Первый слайд презентации: лекция 2

История естествознания. Методология научного познания и его уровни Эволюционная концепция. 2011

Слайд 2: 1. История естествознания

Наука - это сфера человеческой деятельности, направленная на создание, производство объективных знаний о самом человеке и окружающем его мире (природа, Вселенная в целом) Исследователи, изучающие науку, рассматривают ее с различных сторон: как форму общественного сознания, особую деятельность человека, подсистему культуры, цивилизации, систему знаний, фактор общественного прогресса и т. д.

классическая, неклассическая, постнеклассическая.

Слайд 4

Классической наукой называют науку до начала XX в., имея в виду научные идеалы, задачи науки и понимание научного метода, характерные для науки до начала прошлого века.

Слайд 5: Классическая наука

исследовала две господствующие в природе физические силы: силу тяготения и электромагнитную силу. Механическая, физическая и электромагнитная картины мира, а также концепция энергии, основанная на классической термодинамике, являются типичными обобщениями классической науки.

Слайд 6: Неклассическая наука - это наука первой половины прошлого века

Теория относительности и квантовая механика являются базовыми теориями неклассической науки. В этот период разрабатывается вероятностная трактовка физических законов: абсолютно точно нельзя предсказать траекторию движения частиц в квантовых системах микромира.

Слайд 7: Постнеклассическая наука - наука конца XX в. и начала XXI в

В этот период уделяется большое внимание исследованию сложных, развивающихся систем живой и неживой природы на основе нелинейных моделей. Постнеклассическая наука имеет дело с объектами, прогноз поведения которых с некоторого момента становится невозможным, т. е. в этот момент происходит действие случайного фактора. Такие объекты обнаружены физикой, химией, астрономией и биологией.

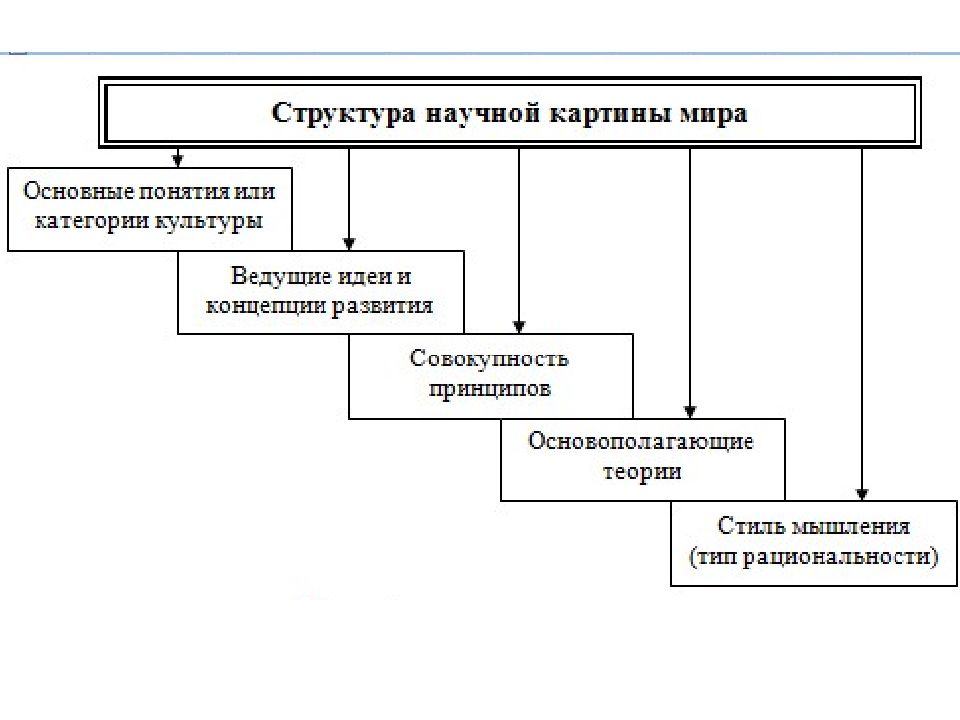

Слайд 8: Понятие естественно-научной картины мира

научная картина мира - это образ мира, который создается на основе естественно-научных знаний о его строении и законах.

Слайд 9

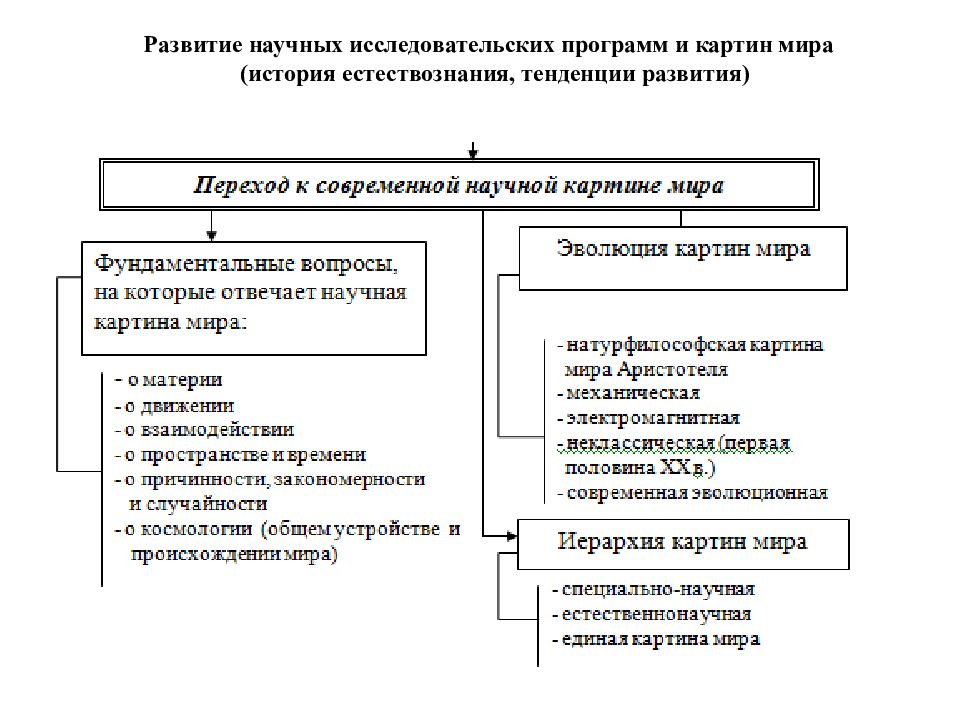

Развитие научных исследовательских программ и картин мира (история естествознания, тенденции развития)

Слайд 10

Развитие научных исследовательских программ и картин мира (история естествознания, тенденции развития)

Слайд 11: Стадии исторического развития науки

Стадия Характеристика Классическая наука Неклассическая наука Постнеклассическая наука 1. Глобальная революция, открывающая стадию XVII в., конец XVIII – начало XIX вв. Конец XIX начало XX Последняя треть XX 2. Научная теория, выполняющая роль парадигмы и задающая идеалы и нормы научности Ньютоновская механика Теория относительности и квантовая механика Неравновесная термодинамика, обобщенная до синергетики и находящая в таком виде широкие приложения

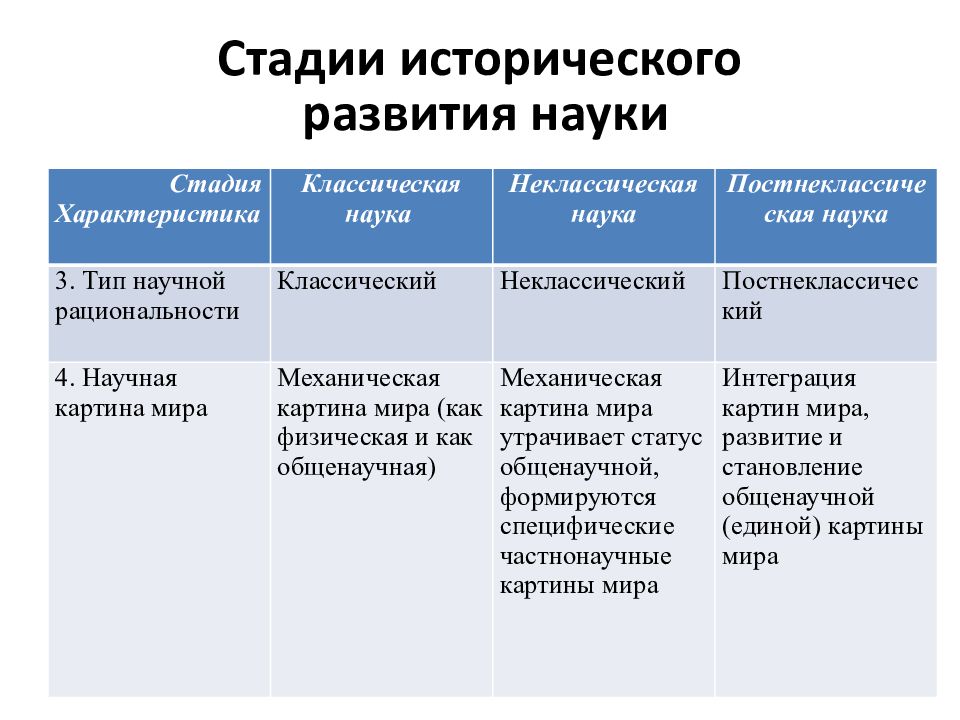

Слайд 12: Стадии исторического развития науки

Стадия Характеристика Классическая наука Неклассическая наука Постнеклассическая наука 3. Тип научной рациональности Классический Неклассический Постнеклассический 4. Научная картина мира Механическая картина мира (как физическая и как общенаучная) Механическая картина мира утрачивает статус общенаучной, формируются специфические частнонаучные картины мира Интеграция картин мира, развитие и становление общенаучной (единой) картины мира

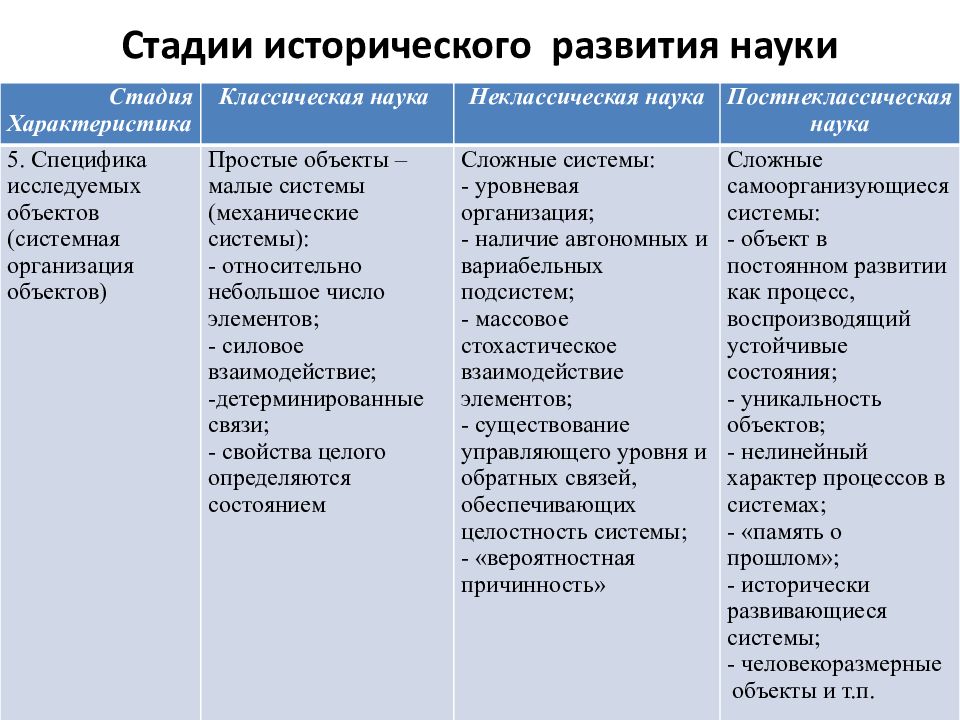

Слайд 13: Стадии исторического развития науки

Стадия Характеристика Классическая наука Неклассическая наука Постнеклассическая наука 5. Специфика исследуемых объектов (системная организация объектов) Простые объекты – малые системы (механические системы): - относительно небольшое число элементов; - силовое взаимодействие; -детерминированные связи; - свойства целого определяются состоянием Сложные системы: - уровневая организация; - наличие автономных и вариабельных подсистем; - массовое стохастическое взаимодействие элементов; - существование управляющего уровня и обратных связей, обеспечивающих целостность системы; - «вероятностная причинность» Сложные самоорганизующиеся системы: - объект в постоянном развитии как процесс, воспроизводящий устойчивые состояния; - уникальность объектов; - нелинейный характер процессов в системах; - «память о прошлом»; - исторически развивающиеся системы; - человекоразмерные объекты и т.п.

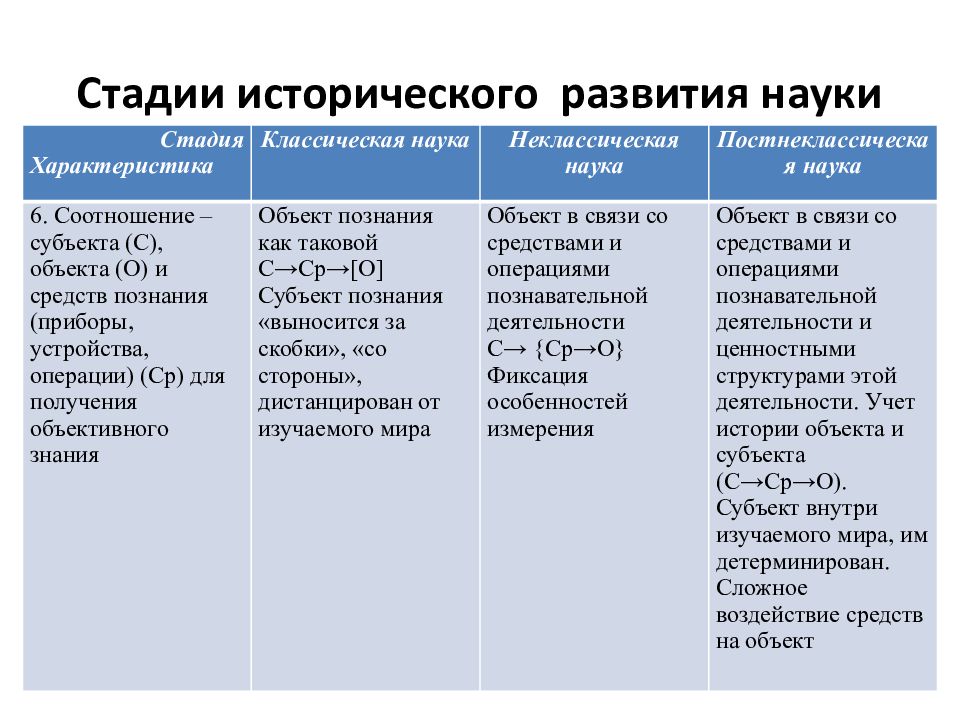

Слайд 14: Стадии исторического развития науки

Стадия Характеристика Классическая наука Неклассическая наука Постнеклассическая наука 6. Соотношение – субъекта (С), объекта (О) и средств познания (приборы, устройства, операции) (Ср) для получения объективного знания Объект познания как таковой С→Ср→[О] Субъект познания «выносится за скобки», «со стороны», дистанцирован от изучаемого мира Объект в связи со средствами и операциями познавательной деятельности С→ {Ср→О} Фиксация особенностей измерения Объект в связи со средствами и операциями познавательной деятельности и ценностными структурами этой деятельности. Учет истории объекта и субъекта (С→Ср→О). Субъект внутри изучаемого мира, им детерминирован. Сложное воздействие средств на объект

Слайд 25: 3. Эволюционные концепции

Эволюционная теория Дарвина представляет собой целостное учение об историческом развитии органического мира. Она охватывает широкий круг проблем, важнейшими из которых являются доказательства эволюции, выявление движущих сил эволюции, определение путей и закономерностей эволюционного процесса и др.

Слайд 26: Сущность эволюционной теории Ч. Дарвина

Положения теории: Все виды живых существ, населяющих Землю, никогда не были кем-то созданы. Возникнув естественным путем, органические формы медленно и постепенно преобразовывались и совершенствовались в соответствии с окружающими условиями. В основе преобразования видов в природе лежат такие свойства организмов, как наследственность и изменчивость, а также постоянно происходящий в природе естественный отбор. Естественный отбор осуществляется через сложное взаимодействие организмов друг с другом и с факторами неживой природы; эти взаимоотношения Дарвин назвал борьбой за существование. Результатом эволюции является приспособленность организмов к условиям их обитания и многообразие видов в природе.

Слайд 27: Основные результаты эволюции

Главным результатом эволюции является совершенствование приспособленности организмов к условиям обитания, что влечет за собой совершенствование их организации. В результате действия естественного отбора сохраняются особи с полезными для их процветания признаками

Слайд 28: Основные результаты эволюции

приспособленность организмов к среде обитания (их целесообразность), наряду с совершенством, носит относительный характер. Это означает, что при изменении условий полезные признаки могут оказаться бесполезными или даже вредными

Слайд 29: Основные результаты эволюции

нарастание многообразия видов естественных групп В ходе исторического развития наибольшее преимущество получают, как правило, высокоорганизованные формы, в результате чего осуществляется поступательное развитие органического мира на Земле от низших форм к высшим

Слайд 30: Атомистическое строение материи

Атомистическая гипотеза строения материи, выдвинутая в античности Демокритом, была возрождена в XVIII в. химиком Дж. Дальтоном, который принял атомный вес водорода за единицу и сопоставил с ним атомные веса других газов. Благодаря трудам Дж. Дальтона стали изучаться физико-химические свойства атома. В XIX в. Д.И. Менделеев построил систему химических элементов, основанную на их атомном весе.

Слайд 31: физические исследования атома

А.А. Беккерель (конец XIX в.) – открытие явления радиоактивности. Пьер и Мария Кюри – открытие новых радиоактивных элементов полония и радия. Дж. Томсон (1897г.) – открытие электрона. У. Томсон ( 1902 г.) -предложена первая модель атома Э. Резерфорд (1911 г.) – планетарная модель атома Н. Бор – теория атома водорода

Слайд 32

В результате развития квантовой механики выяснилось, что атомную модель Н. Бора не следует понимать буквально, как это было вначале. Процессы в атоме в принципе нельзя наглядно представить в виде механических моделей по аналогии с событиями в макромире. Даже понятия пространства и времени в существующей в макромире форме оказались неподходящими для описания микрофизических явлений. Дальнейшее развитие идей атомизма было связано с исследованием элементарных частиц.

Слайд 33: СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Основу структуры современного естествознания составляют четыре отрасли наук: физика, химия, биология, психология

Слайд 34: Физика

фундаментальные науки: механика, квантовая механика, термодинамика, электродинамика, оптика, кристаллофизика, астрофизика, космология и др.; прикладные – прикладная механика, электротехника, гидравлика, теплотехника, астронавтика и др. Изучает первый (самый низкий) уровень организации природы – «отдельные», целостные объекты разного масштаба (от элементарных частиц до Вселенной )

Слайд 35: Химия

фундаментальные науки (неорганическая, органическая химия); прикладные науки (аналитическая химия и др.) Изучает второй уровень организации природы – вещества, представляющие собой системы молекул разной сложности (от простых неорганических соединений до сложнейших по составу и структуре органических полимеров и биополимеров).

Слайд 36: Биология

фундаментальные науки: ботаника, зоология, анатомия, цитология, физиология, антропология; прикладные биологические науки: медицина, ветеринария Изучает третий уровень организации природы – живые системы

Слайд 37: Психология

Изучает четвертый уровень организации природы – разумные системы, высшую нервную деятельность. Самый высокий уровень организации природы – социальный. Изучение социальных систем выходит за рамки естествознания!!!

Слайд 38

Отрасли естествознания связаны разветвленной сетью смежных наук: фундаментальных (физхимия, биофизика, биохимия, геофизика, геохимия, биогеохимия и др.) и прикладных (почвоведение, агрономия, материаловедение и др.). Все науки, входящие в естествознание, излагаются на языках, которые также являются отраслью наук: Логика, математика, информатика

Слайд 39

Сегодня формируются науки, изучающие системы и системность на любом уровне организации природы, при любой форме движения материи – от физической до социальной. Это Кибернетика, термодинамика сильно неравновесных систем, синергетика

Последний слайд презентации: лекция 2

Синергетика - это наука о сложных открытых далеких от равновесия самоорганизующихся системах с нелинейными связями. На современном этапе формируется новая эволюционно-синергетическая парадигма естествознания, интегрирующая различные дисциплины, выявляя в них универсальные законы науки.