Первый слайд презентации: Лекция № 7 СРЕДНЕВЕКОВАЯ КУЛЬТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Лекция по курсу « КульТУРОЛОГИЯ »

Слайд 2: Вопросы лекции

1. Шелковый путь: Казахстан как связующее звено между Востоком и Западом 2. Тюркская культура периода средневековья 3. Расцвет городской культуры Казахстана и средней Азии

Система торговых трасс древности и средневековья, связывавшая страны Запада со странами Востока, известна под названием Великого шелкового пути.

Слайд 4

Проблеме сложения и функционирования ВШП, характера перевозимых по нему в разные эпохи товаров посвящена обширная литература. Накопленный исторической наукой материал позволил дифференцированно подойти к освещению роли отдельных региональных центров в осуществлении торговых контактов, выявить ассортимент товаров, пользовавшихся спросом, а так же конкретизировать некоторые проблемы, связанные с направлениями торговых коммуникаций.

Слайд 5

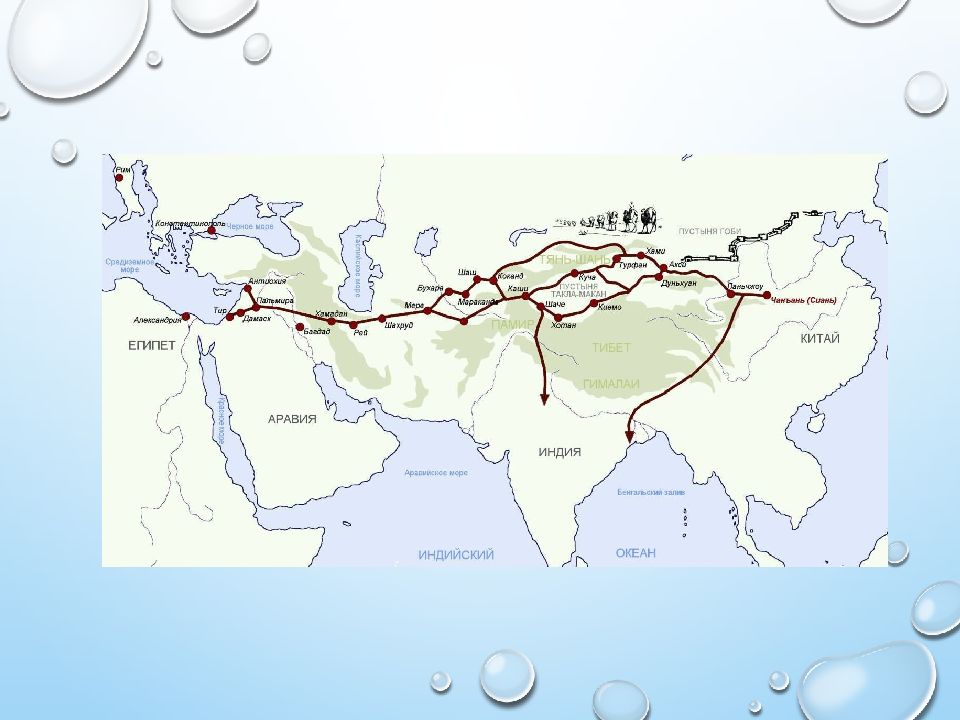

Великий шелковый путь – система караванных путей, пересекавших Евразию от Средиземноморья до Китая и служивших в эпоху древности и средневековья важным каналом осуществления торговых и культурных связей. Это был первый в истории человечества мирный контакт между народами Востока и Запада. В III - II тыс. до н.э. на отдельных участках будущей трассы Вшп возникают его прототипы – лазуритовый, нефритовый, степной пути, что было связано с разработкой нефрита и лазурита в горах Бодахшана, в районе Хотана в Восточном Туркестане.

Слайд 7

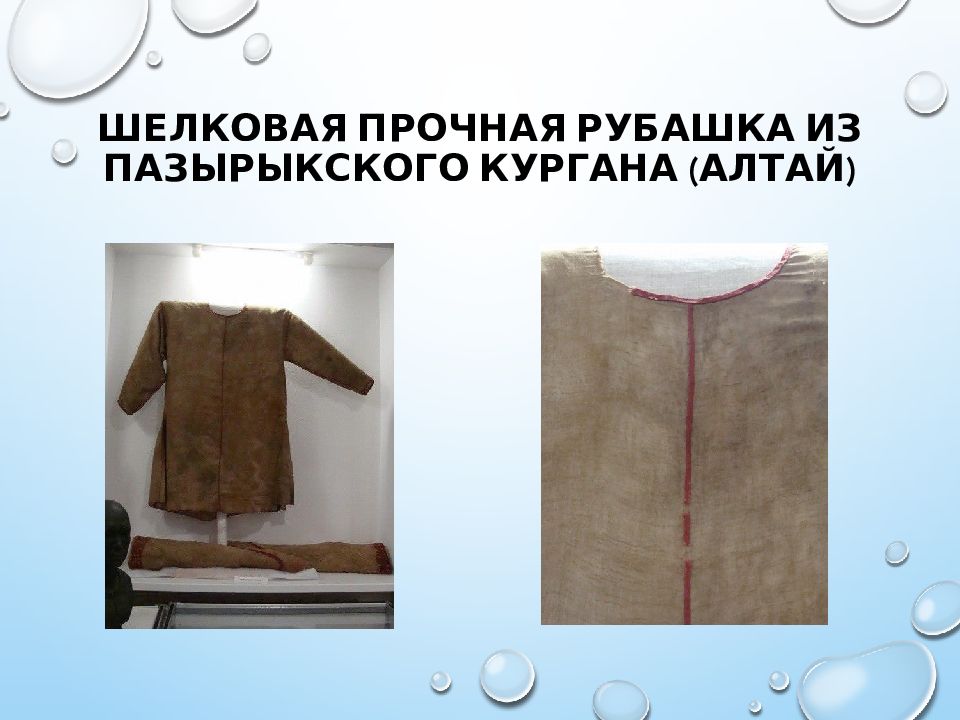

Название трассе дано по одному из основных товаров, вывозимых из Китая в станы востока. Китайские археологи нашли шелк, который датируется эпохой неолита. В VI - V вв. до н.э. шелк стали вывозить в западные страны. Производство шелка в древности было известно только в Китае, технология его производства тщательно скрывалась от других народов мира. Отдельный находки остатков шелковой ткани известны в Западной Европе, в пазырыкских курганах на Алтае. В распространении драгоценных шелков участвовали племена саков и скифов, через посредство которых диковинный для того времени товар попадал в Центральную Азию и Средиземноморье.

Слайд 9

Но лишь в середине II века до н.э. Великий шелковый путь начинает функционировать как регулярная торговая и дипломатическая артерия. все началось в 138 году до н.э., когда из Ханьской столицы вышел посольский караван, который сопровождал князя У- Ди в страны запада. Через 13 лет Чжан-Цзянь вернулся назад и затем снова повторил свое путешествие. Он смог добраться до районов сегодняшнего Афганистана и первым прошел прямым путем из внутренних районов Китая в Центральную Азию. Вслед за ним по этому пути пошли на запад караваны с шелком, а в Китай – товары из Средиземноморья, Ближнего и Среднего Востока.

Слайд 10

В VI веке оживленным становится путь, который проходил через Семиречье и Южный Казахстан, хотя прежний путь был короче и удобнее. Причины этого в том, что в Семиречье располагались ставки тюркских каганов, которые контролировали торговые пути через Среднюю Азию. Другая причина – дорога через Фергану стала опасна из-за междоусобиц. «Казахстанский» или «северный» путь стал главным и основное число посольских и торговых караванов в VI - XIII вв. шло именно здесь.

Слайд 11: ВШП в Казахстане

Слайд 12

Шелковый путь через Семиречье и Южный Казахстан функционировал вплоть до XIV века, до тех пор, пока междоусобицы и войны не привели к гибели городской культуры. Последний период оживления торговли на этом участке пути приходится на XIII век, когда по нему двигались торговые и дипломатические посольства. начавшиеся Великие географические открытия способствовали тому, что Великий шелковый путь перестал функционировать, так как по воде гораздо быстрее и безопаснее можно было проделать тот же путь, который по суше занимал многие годы.

Слайд 13: Функции великого шелкового пути

1) Торговая артерия ( к итайский шелк, мирра и ладан, жасминовая вода и амбра, кардамон и мускатный орех, ковры и полотна, красители и минеральное сырье, янтарь и кораллы, слоновая кость, слитки серебра и золота, меха, монеты, луки и стрелы, мечи; По Великому шелковому пути везли арабских скакунов, верблюдов, носорогов, львов, гепардов, ястребов и соколов, павлинов, попугаев, распространяли культурные растения и т.д.) 2) проводником духовной культуры и религиозных идей.

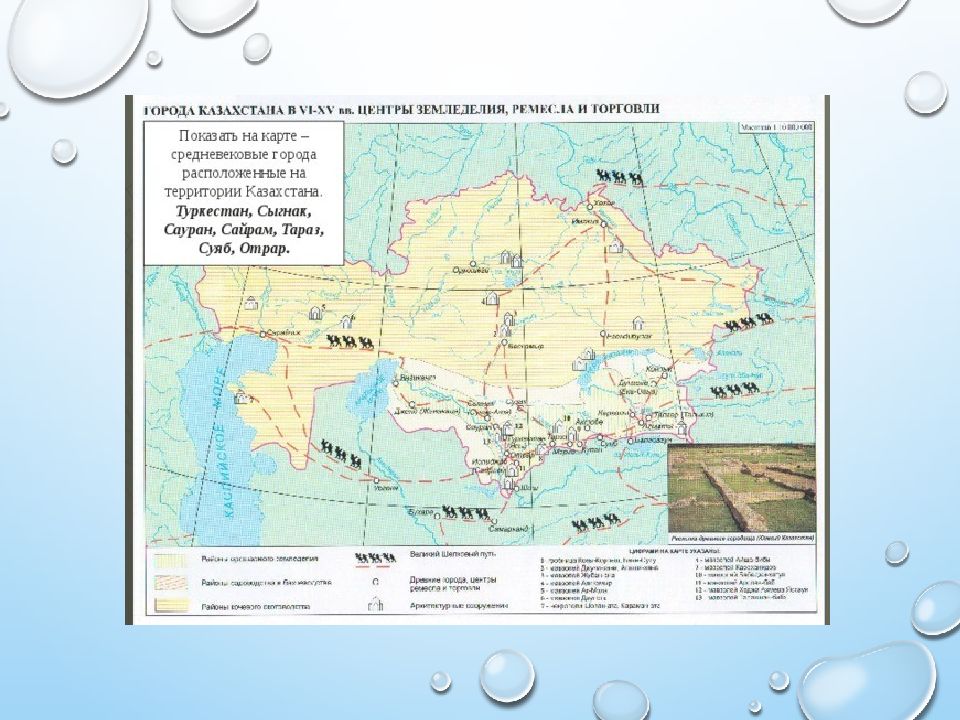

Слайд 14: Города на трассе ВШП

Большая роль во внешней торговле принадлежала городам, занимавшим узловое положение на караванных путях - Таразу, Отрару, Сыгнаку, Койлыку. Через них шел основной поток грузов из Средней Азии, Ближнего Востока в Китай и обратно. Из Средней Азии возили стекло, драгоценности, изделия прикладного искусства, лошадей, из Китая - шелк, керамику. Находки привозных изделий - бусы из перламутра, лазурита, кораллов - встречаются в городах долины Чу и Таласа.

Слайд 15: Торговля между городом и степью

Отдельные города специализировались на изготовлении и торговле теми или иными предметами. Оживленно шла торговля между городами и степью. Население оазисов и городов покупали лошадей, скот, шерсть, кожу, кошмы, войлок, молочные продукты, в обмен кочевники получали ткани, хлеб, посуду.

Слайд 16: Денежное обращение

Торговля требовала развитого денежного обращения. В VI-VIII вв. представители влиятельных родов уже чеканили монету со своими тамгами. В начале VII в. известны монетные выпуски тюргешских каганов. В VII-VIII вв. в городе Суябе существовал монетный двор, выпускавший деньги с именем и тамгой местных правителей.

Слайд 17: Монеты тюргешей

Монеты тюргешей, выпущенные в Таразе, отличались единообразием, на лицевой стороне они имели тамгу в виде лука, на оборотной - легенду с согдийским письмом « Туркеш кагана теньга » или «тюркского небесного хана теньга ».

Слайд 18: Виды монет

На внутреннем рынке использовались медные монеты - самое массовое средство обращения и платежа, а в качестве валюты при международной торговле - серебряные монеты, являющиеся также средством накопления. В первой половине XI в. известны два казахстанских монетных двора - Тараз и Испиджаб, монеты которых обнаружены при раскопках городов Средней Азии и сопредельных территорий.

Слайд 19: Денежные знаки в средневековом Казахстане

В IX-X вв. в обиходе жителей Казахстана находились монеты государства Саманидов. Высокопробные серебряные дирхемы, называемые « исмаили », а также золотые динары и медные фельсы являлись средством международной торговли. Они часто встречаются при раскопках памятников средневековья Восточной Европы, Прибалтики и даже Скандинавских стран. На внутреннем рынке имели хождение разного рода знаки стоимости, чаще всего так называемые «черные дирхемы». Они различались составом металла и курсом.

Слайд 20: Фельсы

Со вторжением в VIII веке в Среднюю Азию арабов в регионе начинает ходить иностранная валюта – арабские « фельсы »

Слайд 21: дирхемы

В IX-XI веках основными денежными единицами были «серебряные дирхемы», которые печатались племенами, населявшими Узбекистан и Иран ( Саманиды и Тахириды ). Но в народе эти монеты называли «черными дирхемами», так как в серебро добавлялось большое количество меди. Эти монеты выпускались и использовались почти четыре столетия.

Слайд 22: динары

В XIII веке Южный Казахстан вошел в монгольское государство Чагатаидов. Разорившиеся после монгольского нашествия города этого региона достаточно быстро возродились. В них вскоре была налажена чеканка серебряных денег, а в Отраре, Бухаре и Ходженте выпускались золотые динары, которые из-за дороговизны не обращались поштучно, монеты ломали на кусочки и зарывали, как клады.

Слайд 23: 2. Тюркская культура периода средневековья

С VI века в степях Казахстана начинается тюркская эпоха. В это время на этой территории проживали тюркские племена, оставившие памятники духовной и материальной культуры. Известно большое количество археологических памятников, Большинство которых представлено курганными могильниками. Среди них могильники Кудырге на Алтае, Борижарский на Сырдарье, Бобровский на северо-востоке Казахстана.

Слайд 25: Погребальный обряд тюрков по письменным источникам

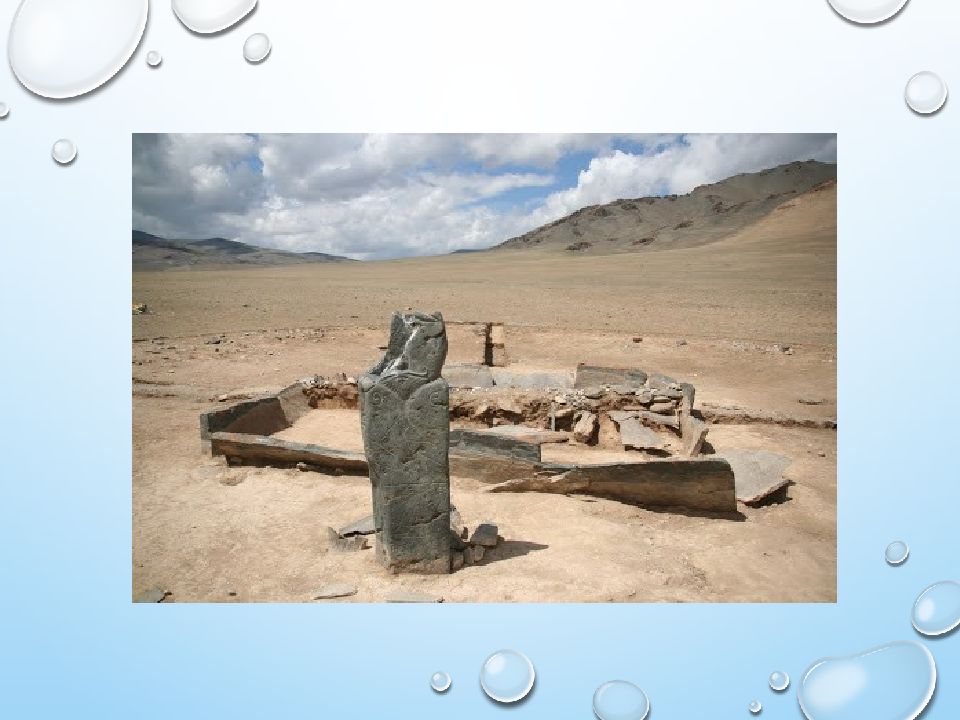

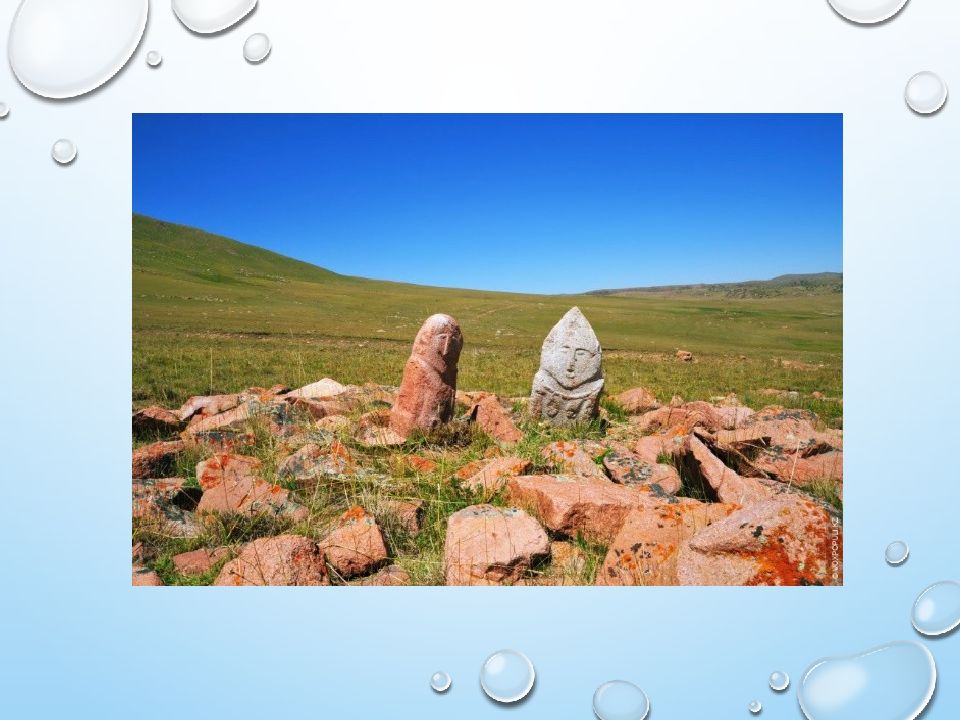

По китайским хроникам тюрки сжигали своих покойников вместе с вещами и лошадьми, пепел зарывали в могилу. Над могилой ставили камень с изображением облика покойного и описанием сражений, в которых он принимал участие.

Слайд 26: Чжоу-шу о погребальном обряде тюрок

«Тело покойника полагают в палатке. Сыновья, внуки и родственники обоего пола закалывают лошадей и овец и, разложив перед палатко й, приносят в жертву; семь раз объезжают вокруг палатки на верховых лошадях, потом пред входом в палатку нож j м надрезывают себе лицо и производят плач; кровь и слёзы совокупно льются. Таким образом поступают семь раз и оканчивают. Потом в избранный день берут лошадь, на которой покойник ездил, и вещи, которые он употреблял, вместе с покойником сжигают ; собирают пепел и зарывают в определённое время года в могилу. Умершего весною и летом хоронят, когда лист на деревьях и растениях начнет

Слайд 27: Чжоу-шу о погребальном обряде тюрок

желтеть или опадать; умершего осенью или зимой хоронят, когда цветы начинают развёртываться (речь идёт о погребении остатков кремации). В день похорон, так же как и в день кончины, родные предлагают жертву, скачут на лошадях и надрезывают лица. В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание сражений, в которых он находился в продолжение жизни. Обыкновенно если он убил одного человека, то ставят один камень. У иных число таких камней простирается до ста и даже до тысячи. По принесении овец и лошадей в жертву до единой вывешивают их головы на вехах» .

Слайд 29: Погребальный обряд тюрков по археологическим источникам

в изученных памятниках тюрков археологи обнаружили захоронения, выполненные по обряду трупоположения вытянуто на спине. В одной могиле с человеком хоронили и лошадь. Лошади в погребениях обычно лежат на животе, с подогнутыми ногами, параллельно костяку человека, слева от него, реже – справа. Умершие лежат головой на северо-восток, северо-запад, встречается и другая ориентировка. В могилу умершим клали оружие и жертвенную пищу.

Слайд 30

Лошадь хоронили в могиле в месте с человеком, либо в отдельной яме. Захоронения сопровождали только мужчин. Среди сопровождающего инвентаря встречаются палаши, сабли, копья, наконечники стрел, луки, редко – керамика, которая представляла собой грубые лепные сосуды баночной или горшковидной формы, иногда украшенные вдоль шейки рядом ямок и нарезными линиями по тулову.

Слайд 31: Развитие философии и средневековой науки

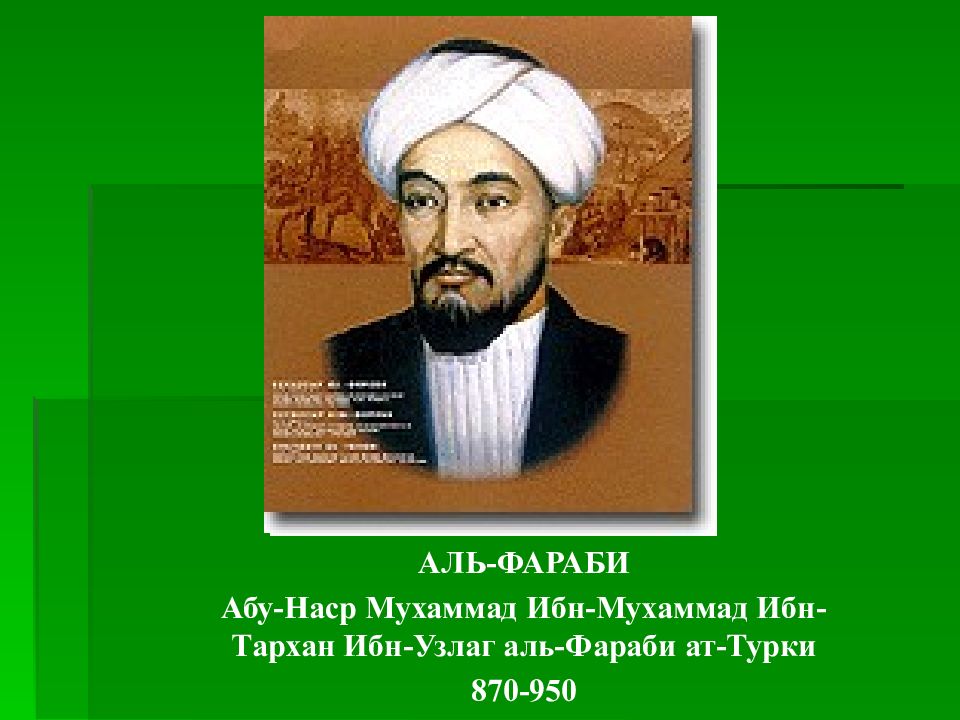

Начиная с VIII века, в Южном Казахстане стала широко распространяться исламская религия. Поэтому все литературные и научные произведения стали писать на арабском языке. В городах Сайрам, Отрар, Туркестан и других открывались медресе (духовные училища), широкое развитие получили наука и образование. Первым из ученых Востока, ставших известными всему миру, был Абу Насыр аль- Фараби, писавший труды арабским письмом.

Слайд 32: Аль- Фараби (870-950 гг.)

Абу Насыр аль- Фараби – знаменитый мудрец, великий мыслитель, ученый-энциклопедист, названный «вторым учителем » после Аристотеля. Родился в городе Весидж в округе Фараб ( Отрар ). Абу Насыр с детских лет был способным, сообразительным. Первые знания он получил в городе Отрар. Затем занимался изучением различных отраслей науки в городах Багдаде, Египта и Сирии.

Слайд 33

Аль- Фараби по своему усмотрению изучал отрасли науки, которыми ему было интересно заниматься, и достиг значительных успехов в научных исследованиях. Он был ученым-философом, музыкантом, математиком с прогрессивным научным мировоззрением. Написал свыше 160 трактатов по философии, миропониманию, математике, физике, астрономии, ботанике, музыке, ставших бессмертным научным наследием.

Слайд 34

Исследовав труды Аристотеля, Аль- Фараби создал философские произведения: - « Воззрения добродетельных городских жителей » - « Гениальная жемчужина», - « Достижение счастья», - « О смысле поэзии». В своих трудах он доказывал, что человек может познать мир, его сущность посредством своих чувств и разума.

Слайд 35

В труде «Воззрения добродетельных городских жителей» аль- Фараби благополучие государства, счастье, зажиточность его жителей связывает с мудростью его правителя. Общество должно быть свободным от насилия и жестокости, а управление им – справедливым и правильным. Логика, медицина, космология, анатомия, философия, юриспруденция, математика – вот круг его широких научных интересов, которые великий ученый исследовал и развивал своим пытливым, проницательным умом

Слайд 36: Абу Райхан Аль-Бируни (973-1050 гг.)

Персидский Ученый-энциклопедист, Знаменитый ученый своего времени продолжил научные традиции и преемственность аль- Фараби, Габбаса аль- Жаухари. Он – автор свыше 150 научных трудов по истории, математике, географии, астрономии, медицине и другим отраслям науки.

Слайд 37

научные труды Аль-Бируни «Канон Масуда об астрономии и звездах », «Памятник прошлых поколений», «Благородные камни» до настоящего времени не утратили научной ценности. Он впервые на Среднем Востоке высказал мысль о движении Земли вокруг Солнца, открыл закономерность движения небесных тел. Бируни за 500 лет до открытия Коперника научно доказал геоцентрическую систему мира и за 600 лет до Галилея и Ньютона – закон всемирного тяготения

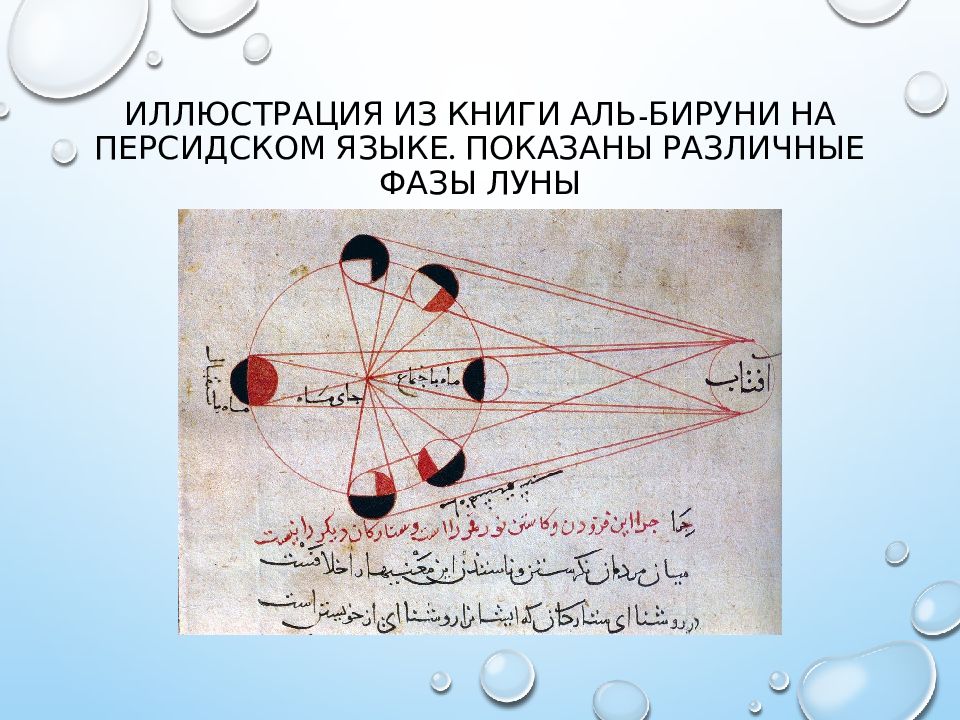

Слайд 38: Иллюстрация из книги аль-Бируни на персидском языке. Показаны различные фазы Луны

Слайд 39: Махмуд Кашгари (1030–1090 гг.)

полное имя Махмуд Хусейн ибн Мухаммед Кашгари. Его отец родился в городе Кашгаре. Получив начальное образование в Кашгаре, Махмуд Кашгари продолжил его в крупных городах Средней Азии и Ирана. В совершенстве владея арабским языком, приобретенные знания он направил на изучение языка родного народа.

Слайд 40

Махмуд Кашгари написал знаменитый труд « Диуани лугат ат -тюрк » («Словарь тюркских наречий»), состоящий из трех книг. Этот труд включает в себя слова тюркских племен средневековья. По словам самого ученого, перед тем как писать свой труд, ученый объездил все города и все тюркские племена. Известный русский ученый А.Н. Кононов писал, что при создании этой книги Махмуд Кашгари преследовал одну цель – прославить на весь мир тюркский язык и доказать, что он ничем не ниже и не хуже арабского языка. А другой ученый-тюрколог Н. А. Баскаков утверждал, что Махмуд Кашгари в сравнительном изучении тюркских языков был первопроходцем среди исследователей.

Слайд 41: Юсуф Баласагуни

родился в городе Баласагун на реке Чу. Полное имя его Юсуф ( Жусип ) Хас Хажип Баласагуни. Он известен своим трудом « Кутадгу билик » («Благодатное знание»).

Слайд 42

Это один из первых научных трудов, написанный на тюркском языке. Ученый писал: «Много книг, написанных на арабском и таджикском языках, а эта – единственный и первый сборник мудрости на родном языке». Он был противником тех, кто, пренебрегая своим родным языком, говорил и писал на арабском и персидском языках. Отсюда понятно, насколько велико значение этого труда, появившегося на тюркском языке.

Слайд 43

Баласагуни в своем труде исследовал вопросы философии, астрономии, алгебры и других отраслей науки, что говорит о его научной разносторонности. Вместе с тем в книге встречается много образцов легенд, поговорок и риторики (красноречия). Например, такие пословицы, как «Краса слов – пословица», «В старости украшает богатство, в молодости – труд». « Кутадгу билик » – это научный труд, отображающий общественную жизнь тюркоязычных народов до ХI века.

Слайд 44: 3. Расцвет городской культуры Казахстана и средней Азии

Города, расположенные вдоль Великого Шелкового пути, имели важное значение в процессе перехода к оседлости тюркоязычных племен, входящих в состав казахского народа. Торговые отношения и экономические связи способствовали тому, что народы и племена перенимали друг у друга опыт ведения хозяйства. Так, если тюркоязычные племена переняли у согдийцев оседлость, земледелие, торговлю, то согдийцы научились у них скотоводству. Согдийцы восприняли тюркский язык, переняли тюркские обычаи и традиции.

Слайд 45: Численность городов Казахстана

По данным археологических исследований, по сравнению с ранним средневековьем (VI– IХ вв.) в середине средних веков (Х–ХII вв.) в Казахстане значительно оживленнее развивалась оседлая культура и росло число городов. Если в раннем средневековье в Южном Казахстане насчитывалось 30 городов, то во второй половине средневековья их число увеличилось до 37. А по письменным источникам, если на первых порах было известно 6 городов, то в последующее время – 33.

Слайд 46

Рост числа городов был связан с переходом в окрестностях и внутри городов кочевых скотоводов к оседлому образу жизни, что также влияло на увеличение числа городов, а также численности их населения. Средоточием городов являлся Южный Казахстан в междуречье Арыси и Сырдарьи. В среднем течении Арыси сформировался густонаселенный округ Кенджида с центром в городе Усбаникет, а при впадении Арыси в Сырдарью был сформирован Фарабский округ с центром в городе Отрар. В регионе Шавгара ( Йасы ) имелись города Карнак, Карачук, Шур ( Сури ) и Сауран. В среднем течении Сырдарьи находился город Сюткент, в нижнем – города Сыгнак, Жанкент, Ашнас и Баршынлыкент.

Слайд 47

Высоко развита была оседлая городская культура в Жетысу. Так, например, на юго-западе Жетысу, центром которого являлся Тараз, имелось 36 городов. А на его северо-востоке (центры Лабан, Алматы, Талхир ) было найдено 70 городищ – местонахождений древних городов.

Слайд 49

Города росли не только численно, но и по площади, экономическому положению. Их можно подразделить на три группы. К первой группе относятся городища, площадь которых составляет более 30 гектаров. Это Испиджаб, Отрар, Сауран и другие. Вторая группа включает городища площадью от 15 до 30 гектаров. В их числе можно назвать Бурух, Хурлуг и другие города. В третью группу входят городища, площадь которых не достигает 10 гектаров. Такие города наиболее многочисленны. Площадь городов зависела не только от численности их жителей, но и от наличия общественных сооружений (торговых, религиозных и т.д.).