Первый слайд презентации

Лучевая диагностика повреждений и заболеваний костей и суставов ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ: к.м.н. АБДУЛКАДЫРОВ САИД АХМЕДПАШАЕВИЧ

Слайд 2

Человечество сохранило в произведениях искусства древности изображения скелета, поражающие нас своей точностью. Крупнейший анатом эпохи Возрождения Леонардо да Винчи систематизировал существующие в то время знания по анатомии, дополнил их результатами своих исследований и представил в виде рисунков поразительной точности и красоты. Рентгенограмма кости представляет самое точное прижизненное изображение её. Рентгенанатомия – специальная область науки, основанная на применении рентген-их лучей, глубоком знании теории рентгеновского изображения, нормальной, топографической и патологической анатомии. Скелет взрослого человека состоит из 220 костей.

Слайд 3

Кость – важное и сложное образование, состоящее из собственно костной ткани, костного мозга, эндоста, периоста, сосудов, а также нервов, лимфоидных и хрящевых элементов. Кроме механической (опорной, рессорной, защитной) функции, кость выполняет ряд других, не менее важных функций, в том числе кроветворения, минерального обмена, рецепторной, фагоцитарной, иммунной. Строение кости приспособлено к выполнению всех её функций. При формировании костной архитектоники наиболее отчётливо проявляются её статодинамические факторы, хотя строение кости зависит и от других функций. Хорошо известно как резко отражаются на структуре и даже форме кости эндокринные, вазомоторные и неврологических нарушения, а также заболевания кроветворной системы, алиментарные, токсические и возрастные факторы

Слайд 4

Лучевая диагностика заболеваний костно-составной системы предполагает использование всех лучевых методов исследования, включая различные рентгенологические методики, включая магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование, радионуклидную диагностику. Перечи сленные методы можно применять самостоятельно или в определённой последовательности, постольку во многих клинических ситуациях они являются взаимо - дополняюшими. Несмотря на то, что новые методики все активнее внедряются в жизнь, традиционное рентгеновское исследование кости не потеряло своего значения.

Слайд 5

Рентгенологическое исследование, являясь основным методом диагностики костно-составной системы, позволяет поучить объективную информацию о целостности кости и её структуре, определить соотношение костей, изменение их формы и размеров, оценить состояние составной щели, срок появления ядер окостенения. Обязательное условие при рентгенологическом исследовании скелета – рентгенография исследуемой области в двух взаимно перпендикулярных проекциях. Это исследование при необходимости может быть дополнено прицельными и тангенциальными рентгенограммами. Вместе с тем рентгенография имеет существенные ограничения, которые обусловлены низкой диагностической возможностью при патологических процессах мягкотканных структур, связок, составного хряща,, костного мозга. Кроме того, выявление нарушений костной структуры и деструкции при рентгенографии возможно при потере в исследуемой зоне не менее 30 процентов костной массы. Изменения структуры кости возникающие в меньшем объеме увидеть практически невозможно из-за эффекта суперпозиции.

Слайд 6

Рентгеновская компьютерная томография – новое направление в исследовании костной системы. Преимущество современных томографов – возможность получения срезов небольшой толщины (0,5-1,0 мм), отсутствие эффекта суперпозиции, отчетливую визуализацию кортикального слоя кости, структуру губчатой кости и возможность оценки состояния окружающих мягких тканей. Внедрение спиральной и мультиспиральной компьютерной томографии расширило диагностические возможности этого метода, вследствие получения многоплоскостных реконструкции и объёмных изображений. Особенно это важно для изучении дефекта костной ткани, например, после пулевого ранения. Однако несмотря на высокую разрешающую способность КТ в диагностике заболеваний костно-суставной системы оно имеет ограничеия, что обусловлено недостаточной визуализацией мягкотканных структур. УЛЬТРАЗВКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Для исследования мягких тканей широкое распространение получило ультразвуковое исследование. Это можно объяснить хорошей визуализацией мягких тканей, окружающих кость, включая кожу, подкожную клетчатки, мышцы, фасции, связочно-сухожильный аппарат, все мягкотканные элементы суставов – суставную капсулу, содержимое составной муки, составные хрящи, а также сосуды и нервы.

Слайд 7

Преимуществами ультразвукового исследования являются его быстрота, отсутствие луч. нагрузки, неинвазивность, возможность многократного исследования при динамическом наблюдений взрослых и детей. Однако не всегда с помощью УЗИ можно чётко визуализировать изменения суставного аппарата и костей. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ Для этой цели в большей степени подходит МРТ, которая сочетает одновременную визуализацию мягкотканного компонента костей и окружающих мягких тканей. Особую важность приобрела магнитно-резонансная томография для обследования суставов, которая практически обеспечивает полное анатомическое отображение обследуемой области при отсутствии лучевой нагрузки. К основным преимуществам МРТ в диагностике заболеваний КСС относят возможность визуализации и одномоментной оценки состояния синовиальной оболочки, суставного хряща, фиброзных структур костей, параоссальных мягких тканей. Оценка костных структур МРТ позволяет более тщательно и в более ранней стадии чем рентгенологические методики визуализировать эрозии костей, субхондральные и внутриэпифизарные изменения.

Слайд 8

Особо нужно остановиться на радионуклидной визуализации скелета. В диагностике костных заболеваний большой удельный вес занимает радионуклидное исследование( остеосцинтиграфия ), которая помогает выявить патологические изменения в костях на доклинической стадии или при ранних проявлениях болезни. Остеосцинтиграфию широко используют в диагностике первичных и особенно вторичных (метастатических) опухолей скелета, воспалительных процессов в костях, суставах и мягких тканях, травматических повреждений, аваскулярных неврозов костей, системных заболеваний. Ее выполняют путем внутривенного введения меченных технецием фосфатных соединений ( Тс-пирофосфат, Тс-дифосфонат и др.). Интенсивность и скорость включения РФП в костную ткань зависят от двух основных факторов — величины кровотока и интенсивности обменных процессов в кости. Как увеличение, так и снижение кровообращения и метаболизма неизбежно отражаются на уровне включения РФП в костную ткань, поэтому находят свое отображение на сцинтиграммах. У здорового человека РФП сравнительно равномерно и симметрично накапливается в скелете.

Слайд 9

Кроме того на сцинтиграммах появляется тень почек и мочевого пузыря, так как около 50 % РФП выводится в эти же сроки через мочевой тракт. Снижение концентрации РФП в костях наблюдается при аномалиях развития скелета и нарушениях обмена веществ. Отдельные участки слабого накопления («холодные» очаги) обнаруживаются в области костных инфарктов и асептического некроза костной ткани. Локальное увеличение концентрации РФП в кости («горячие» очаги) наблюдается при ряде патологических процессов — переломах, остеомиелитах, артритах, опухолях, но без учета анамнеза и клинической картины болезни расшифровать природу «горячего» очага обычно невозможно. Таким образом, методика остеосцинтиграфии характеризуется высокой чувствительностью, но низкой специфичностью.

Слайд 10

Анализ лучевых изображений должен основываться на знании нормальной анатомии и включать изучении формы, контуров и структуры кости.

Слайд 11

План изучения рентгенограммы скелета относительно прост : Оценить положение, форму и величину отображенных на рентгенограмме костей; Рассмотреть контуры наружного и внутреннего кортикального слоя на всем протяжении кости; Изучить состояние костной структуры; Выяснить состояние ростковых зон и ядер окостенения (у детей и подростков); Оценить соотношение суставных концов костей, величину и форму рентгеновской составной щели, очертания замыкающих пластинок эпифизов; Установить объем и структуру мягких тканей, окружающих кость (сустав)

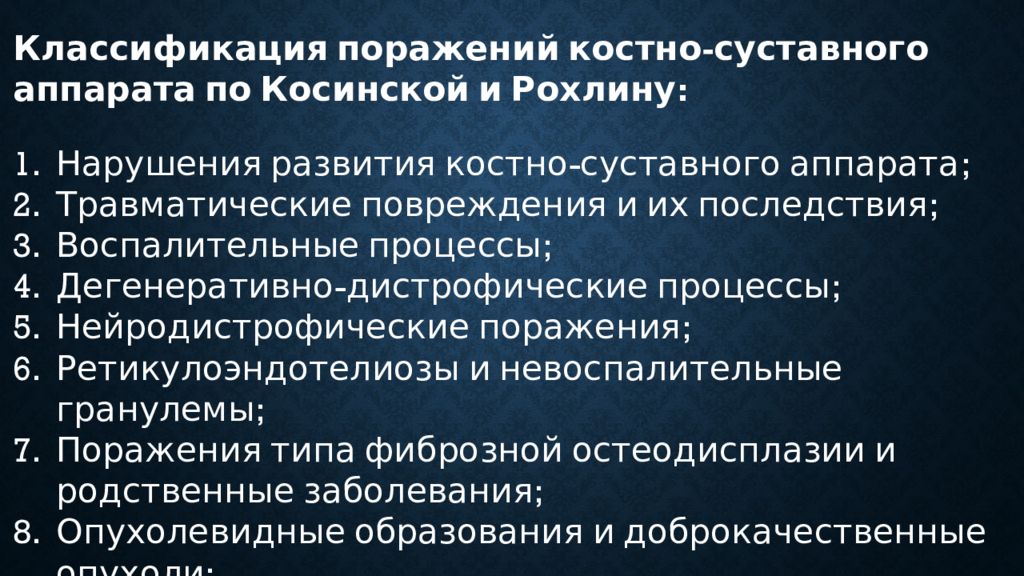

Слайд 12

Классификация поражений костно-суставного аппарата по Косинской и Рохлину: Нарушения развития костно-суставного аппарата; Травматические повреждения и их последствия; Воспалительные процессы; Дегенеративно-дистрофические процессы; Нейродистрофические поражения; Ретикулоэндотелиозы и невоспалительные гранулемы; Поражения типа фиброзной остеодисплазии и родственные заболевания; Опухолевидные образования и доброкачественные опухоли; Злокачественные опухоли

Слайд 13

Лучевая анатомия скелета Скелет проходит сложный путь развития: 1) соединительнотканный скелет, 2) хрящевой скелет (со 2-го месяца внутриутробной жизни), 3) костный скелет (переход к которому завершается к 25-ти годам). У новорожденного на концах большинства костей еще нет ядер окостенения и они состоят из хряща, поэтому эпифизы не видны на рентгенограммах и рентгенологические суставные щели кажутся необычайно широкими. В последующие годы точки окостенения появляются во всех эпифизах и апофизах. Слияние эпифизов с метафизами и апофизов с диафизами ( синостозирование ) происходит в определенном порядке.

Слайд 14

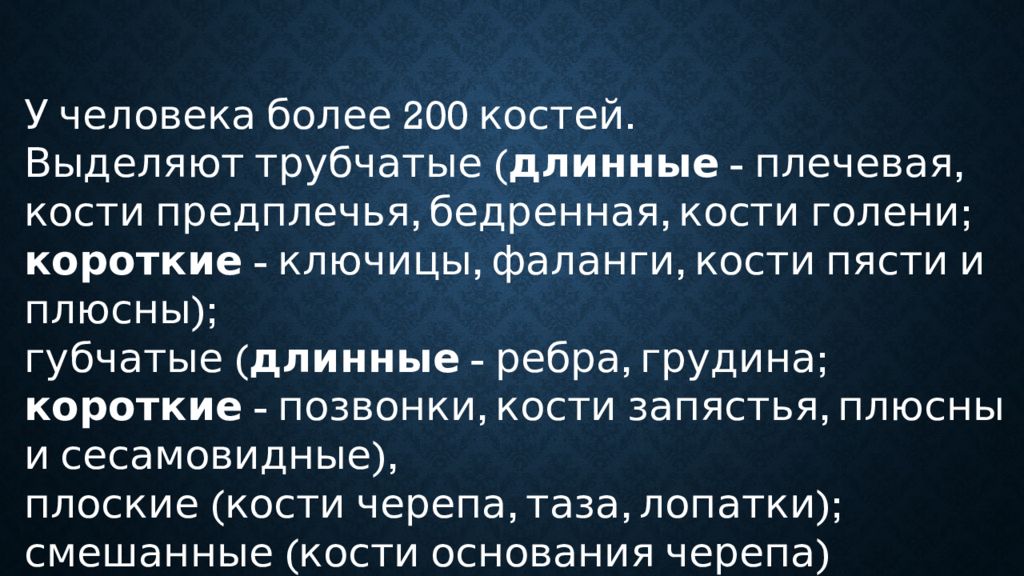

У человека более 200 костей. Выделяют трубчатые ( длинные - плечевая, кости предплечья, бедренная, кости голени; короткие - ключицы, фаланги, кости пясти и плюсны); губчатые ( длинные - ребра, грудина; короткие - позвонки, кости запястья, плюсны и сесамовидные ), плоские (кости черепа, таза, лопатки); смешанные (кости основания черепа)

Слайд 15

Положение, форма и величина всех костей чётко отражаются на рентгенограммах. Поскольку рентгеновское излучение поглощается главным образом минеральными солями, на снимках видны преимущественно плотные части кости, т.е. костные балки и трабекулы. Мягкие ткани -- надкостница, эндост, костный мозг, сосуды и нервы, хрящ, синовиальная жидкость — в физиологических условиях не дают структурного рентгеновского изображения, равно как окружающие кость фасции и мышцы.

Слайд 16

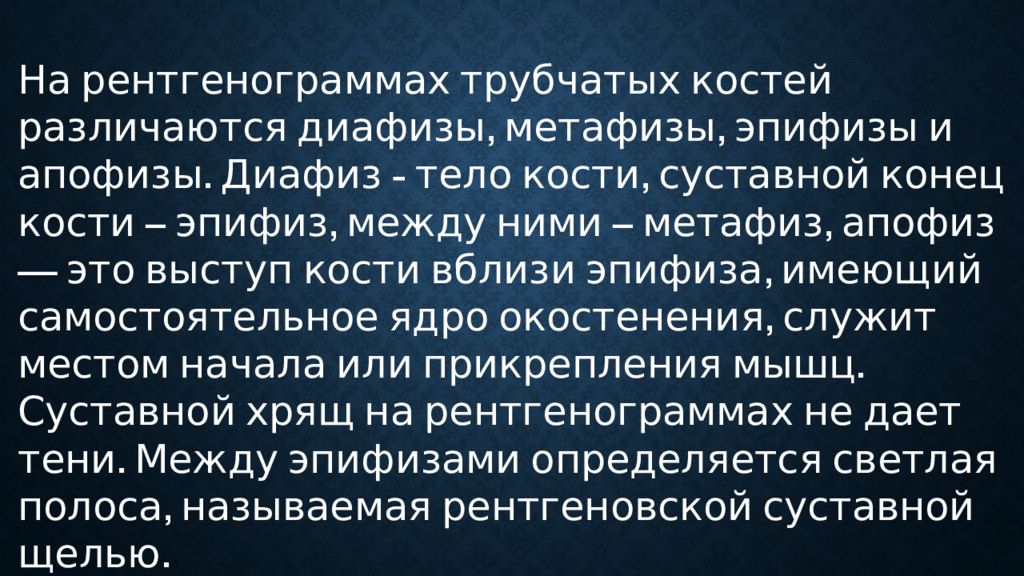

На рентгенограммах трубчатых костей различаются диафизы, метафизы, эпифизы и апофизы. Диафиз - тело кости, суставной конец кости – эпифиз, между ними – метафиз, апофиз — это выступ кости вблизи эпифиза, имеющий самостоятельное ядро окостенения, служит местом начала или прикрепления мышц. Суставной хрящ на рентгенограммах не дает тени. Между эпифизами определяется светлая полоса, называемая рентгеновской суставной щелью.

Слайд 18

Переломы Прежде всего переломы костей делят на 2 основные группы: травматические и патологические. Патологический – это перелом изменённой патологическим процессом кости (воспалительным, опухолевым и тд.). Переломы делятся на закрытые и открытые. Открытый перелом бактериально загрязнён и всегда может закончиться нагноением. Переломы также делят на полные и неполные. Если линия перелома не достигает противоположного края кости, то говорят о неполном переломе.

Слайд 19

В зависимости от причинного фактора переломы подразделяют на первичные (возникающие от воздействия самой травмирующей силы) и вторичные (от воздействия на отломки тяги мышц). По локализации переломы делят (если речь о трубчатых костях) на диафизарные, метафизарные, эпифизарные. К этому распределению примыкает деление на внутрисуставные, околосуставные, внесуставные.

Слайд 20

Основные рентгенологические признаки перелома трубчатых и плоских костей – линия (щель) перелома и смещение отломков

Слайд 21

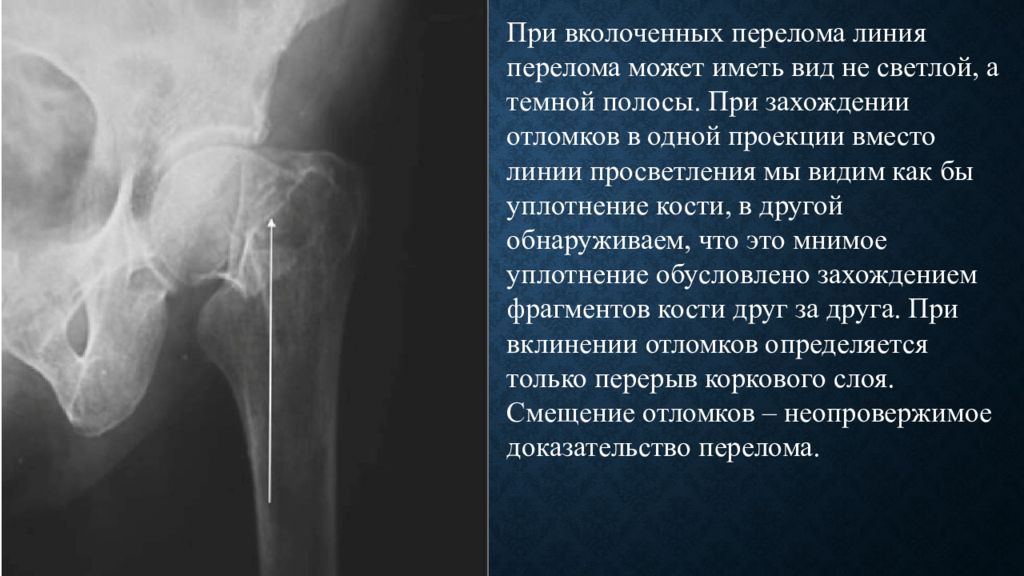

При вколоченных перелома линия перелома может иметь вид не светлой, а темной полосы. При захождении отломков в одной проекции вместо линии просветления мы видим как бы уплотнение кости, в другой обнаруживаем, что это мнимое уплотнение обусловлено захождением фрагментов кости друг за друга. При вклинении отломков определяется только перерыв коркового слоя. Смещение отломков – неопровержимое доказательство перелома.

Слайд 22

1-по ширине; 2-с расхождением; 3-с захождением; 4-с вклинением; 5-под углом; 6-ротационный

Слайд 23

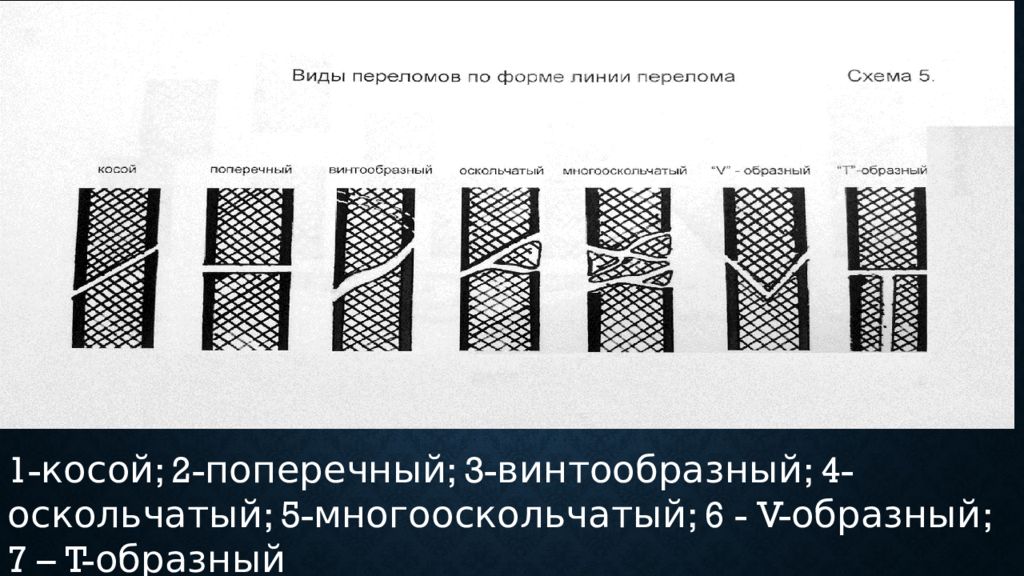

1-косой; 2-поперечный; 3-винтообразный; 4-оскольчатый; 5-многооскольчатый; 6 - V- образный; 7 – T- образный

Слайд 24

1-по типу «зелёной ветки»; 2-поднадкостничный перелом; 3-эпифизиолиз; 4-остеоэпифизиолиз; 5-эпифизиолиз со смещением

Слайд 25

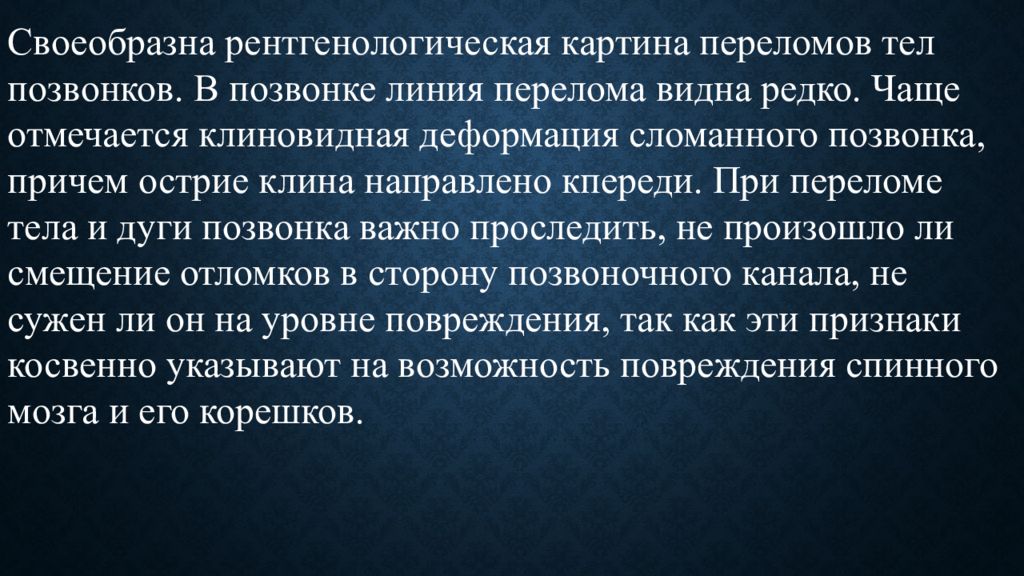

Своеобразна рентгенологическая картина переломов тел позвонков. В позвонке линия перелома видна редко. Чаще отмечается клиновидная деформация сломанного позвонка, причем острие клина направлено кпереди. При переломе тела и дуги позвонка важно проследить, не произошло ли смещение отломков в сторону позвоночного канала, не сужен ли он на уровне повреждения, так как эти признаки косвенно указывают на возможность повреждения спинного мозга и его корешков.

Слайд 26

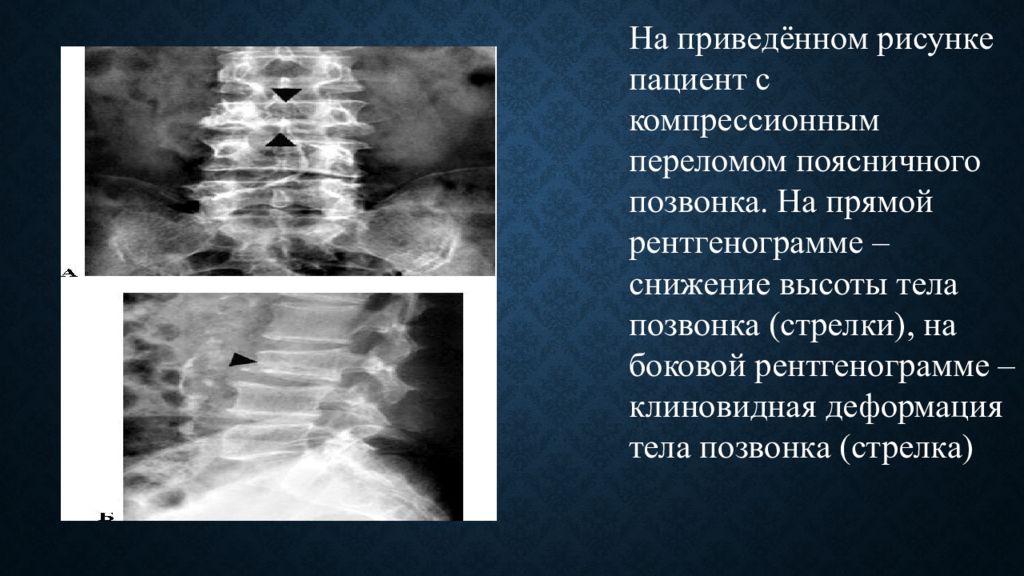

На приведённом рисунке пациент с компрессионным переломом поясничного позвонка. На прямой рентгенограмме – снижение высоты тела позвонка (стрелки), на боковой рентгенограмме – клиновидная деформация тела позвонка (стрелка)

Слайд 27

Патологический перелом - перелом, возникший не от чрезмерного воздействия силы, а в результате разрушения кости Признаки патологического перелома лучевой кости; в области перелома определяется костная киста (овальной формы участок просветления в кости с четкими ровными контурами ).

Слайд 28

Встречаются собственно травматические повреждения суставов. Это вывихи, подвывихи, повреждения внутрисуставного хряща, разрывы и надрывы связок и оболочки сустава. Контуры суставных поверхностей должны быть гладкими и соответствовать друг другу – конгруэнтными. Полное несоответствие – вывих. Если рентгеновская суставная щель неравномерна по ширине, это свидетельствует о подвывихе. Вывихи и подвывихи распознаются по результатам рентгенографии, остальные повреждения сустава с помощью МРТ.

Слайд 30

По рентгенограммам необходимо установить, не является ли перелом внутрисуставным. Линия перелома может проходить через суставную поверхность, тогда заключение о внутрисуставном переломе очевидно. Прикрепление суставной сумки каждого сустава имеет определенные анатомические закономерности. Так, например, суставная сумка голеностопного сустава прикрепляется выше медиальной лодыжки, поэтому перелом ее является внутрисуставным в отличие от перелома латеральной лодыжки. Однако часто решение вопроса об отношении линии перелома к суставной сумке сложнее. Связки, укрепляющие сумку сустава, прикрепляются на большем или меньшем расстоянии от суставных поверхностей, в некоторых суставах внутренняя (синовиальная) оболочка сустава образует карманы и завороты. Для правильного лечения пациента распознавание внутрисуставной травмы очень важно, поэтому, если с помощью рентгенографии нельзя дать уверенного заключения, то необходимо УЗИ.

Слайд 31

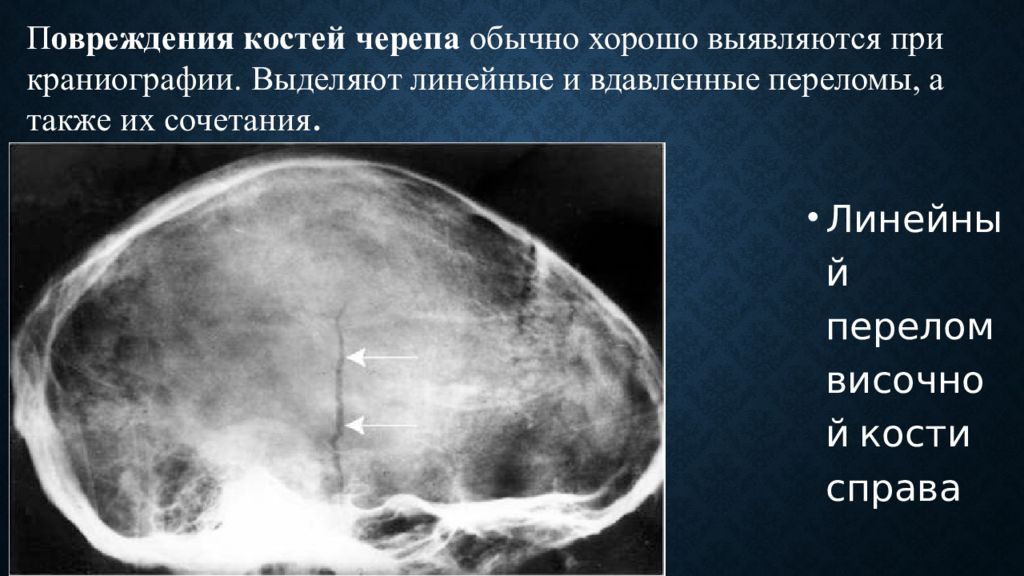

П овреждения костей черепа обычно хорошо выявляются при краниографии. Выделяют линейные и вдавленные переломы, а также их сочетания. Линейный перелом височной кости справа

Слайд 32

Вдавленный перелом височной кости слева Огнестрельное проникающее слепое ранение

Слайд 33

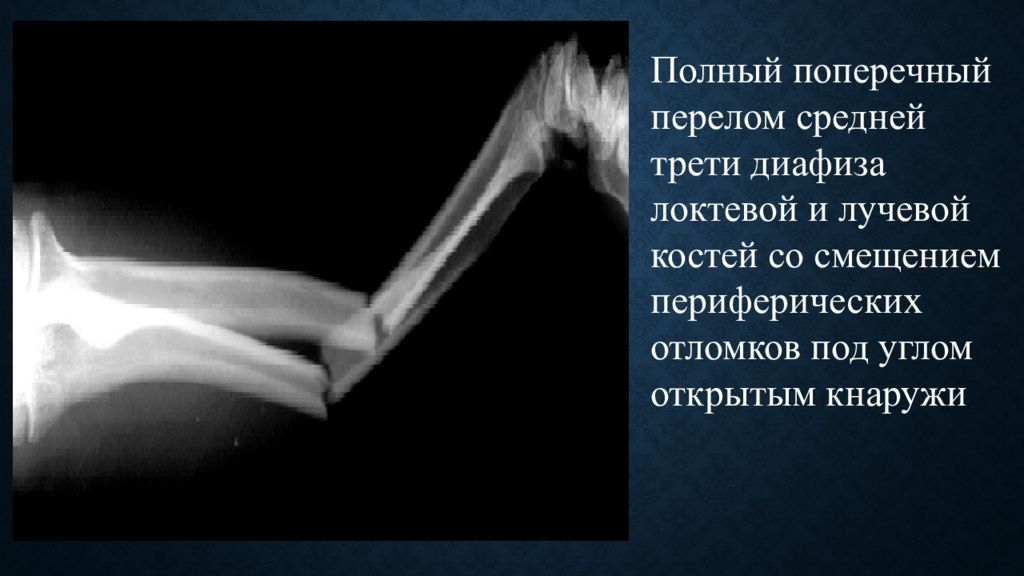

Полный поперечный перелом средней трети диафиза локтевой и лучевой костей со смещением периферических отломков под углом открытым кнаружи

Слайд 34

Полный косой перелом нижней трети диафиза бедренной кости с захождением костных отломков

Слайд 35

К нарушениям заживления переломов относится образование ложного сустава Рентгенограмма костей голени в боковой проекции у пациента с переломом костей голени и формированием ложного сустава. Об этом свидетельствует заращение костномозгового канала в концах отломков и образование по их краю замыкающей костной пластинки (стрелки )

Слайд 36

У детей нередко возникают поднадкостничные переломы или переломы по типу « зелёной веточки », что одно и то же. При них сохраняется целость надкостницы, которая удерживает отломки, поэтому не может возникнуть смещение по длине и по ширине. Смещение отломков отсутствует или имеется незначительная угловая деформация кости. Линия перелома видна неотчетливо. При анализе контуров кости нередко удается найти малозаметные выступы кортикального слоя, что указывает на место повреждения ПОДНАДКОСТНИЧНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ

Слайд 37

Перелом по типу «зеленой веточки». Имеется незначительная угловая деформация кости (белые стрелки). Линия перелома видна неотчетливо (черная стрелка).

Слайд 39

Остеомиелит — это воспаление костного мозга. Однако, начавшийся в костном мозге, воспалительный процесс переходит на окружающую костную ткань и надкостницу, т.е. включает в себя и остит, и периостит. В зависимости от происхождения болезни различают гематогенный и травматических остеомиелит. Гематогенный начинается внезапно – высокая температура, частый пульс, боли в области пораженной кости. Лейкоцитоз, высокое СОЭ. На R- грамме никаких изменений в этот период не определяется. В первые часы заболевания при радионуклидном исследовании - повышенное накопление РФП в зоне поражения. При сонографии - жидкость (гной!) под надкостницей

Слайд 40

Рентгенологические симптомы обнаруживают к концу 2-й недели болезни (у детей - к концу 1-й). Если участок воспаления расположен в глубине кости - локальный остеопороз и мелкие очаги разрушения костной ткани (деструктивные очаги). Если поднадкостнично - периостальные наслоения. В дальнейшем образуются секвестры. Периостальные наслоения нарастают. Следовательно, в острой фазе преобладают процессы разрушения, некроза и гнойного воспаления тканей.

Слайд 41

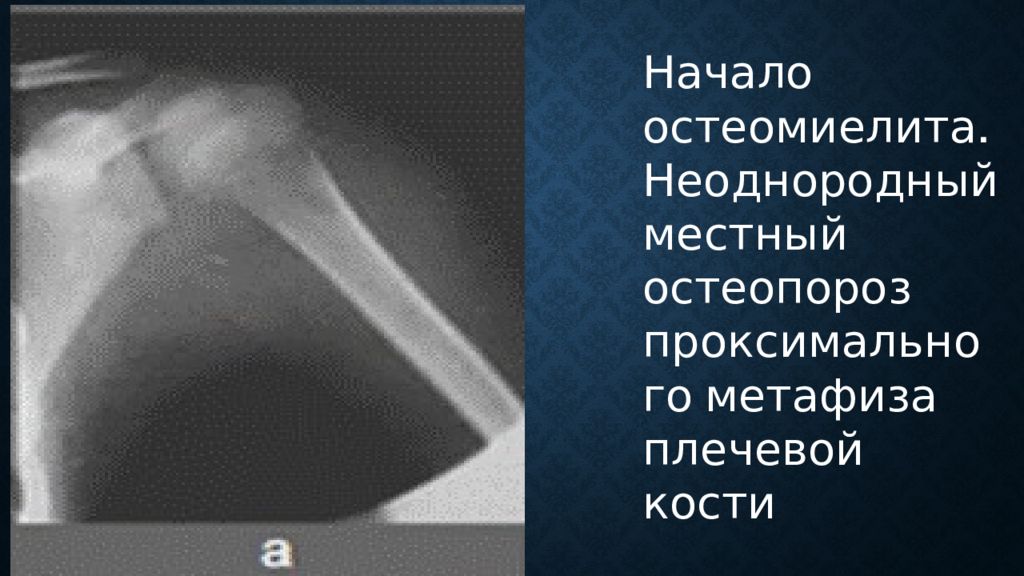

Начало остеомиелита. Неоднородный местный остеопороз проксимального метафиза плечевой кости

Слайд 42

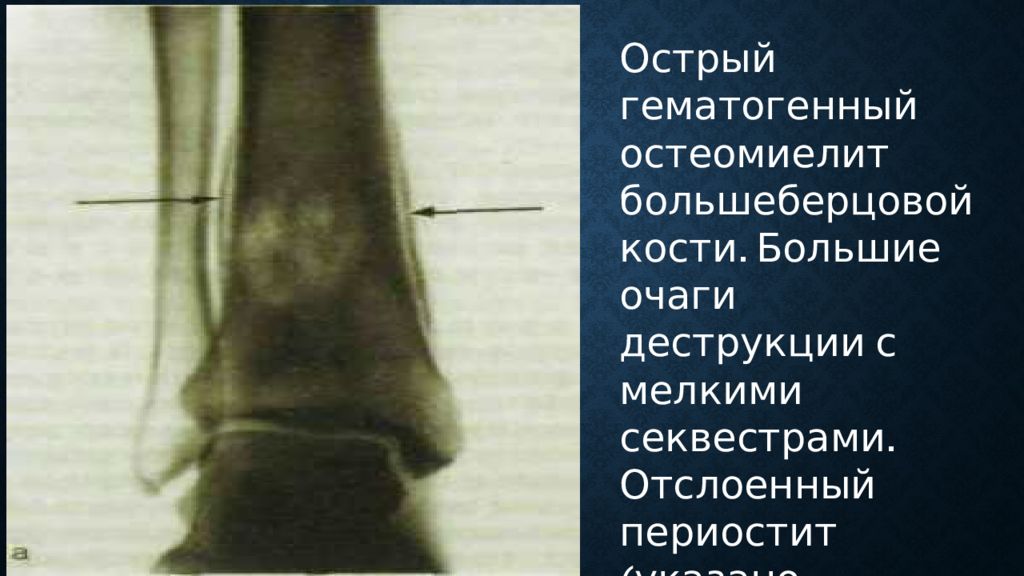

Острый гематогенный остеомиелит большеберцовой кости. Большие очаги деструкции с мелкими секвестрами. Отслоенный периостит (указано стрелками).

Слайд 44

Хроническое течение – вокруг деструктивных очагов возникает зона склероза, ассимиляция периостальных наслоений. Гнойные массы часто находят выход на поверхность тела – образуется свищ. Лучшим способом исследования свища является его искусственное контрастирование – фистулография, позволяющая установить направление и ход свища, источник его образования (секвестр, гнойная полость, инородное тело), наличие ответвлений и гнойных затеков.

Слайд 46

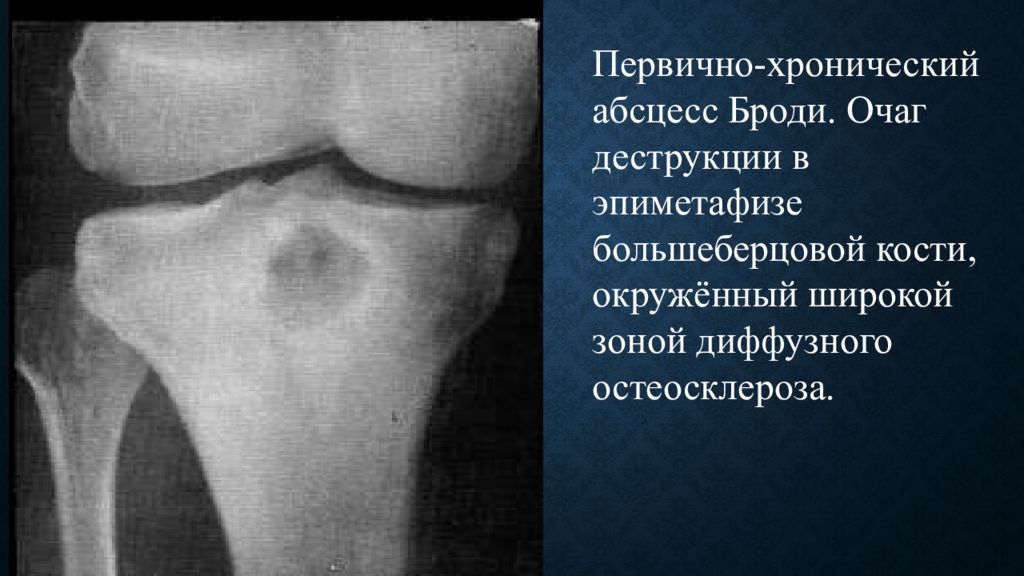

Костный абсцесс Броди Преимущественно у мужчин, в возрасте 20-30 лет. В клинике - умеренная боль, усиливающаяся по ночам и после физической нагрузки. Общее состояние не страдает. Поражается метафизарный отдел длинной трубчатой кости вблизи сустава. Наиболее частой локализацией является проксимальный метафиз большеберцовой кости, затем дистальный метафиз бедренной кости. В типичном месте, в метафизе выявляется одиночный очаг деструкции костной ткани 2 - 3 см. в диаметре, округлой формы с относительно четкими и ровными контурами, с зоной склероза в прилежащих отделах костной ткани.

Слайд 47

Первично-хронический абсцесс Броди. Очаг деструкции в эпиметафизе большеберцовой кости, окружённый широкой зоной диффузного остеосклероза.

Слайд 48

Туберкулезное поражение кости Возникает вследствие переноса в костный мозг микобактерий туберкулеза из первичного очага в лёгком или кишечнике. В костном мозге формируется туберкулёзная гранулём а, которая приводит к рассасыванию и разрушению костных балок. Такой грануляционный очаг образуется в эпифизе и обычно клинически не проявляется или симптомы его слабо выражены.

Слайд 49

На R- граммах он обусловливает одиночный участок просветления или группу рядом расположенных очажков с неровными очертаниями. При благоприятном течении грануляционная ткань превращается в фиброзную и впоследствии замещается костью. При творожистом некрозе с обызвествлением кости может быть обнаружен уплотненный очаг.

Слайд 50

Ввиду локализации в эпифизе туберкулезный процесс очень часто переходит на сустав. До этого момента болезнь находится в так называемой преартритической фазе, но распространение грануляционной ткани по синовиальной оболочке неуклонно ведет к развитию туберкулезного артрита (артритическая фаза болезни), несомненно, основной стадии туберкулезного поражения. Прямыми признаками артрита служат сужение рентгеновской суставной щели и деструктивные очаги.

Слайд 51

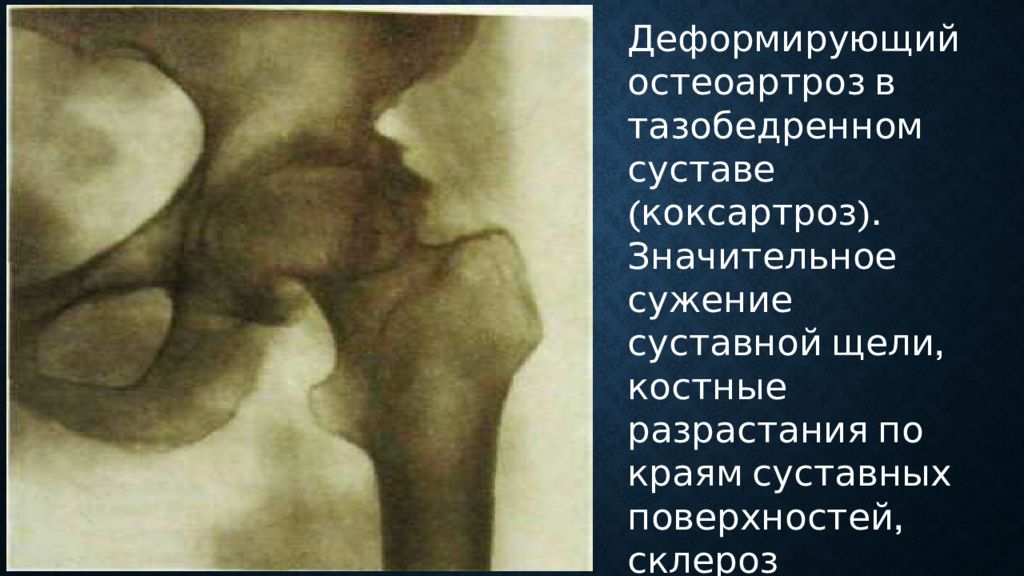

Дистрофические изменения развиваются в суставах, представляют собой преждевременное изнашивание суставного хряща (в позвоночнике - межпозвоночного хряща). Перегрузка сустава ведет к компенсаторным реакциям в костной ткани эпифизов. На R- грамме: сужение рентгеновской суставной щели, уплотнение и расширение замыкающей костной пластинки эпифизов, склероз субхондрального слоя костной ткани, костные разрастания по краям суставных поверхностей. В целом такой процесс получил название « деформирующий остеоартроз »

Слайд 52

Деформирующий остеоартроз в тазобедренном суставе ( коксартроз ). Значительное сужение суставной щели, костные разрастания по краям суставных поверхностей, склероз подхрящевого ( субхондрального ) слоя костной ткани

Слайд 53

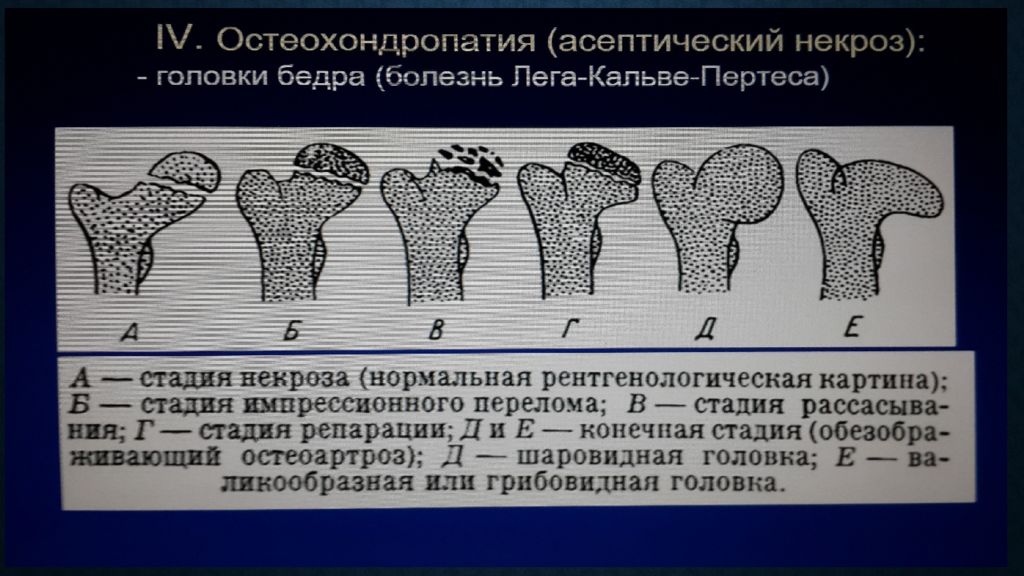

Остеохондропатии Асептический некроз головки бедренной кости (болезнь Легга -Кальве- Пертеса ) - ребенок жалуется на слабовыраженные болевые ощущения, отмечается ограничение функции сустава. Остеосцинтиграфия позволяет выявить повышенное накопление РФП в головке бедренной кости, а КТ, МРТ дают возможность непосредственно обнаружить участок некроза. Позднее появляются рентгенологические симптомы

Слайд 55

Асептический некроз головки бедренной кости – фаза фрагментации эпифиза.

Слайд 56

Остеохондропатия бугра большеберцовой кости (болезнь Осгуда-Шлаттера ) – фрагментации или отделение бугристости от кости. Остеохондропатия ладьевидной кости стопы (болезнь Келера-1) – фрагментация и уплощение ладьевидной кости в форме серпа. Остеохондропатия полулунной кости запястья (болезнь Кинбека ) – уплотнение кости, пятнистое просветление, треугольная форма кости. Остеохондропатия головки 2 и 3-ей плюсневых костей (болезнь Келера-2) – уплотнение головки плюсневой кости, затем – ее фрагментация, сплющивание и частичное или полное рассасывание.

Слайд 57

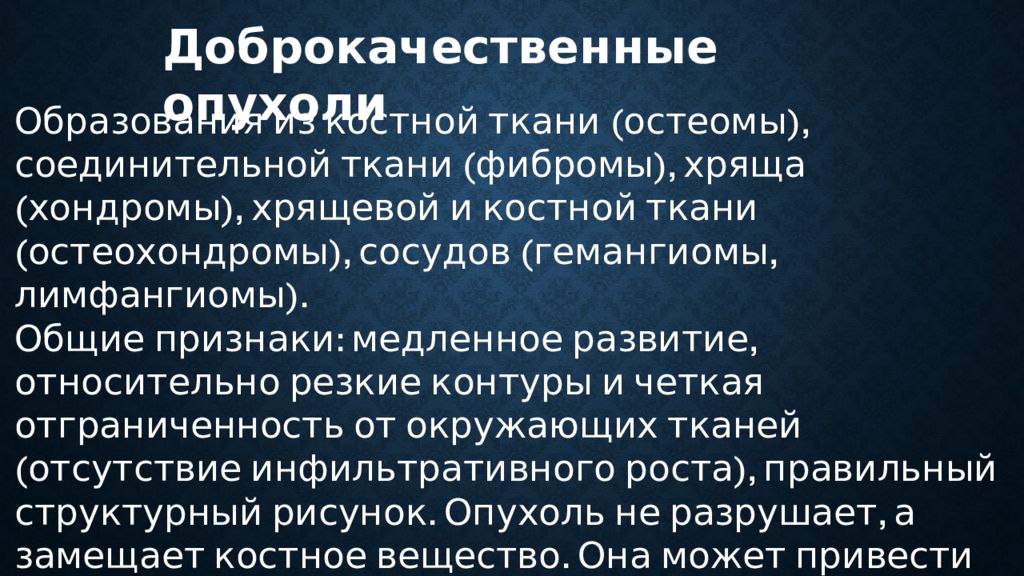

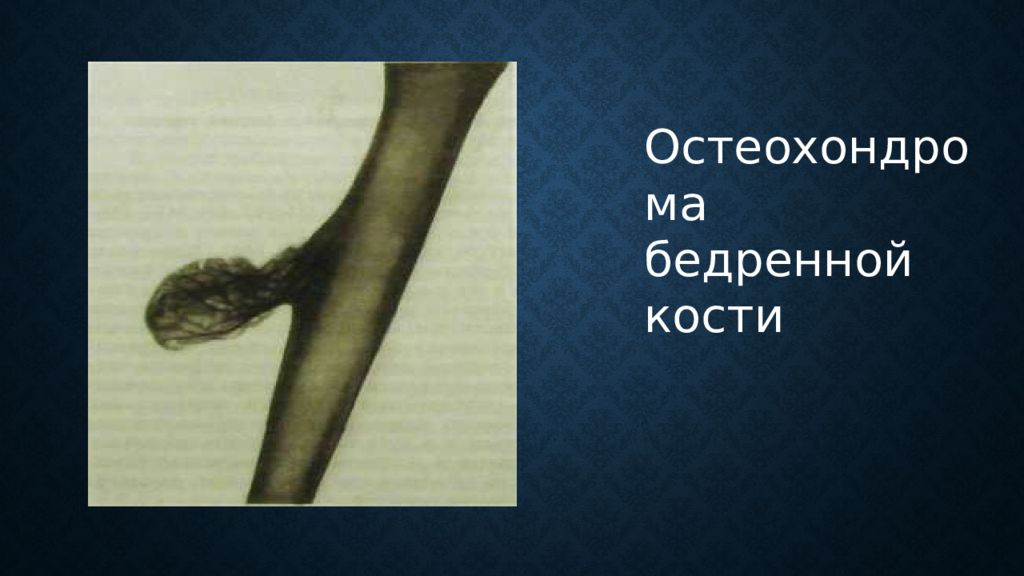

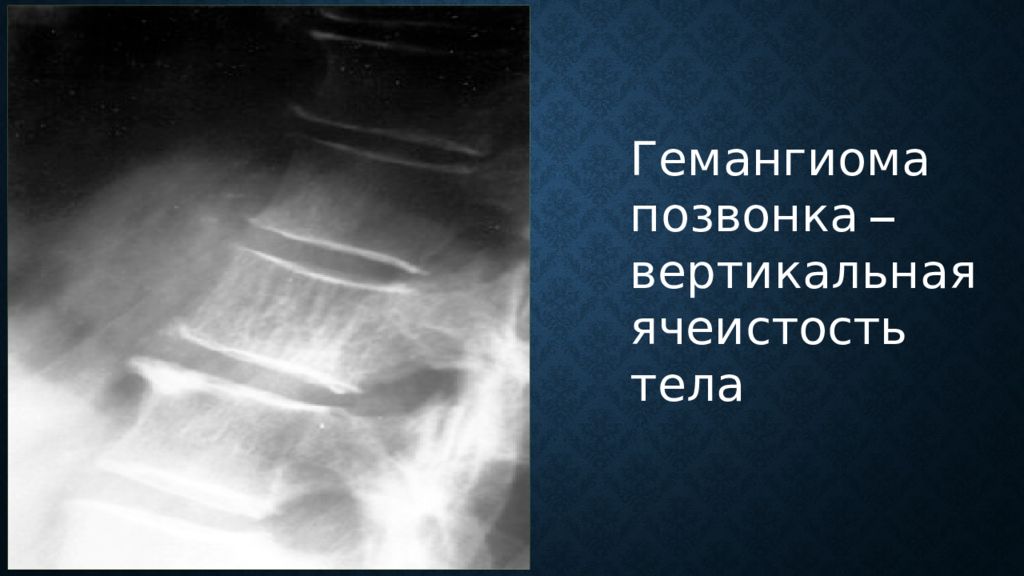

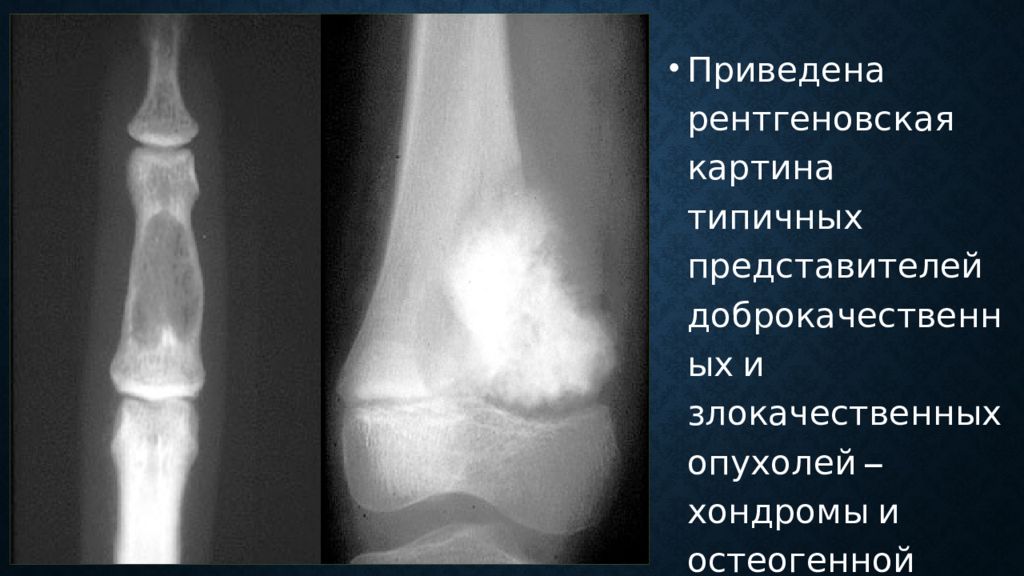

Доброкачественные опухоли Образования из костной ткани (остеомы), соединительной ткани (фибромы), хряща (хондромы), хрящевой и костной ткани ( остеохондромы ), сосудов ( гемангиомы, лимфангиомы ). Общие признаки: медленное развитие, относительно резкие контуры и четкая отграниченность от окружающих тканей (отсутствие инфильтративного роста), правильный структурный рисунок. Опухоль не разрушает, а замещает костное вещество. Она может привести к деформации кости с увеличением ее объема.

Слайд 58

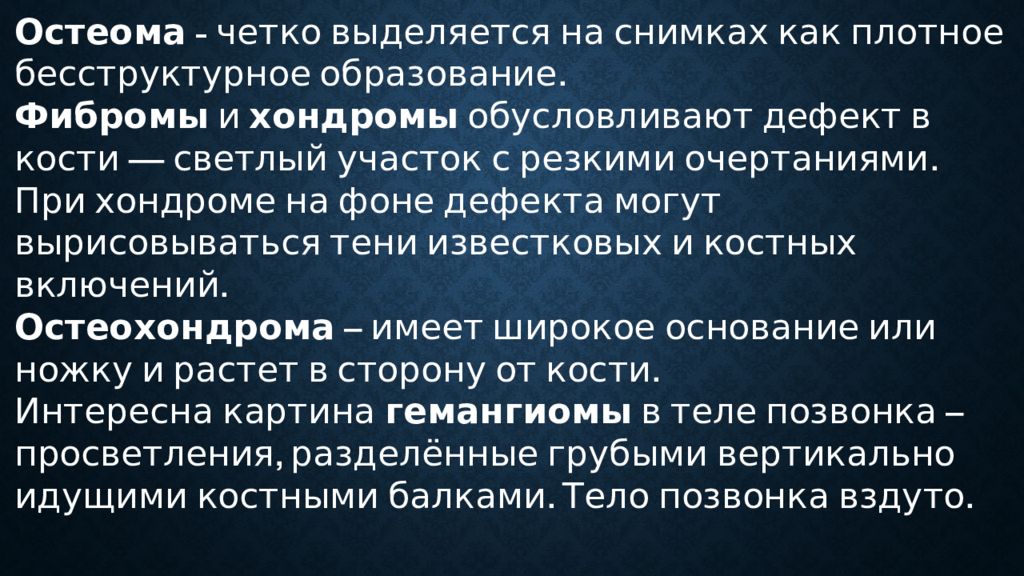

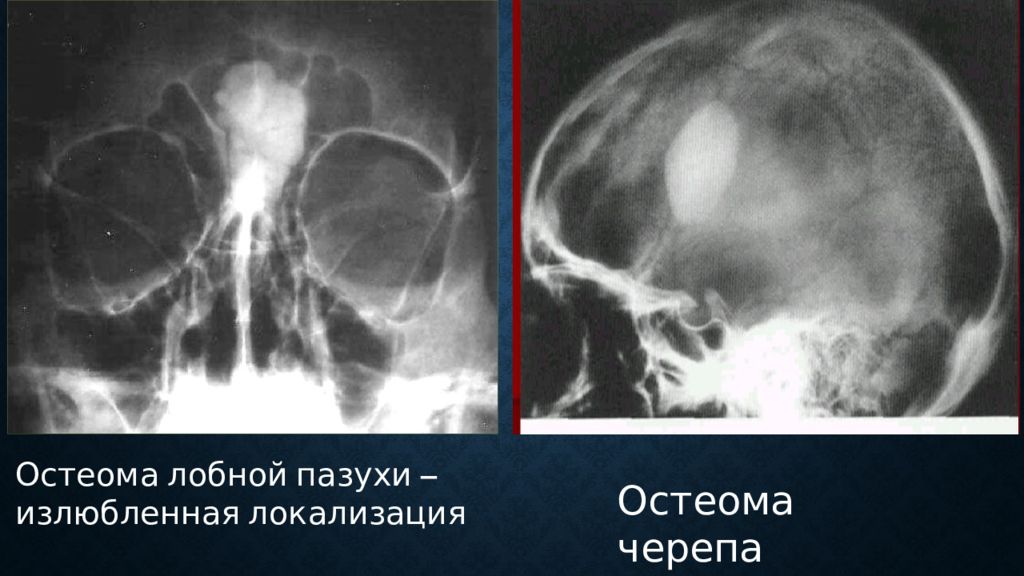

Остеома - четко выделяется на снимках как плотное бесструктурное образование. Фибромы и хондромы обусловливают дефект в кости — светлый участок с резкими очертаниями. При хондроме на фоне дефекта могут вырисовываться тени известковых и костных включений. Остеохондрома – имеет широкое основание или ножку и растет в сторону от кости. Интересна картина гемангиомы в теле позвонка – просветления, разделённые грубыми вертикально идущими костными балками. Тело позвонка вздуто.

Слайд 61

Фиброма – чётко отграниченный деструктивный очаг со склерозированной каемкой.

Слайд 63

Приведена рентгеновская картина типичных представителей доброкачественных и злокачественных опухолей – хондромы и остеогенной саркомы

Слайд 64

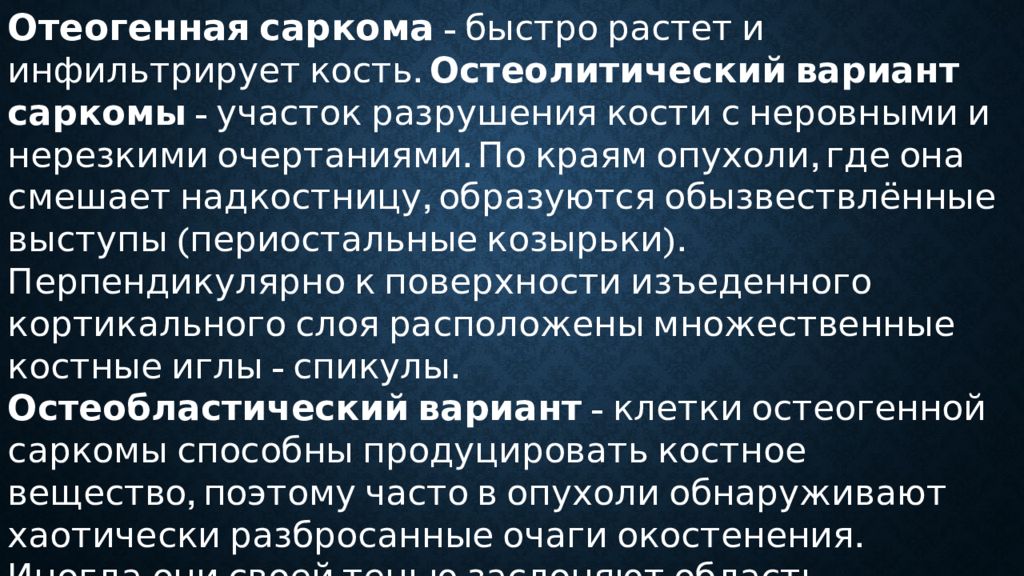

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ Для всех злокачественных опухолей характерны: прогрессирующее течение, усиливающиеся болевые ощущения, изменения в периферической крови (анемия, увеличение СОЭ), появление регионарных или отдаленных метастазов. Признак злокачественной опухоли - разрушение костной ткани. На R- грамме в ней определяется дефект, чаще всего с неровными и нерезкими контурами. При этом, что очень важно для различения с воспалительным поражением, не возникает секвестров и отслоенного или бахромчатого периостита.

Слайд 65

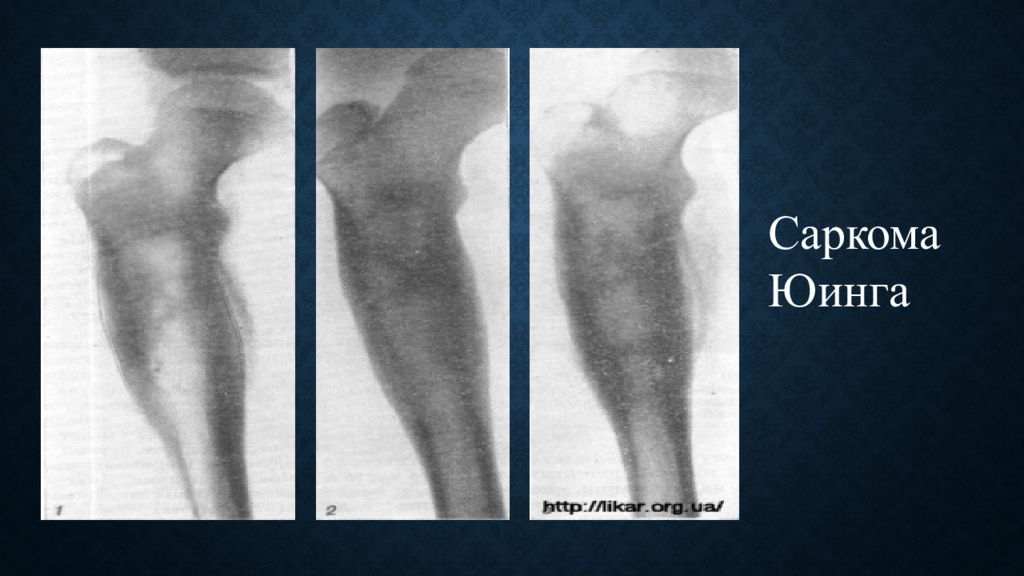

Отеогенная саркома - быстро растет и инфильтрирует кость. Остеолитический вариант саркомы - участок разрушения кости с неровными и нерезкими очертаниями. По краям опухоли, где она смешает надкостницу, образуются обызвествлённые выступы ( периостальные козырьки). Перпендикулярно к поверхности изъеденного кортикального слоя расположены множественные костные иглы - спикулы. Остеобластический вариант - клетки остеогенной саркомы способны продуцировать костное вещество, поэтому часто в опухоли обнаруживают хаотически разбросанные очаги окостенения. Иногда они своей тенью заслоняют область деструкции.

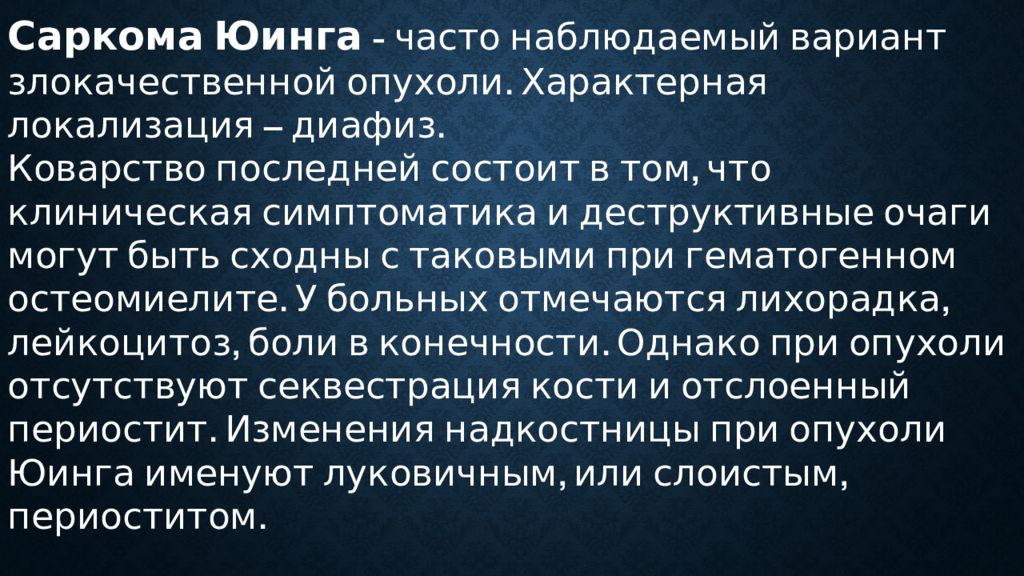

Слайд 66

Саркома Юинга - часто наблюдаемый вариант злокачественной опухоли. Характерная локализация – диафиз. Коварство последней состоит в том, что клиническая симптоматика и деструктивные очаги могут быть сходны с таковыми при гематогенном остеомиелите. У больных отмечаются лихорадка, лейкоцитоз, боли в конечности. Однако при опухоли отсутствуют секвестрация кости и отслоенный периостит. Изменения надкостницы при опухоли Юинга именуют луковичным, или слоистым, периоститом.

Слайд 67

Остеолитический вариант саркомы разрушает структуру дистального эпифиза бедренной кости (белая стрелка), виден типичный периостальный козырек (черная стрелка).

Слайд 68

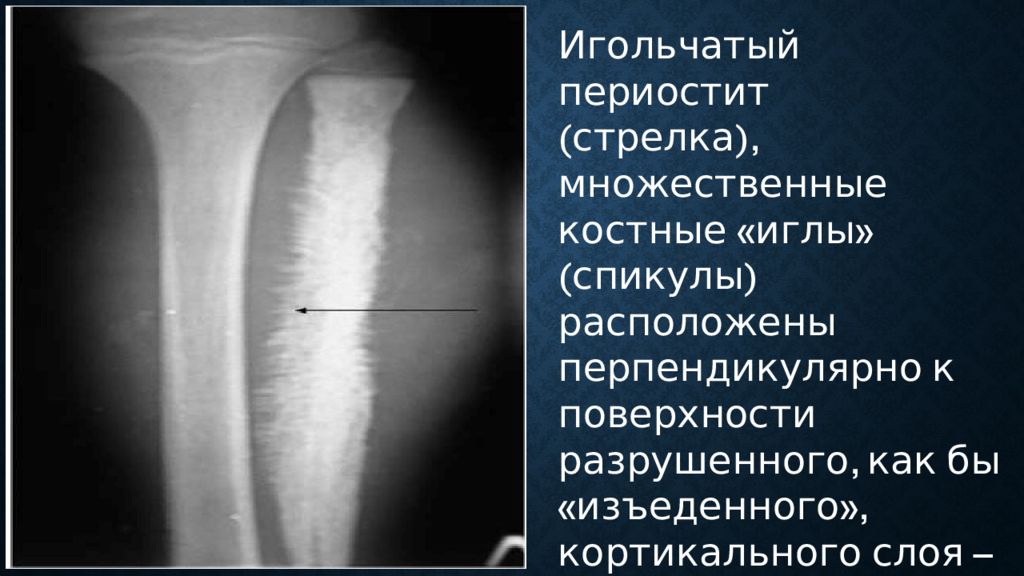

Игольчатый периостит (стрелка), множественные костные «иглы» ( спикулы ) расположены перпендикулярно к поверхности разрушенного, как бы «изъеденного», кортикального слоя – остеосаркома.

Слайд 69

Остеобластический вариант саркомы - разрушение структуры дистального эпифиза бедренной кости.

Рентгенограмма коленного сустава в прямой и боковой проекции пациента с остеогенной саркомой. Остеобластическая опухоль, разрушающая структуру дистального эпифиза бедренной кости.