Первый слайд презентации: Методика исследования сердечно-сосудистой системы у детей

Непосредственное обследование ребенка (практикум)

Слайд 2: Сведения об авторах

Горнаков Иван Сергеевич, доцент каф. д/б, Засл. врач РФ Чемоданов Вадим Владимирович, зав. каф.д/б, профессор, Засл. Д.н. РФ. Краснова Елена Евгеньевна, профессор кафедры д/б. Зюнева Александра Владимировна. клин. ординатор.

Слайд 3

В 1816 году скромный французский врач, воспитанный в католической вере по имени Рене Теофил Гиацинт Лаэннек (1781-1826) изобрел цилиндрический инструмент (стетоскоп) и предложил метод непрямой или опосредованной аускультации. На протяжении трех лет он испытывал этот инструмент по всему Парижу, выявляя физические признаки и сопоставляя их с патологоанатомическими данными. В те времена это было не сложно, так как 30% парижан погибало от туберкулеза. В 1819 году Лаэннек опубликовал двухтомный труд, где дано блестящее описание ряда заболеваний грудной клетки, многие из которых описаны впервые – бронхит, бронхоэктатическая болезнь, плеврит и др. С тех пор стетоскоп стал не только символом медицины, но и основным инструментом диагностики у постели больного.

Слайд 4

Леопольд Ауэнбруггер (1722- 1809)- изобретатель перкуссии, австрийский терапевт, по совместительству музыкант, написавший даже либретто для Антонио Сальери. Ауэнбруггер был сыном австрийского трактирщика и в детстве помогал отцу разливать вино, простукивая бочки, чтобы узнать насколько они заполнены вином. Начав работать врачом, Ауэнбруггер быстро понял, что при правильном простукивании грудной клетки можно определить ее содержимое не хуже, чем у бочки. В 1761 году он опубликовал небольшой трактат о том, как с помощью перкуссии врач может получить на живом пациенте данные, которые прежде удавалось выявить только при аутопсии. Как часто бывает с научными революциями, метод перкуссии надолго был предан забвению. И лишь через полвека перкуссия была вновь открыта бароном Жан Н. Корвизаром (1755-1821), личным врачом Наполеона. Благодаря Корвизару перкуссия стала стандартным методом диагностики у постели больного. Корвизар обучил перкуссии Лаэннека, а тот усовершенствовал другой метод – аускультацию.

Слайд 5

Мясников Александр Леонидович (1899- 1965), советский терапевт, академик АМН СССР. В 1922 окончил медицинский факультет 1-го МГУ. С 1948 директор института терапии АМН СССР Основные работы посвящены вопросам сердечно-сосудистой патологии (гипертоническая болезнь, атеросклероз, коронарная недостаточность), болезням печени и жёлчных путей, инфекционным болезням (малярия, бруцеллёз). Создал школу терапевтов (Е. И. Чазов, И. К. Шхвацабая, З. С. Волынский, А. С. Логинов, В. С. Смоленский и др.). Награжден международной премией «Золотой стетоскоп» (1964).

Слайд 6

Соколова –Пономарева Ольга Дмитриевна ( ) - академик АМН СССР, организатор первого на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке педиатрического факультета (г. Омск), главный педиатр МЗ СССР, член правления Всесоюзного общества детских врачей. Фундаментальные исследования посвящены изучению состояния сердечно-сосудистой системы при ревматизме, неревматических кардитах, сосудистых дистониях и др.

Слайд 7

Белоконь Наталья Алексеевна(1941- ) профессор,явилась создателем отечественной научной детской кардиологической школы, Под ее руководством разработаны схемы лечения детей с различной функциональной патологией сердечно - сосудистой системы, которые до сих пор являются основными в отечественной школе детской кардиологии. Изучались нарушений ритма сердца у детей. Профессором Н. А. Белоконь, впервые у нас в стране, была поднята проблема внезапной сердечной смерти у детей.

Характерные сведения: Отношение ребенка к кормлению грудью. Цианоз (локализация и его связь с физической нагрузкой). Повышенная утомляемость. Перебои в области сердца. Боли в области сердца.

Слайд 9: Особенности осмотра детей с патологией сердечно- сосудистой системы

Определяющие признаки: Бледность и цианоз кожи. Повышенная пульсация кровеносных сосудов. Деформация грудной клетуки (сердечный горб). Верхушечный толчок, надчревная пульсация. Отеки на конечностях. Деформация пальцев рук.

Слайд 10

Определение верхушечного толчка у детей Для этого необходимо наложить ладонь правой руки на левую половину грудной клетки ребенка у основания грудины пальцами вдоль межреберий по направлению к аксиллярной области. Если верхушка сердца ударяет в ребро, необходимо повернуть ребенка на бок. Когда толчок ориентировочно найден, на него помещают подушечки II и III пальцев, расположенных перпендикулярно грудной клетке.

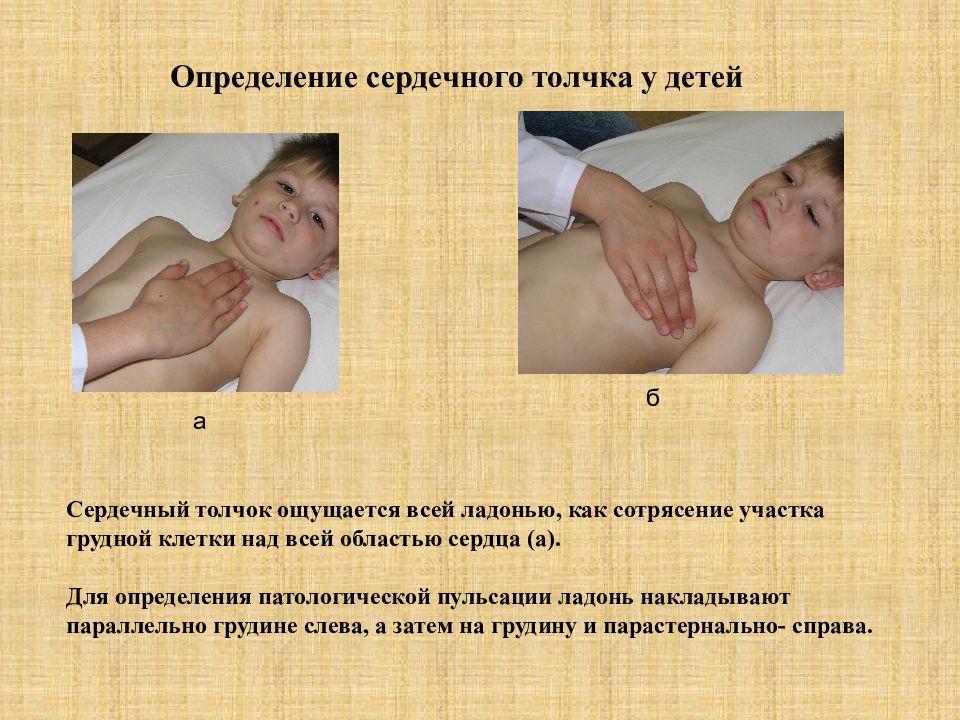

Слайд 11

Определение сердечного толчка у детей Сердечный толчок ощущается всей ладонью, как сотрясение участка грудной клетки над всей областью сердца (а). Для определения патологической пульсации ладонь накладывают параллельно грудине слева, а затем на грудину и парастернально- справа. а б

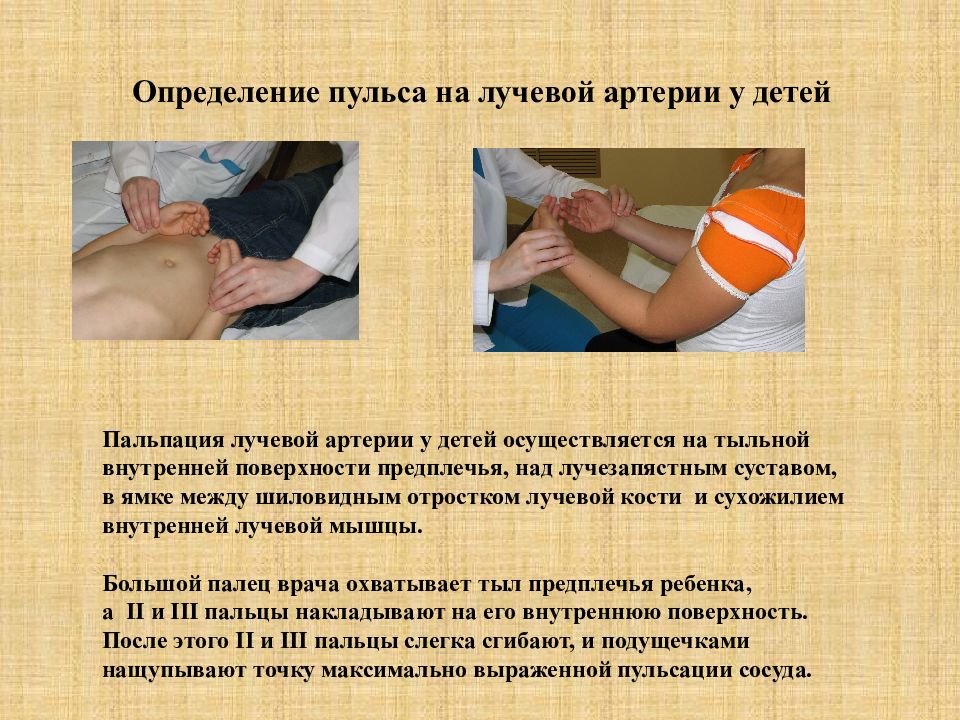

Слайд 12

Определение пульса на лучевой артерии у детей Пальпация лучевой артерии у детей осуществляется на тыльной внутренней поверхности предплечья, над лучезапястным суставом, в ямке между шиловидным отростком лучевой кости и сухожилием внутренней лучевой мышцы. Большой палец врача охватывает тыл предплечья ребенка, а II и III пальцы накладывают на его внутреннюю поверхность. После этого II и III пальцы слегка сгибают, и подущечками нащупывают точку максимально выраженной пульсации сосуда.

Слайд 13: Определение пульса на сосудах

А) пальпация сонной артерии Б) пальпация височной артерии В) определение загрудинной пульсации Г) определение надчревной пульсации а б в г

Слайд 14: Определение пульса на сосудах

А) пальпация плечевой артерии Б) пальпация подмышечной артерии В) пальпация подключичной артерии а б в

Слайд 15: Определение пульса на сосудах

А) пальпация бедренной артерии Б) пальпация подколенной артерии В) пальпация артерии на тыле стопы Г) пальпация артерии задней большеберцовой а б в г

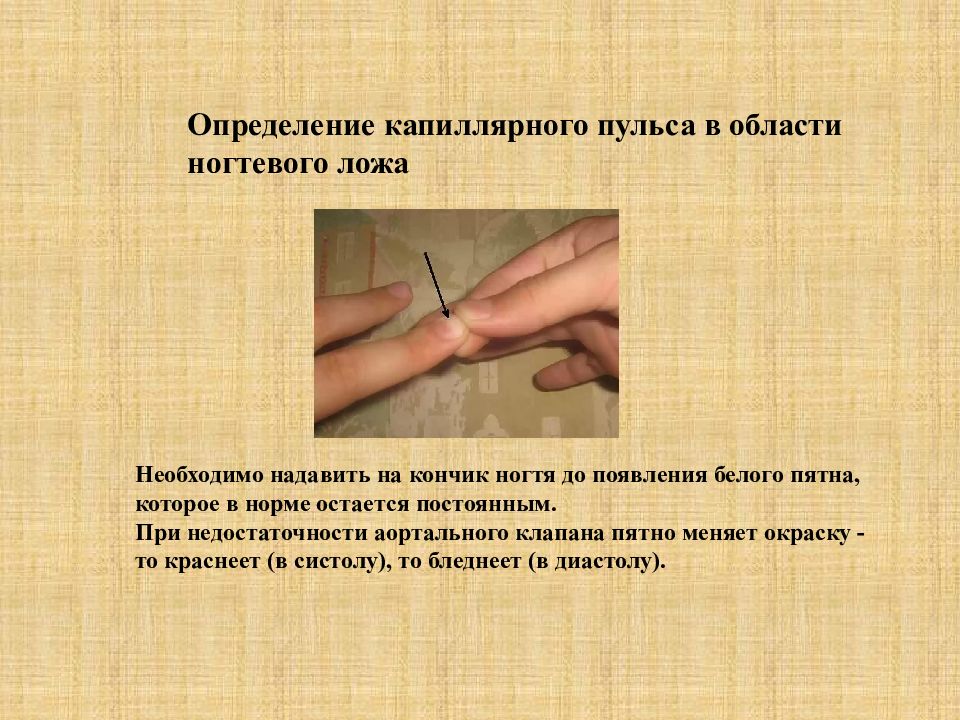

Слайд 16

Определение капиллярного пульса в области ногтевого ложа Необходимо надавить на кончик ногтя до появления белого пятна, которое в норме остается постоянным. При недостаточности аортального клапана пятно меняет окраску - то краснеет (в систолу), то бледнеет (в диастолу).

Слайд 17

Определение правой границы сердца у детей Вначале определяют верхнюю границу печеночной тупости по срединно-ключичной линии справа. Затем палец- плессиметр перемещают на одно межреберье вверх, поворачивают его перпендикулярно направлению ребер и перкутируют по направлению к грудине до появления притупления перкуторного звука, определяя правую границу относительной сердечной тупости.

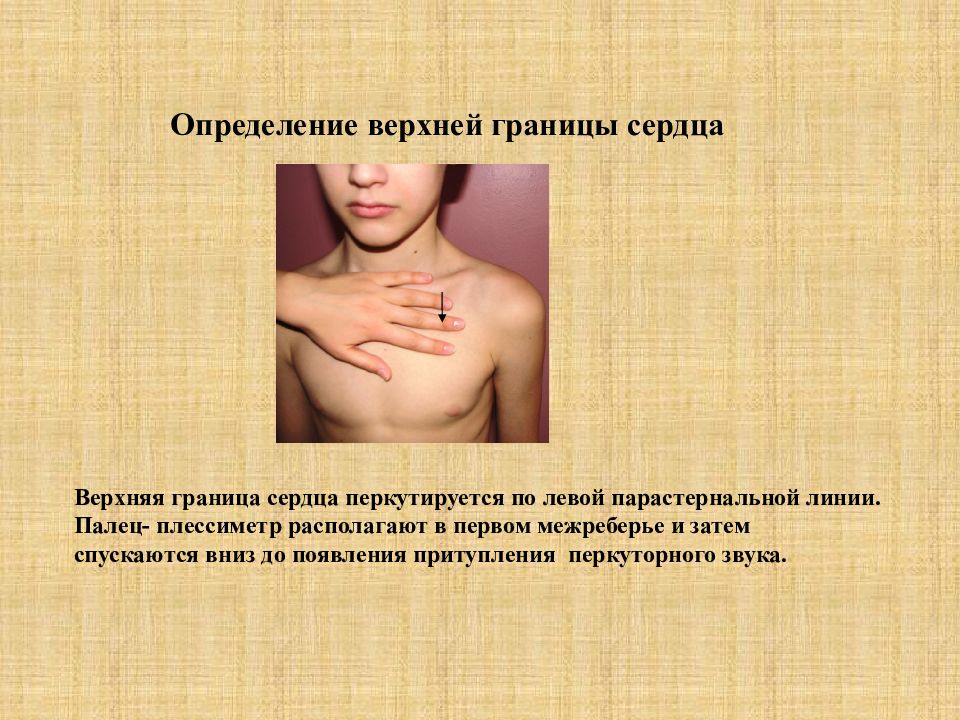

Слайд 18

Определение верхней границы сердца Верхняя граница сердца перкутируется по левой парастернальной линии. Палец- плессиметр располагают в первом межреберье и затем спускаются вниз до появления притупления перкуторного звука.

Слайд 19

Определение левой границы сердца у детей Палец- плессиметр располагают параллельно предполагаемой границе сердца перпендикулярно ходу ребер в том межреберье, где локализован верхушечный толчок. Перкуссию проводят от средней аксиллярной линии по направлению к сердцу до появления притупления звука. Перкуссия должна осуществляться в строго сагиттальной плоскости. Для этого палец- плессиметр должен быть обращен своей тыльной стороной кпереди, то есть прилегать к грудной клетке боковой, а не ладонной поверхностью. Удар пальцем- молоточком должен быть направлен строго спереди назад (метод ортоперкуссии). Положение пальца плессиметра: а) правильное, б) неправильное. а б

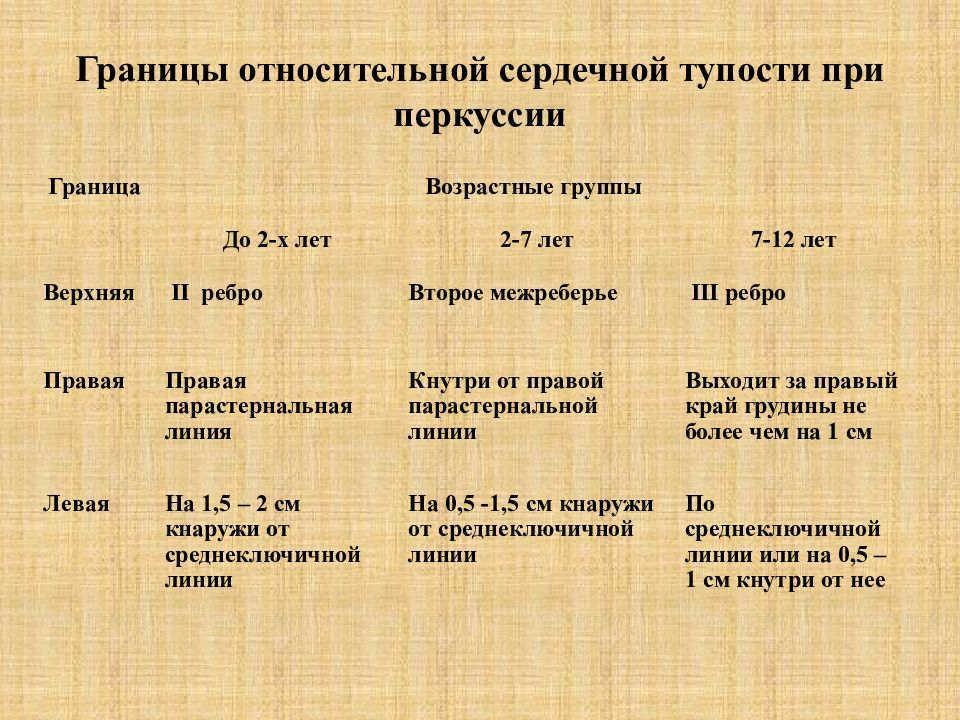

Слайд 20: Границы относительной сердечной тупости при перкуссии

Граница Возрастные группы До 2-х лет 2-7 лет 7-12 лет Верхняя II ребро Второе межреберье III ребро Правая Правая парастернальная линия Кнутри от правой парастернальной линии Выходит за правый край грудины не более чем на 1 см Левая На 1,5 – 2 см кнаружи от среднеключичной линии На 0,5 -1,5 см кнаружи от среднеключичной линии По среднеключичной линии или на 0,5 – 1 см кнутри от нее

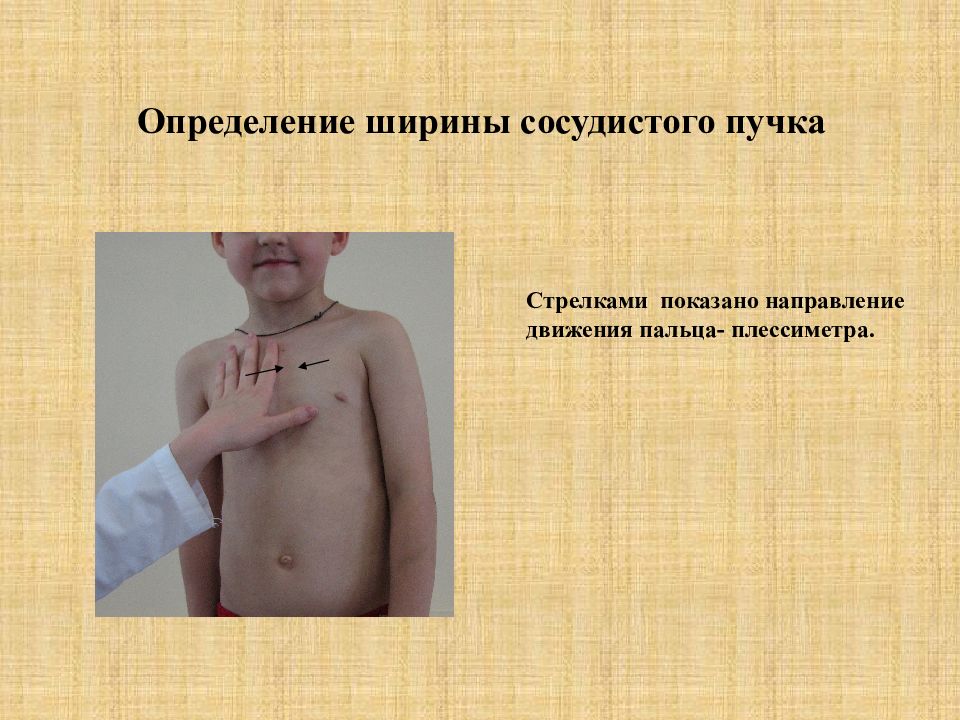

Слайд 21: Определение ширины сосудистого пучка

Стрелками показано направление движения пальца- плессиметра.

Слайд 22

Классические точки аускультации тонов сердца Точка выслушивания митрального Клапана. 2. Точка выслушивания клапана аорты. 3. Точка выслушивания клапана легочной артерии. 4. Точка выслушивания трехстворчатого клапана. 5. Точка Боткина- Эрба. Дополнительная точка выслушивания клапана аорты и митрального клапана. 2 3 5 1 4

Слайд 23: Тонометр педиатрический

Тонометр мембранный детский с набором манжеток различного размера

Слайд 24

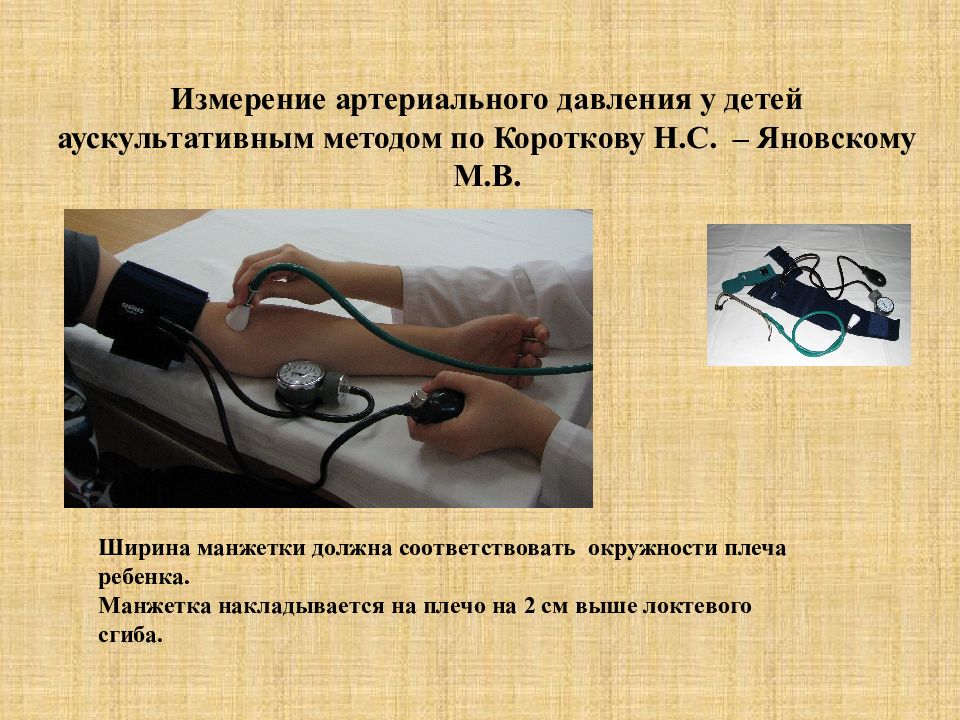

Измерение артериального давления у детей аускультативным методом по Короткову Н.С. – Яновскому М.В. Ширина манжетки должна соответствовать окружности плеча ребенка. Манжетка накладывается на плечо на 2 см выше локтевого сгиба.

Слайд 25: Пульсоксиметрия

Измерение уровня сатурации кислорода капиллярной крови при помощи пульсоксиметра Применение: оценка функции дыхательной системы, анестезиология, хроническая обструктивная болезнь лёгких, саркоидоз, туберкулёз.

Слайд 26

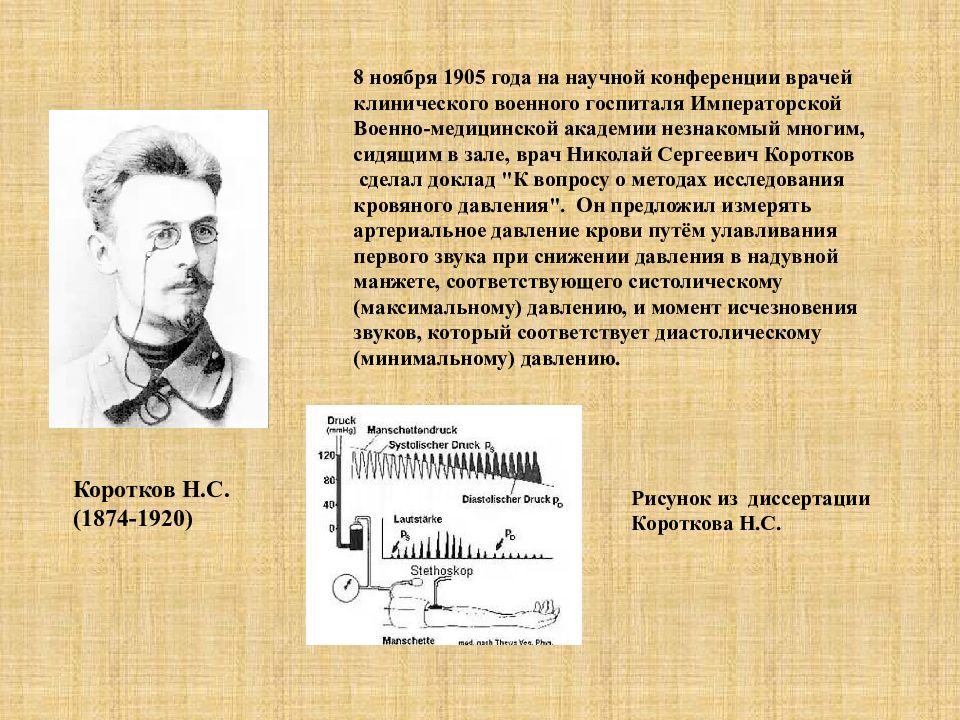

8 ноября 1905 года на научной конференции врачей клинического военного госпиталя Императорской Военно-медицинской академии незнакомый многим, сидящим в зале, врач Николай Сергеевич Коротков сделал доклад "К вопросу о методах исследования кровяного давления". Он предложил измерять артериальное давление крови путём улавливания первого звука при снижении давления в надувной манжете, соответствующего систолическому (максимальному) давлению, и момент исчезновения звуков, который соответствует диастолическому (минимальному) давлению. Коротков Н.С. (1874-1920) Рисунок из диссертации Короткова Н.С.

Слайд 27

Николай Сергеевич Коротков (1874-1920), русский хирург, автор звукового метода измерения артериального давления (1905), получившего во врачебной практике всемирное признание. Уроженец Курска. В 1998 г. учреждено Мемориальное общество имени Н.С.Короткова; на здании хирургической клиники Военно-медицинской академии, в которой он работал, открыта мемориальная доска. 25 января 1999 г. ученый совет академии принял постановление об учреждении Международной премии и золотой медали имени Н.С.Короткова для награждения знаменитых врачей мира. Умер в 1920 году.

Слайд 28

Яновский Михаил Владимирович (1854- 1927). Профессор кафедры диагностики и общей терапии Военно-медицинской академии. Ученик С.П. Боткина. Один из составителей курса лекций С.П. Боткина. В 1905 году под руководством Яновского М.В. хирург Коротков Н.С. разработал звуковой метод определения артериального давления.

Слайд 29

Схематическое изображение нормальной электрокардиограммы: Р — зубец, отражающий ход распространения возбуждения по предсердиям; интервал Р-Q — время от начала возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков; интервал Q-Т — время электрической систолы желудочков, включающей распространение возбуждения по желудочкам сердца — комплекс QRS, сегмент RST и зубец Т; волна U, которая в норме наблюдается не всегда; R-R (Р-Р) — межцикловой интервал; Т-Р — диастолический интервал. Электрокардиография

Слайд 31: Медицинская аппаратура для оценки сердеечно- сосудистой системы

А) Велоэргометрический комплекс. Б) Электрокардиограф. В) Эхокардиограф. а б в

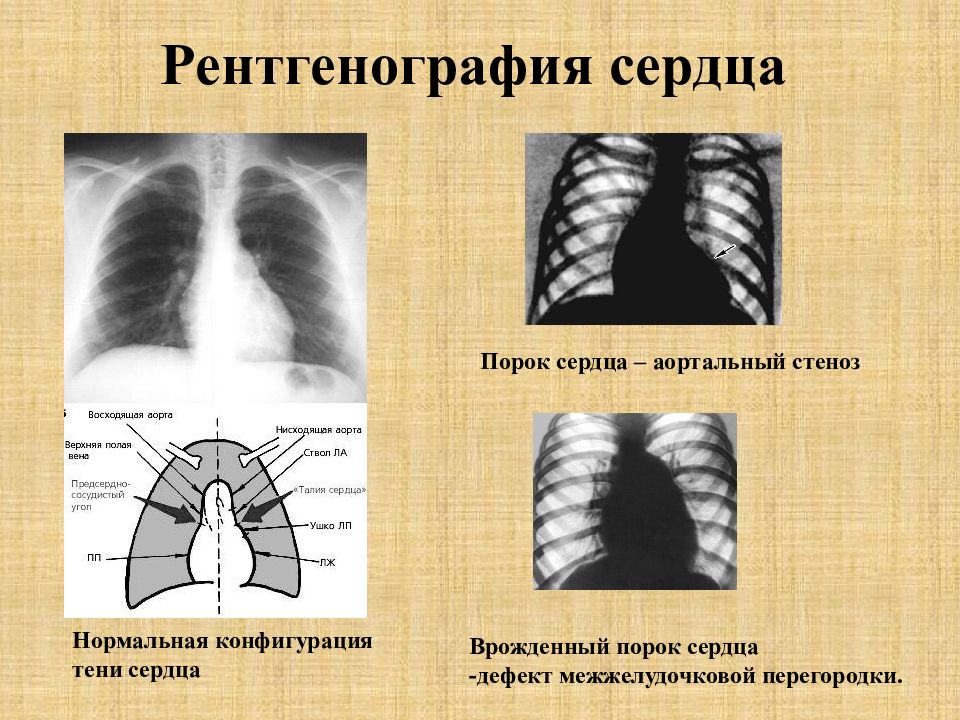

Слайд 32: Рентгенография сердца

Врожденный порок сердца -дефект межжелудочковой перегородки. Порок сердца – аортальный стеноз Нормальная конфигурация тени сердца

Слайд 34

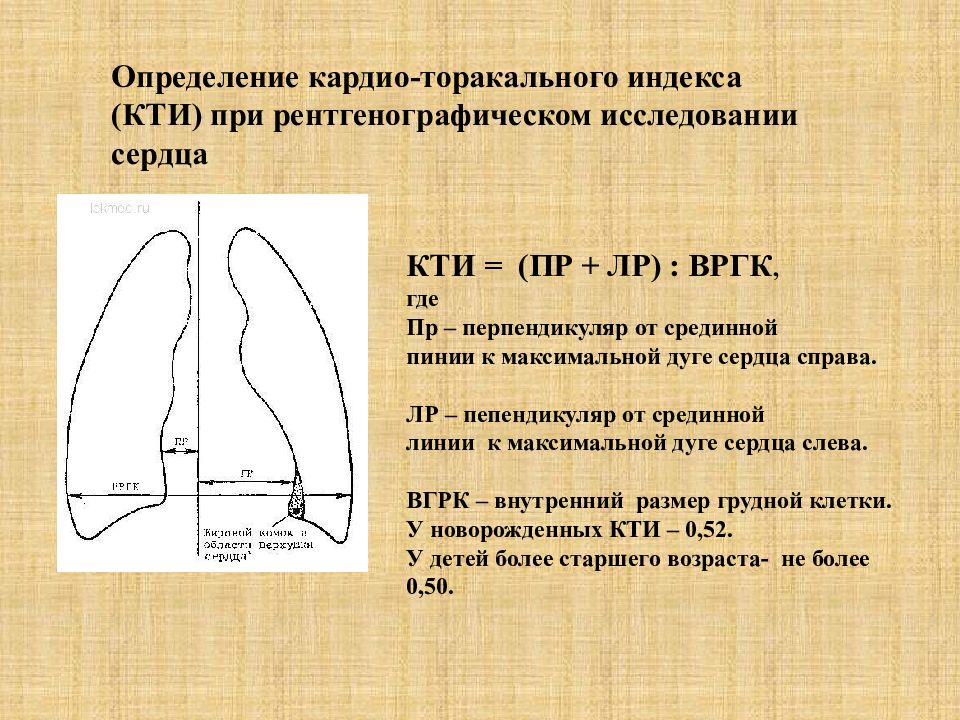

Определение кардио-торакального индекса (КТИ) при рентгенографическом исследовании сердца КТИ = (ПР + ЛР) : ВРГК, где Пр – перпендикуляр от срединной пинии к максимальной дуге сердца справа. ЛР – пепендикуляр от срединной линии к максимальной дуге сердца слева. ВГРК – внутренний размер грудной клетки. У новорожденных КТИ – 0,52. У детей более старшего возраста- не более 0,50.

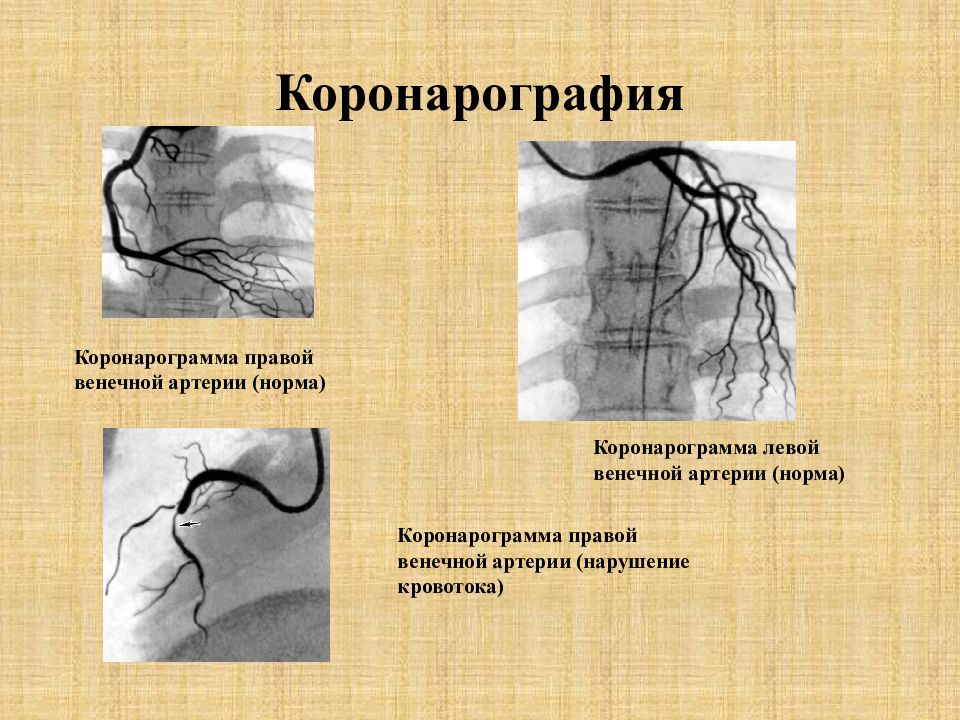

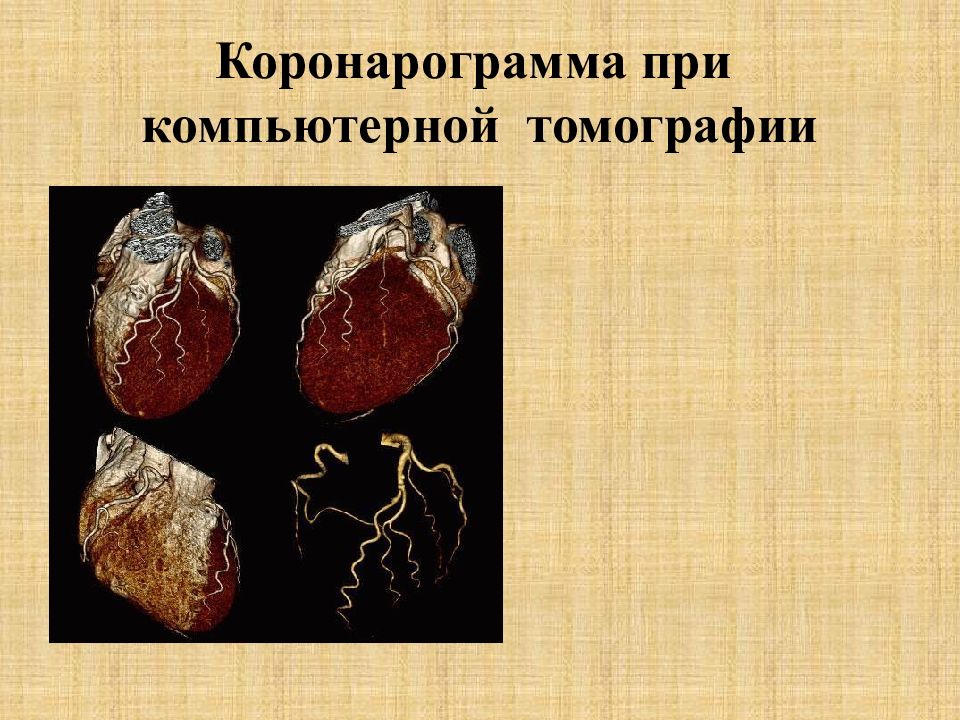

Слайд 35: Коронарография

Коронарограмма правой венечной артерии (норма) Коронарограмма левой венечной артерии (норма) Коронарограмма правой венечной артерии (нарушение кровотока)

Слайд 37: Капилляроскопия

Капилляроскопия у здорового человека (увеличение в 175 раз) Капилляроскопия при хронической венозной недостаточности нижних конечностей. Увеличение в 175 раз.

Последний слайд презентации: Методика исследования сердечно-сосудистой системы у детей: Список литературы

1. Детские болезни: учебник / под ред. А.А. Баранова.- 2-е изд., - М.: ГЭОТАР- Медиа,2007.- 1008 с. 2.Клиническое исследование ребенка/ Еренков В.А.-К.: «Здоров»я» 1984.-336 с. 3. А.В. Мазурин, И.М. Воронцов. «Пропедевтика детских болезней»- СПб: ИКФ «Фолиант», 1999.- 928 с. 4. Основы семиотики заболеваний внутренних органов: Учебн. Пособ. / А.В. Струтынский, А.П. Баранов, Г.Е. Ройтберг, Ю.П. Гапоненков.- М.: МЕДпресс-информ,2004.- 2-е изд., перераб. и доп. – 304 с 5. Пропедевтика детских болезней: Практикум/Под ред. В.В. Юрьева.- СПб: Питер,2003.-352с. –(Серия «Национальная медицинская библиотека»). 6. Пропедевтика детских болезней /Под ред. Геппе Н.А., Подчерняевой Н.С.: учебник для студентов медицинских вузов.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008.- 464 с. 7. Руководство по клиническому исследованию ребенка. С.И. Игнатов. М., «Медицина»,1978,328 с. 8. А.Ф. Тур. Пропедевтика детских болезней. Издательство «Медицина» Ленинградское отделение. 1967, 480 с.