Первый слайд презентации: Миастения

Слайд 2: Миастения

Миастения - аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, клинически проявляющееся в виде слабости и патологической мышечной утомляемости, обусловленными образованием аутоантител к различным антигенным мишеням периферического нейромышечного аппарата. Первые описания были даны английским врачом T.Willis в 1672 г. - <<… женщина постепенно и временно теряла силу и возможность говорить, пока не стала молчать как рыба >>.

Слайд 3: Эпидемиология

Распространенность - 5-10 человек на 100 000 населения. Возраст – любой, чаще 20-40 лет (женщины). Дети – 1-3% от всех заболевших. Пол – Чаще женщины в возрасте 20-40 лет. Соотношение женщин и мужчин 3:1. В пожилом возрасте соотношение выравнивается.

Слайд 4: Этиология

Врожденная – дефект ацетилхолинэстеразы, дефект ацетилхолиновых рецепторов (мутации в генах) Приобретенная – образование аутоантител против АХ-рецепторов. Способствуют – стресс, ОРВИ, гиперплазия и опухоль вилочковой железы.

Слайд 5: Патогенез

Образование ауто-АТ против ацетилхолиновых рецепторов постсинаптических мембран нервно-мышечных соединений. В основе патогенеза аллергическая реакция II типа.

Слайд 6: Патогенез

Большое значение имеют вилочковые нарушения. В тимусе происходит созревание и обучение Т-лимфоцитов под влиянием микроокружения тимуса, в которое входят практически все антигены взрослого организма, включая антигены мышечной ткани, представленные тимическими миоидными клетками. При миастении нарушается процесс уничтожения аутоагрессивных Т-лимфоцитов.

Слайд 7: Патогенез

У большинства больных миастенией тимусы содержат В-лимфоциты, продуцирующие антитела против АХ-рецепторов. У 72% больных миастенией выявляют гиперплазию тимуса, у 16—40% — тимомы, у 10—18% — атрофию. В то же время в 75—85% случаев тимомы могут протекать без всяких клинических проявлений миастении. У 3—10% больных миастенией обнаруживают неизмененную вилочковую железу.

Слайд 8: Классификация

По возрасту: МГ новорожденных – материнские АТ Юношеская МГ – возникает в среднем в 10-14 лет, протекает как у взрослых. МГ взрослых - наиболее распространенная. Поздняя МГ - старше 60 лет.

Слайд 9

По течению: миастенические эпизоды — кратковременные миастенические симптомы (глазодвигательные, генерализованные или дыхательные), сменяющиеся спонтанной или под влиянием лечения ремиссией. Длительность эпизодов может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев и даже до 15 и более лет. В стречаются в 21% случаев; стационарное течение наблюдается у 10% больных. Эта форма, нередко возникнув остро, в дальнейшем под влиянием лечения приобретает не прогрессирующий характер со склонностью к ремиссиям;

Слайд 10

прогрессирующее течение наблюдается у большинства больных. Начало может быть молниеносным, острым и медленным хроническим. Как правило, МГ с хроническим течением вызывает наибольшие диагностические трудности. Нередко в этих случаях диагноз ставится спустя 10—20 лет и более от начала заболевания; злокачественное течение наблюдается у 7—9,2% больных и характеризуется чаще всего острым началом и склонностью к дыхательным нарушениям.

Слайд 11

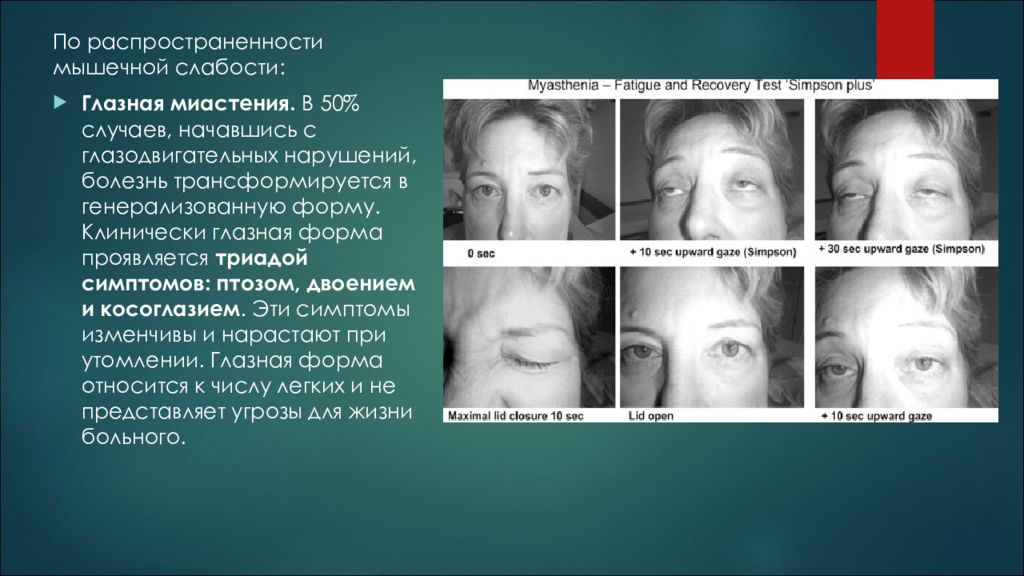

По распространенности мышечной слабости: Глазная миастения. В 50% случаев, начавшись с глазодвигательных нарушений, болезнь трансформируется в генерализованную форму. Клинически глазная форма проявляется триадой симптомов: птозом, двоением и косоглазием. Эти симптомы изменчивы и нарастают при утомлении. Глазная форма относится к числу легких и не представляет угрозы для жизни больного.

Слайд 12

Глоточно-лицевая миастения по частоте встречаемости не превышает 8—10%. Одна из злокачественных форм, проявляющаяся расстройством глотания, жевания, осиплостью голоса или его исчезновением после разговора. Лицо больного становится маскообразным, веки плотно не смыкаются, появляется "поперечная" улыбка (симптом Джоконды), свисающую челюсть он вынужден поддерживать рукой. Все это нередко сопровождается выраженной саливацией. Гехт Б.М. Санадзе А.Г. << Миастения >> 2012 г.

Слайд 13

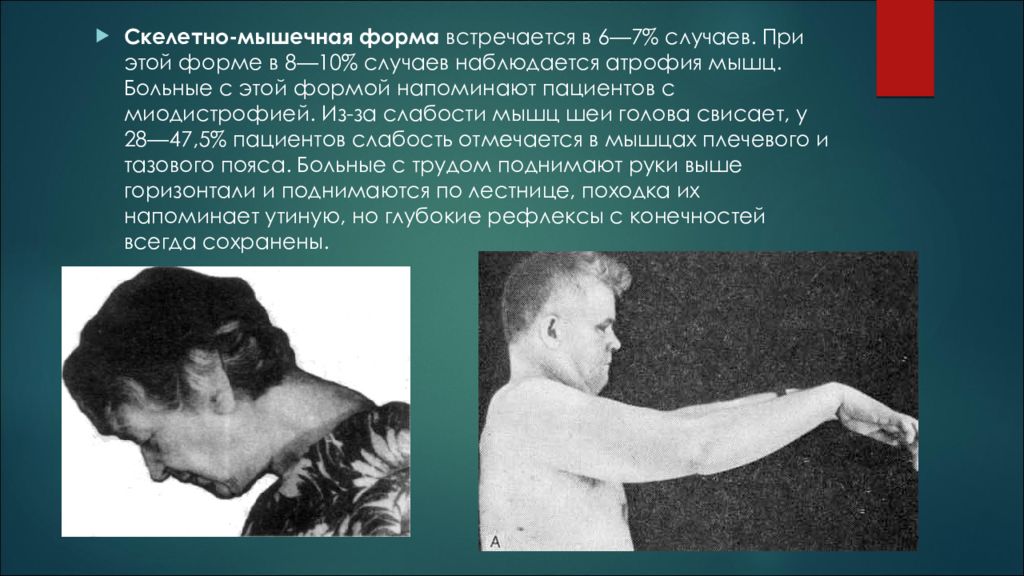

Скелетно-мышечная форма встречается в 6—7% случаев. При этой форме в 8—10% случаев наблюдается атрофия мышц. Больные с этой формой напоминают пациентов с миодистрофией. Из-за слабости мышц шеи голова свисает, у 28—47,5% пациентов слабость отмечается в мышцах плечевого и тазового пояса. Больные с трудом поднимают руки выше горизонтали и поднимаются по лестнице, походка их напоминает утиную, но глубокие рефлексы с конечностей всегда сохранены.

Слайд 14

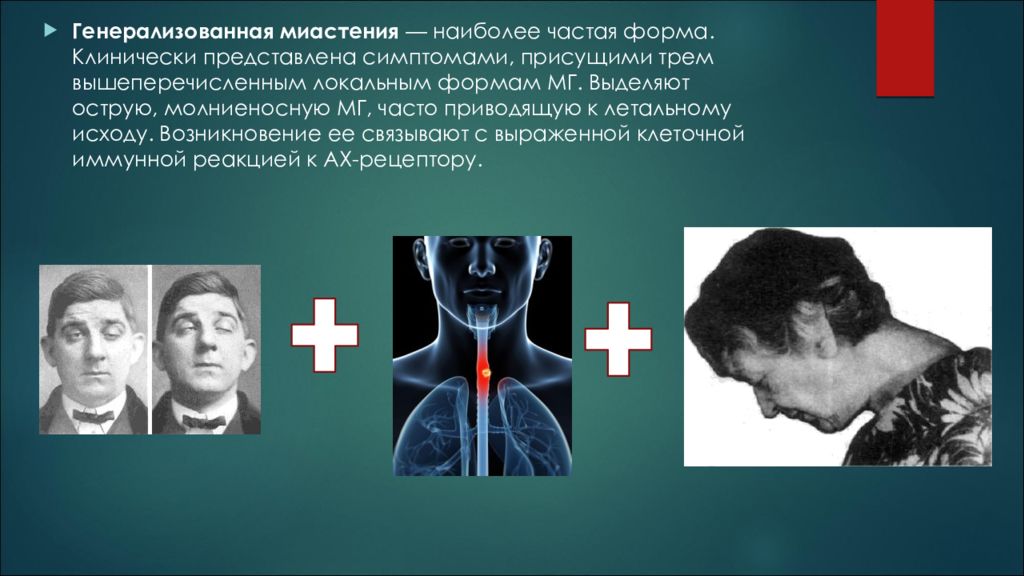

Генерализованная миастения — наиболее частая форма. Клинически представлена симптомами, присущими трем вышеперечисленным локальным формам МГ. Выделяют острую, молниеносную МГ, часто приводящую к летальному исходу. Возникновение ее связывают с выраженной клеточной иммунной реакцией к АХ-рецептору.

Слайд 15: Диагностика

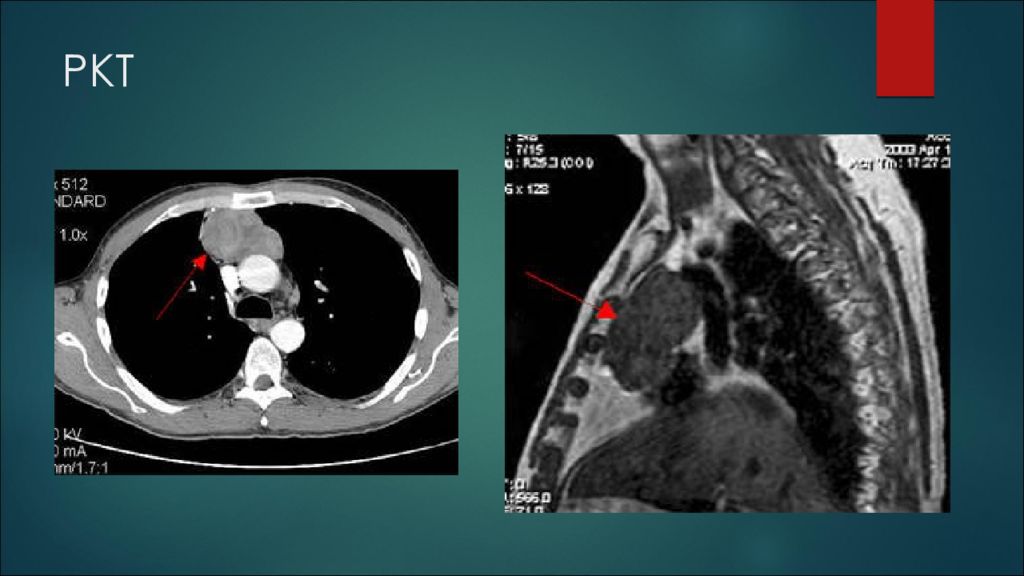

Клинический осмотр и выяснение истории болезни. Функциональная проба на выявление синдрома патологической мышечной утомляемости. Электромиографическое исследование: декремент-тест. Прозериновая проба Повторный декремент-тест для выявления реакции на прозерин Клинический осмотр для выявления обратимости миастенических изменений на фоне прозерина Анализ крови на антитела к ацетилхолиновым рецепторам. Компьютерная томография органов переднего средостения

Слайд 16

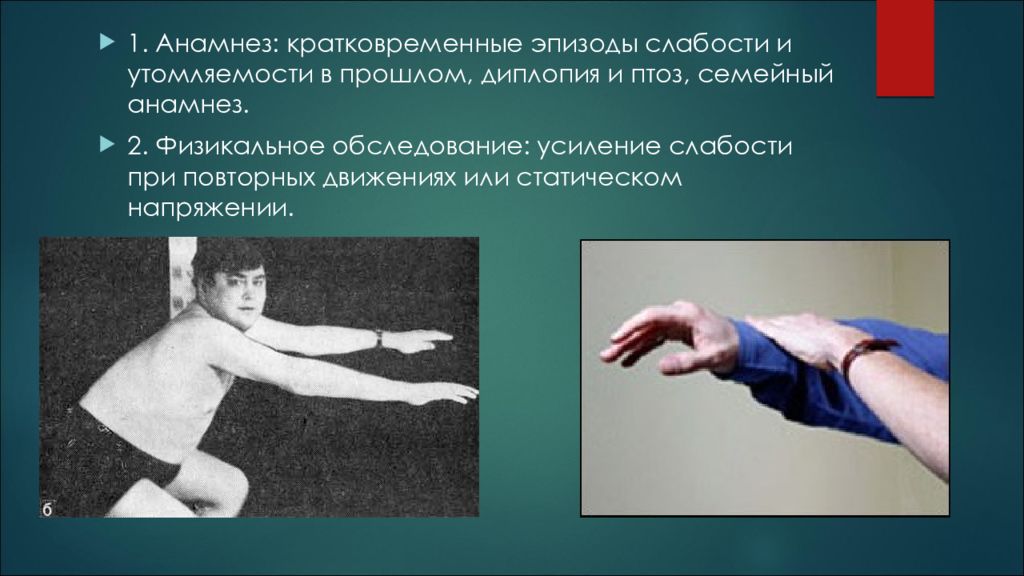

1. Анамнез: кратковременные эпизоды слабости и утомляемости в прошлом, диплопия и птоз, семейный анамнез. 2. Физикальное обследование: усиление слабости при повторных движениях или статическом напряжении.

Слайд 17: ЭНМГ

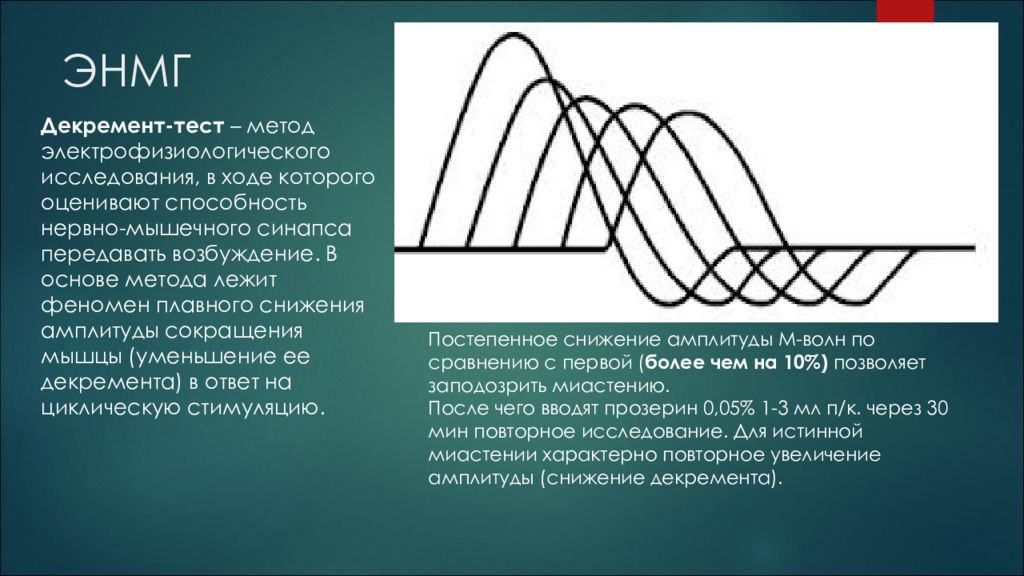

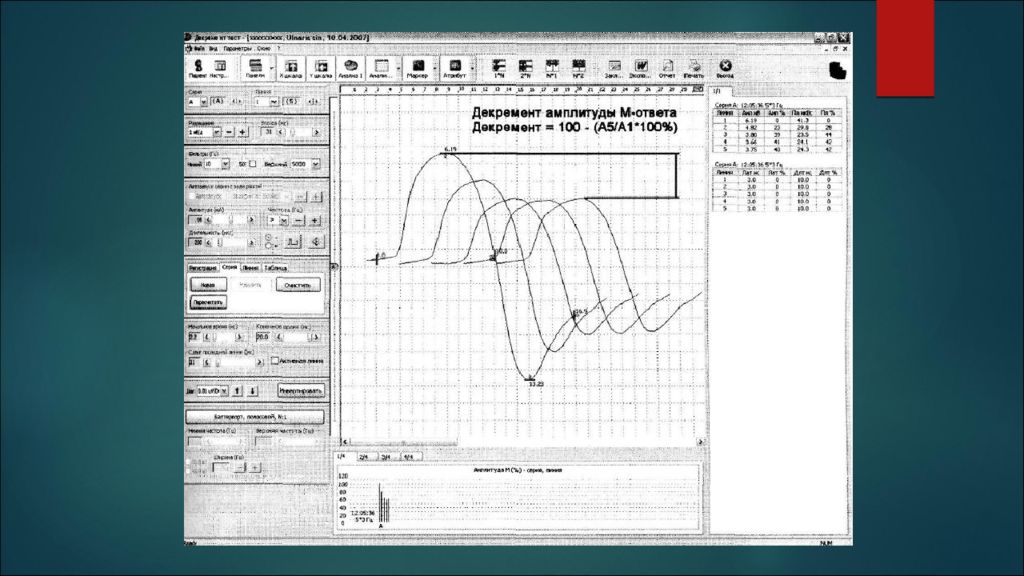

Декремент-тест – метод электрофизиологического исследования, в ходе которого оценивают способность нервно-мышечного синапса передавать возбуждение. В основе метода лежит феномен плавного снижения амплитуды сокращения мышцы (уменьшение ее декремента) в ответ на циклическую стимуляцию. Постепенное снижение амплитуды М-волн по сравнению с первой ( более чем на 10%) позволяет заподозрить миастению. После чего вводят прозерин 0,05% 1-3 мл п/к. через 30 мин повторное исследование. Для истинной миастении характерно повторное увеличение амплитуды (снижение декремента).

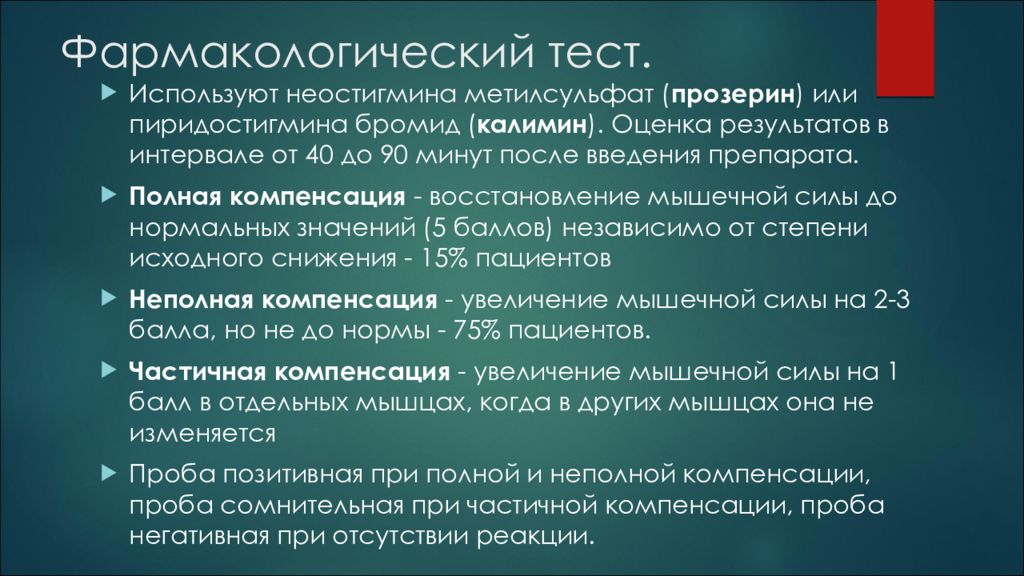

Слайд 19: Фармакологический тест

Используют неостигмина метилсульфат ( прозерин ) или пиридостигмина бромид ( калимин ). Оценка результатов в интервале от 40 до 90 минут после введения препарата. Полная компенсация - восстановление мышечной силы до нормальных значений (5 баллов) независимо от степени исходного снижения - 15% пациентов Неполная компенсация - увеличение мышечной силы на 2-3 балла, но не до нормы - 75% пациентов. Частичная компенсация - увеличение мышечной силы на 1 балл в отдельных мышцах, когда в других мышцах она не изменяется Проба позитивная при полной и неполной компенсации, проба сомнительная при частичной компенсации, проба негативная при отсутствии реакции.

Слайд 20: Лабораторные данные

Обнаружение: 1. АутоАТ к АХ-рецептору. 2. К титин-белку (у больных с тимомой и поздним началом) 3. К мышечно-специфической тирозинкиназе (при серонегативной миастении)

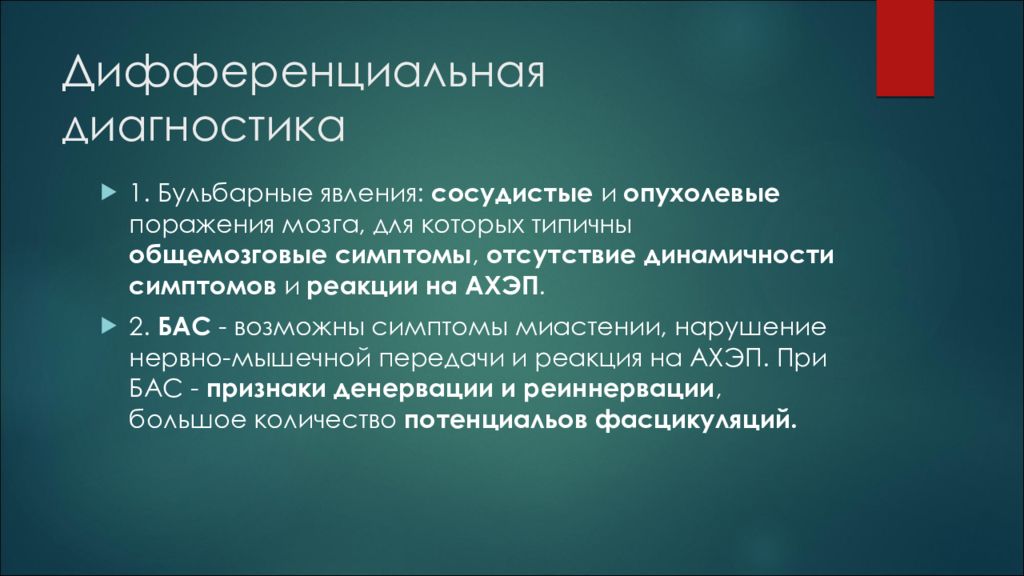

Слайд 22: Дифференциальная диагностика

1. Бульбарные явления: сосудистые и опухолевые поражения мозга, для которых типичны общемозговые симптомы, отсутствие динамичности симптомов и реакции на АХЭП. 2. БАС - возможны симптомы миастении, нарушение нервно-мышечной передачи и реакция на АХЭП. При БАС - признаки денервации и реиннервации, большое количество потенциальов фасцикуляций.

Слайд 23: Дифференциальная диагностика

3. Дыхательные расстройства и кризы – Синдром Гийена-Барре. При СГБ арефлексия, нарушение состава ликвора, нет признаков на ЭМГ и реакции на АХЭП. 4. Слабость мышц туловища и конечностей - миопатии. Нет поражения экстраокулярной и бульбарной мускулатруры, нет дыхательных расстройств, часто атрофии и снижение или отсутствие сухожильных рефлексов

Слайд 24: Дифференциальная диагностика

5. Синдром Ламберта-Итона. Феномен «врабатывания»-нарастание силы после некоторого утомления. Реакция на ХЭП- сомнительная или слабоположительная. Выраженность симптомов не зависит от времени суток. Нет влияния АХЭП. 6. Ботулизм. Отсутствие эффекта от АХЭП, характерны экстраокулярные бульбарные дыхательные нарушения. Гипо или арефлексия. На ЭМГ инкремент. Анамнез.

Слайд 25: Лечение

Этапность Сочетание компенсирующей, патогенетической и неспецефической терапии Учет фазы течения заболевания

Слайд 26: Первый этап

АХЭП. Калимин в максимальной суточной дозе 240-360 мг. (30 мг на прием) Препараты калия Калийсберегающие диуретики. Спиронолактон перорально в дозе 25-50 мг 3-4 раза в день

Слайд 27: Второй этап

Недостаточная эфыективность препаратов первого этапа. Перед подготовкой к операции (тимэктомии) – для создания запаса прочности. Эффективность до 80%. Преднизолон по схеме через день. Доза 1мг/кг/сут, но не менее 50 мг.

Слайд 28: Третий этап

При недостаточной эффективности или при выраженных побочных эффетах применяют цитостатические препараты Циклоспорин 3 мг/кг. Эффект появляется черз 1-2 мес, максимум через 3-4 мес.

Слайд 29

Оперативное лечение: Тимэктомия. Оценка результатов операции по схеме G. Keynes А – отличный эффект - полное восстановление двигательных функций, работоспособность без медикаментозной поддержки В – хороший эффект - значительное улучшение состояния, практически полное восстановление двигательной функции и работоспособности при уменьшении суточной дозы калимина по сравнению с дооперационной в 2 раза и более и отсутствии необходимости в иммуносупрессивной терапии. С -удовлетворительный эффект — незначительное улучшение двигательной функции при постоянном приеме калимина и иногда преднизолона, отсутствие прогрессирования заболевания. D – отсутствие эффекта. Е – летальность.

Слайд 30: Миастенический криз

МК — угрожающее жизни быстро развивающееся и нарастающее нарушение жизненно важных функций глотания и особенно дыхания, приводящее к дыхательной недостаточности, в ряде случаев заканчивающееся смертью пациента с миастенией. Под МК подразумевается состояние больного с миастенией, требующее интубации пациента вследствие дыхательных нарушений. При МК жизненная емкость легких падает до 1л и меньше.

Слайд 31

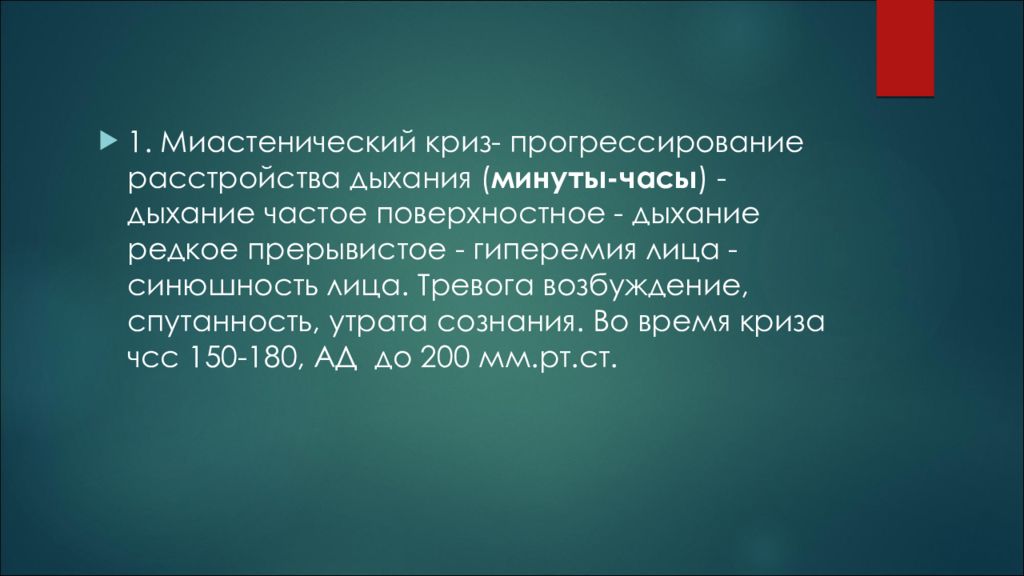

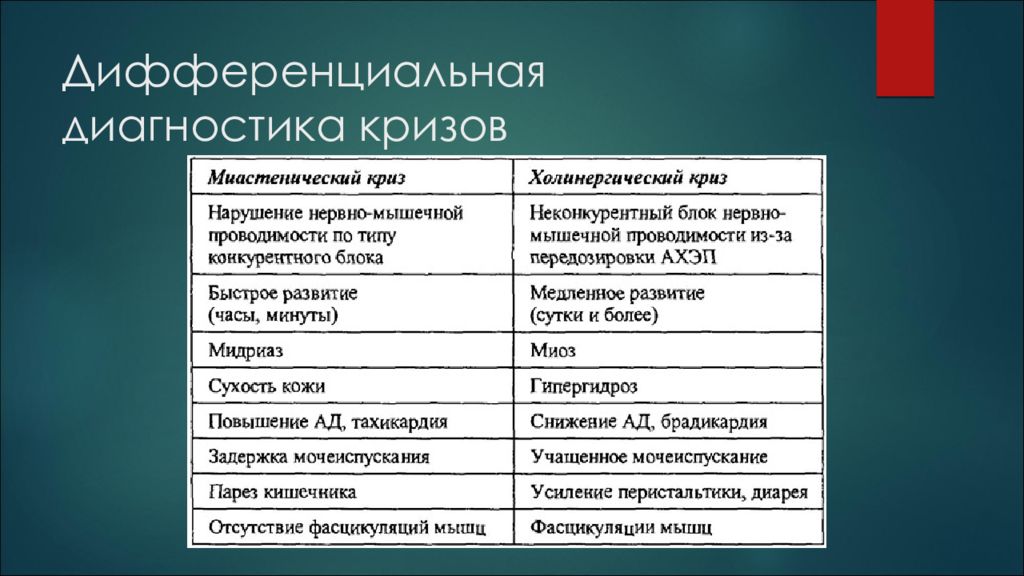

1. Миастенический криз- прогрессирование расстройства дыхания ( минуты-часы ) - дыхание частое поверхностное - дыхание редкое прерывистое - гиперемия лица - синюшность лица. Тревога возбуждение, спутанность, утрата сознания. Во время криза чсс 150-180, АД до 200 мм.рт.ст.

Слайд 32

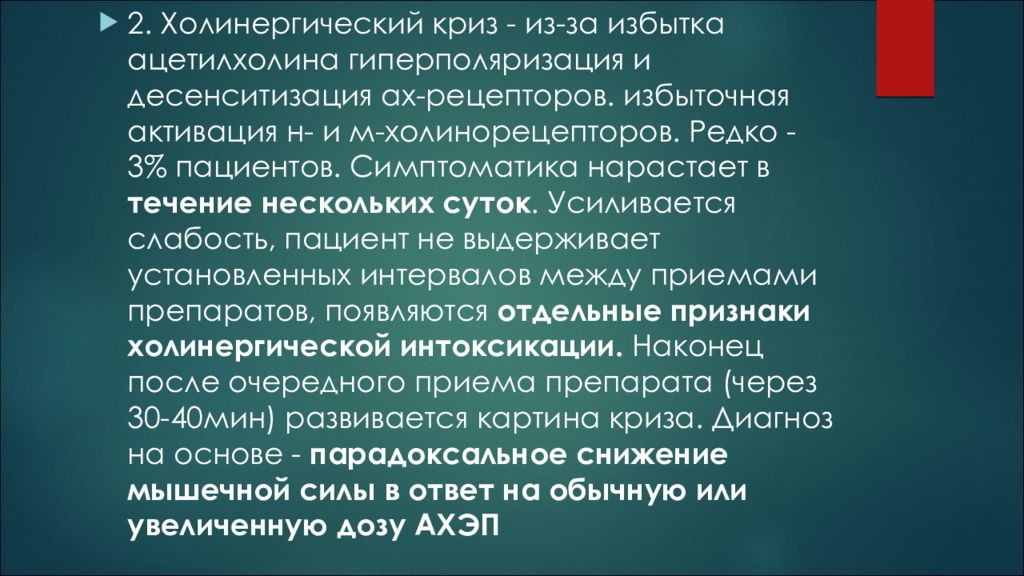

2. Холинергический криз - из-за избытка ацетилхолина гиперполяризация и десенситизация ах-рецепторов. избыточная активация н- и м-холинорецепторов. Редко - 3% пациентов. Симптоматика нарастает в течение нескольких суток. Усиливается слабость, пациент не выдерживает установленных интервалов между приемами препаратов, появляются отдельные признаки холинергической интоксикации. Наконец после очередного приема препарата (через 30-40мин) развивается картина криза. Диагноз на основе - парадоксальное снижение мышечной силы в ответ на обычную или увеличенную дозу АХЭП

Слайд 33

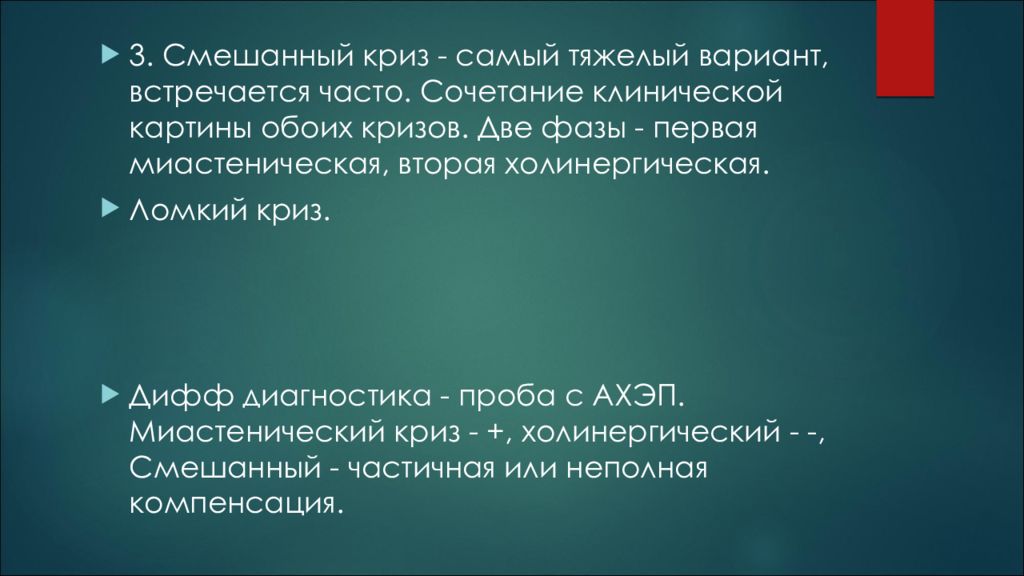

3. Смешанный криз - самый тяжелый вариант, встречается часто. Сочетание клинической картины обоих кризов. Две фазы - первая миастеническая, вторая холинергическая. Ломкий криз. Дифф диагностика - проба с АХЭП. Миастенический криз - +, холинергический - -, Смешанный - частичная или неполная компенсация.

Слайд 35: Неотложная помощь при МК

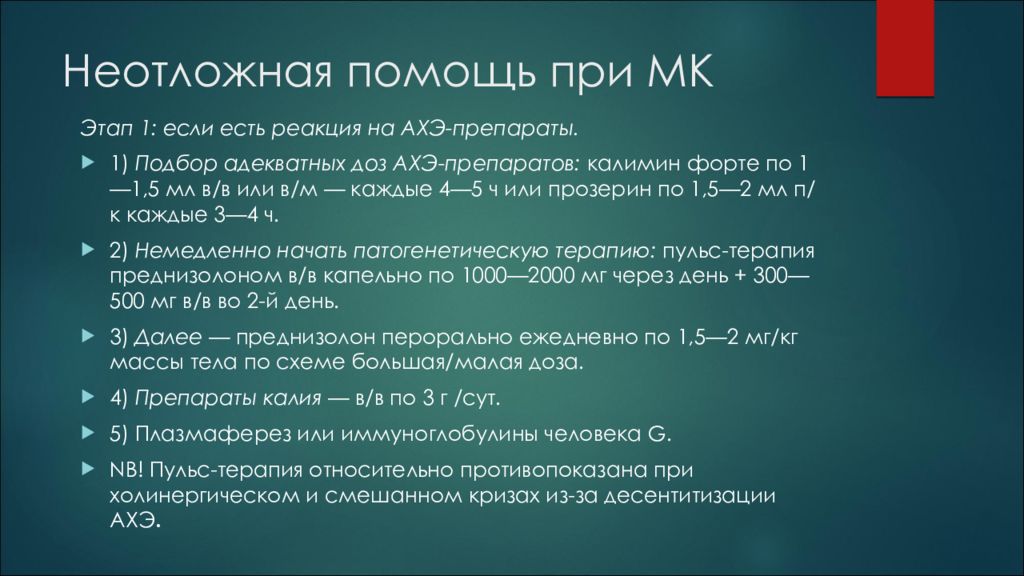

Этап 1: если есть реакция на АХЭ-препараты. 1) Подбор адекватных доз АХЭ-препаратов: калимин форте по 1—1,5 мл в/в или в/м — каждые 4—5 ч или прозерин по 1,5—2 мл п/к каждые 3—4 ч. 2) Немедленно начать патогенетическую терапию: пульс-терапия преднизолоном в/в капельно по 1000—2000 мг через день + 300—500 мг в/в во 2-й день. 3) Далее — преднизолон перорально ежедневно по 1,5—2 мг/кг массы тела по схеме большая/малая доза. 4) Препараты калия — в/в по 3 г / сут. 5) Плазмаферез или иммуноглобулины человека G. NB! Пульс-терапия относительно противопоказана при холинергическом и смешанном кризах из-за десентитизации АХЭ.

Слайд 36

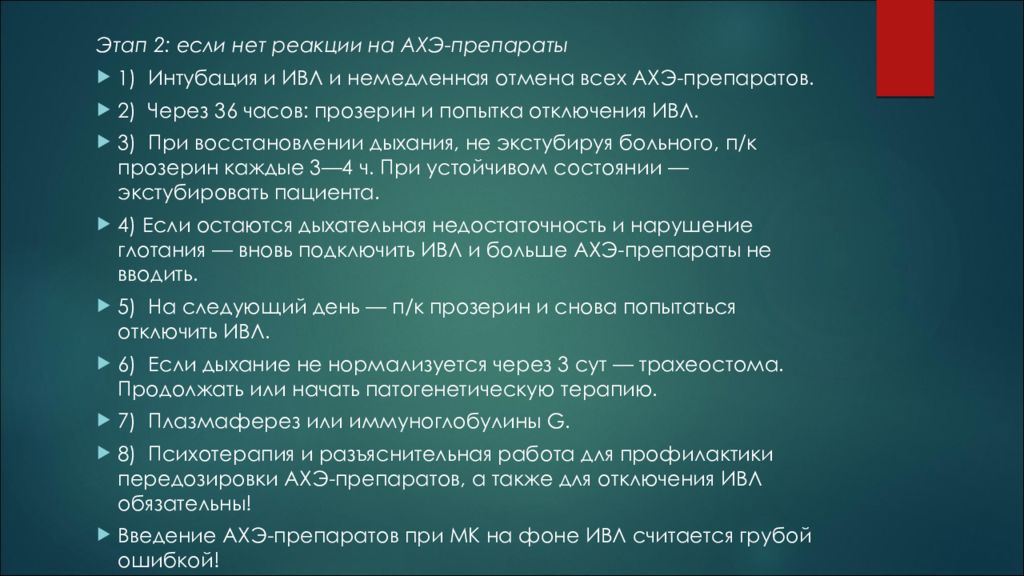

Этап 2: если нет реакции на АХЭ-препараты 1) Интубация и ИВЛ и немедленная отмена всех АХЭ-препаратов. 2) Через 36 часов: прозерин и попытка отключения ИВЛ. 3) При восстановлении дыхания, не экстубируя больного, п/к прозерин каждые 3—4 ч. При устойчивом состоянии — экстубировать пациента. 4) Если остаются дыхательная недостаточность и нарушение глотания — вновь подключить ИВЛ и больше АХЭ-препараты не вводить. 5) На следующий день — п/к прозерин и снова попытаться отключить ИВЛ. 6) Если дыхание не нормализуется через 3 сут — трахеостома. Продолжать или начать патогенетическую терапию. 7) Плазмаферез или иммуноглобулины G. 8) Психотерапия и разъяснительная работа для профилактики передозировки АХЭ-препаратов, а также для отключения ИВЛ обязательны! Введение АХЭ-препаратов при МК на фоне ИВЛ считается грубой ошибкой!

Слайд 37: Больным миастенией нельзя :

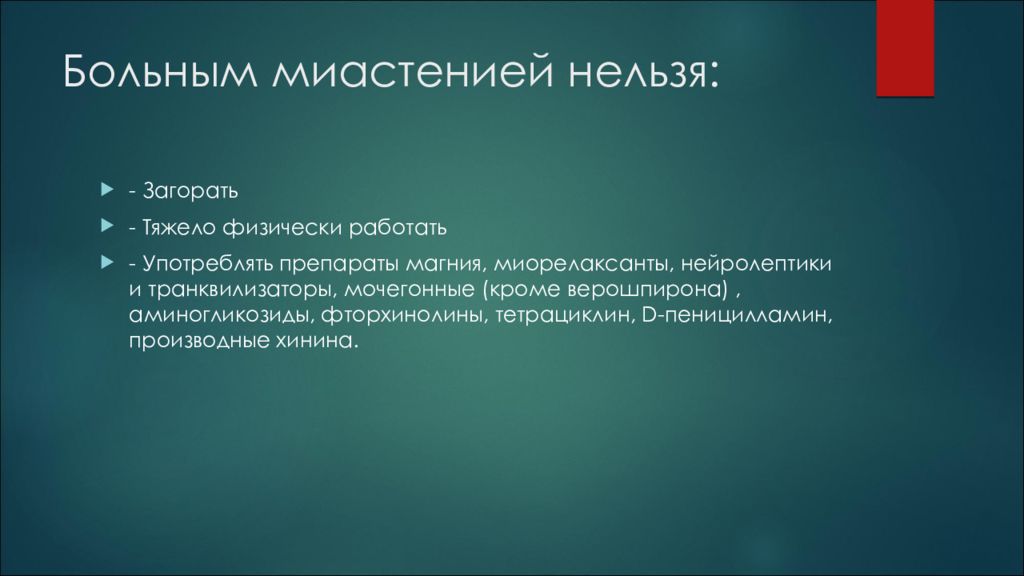

- Загорать - Тяжело физически работать - Употреблять препараты магния, миорелаксанты, нейролептики и транквилизаторы, мочегонные (кроме верошпирона), аминогликозиды, фторхинолины, тетрациклин, D- пеницилламин, производные хинина.