Первый слайд презентации: Нарушения водного обмена. отеки

Вода является самым распространенным веществом в живой природе. Общее содержание ее в организме человека составляет от 50 до 80 % от массы тела. Вода организма находится в разных состояниях и структурных пространствах. Внутриклеточная вода составляет в среднем 31 % от массы тела, т. е. примерно 24 л, и находится в двух основных состояниях: связанном с цитоплазмой и свободном.

Слайд 2: Нарушения водного обмена. отеки

Внеклеточная (или экстрацеллюлярная) жидкость составляет в среднем 22 % от общей массы тела, т. е. примерно 15 л, и входит в состав: • плазмы крови, в которой вода составляет в среднем около 4 % массы тела, или 2—2,5 л; • межклеточной (или интерстициальной) жидкости, которая составляет в среднем 18 % от массы тела, т. е. примерно 12 л; • "трансцеллюлярной" жидкости, вырабатываемой клетками.

Слайд 3: трансцеллюлярная жидкость

— цереброспинальную (спинномозговую) жидкость; — синовиальную жидкость, содержащуюся в полостях суставов; — желудочный и кишечный сок; — жидкость полостей капсул клубочков и канальцев почек (первичная моча); — жидкость серозных полостей (плевральной, перикарда, брюшной и др.); — влагу камер глаза.

Слайд 4: Водный баланс

Уравновешивание трех процессов: • поступления воды в организм с пищей и питьем; • образование в процессе обмена веществ так называемой эндогенной воды; • выделения воды из организма. Нарушения водного баланса: Все разновидности нарушений водного обмена называются дисгидриями (dys — нарушение и греч. hydor — вода, жидкость). В зависимости от изменения общего количества воды в организме дисгидрии разделяют на две группы: гипо- и гипергидратация.

Слайд 5: ГИПОГИДРАТАЦИЯ

Гипогидратация (обезвоживание) — уменьшение количества жидкости в организме. Гипогидратация характеризуется преобладанием потерь воды над ее поступлением в организм и обозначается как отрицательный водный баланс. Причины: • недостаточное поступление воды в организм (при водном голодании, инфекционных и психических болезнях, нарушении проходимости пищевода в результате его ожога или роста опухоли); • повышенная потеря воды организмом (при полиурии, неукротимой рвоте, хронических поносах, массивной кровопотере, продолжительном и значительном потоотделении и др.); • эксикоз (высыхание) — крайняя степень гипогидратации.

Слайд 6: Транссудат

Транссудат (от лат. trans - через, и лат. sudor — пот) — отёчная жидкость, скапливающаяся в полостях тела вследствие нарушения крово- и лимфообращения. Образование транссудата происходит без воспалительных изменений тканей, что отличает его от экссудата. • асцит — накопление транссудата в брюшной полости; • гидроторакс — накопление транссудата в грудной полости; • гидроперикард — избыток жидкости в перикарде: • гидроцеле — накопление транссудата между листками серозной оболочки яичка; • гидроцефалия — избыток жидкости в желудочках мозга; Анасарка — отек подкожной клетчатки.

Слайд 7: Биологическое значение экссудата

экссудат уменьшает концентрацию токсинов и тем самым ослабляет их действие на ткань; в экссудате содержатся ферменты, разрушающие токсические вещества и лизирующие некротизированные ткани; экссудатом в ткань выделяются иммуноглобулины, оказывающие антитоксическое, антимикробное и общее защитное действие в связи с наличием неспецифических факторов защиты (лизоцим, комплемент, интерферон, бета-лизины и др.). с экссудатом в ткань выделяется большое количество фибриногена, переходящего в фибрин и препятствующего распространению болезнетворного фактора (главным образом по межклеточным пространствам).

Слайд 8: Причины отеков

Гидродинамический фактор характеризуется увеличением эффективного гидростатического давления, например при повышении венозного давления общего, что наблюдается при недостаточности сердца в связи со снижением его сократительной и насосной функций, или местного, который является результатом обтурации венозных сосудов тромбом или эмболом либо сдавления вен опухолью, рубцом, отечной тканью, или при увеличении объема циркулирующей крови.

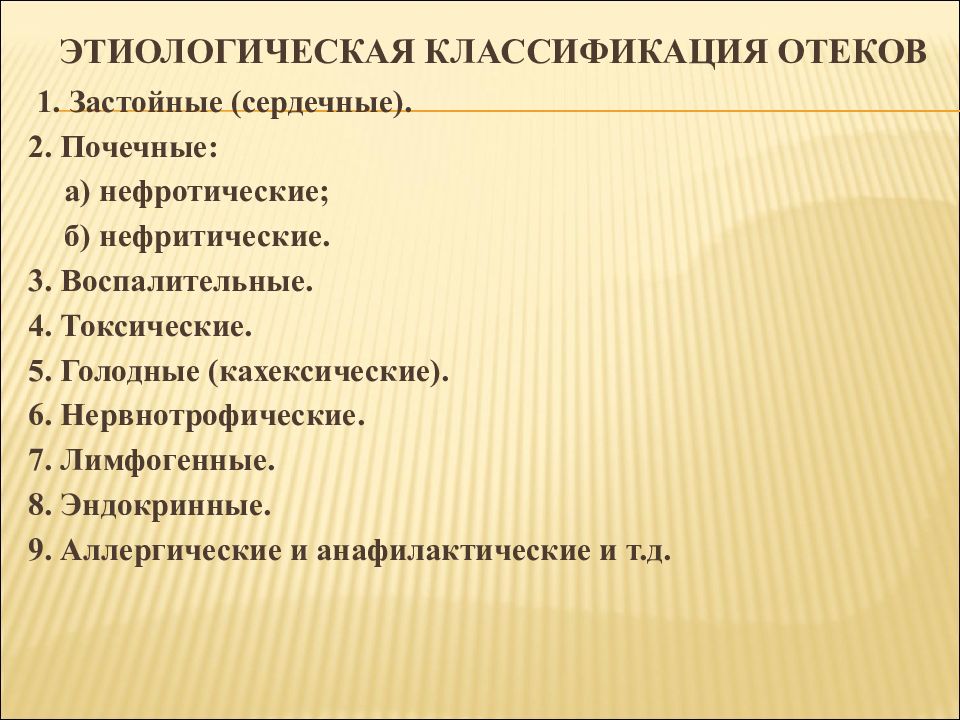

Слайд 9: ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕКОВ

1. Застойные (сердечные). 2. Почечные: а) нефротические; б) нефритические. 3. Воспалительные. 4. Токсические. 5. Голодные (кахексические). 6. Нервнотрофические. 7. Лимфогенные. 8. Эндокринные. 9. Аллергические и анафилактические и т.д.

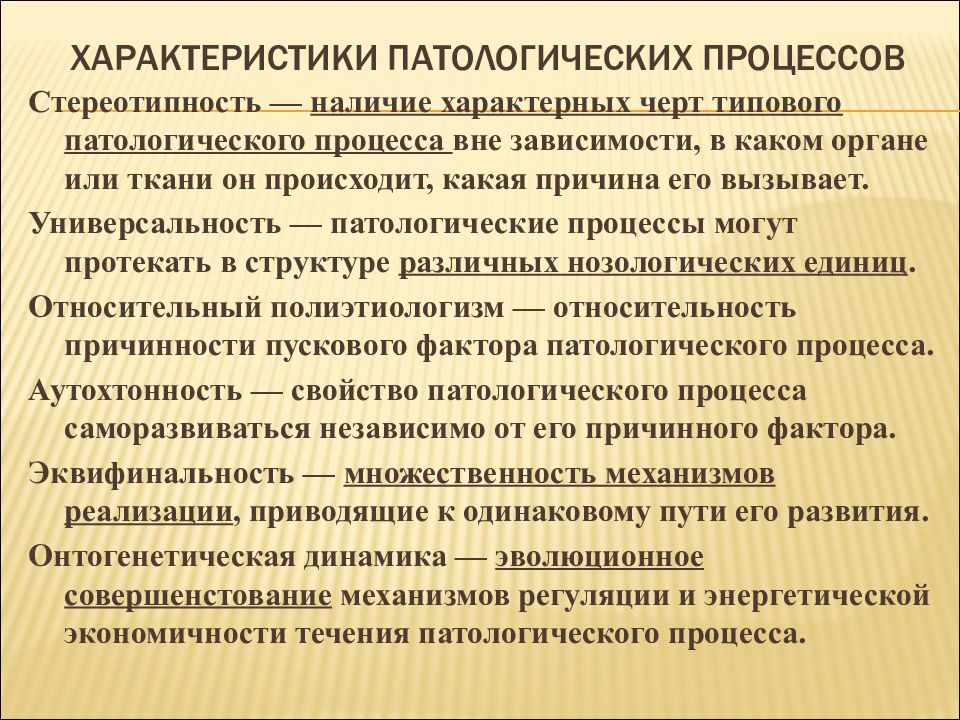

Слайд 10: характеристики патологических процессов

Стереотипность — наличие характерных черт типового патологического процесса вне зависимости, в каком органе или ткани он происходит, какая причина его вызывает. Универсальность — патологические процессы могут протекать в структуре различных нозологических единиц. Относительный полиэтиологизм — относительность причинности пускового фактора патологического процесса. Аутохтонность — свойство патологического процесса саморазвиваться независимо от его причинного фактора. Эквифинальность — множественность механизмов реализации, приводящие к одинаковому пути его развития. Онтогенетическая динамика — эволюционное совершенстование механизмов регуляции и энергетической экономичности течения патологического процесса.

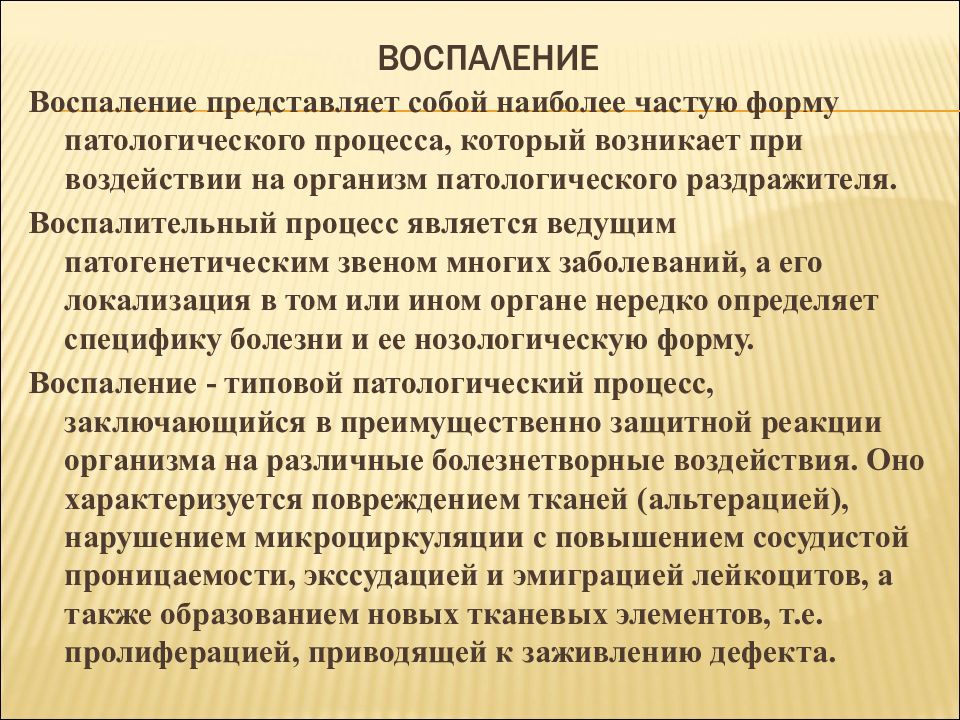

Слайд 11: воспаление

Воспаление представляет собой наиболее частую форму патологического процесса, который возникает при воздействии на организм патологического раздражителя. Воспалительный процесс является ведущим патогенетическим звеном многих заболеваний, а его локализация в том или ином органе нередко определяет специфику болезни и ее нозологическую форму. Воспаление - типовой патологический процесс, заключающийся в преимущественно защитной реакции организма на различные болезнетворные воздействия. Оно характеризуется повреждением тканей (альтерацией), нарушением микроциркуляции с повышением сосудистой проницаемости, экссудацией и эмиграцией лейкоцитов, а также образованием новых тканевых элементов, т.е. пролиферацией, приводящей к заживлению дефекта.

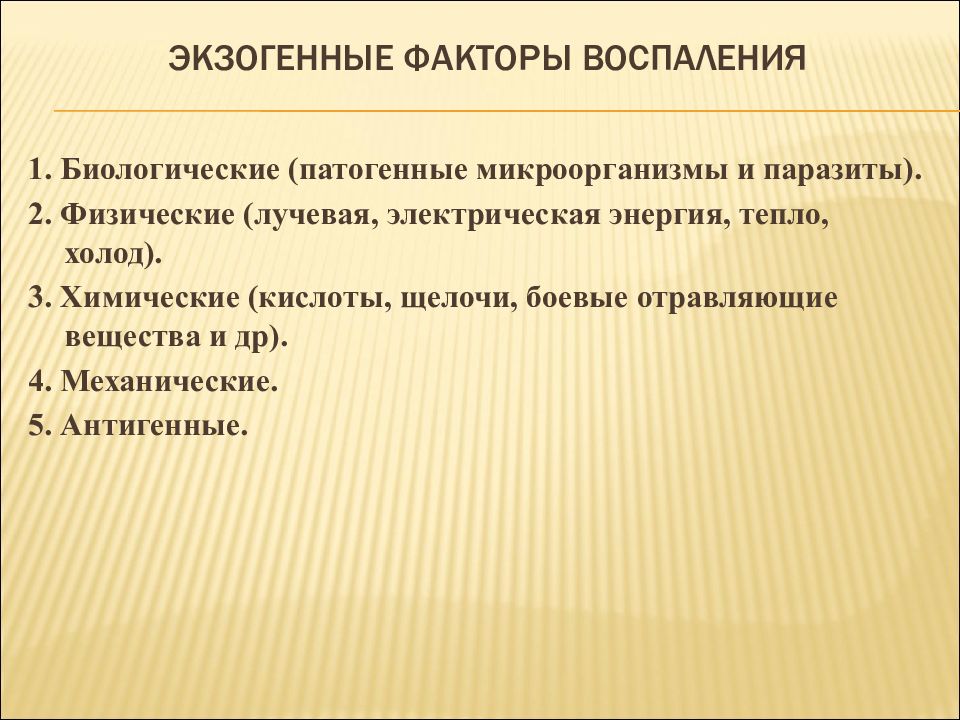

Слайд 12: Экзогенные факторы воспаления

1. Биологические (патогенные микроорганизмы и паразиты). 2. Физические (лучевая, электрическая энергия, тепло, холод). 3. Химические (кислоты, щелочи, боевые отравляющие вещества и др). 4. Механические. 5. Антигенные.

Слайд 13: Эндогенные факторы воспаления

1. Продукты тканевого распада - очаг некроза ткани, гематома, иммунные комплексы 2. Тромбоз и эмболия 3. Продукты нарушенного метаболизма - токсические или биологически ативные вещества. 4. Отложение солей или выпадение биологических соединений в виде крсталлов. 5. Нервно-дистрофические процессы.

Слайд 14: ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

В состав воспаления входят: - Первичная альтерация - изменение в тканях под влиянием самого патогенного агента. Ее характер зависит: а) от силы и длительности повреждения клеточной территории, нервных окончаний, сосудов; б) от свойств ткани (резистентности, локализации и др.). - Вторичная альтерация - следствие воздействия на соединительную ткань. Вторичная альтерация есть реакция организма на уже вызванное вредным агентом повреждение. Дополнительное встречное повреждение направлено на скорейшее отграничение флогогена и пострадавшей от его воздействия ткани от всего организма.

Слайд 15: ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

- Альтерация выражается характерными расстройствами в очаге воспаления: 1) нарушениями всех видов обменных процессов (обмен веществ сначала усиливается, затем ослабевает.); 2) ацидозом; 3) гиперионией - увеличение количества ионов в ткани; 4) гиперосмией - увеличение осмотического давления в очаге воспаления (осмос (от греч. ὄσμος — давление) — процесс односторонней диффузии через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́льшей концентрации растворённого вещества);

Слайд 16: ПАТОГЕНЕЗ ВОСПАЛЕНИЯ

- Альтерация выражается характерными расстройствами в очаге воспаления: 5) гиперонкией (увеличение онкотического давления в очаге воспаления за счет повышения концентрации белка в очаге воспаления, выход белков (в основном альбуминов) из крови в очаг воспаления в связи с повышением проницаемости стенок микрососудов); 6) образованием биологически активных веществ ( медиаторы воспаления, которые инициируют и поддерживают все воспалительные явления).

Слайд 17: медиаторы ВОСПАЛЕНИЯ

По месту приобретения физиологически активного состояния медиаторы (посредники) воспаления делят на три группы: - клеточные (локальные, образующиеся в месте повреждения); - плазменные; - лейкоцитарные (промежуточные).

Слайд 18: медиаторы ВОСПАЛЕНИЯ

К клеточным медиаторам воспаления относят следующие: - биогенные амины (гистамин, серотонин - тучные клетки); - нейромедиаторы (норадреналин, ацетилхолин); - простагландины (А, В, С, Д, Е, F, I); - тромбоксаны; - лейкотриены (А, В, С, Д, Е); - продукты окисления липидов мембран клеток; - нуклеотиды (АТФ, ц АМФ, ц ГМФ и др.); - нуклеозиды (аденозин и др.);

Слайд 19: медиаторы ВОСПАЛЕНИЯ

К плазменным медиаторам воспаления относят следующие: - кинины (брадикинин); - компоненты системы комплемента; - факторы системы гемостаза (участвующие в изменении активности свёртывающей, противосвёртывающей и фибринолитической систем крови).

Слайд 20: медиаторы ВОСПАЛЕНИЯ

К промежуточным медиаторам воспаления относят цитокины: - интерлейкины; - интерфероны; - факторы, стимулирующие деление клеток; - факторы, стимулирующие рост клеток и тканей; - факторы некроза опухолей и др.;

Слайд 21: Флогогены

Патогенные раздражители, которые могут вызвать воспалительную реакцию, называются флогогенами. Флогогены: внешние (экзогенные): - инфекционные: микроорганизмы, паразиты, простейшие, грибы; - не инфекционные: физические (травма, электричество, радиация) химические: кислоты, щелочи биологические: чужеродные белки, яды и др. психогенные.

Слайд 22: Эндогенные флогогены

продукты тканевого распада злокачественные опухоли тромбы инфаркты кровоизлияния отложения солей сапрофитная микрофлора

Слайд 23: Признаки воспаления

а) внутренние и внешние; б) местные и общие Внутренние признаки: альтерация, нарушения микроциркуляции, экссудация, эмиграция форменных элементов и пролиферация. Внешние (местные) признаки воспаления: rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa

Слайд 24: Rubor (покраснение)

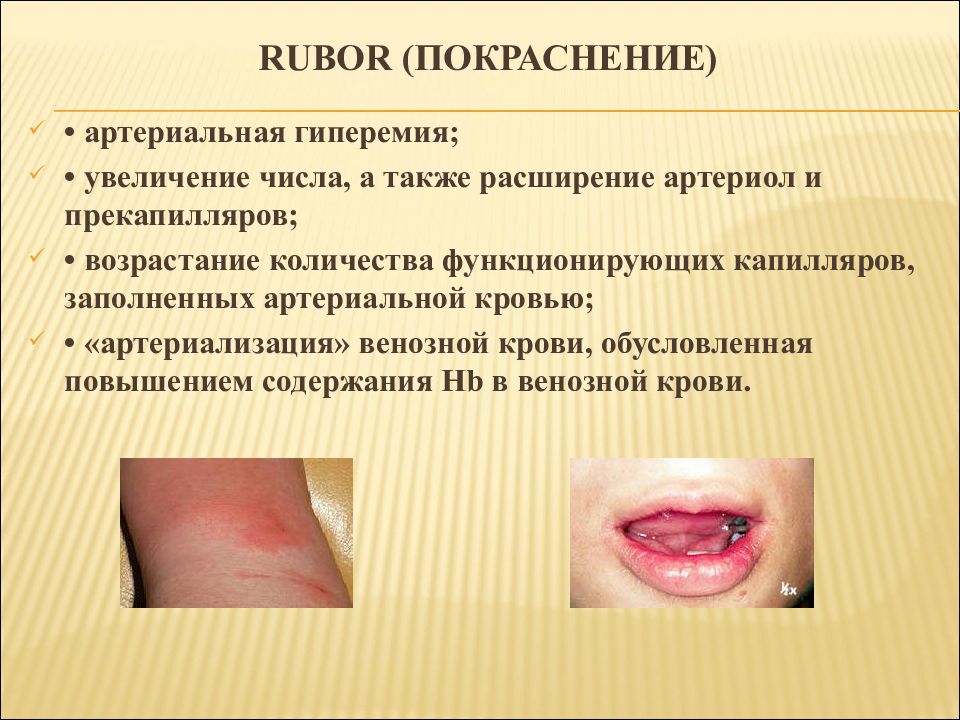

• артериальная гиперемия; • увеличение числа, а также расширение артериол и прекапилляров; • возрастание количества функционирующих капилляров, заполненных артериальной кровью; • «артериализация» венозной крови, обусловленная повышением содержания Нb в венозной крови.

Слайд 25: Tumor

Причины припухлости (лат. tumor): • увеличение кровенаполнения ткани в результате развития артериальной и венозной гиперемии; • увеличение лимфообразования (в связи с артериальной гиперемией) ; • развитие отёка ткани; • пролиферация (разрастание ткани путем размножения клеток в очаге воспаления).

Слайд 26: Dolor

Причины боли (лат. dolor): • воздействие на рецепторы медиаторов воспаления (гистамина, серотонина, кининов, некоторых Пг) ; • высокая концентрация Н+, метаболитов (лактата, пирувата и др.) ; • деформация ткани при скоплении в ней воспалительного экссудата.

Слайд 27: Calor

Причины повышения температуры (лат. calor) в зоне воспаления: • развитие артериальной гиперемии, сопровождающейся увеличением притока более тёплой крови; • повышение интенсивности обмена веществ, что сочетается с увеличением высвобождения тепловой энергии; • накопление в очаге воспаления избытка химически активных агентов.

Слайд 28: Functio laesa

Причины нарушения функции (лат. functio laesa) органа или ткани: • повреждающее действие флогогена; • развитие в ответ на это альтеративных процессов, сосудистых реакций и экссудации; нередко расстройство функции ограничивается лишь тем органом или тканью, где развивается воспаление, но может нарушаться и жизнедеятельность организма в целом, особенно если воспалительный процесс затрагивает такие органы, как мозг, сердце, печень, железы внутренней секреции, почки.

Слайд 29: Общие признаки воспаления

Лихорадка Реакции соединительной ткани Реакция кроветворной ткани Лейкоцитоз Увеличение СОЭ Ускорение обмена веществ Интоксикация Изменение реактивности организма

Слайд 30: Общие признаки воспаления

II. Сосудистая реакция - следующий компонент воспалительного процесса, который проявляется в виде последовательно развивающихся нарушений: спазм сосудов, артериальная гиперемия, венозная гиперемия, тромбоз, престаз и даже стаз. При нарушении кровообращения в зоне индукции воспаления резко увеличивается проницаемость сосудов и экссудация жидкой части крови в ткань с развитием воспалительного отека и эмиграцией лейкоцитов, выполняющих при воспалении основную функцию - санацию очага воспаления через фагоцитоз возбудителей и участии в формировании других неспецифических механизмов защиты, а также иммунитета, необходимых для создания воспалительных барьеров.

Слайд 31: Общие признаки воспаления

III. Пролиферация (разрастание ткани путём размножения клеток ) и регенерация поврежденных тканей зоны воспаления. Пролиферация является важнейшей составной частью регенерации, протекающей со своими особенностями, зависящими от вида тканей, объема повреждения, реактивности организма, генетических и других иммунобиологических механизмов организма. Одно из непременных условий запуска процесса заживления дефекта при воспалении – смена нейтрофилов пулом мононуклеарных клеток. Именно мононуклеарные клетки (макрофаги и лимфоциты): а) обеспечивают рассасывание экссудата; б) запускают синтез соединительной ткани.

Слайд 32: БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЯ

Воспаление - приспособительно-защитная реакция, сохраняющая свои свойства в целостном организме. Блокирование кровеносных и лимфатических путей ограничивает всасывание токсинов и продуктов распада тканей из очага воспаления. Возникновение демаркации омертвевшего очага приводит либо к его изоляции с помощью грануляционной ткани, либо к отторжению от живой части органа. Защитное значение имеют также некоторые биохимические сдвиги как в самом воспалительном очаге, так и в целостном организме.

Слайд 33: гипоксия

Гипоксия - состояние, наблюдающееся в организме при неадекватном снабжении тканей и органов кислородом или при нарушении утилизации в них кислорода в процессе биологического окисления (А.М. Чарный, 1961). Гипоксия (кислородная недостаточность) - несоответствие между метаболическим запросом и его энергетическим обеспечением, которое сопровождается временным выходом каких-либо показателей кислородного гомеостаза из пределов колебаний, очерченных границами физиологической зоны. Гипоксемия - недостаточное насыщение крови кислородом.

Слайд 34: КЛАССИФИКАЦИЯ ГИПОКСИЙ

1. Гипоксия вследствие снижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе (экзогенный тип гипоксии или гипоксическая гипоксия). 2. Гипоксия при патологических процессах, нарушающих снабжение тканей кислородом при нормальном содержании его в окружающей среде или утилизации кислорода из крови при нормальном ее насыщении О2: а) дыхательная (респираторная); б) сердечно-сосудистая (циркуляторная); в) кровяная (гемическая); г) тканевая (гистотоксическая); д) смешанная.

Слайд 35: ГИПОКСИЧЕСКАЯ ГИПОКСИЯ

1. Гипобарическая форма – возникает при снижении общего барометрического давления (подъем на высоту). 2. Нормобарическая форма - возникает при избирательном снижении содержания кислорода при нормальном общем давлении (нахождение в замкнутых или плохо проветриваемых пространствах).

Слайд 36: ДЫХАТЕЛЬНЫЙ (РЕСПИРАТОРНЫЙ) ТИП ГИПОКСИИ

Возникает при недостаточном транспорте кислорода из нормального атмосферного воздуха в плазму протекающей через легкие крови вследствие нарушения системы внешнего дыхания. 1. Альвеолярная гиповентиляция. 2. Нарушение общей легочной перфузии. 3. Локальные нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. 4. Избыточное шунтирование венозной крови в легких. 5. Затруднение диффузии кислорода через альвеолярно-капиллярную мембрану.

Слайд 37: ЦИРКУЛЯТОРНЫЙ ТИП ГИПОКСИИ

Возникает в результате нарушений гемодинамики, приводящих к недостаточному для нормальной жизнедеятельности снабжению органов и тканей кислородом при нормальном насыщении им артериальной крови. Главным гемодинамическим показателем, характеризующим циркуляторную гипоксию, является уменьшение по сравнению с должными величинами скорости кровотока, т.е. количества крови, протекающей через суммарный просвет микрососудов в единицу времени.

Слайд 38: КРОВЯНОЙ (ГЕМИЧЕСКИЙ) ТИП ГИПОКСИИ

Возникает в результате неспособности крови при наличии нормального напряжения кислорода в легочных капиллярах связывать, переносить в ткани и отдавать нормальное количество кислорода. Это может быть при: 1) уменьшении количества гемоглобина; 2) качественных изменениях гемоглобина наследственного и приобретенного генеза; 3) нарушениях физико-химических условий, необходимых для нормального поглощения кислорода гемоглобином из плазмы крови легочных капилляров и отдачи кислорода в тканевых капиллярах.

Слайд 39: ТКАНЕВОЙ (ГИСТОТОКСИЧЕСКИЙ) ТИП ГИПОКСИИ

Утилизация кислорода тканями может затрудняться в следующих случаях: 1. Действие различных ингибиторов ферментов биологического окисления: а) цианиды б) тяжелые металлы в) дикарбоновые кислоты 2. Изменение физико-химических условий среды (рН, температура, концентрация некоторых электролитов) 3. Нарушение синтеза ферментов. 4. Дезорганизация мембранных структур клетки

Слайд 40: СМЕШАННЫЙ ТИП ГИПОКСИИ

1. Один и тот же фактор вызывает сочетание двух или более типов гипоксии. 2. Первично возникает один тип гипоксии, а затем по мере развития болезни присоединяются другие типы.

Слайд 41: ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ГИПОКСИИ

СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ А. Приспособительные реакции системы внешнего дыхания: 1) увеличение альвеолярной вентиляции за счет углубления и учащения дыхания и мобилизации резервных альвеол; 2) увеличение легочного кровотока и повышение перфузионного давления в капиллярах легких; 3) возрастание проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран для газов.

Слайд 42: ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ГИПОКСИИ

СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ Б. Приспособительные реакции в системе кровообращения: 1) развитие тахикардии, увеличение ударного и минутного объема сердца; 2) увеличение массы циркулирующей крови за счет выброса из кровяного депо; 3) увеличение системного артериального давления и скорости кровотока; 4) централизация кровообращения.

Слайд 43: ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ГИПОКСИИ

СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ В. Приспособительные реакции системы крови: 1) усиление диссоциации оксигемоглобина за счет ацидоза и увеличение содержания в эритроцитах 2,3-дифосфоглицерата; 2) повышение кислородной емкости крови за счет усиления вымывания эритроцитов из костного мозга; 3) активация эритропоэза за счет усиления образования эритропоэтинов в почках и, возможно, других органах.

Слайд 44: ЗАЩИТНО-ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ГИПОКСИИ

СРОЧНАЯ АДАПТАЦИЯ К ГИПОКСИИ Г. Тканевые приспособительные реакции: 1) ограничение функциональной активности органов и тканей, непосредственно не участвующих в обеспечении транспорта кислорода; 2) увеличение сопряжения окисления и фосфорилирования и активности ферментов дыхательной цепи; 3) усиление анаэробного синтеза АТФ за счет активации гликолиза.

Слайд 45: НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Микроциркуляторное русло рассматривают как подсистему в составе единой системы кровообращения. Микрогемоциркуляция является базисным элементом кровообращения, составляющим элементом органов и тканей. Расстройства кровотока в системе микроциркуляции - неизбежный компонент почти каждого патологического процесса. Расстройства микроциркуляции, имеющие общепатологическое значение, делятся на: 1) внутрисосудистые изменения; 2) нарушения, связанные с изменениями самих сосудов; 3) внесосудистые изменения.

Слайд 46: ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ НАРУШЕНИЯ

а) расстройства реологических свойств крови; б) нарушения коагуляции крови и тромбоэмболизм; в) изменение скорости кровотока, т.е. нарушение перфузии крови через микроциркуляторное русло.

Слайд 47: НАРУШЕНИЯ САМИХ СОСУДОВ

а) повреждение и изменение формы и местонахождения эндотелиальных клеток в стенках микрососудов; б) изменение проницаемости капиллярной и венулярной стенок; в) прилипание (адгезия) лейкоцитов, тромбоцитов и чужеродных частиц к эндотелию; г) диапедез форменных элементов крови через стенку капилляров и венул; д) микрокровоизлияния.

Слайд 48: ВНЕСОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

а) повреждения окружающей микрососуды соединительной ткани и паренхиматозных клеток органов; б) реакция тучных клеток на патологические стимулы; в) нарушения (затруднения) лимфообразования; г) вовлечение микрососудистого ложа в нейродистрофический тканевый процесс.

Слайд 49: АРТЕРИАЛЬНАЯ И ВЕНОЗНАЯ ГИПЕРЕМИЯ

Гиперемия - увеличение кровенаполнения участка ткани. Артериальная гиперемия - типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие возрастания притока артериальной крови при большем или меньшем повышении венозного и лимфатического оттока. Основное звено патогенеза артериальной гиперемии - расширение артериол. Венозная гиперемия - типовой патологический процесс, характеризующийся увеличением кровенаполнения участка ткани вследствие снижения оттока крови по венозной системе.

Слайд 50: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРЕМИИ

1. Физиологическая, при которой увеличение притока крови соответствует возросшим потребностям ткани (парциальное давление кислорода венозной крови не поднимается). 2. Патологическая, при которой увеличение притока крови превышает потребности ткани. А. Нейрогенная, связанная с нарушением регуляции сосудистого тонуса артериол Б. Метаболическая, которая развивается при воздействии на сосудистую стенку гуморальных факторов экзогенного и эндогенного происхождения.

Слайд 51: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВЕНОЗНОЙ ГИПЕРЕМИИ

1. Обтурационная - закупорка вен тромбом, эмболом и т.д. 2. Компрессионная - сдавление вен опухолью, отечной жидкостью, рубцом и т.д. 3. Застойная - нарушение движения крови по венам вследствие сердечной недостаточности, недостаточности клапанного аппарата вен, снижения мышечного тонуса и т.д.

Слайд 52: Стаз

Стаз - местная остановка кровотока, чаще всего в капиллярах. Механизм: А) агрегация эритроцитов - обратимые скучивания эритроцитов. Отличается от агглютинации тем, что обратимые скучивания эритроцитов могут расходиться без повреждения эритроцитов Б) в токе форменных элементов возникают фрагменты изменения в виде наличия светлого участка плазмы поперек капилляра и между ними - заполненные эритроцитами В)"сладж-феномен" - когда стирается граница между эритроцитами и плазмой. Образуется сплошная красная масса. Процесс обычно необратим. Г) Маятникообразное и толчкообразное движение крови

Слайд 53: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СТАЗА

1. Ишемический - связан с прекращением притока артериальной крови ( лимфоток также уменьшается). 2. Венозный - при выравнивании гидростатического давления в артериолах и венулах ( лимфоток возрастает). 3. Истинный - при нарушении свойств стенки капилляра и (или) нарушении реологических свойств крови или лимфы.

Слайд 54: ишемия

Ишемия - типовой патологический процесс, характеризующийся снижением притока артериальной крови к участку ткани или органу. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ИШЕМИИ: 1. Обтурационная - закупорка артериального сосуда. 2. Компрессионная - сдавление артериального сосуда извне. 3. Ангиоспастическая - спазм артериального сосуда. Последствия ишемии зависят от степени развития коллатералей и времени ишемии.

Слайд 55: ТРОМБОЗ И ЭМБОЛИЯ

Тромбоз - патологическое проявление гемостаза, прижизненное образование в просвете сосуда конгломерата из составных частей крови и лимфы, называемого тромбом. Включает в себя образование первичного тромба, затем сгустка фибрина и далее оформленного тромба. Внутрисосудистый тромб возникает при: 1) нарушении деятельности систем свертывания крови; 2) повреждении сосудистой стенки; 3) нарушении реологических параметров крови. Предрасполагающие к тромбозу факторы: возраст, пол, климат, гиподинамия, травма, оперативное вмешательство.

Слайд 56: ТРОМБОЗ И ЭМБОЛИЯ

Эмболия - патологический процесс, который характеризуется циркуляцией в сосудах малого и большого круга кровообращения инородных тел, не смешивающихся с кровью. Венозная тромбоэмболия - источником чаще являются бедренная вена и вены малого таза, реже - вены голени. 25-50% всех венозных тромбозов ведут к эмболии, из них 5-10% заканчиваются смертью. Артериальная тромбоэмболия – тромбы левого сердца, аорты и (редко) легочных вен.

Слайд 57: ТРОМБОЗ И ЭМБОЛИЯ

Воздушная эмболия возникает из-за попадания воздуха в венозную систему при ранении вен, расположенных близко к сердцу (например, яремной вены); из-за введения воздуха в полость матки при криминальном аборте; при внутривенных инъекциях, если из шприца предварительно не удален воздух. С воздушной эмболией сходна газовая эмболия; её вызывает выделение в кровь пузырьков растворенного в ней газа при быстром перепаде давлений (кесонная болезнь у водолазов).

Слайд 58: ТРОМБОЗ И ЭМБОЛИЯ

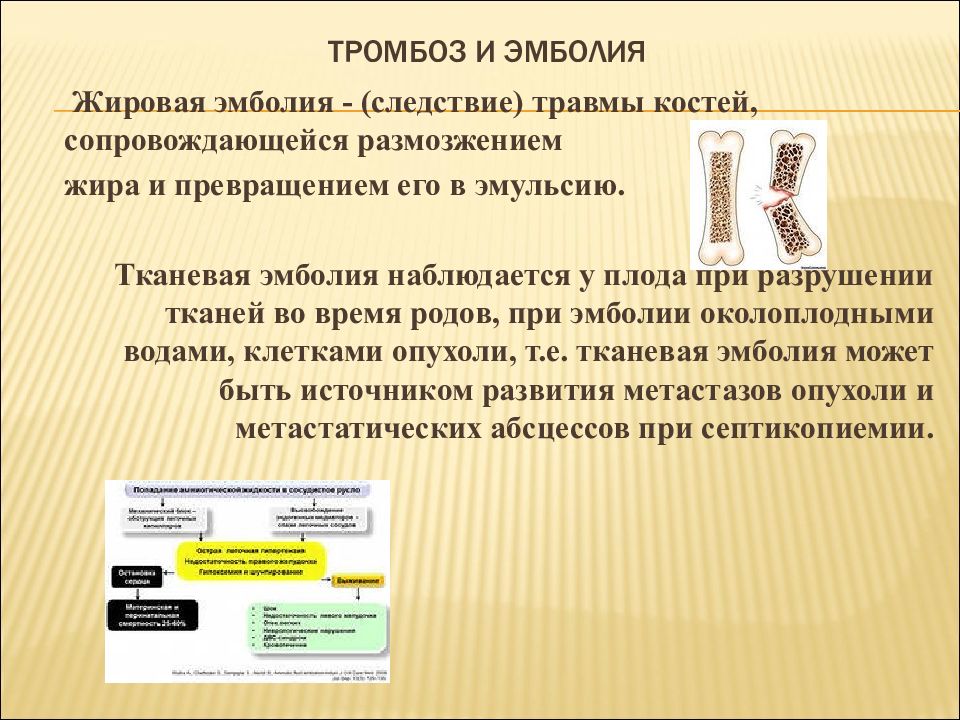

Жировая эмболия - (следствие) травмы костей, сопровождающейся размозжением жира и превращением его в эмульсию. Тканевая эмболия наблюдается у плода при разрушении тканей во время родов, при эмболии околоплодными водами, клетками опухоли, т.е. тканевая эмболия может быть источником развития метастазов опухоли и метастатических абсцессов при септикопиемии.

Слайд 59: ТРОМБОЗ И ЭМБОЛИЯ

Эмболия инородными телами: при огнестрельных ранениях осколки снарядов, мин, пули могут закрывать просветы крупных вен и становятся причиной эмболий. Исходы тромбоза: 1) гноевидное асептическое расплавление под действием ферментов (протеиназ плазмы крови); 2) организация тромба; 3) гноевидное септическое расплавление тромба при попадании микробных агентов с возможной генерализацией процесса (сепсис). Осложнение тромбоза - превращение тромба в эмбол при его отрыве от сосудистой стенки (тромбоэмболия).

Слайд 60: ЛИХОРАДКА

Лихорадка - типовой патологический процесс, характеризующийся изменением терморегуляции и повышением температуры тела в ответ на действие пирогенных веществ независимо от температуры окружающей среды. Лихорадка возникает вследствие преобладания теплопроизводства над теплоотдачей. Лихорадка - эволюционно выработанная, приспособительная реакция аппарата терморегуляции человека на пирогены инфекционной природы; реакция, связанная с повреждением ткани, характеризующаяся временной перестройкой регуляции теплообмена для поддержания более высокого уровня температуры внутренней среды организма.

Слайд 61: Первичные пирогены

Причина лихорадки - пироген. Первичные пирогены стимулируют синтез лейкоцитами вторичных пирогенов. Пирогены инфекционного происхождения: компоненты клеточной стенки и экзотоксины бактерий, вирусов, грибов, простейших. Пирогены неинфекционного происхождения поступают извне при введении компонентов крови, вакцин, сывороток или при аллергической реакции, гемолизе, распаде опухоли.

Слайд 62: вторичные пирогены

Цитокины (белковые молекулы), образующиеся в лейкоцитах под влиянием первичных пирогенов. Цитокины активны в очень малых концентрациях. Все цитокины делятся на несколько групп. Группировка цитокинов по механизму действия позволяет разделить их на следующие группы: противоспалительные, обеспечивающие мобилизацию воспалительного ответа (интерлейкины 1,2,6,8, интерферон); противовоспалительные, ограничивающие развитие воспаления (интерлейкины 4,10,); регуляторы клеточного и гуморального иммунитета — (естественного или специфического), обладающие собственными функциями (противовирусными, цитотоксическими).

Слайд 63: Стадии лихорадки

1. Подъем температуры Сужение просвета артериол кожи и подкожной клетчатки (вазоконстрикция) уменьшают их кровенаполнение и существенно снижает теплоотдачу при активации термогенеза. Термогенез вызывает напряжение и сокращение скелетных мышц, что проявляется дрожью, ощущением холода - озноб, похолоданием и бледностью кожных покровов - "гусиная кожа".. Возможно постепенное повышение температуры при одновременном повышении теплопродукции и теплоотдачи. В этом случае периферические сосуды будут расширены, а кожные покровы теплые, розовые, влажные (за счет потоотделения). При медленном нарастании температуры озноба, как правило, не бывает. Больной с самого начала развития лихорадки будет ощущать жар.

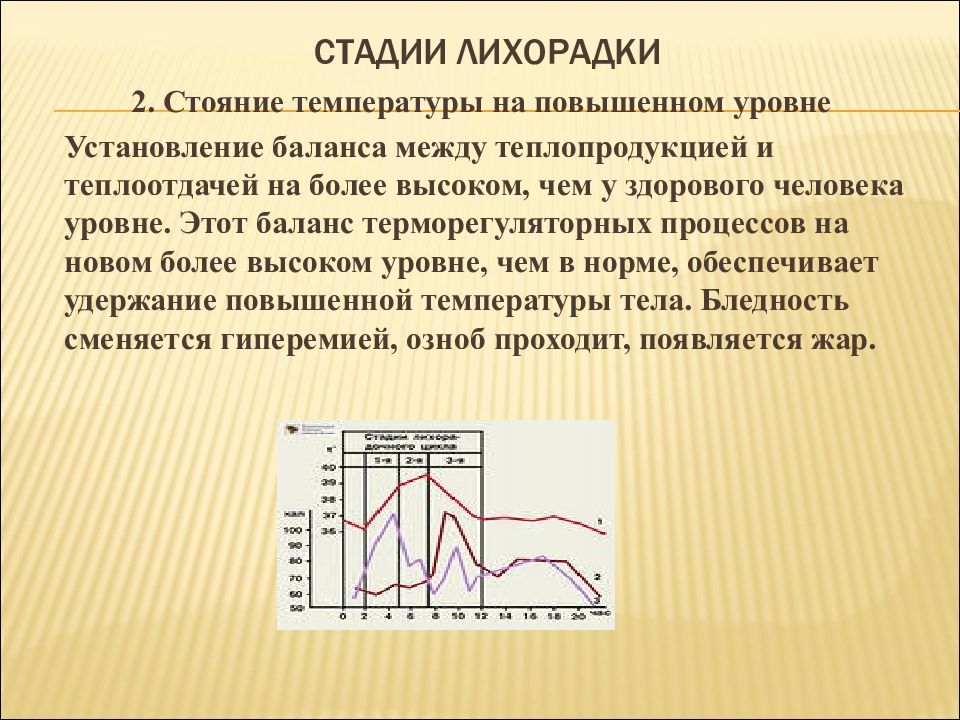

Слайд 64: Стадии лихорадки

2. Стояние температуры на повышенном уровне Установление баланса между теплопродукцией и теплоотдачей на более высоком, чем у здорового человека уровне. Этот баланс терморегуляторных процессов на новом более высоком уровне, чем в норме, обеспечивает удержание повышенной температуры тела. Бледность сменяется гиперемией, озноб проходит, появляется жар.

Слайд 65: Степень повышения температуры

1. Субфебрильная – 37,1 – 37,9°С 2. Фебрильная – 38,0 – 38,9°С 3. Высокая (пиретическая) – 39,0 – 40,9°С 4. Гиперпиретическая – более 41,0°С

Слайд 66: Стадии лихорадки

3. Снижение температуры до нормального уровня Значительное преобладание теплоотдачи над теплопродукцией и возвращение температуры тела к первоначальному уровню. Главная роль в падении температуры принадлежит усилению потоотделения. Снижение температуры может происходить постепенно – литически или очень быстро – критически. Критическое снижение температуры может привести к острой сосудистой недостаточности – коллапсу.

Слайд 67: виды лихорадки

1. Постоянная - колебания температуры не превышают 1°С (пневмония, грипп). 2. Послабляющая - не превышает 1,5-3°С (раневая инфекция). 3. Перемежающая - утром температура нормальная, колебания температуры более 1°С (абсцессы, малярия). 4. Возвратная – чередование периодов лихорадки с периодами нормальной температуры 5. Изнуряющая - колебания температуры составляют более 3-5°С (сепсис). 6. Атипичная - незакономерные чередования температуры.

Слайд 68: виды лихорадки

1. Постоянная - колебания температуры не превышают 1°С (пневмония, грипп). 2. Послабляющая - не превышает 1,5-3°С (раневая инфекция). 3. Перемежающая - утром температура нормальная, колебания температуры более 1°С (абсцессы, малярия). 4. Возвратная – чередование периодов лихорадки с периодами нормальной температуры 5. Изнуряющая - колебания температуры составляют более 3-5°С (сепсис). 6. Атипичная - незакономерные чередования температуры.

Слайд 70: РАБОТА ОРГАНОВ И СИСТЕМ ПРИ ЛИХОРАДКЕ

При лихорадке наблюдается ряд изменений в работе органов и систем: повышенная возбудимость (особенно в первой стадии). При высокой лихорадке нередко возникают бред, иногда галлюцинации, возможна потеря сознания, у детей могут развиться судороги. Частым клиническим симптомом при лихорадке является головная боль. Изменяется функция сердечно-сосудистой системы. Регистрируется учащение сердечных сокращений в среднем на 8-10 ударов на каждый градус повышения температуры тела. У детей раннего возраста тахикардия выражена в большей степени - пульс учащается на 10 ударов на каждые 0,5 °С повышения температуры тела.

Слайд 71: РАБОТА ОРГАНОВ И СИСТЕМ ПРИ ЛИХОРАДКЕ

Дыхание может быть несколько замедлено в первой стадии лихорадки и учащено во второй стадии, что способствует нарастанию теплоотдачи. В первую стадию лихорадки увеличивается диурез. Это связано с повышением кровяного давления из-за спазма сосудов кожи и оттоком значительной массы крови во внутренние органы, в том числе и в почки. На второй стадии лихорадки диурез уменьшен, что обусловлено в основном задержкой воды и натрия в тканях (повышена секреция альдостерона) и повышенным испарением воды с поверхности кожи и слизистых дыхательных путей. В третьей стадии лихорадки диурез вновь увеличивается, а при критическом падении температуры в связи с резким усилением потоотделения и гипотонией диурез снижается.

Слайд 72: РАБОТА ОРГАНОВ И СИСТЕМ ПРИ ЛИХОРАДКЕ

И зменения происходят в желудочно-кишечном тракте. Снижение слюноотделения обусловливает сухость во рту, эпителиальный покров губ высыхает и трескается, появляется налет на языке. При этом создаются условия для размножения различных микробов в полости рта. Возникает неприятный запах изо рта. Эти нарушения требуют ополаскивания слизистой рта и зева дезинфицирующими растворами или обтирания губ и рта влажной марлей, смоченной этими растворами. У больных возникает жажда, резко снижается аппетит. Угнетается секреция желудочного, поджелудочного и кишечного соков, что ведет к нарушению пищеварения.

Слайд 73: РАБОТА ОРГАНОВ И СИСТЕМ ПРИ ЛИХОРАДКЕ

Возникает необходимость кормить лихорадящих больных легкоусвояемой высококалорийной пищей (бульоны, соки). Угнетается моторика желудка и тормозится его опорожнение, это вызывает рвоту. Двигательная функция кишечника также снижается, в связи с этим развиваются запоры. Застой в кишечнике в сочетании с понижением секреции пищеварительных соков способствует усилению процессов брожения и гниения, развитию аутоинтоксикации и метеоризма.

Слайд 74: Защитно-приспособительное значение лихорадки

• при лихорадке усиливается иммунный ответ организма вследствие активации Т- и В-лимфоцитов, повышается образование интерферона; • умеренная степень подъема температуры тела активирует функцию фагоцитов и NK-клеток (натуральные киллеры); • активируются ферменты, угнетающие репродукцию вирусов; • замедляется размножение многих бактерий и снижается устойчивость микроорганизмов к лекарственным препаратам; • возрастают барьерная и антитоксическая функции печени; • гепатоциты усиленно продуцируют так называемые белки острой фазы; связывающие вещества, необходимые для размножения микроорганизмов; • кроме того, повышение температуры тела при лихорадке достаточно часто является первым и единственным признаком какого-либо заболевания, это сигнал тревоги.

Слайд 75: Отрицательное воздействие лихорадки

Стимуляция функции сердца может привести к развитию сердечной недостаточности, особенно у людей пожилого и старческого возраста. При лихорадке высокой степени может произойти подавление иммунных реакций. Установлено, что чрезмерно высокая лихорадка увеличивает летальность. При температуре выше 41 °С у детей может развиться отек мозга или острая недостаточность кровообращения. Длительно лихорадящие больные (при туберкулезе, бруцеллезе, сепсисе) обычно находятся в состоянии резкого истощения и ослабления жизненных функций.

Слайд 76: ОТЛИЧИЕ ЛИХОРАДКИ ОТ ПЕРЕГРЕВАНИЯ

Для возникновения лихорадки главным этиологическим фактором является первичный пироген, а для развития перегревания - высокая температура окружающей среды (климата, производства). Механизм повышения температуры тела при лихорадке - смещение «установочной точки» на более высокий уровень функционирования. Перестройка функции центра теплорегуляции при лихорадке направлена на активную задержку тепла в организме независимо от внешней температуры, при этом механизмы терморегуляции сохранены. При перегревании организм стремится освободиться от лишнего тепла путем максимальной теплоотдачи, чему препятствуют высокая температура воздуха, высокая влажность, отсутствие ветра, т.е. теплоотдача существенно снижена.

Последний слайд презентации: Нарушения водного обмена. отеки: ВИДЫ ГИПОТЕРМИЙ

1. Физиологическая. 2. Патологическая: а) физическая; б) симптоматическая. 3. Искусственная. При действии холодового фактора на организм выделяют стадию компенсации (нормальная температура тела поддерживается) и декомпенсации (собственно гипотермия). Компенсация включает в себя снижение теплоотдачи и увеличение теплопродукции за счет включения механизмов физического и химического сократительного и несократительного термогенеза.