Первый слайд презентации: НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ЭМОЦИЙ

Слайд 3: ЭМОЦИИ

это отражение мозгом человека и животного какой-либо актуальной потребности и вероятности (возможности) ее удовлетворения. Оценку вероятности субъект производит на основе врожденного и ранее приобретенного индивидуального опыта, непроизвольно сопоставляя информацию о средствах, времени, ресурсах, прогностически необходимых для достижения цели (удовлетворения потребности), с информацией, поступившей в данный момент. Прогнозирование вероятности достижения цели у человека может осуществляться как на осознаваемом, так и неосознаваемом уровне высшей нервной деятельности. Возрастание вероятности достижения цели в результате поступления новой информации порождает положительные эмоции, активно максимимизируемые субъектом с целью их усиления, продления, повторения. Падение вероятности по сравнению с ранее имевшимся прогнозом ведет к отрицательным эмоциям, которые субъект пытается минимизировать, т.е. ослабить, прервать, предотвратить. Таким образом, эмоции в нейрофизиологическом смысле термина есть активное состояние системы специализированных мозговых образований, побуждающее субъекта изменить поведение в направлении максимизации или минимизации этого состояния, что определяет роль эмоций в механизмах подкрепления. ( П.В. Симонов )

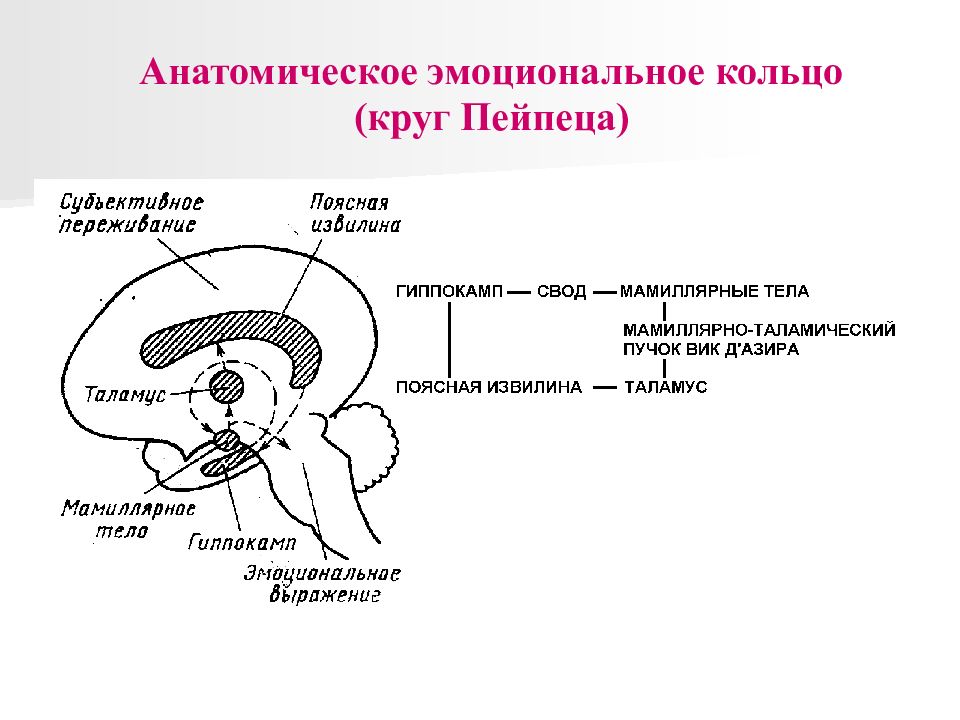

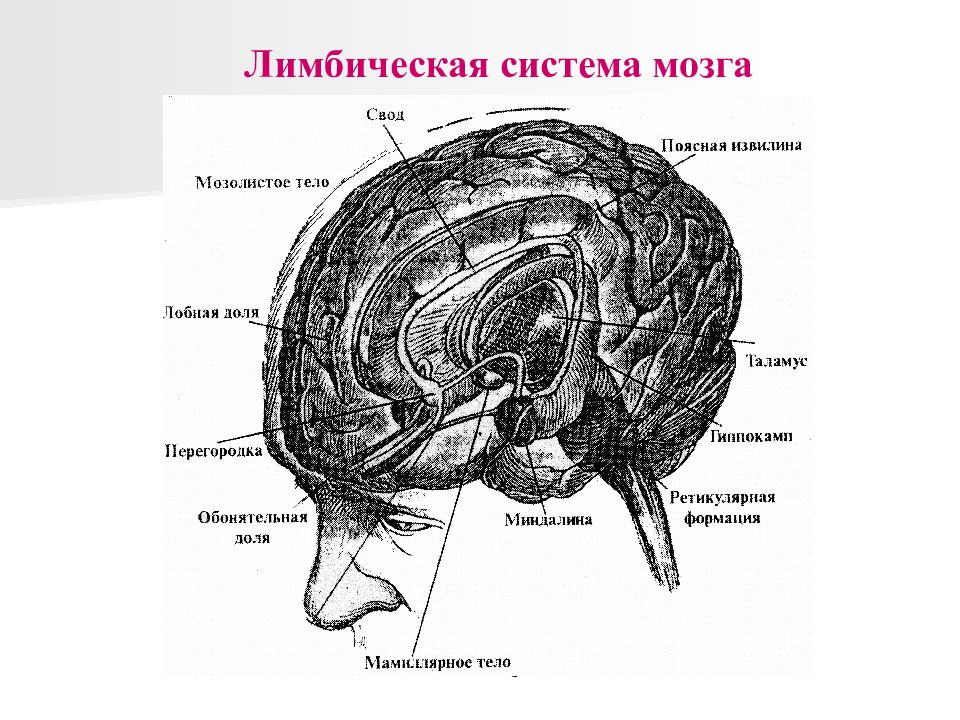

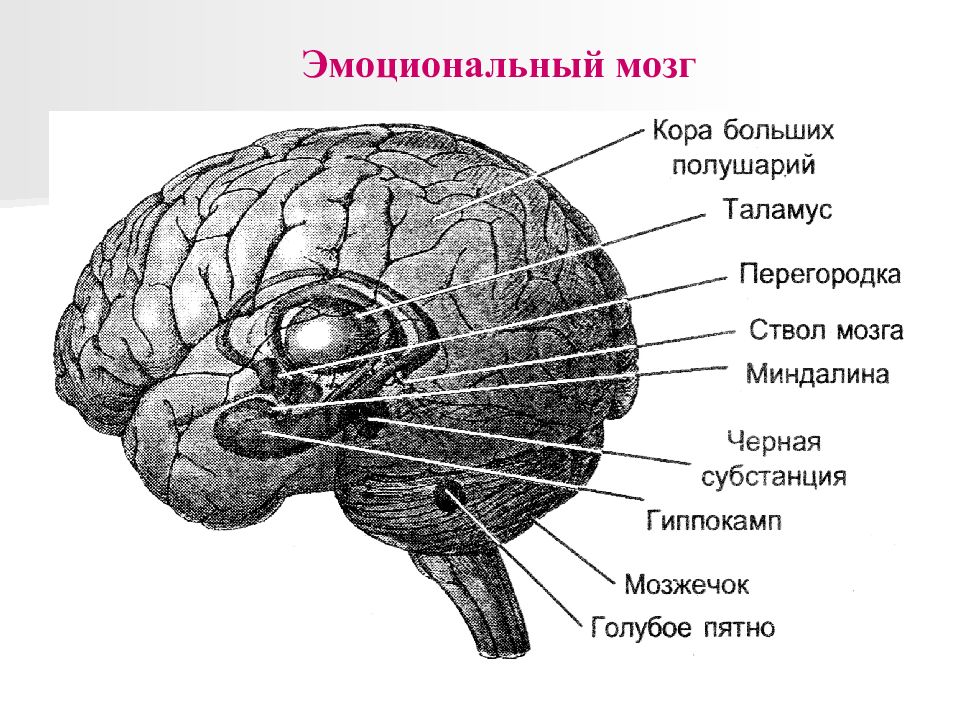

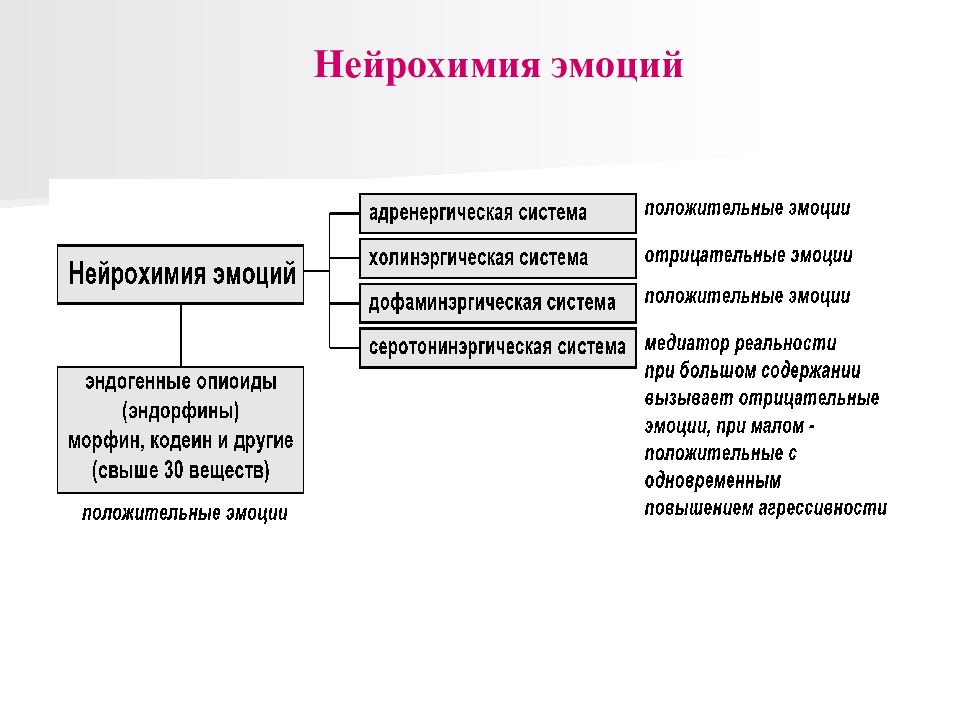

Биологическая теория Ч. Дарвина, в соответствии с которой, эмоции у млекопитающих выполняют регуляторную роль, а эмоционально выразительные движения животных представляют собой проявление инстинктивных действий, предназначенных для передачи биологически значимых сигналов представителям своего и других видов животных. Теория У. Джеймса и К. Ланге (1884) была предложена для объяснения вегетативных компонентов эмоций. Согласно этой теории, после восприятия события, вызвавшего эмоцию, человек переживает эту эмоцию как ощущение физиологических изменений в собственном организме – физические ощущения и есть сама эмоция. Таламическая теория У. Кеннона и Ф. Барда (1929) предполагает, что при восприятии событий, вызывающих эмоции, нервные импульсы первоначально поступают в таламус (зрительный бугор), откуда направляются одновременно в кору больших полушарий, где происходит формирование субъективного переживания эмоции, и в гипоталамус, отвечающий за формирование ее вегетативного компонента. Активационная теория Д. Линдсли предполагает, что поступающая сенсорная информация активирует ретикулярную формацию ствола мозга, нейроны которой и вызывают эмоции. Импульсы от нейронов ствола мозга одновременно поступают к трем структурам – таламусу, гипоталамусу и коре больших полушарий. В результате этого возникает субъективное переживание (за счет диффузной активации коры), вегетативные изменения (под влиянием гипоталамуса), а также двигательные реакции (с участием таламуса и коры больших полушарий). Гипоталамическая (лимбическая) теория эмоций (1937). Ее многочисленные сторонники полагали, что формирование эмоций связано с деятельностью лимбической системы, в том числе ее центральной структуры – гипоталамуса. Именно в рамках этой теории было впервые введено понятие о центрах положительных и отрицательных эмоций (соответственно старт-зонах и стоп-зонах ).

Слайд 6: Теория дифференциальных эмоций К. Изарда

1. десять фундаментальных эмоций образуют основную мотивационную систему человеческого существования ; 2. каждая фундаментальная эмоция обладает уникальными мотивационными и феноменологическими свойствами ; 3. фундаментальные эмоции, такие, как радость, печаль, гнев и стыд, ведут к различным внутренним переживаниям и различным внешним выражениям этих переживаний; 4. эмоции взаимодействуют между собой (одна эмоция может активировать, усиливать или ослаблять другую); 5. эмоциональные процессы взаимодействуют с побуждениями и с гомеостатическими, перцептивными, когнитивными и моторными процессами и оказывают на них влияние. Переживание эмоции может создавать в сознании процесс совершенно независимый от познавательных процессов. Теория дифференциальных эмоций в каждой базисной эмоции выделяет три взаимосвязанных уровня (компонента): На нейрофизиологическом уровне эмоция определяется по электрохимической активности нервной системы, в частности, коры, гипоталамуса, базальных ганглиев, лимбической системы, лицевого и тройничного нервов (мозговая активность, включая активность вегетативной нервной системы). На нервномышечном (выразительном) уровне эмоция – это деятельность поперечно-полосатой мускулатуры, прежде всего, мимическая деятельность, а вторично – пантомимические, висцерально-эндокринные и иногда голосовые реакции. На феноменологическом (субъективном) уровне эмоция проявляется либо как сильно мотивированное переживание, либо как переживание, имеющее непосредственную значимость для субъекта.

Слайд 7: Теории эмоций П.К. Анохина и П.В. Симонова

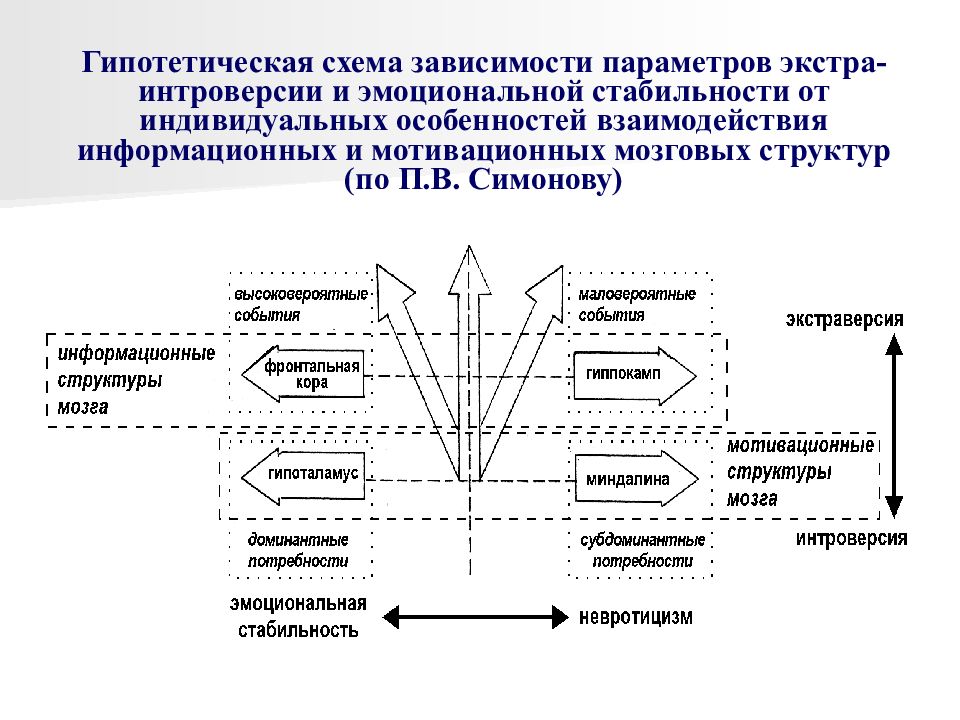

Биологическая теория П.К. Анохина рассматривает эмоции как механизм, возникший в процессе эволюции, благодаря которому регулируется адаптивное поведение животного. П.К. Анохин считал, что в поведении человека и животных условно можно выделить две основные стадии, чередование которых составляют основу жизнедеятельности, – стадию формирования потребностей (сопровождается в основном отрицательными эмоциями) и стадию удовлетворения потребностей (сопровождается в основном положительными эмоциями,, если обратная информация о результатах совершенного действия точно совпадает с ожидаемым результатом – акцептором результата действия). Отрицательные эмоции заставляют искать способ удовлетворения актуальной потребности, а положительные эмоции представляют собой награду, или поощрение, за правильно выполненное действие. Потребностно-информационная теория эмоций П.В. Симонова (1984, 1998). Согласно П.В. Симонову, эмоции высших животных и человека определяются какой-либо актуальной потребностью и оценкой вероятности ее удовлетворения на основе филогенетического и онтогенетического опыта. Указанную оценку субъект производит непроизвольно – зачастую он неосознанно сопоставляет информацию о средствах и времени, предположительно необходимых для удовлетворения потребности, с информацией, которой он располагает в данный момент. Низкая вероятность достижения цели ведет к отрицательным эмоциям (страх, тревога, гнев, горе и так далее), активно минимизируемым субъектом. Увеличение вероятности того, что потребность будет удовлетворена (по сравнению с ранее имевшимся прогнозом), порождает положительные эмоции (удовольствия, радости и торжества), которые субъект стремится максимизировать, (усилить, продлить, повторить). Именно придавая решающее значение оценке вероятности удовлетворения потребности в генезе эмоций, П.В. Симонов назвал свою концепцию потребностно-информационной теорией эмоций.

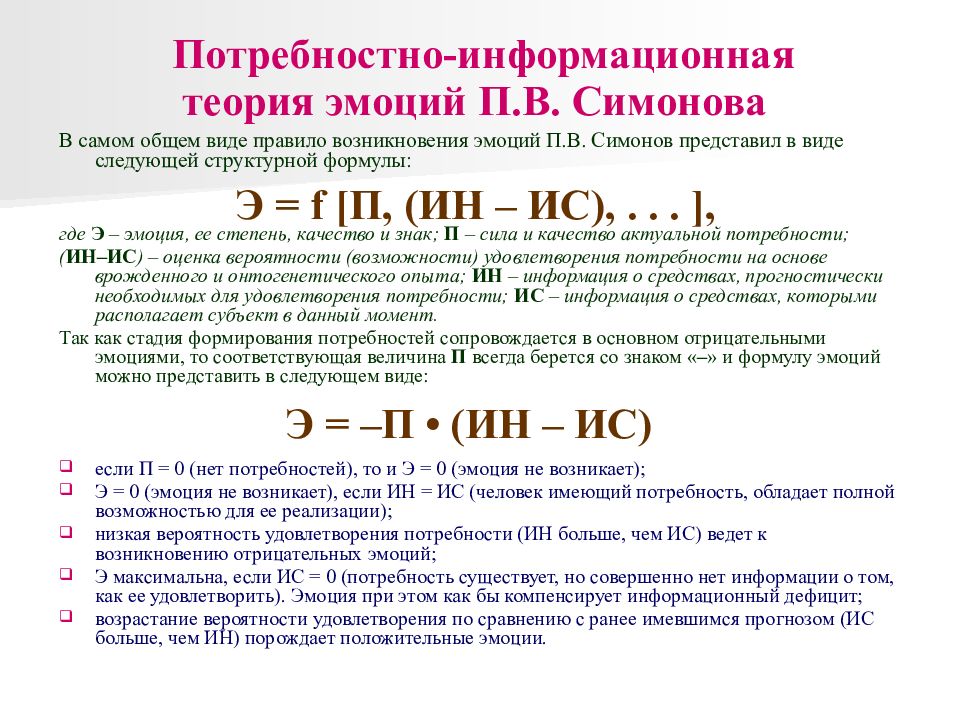

Слайд 8: Потребностно-информационная теория эмоций П.В. Симонова

В самом общем виде правило возникновения эмоций П.В. Симонов представил в виде следующей структурной формулы: где Э – эмоция, ее степень, качество и знак; П – сила и качество актуальной потребности; ( ИН–ИС ) – оценка вероятности (возможности) удовлетворения потребности на основе врожденного и онтогенетического опыта; ИН – информация о средствах, прогностически необходимых для удовлетворения потребности; ИС – информация о средствах, которыми располагает субъект в данный момент. Так как стадия формирования потребностей сопровождается в основном отрицательными эмоциями, то соответствующая величина П всегда берется со знаком « – » и формулу эмоций можно представить в следующем виде: если П = 0 (нет потребностей), то и Э = 0 (эмоция не возникает); Э = 0 (эмоция не возникает), если ИН = ИС (человек имеющий потребность, обладает полной возможностью для ее реализации); низкая вероятность удовлетворения потребности (ИН больше, чем ИС) ведет к возникновению отрицательных эмоций; Э максимальна, если ИС = 0 (потребность существует, но совершенно нет информации о том, как ее удовлетворить). Эмоция при этом как бы компенсирует информационный дефицит; возрастание вероятности удовлетворения по сравнению с ранее имевшимся прогнозом (ИС больше, чем ИН) порождает положительные эмоции. Э = f [П, (ИН – ИС),... ], Э = –П • (ИН – ИС)