Первый слайд презентации: Общая характеристика оппортунистических инфекций. Пневмоцисты и пневмоцистоз. Кандиды и кандидозы

Слайд 4: Пневмоцисты были впервые обнаружены в легких крыс в1912 г., затем в 1924 г. – в легких человека

Пневмоцисты относятся к классу Blastomycetes – почкующиеся дрожже-подобные грибы. Возбудитель – Pneumocystis c а rinii – условно-патогенный микроорганизм, внеклеточный паразит, отличается строгим тропизмом к легочной ткани. Пневмоцисты были впервые обнаружены в легких крыс в1912 г., затем в 1924 г. – в легких человека.

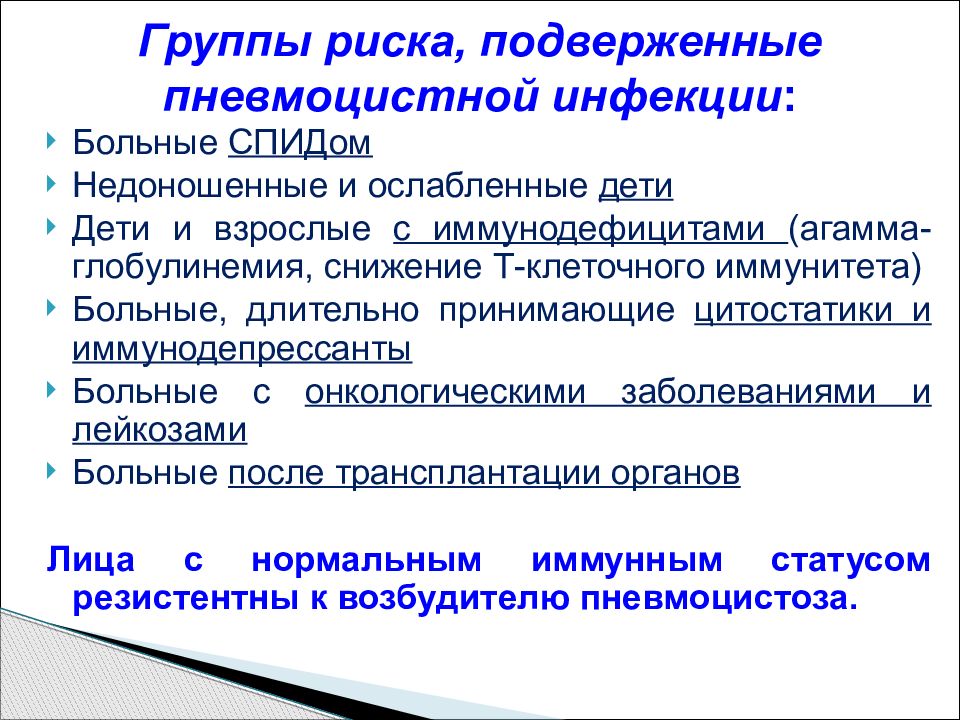

Слайд 5: Группы риска, подверженные пневмоцистной инфекции :

Больные СПИДом Недоношенные и ослабленные дети Дети и взрослые с иммунодефицитами ( агамма-глобулинемия, снижение Т-клеточного иммунитета) Больные, длительно принимающие цитостатики и иммунодепрессанты Больные с онкологическими заболеваниями и лейкозами Больные после трансплантации органов Лица с нормальным иммунным статусом резистентны к возбудителю пневмоцистоза. Группы риска, подверженные пневмоцистной инфекции :

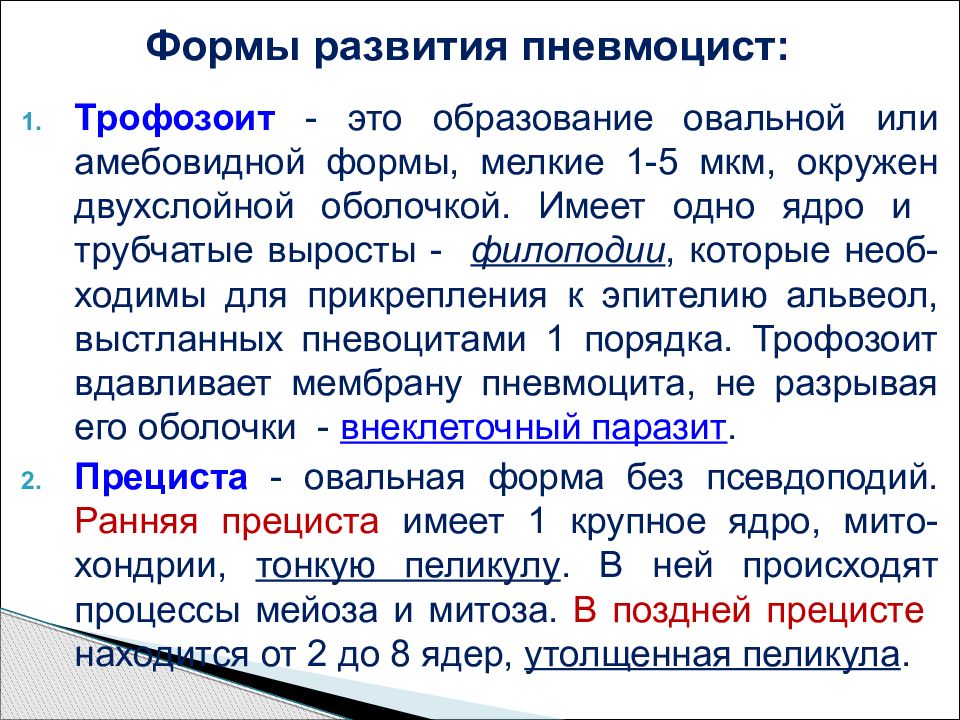

Слайд 6: Формы развития пневмоцист :

1-трофозоит 2-прециста 3-циста 4-внутрицистные тельца –спорозоиты 1-2 – трофозоиты амебоидной формы, 3-5 – стадия мейоза и митоза, 6 – циста, содержащая 8 внутрицистных телец. Формы развития пневмоцист :

Слайд 7: Формы развития пневмоцист:

Трофозоит - это образование овальной или амебовидной формы, мелкие 1-5 мкм, окружен двухслойной оболочкой. Имеет одно ядро и трубчатые выросты - филоподии, которые необ-ходимы для прикрепления к эпителию альвеол, выстланных пневоцитами 1 порядка. Трофозоит вдавливает мембрану пневмоцита, не разрывая его оболочки - внеклеточный паразит. Прециста - овальная форма без псевдоподий. Ранняя прециста имеет 1 крупное ядро, мито-хондрии, тонкую пеликулу. В ней происходят процессы мейоза и митоза. В поздней прецисте находится от 2 до 8 ядер, утолщенная пеликула. Формы развития пневмоцист:

Слайд 8

3. Циста - образование крупное до 10 мкм, имеет толстую двойную оболочку, содержит от 2 до 8 ядер. В цистах образуются 8 внутрицистных тел, каждое из которых содержит 1 ядро, 1 мито-хондрию, эндоплазматическую сеть и много рибо-сом. Цисты распадаются с образованием внутри-цистных телец. 4. Внутрицистные тельца – мелкие образования до 1 – 2 мкм, окружены двухслойной мембраной, содержат 1 ядро. Они трансформируются во вне-цистные трофозоиты. Они начинают новый цикл развития.

Слайд 9: Особенности пневмоцист:

Отсутствует аппарат Гольджи Отсутствуют жгутики, реснички Митохондрии слабо развиты Усваивают кислород через цитохромную систему В клеточной стенке выявлены мукополи-сахариды, липопротеиды, хитин (гриб-ковое происхождение) Особенности пневмоцист:

Слайд 10: Культуральные свойства

Пневмоцисты культивируют в живых клетках. Все стадии развития и размножения происходят внеклеточно. В течение 3 – 7 дней количество пневмоцист увеличивается в 4-10 раз. Используют различные клеточные культуры : Клетки легких эмбриона курицы. Клетки почек зеленой мартышки. Клетки карциномы легких человека. Клетки фибробластов легких человека. Культуральные свойства

Слайд 11

Пневмоцистоз – заболевание с поражени-ем лёгких по типу пневмонии с первичными нарушениями газообмена. Возбудитель пневмоцистоза обнаруживают повсеместно, резервуар – человек, овцы, собаки, грызуны. При попадании в организм здорового человека P. carinii вызывает латентную инфекцию. Более 65% населения Земли имеют AT к Р. carinii. Заболеваемость чаще носит спорадический характер, возможны вспышки заболевания.

Слайд 12: Эпидемиология

Заболевание может развиваться как экзогенная ( путь заражения - воздушно-капельный, механизм – аэрогенный, инкубационный период - от 6 до 45 дней), так и эндогенная инфекция. Клиническая картина. Продромальный период – повышение температуры, сухой кашель, одышка. Разгар болезни. Выделяют З стадии: 1 - отечная (симптомы интоксикации). 2 – ателектатическая (резкая одышка до 80-150 раз в 1 мин, навязчивый коклюшеподобный кашель). Эпидемиология

Слайд 13: 3 стадия – эмфизематозная (уменьшается одышка, урежается дыхание, нарастает легочная недостаточность). Смерть – от легочно-сердечной недостаточности

Формы пневмоцистоза : 1 – локальная ( пневмоцистная пневмония) При исследовании легкие объемные, плотные, с геморрагиями, в просвете дыхательных путей пенистая жидкость с большим количеством пневмоцист. 2 – генерализованная (распространение по различным органам и тканям – почки, печень, сердце, костный мозг, кишечник ). 3 стадия – эмфизематозная (уменьшается одышка, урежается дыхание, нарастает легочная недостаточность). Смерть – от легочно-сердечной недостаточности.

Слайд 14

Пневмоцистоз прогрессирует медленно, что связано с низкой вирулентностью возбудителя. У детей чаще стертые формы с умеренными лихорадочными приступами длительностью 3-4 нед. У подростков и взрослых – бурное начало, высокая температура (39~40 °С), симптомы интерстициальной пневмонии, вызванные поражениями межальвеолярных перегородок с развитием нарушения газообмена. В динамике заболевания альвеолы заполняют пенистые массы, образованные размножающимся грибом и клеточным детритом. У лиц с тяжелым иммунодефицитом – пневмоцистоз со 100% летальностью.

Слайд 15: Методы лабораторной диагностики

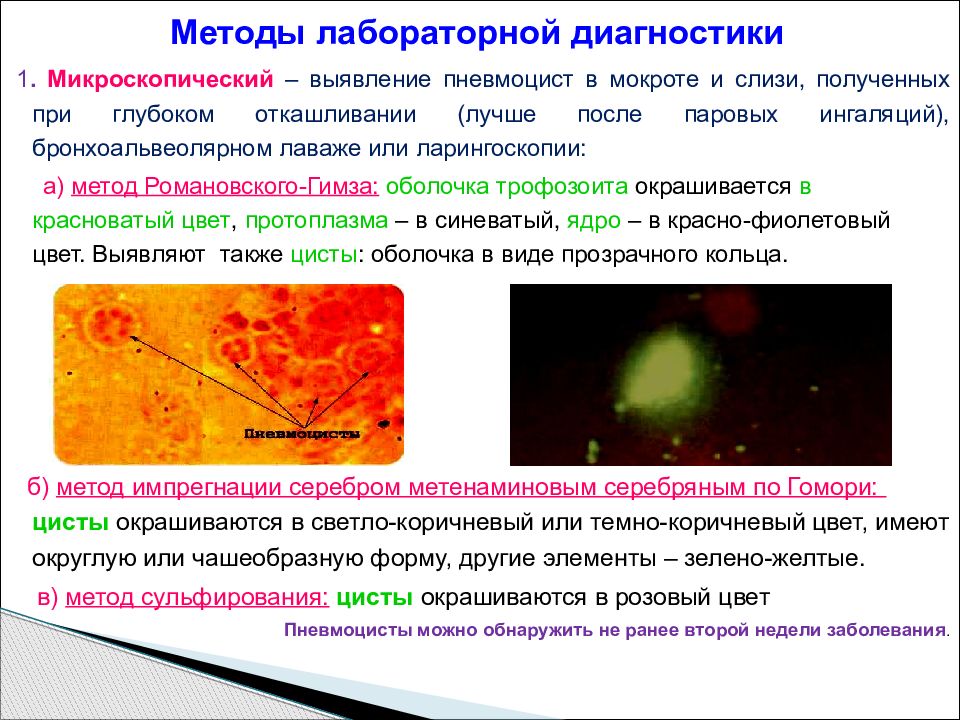

1. Микроскопический – выявление пневмоцист в мокроте и слизи, полученных при глубоком откашливании (лучше после паровых ингаляций), бронхоальвеолярном лаваже или ларингоскопии: а) метод Романовского-Гимза : оболочка трофозоита окрашивается в красноватый цвет, протоплазма – в синеватый, ядро – в красно-фиолетовый цвет. Выявляют также цисты : оболочка в виде прозрачного кольца. б) метод импрегнации серебром метенаминовым серебряным по Гомори: цисты окрашиваются в светло-коричневый или темно-коричневый цвет, имеют округлую или чашеобразную форму, другие элементы – зелено-желтые. в) метод сульфирования: цисты окрашиваются в розовый цвет Пневмоцисты можно обнаружить не ранее второй недели заболевания. Методы лабораторной диагностики

Слайд 16

2. Серологический метод: 1 - для обнаружения антигенов или пневмоцист в исследуемом материале – РИФ, РНИФ, ИФА; 2 - для обнаружения антител в сыворотке крови больных в динамике заболевания – ИФА. 3. Молекулярно-генетический метод – ПЦР. Лечение – котримоксазол.

Слайд 18

Впервые упоминание о кандидозных поражениях ротовой полости было обнаружено у Гиппократа в IV в. до н.э. (377 г. до н.э.). Местные описания кандидозных поражений сделаны в 1771 и 1784 гг. Сandida аlbicans впервые была выделена от больного туберкулезом в 1844 г., в 1849 г. дрожжеподобные грибы обнаружены при вагинальном кандидозе, а в 1853 г. – при системной инфекции. В XX в. исследование микроскопических грибов рода Саndida было начато в Австралии. В 1939 г. на 3-м Международном конгрессе микробиологов австралийский исследователь доктор Вергхоут предложил термин Сandida для возбудителей микозов. Официальное имя рода Саndida было утверждено на 8 ботаническом конгрессе в Париже в 1954 г. Термин «молочница» (monilia) впервые был использован ботаниками при описании поражения овощей в 1751 г. Как заболевание человека молочница названа Гиппократом stomata aphtoidea, а Галленом – aphta alba infantu. Перевод на русский язык греческого слова «кандида» - «кандидат в белой мантии (одежде)». Саndida albicans – дважды повторенный эпитет «белый» в видовом названии основного представителя кандид (лат. albicans – белый). По-видимому, исследователи, предложившие это название, хотели акцентировать внимание на специфических местных проявлениях, которые возникают при кандидозах.

Слайд 19

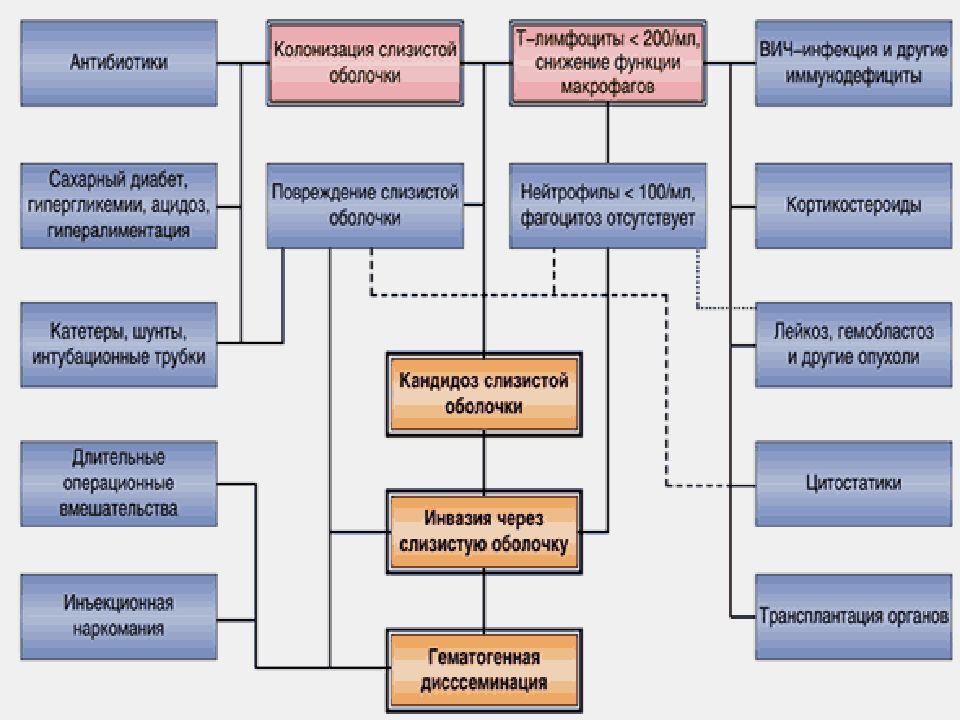

Кандиды – условно-патогенные грибы, их болезнетворность впервые была установлена в 1839 г. B. Lagenbeck. Факторы, способствующие развитию кандидоза: 1. Широкое применение антибиотиков. 2. Внедрение в клинику инвазивных методов ди-агностики. 3. Лучевая терапия. 4. Применение стероидных гормонов, иммуноде-прессантов, цитостатиков. 5. Протезирование клапанов сердца, суставов, аорто-коронарное шунтирование и др.

Слайд 20

Кандидоз полости рта вызывают дрожжеподобные грибы, которые в обычное время находятся в неактивном состоянии и становятся патогенными при снижении иммунитета человека: при злокачественных новообразованиях, ВИЧ-инфекции, туберкулезе, патологии эндокринной системы, заболеваниях ЖКТ, особенно в случаях сниженной продукции желудочного сока, на фоне сахарного диабета. Дисбактериоз кишечника может вызвать гиповитаминоз витаминов В1, В2, В6, РР, С и увеличивать подверженность слизистой полости рта влиянию грибковой инфекции. Важную роль в патогенезе кандидоза полости рта играют употребление наркотиков, алкоголя, гормональных контрацептивов per os, лучевое воздействие. Факторы риска возникновения кандидоза полости рта: хроническое травмирование слизистой острыми краями разрушенных зубов, краями искусственных коронок и протезов, аллергизация, выделяемым пластмассовым протезом, полимером.

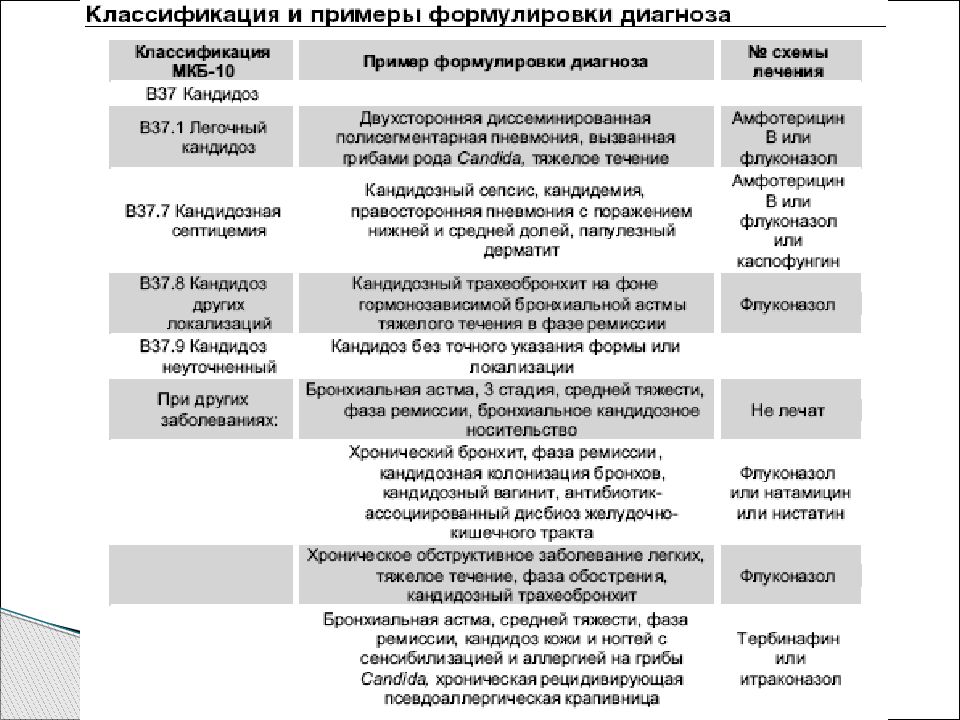

Слайд 21: Классификация

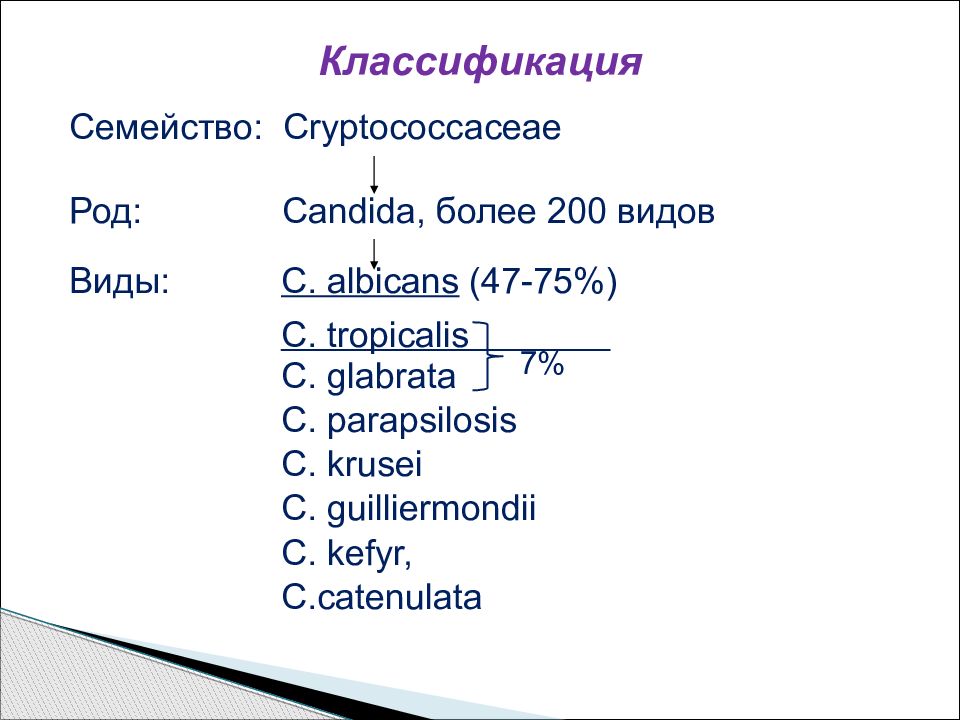

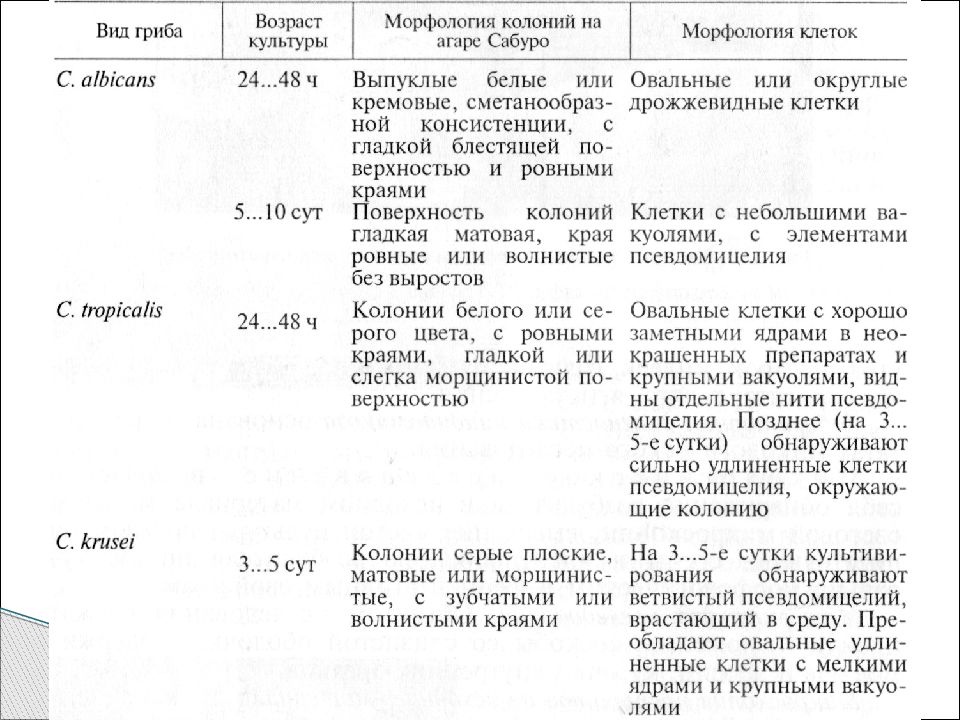

Семейство: Cryptococcaceae Род: Candida, более 200 видов Виды: C. albicans (47-75%) С. tropicalis C. glabrata C. parapsilosis C. krusei C. guilliermondii C. kefyr, С. catenulata Классификация 7%

Слайд 22

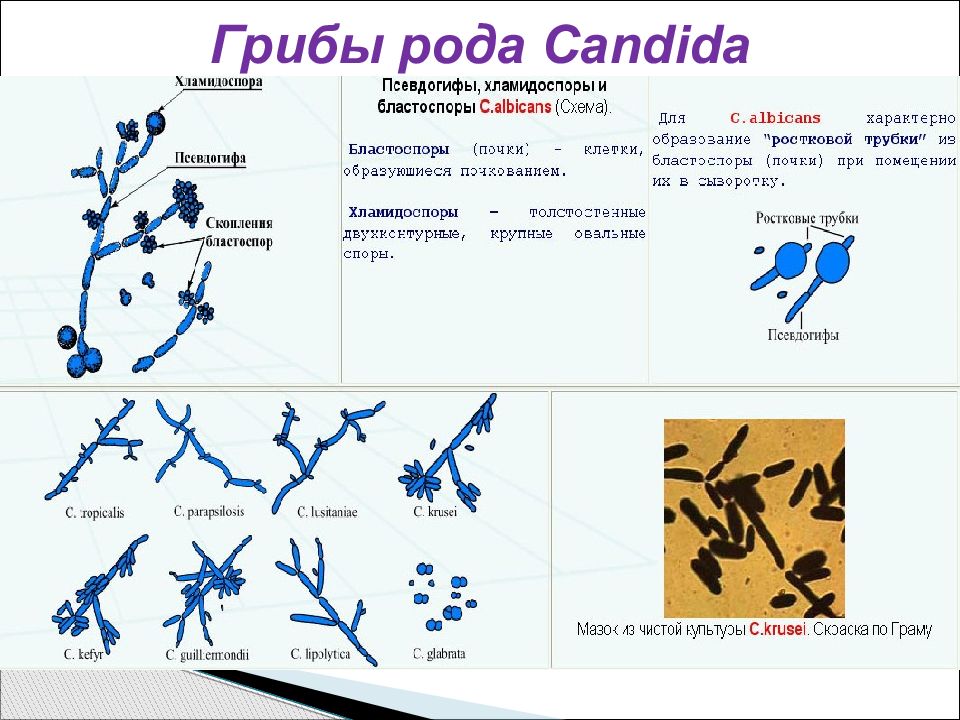

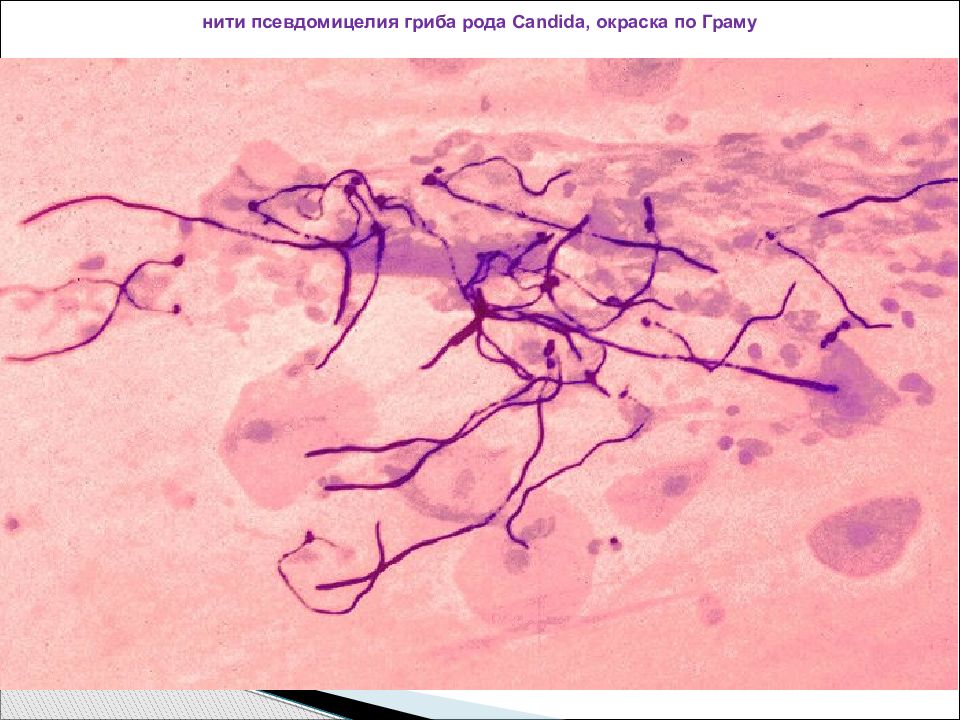

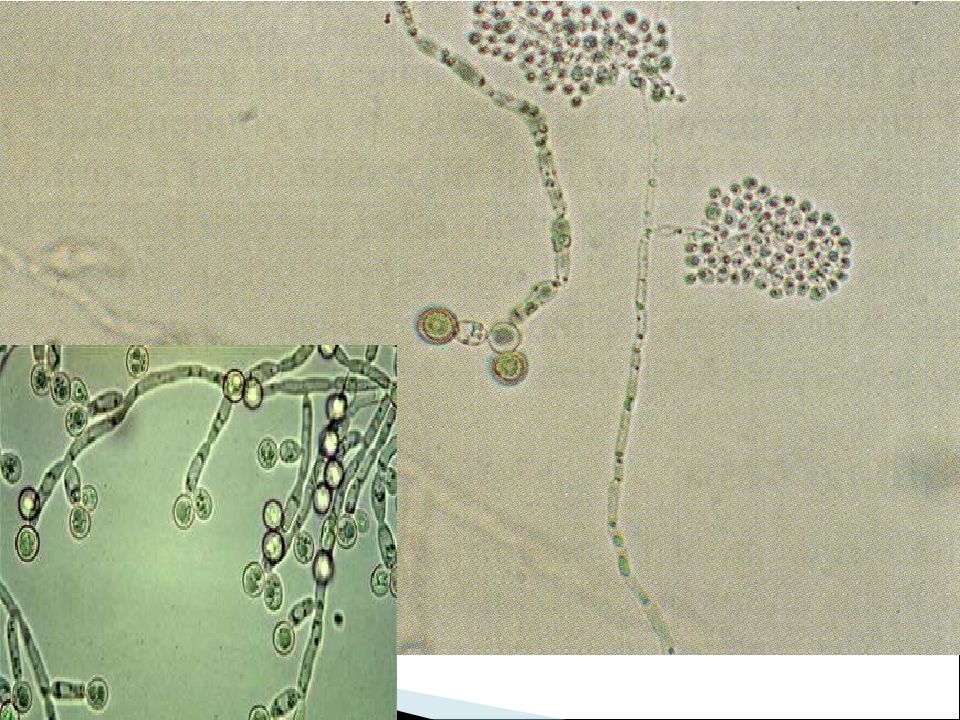

Кандиды – одноклеточные м/о, аэробы, относительно большой величины, округ-лой формы, способные образовывать псевдомицелий – нити из удлиненных клеток, бластоспоры, или клетки-почки, сидящие на перетяжках псевдомицелия и хламидоспоры (споры с плотной двойной оболочкой). Бластоспоры способны к филаментации, т.е. могут удлиняться и образовывать нить – псевдомицелий, отличающийся от мицелия тем, что не имеет общей оболочки, ширина его 1,5 – 2,5 мкм.

Слайд 23: Формы кандид :

Дрожжевая форма представлена овальными или округ-лыми клетками, размножается почкованием. Мицелярная форма имеет особые морфологические структуры. Формы кандид : Мицелярная форма Дрожжев а я форма

Слайд 25

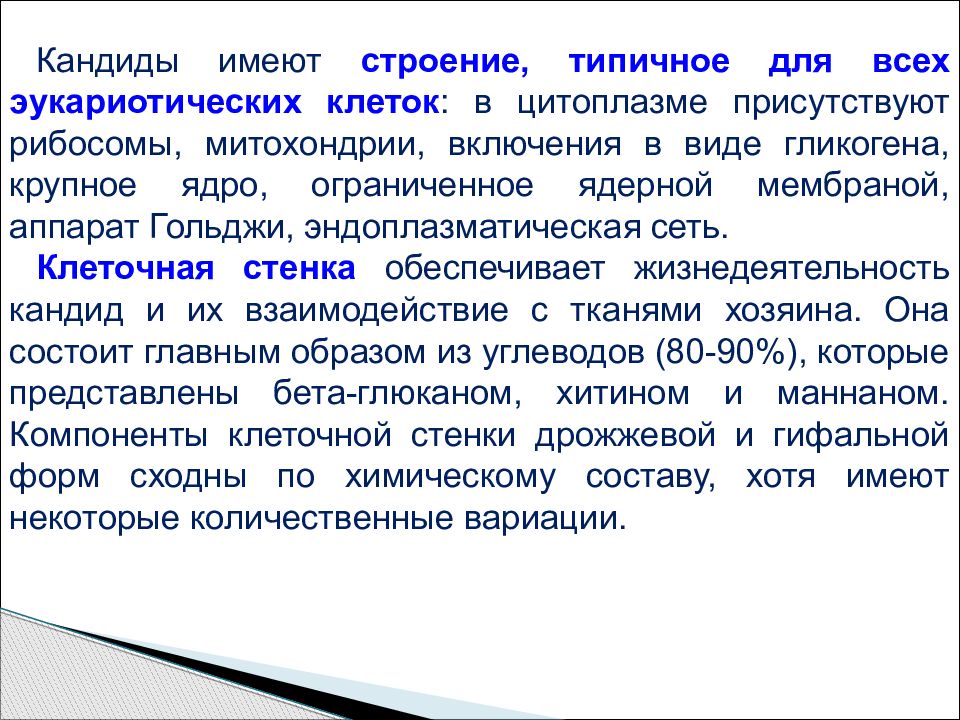

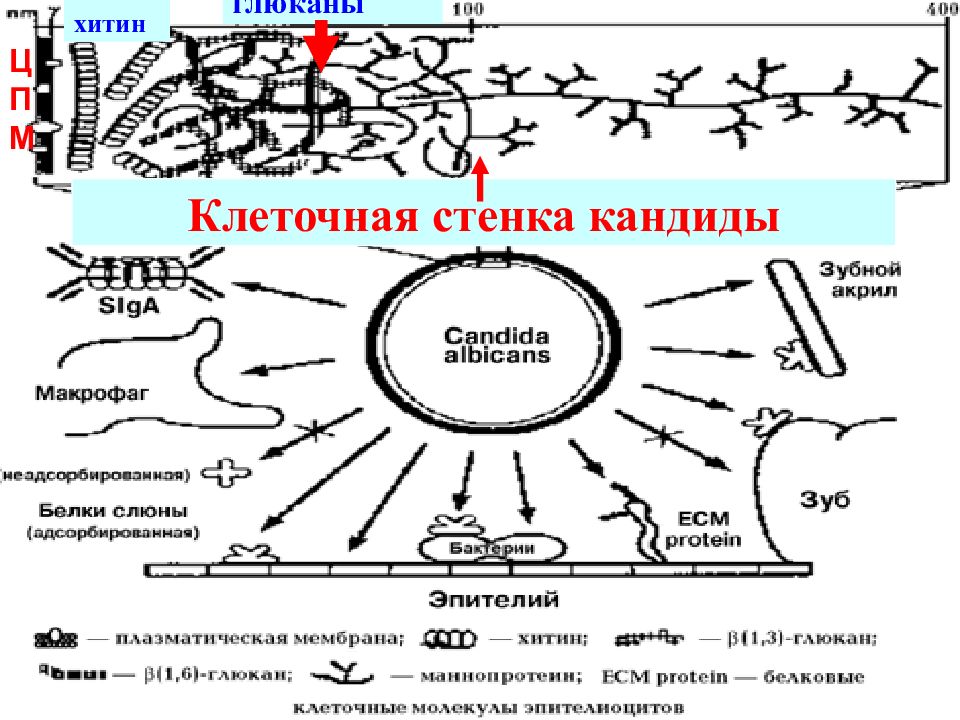

Кандиды имеют строение, типичное для всех эукариотических клеток : в цитоплазме присутствуют рибосомы, митохондрии, включения в виде гликогена, крупное ядро, ограниченное ядерной мембраной, аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть. Клеточная стенка обеспечивает жизнедеятельность кандид и их взаимодействие с тканями хозяина. Она состоит главным образом из углеводов (80-90%), которые представлены бета-глюканом, хитином и маннаном. Компоненты клеточной стенки дрожжевой и гифальной форм сходны по химическому составу, хотя имеют некоторые количественные вариации.

Слайд 27

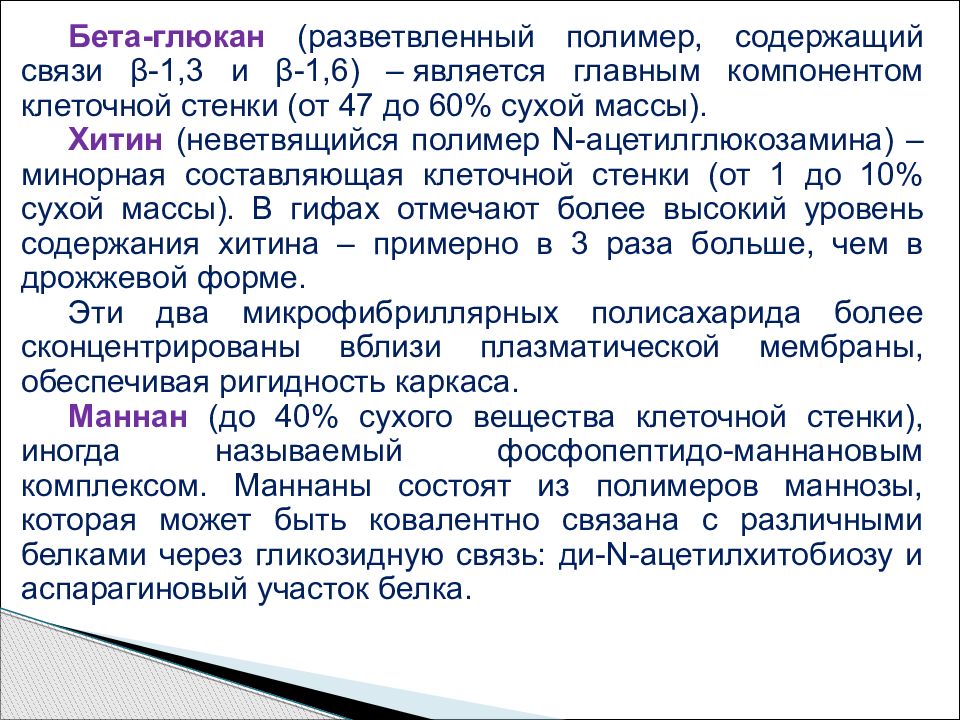

Бета-глюкан (разветвленный полимер, содержащий связи β -1,3 и β -1,6) – является главным компонентом клеточной стенки (от 47 до 60% сухой массы). Хитин (неветвящийся полимер N-ацетилглюкозамина) – минорная составляющая клеточной стенки (от 1 до 10% сухой массы). В гифах отмечают более высокий уровень содержания хитина – примерно в 3 раза больше, чем в дрожжевой форме. Эти два микрофибриллярных полисахарида более сконцентрированы вблизи плазматической мембраны, обеспечивая ригидность каркаса. Маннан (до 40% сухого вещества клеточной стенки), иногда называемый фосфопептидо-маннановым комплексом. Маннаны состоят из полимеров маннозы, которая может быть ковалентно связана с различными белками через гликозидную связь: ди-N-ацетилхитобиозу и аспарагиновый участок белка.

Слайд 28

Цитоплазматическая мембрана кандид содержит высокий процент эргостерола и систему энзимов, обеспечивающих его биосинтез, что позволяет использовать ЦПМ как мишень для антифунгальной терапии. На поверхности клетки находятся фимбрии, длиной от 110 до 300 нм, содержащие высоко-гликозилированный гликопротеин.

Слайд 29: Тинкториальные свойства

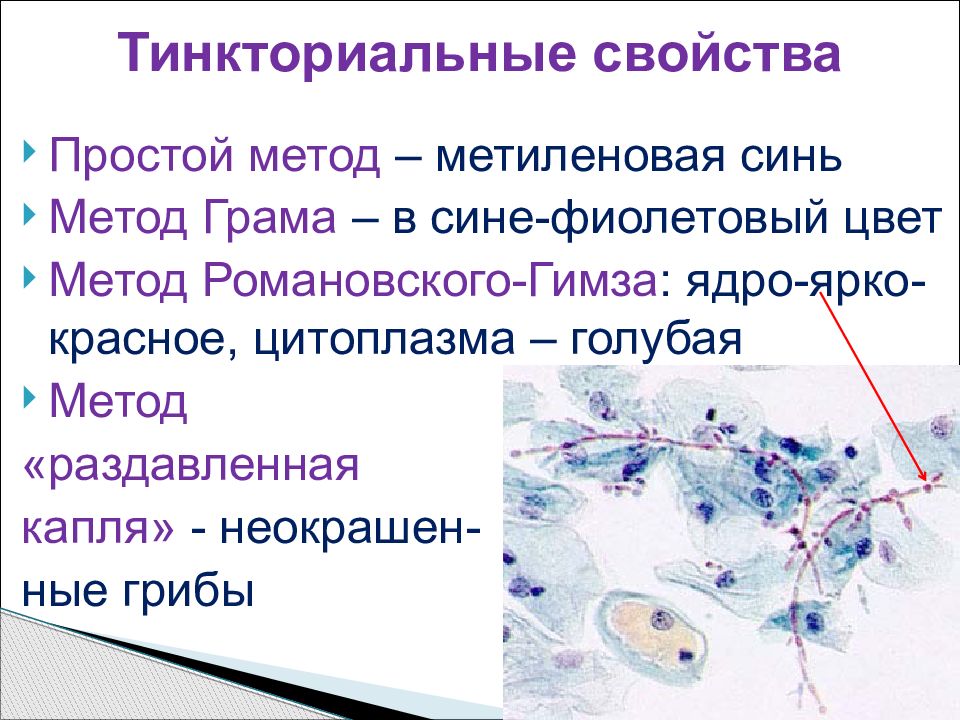

Простой метод – метиленовая синь Метод Грама – в сине-фиолетовый цвет Метод Романовского-Гимза : ядро-ярко-красное, цитоплазма – голубая Метод «раздавленная капля» - неокрашен- ные грибы Тинкториальные свойства

Слайд 32: Культуральные свойства

Питательные среды : простой питательный агар картофельно-декстрозный агар МПА с глюкозой среда Сабуро Культуральные свойства

Слайд 33

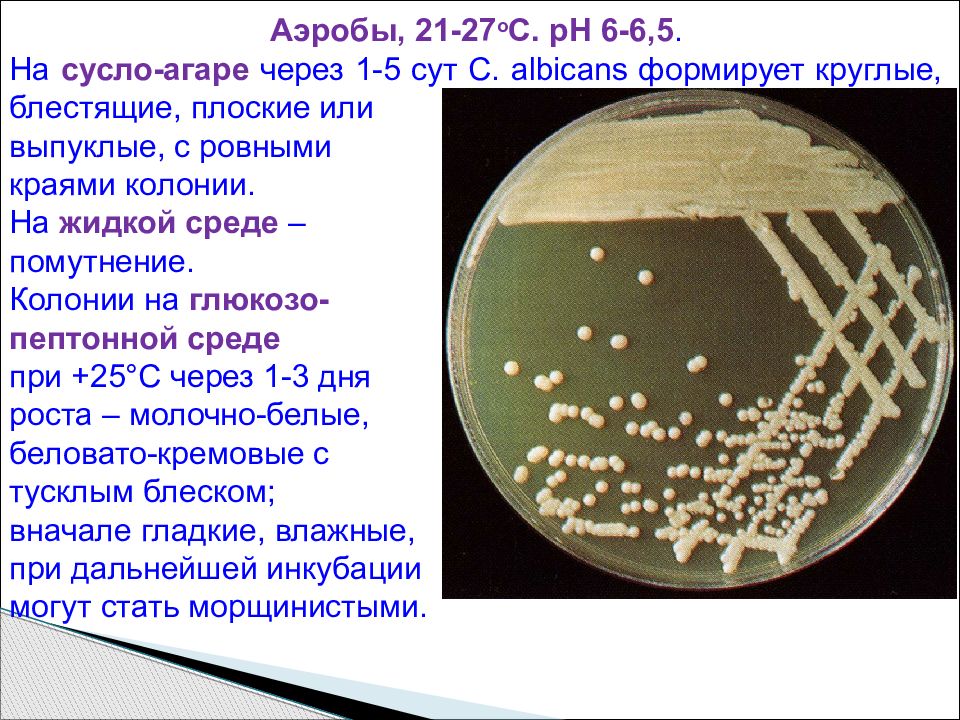

Аэробы, 21-27 o С. рН 6-6,5. На сусло-агаре через 1-5 сут C. albicans формирует круглые, блестящие, плоские или выпуклые, с ровными краями колонии. На жидкой среде – помутнение. Колонии на глюкозо- пептонной среде при +25°С через 1-3 дня роста – молочно-белые, беловато-кремовые с тусклым блеском; вначале гладкие, влажные, при дальнейшей инкубации могут стать морщинистыми.

Слайд 35: Антигенные свойства

Гликопротеидный АГ – определяет видовую специфичность, выделяют 3 серовара – А, В, С ( серотип А – высокое содержание маннана – высокая вирулентность; серотип В – снижено количество маннана – низкая вирулентность) Белковый АГ развитие Полисахаридный АГ ГЗТ Антигенные свойства

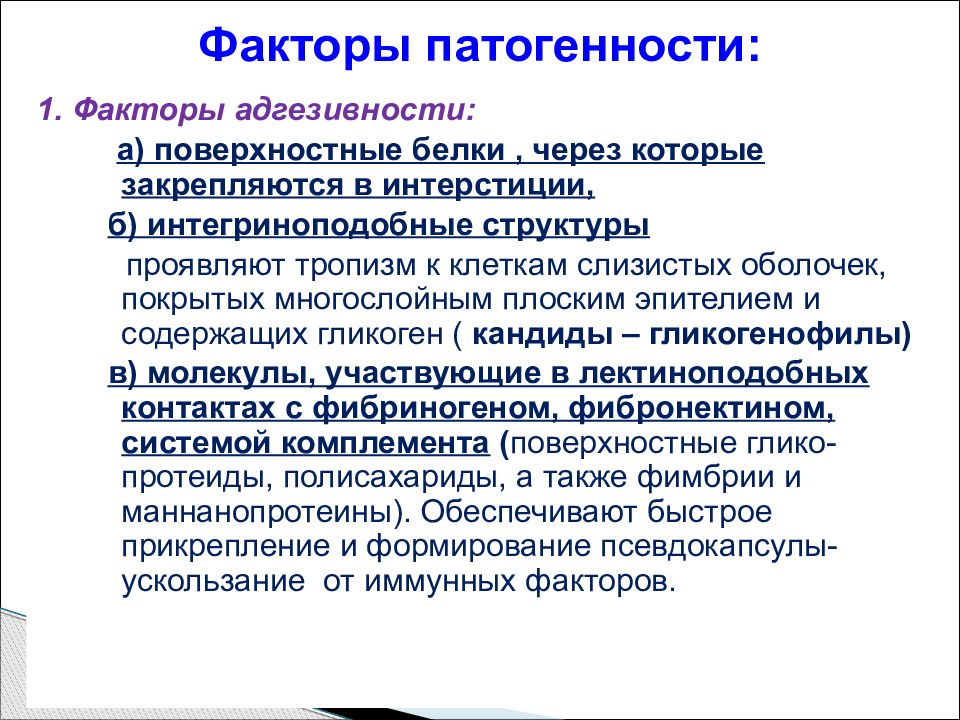

Слайд 36: Факторы патогенности:

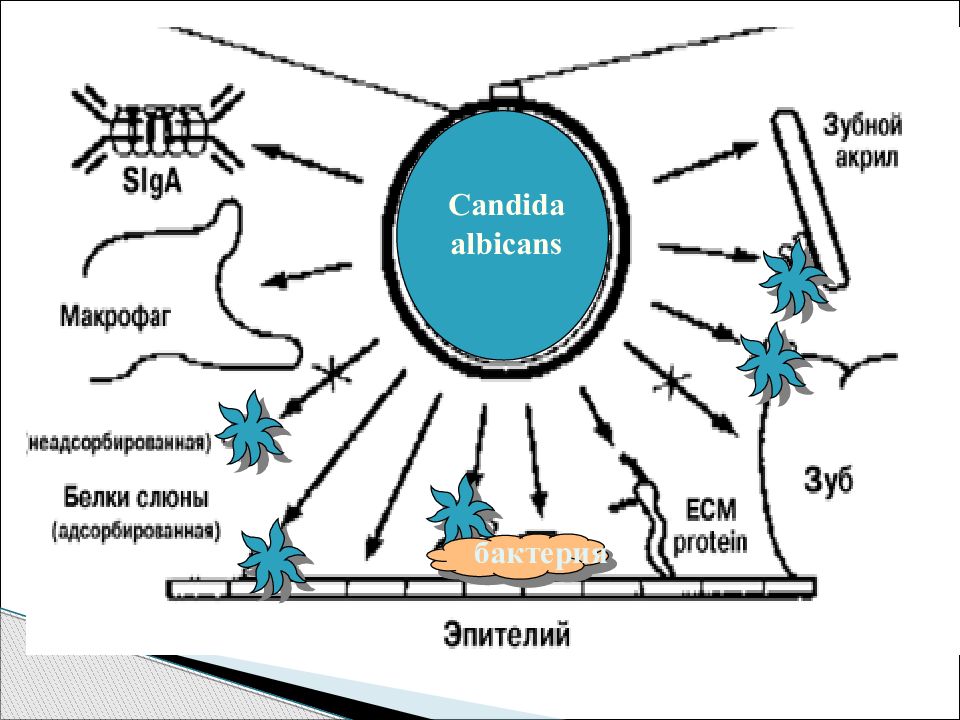

1. Факторы адгезивности : а) поверхностные белки, через которые закрепляются в интерстиции, б) интегриноподобные структуры проявляют тропизм к клеткам слизистых оболочек, покрытых многослойным плоским эпителием и содержащих гликоген ( кандиды – гликогенофилы ) в) молекулы, участвующие в лектиноподобных контактах с фибриногеном, фибронектином, системой комплемента ( поверхностные глико -протеиды, полисахариды, а также фимбрии и маннанопротеины ). Обеспечивают быстрое прикрепление и формирование псевдокапсулы - ускользание от иммунных факторов. Факторы патогенности:

Слайд 37

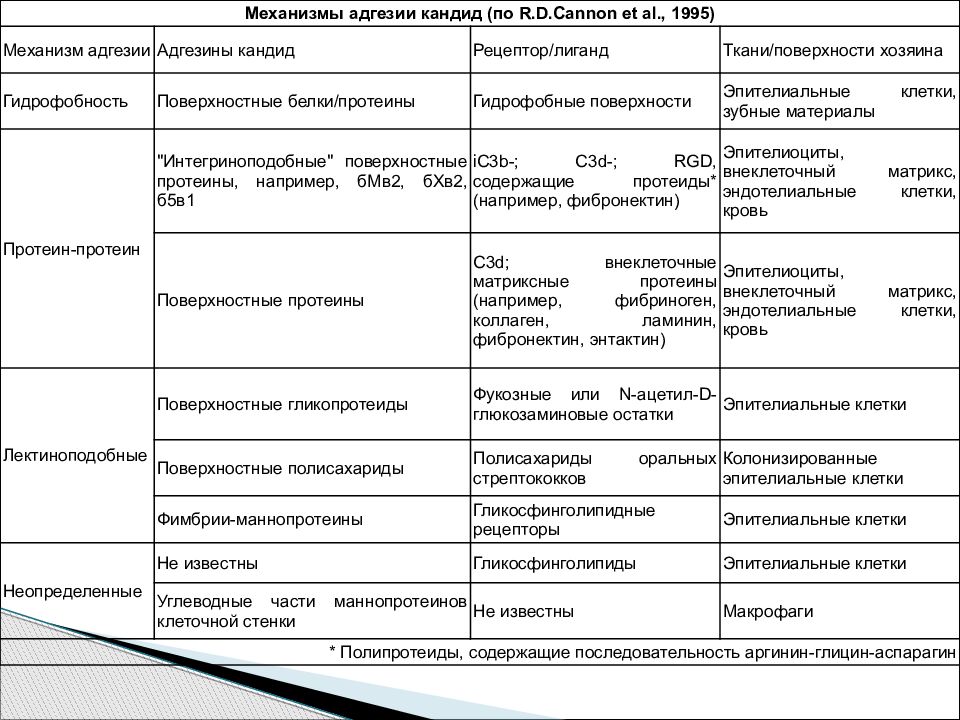

Механизмы адгезии кандид (по R.D.Cannon et al., 1995) Механизм адгезии Адгезины кандид Рецептор/лиганд Ткани/поверхности хозяина Гидрофобность Поверхностные белки/протеины Гидрофобные поверхности Эпителиальные клетки, зубные материалы Протеин-протеин "Интегриноподобные" поверхностные протеины, например, бМв2, бХв2, б5в1 iC3b-; C3d-; RGD, содержащие протеиды* (например, фибронектин) Эпителиоциты, внеклеточный матрикс, эндотелиальные клетки, кровь Поверхностные протеины C3d; внеклеточные матриксные протеины (например, фибриноген, коллаген, ламинин, фибронектин, энтактин) Эпителиоциты, внеклеточный матрикс, эндотелиальные клетки, кровь Лектиноподобные Поверхностные гликопротеиды Фукозные или N-ацетил-D-глюкозаминовые остатки Эпителиальные клетки Поверхностные полисахариды Полисахариды оральных стрептококков Колонизированные эпителиальные клетки Фимбрии-маннопротеины Гликосфинголипидные рецепторы Эпителиальные клетки Неопределенные Не известны Гликосфинголипиды Эпителиальные клетки Углеводные части маннопротеинов клеточной стенки Не известны Макрофаги * Полипротеиды, содержащие последовательность аргинин-глицин-аспарагин

Слайд 39

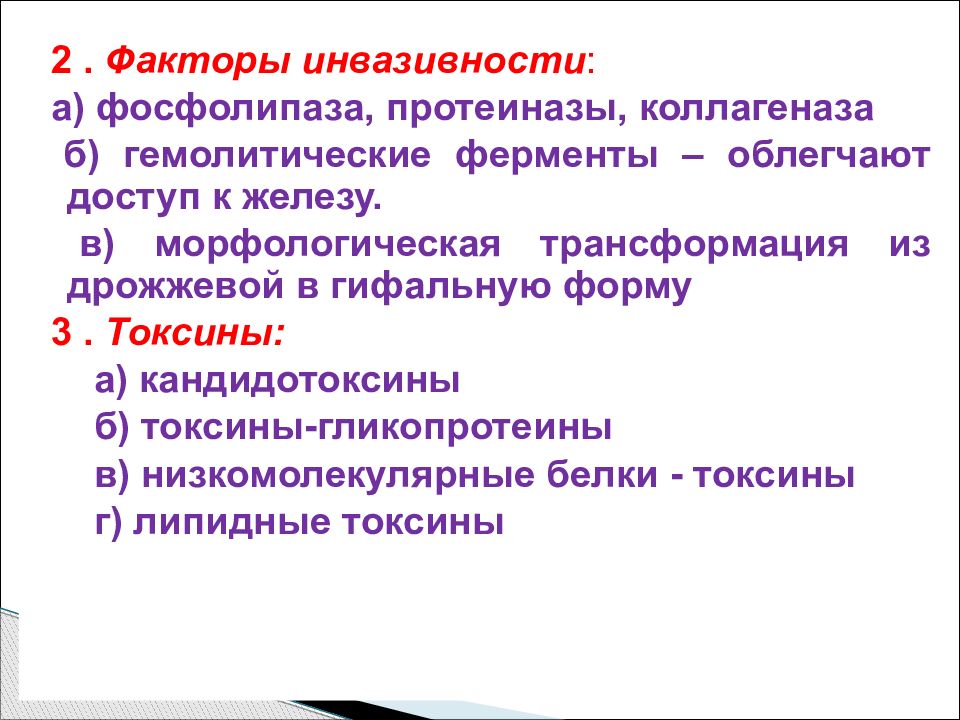

2. Факторы инвазивности : а) фосфолипаза, протеиназы, коллагеназа б) гемолитические ферменты – облегчают доступ к железу. в) морфологическая трансформация из дрожжевой в гифальную форму 3. Токсины: а) кандидотоксины б) токсины-гликопротеины в) низкомолекулярные белки - токсины г) липидные токсины

Слайд 40

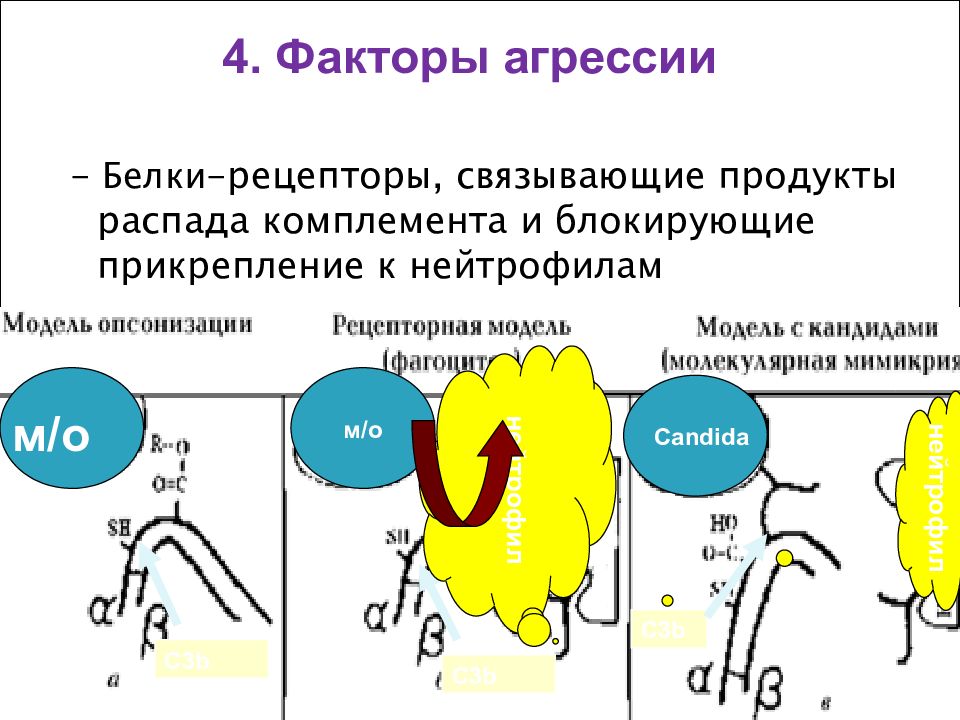

4. Факторы агрессии - Белки- рецепторы, связывающие продукты распада комплемента и блокирующие прикрепление к нейтрофилам С3 b С3 b м/о м/о нейтрофил Candida С3 b нейтрофил

Слайд 41

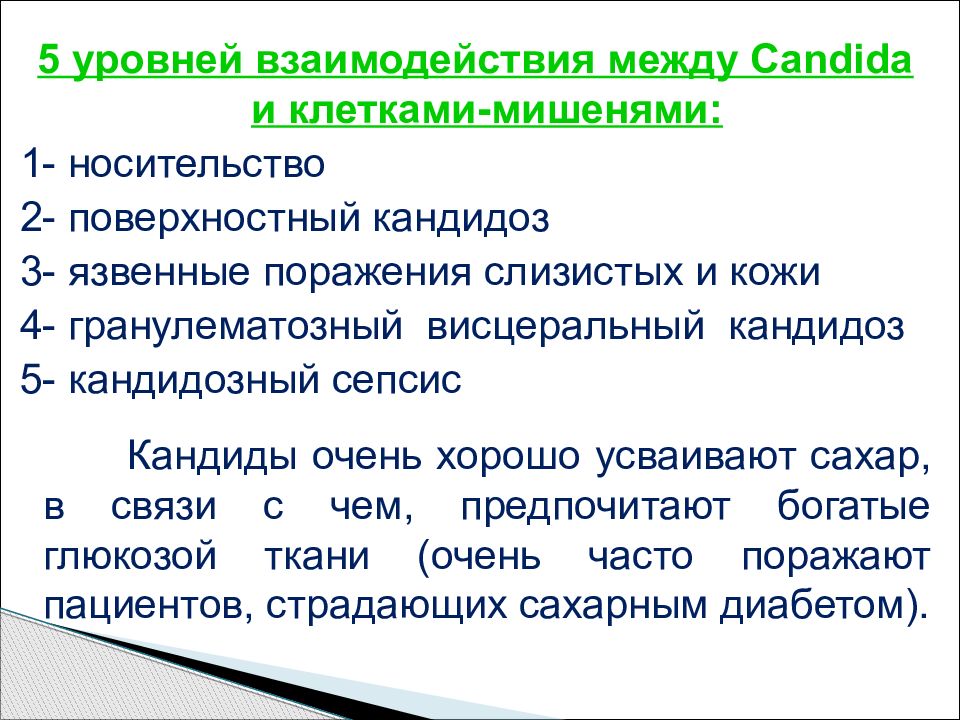

5 уровней взаимодействия между Candida и клетками-мишенями: 1- носительство 2- поверхностный кандидоз 3- язвенные поражения слизистых и кожи 4- гранулематозный висцеральный кандидоз 5- кандидозный сепсис Кандиды очень хорошо усваивают сахар, в связи с чем, предпочитают богатые глюкозой ткани (очень часто поражают пациентов, страдающих сахарным диабетом).

Слайд 43

Клиническое проявление и формы кандидоза полости рта По течению выделяют острое и хроническое. Всего бывает 4 формы кандидоза, которые могут встречаться как отдельные клинические формы, так и преобразовываться одна в другую. Кандидоз полости рта бывают нескольких видов: острый псевдомембранозный; острый и хронический атрофический; хронический гиперпластический: кандидозная (дрожжевая, микотическая) заеда.

Слайд 44

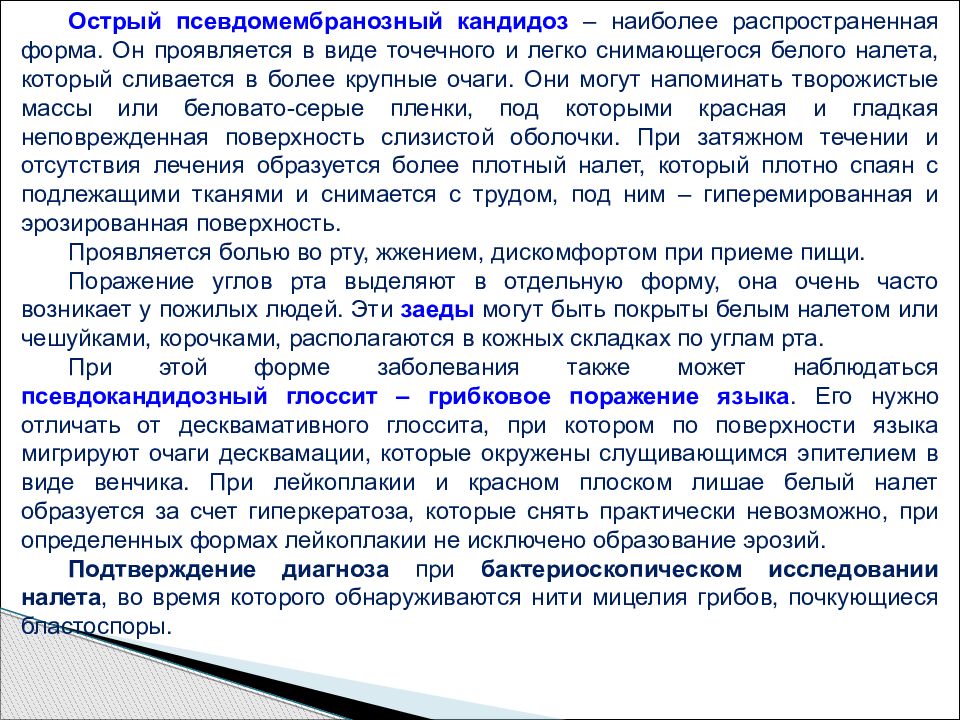

Острый псевдомембранозный кандидоз – наиболее распространенная форма. Он проявляется в виде точечного и легко снимающегося белого налета, который сливается в более крупные очаги. Они могут напоминать творожистые массы или беловато-серые пленки, под которыми красная и гладкая неповрежденная поверхность слизистой оболочки. При затяжном течении и отсутствия лечения образуется более плотный налет, который плотно спаян с подлежащими тканями и снимается с трудом, под ним – гиперемированная и эрозированная поверхность. Проявляется болью во рту, жжением, дискомфортом при приеме пищи. Поражение углов рта выделяют в отдельную форму, она очень часто возникает у пожилых людей. Эти заеды могут быть покрыты белым налетом или чешуйками, корочками, располагаются в кожных складках по углам рта. При этой форме заболевания также может наблюдаться псевдокандидозный глоссит – грибковое поражение языка. Его нужно отличать от десквамативного глоссита, при котором по поверхности языка мигрируют очаги десквамации, которые окружены слущивающимся эпителием в виде венчика. При лейкоплакии и красном плоском лишае белый налет образуется за счет гиперкератоза, которые снять практически невозможно, при определенных формах лейкоплакии не исключено образование эрозий. Подтверждение диагноза при бактериоскопическом исследовании налета, во время которого обнаруживаются нити мицелия грибов, почкующиеся бластоспоры.

Слайд 47

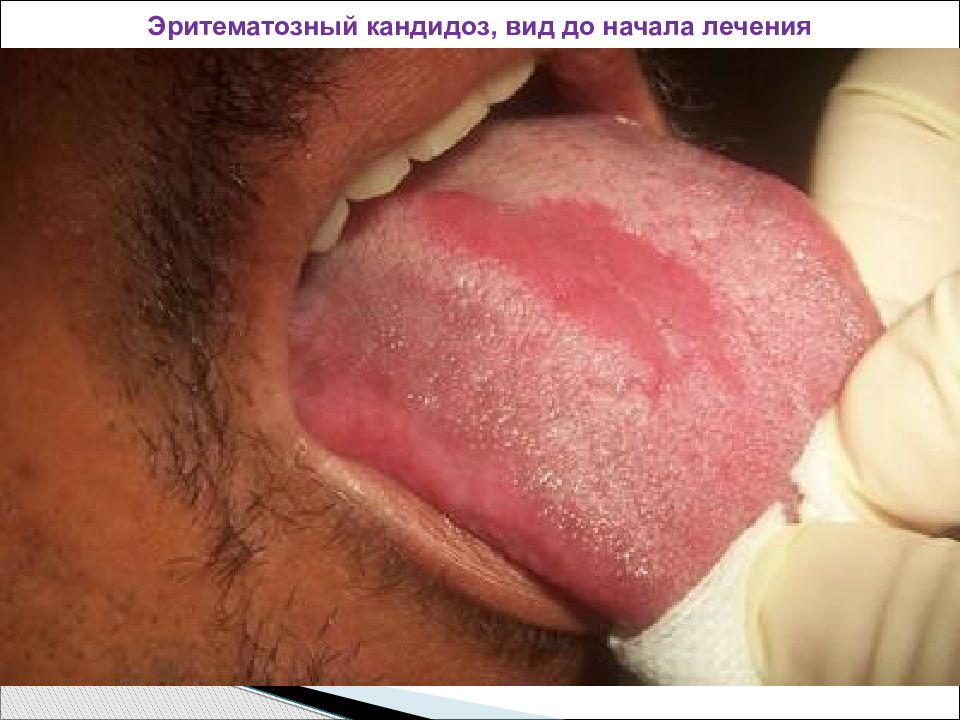

Острый атрофический кандидоз сопровождается болью, сухостью и жжением во рту. Язык становится малиновым, сухим, блестящим, с атрофированными сосочками. Налета нет или он обнаруживается лишь в глубоких складках. Симптоматика этой формы кандидоза схожа с аллергической реакцией на мономер пластмассовых протезов, чтобы подтвердить диагноз надо провести элиминационную пробу (отмена протеза) и бактериоскопию. Хронический атрофический кандидоз сопровождается примерно такими же симптомами – жжение, боль при артикуляции, еде, использовании зубного протеза. Часто слизистая под протезом гиперемирована, может наблюдаться папилломатоз, эрозии, трещины, микотический глоссит и заеды. Определяется сухость полости рта, покраснение, слюна тянется нитями при снятии протеза. Заеда, глоссит и воспаление неба – классическая картина хронического атрофического кандидоза.

Слайд 48

Хронический гиперпластический кандидоз – на воспаленной и покрасневшей слизистой оболочке образуется толстый слой налета в виде бляшек или узлов, который плотно с ней спаян. Чаще всего он располагается на небе и спинке языка. При длительном течении заболевания налет покрывается фибриновыми пленками, становится желтовато-серым, снимается очень плохо, обнажая кровоточащую эрозированную поверхность.

Слайд 49: При проникновении кандид развиваются защитные реакции:

При поверхностных поражениях грибы нарушают целостность барьеров, захватываются макрофагами, но они не могут уничтожить кандиды, Нейтрофилы могут фагоцитировать и уничтожать бластоспоры, повреждают псевдомицелий. Однако часть кандид остается жизнеспособными из-за незавершенности фагоцитоза. Ограничивают пролиферацию на слизистых оболочках, стимулируют выработку секреторного иммуно-глобулина А. Кандиды взаимодействуют с CD 4- и CD 8- лимфоцитами, формируется клеточный иммунитет, местно - гранулема. При проникновении кандид развиваются защитные реакции:

Слайд 50: Кандидоносительство

Транзиторное Кратковременное Длительное Хроническое Кандидоносительство

Слайд 51

Диагностика кандидоза основывается на оценке 1) жалоб пациента, 2) клиники заболевания, 3) проведенных лабораторных исследований. Микроскопическое исследование мазков или соскобов со слизистой проводят натощак перед чисткой зубов или через несколько часов после еды. В мазке обнаруживают зрелые или молодые клетки гриба, нити псевдомицелия. Исследование следует повторить после курса лечения.

Слайд 52

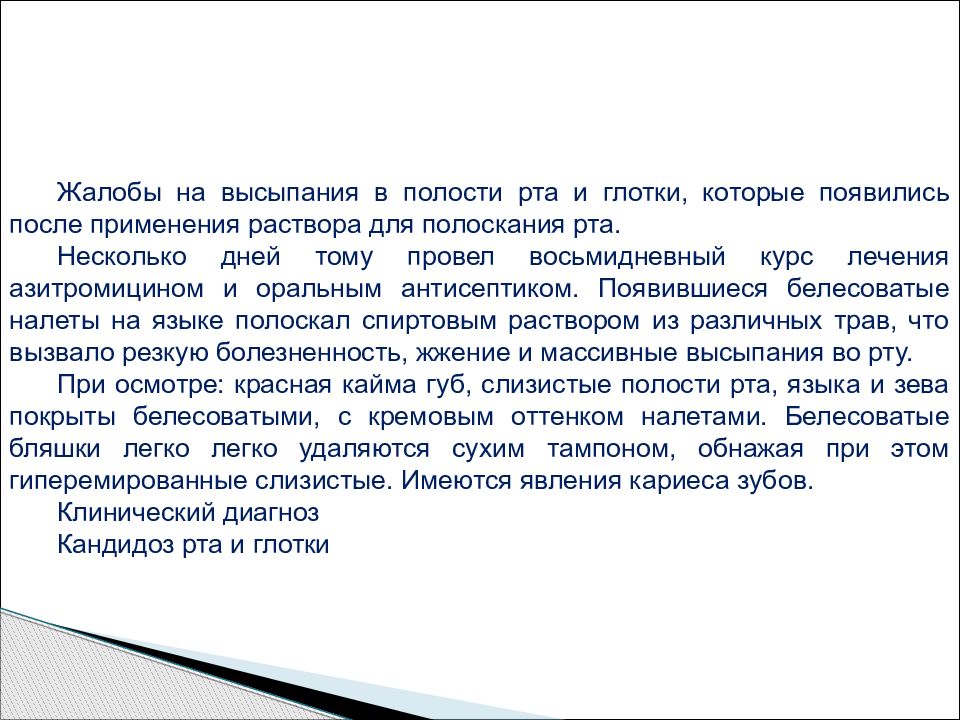

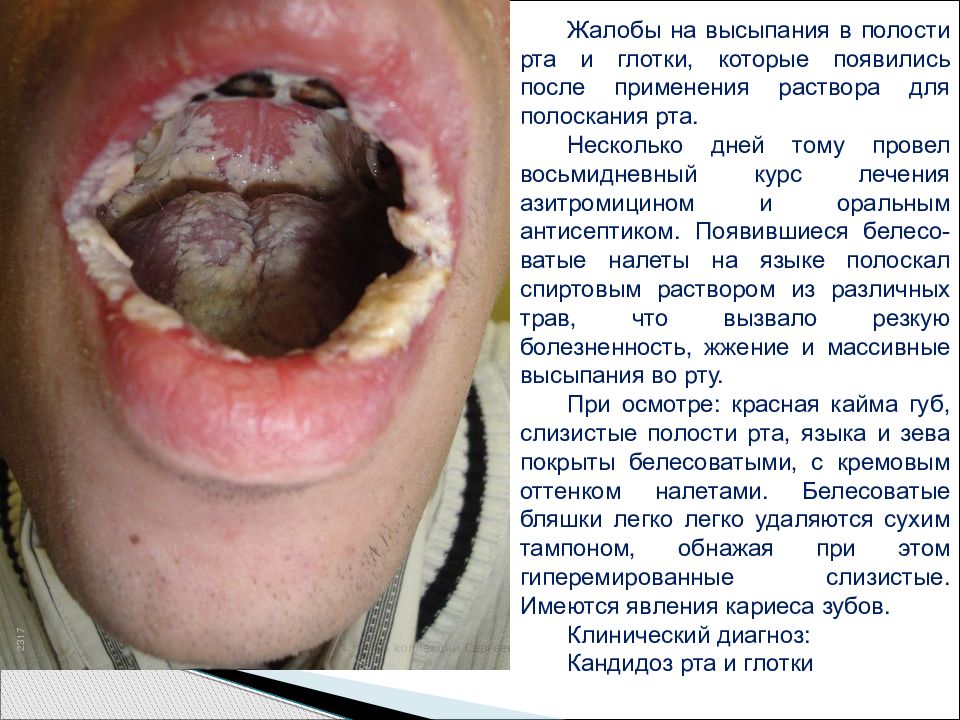

Жалобы на высыпания в полости рта и глотки, которые появились после применения раствора для полоскания рта. Несколько дней тому провел восьмидневный курс лечения азитромицином и оральным антисептиком. Появившиеся белесоватые налеты на языке полоскал спиртовым раствором из различных трав, что вызвало резкую болезненность, жжение и массивные высыпания во рту. При осмотре: красная кайма губ, слизистые полости рта, языка и зева покрыты белесоватыми, с кремовым оттенком налетами. Белесоватые бляшки легко легко удаляются сухим тампоном, обнажая при этом гиперемированные слизистые. Имеются явления кариеса зубов. Клинический диагноз Кандидоз рта и глотки

Слайд 53

Жалобы на высыпания в полости рта и глотки, которые появились после применения раствора для полоскания рта. Несколько дней тому провел восьмидневный курс лечения азитромицином и оральным антисептиком. Появившиеся белесо-ватые налеты на языке полоскал спиртовым раствором из различных трав, что вызвало резкую болезненность, жжение и массивные высыпания во рту. При осмотре: красная кайма губ, слизистые полости рта, языка и зева покрыты белесоватыми, с кремовым оттенком налетами. Белесоватые бляшки легко легко удаляются сухим тампоном, обнажая при этом гиперемированные слизистые. Имеются явления кариеса зубов. Клинический диагноз: Кандидоз рта и глотки

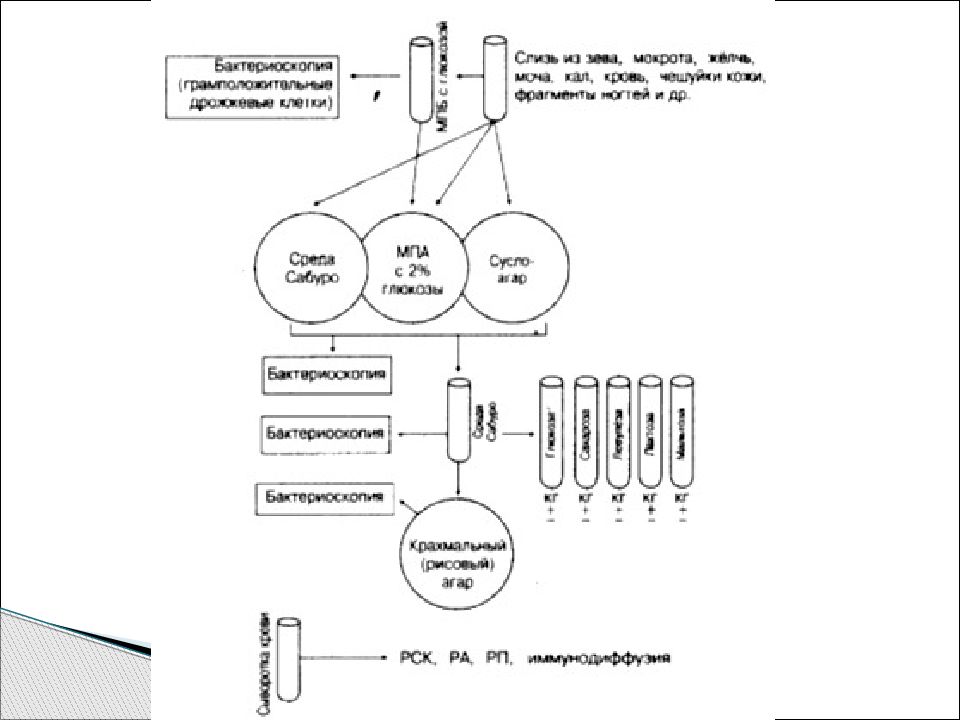

Слайд 56: Методы лабораторной диагностики

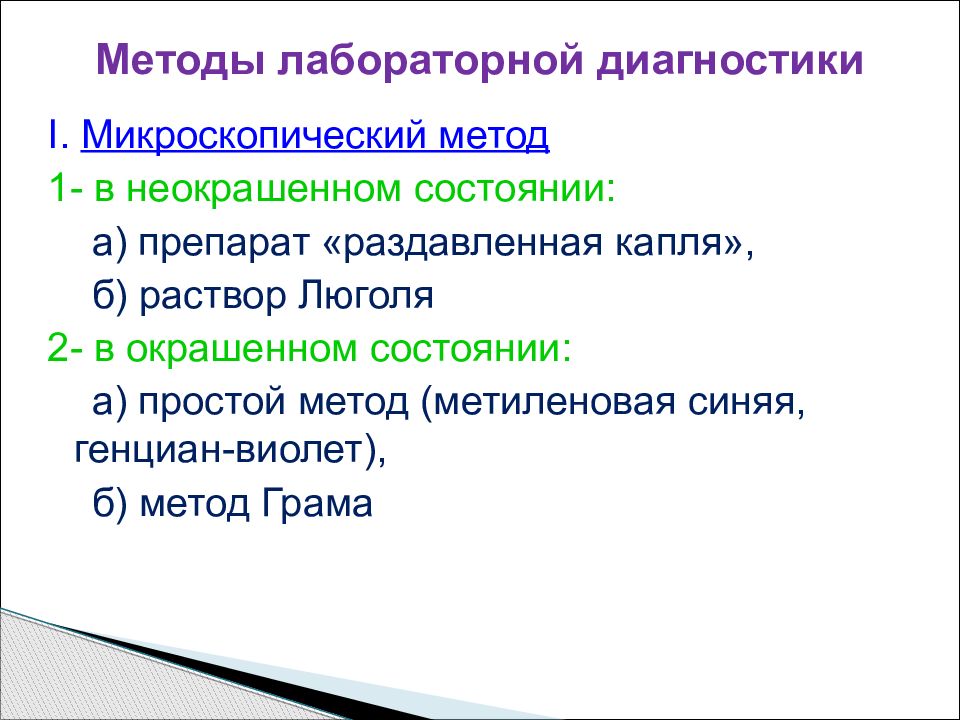

I. Микроскопический метод 1- в неокрашенном состоянии: а) препарат «раздавленная капля», б) раствор Люголя 2- в окрашенном состоянии: а) простой метод (метиленовая синяя, генциан-виолет), б) метод Грама Методы лабораторной диагностики

Слайд 57

II. Микологический метод III. Серологический метод – РА, РСК, РНГА, РИФ, ИФА. IV. Внутрикожная аллергическая проба с кандидином V. Молекулярно-генетический метод - ПЦР

Слайд 58

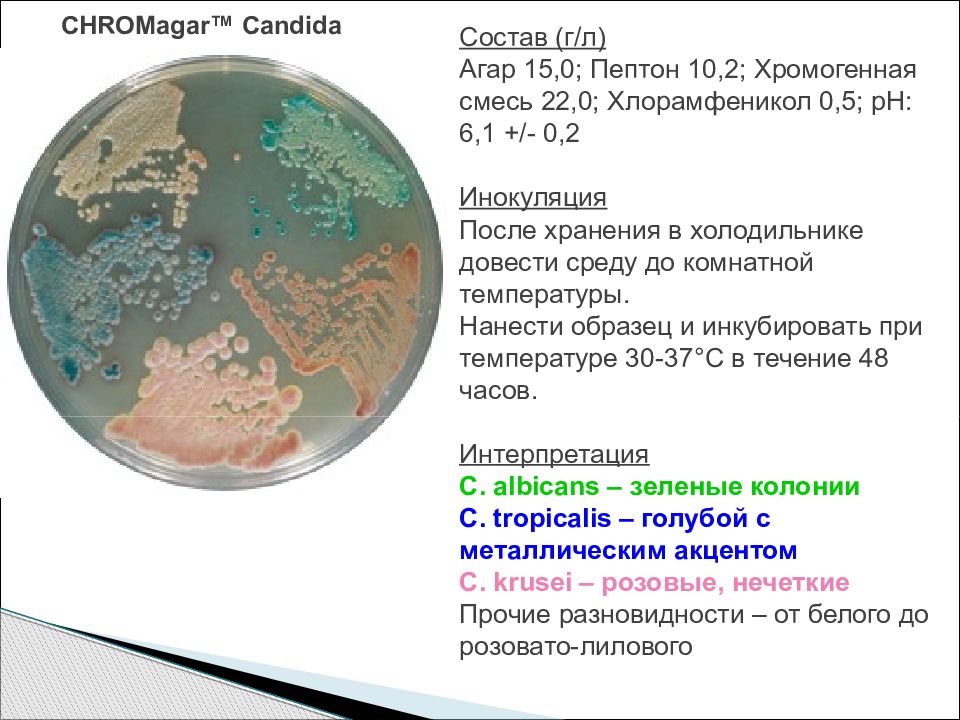

CHROMagar™ Candida Состав (г/л) Агар 15,0; Пептон 10,2; Хромогенная смесь 22,0; Хлорамфеникол 0,5; pH: 6,1 +/- 0,2 Инокуляция После хранения в холодильнике довести среду до комнатной температуры. Нанести образец и инкубировать при температуре 30-37°C в течение 48 часов. Интерпретация C. albicans – зеленые колонии C. tropicalis – голубой c металлическим акцентом C. krusei – розовые, нечеткие Прочие разновидности – от белого до розовато-лилового

Слайд 60

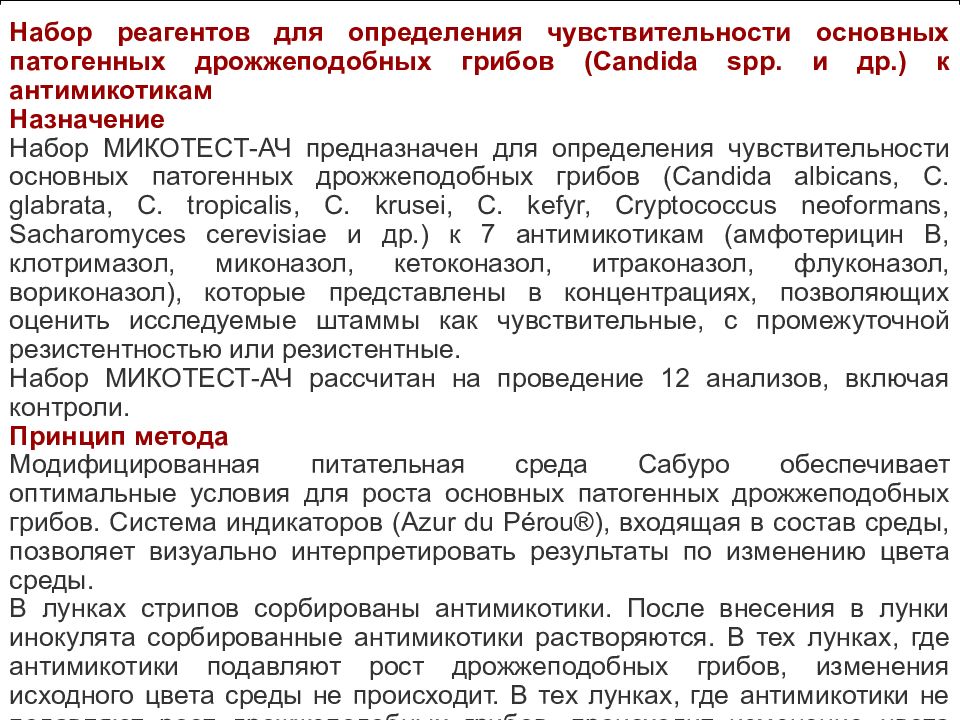

Набор реагентов для определения чувствительности основных патогенных дрожжеподобных грибов (Candida spp. и др.) к антимикотикам Назначение Набор МИКОТЕСТ-АЧ предназначен для определения чувствительности основных патогенных дрожжеподобных грибов (Candida albicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. krusei, C. kefyr, Cryptococcus neoformans, Sacharomyces cerevisiae и др.) к 7 антимикотикам (амфотерицин В, клотримазол, миконазол, кетоконазол, итраконазол, флуконазол, вориконазол), которые представлены в концентрациях, позволяющих оценить исследуемые штаммы как чувствительные, с промежуточной резистентностью или резистентные. Набор МИКОТЕСТ-АЧ рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроли. Принцип метода Модифицированная питательная среда Сабуро обеспечивает оптимальные условия для роста основных патогенных дрожжеподобных грибов. Система индикаторов (Azur du Pérou®), входящая в состав среды, позволяет визуально интерпретировать результаты по изменению цвета среды. В лунках стрипов сорбированы антимикотики. После внесения в лунки инокулята сорбированные антимикотики растворяются. В тех лунках, где антимикотики подавляют рост дрожжеподобных грибов, изменения исходного цвета среды не происходит. В тех лунках, где антимикотики не подавляют рост дрожжеподобных грибов, происходит изменение цвета среды с лилового на желтый.

Последний слайд презентации: Общая характеристика оппортунистических инфекций. Пневмоцисты и пневмоцистоз

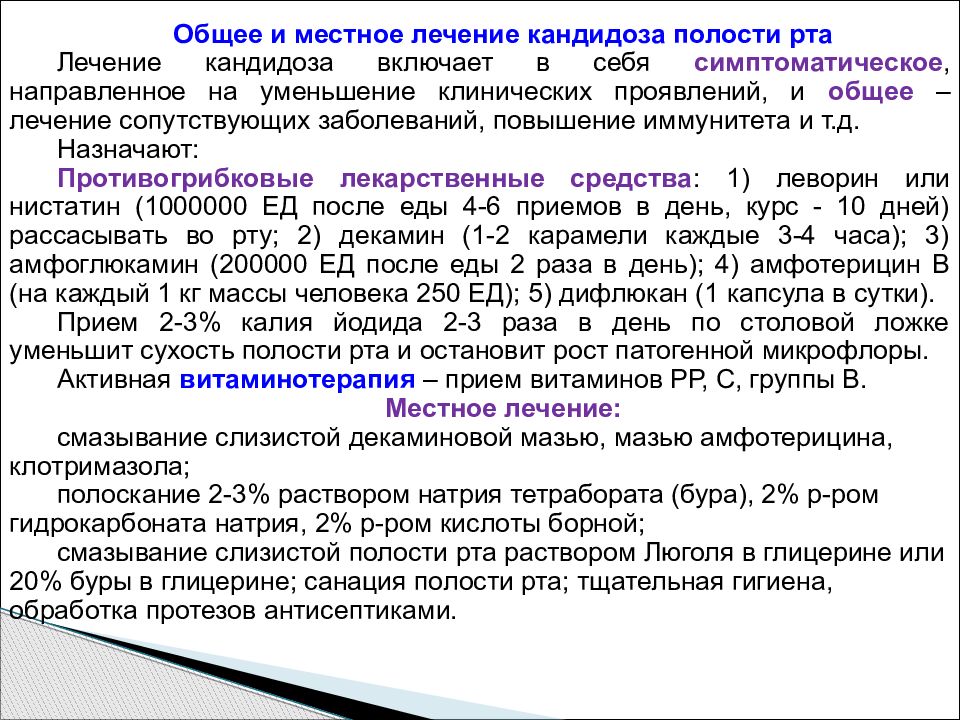

Общее и местное лечение кандидоза полости рта Лечение кандидоза включает в себя симптоматическое, направленное на уменьшение клинических проявлений, и общее – лечение сопутствующих заболеваний, повышение иммунитета и т.д. Назначают: Противогрибковые лекарственные средства : 1) леворин или нистатин (1000000 ЕД после еды 4-6 приемов в день, курс - 10 дней) рассасывать во рту; 2) декамин (1-2 карамели каждые 3-4 часа); 3) амфоглюкамин (200000 ЕД после еды 2 раза в день); 4) амфотерицин В (на каждый 1 кг массы человека 250 ЕД); 5) дифлюкан (1 капсула в сутки). Прием 2-3% калия йодида 2-3 раза в день по столовой ложке уменьшит сухость полости рта и остановит рост патогенной микрофлоры. Активная витаминотерапия – прием витаминов РР, С, группы В. Местное лечение: смазывание слизистой декаминовой мазью, мазью амфотерицина, клотримазола; полоскание 2-3% раствором натрия тетрабората (бура), 2% р-ром гидрокарбоната натрия, 2% р-ром кислоты борной; смазывание слизистой полости рта раствором Люголя в глицерине или 20% буры в глицерине; санация полости рта; тщательная гигиена, обработка протезов антисептиками.