Первый слайд презентации: Общие методы анализа лекарственных веществ

1 Общие методы анализа лекарственных веществ

Слайд 2: Краткий план лекции

2 Краткий план лекции 1. Классификация ЛВ. Общая характеристика фармакопейного анализа ЛВ. Реактивы, используемые в фармакопейном анализе. 2. Физико-химические свойства лекарственных веществ (агрегатное состояние, внешний вид, окраска, кристалличность, полиморфизм и методы его исследования. Растворимость. Кислотно-основные свойства лекарственных веществ). 3. Физические константы лекарственных средств и методы их определения. 4. Методы идентификации лекарственных средств 5. Примеси в лекарственных средствах, классификация, методы идентификации и анализа. Понятие о стрессовых испытаниях 6. Методы количественного анализа лекарственных средств

Слайд 3: Классификация ЛВ

3 Классификация ЛВ 1. Неорганические вещества (производные s-, p- и d- элементов). 2. Органические вещества 2.1. Алифатические соединения (алканы, галогеналканы, спирты, альдегиды, простые эфиры, углеводы, аминокислоты, карбоновые кислоты) 2.2. Ароматические соединения (фенолы, ароматические карбоновые кислоты, ароматические аминокислоты, фенилалкиламины, сульфаниламиды); 2.3. Стероидные соединения, простагландины

Слайд 4: Классификация ЛВ (продолжение)

4 Классификация ЛВ (продолжение) 2.3. Гетероциклические соединения 2.3.1. Соединения, содержащие один гетероатом (производные фурана, бензофурана, пиридина, хинолина, изохинолина и др.); 2.3.2. Соединения содержащие два и более одинаковых гетероатома (производные пиразола, имидазола, бензимидазола, пурина, птеридина и др.). 2.3.3. Соединения содержащие два и более разных гетероатомов (производные тиазола, бензотиазола, оксазолидины и др.). 2.4. Элементорганические вещества. 3. Радиофармацевтические препараты. 4. Биотехнологические (высокомолекулярные) лекарственные вещества

5 Фармацевтический анализ (анализ ЛВ и ЛС) Фармацевтический анализ – это раздел науки о химической характеристике и измерении БАВ на всех этапах производства – от контроля сырья до оценки качества полученного ЛВ, изучения его стабильности (установления сроков годности) и стандартизации ЛФ и ЛС. Особенности: 1. Проводится анализ совершенно различных по природе, структуре и свойствам веществ 2. Измеряемые концентрации (содержания) находятся в диапазоне от 10 -9 (1 ppb ) до 100%. 3. Анализируются не только индивидуальные ЛВ, но и их смеси.

6 Фармацевтический анализ (классификации) В зависимости от поставленных задач: 1. Фармакопейный анализ 2. Постадийный контроль производства ЛВ и ЛС 3. Анализ индивидуальных ЛС 4. Аптечный экспресс-анализ 5. Биофармацевтический анализ В зависимости от результата: 1. Качественный 2. Количественный 3. Полуколичественный (предельные испытания)

Слайд 7: Критерии фармацевтического анализа

7 Критерии фармацевтического анализа 1. Избирательность (специфичность, селективность) – способность однозначно оценивать определяемый компонент выбранным методом независимо от других присутствующих веществ (примесей, продуктов распада и др.) в испытуемом образце в пределах заданного диапазона применения. 2. Чувствительность 2.1. Предел обнаружения 2.2. Предел определения 3. Правильность – отражение разницы между истинным содержанием определяемого компонента и экспериментальным результатом анализа. 4. Воспроизводимость (прецизионность) – характеристика «рассеивания» результатов возле среднего значения определяемой величины. 5. Робастность – характеристика устойчивость методики во времени. Эти критерии устанавливаются в процессе валидации методов (методик)

Слайд 8: Фармакопейный анализ ЛВ (общая структура)

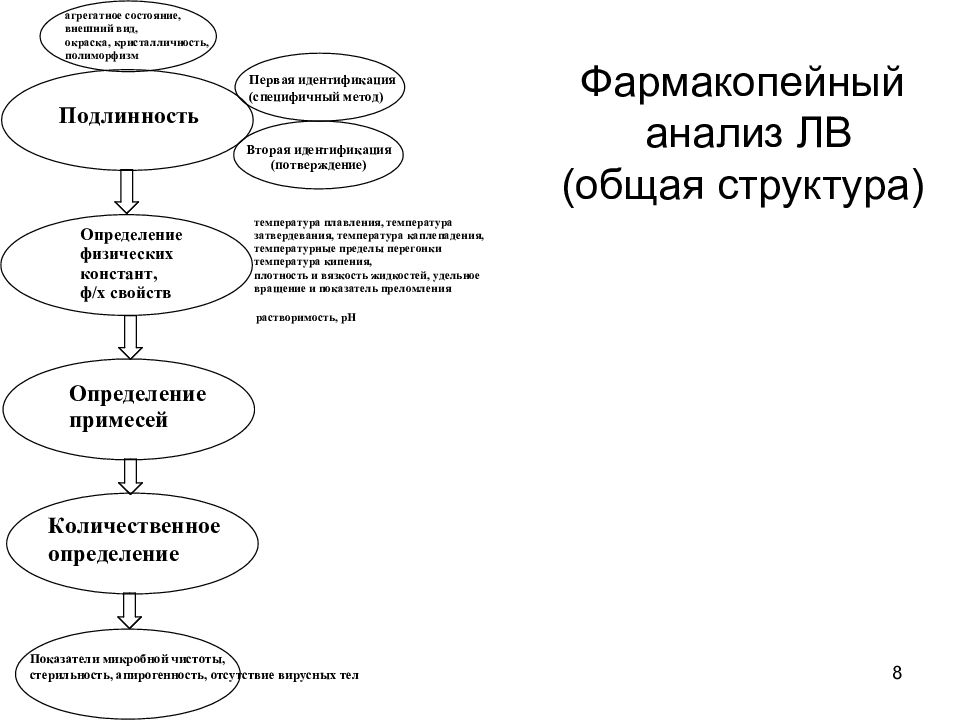

8 Фармакопейный анализ ЛВ (общая структура)

Слайд 9: Химическое название

9 Химическое название Используется номенклатура IUPAC (International Union Pure Applied Chemistry) – Международный союз чистой и прикладной химии) (гораздо реже – тривиальные названия) 1) определяют тип номенклатуры (заместительная, радикально- функциональная); 2) определяют тип характеристической группы, которую следует принять за главную; 3) определяют родоначальную структуру (главную цепь, старшую циклическую систему); 4) дают название исходной структуре и основным группам; 5) дают название префиксам; 6) проводят нумерацию; 7) объединяют частичные названия в общее полное название, придерживаясь алфавитного порядка для всех определяемых префиксов. Помимо названия указывают структурную химическую формулу и брутто-формулу.

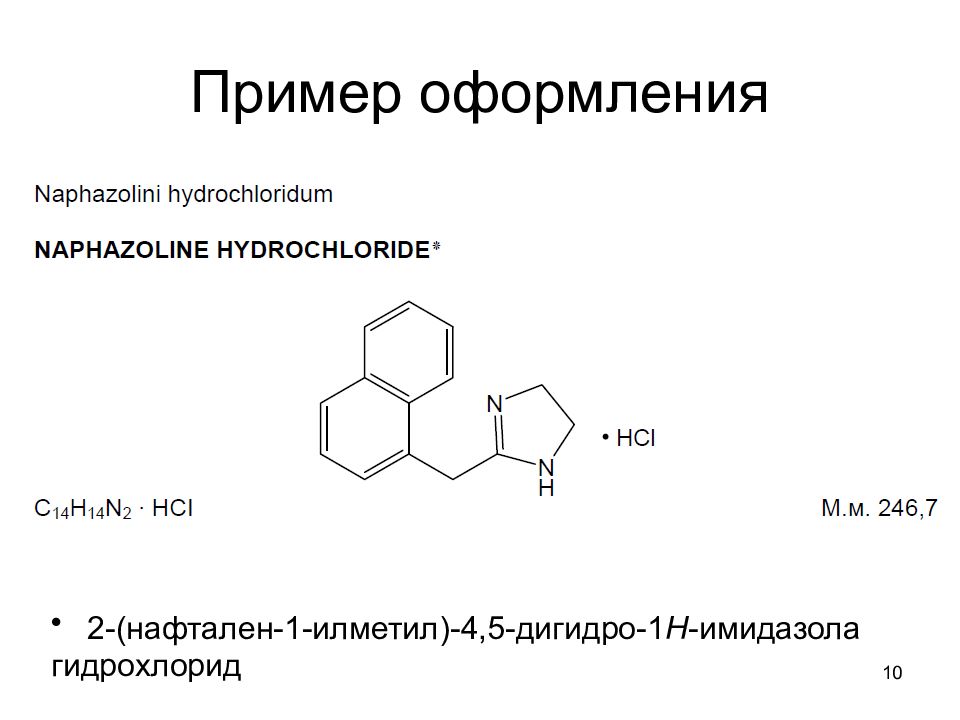

Слайд 10: Пример оформления

10 Пример оформления 2-(нафтален-1-илметил)-4,5-дигидро-1 Н -имидазола гидрохлорид

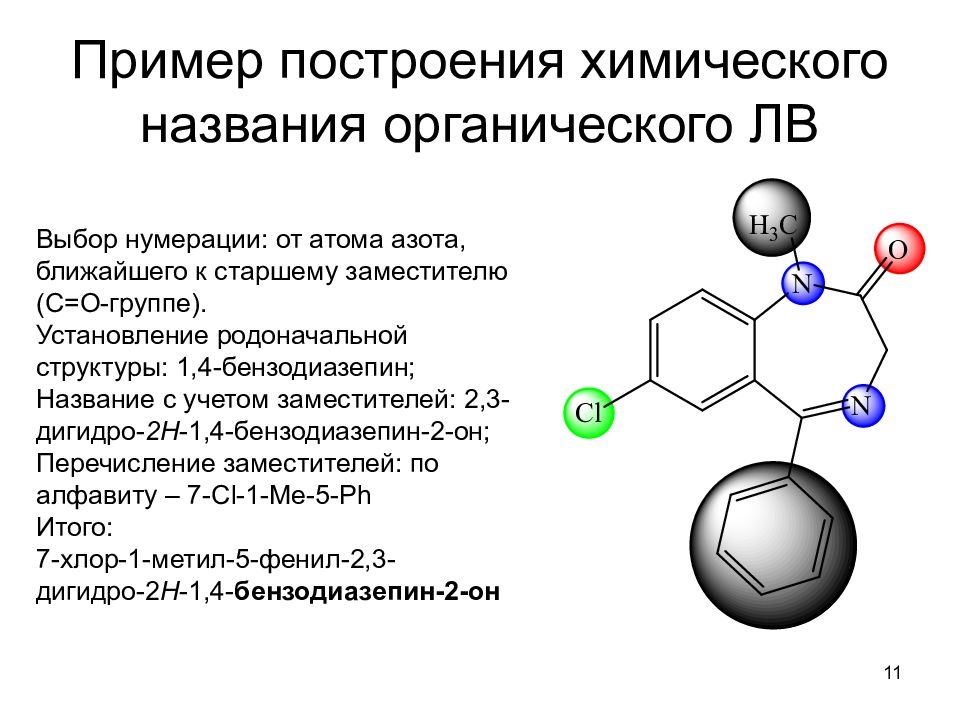

Слайд 11: Пример построения химического названия органического ЛВ

11 Пример построения химического названия органического ЛВ Выбор нумерации: от атома азота, ближайшего к старшему заместителю (С=О-группе). Установление родоначальной структуры: 1,4-бензодиазепин; Название с учетом заместителей: 2,3-дигидро- 2Н -1,4-бензодиазепин-2-он; Перечисление заместителей: по алфавиту – 7- Cl -1- Me-5-Ph Итого: 7-хлор-1-метил-5-фенил-2,3- дигидро-2 Н -1,4- бензодиазепин-2-он

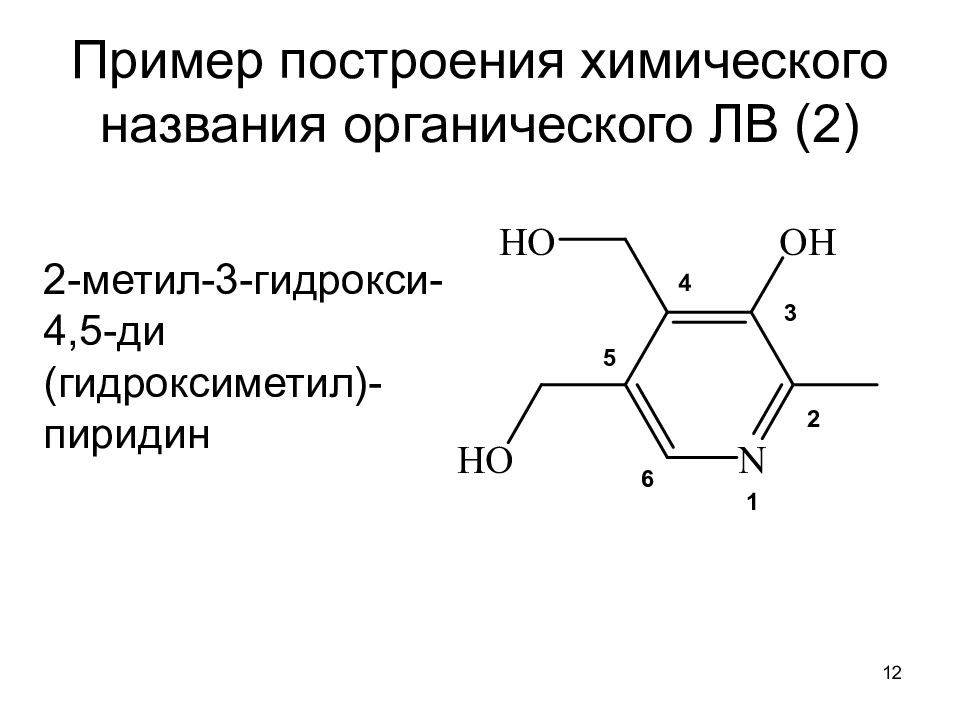

Слайд 12: Пример построения химического названия органического ЛВ (2)

12 Пример построения химического названия органического ЛВ (2) 2-метил-3-гидрокси-4,5-ди (гидроксиметил)-пиридин 1 2 3 4 5 6

Слайд 13: Описание ЛВ

13 Описание ЛВ 1. Агрегатное состояние (жидкость, газ, твердое вещество, кристалличность), цвет, запах, особые свойства (гигроскопичность, легкая окисляемость на воздухе и др.), размер частиц (для тв. веществ). 2. Полиморфизм – явление, характерное для твердых веществ – способность вещества в твердом состоянии существовать в различных кристаллических формах при одном и том же химическом составе. При описании сольватов (гидратов) используется термин «псевдополиморфизм» (изменчивость состава сольвата или гидрата).

Слайд 14: Описание ЛВ - полиморфизм

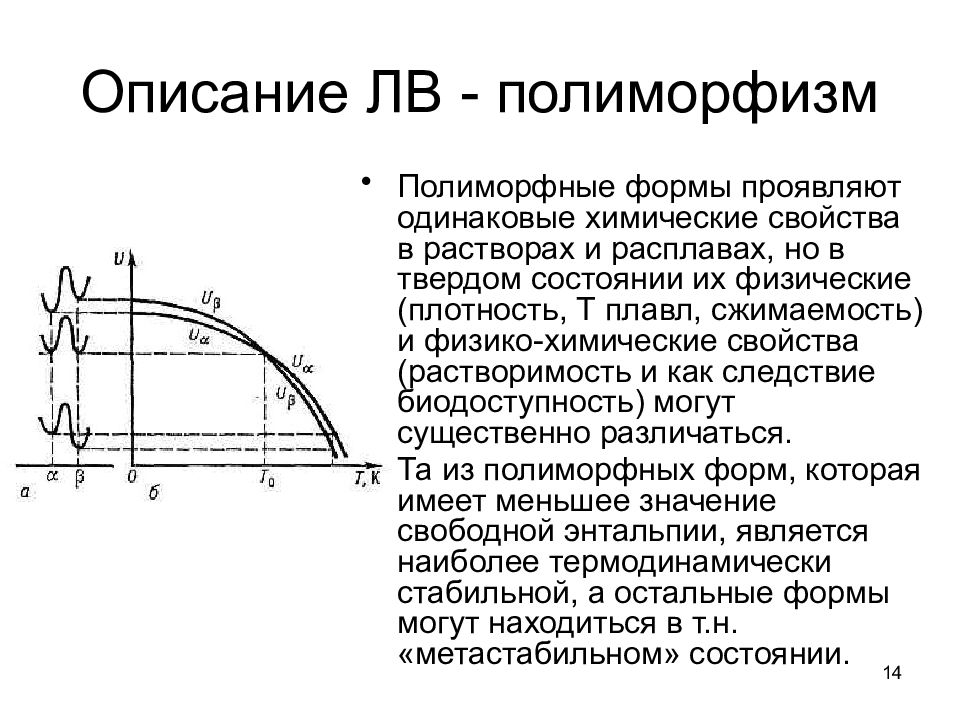

14 Описание ЛВ - полиморфизм Полиморфные формы проявляют одинаковые химические свойства в растворах и расплавах, но в твердом состоянии их физические (плотность, Т плавл, сжимаемость) и физико-химические свойства (растворимость и как следствие биодоступность) могут существенно различаться. Та из полиморфных форм, которая имеет меньшее значение свободной энтальпии, является наиболее термодинамически стабильной, а остальные формы могут находиться в т.н. «метастабильном» состоянии.

Слайд 15: Полиморфизм (примеры)

15 Полиморфизм (примеры) Аллотропные формы углерода: a) лонсдейлит; б) алмаз; в) графит; г) аморфный углерод; д) C60 (фуллерен); е) графен; ж) однослойная нанотрубка

Слайд 16: Полиморфизм (примеры)

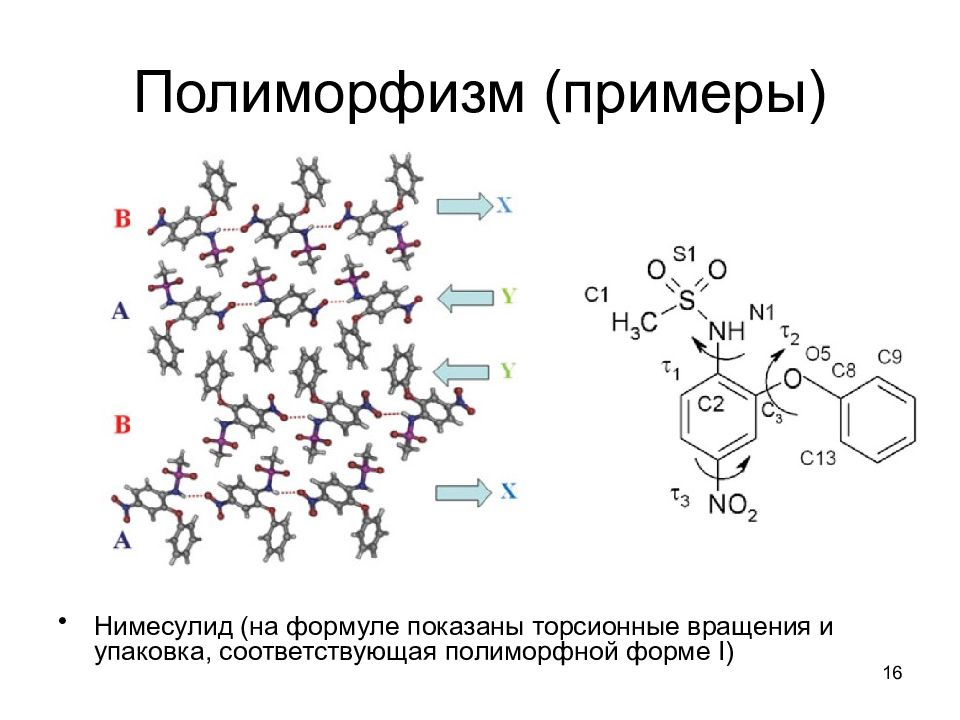

16 Полиморфизм (примеры) Нимесулид (на формуле показаны торсионные вращения и упаковка, соответствующая полиморфной форме I )

Слайд 17: Полиморфизм (примеры)

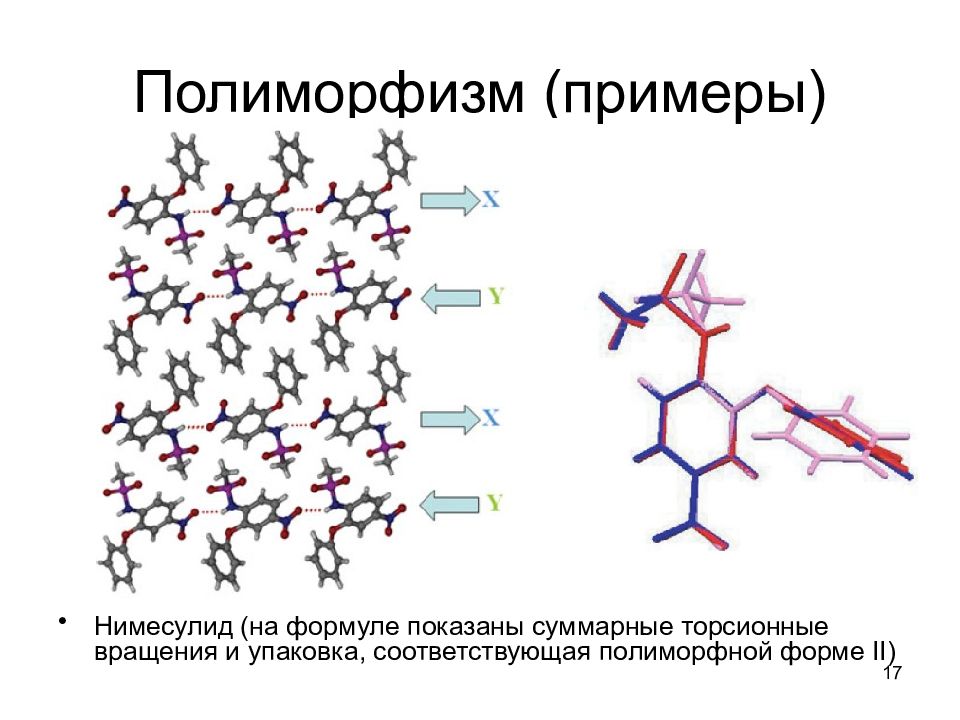

17 Полиморфизм (примеры) Нимесулид (на формуле показаны суммарные торсионные вращения и упаковка, соответствующая полиморфной форме II )

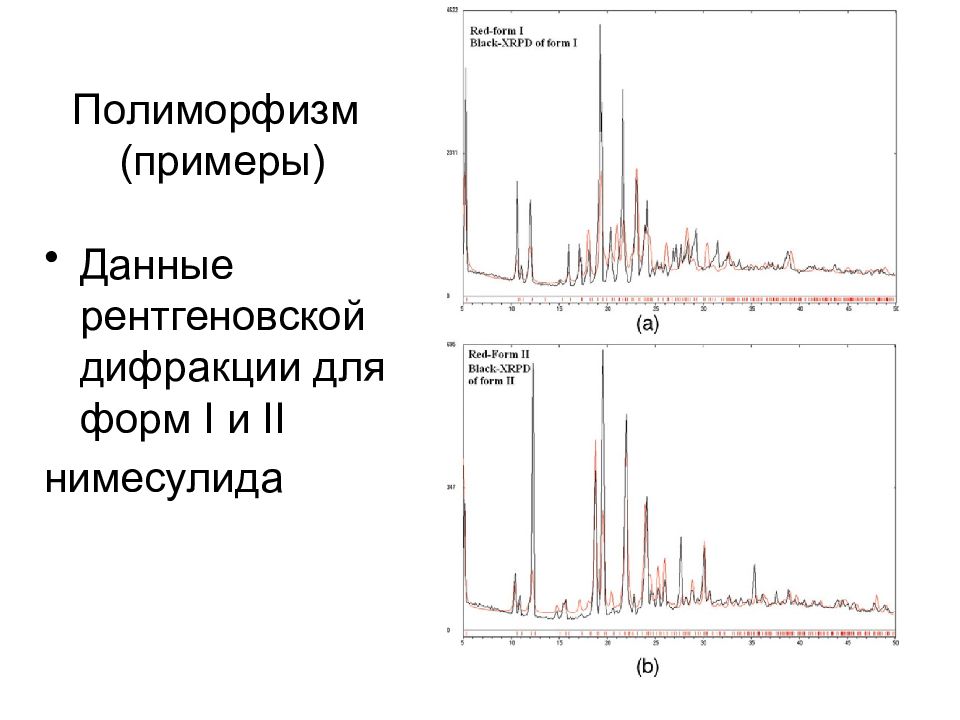

Слайд 18: Полиморфизм (примеры)

18 Полиморфизм (примеры) Данные рентгеновской дифракции для форм I и II нимесулида

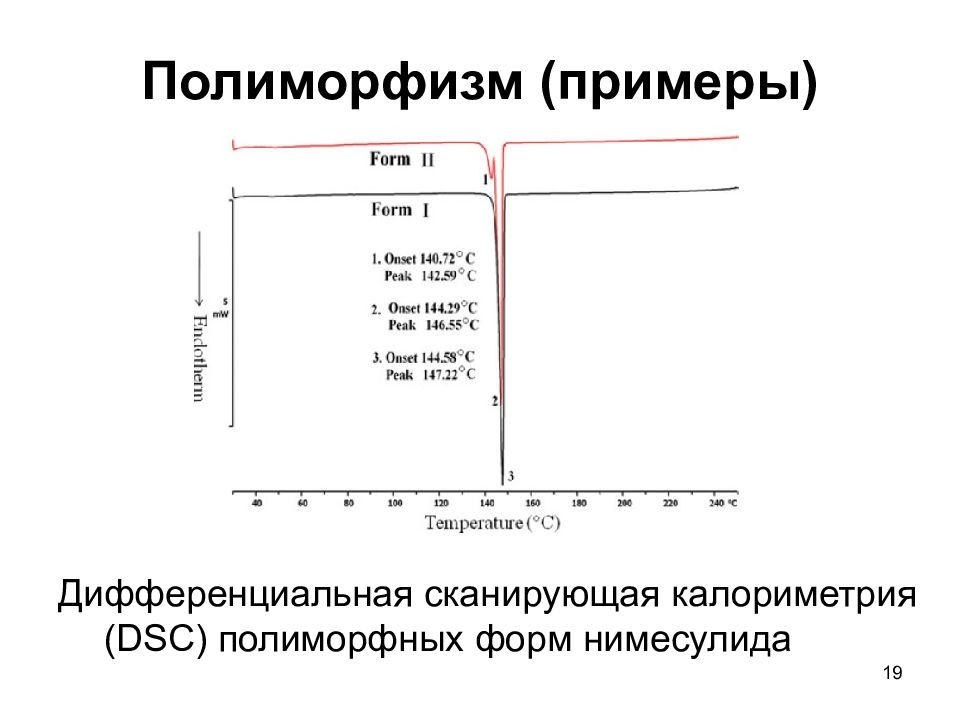

Слайд 19: Полиморфизм (примеры)

19 Полиморфизм (примеры) Дифференциальная сканирующая калориметрия ( DSC ) полиморфных форм нимесулида

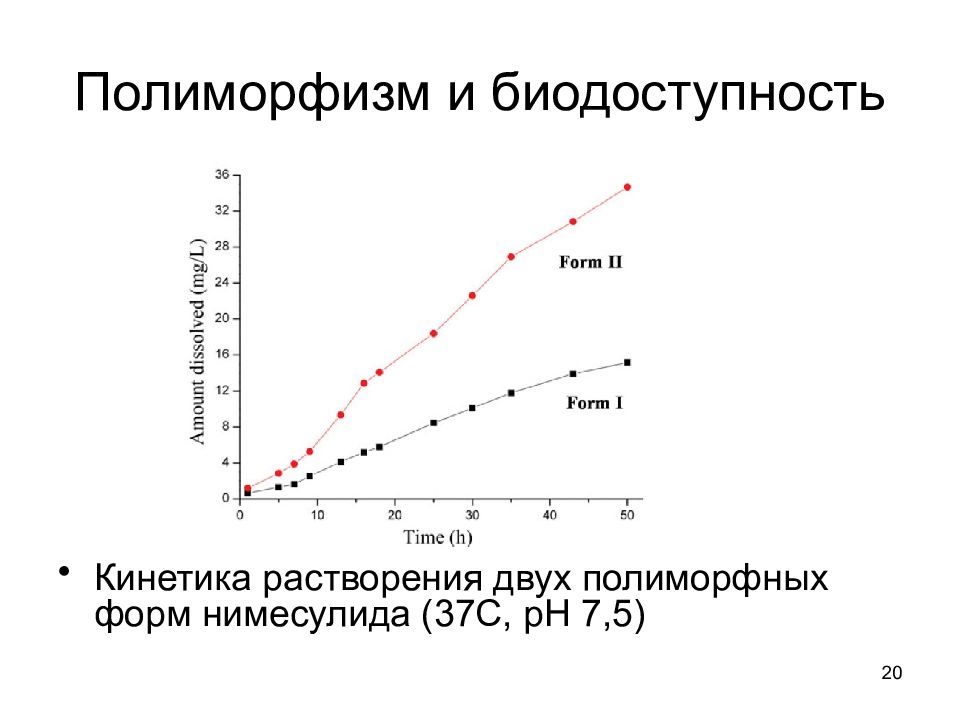

Слайд 20: Полиморфизм и биодоступность

20 Полиморфизм и биодоступность Кинетика растворения двух полиморфных форм нимесулида (37С, рН 7,5)

Слайд 21: Методы исследования полиморфных форм

21 Методы исследования полиморфных форм 1. Рентгеновская дифракция (порошок и кристаллы) 2. Дифференциальная сканирующая калориметрия, микрокалориметрия 3. Термогравиметрия 4. Анализ поглощения влаги 5. ИК-Фурье-спектроскопия 6. Рамановская спектроскопия 7. Изучение растворимости (кинетики растворения)

Слайд 22: Размер частиц (порошки, пеллеты)

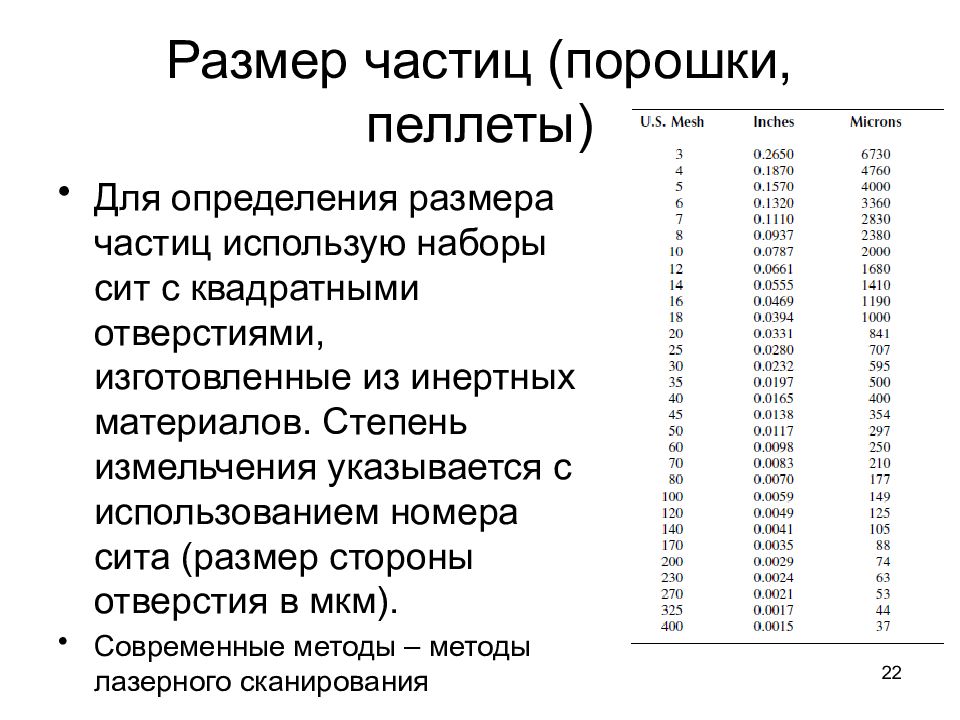

22 Размер частиц (порошки, пеллеты) Для определения размера частиц использую наборы сит с квадратными отверстиями, изготовленные из инертных материалов. Степень измельчения указывается с использованием номера сита (размер стороны отверстия в мкм). Современные методы – методы лазерного сканирования

Слайд 23: Растворимость

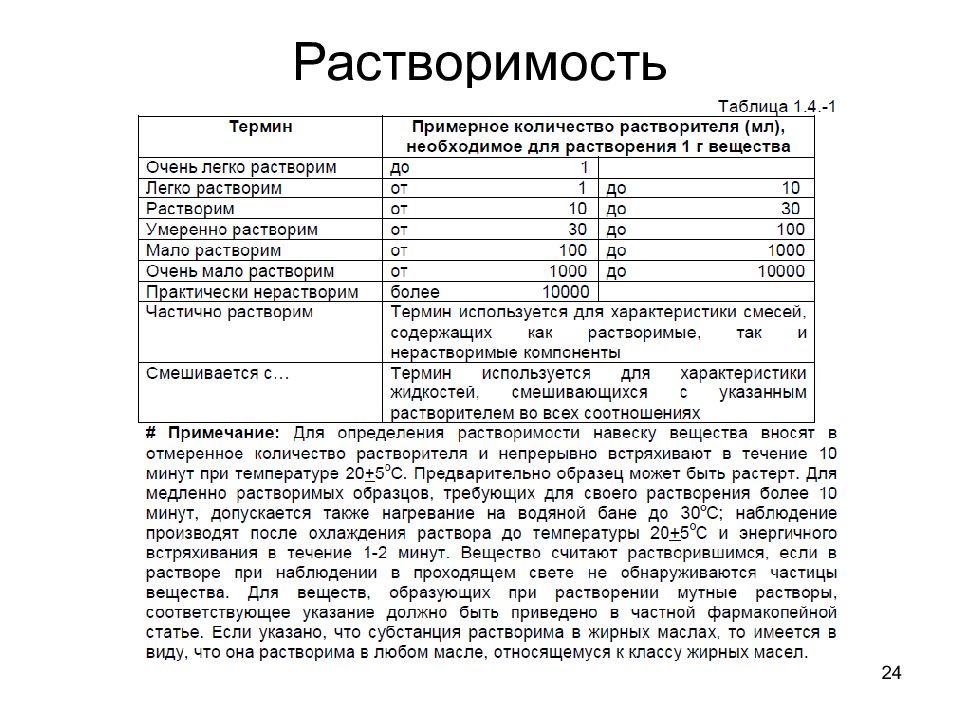

23 Растворимость Данные о растворимости вещества означают приблизительную растворимость при температуре 20°С, если нет других указаний. Выражение «растворим в стольких-то частях» следует понимать как указание на число миллилитров растворителя (представленное указанным числом частей), в которых растворим 1 г твердого вещества. Иногда для обозначения растворимости вещества используются описательные термины (легко, плохо, трудно и т.д.). Классическое описание растворимости (справочники) – 1 г вещества растворяется в Х г растворителя при температуре Т.

Слайд 25: Кислотно-основные свойства

25 Кислотно-основные свойства Не приводятся в нормативных документах по контролю качества ЛВ, но имеют решающее значение при проведении испытаний, растворимости в водных средах, выборе методик и методов анализа, а также всасыванию, распределению, биодоступности ЛВ. По кислотно-основным свойствам все вещества делятся на неионогенные (не кислота/не основание) и ионогенные – кислоты (проявляющие в основном кислотные свойства), основания, амфолиты.

Слайд 26: Методы определения физических констант

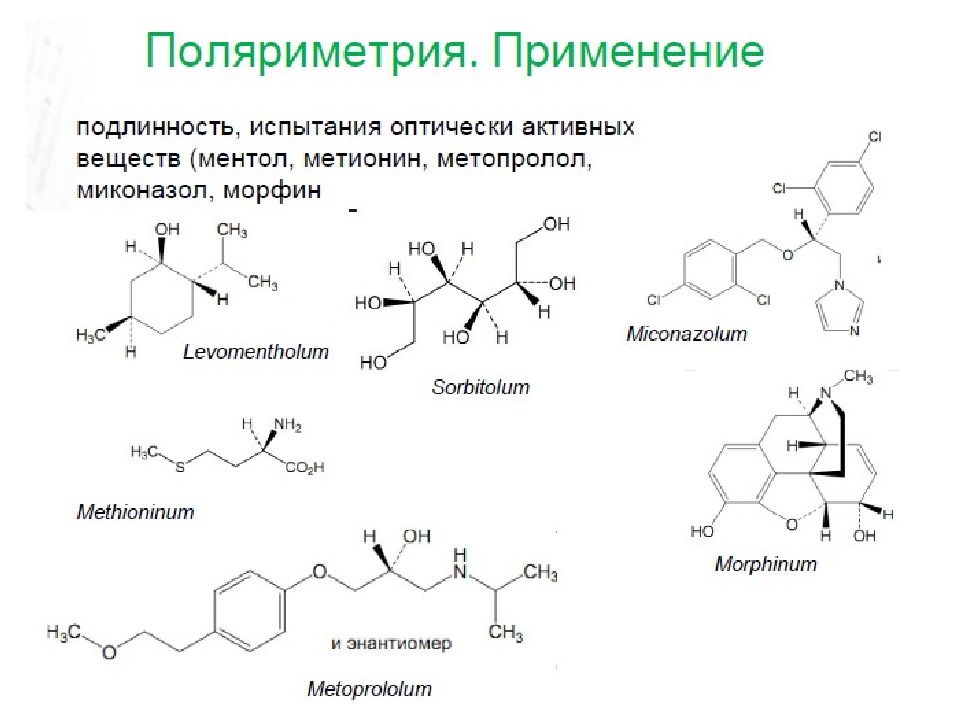

26 Методы определения физических констант 1. Гравиметрия 2. Рефрактометрия 3. Поляриметрия 4. Вискозиметрия (капиллярная, ротационная) 5. Термометрия

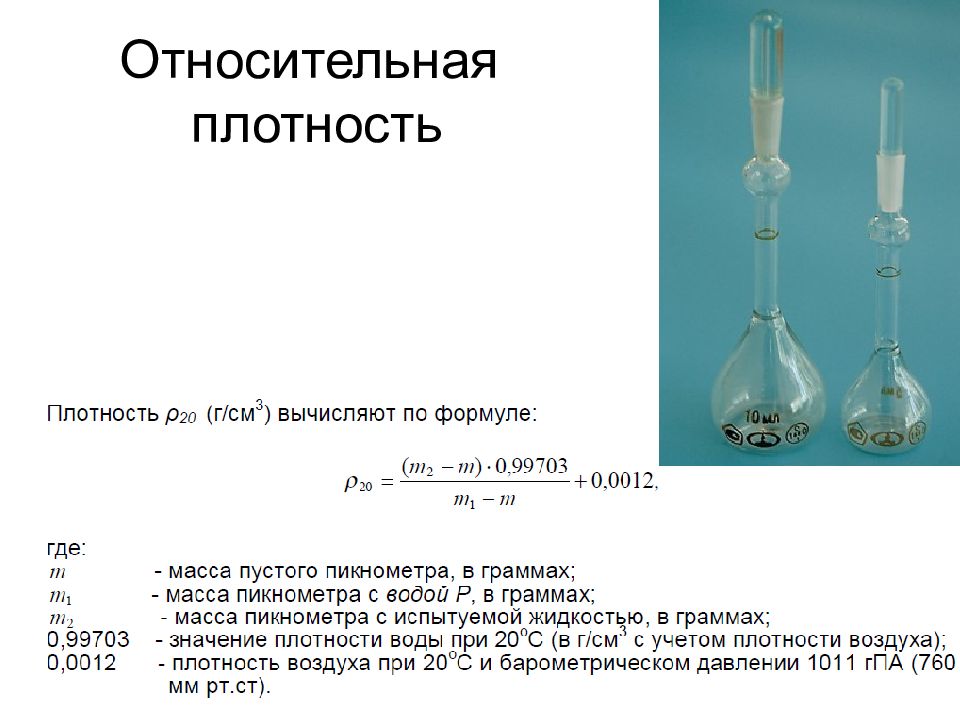

Слайд 27: Относительная плотность ( d 20 )

27 Относительная плотность ( d 20 ) Относительная плотность d представляет собой отношение массы определенного объема вещества к массе равного его объема воды при температуре 20 о С. Относительную плотность d определяют с помощью пикнометра, плотномера, гигростатических весов или ареометра с точностью до десятичных знаков, обозначенных в частной статье. Атмосферное давление при взвешивании не учитывают, так как связанная с ним ошибка не превышает единицы в третьем десятичном знаке. Кроме того, обычно используют два других определения. Относительная плотность вещества представляет собой отношение массы определенного объема вещества при температуре 20 о С к массе равному ему объема воды при температуре 4 о С. Плотность ρ 20 - это отношение массы вещества к его объему при температуре 20 о С. Плотность выражают в килограммах на кубический метр (1 кг/м 3 = 10 –3 г/см 3 ). Чаще всего измерение плотности выражается в граммах на кубический сантиметр (г/см 3 ).

Слайд 37: Вязкость

37 Вязкость Вязкость (внутреннее трение) – свойство текучих тел оказывать сопротивление передвижению одной их части относительно другой. Текучие тела могут иметь ньютоновский тип течения. Ньютоновскими жидкостями называют системы, вязкость которых не зависит от напряжения сдвига и является постоянной величиной в соответствии с законом Ньютона. Для ньютоновских жидкостей различают динамическую, кинематическую, относительную, удельную, приведенную и характеристическую вязкости. Для неньютоновских жидкостей характерна, главным образом, структурная вязкость. Динамическая вязкость или коэффициент вязкости η – это тангенциальная сила, приходящаяся на единицу поверхности, которая также называется напряжением сдвига t, выраженная в паскалях (Па), которую необходимо приложить для того, чтобы переместить слой жидкости площадью 1 м 2 со скоростью (v) 1 метр в секунду (м.с -1 ), находящийся на расстоянии ( х ) 1 метр относительно другого слоя, параллельно площади скольжения.

Слайд 38: Вязкость (капиллярный метод)

38 Вязкость (капиллярный метод) Методика. Испытуемую жидкость, имеющую температуру 20 о С, если в частной статье не обозначена другая температура, заливают в вискозиметр через трубку (L) в таком количестве, чтобы заполнить расширение (А), но при этом уровень жидкости в расширении (В) должен остаться ниже выхода к вентиляционной трубке (М). Вискозиметр в вертикальном положении погружают в водяную баню при температуре (20+/-0,1) о С, если в частной статье не указана другая температура, удерживая его в этом положении не менее 30 минут для установления температурного равновесия. Трубку (М) закрывают и повышают уровень жидкости в трубке (N) таким образом, чтобы она находилась примерно на 8 мм выше метки (Е). Удерживают жидкость на этом уровне, закрыв трубку (N) и открыв трубку (М). Затем открывают трубку (N) и измеряют время, за которое уровень жидкости снизится от метки (Е) до метки (F), секундомером с точностью до одной пятой секунды.

Слайд 40: Температура плавления

40 Температура плавления 1. Капиллярный метод определения температуры плавления. Температура плавления, определенная капиллярным методом, представляет собой температуру, при которой последняя твердая частичка уплотненного столбика вещества в капиллярной трубке переходит в жидкую фазу. 2. Открытый капиллярный метод - применяют для веществ, имеющих аморфную структуру, не растирающихся в порошок и плавящихся ниже температуры кипения воды, таких как жиры, воск, парафин, вазелин, смолы. 3. Метод мгновенного плавления - применяют для твердых веществ, легко превращаемых в порошок. 4. Температура каплепадения - температура, при которой в условиях, приведенных ниже, первая капля расплавленного испытуемого вещества падает из чашечки (жиры, воски, масла). 5. Температура затвердевания – максимальная температура, при которой происходит затвердевание переохлажденной жидкости.

Слайд 41: Определение температуры плавления (инструментальное)

41 Определение температуры плавления (инструментальное) Видео процесса плавления Цветное видео высокого разрешения позволяет изучать вещества, которые плавятся с разложением или имеют окраску. С помощью приборов можно также изучать явления термохромизма.

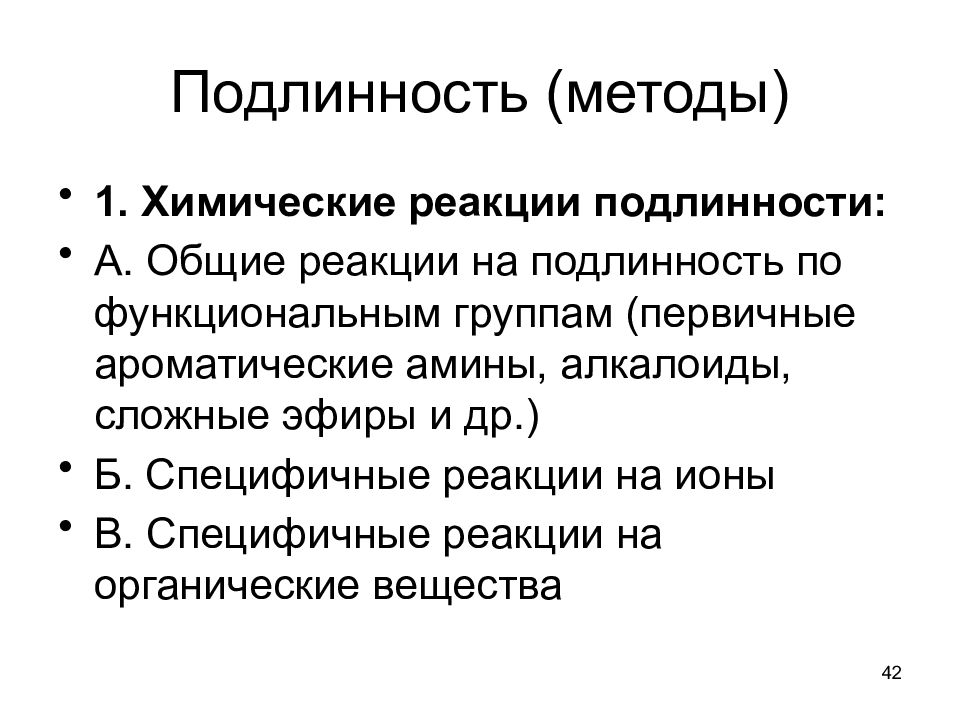

Слайд 42: Подлинность (методы)

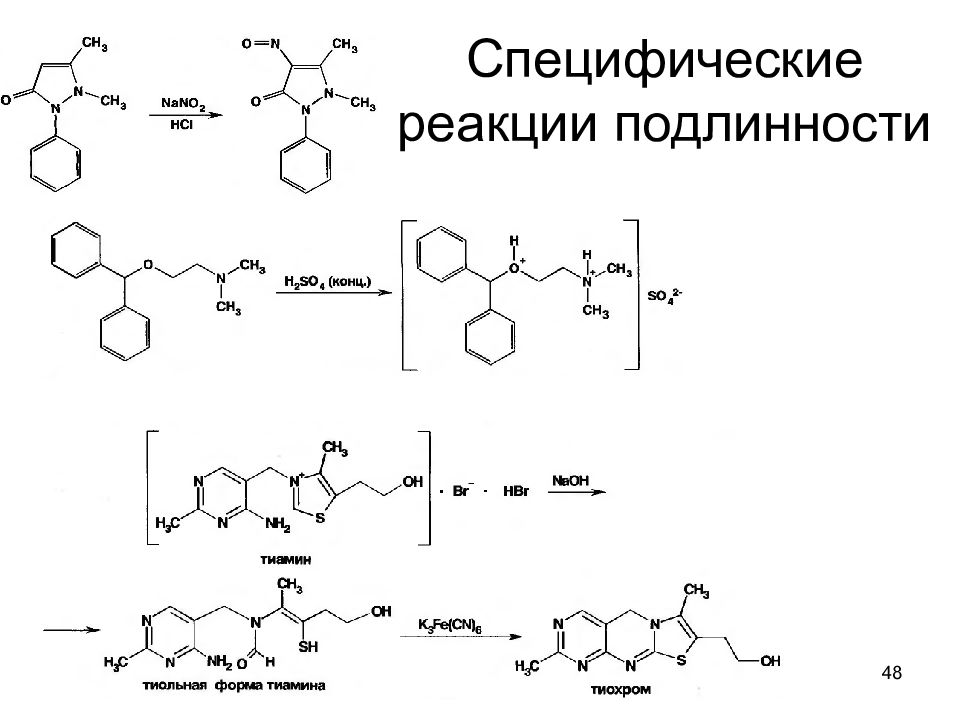

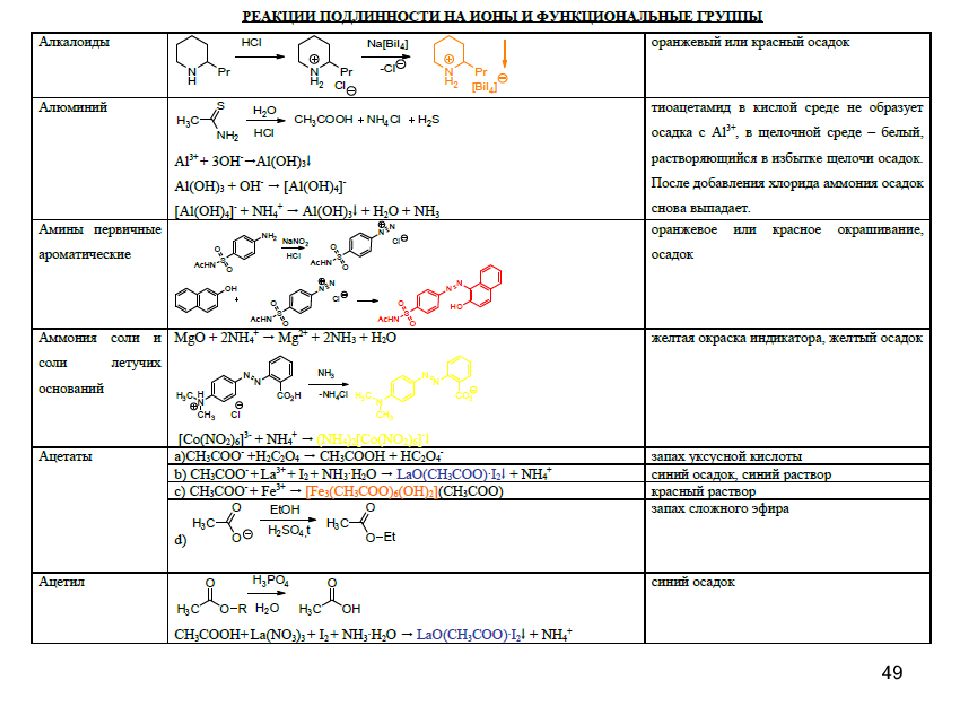

42 Подлинность (методы) 1. Химические реакции подлинности: А. Общие реакции на подлинность по функциональным группам (первичные ароматические амины, алкалоиды, сложные эфиры и др.) Б. Специфичные реакции на ионы В. Специфичные реакции на органические вещества

Слайд 43: Примеры реакций идентификации по функциональным группам

43 Примеры реакций идентификации по функциональным группам Реакция на первичную ароматическую аминогруппу:

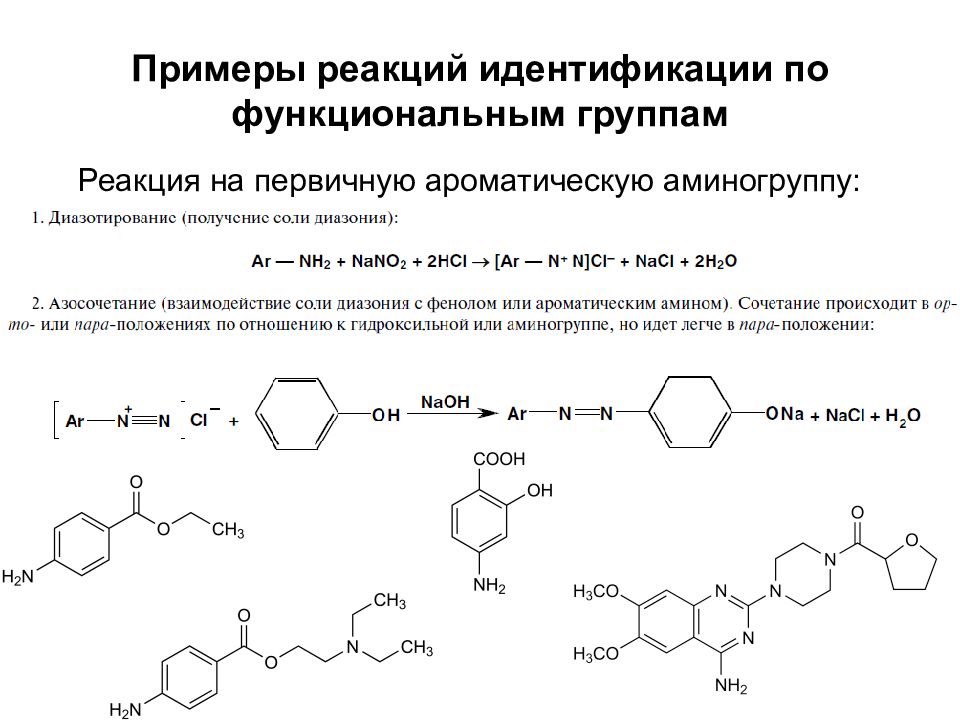

Слайд 44: Примеры реакций идентификации по функциональным группам

44 Примеры реакций идентификации по функциональным группам Реакция на первичную аминогруппу (нингидриновая реакция):

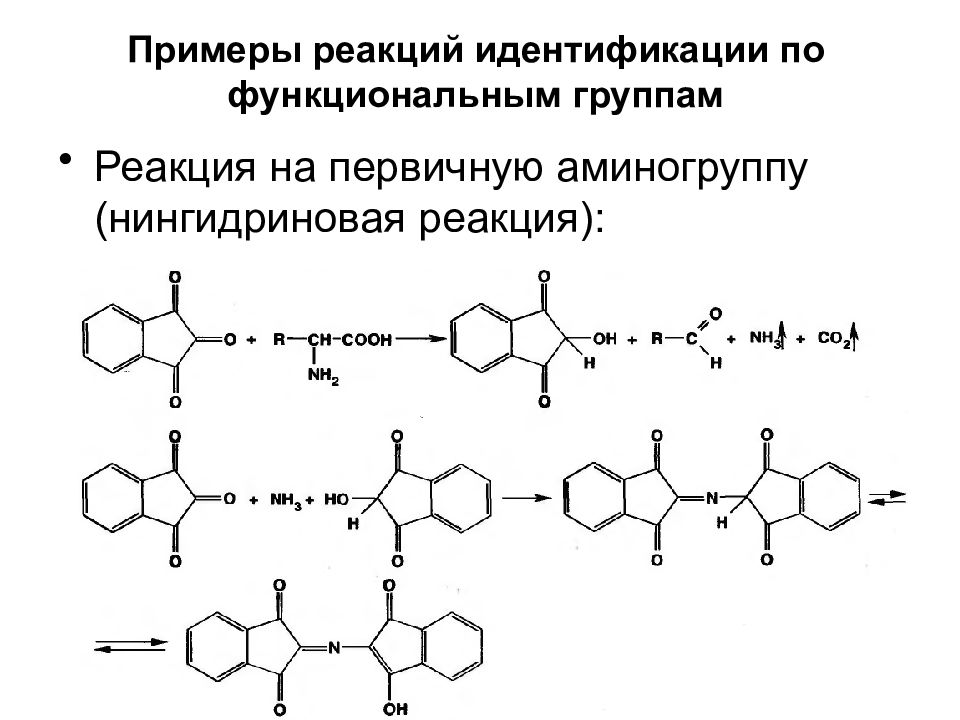

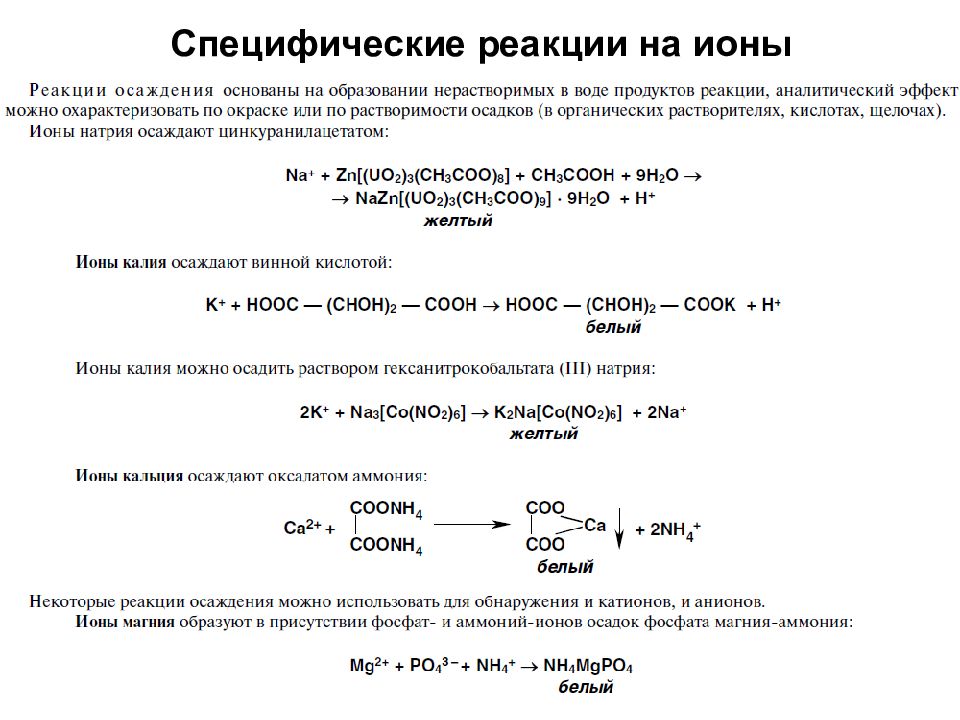

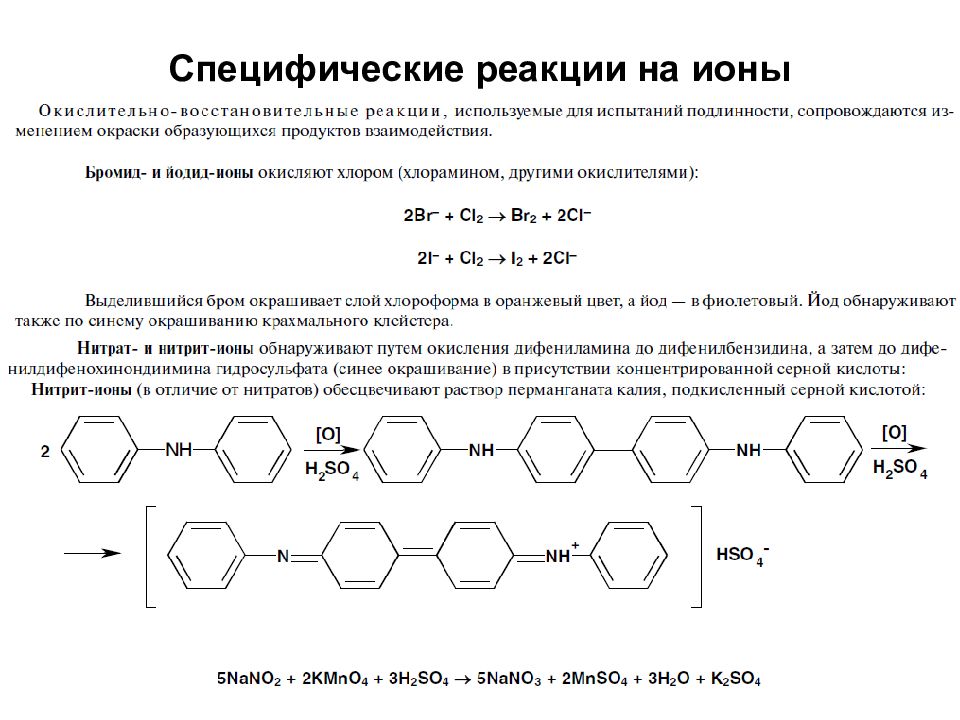

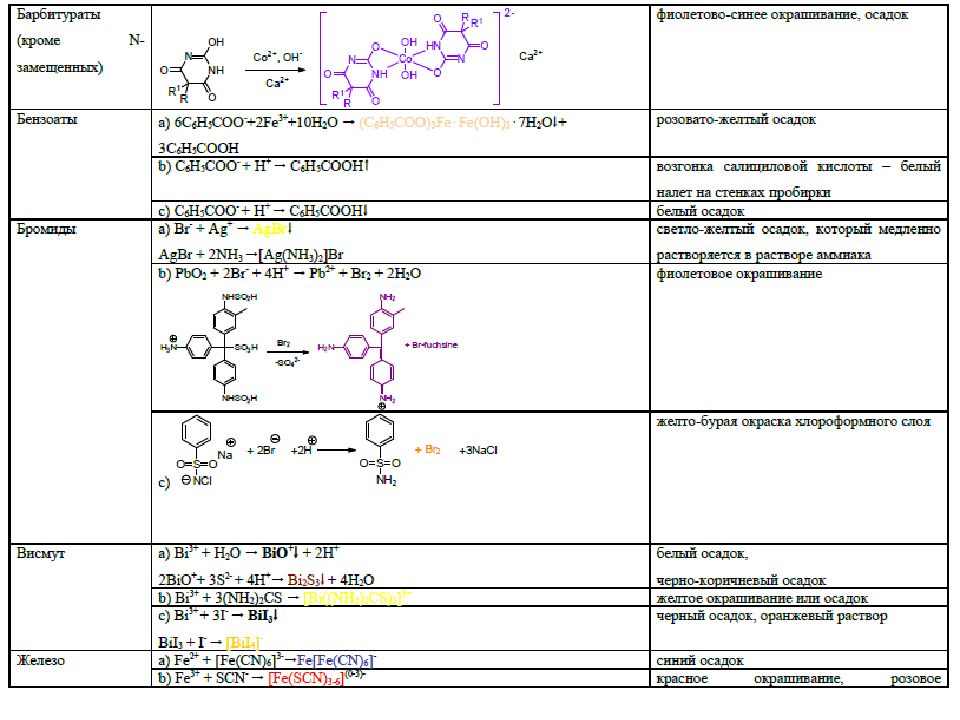

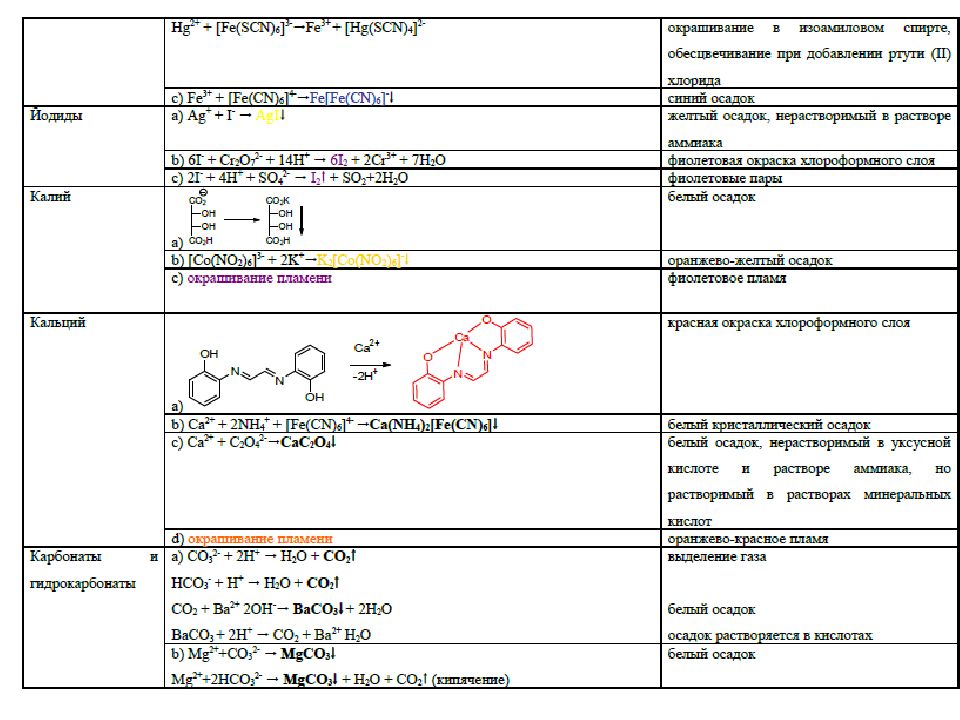

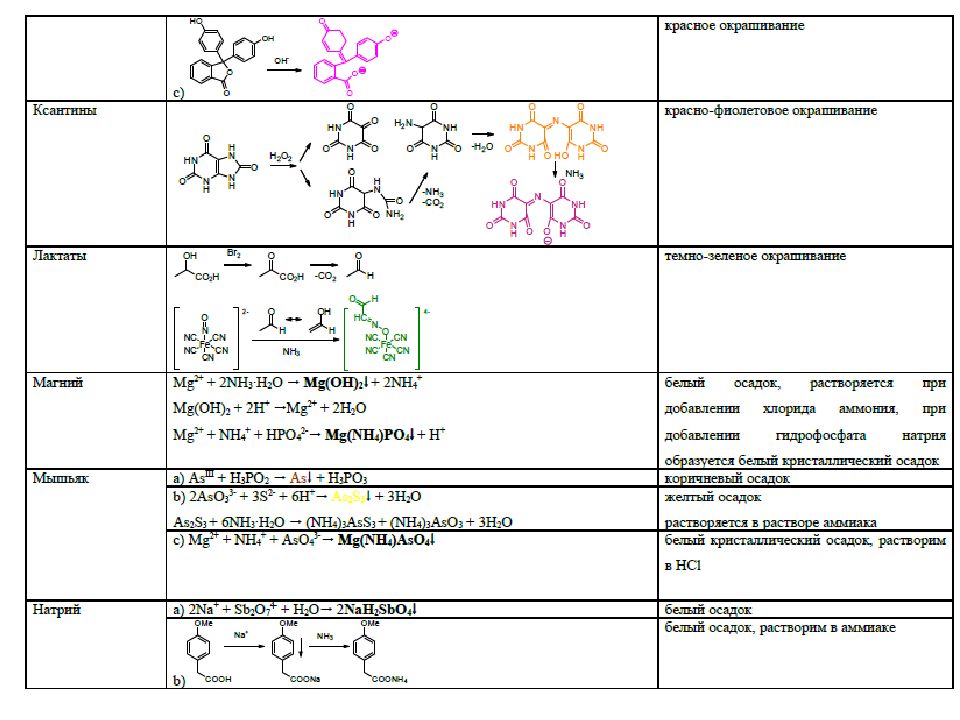

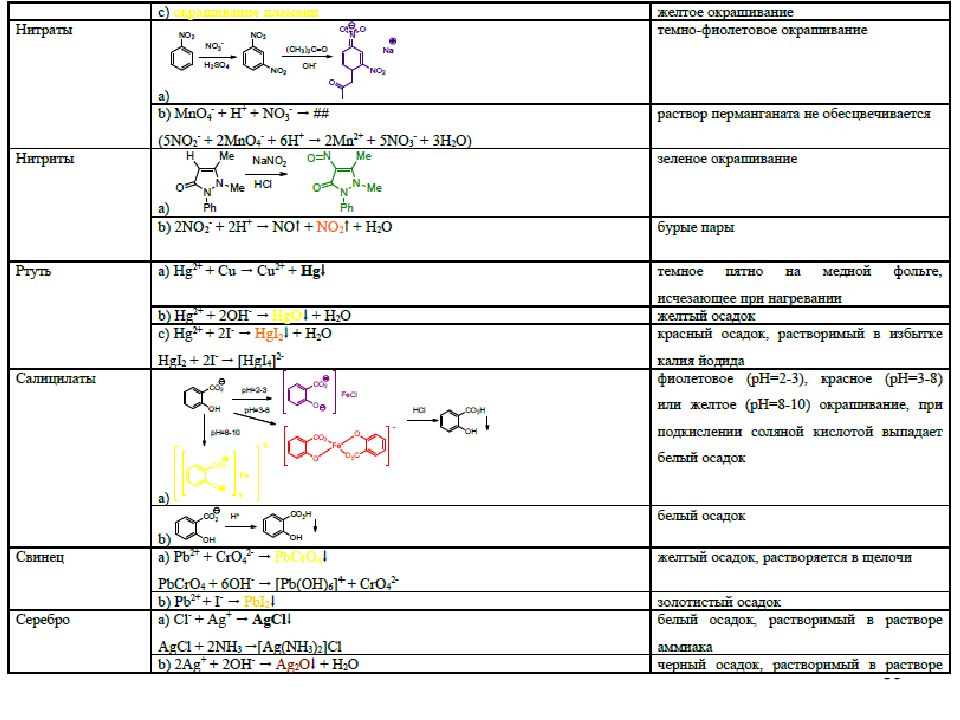

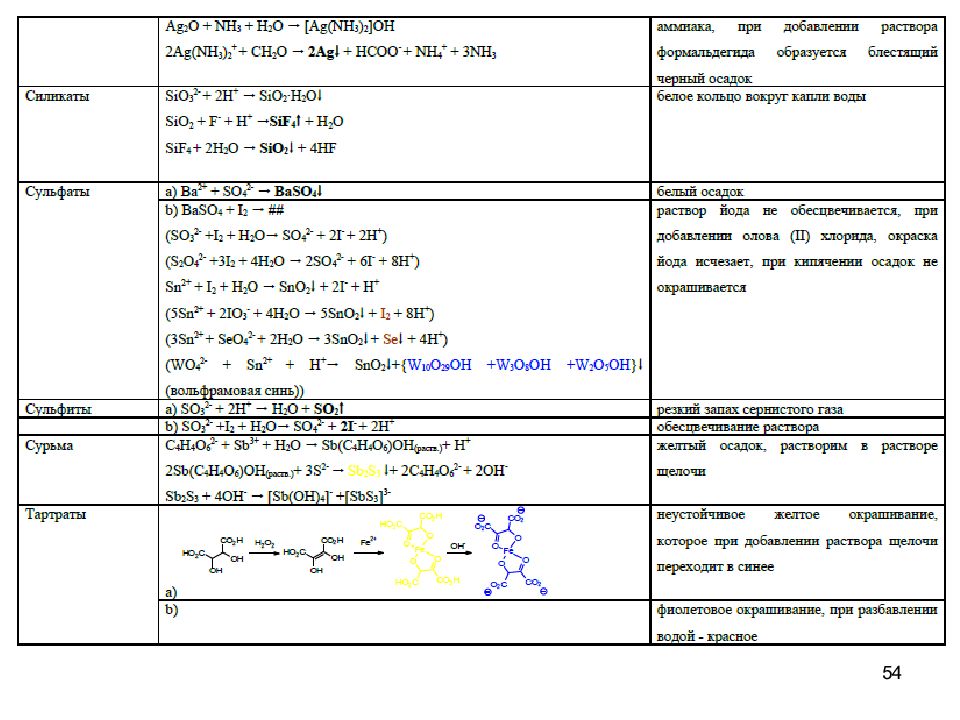

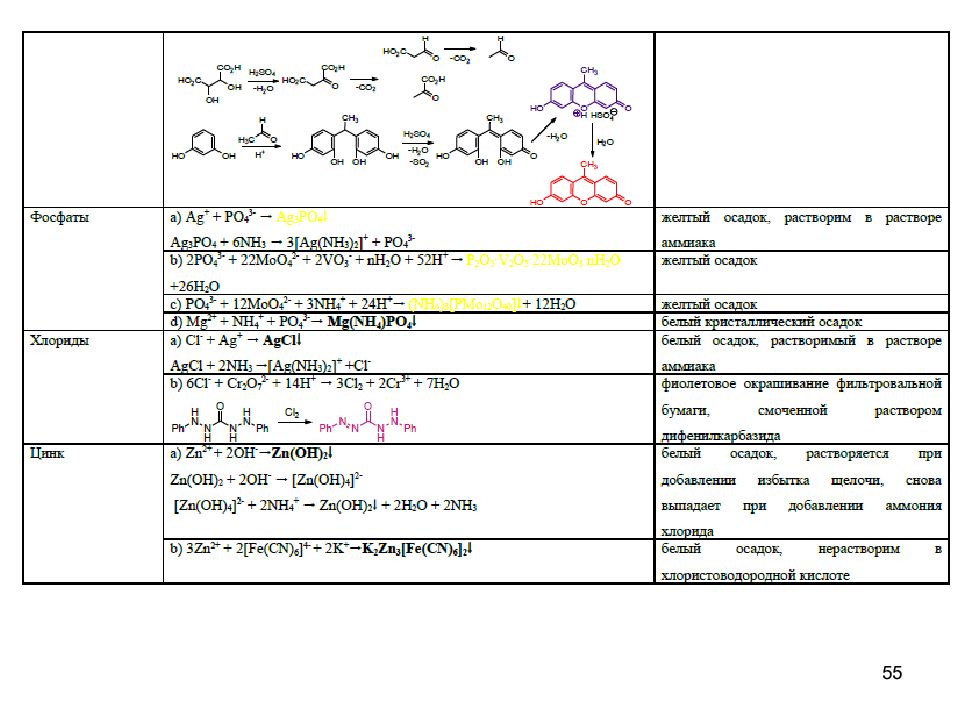

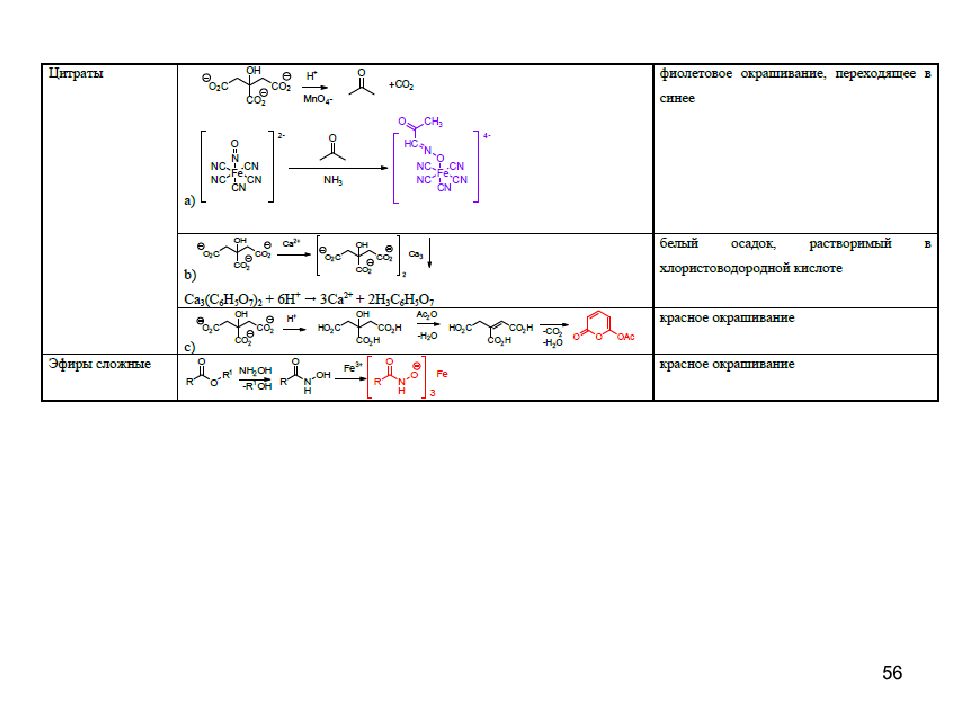

Слайд 47: Специфические реакции на ионы

47 Специфические реакции на ионы Специфические реакции на ионы подразделяются: 1. Реакции осаждения 2. ОВ реакции 3. Реакции разложения 4. Реакции комплексообразования

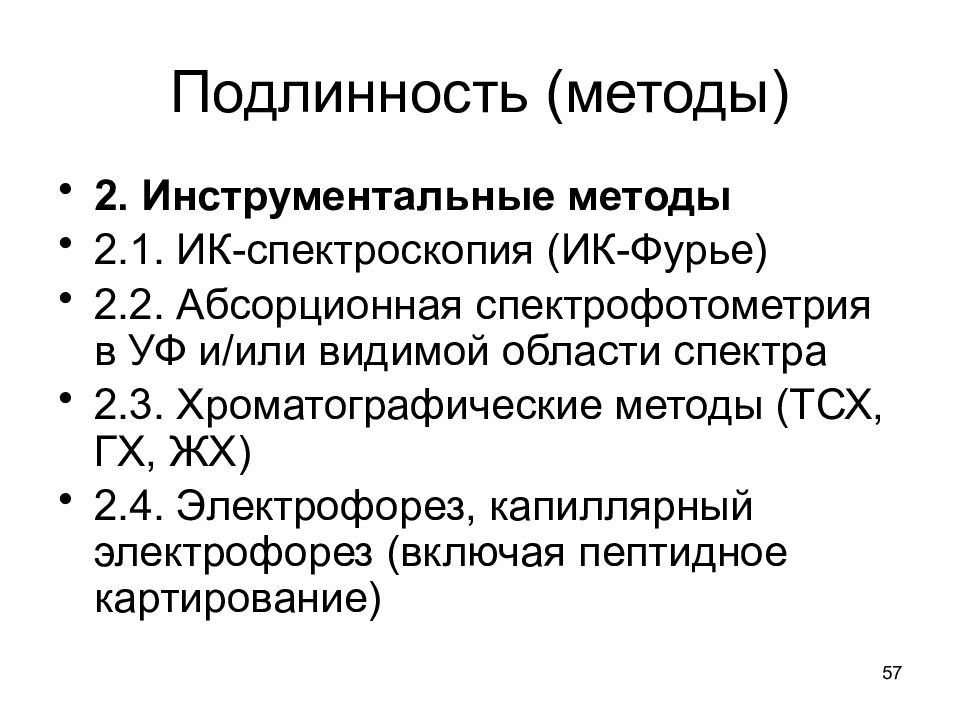

Слайд 57: Подлинность (методы)

57 Подлинность (методы) 2. Инструментальные методы 2.1. ИК-спектроскопия (ИК-Фурье) 2.2. Абсорционная спектрофотометрия в УФ и/или видимой области спектра 2.3. Хроматографические методы (ТСХ, ГХ, ЖХ) 2.4. Электрофорез, капиллярный электрофорез (включая пептидное картирование)

Слайд 58: Подлинность (методы)

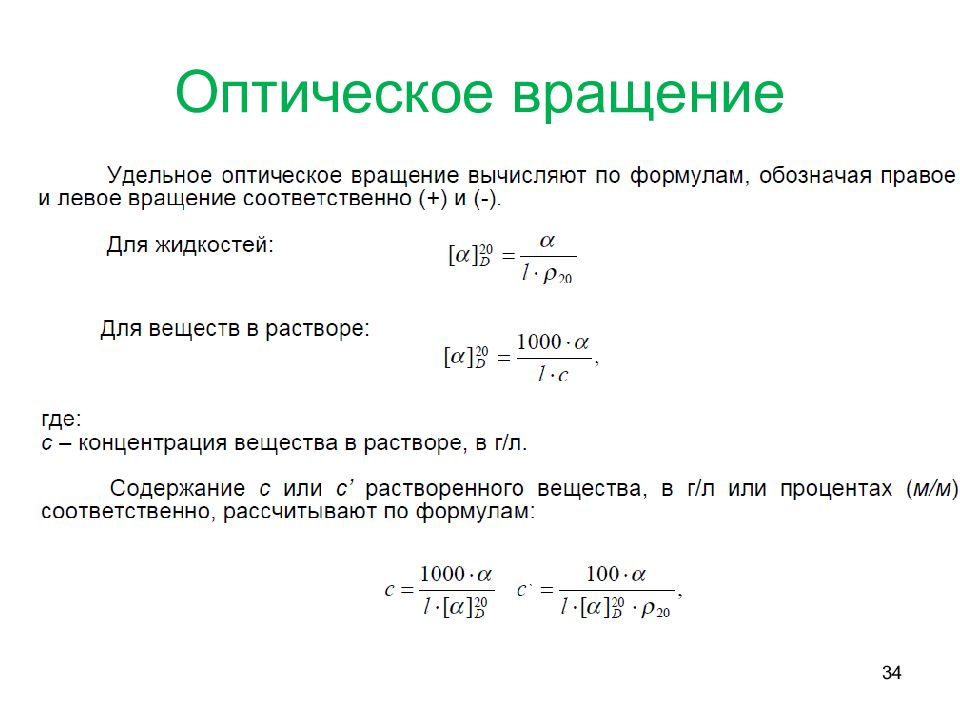

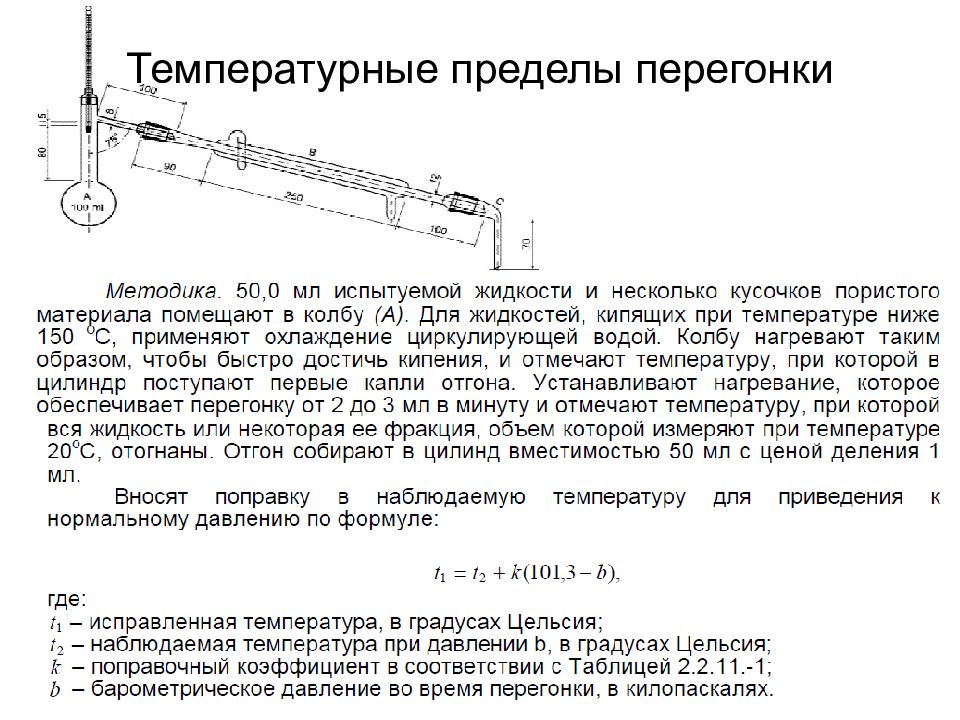

58 Подлинность (методы) 3. Физические методы (определение физических констант): 3.1. Температура плавления, кипения, температурные пределы перегонки. 3.2. Относительная плотность. 3.3. Показатель преломления. 3.4. Угол оптического вращения. 3.5. Определение вязкости.

Слайд 59: Подлинность (доказательство)

59 Подлинность (доказательство) Установление подлинности ЛВ проводится как минимум 2 методами! Первая идентификация – специфичный инструментальный метод (как правило ИК-спектрометрия) + дополнительныйметод (например, хроматографический или химический метод) Вторая идентификация – подтверждение подлинности (используются определение физических констант, дополнительных химических методов, абсорбционная спектрофотометрия и др.).

Слайд 60: Примеси (классификация)

60 Примеси (классификация) 1. Общие технологические примеси – попадающие в процессе производства. 1.1. Реагентные примеси ( SO 4 2-, Cl -, сульфатная зола и др.) 1.2. Примеси от контакта с технологическим оборудованием ( HM, As, Pb, Cd, Fe и др.) 1.3. Остаточные органические растворители 1.4. Вода, влага 2. Специфические примеси – характерны для конкретного ЛВ и включают: 2.1. Полупродукты синтеза и специфические реагенты 2.2. Побочные продукты синтеза 2.3. Сопутствующие примеси (химически родственные аналоги и остаточные кол-ва пестицидов и супертоксикантов – для ЛВ природного происхождения) 2.4. Стереоизомеры-примеси (примеси энантиомеров) 2.5. Продукты разложения и взаимодействия с технологическими примесями, влагой, кислородом воздуха, органическими растворителями и др. 3. Механические примеси

Слайд 61: Примеси

61 Примеси 1. Летучие (характеризуются потерей в массе при высушивании). 2. Неорганические (устанавливаются при определении сульфатной золы, тяжелых металлов и т.д.). 3. Родственные по структуре примеси (определяются хроматографическими методами или электрофорезом). Отдельно классифицируют токсичные (оказывают влияние на фармакологический эффект – т.е. являются недопустимыми) и нетоксичные (указывают на степень очистки ЛВ) примеси.

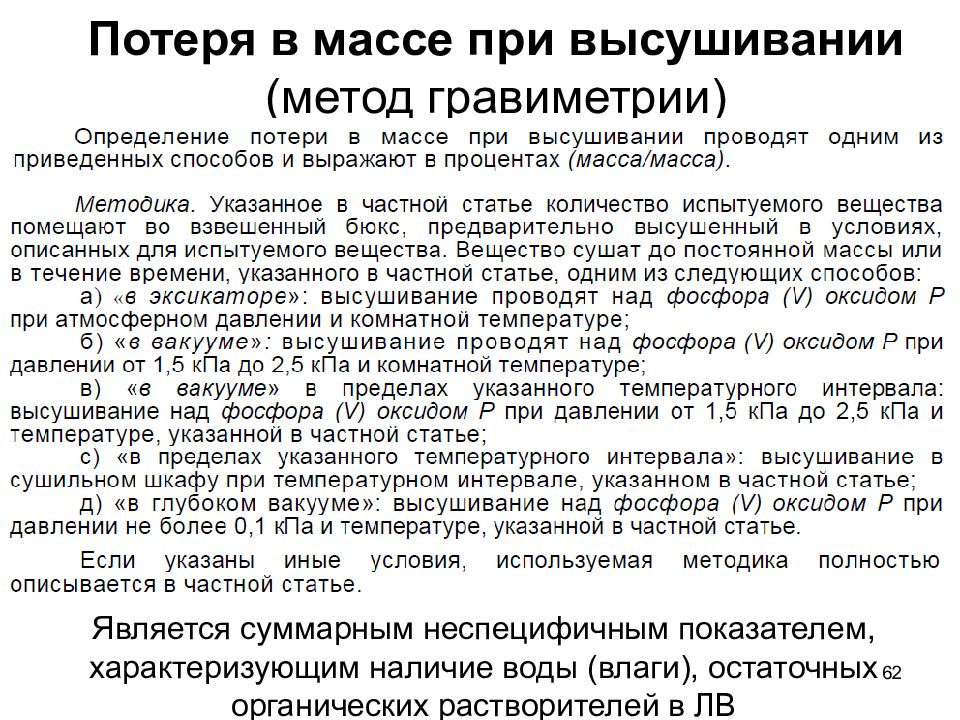

Слайд 62: Потеря в массе при высушивании (метод гравиметрии)

62 Потеря в массе при высушивании (метод гравиметрии) Является суммарным неспецифичным показателем, характеризующим наличие воды (влаги), остаточных органических растворителей в ЛВ

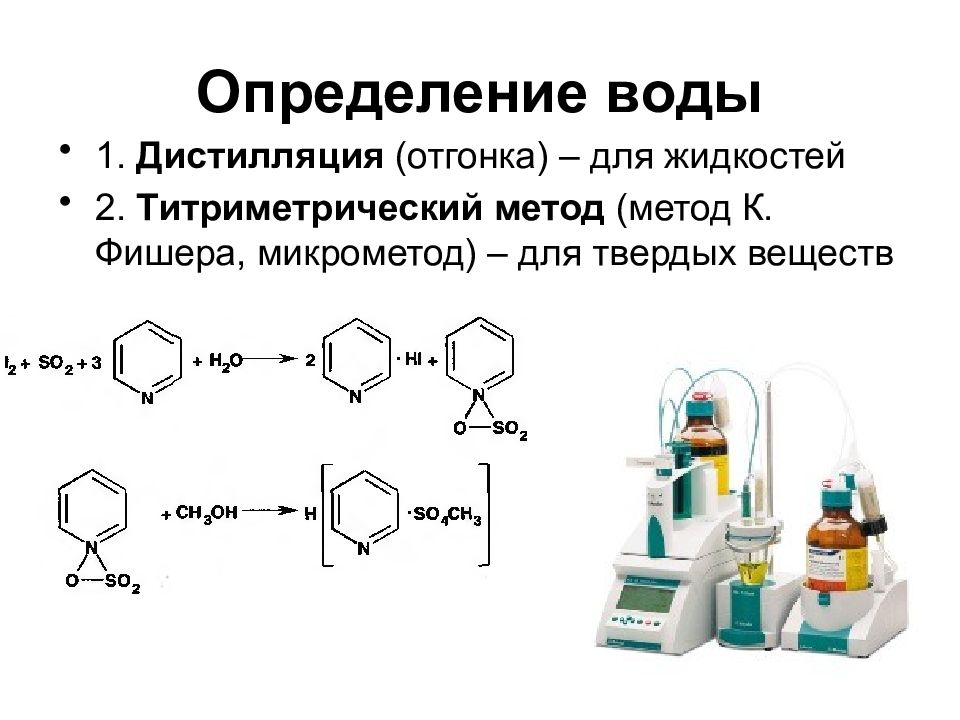

Слайд 63: Определение воды

63 Определение воды 1. Дистилляция (отгонка) – для жидкостей 2. Титриметрический метод (метод К. Фишера, микрометод) – для твердых веществ

Слайд 64: Физические и химические свойства, характеризующие чистоту

64 Физические и химические свойства, характеризующие чистоту Прозрачность и степень мутности. Прозрачные растворы – при освещении их электролампой на черном фоне не наблюдается присутствие нерастворенных частиц. Степень мутности устанавливают путем сравнения испытуемого вещества с эталоном (или с растворителем). Окраску жидкостей устанавливают путем сравнения испытуемых растворов с равным объем одного из эталонов при дневном освещении на матово-белом фоне. Адсорбционная способность – устанавливается по обесцвечиванию красителя (метиленовый синий) в растворе ЛВ определенной концентрации. Примеси окрашенных веществ (светопоглощающие примеси) – для неокрашенных веществ определяется абсорбция раствора ЛВ в воде или органическом растворителе в видимой области спектра.

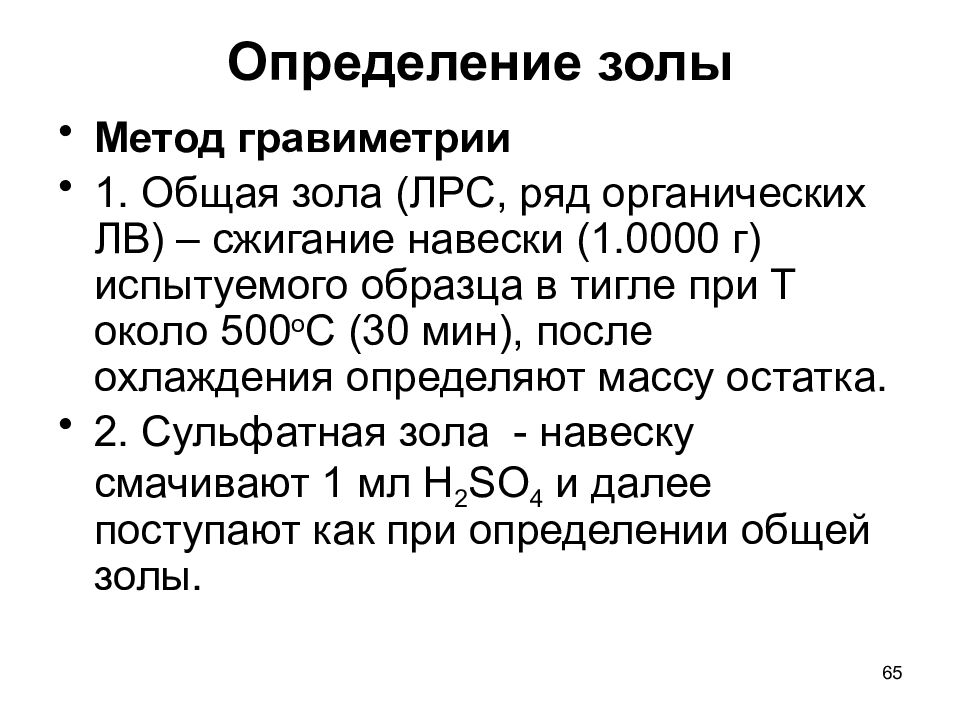

Слайд 65: Определение золы

65 Определение золы Метод гравиметрии 1. Общая зола (ЛРС, ряд органических ЛВ) – сжигание навески (1.0000 г) испытуемого образца в тигле при Т около 500 о С (30 мин), после охлаждения определяют массу остатка. 2. Сульфатная зола - навеску смачивают 1 мл Н 2 SO 4 и далее поступают как при определении общей золы.

Слайд 66: Определение «тяжелых» металлов

66 Определение «тяжелых» металлов А. Стадия пробоподготовки: 1. Растворение в воде (для ЛВ, хорошо растворимых в воде) или в смеси с органическими растворителями (ацетон, диоксан); 2. «Мокрая» минерализация (для органических веществ) – 2.1. сжигание ЛВ со смесью MgSO 4 и H 2 SO 4 (Т=800 о С). 2.2. минерализация смесью H 2 SO 4 и HNO 3 (нагревание до 200 о C ). 2.3. минерализация с использованием СВЧ-нагревания (тефлоновые сосуды, 2,5 ГГц). 3. «Сухая» минерализация – сплавление с MgO (Т=600 о С). Б. Качественный и/или полуколичественный анализ (химическая реакция с сульфид-ионом): 1. Качественный – безэталонный (отсутствие окраски с реагентом) 2. Полуколичественный анализ – сравнение окраски с эталоном, содержащим предельное количество ионов свинца (эталона). В. Количественный анализ – метод ААС или АЭС.

Слайд 67: Остаточные органические растворители (классификация)

67 Остаточные органические растворители (классификация) В основе классификации лежит потенциальная опасность растворителей для организма человека и окружающей среды. Класс 1. Растворители, использования которых следует избегать (канцерогенные вещества и супертоксиканты окружающей среды – бензол, ТХУ, 1,2-дихлорэтан, 1,1-дихлорэтен, 1,1,1-трихлорэтан). Класс 2. Растворители, использование которых следует ограничивать (негенотоксичные канцерогены, вещества с существенной токсичностью) – ацетонитрил, гексан, диоксан, ксилол, метанол, нитрометан, пиридин, хлороформ, толуол, этилеггликоль и др.

Слайд 68: Остаточные органические растворители (классификация, продолжение)

68 Остаточные органические растворители (классификация, продолжение) Класс 3. Малотоксичные растворители (с низким потенциалом токсичности у человека, не требуют установления предельных содержаний – менее 5000 ppm (мкг/г) или 0,5%) – ацетон, бутанол-1, бутанол-2, гептан, ДМСО, пентан, уксусная кислота, пропанол-1, пропанол-2, этанол, ТГФ, пентан и др. Класс 4. Растворители, для которых отсутствуют необходимые данные о токсичности (изооктан, петролейный эфир, трифторуксусная кислота и др.).

Слайд 69: Остаточные органические растворители

69 Остаточные органические растворители Метод газовой хроматографии (ГХ-скрининг) А. Подготовка образца и раствора сравнения 1. Растворение навески испытуемого образца в воде (для ЛВ, растворимых в воде). 2. Растворение навески испытуемого образца в диметилформамиде (ДМФА). 3. Растворение навески испытуемого образца в 1,3-диметил-2-имидазолидиноне. Поскольку большинство органических растворителей «включены» в кристаллическую решетку (или в структуру в виде сольватов) ЛВ, пробоподготовка должна включать полное растворение образца с «разрушением» решетки и возможных сольватов.

Слайд 70: Остаточные органические растворители (анализ)

70 Остаточные органические растворители (анализ) Б. Парофазовая пробоподготовка – проводится для перевода ООР из раствора в парогазовую фазу (нагревание в герметично укупоренном сосуде). В. Газохроматографический анализ паро-газовой фазы (полуколичественный анализ с разделением на капиллярной колонке средней полярности).

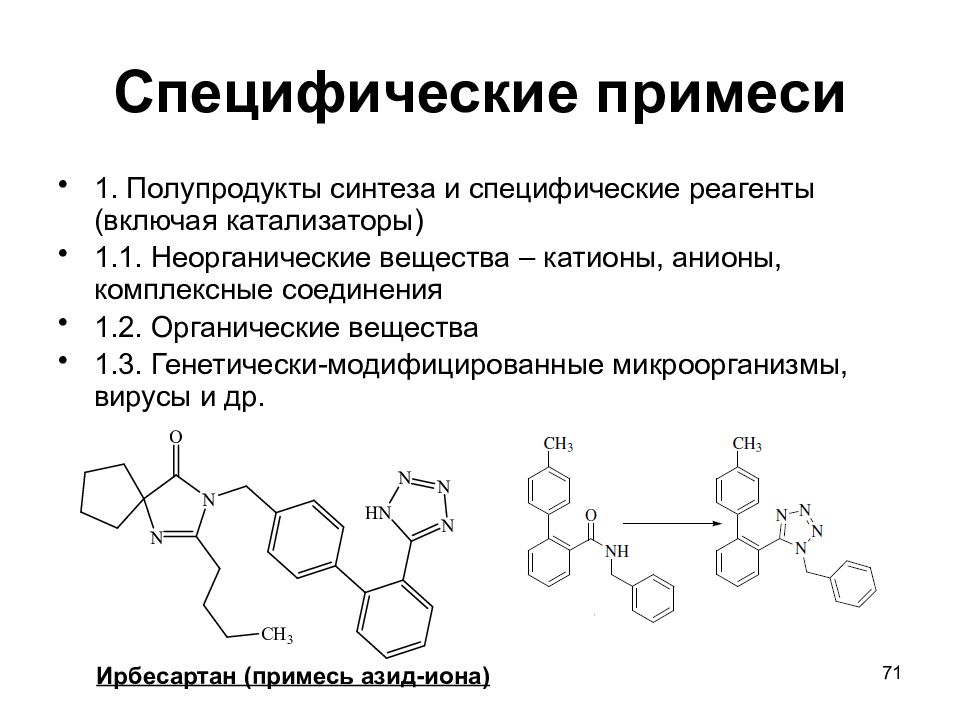

Слайд 71: Специфические примеси

71 Специфические примеси 1. Полупродукты синтеза и специфические реагенты (включая катализаторы) 1.1. Неорганические вещества – катионы, анионы, комплексные соединения 1.2. Органические вещества 1.3. Генетически-модифицированные микроорганизмы, вирусы и др. Ирбесартан (примесь азид-иона)

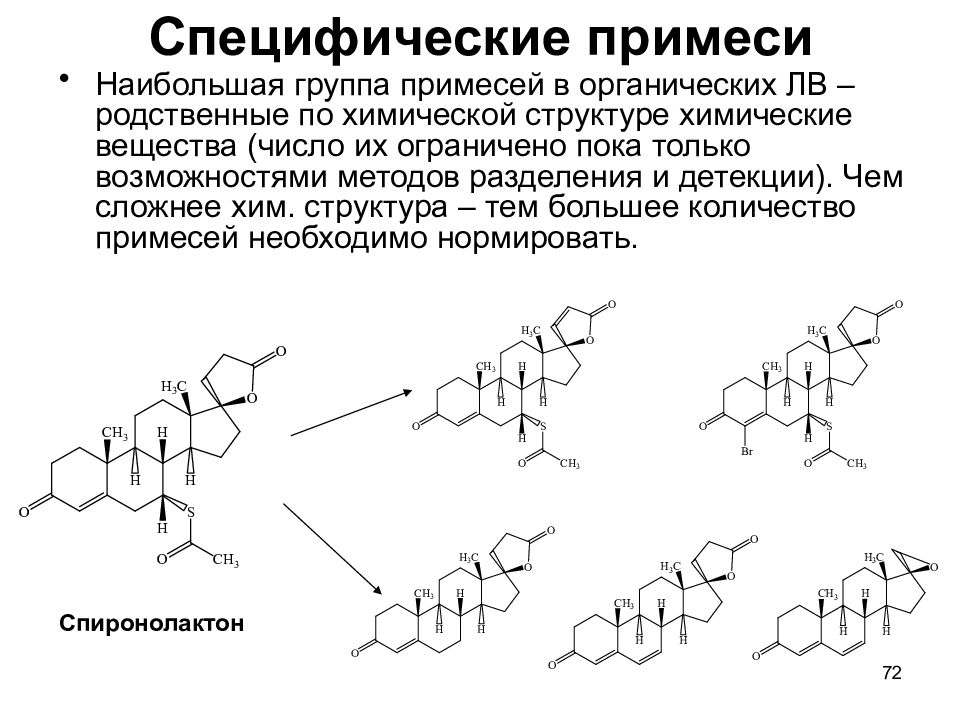

Слайд 72: Специфические примеси

72 Специфические примеси Наибольшая группа примесей в органических ЛВ – родственные по химической структуре химические вещества (число их ограничено пока только возможностями методов разделения и детекции). Чем сложнее хим. структура – тем большее количество примесей необходимо нормировать. Спиронолактон

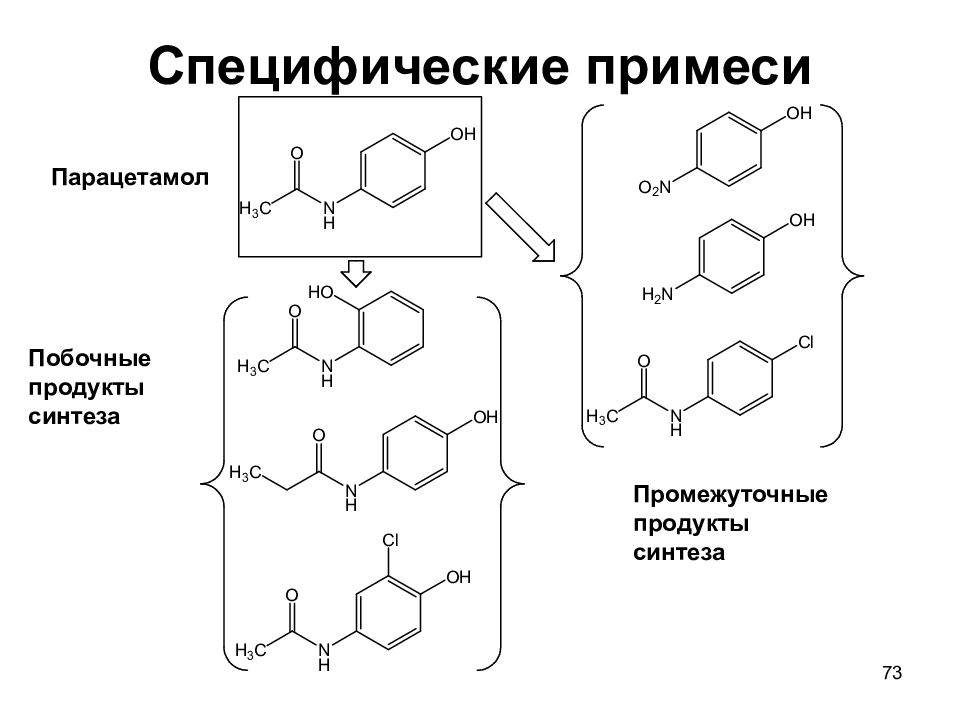

Слайд 73: Специфические примеси

73 Специфические примеси Промежуточные продукты синтеза Побочные продукты синтеза Парацетамол

Слайд 74: Специфические примеси

74 Специфические примеси Сопутствующие примеси в ЛВ природного происхождения: А. химически родственные аналоги (обладают биологической (фармакологической) активностью, могут быть потенциально опасны для организма) Б. остаточные кол-ва пестицидов и супертоксикантов (полихлордиоксины, полихлорбифенилы), продукты жизнедеятельности микроорганизмов (афлатоксины) – безусловные токсические вещества, жестко нормируемые на уровне ppm и ppb (мкг/г или нг/г)

Слайд 75: Сопутствующие примеси в ЛВ природного происхождения (пример)

75 Сопутствующие примеси в ЛВ природного происхождения (пример) Урсодезоксихолевая кислота (выделяется из медвежьей желчи)

Слайд 76: Специфические примеси

76 Специфические примеси Продукты разложения и взаимодействия: 1. с технологическими примесями (тяжелыми металлами ( d -элементы являются катализаторами многих ОВ-реакций, в том числе с участием O 2 ), ионами железа, остатками реагентов с реакционоспособными функциональными группами), 2. с влагой (возможны реакции гидролиза (сложные эфиры, амиды, карбаматы и др.), поглощение влаги всегда связано с уменьшением содержания активного вещества), 3. с кислородом воздуха (кислородочувстивительные вещества, например, полиненасыщенные жирные кислоты, сильные восстановители), 4. с остаточными органическими растворителями (ряд органических растворителей – этиленоксид, дихлорметан, дихлорэтан, уксусная кислота и др. – достаточно реакционоспособны и реагируют с ЛВ при хранении).

Слайд 77: Стрессовые испытания -

77 Стрессовые испытания - Испытания устойчивости ЛВ под воздействием ряда факторов (температура, реагенты, освещение) с целью доказательства селективности методов оценки примесей, изучения образования и идентификации примесей, дополнительного изучения стабильности ЛВ при хранении.

Слайд 78: Стрессовые испытания (условия)

78 Стрессовые испытания (условия) 1. Температура – последовательное повышение температуры при хранении образца ЛВ на 10 о С (50, 60 и т.д.); 2. Влажность (повышение отн. влажности воздуха при хранении образца ЛВ до 75% и выше). 3. Реагенты – растворы кислот (1М HCl ), щелочей (1М или 0,1М NaOH ), H 2 O 2 (3-30%) при нагревании. 4. Воздействие света ( УФ-свет, интенсивность - не менее 200 Вт. ч/м 2 )