Первый слайд презентации: ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ: НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

Ярмак О.А. кафедра офтальмологии БелМАПО г. Минск, 2009г.

Слайд 2

разработана в 1991г., в США авторы: David Huang, Carmen Puliafito, Joel Schuman Оптическая когерентная томография – ОКТ ( Optical Coherence Tomography – OCT )

Слайд 3

ОКТ – это современный бесконтактный, неинвазивный метод визуализации с микронным разрешением (10 мкм), основанный на принципе интерферометрии, позволяющий получать послойное изображение в режиме реального времени, которое можно расценивать как картину гистологического среза сетчатки “ in vivo ” .

Слайд 4

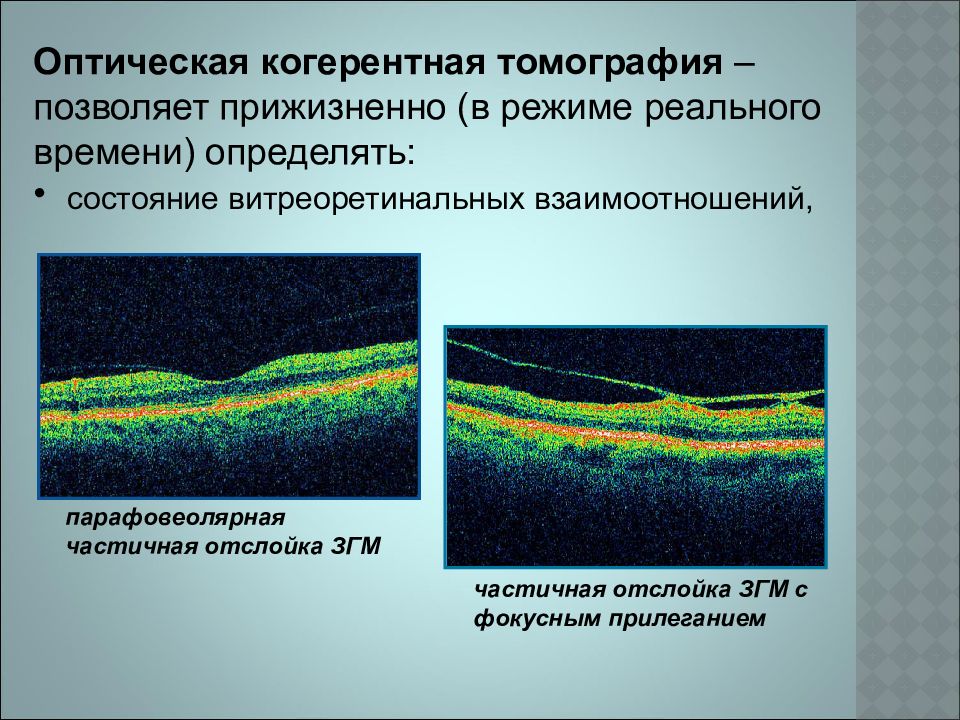

Оптическая когерентная томография –позволяет прижизненно (в режиме реального времени) определ я ть: состояние витреоретинальных взаимоотношений, парафовеолярная частичная отслойка ЗГМ частичная отслойка ЗГМ с фокусным прилеганием

Слайд 5

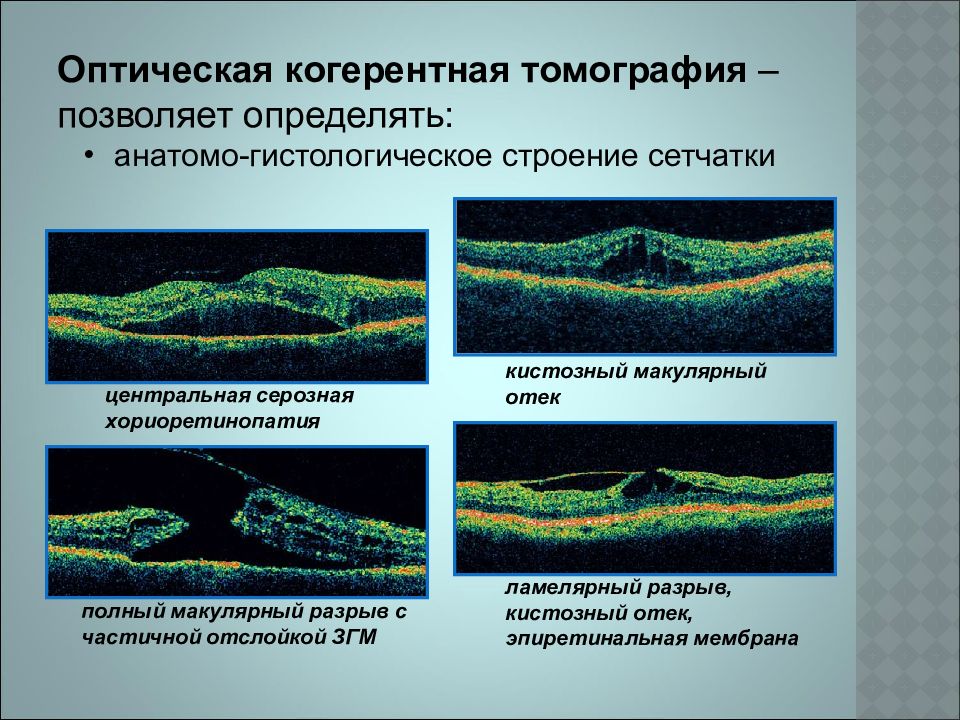

Оптическая когерентная томография –позволяет определ я ть: анатомо-гистологическое строение сетчатки центральная серозная хориоретинопатия кистозный макулярный отек полный макулярный разрыв с частичной отслойкой ЗГМ ламелярный разрыв, кистозный отек, эпиретинальная мембрана

Слайд 6

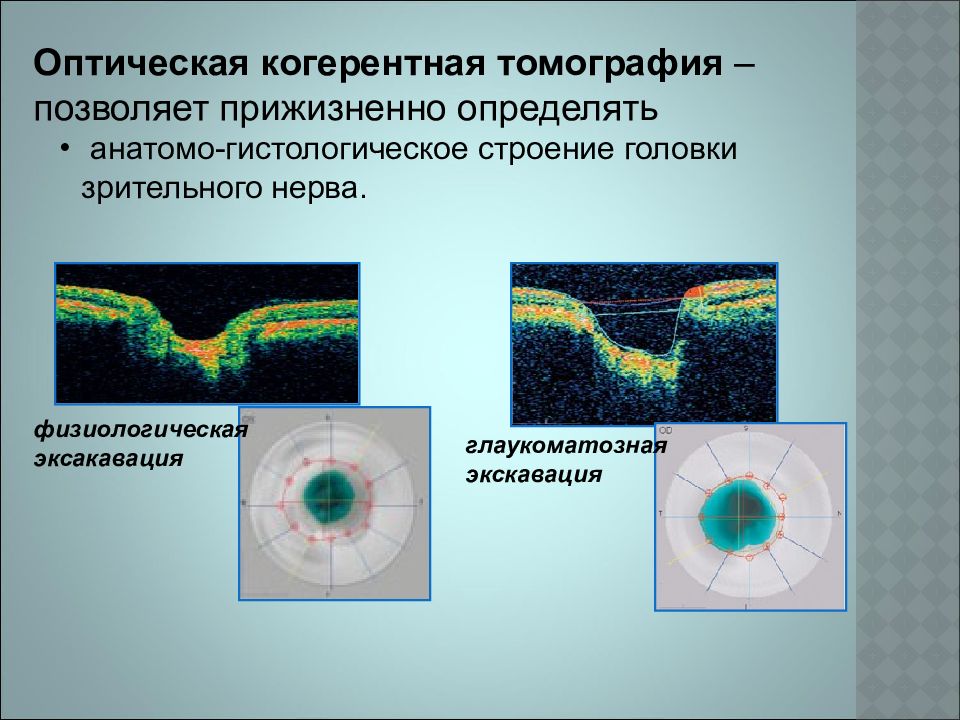

Оптическая когерентная томография –позволяет прижизненно определ я ть анатомо-гистологическое строение головки зрительного нерва. физиологическая эксакавация глаукоматозная экскавация

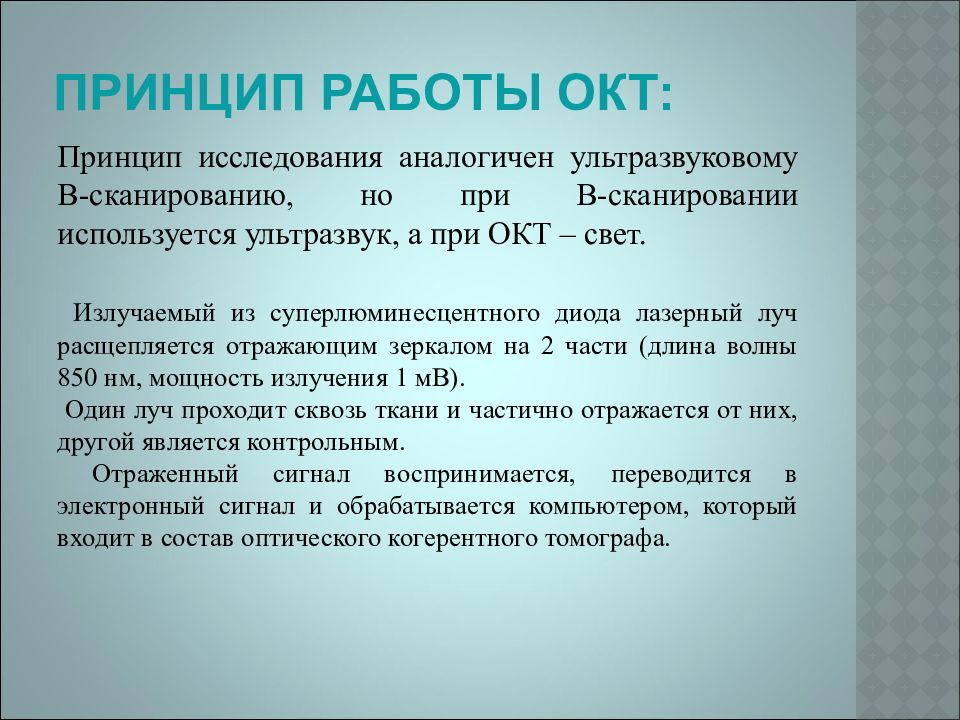

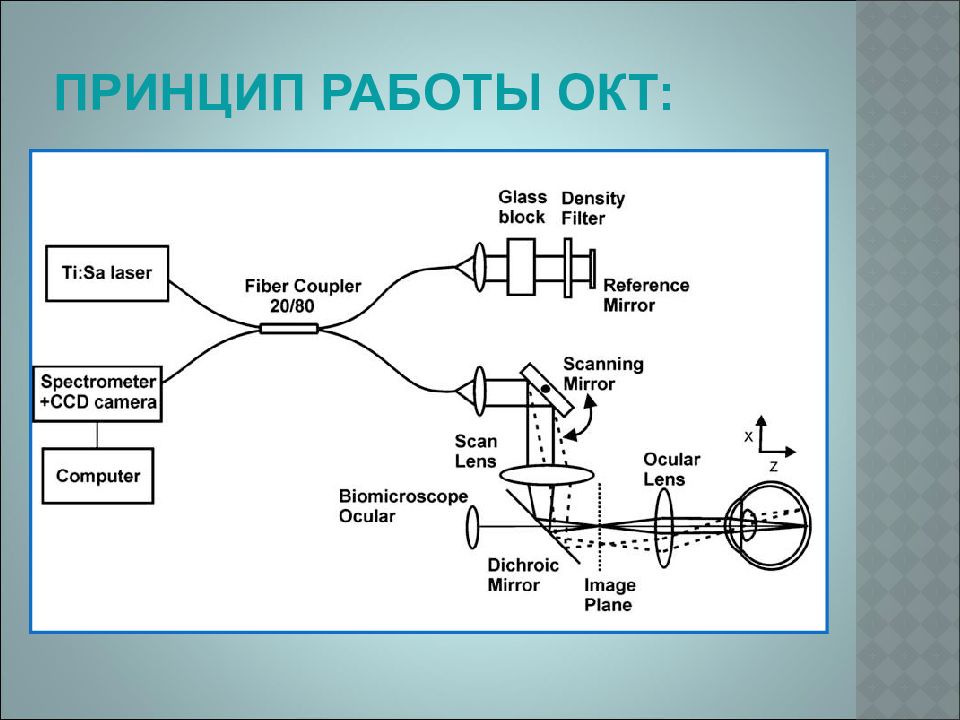

Слайд 7: Принцип работы ОКТ:

Принцип исследования аналогичен ультразвуковому В-сканированию, но при В-сканировании используется ультразвук, а при ОКТ – свет. Излучаемый из суперлюминесцентного диода лазерный луч расщепляется отражающим зеркалом на 2 части (длина волны 850 нм, мощность излучения 1 мВ). Один луч проходит сквозь ткани и частично отражается от них, другой является контрольным. Отраженный сигнал воспринимается, переводится в электронный сигнал и обрабатывается компьютером, который входит в состав оптического когерентного томографа.

Слайд 9

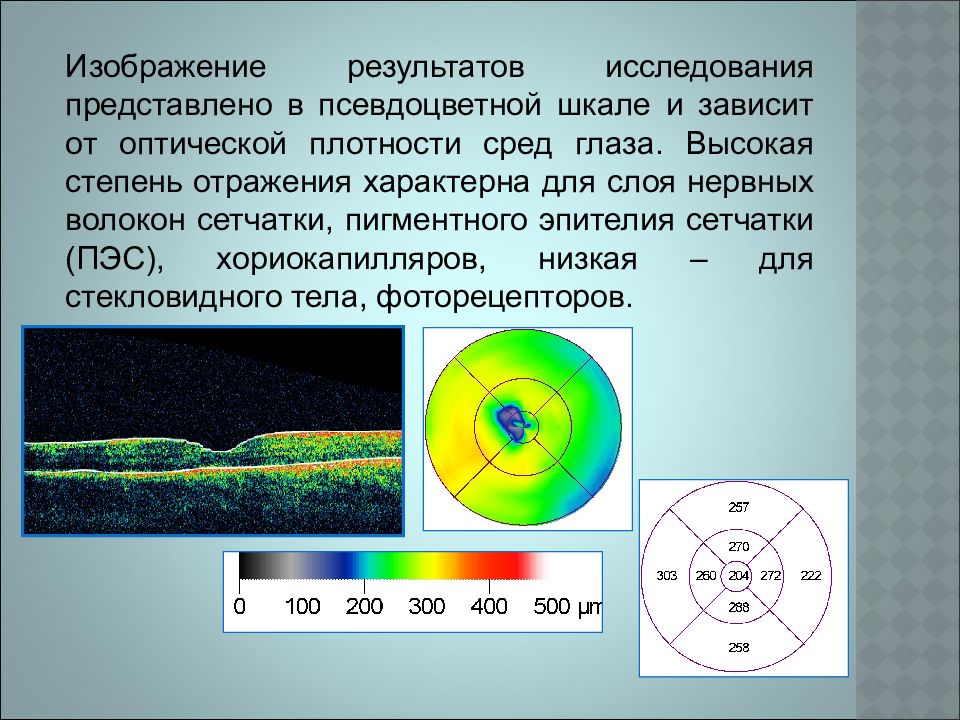

Изображение результатов исследования представлено в псевдоцветной шкале и зависит от оптической плотности сред глаза. Высокая степень отражения характерна для слоя нервных волокон сетчатки, пигментного эпителия сетчатки (ПЭС), хориокапилляров, низкая – для стекловидного тела, фоторецепторов.

Слайд 10

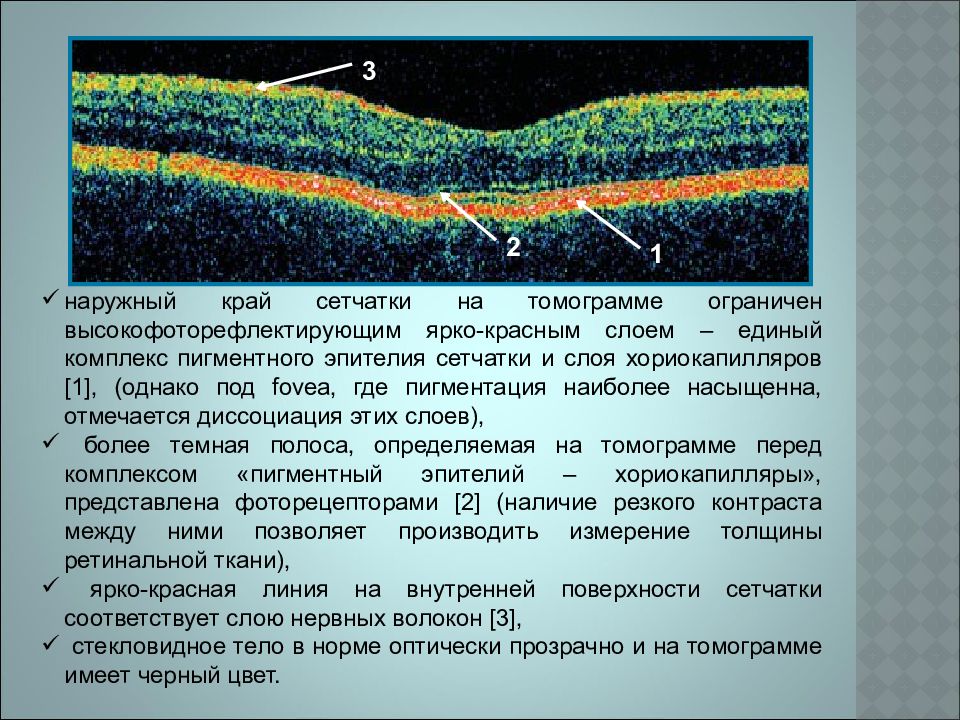

наружный край сетчатки на томограмме ограничен высокофоторефлектирующим ярко-красным слоем – единый комплекс пигментного эпителия сетчатки и слоя хориокапилляров [1], (однако под fovea, где пигментация наиболее насыщенна, отмечается диссоциация этих слоев), более темная полоса, определяемая на томограмме перед комплексом «пигментный эпителий – хориокапилляры», представлена фоторецепторами [2] ( наличие р езк ого контраст а между ними позволяет производить измерение толщины ретинальной ткани), ярко-красная линия на внутренней поверхности сетчатки соответствует слою нервных волокон [3], стекловидное тело в норме оптически прозрачно и на томограмме имеет черный цвет. 1 2 3

Слайд 11

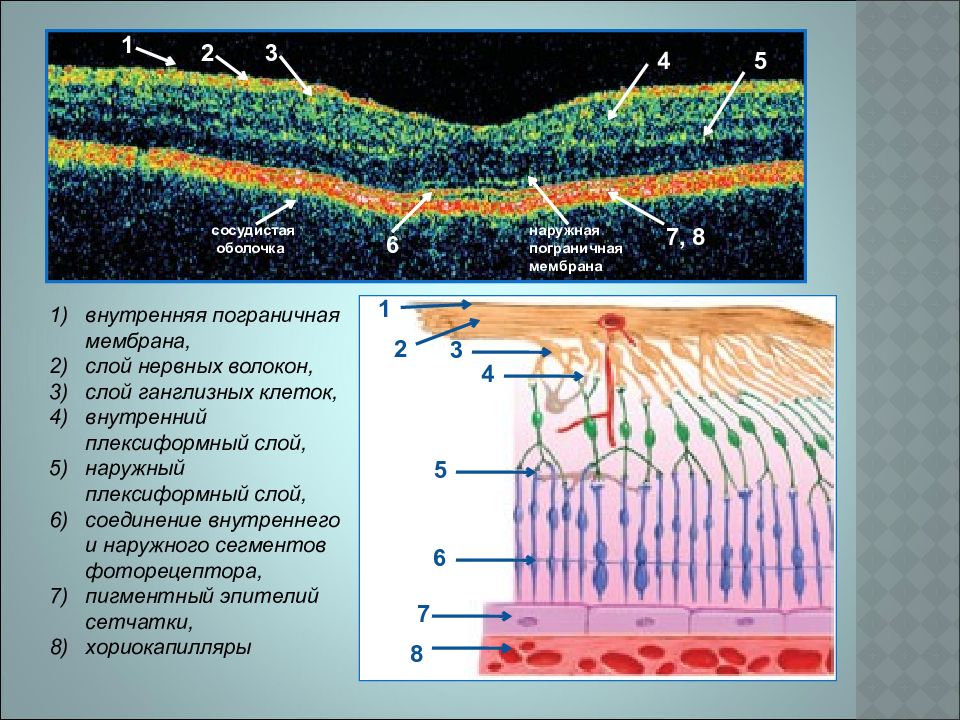

7, 8 наружная пограничная мембрана 6 4 5 сосудистая оболочка 1 2 3 2 1 8 7 6 5 4 3 внутренняя пограничная мембрана, слой нервных волокон, слой ганглизных клеток, внутренний плексиформный слой, наружный плексиформный слой, соединение внутреннего и наружного сегментов фоторецептора, пигментный эпителий сетчатки, хориокапилляры

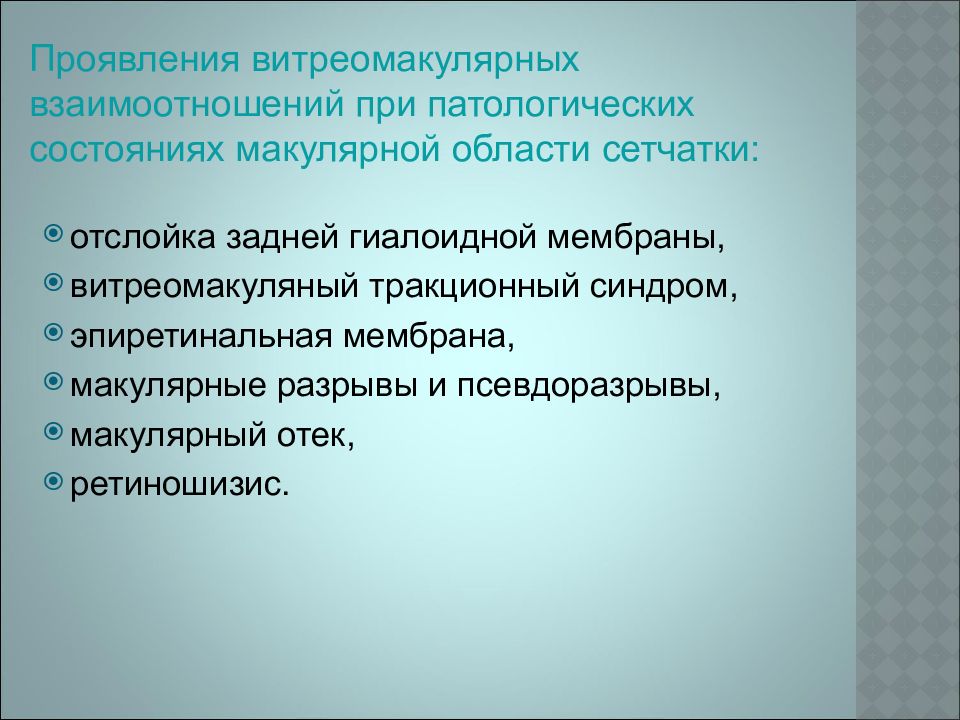

отслойка задней гиалоидной мембраны, витреомакуляный тракционный синдром, эпиретинальн ая мембран а, макулярные разрывы и псевдоразрывы, макулярный отек, ретиношизис.

Слайд 13: Отслойка задней гиалоидной мембраны

у пожилых чаще происходит полная (завершенная) отслойка ЗГМ после значительного разжижения СТ и изменений во внеклеточном матриксе витрео-ретинального интерфейса у молодых чаще наблюдается неполная (частичная) отслойка ЗГМ, так как у них ещё сохраняется витрео-ретинальная адгезия.

Слайд 14

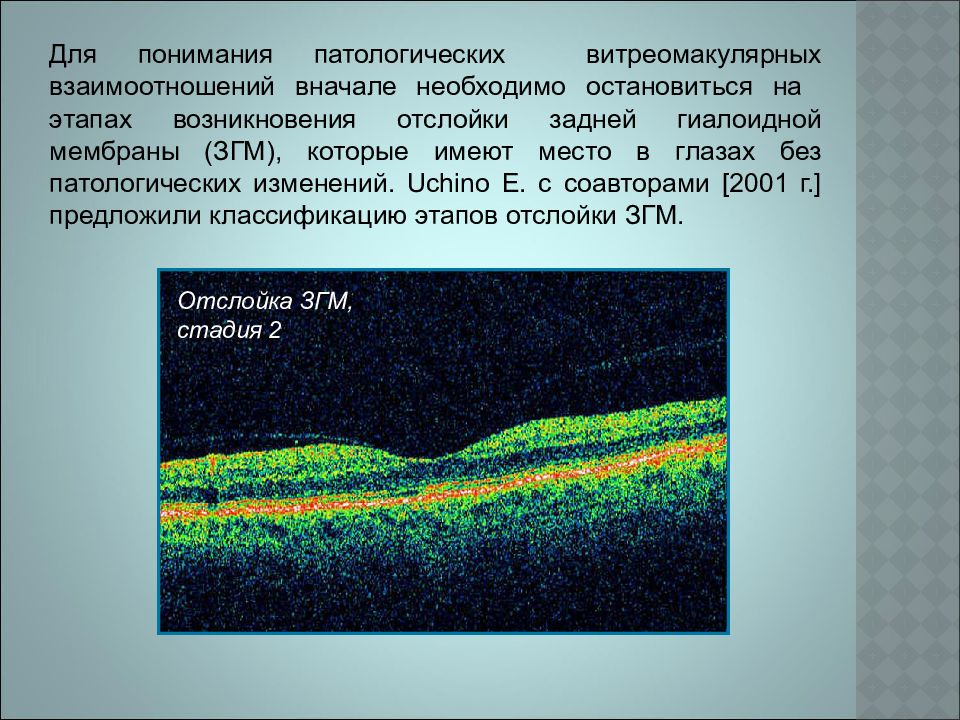

Для понимания патологических витреомакулярных взаимоотношений вначале необходимо остановиться на этапах возникновения отслойки задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), которые имеют место в глазах без патологических изменений. Uchino E. с соавторами [2001 г.] предложили классификацию этапов отслойки ЗГМ. Отслойка ЗГМ, стадия 2

Слайд 15: Классификация этапов отслойки ЗГМ [Uchino E. et al., 2001]

Стадия 0: нет (отсутствие) отслойки ЗГМ (29%) Стадия 1: частичная пери(около) фовеолярная отслойка ЗГМ в 1-3 квадрантах (47,8%) Стадия 2: частичная перифовеолярная отслойка ЗГМ во всех квадрантах с сохранившемся прилеганием ЗГМ в области фовеа, диска зрительного нерва (ДЗН) и средней периферии сетчатки (12,4%) Стадия 3: частичная отслойка ЗГМ над задним полюсом с сохранившемся прилеганием ЗГМ в области ДЗН и средней периферии сетчатки (1,9%) Стадия 4: полная отслойка ЗГМ, определяемая биомикроскопически ( эхоскопически ), но неопределяемая на ОКТ из-за ограничения возможностей этого метода (8,6%)

Слайд 16

Клинические проявления неполной отслойки ЗГМ зависят от локализации максимально выраженной витреоретинальной адгезии [ Sebag J. 2008; Krebs I. et al., 2007 ] : если в периферических отделах сетчатки, то возникают разрывы сетчатки и её отслойка; если в области ДЗН, то возникшие витрео-папиллярные тракции будут стимулировать развитие неоваскуляризации ДЗН;

Слайд 17

Проявления неполной отслойки ЗГМ зависят от локализации максимально выраженной адгезии [ Sebag J. 2008; Krebs I. et al., 2007 ] : если в макулярной области, то могут быть различные проявления: если ЗГМ отслаивается на всю толщину заднего кортикального слоя, то провоцируется витрео-ретинальный тракционный синдром, проявляющийся различными заболеваниями, например экссудативной формой возрастной макулодистрофии ;

Слайд 18

Проявления неполной отслойки ЗГМ зависят от локализации максимально выраженной адгезии [ Sebag J. 2008; Krebs I. et al., 2007 ] : Если при частичной отслойке ЗГМ происходит её расщепление (витреошизис) со стороны переднего слоя гиалоцитов, то прилежащая к макуле клеточная мембрана сокращается центростремительно, способствуя формированию macular pucker («целлофановой макулы» - макулярного отека ), если витреошизис происходит со стороны заднего слоя гиалоцитов, то клеточная мебрана становится относительно тонкой (истончается) и сокращается центробежно, провоцируя формирование макулярного разрыва.

Слайд 19: Типы витреоретинальной адгезии при частичной отслойке ЗГМ [ Gallemore R. P. et al, 2000 ] :

Gallemore R. P. с соавторами выявили эти два типа витреоретинальной адгезии у пациентов со следующими патологическими состояниями: идиопатическая эпиретинальная мембрана, идиопатический полный макулярный разрыв, витреомакулярный тракционный синдром, кистозный макулярный отек, диабетическая ретинопатия. Первый тип – фокальная витреоретинальная адгезия ( 64% случаев ) : при этом выявляется зона фовеолярного или перифовеолярного прилегания ЗГМ с окружающей эту зону частичной отслойкой ЗГМ. Второй тип – мультифокальная витреоретинальная адгезия ( встречается реже ) : для неё характерно наличие множественных зон прилегания чередующихся с зонами отслойки ЗГМ.

Слайд 20

Структура патологических состояний: с фокальной витреоретинальной адгезией: полный макулярный разрыв (28%), кистозный макулярный отек (24%), витреомакулярный тракционный синдром (20%), диабетическая ретинопатия (16%), эпиретинальная мембрана (12%). с мультифокальной витреоретинальной адгезией: пациенты с эпиретинальной мембраной (71,4%), диабетическая ретинопатия (21,4%), кистозный макулярный отек (7,2%). Эти результаты подтверждают мнение Gallemore R. P. с соавторами о том, что при каждом типе адгезии преобладают определенные патологические состояния. Наличие или отсутствие витреоретинальной адгезии может играть определенную роль при выборе тактики лечения.

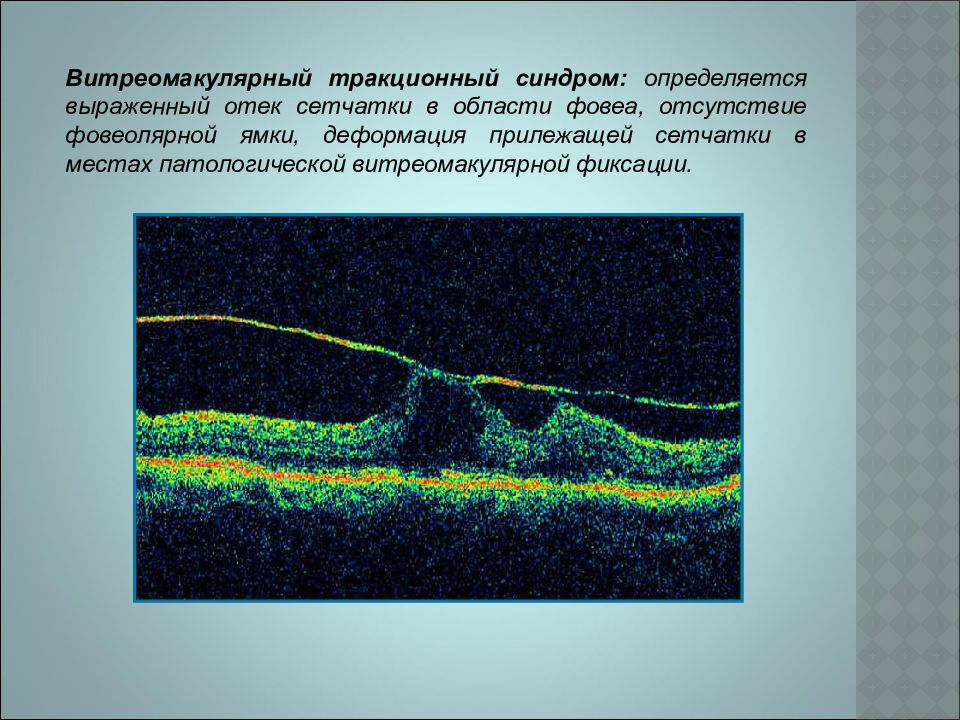

Слайд 21: Витреомакулярный тракционный синдром:

является осложнением частичной отслойки ЗГМ, при которой стекловидное тело отслаивается от сетчатки на всем протяжении по периферии, но сохраняется участок витреоретинальной адгезии гантелеобразной формы, включающий макулярную область и ДЗН. часто сопровождается наличием эпиретинальной мембраны, которая в свою очередь может играть роль в усилении прочности остаточной витреомакулярной адгезии и пролонгировать длительность витреомакулярного тракционного напряжения, вызывает снижение центрального зрения за счет отека макулярной области (при ОКТ выявляется утолщение макулы) [ Johnson M. W., 2005 ].

Слайд 22

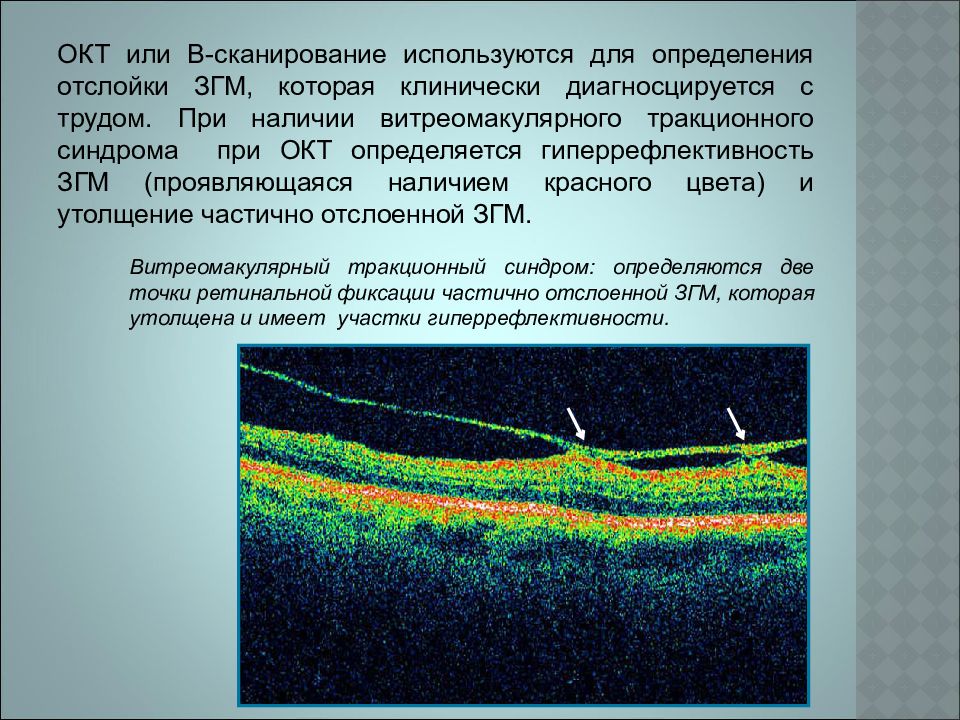

ОКТ или В-сканирование используются для определения отслойки ЗГМ, которая клинически диагносцируется с трудом. При наличии витреомакулярного тракционного синдрома при ОКТ определяется гиперрефлективность ЗГМ (проявляющаяся наличием красного цвета) и утолщение частично отслоенной ЗГМ. Витреомакулярный тракционный синдром: определяются две точки ретинальной фиксации частично отслоенной ЗГМ, которая утолщена и имеет участки гиперрефлективности.

Слайд 23

Возможна спонтанная отслойка витреомакулярной тракции с последующими нормализацией толщины макулярной области (за счет рассасывания отека) и улучшением зрительных функций пациента. Кроме того, может быть проведено хирургическое лечение патологической витреомакулярной фиксации. В тяжелых случаях, витреомакулярный тракционный синдром может привести к развитию ретиношизиса или отслойке нейроэпителия сетчатки в макулярной области. Исходы витреоретинального тракционного синдрома:

Слайд 24

Витреомакулярный тракционный синдром: определяется выраженный отек сетчатки в области фовеа, отсутствие фовеолярной ямки, деформация прилежащей сетчатки в местах патологической витреомакулярной фиксации.

Слайд 25: Макулярный отек

Может быть: диффузным, фокальным (моно- или поликистозным). Макулярный отек выявляется при различных глазных и системных заболеваниях с нарушением гемато-ретинального барьера. Он может иметь место при ряде патологических состояний: окклюзия ретинальных вен, пигментный ретинит, артифакия, увеит, диабетическая ретинопатия.

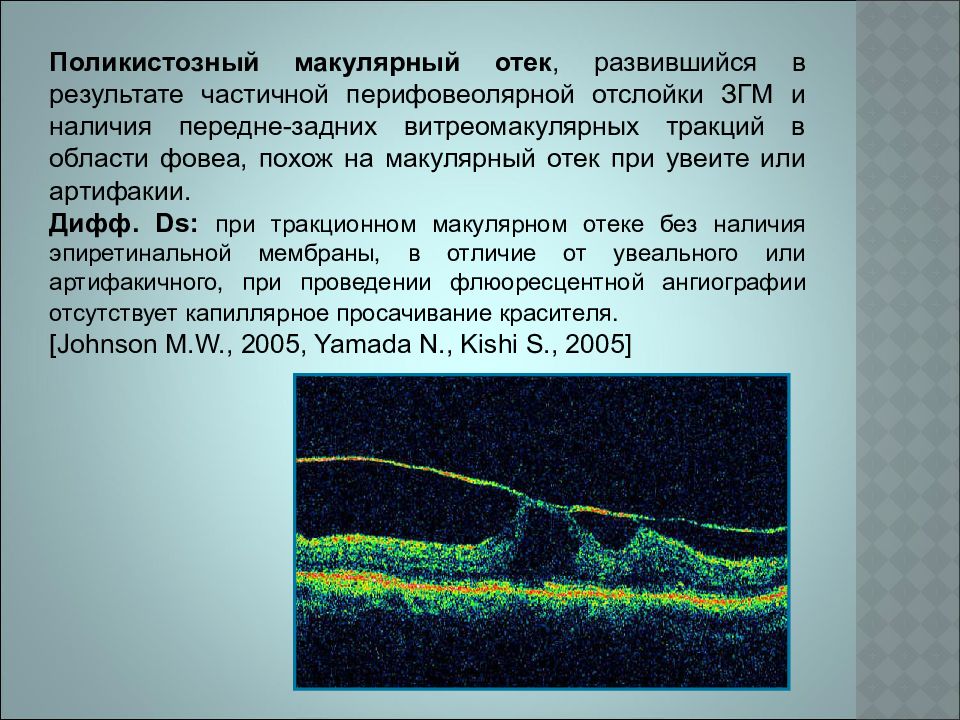

Слайд 26

Поликистозный макулярный отек, развившийся в результате частичной перифовеолярной отслойки ЗГМ и наличия передне-задних витреомакулярных тракций в области фовеа, похож на макулярный отек при увеите или артифакии. Дифф. Ds: при тракционном макулярном отеке без наличия эпиретинальной мембраны, в отличие от увеального или артифакичного, при проведении флюоресцентной ангиографии отсутствует капиллярное просачивание красителя. [ Johnson M. W., 2005, Yamada N., Kishi S., 2005]

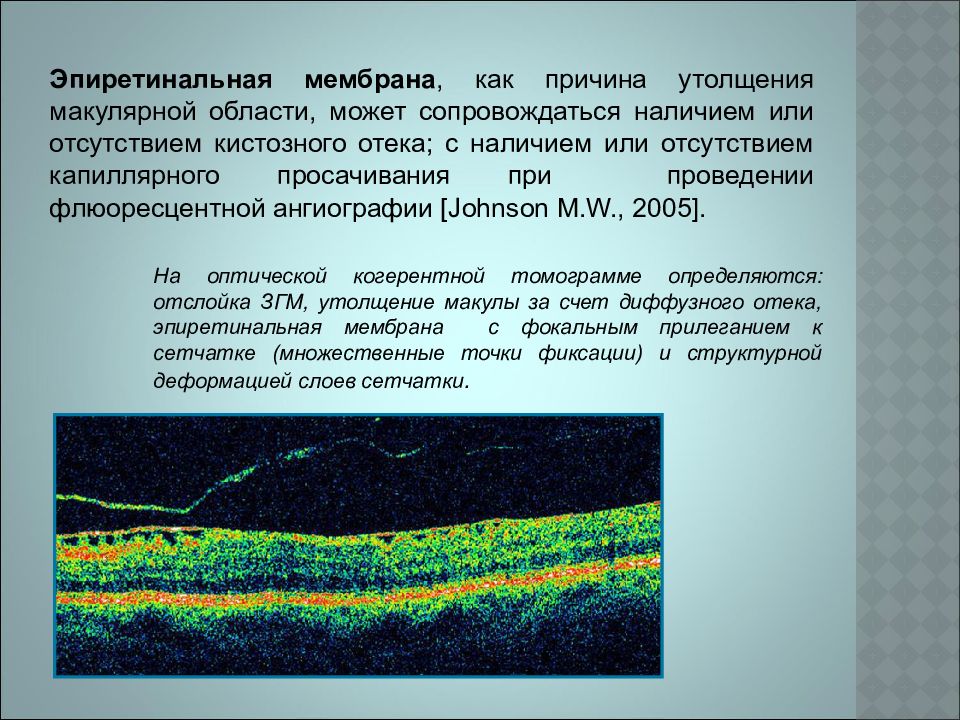

Слайд 27

Эпиретинальная мембрана, как причина утолщения макулярной области, может сопровождаться наличием или отсутствием кистозного отека; с наличием или отсутствием капиллярного просачивания при проведении флюоресцентной ангиографии [ Johnson M. W., 2005 ]. На оптической когерентной томограмме определяются: отслойка ЗГМ, утолщение макулы за счет диффузного отека, эпиретинальная мембрана с фокальным прилеганием к сетчатке (множественные точки фиксации) и структурной деформацией слоев сетчатки.

Слайд 28: Диабетический макулярный отек

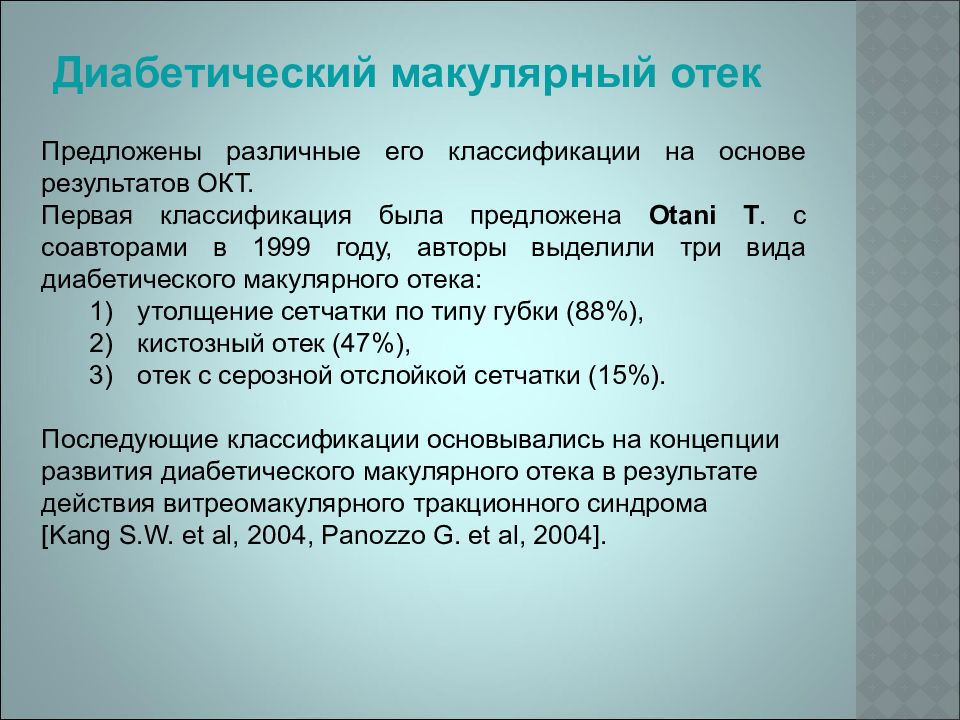

Предложены различные его классификации на основе результатов ОКТ. Первая классификация была предложена Otani T. с соавторами в 1999 году, авторы выделили три вида диабетического макулярного отека: утолщение сетчатки по типу губки (88%), кистозный отек (47%), отек с серозной отслойкой сетчатки (15%). Последующие классификации основывались на концепции развития диабетического макулярного отека в результате действия витреомакулярного тракционного синдрома [ Kang S. W. et al, 2004, Panozzo G. et al, 2004 ].

Слайд 29

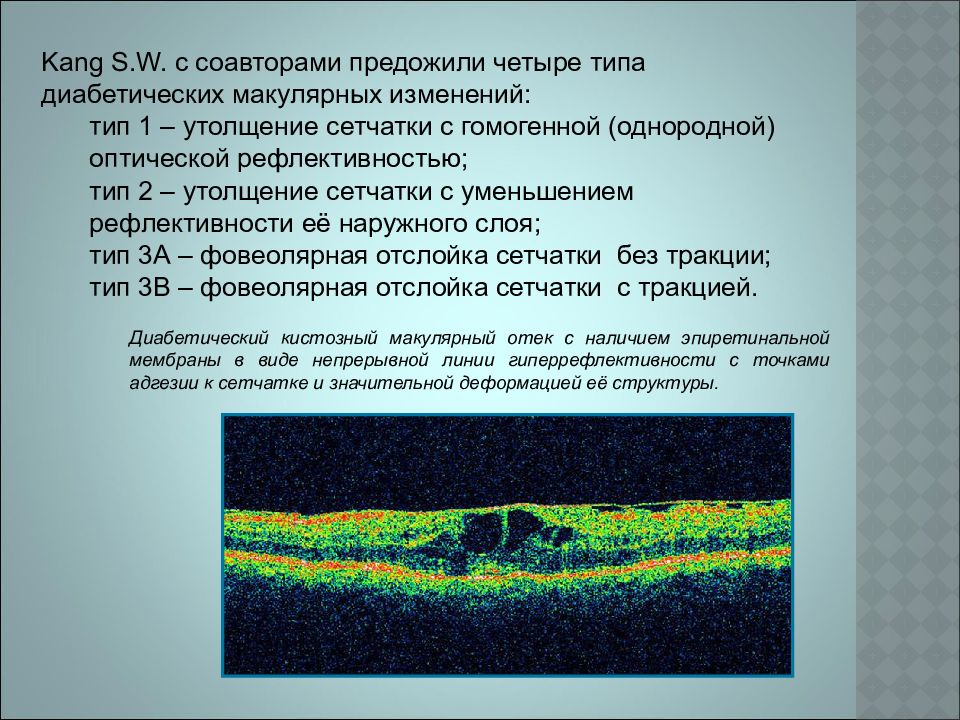

Kang S. W. с соавторами предожили четыре типа диабетических макулярных изменений: тип 1 – утолщение сетчатки с гомогенной (однородной) оптической рефлективностью; тип 2 – утолщение сетчатки с уменьшением рефлективности её наружного слоя; тип 3А – фовеолярная отслойка сетчатки без тракции; тип 3В – фовеолярная отслойка сетчатки с тракцией. Диабетический кистозный макулярный отек с наличием эпиретинальной мембраны в виде непрерывной линии гиперрефлективности с точками адгезии к сетчатке и значительной деформацией её структуры.

Слайд 30

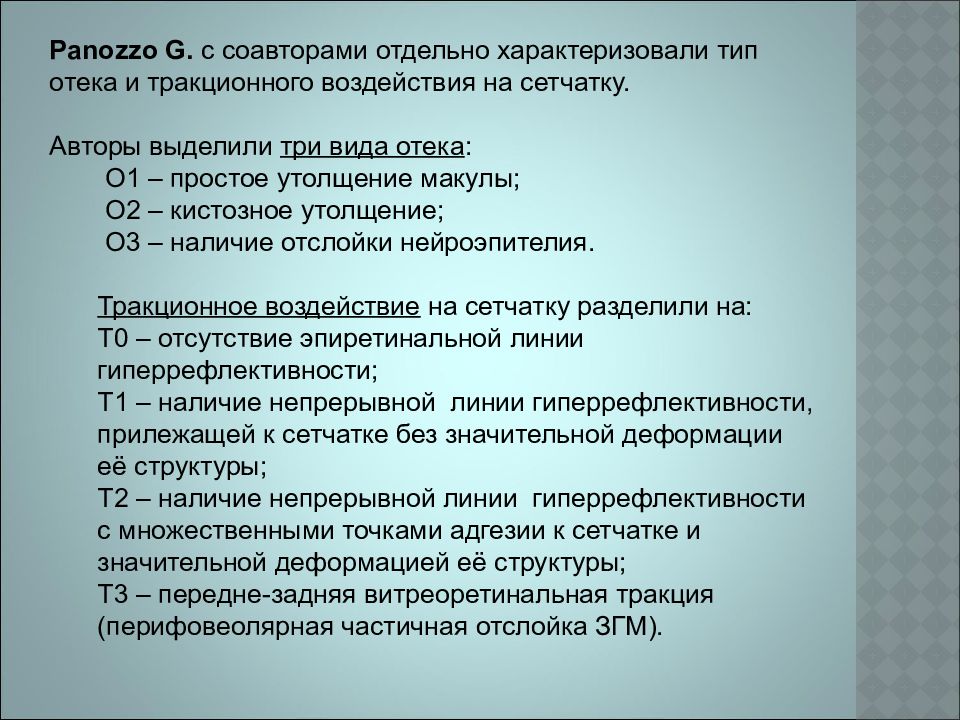

Panozzo G. с соавторами отдельно характеризовали тип отека и тракционного воздействия на сетчатку. Авторы выделили три вида отека : О1 – простое утолщение макулы; О2 – кистозное утолщение; О3 – наличие отслойки нейроэпителия. Тракционное воздействие на сетчатку разделили на: Т0 – отсутствие эпиретинальной линии гиперрефлективности; Т1 – наличие непрерывной линии гиперрефлективности, прилежащей к сетчатке без значительной деформации её структуры; Т2 – наличие непрерывной линии гиперрефлективности с множественными точками адгезии к сетчатке и значительной деформацией её структуры; Т3 – передне-задняя витреоретинальная тракция (перифовеолярная частичная отслойка ЗГМ).

Слайд 31

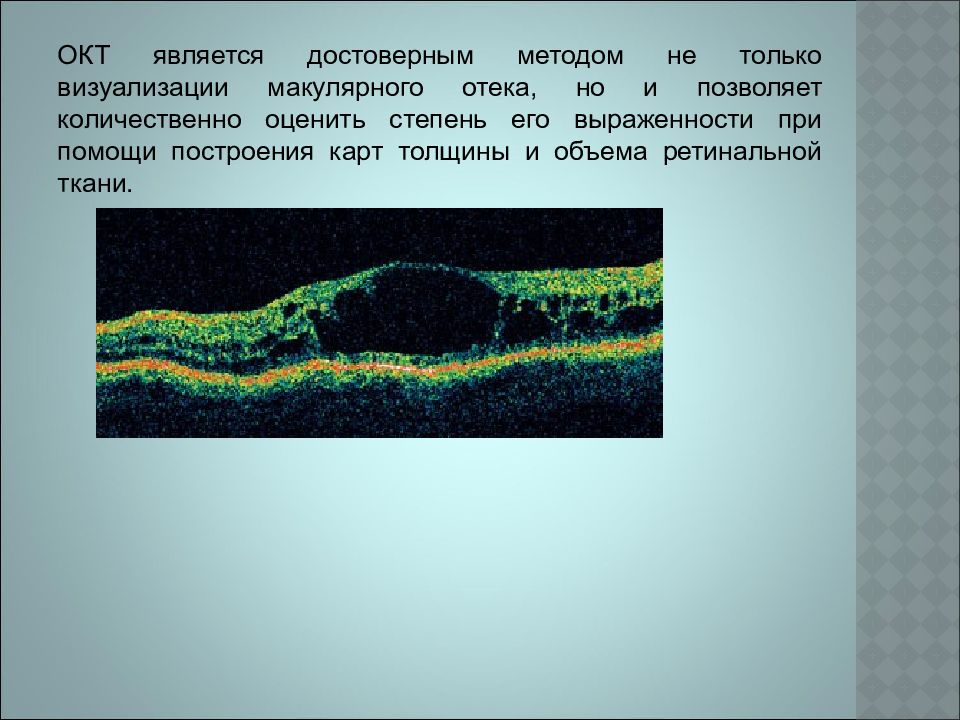

ОКТ является достоверным методом не только визуализации макулярного отека, но и позволяет количественно оценить степень его выраженности при помощи построения карт толщины и объема ретинальной ткани.

Слайд 32: Эпиретинальная мембрана

Оптическая когерентная томография является достоверным методом диагностики и оценки качества лечения эпиретинальной мембраны (ЭРМ). С помощью ОКТ мы почти всегда можем дифференцировать ЗГМ от эпиретинальной мембраны: ЗГМ – определяется сигнал минимальной рефлективности, эпиретинальная мембрана – определяется сигнал повышенной рефлективности. Однако возможны диагностические ошибки: при наличии повышенной рефлективности слоя нервных волокон он может быть принят за эпиретинальную мембрану, особенно при наличии движений глазного яблока в поперечном направлении, вызывающих образование артефактов.

Слайд 33

Wilkins J. R. с соавторами ещё в 1996 году описали два типа адгезии эпиретинальной мембраны : фокальное прилегание (26%) распространенное, по всей поверхности сетчатки (67%). Кроме того, авторы характеризовали ЭРМ на основе измерения толщины мембраны и толщины центральной макулярной зоны. По величине толщины ЭРМ было выделено три группы: тонкая ЭРМ (40-60мкм), средняя ЭРМ (70-100 мкм), широкая ЭРМ (120-260 мкм).

Слайд 34

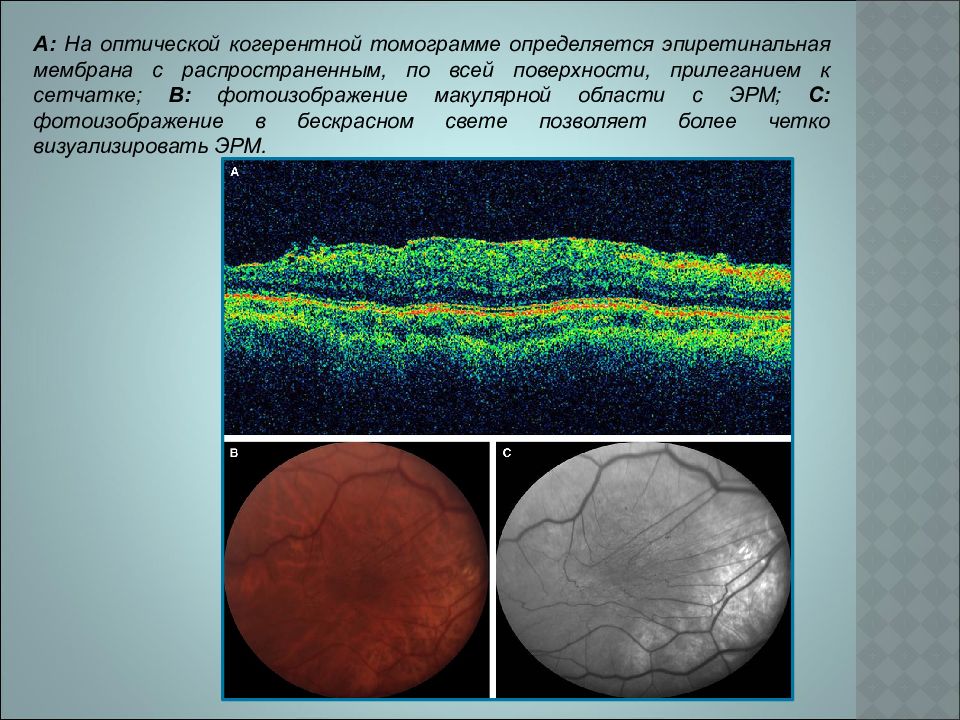

А: На оптической когерентной томограмме определяется эпиретинальная мембрана с распространенным, по всей поверхности, прилеганием к сетчатке; В: фотоизображение макулярной области с ЭРМ; С: фотоизображение в бескрасном свете позволяет более четко визуализировать ЭРМ.

Слайд 35

Mori K. с соавторами [ 2004 ] сделали вывод, что формирование определенного типа ЭРМ зависит от причины её возникновения. Авторы сравнивали идиопатические ЭРМ со вторичными ЭРМ, (возникшими после отслойки сетчатки, окклюзии ветви центральной вены сетчатки или в связи с диабетической ретинопатией, телеангиэктазией, макроаневризмой). В группе идиопатических ЭРМ : адгезия по всей поверхности – у 69%, фокальная адгезия – у 31%. В группе с вторичной ЭРМ : адгезия по всей поверхности – у 48%, фокальная адгезия – у 52%.

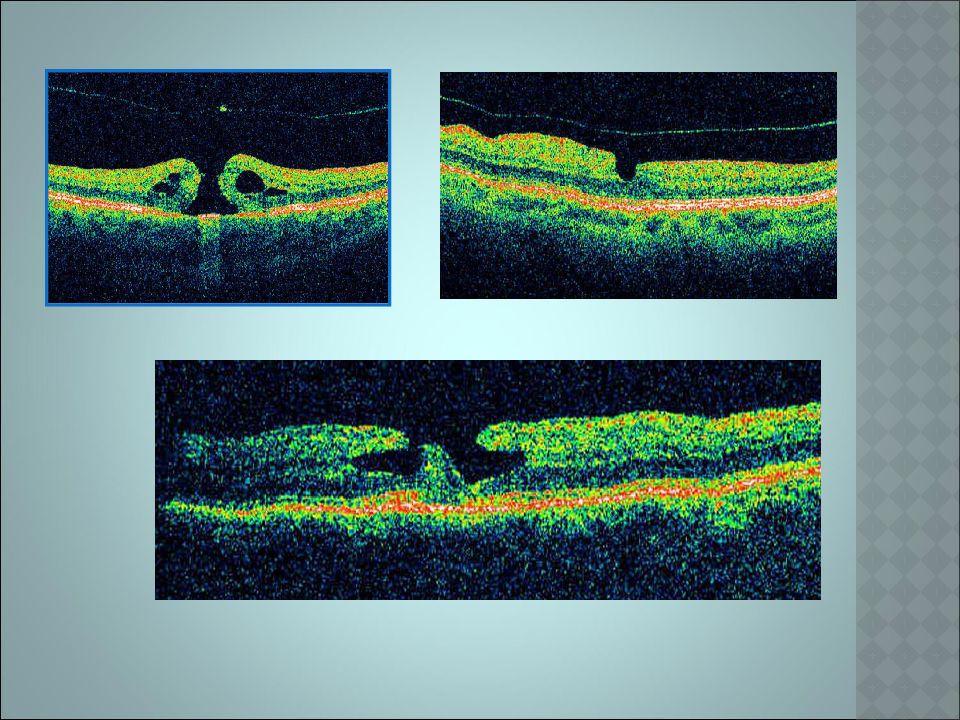

Слайд 36: Макулярные разрывы

Клинически трудно провести дифференцированный диагноз между: полным макулярным разрывом, псевдокистой, псевдоразрывом, ламеллярным разрывом сетчатки. ОКТ не только помогает дифференцировать эти состояния, но и подтверждает роль витреоретинальной адгезии в их патогенезе. ОКТ может зафиксировать спонтанное разрешение этих патологических состояний, например закрытие макулярного разрыва.

Слайд 38: Полный макулярный разрыв

Hee M. R. et al., 1995, впервые описали использование ОКТ для диагностики и наблюдения в динамике макулярных разрывов. Они предложили классификацию макулярных разрывов по стадиям их формирования на основе ОКТ. Этот метод диагностики использовали Gaudric A. et al., 1999, для описания последовательности изменений в заднем полюсе начиная с формирования передне-задних витреоретинальных тракций до образования полного макулярного разрыва.

Слайд 39

Ito Y.et al., 2003 определили влияние частичной отслойки ЗГМ и тракционных связей на формирование макулярного разрыва: картина типичной перифовеолярной отслойки ЗГМ с длительно существующей витреофовеолярной тракцией соответствует I стадии формирования макулярного разрыва; распространение отслойки ЗГМ выше уровня верхней сосудистой аркады и соответствующее усиление действия тракционных сил является причиной прогрессирования процесса соответственно II стадии формирования макулярного разрыва; дальнейшее распространение отслойки ЗГМ в нижневисочный квадрант соответствует III стадии макулярного разрыва; после отслоения ЗГМ в области ДЗН отслойка стекловидного тела распространяется до зубчатой линии, что соответствует IV стадии макулярного разрыва.

Слайд 40

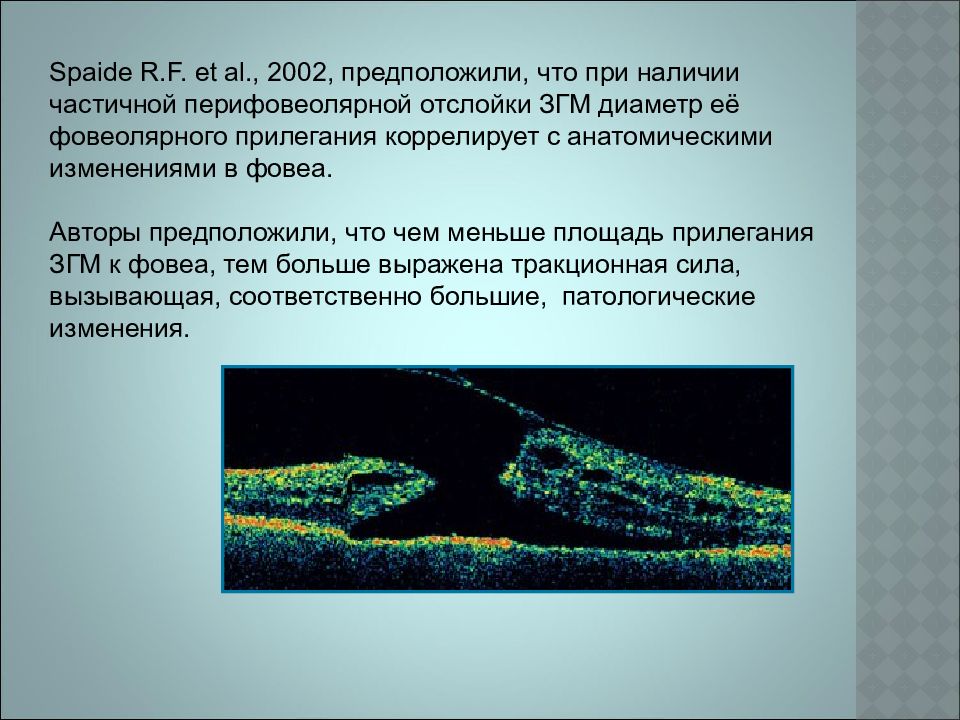

Spaide R. F. et al., 2002, предположили, что при наличии частичной перифовеолярной отслойки ЗГМ диаметр её фовеолярного прилегания коррелирует с анатомическими изменениями в фовеа. Авторы предположили, что чем меньше площадь прилегания ЗГМ к фовеа, тем больше выражена тракционная сила, вызывающая, соответственно большие, патологические изменения.

Слайд 41: Стадия 0 макулярного разрыва

Chan A. et al., 2004, рекомендуют проводить динамическое наблюдение за здоровым глазом пациента, если в другом глазу выявлен полный макулярный разрыв. Авторы выделили три группы нарушений витреомакулярных взаимоотношений, определяемых при ОКТ: 1) слабые (маловыраженные) – ЗГМ определяется как полоска сниженной рефлективности, но место её прикрепления к фовеа определяется нечетко; 2) средние (средневыраженные) – определяется одна линия наклонного прикрепления ЗГМ к фовеа; 3) выраженные (сильновыраженные) – определяются две линии наклонного прикрепления ЗГМ к фовеа (с двух сторон от фовеолы), соединенные между собой.

Слайд 42

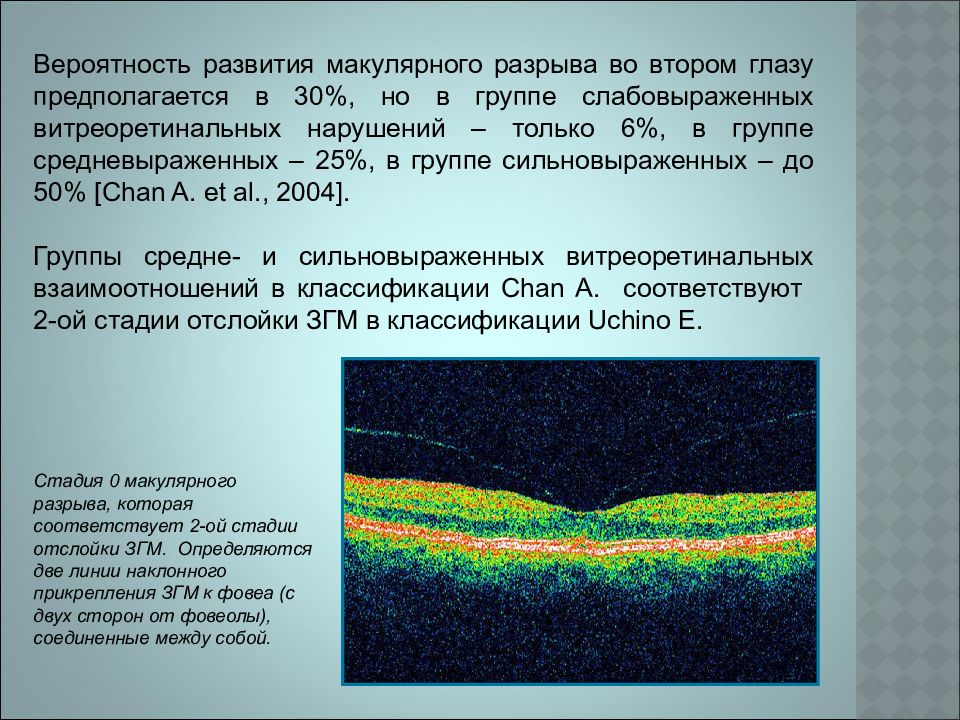

Вероятность развития макулярного разрыва во втором глазу предполагается в 30%, но в группе слабовыраженных витреоретинальных нарушений – только 6%, в группе средневыраженных – 25%, в группе сильновыраженных – до 50% [ Chan A. et al., 2004 ]. Группы средне- и сильновыраженных витреоретинальных взаимоотношений в классификации Chan A. соответствуют 2-ой стадии отслойки ЗГМ в классификации Uchino E. Стадия 0 макулярного разрыва, которая соответствует 2-ой стадии отслойки ЗГМ. Определяются две линии наклонного прикрепления ЗГМ к фовеа (с двух сторон от фовеолы), соединенные между собой.

Слайд 43: Стадия I макулярного разрыва

При I стадии макулярного разрыва на томограмме ОКТ мы определяем уплощение или отсутствие фовеолярной ямки (нормального профиля фовеа) с уменьшением рефлективности в области фовеа [ Hee M. R. et al., 1995 ]. Кроме того, в результате действия переднее-задних и косонаправленных тракционных сил на перифовеолярно прилежащую ЗГМ происходит расслоение внутренних слоев сетчатки с образованием псевдокисты, которая постепенно увеличивается и вовлекает в патологический процесс наружные слои сетчатки. В определенный момент псевдокиста «вскрывается» – II стадия макулярного разрыва.

Слайд 44

формирование полного макулярного разрыва; образование ламелярного разрыва; может происходить спонтанная полная отслойка ЗГМ с последующей нормализацией структуры фовеа; в отдельных случаях псевдокиста фовеолярной области существует длительное время без каких-либо значимых изменений. Это подтверждает необходимость наблюдения в динамике за состоянием второго глаза, если в одном глазу выявлен макулярный разрыв. Исходы псевдокисты :

Слайд 45

Altaweel M. и Ip M. (2003г.) детализировали классификацию, предложенную Hee M. R. с соавторами (1995 г.), разделив стадию I на две подгруппы: стадия IA и стадия IB. Для стадии IA характерно: расщепление слоев нейроэпителия в области фовеа, при проведении ОКТ определяется псевдокиста, офтальмоскопически мы видим желтое пятно в цетре макулярной области. Для стадии IB характерно: увеличение размеров псевдокисты за счет вовлечения в патологический процесс наружного слоя сетчатки, но целостность вершины (верхней стенки) кисты не нарушена.

Слайд 46

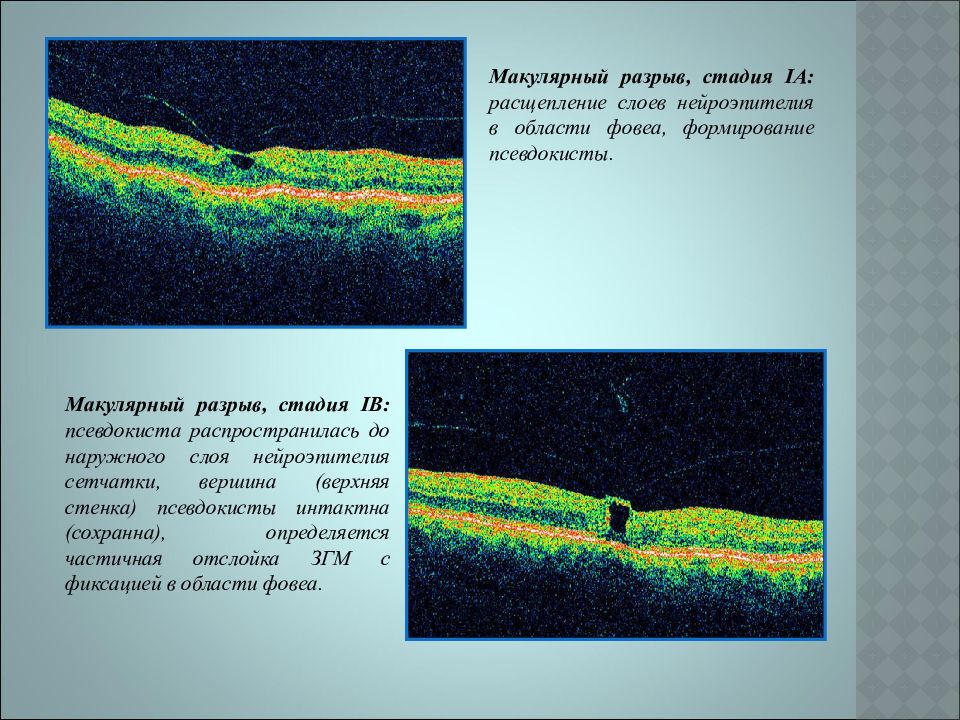

Макулярный разрыв, стадия IB : псевдокиста распространилась до наружного слоя нейроэпителия сетчатки, вершина (верхняя стенка) псевдокисты интактна (сохранна), определяется частичная отслойка ЗГМ с фиксацией в области фовеа. Макулярный разрыв, стадия IA : расщепление слоев нейроэпителия в области фовеа, формирование псевдокисты.

Слайд 47: Стадия II макулярного разрыва

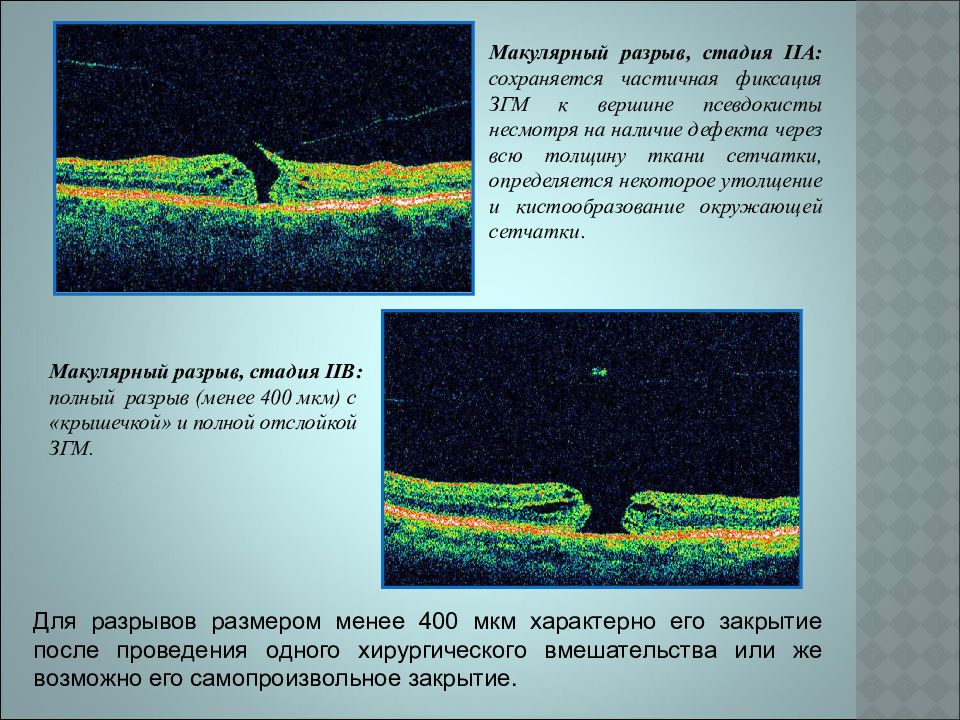

Hee M. R. с соавторами описали эту стадию как частичное нарушение целостности внутренней поверхности сетчатки в области фовеа (по типу её надрыва) с небольшой потерей ткани в проекции кисты сетчатки. Altaweel M. и Ip M. (2003г.) разделили стадию II формирования макулярного разрыва на две подгруппы: стадия IIA и стадия IIB. Для стадии IIA характерно: наличие полного макулярного разрыва размером менее 400 мкм с сохраняющейся частичной фиксацией ЗГМ к вершине псевдокисты. Для стадии IIB характерно: появление «крышечки» над макулярным разрывом, его размеры остаются менее 400 мкм.

Слайд 48

Макулярный разрыв, стадия II А: сохраняется частичная фиксация ЗГМ к вершине псевдокисты несмотря на наличие дефекта через всю толщину ткани сетчатки, определяется некоторое утолщение и кистообразование окружающей сетчатки. Макулярный разрыв, стадия IIB : полный разрыв (менее 400 мкм) с «крышечкой» и полной отслойкой ЗГМ. Для разрывов размером менее 400 мкм характерно его закрытие после проведения одного хирургического вмешательства или же возможно его самопроизвольное закрытие.

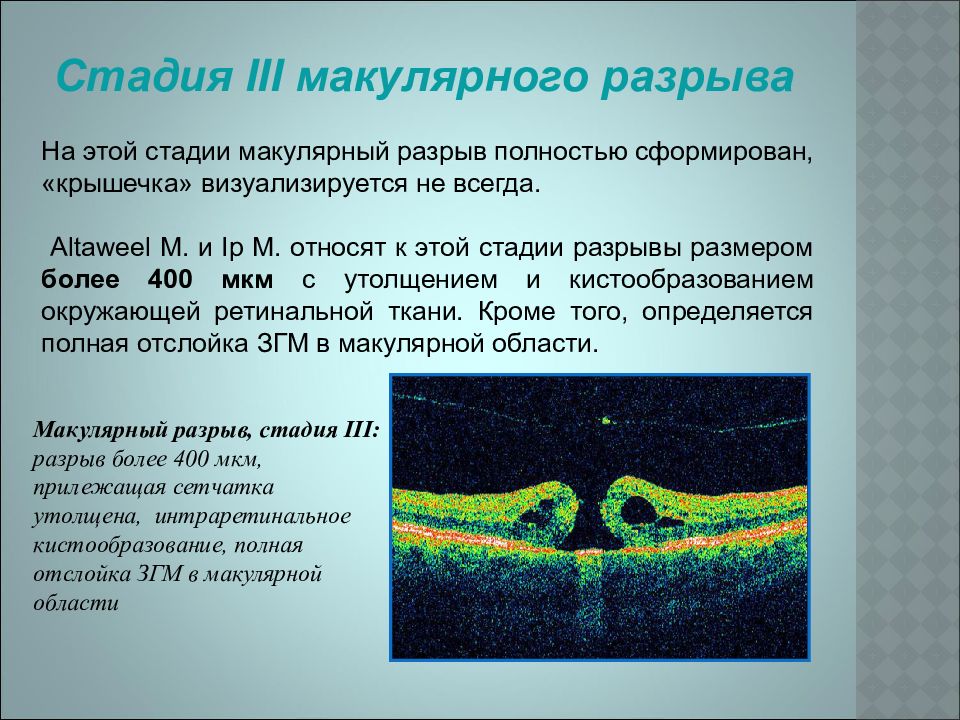

Слайд 49: Стадия III макулярного разрыва

На этой стадии макулярный разрыв полностью сформирован, «крышечка» визуализируется не всегда. Altaweel M. и Ip M. относят к этой стадии разрывы размером более 400 мкм с утолщением и кистообразованием окружающей ретинальной ткани. Кроме того, определяется полная отслойка ЗГМ в макулярной области. Макулярный разрыв, стадия III : разрыв более 400 мкм, прилежащая сетчатка утолщена, интраретинальное кистообразование, полная отслойка ЗГМ в макулярной области

Слайд 50: Стадия IV макулярного разрыва

Hee M. R. с соавторами описали эту стадию как III стадию макулярного разрыва, но с полной отслойкой ЗГМ. Обычно, технические возможности ОКТ не позволяют визуализировать полную отслойку ЗГМ (на всем протяжении), для этого можно использовать В-сканирование.

Слайд 51: Псевдоразрывы и ламелярные разрывы

Макулярный псевдоразрыв и ламелярный макулярный разрыв являются различными патологическими процессами. Клинически и псевдоразрыв, и ламелярный разрыв проявляются как дефект сетчатки красноватого цвета, округлой или овальной формы в центре макулярной области. По данным литературных источников ламелярные разрывы являются несформировавшимися (прервавшими свое развитие) полными макулярными разрывами. [ Hee M. R., Puliafito C. A., Wong C, 1995]

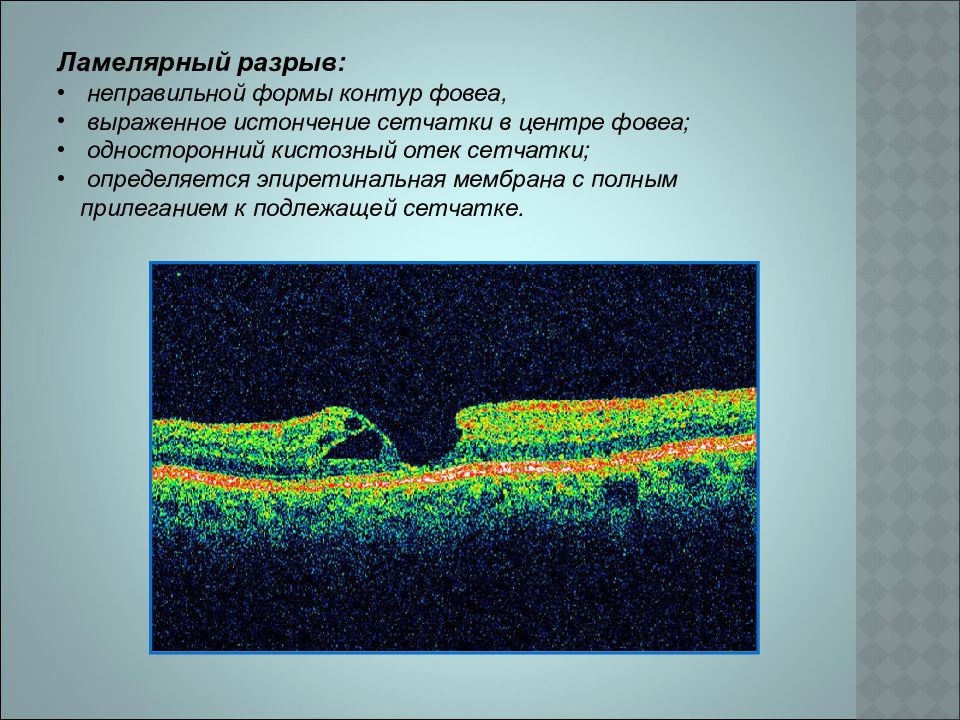

Слайд 52

Ламелярный разрыв: неправильной формы контур фовеа, выраженное истончение сетчатки в центре фовеа; односторонний кистозный отек сетчатки; определяется эпиретинальная мембрана с полным прилеганием к подлежащей сетчатке.

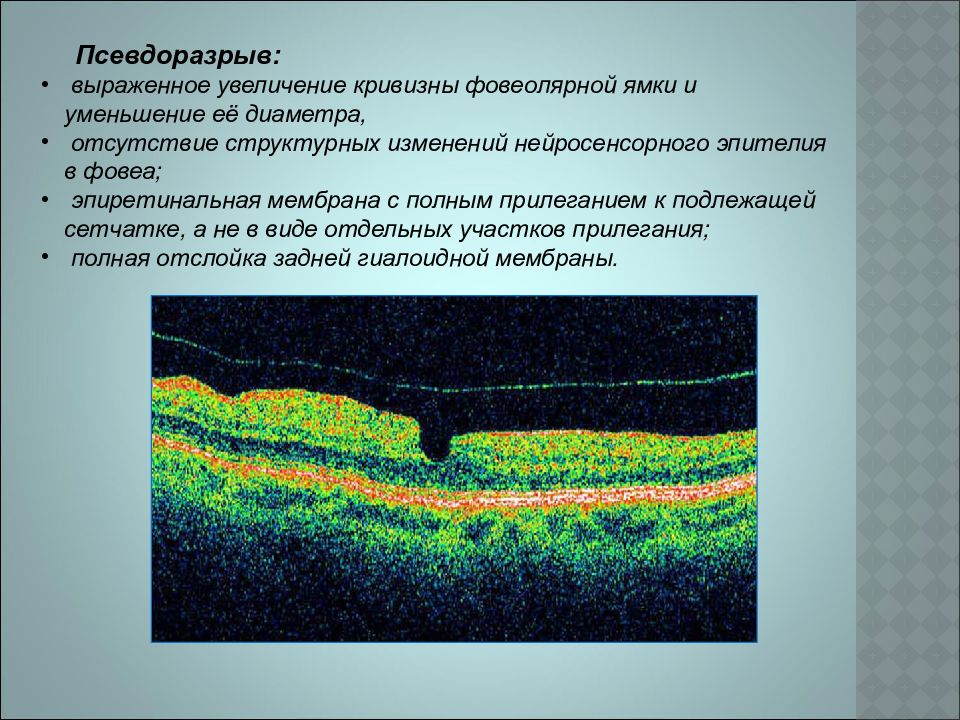

Слайд 53

Псевдоразрыв: выраженное увеличение кривизны фовеолярной ямки и уменьшение её диаметра, отсутствие структурных изменений нейросенсорного эпителия в фовеа; эпиретинальная мембрана с полным прилеганием к подлежащей сетчатке, а не в виде отдельных участков прилегания; полная отслойка задней гиалоидной мембраны.

Слайд 54

Дифф. Ds c полным макулярным разрывом: при псевдоразрывах не повреждается нейросенсорная сетчатка, она остается интактной в отличие от полных макулярных разрывов. Считается, что центростремительное, в направлении фовеа, сокращение ЭРМ является основной причиной увеличения кривизны фовеолярной ямки с последующим формированием псевдоразрыва.

Слайд 55

Haouchine B. с соавторами, 2004 г., считают, что дифференцировать псевдоразрыв от ламелярного разрыва можно только при проведении ОКТ. Для псевдоразрывов характерно: выраженное увеличение кривизны и уменьшение диаметра фовеолярной ямки, утолщение контура фовеолярной ямки; толщина сетчатки в центре фовеа в пределах нормы или незначительно увеличена.

Слайд 56

Признаками ламелярных разрывов являются: фовеолярная ямка неправильной формы, контур её истончен, особенно в основании, расщепление краёв фовеолярной ямки; толщина сетчатки в центре фовеа меньше средних значений; эпиретинальная мембрана, значительно утолщенная и с полным прилеганием к подлежащей сетчатке. Существует мнение, что эпиретинальная мембрана способствует стабилизации анатомии сетчатки и закрытию разрыва, поэтому у таких пациентов необходимо очень осторожно проводить хирургические вмешательства, направленные на её удаление [ Witkin A. J. et al, 2006].

Слайд 57: Макулярный ретиношизис при МВС

С появлением ОКТ стало возможным определять витреоретинальные изменения макулярной области в глазах с миопией высокой степени. Например, феномен расщепления (шизис) сетчатки, который не редко встречается в глазах с задними стафиломами при МВС. Биомикроскопически часто трудно распознать ретиношизис, редко при офтальмоскопии может выявляться «звездчатая» фовеа.

Слайд 58

Benhamou N. et al, 2002 описали характерные черты двух типов макулярного ретиношизиса при МВС: наружный ретиношизис, при котором сетчатка расщепляется широким гипорефлективным пространством на широкий внутренний слой и узкий наружный слой, иногда могут определяться линейные «перемычки» в гипорефлективном пространстве; внутренний ретиношизис – расщепление сетчатки на узкий внутренний и широкий наружный слои. Чаще встречается наружный ретиношизис с участками внутреннего ретиношизиса. Возможно наличие ламеллярного или полного макулярного разрыва, макулярной отслойкой сетчатки. Авторы считают, что ретиношизис, как таковой, является достаточно стабильным состоянием и прогрессирует медленно.

Слайд 59

Внутренний ретиношизис Наружный ретиношизис Внутренний ретиношизис и наружный ретиношизис

Слайд 60

Panozzo G. и Mercanti A. в 2004 г. ввели термин миопической тракционной макулопатии.

Слайд 61: Макулярный ретиношизис при ямках и колобомах ДЗН

ОКТ используется и для динамического наблюдения за макулярным ретиношизисом развивающимся в глазах с ямками и колобомами ДЗН.

Слайд 62

Еще до появления ОКТ, в 1988 г. Lincoff H. с соавторами описали макулярный ретиношизис связанный с ямкой ДЗН. В последующем в 1996 г. Krivoy D. et al. и Rutledge B. K. et al. с помощью ОКТ охарактеризовали и подтвердили взаимосвязь между макулярным ретиношизисом и ямкой ДЗН. Meirelles R.L. et al., 2005 доказали существование анатомического соединения между периневральным пространством зрительного нерва и тканью сетчатки, которое позволяет жидкости расщеплять слои сетчатки, особенно на уровне вутреннего ядерного слоя. Ламеллярные разывы этой зоны сетчатки способствуют распространению жидкости в наружные слои сетчатки и в конце концов в субретинальное пространство (отслойка сетчатки).

![ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ: НОРМА И ПАТОЛОГИЯ Классификация этапов отслойки ЗГМ [Uchino E. et al., 2001]](https://s1.showslide.ru/s_slide/5309043ec9cbc242b650f830fb07d595/6482b9f8-e8d2-40dc-b989-c854a20daada.jpeg)

![ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ МАКУЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ: НОРМА И ПАТОЛОГИЯ Типы витреоретинальной адгезии при частичной отслойке ЗГМ [ Gallemore R. P. et al, 2000 ] :](https://s1.showslide.ru/s_slide/ac79fd189e9fd8e497ccbfa66d92f9ec/9026dd57-0abd-4a41-902c-c300b31be263.jpeg)