Первый слайд презентации

ОПУХОЛИ МЕЛАНИНОБРАЗУЮЩЕЙ ТКАНИ. НЕВУС. МЕЛАНОМА. Лектор: д.м.н., профессор Плотникова Н.А. Лекция №15 ЛИМФОМЫ

Слайд 2: ЛИМФОМЫ

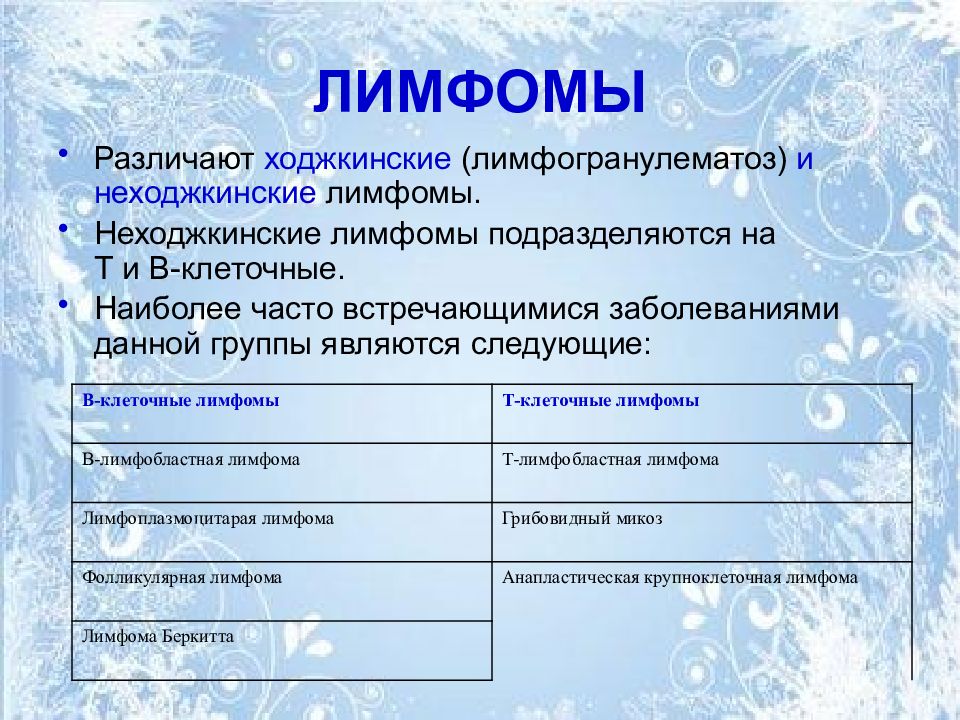

Различают ходжкинские (лимфогранулематоз) и неходжкинские лимфомы. Неходжкинские лимфомы подразделяются на Т и В-клеточные. Наиболее часто встречающимися заболеваниями данной группы являются следующие: В-клеточные лимфомы Т-клеточные лимфомы В-лимфобластная лимфома Т-лимфобластная лимфома Лимфоплазмоцитарая лимфома Грибовидный микоз Фолликулярная лимфома Анапластическая крупноклеточная лимфома Лимфома Беркитта

Слайд 3: ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

Впервые заболевание было описано в 1832 г. английским врачом Томасом Ходжкиным. Позднее это заболевание назвали болезнью Ходжкина. В 1904 г. на III съезде немецких патологов заболевание получило название лимфогранулематоз (ЛГМ).

Слайд 4: ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗ

Заболеваемость ЛГМ в России составляет 1,7–2,5 чел. на 100 тыс. населения. В структуре возрастной заболеваемости ЛГМ отмечается 3 пика: 1) 4–6 лет; 2) 20–30 лет; 3) старше 55 лет.

Слайд 5: Этиология ЛГМ

В этиопатогенезе не исключается роль вируса Эпштейна-Барра в развитии заболевания. Однако, согласно современным исследованиям, наиболее вероятной представляется иммунологическая теория развития ЛГМ. Согласно данной теории, ЛГМ рассматривают как опухолевое заболевание одного из звеньев иммунной системы, с возможным моноцитарным происхождением опухолевых клеток.

Слайд 6: Этиология ЛГМ

При этом важную роль в патогенезе заболевания придают хроническому неспецифическому лимфадениту. Пролиферация лимфоидной ткани при лимфадените под воздействием ряда провоцирующих факторов (вирусные инфекции, беременность, ионизирующее излучение) может приводить к опухолевой трансформации клеток

Слайд 7: Этиология ЛГМ

Предполагается, что ЛГМ имеет аппозиционную форму роста. При этом опухолевым полем может являться изолированный лимфатический узел, группа регионарных лимфатических узлов либо вся лимфоидная система в целом.

Заболевание начинается с поражения одного или группы регионарных лимфатических узлов, которые увеличиваются в размерах и могут спаиваться в единый опухолевый конгломерат. В дальнейшем присоединяется поражение висцеральных лимфатических узлов. Наблюдается длительный субфебрилитет (в течение нескольких месяцев), слабость, недомогание, головные боли, снижение работоспособности, кожный зуд, ночные поты, похудание. В крови отмечается ускорение СОЭ, нейтрофилъный лейкоцитоз, лимфоцитопения.

Слайд 10: Клинические проявления лимфогранулематоза

Окончательный диагноз основывается на результатах операционной биопсии пораженного лимфатического узла. При микроскопическом исследовании диагностируются два типа клеток: I. Специфические для ЛГМ клетки II. Неспецифическая клеточная пролиферация

Слайд 11: Специфические для ЛГМ клетки

1). Гигантские клетки Березовского – Штернберга, которые могут быть одноядерными, двуядерными и многоядерными. Ядра одноядерных клеток большие, овоидной формы с втяжением в центре ядра, умеренным содержанием хроматина, с одним или двумя крупными ядрышками. Цитоплазма в виде широкого ободка.

Слайд 12: Специфические для ЛГМ клетки

В двуядерных гигантских клетках ядра противостоят друг другу («целующиеся ядра»), имеются втяжения в центре и крупные ядрышки. Цитоплазма широкая, слегка эозинофильная. В многоядерных гигантских клетках Березовского – Штернберга среди обильной цитоплазмы ядра располагаются в виде полукруга или образуют очаговые скопления, тесно прилегающие друг к другу.

Слайд 13: ЛГМ. Клетки Березовского – Штернберга – Рид

Видны две типичные многоядерные клетки, одна из которых имеет характерный вид «глаз совы»

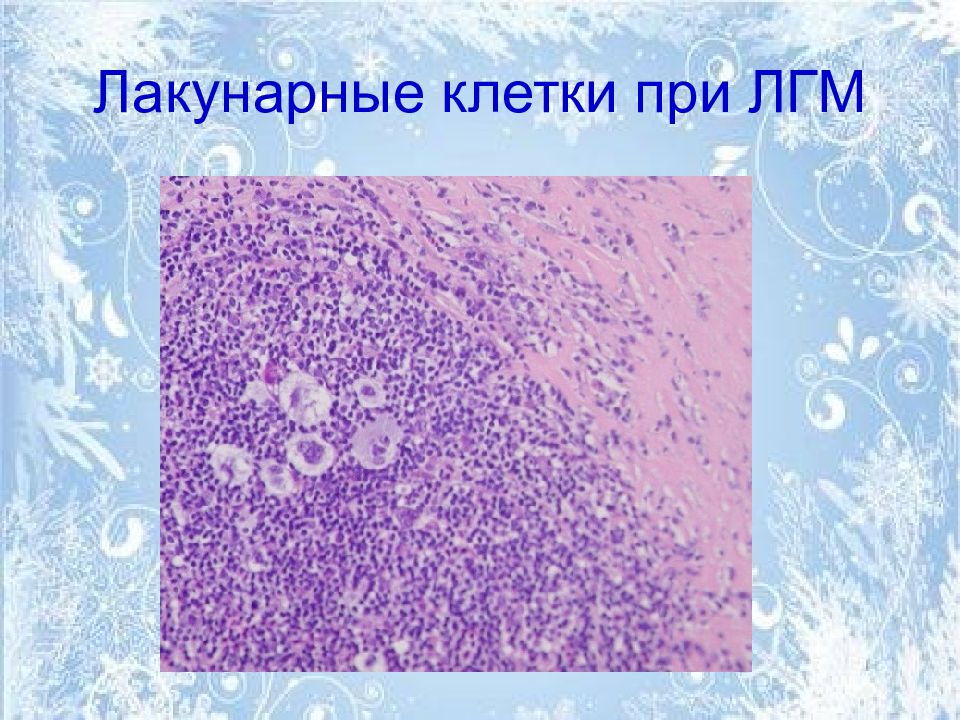

Слайд 14: Специфические для ЛГМ клетки

Диагностическими также являются одно-, двух- и многоядерные гигантские клетки с оптически пустой цитоплазмой. Это так называемые «лакунарные клетки» – разновидность клеток Березовского – Штернберга. Они являются следствием фиксации материала в 10 % растворе формалина. При других видах фиксации материала (в жидкости Карнуа и др.) такие клетки не обнаруживаются.

Слайд 16: Специфические для ЛГМ клетки

Особым вариантом клеток Березовского – Штернберга – Рид являются L&H-клетки (лимфо-гистиоцитарный тип) или pop-corn-клетки («воздушная кукуруза»). Они отличаются крупным складчатым, многодольчатым ядром с тонкой ядерной мембраной, однородным гетерохроматином и многочисленными базофильными мелкими ядрышками. Цитоплазма необъемная бледно-окрашенная.

Слайд 18: Специфические для ЛГМ клетки

2). Клетки Ходжкина большие и малые. Предположительно малые клетки Ходжкина представлены собственно лимфобластами, а большие имеют моноцитарное происхождение.

Слайд 19: Неспецифическая клеточная пролиферация

В ткани лимфатического узла отмечается выраженная реактивная пролиферация эозинофилов, макрофагов, гистиоцитов.

Слайд 20: Гистологическая классификация лимфогранулематоза

В 1965 году была предложена современная гистологическая классификация лимфогранулематоза. Согласно данной классификации выделяют 4 гистологических варианта ЛГМ, каждый из которых соответствует определенной клинической стадии заболевания: вариант с преобладанием лимфоидной ткани (5 %); вариант с нодулярным склерозом (70 %); смешанно-клеточный вариант (25 %); вариант с истощением лимфоидной ткани (2 – 3 %).

Слайд 21: Лимфоидное преобладание

Микроскопическая картина характеризуется выраженной гиперплазией лимфоцитов, среди которых наблюдается небольшое количество гистиоцитарных клеток и немногочисленные патогномоничные клетки Березовского–Штернберга, либо лакунарные клетки. Данный вариант считается прогностически благоприятным и соответствует I – II клинической стадии заболевания.

Слайд 23: Нодулярный склероз

Микроскопически наблюдается утолщение соединительнотканной капсулы лимфатического узла, от которой в паренхиму разрастаются соединительнотканные тяжи. Ткань лимфатического узла становится дольчатой (узловатой). Внутри этих своеобразных узелков ( nodulus ) содержатся лимфоциты, эозинофильные и нейтрофильные сегментоядерные лейкоциты, гистиоциты и плазматические клетки Как правило, в большом количестве выявляются гигантские клетки Березовского–Штернберга и/или лакунарные клетки.

Слайд 25: Смешанно-клеточный (классический) вариант

Лимфоидная ткань в лимфатическом узле частично или полностью замещена диффузными клеточными скоплениями, в которых клетки Березовского – Штернберга – Рид располагаются среди малых лимфоцитов, лимфоидных клеток среднего размера с угловатыми ядрами, плазматических клеток, гистиоцитов, фибробластов, эозинофильных и нейтрофильных гранулоцитов

Слайд 26: Смешанно-клеточный (классический) вариант

Иногда эозинофильные гранулоциты так многочисленны, что формируют подобие «эозинофильных абсцессов». Некоторые случаи отличаются большим количеством эпителиоидных гистиоцитов. В ткани пораженного лимфатического узла могут также обнаруживаться очаги некрозов и зоны фиброза.

Слайд 28: Лимфоидное истощение

Ретикулярно-клеточный тип, саркома Ходжкина, характеризуется содержанием в лимфатических узлах малого количества лимфоцитов (вплоть до полного их отсутствия) и диффузными разрастаниями атипичных, полиморфных ретикулярных клеток, инфильтрирующих стенки кровеносных сосудов, капсулу лимфатического узла. Нередко ретикулярные клетки прорастают капсулу узла.

Слайд 29: Лимфоидное истощение

В большом количестве обнаруживаются патогномоничные гигантские клетки Березовского – Штернберга. В терминальную стадию лимфоидного истощения наблюдается диффузный склероз лимфатического узла. Основная его часть замещается фиброзной соединительной тканью. При этом лимфоциты, эозинофилы, нейтрофильные гранулоциты, плазматические клетки выявляются крайне редко, в виде очаговых скоплений. Гигантские клетки Березовского – Штернберга единичные

Слайд 31: Прогрессирование ЛГМ

На протяжении заболевания у одного и того же больного при проведении повторных биопсий лимфатических узлов могут определяться различные гистологические варианты лимфогранулематоза, причем процесс трансформации идет от более доброкачественных к злокачественным вариантам лимфогранулематоза.

Слайд 32: Прогрессирование ЛГМ

Следует особо подчеркнуть, что исследование биопсии поражённого лимфатического узла должно производиться до проведения лучевой или химиотерапии, так как под их воздействием в первую очередь погибают диагностические опухолевые клетки Березовского – Штернберга. В таких случаях диагноз лимфогранулематоза становится практически невозможным.

Слайд 33: Поражение внутренних органов при ЛГМ

Селезенка увеличивается в размерах, на разрезе ярко красного цвета с множественными бело-желтыми очагами некроза и склероза, что придает ткани селезенки пестрый, «порфировый» вид («порфировая» селезенка). Легкие. Поражение легких начинается с перехода специфического процесса с медиастенальных лимфатических узлов на легочную ткань, где появляются очаги ЛГМ. Возможно присоединение пневмонии. Печень. Характерно появление очагов ЛГМ, развитие паренхиматозной жировой дистрофии гепатоцитов, формирование очагов некроза и кровоизлияний в строме печени, что сопровождается развитием паренхиматозной желтухи.

Слайд 35: ОПУХОЛЬ БЕРКИТТА (ЛИМФОМА АФРИКАНСКАЯ)

Заболевание носит эндемический характер. Характерными эндемическими очагами являются страны экваториальной Африки. Чаще болеют мальчики в возрасте от 7 до 10 лет.

Слайд 36: ОПУХОЛЬ БЕРКИТТА (ЛИМФОМА АФРИКАНСКАЯ)

В настоящее время доказана вирусная этиология данного заболевания (Эпштейна – Барра). Доказательством вирусного происхождения лимфомы Беркитта является обнаружение в крови больных антител к данному вирусу.

Слайд 37: ОПУХОЛЬ БЕРКИТТА (ЛИМФОМА АФРИКАНСКАЯ)

Для африканской лимфомы характерна экстранодальная локализация первичного патологического очага. Заболевание начинается с односторонего поражения ткани верхней и/или нижней челюсти, сопровождающегося ассиметрией лица. В пораженной ткани появляется опухоль, состоящая из клеток лимфоидного ряда. Затем в процесс вовлекаются регионарные лимфатические узлы (шейные, подчелюстные) с дальнейшей генерализацией и поражением внутренних органов (прежде всего яичников и яичек).

Слайд 40: ОПУХОЛЬ БЕРКИТТА (ЛИМФОМА АФРИКАНСКАЯ)

При патоморфологическом исследовании ткани пораженных лимфатических узлов выявляется характерная картина. Среди большого количества опухолевых гиперхромных лимфобластов обнаруживаются крупные светлые макрофаги. Сочетание лимфобластов с вкраплениями макрофагов микроскопически создает картину «звездного неба».

Слайд 42: ОПУХОЛИ МЕЛАНИНОБРАЗУЮЩЕЙ ТКАНИ. НЕВУС. МЕЛАНОМА

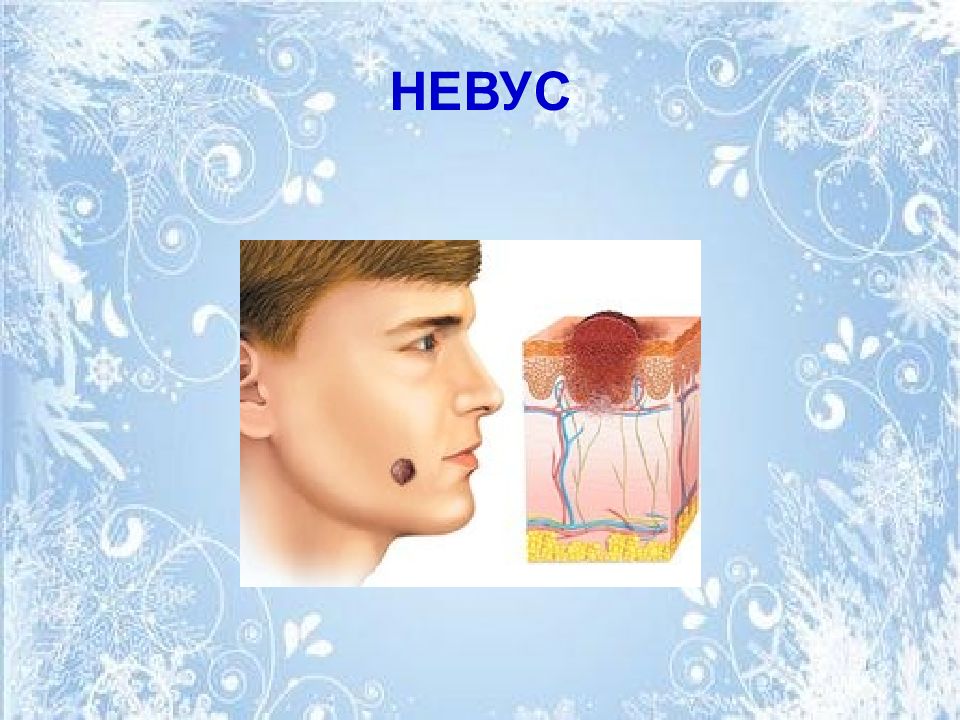

Невусы – доброкачественное поражение кожи, развивающееся из меланоцитов (невусных клеток) эпидермиса или дермы. Клетки, способные вырабатывать меланин, при локализации в эпидермисе называют обычно меланоцитами, а при локализации в дерме – невусными клетками.

Слайд 43: НЕВУС

Принципиального различия между невусными клетками и меланоцитами в строении не существует. Большинство авторов придерживаются точки зрения Массона (1926), считавшего, что невусные клетки имеют нейрогенное происхождение.

Слайд 44: НЕВУС

Макроскопически невусы могут быть плоскими, слегка возвышающимися над поверхностью кожи или имеют вид бородавчатых образований различных размеров, локализующихся на любом участке поверхности кожи.

Слайд 45: НЕВУС

Согласно классификации ВОЗ, выделяют следующие типы невусов: пограничный, сложный, внутридермальный, эпителиоидный или веретеноклеточный невус (ювенильная меланома), гигантский пигментированный, голубой невус.

Слайд 47: Пограничный невус

Пограничный невус представляет собой плоскую либо слегка приподнятую бляшку, не содержащую волос, по цвету может варьировать от светло-коричневого до коричневато-черного цвета, может локализоваться на любой части кожного покрова.

Слайд 48: Пограничный невус

Микроскопически типичным для этого вида невуса является пролиферация невусных клеток в базальном слое эпидермиса и в области дермо-эпидермального соединения. Невусные клетки имеют веретенообразную форму. В цитоплазме могут определяться зерна меланина.

Слайд 49: Пограничный невус

Множественные пограничные невусы в области туловища у молодого человека.

Слайд 50: Смешанный невус (сложный)

Смешанный невус (сложный) представляет собой папилломатозное бородавчатое образование различных размеров, содержит волосы. Встречается на различных участках кожи (туловище, конечности, лицо). При гистологическом исследовании гнезда невусных клеток обнаруживаются как на границе эпидермиса и дермы, так и в глубоких слоях дермы.

Слайд 52: Внутридермальный невус

Внутридермальный невус – макроскопически выглядит как смешанный. При гистологическом исследовании невусные клетки определяются в основном в дерме. Они располагаются в виде гнезд, тяжей, а иногда поодиночке среди фиброзной ткани. В верхних отделах дермы невусные клетки содержат небольшое количество меланина.

Слайд 53: Внутридермальный невус

Появление ножки у внутридермального невуса, расположенного в области туловища

Слайд 54: Эпителиоидный (веретеноклеточный) невус

Эпителиоидный (веретеноклеточный) невус (юношеская меланома) – плоское или шаровидное образование, четко отграничено от окружающих тканей. В большинстве случаев одиночное. Чаще возникает у детей, преимущественно на лице, имеет слабую пигментацию, не содержит волос.

Слайд 55: Эпителиоидный (веретеноклеточный) невус

Микроскопически это сложный невус, часто с пограничной активностью, меланин в клетках либо отсутствует, либо имеется в минимальном количестве. Невусные клетки округлые, веретенообразные.

Слайд 56: Эпителиоидный (веретеноклеточный) невус

Для опухоли характерно наличие одноядерных и многоядерных гигантских клеток неправильной формы типа клеток Тутона или Пирогова–Лангханса. В дерме может наблюдаться лимфо-плазмоцитарная инфильтрация. Данный тип невусов отличается выраженным полиморфизмом клеток, в связи с чем в некоторых случаях возникает необходимость дифференциальной диагностики с меланомой.

Слайд 57: Гигантский пигментированный невус

Гигантский пигментированный невус представляет собой сильно пигментированное пятно, часто покрытое волосами, поверхность его может быть бугристой. Невус врожденный, обычно увеличивается по мере роста ребенка и достигает часто значительных размеров, покрывая почти всю поверхность конечности, туловища, реже шеи и лица.

Слайд 58: Гигантский пигментированный невус

Невус микроскопически состоит из 2 частей: поверхностной и глубокой. Поверхностная имеет строение, сходное с внутридермальным либо сложным невусом. Глубокая часть состоит преимущественно из веретенообразных невусных клеток, складывающихся в пучки или узелки. На фоне этого невуса в 10% случаев развивается меланома кожи.

Слайд 59: Голубой невус

Голубой невус макроскопически представляет собой голубоватое, голубовато-коричневое либо голубовато-серое пятно, круглой либо овальной формы (до 1,5 см в диаметре), не возвышающееся над поверхностью кожи, однако могут встречаться и узловатые формы. Чаще располагается на лице, предплечье, тыльной поверхности запястья и в крестцовой области. Синеватый оттенок невуса связан с глубоким расположением пигмента – меланина, просвечивающего сквозь вышележащую дерму и эпидермис.

Слайд 60: Голубой невус

Микроскопически в дерме имеются разрастания меланоцитов, представляющих собой вытянутые клетки с отростками, напоминающими дендриты, клетки располагаются группами, могут прорастать в подкожно-жировую клетчатку, обычно лежат параллельно эпидермису.

Слайд 62: Меланома

Меланома – злокачественная опухоль меланинобразующей ткани. Может локализоваться: в коже, в мочевыводящих путях, в сетчатке глаза, в коре надпочечников в мозговых оболочках и на протяжении ЖКТ (чаще в толстом кишечнике).

Слайд 63: Меланома

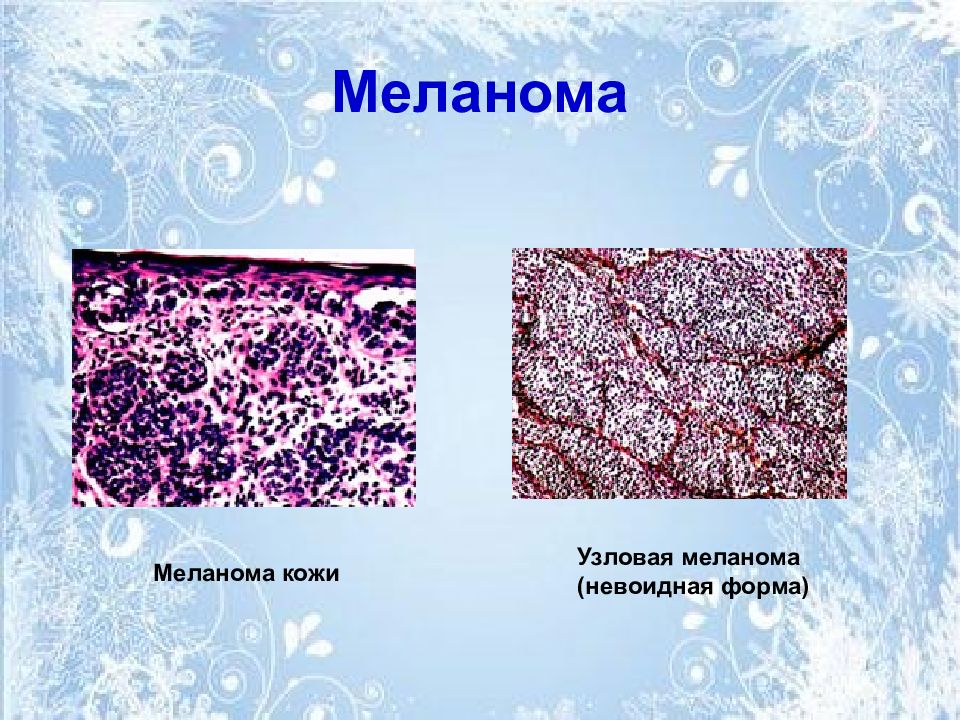

Это одна из самых злокачественных опухолей человеческого организма. Чаще встречается в экваториальных странах. Характерен крайний макро- и микроскопический полиморфизм. Чаще это узелок с коричнево-розоватыми вкраплениями.

Слайд 66: Меланома

В зависимости от глубины проникновения опухолевых клеток выделяют 5 степеней инвазии по Кларку: I — опухолевый рост в пределах эпидермиса II — опухоль проникает в сосочковый слой дермы III — опухоль в пределах сосочкового слоя дермы, не проникает в сетчатый слой дермы IV — опухоль проникает в сетчатый слой дермы V — инвазия подкожной клетчатки

Слайд 67: Меланома

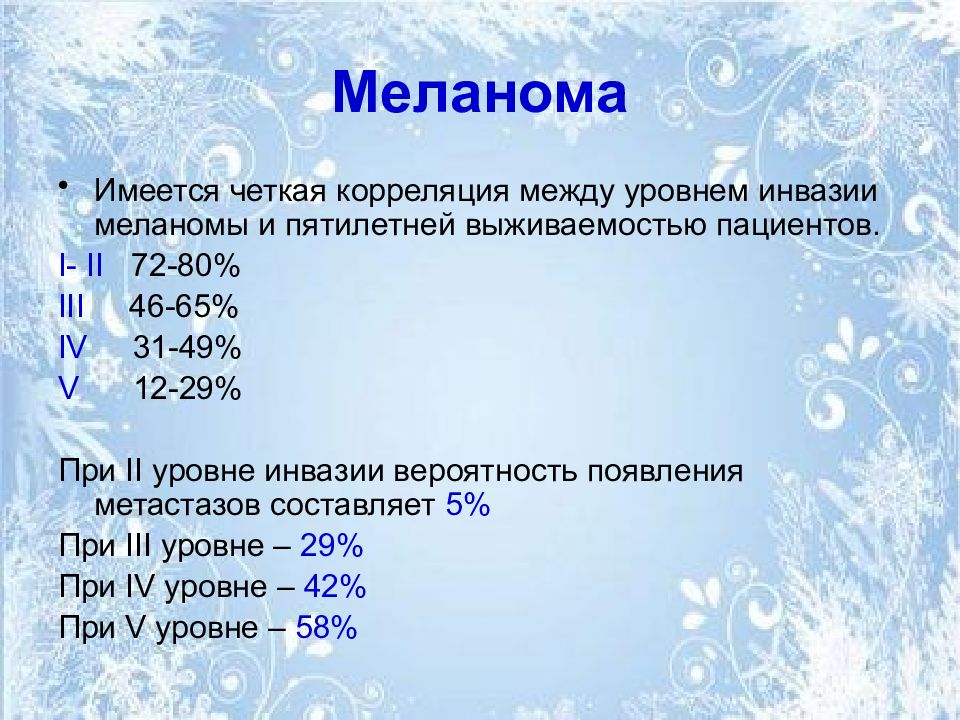

Имеется четкая корреляция между уровнем инвазии меланомы и пятилетней выживаемостью пациентов. I- II 72-80% III 46-65% IV 31-49% V 12-29% При II уровне инвазии вероятность появления метастазов составляет 5% При III уровне – 29% При IV уровне – 42% При V уровне – 58%

Слайд 68: Меланома

Меланома дает очень ранние гематогенные, лимфогенные метастазы и внутрикожные диссеминаты. В отдельных случаях может развиваться беспигментная меланома. В этом случае меланома может имитировать любую опухоль, так как ее клетки отличаются выраженным полиморфизмом, вплоть до наличия гигантских атипических клеток.