Слайд 2

Остеохондропатии - группа цикличных, длительно текущих заболеваний, в основе которых лежит нарушение питания костной ткани с её последующим асептическим некрозом.

Слайд 3

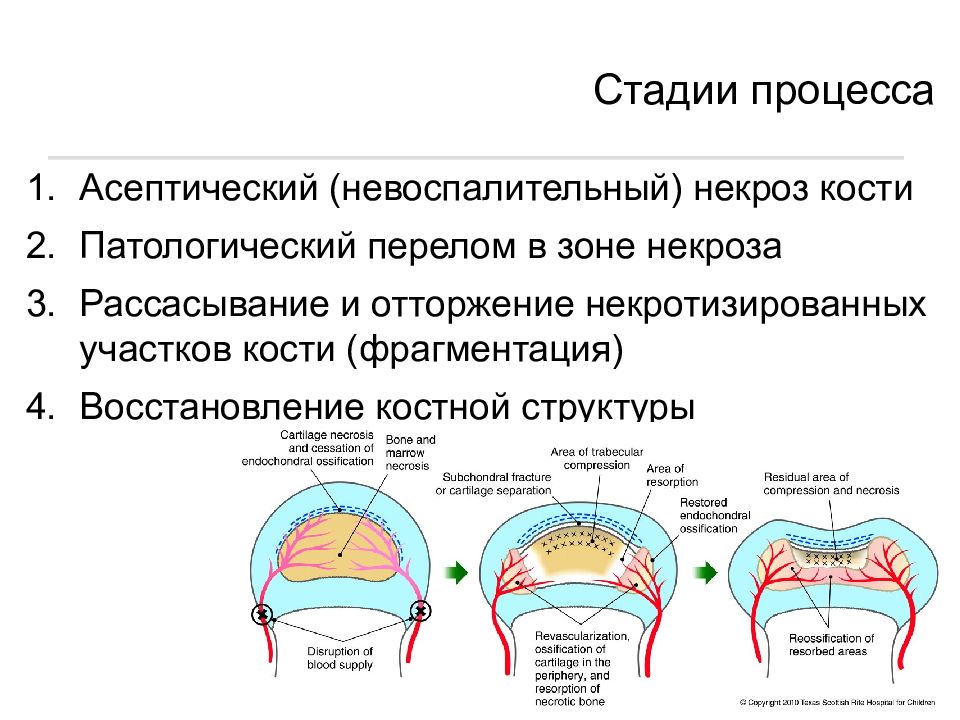

Стадии процесса Асептический ( невоспалительный ) некроз кости Патологический перелом в зоне некроза Рассасывание и отторжение некротизированных участков кости ( фрагментация ) Восстановление костной структуры

Слайд 4: Виды остеохондропатий

Спинальные: Болезнь Шейермана-Мау ( Scheuermann ’ s disease ) Виды остеохондропатий о. апофизов тел позвонков

Слайд 6: Виды остеохондропатий

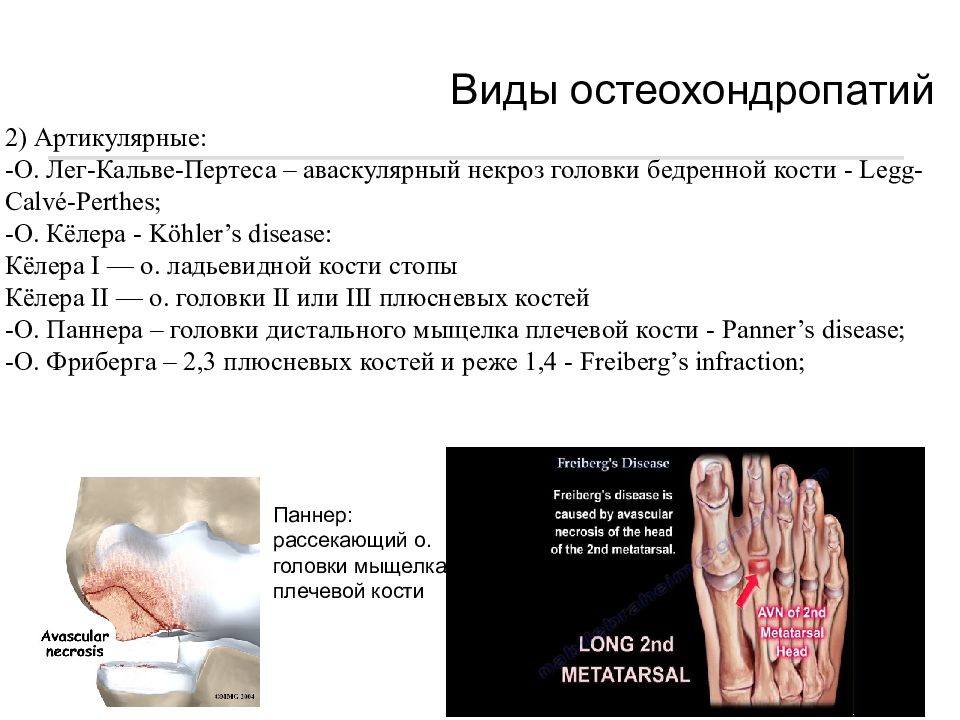

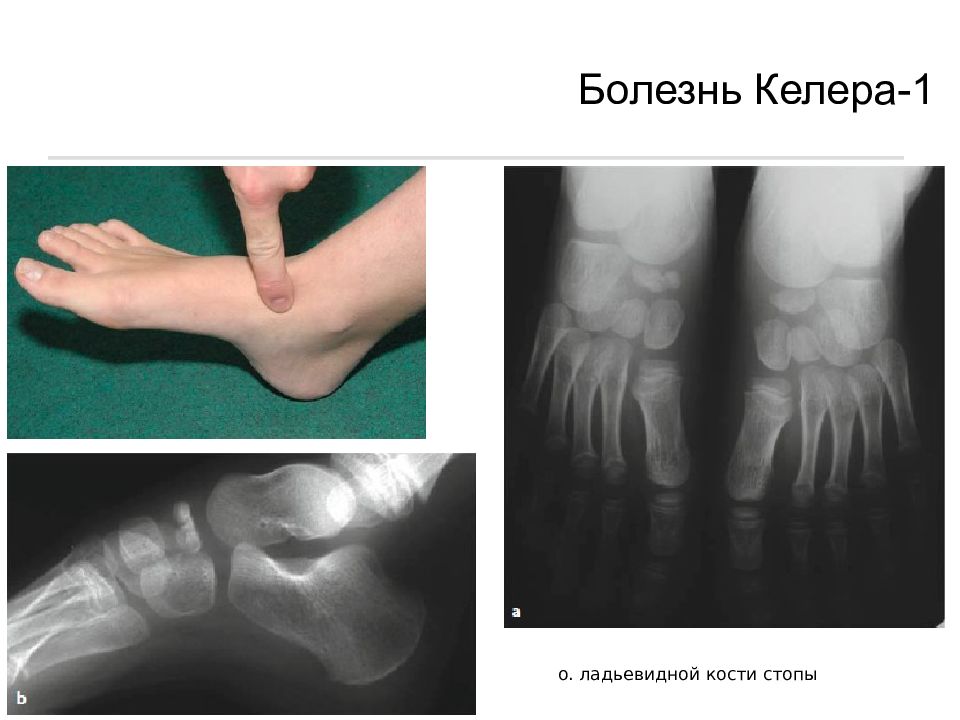

2) Артикулярные : -О. Лег-Кальве- Пертеса – аваскулярный некроз головки бедренной кости - Legg - Calv é- Perthes ; - О. Кёлера - Köhler’s disease: Кёлера I — о. ладьевидной кости стопы Кёлера II — о. головки II или III плюсневых костей -О. Паннера – головки дистального мыщелка плечевой кости - Panner ’ s disease ; -О. Фриберга – 2,3 плюсневых костей и реже 1,4 - Freiberg ’ s infraction ; Виды остеохондропатий Паннер : рассекающий о. головки мыщелка плечевой кости

Слайд 7: Виды остеохондропатий

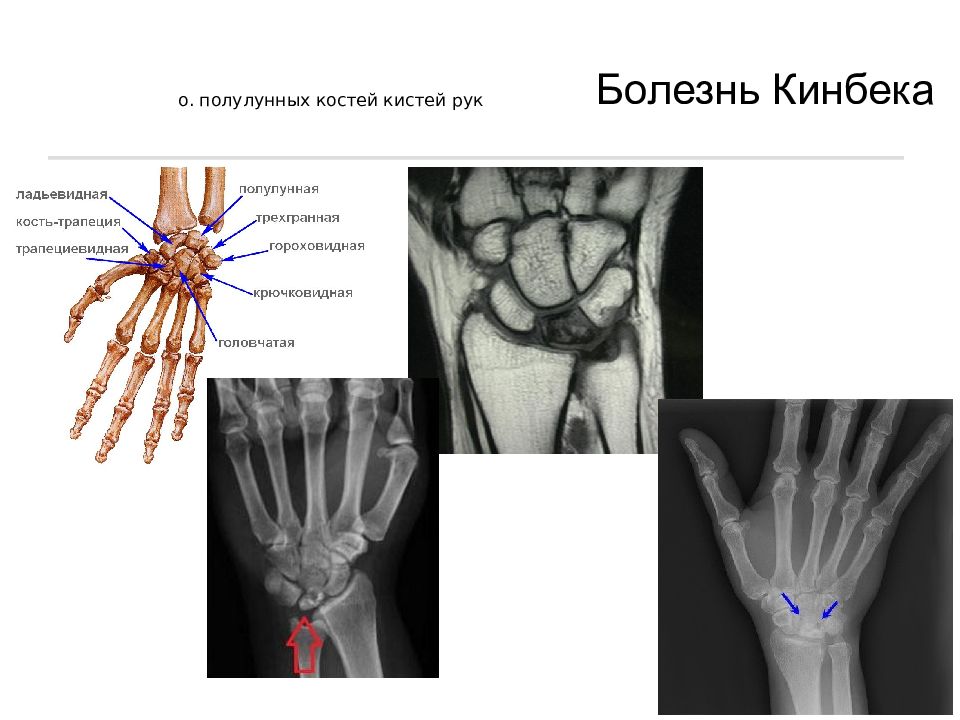

Не артикулярные: -О. пяточного бугра – Болезнь Севера - Sever ’ s disease ; -О. полулунных костей кистей рук – Болезнь Кинбека - Kienbock ’ s disease ; -О. бугристости большеберцовой кости – Б. Осгуд-Шляттера - Osgood - Schlatter ’ s disease ; Виды остеохондропатий остеохондропатия пяточного бугра Кинбек: о. полулунных костей кистей рук о. бугристости большеберцовой кости

Слайд 8: Виды остеохондропатий

По месту поражения выделяют четыре группы остеохондропатий : 1) Остеохондропатии метафизов и эпифизов длинных трубчатых костей : грудинного конца ключицы, фаланг пальцев рук, тазобедренного сустава, проксимального метафиза большеберцовой кости, головок II и III плюсневых костей. 2) Остеохондропатии коротких губчатых костей : тел позвонков, полулунной кости кисти, ладьевидной кости стопы, а также сесамовидной кости I плюснефалангового сустава. 3) Остеохондропатии апофизов : лонной кости, апофизарных дисков позвонков, бугра пяточной кости и бугристости большеберцовой кости. 4) Клиновидные ( частичные ) остеохондропатии, поражающие суставные поверхности локтевого, коленного и других суставов. Виды остеохондропатий

Слайд 9: Предрасполагающие факторы

– генетический, – возрастной ( быстрый рост скелета ), – эндокринный, – сосудистый, – конституциональные особенности васкуляризации костей Провоцирующие факторы : — травмы, — перегрузки, — инфекции, — витаминный дисбаланс

Слайд 10: Фазы остеохондропатий

I фаза, « Фаза некроза » — утомляемость, больного беспокоят слабые или умеренные боли в пораженной области, сопровождающиеся нарушением функции конечности. Пальпация болезненна. Продолжается до нескольких месяцев. Регионарные лимфатические узлы обычно не увеличены. Рентгенологические изменения в этот период могут отсутствовать.

Слайд 11: Фазы остеохондропатий

II фаза « Компрессионный перелом ». Продолжается от 2-3 до 6 и более месяцев. Кость « проседает », поврежденные костные балки вклиниваются друг в друга. На рентгенограммах выявляется гомогенное затемнение пораженных отделов кости и исчезновение её структурного рисунка. При поражении эпифиза его высота уменьшается, выявляется расширение суставной щели. Фазы остеохондропатий

Слайд 12: Фазы остеохондропатий

III фаза — « Фрагментация ». Длится от 6 месяцев до 2-3 лет. На этой стадии происходит рассасывание омертвевших участков кости, их замещение грануляционной тканью и остеокластами. Сопровождается уменьшением высоты кости. На рентгенограммах выявляется уменьшение высоты кости, фрагментация пораженных отделов кости с беспорядочным чередованием темных и светлых участков. Фазы остеохондропатий

Слайд 13: Фазы остеохондропатий

IV фаза — « Восстановление ». Продолжается от нескольких месяцев до 1,5 лет. Происходит восстановление формы и, несколько позже – и структуры кости. Полный цикл остеохондропатии занимает 2-4 года. Без лечения кость восстанавливается с более или менее выраженной остаточной деформацией, в дальнейшем приводящей к развитию деформирующего артроза. Фазы остеохондропатий

Слайд 14: Распознавание остеохондропатий

В распознавании остеохондропатий необходим контакт педиатра, ревматолога и ортопеда ( травматолога ). Хирурги нередко не знают этой патологии. Задачи педиатра : определить функциональные возможности пораженного участка системы и выбрать оптимальную профессию, овладение которой и её выполнение не окажет неблагоприятного воздействия на опорно-двигательную систему в целом и на пораженный орган — в особенности.

Слайд 15: Диспансерное наблюдение

проводит ортопед-травматолог, педиатр контролирует эту работу и организует её. Этапы диспансерного наблюдения : Раннее активное выявление ортопедических заболеваний, Динамическое врачебное наблюдение и комплексное восстановительное лечение, Изучение и коррекция условий труда и быта, Вторичная профилактика обострений.

Осмотр и пальпация костей черепа ( исключить дефекты костей ). Оценка осанки. Характер деформации, степень ее выраженности, нарушения функции позвоночника, статики, деформация ребер. Исследование формы и функции крупных и мелких суставов, охватывающей, удерживающей, силовой функции кистей. Это особенно важно при наличии деформаций и контрактур пальцев рук. Оценка состояния бугристости большеберцовой кости, ее размеров, болезненности. Осмотр стоп. При наличии плоскостопия указать его характер и степень выраженности. Исключить грыжевые выпячивания.

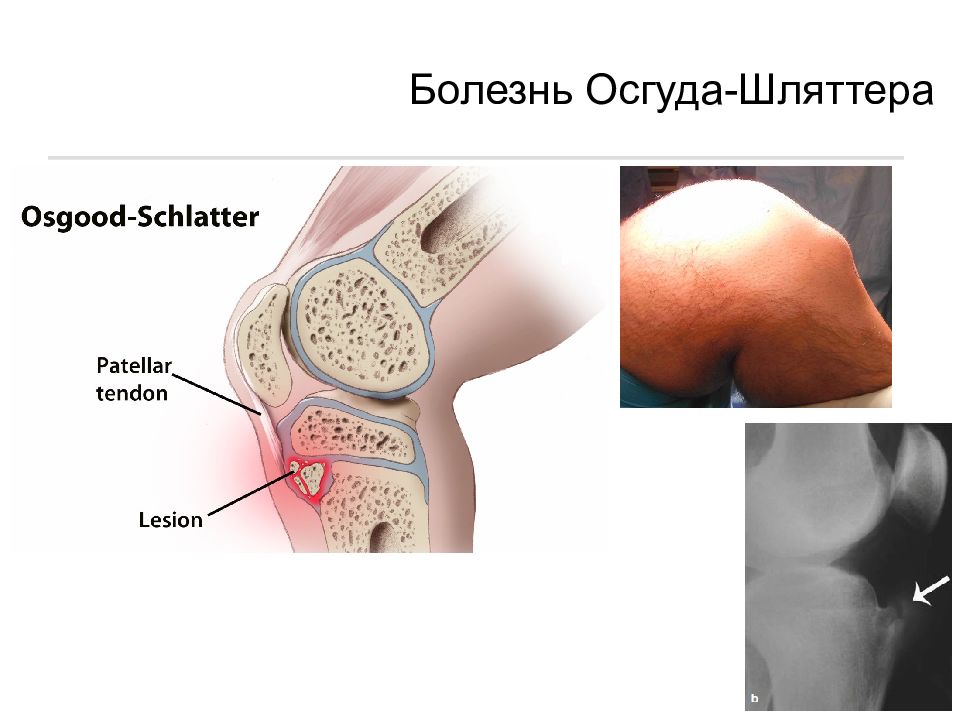

Слайд 17: Болезнь Осгуда-Шляттера

Наследственный спонтанный асептический некроз бугристости большеберцовой кости, передающийся аутосомно-доминантным путем Выявляется чаще у мальчиков в 13–18 лет (у девушек — в 10–11 лет ) Одна из самых частых причин боли в колене у подростков. Американские специалисты придают значение частым повторным, хотя и незначительным, травмам колена и бугристости большеберцовой кости у детей старшего возраста и младших подростков, когда микротравме подвергается кость до ее полного созревания. Имеет значение и то, что кость растет быстрее, чем мышцы и сухожилия

Слайд 19: Жалобы

Спонтанные боли средней интенсивности в области бугристости тибии, по передненижней поверхности коленных суставов, реже в тазобедренных или голеностопных суставах Ко времени обращения к врачу пациент обычно испытывает боль в течение нескольких месяцев. Более чем у половины пациентов — травма в анамнезе. Боль может быть воспроизведена выпрямлением ноги в колене при сопротивлении, давлении на квадрицепс или при глубоком приседании. Боль обостряется при беге, прыжках, приседаниях, подъеме или спуске по лестнице. Боль облегчается при отдыхе или ограничении нагрузки

Слайд 20: Осмотр

Пастозность или отек тканей в области бугристости большеберцовой кости, возможна эритема ; Характерный признак — сильная боль после нагрузки или надавливания в области бугристости. Там же — болезненность при пальпации и может определяться уплотнение. Возможна атрофия квадрицепса В 25% случаев поражение двухстороннее Коленный сустав не изменен Отсутствуют выпот и болезненность мыщелков

Слайд 21: Хроническое течение

Острый период длится от нескольких дней до 3 недель При длительном течении бугристость деформируется, формируется экзостоз, иногда — кистозная перестройка Процесс заканчивается склерозированием разреженного участка кости

Слайд 22: Рентгенодиагностика

отек мягких тканей в области бугристости фрагментация бугристости тибии неравномерная плотность проксимального отдела бугристости утолщение сухожилия надколенника кальцификаты области сухожилия надколенника

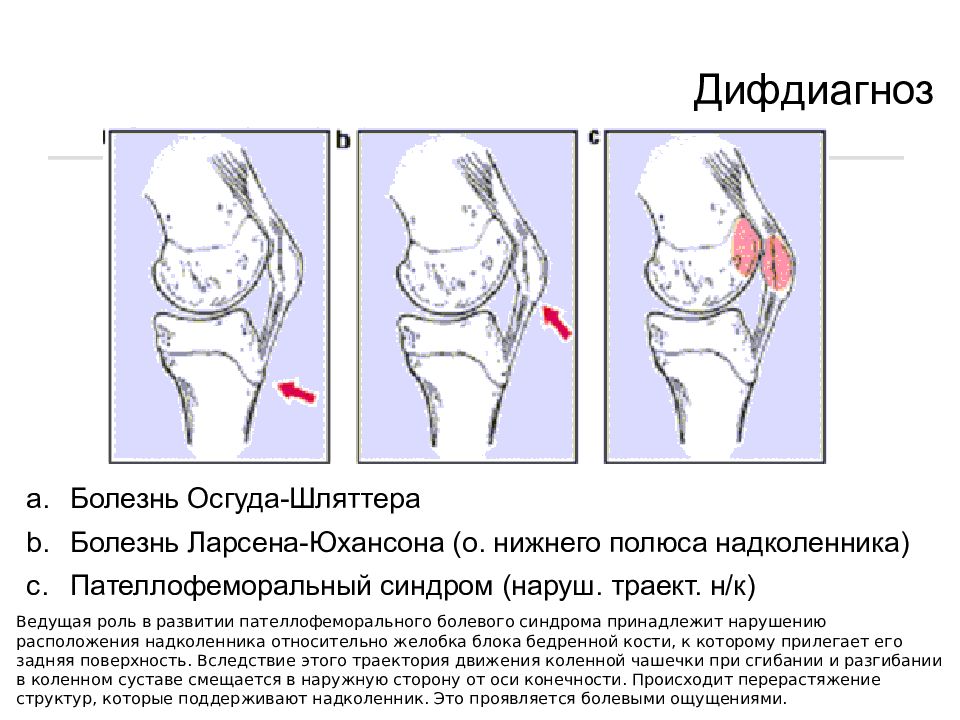

Слайд 23: Дифдиагноз

Болезнь Осгуда-Шляттера Болезнь Ларсена-Юхансона (о. нижнего полюса надколенника ) Пателлофеморальный синдром ( наруш. траект. н/к) Ведущая роль в развитии пателлофеморального болевого синдрома принадлежит нарушению расположения надколенника относительно желобка блока бедренной кости, к которому прилегает его задняя поверхность. Вследствие этого траектория движения коленной чашечки при сгибании и разгибании в коленном суставе смещается в наружную сторону от оси конечности. Происходит перерастяжение структур, которые поддерживают надколенник. Это проявляется болевыми ощущениями.

Слайд 24: Осложнения и последствия

Болезненное окостенение в дистальной части сухожилия надколенника Боль при стоянии на коленях — у 60% взрослых, перенесших заболевание Отрыв фрагмента бугристости тибии. Требует оперативного удаления Припухлость колена. О ее возможности следует предупреждать пациентов-девушек

Слайд 25: Прогноз

Процесс обычно разрешается в течение нескольких месяцев Излечение происходит быстрее при ограничении физической активности Излечение заболевания — по завершении роста скелета Противопоказаны футбол, баскетбол, гимнастика и бег на длинные дистанции

Слайд 26: Профилактика

Регулярный « разогрев » конечностей до и после физических упражнений и бега могут предупредить повреждение Избегать физических перегрузок у подростков ( бег на длинные дистанции )

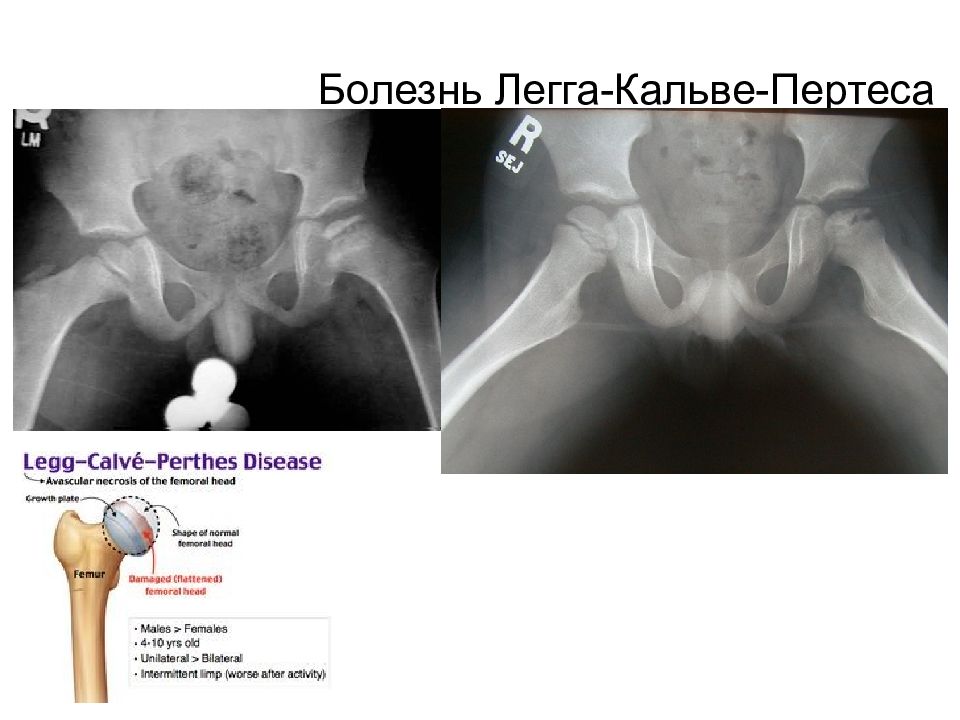

Слайд 28: Болезнь Легга-Кальве-Пертеса

Синонимы : асептический некроз головки бедра, болезнь Легга, болезнь Легга-Кальвe-Пертеса, детский деформирующий остеохондрит тазобедренного сустава, эпифизионекроз Заболевание описали (1910): немецкий хирург G.C. Perthes (1869–1927), французский хирург и ортопед J.Calve (1875–1954), американский ортопед A.T. Legg (1874–1939)

Слайд 29: Заболеваемость болезнью Пертеса

Болезнь Пертеса составляет 1–3% всех заболеваний опорно-двигательного аппарата детей Наиболее поражаемый возраст — 6–10 лет Мальчики болеют в 4–5 раз чаще девочек Все вместе взятые артриты встречаются у детей реже, чем болезнь Пертеса Поражение чаще (80%) одностороннее Ранее болезнь связывали с ишемией кости. По-видимому, это лишь предрасполагающий фактор, т.к. у больных детей находят : наследственное предрасположение, изменение телосложения и скорости роста, непропорциональный рост скелета, врожденные аномалии и дефекты, задержку роста, измененный гормональный фон

Слайд 30: 5 клинико-рентгенологических стадий поражения (С.А. Рейнберг,1964; И.Риц и др., 1981)

I — асептический подхрящевой некроз головки бедренной кости, II — компрессионный перелом и сплющивание головки, III — фрагментация и рассасывание, IV — восстановление, V — вторичные изменения

Слайд 31: Клиника

Заболевание протекает длительно (3–6 лет ), у 20–25% детей и подростков образуется выраженная деформация головки бедренной кости, а в последующем развивается деформирующий коксартроз Характерен светлый промежуток в 3–4 недели между травмой или простудой и появлением первых признаков поражения тазобедренного сустава

Слайд 32: Клиника

Повод для обращения к врачу — боль в коленном суставе, на протяжении бедра и в тазобедренном суставе, что нередко связывают с ушибом. Характер боли сперва приступообразный, чаще ночью или утром, длительностью 1–4 ч и интервалами от нескольких часов до нескольких недель, что характерно для ишемического синдрома. [ При ушибе тазобедренного сустава боль возникает при статико-динамической нагрузке, а не в покое ]. выраженный плотный ограниченный отек в области сустава, ограничение внутренней ротации (в 90% случаев ), атрофия мышц бедра и ягодиц, пальпация тазобедренного сустава слегка болезненна

Слайд 33: Дифдиагноз

при болезни Пертеса хрящ сохранен, суставная щель не сужена В отличие от туберкулеза при б- ни Пертеса нет фебрилитета, ночной потливости, натечников и последующего анкилоза, туберкулиновые пробы отрицательны, нет утолщения кожной складки над тазобедренным суставом (с-м Александрова отрицателен ), болезненности при осевой и функциональной нагрузке на сустав

Слайд 35: Лечение

Следует начинать как можно раньше, поскольку от этого зависит исход Необходимо обеспечить полную разгрузку пораженного сустава на фоне функционального лечения. Оптимальные условия — в специализированных санаториях и стационарах Задачи консервативного лечения : создать благоприятные условия для репарации, предупредить развитие контрактур, восстановить трофику мышц и амплитуду движений в суставах нижних конечностей

Слайд 36: Лечение

оптимальный двигательный режим, ортопедические методы, курортные факторы, ЛФК, массаж, физиотерапевтическое лечение Полная разгрузка конечности : строгий постельный режим, костыли и специальные ортопедические аппараты Ранняя нагрузка может вызвать деформацию головки и развитие деформирующего коксартроза с образованием стойких контрактур. Лечение длительное (≈2 года ), его проводит ортопед

Слайд 37: Лечение

улучшение кровообращения в области тазобедренного сустава и пораженной конечности ( озокеритовые (у/в группы нефтяных битумов ) или парафиновые аппликации на пояснично-крестцовый отдел позвоночника ); медикаментозное ( хондро - и остеопротекторы, трентал, курантил и оротат калия, витамины внутрь ) стимулирование процессов рассасывания некротической костной ткани ; поддержание физиологического тонуса мышц конечности и общего мышечного тонуса ; Школьники, перенесшие б- нь Пертеса, должны заниматься в специальных группах с индивидуальной лечебной программой физического воспитания. Составляет программу ортопед, контролирует её выполнение школьный врач.

Слайд 38: Ортопедические методы

постоянное лейкопластырное или манжеточное вытяжение, специальные укладки, использование гипсовых повязок и шин

Слайд 39: Исходы

Полное клиническое выздоровление с восстановлением нормальной шаровидной головки бедренной кости у 25% больных. Возможен коксартроз. В пожилом возрасте может возникнуть артроз ранее пораженного сустава

Слайд 40: Прогноз

При своевременной диагностике и адекватном лечении — благоприятный. Раннее лечение сокращает длительность болезни до 1,5–2,5 лет и дает лучшие функциональные результаты. Позднее лечение ведет к стойкой хромоте ( укорочение бедра из-за уплощения головки и варусной деформации шейки бедра ). Это нарушает функцию тазобедренного сустава и ведет к инвалидности

Слайд 42: Болезнь Кёнига

асептический субхондральный некроз небольшого участка эпифиза, ведущий к образованию свободного внутрисуставного тела — « суставной мыши » Синонимы : – асептический некроз мыщелка бедра, – рассекающий остеохондрит, – расслаивающий остеохондрит Нарушение васкуляризации участка субхондрально расположенного губчатого вещества кости внутреннего мыщелка бедренной кости с аваскулярным некрозом, некротизированный участок отторгается в полость сустава

Слайд 43: Рассекающий остеохондрит Osteochondritis dissecans

Тазобедренный сустав Коленный сустав Мыщелки бедра — болезнь Кёнига (Koenig) Надколенник

Слайд 44: Диагностика и клиника

Методами лучевой диагностики выявляют очаг некроза — интенсивную бесструктурную тень клино - или дисковидной формы, ограниченную четкими контурами костной ниши. Эта стадия соответствует спокойному клиническому течению. С гибелью суставного хряща и выходом костного секвестра в сустав выявляется костная ниша, а в полости сустава определяется костный некротический секвестр. Клинически это проявляется сильной болью и хромотой

Слайд 45: Лечение

Удаляют некротически измененный участок внутреннего мыщелка или свободное тело в полости сустава Трудоспособность восстанавливается через 2–3 мес

Слайд 48: Болезнь Шейермана-Мау

Заболевание с аутосомно-доминантным наследованием, проявляется в 12–17 лет остеохондрозом апофизов грудных позвонков и формированием торакального кифоза Син.: юношеский, подростковый дорсальный кифоз, кифоз учеников-подмастерьев, остеохондропатический кифоз, болезнь Шморля, юношеский апофизит позвонков Описал в 1911 г. Holger Werfel Scheuermann (1877–1970), датский рентгенолог и ортопед дистрофически-некротические изменения апофизов средних и нижних грудных позвонков, дистрофия межпозвонковых дисков с образованием выпячиваний хряща в губчатое вещество тел позвонков ( грыжи Шморля )

Слайд 50: Стадии заболевания

остеопороз фрагментация тел позвонков репарация — восстановление целостности тел позвонков, но с выраженной деформацией и деформирующим спондилезом Поражение затрагивает передние отделы ThVII –X В начале болезни — легкая утомляемость и чувство усталости в спине, гипотония мышц и боли в позвоночнике. По мере усиления компрессии позвонков боль усиливается, возникает дугообразная деформация грудного отдела позвоночника, выпуклостью кзади — кифоз Заболевание длится 2–3 года и более

Слайд 51: Клиника

Ранние проявления : ощущение утомления и боли в позвоночнике. Характерен вид больных — наклон туловища вперед, кифоз грудного отдела позвоночника. Движения в нем ограничены. В тяжелых случаях развиваются неврологические нарушения, вызванные сдавлением корешков спинного мозга и нервов Характерны рентгенологические изменения : тела нескольких позвонков имеют клиновидную форму ; передние участки тел позвонков ниже задних, их площадки неровные, волнистые, высота межпозвонковых дисков неодинакова. Окончательное суждение о степени деформации позвонков можно составить только по завершении роста позвоночника