Первый слайд презентации

Поздравляю! Сегодня последняя лекция по Травматологии и ортопедии В 2013 году !!!

Слайд 2

ПЕРЕЛОМ ЛУЧА В ТИПИЧНОМ МЕСТЕ Из переломов дистальных эпифизов костей предплечья наиболее частым является перелом нижнего конца (эпифиза) лучевой кости который обычно именуется «перелом луча в типичном месте». Этот, как правило, внутрисуставной перелом встречается преимущественно в пожилом возрасте и чаще у женщин. Механизм перелома: падение на вытянутую руку с упором на ладонь, либо прямая травма. Часто такой перелом сопровождается одновременным отрывом шиловидного отростка локтевой кости, нарушением целости ладьевидной кости запястья, повреждением ветви лучевого и других нервов

Слайд 3

ПЕРЕЛОМ ЛУЧА В ТИПИЧНОМ МЕСТЕ Тактика при переломе луча в типичном месте: тщательная репозиция, гипсовая иммобилизация на 4-5 недель последующая реабилитация занимает 2-3 недели. Трудоспособность больных восстанавливается через 1-2 месяца. Различают две разновидности переломов луча в типичном месте: разгибательный (типа Коллиса) и сгибательный (типа Смита) в зависимости от механизма травмы.

Слайд 4

Тип I (экстензионный, разгибательный, Коллиса). Тип П (флексионный, сгибательный, Смита).

Слайд 5

РАЗГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛУЧА (КОЛЛИСА) Наиболее часто сочетается с отрывом шиловидного отростка локтевой кости (в 70-80%) При переломе без смещения накладывается гипсовая иммобилизация на 4-5 недель Перелом Коллиса со смещением требует репозиции и гипсовой иммобилизации до 6 - 8 недель. Обязательно проводится Rg контроль через гипс сразу после репозиции и через 7 - 10 дней. Реабилитация после снятия гипса занимает 2 - 4 недели

Слайд 6

СГИБАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛУЧА (СМИТА) Сгибательный перелом происходит при падении с упором на согнутую кисть. Этот перелом после репозиции иммобилизируется гипсом на 6 - 8 недель, затем -реабилитация 2 - 4 недели: активные движения пальцами начинают уже со 2 - го дня после перелома, а после исчезновения отечно-болевого синдрома начинают активные движения в локтевом суставе, ЛФК. Трудоспособность восстанавливается через 1,5 - 2 месяца.

Слайд 7

КИСТЬ Травмы кисти составляют 25-65% от всех травм опорно-двигательного аппарата. Сложная анатомия и биомеханика кисти определяет ряд особенностей ее патологии: травмы кисти всегда сопровождаются выраженной местной реакцией (отек, инфицирование), в 20% случаев нарушается целость сухожилий, нервов, костей, суставов.

Слайд 9

Осложнениями травм кисти являются: посттравматический нейродистрофический синдром, деформирующий остеоартроз суставов кисти, вторичный лимфатический отек кисти, посттравматический стенозирующий лигаментит различной локализации. Травмы кисти и пальцев занимают одно из первых мест среди причин временной нетрудоспособности и инвалидности у больных травматологического профиля.

Слайд 10

Состояние трудоспособности пострадавшего с травмой кисти зависит от степени нарушения функции схвата и удержания предметов кистью руки. Выраженные нарушения указанных функций препятствуют выполнению работы, связанной с точными движениями и необходимостью пользоваться ручным инструментом. Первичная инвалидность после травм кисти достигает 11-13%.

Слайд 11

ВЫВИХИ КИСТИ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ Вывихи кисти в лучезапястном суставе следует дифференцировать с переломом луча в типичном месте. Гипсовая иммобилизация после вправления вывиха занимает 4-6 недель, последующая реабилитация – 2-3 недели. Трудоспособность восстанавливается через 1,5-2 месяца.

Слайд 12

Переломы костей запястья ПЕРЕЛОМ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ Внутрисуставной перелом ладьевидной кости, которая анатомически имеет неблагоприятные условия для сращения (плохое кровоснабжение, подвижность дистального отломка вместе с костями запястья), требует продолжительных сроков иммобилизации круговой гипсовой повязкой, которые составляют 2,5-3 месяца. Контрольная рентгенограмма при сомнении в консолидации перелома для этой кости делается в 3-х проекциях - прямой, боковой и полупрофильной. Если нет консолидации, на практике гипс часто оставляют до 4-6 месяцев

Слайд 13

ВЫВИХИ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ Вывихи пястных костей происходят при падении на согнутые в кулак пальцы. Эти вывихи часто требуют оперативной фиксации спицами на 2-3 недели. Последующая реабилитация занимает 1-2 недели Трудоспособность восстанавливается через 1-1,5 месяца. .

Слайд 14

ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ Возникают преимущественно от прямой травмы (удар), они могут быть внутрисуставные, околосуставные и диафизарные. При переломах пястных костей без смещения производится гипсовая иммобилизация на 3-4 недели. Последующая реабилитация занимает 2 недели и включает тепловые процедуры, ЛФК. физический труд разрешается через 1,5-2 месяца.

Слайд 15

ПЕРЕЛОМЫ ПЯСТНЫХ КОСТЕЙ Переломы со смещением после репозиции иммобилизация гипсом в зависимости от локализации: диафизарные переломы - на 3-4 недели, околосуставные - 2 недели, внесуставные - до 10 дней. Реабилитация после снятия гипса занимает 1-2 недели.

Слайд 16

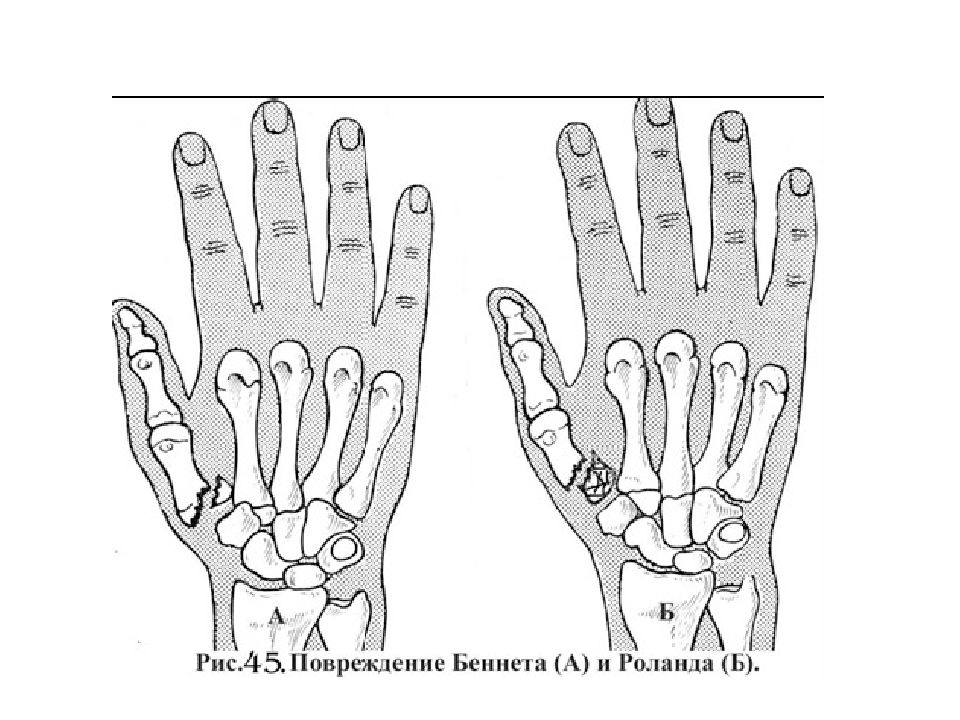

ПЕРЕЛОМ БЕННЕТТА Перелом Беннетта (внутрисуставной перелом основания 1 пястной кости с подвывихом ее тела) требует тщательной репозиции и гипсовой иммобилизации 5-6 недель, иногда до 6-8 недель. Часто возникают показания к металлоостеосинтезу - фиксации отломков спицами или наружным аппаратом. Реабилитация занимает 2-4 недели. Трудоспособность восстанавливается через 1,5-2 месяца. Неправильное лечение ведет к нарушению функционально важного сустава и функции 1 пальца, развитию деформирующего артроза и резкому снижению работоспособности кисти. Особенно снижается трудоспособность у лиц физического труда.

Слайд 18

ПОВРЕЖДЕНИЕ (РАЗРЫВ) СВЯЗОК СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ При свежей травме показано местное охлаждение (лед, хлорэтил, криотерапия) и гипс для 1 пальца 3-4 недели, остальных пальцев - 10-14 дней, После снятия гипса в реабилитации показаны легкие тепловые процедуры и ЛФК. При полном разрыве связки или ее отрыве производится операция в условиях травмотделения (шов, пластика) с последующей гипсовой иммобилизацией 3-4 недели. Реабилитация занимает 2-3 недели.

Слайд 19

ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ ПАЛЬЦЕВ Повреждения сухожилий пальцев возникают при прямом ударе или (чаще) при резаных ранах кисти. Больные со свежими повреждениями сухожилий сгибателей в области пальцев составляют около 14% всех поступающих в отделение травмы кисти. Повреждения сухожилий требуют операции в условиях стационара (первичная хирургическая обработка, первичный шов на сухожилие). Возможна отсрочка срока операции при загрязненных и обширных ушибленно-рваных ранах на 2-3 недели, до стихания отека и инфицирования. После операции накладывается гипсовая лонгета на 4-6 недель, последующая реабилитация занимает 3-4 недели.

Слайд 20

ПЕРЕЛОМЫ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ Переломы фаланг пальцев кисти чаще всего возникают в результате действия прямой силы (падение тяжелого предмета на кисть, удар инструментом, чаще всего молотком). Преимущественно наблюдаются открытые и множественные переломы. Почти в 50% случаев эти переломы бывают внутрисуставными, что следует учитывать при их лечении.

Слайд 21

ПЕРЕЛОМЫ ФАЛАНГ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ При переломах ногтевой фаланги гипс не накладывается - роль шины выполняет ноготь. При краевых переломах других фаланг гипсовая иммобилизация составляет 1-1,5 недели, внутрисуставном переломе - до 2 недель, околосуставном - до 3 недель, диафизарных переломах - до 4-5 недель. При оперативном лечении производится иммобилизация спицами 3-4 недели.

Слайд 23

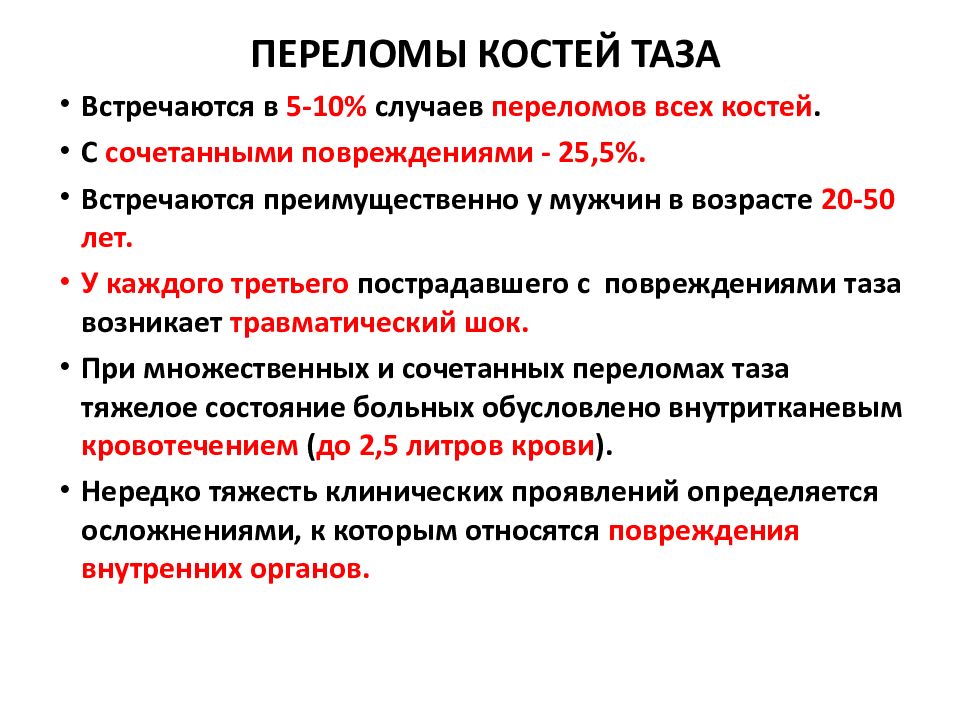

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА Встречаются в 5-10% случаев переломов всех костей. С сочетанными повреждениями - 25,5%. Встречаются преимущественно у мужчин в возрасте 20-50 лет. У каждого третьего пострадавшего с повреждениями таза возникает травматический шок. При множественных и сочетанных переломах таза тяжелое состояние больных обусловлено внутритканевым кровотечением ( до 2,5 литров крови ). Нередко тяжесть клинических проявлений определяется осложнениями, к которым относятся повреждения внутренних органов.

Слайд 24

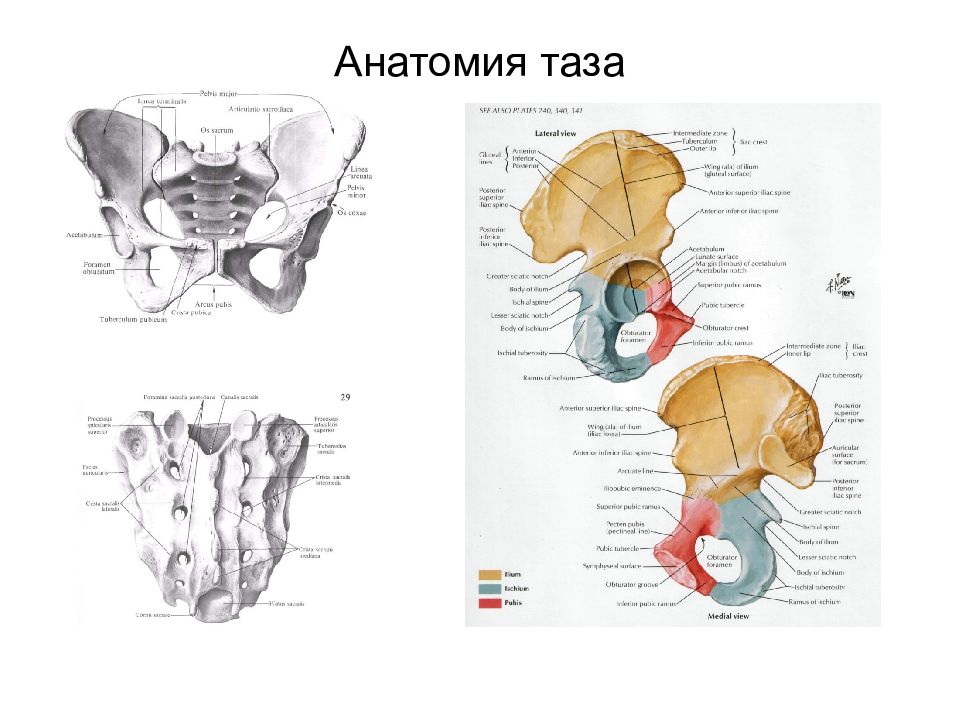

АНАТОМИЯ ТАЗА Таз состоит из трех парных костей: подвздошных, лонных и седалищных, сросшихся в области вертлужной впадины (область наибольшей нагрузки), и крестца. Таз имеет форму костного кольца. Он выполняет функции : движения (участвуют в сочленениях с бедром) защиты (органов таза) опоры (перенесение тяжести всей вышележащей части тела на нижние конечности).

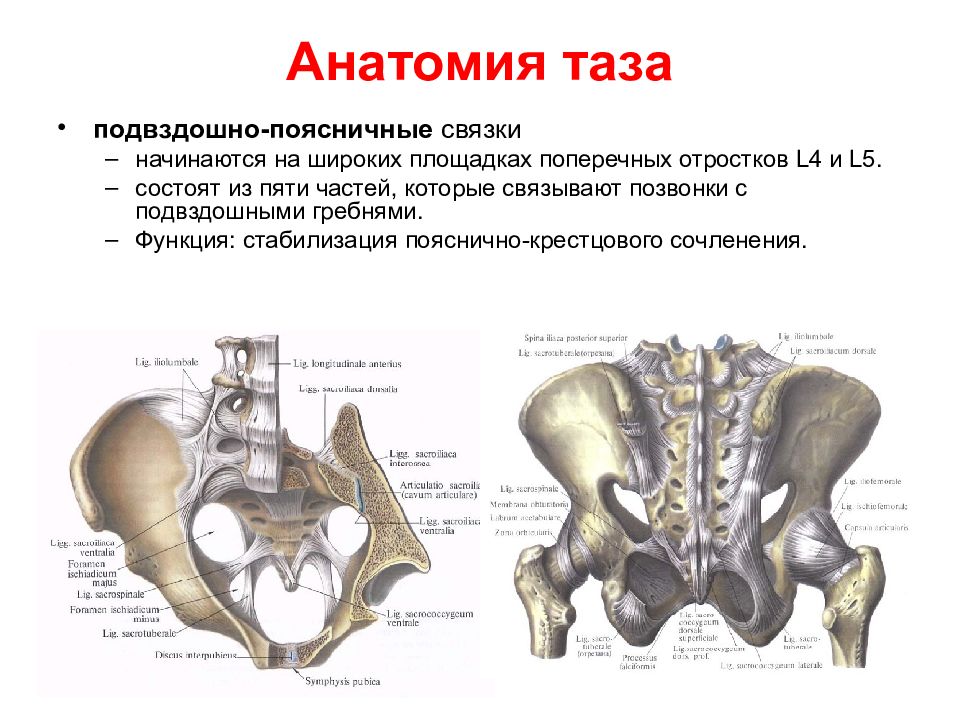

Слайд 26

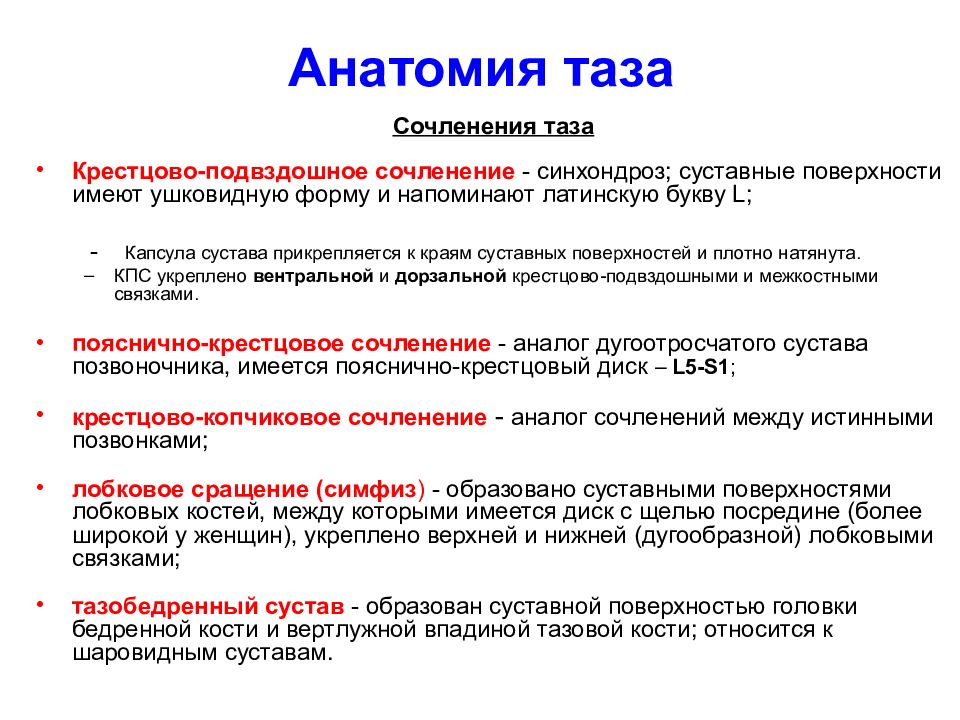

Анатомия таза Сочленения таза Крестцово-подвздошное сочленение - синхондроз; суставные поверхности имеют ушковидную форму и напоминают латинскую букву L ; - Капсула сустава прикрепляется к краям суставных поверхностей и плотно натянута. КПС укреплено вентральной и дорзальной крестцово-подвздошными и межкостными связками. пояснично-крестцовое сочленение - аналог дугоотро c чатого сустава позвоночника, имеется пояснично-крестцовый диск – L 5- S 1 ; крестцово-копчиковое сочленение - аналог сочленений между истинными позвонками; лобковое сращение (симфиз ) - образовано суставными поверхностями лобковых костей, между которыми имеется диск с щелью посредине (более широкой у женщин), укреплено верхней и нижней (дугообразной) лобковыми связками; тазобедренный сустав - образован суставной поверхностью головки бедренной кости и вертлужной впадиной тазовой кости; относится к шаровидным суставам.

Слайд 27

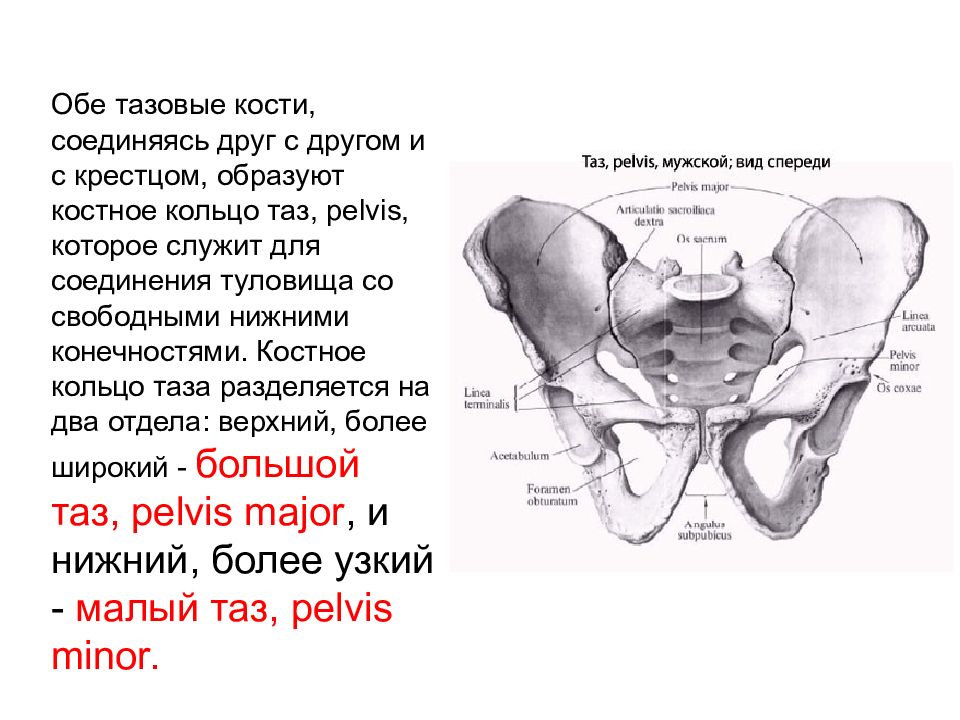

Обе тазовые кости, соединяясь друг с другом и с крестцом, образуют костное кольцо таз, pelvis, которое служит для соединения туловища со свободными нижними конечностями. Костное кольцо таза разделяется на два отдела: верхний, более широкий - большой таз, pelvis major, и нижний, более узкий - малый таз, pelvis minor.

Слайд 29

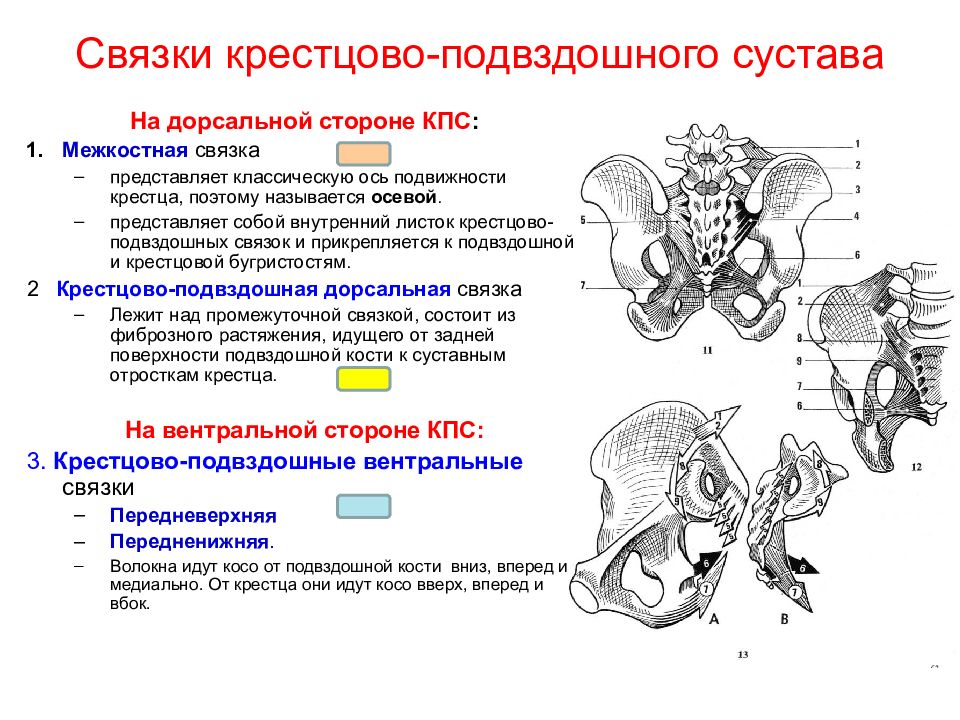

Связки крестцово-подвздошного сустава На дорсальной стороне КПС : Межкостная связка представляет классическую ось подвижности крестца, поэтому называется осевой. представляет собой внутренний листок крестцово-подвздошных связок и прикрепляется к подвздошной и крестцовой бугристостям. 2 Крестцово-подвздошная дорсальная связка Лежит над промежуточной связкой, состоит из фиброзного растяжения, идущего от задней поверхности подвздошной кости к суставным отросткам крестца. На вентральной стороне КПС: 3. Крестцово-подвздошные вентральные связки Передневерхняя Передненижняя. Волокна идут косо от подвздошной кости вниз, вперед и медиально. От крестца они идут косо вверх, вперед и вбок.

Слайд 30

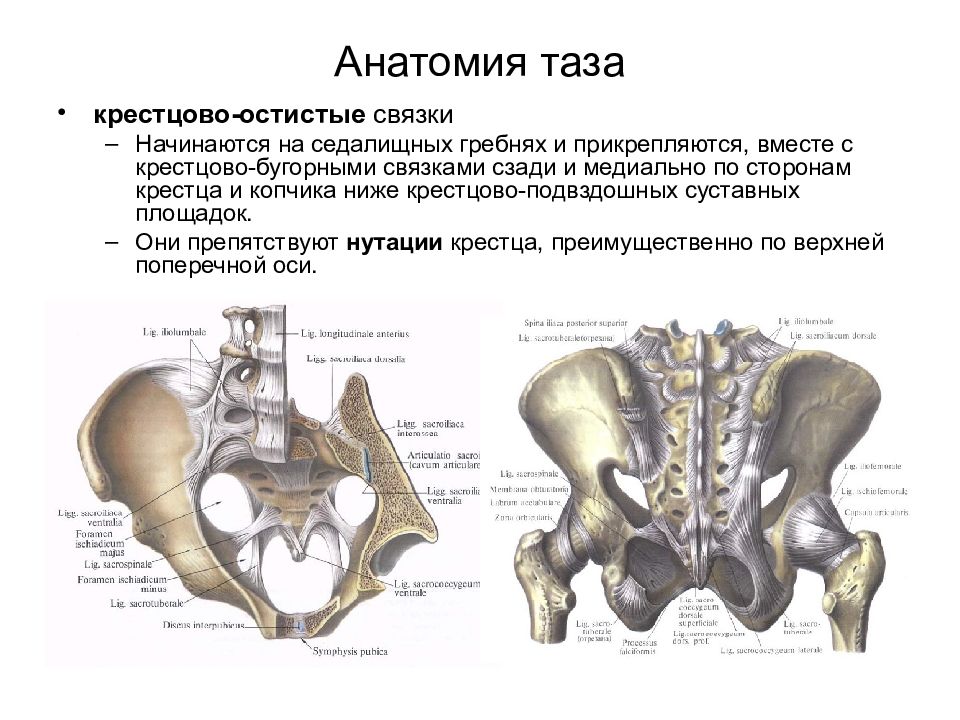

Анатомия таза крестцово-остистые связки Начинаются на седалищных гребнях и прикрепляются, вместе с крестцово-бугорными связками сзади и медиально по сторонам крестца и копчика ниже крестцово-подвздошных суставных площадок. Они препятствуют нутации крестца, преимущественно по верхней поперечной оси.

Слайд 31

Анатомия таза крестцово-бугорные связки начинаются от бугров седалищных костей и от сухожилий мышц задней поверхности бедра, идут вверх, кзади и к середине, прикрепляются к копчику и верхушке крестца ( S 5). От крестца они продолжаются кверху в сопровождении длинных спинных крестцово-подвздошных связок и прикрепляются к SIPS. Часть связок ниже крестца сопротивляется его нутации, преимущественно по средней поперечной оси. Часть, прикрепляющаяся к SIPS, сопротивляется контрнутации.

Слайд 32

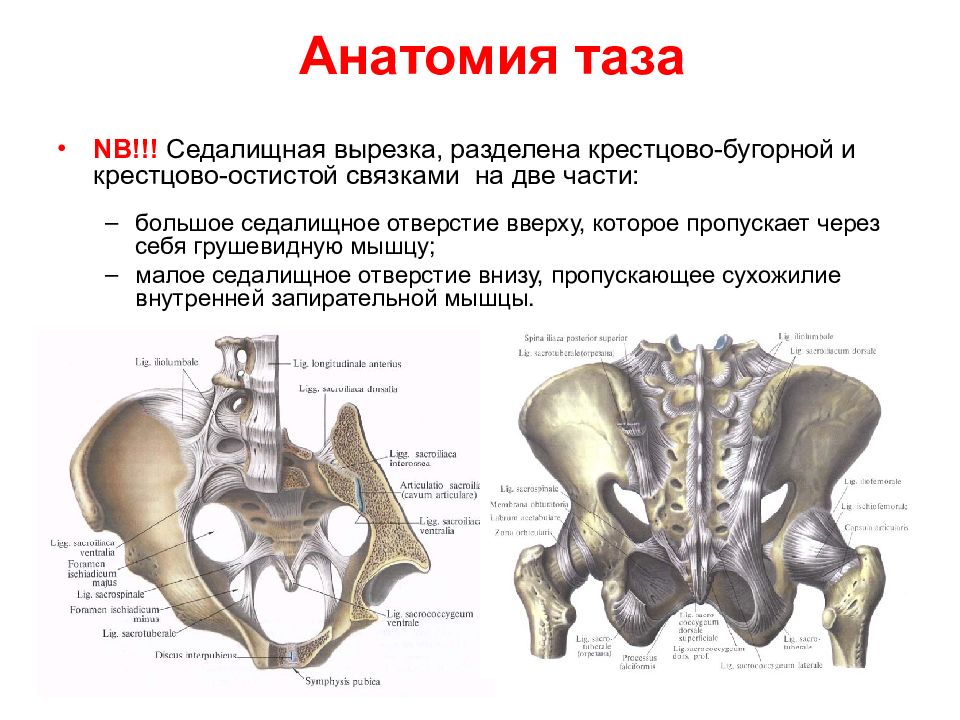

Анатомия таза NB!!! Седалищная вырезка, разделена крестцово-бугорной и крестцово-остистой связками на две части: большое седалищное отверстие вверху, которое пропускает через себя грушевидную мышцу; малое седалищное отверстие внизу, пропускающее сухожилие внутренней запирательной мышцы.

Слайд 33

Анатомия таза подвздошно-поясничные связки начинаются на широких площадках поперечных отростков L4 и L5. состоят из пяти частей, которые связывают позвонки с подвздошными гребнями. Функция: стабилизация пояснично-крестцового сочленения.

Слайд 34

Анатомия таза Основные мышцы, осуществляющие движения в тазобедренном суставе, сочленениях позвоночника и крестца и способствующие смещениям в собственных сочленениях таза мышцы живота: наружная и внутренняя косые, прямая, поперечная, пирамидальная большая и малая поясничные и подвздошная стройная портняжная длинная, короткая и большая приводящие мышцы гребешковая напрягатель широкой фасции бедра большая, средняя и малая ягодичные мышцы четырехглавая мышца бедра гамстринг (двуглавая бедра, полуперепончатая, полусухожильная) грушевидная квадратная мышца поясницы многораздельная поясничного отдела, длиннейшая мышца спины подвздошно-реберная верхняя и нижняя близнецовые копчиковая.

Слайд 35

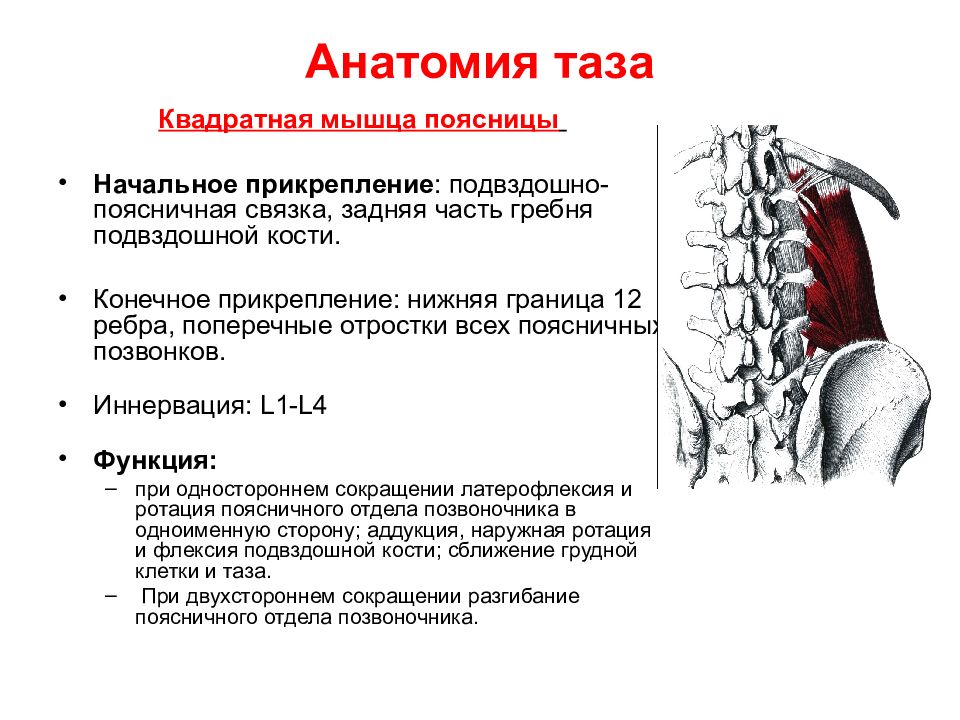

Анатомия таза Квадратная мышца поясницы Начальное прикрепление : подвздошно-поясничная связка, задняя часть гребня подвздошной кости. Конечное прикрепление: нижняя граница 12 ребра, поперечные отростки всех поясничных позвонков. Иннервация: L1- L 4 Функция: при одностороннем сокращении латерофлексия и ротация поясничного отдела позвоночника в одноименную сторону; аддукция, наружная ротация и флексия подвздошной кости; сближение грудной клетки и таза. При двухстороннем сокращении разгибание поясничного отдела позвоночника.

Слайд 36

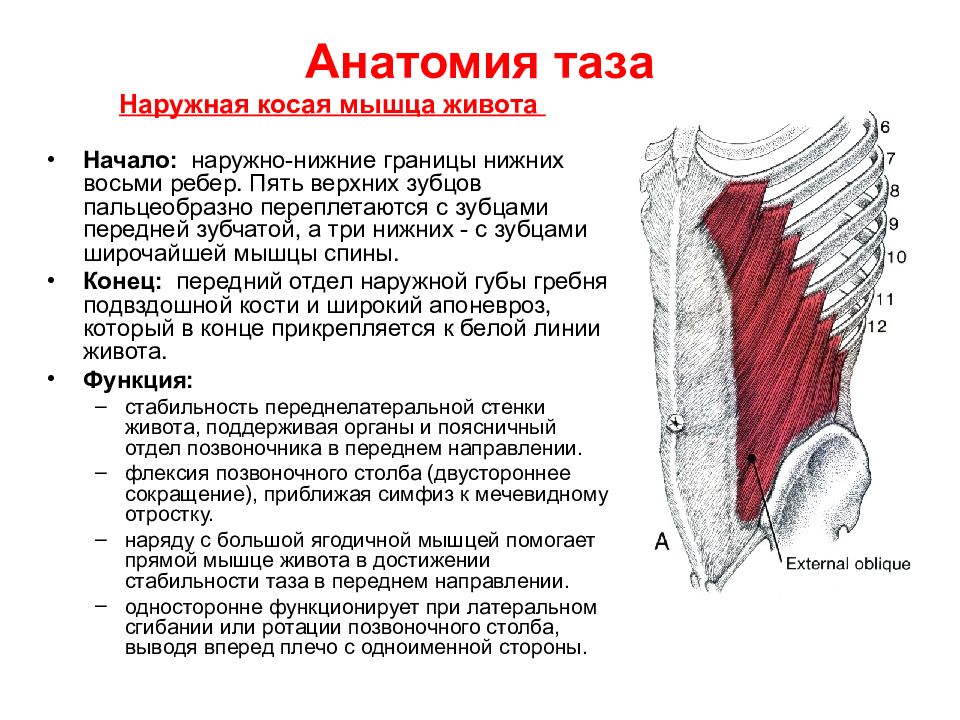

Анатомия таза Наружная косая мышца живота Начало: наружно - нижние границы нижних восьми ребер. Пять верхних зубцов пальцеобразно переплетаются с зубцами передней зубчатой, а три нижних - с зубцами широчайшей мышцы спины. Конец: передний отдел наружной губы гребня подвздошной кости и широкий апоневроз, который в конце прикрепляется к белой линии живота. Функция: стабильность переднелатеральной стенки живота, поддерживая органы и поясничный отдел позвоночника в переднем направлении. флексия позвоночного столба (двустороннее сокращение), приближая симфиз к мечевидному отростку. наряду с большой ягодичной мышцей помогает прямой мышце живота в достижении стабильности таза в переднем направлении. односторонне функционирует при латеральном сгибании или ротации позвоночного столба, выводя вперед плечо с одноименной стороны.

Слайд 37

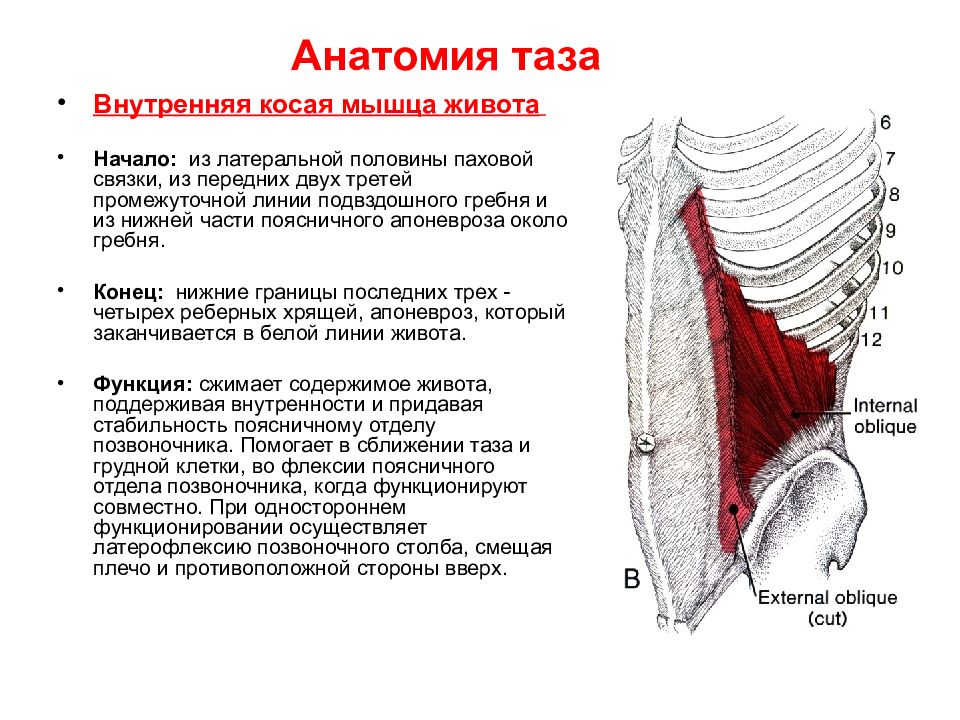

Анатомия таза Внутренняя косая мышца живота Начало: из латеральной половины паховой связки, из передних двух третей промежуточной линии подвздошного гребня и из нижней части поясничного апоневроза около гребня. Конец: нижние границы последних трех - четырех реберных хрящей, апоневроз, который заканчивается в белой линии живота. Функция: сжимает содержимое живота, поддерживая внутренности и придавая стабильность поясничному отделу позвоночника. Помогает в сближении таза и грудной клетки, во флексии поясничного отдела позвоночника, когда функционируют совместно. При одностороннем функционировании осуществляет латерофлексию позвоночного столба, смещая плечо и противоположной стороны вверх.

Слайд 38

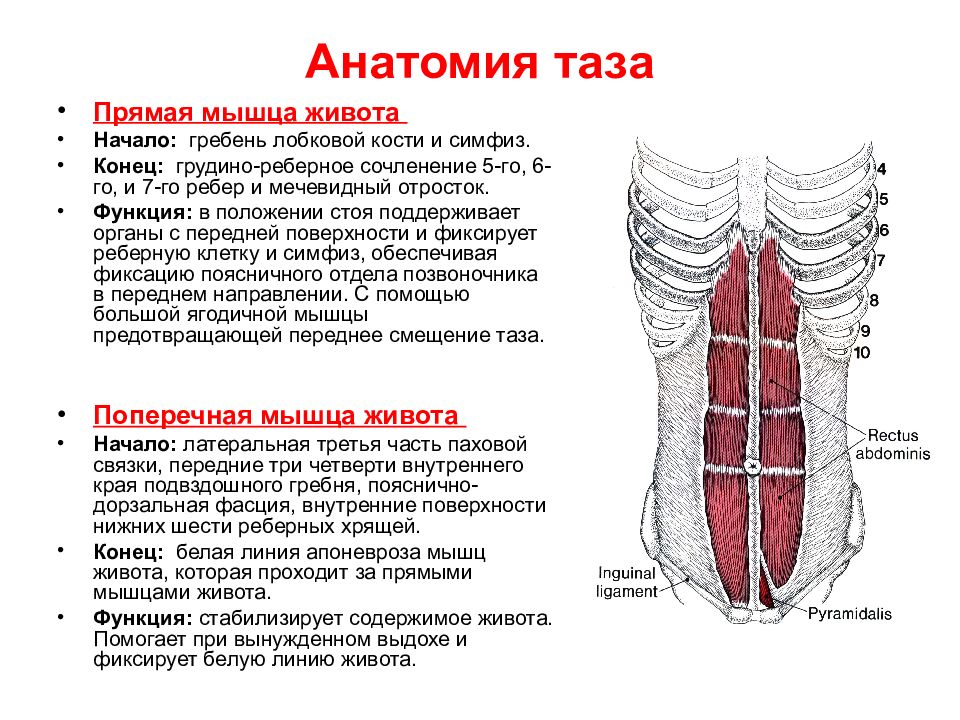

Анатомия таза Прямая мышца живота Начало: гребень лобковой кости и симфиз. Конец: грудино-реберное сочленение 5-го, 6-го, и 7-го ребер и мечевидный отросток. Функция: в положении стоя поддерживает органы с передней поверхности и фиксирует реберную клетку и симфиз, обеспечивая фиксацию поясничного отдела позвоночника в переднем направлении. С помощью большой ягодичной мышцы предотвращающей переднее смещение таза. Поперечная мышца живота Начало: латеральная третья часть паховой связки, передние три четверти внутреннего края подвздошного гребня, пояснично-дорзальная фасция, внутренние поверхности нижних шести реберных хрящей. Конец: белая линия апоневроза мышц живота, которая проходит за прямыми мышцами живота. Функция: стабилизирует содержимое живота. Помогает при вынужденном выдохе и фиксирует белую линию живота.

Слайд 39

Анатомия таза Большая ягодичная мышца Начало: задняя ягодичная линия подвздошной кости, сухожилие крестцовоостистой мышцы, дорсальная поверхность крестца и копчика, крестцовобугорная связка. Конец: ягодичная шероховатость бедра и iliotibial tract мышцы напрягающей фасцию бедра. Функция: разгибает бедро, помогает при наружной ротации бедра. Иннервация: нижний ягодичный нерв, L 4,5, S 1,2

Слайд 40

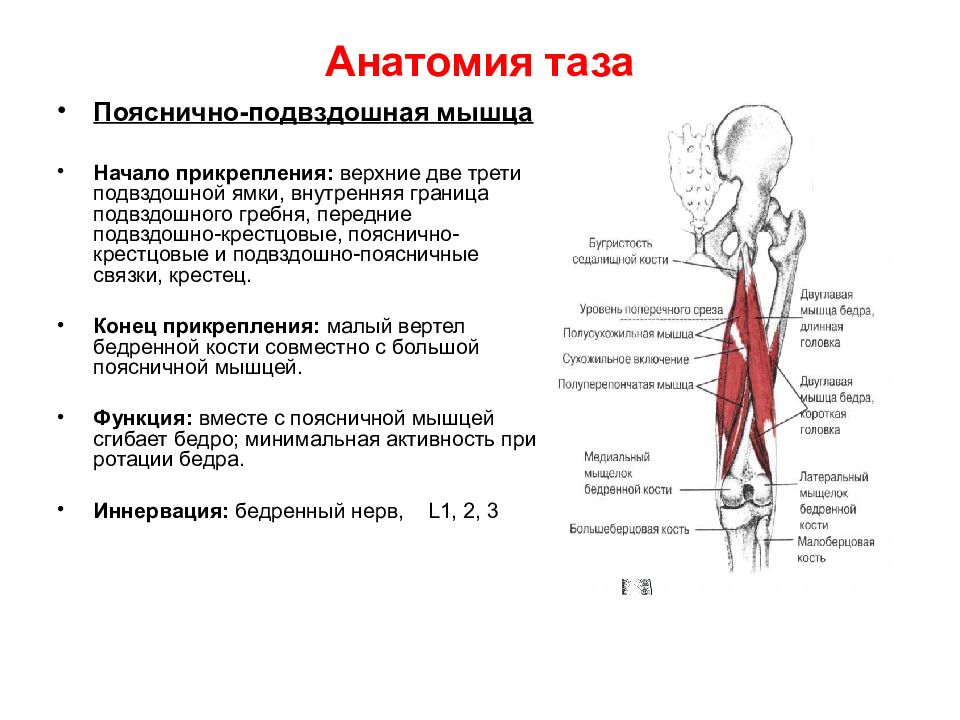

Анатомия таза Пояснично-подвздошная мышца Начало прикрепления: верхние две трети подвздошной ямки, внутренняя граница подвздошного гребня, передние подвздошно-крестцовые, пояснично-крестцовые и подвздошно-поясничные связки, крестец. Конец прикрепления: малый вертел бедренной кости совместно с большой поясничной мышцей. Функция: вместе с поясничной мышцей сгибает бедро; минимальная активность при ротации бедра. Иннервация: бедренный нерв, L 1, 2, 3

Слайд 41

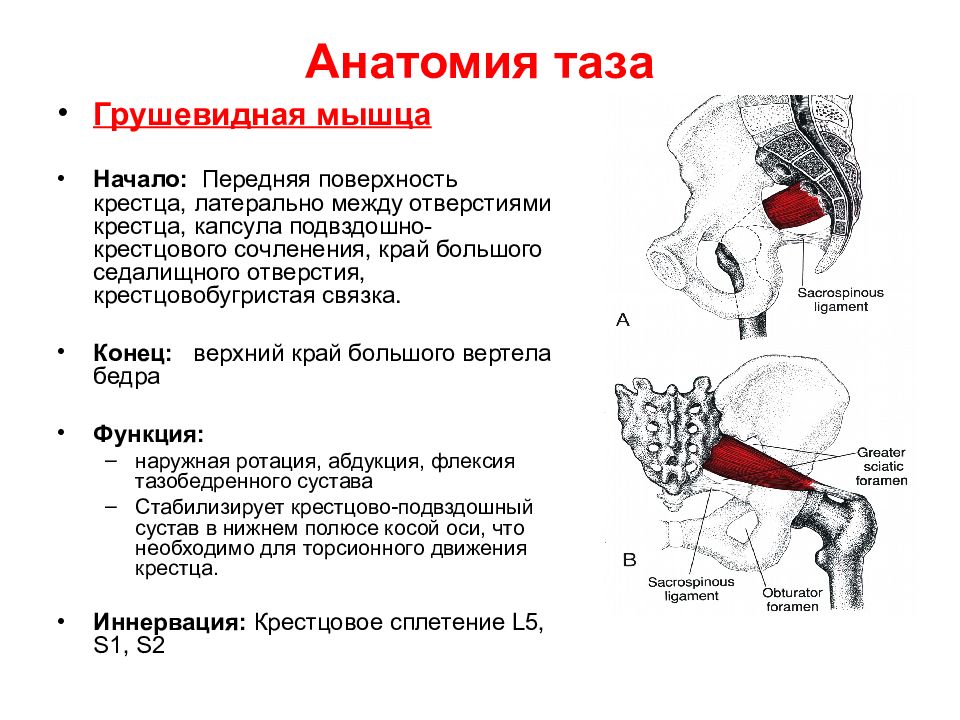

Анатомия таза Грушевидная мышца Начало: Передняя поверхность крестца, латерально между отверстиями крестца, капсула подвздошно-крестцового сочленения, край большого седалищного отверстия, крестцовобугристая связка. Конец: верхний край большого вертела бедра Функция: наружная ротация, абдукция, флексия тазобедренного сустава Стабилизирует крестцово-подвздошный сустав в нижнем полюсе косой оси, что необходимо для торсионного движения крестца. Иннервация: Крестцовое сплетение L 5, S 1, S 2

Слайд 43

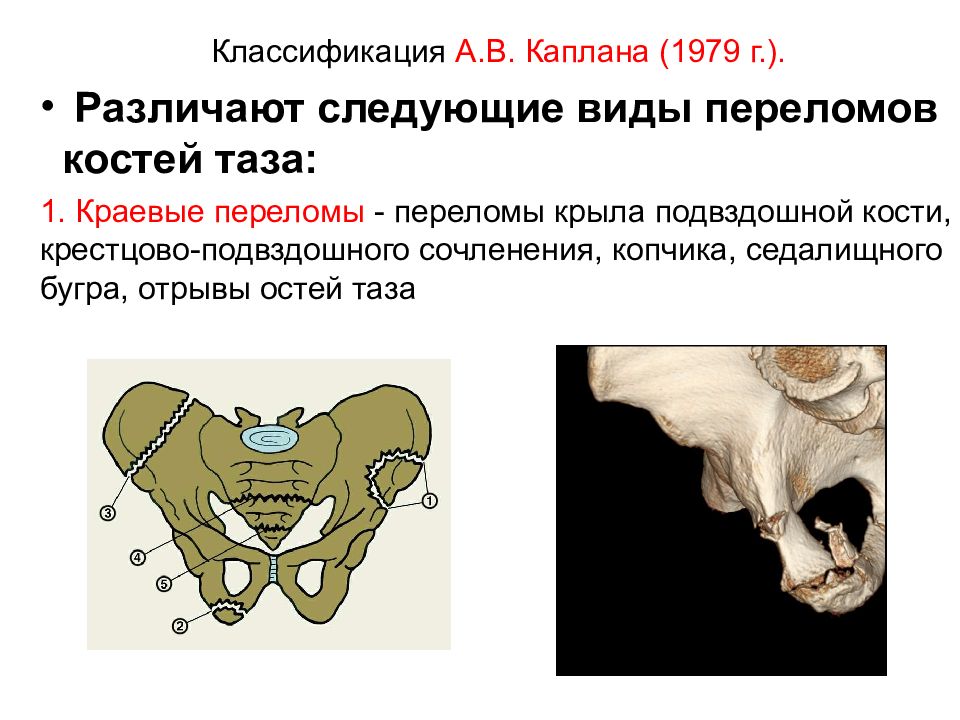

Классификация А.В. Каплана (1979 г.). Различают следующие виды переломов костей таза: 1. Краевые переломы - переломы крыла подвздошной кости, крестцово-подвздошного сочленения, копчика, седалищного бугра, отрывы остей таза

Слайд 44

Классификация 2. Переломы костей тазового кольца без нарушения его непрерывности : переломы одной или обеих лонных или седалищных костей, переломы с одной стороны лонной, с другой стороны - седалищной кости

Слайд 45

Классификация 3. Переломы костей тазового кольца с нарушением его непрерывности: переднего отдела – двухсторонние переломы обеих ветвей лонной кости; двухсторонние переломы лонной и седалищной кости; разрывы симфиза заднего отдела – вертикальный перелом подвздошной кости или крестца, разрыв крестцово-подвздошного сочленения; переломы переднего и заднего отделов таза с нарушением непрерывности только переднего или только заднего полукольца или одновременно в обоих отделах. К этой группе переломов относятся: • перелом Мальгеня • перелом Вуалемье • перелом Нидерля • перелом Дювернея

Слайд 46

Классификация перелом Мальгеня - перелом лонной и седалищной костей с одной стороны и вертикальный перелом подвздошной кости с этой же стороны

Слайд 47

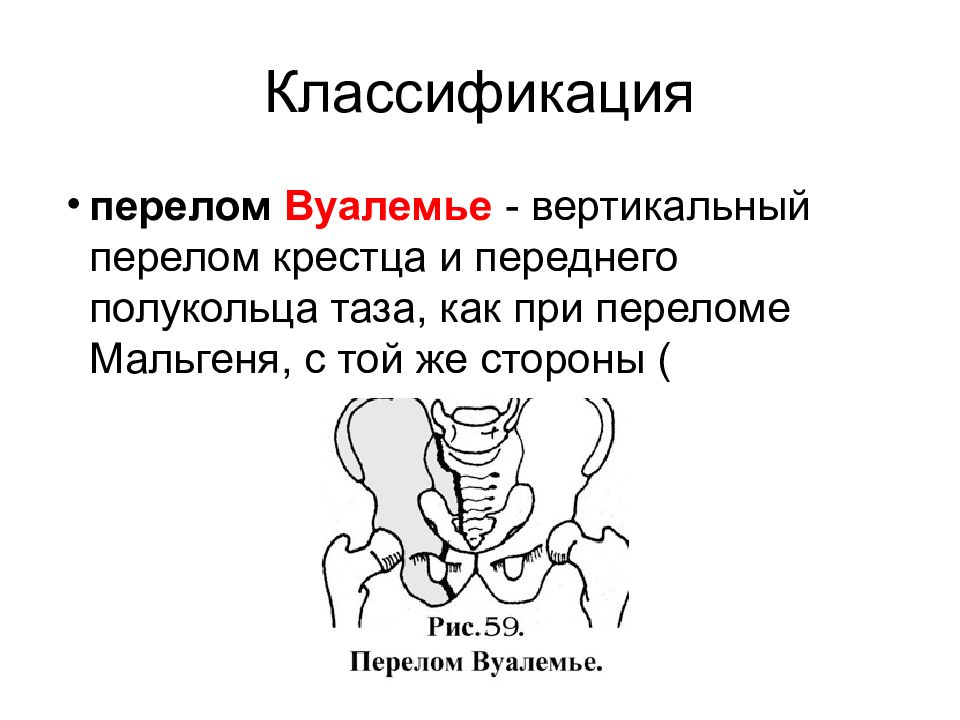

Классификация перелом Вуалемье - вертикальный перелом крестца и переднего полукольца таза, как при переломе Мальгеня, с той же стороны (

Слайд 48

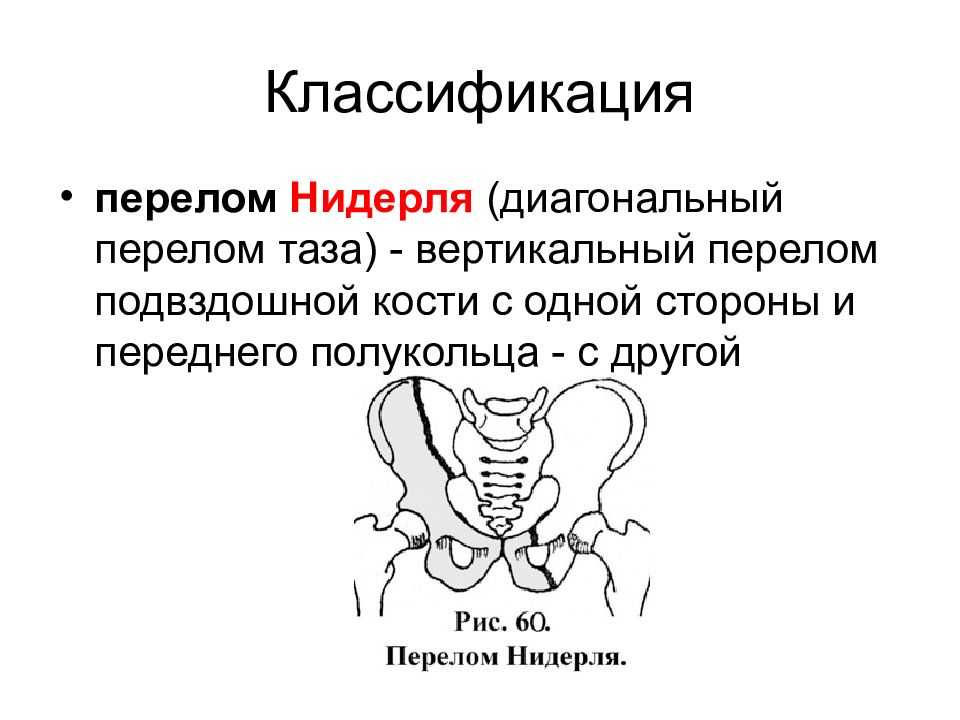

Классификация перелом Нидерля (диагональный перелом таза) - вертикальный перелом подвздошной кости с одной стороны и переднего полукольца - с другой

Слайд 49

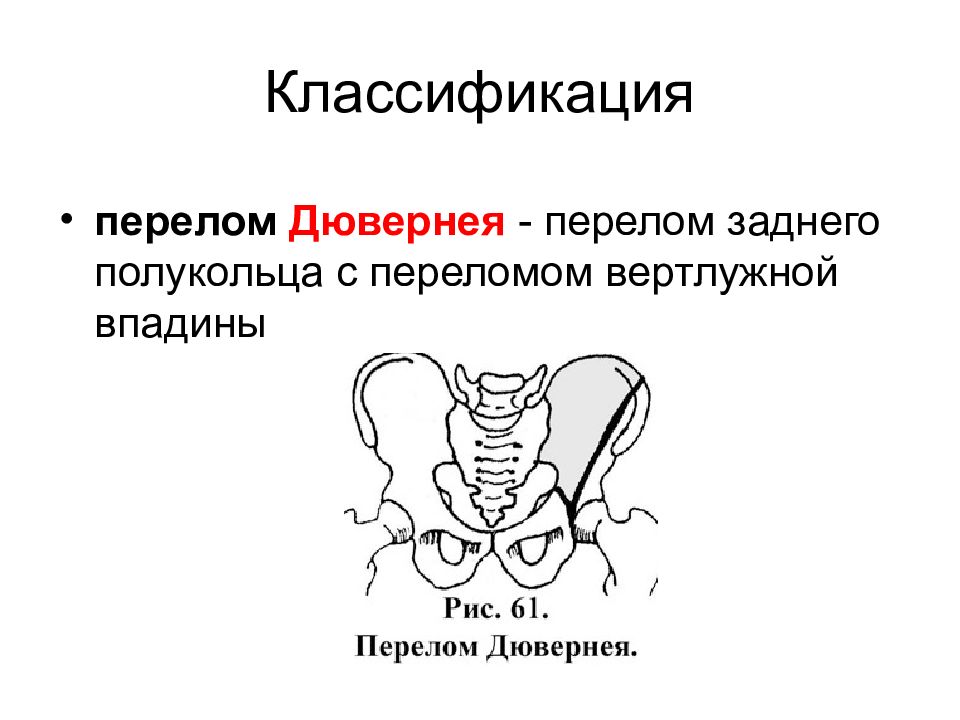

Классификация перелом Дювернея - перелом заднего полукольца с переломом вертлужной впадины

Слайд 50

Классификация 4. Переломы вертлужной впадины - переломы края или дна впадины, центральный вывих бедра 5. Переломы таза с повреждением тазовых органов. 6. Сочетанные и комбинированные переломы таза.

Слайд 51

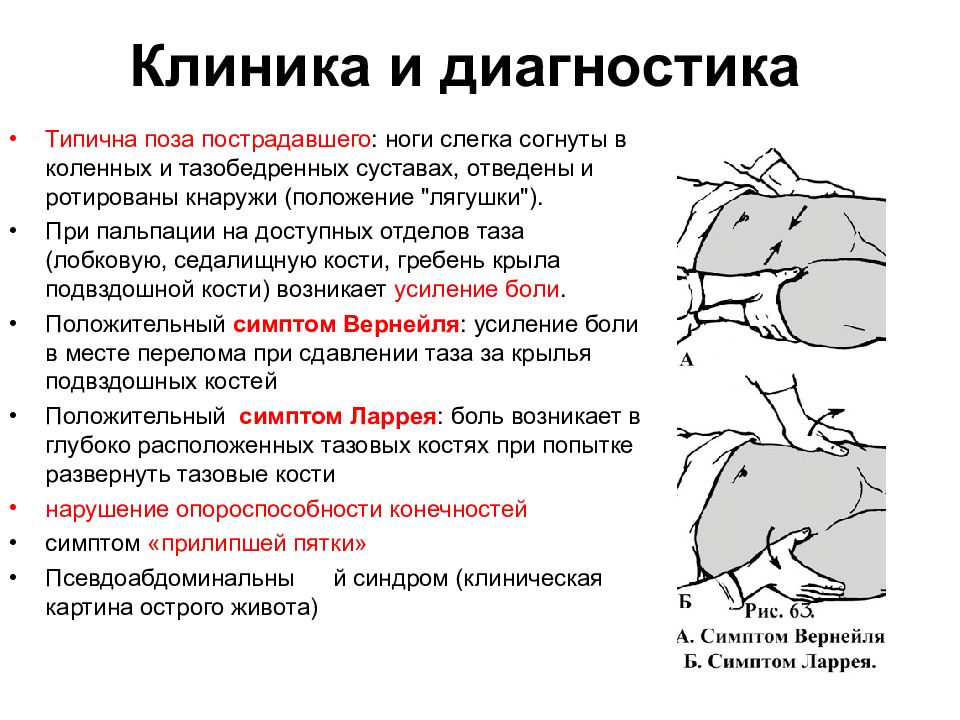

Клиника и диагностика Типична поза пострадавшего : ноги слегка согнуты в коленных и тазобедренных суставах, отведены и ротированы кнаружи (положение "лягушки"). При пальпации на доступных отделов таза (лобковую, седалищную кости, гребень крыла подвздошной кости) возникает усиление боли. Положительный симптом Вернейля : усиление боли в месте перелома при сдавлении таза за крылья подвздошных костей Положительный симптом Ларрея : боль возникает в глубоко расположенных тазовых костях при попытке развернуть тазовые кости нарушение опороспособности конечностей симптом «прилипшей пятки» Псевдоабдоминальны й синдром (клиническая картина острого живота)

Слайд 52

Обследование больного с осложненными переломами костей таза. Разрыв уретры: резкие боли в середине промежности; задержка мочи; мочевой пузырь куполообразно выступает над лобком; выделение крови из наружного отверстия мочеиспускательного канала; тупость над лонным сочленением вследствие заполнения предпузырного пространства кровью и мочой; обширные гематомы в промежности, на мошонке; при катетеризации мягким катетером последний в мочевой пузырь не проходит;

Слайд 53

Разрыв мочевого пузыря резкая боль в области лобкового соединения и над лобком; самостоятельное мочеиспускание может отсутствовать; гематурия при мочеиспускании или при катетеризации; симптом Зельдовича: через катетер выделяется большое количество мочи, так как конец катетера проник через разрыв в мочевом пузыре в брюшную полость, и выводимая жидкость является смесью мочи и воспалительного экссудата; напряжение мышц и болезненность в нижнем отделе живота; положительный симптом Щеткина-Блюмберга;

Слайд 54

Разрыв прямой кишки: резкая боль в области анального отверстия; кровотечение из прямой кишки; при пальцевом исследовании прямой кишки можно обнаружить место повреждения на слизистой кишки.

Слайд 55

Принципы оказания первой помощи больным с переломами костей таза Транспортировать больного надо очень бережно на жестких носилках в положении на спине, со слегка согнутыми коленными и тазобедренными суставами. Необходимо избегать переворачивания больного Можно начать внутривенные введения кровезаменителей для стабилизации гемодинамики. Противопоказано применение наркотических анальгетиков В приемном покое больницы или в отделении реанимации, если поступает больной в тяжелом состоянии, его нельзя перекладывать Исследование этих больных проводится параллельно с противошоковыми мероприятиями. применение внутритазовых новокаиновых блокад возможно при артериальном давлении не ниже 90 мм рт.ст При двусторонних переломах таза производится двусторонняя новокаиновая блокада (по 250-300 мл 0,25% раствора новокаина с каждой стороны).

Слайд 56

Особенности травматического шока при переломах тазовых костей: костная ткань обладает высокой болевой чувствительностью ; нервные сплетения, нервные узлы, корешки, хорошо представленные в заднем отделе таза, почти всегда повреждаются, сдавливаются гематомой; значительное кровотечение из костной раны, сосудов надкостницы, венозных сплетений и, как следствие, тяжелая кровопотеря, геморрагический шок. Кровопотеря может достигать 2 и более литров; следствием кровотечения являются также обширные забрюшинные кровоизлияния. Гематомы располагаются не только в области большого и малого таза, но распространяются вверх до околопочечной клетчатки и до диафрагмы, а книзу - на бедра.

Слайд 57

Первая помощь и лечение У больных 1 и 2 группы по классификации Каплана не нуждаются в экстренных мероприятиях Основной метод их лечения – консервативный : производят анестезию места перелома и больного укладывают на жесткую постель в положении «лягушки» назначают ЛФК и Физиопроцедуры Постельный режим 4-6 недель Трудоспособности восстанавливается спустя 8-10 недель

Слайд 58

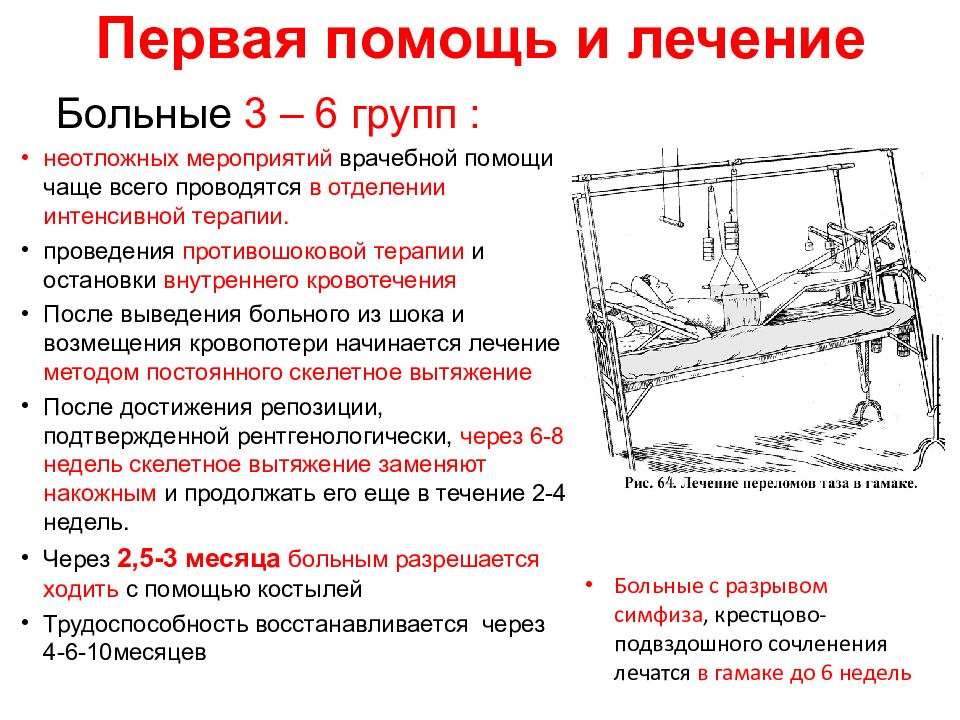

Первая помощь и лечение Больные 3 – 6 групп : неотложных мероприятий врачебной помощи чаще всего проводятся в отделении интенсивной терапии. проведения противошоковой терапии и остановки внутреннего кровотечения После выведения больного из шока и возмещения кровопотери начинается лечение методом постоянного скелетное вытяжение После достижения репозиции, подтвержденной рентгенологически, через 6-8 недель скелетное вытяжение заменяют накожным и продолжать его еще в течение 2-4 недель. Через 2,5-3 месяца больным разрешается ходить с помощью костылей Трудоспособность восстанавливается через 4-6-10месяцев Больные с разрывом симфиза, крестцово-подвздошного сочленения лечатся в гамаке до 6 недель

Слайд 59

Оперативное лечение Оперативное лечение показано при отрывных переломах и безуспешном консервативном лечении переломов симфиза и вертлужной впадины. В последние годы показания к оперативному лечению переломов таза значительно расширены. Использование аппарата Илизарова