Первый слайд презентации: ПРИНЦИПЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Слайд 2: Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний основана на обнаружении в организме больного:

микроорганизма, вызвавшего болезнь, микробных компонентов (антигенов, генетического материала), продуктов жизнедеятельности (токсинов и др.), изменений в показателях гомеостаза под действием этого микроба (например, формулы крови, биохимического состава крови и др.).

идентифицировать микроорганизмы в исследуемом материале, определить их видовую принадлежность, морфологические, биохимические, токсигенные и антигенные свойства, установить чувствительность выделенных микроорганизмов к антимикробным препаратам.

Слайд 4: Основная цель МД:

Установить факт наличия (отсутствия) возбудителя в организме больного или объекте окружающей среды

Слайд 5: Показатели присутствия возбудителя:

Обнаружение микроба, вызвавшего болезнь микробных компонентов (антигенов и генетической информации) продуктов их жизнедеятельности (токсинов) специфических защитных факторов макроорганизма (антител)

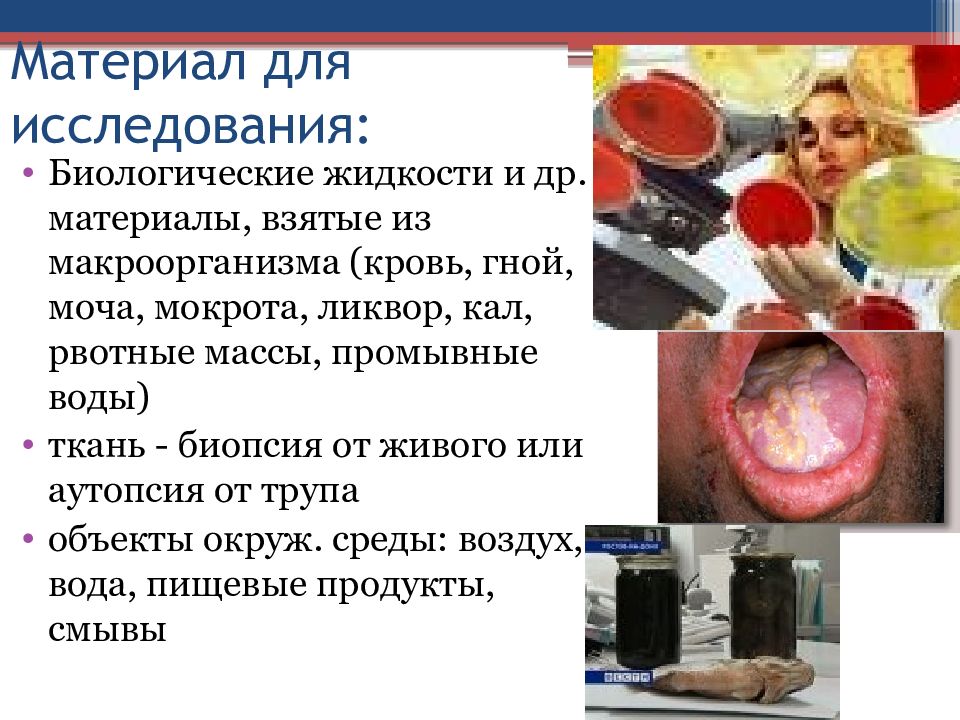

Слайд 6: Материал для исследования:

Биологические жидкости и др. материалы, взятые из макроорганизма (кровь, гной, моча, мокрота, ликвор, кал, рвотные массы, промывные воды) ткань - биопсия от живого или аутопсия от трупа объекты окруж. среды: воздух, вода, пищевые продукты, смывы

Слайд 7: Правила забора материала

Вид материала определяется клинической картиной болезни, т.е. он должен соответствовать предполагаемой локализации возбудителя на данном этапе патогенеза Количество материала должно быть достаточным для проведения исследований и их повторения по возможности материал берут в начальном периоде болезни (типичная локализация) забор материала проводят до антимикробной химиотерапии или после выделения препарата Материал берут непосредственно из очага инфекции в момент наибольшего содержания в нем возбудителя Забор проводят в асептических условиях для предупреждения контаминации

Слайд 8: Любой клинический материал потенциально опасен

Правила биологической безопасности: максимально короткие сроки передачи материала для исследований специальные транспортные среды обязательные сопроводительные документы предупреждение попадания в материал антимикробных факторов - дезинфектантов, антибиотиков, антисептиков

Слайд 9: В процессе транспортировки

Оберегать от действия света, тепла, холода, механических повреждений в специальных изотермических контейнерах с их последующим обезззараживанием

Слайд 10: Методы микробиологической диагностики

Бактериоскопический (микроскопический) Бактериологический (культуральный) Биологический Серологический Аллергический Молекулярно-генетический (гено-индикаторный)

Слайд 12: Используется для предварительного диагноза:

На основании морфологических особенностей : формы, наличия капсул, спор, жгутиков, особенностей строения клеточной стенки, особенностей химического состава, локализации в тканях и т.п. Используют : разные виды микроскопии различные виды микроскопических препаратов : «раздавленная капля» и «висячая капля» мазок, окрашенный простыми и сложными методами

Слайд 13: Бактериоскопический метод

Световая микроскопия Темнопольная микроскопия Фазово-контрастная микроскопия Люминесцентная микроскопия

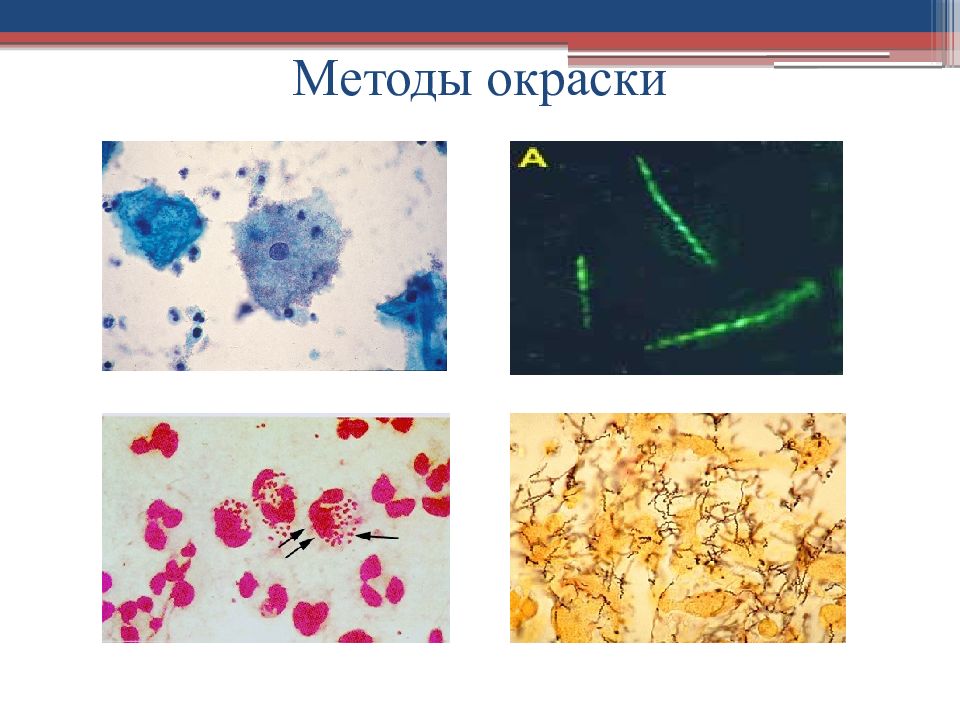

Слайд 14: Сложные методы окраски

Окраска спор по Ожешко Окраска по Граму Окраска капсул по Бурри-Гинсу Окраска Кислотоустойчивых бактерий по Цилю-Нильсену

Слайд 18: Бактериологический метод

«Золотой стандарт прикладной микробиологии» Заключается в выделении чистой культуры возбудителя из клинического материала и его идентификации. Используют стерильные питательные среды (по консистенции -жидкие, плотные, по назначению – универсальные, специальные, элективные, дифференциально-диагностические)

Слайд 19: Этапы выделения и идентификации чистых культур бактерий

1-й день. Микроскопия исследуемого материала. Посев исследуемого материала на питательные среды (плотную, жидкую).

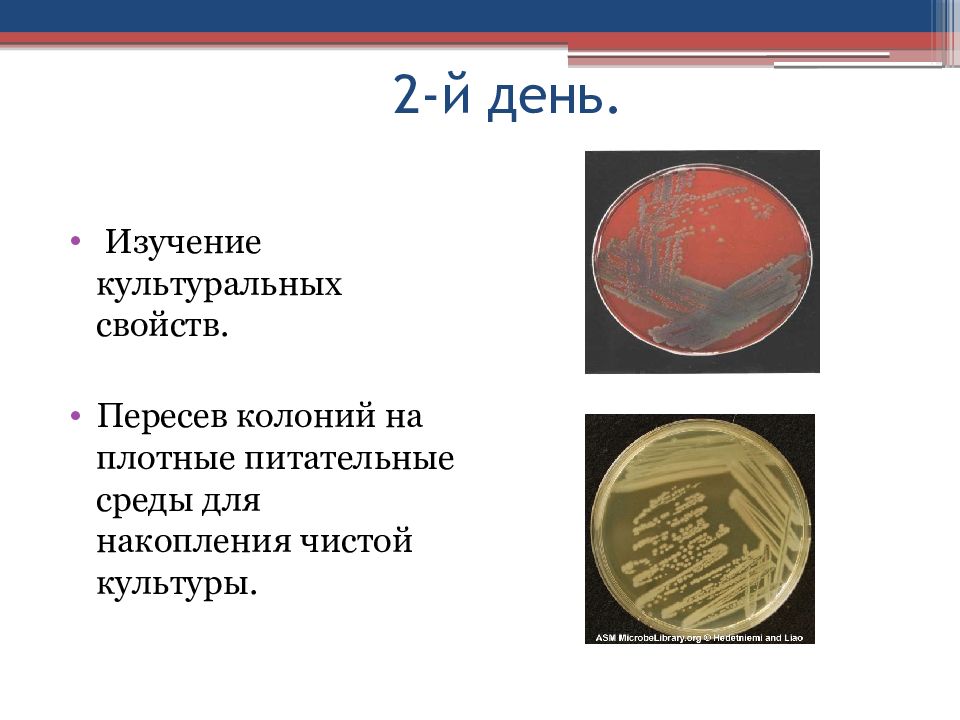

Слайд 20: 2-й день

Изучение культуральных свойств. Пересев колоний на плотные питательные среды для накопления чистой культуры.

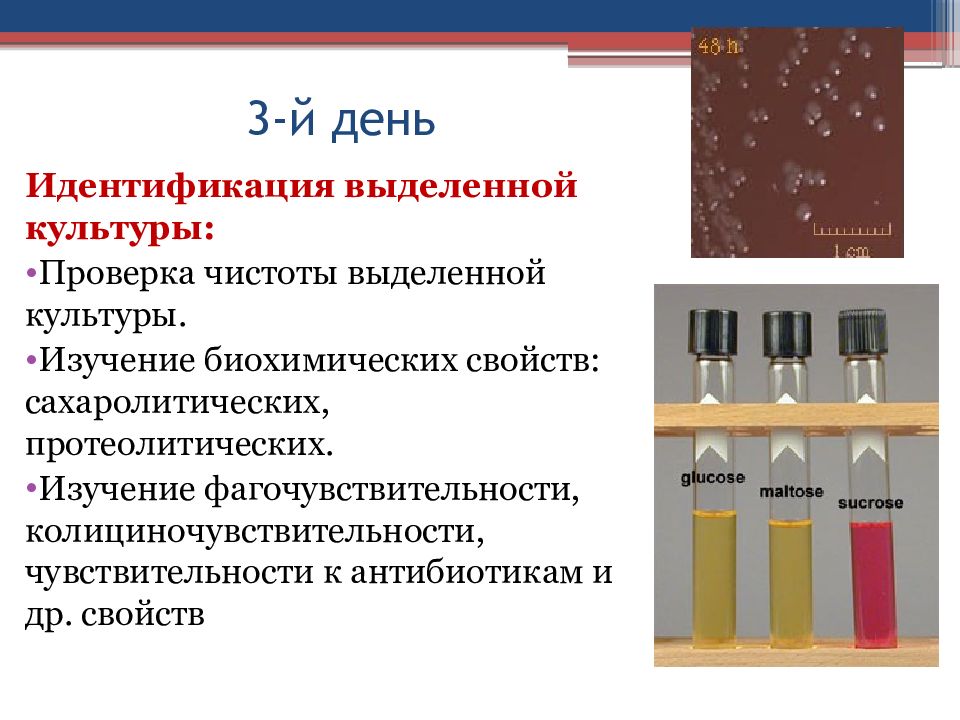

Слайд 21: 3-й день

Идентификация выделенной культуры: Проверка чистоты выделенной культуры. Изучение биохимических свойств: сахаролитических, протеолитических. Изучение фагочувствительности, колициночувствительности, чувствительности к антибиотикам и др. свойств

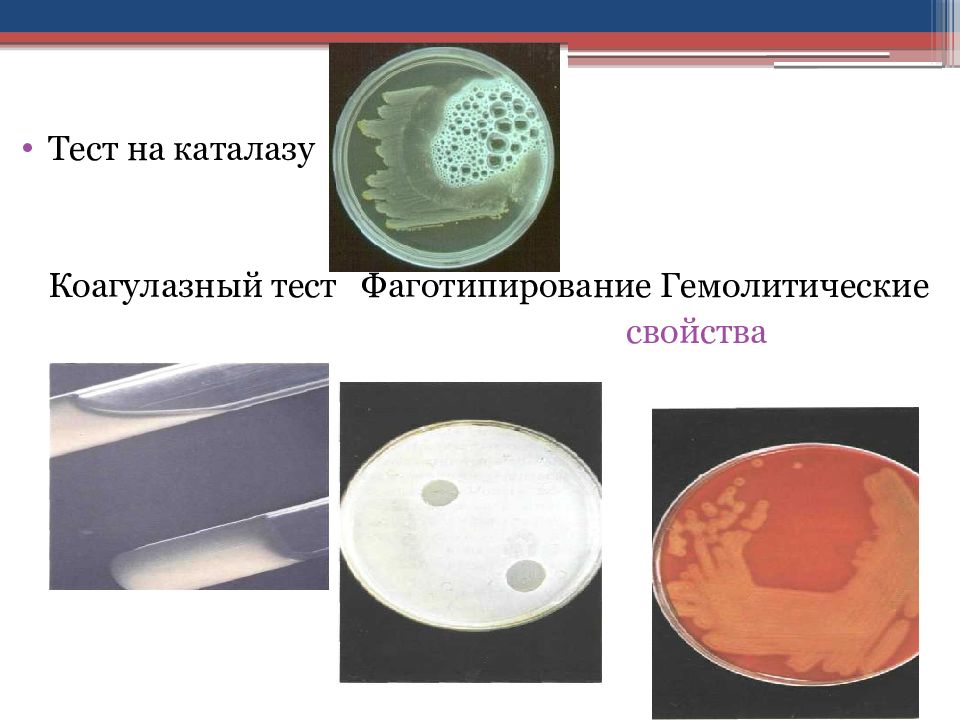

Слайд 22

Тест на каталазу Коагулазный тест Фаготипирование Гемолитические свойства

Слайд 23: Биологический метод

Заражение исследуемым материалом восприимчивых лабораторных животных в целях лабораторной диагностики с последующей идентификацией по клиническим симптомам и результатам патолого-анатомического вскрытия: для выделения чистой культуры возбудителя при невозможности использовать искусственные питательные среды (микобактерии лепры – армадиллы, возбудители туляремии – белые мыши) для ускорения выделения чистой культуры возбудителя по морфологическим признакам (пневмококк образует капсулы в тканях при заражении белых мышей) Для проведения реакции биологической нейтрализации токсина антитоксической сывороткой при диагностике клостридиозов для определения типа и вида микробного токсина Для определения активности in vivo антимикробных химиотерапевтических препаратов и т.д.

Слайд 24: Выбор экспериментальных животных

определяется целью работы. Наиболее часто используют для заражения: кроликов, морских свинок, белых мышей белых крыс.

Слайд 25: Методы заражения

Инфекционный материал вводят: внутрь, в дыхательные пути, внутрибрюшинно, внутривенно, внутримышечно, внутрикожно, подкожно, в переднюю камеру глаза, через трепанационное отверстие черепа, субокципитально (в большую цистерну головного мозга).

Слайд 26: СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

Определение специфических антител (иммуноглобулинов) в сыворотке крови больного, обнаружение микробного антигена в исследуемом материале. Используют реакции иммунитета.

Слайд 27: Основные серологические реакции (классические) :

Агглютинации Преципитации Лизиса Нейтрализации Их различные модификации

Слайд 28: Серологические методы современные

Позволяют поставить микробиологический диагноз в течение короткого промежутка времени (от неск. минут до неск. часов) с момента доставки исследуемого материала в лабораторию. выявление антигенов возбудителя радиоиммунным (РИА), иммуноферментным (ИФА), иммунофлюоресцентным (РИФ) методами, выявление антител к взбудителю - РИА, ИФА.

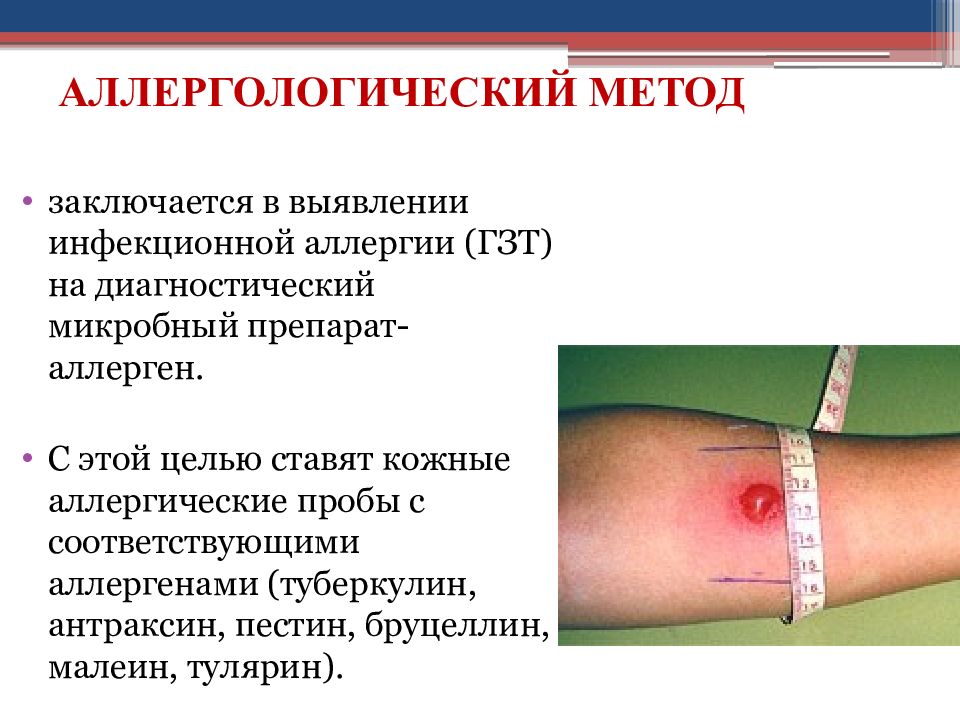

Слайд 29: АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД

заключается в выявлении инфекционной аллергии (ГЗТ) на диагностический микробный препарат-аллерген. С этой целью ставят кожные аллергические пробы с соответствующими аллергенами (туберкулин, антраксин, пестин, бруцеллин, малеин, тулярин).

Слайд 30: Аллергические пробы

1 группа ( in vivo ): кожные пробы, осуществляемые непосредственно на больном и выявляющие аллергию немедленного (через 20 мин) и замедленного (через 24-48 час) типов. 2 группа (in vitro): аллергические пробы, основанные на изучении процессов сенсибилизации не в организме больного, а в пробирке.

Слайд 31: Молекулярно-генетический метод

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР) Метод основан на выявлении в исследуемом материале ДНК возбудителя Идея ПЦР основана на том, что ген можно размножить в пробирке, увеличивая количество его копий в миллионы раз. Механизм ПЦР заключается в синтезе in vitro коротких нуклеотидных последовательностей для последующего анализа.

Слайд 32: Для проведения ПЦР

нужны пара олигонуклеотидов (праймеров), комплементарных исследуемому фрагменту, и фермент ДНК-полимераза. Праймеры способны распознавать гомологичные последовательности в денатурированной ДНК, связываться с ними и служить затравкой для ферментативного синтеза копий участка изучаемого гена. Каждый цикл синтеза удваивает число копий фрагмента-мишени, т.е. количество продукта (амплификата) в процессе ПЦР нарастает в геометрической прогрессии. 25-35 циклов реакции дают достаточно амплификата для дальнейшего изучения даже из единичного фрагмента ДНК.

Слайд 33: Метод ПЦР (метод полимеразной цепной реакции, PCR, polymerase chain reaction)

является прямым и самым современным методом анализа ДНК. позволяет специфично увеличивать (копировать - амплифицировать) количество исследуемого образца ДНК в десятки и сотни раз. В течение нескольких часов с помощью ПЦР из одного фрагмента молекулы ДНК можно получить 50 млрд. идентичных молекул. Такое количество копий фрагмента ДНК становится видимым в ультрафиолете после проведения электрофореза в агарозном геле.

Слайд 34

Метод ПЦР теоретически позволяет обнаружить даже 1 копию ДНК в образце, не имея, таким образом, предела чувствительности. Еще одно преимущество ПЦР заключается в том, что для нее характерна не только абсолютная чувствительность, но и абсолютная специфичность. ПЦР не дает ложноположительных результатов, при условии, что метод выполняется правильно.

Слайд 35

Метод ПЦР открыл американский химик Кэрри Б. Мюллисом в 1983 году, за что он был удостоен Нобелевской премии. В настоящее время метод получает все большую популярность для диагностики пациентов и имеет ряд преимуществ:

Слайд 36: Преимущества метода:

Метод ПЦР направлен на поиск самого возбудителя, а не антител к нему Метод ПЦР обладает высокой специфичностью – в исследуемом материале выявляется уникальный, характерный только для данного возбудителя фрагмент ДНК Метод ПЦР обладает наиболее высокой чувствительностью среды известных методов диагностики Метод ПЦР автоматизирован и позволяет получить результаты анализа в течение одного рабочего дня Метод ПЦР универсален – одна порция биологического материала позволяет провести исследования на наличие возбудителей целого ряда заболеваний

Слайд 37: Оборудование для ПЦР в классическом формате

амплификаторы (термоциклеры), оборудование для гель-электрофореза, системы документации гелей, Электрофорез Термоциклеры Гель-документация

Слайд 38: Модификации ПЦР

ЦР в режиме реального времени (real-time PCR) – мониторинг амплификации в процессе исследования дополнительная амплификация с внутренними праймерами (nested-PCR) – высокая чувствительность при нетипичной локализации возбудителя ПЦР c обратной транскрипцией (reverse transcriptase PCR, RT-PCR) множественная ПЦР (multiplex PCR) –одновременное выявление нескольких патогенов.

Слайд 39: ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR)

Ее принципиальной особенностью является мониторинг и количественный анализ накопления продуктов ПЦР и автоматическая регистрация и интерпретация полученных результатов. ПЦР в реальном времени не требует стадии электрофореза, что позволяет снизить требования, предъявляемые к ПЦР лаборатории.

Последний слайд презентации: ПРИНЦИПЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ: Место ПЦР в современной лабораторной диагностике инфекций

ПЦР-метод является не заменой традиционных морфологических, биохимических или иммунологических методик, но их существенным и необходимым дополнением.