Первый слайд презентации

Работа по стилистике и культуре речи на уроках русского языка

Слайд 2

П л а н : Место стилистики в школьном курсе русского языка. Методика работы над стилистическими понятиями. Стилистические упражнения и методика их использования. Задачи и содержание работы по культуре речи в школе. Работа по предупреждению ошибок в речи учащихся.

Стилистика изучает функциональные стили, то есть разновидности языка, обусловленные сферой и функцией общения, а также языковые средства, имеющие дополнительную стилистическую окраску. Цели изучения стилистики состоят в том, чтобы развивать языковую интуицию школьника посредством осознания понятия «стиль речи» как в процессе изучения программного материала, так и в процессе развития связной речи.

Практическая стилистика, которая изучает стилистическую окраску языковых средств и имеет дело со стилистическими синонимами (А.Н. Гвоздев, Д.Э. Розенталь). Однако практическая стилистика не дает представлений о стилях речи, не обучает речевому действию. Функциональная стилистика, которая тоже имеет практическую направленность. Но в центре внимания находится понятие функционального стиля речи, что позволяет научить школьника строить высказывание, помогает овладеть языком как средством общения.

Слайд 5

Направления работы по стилистике: 5-7 классы – первоначальное знакомство с понятием «функциональные стили»; 8-9 классы – расширение представлений о языковых особенностях стилей речи; 9 класс – обобщение сведений о стилях речи. Стиль – это общественно осознанная, функционально обусловленная, внутри объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции в речевой общественной практике данного народа (В.В. Виноградов).

Один стиль отличается от другого не столько языковой материей, сколько различной частотностью языковых единиц. Для стиля небезразличен отбор значений лексико-грамматических единиц. Пример: При близкой частотности форм настоящего времени глаголов в научном и разговорном стилях речи они отличаются по значению. В разговорном стиле они обозначают конкретное действие, происходящее в данный момент (Пишу письмо. Что читаешь?), в научном стиле преобладает значение объективного процесса, протекающего безотносительно ко времени (Птицы летают. Рыбы дышат жабрами. Металлы нагреваются быстрее дерева).

экспрессивные (в них содержится дополнительная информация, которая характеризует отношение говорящего к предмету речи). Пример: отрицательная оценка – «пособник», «сговор», «главарь»; положительная оценка – «поборник», «вождь»; ласкательная – «солнышко», «мамочка». Функционально окрашенные языковые средства (в них содержится дополнительная информация, которая характеризует сферу общения, указывает на их преимущественное употребление в разговорном или книжном стилях). Пример: « лгать» (кн.) – «врать» (разг.); «тщетно» (кн.) – «зря» (разг.) Экспрессивная и функциональная окраска взаимодействует в языке и часто проявляется одновременно.

Слайд 8: Методика работы над стилистическими понятиями

1. Знакомство с экстралингвистической основой стилей, которая может быть представлена в виде модели ситуации общения. где говорим? ( в официальной обстановке, в неофициальной обстановке) Ситуация общения - с кем говорим? (с одним человеком, со многими людьми) с какой целью?(общения, сообщения, воздействия) 2. Характеристика стилей. Выделяется 5 основных стилей речи: разговорный, научный, официально-деловой, публицистический, художественный. Структурное описание функционального стиля речи (учебная модель стиля речи) включает четыре основных признака: сфера применения высказывания; задача речи (общения); стилевые черты (отношение автора к собеседнику, свободный – несвободный выбор слов и выражений); языковые средства.

Слайд 9: Стили речи (стилевые черты и языковые особенности)

Стили речи Цель применения Сфера применения Стилевые черты Языковые особенности Образцы текста Научный Фиксация и передача научных знаний Монография, научная статья, словарная статья, учебная литература, доклад, лекция Четкость, точность, конкретность, доказательность, объективность, логическая последовательность изложения Отсутствие изобразительно-выразительных средств, наличие терминов, использование абстрактной лексики, преобладание существительных, сложных предложений, употребление причастных и деепричастных оборотов, производных предлогов Город – это крупное поселение, жители которого заняты главным образом в промышленности и торговле, обычно это административный и культурный центр

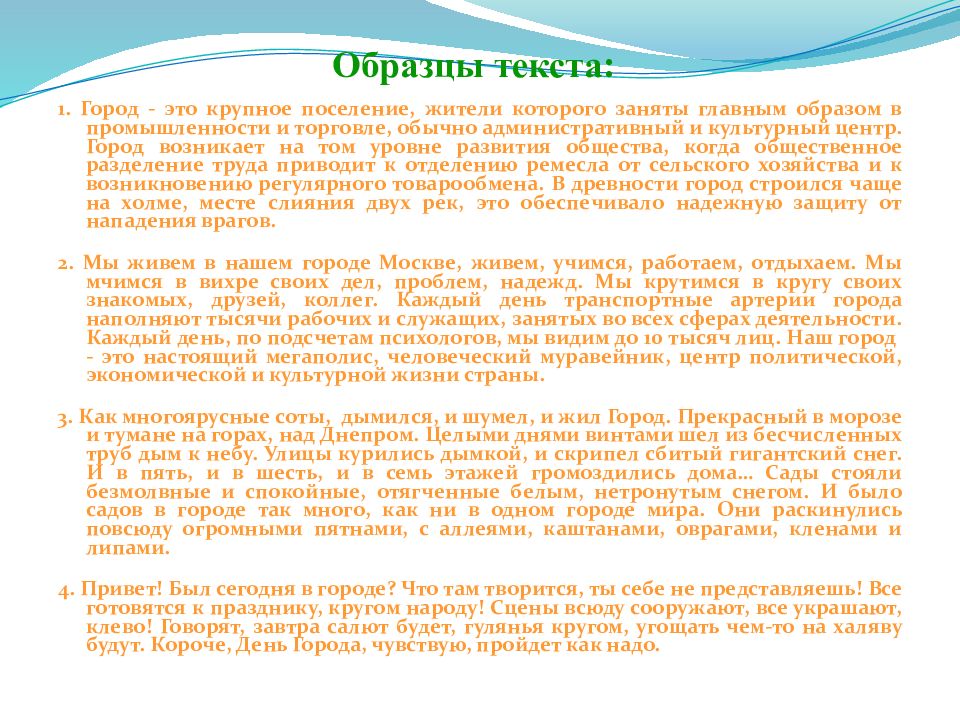

Слайд 10: Образцы текста:

1. Город - это крупное поселение, жители которого заняты главным образом в промышленности и торговле, обычно административный и культурный центр. Город возникает на том уровне развития общества, когда общественное разделение труда приводит к отделению ремесла от сельского хозяйства и к возникновению регулярного товарообмена. В древности город строился чаще на холме, месте слияния двух рек, это обеспечивало надежную защиту от нападения врагов. 2. Мы живем в нашем городе Москве, живем, учимся, работаем, отдыхаем. Мы мчимся в вихре своих дел, проблем, надежд. Мы крутимся в кругу своих знакомых, друзей, коллег. Каждый день транспортные артерии города наполняют тысячи рабочих и служащих, занятых во всех сферах деятельности. Каждый день, по подсчетам психологов, мы видим до 10 тысяч лиц. Наш город - это настоящий мегаполис, человеческий муравейник, центр политической, экономической и культурной жизни страны. 3. Как многоярусные соты, дымился, и шумел, и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома… Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами. 4. Привет! Был сегодня в городе? Что там творится, ты себе не представляешь! Все готовятся к празднику, кругом народу! Сцены всюду сооружают, все украшают, клево! Говорят, завтра салют будет, гулянья кругом, угощать чем-то на халяву будут. Короче, День Города, чувствую, пройдет как надо.

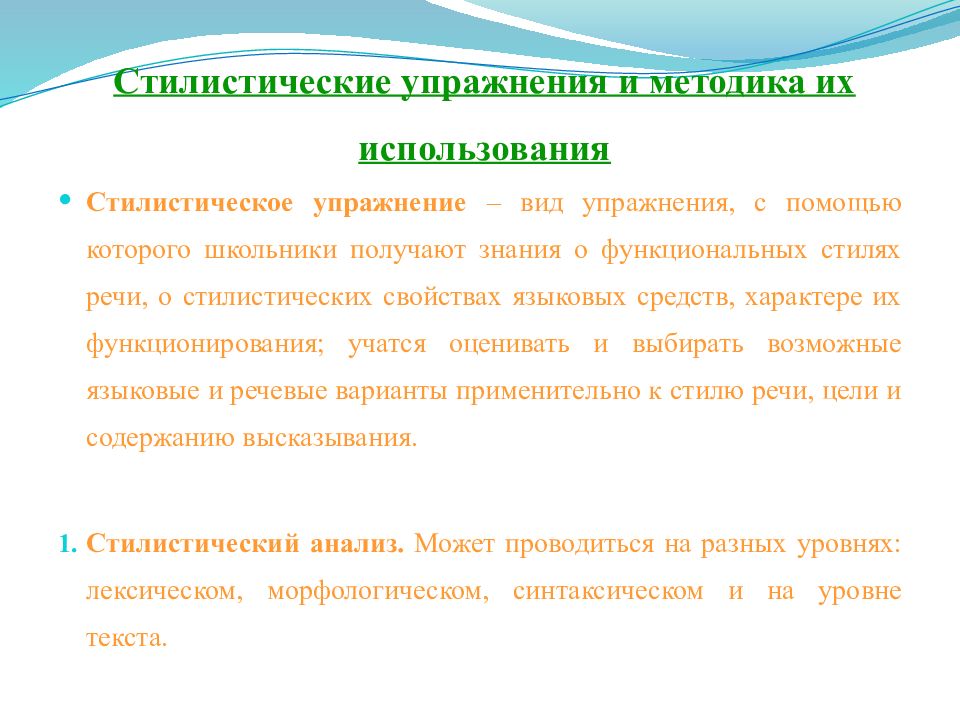

Слайд 11: Стилистические упражнения и методика их использования

Стилистическое упражнение – вид упражнения, с помощью которого школьники получают знания о функциональных стилях речи, о стилистических свойствах языковых средств, характере их функционирования; учатся оценивать и выбирать возможные языковые и речевые варианты применительно к стилю речи, цели и содержанию высказывания. Стилистический анализ. Может проводиться на разных уровнях: лексическом, морфологическом, синтаксическом и на уровне текста.

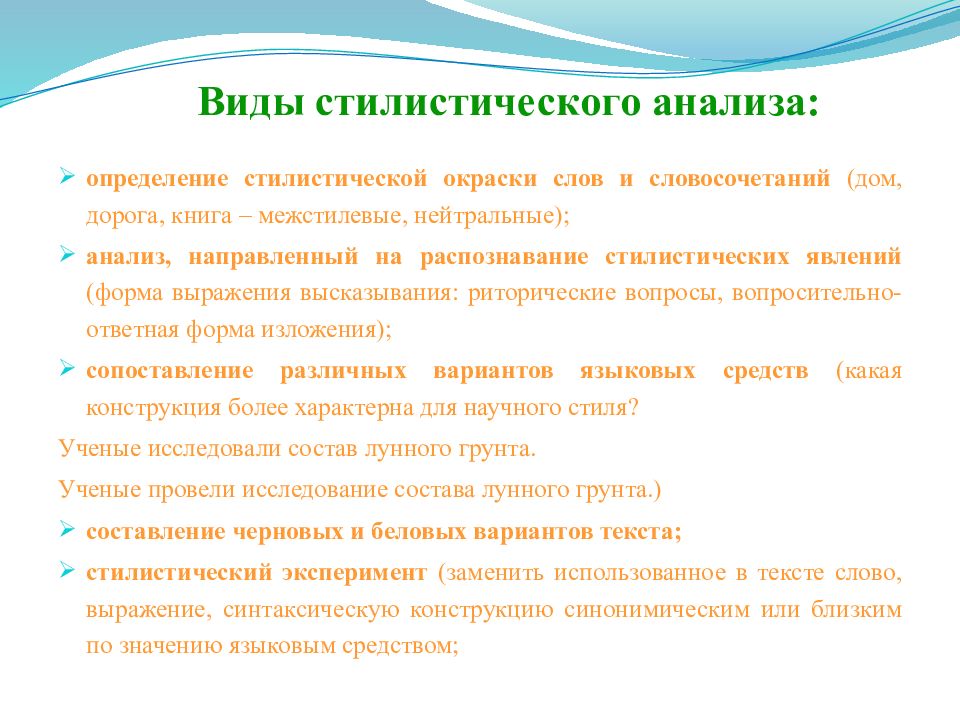

Слайд 12: Виды стилистического анализа:

определение стилистической окраски слов и словосочетаний (дом, дорога, книга – межстилевые, нейтральные); анализ, направленный на распознавание стилистических явлений (форма выражения высказывания: риторические вопросы, вопросительно-ответная форма изложения); сопоставление различных вариантов языковых средств (какая конструкция более характерна для научного стиля? Ученые исследовали состав лунного грунта. Ученые провели исследование состава лунного грунта.) составление черновых и беловых вариантов текста; стилистический эксперимент (заменить использованное в тексте слово, выражение, синтаксическую конструкцию синонимическим или близким по значению языковым средством;

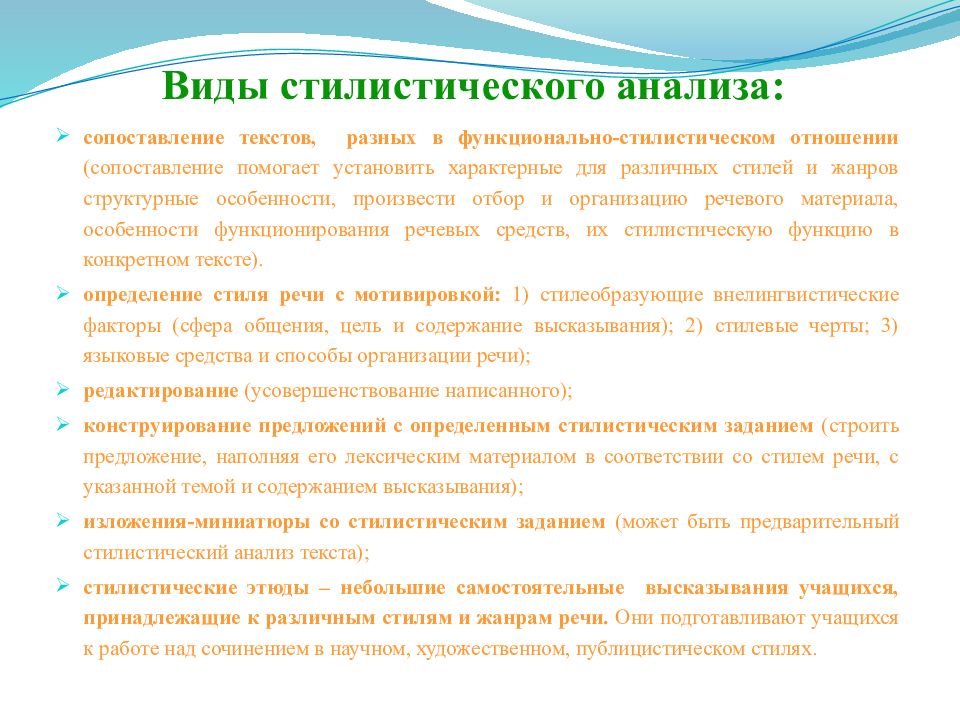

Слайд 13: Виды стилистического анализа:

сопоставление текстов, разных в функционально-стилистическом отношении (сопоставление помогает установить характерные для различных стилей и жанров структурные особенности, произвести отбор и организацию речевого материала, особенности функционирования речевых средств, их стилистическую функцию в конкретном тексте). определение стиля речи с мотивировкой: 1) стилеобразующие внелингвистические факторы (сфера общения, цель и содержание высказывания); 2) стилевые черты; 3) языковые средства и способы организации речи); редактирование (усовершенствование написанного); конструирование предложений с определенным стилистическим заданием (строить предложение, наполняя его лексическим материалом в соответствии со стилем речи, с указанной темой и содержанием высказывания); изложения-миниатюры со стилистическим заданием (может быть предварительный стилистический анализ текста); стилистические этюды – небольшие самостоятельные высказывания учащихся, принадлежащие к различным стилям и жанрам речи. Они подготавливают учащихся к работе над сочинением в научном, художественном, публицистическом стилях.

Слайд 14: Задания для самостоятельной работы учащихся:

1. Какие сочетания звуков создают картину грозы, весеннего обновления природы (звукоподражание)? Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, Грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, Вот дождик брызнул, пыль летит, Повисли перлы дождевые, И солнце нити золотит. 2. Из данных вариантов выберите тот, который характерен для деловой речи. Объясните свой выбор. Работа не была закончена, так как не хватало строительных материалов. Работа не была закончена из-за отсутствия строительных материалов. 3. Со словом язык связаны следующие устойчивые сочетания : язык проглотил, прикусить язык, найти общий язык, сорваться с языка, язык не поворачивается, тянуть за язык (кого-нибудь), язык до Киева доведет, развязать язык, не сходить с языка (у кого-нибудь). В каких случаях эти устойчивые сочетания употребляются? С какими стилями речи они связаны? Алгоритм выполнения задания: определить значения данных устойчивых сочетаний; выяснить, в каких речевых ситуациях, в каких стилях речи употребляются эти сочетания?

Слайд 16

«Учительство – это искусство, труд не менее творческий, чем труд писателя или композитора, но более тяжелый и ответственный. Учитель обращается к душе человеческой не через музыку, как композитор, не с помощью красок, как художник, а впрямую. Воспитывает личностью своей, своими знаниями и любовью, своим отношением к миру» - Д.С. Лихачев. Культура речи – прикладной раздел языкознания, в котором рассматриваются два вопроса: как говорить правильно, как говорить хорошо.

Слайд 17

Культура речи, как и стилистика, – аспект преподавания всех разделов школьного курса русского языка. Функциональная стилистика изучает стили речи как речевую систему: зависимость языковых средств, образующих эту систему, от сферы общения и функции речи. Особенности культуры речи состоят в определении того, как пользуется человек речью для целей общения. Культура речи занимается вопросами качественной оценки высказывания. Возникновение культуры речи связано с учением о нормах литературного языка. Понятие «языковой нормы» считалось центральным понятием этого раздела, а вопросы правильности речи – единственным объектом изучения. Вопросами искусной речи, хорошего слога занималась практическая стилистика. С развитием функциональной стилистики, предметом изучения которой стал стиль, вопросы качественной оценки речи перешли в ведение культуры речи. Теоретическое обоснование проблем культуры речи дано Г.О. Винокуром, Б.Н. Головиным, В.Г. Костомаровым, ими сформулирован принцип коммуникативно-стилистической целесообразности речи. Правильность и коммуникативная целесообразность речи – две ступени овладения литературным языком. Правильность речи – соблюдение говорящим норм литературного языка. «Неправильное употребление слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни» - Д.И. Писарев.

Слайд 18

Мотивированность употребления средств языка в конкретных условиях общения (насколько выбранное говорящим языковое средство, как и вся его речь, соответствует речевой ситуации). Точность речи – адекватная передача описываемой ситуации, точное в соответствии с основным значением употребление слов, соблюдение лексической сочетаемости. Выбор таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему и основную мысль. «Точность слова является не только требованием здорового вкуса, но, прежде всего, - требованием смысла» - К.Федин. Ясность речи, т.е. ее доступность пониманию слушающего. «Говори так, чтобы тебя нельзя было не понять» - Квинтилиан Логичность речи, т.е. ее соответствие законам логики. Небрежность языка обусловливается нечеткостью мышления. «Что неясно представляешь, то и неясно выскажешь; неточность и запутанность выражения свидетельствуют о запутанности мыслей» - Н.Г. Чернышевский. Богатство речи – владение разнообразными средствами языка, разными способами передачи одного и того же смысла (использование разнообразных морфологических форм и синтаксических конструкций). Но «если пишешь многословно, - это значит, что сам плохо понимаешь, что говоришь» - М.Горький. Выразительность речи – отбор языковых средств, свойственных задачам общения. Умение «чувствовать» функциональный стиль, понимать особенности ситуации. Благозвучие речи, т.е. ее соответствие требованиям приятного для слуха звучания, подбор слов с учетом их звуковой стороны. «Вообще следует избегать некрасивых, неблагозвучных слов. Я не люблю слов с обилием шипящих и свистящих звуков, избегаю их» - А.П. Чехов.

Слайд 19

Ошибки в речи учащихся – это отступления от норм литературного языка, нарушение принципа коммуникативной целесообразности. Ошибка – это нарушение правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение требования коммуникативной целесообразности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т.е. богатой, точной, выразительной. Классификация речевых ошибок и речевых недочетов с позиций современной лингвистики, различающей строй языка (систему языковых единиц) и употребление языковых средств в речи.

Слайд 20: Задания для самостоятельной работы

1. Прочитайте отрывок из рассказа Юрия Яковлева, выделяя голосом логические центры. Какой смысл вкладывается в слово ТЕАТР? 2. Почему писатель называет письмо своей матери «героическим материнским Театром»? Составьте план текста, выделяя микротемы и основные мысли. 3. Пронаблюдайте за собственной речевой интонацией. Какова она – живая, разнообразная, эмоционально окрашенная или монотонная, однообразная? Каков мелодический рисунок Вашей речи в различных ситуациях, условиях общения?

Последний слайд презентации: Работа по стилистике и культуре речи на уроках русского языка

Я приглашаю Вас в свой Театр. Мы говорим Театр – и перед нами возникает здание с колоннами, похожее на храм. Театр и есть храм. Правда – душа Театра, но какая это трудная, сложная правда. И какая великая. Ведь сама наша земля – огромный Театр, а все мы как бы артисты. И у каждого своя роль в Театре жизни. Театр, наперекор времени, малое превращает в большое. Иногда в великое. Так из опавшего листка я становлюсь действующим лицом театра военных действий. Я лежу в подмосковном поле, в снегу. 1941 год. Фашисты подошли к Москве. Это они прижали меня к земле, вдавили в снег. Я большой, тяжелый, от холода неповоротливый. Но с птичьего полета, вернее с полета «мессершмитта», я выгляжу занесенным ветром сухим листком. И для пролетающего надо мной фашистского летчика я значу не более, чем опавший листок. Но если я подниму голову, загремит пулемет. И тогда… В самые трудные минуты, когда казалось, все кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже зацепки за жизнь, я вспоминал о сложенной вчетверо страничке из тетрадки, которая лежала в левом кармане моей гимнастерки. Это было мамино письмо. Я зал его наизусть и в минуты отчаяния мысленно как бы перечитывал. И в моей памяти – в моем фронтовом театре – возникали самые бесценные декорации и сцены: я видел нашу ленинградскую комнату с большой кафельной печью. Печь и дрова потрескивали, и на пол, как выстреленные, падали оранжевые угольки. Мама наклонялась и быстро, чтобы не обжечь пальцы, подхватывала уголек и бросала его обратно в печь… На ледяном ветру я видел маму у горящей печи. И это видение согревало меня. Родное тепло оказывалось сильнее ледяного ветра. В последнем письме мама подробно рассказывала о елке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись елочные свечи. Короткие, разноцветные, похожие на отточенные карандаши. На елке они горели, вздрагивая, и по комнате разливался ни с чем не сравнимый аромат хвои. Я лежал на снегу в тяжелой каске, в шерстяном, опущенном на лицо, как забрало, подшлемнике, в шинели, затвердевшей от мороза, а осколки снарядов плюхались в снег – большие, рваные куски металла. Вот один упал совсем рядом… Гори, гори елка! Хорошо, что где-то около мамы есть островок мира, где-то по-прежнему. Тепло и спокойно. И мама в безопасном месте. И единственная ее тревога - это я. Вот такой спектакль разыгрывался в моем сознании в жестоких снегах военного Подмосковья – его подарила мне мама. Именно спектакль, легенда, сочиненная мамой в ледяном Ленинграде, в доме, стекла были выбиты взрывной волной, а печка была мертва и белела в углу, как наметенный вьюгой сугроб. Какая там елка, какие свечи! Это письмо мама писала, умирая от голода. Она не просто голодала. В нее стреляли голодом. Это был смертельный голод. А я поверил героическому материнскому Театру, был слишком молод, не замечал, какие буквы кривые, строки неровные, не догадался, что их выводила рука, лишенная сил, для которой перо было тяжелым, как топор.