Первый слайд презентации: Роль теории в научном исследовании

1. Теория и ее функции в научном исследовании. 2. Виды теорий.

Методологию социологического исследования можно представить в виде двух взаимосвязанных элементов: 1) как парадигмальные и теоретические основы социологического исследования 2) как его методические основы (методика).

Что значит обосновать теоретические основы научного исследования и каковы критерии их выбора? Это означает необходимость определения тех конкретных теорий, которые будут использоваться при теоретическом описании и объяснении состояния объекта и предмета исследования. Слово "теория" заимствовано из древнегреческого языка и означает "мыслимое рассмотрение вещей".

Слайд 5: Что такое теория?

Теоретические науки создают разнообразные модели реально существующих явлений, процессов и объектов исследований. В них широко используются абстрактные понятия, математические вычисления и идеальные объекты. Это позволяет выявить существенные связи, законы и закономерности исследуемых явлений, процессов и объектов. Таким образом, теория – это целостная развивающаяся система знаний, отражающих закономерные, существенные свойства, связи, отношения предметов и явлений реального мира (например, корпускулярная теория света И. Ньютона, теория кванта М. Планка и др. теории).

Слайд 6: Необходимость в теории

- Она дает систему понятий для описания реальности; структурирует наблюдение, делает его избирательным, устанавливает границы поля осуществления наблюдений и отбора фактов; подчеркивает то общее, что существует между разными на первый взгляд явлениями, и те различия, которые существуют в явлениях на первый взгляд одинаковых; является основой формулировки исследовательских вопросов и гипотез — научно обоснованных предположений, которые должны быть проверены в исследовании; объясняет взаимосвязи, выявленные в исследовании, дает возможность интерпретировать полученные данные.

Слайд 8: Методы теоретического познания

Теоретическое знание требует и своих приемов (методов) познания, ориентированных на: проверку гипотез, обоснование принципов, построение теории.

Слайд 9: Методы теоретического познания: сравнение

СРАВНЕНИЕ - познавательная операция, выявляющая сходство или различие объектов (либо изменения одного и того же объекта). Сравнить – значит, сопоставить одно с другим с целью выявления их соотношения. С помощью сравнения выявляются качественные и количественные характеристики предметов. Сравнение имеет смысл только в совокупности «однородных» предметов, образующих класс. Сравнение предметов в классе осуществляется по признакам, существенным для данного рассмотрения, при этом предметы, сравниваемые по одному признаку, могут быть несравнимы по другому. Сравнение является исходным пунктом для других логических операций. Результатом сравнение могут быть установление сходства или отличий.

Слайд 10: Методы теоретического познания: обобщение

ОБОБЩЕНИЕ – процесс установления общего для тех или иных объектов или явлений, то есть у них выделяются сходные, повторяющиеся черты, признаки свойства. Выделяют два вида общего : а) простая одинаковость, внешнее сходство, поверхностное подобие ряда единичных предметов. б) сходство, как закономерность, которое характерно не для единичных объектов, а составляет сущностную основу для группировки объектов в определенные классы, на основе общих свойств.

Слайд 11: Методы теоретического познания: абстрагирование

АБСТРАГИРОВАНИЕ – это процесс мысленного отвлечения, при котором общие существенные свойства объекта познания отделяются от прочих несущественных или необщих свойств, при этом последние отбрасываются в процессе изучения. Абстрагирование — это движение мысли вглубь предмета, выделение его существенных элементов. При этом объект предстаёт в идеальной, непосредственно не наблюдаемой, обобщенной форме, превращается в совокупность зафиксированных мышлением абстракций, односторонних определений.

Слайд 12: Методы теоретического познания: абстрагирование

Частным случаем абстрагирования являются: • формализация, • идеализация, • мысленный эксперимент.

Слайд 13: Методы теоретического познания: формализация

ФОРМАЛИЗАЦИЯ — это выражение знания, результатов мышления, в точных понятиях или утверждениях через определенную форму, формальную систему. Наиболее значимой разновидностью формализации является логическая формализация, которая означает выражение мысленного содержания посредством логических форм. Это способствует процессу приведения знания в строгую систему. При формализации может иметь место построение абстрактных моделей для исследования реальных объектов.

Слайд 14: Методы теоретического познания: формализация

При формализации абстрактные модели объектов создаются путем отображения их содержания и структуры в знаковой форме, при помощи "искусственных" языков, специальной символики. Например, язык математики, математической логики, кибернетики, химии и других наук. Такой язык создаётся для точного выражения мыслей с целью исключения возможности для неоднозначного понимания. При формализации рассуждения об объектах переносятся в плоскость оперирования со знаками (формулами). Отношения знаков заменяют собой высказывания о свойствах и отношениях предметов.

Слайд 15: Методы теоретического познания: формализация

Формализация как метод исследования даёт возможность: 1) упростить объект исследования, что облегчает решение познавательных задач; 2) обобщить подходы к решению теоретических проблем; 3) фиксировать знания в краткой и четкой форме; 4) избежать многозначности терминов, свойственной обычным языкам, так как символам приписываются строго определенные значения; 5) формировать знаковые модели объектов, и изучать реальные вещи и процессы на основе этих моделей.

Слайд 16: Методы теоретического познания: формализация

Объектом формализации может быть теоретический материал. Формальными единицами выступают при этом понятия, которые определяются автором в качестве элементов логической структуры знания. Автор устанавливает предельно общие правила оперирования формальными единицами, указывая, какие связи и отношения между этими понятиями. Логическая структура теоретического знания может выглядеть как система взаимосвязанных элементов в виде схемы, графической зависимости, записи упорядоченной структуры и др. Процедура формализации может быть этапом теоретического исследования по созданию идеального объекта, в котором множество знаков и символов приводятся в некую логическую систему, определенным образом воссоздающую исследуемый объект.

Слайд 17: Методы теоретического познания: идеализация

ИДЕАЛИЗАЦИЯ - это мысленное конструирование объектов, у которых допускается один или несколько максимально выраженных признаков и отбрасываются другие. Идеальные объекты не существуют в действительности. Они лишь мысленно конструируются (абсолютно твердое тело, электрический заряд и др.) Идеализация является одним из методов абстрагирования. Например, говоря об абсолютно черном теле, исследователь абстрагируется от того факта, что все реальные тела в той или иной мере обладают способностью отражать падающий на них свет.

Слайд 18: Методы теоретического познания: идеализация

Идеализация дает возможность : • 1) значительно упростить сложные системы; • 2) исключить свойства и отношения объектов, которые, «затемняют» сущность изучаемого процесса. ИДЕАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ в теоретической системе фактически играет роль фундаментальной идеи, на которую опирается все здание теории. В идеальном объекте содержание теории предстаёт в абстрактной простоте для того, чтобы сделать его более определенным, явным.

Слайд 19: Методы теоретического познания: МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ осуществляется с идеализированными объектами. Это система последовательных логических операций с целью раскрытия содержания объекта, определения соотношений между элементами и выявления закономерностей его динамики. Мысленный эксперимент предполагает: 1. предмет исследования (идеальный объект) мысленно помещается в такие условия, в которых его сущность раскрывается с особой определенностью; 2. мысленное изменение некоего элемента, входящего в целостную систему идеального объекта; 3. мысленное отслеживание среды, системы связей, которые характеризуют предмет, динамических процессов и состояний предмета; 4. приведение полученных знаний к некой разумной системности, согласующейся с данными практики.

Слайд 20: Методы теоретического познания: анализ

Виды анализа: разделение, отделение части от целого; определение состава; выявление уровней объекта познания и его структуры и др. выявление форм взаимодействия элементов целого; нахождение причин явлений;

Слайд 21: Методы теоретического познания: анализ

Разновидностью анализа является также разделение по какому-то основанию классов (множеств) предметов на подклассы: классификация, систематизация, периодизация.

Слайд 22: Методы теоретического познания: синтез

СИНТЕЗ (греч. synthesis – соединение) – объединение, реальное или мысленное, различных сторон, частей предмета в единое целое. Это системное целое, т. е. элементы этого целого должны быть взаимосвязаны. Синтез – это объединение, с выделением оснований, указывающих на внутреннее единство. Этим синтез отличается от: механической агрегации - случайного объединения элементов, без взаимосвязи, эклектического соединения, то есть смешения разнородных стилей, идей, позиций, Результатом синтеза является совершенно новое образование, с новыми свойствами, новыми внутренними взаимосвязями и взаимозависимостями.

Слайд 23: Методы теоретического познания: индукция

ИНДУКЦИЯ (лат. inductio – наведение) – логический прием исследования, связанный с обобщением результатов наблюдений и экспериментов и движением мысли от единичного к общему. В индукции данные опыта «наводят» на общее, индуцируют его. Поскольку опыт всегда бесконечен и неполон, то индуктивные выводы всегда имеют проблематичный (вероятностный) характер.

Слайд 24: Методы теоретического познания: дедукция

ДЕДУКЦИЯ (лат. dedactio – выведение) – это переход в процессе познания от общего к единичному (частному); выведение единичного из общего. Дедукция, как один из приемов научного познания, тесно связан с индукцией. Для повышения достоверности выводов при дедукции необходимо стремиться: а) чтобы были взяты внутренние, а не внешние свойства сопоставляемых объектов; б) эти объекты были подобны в важнейших и существенных признаках, а не в случайных и второстепенных; в) круг совпадающих признаков был как можно шире; г) учитывались не только сходство, но и различия – во избежание возможности переноса последних на другой объект.

Слайд 25: Методы теоретического познания: моделирование

МОДЕЛИРОВАНИЕ – это метод исследования объектов на их моделях. МОДЕЛЬ (лат. modulus – мера, образец) – в методологии науки – аналог фрагмента реальности, т. е. оригинала модели. Этот аналог – «представитель», «заместитель» оригинала в познании и практике. Он служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. Между моделью и оригиналом должно существовать известное сходство (отношение подобия): сущностных характеристик, структуры, функций, поведения изучаемого объекта и др. Именно это сходство и позволяет переносить информацию, полученную в результате исследования модели, на оригинал.

Слайд 26: Системы абстракций высшего порядка

Теоретическое познание отражает явления и процессы со стороны их универсальных внутренних связей и закономерностей, постигаемых путем рациональной обработки данных эмпирического знания. Эта обработка осуществляется с помощью систем абстракций «высшего порядка» — таких как: понятия, умозаключения, законы, категории, принципы и др.

Слайд 28: Теория как форма научного знания

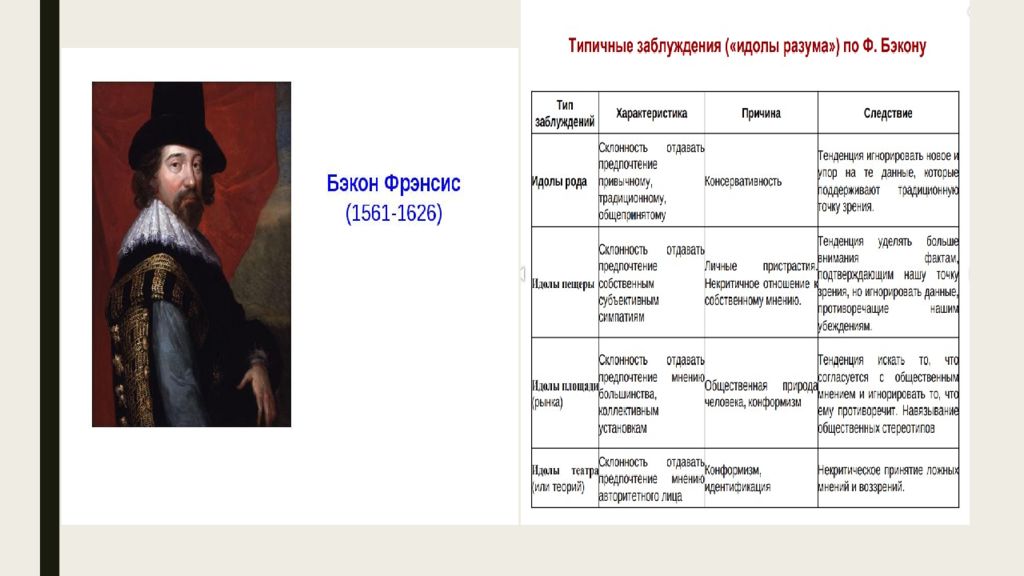

Применительно к научному исследованию, ТЕОРИЯ – форма научного знания, дающая обобщенное представление о предмете (объекте) исследования. ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ – это процесс построения теории. На этом пути могут иметь место ошибки и заблуждения, приводящие к необоснованным обобщениям.

Слайд 30: Чем определяется выбор теории?

Как выбрать самую правильную теорию? Согласно К. Попперу, о дному из самых влиятельных методологов науки ХХ века, важную роль при выборе теорий играет степень их проверяемости : чем она выше, тем больше шансов выбрать надежную теорию. К. Поппер : Та теория является логически более строгой, которая: - имеет более глубокое содержание, - обладает большей объяснительной и предсказательной силой, - может быть более строго проверена посредством сравнения предсказанных фактов с наблюдениями.

Слайд 34: Виды теорий

В зависимости от основания могут быть выделены следующие виды теории: фундаментальные и прикладные, общие (описывающие общество в целом) и частные (конкретные модели социальных процессов), Экономические, культурологические, социологические, философские, психологические и др.

Слайд 35: Классификации теории в социологии: Р. Мертон

В социологии популярен подход к классификации теорий, предложенный Р. Мертоном, в основе которого критерий - уровень их абстрактности: выделяют большие, или общесоциологические, теории ( grand theories ); теории среднего уровня ( middle-range theories ).

Слайд 36: Большие теории в социологии: Мертон

Большие теории претендуют на объяснение общих социальных закономерностей и свойств социальной реальности (например, теория структурно-функционального анализа Т. Парсонса), они представляют собой высоко абстрактные системы знания, которые достаточно сложно применить для анализа конкретных социальных явлений и процессов. Они задают общую теоретическую перспективу исследования, развивают социологическое воображение, позволяющее интерпретировать социальную реальность под углом зрения, отличным от повседневного восприятия.

Слайд 37: Теории среднего уровня

Большим теориям Мертон противопоставляет теории среднего уровня. Их преимущество он видит в том, что они: состоят из проверяемых обобщений, соединяющих теорию с практикой. Они строятся в соответствии с эмпирическими исследованиями, проверяются на практике. В настоящее время теориями среднего уровня называются теории, разрабатываемые в рамках отраслевых социологий (социологии образования, социологии здоровья, социологии религии, экономической социологии и т. д.).

Слайд 38: Типы социологических теорий

Общая теория Частные теории Номотетические теории Идеографические теории Формализованные теории Неформализованные теории Специальные социологические теории Граунд -теория Граф-теория

Слайд 39: Общая и частная теории

Общая теория - это теория, описывающая общество в целом, его динамику, изменение человеческой цивилизации. Пример: марксистская теория общественно-экономической формации. Частные теории – это компактные и конкретные модели социальных процессов. Самая распространенная форма теоретизирования. Мы их называем теории среднего уровня, отраслевые социологические теории.

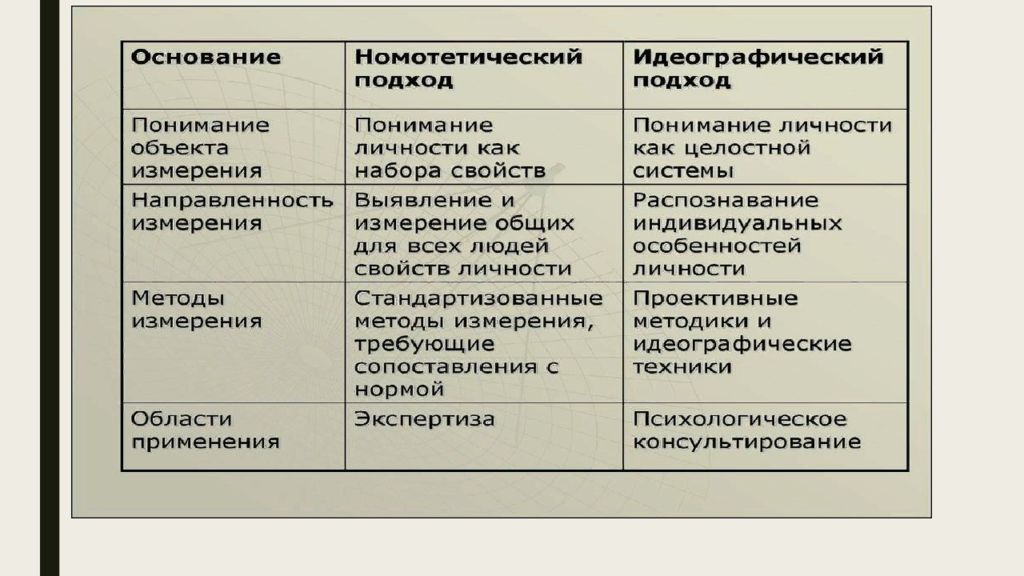

Слайд 42: Номотетические и идеографические теории

Номотетические теории – в их основе установление общих законов, объективной регулярности и повторяемости событий. Пример: естественнонаучная теория; количественная методология. Идеографические теории – в их основе описание неповторимых и уникальных индивидуальных явлений с их ценностной окраской. Пример: феноменологические теории; качественная методология.

Слайд 44: Номотетические и идеографические теории

США академические ученые, верные строгим принципам научного метода и репрезентативным данным, предпочитают номотетические, или формализованные теории. Напротив, в прикладной социологии, как выяснили Ван де Валь и Ч. Болас, престижны малоформализованные или вовсе неформализованные идеографические теории, т.е. описание средствами обыденного языка совокупности научных идей, составляющих основу социологической теории. Иногда такую теорию не назовешь в строгом смысле теорией. Скорее всего, речь идет о научной концепции

Слайд 45: Номотетические и идеографические теории

Голландские ученые Ван де Валь и Ч. Болас обнаружили, что отчеты социологов-прикладников, например о проведенных ими в области социальной политики исследованиях, хотя и содержат формализованные теории, на практике ценятся ниже, чем отчеты, в которых отсутствуют формализованные теории. Так называемые идеографические теории пользуются здесь большим авторитетом. Но если академические ученые и социологи-прикладники используют различный язык и разные типы теоретизирования, то не происходит ли постепенного отдаления практики от профессиональной науки? Действительно, в то время как академические социологи строго придерживаются профессиональных критериев репрезентативности, валидности и точности, того же нельзя сказать о прикладниках.

Слайд 46: Формализованные и неформализованные теории

Формализованные теории – именуют также аксиоматическими, номотетическими, дедуктивными. Неформализованные теории - называют также идеографическими, описательными, ценностно-нагруженными, недедуктивными, образными структурами (паттерн-теориями), теориями-новеллами, перспективами, теориями-иллюстрациями. Примеры неформализованных теорий : биографии, монографические описания (всестороннее изучение единичных объектов, которые резко не отличаются от ряда других сходных объектов).

Слайд 47: Специальные социологические теории

Это области социологического знания, имеющие своим предметом исследование относительно самостоятельных, специфических подсистем общественного целого и социальных процессов. Другие названия: частные теории, теории среднего ранга, отраслевые социологии. По своей логической структуре специальные социологические теории могут быть историко-генетическими или структурно-функциональными. По способу обоснования исходной гипотетической модели специальные социологические теории можно классифицировать на описательные и объяснительные.

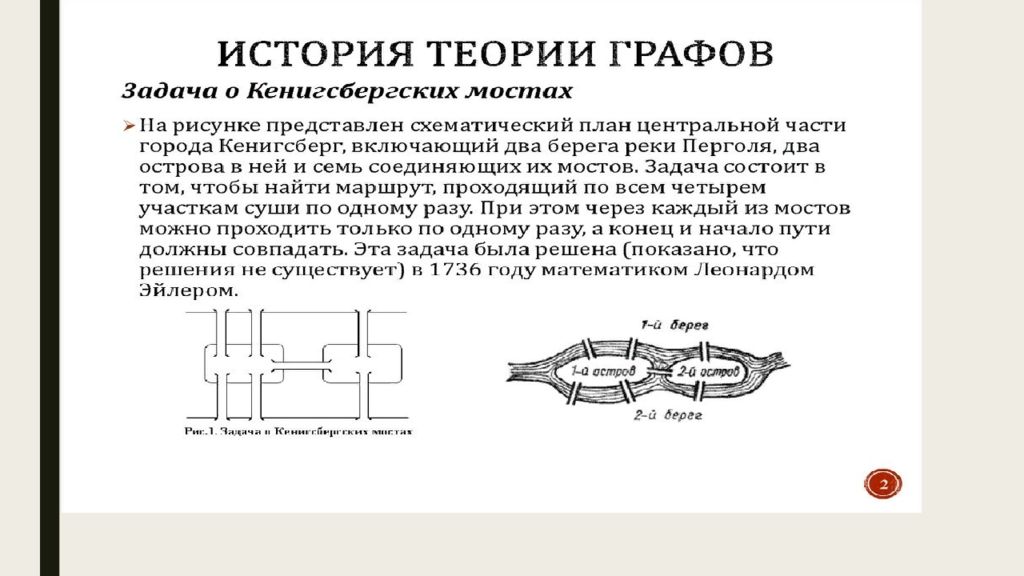

Слайд 48: Граф-теория

Это форма математического представления отношений между переменными, выраженная наглядно при помощи геометрических построений таким образом, что в результате отдельные переменные начинают отображать некую систему ( networks ). Граф-теория используется для выражения теорем (доказанных следствий) и алгоритмов (пошаговые процедуры), необходимых для получения точной информации, например о социальных характеристиках индивидов (популярность, сосредоточенность, незаконная любовная связь, статус карточного игрока), двух людей (наикратчайший путь между двумя точками), малых групп и подгрупп (клики, триады).

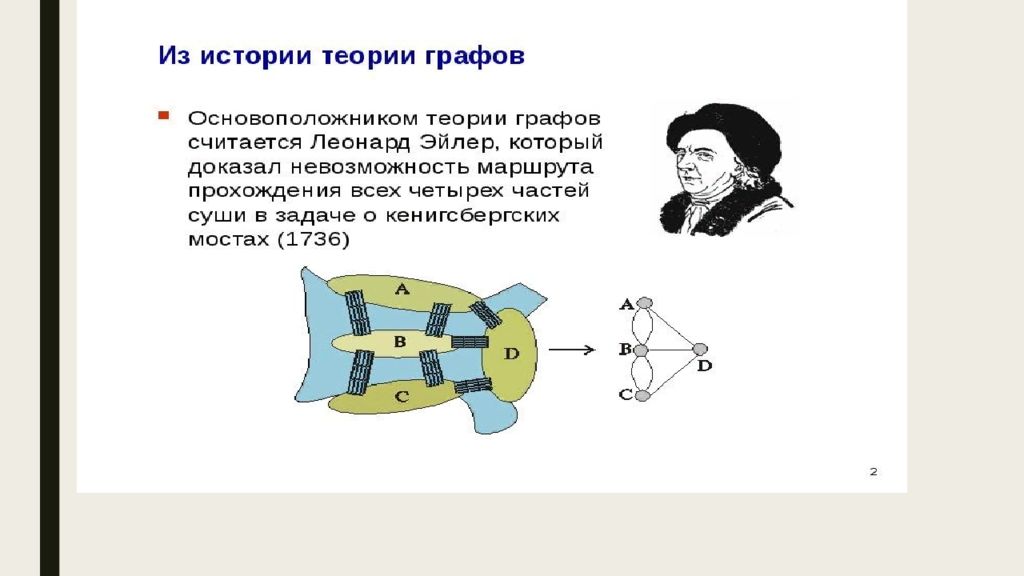

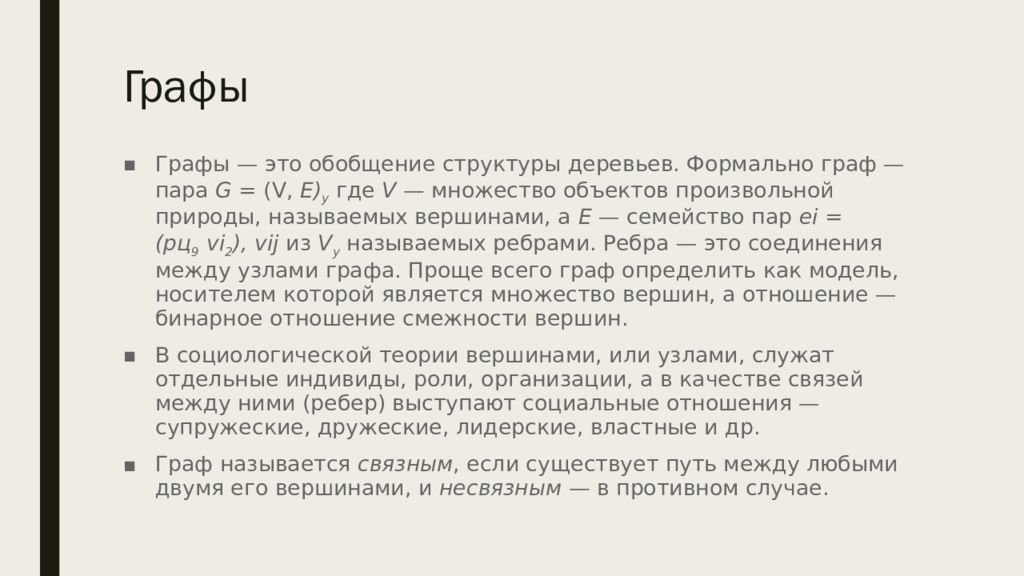

Слайд 53: Графы

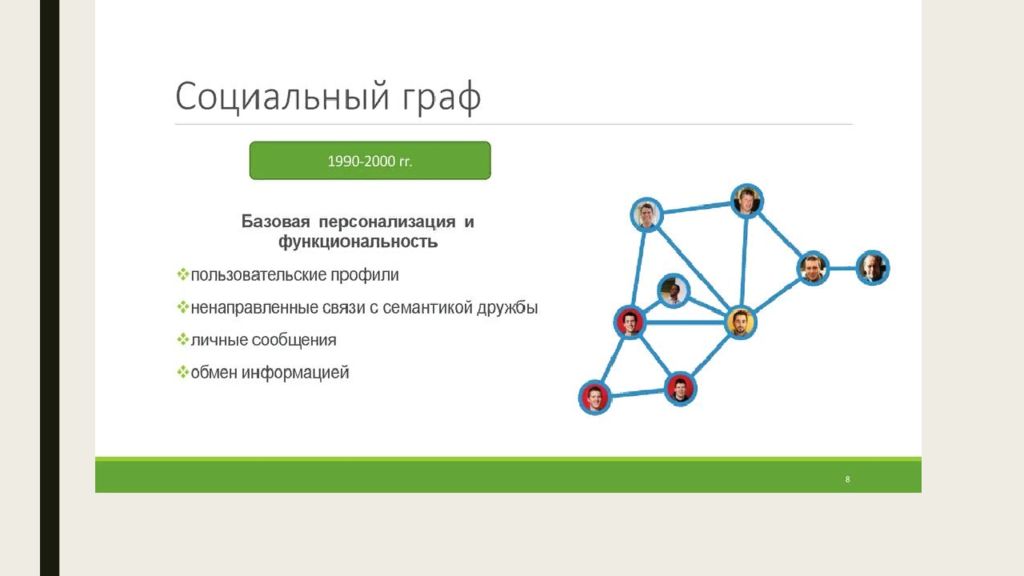

Графы — это обобщение структуры деревьев. Формально граф — пара G = (V, Е) у где V — множество объектов произвольной природы, называемых вершинами, а Е — семейство пар ei = (рц 9 vi 2 ), vij из V y называемых ребрами. Ребра — это соединения между узлами графа. Проще всего граф определить как модель, носителем которой является множество вершин, а отношение — бинарное отношение смежности вершин. В социологической теории вершинами, или узлами, служат отдельные индивиды, роли, организации, а в качестве связей между ними (ребер) выступают социальные отношения — супружеские, дружеские, лидерские, властные и др. Граф называется связным, если существует путь между любыми двумя его вершинами, и несвязным — в противном случае.

Слайд 54: Граф-теории

Связи могут иметь определенное направление (ориентированный граф) или не иметь такового (неориентированный граф). Если вы строите схему города, то стрелки расположатся вдоль ребер-улиц. Схема города предстанет в виде ориентированного графа. Ребро графа называется ориентированным, если одну из его вершин считать началом, а другую — концом этого ребра. Граф, у которого все ребра ориентированные, называется ориентированным графом. К примеру, ориентированные графы используют для наглядного представления процесса и результата спортивных соревнований. Связи между узлами могут указывать не только направление социальных отношений или социального взаимодействия (один индивид оказывает услугу другому, отдает приказ, делает пас мячом), но и принимать конкретную числовую величину (уровень измерения). Если вершинам и ребрам графа соответствуют числа, то такой граф называется взвешенным. Если в социологии в качестве чисел используются значения коэффициентов, например корреляции, то в естествознании вместо чисел могут использоваться заряды атома, валентность и т.д.

Слайд 55: Граф-теории

Любопытным примером использования граф-теории в исторической социологии может служить анализ отношений флорентийской элиты начала XV в. на примере семейства Медичи, проведенный Дж. Пэджсттом и К. Анссллом. Известный клан покровителей искусства эпохи Возрождения, повязанный густой сетью брачных отношений (в современной социологии менеджмента этот феномен называется интерлокацией ) на графе получил наибольшее количество путей. Плотность связей и характеристика ребер графа позволяла выявить причины, по которым представители этого семейства заняли доминирующее положение во Флоренции и контролировали важные сферы общественной жизни. В то же время анализ других переменных (не брачного статуса, а богатства, древности рода и состояния, политического статуса, ближайшего окружения) свидетельствовал, что в этих сферах между семейством Медичи и остальными олигархами, входящими в круг флорентийской элиты, существенных отличий не обнаружено.

Слайд 56: Граф-теория

Граф-теория используется для выражения теорем (доказанных следствий) и алгоритмов (пошаговые процедуры), необходимых для получения точной информации, например о социальных характеристиках индивидов (популярность, сосредоточенность, незаконная любовная связь, статус карточного игрока), двух людей (наикратчайший путь между двумя точками), наконец, малых групп и подгрупп (клики, триады). Сначала графы использовались в социометрии, позже — в сетевом анализе, наукометрии (исследование социтирования), маркетинге (определение рыночных ниш и трудовых вакансий). Графы сегодня используются в анализе социальных сетей {social network analysis). Это направление активно развивается прежде всего в зарубежной социологии. Здесь накоплен богатый математический аппарат, позволяющий строить весьма сложные модели социальных взаимодействий. Сеть социальных взаимодействий состоит из совокупности социальных акторов и набора связей между ними. В качестве социальных акторов могут выступать индивиды, социальные группы, организации, города, страны. [6] [7].

Слайд 57: Граф-теория

Анализ социальных сетей используется для исследования и моделирования информационных потоков в сетях, прогнозирования путей развития социальных ситуаций, объяснения специфики исполнения социальных ролей (в том числе и в гендерных исследованиях), анализа процессов социального обмена, изучения структуры социальных организаций и взаимодействий между ними, решения задач социометрии, экономической социологии, социологии массовых коммуникаций и Интернета, истории, политики и международных отношений.

Слайд 58: Граунд-теория

Основанная на понятийных индикаторах модель, которая руководит концептуальным кодированием совокупности эмпирических индикаторов. Другие названия: мини-теория, обоснованная, приземленная, пробная, несистематизированная, субстантивная, фольклорная теория, теория данного случая

Слайд 59: Граунд-теория

Термин «grounded theory» впервые появился в работе Б. Гласера и А. Страусса «Открытие граунд-теории: стратегия качественного исследования» (1967). Согласно утверждению Б. Гласера и А. Страусса, grounded theory представляет собой совокупность индуктивно выведенных прямо из материалов полевого исследования (в том числе высказываний информантов) обобщений. В ней сбор данных, анализ и теория находятся во взаимной связи друг с другом. В качественной методологии теорию не доказывают, а выводят из совокупности эмпирических данных.

Слайд 60: Граунд-теория

Первичными данными здесь считается информация свободного интервью или наблюдения, выступающих в этой исследовательской стратегии основными методами сбора социологической информации. Важнейшая черта, составляющая специфику этой стратегии - внутренняя организационно-логическая связь между этапами исследования: здесь каждый этап влияет на последующий, определяет его. Это означает, что анализ данных начинается по мере проведения первых интервью или наблюдений, так что каждый последующий сбор данных зависит от гипотез, выдвинутых на этапе обработки информации предыдущих интервью и наблюдений.

Слайд 61: Граунд-теория

Таким образом, этот тип исследования предполагает постоянное движение от сбора данных к концептуализации и обратно: от концептуализации к сбору данных. На каждом этапе исследования проверяются и корректируются гипотезы, каждый этап задает направление последующим. Основная организационно-логическая идея качественного исследования — отсутствие четкой временной и организационной разделенности между этапом сбора информации и этапом ее обработки - здесь, кажется, достигла своего максимального воплощения. Не случайно сам А. Страусс называет grounded theory не типом, но стилем качественного исследования

Слайд 62: Граунд-теория

Социолог заранее ничего не выдвигает и не конструирует. Он не знает, каков мир, с которым ему придется столкнуться в заброшенной деревне или в группе социальных аутсайдеров. Он лишь предполагает, что у этих сообществ и свойственных им субкультур есть свои собственные обычаи, традиции, язык и манера выражаться. Ученый должен непредвзято подойти к объекту и понаблюдать, каков он на самом деле: как живут реальные люди, которые вскоре станут объектом его наблюдения, как они разговаривают между собой, как конфликтуют или распределяют социальные роли. Непредвзятое восприятие — исходная установка социолога, отправляющегося в поле.

Слайд 63: Граунд-теория

Ядро граунд-теории включает несколько компонентов. 1. Эмпирический, многократный подход к сбору и анализу данных. 2. Постоянное применение сравнительного метода при построении теории. Поиск сходства в совершенно различных явлениях предпринимается для того, чтобы ярче высветить суть явления либо социологическую переменную. 3. Особый способ составления выборки, который принято называть теоретическим. Акцент поставлен не на репрезентативность данных, а на получение богатого эмпирического материала, на базе которого можно сделать глубокие и оригинальные обобщения.

Последний слайд презентации: Роль теории в научном исследовании: Граунд-теория

4. Качественная теория принимает так называемый фасетный вид, при котором она разбивается на множество полуавтономных теоретических областей, понятий, суждений, которые, не прибегая к помощи всей теории, можно по отдельности использовать для объяснения новых фактов и явлений. Так, создавая ранний вариант качественной методологии, Гласер и Страусс в середине 1960-х гг. провели исследование престарелых больных в медицинском госпитале, для которого придумали понятия «осознание своего статуса» и «контекст сознания». На протяжение последующих 15 лет они применяли оба эти понятия к самым разным ситуациям и исследованиям.