Слайд 2: Шок

Патогенез шока идентичен для всех видов шока, ибо представляет собой неспецифическую, общепатологическую реакцию организма в ответ на острое нарушение кровообращения, метаболические расстройства. По патогенезу два типа шока – кардиогенный, вызываемый первичными нарушениями контрактильности миокарда, и гиповолемический (некардиогенный) – как результат первичного нарушения кровообращения.

Слайд 3: Шок

Шок – собирательный термин, обозначающий критическое состояние, остро возникающее вследствие резкого воздействия экзо- или эндогенных факторов на уравновешенный до того времени организм, характеризующееся общими гемодинамическими, гемореологическими и метаболическими расстройствами.

Слайд 4: Шок

Шок – это состояние, процесс, который нельзя рассматривать отдельно в клинике от известных нозологических форм. Поэтому шок не может быть причиной смерти, причиной смерти является фактор, вызвавший состояние шока. Шок – лишь патологическое проявление системной реакции организма на шокогенный фактор, иногда в сочетании с болевым синдромом, переходящий, так называемый, «шоковый порог», за которым кровотечение становится геморрагическим шоком, септицемия – септическим шоком, травма – травматическим шоком.

Слайд 5: Для развития состояния шока обязательно необходимо:

• Существование промежутка времени для развития общей ответной реакции организма; • Уменьшение эффективно циркулирующего объема крови с уменьшением микроциркуляции – «несоответствующая перфузия тканей»; • Возникновение расстройств клеточного метаболизма – «несоответствующий клеточный метаболизм»; • Потенциально смертельный характер поражения при начальной анатомической и функциональной целостности нейроэндокринной системы.

Слайд 6: Не менее важно знать отличие состояния шока от ряда симптомов: обморок, кома, коллапс

Обморок – кратковременная неполная потеря сознания, чаще всего, вследствие резкого расширения сосудов мышц нижних конечностей, со снижением артериального давления, брадикардией (при шоке – тахикардия), побледнением кожных покровов, холодным потом. Без какого-либо лечения больной приходит в себя.

Слайд 7: Кома

Кома – частичная или полная потеря сознания с начальным сохранением, а затем выключением вегетативных функций, понижением или выключением коррелирующих функций в результате первичного поражения головного мозга. В поздней стадии шок может сопровождаться комой.

Слайд 8: Коллапс

Коллапс – остро возникающий дисбаланс между объемом сосудистого русла и объемом циркулирующей крови, обычно в результате расширения сосудов, приводящий к выраженной гипотонии и даже иногда - к потере сознания, в то время как при шоке гемодинамические расстройства обусловлены спазмом сосудов, волемическими перемещениями, нарушением метаболизма клетки. Отсюда и прямо противоположные способы лечения шока и коллапса.

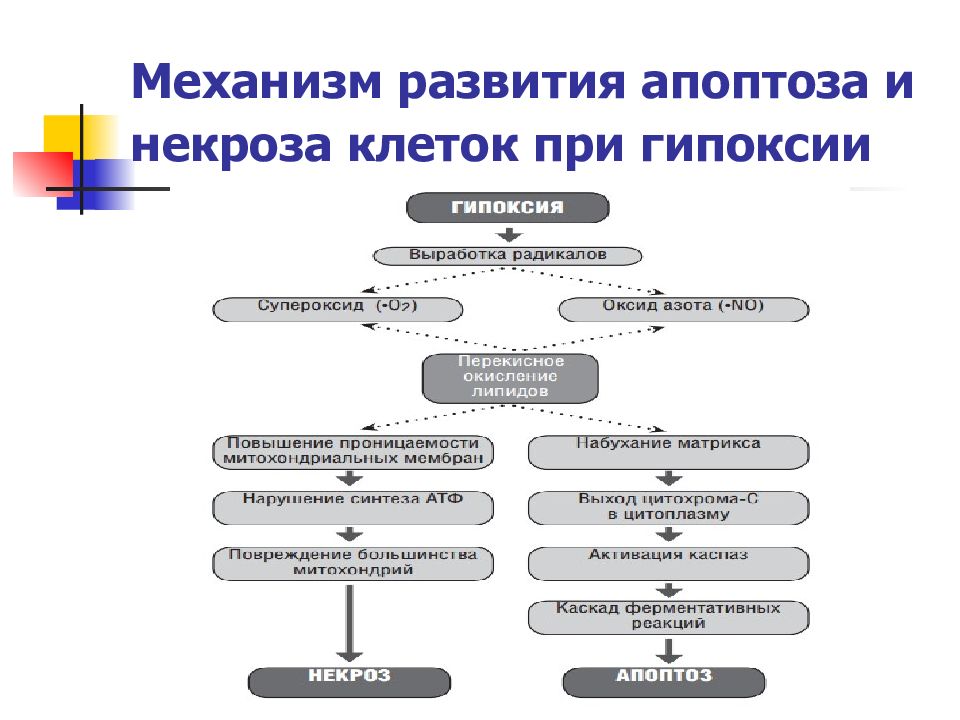

Патофизиологически шок обозначает нарушение микроциркуляции, снижение перфузии органов и тканей, доставки кислорода и энергетических субстратов, что приводит к переходу аэробного метаболизма в анаэробный. Нарушение клеточного метаболизма сопровождается усилением перекисного окисления, образованием свободных радикалов (супероксид, оксид азота и др.) повреждением митохондрий, нарастанием апоптоза и некроза клеток.

Слайд 11: Общие патофизиологические аспекты шока

В клетках нарастает ацидоз, поскольку из-за недостаточного энергообразования нарушается работа калий/натриевого насоса и в клетку поступают ионы водорода и натрия, удерживая вокруг себя несколько молекул воды, а ионы калия покидают клетку и выводятся с мочой из организма. Поэтому в клинике возникает проблема восстановления калиевого баланса.

Слайд 12: Общие патофизиологические аспекты шока

Анаэробный метаболизм сопровождается нарастанием продукции лактата с развитием метаболического ацидоза и уменьшением рН крови ниже 7,37. В зонах гипоперфузии и нарастающей гипоксии повреждается эндотелий. Ряд медиаторов способствуют повышению проницаемости эндотелия с перемещением плазменных белков и воды в интерстициальное пространство. Интенсивная терапия, направленная на улучшение кровообращения и транспорта кислорода, приводит к развитию реперфузионного синдрома.

Слайд 13: Общие патофизиологические аспекты шока

Реперфузия является обязательным результатом лечения любых нарушений кровообращения и, чем выраженнее и длительнее был период гипоксии, тем тяжелее течение реперфузии. Прямые гипоксические повреждения и реперфузия являются причиной дисфункции органов. Если дисфункция касается двух или более органов, то говорят о развитии полиорганной недостаточности (ПОН).

Слайд 14: Система кровообращения

Кровообращение определяется тремя основными факторами: • объем и вязкость крови ; • функциональная активность сердца ; • состояние тонуса сосудов.

Слайд 15: Система кровообращения

Объем крови (объем циркулирующей крови – ОЦК) соответствует понятию «волемия». Нормоволемия означает соответствие объема циркулирующей крови емкости сосудистого русла. Гиповолемия – состояние, характеризующееся уменьшением ОЦК по отношению к нормальной емкости сосудистого русла. Гиперволемия – увеличение ОЦК по отношению к нормальной емкости сосудистого русла.

Слайд 16: Система кровообращения

Ударный объем крови – количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение. Величина ударного объема сердца определяется количеством крови, возвращающимся к сердцу (венозный возврат) и сократительной способностью сердца. Давление крови в полостях сердца в конце диастолы составляет преднагрузку на сердце. Периферическое сопротивление, которое преодолевает сердце, составляет постнагрузку. Минутный объем сердца: МО = УО x ЧСС мл/мин.

Слайд 17: Система кровообращения

Нарушения микроциркуляции при шоке заключаются в уменьшении капиллярного кровотока, снижении доставки кислорода к клеткам, с развитием гипоксии, снижением энергообразования в цикле Кребса и метаболическим ацидозом. В последующем, при развитии метаболического ацидоза, происходит снижение тонуса пре- и посткапиллярных сфинктеров, кровь скапливается в капиллярах, где повышается гидростатическое давление и происходит усиление фильтрации жидкости в интерстициальное пространство.

Слайд 18: Нарушения микроциркуляции

в значительной степени определяются прохождением циркулирующей крови во время стадий шока через следующие «состояния агрегации»: • жидкое, т.е. состояние, при котором кровь и внеклеточная жидкость могут шунтироваться; • жидкое с повышенной вязкостью, при котором имеется застой «кислой» крови в сгустках (sludge) в зоне микроциркуляции, в венозном русле; • желефицированное в рассеянных микро- или макротромбах (ДВС-синдром), развитие сладж- синдрома.

Слайд 19: Классификация шока

В зависимости от механизмов нарушения кровообращения различают два вида шока. I. Гиповолемический – в результате первичного уменьшения объема циркулирующей крови или увеличения емкости сосудистого русла (вазодилятация). Иногда это состояние называют дистрибьютивным, перераспределительным, вазогенным шоком. II. Кардиогенный – снижение производительности сердца.

Слайд 20: Гиповолемический шок

Гиповолемический шок может развиваться в результате уменьшения объема циркулирующей крови по отношению к емкости сосудистого русла при кровопотере, неадекватном потреблении жидкости, токсикоинфекции, повышенной перспирации и др.

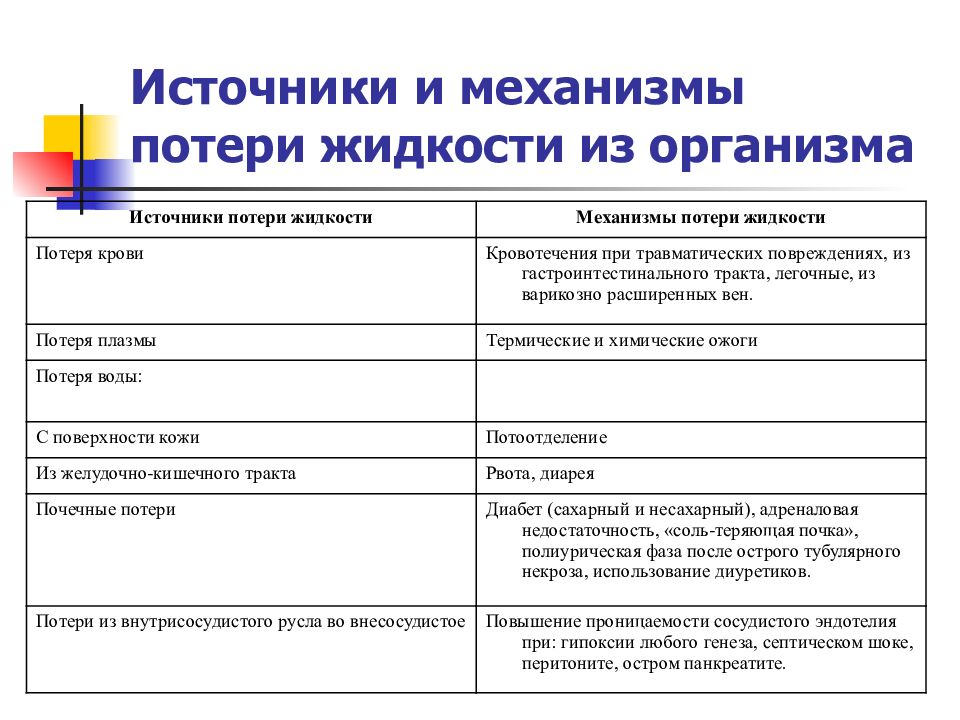

Слайд 21: Источники и механизмы потери жидкости из организма

Источники потери жидкости Механизмы потери жидкости Потеря крови Кровотечения при травматических повреждениях, из гастроинтестинального тракта, легочные, из варикозно расширенных вен. Потеря плазмы Термические и химические ожоги Потеря воды: С поверхности кожи Потоотделение Из желудочно-кишечного тракта Рвота, диарея Почечные потери Диабет (сахарный и несахарный), адреналовая недостаточность, «соль-теряющая почка», полиурическая фаза после острого тубулярного некроза, использование диуретиков. Потери из внутрисосудистого русла во внесосудистое Повышение проницаемости сосудистого эндотелия при: гипоксии любого генеза, септическом шоке, перитоните, остром панкреатите.

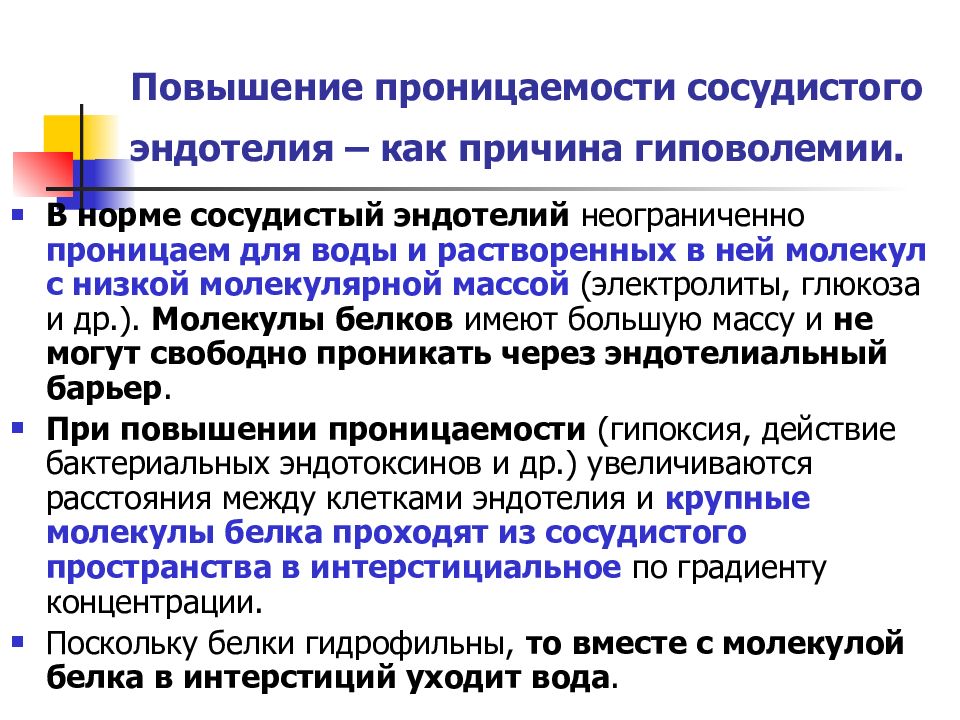

Слайд 22: Повышение проницаемости сосудистого эндотелия – как причина гиповолемии

В норме сосудистый эндотелий неограниченно проницаем для воды и растворенных в ней молекул с низкой молекулярной массой (электролиты, глюкоза и др.). Молекулы белков имеют большую массу и не могут свободно проникать через эндотелиальный барьер. При повышении проницаемости (гипоксия, действие бактериальных эндотоксинов и др.) увеличиваются расстояния между клетками эндотелия и крупные молекулы белка проходят из сосудистого пространства в интерстициальное по градиенту концентрации. Поскольку белки гидрофильны, то вместе с молекулой белка в интерстиций уходит вода.

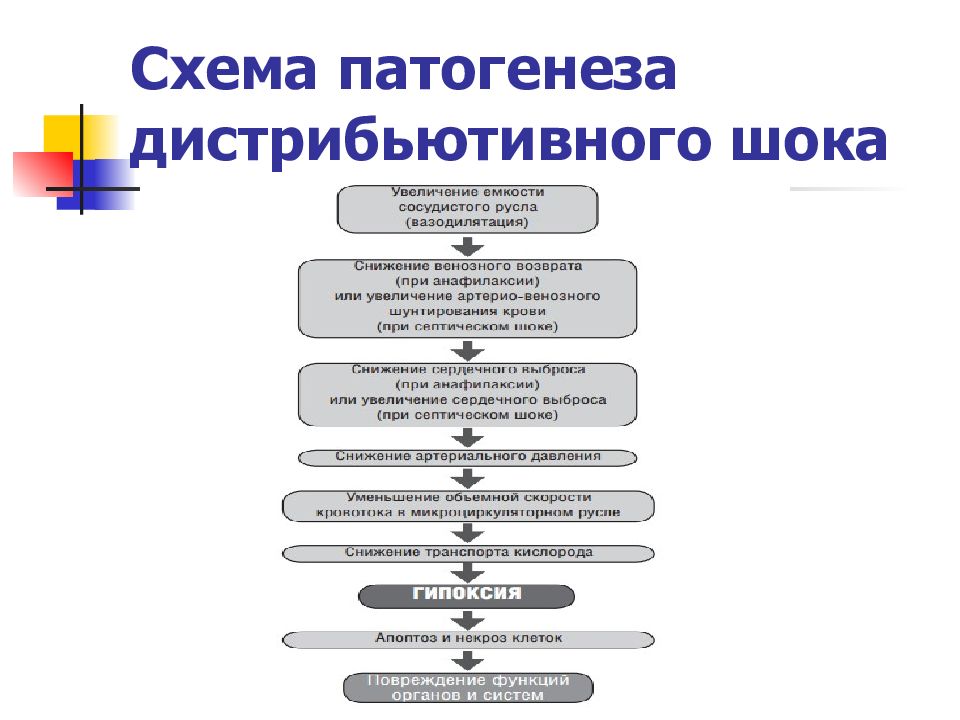

Слайд 23: Причинами дистрибьютивного шока являются:

В основе патогенеза дистрибьютивного или перераспределительного шока лежит вазодилятация (как артериолярная, так и венулярная). При этом возникает несоответствие объема циркулирующей крови и емкости сосудистого русла. В результате действия медиаторов происходит снижение сократительной способности миокарда и объемной скорости кровотока в микроциркуляторном русле.

Слайд 25: Нарушения ВЭБ при шоке

• при критических состояниях дисгидрии носят, как правило, смешанный характер, что требует проведения динамического лабораторного мониторинга электролитного состава эритроцита, плазмы и мочи ; • выбор объема и состава инфузионных сред осуществляется индивидуально на основании вида дисгидрии, конкретизации ее превалирующего вида - несоответствие объема и качества инфузионной терапии виду дисгидрии усугубляет тяжесть состояния больного, вплоть до летального исхода.

Слайд 26: Компенсаторные механизмы при шоке

Важнейшей компенсаторной реакцией при гиповолемии является централизация кровообращения. Эта реакция осуществляется за счет активации симпато-адреналовой системы при снижении артериального давления. В результате стимуляции симпатической нервной системы возникает вазоконстрикция (спазм артериол, прекапилляров и венул) в области кожных покровов, в мышечной ткани, в ряде спланхнических органов.

Слайд 27: Компенсаторные механизмы при шоке

Гуморальная регуляция за счет выброса катехоламинов надпочечниками приводит к спазму этих же отделов микроциркуляторных сосудов. Результатом этой компенсаторной реакции является восстановление соответствия емкости сосудистого русла уменьшившемуся объему циркулирующей крови, что и поддерживает кровоток в организме. За счет этой реакции может эффективно компенсироваться до 25% кровопотери.

Слайд 28: Компенсаторные механизмы при шоке

Медиаторами симпатической нервной системы являются адреналин и норадреналин, соответственно, в органах имеются адренорецепторы, стимуляция которых сопровождается различными эффектами. Снижение давления в капиллярах (при спазме прекапилляров и артериол) сопровождается поступлением внесосудистой жидкости (воды) в просвет капилляров (согласно действию сил Старлинга). Это вторая мощная компенсаторная реакция – аутогемодилюци я, обеспечивающая увеличение ОЦК. Увеличению ОЦК способствует также уменьшение потерь жидкости с мочой и потоотделением.

Слайд 29: Компенсаторные механизмы при шоке

Уменьшение диуреза осуществляется не только в связи с уменьшением фильтрационного давления в почечных клубочках, но и в связи с увеличением концентрации альдостерона, способствующего увеличению реабсорбции натрия в почках, а, соответственно, и воды. Стимулом к увеличению секреции альдостерона является увеличение концентрации ренина и ангиотензина в плазме. Кроме того, повышение осмотического давления плазмы в результате накопления различных веществ, помимо электролитов (натрия): глюкозы, мочевины, недоокисленных продуктов обмена, гормонов и др., является стимулом к повышению секреции антидиуретического гормона (АДГ).

Слайд 30: Компенсаторные реакции имеют и отрицательную сторону

Спазм сосудов и блокада периферического кровотока в большом массиве тканей при централизации кровообращения приводит к снижению доставки кислорода к этим тканям и развитию гипоксии. При этом в клетках накапливаются недоокисленные продукты, развивается метаболический ацидоз с нарушением свойств клеточных мембран, что ведет к поступлению в клетку натрия (по градиенту концентрации), накоплению в клетках воды, парезу кишечника, нарушению гемостаза и реологических свойств крови.

Слайд 31: Диагностика гиповолемии

Методы исследования объема кровопотери основаны на разведении концентрации индикатора (краска Эванса, радиоактивный йод и хром). Однако в условиях централизации кровообращения при шоке указанные методы не достоверны. В практической работе диагностика степени гиповолемии осуществляется в результате анализа косвенных клинических признаков: цвет и влажность кожных покровов, уровень центрального венозного давления – ЦВД (косвенно: по степени набухания шейных вен) и артериального давления (АД), частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД).

Слайд 32: Диагностика гиповолемии

В результате спазма кожных сосудов снижается температура кожных покровов, снижается амплитуда плетизмограммы (ПГ), фиксируемой пульсоксиметром. Спазм сосудов почек ведет к уменьшению фильтрации и, соответственно, к снижению диуреза, что также может быть использовано в качестве критерия гиповолемии. Нормальная минутная скорость диуреза – 1,5-3 мл/мин. Таким образом, диагностика гиповолемии не может основываться на одном каком-либо критерии и требует анализа клинических данных, гемодинамических (АД, ЦВД, ФПГ), температурных изменений и изменений диуреза.

Слайд 33: Геморрагический шок

состояние тяжелых гемодинамических и метаболических расстройств, которое развивается в зависимости от интенсивности, быстроты и длительности кровопотери, является прототипом эволюции шока всех типов.

Слайд 34: Геморрагический шок

Определение степени тяжести геморрагического шока на догоспитальном этапе чрезвычайно затруднено : информативность клинических признаков – цвет кожных покровов, пульс, артериальное давление, величина кровопотери – очень низкая; применение этих показателей может быть не только при шоке, а использование других методов исследования практически невозможно.

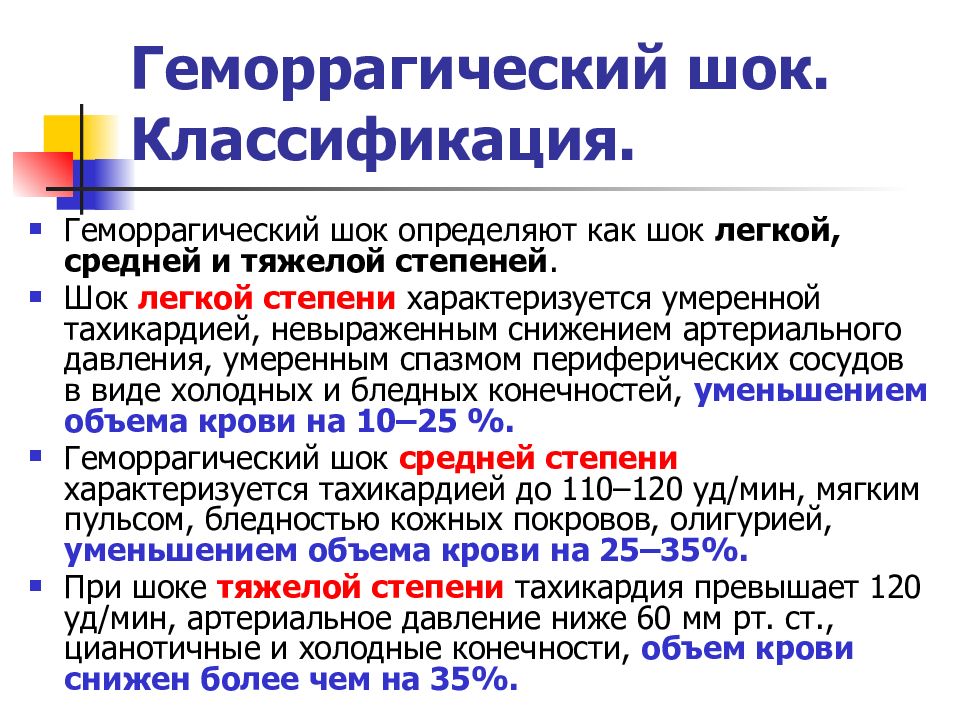

Слайд 35: Геморрагический шок. Классификация

Геморрагический шок определяют как шок легкой, средней и тяжелой степеней. Шок легкой степени характеризуется умеренной тахикардией, невыраженным снижением артериального давления, умеренным спазмом периферических сосудов в виде холодных и бледных конечностей, уменьшением объема крови на 10–25 %. Геморрагический шок средней степени характеризуется тахикардией до 110–120 уд/мин, мягким пульсом, бледностью кожных покровов, олигурией, уменьшением объема крови на 25–35%. При шоке тяжелой степени тахикардия превышает 120 уд/мин, артериальное давление ниже 60 мм рт. ст., цианотичные и холодные конечности, объем крови снижен более чем на 35%.

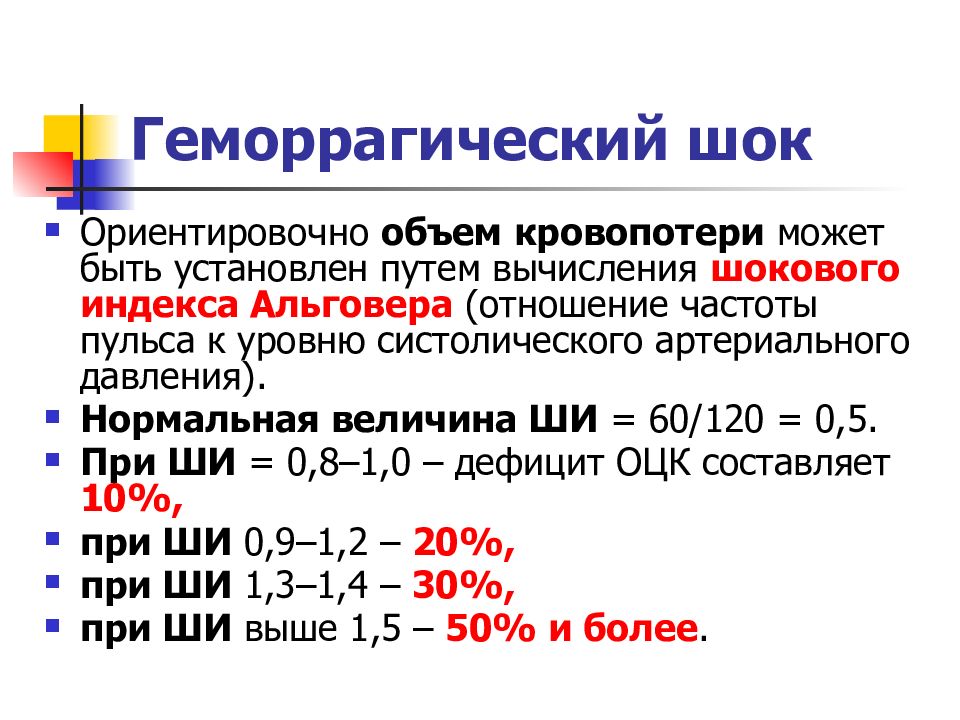

Слайд 36: Геморрагический шок

Ориентировочно объем кровопотери может быть установлен путем вычисления шокового индекса Альговера (отношение частоты пульса к уровню систолического артериального давления). Нормальная величина ШИ = 60/120 = 0,5. При ШИ = 0,8–1,0 – дефицит ОЦК составляет 10%, при ШИ 0,9–1,2 – 20%, при ШИ 1,3–1,4 – 30%, при ШИ выше 1,5 – 50% и более.

Слайд 37: Травматический шок

состояние тяжелых гемодинамических, гемореологических и метаболических расстройств, возникающих в ответ на травму, ранение, сдавление, операционную травму, проявляющихся бледностью, холодной влажной кожей, спадением поверхностных вен, изменением психологического статуса и снижением диуреза. Это состояние может развиться от сочетания этиологических факторов (переломы, ранения, размозжение мягких тканей, плазмо- и кровопотеря, инфекция и пр.), приводящих, в конечном счете, к гиповолемии, нарушению микроциркуляции, тканевого газообмена и метаболизма.

Слайд 38: Травматический шок

Из многочисленных классификаций травматического шока наиболее пригодна для оценки тяжести шока классификация, по которой шок оценивается по четырем группам показателей, характеризующих: снижение эффективности гемодинамики (по артериальному давлению); обширность и характер повреждений; ориентировочный объем кровопотери и степень утраты сознания. Но эта классификация тоже предназначена для приблизительной оценки тяжести шока, развивающегося, в основном, у здоровых людей в возрасте 18-30 лет.

Слайд 39: Септический» (токсикоинфекционный) шок

состояние тяжелых гемодинамических, реоволемических и метаболических расстройств, возникающих как осложнение септицемии, сепсиса, инфицирования ран, мочевых, верхних дыхательных путей, полости рта и пр.

Слайд 40: Септический» (токсикоинфекционный) шок

В патогенезе развития септического шока имеют значение, в основном, два фактора : 1. Этиологический, вызвавший состояние – это грамположительная (более доброкачественная), или грамотрицательная (более злокачественная) аэробная, или сегодня чаще выявляемая анаэробная флора. 2. Реальная (диарея, рвота, свищи, наружные кровотечения, чрезмерная перспирация) или относительная потеря жидкости из-за задержки ее в тканях, в так называемом «третьем пространстве» (панкреатит, перитонит, непроходимость кишечника).

Слайд 41: Септический» (токсикоинфекционный) шок

Нарушения перфузии тканей и клеточного метаболизма происходят в результате расширения сосудов (артерий и вен), развития синдрома малого выброса, уменьшения венозного притока, замедления кровообращения в артериоло-капиллярной системе, повышения вязкости крови и возникновения явлений sludge. Застой в зоне микроциркуляции способствует выделению тромбопластина кровяными пластинками, агглютинации тромбоцитов, стимуляции свертывающей системы и развитию ДВС-синдрома.

Слайд 42: Основными причинами нарастания частоты случаев септического шока являются:

широкое использование антибиотиков, которое позволило сделать постепенный отбор наиболее вирулентных и наиболее устойчивых возбудителей; концентрация большого числа больных в реанимационных отделениях с устойчивыми инфекциями; расширение показаний к крупным оперативным вмешательствам больным с высокой степенью операционного риска (диабет, цирроз печени, злокачественные заболевания, преклонный возраст); повышение числа случаев тяжелой политравмы ; широкое использование стероидов, иммунодепрессантов, химио-лучевой терапии ; внедрение в клиническую практику катетеризации магистральных сосудов, органов, дренирования полостей, зондирования, эндоскопических исследований, интубаций и пр.

Слайд 43: Клиническими признаками септического шока являются:

• внезапно возникающая гипертермия (39-40°С); • тахикардия с нитевидным пульсом (130–150 уд в мин); • артериальная гипотония (ниже 80 мм рт. ст.); • озноб, миалгия ; • теплая, сухая кожа – вначале; холодная, влажная – позже; • бледные, иногда желтушные кожные покровы, позже – цианоз; • нейропсихические расстройства; • угнетение дыхания, нарушение функции печени; • рвота, понос (зеленый, кровянистый); • олигоанурия.

Слайд 44: Анафилактический шок

состояние остро возникающих сосудистых и гемореодинамических нарушений с последующим развитием тяжелых дыхательных, сердечных, кожных, пищеварительных, неврологических, геморрагических проявлений.

Слайд 45: Анафилактический шок

Анафилактический шок является резко повышенной ответной физиологической реакцией немедленного типа (повышенная чувствительность) на действие любого вещества, имеющего антигенный характер, в отличие от аллергии, которая является патологической ответной реакцией на действие определенного антигена. Возникновение анафилактического шока включает иммунологический этап (конфликт между антигеном и заранее образованным антителом), биохимический этап (поток вазоактивных веществ, которые немедленно активируются конфликтом антиген-антитело) и висцеральный этап, который выражается клинически и морфологически.

Слайд 46: Анафилактический шок

Проявления анафилаксии обусловлены действием, по крайней мере, таких анафилактических веществ, как гистамин, серотонин, брадикинин и метаболиты арахидоновой кислоты – лейкотриены С4, Д4, Е4 (медленно реагирующая субстанция анафилаксии – SRS-A). Нередко после первичного введения белковых (вакцина, молоко), коллоидных препаратов (декстраны, поливинилпирролидон, желатин, кровь и т.п.), лекарственных препаратов, приема консервированных пищевых продуктов, образующих гистамин, возникает клиническая картина анафилактического шока, но без конфликта антиген-антитело, а только за счет биохимического звена вазоактивных веществ. Эти виды шока иногда называют протеиновым, гистаминовым, гемотрансфузионным и т.п. шоком. Относятся они к анафилактоподобным шокам, но лечатся так же, как и анафилактический шок.

Слайд 47: Кардиогенный шок

Кардиогенный шок – является реогемодинамическим и метаболическим отражением выраженного поражения миокарда с недостаточностью его насосной функции в результате неадекватного коронарного кровотока, заболеваний миокарда или перикарда, клапанных поражений или от сочетания этих причин.

Слайд 48: Принципы лечения шока

Поскольку шок – не диагноз, не болезнь, не симптом или синдром, а процесс, состояние, вызванное шокогенным фактором, специфичным для каждой нозологической формы, лечение его сводится 1. к устранению (по возможности) шокогенного фактора и 2. к коррекции неспецифических общепатологических реакций организма, возникающих в ответ на гипоциркуляцию, гипоперфузию, нарушение клеточного метаболизма.

Слайд 49: Основные принципы лечения шока

Последовательность их применения определяется причиной, вызвавшей состояние шока : • устранение (по возможности) причин, вызвавших шок (наложение жгута, иммобилизация, остановка кровотечения, устранение механической асфиксии, дренирование очага инфекции, прекращение введения вещества, вызвавшего анафилактический шок, тромболизис, аорто-коронарное шунтирование и т.д.); • восстановление, поддержание эффективного объема циркулирующей крови, поддержание должной реологии, восстановление микроциркуляции и перфузии тканей; • коррекция ацидоза (поскольку фармакотерапия возможна только при нормальных значениях рН), белкового электролитного и водного дисбаланса;

Последний слайд презентации: Шок. Гиповолемический и кардиогенный шок. Диагностика, дифференциальная: Основные принципы лечения шока

• поддержание функций органов и систем, вплоть до их временного замещения (искусственная вентиляция легких, вспомогательное кровообращение, детоксикация); • согревание, обезболивание только на фоне коррекции водных разделов организма, в том числе гиповолемии; • восполнение энергетических потребностей организма; • фармакотерапия. Эффективность лечения больных в состоянии шока зависит от сроков начала лечения, его непрерывности, правильности сортировки на этапах медицинской эвакуации, своевременности и адекватности оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи.