Первый слайд презентации: Технология рекомбинантных ДНК

Слайд 2

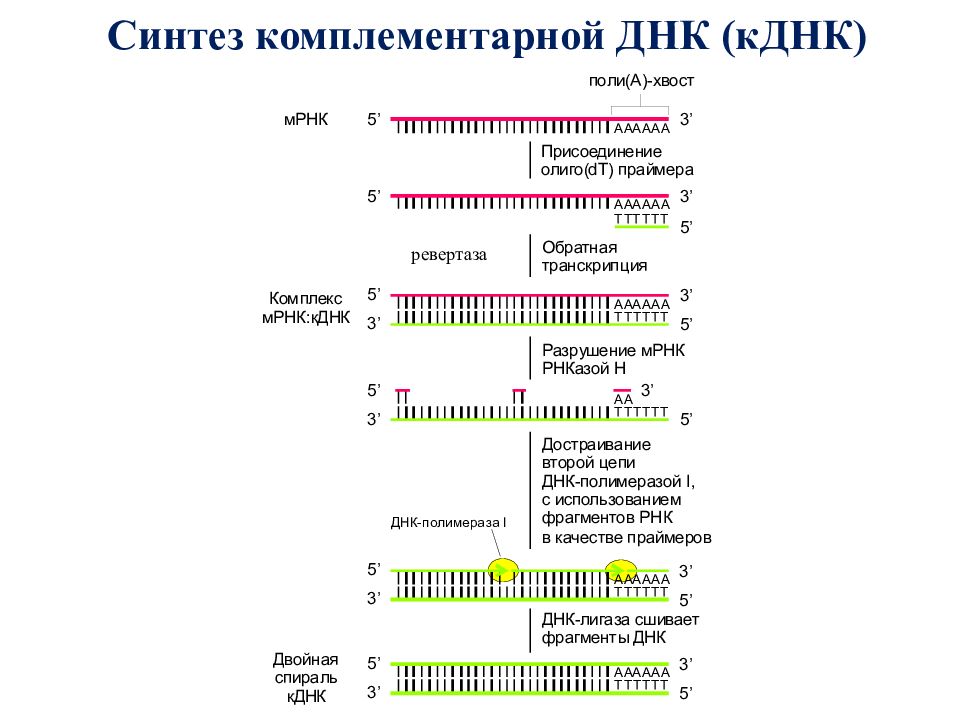

Рекомбинантная ДНК — молекула ДНК, полученная в результате объединения in vitro чужеродных (в природе никогда вместе не существующих) фрагментов ДНК методами генной инженерии. Инструментарий для создания рекомбинантных молекул ДНК – ферменты генной инженерии: Ферменты, применяемые при конструировании рекомбинантных ДНК, можно разделить на несколько групп : ферменты, с помощью которых получают фрагменты ДНК ( рестриктазы или эндонуклеазы рестрикции); ферменты, синтезирующие ДНК на матрице ДНК (ДНК-полимеразы ) или РНК (обратные транскриптазы или ревертазы); ферменты, соединяющие фрагменты ДНК (ДНК- лигазы ); - ферменты, позволяющие осуществить изменение структуры концов фрагментов ДНК (терминальная трансфераза, поли-А-полимераза).

Слайд 4

Открытие рестриктаз в 1970-х годах вместе с разработкой способов секвенирования ДНК послужило основным толчком для развития генетической инженерии. Вернер Арбер, Даниел Натанс и Хамилтон Смит з а открытие рестриктаз были удостоены Нобелевской премии (1978 г.).

Слайд 5

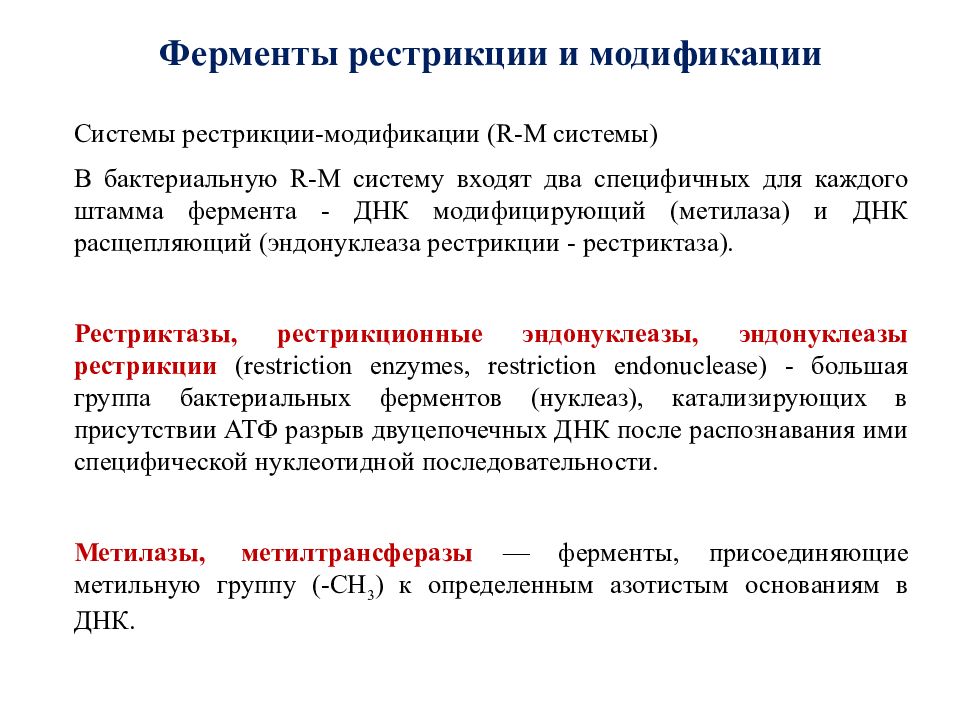

Ферменты рестрикции и модификации Системы рестрикции-модификации ( R -М системы) В бактериальную R -М систему входят два специфичных для каждого штамма фермента - ДНК модифицирующий ( метилаза ) и ДНК расщепляющий ( эндонуклеаза рестрикции - рестриктаза ). Рестриктазы, рестрикционные эндонуклеазы, эндонуклеазы рестрикции ( restriction enzymes, restriction endonuclease ) - большая группа бактериальных ферментов (нуклеаз), катализирующих в присутствии АТФ разрыв двуцепочечных ДНК после распознавания ими специфической нуклеотидной последовательности. Метилазы, метилтрансферазы — ферменты, присоединяющие метильную группу (- CH 3 ) к определенным азотистым основаниям в ДНК.

Слайд 6

1. Эти два фермента способны специфически связываться с одной и той же последовательностью ДНК, называемой сайтом узнавания и характерной для каждого конкретного микроорганизма. 2. При этом метилаза, модифицируя определенный нуклеотид в пределах сайта узнавания, защищает внутриклеточную ДНК от действия рестриктазы. 3. Э ндонуклеазы рестрикции являются сайт-специфическими рестриктазами, взаимодействующими, со строго определенными короткими нуклеотидными последовательностями двухцепочечной ДНК и расщепляющими фосфодиэфирную связь в определенном месте ( сайт расщепления или с айт рестрикции ), который совпадает с сайтом узнавания или находится рядом с ним. Ферменты рестрикции и модификации

Слайд 7: А ктивность рестриктазы

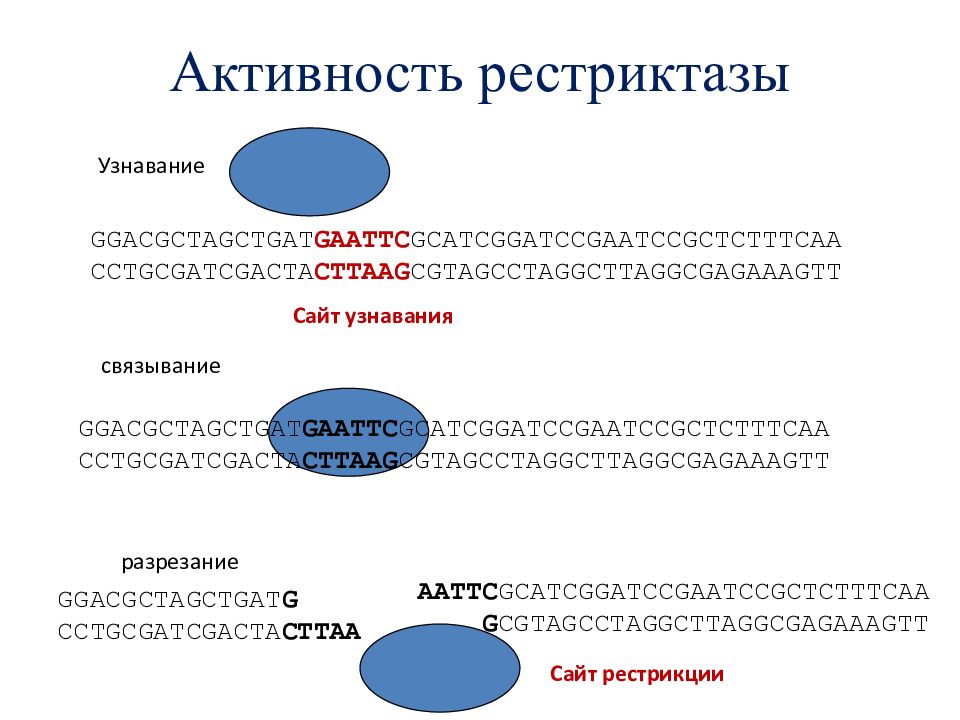

GGACGCTAGCTGAT GAATTC GCATCGGATCCGAATCCGCTCTTTCAA CCTGCGATCGACTA CTTAAG CGTAGCCTAGGCTTAGGCGAGAAAGTT Узнавание GGACGCTAGCTGAT GAATTC GCATCGGATCCGAATCCGCTCTTTCAA CCTGCGATCGACTA CTTAAG CGTAGCCTAGGCTTAGGCGAGAAAGTT связывание GGACGCTAGCTGAT G CCTGCGATCGACTA CTTAA разрезание AATTC GCATCGGATCCGAATCCGCTCTTTCAA G CGTAGCCTAGGCTTAGGCGAGAAAGTT Сайт узнавания Сайт рестрикции

Слайд 8

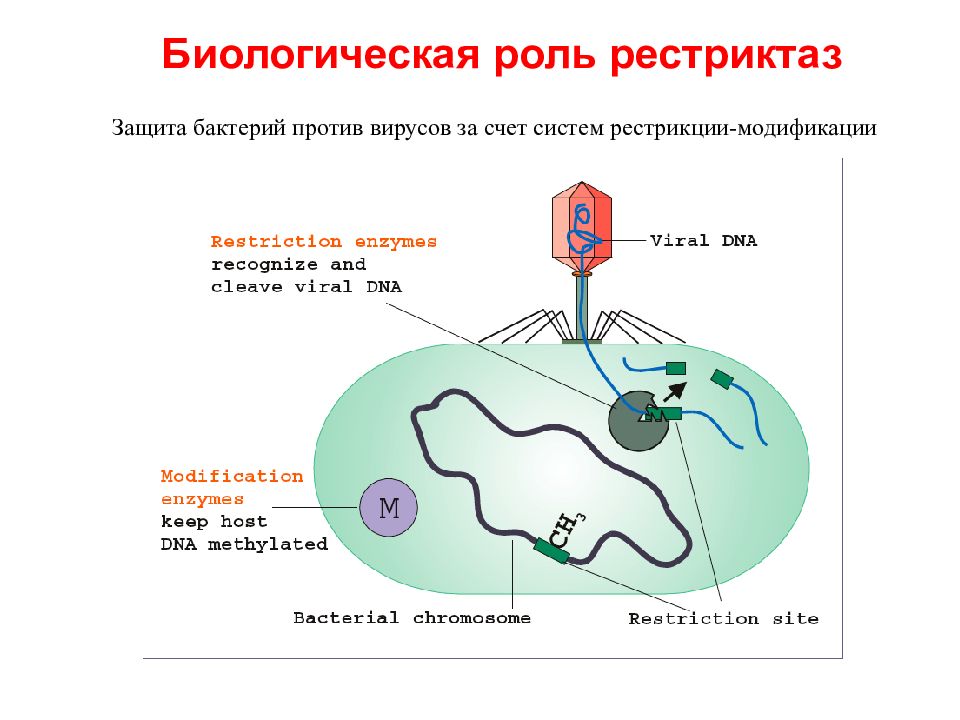

Биологическая роль рестриктаз Защита бактерий против вирусов за счет систем рестрикции-модификации

Слайд 9

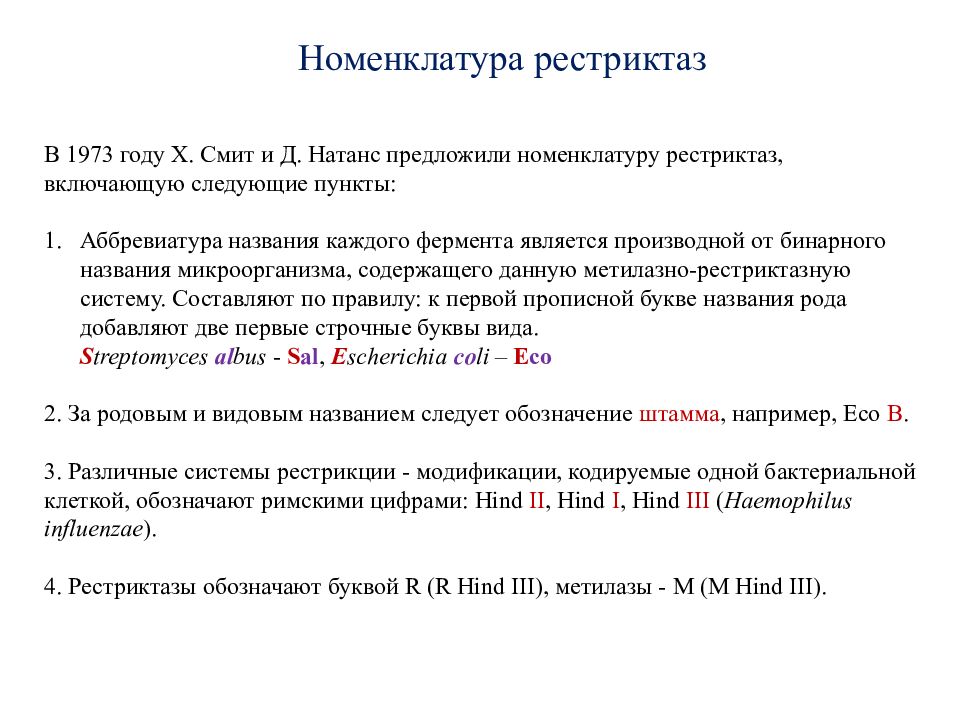

Номенклатура рестриктаз В 1973 году Х. Смит и Д. Натанс предложили номенклатуру рестриктаз, включающую следующие пункты : Аббревиатура названия каждого фермента является производной от бинарного названия микроорганизма, содержащего данную метилазно-рестриктазную систему. Составляют по правилу: к первой прописной букве названия рода добавляют две первые строчные буквы вида. S treptomyces al bus - S al, E scherichia co li – E co 2. За родовым и видовым названием следует обозначение штамма, например, Есо B. 3. Различные системы рестрикции - модификации, кодируемые одной бактериальной клеткой, обозначают римскими цифрами: Hind II, Hind I, Hind III ( Haemophilus influenzae ). 4. Рестриктазы обозначают буквой R (R Hind III), метилазы - М (М Hind III).

Слайд 10: Классификация рестриктаз

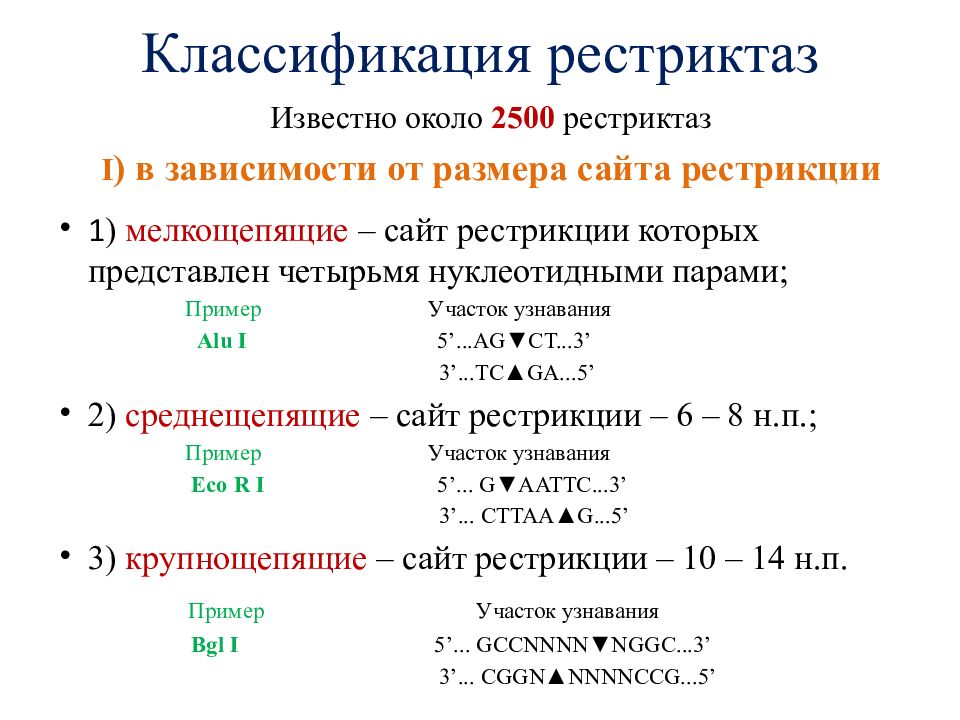

1 ) мелкощепящие – сайт рестрикции которых представлен четырьмя нуклеотидными парами ; Пример Участок узнавания Alu I 5 ’...AG▼CT...3’ 3 ’...TC▲GA...5’ 2 ) среднещепящие – сайт рестрикции – 6 – 8 н.п.; Пример Участок узнавания Eco R I 5’... G▼ AATTC... 3’ 3 ’... CTTAA▲ G... 5’ 3 ) крупнощепящие – сайт рестрикции – 10 – 14 н.п. Пример Участок узнавания Bgl I 5’... GCCNNNN▼NGGC...3’ 3’... CGGN▲NNNNCCG... 5 ’ I ) в зависимости от размера сайта рестрикции Известно около 2500 рестриктаз

Слайд 11: Классификация рестриктаз

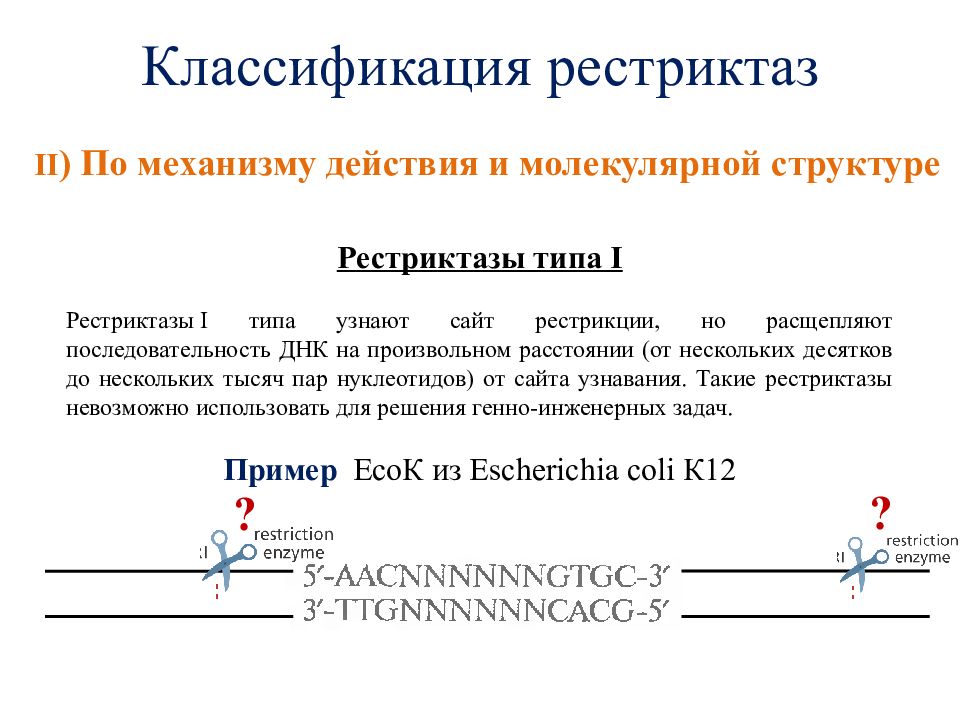

Рестриктазы I типа узнают сайт рестрикции, но расщепляют последовательность ДНК на произвольном расстоянии (от нескольких десятков до нескольких тысяч пар нуклеотидов) от сайта узнавания. Такие рестриктазы невозможно использовать для решения генно-инженерных задач. Пример ЕсоК из Escherichia coli К12 Рестриктазы типа I ? ? II ) По механизму действия и молекулярной структуре

Слайд 12: Классификация рестриктаз

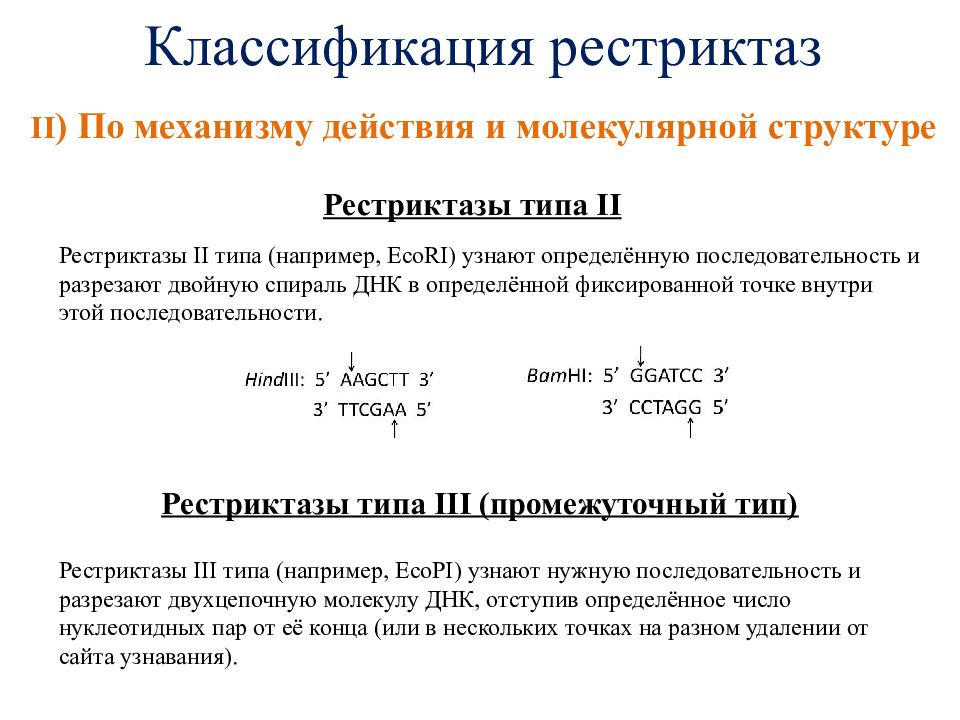

II ) По механизму действия и молекулярной структуре Рестриктазы типа II Рестриктазы II типа (например, EcoRI ) узнают определённую последовательность и разрезают двойную спираль ДНК в определённой фиксированной точке внутри этой последовательности. Рестриктазы III типа (например, EcoPI ) узнают нужную последовательность и разрезают двухцепочную молекулу ДНК, отступив определённое число нуклеотидных пар от её конца (или в нескольких точках на разном удалении от сайта узнавания). Рестриктазы типа III ( промежуточный тип)

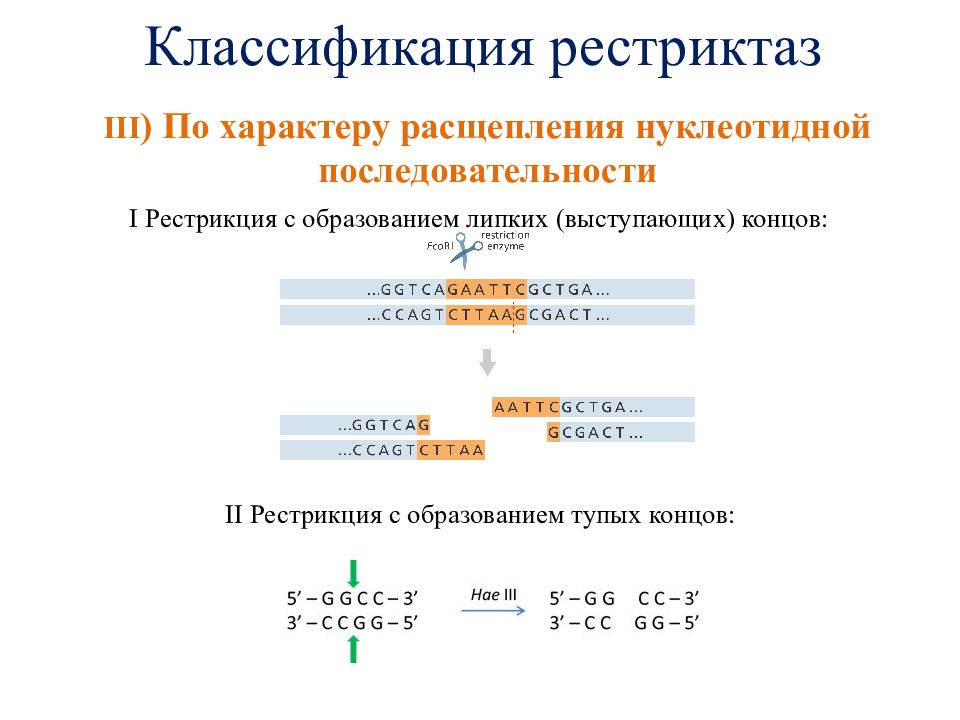

Слайд 13: Классификация рестриктаз

III ) По характеру расщепления нуклеотидной последовательности I Рестрикция с образованием липких (выступающих) концов: II Рестрикция с образованием тупых концов:

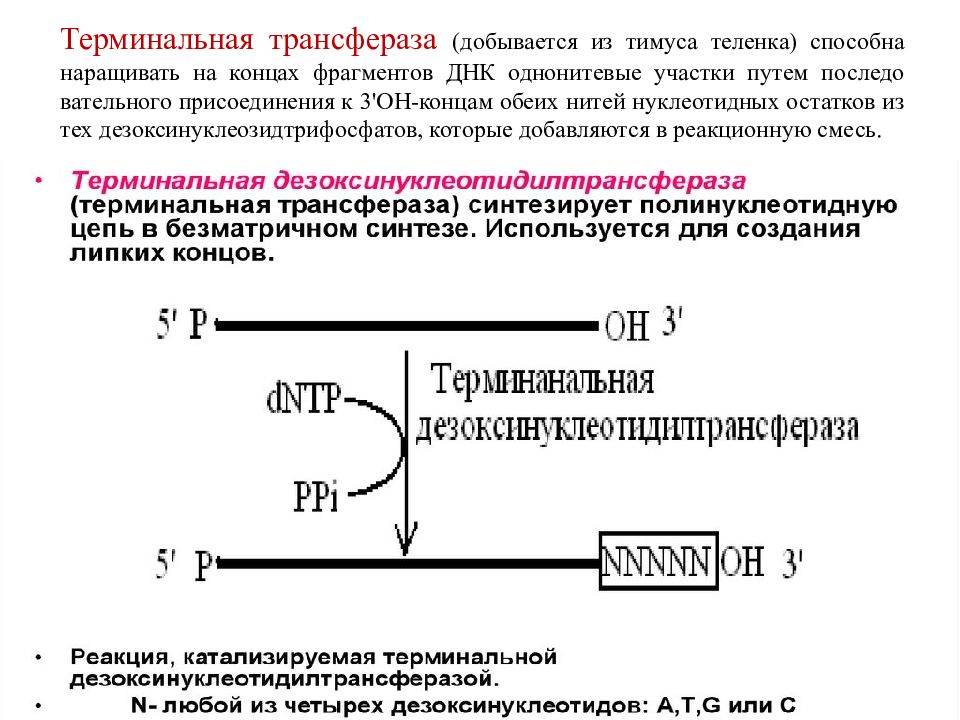

Слайд 16: Терминальная трансфераза (добывается из тимуса теленка) способна наращивать на концах фрагментов ДНК однонитевые участки путем последовательного присоединения к 3'ОН-концам обеих нитей нуклеотидных остатков из тех дезоксинуклеозидтрифосфатов, которые добавляются в реакционную смесь

Слайд 17

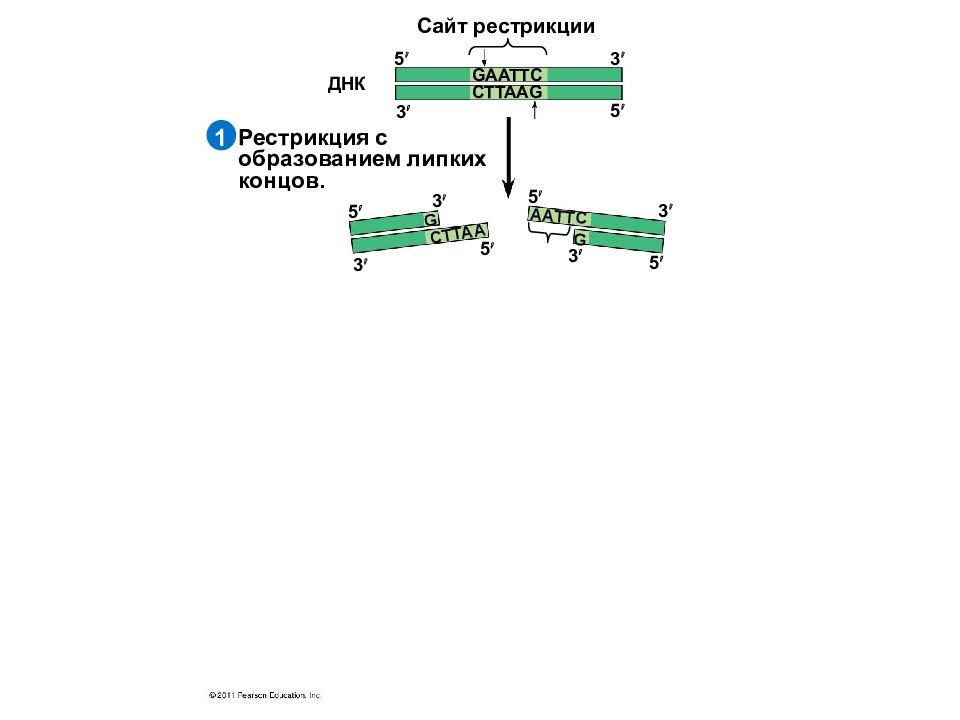

Рестрикция с образованием липких концов. Сайт рестрикции ДНК 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 1 GAATTC CTTAAG CTTAA G AATTC G

Слайд 18

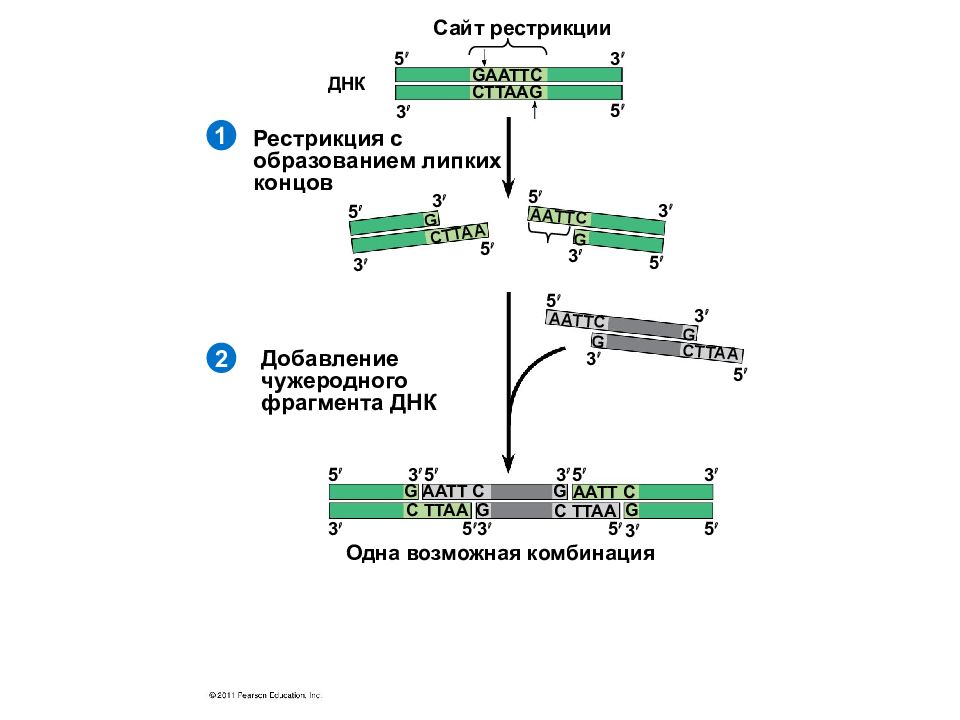

Одна возможная комбинация Добавление чужеродного фрагмента ДНК Рестрикция с образованием липких концов Сайт рестрикции ДНК 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 GAATTC CTTAAG CTTAA G AATTC G G G AATTC CTTAA G G G G AATT C AATT C C TTAA C TTAA

Слайд 19

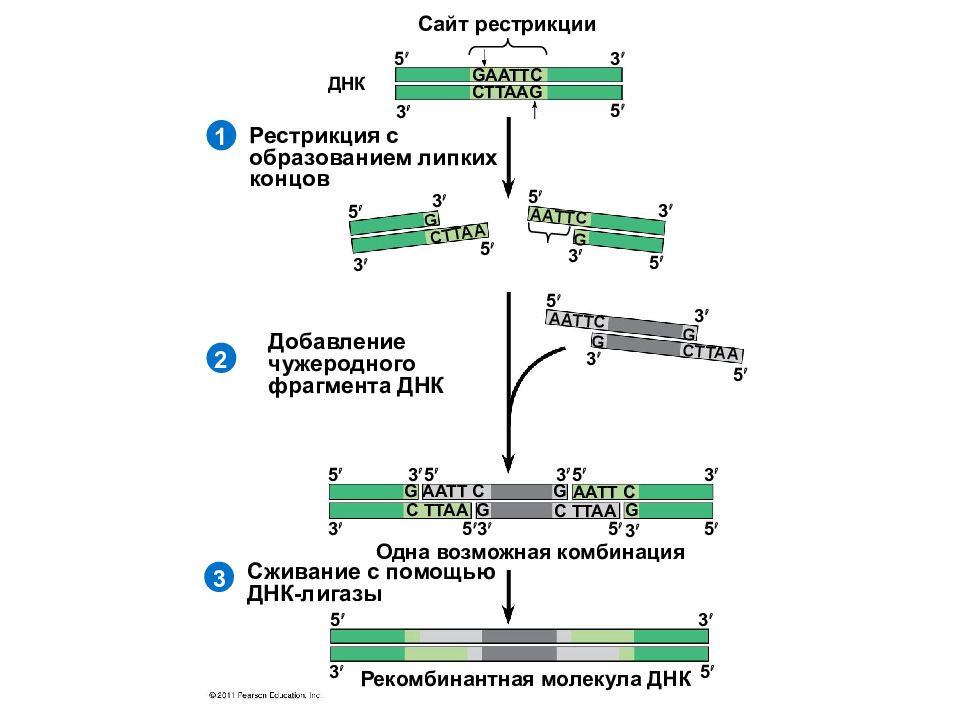

Рекомбинантная молекула ДНК Одна возможная комбинация Сживание с помощью ДНК- лигазы Добавление чужеродного фрагмента ДНК Рестрикция с образованием липких концов Сайт рестрикции ДНК 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 GAATTC CTTAAG CTTAA G AATTC G G G AATTC CTTAA G G G G AATT C AATT C C TTAA C TTAA

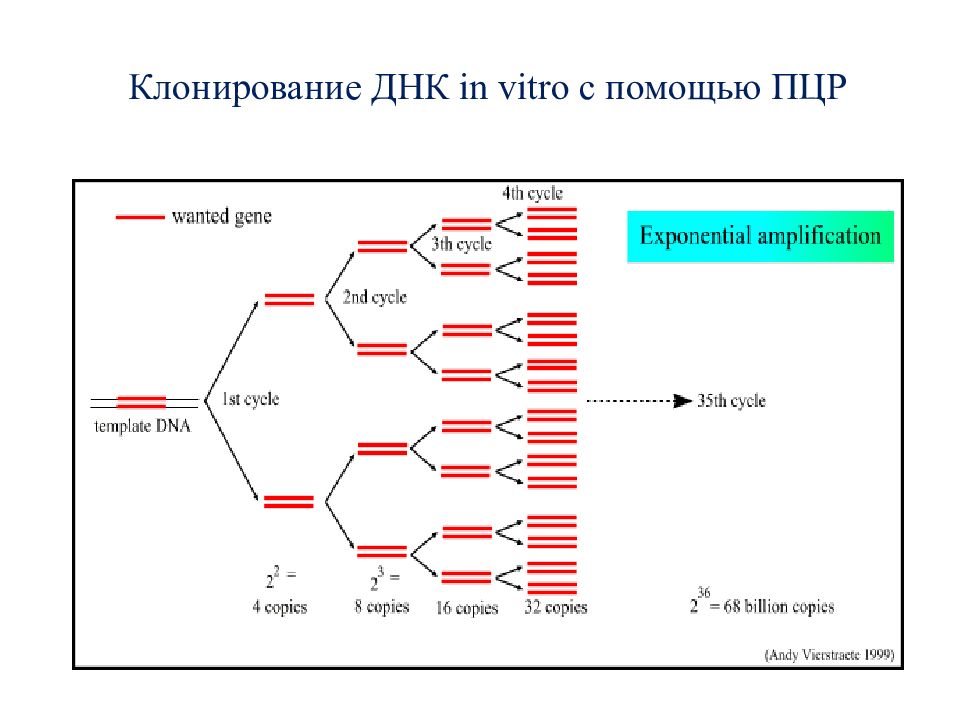

Слайд 20: Клонирование рекомбинантной ДНК

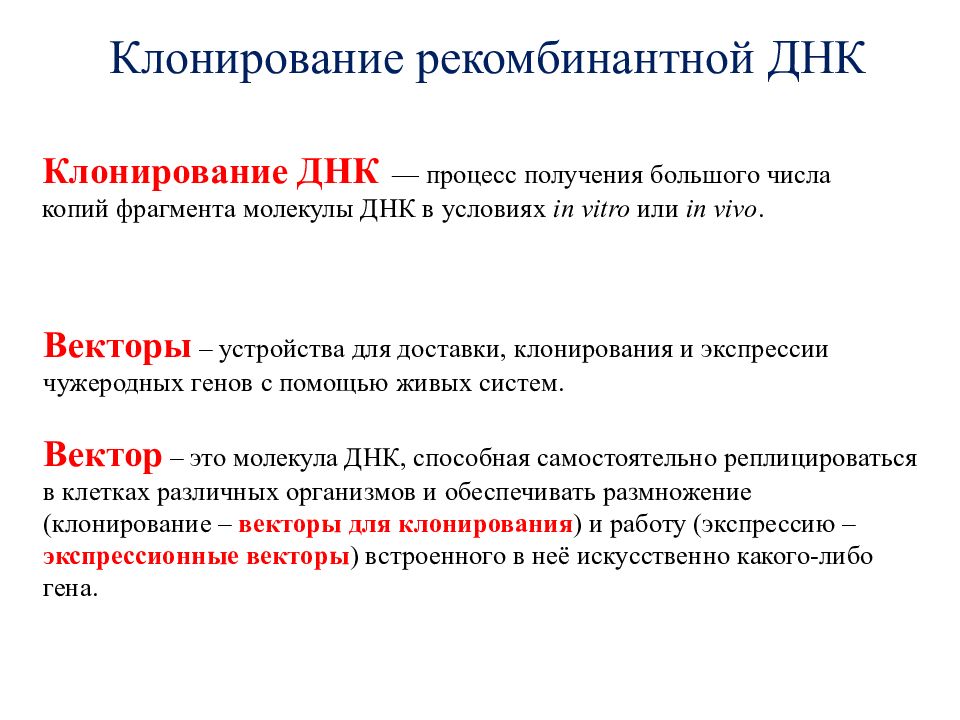

Векторы – устройства для доставки, клонирования и экспрессии чужеродных генов c помощью живых систем. Вектор – это молекула ДНК, способная самостоятельно реплицироваться в клетках различных организмов и обеспечивать размножение ( клонирование – векторы для клонирования ) и работу ( экспрессию – экспрессионные векторы ) встроенного в неё искусственно какого-либо гена. Клонирование ДНК — процесс получения большого числа копий фрагмента молекулы ДНК в условиях in vitro или in vivo.

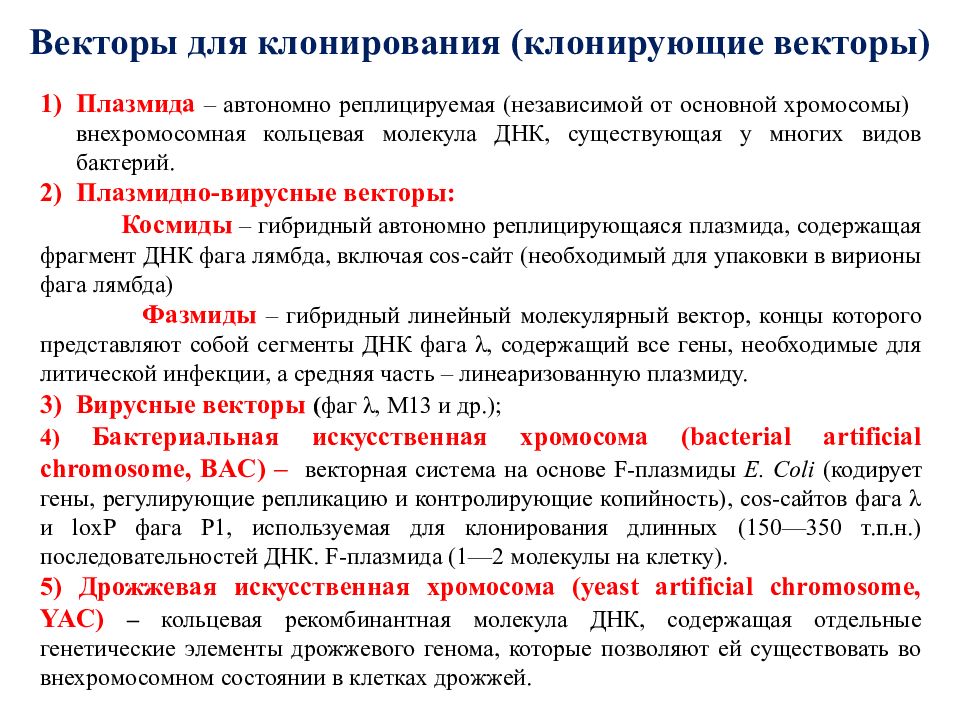

Слайд 22: Векторы для клонирования (клонирующие векторы)

Плазмида – автономно реплицируемая ( независимой от основной хромосомы) внехромосомная кольцевая молекула ДНК, существующая у многих видов бактерий. Плазмидно -вирусные векторы: Космиды – гибридный автономно реплицирующаяся плазмида, содержащая фрагмент ДНК фага лямбда, включая cos -сайт (необходимый для упаковки в вирионы фага лямбда) Фазмиды – гибридный линейный молекулярный вектор, концы которого представляют собой сегменты ДНК фага λ, содержащий все гены, необходимые для литической инфекции, а средняя часть – линеаризованную плазмиду. 3) Вирусные векторы ( фаг λ, М13 и др.); 4) Бактериальная искусственная хромосома ( bacterial artificial chromosome, BAC ) – векторная система на основе F- плазмиды E. C oli ( кодирует гены, регулирующие репликацию и контролирующие копийность ), cos -сайтов фага λ и loxP фага Р1, используемая для клонирования длинных ( 150—350 т.п.н.) последовательностей ДНК. F- плазмида ( 1—2 молекулы на клетку ). 5) Дрожжевая искусственная хромосома ( yeast artificial chromosome, YAC ) – кольцевая рекомбинантная молекула ДНК, содержащая отдельные генетические элементы дрожжевого генома, которые позволяют ей существовать во внехромосомном состоянии в клетках дрожжей.

Слайд 24: Необходимые свойства клонирующих векторов

1 ) Вектор должен иметь небольшой размер и достаточную емкость; 2 ) должен нести нуклеотидную последовательность, которая отвечает за автономную репликацию данной молекулы в определенном типе клеток ; 3 ) Не должен терять репликативных свойств даже при встройке чужеродного фрагмента ДНК ; 4 ) Должен иметь как можно малое число мест расщепления определенной рестриктазой (лучше один сайт рестрикции); 5 ) Должен содержать полилинкер - синтетическая последовательность ДНК, содержащая уникальные сайты узнавания различными рестриктазами ; 6 ) Должен содержать селективные и/или маркерные гены; 7 ) Способен размножаться в клетке реципиента с образованием большого числа копий.

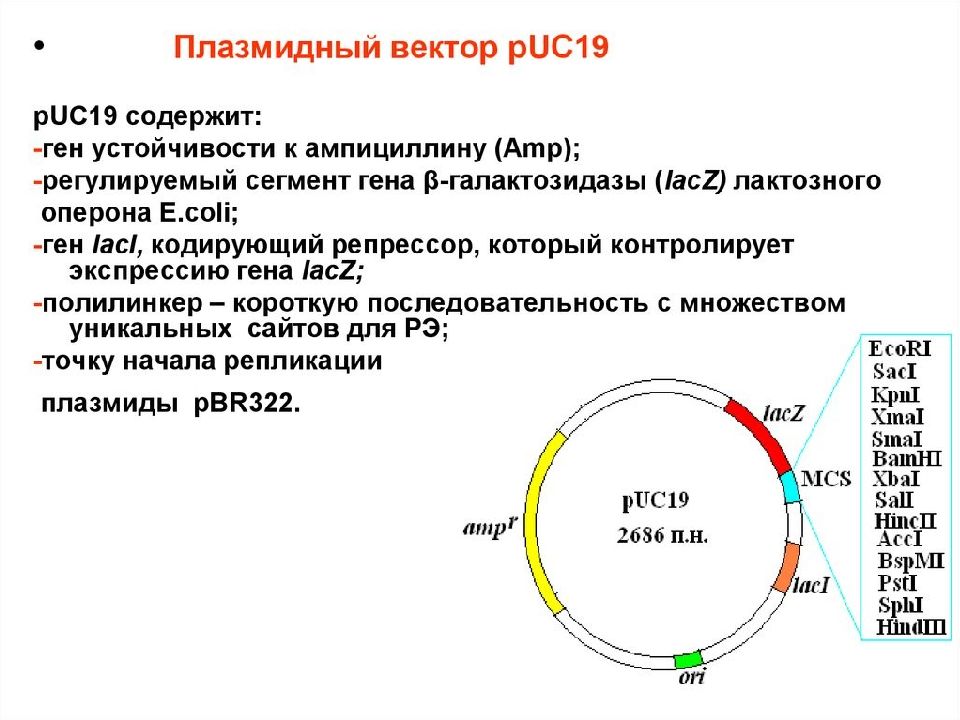

Слайд 26: Этапы клонирования ДНК in vivo

1) Выделение нужного (целевого) гена; 2) Встраивание его в генетический элемент, способный к репликации (вектор); 3) В ведение вектора в организм-реципиент; 4) И дентификация (скрининг) и отбор клеток, которые приобрели желаемый ген или гены. Этапы клонирования ДНК in vivo

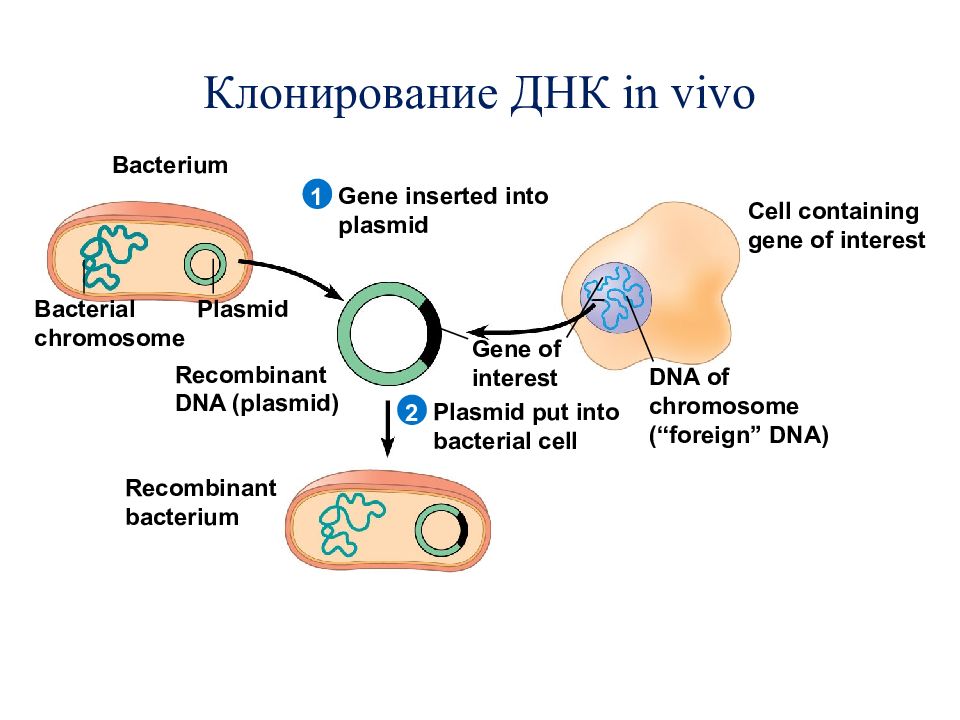

Слайд 27: Клонирование ДНК in vivo

Bacterium Bacterial chromosome Plasmid 2 1 Gene inserted into plasmid Cell containing gene of interest Recombinant DNA (plasmid) Gene of interest Plasmid put into bacterial cell DNA of chromosome (“foreign” DNA) Recombinant bacterium Клонирование ДНК in vivo

Слайд 28

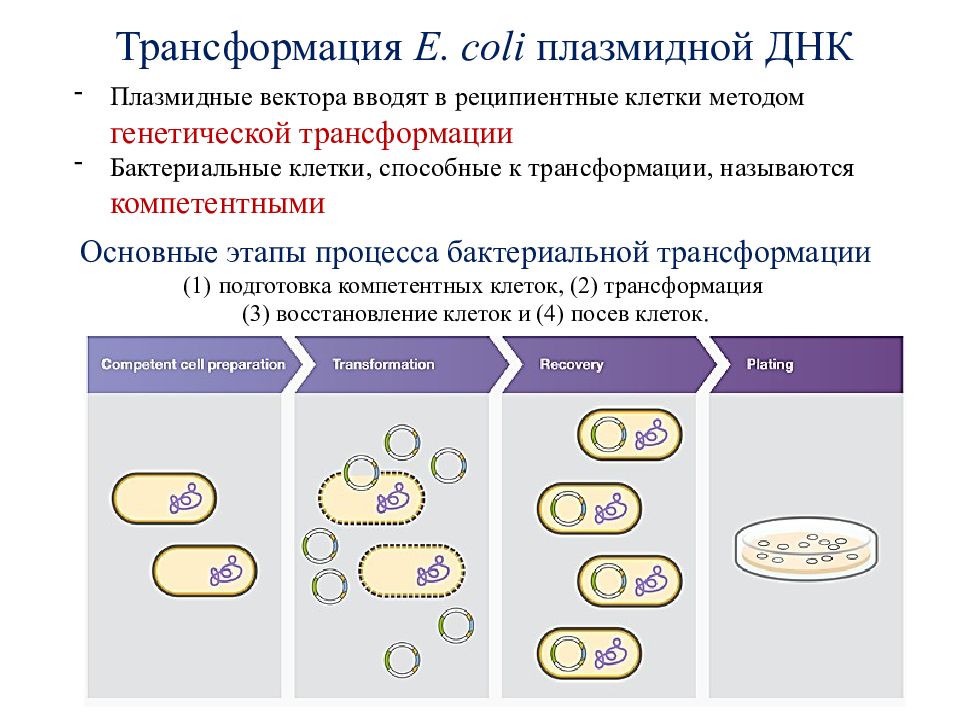

Трансформация E. с oli плазмидной ДНК Плазмидные вектора вводят в реципиентные клетки методом генетической трансформации Бактериальные клетки, способные к трансформации, называются компетентными Основные этапы процесса бактериальной трансформации подготовка компетентных клеток, (2) трансформация ( 3) восстановление клеток и (4) посев клеток.

Слайд 29

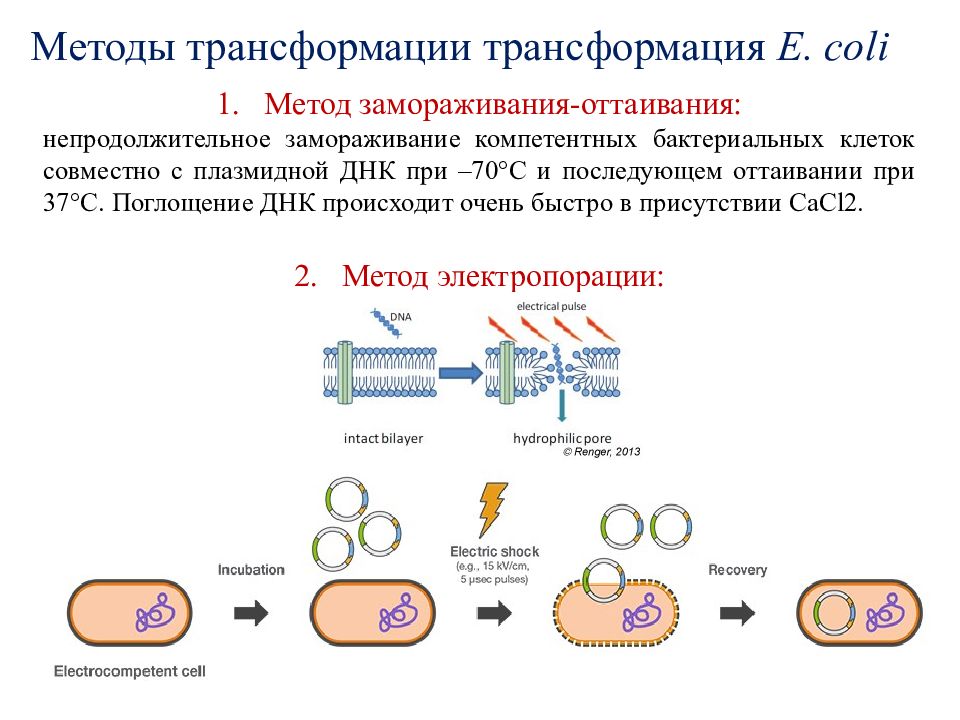

Метод замораживания-оттаивания: непродолжительное замораживание компетентных бактериальных клеток совместно с плазмидной ДНК при –70°С и последующем оттаивании при 37 ° С. Поглощение ДНК происходит очень быстро в присутствии CaCl2. 2. Метод электропорации : Методы трансформации трансформация E. с oli

Слайд 30

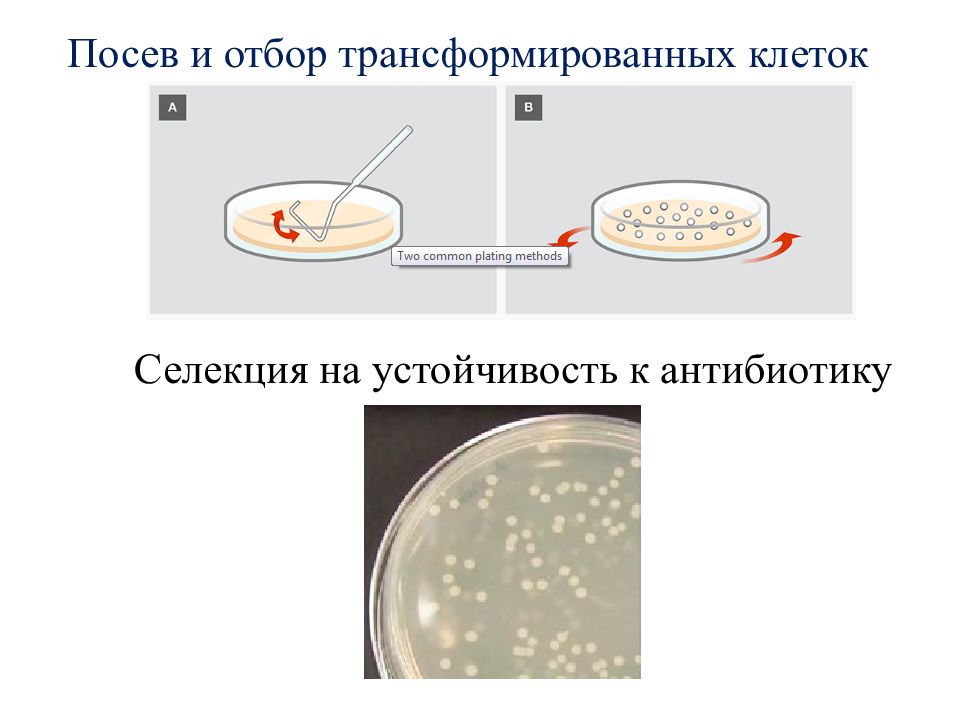

Посев и отбор трансформированных клеток Селекция на устойчивость к антибиотику

Слайд 31

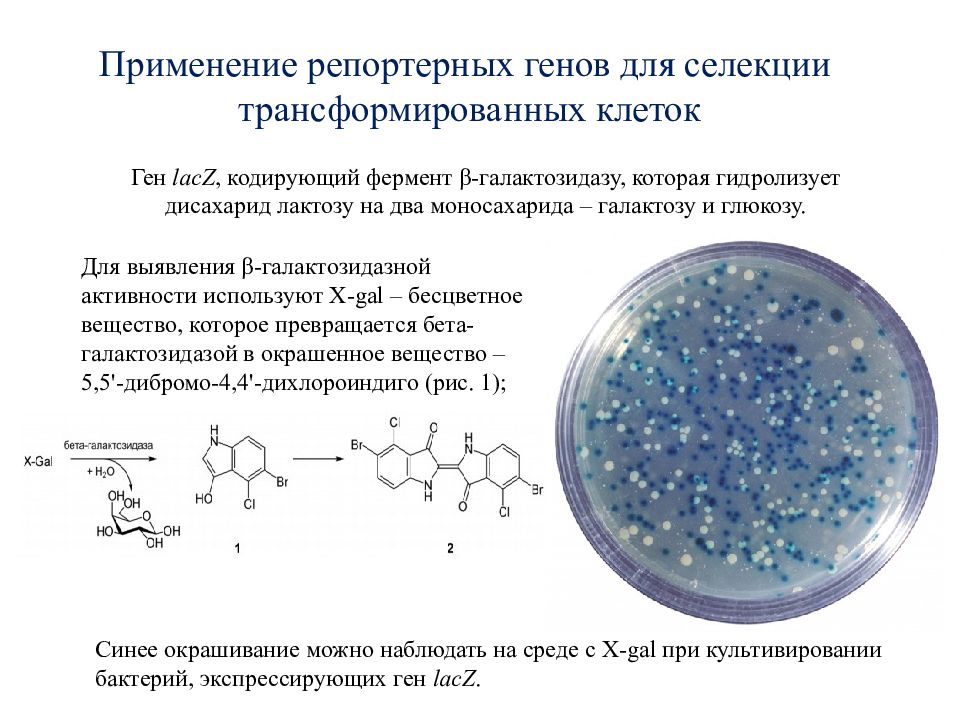

Ген lacZ, кодирующий фермент β- галактозидазу, которая гидролизует дисахарид лактозу на два моносахарида – галактозу и глюкозу. Применение репортерных генов для селекции трансформированных клеток Для выявления β - галактозидазной активности используют X- gal – бесцветное вещество, которое превращается бета- галактозидазой в окрашенное вещество – 5,5'-дибромо-4,4'-дихлороиндиго (рис. 1); Синее окрашивание можно наблюдать на среде с X- gal при культивировании бактерий, экспрессирующих ген lacZ.

Слайд 32

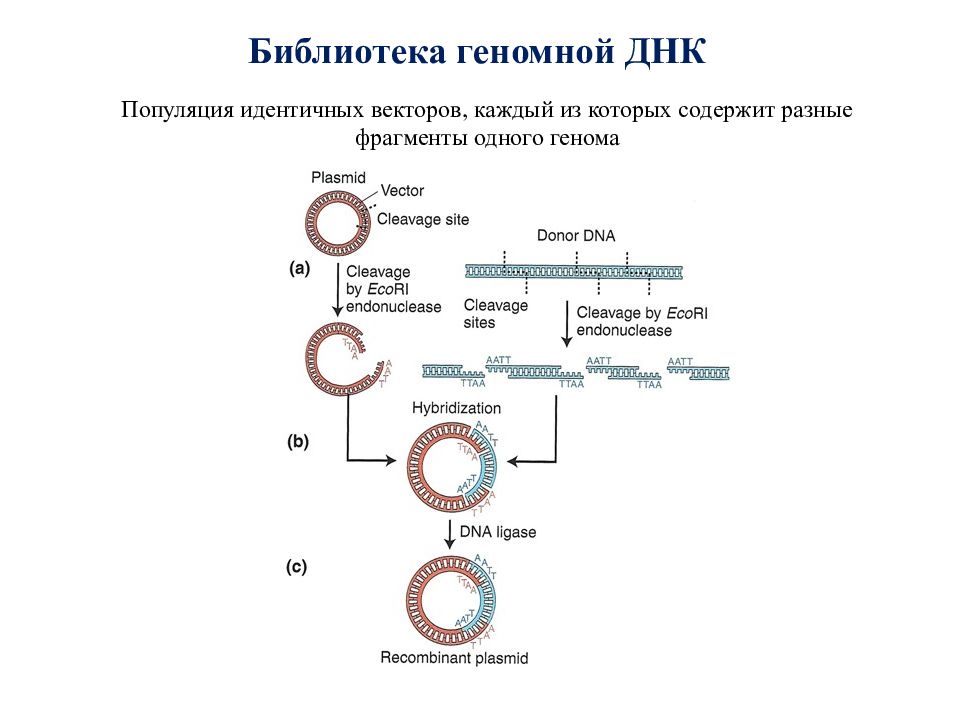

Библиотека геномной ДНК Популяция идентичных векторов, каждый из которых содержит разные фрагменты одного генома

Слайд 35: ДНК полиморфизм

ДНК полиморфизм (DNA polymorphism ) — существование в популяции двух или большего числа альтернативных форм (аллелей) определенного локуса хромосомы (гена), которые различаются нуклеотидной последовательностью или различным числом повторяющихся нуклеотидных последовательностей. Отличия на уровне ДНК (полиморфизм ДНК) могут быть выявлены: – в результате обработки ДНК эндонуклеазами рестрикции. – с помощью гибридизации с известными нуклеотидными последовательностями; – при секвенировании нуклеотидной последовательности; – при сравнении длины фрагментов, полученных с помощью ПЦР;

Слайд 36: Основные классы молекулярных маркеров

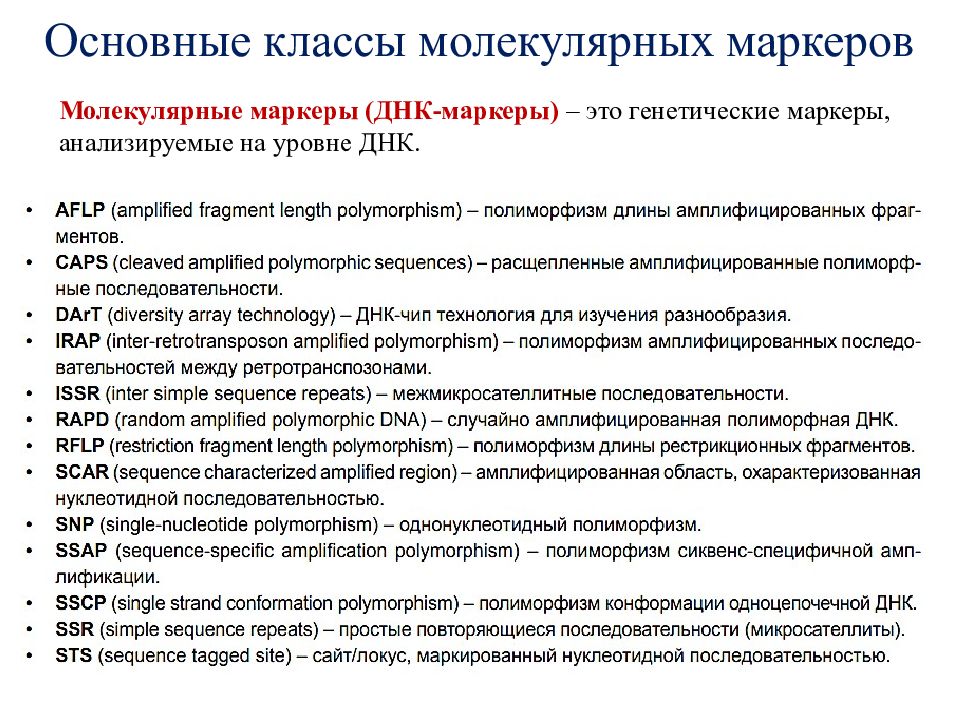

Молекулярные маркеры (ДНК-маркеры ) – это генетические маркеры, анализируемые на уровне ДНК.

Слайд 37

Схематическая классификация молекулярных маркеров и год их первого упоминания в публикациях

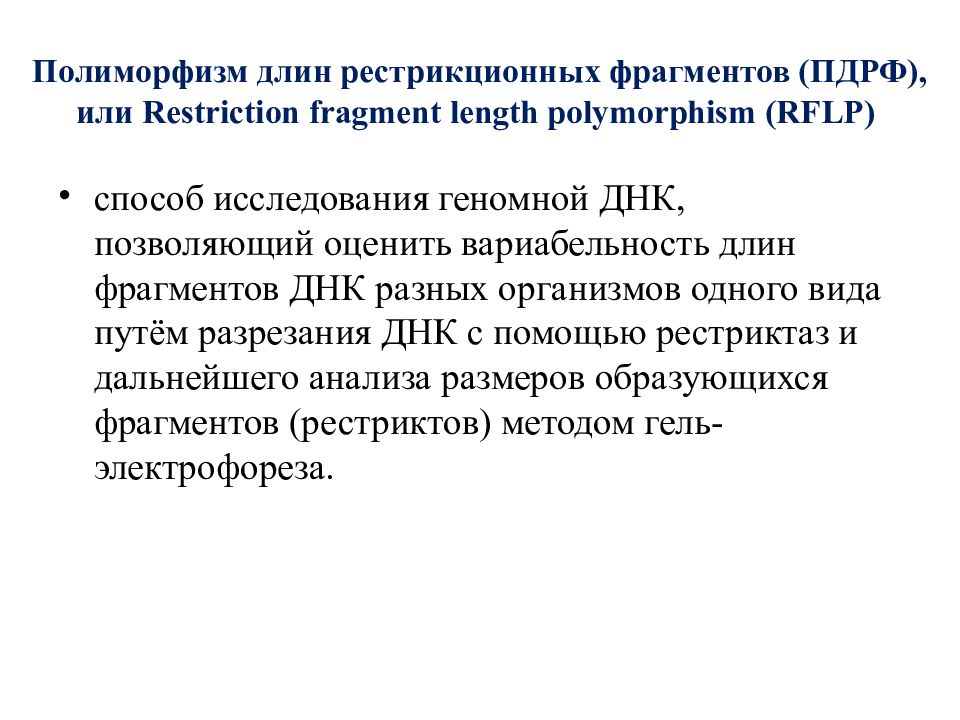

Слайд 39: Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ( ПДРФ), или Restriction fragment length polymorphism ( RFLP )

способ исследования геномной ДНК, позволяющий оценить вариабельность длин фрагментов ДНК разных организмов одного вида путём разрезания ДНК с помощью рестриктаз и дальнейшего анализа размеров образующихся фрагментов ( рестриктов ) методом гель-электрофореза.

Слайд 40

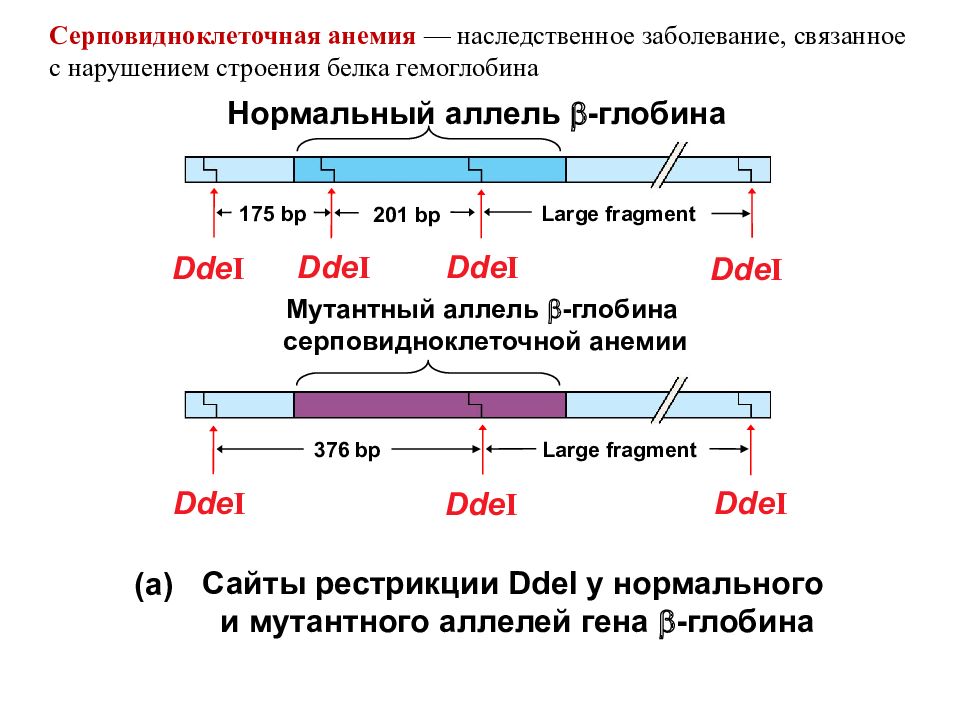

Нормальный аллель - глобина Мутантный аллель - глобина серповидноклеточной анемии (a) Сайты рестрикции DdeI у нормального и мутантного аллелей гена - глобина 201 bp 175 bp 376 bp Large fragment Large fragment Dde I Dde I Dde I Dde I Dde I Dde I Dde I Серповидноклеточная анемия — наследственное заболевание, связанное с нарушением строения белка гемоглобина

Слайд 41

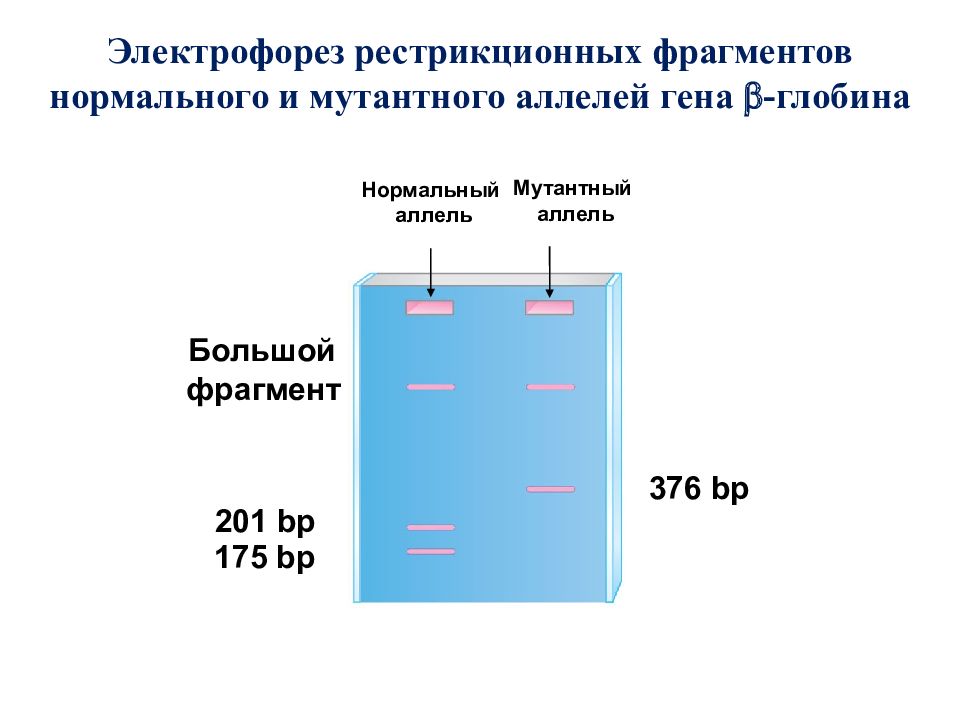

Большой фрагмент Нормальный аллель Мутантный аллель 201 bp 175 bp 376 bp Электрофорез рестрикционных фрагментов нормального и мутантного аллелей гена - глобина

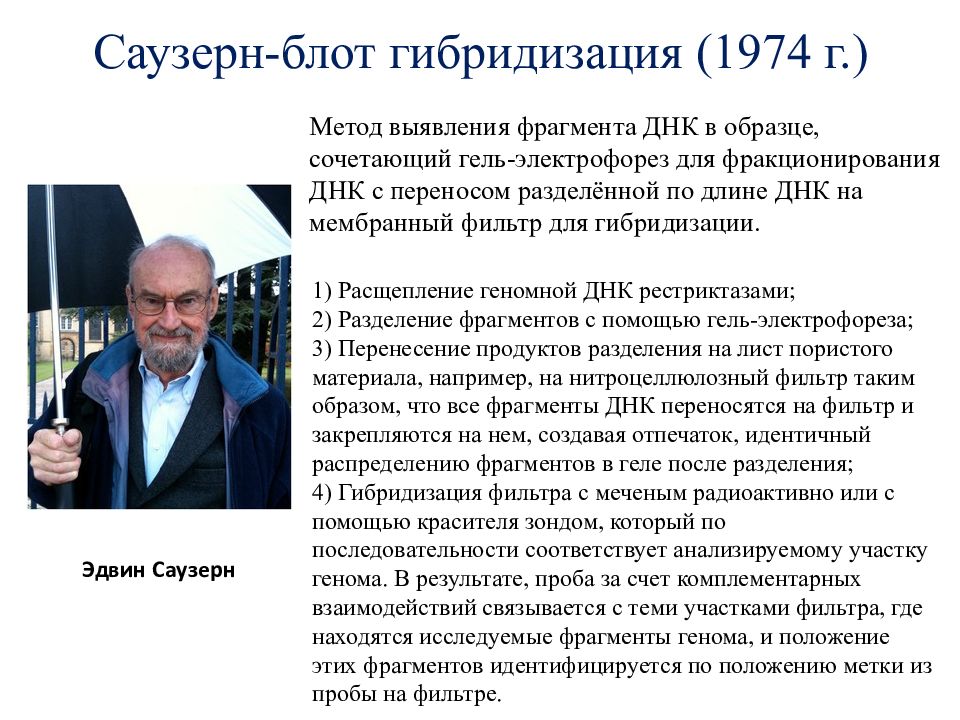

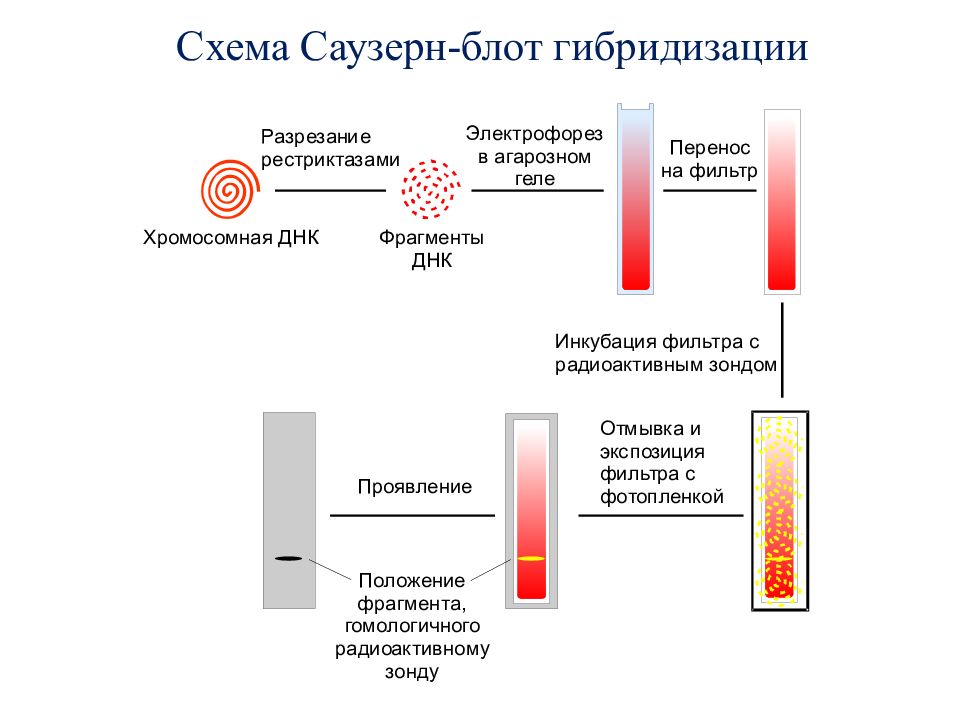

Слайд 42: Саузерн-блот гибридизаци я (1974 г.)

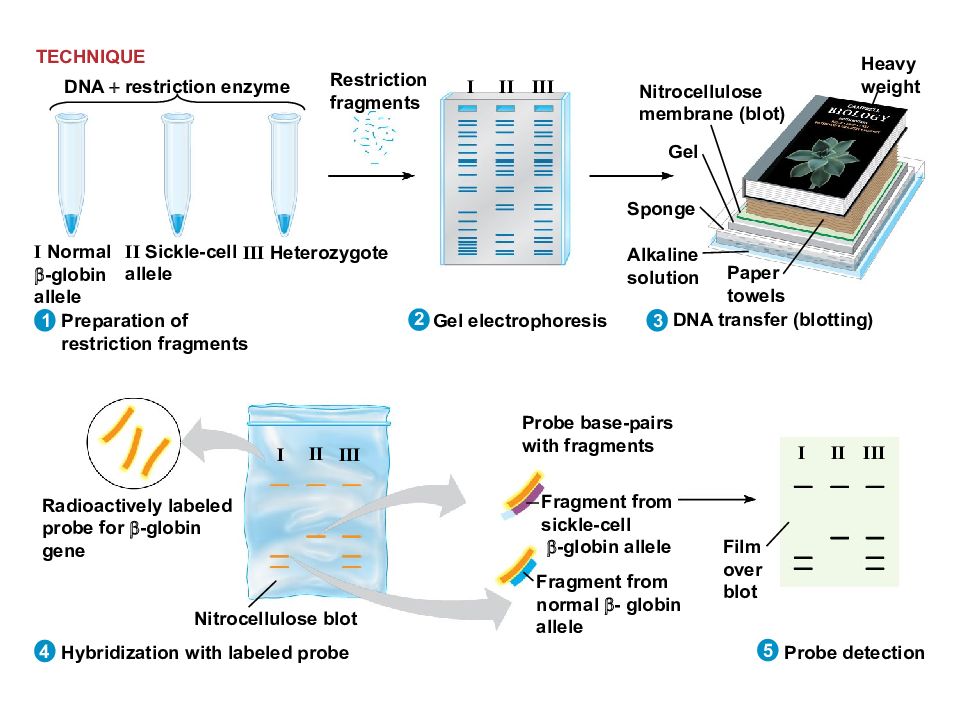

Метод выявления фрагмента ДНК в образце, сочетающий гель-электрофорез для фракционирования ДНК с переносом разделённой по длине ДНК на мембранный фильтр для гибридизации. Саузерн-блот гибридизаци я (1974 г.) Эдвин Саузерн 1) Расщепление геномной ДНК рестриктазами ; 2 ) Р азделение фрагментов с помощью гель-электрофореза; 3 ) П еренесение продуктов разделения на лист пористого материала, например, на нитроцеллюлозный фильтр таким образом, что все фрагменты ДНК переносятся на фильтр и закрепляются на нем, создавая отпечаток, идентичный распределению фрагментов в геле после разделения; 4 ) Г ибридизация фильтра с меченым радиоактивно или с помощью красителя зондом, который по последовательности соответствует анализируемому участку генома. В результате, проба за счет комплементарных взаимодействий связывается с теми участками фильтра, где находятся исследуемые фрагменты генома, и положение этих фрагментов идентифицируется по положению метки из пробы на фильтре.

Слайд 44

DNA restriction enzyme 3 2 1 4 TECHNIQUE I Normal -globin allele II Sickle-cell allele III Heterozygote Restriction fragments Nitrocellulose membrane (blot) Heavy weight Gel Sponge Alkaline solution Paper towels II I III II I III II I III Preparation of restriction fragments Gel electrophoresis DNA transfer (blotting) Radioactively labeled probe for -globin gene Nitrocellulose blot Probe base-pairs with fragments Fragment from sickle-cell -globin allele Fragment from normal - globin allele Film over blot Hybridization with labeled probe Probe detection 5

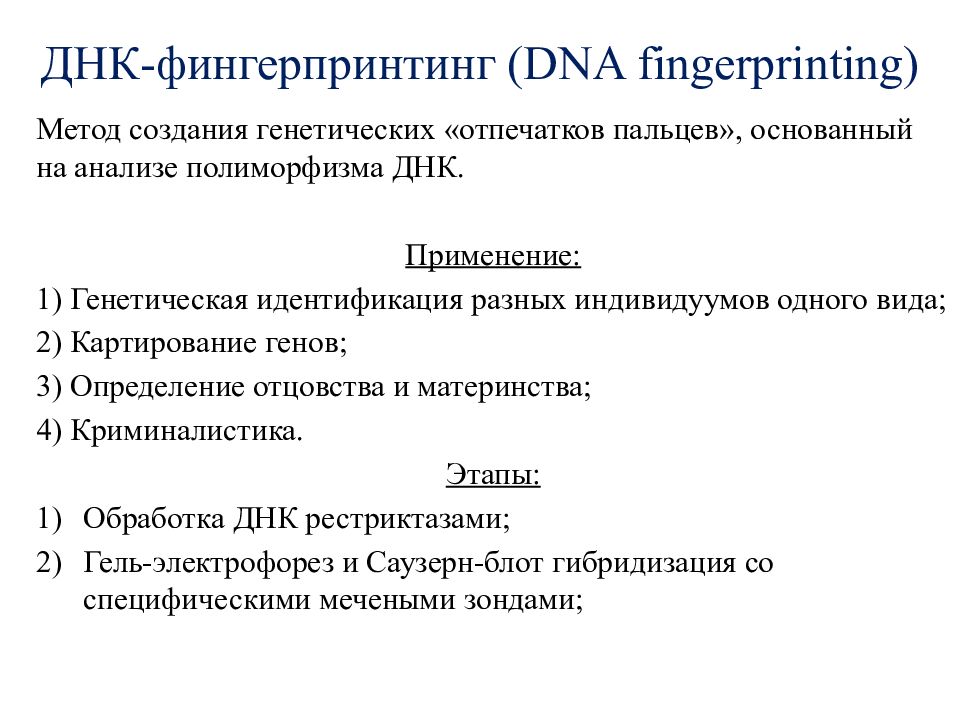

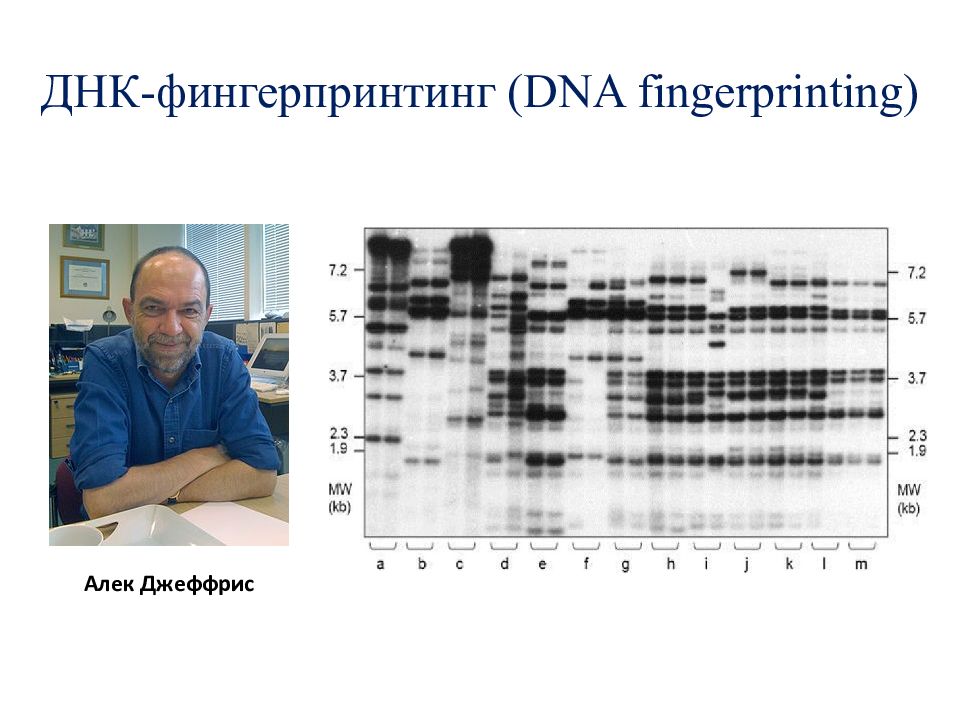

Слайд 45: ДНК- фингерпринтинг ( DNA fingerprinting )

М етод создания генетических «отпечатков пальцев », основанный на анализе полиморфизма ДНК. Применение: 1) Генетическая идентификация разных индивидуумов одного вида; 2) Картирование генов; 3 ) Определение отцовства и материнства; 4) Криминалистика. Этапы: Обработка ДНК рестриктазами ; Гель-электрофорез и Саузерн-блот гибридизация со специфическими мечеными зондами;