Первый слайд презентации

Тема: «Средства энергоснабжения, освещения, жизнеобеспечения, связи и оповещения, применяемые в ходе проведения аварийно-спасательных работ» Учебное занятие 7 мая 2014 г. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ № 57 Территориальное подразделение «Нагатино-2»

Слайд 2

ЦЕЛЬ учебного занятия: систематизация изученного в 6 семестре учебного материала в рамках подготовки студентов к зачету по дисциплине «Техническое обслуживание и ремонт аварийно-спасательного инструмента и оборудования» Учебные вопросы: 1. Средства энергоснабжения: мобильные, переносные электростанции 2. Средства освещения: мобильные и переносные осветительные комплексы (установки) 3. Средства жизнеобеспечения: теплогенерирующие установки, станции очистки и опреснения воды, быстровозводимые сооружения 4. Оборудование работающее под давлением 5. Средства связи и оповещения 3

Слайд 3

Классификация аварийно-спасательной техники Аварийно-спасательный инструмент и оборудование Средства инженерно-технического обеспечения АСР Средства индивидуальной защиты спасателя (пожарного) Мобильные аварийно-спасательные средства Робототехнические аварийно-спасательные средства Средства связи и оповещения Средства поиска пострадавших Средства спасения людей при пожаре

Слайд 4

Классификация средств инженерно-технического обеспечения проведения АСР Средства энергоснабжения : - электростанции стационарные; - электростанции передвижные; - электростанции переносные - компрессорные станции Средства освещения : - мобильные осветительные комплексы; - переносные осветительные комплексы Машины разборки завалов : - универсал. машины разб. завалов; - автокраны; - манипуляторы; - погрузчики Землеройные машины : - котлованные машины; - траншейные машины; - экскаваторы Средства жизнеобеспечения : - теплогенерирующие установки; - средства водоочистки; - быстровозводимые сооружения Рабочее навесное оборудование : - гидравлические ножницы; - гидравлические молоты; - навесные грейферы Машины преодоления препятствий : - инженерные машины разграждения; - путепрокладчики; - бульдозеры; - снегоочистители; - плавающие транспортеры

Слайд 5

По выходной мощности: - малой (до 10 кВт); - средней (от 10 до 100 кВт); - большой (более 100 кВт) По назначению: силовые; - осветительные; - спец. назначения; - основные; - резервные; - аварийные По роду тока: - постоянного; - переменного однофазного; - переменного трехфазного По виду первичного двигателя: - бензиновые (карбюраторные); - дизельные; - газотурбинные По степени подвижности: - передвижные; - переносные; - стационарные По способу охлаждения двигателя: - с воздушной системой; - с водовоздушной (радиаторной) системой По числу источников электрической энергии: - одноагрегатные; - многоагрегатные По способу защиты от атмосферного воздействия: - капотного исполнения; - бескапотного исполнения; - контейнерного исполнения; - кузовного исполнения Классификация электростанций (электроагрегатов) По типу генератора: - синхронные; - асинхронные По автоматизации: - неавтоматизированные; - автоматизированные (1, 2 и 3-й степени) По способу регулировки напряжения: - ручной способ; - автоматический способ; - комбинированный способ

Слайд 6

5 Понятия и определения Электростанция – это совокупность энергетических установок, оборудования, аппаратуры, транспортных средств или сооружений, используемых непосредственно для производства электрической энергии и подачи ее потребителю. Электроагрегат - это энергетическая установка, состоящая из двигателя внутреннего сгорания и электрического генератора, смонтированных на общей раме, укомплектованная щитом управления и вспомогательным оборудованием. Электроагрегаты и электростанции являются автономными источниками электроэнергии, предназначенными для питания потребителей электрической энергии различной частоты и напряжений в зависимости от их назначения Передвижная электростанция – силовая установка, предназначенная для производства электроэнергии и подачи ее потребителям в районе проведения аварийно-спасательных работ. Представляет собой электросиловую установку, состоящую из электроагрегата и дополнительного в зависимости от назначения электростанции оборудования, смонтированного на транспортном средстве или на прицепе.

Слайд 7

Дизельная электростанция - это стационарная или передвижная энергетическая установка на базе дизель-электрического агрегата, дополнительно включающая в себя устройства для распределения электроэнергии, автоматики, пульт управления, комплекты ЗИП. Предназначена для выработки электрической энергии за счет вращения генератора с помощью приводного двигателя. Дизель-генератор - устройство, состоящее из конструктивно объединённых дизельного двигателя и генератора. Бензиновая электростанция - это стационарная или передвижная энергетическая установка, оборудованная электрическим генератором с приводом от карбюраторного двигателя внутреннего сгорания, а так же пультом управления для распределения электрической энергии. Генератор предназначен для преобразования механической энергии вращающегося двигателя в электрическую. Бензогенератор представляет собой комбинацию из бензинового двухтактного или четырехтактного двигателя и электрического генератора. Большинство бензоэлектростанций опционально дополнительно оснащаются различными электронными схемами, например: стабилизации напряжения, защиты от перегрузок и перенапряжения, контроля расхода масла, индикаторами нагрузки, наличие электростартера и т.п.

Слайд 8

Генератор - это специальное устройство, преобразующее один тип энергии в другой. Главная его часть – это двигатель внутреннего сгорания. Самыми распространенными являются двигатели, работающие на дизельном, газовом и бензиновом топливе, преобразующие энергию сгорания этих видов топлива в электрическую энергию. Все электростанции условно делятся на несколько групп в зависимости от следующих признаков : - мощность ; - род и частота тока ; - тип двигателя и вид топлива ; - степень автоматизации; - способ регулировки напряжения; - способ транспортировки и исполнения.

Слайд 9

Перечень основных выходных параметров электростанций Электростанции характеризуются следующими выходными параметрами : - номинальной мощностью - кВт ; - номинальным напряжением - В ; - номинальным током - А ; - родом тока – постоянный, переменный (одно и трехфазный); - номинальной частотой тока - Гц.

Слайд 10

Принцип работы электростанции В качестве первичного двигателя в дизель-генераторах используются ДВС с воспламенением топлива от сжатия воздуха, в бензогенераторах используются ДВС с воспламенением топлива от свечи зажигания. Энергия, выделившаяся при сгорании топлива, в дизеле производит механическую работу и теплоту. Механическая работа на валу двигателя используется для выработки электроэнергии генератором электрического тока.

Слайд 11

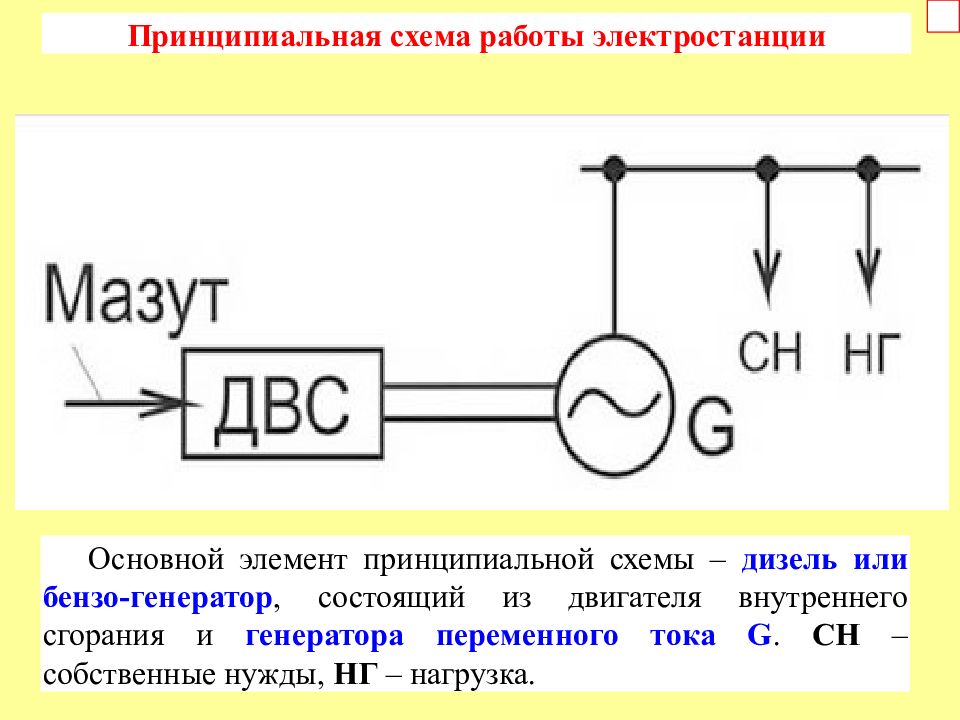

Принципиальная схема работы электростанции Основной элемент принципиальной схемы – дизель или бензо-генератор, состоящий из двигателя внутреннего сгорания и генератора переменного тока G. СН – собственные нужды, НГ – нагрузка.

Слайд 12

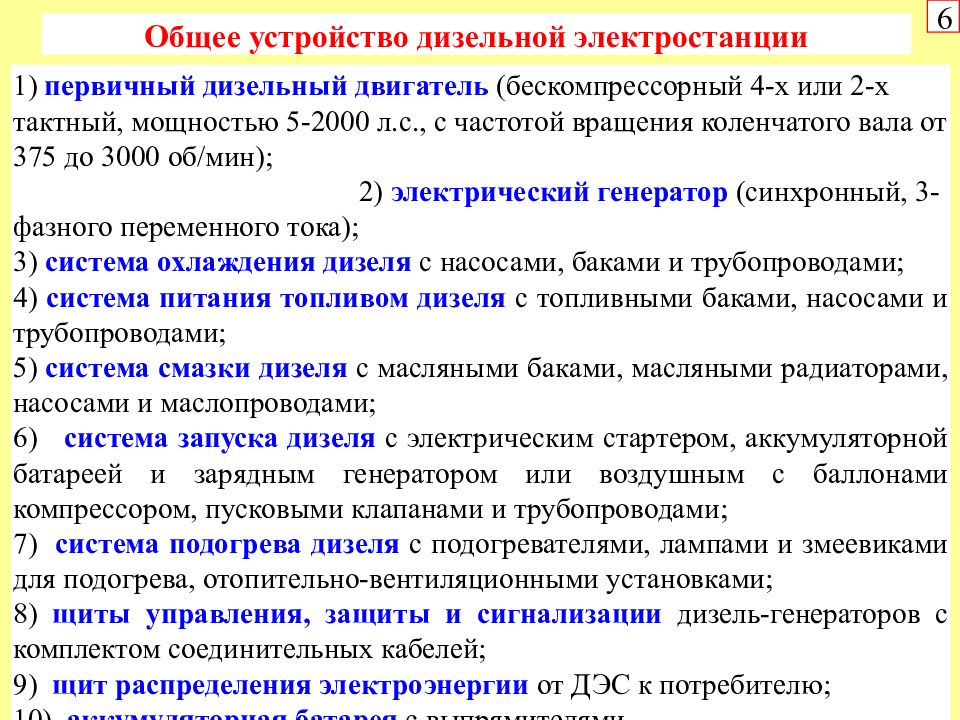

6 Общее устройство дизельной электростанции 1) первичный дизельный двигатель (бескомпрессорный 4-х или 2-х тактный, мощностью 5-2000 л.с., с частотой вращения коленчатого вала от 375 до 3000 об/мин); 2) электрический генератор (синхронный, 3-фазного переменного тока); 3) система охлаждения дизеля с насосами, баками и трубопроводами; 4) система питания топливом дизеля с топливными баками, насосами и трубопроводами; 5) система смазки дизеля с масляными баками, масляными радиаторами, насосами и маслопроводами; 6) система запуска дизеля с электрическим стартером, аккумуляторной батареей и зарядным генератором или воздушным с баллонами компрессором, пусковыми клапанами и трубопроводами; 7) система подогрева дизеля с подогревателями, лампами и змеевиками для подогрева, отопительно-вентиляционными установками; 8) щиты управления, защиты и сигнализации дизель-генераторов с комплектом соединительных кабелей; 9) щит распределения электроэнергии от ДЭС к потребителю; 10) аккумуляторная батарея с выпрямителями

Слайд 13

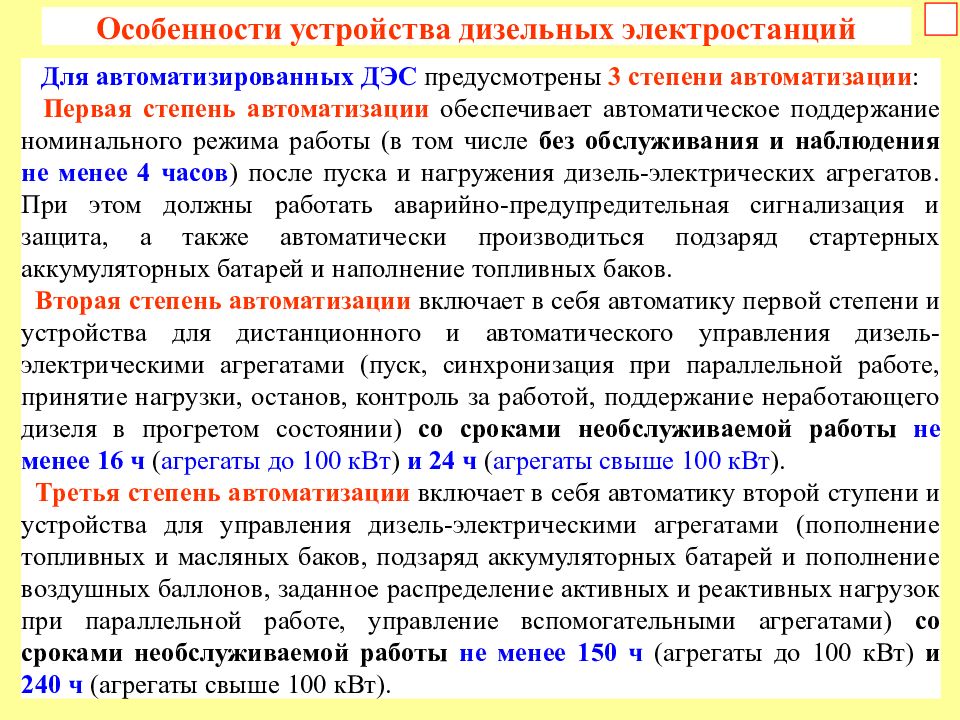

Особенности устройства дизельных электростанций Для автоматизированных ДЭС предусмотрены 3 степени автоматизации : Первая степень автоматизации обеспечивает автоматическое поддержание номинального режима работы (в том числе без обслуживания и наблюдения не менее 4 часов ) после пуска и нагружения дизель-электрических агрегатов. При этом должны работать аварийно-предупредительная сигнализация и защита, а также автоматически производиться подзаряд стартерных аккумуляторных батарей и наполнение топливных баков. Вторая степень автоматизации включает в себя автоматику первой степени и устройства для дистанционного и автоматического управления дизель-электрическими агрегатами (пуск, синхронизация при параллельной работе, принятие нагрузки, останов, контроль за работой, поддержание неработающего дизеля в прогретом состоянии) со сроками необслуживаемой работы не менее 16 ч ( агрегаты до 100 кВт ) и 24 ч ( агрегаты свыше 100 кВт ). Третья степень автоматизации включает в себя автоматику второй ступени и устройства для управления дизель-электрическими агрегатами (пополнение топливных и масляных баков, подзаряд аккумуляторных батарей и пополнение воздушных баллонов, заданное распределение активных и реактивных нагрузок при параллельной работе, управление вспомогательными агрегатами) со сроками необслуживаемой работы не менее 150 ч (агрегаты до 100 кВт) и 240 ч (агрегаты свыше 100 кВт).

Слайд 14

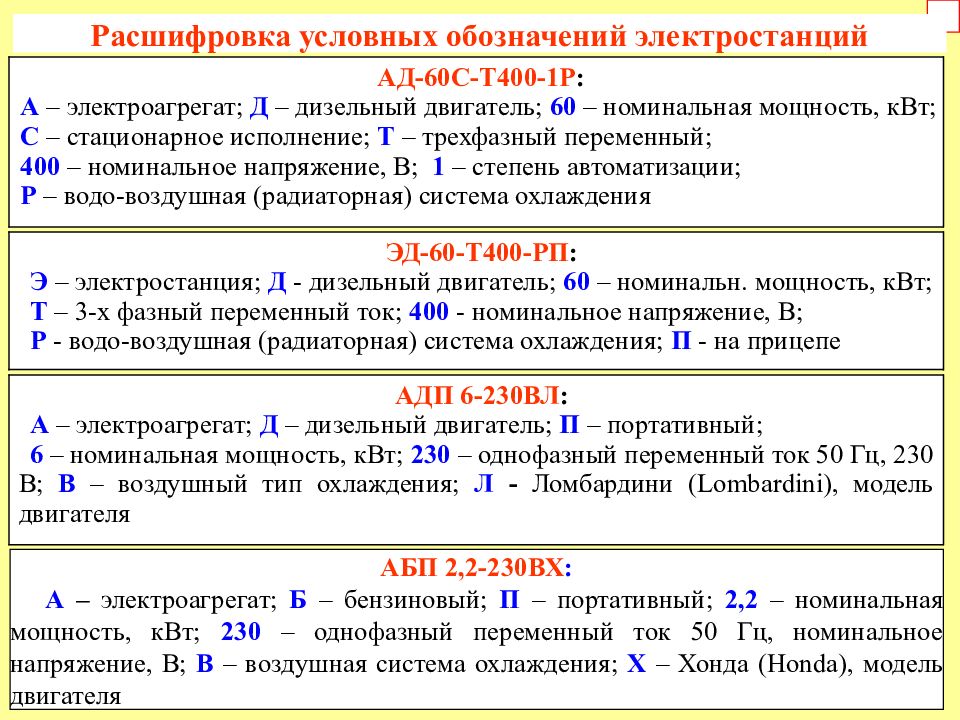

Расшифровка условных обозначений электростанций АД-60С-Т400-1Р : А – электроагрегат; Д – дизельный двигатель; 60 – номинальная мощность, кВт; С – стационарное исполнение; Т – трехфазный переменный; 400 – номинальное напряжение, В; 1 – степень автоматизации; Р – водо-воздушная (радиаторная) система охлаждения ЭД-60-Т400-РП : Э – электростанция; Д - дизельный двигатель; 60 – номинальн. мощность, кВт; Т – 3-х фазный переменный ток; 400 - номинальное напряжение, В; Р - водо-воздушная (радиаторная) система охлаждения; П - на прицепе АДП 6-230ВЛ : А – электроагрегат; Д – дизельный двигатель; П – портативный; 6 – номинальная мощность, кВт; 230 – однофазный переменный ток 50 Гц, 230 В; В – воздушный тип охлаждения; Л - Ломбардини (Lombardini), модель двигателя АБП 2,2-230ВХ : А – электроагрегат; Б – бензиновый; П – портативный; 2,2 – номинальная мощность, кВт; 230 – однофазный переменный ток 50 Гц, номинальное напряжение, В; В – воздушная система охлаждения; Х – Хонда (Honda), модель двигателя

Слайд 15

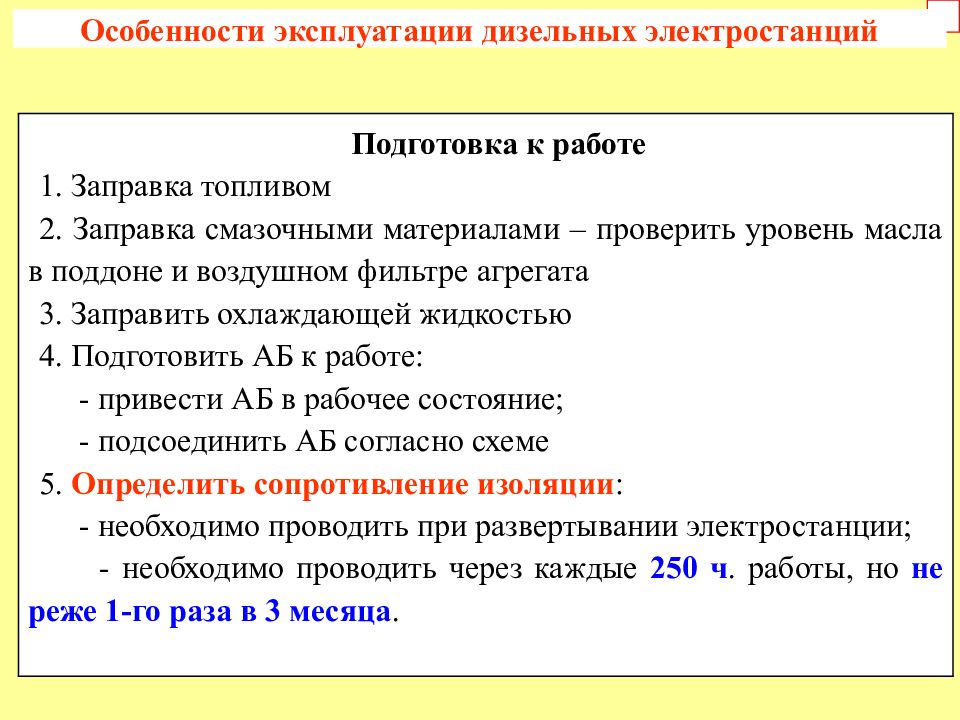

Особенности эксплуатации дизельных электростанций Подготовка к работе 1. Заправка топливом 2. Заправка смазочными материалами – проверить уровень масла в поддоне и воздушном фильтре агрегата 3. Заправить охлаждающей жидкостью 4. Подготовить АБ к работе: - привести АБ в рабочее состояние; - подсоединить АБ согласно схеме 5. Определить сопротивление изоляции : - необходимо проводить при развертывании электростанции; - необходимо проводить через каждые 250 ч. работы, но не реже 1-го раза в 3 месяца.

Слайд 16

Особенности технического обслуживания ДЭС Виды и периодичность ТО Техническое обслуживание для электроагрегатов проводится с периодичностью предусмотренной для первичного двигателя: - ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), выполняется по окончании смены; - первое техническое обслуживание (ТО-1) проводится через каждые 125 ч. работы; - второе техническое обслуживание (ТО-2) проводится через каждые 500 ч. работы; - сезонное техническое обслуживание (СО) проводится два раза в год при переходе с летней эксплуатации на зимнюю и с зимней на летнюю

Слайд 17

1. Двигатель (карбюраторный двигатель внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием и искровым зажиганием) 2. Генератор 3. Бак топливный 4. Рама 5. Амортизаторы 6. Блок с аппаратурой Общее устройство бензогенератора

Слайд 18

Особенности эксплуатации бензогенераторов Важнейшей особенностью эксплуатации бензоагрегата является то, что каждый раз после расхода одного бака топлива необходимо останавливать работу бензиновой электростанции до полного охлаждения. Длительное беспрерывное применение чревато выходом генератора из строя. Не стоит пытаться обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии от бензогенератора, присоединяя к нему бак большего объема. Величина топливного бака точно рассчитана производителем для каждой конкретной модели.

Слайд 19

Работа электростанции После запуска : - дать двигателю нагреться без нагрузки около 3 минут; - затем только подключить электронагрузку ; - если давление масла мало или недостаточен его уровень, то двигатель остановится автоматически. Двигатель запустится сразу же, если долить масло. Проверить уровень масла и долить его.

Слайд 20

Особенности технического обслуживания бензогенераторов Техническое обслуживание бензоагрегата заключается в периодическом внешнем осмотре, содержании его в чистоте, своевременной проверке работоспособности систем и их подрегулировок в соответствии с рекомендациями руководств по эксплуатации. Для поддержания бензоагрегатов в процессе эксплуатации в технически исправном состоянии и для продления его срока службы необходимо выполнять следующие виды его технического обслуживания : - Ежедневное техническое обслуживание (ТО); - Техническое обслуживание через первые 20 часов работы (обкатка); - Техническое обслуживание через каждые 50 и 100 часов наработки ; - Техническое обслуживание через каждые 300 часов наработки ; - Техническое обслуживание при хранении бензоагрегата.

Слайд 21

Особенности технического обслуживания бензогенераторов Работы проводимые в ходе ежедневного ТО: Перед началом и окончанием работы необходимо: - произвести внешний осмотр бензоагрегата; - удалить грязь, пыль, масло с наружных поверхностей бензоагрегата. Особое внимание уделить чистоте ребер блока цилиндра и целостности заземления; - проверить: а) состояние и надежность крепления деталей бензоагрегата, его сборочных единиц (карбюратора, воздушного фильтра, свечи зажигания, топливного бака); б) состояние электропроводки (особое внимание обратить на состояние высоковольтного провода), состояние изолятора свечи зажигания; в) уровень масла в картере двигателя; г) уровень топлива в топливном баке; д) после запуска, на режиме прогрева, проверить герметичность соединений корпуса электроагрегата, топливной системы, системы отвода отработанных газов.

Слайд 22

Особенности технического обслуживания бензогенераторов Работы проводимые в ходе ТО: ТО через первые 20 часов (обкатка) - заменить масло. ТО через 50 часов : 1) заменить масло (в случае работы под высокой нагрузкой или при высокой температуре окружающей среды масло менять через 25 часов ); 2) очистить воздушный фильтр, для чего: - отвернуть гайку и снять крышку; - снять защитный фильтрующий элемент; - промыть внутри крышку и защитный поролоновый фильтрующий элемент в мыльной воде, высушить на воздухе; - обмести бумажный фильтрующий элемент волосяной сметкой (кистью). Разрешается очистка бумажного фильтроэлемента пылесосом с его наружной стороны или продувка насосом с внутренней стороны; - собрать фильтр в обратной последовательности. При эксплуатации бензоагрегата в условиях повышенной запыленности окружающего воздуха очистку фильтра необходимо производить чаще - по мере его запыления.

Слайд 23

Особенности технического обслуживания бензогенераторов ТО через 100 часов : - выполнить работы при ТО через 50 часов работы; - заменить свечу зажигания; - заменить топливный фильтр (если установлен). ТО через 300 часов : - выполнить работы при ТО через 100 часов работы; - произвести регулировку клапанов.

Слайд 24

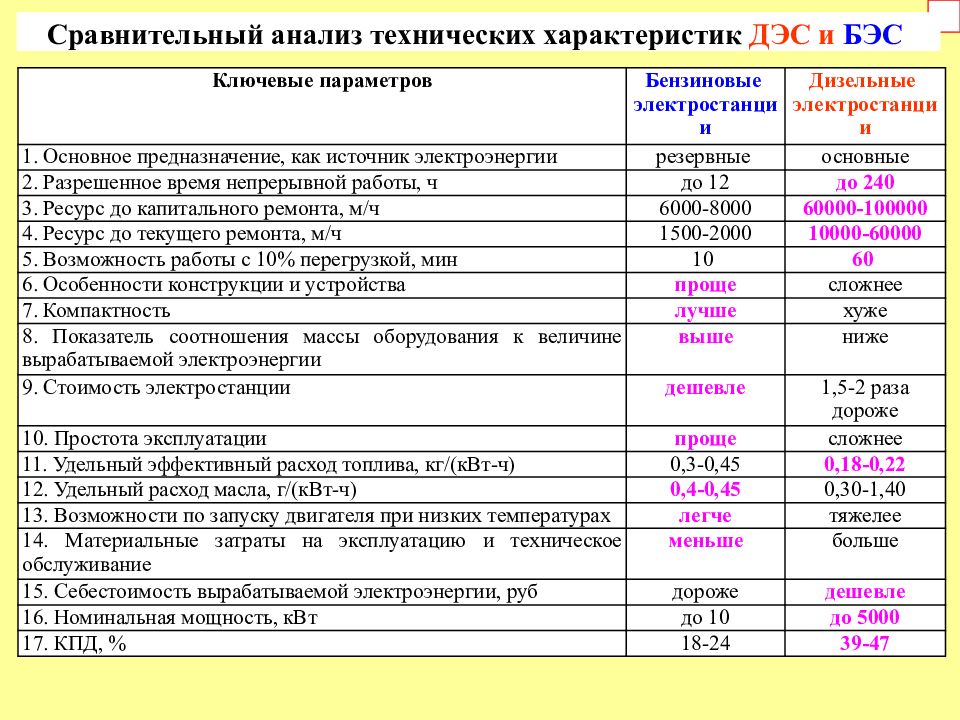

Сравнительный анализ технических характеристик ДЭС и БЭС Ключевые параметров Бензиновые электростанции Дизельные электростанции 1. Основное предназначение, как источник электроэнергии резервные основные 2. Разрешенное время непрерывной работы, ч до 12 до 240 3. Ресурс до капитального ремонта, м/ч 6000-8000 60000-100000 4. Ресурс до текущего ремонта, м/ч 1500-2000 10000-60000 5. Возможность работы с 10% перегрузкой, мин 10 60 6. Особенности конструкции и устройства проще сложнее 7. Компактность лучше хуже 8. Показатель соотношения массы оборудования к величине вырабатываемой электроэнергии выше ниже 9. Стоимость электростанции дешевле 1,5-2 раза дороже 10. Простота эксплуатации проще сложнее 11. Удельный эффективный расход топлива, кг/(кВт-ч) 0,3-0,45 0,18-0,22 12. Удельный расход масла, г/(кВт-ч) 0,4-0,45 0,30-1,40 13. Возможности по запуску двигателя при низких температурах легче тяжелее 14. Материальные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание меньше больше 15. Себестоимость вырабатываемой электроэнергии, руб дороже дешевле 16. Номинальная мощность, кВт до 10 до 5000 17. КПД, % 18-24 39-47

Слайд 25

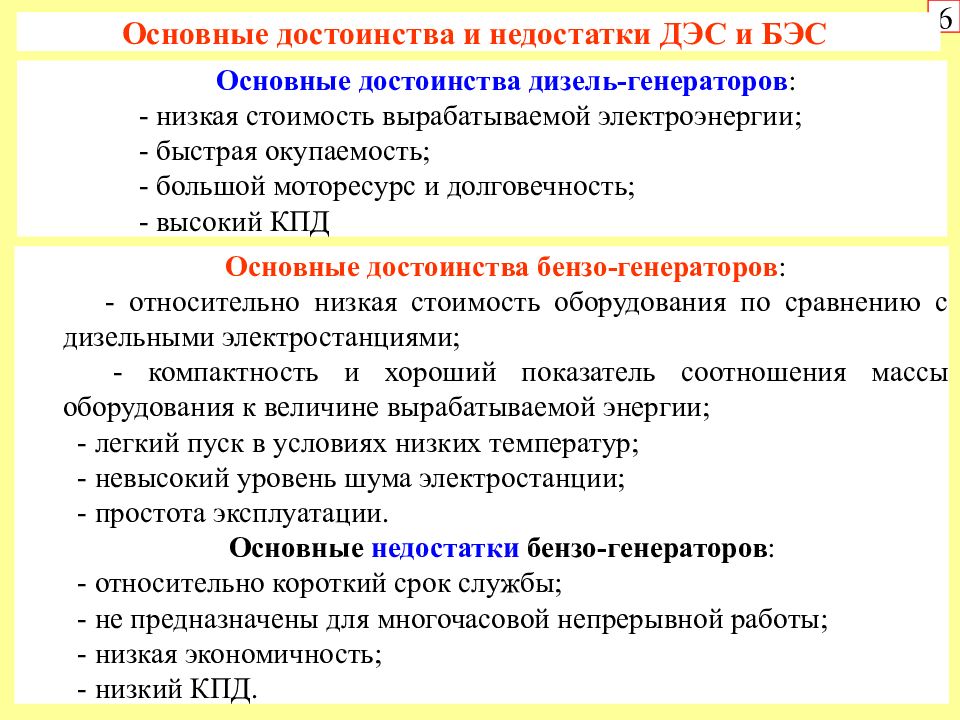

6 Основные достоинства бензо-генераторов : - относительно низкая стоимость оборудования по сравнению с дизельными электростанциями; - компактность и хороший показатель соотношения массы оборудования к величине вырабатываемой энергии; - легкий пуск в условиях низких температур; - невысокий уровень шума электростанции; - простота эксплуатации. Основные недостатки бензо-генераторов : - относительно короткий срок службы; - не предназначены для многочасовой непрерывной работы; - низкая экономичность; - низкий КПД. Основные достоинства и недостатки ДЭС и БЭС Основные достоинства дизель-генераторов : - низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии; - быстрая окупаемость; - большой моторесурс и долговечность; - высокий КПД

Слайд 26

В Ы В О Д: Применение дизельных электростанций более эффективно в ходе длительного периода эксплуатации и при большом объеме энергетической нагрузки 2. Применение бензиновых электростанций наиболее предпочтительно в рамках краткосрочного периода эксплуатации (или частое кратковременное применение) и небольшом объеме энергетической нагрузки

Слайд 27

Тема: «Назначение, типы, характеристики, особенности устройства и применения мобильных осветительных комплексов (установок)»

Слайд 28

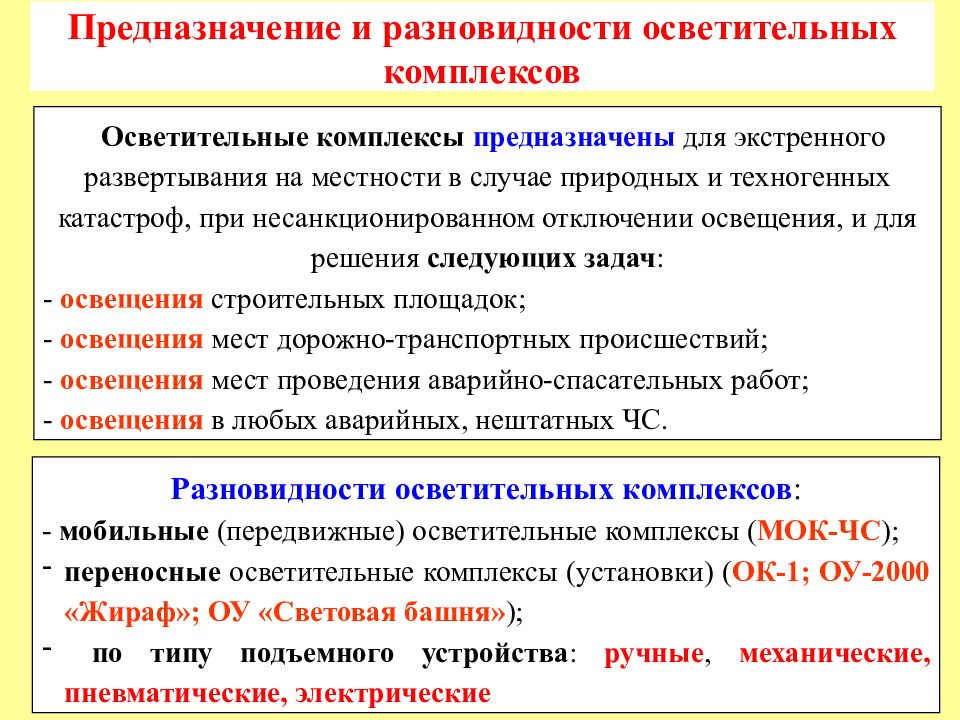

Предназначение и разновидности осветительных комплексов Осветительные комплексы предназначены для экстренного развертывания на местности в случае природных и техногенных катастроф, при несанкционированном отключении освещения, и для решения следующих задач : - освещения строительных площадок; - освещения мест дорожно-транспортных происшествий; - освещения мест проведения аварийно-спасательных работ; - освещения в любых аварийных, нештатных ЧС. Разновидности осветительных комплексов : - мобильные (передвижные) осветительные комплексы ( МОК-ЧС ); переносные осветительные комплексы (установки) ( ОК-1; ОУ-2000 «Жираф»; ОУ «Световая башня» ); по типу подъемного устройства : ручные, механические, пневматические, электрические

Слайд 29

Мобильный осветительный комплекс МОК-ЧС Общее устройство «МОК-ЧС» : Комплекс изготовлен на базе специального двухосного автомо-бильного прицепа, оборудованного специальным кузовом-фургоном для электросилового, осветительного и вспомогательного оборудования. В кузове-фургоне стационарно установлены : - электроагрегат, мощностью 12 кВт; - распределительный щит; - стеллажи для размещения оборудования; - телескопическая осветительная мачта с электрическим приводом подъема (опускания) и механизмом поворота осветительного блока в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Слайд 30

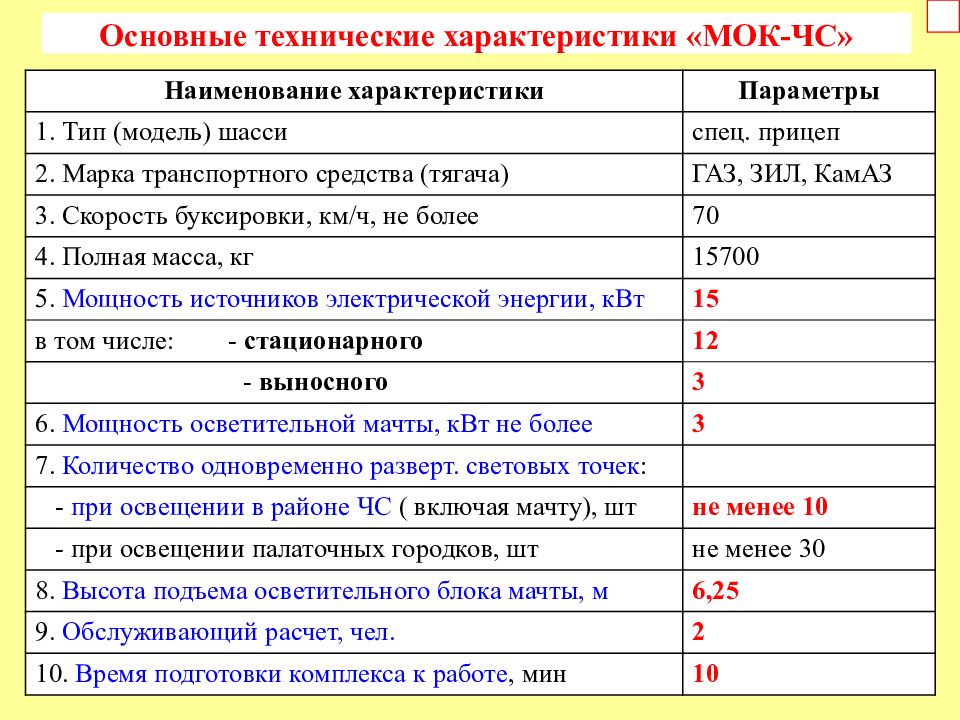

Основные технические характеристики «МОК-ЧС» Наименование характеристики Параметры 1. Тип (модель) шасси спец. прицеп 2. Марка транспортного средства (тягача) ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ 3. Скорость буксировки, км/ч, не более 70 4. Полная масса, кг 15700 5. Мощность источников электрической энергии, кВт 15 в том числе: - стационарного 12 - выносного 3 6. Мощность осветительной мачты, кВт не более 3 7. Количество одновременно разверт. световых точек : - при освещении в районе ЧС ( включая мачту), шт не менее 10 - при освещении палаточных городков, шт не менее 30 8. Высота подъема осветительного блока мачты, м 6,25 9. Обслуживающий расчет, чел. 2 10. Время подготовки комплекса к работе, мин 10

Слайд 31

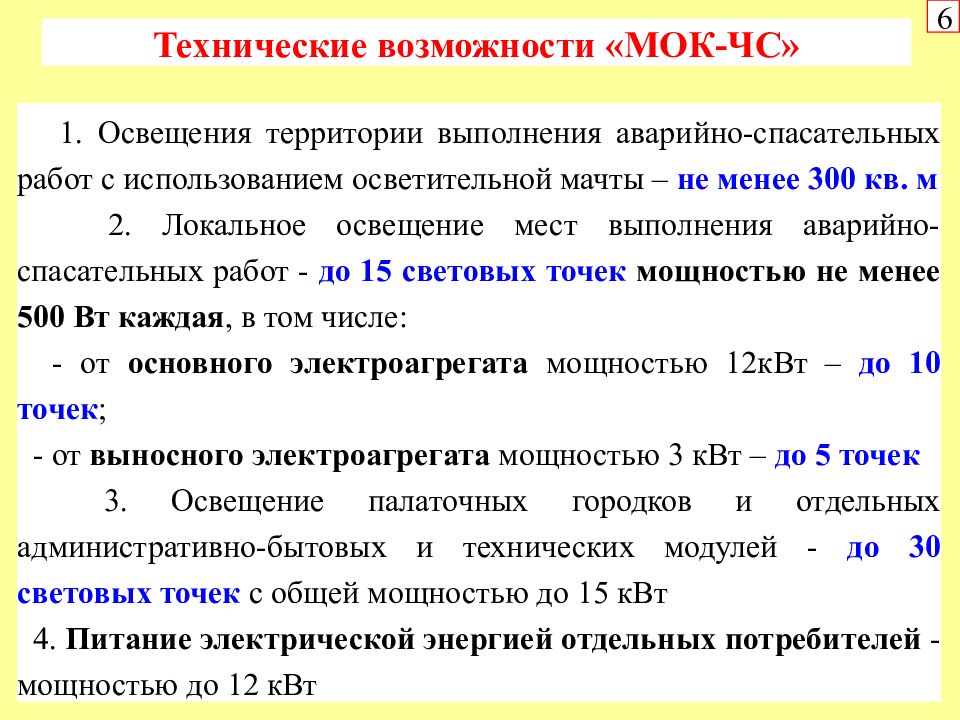

6 Технические возможности «МОК-ЧС» 1. Освещения территории выполнения аварийно-спасательных работ с использованием осветительной мачты – не менее 300 кв. м 2. Локальное освещение мест выполнения аварийно-спасательных работ - до 15 световых точек мощностью не менее 500 Вт каждая, в том числе: - от основного электроагрегата мощностью 12кВт – до 10 точек ; - от выносного электроагрегата мощностью 3 кВт – до 5 точек 3. Освещение палаточных городков и отдельных административно-бытовых и технических модулей - до 30 световых точек с общей мощностью до 15 кВт 4. Питание электрической энергией отдельных потребителей - мощностью до 12 кВт

Слайд 32

Переносной осветительный комплекс ОК-1 ОК-1 предназначен для освещения в темное время суток мест проведения аварийно-спасательных работ, мест дорожно-транспортных происшествий, строительных площадок. В качестве источника энергии возможно использование автономных генераторов переменного тока. Конструктивно мобильный осветительный комплекс ОК-1 представляет собой два мощных прожектора, которые устанавливаются на телескопический штатив «Жираф». Штатив расположен на треноге, что обеспечивает его хорошую устойчивость на любой местности. Мачта телескопическая ОК-1 состоит из трех колен. На оголовнике мачты устанавливают прожекторы 2×500 или 2×1000 Вт

Слайд 33

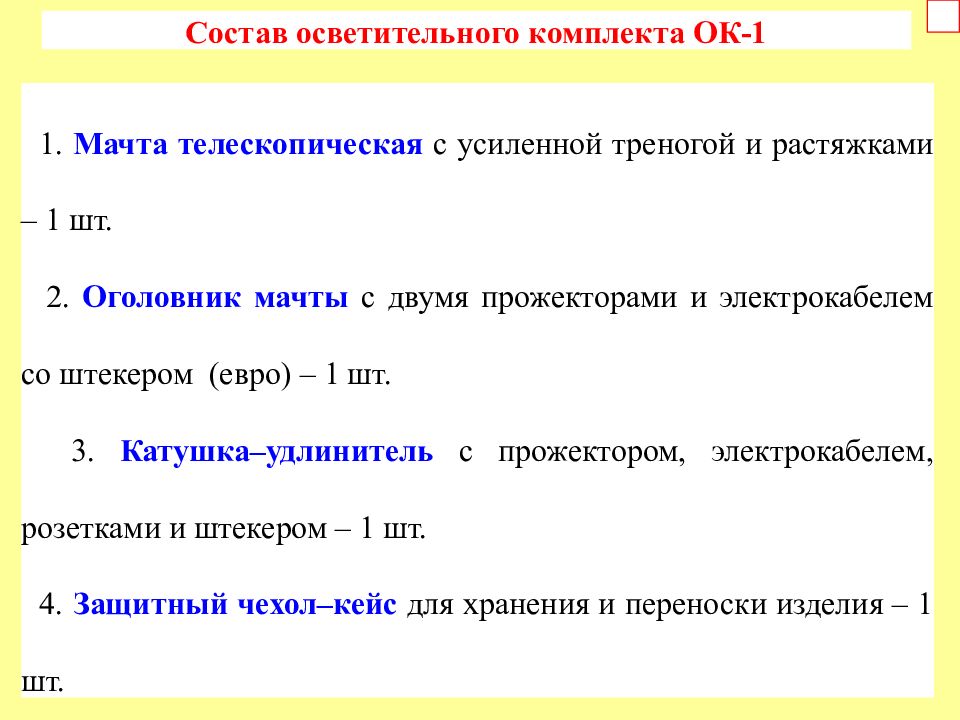

Состав осветительного комплекта ОК-1 1. Мачта телескопическая с усиленной треногой и растяжками – 1 шт. 2. Оголовник мачты с двумя прожекторами и электрокабелем со штекером (евро) – 1 шт. 3. Катушка–удлинитель с прожектором, электрокабелем, розетками и штекером – 1 шт. 4. Защитный чехол–кейс для хранения и переноски изделия – 1 шт.

Слайд 34

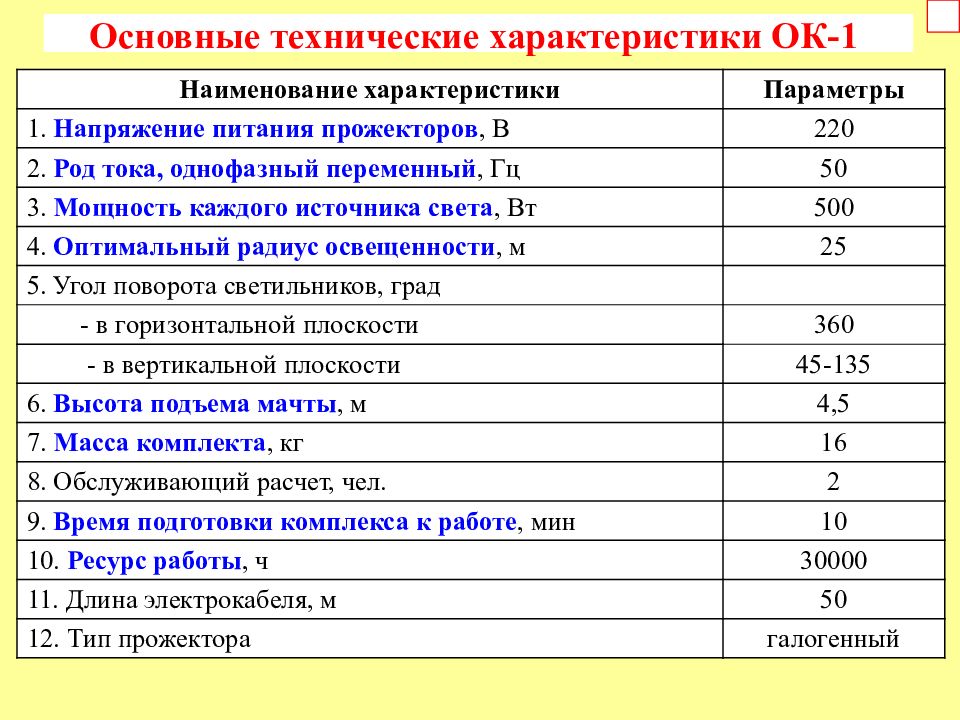

Основные технические характеристики ОК-1 Наименование характеристики Параметры 1. Напряжение питания прожекторов, В 220 2. Род тока, однофазный переменный, Гц 50 3. Мощность каждого источника света, Вт 500 4. Оптимальный радиус освещенности, м 25 5. Угол поворота светильников, град - в горизонтальной плоскости 360 - в вертикальной плоскости 45-135 6. Высота подъема мачты, м 4,5 7. Масса комплекта, кг 16 8. Обслуживающий расчет, чел. 2 9. Время подготовки комплекса к работе, мин 10 10. Ресурс работы, ч 30000 11. Длина электрокабеля, м 50 12. Тип прожектора галогенный

Слайд 35

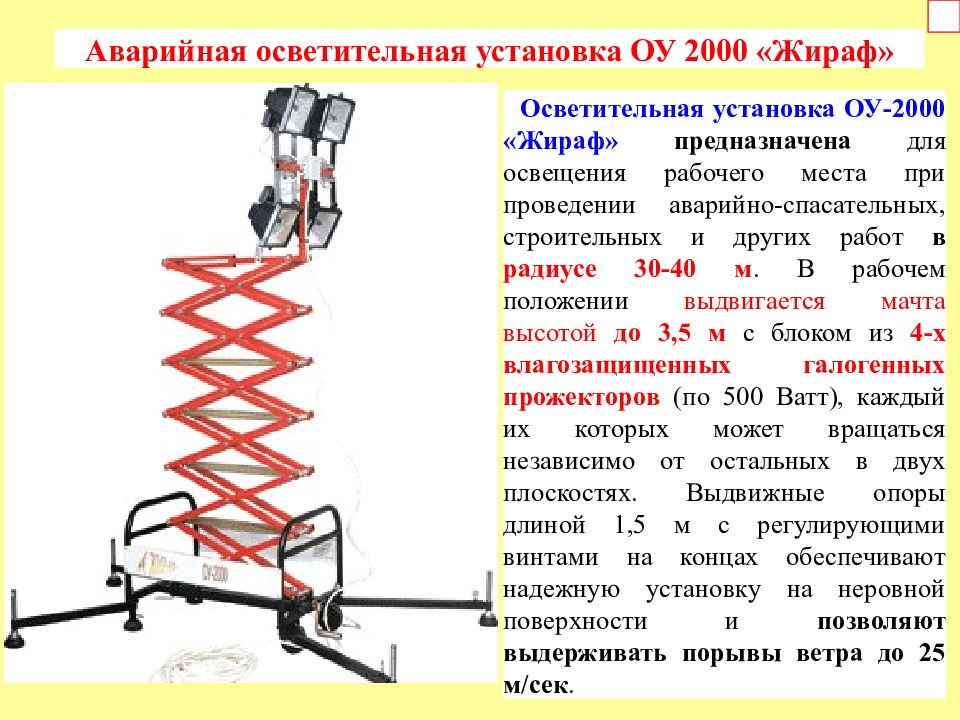

Аварийная осветительная установка ОУ 2000 «Жираф» Осветительная установка ОУ-2000 «Жираф» предназначена для освещения рабочего места при проведении аварийно-спасательных, строительных и других работ в радиусе 30-40 м. В рабочем положении выдвигается мачта высотой до 3,5 м с блоком из 4-х влагозащищенных галогенных прожекторов (по 500 Ватт), каждый их которых может вращаться независимо от остальных в двух плоскостях. Выдвижные опоры длиной 1,5 м с регулирующими винтами на концах обеспечивают надежную установку на неровной поверхности и позволяют выдерживать порывы ветра до 25 м/сек.

Слайд 36

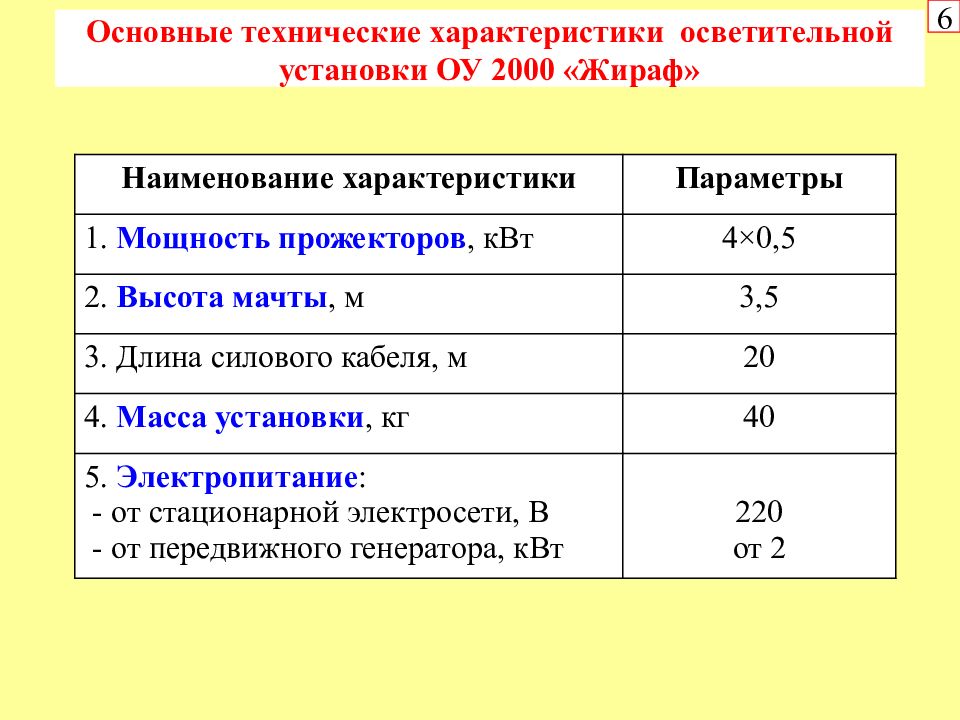

6 Основные технические характеристики осветительной установки ОУ 2000 «Жираф» Наименование характеристики Параметры 1. Мощность прожекторов, кВт 4×0,5 2. Высота мачты, м 3,5 3. Длина силового кабеля, м 20 4. Масса установки, кг 40 5. Электропитание : - от стационарной электросети, В - от передвижного генератора, кВт 220 от 2

Слайд 37

Общее устройство «Световой башни » Осветительная установка «Световая башня» состоит из: - корпуса; - силового блока; - пульта управления; - источника света; - тканевого цилиндра; - нагнетателя воздуха; - воздушного фильтра. Корпус ОУ состоит из стальной рамы 1 и крышки 2 (рис.2) покрытые современными порошковыми лакокрасочными материалами. Силовой блок ОУ расположен внутри клапана 8 (рис. 5) тканевого цилиндра 4 (рис.1) и состоит из диэлектрической пластины, на которой закреплен нагнетатель воздуха 9 и ПРА лампы 10 (рис.8). Тканевый цилиндр (световой столб) 4 (рис.1) диаметром 500 мм. Выполнен из специального воздухонепроницаемого, разрывопрочного материала 90 г/м.кв. В верхней части цилиндра закреплена сетка-капсула 16 (рис.7) с источником света, который гибким шнуром соединен с силовым блоком. Пульт управления 6 (рис.4) расположен под крышкой корпуса, кнопки управления 11,12,13 (рис.4) через отверстия в крышке выведены на внешнюю поверхность. Воздушный фильтр 15 (рис.6) расположен под крышкой корпуса. Источником света является натриевая лампа мощностью от 600 до 1000 Вт, расположенная внутри тканевого цилиндра

Слайд 38

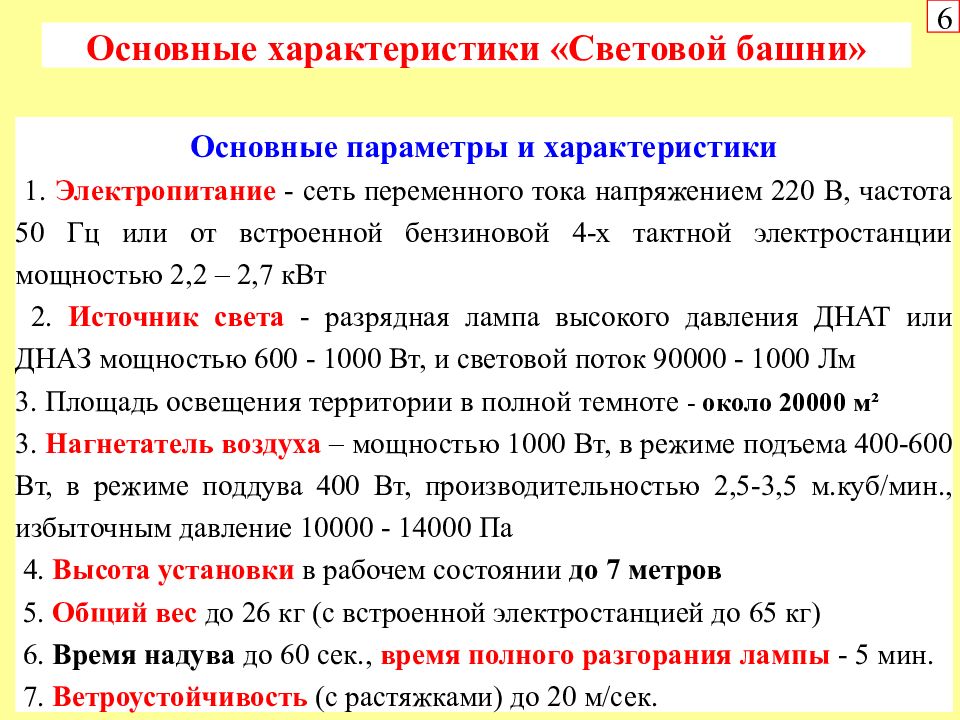

6 Основные характеристики «Световой башни» Основные параметры и характеристики 1. Электропитание - сеть переменного тока напряжением 220 В, частота 50 Гц или от встроенной бензиновой 4-х тактной электростанции мощностью 2,2 – 2,7 кВт 2. Источник света - разрядная лампа высокого давления ДНАТ или ДНАЗ мощностью 600 - 1000 Вт, и световой поток 90000 - 1000 Лм 3. Площадь освещения территории в полной темноте - около 20000 м ² 3. Нагнетатель воздуха – мощностью 1000 Вт, в режиме подъема 400-600 Вт, в режиме поддува 400 Вт, производительностью 2,5-3,5 м.куб/мин., избыточным давление 10000 - 14000 Па 4. Высота установки в рабочем состоянии до 7 метров 5. Общий вес до 26 кг (с встроенной электростанцией до 65 кг) 6. Время надува до 60 сек., время полного разгорания лампы - 5 мин. 7. Ветроустойчивость (с растяжками) до 20 м/сек.

Слайд 40

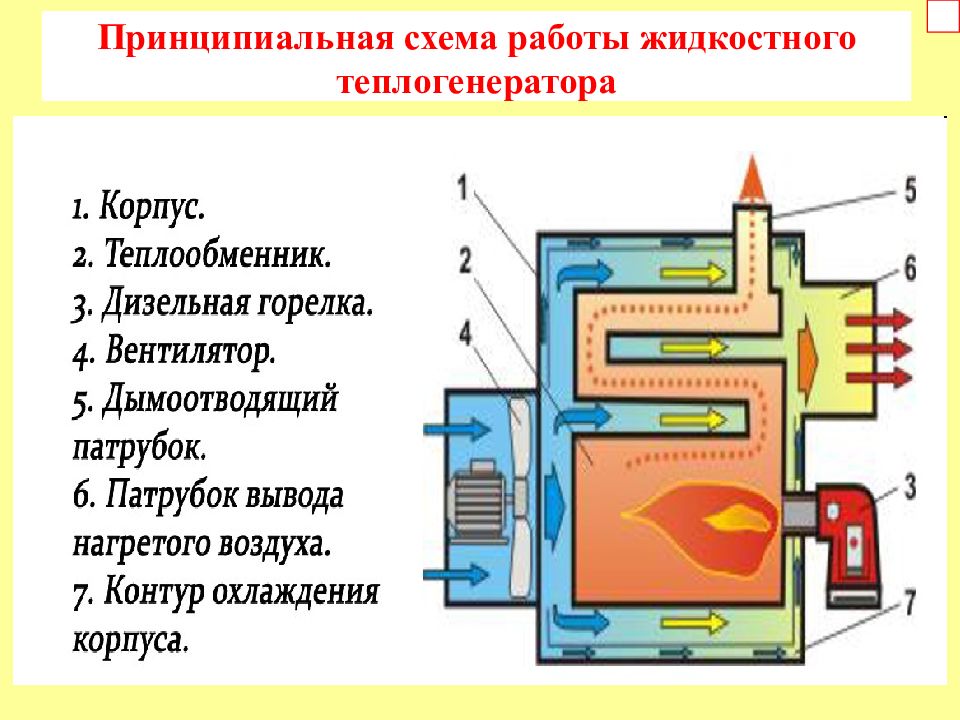

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР - представляет установку для нагревания воздуха продуктами сгорания топлива и поверхностным теплообменником. Предназначен для обогрева жилых помещений, а также для поддержания необходимой температуры воздуха в зданиях и сооружениях при аварийном отключении централизованной системы отопления. Стандартный теплогенератор имеет примерно следующую схему : топливо, чаще всего капельным путем или с помощью горелки, подается в камеру сгорания, после чего раскаленные продукты горения поднимаются в теплообменник, где и происходит нагрев нагнетаемого воздуха. Затем горячий воздух мощным потоком выводится в помещение, а продукты распада выходят через дымовую трубу на улицу. В зависимости от типа горелки, теплогенераторы могут работать на дизельном топливе, газе или отработанном масле.

Слайд 41

Предназначение и разновидности теплогенераторов Разновидности теплогенераторов : - жидкостные (работают на жидком топливе: дизельное, керосин, отработанное масло); газовые (работают на газе: пропан, бутан); инфракрасные жидкотопливные и газовые ; работающие на твердом топливе (дрова, деревянная стружка, жмых, шелуха и т.п. ); электрические (работают от электрической энергии) Область применения теплогенераторов В основном, для организации воздушного отопления и вентиляции промышленных, жилых и складских помещений большого объема, сушки материалов и других технологических процессов, требующих подачи больших масс нагретого воздуха.

Слайд 42

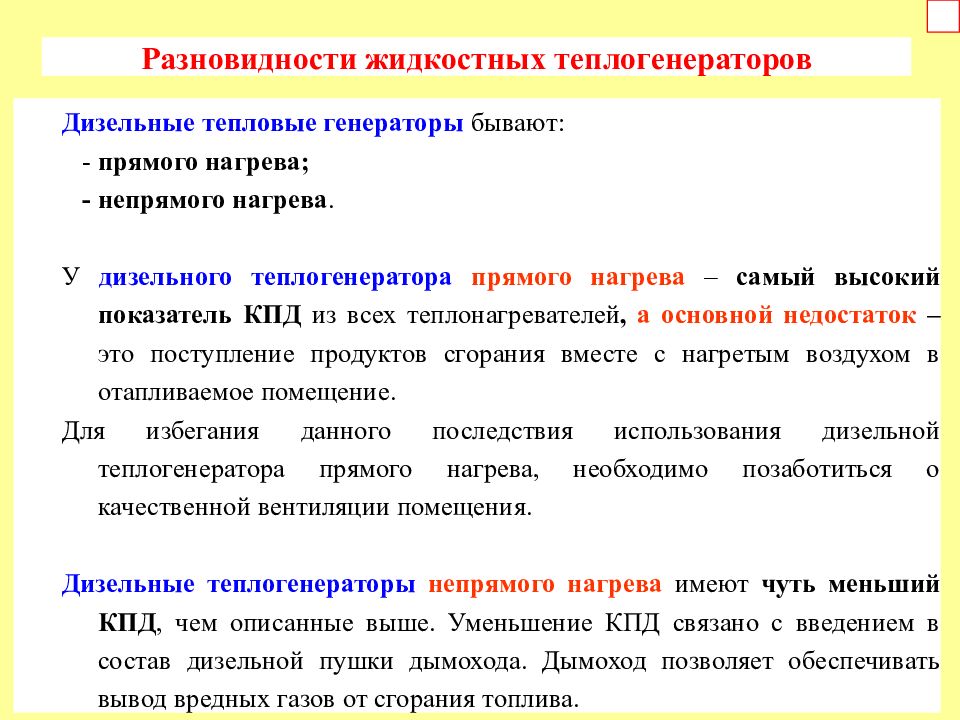

Разновидности жидкостных теплогенераторов Дизельные тепловые генераторы бывают: - прямого нагрева; - непрямого нагрева. У дизельного теплогенератора прямого нагрева – самый высокий показатель КПД из всех теплонагревателей, а основной недостаток – это поступление продуктов сгорания вместе с нагретым воздухом в отапливаемое помещение. Для избегания данного последствия использования дизельной теплогенератора прямого нагрева, необходимо позаботиться о качественной вентиляции помещения. Дизельные теплогенераторы непрямого нагрева имеют чуть меньший КПД, чем описанные выше. Уменьшение КПД связано с введением в состав дизельной пушки дымохода. Дымоход позволяет обеспечивать вывод вредных газов от сгорания топлива.

Слайд 44

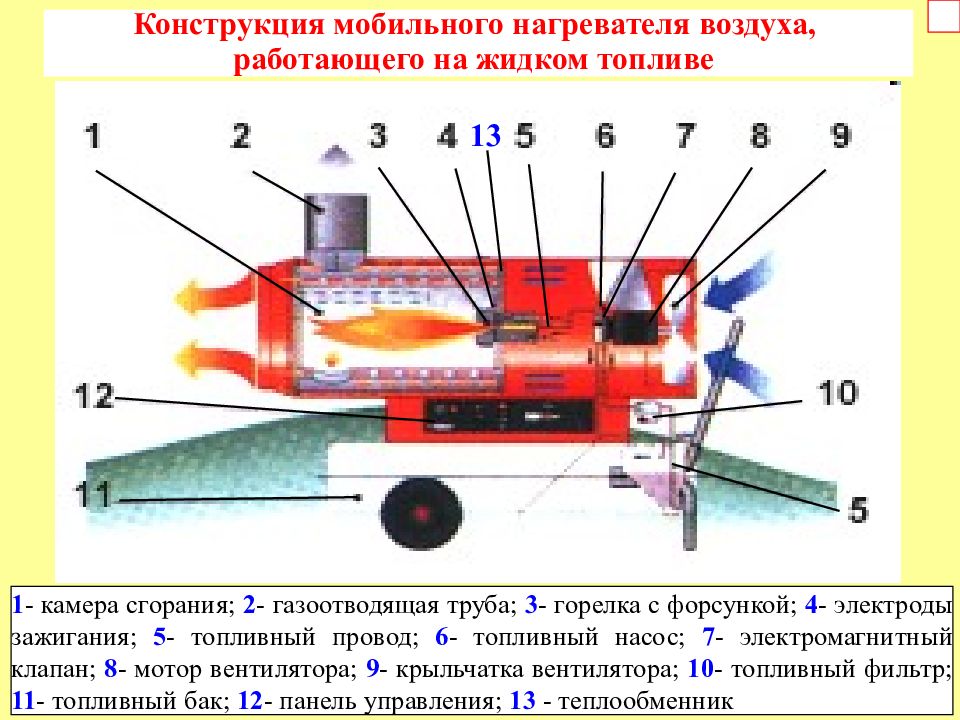

Конструкция мобильного нагревателя воздуха, работающего на жидком топливе 1 - камера сгорания; 2 - газоотводящая труба; 3 - горелка с форсункой; 4 - электроды зажигания; 5 - топливный провод; 6 - топливный насос; 7 - электромагнитный клапан; 8 - мотор вентилятора; 9 - крыльчатка вентилятора; 10 - топливный фильтр; 11 - топливный бак; 12 - панель управления; 13 - теплообменник 13

Слайд 45

Конструкция мобильного нагревателя воздуха на газе 1 - камера сгорания; 2 - горелка; 3 - крыльчатка вентилятора; 4 - мотор вентилятора; 5 - регулятор давления газа; 6 - клапан аварийной отсечки газа; 7 - газовый шланг; 8 - соленоидные клапаны; 9 - форсунка; 10 - панель управления; 11 - термостат 11

Слайд 46

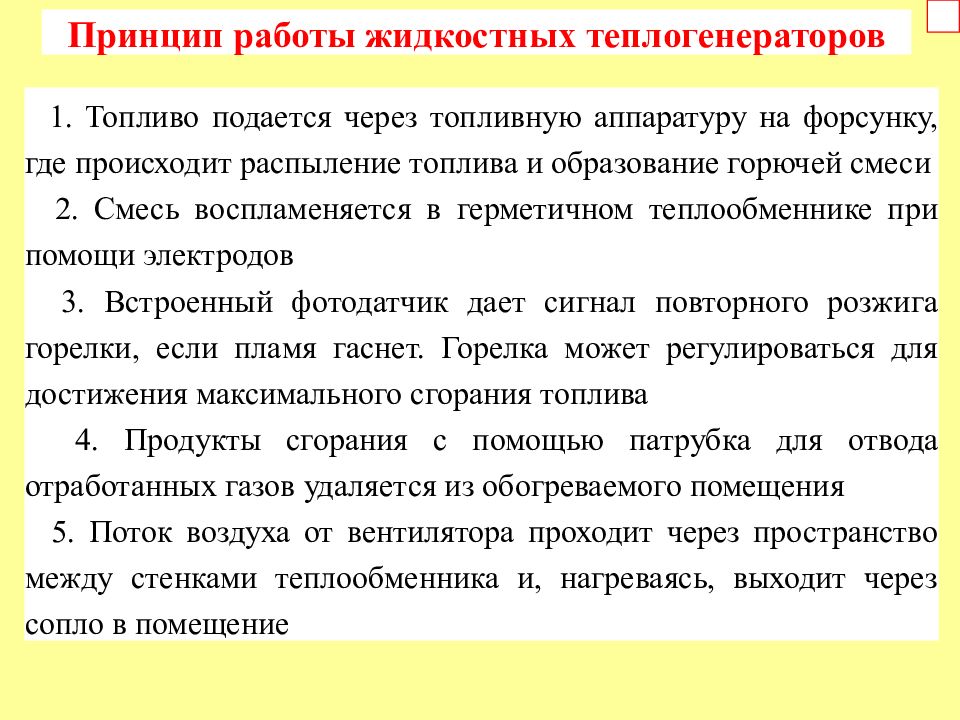

Принцип работы жидкостных теплогенераторов 1. Топливо подается через топливную аппаратуру на форсунку, где происходит распыление топлива и образование горючей смеси 2. Смесь воспламеняется в герметичном теплообменнике при помощи электродов 3. Встроенный фотодатчик дает сигнал повторного розжига горелки, если пламя гаснет. Горелка может регулироваться для достижения максимального сгорания топлива 4. Продукты сгорания с помощью патрубка для отвода отработанных газов удаляется из обогреваемого помещения 5. Поток воздуха от вентилятора проходит через пространство между стенками теплообменника и, нагреваясь, выходит через сопло в помещение

Слайд 47

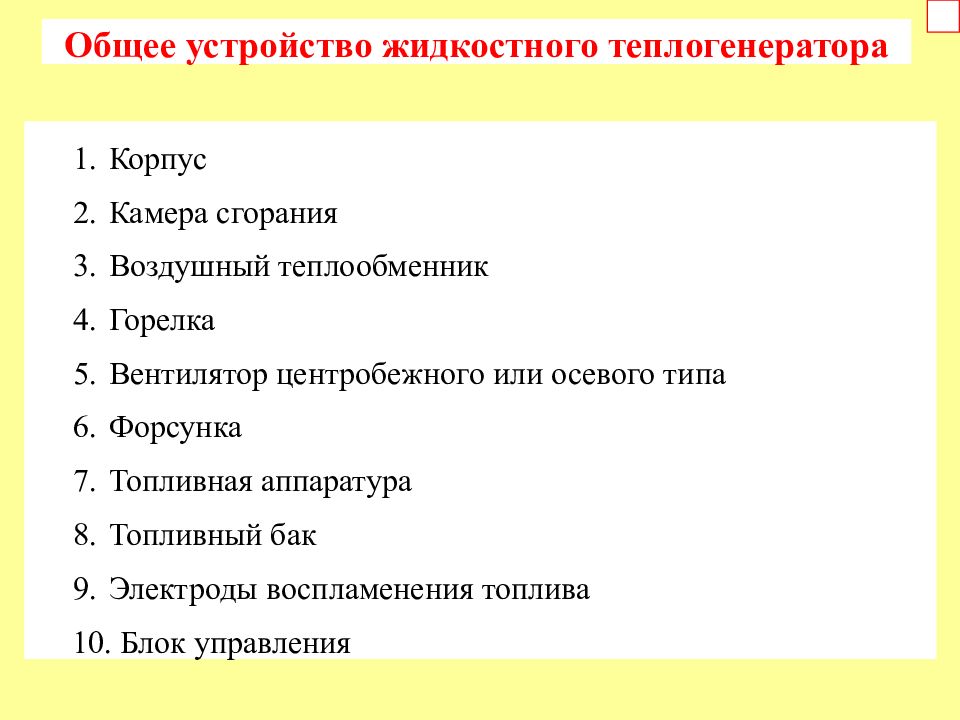

Общее устройство жидкостного теплогенератора Корпус Камера сгорания Воздушный теплообменник Горелка Вентилятор центробежного или осевого типа Форсунка Топливная аппаратура Топливный бак Электроды воспламенения топлива Блок управления

Слайд 48

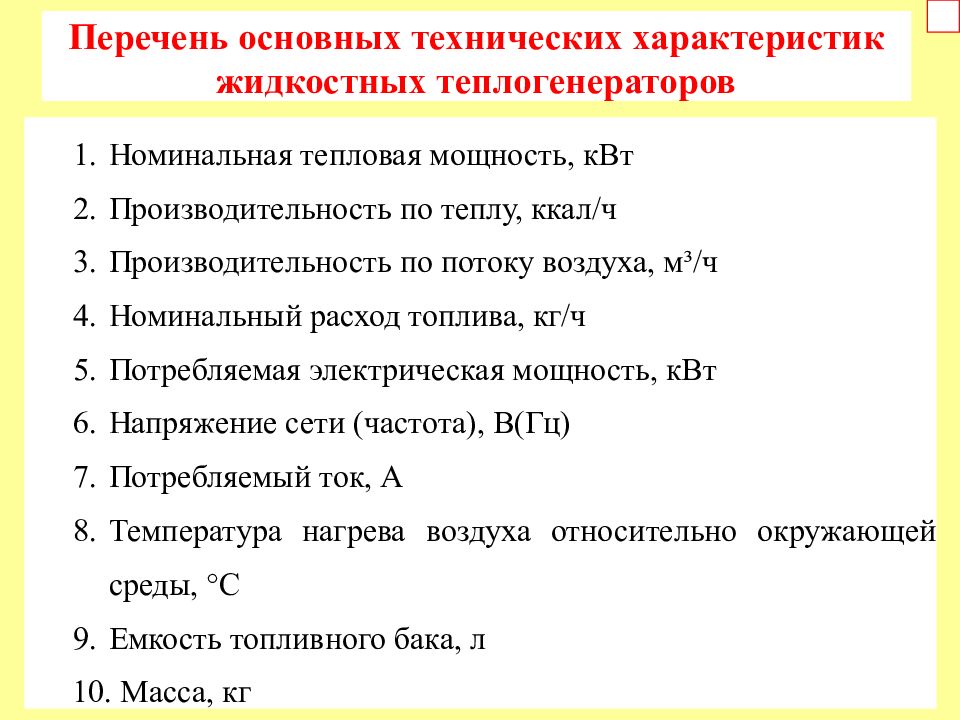

Перечень основных технических характеристик жидкостных теплогенераторов Номинальная тепловая мощность, кВт Производительность по теплу, ккал/ч Производительность по потоку воздуха, м ³ /ч Номинальный расход топлива, кг/ч Потребляемая электрическая мощность, кВт Напряжение сети (частота), В(Гц) Потребляемый ток, А Температура нагрева воздуха относительно окружающей среды, °C Емкость топливного бака, л Масса, кг

Слайд 49

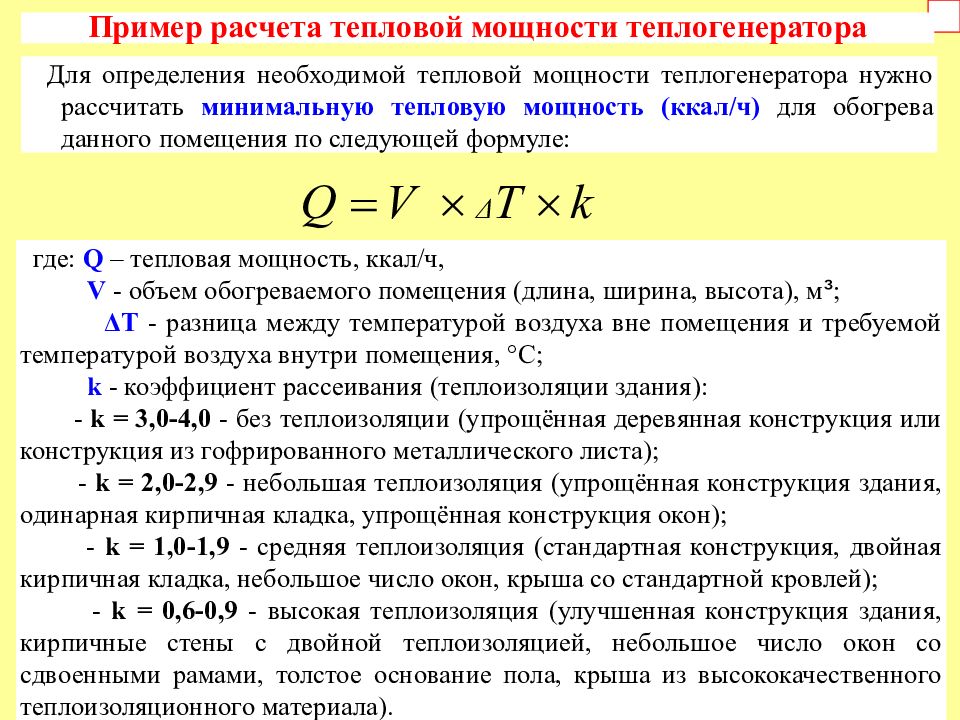

Пример расчета тепловой мощности теплогенератора Для определения необходимой тепловой мощности теплогенератора нужно рассчитать минимальную тепловую мощность (ккал/ч) для обогрева данного помещения по следующей формуле: где: Q – тепловая мощность, ккал/ч, V - объем обогреваемого помещения (длина, ширина, высота), м ³ ; ΔT - разница между температурой воздуха вне помещения и требуемой температурой воздуха внутри помещения, °C; k - коэффициент рассеивания (теплоизоляции здания): - k = 3,0-4,0 - без теплоизоляции (упрощённая деревянная конструкция или конструкция из гофрированного металлического листа); - k = 2,0-2,9 - небольшая теплоизоляция (упрощённая конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощённая конструкция окон); - k = 1,0-1,9 - средняя теплоизоляция (стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое число окон, крыша со стандартной кровлей); - k = 0,6-0,9 - высокая теплоизоляция (улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной теплоизоляцией, небольшое число окон со сдвоенными рамами, толстое основание пола, крыша из высококачественного теплоизоляционного материала).

Слайд 51

По назначению воду подразделяют на: - хозяйственно-питьевую; - санитарно-бытовую; - техническую. Хозяйственно-питьевую воду употребляют для питья, первичной обработки продуктов, приготовления пищи, выпечки хлеба, умывания, мытья посуды и кухонного инвентаря, медицинских нужд и содержания животных. Санитарно-бытовую воду используют для помывки (санитарной обработки) личного состава и для стирки белья. Техническую воду используют для приготовления дегазирующих, дезактивирующих и дезинфицирующих растворов, для мойки техники и вооружения, а также для заправки (дозаправки) систем охлаждения двигателей.

Слайд 52

Основные понятия водоснабжения в ЧС Комплекс мероприятий водоснабжения в ЧС включает : 1. Выявление источников воды 2. Добычу воды 3. Очистку воды 4. Хранение воды 5. Подвоз (доставку) и выдачу воды 6. Контроль за её качеством. Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях – это совокупность мероприятий: забор воды из природных источников; очистка воды; транспортирование и подача воды по обеспечению водой потребителей для бытовых нужд, промышленных предприятий и т.п.

Слайд 53

Основные понятия водоснабжения в ЧС Очистка (обработка) воды имеет целью изменение качества природной воды и складывается из ряда технологических процессов. Выбор их зависит от качества природной воды и от требований, предъявляемых к воде при употреблении ее для различных нужд. Очистка воды включает : Осветление - удаление взвешенных механических и коллоидных примесей; Обесцвечивание и устранение неприятных запахов; Обеззараживание - уничтожение болезнетворных микроорганизмов; Обезвреживание - разрушение и удаление отравляющих токсических (ядовитых) веществ; Дезактивация - удаление радиоактивных веществ; Опреснение - снижение концентрации солей до допустимой нормы.

Слайд 54

Обеззараживание воды Обеззараживается вода обработкой ее химическими реагентами, содержащими активный, хлор, который обладает бактерицидным действием, т. е. действием, вызывающим гибель болезнетворных микроорганизмов. Вода может обеззараживаться также ультрафиолетовым облучением, кипячением и введением в воду специальных таблеток. Наиболее простым способом, обеззараживания небольших объемов воды, в том числе в процессе приготовления пищи, является кипячение. При нормальном давлении все болезнетворные микроорганизмы (кроме споровых форм) гибнут через 10 мин непрерывного кипячения, а споровые формы — через 60 мин. В высокогорных районах время кипячения воды должно быть увеличено в полтора-два раза или вода должна кипятиться в автоклавах. Обеззараживать воду можно также непосредственно во флягах введением в них специальных таблеток, выдаваемых медицинской службой.

Слайд 55

Основные понятия водоснабжения в ЧС При отсутствии табельных средств для очистки воды устраиваются простейшие фильтры из подручных материалов с использованием в качестве фильтрующих материалов песка, дробленного антрацита, активированного угля и других фильтрующих материалов. Для организованного водоснабжения в районах сосредоточения и сбора оборудуются пункты водоснабжения. Ориентировочная потребность в воде для хозяйственно-питьевых и специальных нужд может быть определена из расчета: 10 л в сутки на одного человека; 100 л в сутки на одного пораженного, находящегося на стационарном лечении, включая питьевые нужды; 45 л на обмывку одного человека, из расчета санитарной обработки 50 % общего количества легкопораженных и 25 % личного состава сил ГО, работающих в зоне бедствия (очаге поражения).

Слайд 56

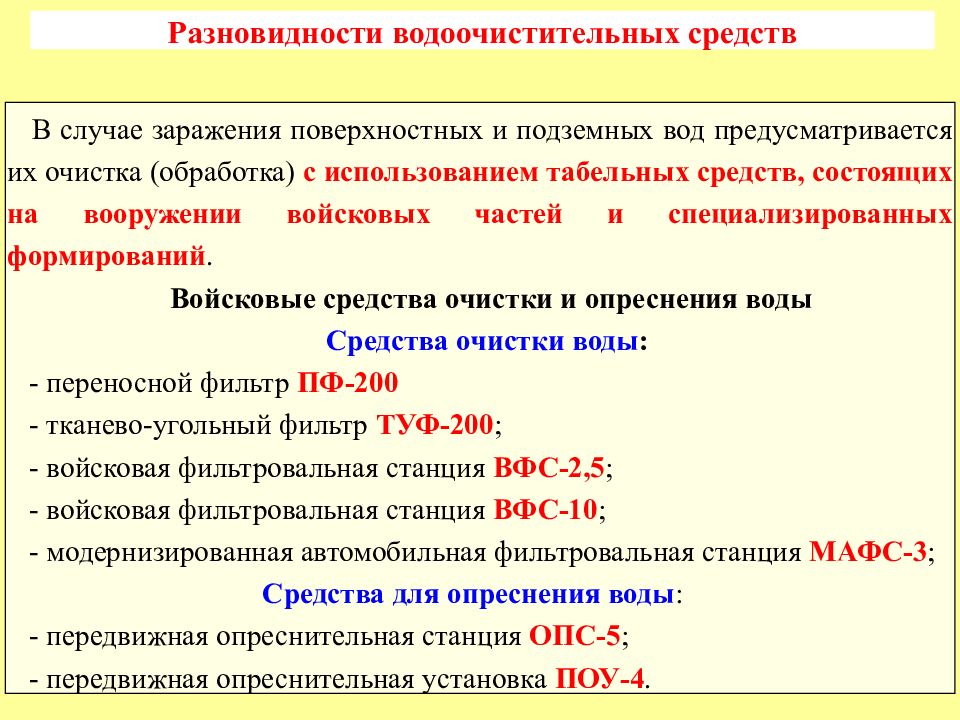

Разновидности водоочистительных средств В случае заражения поверхностных и подземных вод предусматривается их очистка (обработка) с использованием табельных средств, состоящих на вооружении войсковых частей и специализированных формирований. Войсковые средства очистки и опреснения воды Средства очистки воды : - переносной фильтр ПФ-200 - тканево-угольный фильтр ТУФ-200 ; - войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5 ; - войсковая фильтровальная станция ВФС-10 ; - модернизированная автомобильная фильтровальная станция МАФС-3 ; Средства для опреснения воды : - передвижная опреснительная станция ОПС-5 ; - передвижная опреснительная установка ПОУ-4.

Слайд 57

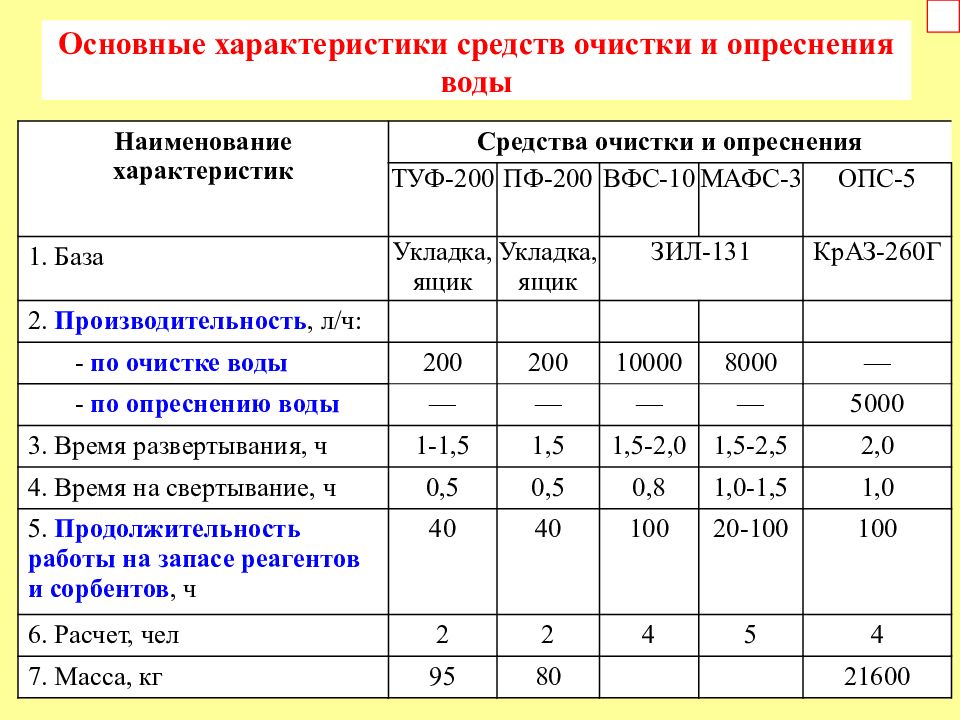

Основные характеристики средств очистки и опреснения воды Наименование характеристик Средства очистки и опреснения ТУФ-200 ПФ-200 ВФС-10 МАФС-3 ОПС-5 1. База Укладка, ящик Укладка, ящик ЗИЛ-131 КрАЗ-260Г 2. Производительность, л/ч: - по очистке воды 200 200 10000 8000 — - по опреснению воды — — — — 5000 3. Время развертывания, ч 1-1,5 1,5 1,5-2,0 1,5-2,5 2,0 4. Время на свертывание, ч 0,5 0,5 0,8 1,0-1,5 1,0 5. Продолжительность работы на запасе реагентов и сорбентов, ч 40 40 100 20-100 100 6. Расчет, чел 2 2 4 5 4 7. Масса, кг 95 80 21600

Слайд 58

Переносной фильтр ПФ-200 (тканево-угольный фильтр ТУФ-200) Переносной фильтр ПФ-200 (тканево-угольный фильтр ТУФ-200) предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, ее обеззараживания, обезвреживания и дезактивации. В состав комплекта ПФ-200 (ТУФ-200) входят : - фильтровальный блок (фильтр); - ручной насос; - резервуары для воды РДВ-100; - брезентовые ведра; - фильтрующие реагенты и материалы

Слайд 59

Войсковая фильтровальная станция ВФС-2,5 Оборудование и имущество станции размещается: - на шасси автомобиля ГАЗ-66-01 в унифицированном кузове-фургоне; - и на одноосном прицепе. Станция состоит из следующих основных частей : - оборудования для приготовления и дозирования растворов реагентов; - осветлителя со взвешенным осадком; - двух фильтров, один из которых загружен антрацитовой крошкой, другой активным углем БАУ-МФ или КФГ-М; - блока бактерицидных ламп; - трубопроводов и арматуры; - насосов подачи и раздачи воды; - бензоэлектрического агрегата АБ-8-Т/230 М.

Слайд 60

Технология очистки воды станцией ВФС-2,5 Особенностью установки ВФС-2,5 является дополнительное обеззараживание воды ультрафиолетовым облучением (УФО) после обработки хлорактивными препаратами, коагулянтами и очистки ее на фильтре с антрацитовой крошкой. Производительность составляет 2500 л/час. Войсковая фильтровальная станция ВФС-10, размещенная на автомобиле и двуосном прицепе, отличается от ВФС-2,5 большей производительностью - 10000 л/ч. Дезинфекция, осветление и отстаивание воды проводятся поочередно в двух емкостях РДВ-5000.

Слайд 61

Общее устройство войсковой фильтровальной станции ВФС-10 Оборудование и имущество станции размещается: - на шасси автомобиля ЗИЛ-131 в кузове-фургоне; - и на двухосном прицепе. Станция состоит из следующих основных частей : - оборудования для приготовления и дозирования растворов реагентов; - двух фильтров, один из которых загружен антрацитовой крошкой, другой активным углем БАУ-МФ или КФГ-М; - двух резервуаров РДВ - 5000; - трубопроводов и арматуры; - насосов подачи и раздачи воды.

Слайд 62

Технологическая схема очистки воды станцией ВФС-10 1. Для очистки вода из источника подается насосом подачи воды 1 в коммуникацию 2. Туда же из растворных баков 3 вводятся дозировочным агрегатом 2 химические реагенты 3. Обработанная реагентами вода поочередно подается в резервуары-отстойники 9 4. Осветленная вода насосом 8 подачи воды второго подъема подается на фильтр 4 с антрацитовой крошкой, где она полностью осветляется и обеззараживается 5. При последующем фильтровании через сорбционный фильтр 5 завершаются обезвреживание и дезактивация воды. 1 - насос подачи воды; 2 - дозировочный агрегат; 3 - растворные баки; 4 - фильтр с антрацитовой крошкой; 5 - сорбционный фильтр; 6 - насос раздачи воды; 7 - резервуар для очищенной воды; 8 - насос второго подъема; 9 - резервуар-отстойник

Слайд 63

Общее устройство автомобильной фильтровальной станции МАФС-3 Станция состоит из следующих основных частей : - фильтра, загруженного антрацитовой крошкой; - двух параллельно подключенных фильтров с активным углем БАУ-МФ или КФГ-М; - трех мотопомп; - резервуаров РДВ-5000; - трубопроводов и арматуры. 1. Производительность установки: - при очистке воды от обычных загрязнений - 7500 л/ч ; - при очистке от ОВ - 3500-4000 л/ч 2. Время развертывания станции - от 1,5 до 3 час 3. Время работы без замены фильтрующих материалов - до 20 ч. Основные технические характеристики автомобильной фильтровальной станции МАФС-3

Слайд 64

Общее устройство передвижной опреснительной установки ПОУ-4 Установка состоит из следующих основных частей : - теплообменно-испарительной группы; - насосно-компрессорной группы; - трубопроводов и арматуры. 1. Производительность установки: - по опреснению воды - 300 л/ч ; 2. Время развертывания установки - 1,5 - 2 часа 3. Время свертывания – 0,5 часа 4. Расчет – 3 чел. Основные технические характеристики передвижной опреснительной установки ПОУ-4

Слайд 65

Технологическая схема работы опреснительной установки ПОУ-4 Для опреснения воды в ПОУ-4 применен метод дистилляции (перегонки). Опреснение воды перегонкой, несмотря на ряд преимуществ, является энергоемким процессом и недостаточно производительно. Поэтому в интересах полевого водоснабжения активно разрабатываются другие методы опреснения. Перед опреснением мутной воды ее необходимо осветлять отстаиванием в резервуарах или очищать войсковыми водоочистными средствами. На внутренних поверхностях теплообменного оборудования установки со временем образуется накипь, которую необходимо периодически (при снижении производительности на 25% от номинальной) удалять химической очисткой.

Слайд 66

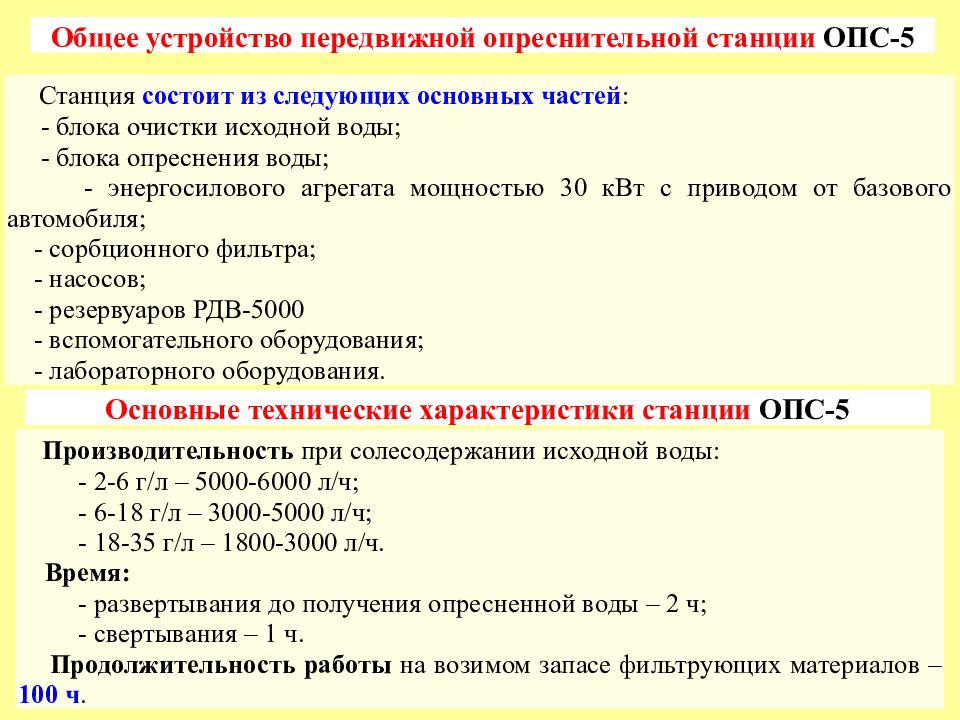

Общее устройство передвижной опреснительной станции ОПС-5 Станция состоит из следующих основных частей : - блока очистки исходной воды; - блока опреснения воды; - энергосилового агрегата мощностью 30 кВт с приводом от базового автомобиля; - сорбционного фильтра; - насосов; - резервуаров РДВ-5000 - вспомогательного оборудования; - лабораторного оборудования. Производительность при солесодержании исходной воды: - 2-6 г/л – 5000-6000 л/ч; - 6-18 г/л – 3000-5000 л/ч; - 18-35 г/л – 1800-3000 л/ч. Время: - развертывания до получения опресненной воды – 2 ч; - свертывания – 1 ч. Продолжительность работы на возимом запасе фильтрующих материалов – 100 ч. Основные технические характеристики станции ОПС-5

Слайд 67

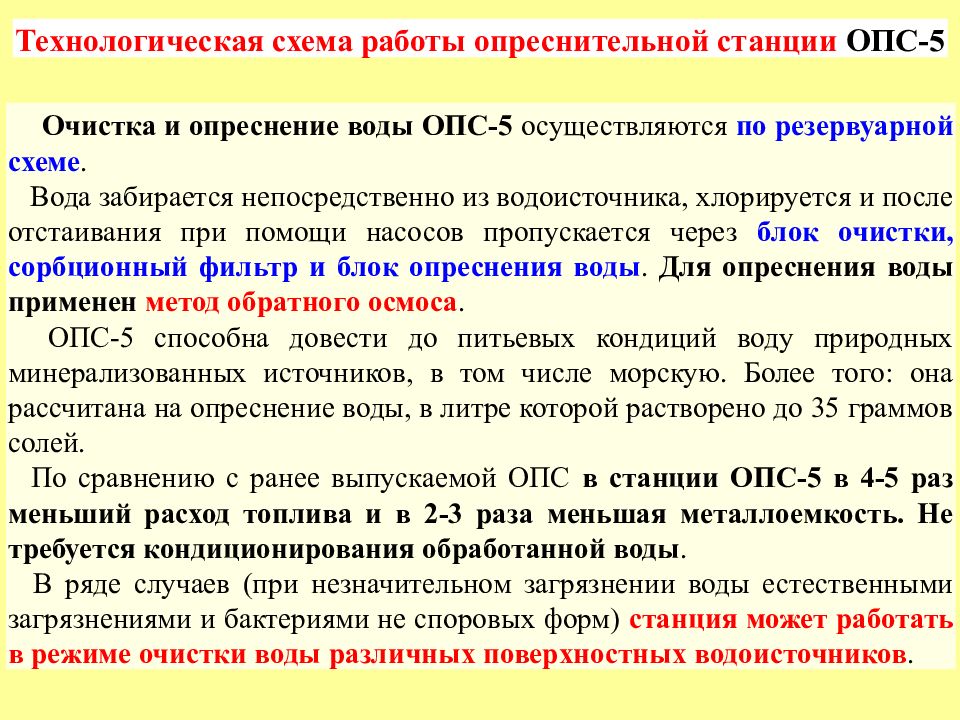

Технологическая схема работы опреснительной станции ОПС-5 Очистка и опреснение воды ОПС-5 осуществляются по резервуарной схеме. Вода забирается непосредственно из водоисточника, хлорируется и после отстаивания при помощи насосов пропускается через блок очистки, сорбционный фильтр и блок опреснения воды. Для опреснения воды применен метод обратного осмоса. ОПС-5 способна довести до питьевых кондиций воду природных минерализованных источников, в том числе морскую. Более того: она рассчитана на опреснение воды, в литре которой растворено до 35 граммов солей. По сравнению с ранее выпускаемой ОПС в станции ОПС-5 в 4-5 раз меньший расход топлива и в 2-3 раза меньшая металлоемкость. Не требуется кондиционирования обработанной воды. В ряде случаев (при незначительном загрязнении воды естественными загрязнениями и бактериями не споровых форм) станция может работать в режиме очистки воды различных поверхностных водоисточников.

Слайд 69

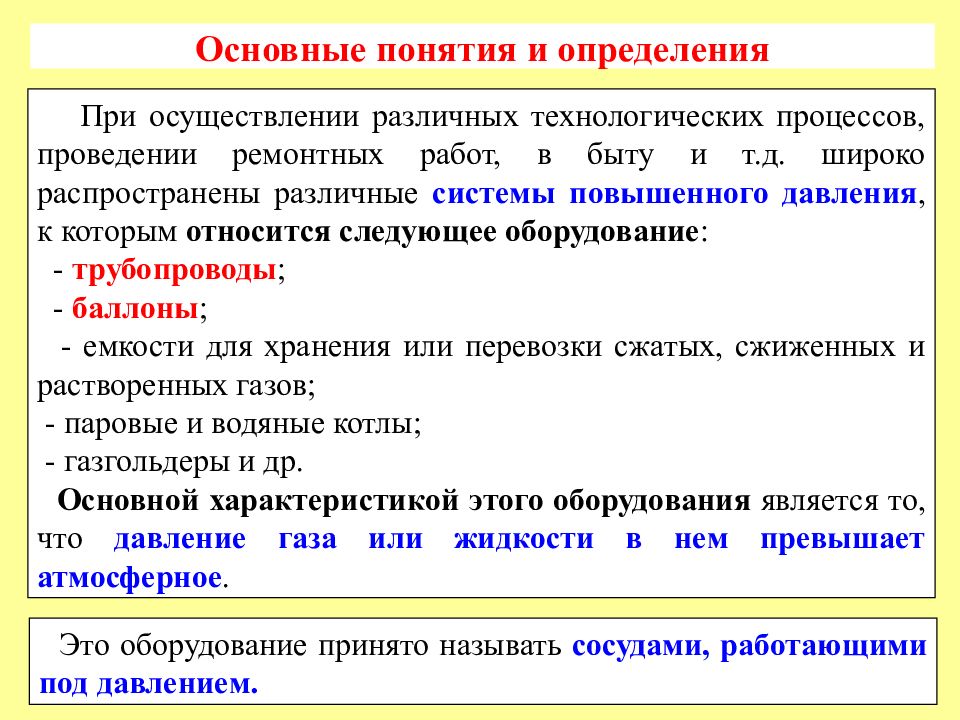

Основные понятия и определения При осуществлении различных технологических процессов, проведении ремонтных работ, в быту и т.д. широко распространены различные системы повышенного давления, к которым относится следующее оборудование : - трубопроводы ; - баллоны ; - емкости для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов; - паровые и водяные котлы; - газгольдеры и др. Основной характеристикой этого оборудования является то, что давление газа или жидкости в нем превышает атмосферное. Это оборудование принято называть сосудами, работающими под давлением.

Слайд 70

Основное требование к перечисленным сосудам – соблюдение их герметичности на протяжении всего периода эксплуатации. Герметичность – это непроницаемость жидкостями и газами стенок и соединений, ограничивающих внутренние объемы сосудов, работающих под давлением. Основные требования Любые сосуды, работающие под давлением, всегда представляют собой потенциальную опасность, которая при определенных условиях может трансформироваться в явную форму и повлечь тяжелые последствия. Разгерметизация (потеря герметичности) сосудов, работающих под давлением, достаточно часто сопровождается возникновением двух групп опасностей: 1-я группа – связана с взрывом сосуда или установки; 2-я группа – связана с разгерметизацией сосудов

Слайд 71

Классификация приборов для измерения давления 1. По назначению приборы для измерения давления можно разделить на три основные группы : 1 – барометры; 2 – манометры; 3 - вакуумметры. Барометры служат для измерения атмосферного давления. Манометры – для измерения избыточного давления. Вакуумметры – для измерения разрежения. Применяются также и комбинированные приборы. 2. По конструкции приборы применяются трех основных видов : - жидкостные; - механические; - электрические. Жидкостные приборы применяются для измерения всех видов давления. Жидкостные барометры, так же как и другие жидкостные приборы, основаны на принципе сообщающихся сосудов и применяются в двух основных вариантах: чашечные и сифонные

Слайд 72

Классификация приборов для измерения давления Механические приборы, так же, как и жидкостные, применяются для измерения различных видов давления. Механические манометры получили широкое применение в технике. Они могут быть мембранные и трубчатые. Механические манометры : а - мембранный прибор; б - трубчатый прибор Устройство : 1- мембрана или серповидная трубка; 2 - рычажный механизм; 3 - стрелка В мембранных приборах жидкость давит на тонкую металлическую пластину или пластину из прорезиненной ткани – мембрану. Более широкое применение получили трубчатые приборы. Основным узлом такого прибора является пружинная полая тонкостенная изогнутая латунная трубка 1, один конец которой запаян. Этот конец с помощью несложного рычажного механизма 2 соединен со стрелкой 3. Другой конец -открытый и соединяется с сосудом, в котором замеряется давление.

Слайд 73

Классификация приборов для измерения давления Электрические дистанционные манометры сейчас используются на всех образцах машин. Показания электрических приборов точнее и их надежность более высокая. Электрический манометр : 1– датчик; 2 – измеритель; 3 – электрический провод; 4 – гофрированная мембрана; 5 – рычажный механизм; 6 – переменное сопротивление Датчик состоит из чувствительного элемента (гофрированной мембраны 4) и переменного сопротивления 6, подвижный контакт которого через рычажный механизм 5 соединен с мембраной. Указатель представляет собой электрический прибор, который преобразует электрический сигнал в отклонение стрелки указателя давления.

Слайд 74

Техническое освидетельствование (ТО) включает в себя: - наружный осмотр (НО); - внутренний осмотр (ВО); - гидроиспытания (ГИ). Виды технического освидетельствования : - первичное (после монтажа); - периодическое (очередное); - внеочередное. Виды и сроки проведения технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением

Слайд 75

Сроки проведения технического освидетельствования: 1. Первичное - после монтажа 2. Внеочередное - по требованию инспектора ГГТН или ответственного; 3. Периодическое: - не реже 1 раза в 2 года проводится НО и ВО, ответственным за производственный контроль с записью в паспорт сосуда; - не реже 1 раза в 4 года проводится НО и ВО специалистом организации, которая имеет лицензию ГГТН с записью в паспорт сосуда; - не реже 1 раза в 8 лет проводятся ГИ организацией, которая имеет лицензию ГГТН.

Слайд 76

Основные понятия и определения Давление внутреннее (наружное) - давление, действующее на внутреннюю (наружную) поверхность стенки сосуда Давление пробное - давление, при котором производится испытание сосуда Давление рабочее - максимальное внутреннее избыточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса Давление расчетное - давление, на которое производится расчет на прочность Давление условное - расчетное давление при температуре 20 град. С, используемое при расчете на прочность стандартных сосудов (узлов, деталей, арматуры) Избыточное давление - разность абсолютного давления и давления окружающей среды, показываемого барометром

Слайд 77

Основные понятия и определения Разрешенное давление сосуда (элемента) - максимально допустимое избыточное давление сосуда (элемента), установленное по результатам технического освидетельствования или диагностирования Расчетный срок службы сосуда - срок службы в календарных годах, исчисляемый со дня ввода сосуда в эксплуатацию Срок службы сосуда - продолжительность эксплуатации сосуда в календарных годах до перехода в предельное состояние Расчетный ресурс сосуда - продолжительность эксплуатации сосуда, в течение которой изготовитель гарантирует надежность его работы при условии соблюдения режима эксплуатации, указанного в инструкции изготовителя, и расчетного числа пусков из холодного или горячего состояния

Слайд 79

Средства жизнеобеспечения Быстровозводимые сооружения предназначены для размещения людей с целью организации временного жилья, командных пунктов, полевых госпиталей, а также для укрытия оборудования и техники при проведении работ в ходе ликвидации аварий, катастроф или стихийных бедствий К быстровозводимым сооружения относятся : - пневмокаркасные модули; - пневмокаркасные боксы; - палатки каркасные модульные; - палатки пневмокаркасные; - мобильные здания

Слайд 80

6 Разновидности мобильных зданий Различают два типа мобильных зданий: 1. Мобильные здания (сооружения) контейнерного типа Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части 2. Мобильные здания (сооружения) сборно-разборного типа Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации Блок-контейнеры Объёмные элементы полной заводской готовности. Блок-контейнер является базовым элементом мобильного здания контейнерного типа и сборной единицей для строительства сборно-разборных модульных зданий из нескольких блок-контейнеров. Блок-контейнеры выпускаются со сварным или сборно-разборным каркасом. В зависимости от назначения и условий эксплуатации в северном, обычном или южном исполнении.

Слайд 81

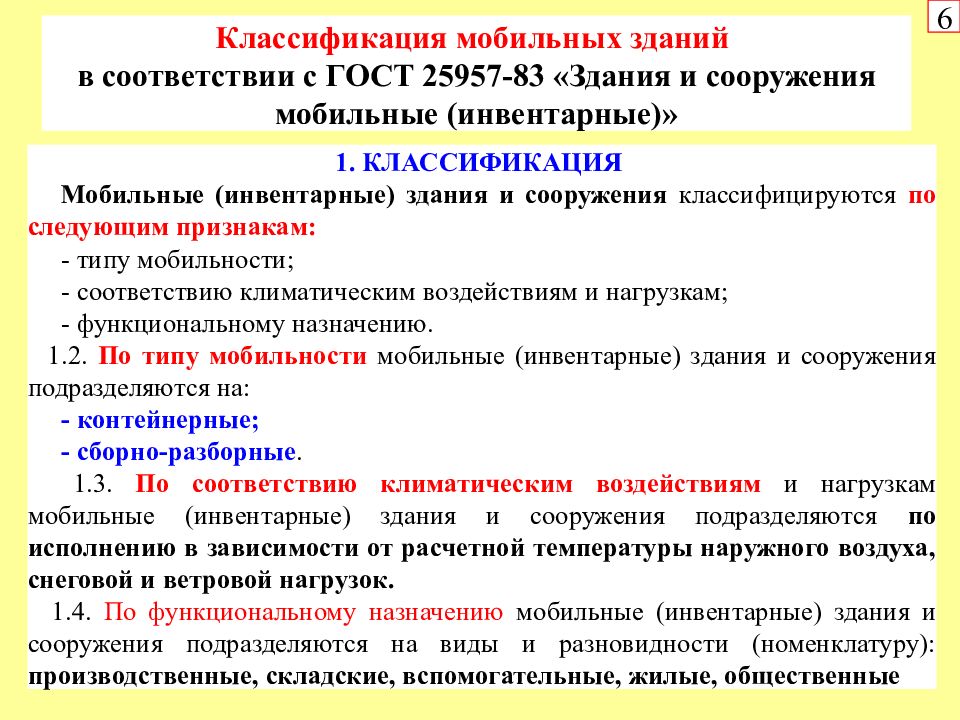

6 Классификация мобильных зданий в соответствии с ГОСТ 25957-83 «Здания и сооружения мобильные (инвентарные)» 1. КЛАССИФИКАЦИЯ Мобильные (инвентарные) здания и сооружения классифицируются по следующим признакам: - типу мобильности; - соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам; - функциональному назначению. 1.2. По типу мобильности мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на: - контейнерные; - сборно-разборные. 1.3. По соответствию климатическим воздействиям и нагрузкам мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются по исполнению в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха, снеговой и ветровой нагрузок. 1.4. По функциональному назначению мобильные (инвентарные) здания и сооружения подразделяются на виды и разновидности (номенклатуру): производственные, складские, вспомогательные, жилые, общественные

Слайд 83

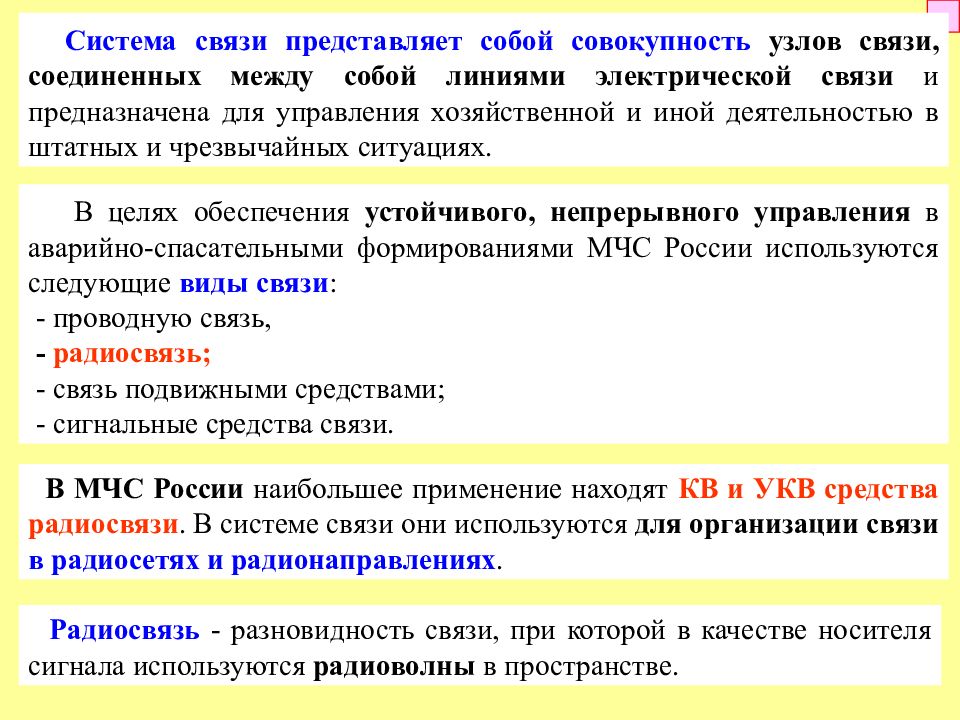

Система связи представляет собой совокупность узлов связи, соединенных между собой линиями электрической связи и предназначена для управления хозяйственной и иной деятельностью в штатных и чрезвычайных ситуациях. В целях обеспечения устойчивого, непрерывного управления в аварийно-спасательными формированиями МЧС России используются следующие виды связи : - проводную связь, - радиосвязь; - связь подвижными средствами; - сигнальные средства связи. В МЧС России наибольшее применение находят КВ и УКВ средства радиосвязи. В системе связи они используются для организации связи в радиосетях и радионаправлениях. Радиосвязь - разновидность связи, при которой в качестве носителя сигнала используются радиоволны в пространстве.

Слайд 84

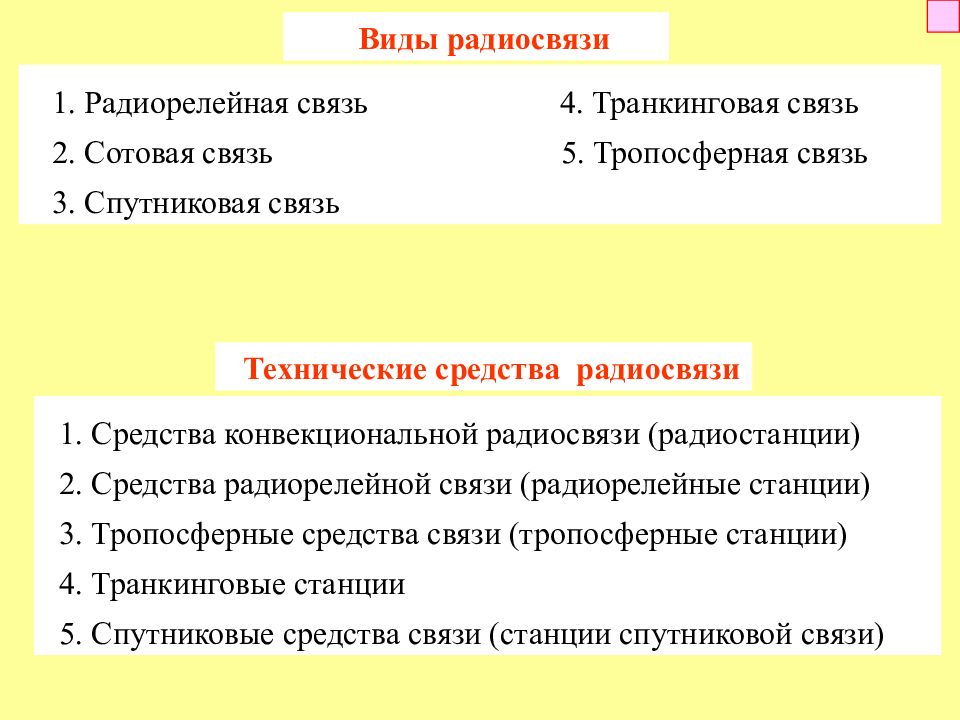

Виды радиосвязи 1. Радиорелейная связь 4. Транкинговая связь 2. Сотовая связь 5. Тропосферная связь 3. Спутниковая связь 1. Средства конвекциональной радиосвязи (радиостанции) 2. Средства радиорелейной связи (радиорелейные станции) 3. Тропосферные средства связи (тропосферные станции) 4. Транкинговые станции 5. Спутниковые средства связи (станции спутниковой связи) Технические средства радиосвязи

Слайд 85

Радиостанция - комплекс устройств для передачи информации посредством радиоволн ( передающая радиостанция ), ее приема ( приемная радиостанция ) и передачи и приема ( приемо-передающая радиостанция ). Основные элементы : - радиопередатчик и (или) радиоприемник; - антенна; - источник питания.

Слайд 86

Для обеспечения радиосвязи на большие расстояния используются мощные и сверхмощные радиостанции в коротковолновом диапазоне волн. Дальность связи определяется характеристиками станции (в основном, мощностью ), качеством и высотой установки антенн, рельефом местности, а также уровнем помех в эфире. Характеристики радиостанций

Слайд 87

2) По диапазону волн : - сверхдлинноволновые; - длинноволновые ; - средневолновые ; - коротковолновые ; - ультракоротковолновые 1) По степени подвижности – переносные, мобильные и стационарные. Переносные (портативные) весят, как правило, до 1 кг, снабжаются батарейками (аккумуляторами) и укороченной антенной. Мобильные станции предназначены для установки на подвижных объектах (автомобилях), имеют вес 1-2 кг и напряжение питания 12-14 В. Стационарные станции встречаются достаточно редко. Как правило, вместо них используют мобильные, снабженные блоком питания от сети переменного тока и специальной стационарной антенной, устанавливаемой на крыше. Радиостанции классифицируются:

Слайд 88

Радиостанции любого типа характеризует ряд параметров : 1) чувствительность приемника - чем меньше, тем лучше (в пределах 0,25-5 мкВ.); 2) мощность передатчика (обычно 4-10 Ватт) - мощностью определяется дальностью и качеством cвязи ; 3) число каналов вещания (обычно - 40-80, но бывает и больше). Число каналов имеет важное значение в местностях, где радиосвязь развита - чем больше каналов у ваших станций, тем легче найти свободный от помех; 4) модуляция - у некоторых станций только амплитудная (АМ), у некоторых - переключаются амплитудная и частотная (AM/FM). Станции, работающие на одном канале, но с разной модуляцией, связаться не смогут; 5) сетка частот - бывает европейская (Е) и русская (R). Все импортные рации изначально работают в европейской сетке, но переделать их в российскую не очень сложно. 3) По мощности передатчика – малой мощности (до 100 Вт); средней мощности (от 100 Вт до 1 кВт); мощные (от 1 кВт до 10 кВт); сверхмощные (свыше 10 кВт). Радиостанции классифицируются: 4) По виду обеспечиваемой связи – телефонные, телеграфные, телефонно-телеграфные, передача данных 5) По количеству каналов – одноканальные и многоканальные 6) По режимам работы – симплексные, дуплексные, полудуплексные.

Слайд 89

Радиосвязь на коротких волнах Как видно из рисунка, радиосвязь в диапазоне КВ осуществляется как прямым распространением, так и посредством радиоволн отраженных от ионосферы. Несомненно, основной интерес представляет именно отраженные волны. Отражение волн позволяет осуществлять связь на расстояния, намного превышающие прямую видимость. Очень важным при связи на КВ оказывается тип используемых антенн, а также их правильная ориентация. Например, для связи на расстояния до 500 км можно установить антенну на высоте около 10 м, а если нужно передать сигналы на 5000 км, то необходим подъем антенны на высоту не менее 50 м. Следует также отметить высокую зависимость дальности распространения коротких волн от состояния ионосферы и конкретных частотных номиналов в пределах диапазона. Радиосвязь на УКВ диапазонах Радиосвязь на частотах свыше 30 МГц возможна, в основном, только в пределах радиогоризонта, т.е. расстояния прямого прохождения радиоволн с учетом шарообразности земной поверхности, так называемой прямой или оптической видимости. В этом случае дальность связи будет зависеть от высоты подъема антенн.

Слайд 90

Оповещение – процесс, обеспечивающий оперативное доведение заранее установленных сигналов и речевых сообщений до органов управления ГОЧС, должностных лиц и персонала объекта и населения вблизи его территории. Основным способом оповещения является передача речевой информации с использованием средств массовой информации. Речевая информация для населения передается путем перехвата каналов подачи программ вещания на узлы проводного вещания, на радиовещательные передатчики и передатчики речевого сопровождения телевещания. Системы (средства) оповещения гражданской обороны

Последний слайд презентации: Тема: «Средства энергоснабжения, освещения, жизнеобеспечения, связи и

Стационарные средства оповещения включают: 1. Комплекс технических средств оповещения населения по радиоканалам 2. Стойка циркулярного вызова СЦВ-30/50 3. Сирены электрические С-40 (наружные), С-28 (цеховые) 4. Радиотрансляционная сеть (РТС) и телевидение (ТВ) 5. Централизованная диспетчерская связь. Технические средства оповещения в чрезвычайной ситуации и их классификация Технические средства оповещения подразделяются на следующие виды : - стационарные средства оповещения; - подвижные средства оповещения; - сигнальные средства оповещения Подвижные средства оповещения включают: 1. Автомобильный транспорт 2. Мотоциклы и велосипеды 3. Другие транспортные средства. Сигнальные средства оповещения: 1. Световые (фонари, костры, сигнальные ракеты, дымовые шашки) 2. Звуковые: удары в металлические предметы, свистки, гудки.