Первый слайд презентации: Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова

Комиссаров Вилен Наумович - (1924 - 2005); ведущий представитель школы лингвистической теории перевода, автор 10 книг и 80 научных статей по теории перевода английского языка.

Слайд 2: Основные направления исследования

основные виды перевода; особенности перевода научно-технических и газетно -информационных материалов; переводческие соответствия; способы описания процесса перевода; техника перевода; прагматика перевода; нормативные аспекты перевода; эквивалентность перевод.

Под термином «эквивалентность» В.Н, Комиссаров понимает тождество между содержанием оригинала и перевода. В основе эквивалентности лежит объём содержания: коммуникативная цель, коммуникативная ситуация и способ описания ситуации.В 1990г. В.Н. Комиссаров в своей книге «Теория перевода (лингвистические аспекты)» сформулировал теорию уровней эквивалентности, согласно которой в процессе перевода устанавливаются отношения эквивалентности между соответствующими уровнями оригинала и перевода.

Слайд 4: В.Н. Комиссаров выделил в плане содержания оригинала и перевода пять содержательных уровней:

эквивалентность на уровне цели коммуникации; эквивалентность на уровне описания ситуации; эквивалентность на уровне высказывания; эквивалентность на уровне сообщения; эквивалентность на уровне языковых знаков.

Слайд 5

Единицы оригинала и перевода могут быть эквивалентны друг другу на всех пяти уровнях или только на некоторых из них. В процессе перевода переводчик решает сложную задачу нахождения и правильного использования необходимых элементов системы эквивалентных единиц, на основе которой создаются коммуникативно равноценные высказывания в двух языках.

Слайд 6: Типы эквивалентности

Выделяя в плане содержания оригинала и перевода пять содержательных уровней, В.Н. Комиссаров описывает пять соответствующих им (уровням) типов эквивалентности. Первый тип эквивалентности – сохраняется только цель коммуникации: передача переносного значения, выражение эмоций говорящего, чувств, поэтического воздействия и т.д. - May be there is a kind of chemistry between us that doesn't mix. - Бывает, что люди не сходятся характерами. - That's a pretty thing to say ! - Постыдился бы! Характеристики несопоставимость лексического состава и синтаксической организации; невозможность связать лексику и структуру оригинала и перевода отношениями семантического перефразирования или синтаксической трансформации; отсутствие прямых логических связей между сообщениями в оригинале и переводе, которые позволили бы утверждать, что в обоих случаях сообщается об одном и том же; наименьшая общность оригинала и перевода по сравнению со всеми иными переводами, признаваемыми эквивалентными. Иными словами В.Н. Комиссаров утверждает, что в переводе говорится совсем не о том и совсем не так.

Слайд 7

Второй тип эквивалентности - сохраняется цель коммуникация и коммуникативная ситуация. Ко второму типу эквивалентности В.Н. Комиссаров относит переводы, смысловая близость которых не основывается на общности значений использованных языковых средств. В связи с этим возникает необходимость различать указание на ситуацию и способ его описания, то есть, в оригинале и переводе ситуация одна и та же, но изменяется способ ее описания. Например: - Pull. Push. - От себя. К себе. - Stop, I have a gun ! (R. Bradbury )- Стой я буду стрелять. - Не answered the phone. - Он взял трубку. В данных примерах В.Н. Комиссаров выделяет черты отношений между оригиналами и переводами, характерные для второго типа эквивалентности: невозможность сопоставить лексический состав и синтаксическую организацию; Отсутствие связи между лексикой, структурой оригинала и переводом; сохранение в переводе цели коммуникации как обязательного условия эквивалентности; наличие в переводе той же самой ситуации, что и в оригинале, а также прямой реальной или логической связи, позволяющей утверждать, что в обоих случаях "сообщается об одном и том же".

Слайд 8

Третий тип эквивалентности - сохраняется цель коммуникации, коммуникативная ситуация и способ описания коммуникативной ситуации. Например : - Scrubbing makes me bad-tempered. -От мытья полов у меня портится настроение - London saw a cold winter last year.- В прошлом году зима в Лондоне была холодной. - That will not be good for you. - Это может для вас плохо кончиться. В.Н. Комиссаров выделяет следующие отличительные черты переводов третьего типа эквивалентности: сохранение в переводе цели коммуникации и идентификации той же ситуации, что и в оригинале; сохранение в переводе общих понятий, для описания ситуации в оригинале, т.е. сохраняется та часть содержания исходного текста, которую является "способом описания ситуации"; отсутствие параллелизма лексического состава и синтаксической структуры; невозможность связать структуры оригинала и перевода отношениями синтаксической трансформации. Основным способом описания ситуации в третьем типе эквивалентности является семантическое перефразирование.

Слайд 9

В результате сопоставительного анализа В.Н. Комиссаров выделяет наиболее часто употребляемые виды указанного варьирования: степень детализации описания : They lay watching.- Они лежали и следили за Ферзем. - Большая эксплицитность ( точность и полнота формулировок ) перевода по сравнению с оригиналом за счет добавления элемента высказывания «за Ферзем». способ объединения описываемых признаков в сообщении : Не was thin and tentative as he slid bis birth certificate from Puerto Rico across the desk. - Он был худым и неуверенным, когда протягивал свидетельство о рождении. – В переводе на английский язык объединяются постоянный признак ( thin ) и временный признак ( tentative ) сочинительным союзом, что необычно для русского языка, где они разъединяются, особенно в связи с придаточным предложением времени, поэтому на русский язык это предложение переводиться – Худой молодой человек неуверенно протянул свои документы в окно. изменение направления отношений между признаками: Не drove on. They had their backs to the sunlight now - Он повел машину дальше. Теперь солнце светило им в спину. - Конверсивное перефразирование, изменяются субъектно-объектные отношения. перераспределение отдельных признаков в сообщении: Remarkable constitution, too, and lets you see it : great yachtsman. - Он отличный яхтсмен, великолепно сложен и умеет это показать. – Возможность перемещения признаков в смежных сообщениях нередко используется в переводе в стилистических целях, например, ради достижения естественности речи.

Слайд 10

Четвертый тип эквивалентности - сохраняется цель коммуникации, коммуникативная ситуация, способ описания коммуникативной ситуации и воспроизведение значительной части значений синтаксических структур оригинала. Например: - A meeting in defense of peace was held in Trafalgar Square yesterday. - Вчера на Трафальгар-сквер состоялся митинг в защиту мира. - Mine is a long and a sad tale.- Повесть моя длинна и печальна. Относительно свободный порядок слов в русском языке позволяет широко использовать изменения в последовательности отдельных частей высказывания в соответствии с его коммуникативным членением для передачи логического развития передаваемой мысли. Анализируя переводы четвертого типа эквивалентности, В.Н. Комиссаров выделяет ряд особенностей отношений между оригиналами и переводами данного типа: значительный, хотя и не полный параллелизм лексического состава: для большинства слов оригинала можно отыскать соответствующие слова в переводе с близким содержанием; использование в переводе синтаксических структур, аналогичных структурам оригинала или связанных с ними отношениями синтаксического варьирования, что обеспечивает максимально возможную передачу в переводе значения синтаксических структур оригинала; сохранение в переводе всех трех частей содержания оригинала, характеризующих предыдущий тип эквивалентности: цели коммуникации, указании на ситуацию и способа ее описания. В.Н. Комиссаров подчеркивает, что в четвертом типе эквивалентности невозможно полностью сохранить синтаксический параллелизм, поэтому меньшая степень инвариантности синтаксических значений достигается путем использования в переводе структур, связанных с аналогичной структурой отношениями синтаксического варьирования.

Слайд 11

В четвертом типе эквивалентности В.Н. Комиссаров отмечает три основных вида такого варьирования: использование синонимичных структур, связанных отношениями прямой или обратной трансформации: I told him what I thought of her. - Я сказал ему свое мнение о ней. использование аналогичных структур с изменением порядка слов: Не was never tired of old songs. - Старые песни ему никогда не надоедали. использование аналогичных структур с изменением типа связи между ними: It is very strange this domination of our intellect by our digestive organs. - Странно, до какой степени пищеварительные органы властвуют над нашим рассудком. – Замена сочинительной связи на подчинительную. В.Н. Комиссаров высказывает мнение о том, что особую важность при переводе текстов государственных или международных актов, где перевод часто получает правовой статус оригинала, приобретает обеспечение синтаксического параллелизма.

Слайд 12

Пятый тип эквивалентности - достигается максимальная степень близости содержания текста оригинала и перевода, которая может существовать между текстами на разных языках. - I saw him at the theatre. - Я видел его в театре. - The house was sold for 10 thousand dollars. - Дом был продан за 10 тысяч долларов. Наибольшая близость к оригиналу. В.Н. Комиссаров выделяет следующие отличительные черты переводов данного типа эквивалентности: высокая степень параллелизма в структурной организации текста; максимальная соотнесенность лексического состава: в переводе можно указать соответствия всем знаменательным словам оригинала; сохранение в переводе всех основных частей содержания оригинала. К четырем частям содержания оригинала, сохраняемым в предыдущем виде эквивалентности, добавляется максимально возможная общность отдельных сем, входящих в состав оригинала и перевода. В переводах пятого типа эквивалентности максимальная степень близости содержания текста оригинала и перевода достигается на уровне отдельных слов.

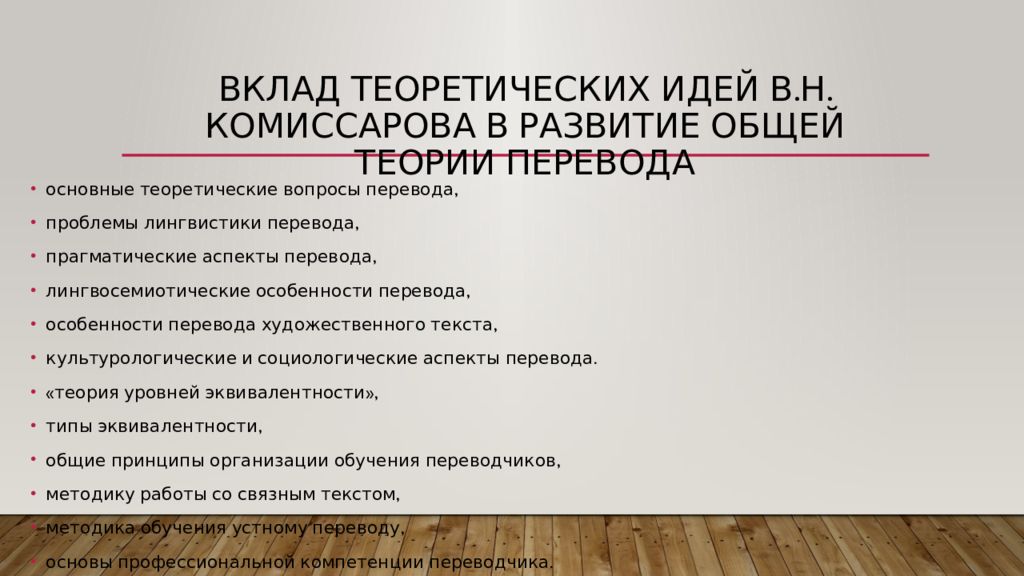

Слайд 13: Вклад теоретических идей В.Н. Комиссарова в развитие общей теории перевода

основные теоретические вопросы перевода, проблемы лингвистики перевода, прагматические аспекты перевода, лингвосемиотические особенности перевода, особенности перевода художественного текста, культурологические и социологические аспекты перевода. «теория уровней эквивалентности», типы эквивалентности, общие принципы организации обучения переводчиков, методику работы со связным текстом, методика обучения устному переводу, основы профессиональной компетенции переводчика.

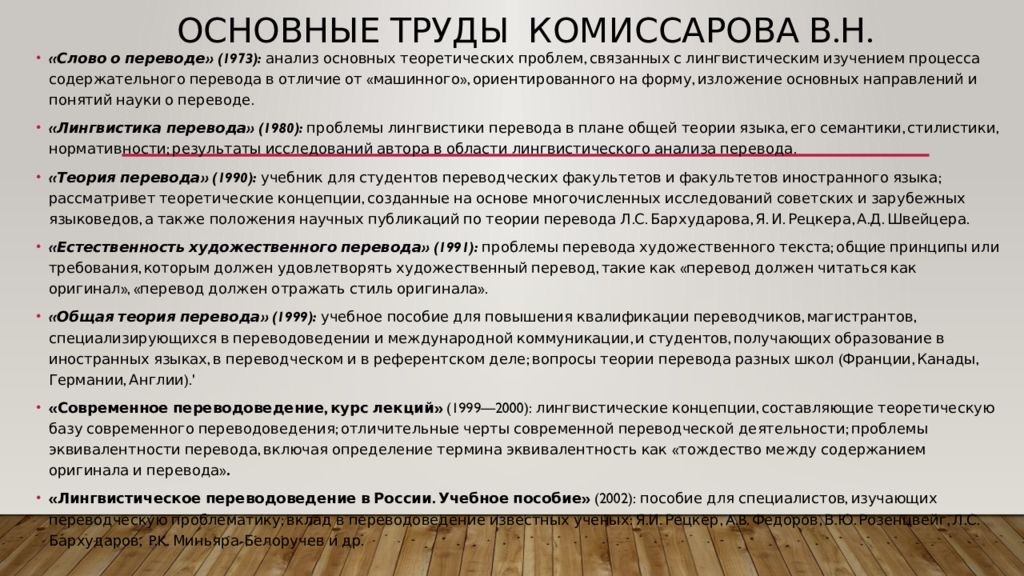

Последний слайд презентации: Теория уровней эквивалентности В.Н. Комиссарова: Основные труды Комиссарова В.Н

«Слово о переводе» ( 1973): анализ основных теоретических проблем, связанных с лингвистическим изучением процесса содержательного перевода в отличие от «машинного», ориентированного на форму, изложение основных направлений и понятий науки о переводе. «Лингвистика перевода» (1980): проблемы лингвистики перевода в плане общей теории языка, его семантики, стилистики, нормативности; результаты исследований автора в области лингвистического анализа перевода. « Теория перевода» (1990): учебник для студентов переводческих факультетов и факультетов иностранного языка; рассматривет теоретические концепции, созданные на основе многочисленных исследований советских и зарубежных языковедов, а также положения научных публикаций по теории перевода Л.С. Бархударова, Я. И. Рецкера, А.Д. Швейцера. «Естественность художественного перевода» (1991): проблемы перевода художественного текста; общие принципы или требования, которым должен удовлетворять художественный перевод, такие как «перевод должен читаться как оригинал», «перевод должен отражать стиль оригинала». « Общая теория перевода» (1999): учебное пособие для повышения квалификации переводчиков, магистрантов, специализирующихся в переводоведении и международной коммуникации, и студентов, получающих образование в иностранных языках, в переводческом и в референтском деле; вопросы теории перевода разных школ (Франции, Канады, Германии, Англии).' «Современное переводоведение, курс лекций» (1999—2000): лингвистические концепции, составляющие теоретическую базу современного переводоведения ; отличительные черты современной переводческой деятельности; проблемы эквивалентности перевода, включая определение термина эквивалентность как «тождество между содержанием оригинала и перевода». «Лингвистическое переводоведение в России. Учебное пособие» (2002): пособие для специалистов, изучающих переводческую проблематику; вклад в переводоведение известных ученых: Я.И. Рецкер, A.B. Федоров, В.Ю. Розенцвейг, Л.С. Бархударов, P.K. Миньяра- Белоручев и др.