Первый слайд презентации: Тромбоз кавернозного синуса

Подготовила: студентка 3 курса 15 группы ЛФ Коржуева М.Д.

Слайд 2: Этиология

Кавернозные синусы представляют собой образования, расположенные в основании черепа, их роль заключается в дренировании крови от лицевых вен. Тромбоз кавернозного синуса – крайне редкое осложнение инфекционных заболеваний челюстно-лицевой области, чаще всего фурункулов преддверия носа (50%), сфеноидального или этмоидального синусита (30%) и одонтогенных инфекций (10%). Наиболее распространенные возбудители – Staphylococcus aureus (70%) и бактерии родов Streptococcus. В случае инфицирования одной из придаточных пазух носа или зубной инфекции более распространенным источником являются анаэробы. Также возможно развитие тромбоза латерального синуса (при мастоидите) либо верхнего сагиттального синуса (при бактериальном менингите), но эти заболевания еще более редки, чем тромбоз кавернозного синуса.

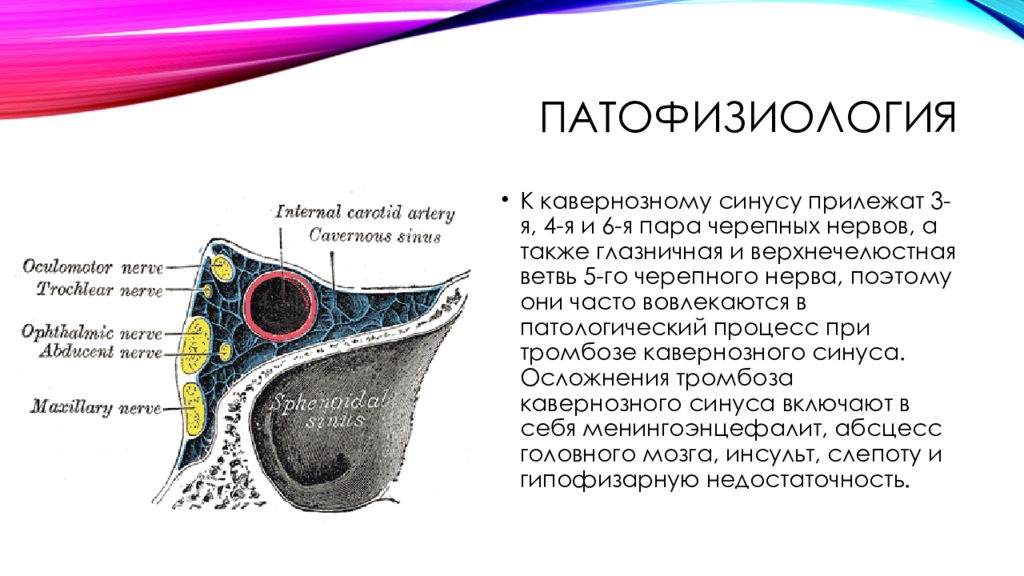

Слайд 3: Патофизиология

К кавернозному синусу прилежат 3-я, 4-я и 6-я пара черепных нервов, а также глазничная и верхнечелюстная ветвь 5-го черепного нерва, поэтому они часто вовлекаются в патологический процесс при тромбозе кавернозного синуса. Осложнения тромбоза кавернозного синуса включают в себя менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга, инсульт, слепоту и гипофизарную недостаточность.

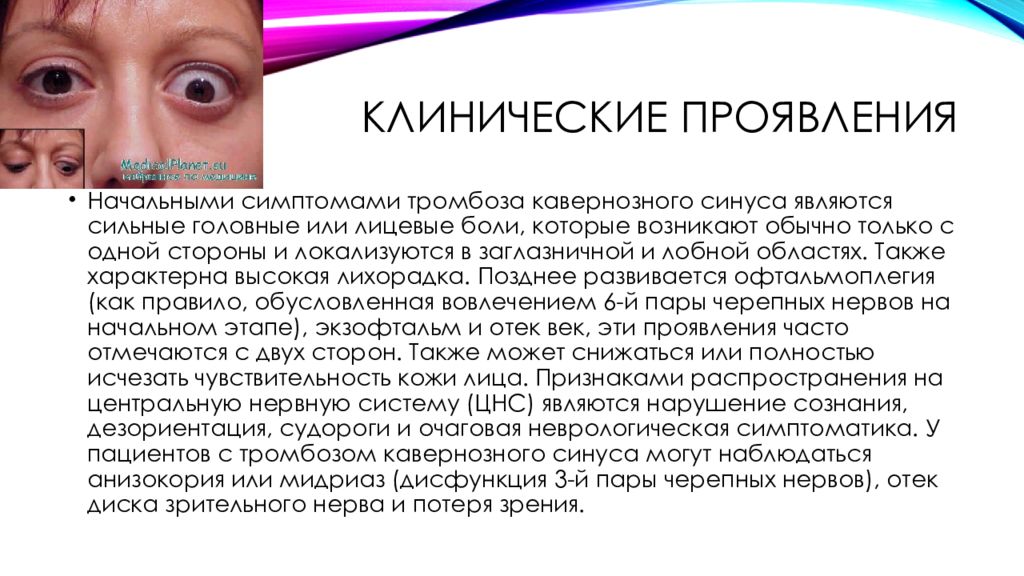

Слайд 4: Клинические проявления

Начальными симптомами тромбоза кавернозного синуса являются сильные головные или лицевые боли, которые возникают обычно только с одной стороны и локализуются в заглазничной и лобной областях. Также характерна высокая лихорадка. Позднее развивается офтальмоплегия (как правило, обусловленная вовлечением 6-й пары черепных нервов на начальном этапе), экзофтальм и отек век, эти проявления часто отмечаются с двух сторон. Также может снижаться или полностью исчезать чувствительность кожи лица. Признаками распространения на центральную нервную систему (ЦНС) являются нарушение сознания, дезориентация, судороги и очаговая неврологическая симптоматика. У пациентов с тромбозом кавернозного синуса могут наблюдаться анизокория или мидриаз (дисфункция 3-й пары черепных нервов), отек диска зрительного нерва и потеря зрения.

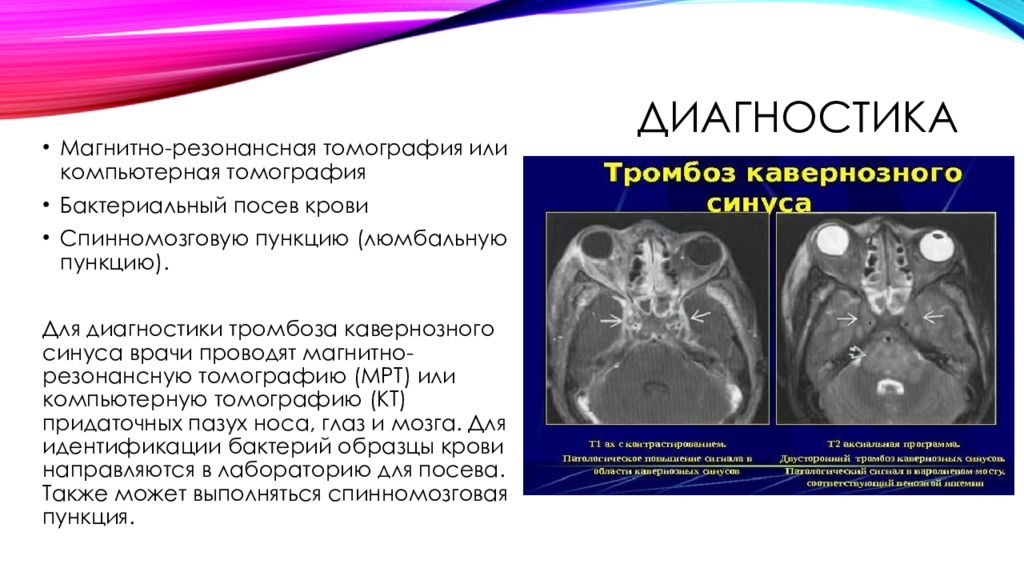

Слайд 5: Диагностика

Магнитно-резонансная томография или компьютерная томография Бактериальный посев крови Спинномозговую пункцию ( люмбальную пункцию). Для диагностики тромбоза кавернозного синуса врачи проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) или компьютерную томографию (КТ) придаточных пазух носа, глаз и мозга. Для идентификации бактерий образцы крови направляются в лабораторию для посева. Также может выполняться спинномозговая пункция.

Слайд 6: Прогноз

Даже при лечении тромбоз кавернозного синуса может быть опасен для жизни. Около 30% всех людей с этим заболеванием и около 50% людей с этим заболеванием, у которых также имеет место синусит пазухи клиновидной кости, умирают. Еще у 30% развиваются серьезные последствия (такие, как нарушение движения глаз и двоение зрения, слепота, инвалидность вследствие инсульта и гипопитуитаризм ), иногда остающиеся навсегда.

Слайд 8: Консервативное лечение

Антибиотики, прием которых должен осуществляться посредством инъекций в больших дозировках (оксациллин, нафциллин и цефалоспорины 3-го поколения). Препараты для воздействия на анаэробную флору принимают при наличии сопутствующих инфекционных заболеваний носоглотки или ротовой полости ( метронидазол ). Кортикостероиды, необходимые при сопутствующем поражении нервов черепного отдела, черепно-мозговых травмах (дексаметазон). Антикоагулянты, действие которых направлено на нормализацию свертываемости крови («Гепарин», « Дикумарин », «Фенилин»). Их применение допустимо только в тех случаях, когда шанс выздоровления с их использованием выше риска получения осложнений. Сульфат магния и раствор глюкозы, применяемые для дегидратации в виде внутримышечных инъекций. Если улучшение не наступает в первые сутки, приступают к операции.

Слайд 9: Оперативное лечение

Для выполнения операции разрез проводят на стороне тромбоза. Задачей хирурга является доступ к синусу с последующим иссечением тромбированных участков и постановкой дренажей.

Слайд 10: реабилитация

Заболевания такого уровня сложности имеют очень разные исходы. В случае успешной операции пациенту назначают средства, влияющие на свертываемость крови. Продолжают антибактериальную терапию, пока полностью не устранят очаг инфекции. В особых случаях могут назначать противовоспалительные и анальгетические препараты. Проводят курсы специальных упражнений для глаз и мышц, которые могут атрофироваться при длительном пребывании в стационаре. К сожалению, смертность при такой патологии достигает 40%. Для предупреждения развития тромбоза необходимо заниматься активной санацией бактериальных заболеваний челюстно-лицевой зоны, воздушных пазух черепа и зубов.

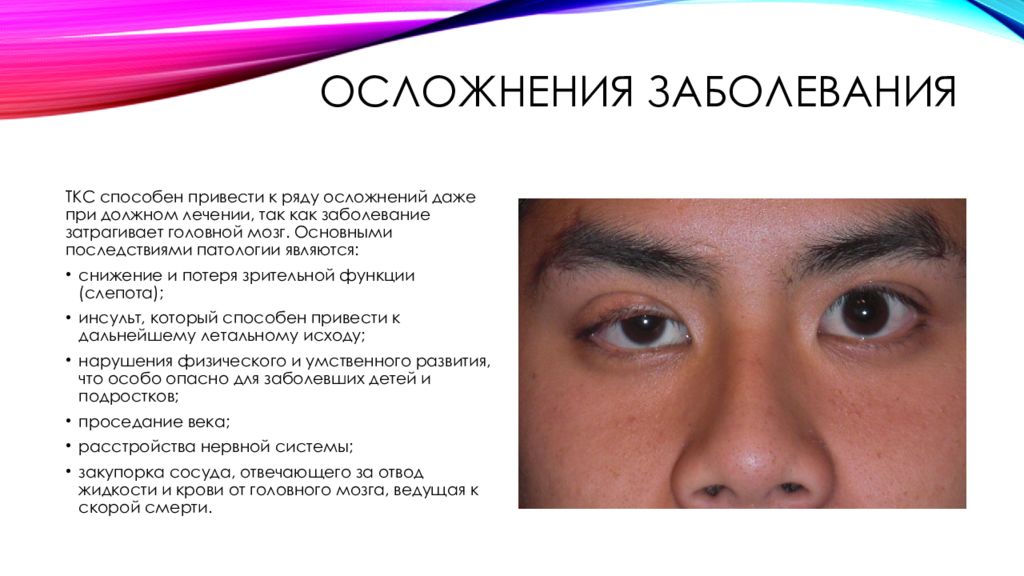

Слайд 11: Осложнения заболевания

ТКС способен привести к ряду осложнений даже при должном лечении, так как заболевание затрагивает головной мозг. Основными последствиями патологии являются: снижение и потеря зрительной функции (слепота); инсульт, который способен привести к дальнейшему летальному исходу; нарушения физического и умственного развития, что особо опасно для заболевших детей и подростков; проседание века; расстройства нервной системы; закупорка сосуда, отвечающего за отвод жидкости и крови от головного мозга, ведущая к скорой смерти.