Первый слайд презентации: УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Доцент Г.Л. Дарбазов ЯГМА Кафедра лучевой диагностики

Слайд 2: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА НЕИЗМЕНЕННОЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Слайд 3: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Представлены желчным пузырем и желчными протоками Желчные протоки по анатомо-функциональным признакам подразделяются на внепеченочные и внутрипеченочные Внутрипеченочные: дольковые, субсегментарные, сегментарные, долевые Внепеченочные: холедох, общий печеночный и проток желчного пузыря

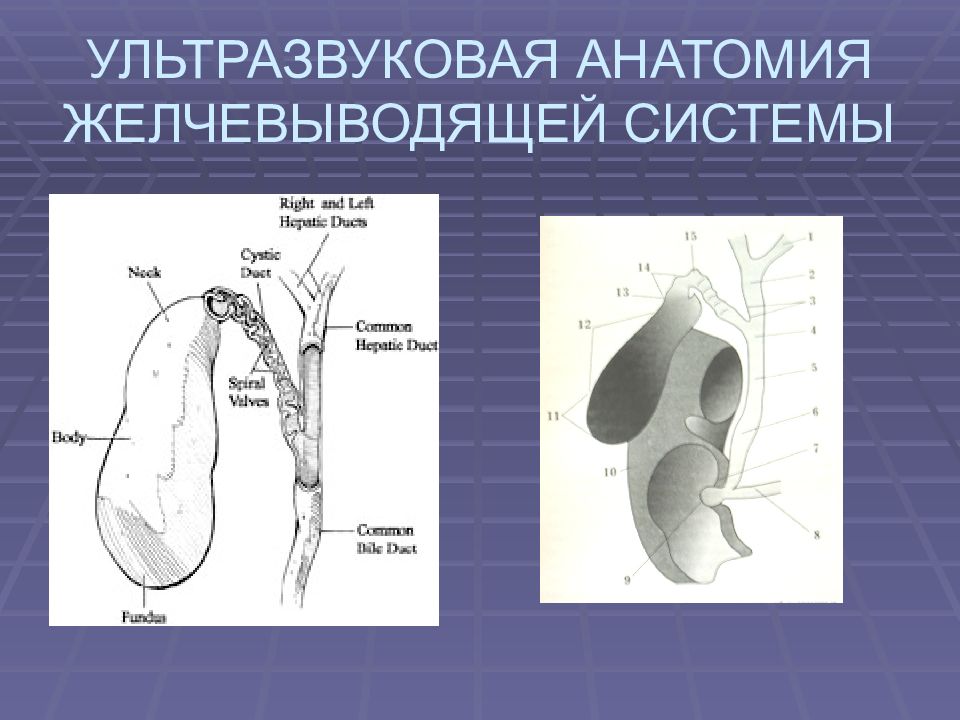

Слайд 5: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Длина общего печеночного протока 1,5 – 3 см Проток желчного пузыря: внутренний диаметр 1-2 мм и длину от 2-6 см, имеет несколько перегибов Сливаясь образуют общий желчный проток – холедох Располагается в печеночно-двенадцатиперстной связке, которая располагается ретроперитонеально

Слайд 6: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

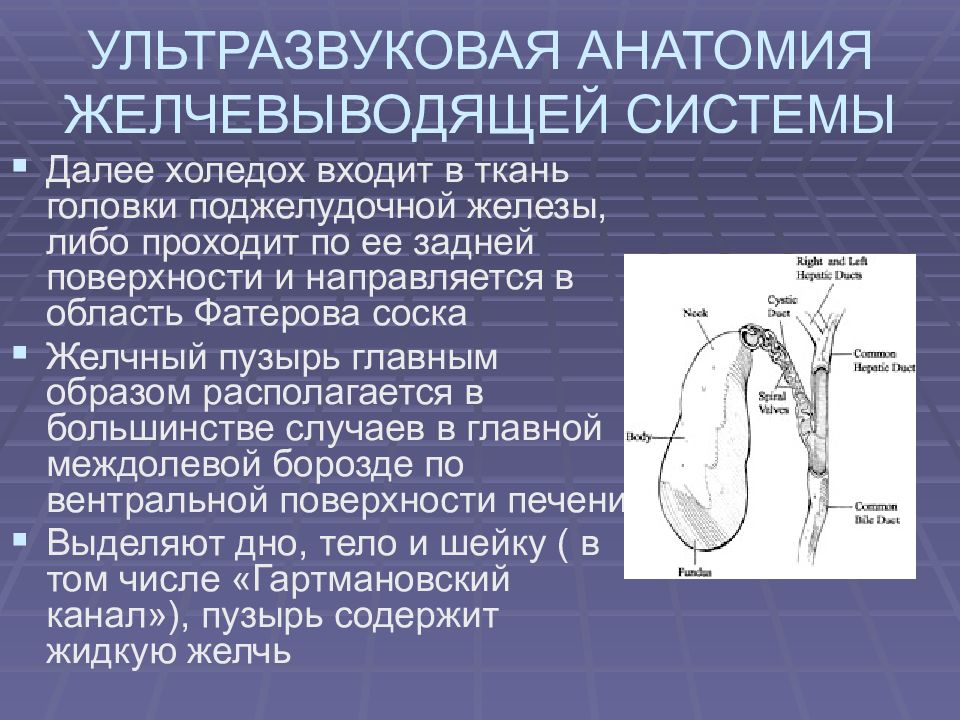

Далее холедох входит в ткань головки поджелудочной железы, либо проходит по ее задней поверхности и направляется в область Фатерова соска Желчный пузырь главным образом располагается в большинстве случаев в главной междолевой борозде по вентральной поверхности печени Выделяют дно, тело и шейку ( в том числе «Гартмановский канал»), пузырь содержит жидкую желчь

Слайд 7: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Стенка содержит четыре основных слоя: слизистый, мышечный, субсерозный и серозный Эхонегативная структура с тонкими неравномерными стенками толщиной 1,5 - 3мм – максимальная толщина в области шейки Форма пузыря чаще грушевидная, реже ововидная

Слайд 8: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Длина 60-100 мм, поперечник – не более 30 мм На приборах среднего класса стенка пузыря визуализируется в виде однослойной тонкой гиперэхогенной структуры, а высшего класса – однослойной тонкой изоэхогенной структуры Внешний контур всегда гладкий, внутренний может быть шероховатым за счет складок

Слайд 11: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Полость – эхонегативная и однородная Проток пузыря визуализируется крайне редко Главные долевые протоки диаметром 1-4 мм визуализируются впереди от бифуркации воротной вены Холедох визуализируется на всем протяжении, за исключением ретродуоденального отдела

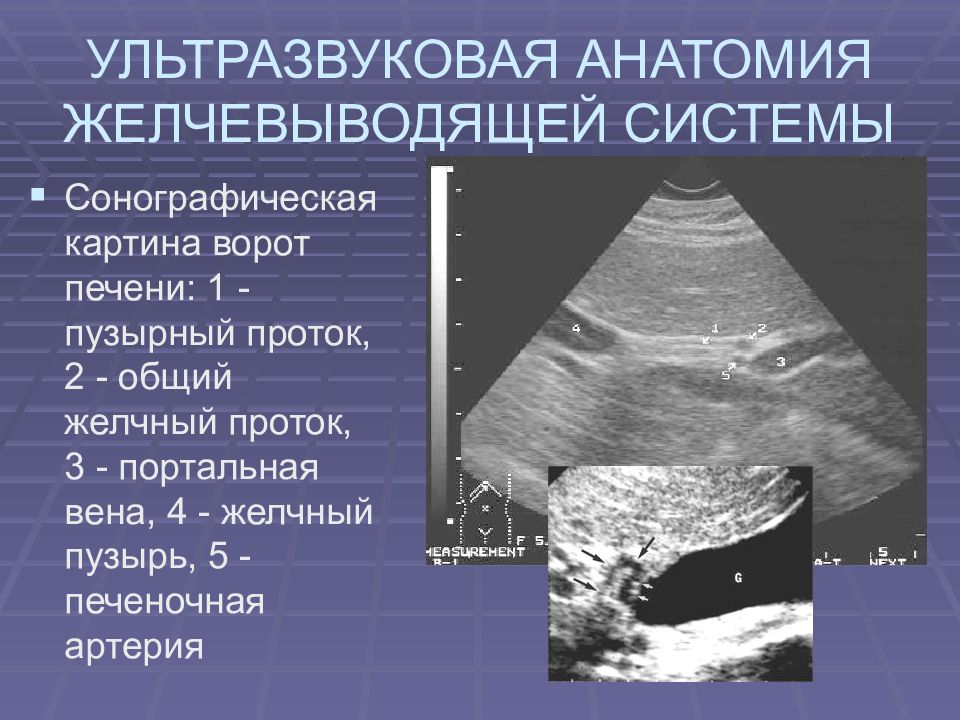

Слайд 12: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Соногpафическая картина ворот печени: 1 - пузырный проток, 2 - общий желчный проток, 3 - портальная вена, 4 - желчный пузырь, 5 - печеночная артерия

Слайд 13: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Диаметр внепеченочных протоков до 8 мм Терминальная часть холедоха визуализируется довольно часто Варианты анатомического развития затрудняют визуализацию протока «Фригийский колпак» - когда часть дна пузыря загнута в обратном направлении и прилежит к телу Высокая вариабельность длины желчевыводящих протоков, степень выраженности изгибов, изменений расположения в толще печеночно-двенадцатиперстной связки и особенности взаиморасположения печеночно-двенадцатиперстной связки и окружающих органов

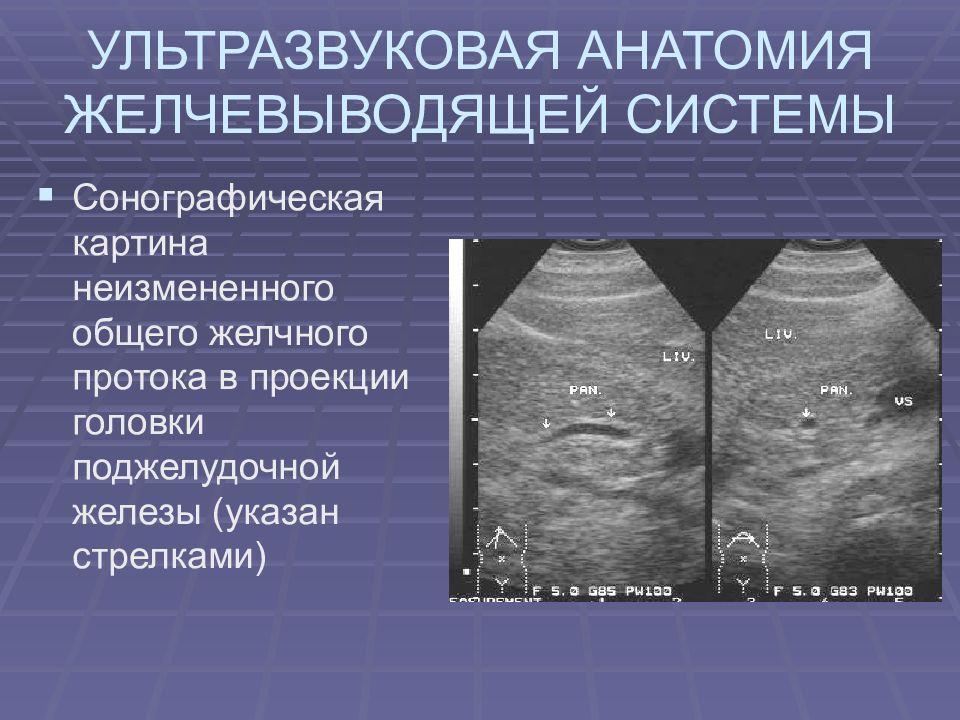

Слайд 14: УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Сонографическая картина неизмененного общего желчного протока в проекции головки поджелудочной железы (указан стрелками)

Слайд 16: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Конвексные и линейные электронные мультичастотные широкополосные датчики с частотой от 3,5 до 5 МГц с эффектом второй тканевой гармоники, доплеровскими технологиями Изменение динамического диапазона, плотности линий, изменения частоты кадров, фокусирование луча, увеличение в реальном масштабе времени –должны быть использованы при исследовании

Слайд 17: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Подготовка пациента к плановому исследованию: Исследование натощак ( у инсулинзавимых диабетиков и во вторую половину рабочего дня – легкий завтрак) Соблюдение диеты за 2-3 дня до исследования Применение медикаментозных препаратов с целю уменьшения метеоризма Избежание рентгеноконтрастных исследований с барием за 24 часа и менее до исследования

Слайд 18: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Сканирование в трех проекциях – продольном, поперечном и косом Доступы: из-под правого реберного края, а для шейки пузыря, для главных долевых протоков и холедоха через межреберные промежутки по правой передней подмышечной линии Исследовать на спине, левом боку и иногда стоя в разные фазы дыхания

Слайд 19: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При косом сканировании датчик скользит вдоль реберной дуги с наклонами от 0 ˚ до 90˚ позволяет оценить желчный пузырь в поперечном и косом срезах При поперечном сканировании датчик располагается в правом подреберье в плоскости перпендикулярной продольной; дополнительное скольжение датчика в кранио - каудальном направлении так же позволяет получать косые и поперечные сканы (в зависимости от положения пузыря)

Слайд 20: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

При продольном сканировании датчик располагается вдоль длинной оси тела около средне-ключичной линии под правой реберной дугой – удается получить продольное сечение пузыря (с поворотами датчика по или против часовой стрелки) Сканирование через межреберья эффективно у тучных пациентов и при метеоризме – ограничение в виде эмфиземы легких

Слайд 21: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Измерение длины от шейки до дна в проекции максимального продольного изображения – часто затруднено из-за аномалий формы Поперечник изменяется при косом и поперечном сканировании Измерение толщины ближайшей к датчику стенки в разные фазы дыхания

Слайд 22: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Оценка состояния и диаметра холедоха вдоль и поперек печеночно-двенадцатиперстной связки в положении косого сканирования Измерение холедоха производится в нескольких местах и проекциях – в области ворот печени - 4-6 мм, ретродуоденально – до 8 мм, интрапанкреатическая часть – 2 – 5 мм

Слайд 23: ТЕХНОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Суммационный эффект тонкой кишки и желчного пузыря необходимо учитывать и поворачивать пациента при исследовании Эндоскопическая ультразвуковая диагностика состояний Фатерова сосочка

Слайд 24: Общие принципы ультразвукового исследования желчевыводящей системы

1.Оценка расположения, формы, контуров и анатомического строения желчного пузыря и протоковой системы 2. Оценка размеров желчного пузыря и протоковой системы 3. Оценка структуры и эхогенности просвета и стенок желчного пузыря 4.Оценка протоковой системы в целом и конкретных протоков в В-режиме 5.Оценка влияния окружающих органов и структур на состояние изображения желчевыводящей системы - артефакты

Слайд 25: Общие принципы ультразвукового исследования желчевыводящей системы

6. Проведение дифференциальной диагностики выявленных изменений 7.Использование данных современных методов исследования при формировании заключения 8.При недостаточной определенности выявленных изменений проведение динамического наблюдения 9. Сопоставление результатов УЗ исследования и результатов выполнения хирургических вмешательств

Слайд 26: УЗ семиотика аномалий развития желчевыводящей системы

Аномалии развития желчного пузыря

Слайд 27: Аномалии развития желчного пузыря

Формы (перегибы, перегородки) Положения («внутрипеченочное», интерпозиция, инверсия, дистопия, ротация) Количества (агенезия, удвоение, дивертикулы) Размеров (гипогенезия, гигантский желчный пузырь)

Слайд 28: Аномалии развития желчного пузыря

Аномалии формы самые частые Перегибы – до 60-75% населения Функциональные и морфологические (представляют собой складку желчного пузыря) Различают перегибы в шейке, теле и дне и их сочетания – U – образные, S – образные и «фригийский колпак»

Слайд 30: Аномалии развития желчного пузыря

Перегородки – полные и неполные, единичные и множественные Чаще всего в шейке пузыря, реже - в теле, в дне – крайне редко Единичные гиперэхогенные структуры в полости желчного пузыря, достигающих противоположных или соседних стенок В отличие от перегибов не исчезают при перемене положения тела, не меняют свою форму при динамическом наблюдении Дифдиагноз с отслойкой слизистой, с острыми и хроническими холециститами, опухолевым поражением, аденомиоматозом

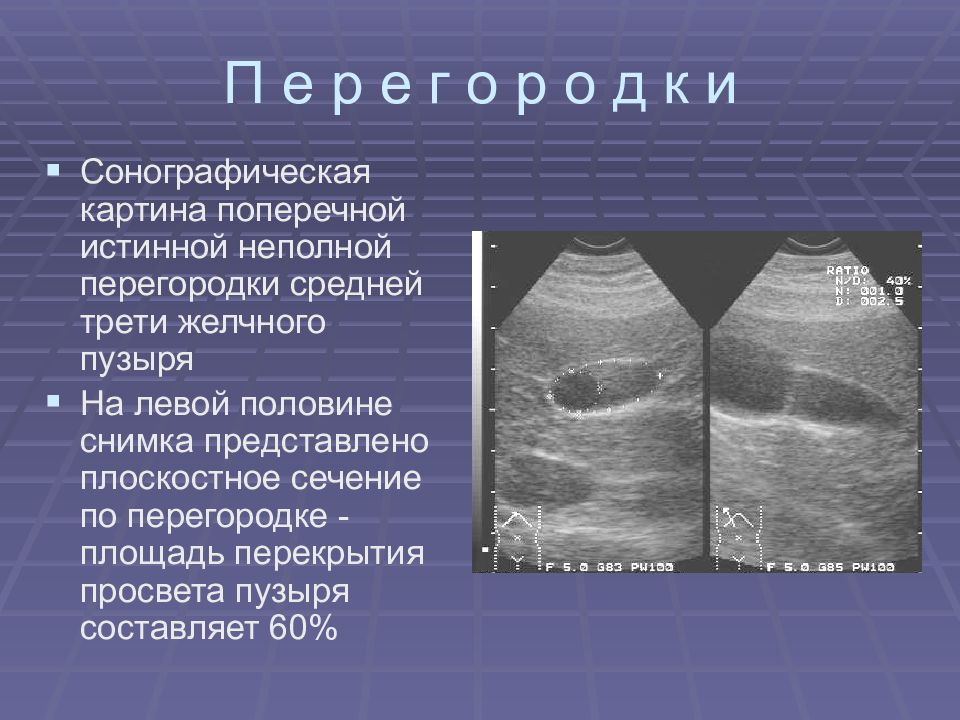

Слайд 31: П е р е г о р о д к и

Сонографическая картина поперечной истинной неполной перегородки средней трети желчного пузыря На левой половине снимка представлено плоскостное сечение по перегородке - площадь перекрытия просвета пузыря составляет 60%

Слайд 32: Аномалии развития желчного пузыря

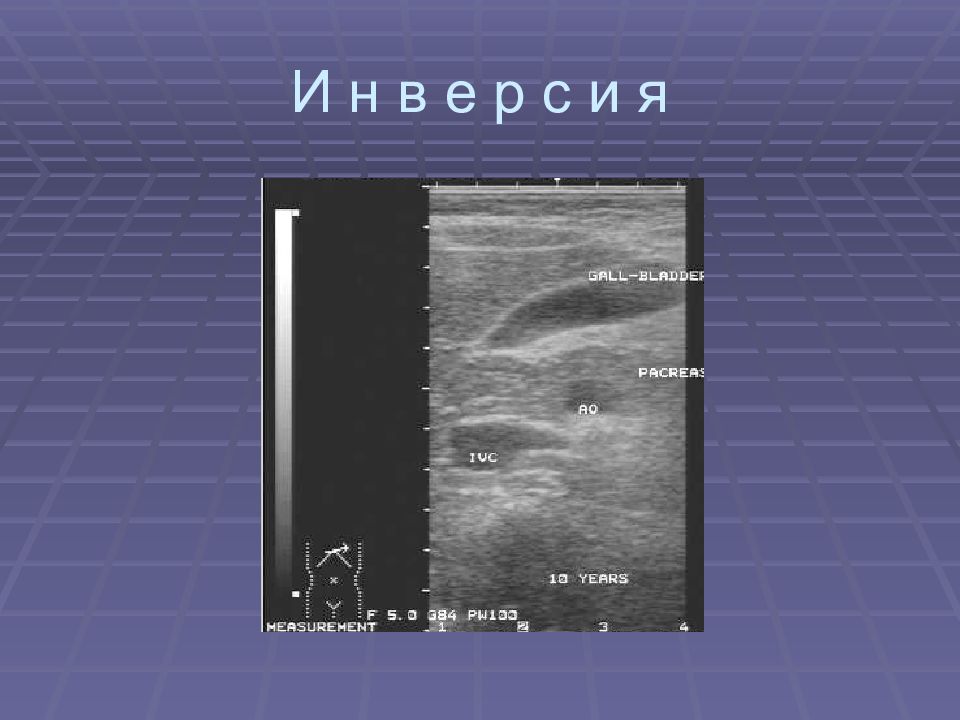

Аномалии положения – второе место и встречаются гораздо реже « Внутрипеченочное » - с трех или четырех сторон окружен печеночной паренхимой Инверсия – в области левого подреберья или по средней линии тела Дистопия – в правой подвздошной области и даже малом тазу Ротация – различные направления длинной оси Дифдиагноз с агенезией пузыря, аномалиями развития протоков, кистами ворот печени и головки поджелудочной железы, билиарной гипертензией

Слайд 35: Аномалии развития желчного пузыря

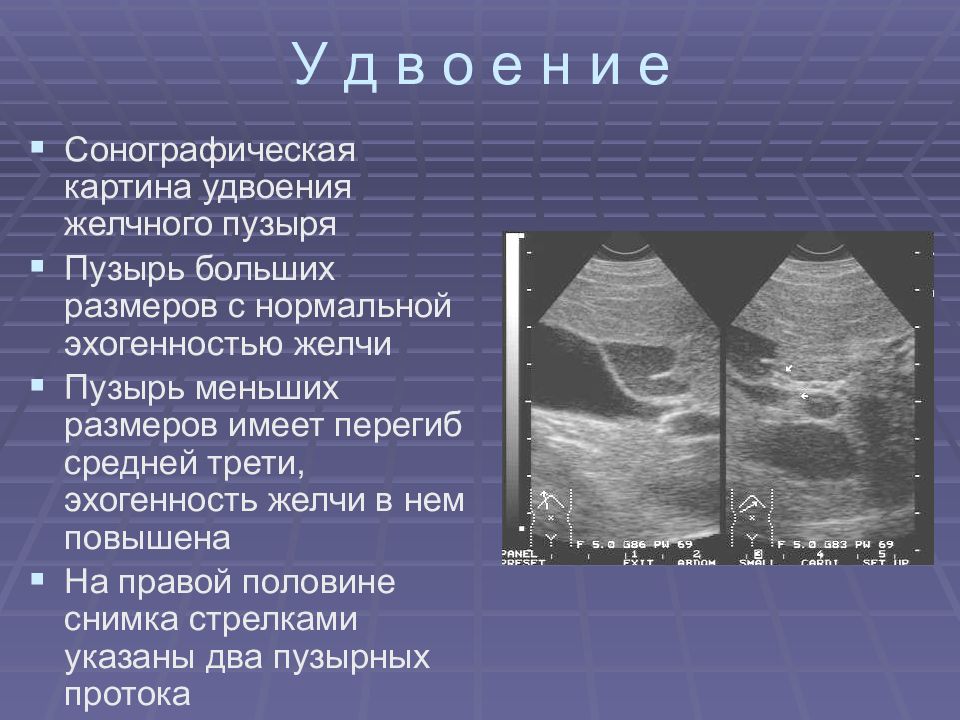

Аномалии количества и размеров – крайне редки Агенезия – не выявляется при УЗ исследовании; использовать другие лучевые методы Удвоение – минимум две полости Дивертикул – жидкостное образование со стенками по структуре и плотности как и желчного пузыря, имеющее сообщение с полостью пузыря Гипогенезия – уменьшенный в размерах, но имеющий другие полноценные характеристики Гигантский – не путать с атонией и дискинезией по гипокинетическому типу Дифдиагноз с острыми и хроническими холециститами, их осложнениями, водянкой пузыря, билиарной гипертензией

Слайд 37: У д в о е н и е

Сонографическая картина удвоения желчного пузыря Пузырь больших размеров с нормальной эхогенностью желчи Пузырь меньших размеров имеет перегиб средней трети, эхогенность желчи в нем повышена На правой половине снимка стрелками указаны два пузырных протока

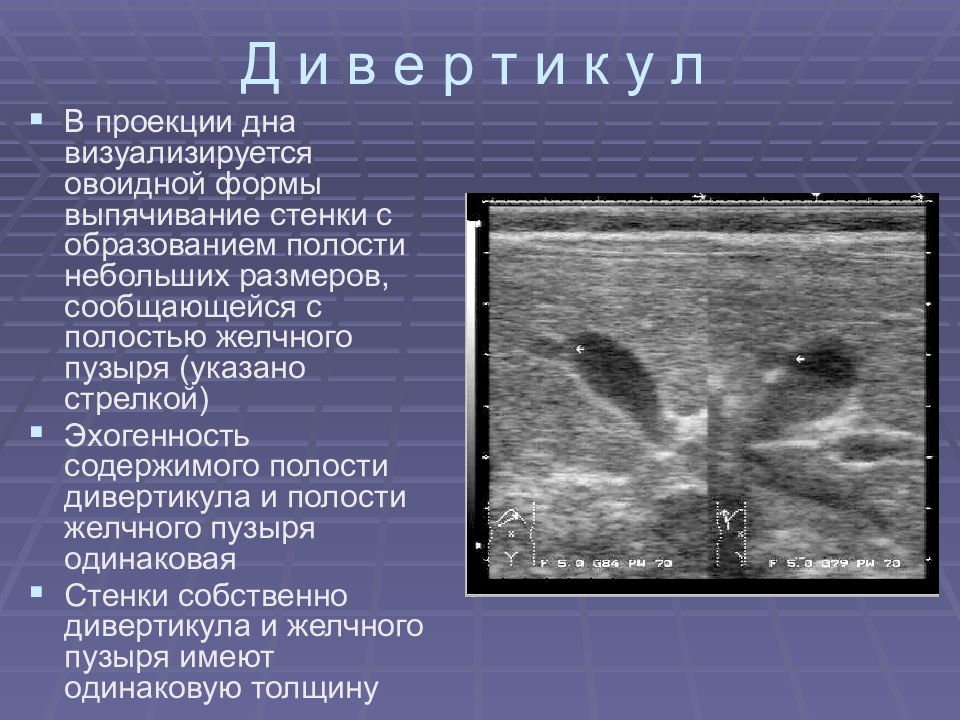

Слайд 38: Д и в е р т и к у л

В проекции дна визуализируется овоидной формы выпячивание стенки с образованием полости небольших размеров, сообщающейся с полостью желчного пузыря (указано стрелкой) Эхогенность содержимого полости дивертикула и полости желчного пузыря одинаковая Стенки собственно дивертикула и желчного пузыря имеют одинаковую толщину

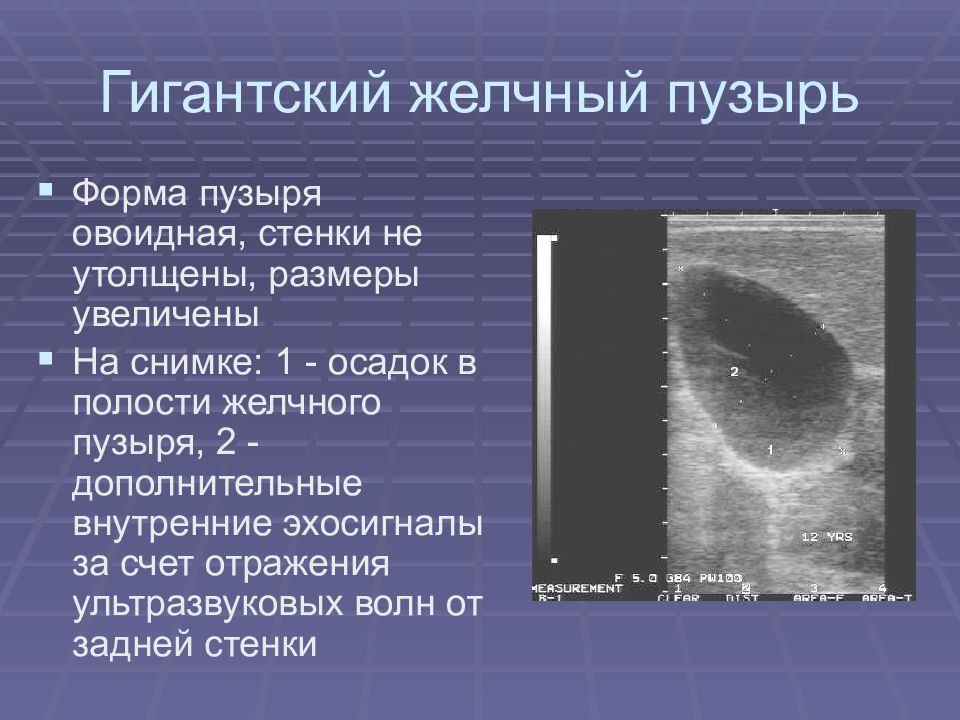

Слайд 39: Гигантский желчный пузырь

Форма пузыря овоидная, стенки не утолщены, размеры увеличены На снимке: 1 - осадок в полости желчного пузыря, 2 - дополнительные внутренние эхосигналы за счет отражения ультразвуковых волн от задней стенки

Слайд 40: УЗ семиотика аномалий развития желчевыводящей системы

Аномалии развития внутрипеченочных желчных протоков

Слайд 41: Аномалии развития внутрипеченочных желчных протоков

Кисты Врожденная эктазия внутрипеченочных желчных протоков

Слайд 42: Аномалии развития внутрипеченочных желчных протоков

Кисты возникают из-за структурной «слабости» стенок Эхонегативные образования неправильной округлой формы с тонкими, трудно визуализируемыми стенками и эффектом дистального псевдоусиления В отличие от кист печени визуализируются расширенные приводящие и отводящие фрагменты протока Травматического или воспалительного характера (описторхозный холангит)

Слайд 43: Аномалии развития внутрипеченочных желчных протоков

Болезнь Кароли – врожденная эктазия внутрипеченочных желчных протоков Множественные интрасегментарные жидкостные образования трубчато-вытянутой формы с эхонегативным однородным содержимым и тонкими стенками, а так же эффектом дистального псевдоусиления Часто сочетается с врожденным фиброзом печени Дифдиагноз с кистами печени

Слайд 45: УЗ семиотика аномалий развития желчевыводящей системы

Аномалии развития внепеченочных желчных протоков

Слайд 46: Аномалии развития внепеченочных желчных протоков

Кисты холедоха Атрезия желчевыводящих путей

Слайд 47: Аномалии развития внепеченочных желчных протоков

Кисты – выявляются в детском или юношеском возрасте в области физиологических перегибов холедоха Значительное расширение холедоха до нескольких см в диаметре или дивертикулоподобным образованием Дифференциальный диагноз с удвоением желчного пузыря, кистой правой почки, обструкцией билиарного тракта, локальным скоплением жидкости в брюшной полости

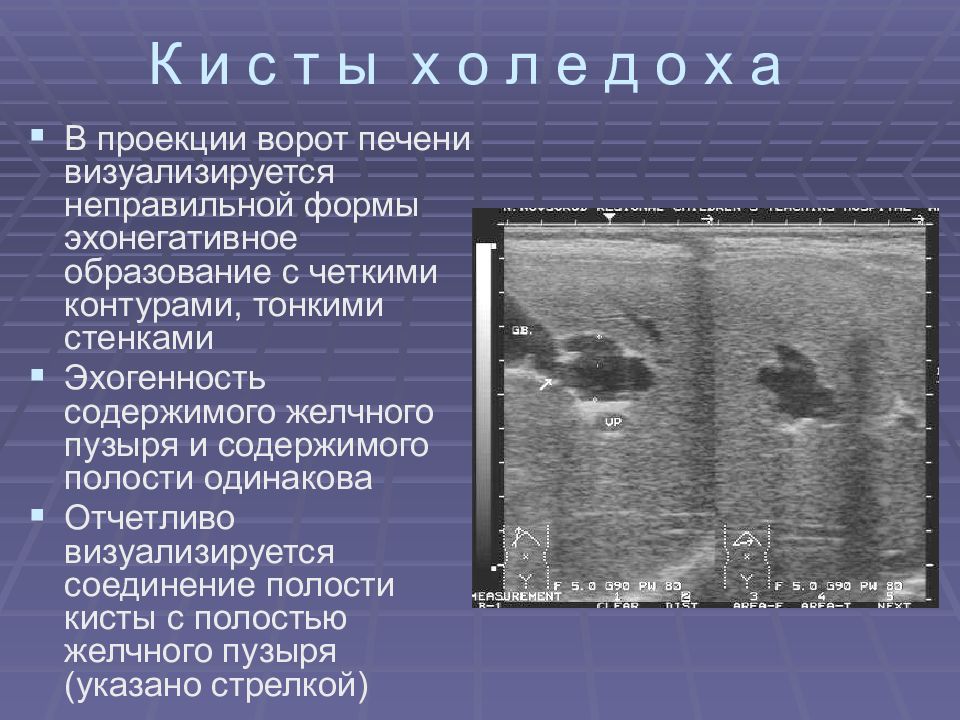

Слайд 48: К и с т ы х о л е д о х а

В проекции ворот печени визуализируется неправильной формы эхонегативное образование с четкими контурами, тонкими стенками Эхогенность содержимого желчного пузыря и содержимого полости одинакова Отчетливо визуализируется соединение полости кисты с полостью желчного пузыря (указано стрелкой)

Слайд 49: Аномалии развития внепеченочных желчных протоков

Атрезия желчевыводящих протоков – врожденная или приобретенная патология (вирусная инфекция) Выявляются в детском или юношеском возрасте – постепенное прогрессирование степени сужения и начало изменений с дистального конца к проксимальному Расширение внутрипеченочных желчных протоков Дифдиагноз с обструкциями другой этиологии, часто сочетается с аномалиями печени

Слайд 50: УЗ семиотика неопухолевых заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика дискинезий желчного пузыря и протоков

Слайд 51: УЗ диагностика дискинезий желчного пузыря и протоков

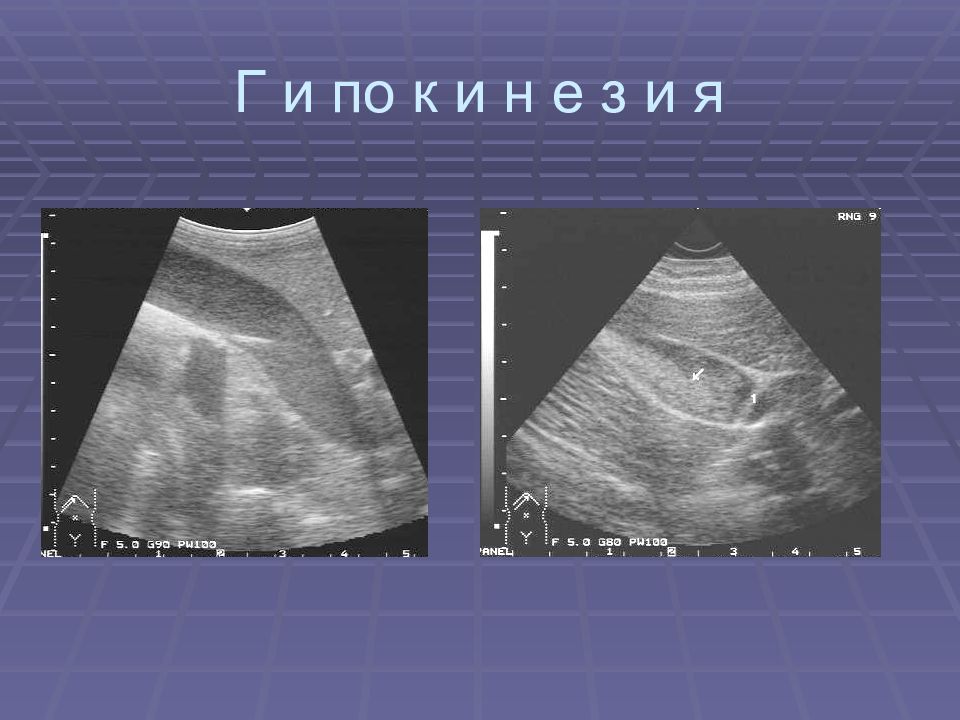

Производится измерение пузыря натощак (с отметкой положения датчика на коже пациента) и через 30-60 минут после желчегонного завтрака (тюбажа) Желчегонный завтрак – 100г сметаны или 20 г сорбита в 100 мл воды Оценка результатов: До 30% уменьшение размеров пузыря– гипокинезия (чаще у взрослых) От 30 до 60% - нормокинезия Более 60% - гиперкинезия (чаще у детей)

Слайд 54: УЗ семиотика неопухолевых заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика желчнокаменной болезни УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Слайд 55: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Представляет собой гиперэхогенную структуру разнообразных форм с дистальной акустической тенью Характер изображения конкремента зависит от: угла падения и отражения УЗ, формы поверхности, состава, внутренней структуры, размеров, количества камней, качества аппаратуры, частоты датчика Подвижность при перемене положения зависит от качества и вязкости желчи, гладкости поверхности камня и наличия пролежня стенки пузыря

Слайд 56: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Акустическая тень отчетливо выявляется у конкрементов от 3 до 5 мм При локализации в шейке его тень может маскироваться акустической тенью или эффектом дистального ослабления от шейки или около шеечных структур

Слайд 58: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Состав: большое количество кальция – интенсивное отражение в виде криволинейной полоски, иногда эффект реверберации в проекции акустической тени; билирубиновые и холестериновые в виде объемных, «рыхлых» эхоструктур Размеры : 3-4 мм четкой тени не дают, только в группе, прилегая друг к другу; 4-5 мм камни дают четкие тени, в которых могут скрываться

Слайд 59: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Форма: пирамидальные или многоугольные бывают видны в виде одной или нескольких гиперэхогенных точек (отражение от вершин) и с намного более широкой акустической тенью из-за рассеивания отраженного луча от боковых граней и непопадания его на датчик Количество: одиночные выявляются в большинстве случаев четко; множественные, особенно разных размеров, выявляются легко, но подсчитать их количество крайне трудно, особенно когда пузырь выполнен ими полностью и определяется только общая акустическая тень

Слайд 61: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Расположение: особенно трудно диагностировать в шейке пузыря, его тень может маскироваться акустической тенью или эффектом дистального ослабления от шейки или около шеечных структур; во внутрипеченочных и внепеченочных протоках дифдиагностировать очень трудно от других гиперэхогенных структур и артефактов

Слайд 63: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

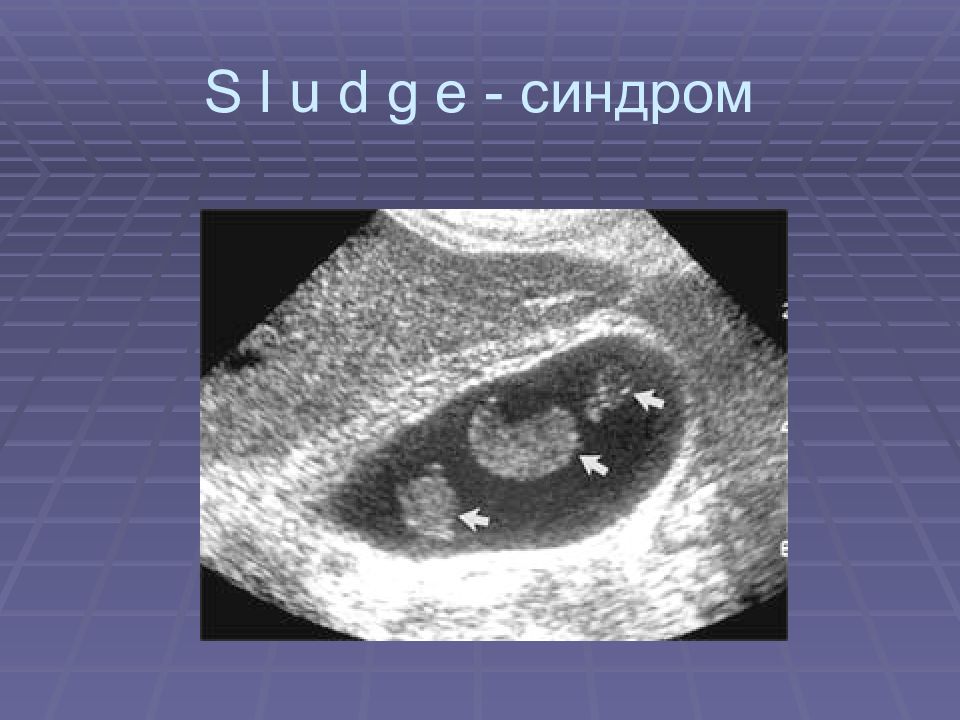

Состояние: изменение плотности камня или желчи (выравнивание) приводят к эффекту «плавающего» камня – голодание, рентгеноконтрастные исследования, оперативные вмешательства, при приеме некоторых медикаментов, при «рыхлой» структуре камня Состояние желчи : билирубиновые и холестериновые соли выпадая во взвешенный осадок ( sludge) ; густая желчь симулирует конгломераты камней или склеивает их; определяется горизонтальный уровень «жидкость – жидкость»; образование «комков» эхогенной желчи; тотальное повышение эхогенности желчи

Слайд 65: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Особенности исследования: в ряде случаев особенности доступа, наклона луча, расположения фокусной зоны и частоты датчика приводят к неадекватным результатам –ложноположительным и ложноотрицательным результатам – исследовать в динамике, оптимизировать подготовку к исследованию

Слайд 67: УЗ семиотика не осложненной желчнокаменной болезни

Дифференциальный диагноз: Артефакты Замазкообразная желчь Полипы Пневмобилия Холестероз Конкременты протоковой системы дифференцировать с организованными гематомами, абсцессами, пневмобилией, кальцинированными паразитарными кистами

Слайд 68: УЗ семиотика неопухолевых заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика желчнокаменной болезни УЗ семиотика осложнений желчнокаменной болезни

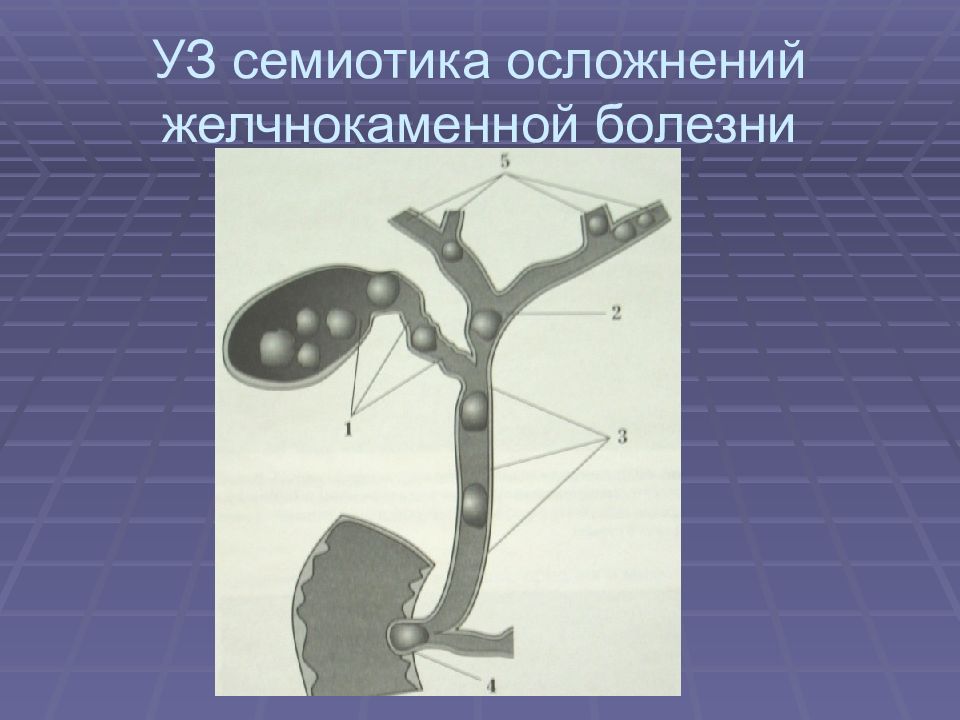

Слайд 69: УЗ семиотика осложнений желчнокаменной болезни

Холедохолитиаз Ущемление конкремента в шейке и развитие водянки пузыря Сморщивание желчного пузыря Пузырно-кишечная фистула

Слайд 71: ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

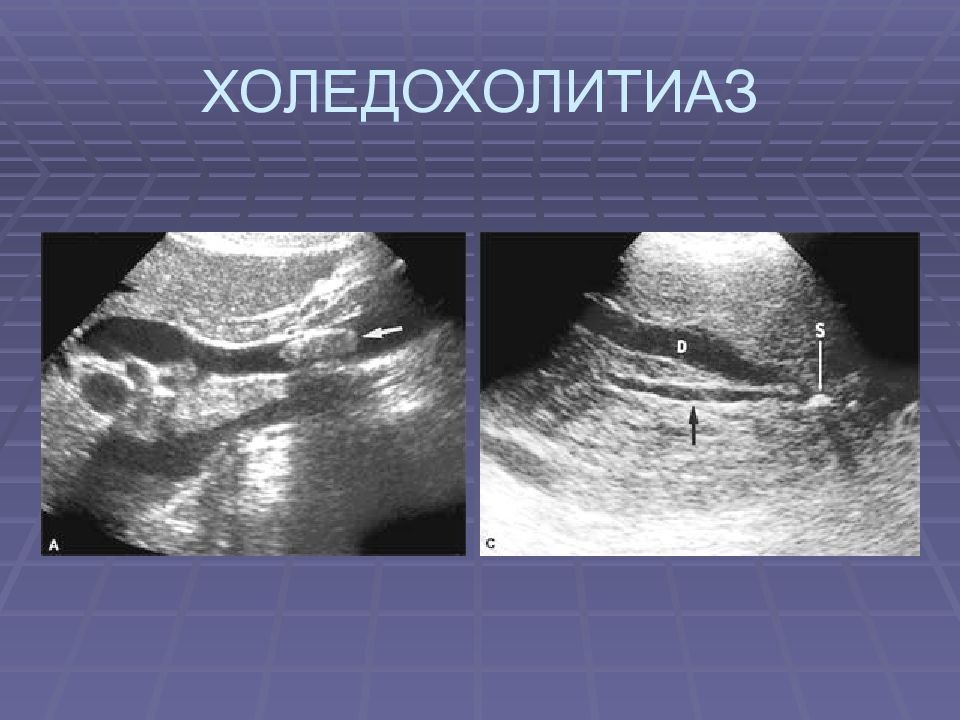

Со стойкой билиарной гипертензией С преходящей билиарной гипертензией

Слайд 72: ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

Со стойкой билиарной гипертензией вследствие полной окклюзии холедоха – расширение холедоха и внутрипеченочных желчных протоков Размеры конкрементов не всегда играют определяющую роль, чаще локализация и наличие спазма Конкременты, сопоставимые по размерам с диаметром холедоха, чаще приводят к стойкой билиарной гипертензии в местах физиологических сужений ( в средней трети, интрапанкреатичекая часть, фатеров сосок)

Слайд 73: ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

Внутрипеченочные протоки начинают визуализироваться на 3-4 сутки от момента окклюзии При нарастании гипертензии протоки расширяются прогрессивно и постепенно превышают по диаметру ветви ВВ – происходит кистоподобная деформация – формирование «желчных озер» При отсутствии визуализации гиперэхогенных структур в видимых участках холедоха – дистальный блок

Слайд 76: ХОЛЕДОХОЛИТИАЗ

С преходящей билиарной гипертензией – размер конкремента меньше диаметра холедоха, поиск конкремента значительно затруднен Сложность в незначительном и временном расширении внутрипеченочных желчных протоков – динамическое исследование Дифдиагноз с билиарными гипертензиями другой этиологии – опухолевой, паразитарной, воспалительной, гипербилирубинемией (печеночной и надпеченочной)

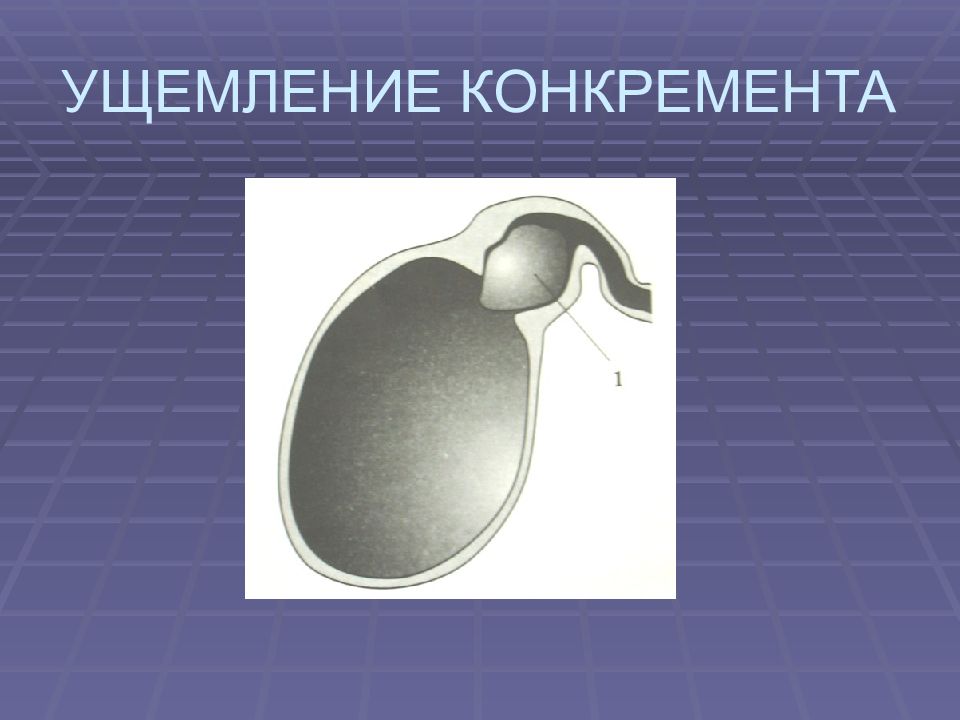

Слайд 77: УЩЕМЛЕНИЕ КОНКРЕМЕНТА

Крупные камни – 10-15 мм Увеличение размеров желчного пузыря с утолщением стенки в шейке В начале желчь эхонегативная, затем эхогенная Конкременты более 10 мм визуализируются отчетливо, а мене 10 мм менее отчетливо – сканировать через межреберья Протоковая система не расширяется Дифдиагноз – острый холецистит, опухоли шейки пузыря и головки поджелудочной железы

Слайд 80: СМОРЩИВАНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Уменьшение размеров пузыря, неправильная его форма и неровные контуры, полость практически полностью заполнена конкрементами в виде гиперэхогенной полосы с акустической тенью, повторяющая размеры желчного пузыря; стенки утолщены до 10-14 мм, с неоднородной внутренней структурой смешанной эхогенности

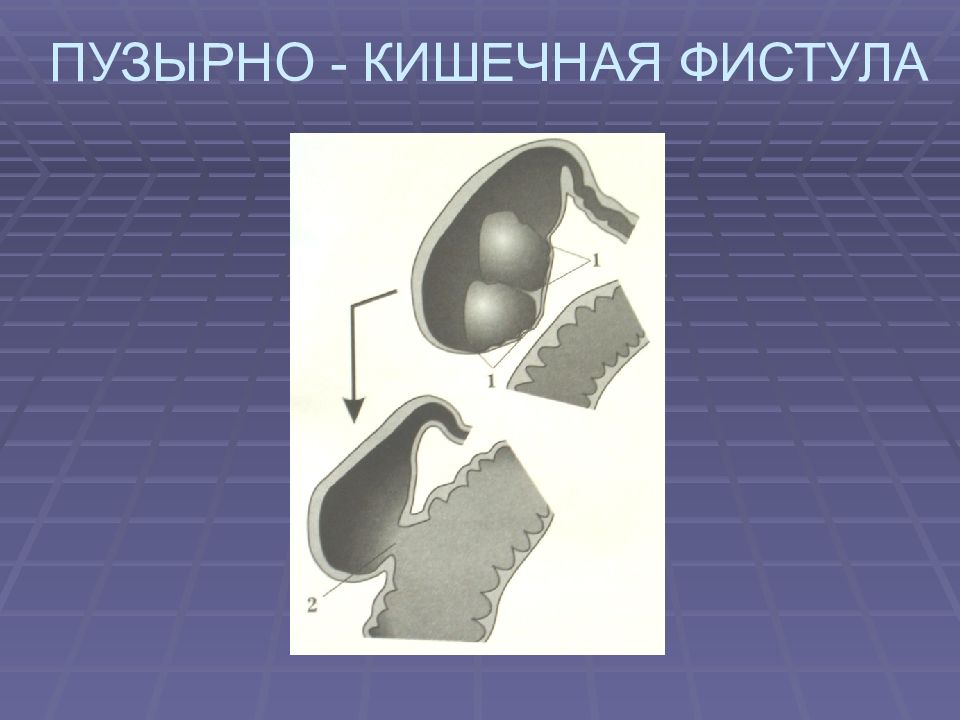

Слайд 84: ПУЗЫРНО - КИШЕЧНАЯ ФИСТУЛА

Сообщение между полостью пузыря и кишкой вследствие пенетрации пролежня камнем Пневмобилия – цепочки гиперэхогенных структур с эффектом реверберации в проекции внутрипеченочных протоков и часто во внепеченочных протоках; кишечное содержимое (в виде гиперэхогенных тяжей) при больших размерах фистулы Дифдиагноз с пневмобилией при анаэробном холангите, при недостаточности сфинктера Одди, после проведения ЭРПХГ, после реконструктивных вмешательствах

Слайд 87: УЗ семиотика неопухолевых заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика желчнокаменной болезни УЗ семиотика после холецистэктомии

Слайд 88: УЗ семиотика после холецистэктомии

Изменения ложа желчного пузыря Изменения собственно протоковой системы В 30-40% случаев изменений вообще не выявляется

Слайд 89: Изменения ложа желчного пузыря

Эхонегативное жидкостное образование с однородным содержимым, неровными контурами, без капсулы с эффектом дистального псевдоусиления – послеоперационная серома – небольшое скопление серозной жидкости, впоследствии медленно рассасывающееся –дифференцировать с абсцессом

Слайд 90: Изменения ложа желчного пузыря

Гиперэхогенные участки различных форм, в том числе с линейными гиперэхогенными структурами, дающими эффект реверберации или акустического ослабления – участки фиброза, спайки, металлические скрепки Объемная структура типа «кокарды» с гипоэхогенным ободком и неоднородным внутренним содержимым, включая пузырьки газа с реверберацией – подпаянная в опустевшее ложе петля кишки

Слайд 92: Изменения ложа желчного пузыря

Объемная жидкостная структура, по своим признакам не отличимая от желчного пузыря – эктазированная культя шейки при высокой перевязке, либо дилятированный фрагмент пузырного протока Воспалительный инфильтрат – зона смешанной (чаще повышенной) эхогенности с неоднородной структурой, нечеткими контурами; в инфильтрате выявляются петли кишечника; при появлении гипоэхогенной зоны с нечеткими контурами надо думать об абсцедировании, а затем формируется абсцесс

Слайд 94: Изменения ложа желчного пузыря

Подпеченочный абсцесс – эхонегативное жидкостное образование с неоднородной внутренней структурой ( с элементами средней и повышенной эхогенности и пузырьками газа), неровными наружными контурами и толстыми неравномерными стенками Часто формируется на фоне инфильтрата

Слайд 96: Изменения ложа желчного пузыря

Послеоперационная гематома – может выявляться уже в первые часы после операции – доступ по межреберьям латеральнее шва Вначале выявляется локализованное скопление жидкости неправильной формы, границами которого будут контуры органов в этой зоне; содержимое однородное Позднее в фазу организации эхогенность нарастает, структура становится неоднородной с перегородками и образованиями смешанной эхогенности

Слайд 97: Изменения ложа желчного пузыря

Далее может продолжаться процесс организации гематомы – уменьшение размеров, появляется ложная капсула в виде гиперэхогеного ободка, внутренняя структура приобретает вид солидного образования вплоть до появления участков кальцинации Или второй вариант – лизис и образование кистоподобного эхонегативного образования – вариант серомы Или при постоянном поступлении крови из не тромбированного сосуда – картина «замораживается» на этапе ранней организации Или четвертый вариант – нагноение гематомы с развитием симптомов абсцедирования и абсцесса

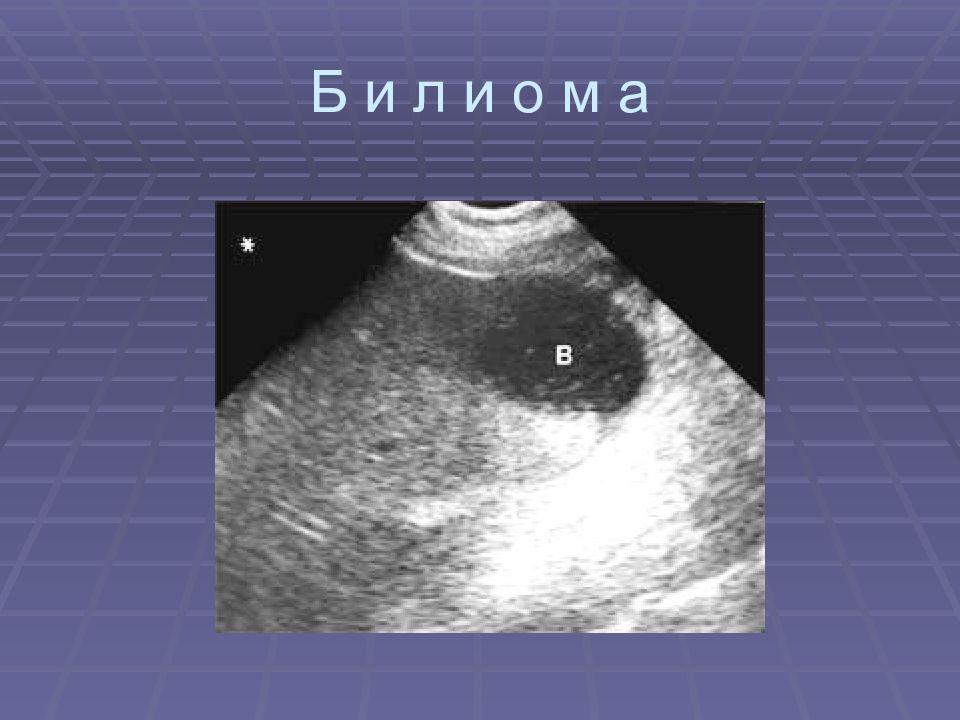

Слайд 98: Изменения ложа желчного пузыря

При несостоятельности швов – скопление относительно больших количеств жидкости (желчи – билиома ) под вентральной поверхностью печени, между печенью и почкой, печенью и поджелудочной железой Данные скопления осумкованы в большинстве случаев и не носят разлитого характера

Слайд 100: Изменения протоковой системы

Расширение холедоха, общего печеночного и главных долевых протоков Холедох до 8 – 11 мм, общий печеночный проток 5-8 мм, главные долевые протоки - 3-5 мм Острый гнойный холангит, холедохолитиаз, склерозирующий холангит

Слайд 102: УЗ семиотика воспалительных заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика острого холецистита Осложнения острого холецистита

Слайд 103: УЗ диагностика острого холецистита

Калькулезный и бескаменный Признаки острого холецистита: Увеличение размеров желчного пузыря Изменения стенки пузыря Изменения полости Изменения в окружающих тканях Признаки острого воспаления при использовании доплеровских методик Осложнения течения острого холецистита Динамичное изменение УЗ семиотики при остром холецистите

Слайд 104: УЗ диагностика острого холецистита

Увеличение размеров – крайне часто встречаемый неспецифический признак (более 100 мм в длину и более 30 мм в поперечнике); связан с нарушением оттока желчи Изменения стенки пузыря – острый отек с утолщение до 4- 25 мм и более, за счет перипроцесса (вовлекается сальник, петли кишечника, клетчатка) – нечеткий контур; внутренний контур неровный – за счет отслойки слизистой

Слайд 105: УЗ диагностика острого холецистита

Стенка становится слоистой и неравномерной, эхогенность смешанная – эти симптомы напрямую зависят от кратности процесса (нарастают) Изменения полости пузыря – конкременты, замазкообразная желчь, эхогенная взвесь и мелкие пузырьки газа) - помнить, что могут присутствовать и до острого холецистита; конкременты экранируют изменения в стенках – полипозиционное исследование

Слайд 109: УЗ диагностика острого холецистита

Изменения в окружающих тканях (перипроцесс) – нечетко очерченная неоднородная гиперэхогенная зона инфильтрации; гипо- и анэхогенные участки – скопления небольшого количества отечной жидкости либо полость перивизикального абсцесса; смещение к пузырю петель кишечника; изредка фистула между кишкой и полость пузыря

Слайд 110: УЗ диагностика острого холецистита

Лимфаденит – в области шейки пузыря, ворот печени и по ходу печеночно-двенадцатиперстной связки – единичные или множественные увеличенные до 20 мм гипоэхогенные с четкими контурами лимфоузлы с сохранением дифференциации кортикального слоя и ворот

Слайд 112: УЗ диагностика острого холецистита

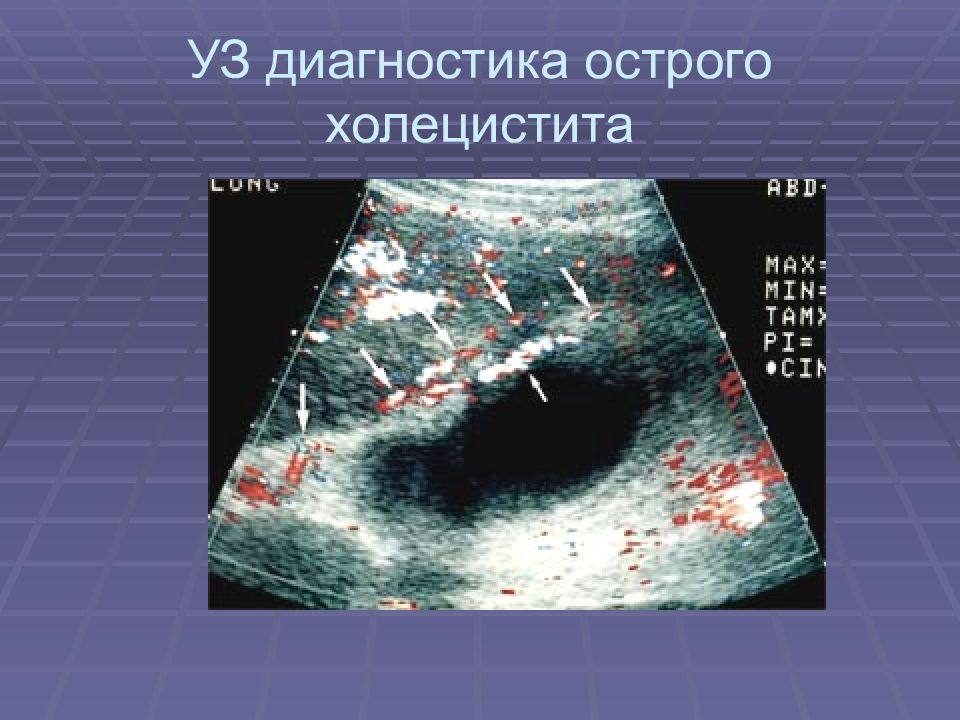

Признаки острого холецистита при использовании доплеровских методик – визуализация и идентификация артериальных сосудов в области дна и дистальной части тела на фоне утолщения стенки, увеличение ЛСК, гиперваскуляризация в режимах ЦДК и ЭД

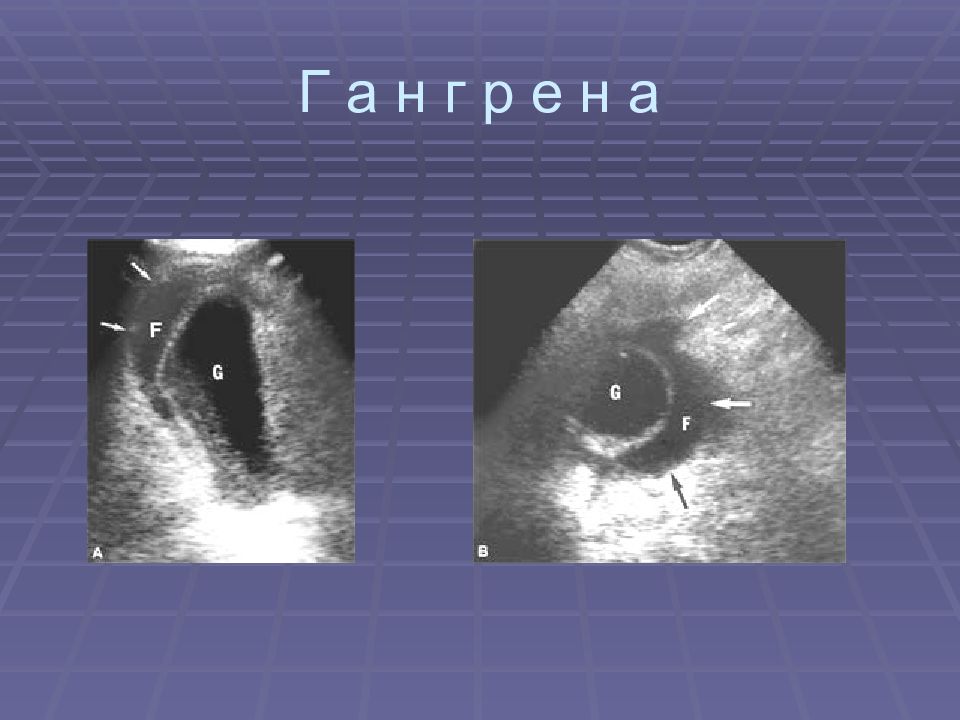

Слайд 114: УЗ диагностика острого холецистита Осложнения

Водянка желчного пузыря – увеличение размеров, образование уровня «жидкость-жидкость», «гепатизация» полости – по структуре и плотности практически не отличимая от паренхимы печени за счет взвеси и гноя, стенки пузыря неравномерно утолщены Эмпиема – все симптомы резко выражены, существенное понижение эхогенности печени за счет отека Гангрена – возникает на фоне тромбоза пузырных сосудов – симптомы + нарастающие в динамике анэхогенные и гипоэхогенные участки в стенке

Слайд 117: УЗ диагностика острого холецистита Осложнения

Перфорация с перивезикальным и даже паравезикальным абсцессом – образование жидкостной полости без стенок с эхогенным содержимым и эффектом дистального псевдоусиления и сообщением с полостью пузыря Отслойка слизистой оболочки – дополнительный контур, свисающий в полость пузыря

Слайд 119: УЗ диагностика острого холецистита Осложнения

Острый холангит – характеризуется утолщением стенок протоков, повышением их эхогенности, наличием пузырьков газа в протоках, иногда расширение и неотчетливой визуализацией просвета В печени гиперэхогенные сигналы от стенок внутрипеченочных протоков Эмфизематоз – эффект реверберации по типу «хвоста кометы» и акустических теней

Слайд 122: УЗ диагностика острого холецистита

Динамичное изменение УЗ семиотики – помогает в диагностике и дифференциальной диагностике Дифдиагноз: хронический холецистит, первичные и вторичные злокачественные поражения, доброкачественные холецистопатии, вторичные изменения при сердечной недостаточности, гепатитах, циррозе печени, панкреатитах, гипоальбуминемии, портальной гипертензии, миеломе, голодании

Слайд 123: УЗ семиотика воспалительных заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика хронического холецистита Осложнения хронического холецистита

Слайд 124: УЗ диагностика хронического холецистита

Менее существенные изменения в семиотике, чем при остром холецистите Скудная клиника не позволяется ясно сориентироваться в плане изменений ультразвуковой семиотики Несоответствие клиники и ультразвуковой семиотики Другие патологические процессы приводящие к похожей ультразвуковой картине

Слайд 125: УЗ диагностика хронического холецистита

Изменение размеров пузыря – происходит редко; увеличение связано с нарушением оттока желчи из-за конкремента, рубцовой деформации; уменьшение – сморщивание, уменьшение продукции желчи, спаечным процессом вокруг

Слайд 126: УЗ диагностика хронического холецистита

Изменение стенки пузыря – неравномерная, колеблется от 0,8 – 1,5 мм до 7-15 мм; несоответствие клиники и толщины стенки Атрофический – 0,8 – 1,5 – 2 мм, с относительным увеличением размеров пузыря; гипертрофический с толщиной более 4 мм и обычными размерами пузыря Нечеткость контуров за счет спаечного процесса Эхогенность существенно повышена, структура неоднородная

Слайд 129: УЗ диагностика хронического холецистита

Изменение полости пузыря – конкременты, застойная и замазкообразная желчь, мелкие пузырьки газа, эхогенная взвесь – из-за хронического воспалительного процесса, а не из-за нарушений оттока Изменения в окружающих тканях – смещение петель кишечника и сальника к пузырю, повышение эхогенности ложа, умеренно выраженный неспецифический гепатит

Слайд 130: УЗ диагностика хронического холецистита

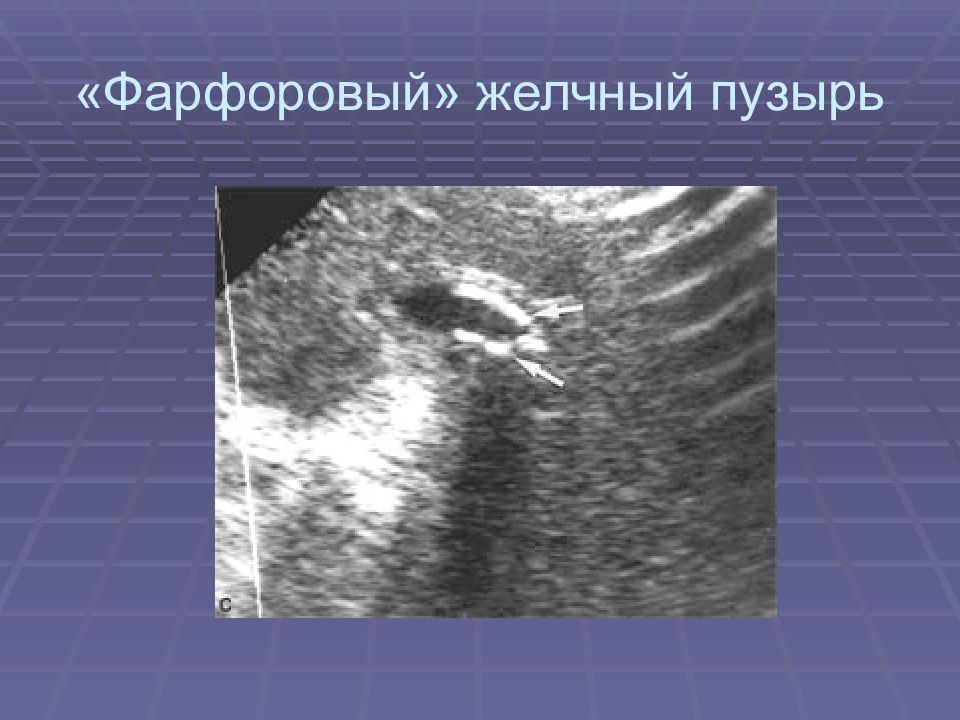

Отсутствие выявляемой реакции лимфатической системы – крайне редко (только при обострении) визуализируются единичные реактивно измененные регионарные лимфоузлы Осложнения и исходы – водянка, эмфизематоз, перфорация и пузырно-кишечная фистула (очень редко); сморщивание и кальцинация стенок пузыря – «фарфоровый желчный пузырь» - крайне трудно дифференцировать с отключенным желчным пузырем, полностью заполненным конкрементами

Слайд 132: УЗ диагностика хронического холецистита

Доплеровские методики – в фазу ремиссии изменений не выявляется; при обострении в 15-20% случаев данные сходные с выявляемыми при остром холецистите Отсутствие явной динамики в семиотике – длительно симптомы существенно не претерпевают изменений и только в фазу обострения неотчетливая динамика Дифдиагноз: доброкачественные холецистопатии, первичные и вторичные злокачественные поражения, вторичные изменения при сердечной недостаточности, гепатитах, циррозе печени, панкреатитах, гипоальбуминемии, портальной гипертензии, миеломе, голодании

Слайд 133: УЗ семиотика воспалительных заболеваний желчевыводящей системы

УЗ диагностика острых и хронических холангитов

Слайд 134: УЗ диагностика острых и хронических холангитов

Острый – может развиваться как первичное, так и вторичное поражение; инфекции и паразитарное поражение; утолщение стенок и отек в виде гипоэхогенных участков в толще, пневмобилия, реже расширение протоков Склерозирующий – на фоне воспалительных заболеваний кишечника и тяжелых вирусных инфекций, после холецистэтомии и при холедохолитиазе; чаще поражается дистальный отдел холедоха – расширенные внутрипеченочные и общий печеночный протоки и участки расширения холедоха; стенки утолщены, гиперэхогенны, просвет не определяется; часто сопутствующий симтом – конкремент(ы) в холедохе Дифдиагноз: опухоли головки поджелудочной железы, холедохолитиаз, холангиокарцинома, панкреатиты, опухоли Фатерова соска

Слайд 137: УЗ семиотика опухолевых и гиперпластических поражений желчевыводящей системы

УЗ диагностика гиперпластических поражений

Слайд 138: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Полипоз Аденомиоматоз Холестероз Нейрофиброматоз, невроматоз и липоматоз (очень редко)

Слайд 139: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Полипоз – одно из самых распространенных поражений Постоянные признаки - наличие солидного образования (единичного или множественного), расположенного пристеночно и имеющего непосредственную связь со стенкой желчного пузыря в виде ножки (основания), отсутствие акустической тени и других артефактов Размеры редко превышают 10-12 мм Контроль через 1-1,5 месяца, затем через 3 месяца и далее через 6-9 месяцев

Слайд 140: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Полипы холестериновые, аденоматозные и смешанные Холестериновые – округло-овальные гиперэхогенные образования на стенке пузыря или на ножке, однородные, с четкими неровными контурами, не смещаются, без акустической тени Аденоматозные – изоэхогенные, в остальном симптомы те же Смешанные – смешанной эхогенности Полипы комбинируют с полипами ЖКТ (желудок, прямая кишка)

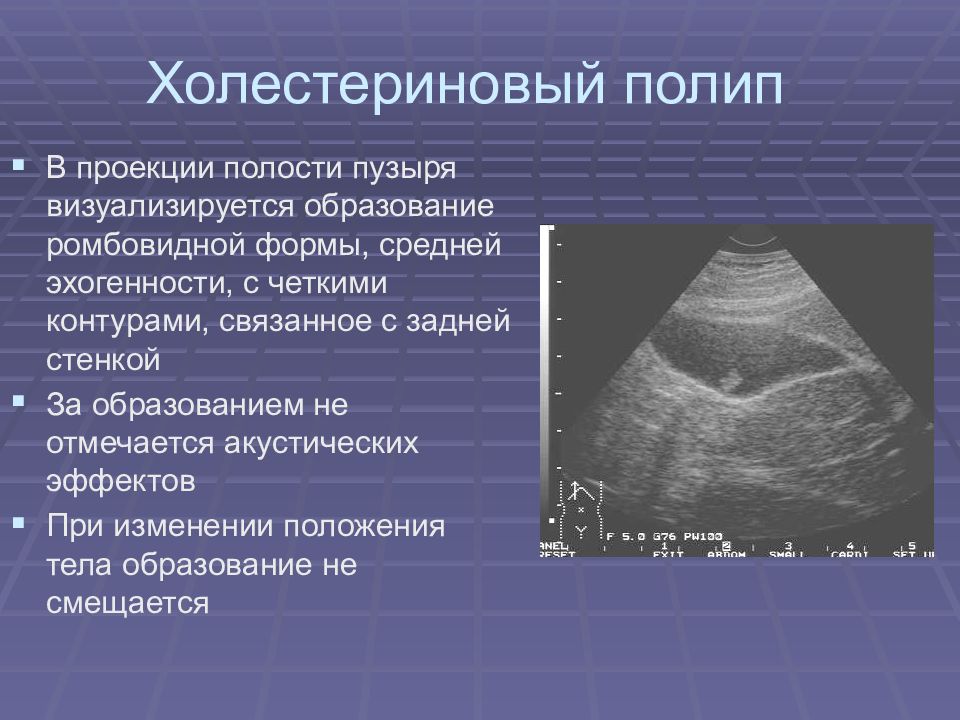

Слайд 141: Холестериновый полип

В проекции полости пузыря визуализируется образование ромбовидной формы, средней эхогенности, с четкими контурами, связанное с задней стенкой За образованием не отмечается акустических эффектов При изменении положения тела образование не смещается

Слайд 143: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Минимальные выявляемые полипы от 1-3 мм Часто сочетание ЖКБ и полипоза – диагностические трудности из-за экранирования акустическими тенями Дифдиагноз: мелкие конкременты, сгустки, аденома, карцинома, метастазы

Слайд 144: Сочетание холестеринового полипа и холелитиаз

Сонографическая картина сочетания конкремента и холестеринового полипа стенки желчного пузыря (полип указан стрелкой) За конкрементом - акустическая тень, за полипом нет тени

Слайд 145: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Аденомиоматоз – пролиферация эпителия с псевдожелезистыми структурами и синусами Рокитанского – Ашофа и гиперплазией мышечной оболочки Резкое утолщение стенки с эхонегативными включениями (синусами), в некоторых срезах открывающимися в полость пузыря Иногда гиперэхогенные включения в стенку с акустической тенью и реверберацией – мелкие конкременты, пузырьки газа, сгустки желчи и холестериновые полипоидные разрастания, расположенные внутри синусов Иногда располагаются пристеночно

Слайд 146: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Диффузный, сегментарный, очаговый Диффузный – изменения во всех отделах – дифференцировать с хроническим холециститом, карциномой, метастазами, полипозом Сегментарный – в одном из отделов, чаще в шейке пузыря; дифференцировать с карциномой и аномалиями развития Очаговый – редко; дифференцировать с карциномой, другими гиперпластическими процессами (липоматоз, нейрофиброматоз, невроматоз)

Слайд 148: УЗ диагностика гиперпластических поражений

Холестероз – множественные мелкие гиперэхогенные до 1-3 мм вкрапления холестерина в толще стенки из-за аномального его накопления; нет акустической тени, не смещаемость, локализация в толще стенки – дифдиагноз с ЖКБ Нейрофиброматоз, невроматоз и липоматоз – единичные или множественные гипо- или чаще гиперэхогенные локальные утолщения стенки округлой или веретенообразной формы; длительное бессимптомное существование без изменения УЗ семиотики

Слайд 149: УЗ семиотика опухолевых и гиперпластических поражений желчевыводящей системы

УЗ диагностика доброкачественных опухолевых поражений

Слайд 150: УЗ диагностика доброкачественных опухолевых поражений

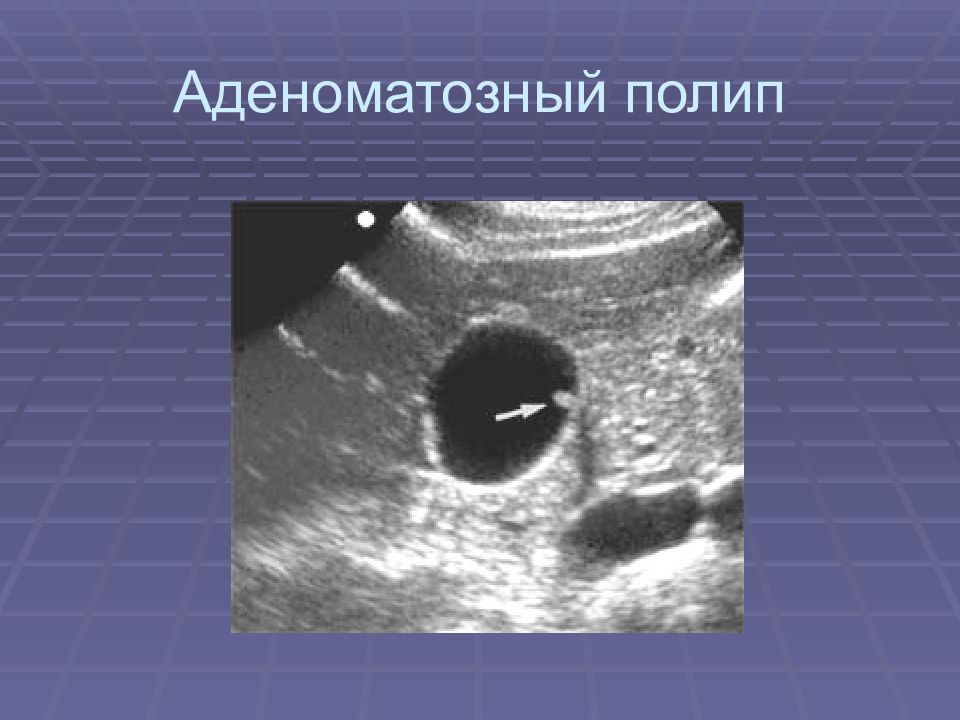

Аденома – редкое патологическое состояние, выявляемое при УЗИ Солидное объемное образование, связанное со стенкой пузыря, средней, умеренно повышенной или смешанной эхогенности, не смещаемого при изменении положения тела, с достаточно четкими контурами В ряде случаев УЗ семиотика не отличимая от холестеринового полипа

Слайд 152: УЗ диагностика доброкачественных опухолевых поражений

При папиллярной аденоме контур полициклический, что существенно затрудняет дифференциальную диагностику с карциномой; отсутствие признаков инвазии стенки делает более вероятным заключение о наличии доброкачественного образования Доплеровское исследование не выявляет атипичных и хаотично растущих опухолевых сосудов

Слайд 153: УЗ семиотика опухолевых и гиперпластических поражений желчевыводящей системы

УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Слайд 154: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Рак (карцинома) – встречается редко, преимущественно у женщин Чаще возникает на фоне ЖКБ и хронического холецистита Опухоль всегда исходит из стенки Карциномы по типу роста: Инфильтративные Эндофитные Экзофитные Смешанные

Слайд 155: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Инфильтративный рак – любой эхогенности неравномерное локальное утолщение стенки пузыря, неоднородной структуры – дифференцировать с гиперпластическими процессами, холециститом, вторичными изменениями при сердечной недостаточности, гепатитах, циррозе печени, панкреатитах, гипоальбуминемии, портальной гипертензии, миеломе, голодании

Слайд 156: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Эндофитный рак – в полость пузыря, любой эхогенности, чаще гиперэхогенна; контуры неровные, бугристые; часто в опухоли выявляются конкременты; дифдиагноз с крупными полипами, с малоподвижными сгустками желчи Экзофитный рак - растет в сторону окружающих органов; чаще локализуется в шейке и на передней стенке; семиотика та же

Слайд 157: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Смешанный рак – включает в себя особенности предыдущих Дифдиагноз только в ходе динамического исследования, существенное подспорье доплеровские методики – локальная гиперваскуляризация, низко резистентный спектр кровотока, нарушение структуры сосудистого рисунка

Слайд 159: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Метастатическое поражение – крайне сложная задача для исследователя; включает в себя семиотику всех выше перечисленных процессов Наиболее часто до 60% случаев это метастазы меланомы

Слайд 160: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Холангиокарциномы – крайне редки; до обструкции холедоха не выявляются; редко – как полипоподобные образования однородной структуры с неровными контурами или инфильтрация стенки; расширение внутрипеченочных протоков и увеличение желчного пузыря

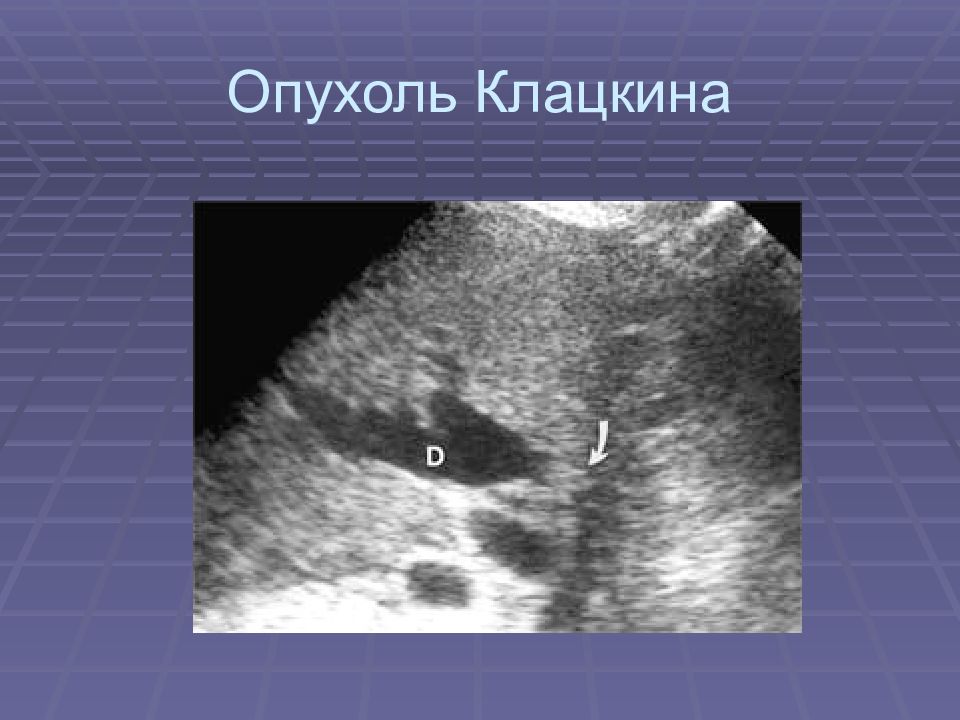

Слайд 163: УЗ диагностика злокачественных опухолевых поражений

Опухоли Клацкина – в общем печеночном протоке у слияния правого и левого долевых протоков; семиотика, что и при холангиокарциноме Дифдиагноз с другими причинами билиарной гипертензии – метастазы, конкременты, гельминты, лифаденопатия, первичные опухоли ворот печени