Первый слайд презентации: Внутрибольничные инфекции (ВБИ)

Слайд 2: План лекции

Актуальность проблемы. Причины ВБИ. Возбудители ВБИ. Классификация ВБИ. Механизмы, пути и факторы передачи возбудителей ВБИ. Источники ВБИ, группы риска. Профилактика ВБИ.

Слайд 3

Париж, 1646 г. – 68% рожениц умирали от родовой горячки в акушерской больнице. В 1800 г. 60% больных умирали после ампутации конечностей от гангрены.

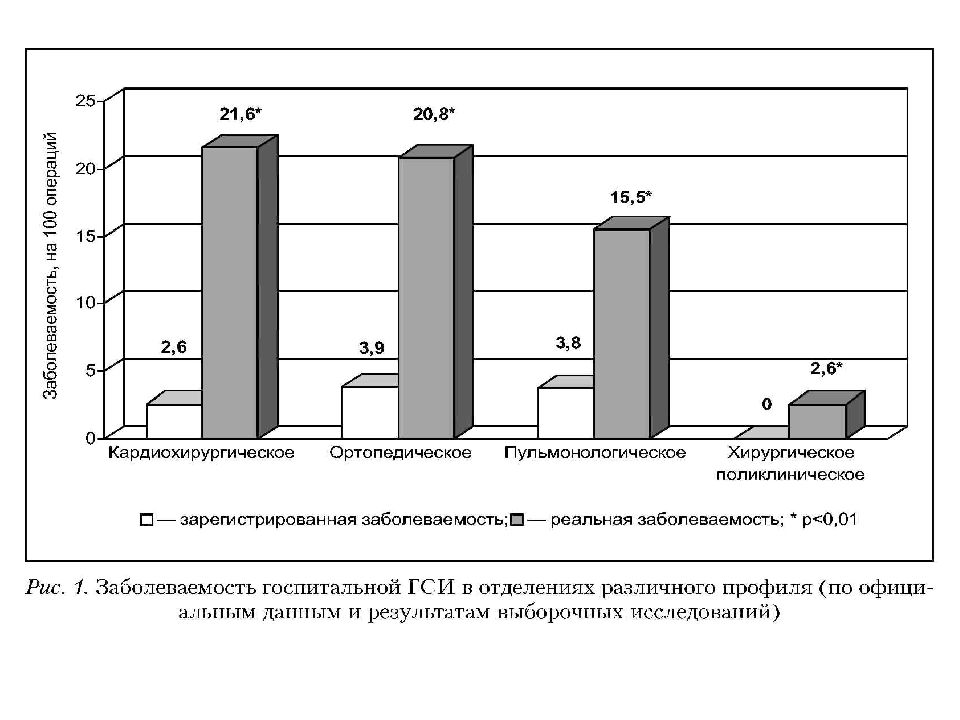

Слайд 4: Актуальность проблемы

Внутрибольничными инфекциями заражаются в год до 2,5 миллионов россиян (5-20 % госпитализированных больных), или 1,75 % жителей страны. Ежегодный экономический ущерб от этих инфекций оценивается в 5 млрд. рублей. Заболеваемость ВБИ в РФ составляет 0,9 случаев на 1 тыс. пациентов ВБИ утяжеляют течение основного заболевания, в 1,5-2 раза удлиняют сроки лечения, способствуют хронизации процесса и инвалидности пациентов. Летальность при ВБИ составляет 35-60 %.

Слайд 5: Причины ВБИ

наличие крупных многопрофильных больниц; использование современной сложной механико-оптической и оптико-волоконной диагностической и лечебной аппаратуры, инструментов, исключающих классические методы их мойки, дезинфекции, стерилизации; применение инвазивных методов диагностики и лечения, что приводит к травматизации кожи и слизистых; широкое применение антибиотиков и химиопрепаратов для лечения и профилактики болезней, способствующее формированию лекарственной устойчивости микроорганизмов; увеличение численности контингента риска развития ВБИ; несоответствие нормативам площадей и набора основных и вспомогательных помещений в ЛПУ; перегрузка ЛПУ; низкая санитарная грамотность мед. персонала и пациентов; низкий методический уровень контроля за ВБИ в ЛПУ.

Слайд 7: Определение ВБИ ВОЗ

Внутрибольничные ( госпитальные, нозокомиальные ) инфекции - это любые клинически выраженные заболевания микробного происхождения, поражающие больного в результате его госпитализации или посещения лечебного учреждения, а также больничный персонал в силу осуществления им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в стационаре.

Слайд 8: Три вида ВБИ по месту инфицирования

1. У пациентов, инфицированных в стационарах. 2. У пациентов, инфицированных в поликлиниках. 3.У медицинских работников, заразившихся при оказании медицинской помощи больным в стационарах и поликлиниках. Объединяет все три вида инфекций место инфицирования - лечебное учреждение. ВБИ - понятие собирательное, включающее различные нозологические формы заболеваний.

Слайд 9

Инфекция считается внутрибольничной, если она впервые проявляется через 48 часов или более после нахождения в больнице, при условии отсутствия клинических проявлений этой инфекции в момент поступления в стационар и с учётом продолжительности инкубационного периода.

Слайд 10

Групповое заболевание ВБИ – появление 5-ти и более случаев, связанных одним источником инфекции и общим фактором передачи возбудителя.

Своеобразие механизмов и факторов передачи возбудителей. Особенности течения эпидемиологического и инфекционного процессов. Большая роль мед. персонала ЛПО в возникновении, поддержании, распространении очагов ВБИ.

Слайд 12: Отличие ВБИ от ятрогенных заболеваний

Ятрогенные (греч. Iatros - врач) – побочный эффект лечения. Это заболевания, возникшие после диагностических или терапевтических процедур. Причины: нерациональное применение медикаментов, вызывающих лекарственные болезни, а также физических факторов (инструментальные методы исследования, лечебные манипуляции), оперативные вмешательства, если они зависели от ошибок врача, в результате которых у больных возникают осложнения.

Слайд 13: Возбудители ВБИ

Насчитывается более 200 агентов, которые могут быть возбудителями ВБИ. До появления антибиотиков основными из них были стрептококки и анаэробные палочки. Однако после начала клинического применения антибиотиков возбудителями основных ВБИ стали ранее непатогенные (или условно патогенные) микроорганизмы: St. aureus, St. epidermidis, St. saprophiticus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus durans, Klebsiella sp., Proteus mirabilis, P seudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Citobacter, Serratia marcescens. Внутрибольничное инфицирование может быть связано с распространением ротавирусной, цитомегаловирусной инфекции, вирусов гепатита В, С и D, а также ВИЧ-инфекции.

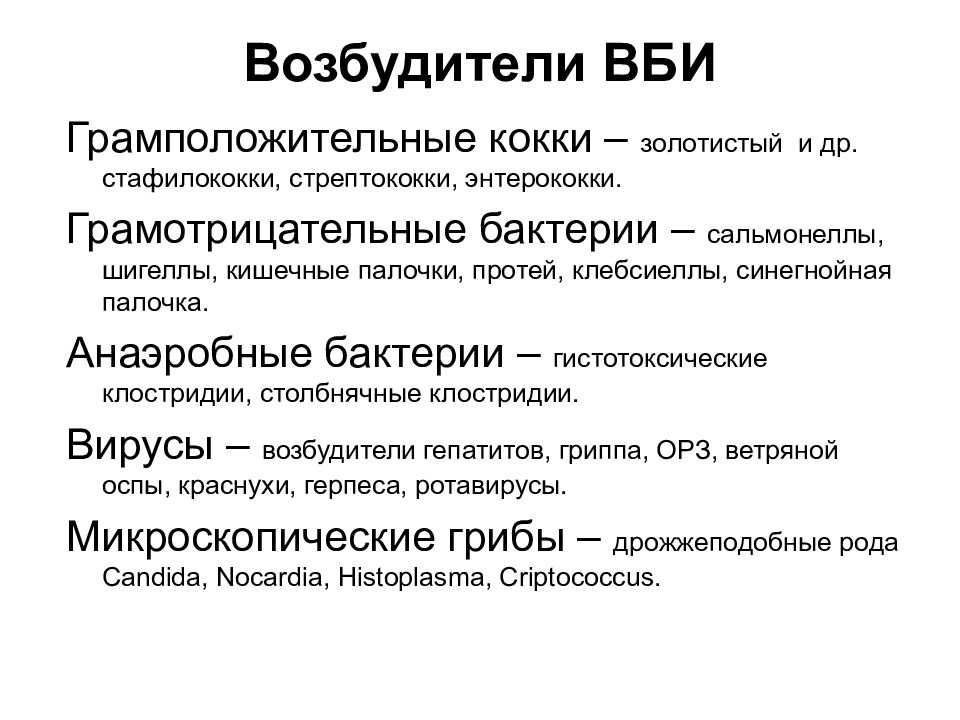

Слайд 14: Возбудители ВБИ

Грамположительные кокки – золотистый и др. стафилококки, стрептококки, энтерококки. Грамотрицательные бактерии – сальмонеллы, шигеллы, кишечные палочки, протей, клебсиеллы, синегнойная палочка. Анаэробные бактерии – гистотоксические клостридии, столбнячные клостридии. Вирусы – возбудители гепатитов, гриппа, ОРЗ, ветряной оспы, краснухи, герпеса, ротавирусы. Микроскопические грибы – дрожжеподобные рода Candida, Nocardia, Histoplasma, Criptococcus.

Слайд 15

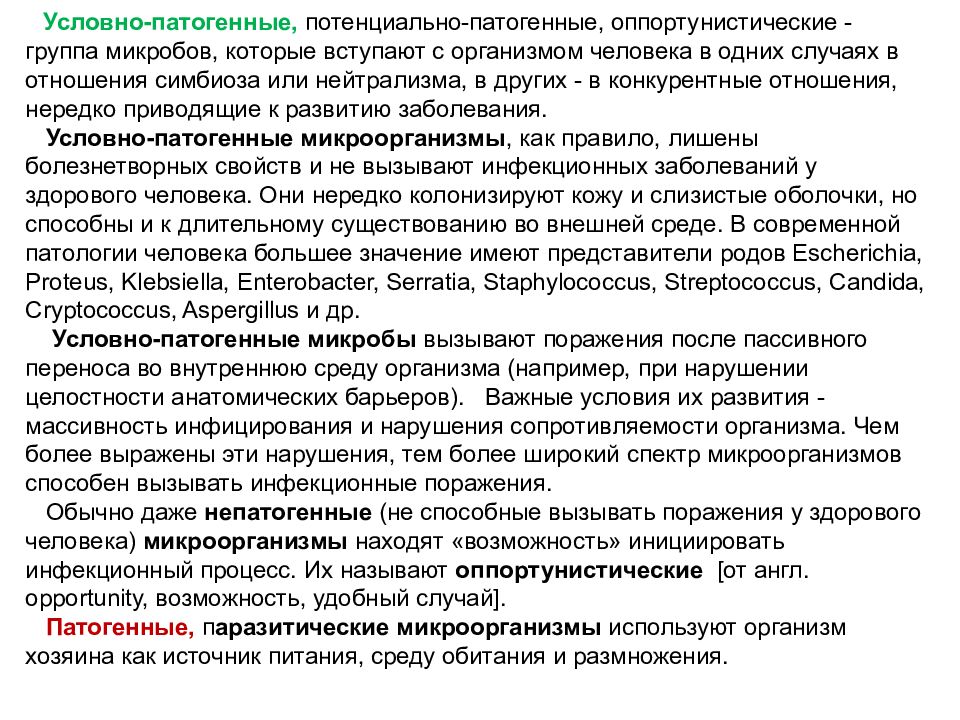

Условно-патогенные, потенциально-патогенные, оппортунистические - группа микробов, которые вступают с организмом человека в одних случаях в отношения симбиоза или нейтрализма, в других - в конкурентные отношения, нередко приводящие к развитию заболевания. Условно-патогенные микроорганизмы, как правило, лишены болезнетворных свойств и не вызывают инфекционных заболеваний у здорового человека. Они нередко колонизируют кожу и слизистые оболочки, но способны и к длительному существованию во внешней среде. В современной патологии человека большее значение имеют представители родов Escherichia, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Candida, Cryptococcus, Aspergillus и др. Условно-патогенные микробы вызывают поражения после пассивного переноса во внутреннюю среду организма (например, при нарушении целостности анатомических барьеров). Важные условия их развития - массивность инфицирования и нарушения сопротивляемости организма. Чем более выражены эти нарушения, тем более широкий спектр микроорганизмов способен вызывать инфекционные поражения. Обычно даже непатогенные (не способные вызывать поражения у здорового человека) микроорганизмы находят «возможность» инициировать инфекционный процесс. Их называют оппортунистические [от англ. opportunity, возможность, удобный случай]. Патогенные, п аразитические микроорганизмы используют организм хозяина как источник питания, среду обитания и размножения.

Слайд 16: В каких лечебных учреждениях чаще возникают ВБИ ?

Акушерские – 34,1 %; Хирургические – 28,7 %; Терапевтические – 18,7%; Детские – 10,5 %; Амбулаторно-поликлинические – 8 %.

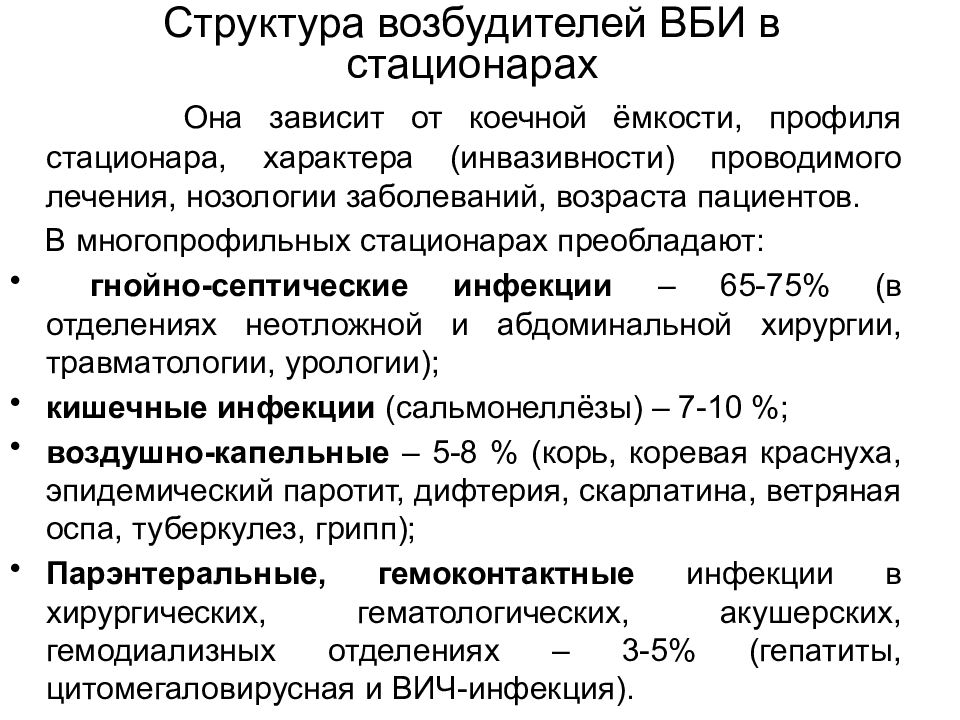

Слайд 17: Структура возбудителей ВБИ в стационарах

Она зависит от коечной ёмкости, профиля стационара, характера (инвазивности) проводимого лечения, нозологии заболеваний, возраста пациентов. В многопрофильных стационарах преобладают: гнойно-септические инфекции – 65-75% (в отделениях неотложной и абдоминальной хирургии, травматологии, урологии); кишечные инфекции (сальмонеллёзы) – 7-10 %; воздушно-капельные – 5-8 % (корь, коревая краснуха, эпидемический паротит, дифтерия, скарлатина, ветряная оспа, туберкулез, грипп); Парэнтеральные, гемоконтактные инфекции в хирургических, гематологических, акушерских, гемодиализных отделениях – 3-5% (гепатиты, цитомегаловирусная и ВИЧ-инфекция).

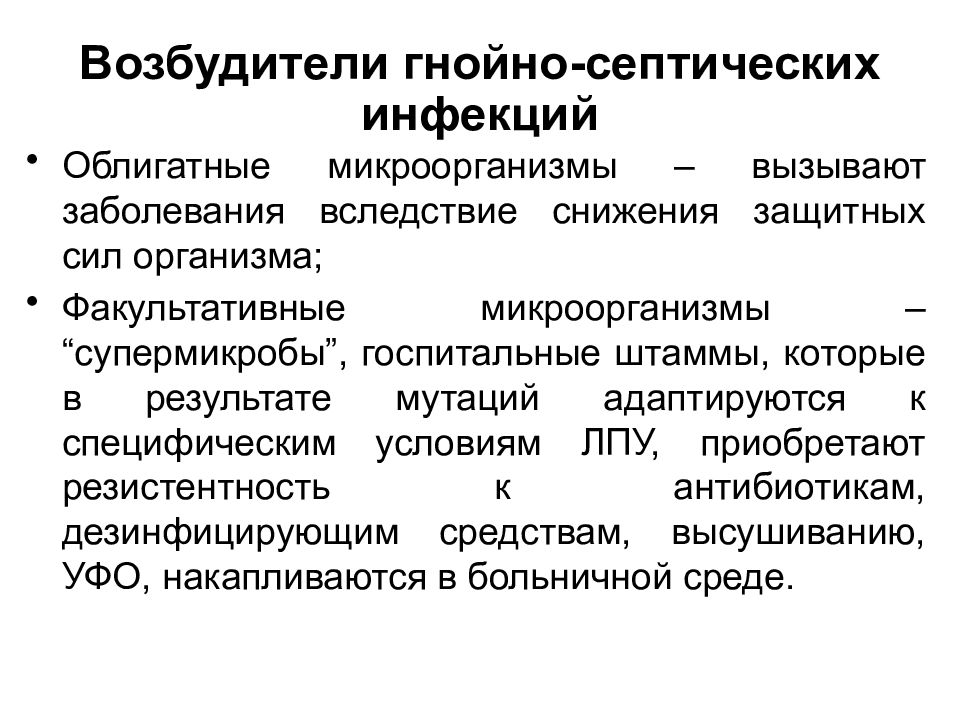

Слайд 18: Возбудители гнойно-септических инфекций

Облигатные микроорганизмы – вызывают заболевания вследствие снижения защитных сил организма; Факультативные микроорганизмы – “ супермикробы ”, госпитальные штаммы, которые в результате мутаций адаптируются к специфическим условиям ЛПУ, приобретают резистентность к антибиотикам, дезинфицирующим средствам, высушиванию, УФО, накапливаются в больничной среде.

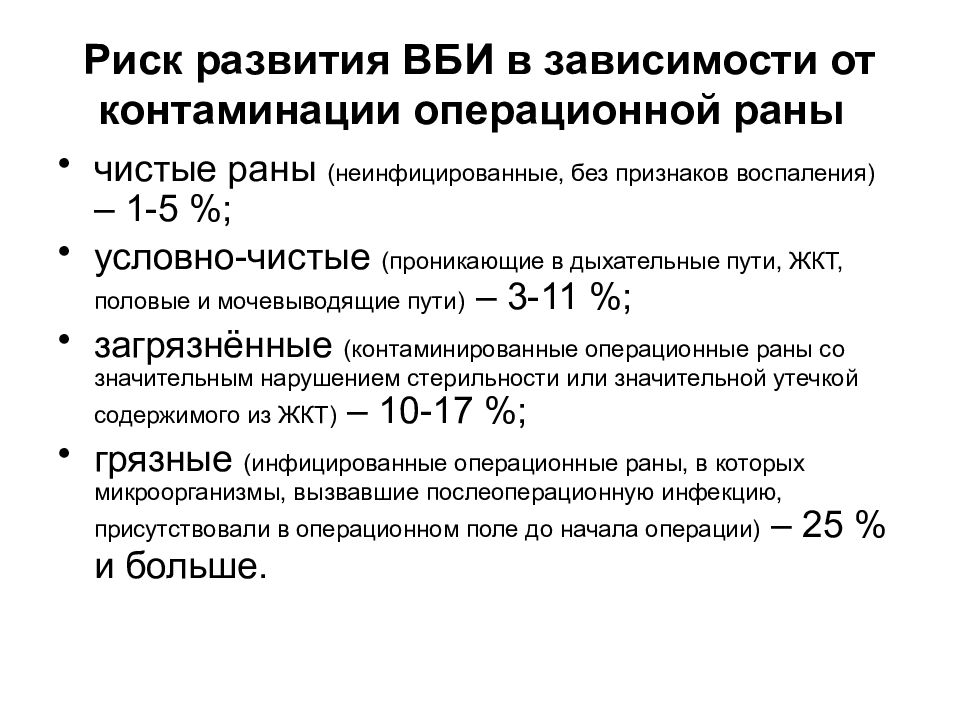

чистые раны ( неинфицированные, без признаков воспаления ) – 1-5 %; условно-чистые (проникающие в дыхательные пути, ЖКТ, половые и мочевыводящие пути) – 3-11 %; загрязнённые (контаминированные операционные раны со значительным нарушением стерильности или значительной утечкой содержимого из ЖКТ) – 10-17 %; грязные (инфицированные операционные раны, в которых микроорганизмы, вызвавшие послеоперационную инфекцию, присутствовали в операционном поле до начала операции) – 25 % и больше.

Слайд 20: Обязательные звенья инфекционного процесса

Возбудитель ВБИ; Источник возбудителя; Восприимчивый организм; Пути и факторы передачи возбудителя от источника восприимчивому организму.

Слайд 21: Источники ВБИ

Источник инфекции – биологический объект, в котором возбудитель живет, размножается, выделяется в окружающую среду, обсеменяет, контаминирует её. Это больные и бактерионосители со стертыми или хроническими формами инфекционных заболеваний, с раневой инфекцией из числа пациентов и персонала ЛПУ, а также студенты и посетители.

Слайд 22: Механизм передачи возбудителя

Способ перемещения возбудителя от источника в восприимчивый организм. Путь передачи возбудителя Совокупность факторов, определяющих способ проникновения возбудителя в восприимчивый организм в конкретных условиях места и времени.

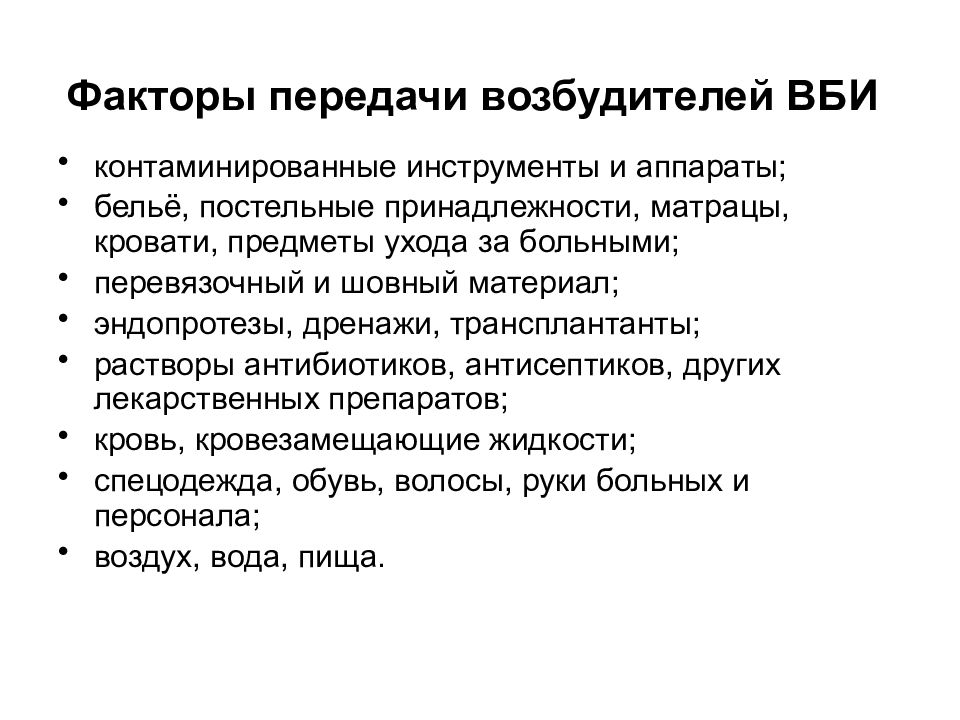

Слайд 23: Факторы передачи возбудителей ВБИ

контаминированные инструменты и аппараты; бельё, постельные принадлежности, матрацы, кровати, предметы ухода за больными; перевязочный и шовный материал; эндопротезы, дренажи, трансплантанты; растворы антибиотиков, антисептиков, других лекарственных препаратов; кровь, кровезамещающие жидкости; спецодежда, обувь, волосы, руки больных и персонала; воздух, вода, пища.

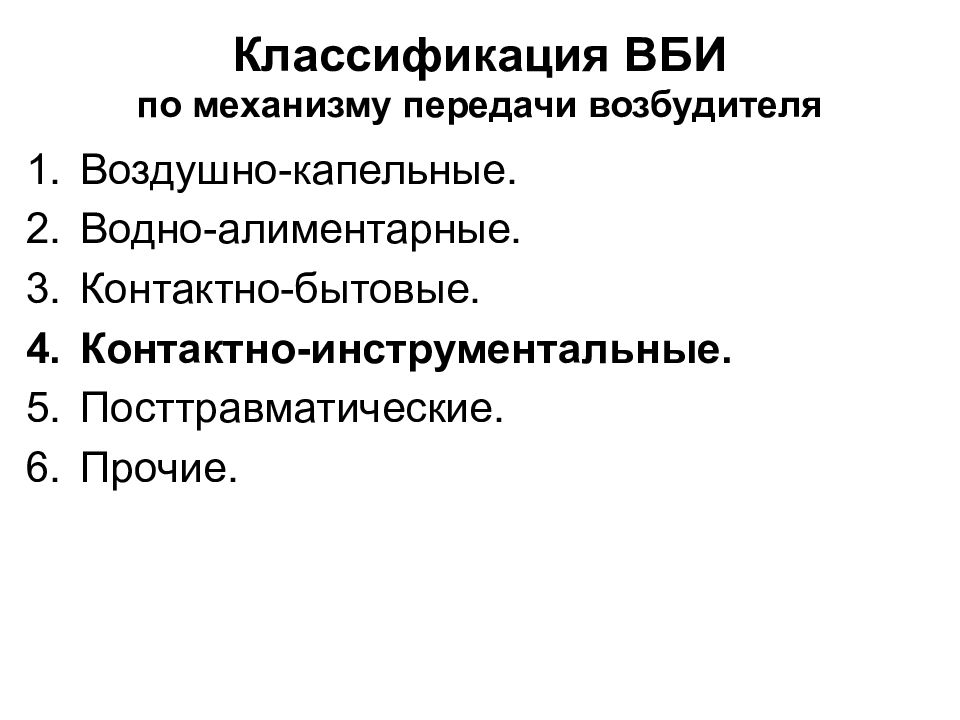

Слайд 24: Классификация ВБИ по механизму передачи возбудителя

Воздушно-капельные. Водно-алиментарные. Контактно-бытовые. Контактно-инструментальные. Посттравматические. Прочие.

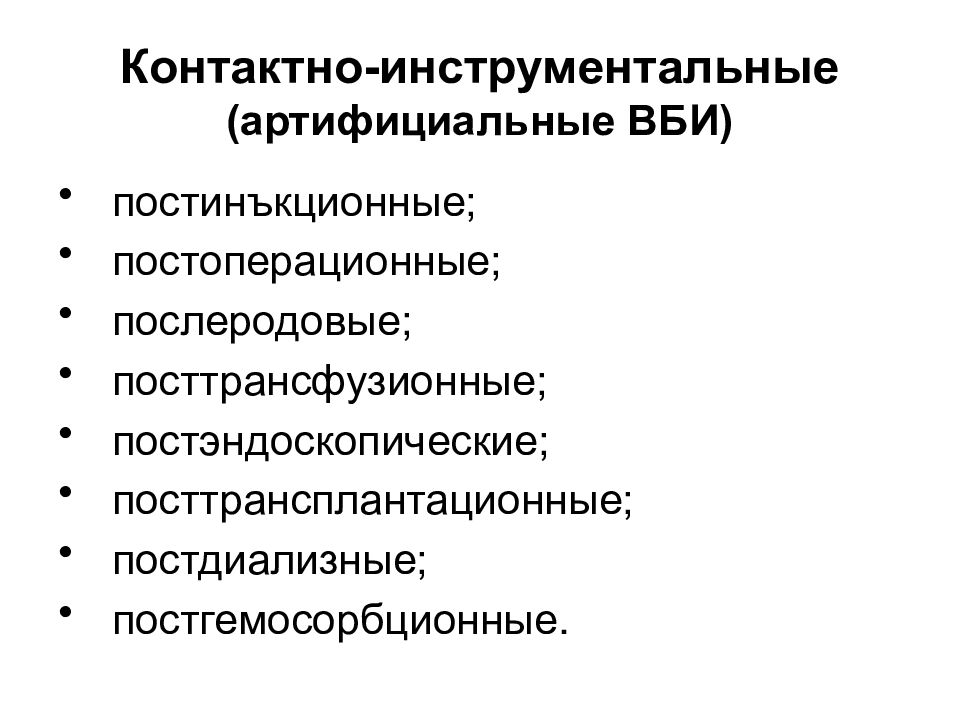

Слайд 25: Контактно-инструментальные (артифициальные ВБИ)

постинъкционные; постоперационные; послеродовые; посттрансфузионные; постэндоскопические; посттрансплантационные; постдиализные; постгемосорбционные.

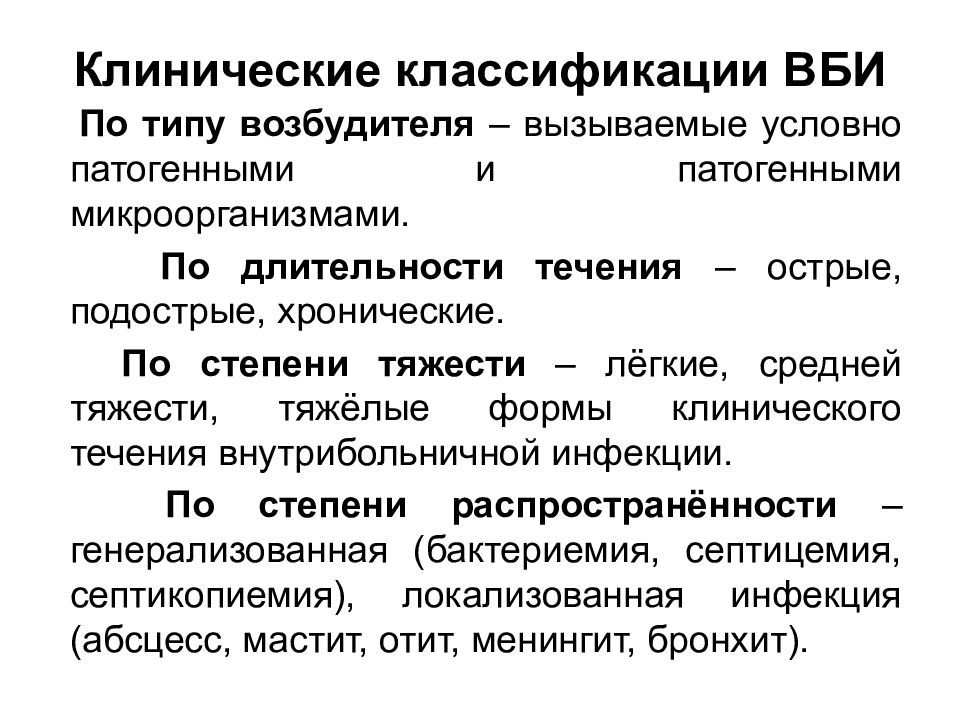

Слайд 26: Клинические классификации ВБИ

По типу возбудителя – вызываемые условно патогенными и патогенными микроорганизмами. По длительности течения – острые, подострые, хронические. По степени тяжести – лёгкие, средней тяжести, тяжёлые формы клинического течения внутрибольничной инфекции. По степени распространённости – генерализованная (бактериемия, септицемия, септикопиемия), локализованная инфекция (абсцесс, мастит, отит, менингит, бронхит).

Слайд 27: Группы риска заражения ВБИ

мигранты, лица БОМЖ; больные хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями; пациенты, получающие лечение, подавляющее иммунную систему – облучение, иммунодепрессанты; пациенты после обширных операций с последующей кровезаместительной терапией, гемодиализом, инфузионной терапией; медицинский персонал ЛПУ.

Слайд 28: Группы риска возникновения ВБИ у женщин в акушерских стационарах

родильницы с хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями; с иммунодефицитными состояниями; с болезнями мочеполовой системы; с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (инфекционные осложнения предыдущей беременности, привычное невынашивание); оперативное родоразрешение (кесарево сечение); кровотечение в послеродовом периоде.

Слайд 29: Группы риска возникновения ВБИ в акушерских стационарах среди новорождённых

недоношенные и переношенные; родившиеся у матерей с хроническими соматическими и инфекционными заболеваниями или перенесших острое инфекционное заболевание во время беременности; с врожденными аномалиями развития; с родовой травмой; с синдромом дыхательных расстройств; с хронической внутриутробной гипоксией и асфиксией в родах; при проведении искусственной вентиляции лёгких; родившихся у матерей, страдающих алкоголизмом, наркоманией.

Слайд 30: Резервуары возбудителей ВБИ

Это объекты внутрибольничной среды, в которых микрофлора длительное время выживает и даже может размножаться. Резервуарами могут быть: инфузионные растворы; оборудование для ИВЛ, АИК; аппараты и инструменты многократного использования – эндоскопы, катетеры, зонды, трахеостомы; питьевая и дистиллированная вода, вода в вазах для цветов; увлажнители кондиционеров, душевые установки, водяные затворы сифонов канализации; растворы дезинфицирующих средств с недостаточной концентрацией активного вещества; кремы для рук, щетки для мытья рук.

Слайд 31: САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СанПиН 2.1.3.2630 – 10

СанПиН устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

Слайд 32: САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630 - 10

Организация мероприятий по профилактике ВБИ. Эпидемиологический надзор за ВБИ. Правила содержания структурных подразделений стационаров. Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия. Расследование и ликвидация групповых внутрибольничных заболеваний.

Слайд 33: Звенья ВБИ, на которые направлены профилактические мероприятия

Восприимчивый организм Источник возбудителя ВБИ

Слайд 34: Профилактика ВБИ

Неспецифические мероприятия – направлены на устранение или санацию источника возбудителей ВБИ, блокирование путей и факторов передачи возбудителей. Специфические мероприятия – направлены на повышение устойчивости организма пациента и мед. персонала к возбудителям ВБИ.

Слайд 35: Требования неспецифической профилактики ВБИ

Минимизация возможности заноса инфекции в стационар. Максимальное снижение риска внутрибольничного заражения. Исключение выноса возбудителей за пределы ЛПУ.

Слайд 36: Группы мероприятий неспецифической профилактики ВБИ

Архитектурно-планировочные; Санитарно-противоэпидемические; Санитарно-технические; Дезинфекционно-стерилизационные.

Слайд 37: Архитектурно-планировочные мероприятия

Функциональное зонирование подразделений стационара, изоляция зон с различной степенью микробной чистоты. Наличие необходимого набора и размера площади помещений палатной секции, опер. блока, инфекционного отделения и др.

Слайд 38

Структура, планировка и оборудование помещений должны обеспечивать поточность технологических процессов и исключать возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности.

Слайд 39

Подразделения (помещения) с асептическим режимом, палатные отделения, отделения лучевой диагностики и терапии, другие подразделения с замкнутым технологическим циклом (лаборатория, пищеблок, ЦСО, аптека, прачечная) не должны быть проходными.

Слайд 40

В медицинских организациях, являющихся учебными или научными базами, необходимо дополнительно предусматривать учебные помещения для студентов и курсантов, кабинеты для преподавателей, самостоятельные вспомогательные помещения (раздевалки, туалеты, кладовые).

Слайд 41: Санитарно-противоэпидемические мероприятия

Контроль за здоровьем мед. персонала, выявление носителей возбудителей инфекции при приеме на работу, при проведении периодических профилактических осмотров и по эпидемическим показаниям. Санация бактерионосителей. Выявление больных и носителей среди пациентов при поступлении в стационар и в период пребывания в отделении. Контроль за бактериальной обсеменённостью внутрибольничной среды – воздуха, рабочих поверхностей в особо чистых и чистых помещениях, а также инструментов, материалов, приборов. Одномоментное заполнение палат, правильная расстановка кроватей в палате. Систематическая санитарно-просветительная работа среди персонала (инструктаж по правилам приема больных; текущей и генеральной уборки помещений; приготовления, хранения и применения дезинфицирующих средств; санации воздуха бактерицидными ламами; соблюдения правил обработки рук и личной гигиены) и пациентов.

Слайд 42: Санитарно-технические мероприятия

Бесперебойная работа водопровода и канализации, систем тепло-, холодо- и энергоснабжения, освещения, надлежащее состояние строительных конструкций зданий ЛПУ. Оборудование умывальных раковин локтевыми и сенсорными водопроводными кранами; бесконтактное открывание дверей в особо чистых помещениях. Рациональное устройство естественной и искусственной вентиляции – поддержание оптимального воздушного баланса по притоку и вытяжке с учетом режима чистоты помещений; подготовка и очистка воздуха, подаваемого в операционные и другие, приравненные к ним помещения лечебных корпусов; использование ламинарных установок для создания стерильных зон. Кондиционирование параметров микроклимата помещений.

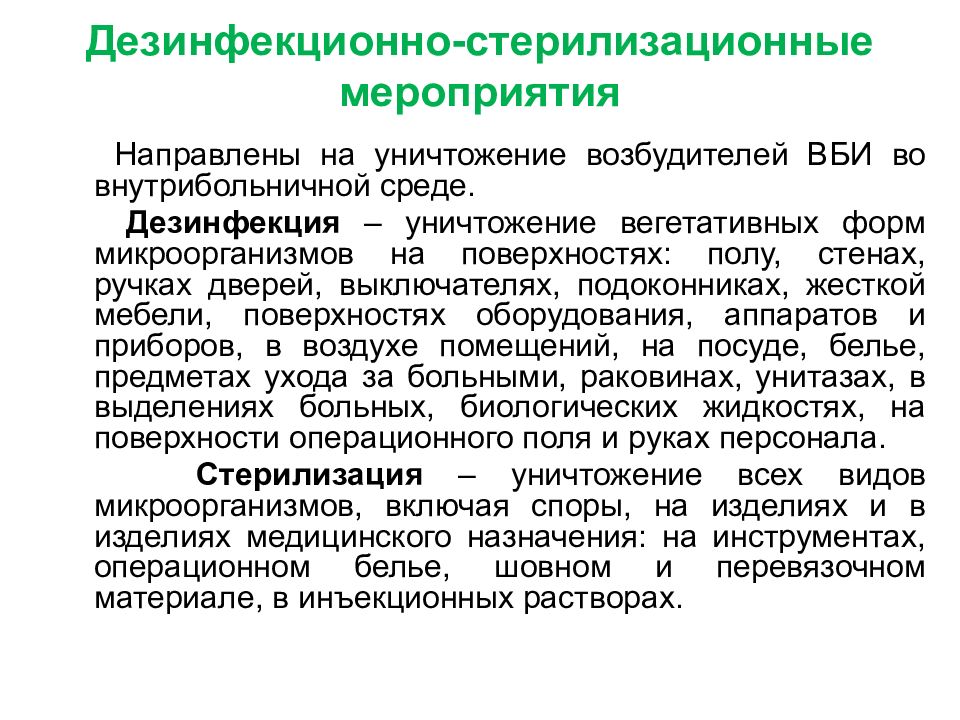

Слайд 43: Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия

Направлены на уничтожение возбудителей ВБИ во внутрибольничной среде. Дезинфекция – уничтожение вегетативных форм микроорганизмов на поверхностях: полу, стенах, ручках дверей, выключателях, подоконниках, жесткой мебели, поверхностях оборудования, аппаратов и приборов, в воздухе помещений, на посуде, белье, предметах ухода за больными, раковинах, унитазах, в выделениях больных, биологических жидкостях, на поверхности операционного поля и руках персонала. Стерилизация – уничтожение всех видов микроорганизмов, включая споры, на изделиях и в изделиях медицинского назначения: на инструментах, операционном белье, шовном и перевязочном материале, в инъекционных растворах.

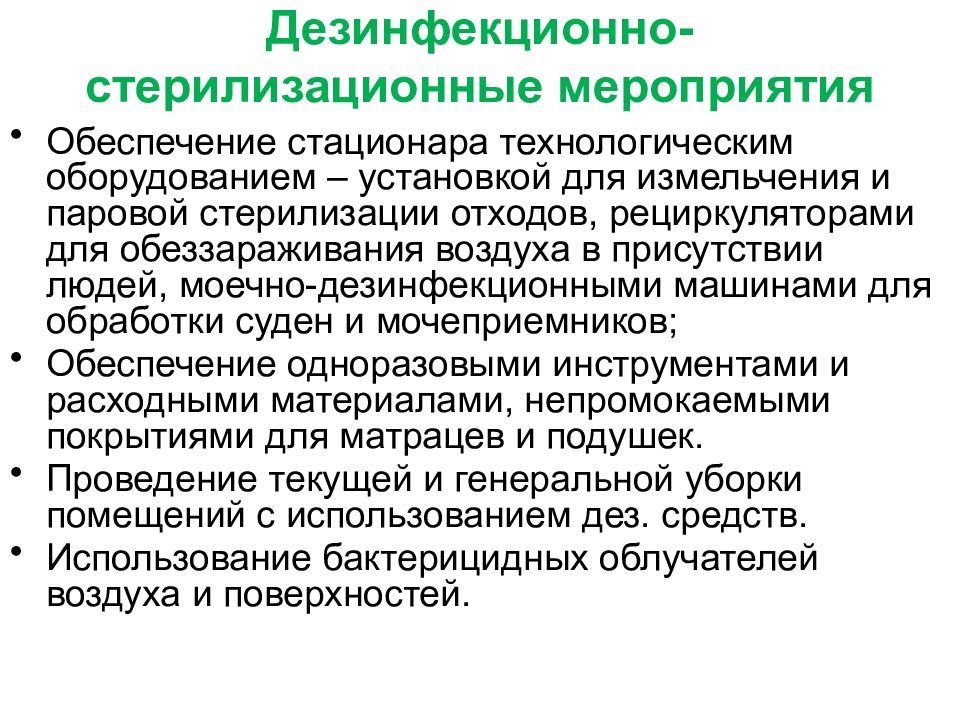

Слайд 44: Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия

Обеспечение стационара технологическим оборудованием – установкой для измельчения и паровой стерилизации отходов, рециркуляторами для обеззараживания воздуха в присутствии людей, моечно-дезинфекционными машинами для обработки суден и мочеприемников; Обеспечение одноразовыми инструментами и расходными материалами, непромокаемыми покрытиями для матрацев и подушек. Проведение текущей и генеральной уборки помещений с использованием дез. средств. Использование бактерицидных облучателей воздуха и поверхностей.

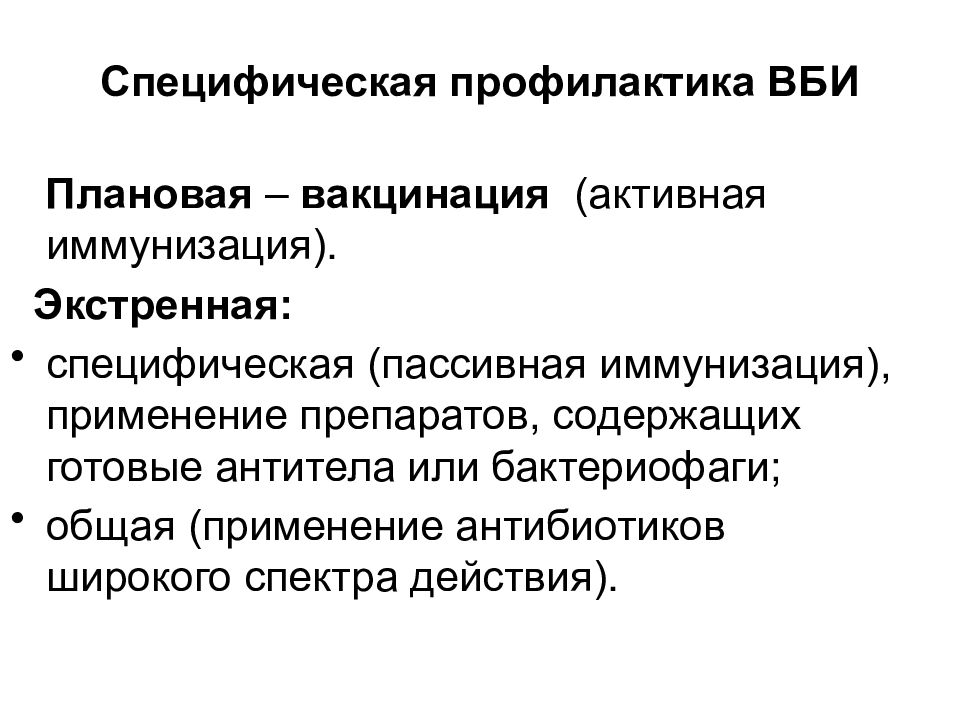

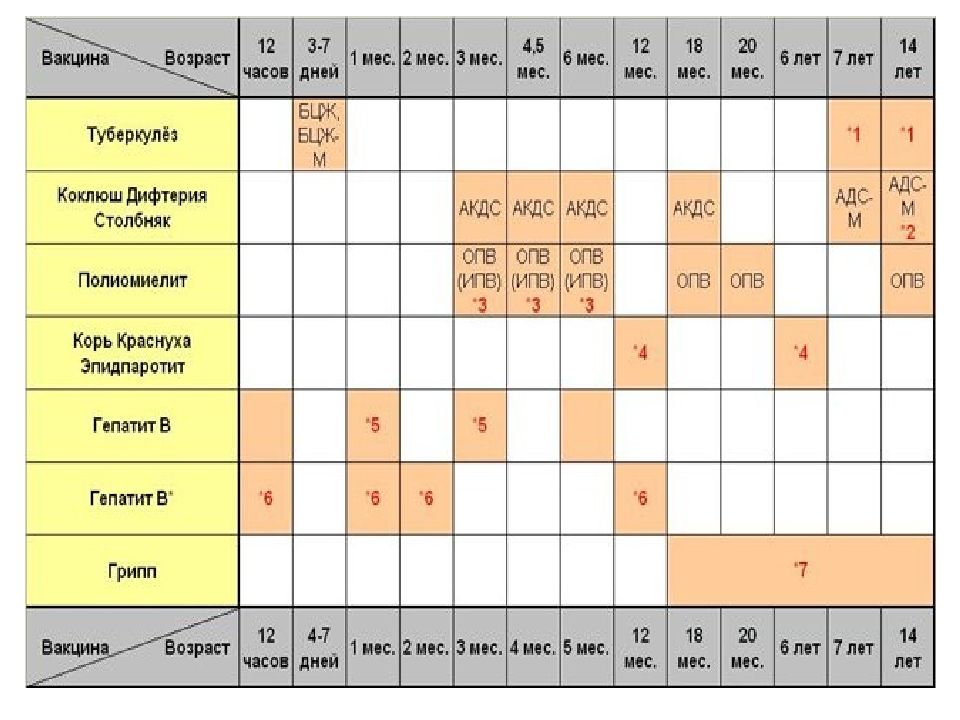

Слайд 45: Специфическая профилактика ВБИ

Плановая – вакцинация (активная иммунизация). Экстренная: специфическая (пассивная иммунизация), применение препаратов, содержащих готовые антитела или бактериофаги; общая (применение антибиотиков широкого спектра действия).

Слайд 49: Рекомендации по антибиотикопрофилактике ВБИ при хирургических вмешательствах

Антибиотики применять в лечебных дозах, ближе к верхней границе допустимой дозы. Внутривенное введение антибиотиков. Антибиотики вводить во время операции – за 15-20 мин до разреза.

Слайд 50: Значимость факторов госпитальной среды на возникновение ВБИ

Обеспеченность стационара кадрами и их профессиональная подготовка; Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в отделениях; Организация водоснабжения, питания, микроклимата помещений; Состояние здоровья мед. персонала; Обращение с мед. отходами.

Слайд 51: Общие требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий в ЛПУ

В целях профилактики возникновении и распространения ВБИ разрабатывается план профилактических и противоэпидемических мероприятий, который, утверждается руководителем организации. План должен включать разделы по профилактике отдельных инфекционных заболеваний, в том числе гнойно-воспалительных, а также первичные противоэпидемические мероприятия на случай выявления больного инфекционным заболеванием. Профилактические мероприятия проводятся исходя из положения, что каждый пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных инфекций (гепатит В, С, ВИЧ и других). При плановом поступлении в стационар пациенты на догоспитальном этапе подлежат профилактическому обследованию на: -туберкулез (флюорография, результаты действительны в течение года) - маркеры гепатитов В и С, сифилис (в случае оперативного лечения); -дифтерию и кишечные инфекции (пациенты психиатрических стационаров); - кишечные инфекции (пациенты детских стационаров до 2 лет и сопровождающие лица, результаты действительны в течении 2 недель до госпитализации). дети, поступающие на стационарное лечение должны иметь сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течении 21 дня до госпитализации.

Слайд 52: Палатные отделения хирургического профиля

Пациентов с гнойно-септическими внутрибольничными заболеваниями изолируют в отделение гнойной хирургии, а при его отсутствии - в отдельную палату. В отделениях с двумя палатными секциями предусматривается не менее 2 перевязочных. Перевязки пациентам, имеющим гнойное отделяемое, проводят в септической перевязочной, при ее отсутствии, в асептической перевязочной после перевязок пациентов, не имеющих гнойного отделяемого или непосредственно в однокоечной палате. Осмотр пациентов проводят в перчатках и фартуках. Пациенты с инфекцией любой локализации, независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин(оксациллин)-резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, подлежат изоляции в боксированные палаты. При работе с данной категорией больных персонал должен соблюдать следующие правила: - при входе в палату персонал надевает маску, спецодежду, перчатки и снимает их при выходе; - предметы ухода, а также стетоскоп, термометр и др. используются только для данного пациента; - перевязка пациента проводится в палате; - при входе и выходе из палаты персонал обрабатывает руки спиртосодержащим кожным антисептиком; - после выписки пациента проводится заключительная дезинфекция, камерное обеззараживание постельных принадлежностей, обеззараживание воздуха; - после дезинфекции проводится лабораторное обследование объектов окружающей среды в палате. Заполнение палаты проводится после получения удовлетворительных результатов микробиологического исследования.