Первый слайд презентации: Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки»

Лекция

Слайд 4: Этиология язвенной болезни

Язвенная болезнь является полиэтиологическим заболеванием. Все основные этиологические факторы можно разделить на 2 основные группы: предрасполагающие, способствующие развитию заболевания, и реализующие возникновение (или рецидивы) язвенной болезни. Предрасполагающими факторами являются: — наследственно-конституциональные факторы; — нервно-психические; — алиментарный фактор; — лекарственное воздействие; — вредные привычки.

Слайд 5: Патогенез язвенной болезни

С современной точки зрения, патогенез язвенной болезни представляется как результат нарушения равновесия между факторами “агрессии” и факторами “защиты” слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Согласно этой теории в качестве основного “агрессора” выступает ацидогенетический фактор, повышенная активность которого может быть обусловлена увеличением массы обкладочных клеток желудочных желез, избыточной их стимуляцией блуждающим нервом и гастрином с повышенным содержанием в желудочном соке ульцерогенной фракции пепсина — пепсина I.

Слайд 6: Классификация язвенной болезни

I. Клинико-эндоскопическая стадия: — свежая язва; — начало эпителизации язвенного дефекта; — заживление язвенного дефекта слизистой оболочки при сохранившемся дуодените; — клинико-эндоскопическая ремиссия. II. Фаза: — обострение — неполная клиническая ремиссия; — клиническая ремиссия.

Слайд 7

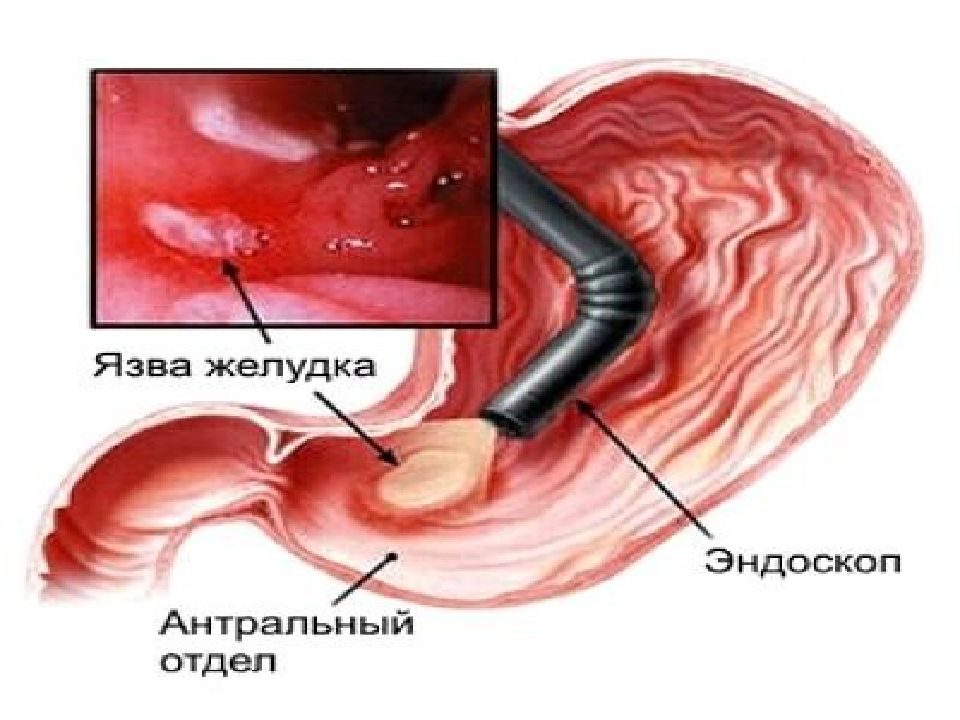

III. Локализация: — фундальный отдел желудка — антральный отдел желудка; — луковица двенадцатиперстной кишки; — постбульбарный отдел; — двойная локализация. IV. Форма: — неосложненная ; — осложненная: кровотечение; перфорация; — перивисцерит ; пенетрация ; стеноз привратника.

Слайд 8: V. Функциональная характеристика:

— кислотность желудочного содержимого повышена; — кислотность желудочного содержимого понижена; — кислотность желудочного содержимого нормальная; — моторика повышена; — моторика понижена; — моторика нормальная.

Слайд 9: Диагностика

Клиническая картина зависит от локализации язвенного дефекта, его размеров и глубины, секреторной функции желудка, возраста больного. Боль. Необходимо выяснить характер, периодичность, время возникновения и исчезновения болей, связь с приёмом пищи. Ранние боли возникают через 0,5—1 ч после еды, постепенно нарастают по интенсивности, сохраняются в течение 1,5—2 ч, уменьшаются и исчезают по мере продвижения желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку; характерны для язв тела желудка. При поражении кардиального, субкардиального и фундального отделов болевые ощущения возникают сразу после приёма пищи.

Слайд 10: Диагностика

Поздние боли возникают через 1,5—2 ч после еды, постепенно усиливаются по мере эвакуации содержимого из желудка; характерны для язв пилорического отдела желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. «Голодные» (ночные) боли возникают через 2,5—4 ч после еды, исчезают после очередного приёма пищи; характерны для язв двенадцатиперстной кишки и пилорического отдела желудка. Сочетание ранних и поздних болей наблюдают при сочетанных или множественных язвах.

Слайд 11: ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рентгенологический метод. К прямому рентгенологическому признаку язвы относят симптом «ниши» — тень контрастной массы, заполнившей язвенный кратер. Исследование секреторной функции желудка имеет значение при определении оптимальной схемы лечения. Осуществляют путём фракционного желудочного зондирования и суточной (24часовая) рНметрии различных отделов желудка и двенадцатиперстной кишки. Диагностика Helicobacter pylori : Инвазивные тесты (биопсия). Проводят забор не менее пяти биоптатов слизистой оболочки желудка: по два из антрального и фундального отделов и одного из области угла желудка. Для подтверждения успешности эрадикации микроба данное исследование выполняют не ранее 5й недели после завершения терапии.

Слайд 12

Бактериологический метод —посев биоптата слизистой оболочки желудка на дифференциально-диагностическую среду. Культуры бактерий инкубируют в микроаэробной среде при температуре 37 °С в течение 10 дней, после чего выполняют микроскопическую или биохимическую идентификацию вида выросших бактерий. Морфологический метод — «золотой стандарт» диагностики Helicobacter pylori. Гистологический метод — окраска бактерий в гистологических срезах слизистой оболочки желудка по Романовскому— Гимзе, толуидиновым синим, по Уортину — Старри. Цитологический метод — окраска бактерий в мазках отпечатках биоптатов слизистой оболочки желудка по Романовскому— Гимзе, Граму. Биохимический метод ( уреазный тест) — определение уреазной активности в биоптате слизистой оболочки желудка путём помещения его в жидкую или гелеобразную среду, содержащую субстрат, буфер и индикатор.

Слайд 14: Клиническая картина

Клиническая картина язвенной болезни характеризуется значительным полиморфизмом. Ее проявления во многом зависят от пола и возраста больного, времени года, локализации и периода болезни, наличия сопутствующих заболеваний и осложнений. Язвенная болезнь является хроническим циклическим заболеванием, при котором ремиссии сменяются обострениями.

Слайд 15

Больные в предъязвенный период могут жаловаться на боли в подложечной области натощак (“голодные” боли) либо на “ночные” боли через 1,5—2 ч после приема пищи. При пальпации живота отмечается сильная болезненность в эпигастрии, преимущественно справа. Лабораторно определяются высокая секреторная активность желудка, повышенное содержание соляной кислоты в желудочном соке натощак и между приемами пищи, значительное снижение антродуоденального рН, ускоренная эвакуация желудочного содержимого в двенадцатиперстную кишку, дуоденостаз.

Слайд 16: Изжога

Изжога — один из ранних и частых симптомов, характерных для язвенной болезни. Изжога может возникать в те же сроки после приема пищи, что и боли. Она нередко предшествует появлению боли, а в последующем часто сочетается с болевым синдромом. Иногда диспептические явления начинаются с изжоги, которая затем сменяется жгучей болью — изжога как бы перерастает в боль. Эти два симптома имеют тесную взаимосвязь, и некоторые больные с трудом их дифференцируют. В более поздние сроки заболевания изжога может исчезнуть Но иногда она может быть единственным субъективным проявлением язвенной болезни.

Слайд 17: Отрыжка

— довольно частый, но не совсем специфический симптом язвенной болезни. Наиболее характерна отрыжка кислым, отрыжка тухлым может сопровождаться саливацией и срыгиванием. Появление отрыжки связано с нарушением эвакуации содержимого желудка вследствие длительного спазма и выраженного воспалительного отека привратника или луковицы двенадцатиперстной кишки. Сокращение отрыжки в фазе ремиссии заболевания свидетельствует о рубцовом стенозе привратника. Следует также помнить, что отрыжка характерна при диафрагмальной грыже. Отрыжка

Слайд 18: Тошнота и рвота

Тошнота и рвота — это диспетические симптомы, характерные для обостренной язвенной болезни. Рвота у больных язвенной болезнью часто отличается некоторыми специфическими особенностями: во-первых, она возникает на высоте болей, являясь как бы кульминацией боли; во-вторых, она приносит значительное облегчение. Рвотные массы, как правило, имеют кислую реакцию с примесью недавно съеденной пищи. При нарушении эвакуаторно-моторной функции при различных спаечных и рубцовых процессах рвотные массы обильны. Рвота может наблюдаться и натощак. При субкардиальной язве возможна упорная рвота. Рвота связана с повышением тонуса блуждающего нерва, усилением моторики желудка и желудочной гиперсекреции. Тошнота характерна для медиогастральных язв (но чаще связана с сопутствующим гастритом), а также наблюдается при постбульбарных язвах и совершенно нехарактерна для язвы луковицы двенадцатиперстной кишки.

Слайд 19: Запоры и поносы

Запоры наблюдаются у половины больных язвенной болезнью, особенно в период обострения. Они бывают очень упорными и беспокоят больного даже больше, чем болевые ощущения при неосложненной форме язвенной болезни. Запоры при язвенной болезни обусловлены рядом причин: — спастическим сокращением толстой кишки вагусного происхождения; — щадящей диетой, бедной грубоволокнистой клетчаткой и отсутствием вследствие этого стимуляции кишечника; — ограничением физической активности; — применением антацидов (гидроокись алюминия, карбонат кальция и т.д.). Поносы для язвенной болезни не свойственны, хотя при длительных запорах присоединяются раздражение и воспаление толстой кишки, а также заболевания других органов пищеварительной системы (холецистит, панкреатит, дисбактериоз ), что приводит к клинической картине чередования запоров и поносов.

Слайд 20: Результаты объективного исследования при типичной клинической картине язвенной болезни:

При внешнем осмотре больные имеют астенический (чаще) или нормостенический тип телосложения. Гиперстенический тип и избыточная масса тела не характерны для больных язвенной болезнью; мраморность кожи дистальных отделов конечностей; холодные и влажные руки; язык чистый (только при сопутствующем гастрите и запорах он может быть обложен). При пальпации и перкуссии выявляются следующие симптомы: — умеренная, а в период обострения выраженная болезненность в эпигастрии, как правило локализированная; — симптом Менделя — перкуторная болезненность, которая выявляется путем отрывистой перкуссии согнутым под прямым углом пальцем по симметричным участкам эпигастральной области. — локальное защитное напряжение передней брюшной стенки (наиболее характерно при обострении язвы двенадцатиперстной кишки).

Слайд 21: Осложнения язвенной болезни

Кровотечение. Это осложнение возникает из‑за разрушения стенки сосудов в области язвы. Соединяясь с соляной кислотой, кровь становится темно‑коричневой, похожей по цвету на кофейную гущу. Возникает рвота темно‑коричневым желудочным содержимым. О кровотечении из язвы двенадцатиперстной кишки можно судить по появлению стула черной окраски. Такой цвет возникает из‑за соединения железа с серой и образуется при прохождении крови через кишечник. Пенетрация. Под этим термином понимают проникновение язвы в окружающие органы – обычно в поджелудочную железу или печень. Главное, что наводит на мысль о пенетрации,– утяжеление болевого синдрома, боли усиливаются и становятся постоянными. Пенетрация часто возникает у больных с длительно существующей язвой и обострениями, возникающими каждый сезон.

Слайд 22

Перфорация, или прободение язвы, встречается реже, чем кровотечение, но протекает обычно тяжелее и всегда требует оперативного вмешательства – ушивания язвенного дефекта. Это осложнение чаще поражает молодых пациентов. После еды, особенно обильной, возникает интенсивная «кинжальная» боль в верхней части живота. Она вызвана поступлением содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в брюшную полость. Боль настолько сильная, что между началом заболевания и вызовом «скорой помощи» проходит совсем немного времени, какие‑то минуты. Методов самопомощи не существует. Пока не приехала «скорая помощь», надо обеспечить больному полный покой, не давать никаких лекарств, в том числе и обезболивающих, любой прием лекарств может вызвать только ухудшение состояния. Рубцовый стеноз и малигнизация язвы. Эти осложнения язвенной болезни обычно не служат поводом для экстренного обращения к врачу. На месте язвенного дефекта постепенно возникает сужение просвета кишечника, что затрудняет или даже делает невозможным прохождение пищи. Наступает истощение больного, а на последних этапах болезни и обезвоживание. В настоящее время это состояние встречается редко, лечится оперативно. Малигнизация – это злокачественное перерождение, возникающее на месте язвы. Лечение тоже только оперативное, если процесс не слишком запущен.

Слайд 23: Лечение

Лечение в активной фазе заболевания (т.е. в периоде обострения) включает следующие основные направления: Этиологическое лечение. Лечебный режим. Лечебное питание. Медикаментозное лечение. Фитотерапию. Применение минеральных вод. Физиотерапевтическое лечение. Местное лечение долго не заживающих язв.

Слайд 24: 1. Этиологическое лечение

Этиологическое лечение включает: подавление хеликобактерной инфекции; устранение имеющегося в ряде случаев хронического нарушения дуоденальной проходимости; прекращение курения и злоупотребления алкоголем; устранение факторов, повреждающих слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки (лекарственные препараты - глюкокортикоиды, ацетилсалициловая кислота и другие нестероидные противовоспалительные средства, резерпин, профессионально-производственные вредности и др.).

Слайд 25: 2. Лечебный режим

Первый этап активного противоязвенного лечения (особенно впервые выявленной язвы) наиболее целесообразно провести в стационаре. В периоде обострения болезни больному необходимо обеспечить психический и физический покой. Кроме того, современные фармакотерапев-тические средства позволяют в достаточной мере блокировать кислотообразование, стимулированное приемом пищи.

Слайд 26: Лечение

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Диета №1 (1а, 1б)с исключением блюд, вызывающих или усиливающих клинические проявления заболевания (например, острые приправы, маринованные и копчёные продукты). Питание дробное, 5—6 раз в сутки. Физиотерапия: УВЧтерапия, грязелечение, парафиновые и озокеритовые аппликации, санаторнокурортное лечение (Железноводск, Ессентуки, Пятигорск, Боржоми).

Слайд 27: Лечение

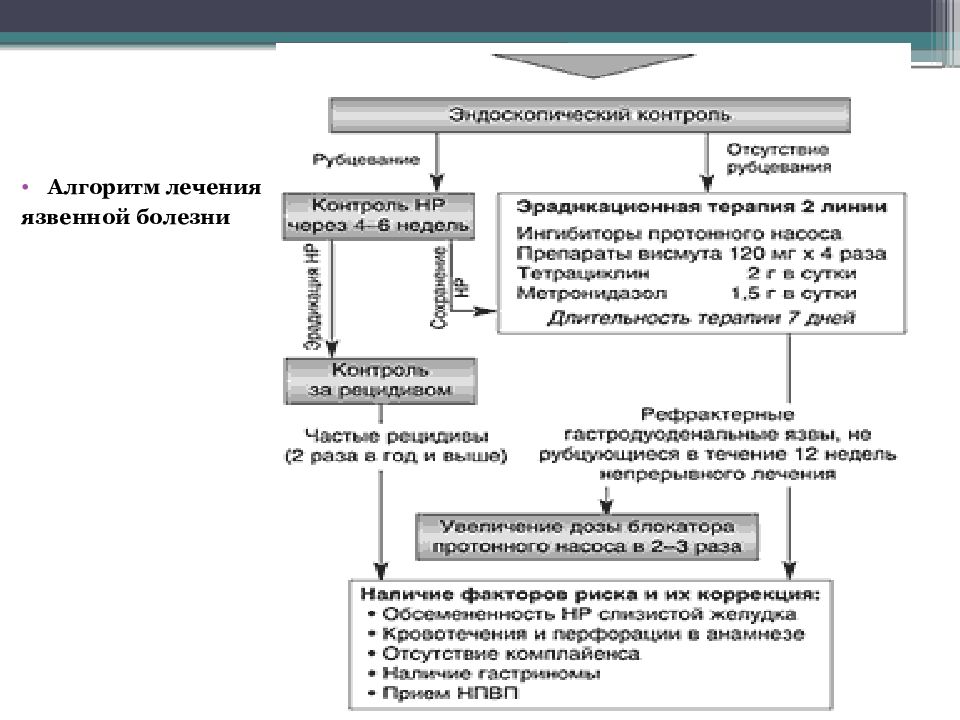

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированная с Н. pylori Показано проведение эрадикационной терапии*. Требования к схемам эрадикационной терапии: В контролируемых исследованиях должна приводить куничтожению бактерии И. pylori, как минимум, в 80% случаев. Не должна вызывать вынужденной отмены терапии вследствие побочных эффектов (допустимо менее чем в 5% случаев). Схема должна быть эффективной при продолжительности курса лечения не более 7-14 дней.

Слайд 28: Фармакотерапия геликобактерной инфекциикции

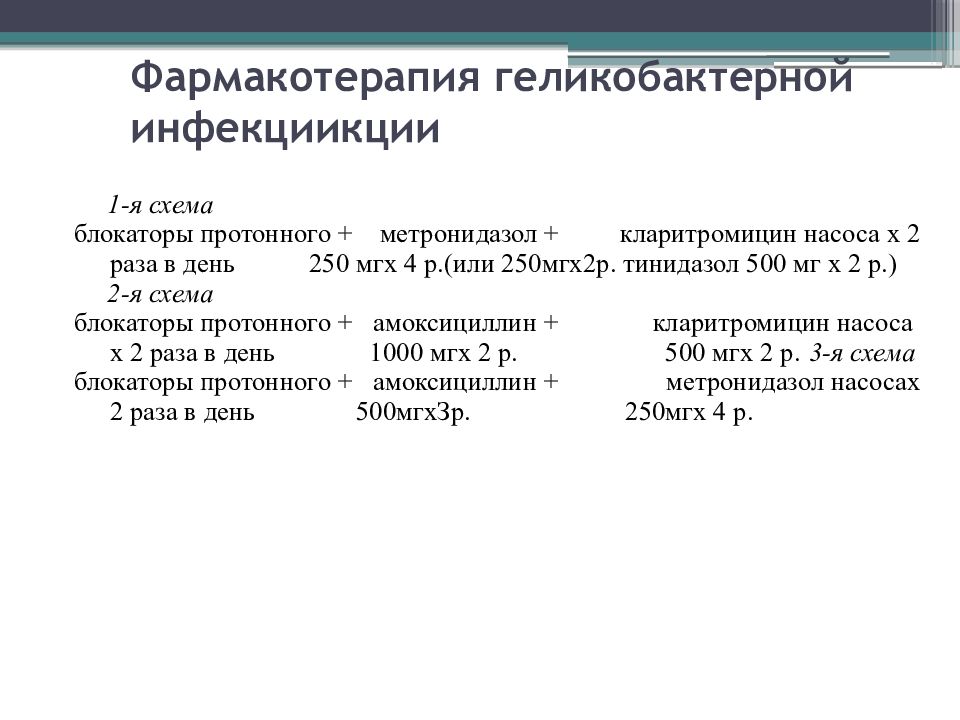

Решением Маастрихтской согласительной конференции Европейской группы по изучению пилорического геликобактера (1996) для эрадикационной терапии было рекомендовано применение 3 возможных схем 1-й линии, каждая из которых обязательно включала в себя назначение одного из блокаторов протонного насоса в стандартных дозах 2 раза в день. Состав этих схем выглядел следующим образом:

Слайд 29: Фармакотерапия геликобактерной инфекциикции

1-я схема блокаторы протонного + метронидазол + кларитромицин насоса х 2 раза в день 250 мгх 4 р.(или 250мгх2р. тинидазол 500 мг х 2 р.) 2-я схема блокаторы протонного + амоксициллин + кларитромицин насоса х 2 раза в день 1000 мгх 2 р. 500 мгх 2 р. 3-я схема блокаторы протонного + амоксициллин + метронидазол насосах 2 раза в день 500мгхЗр. 250мгх 4 р.

Слайд 30: Фармакотерапия геликобактерной инфекциикции

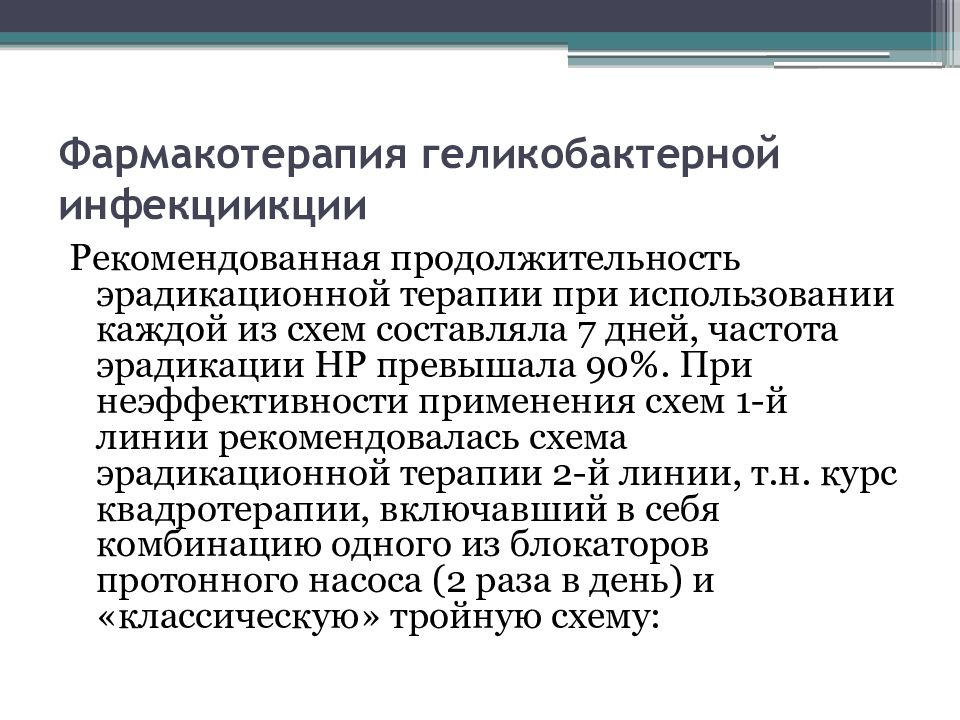

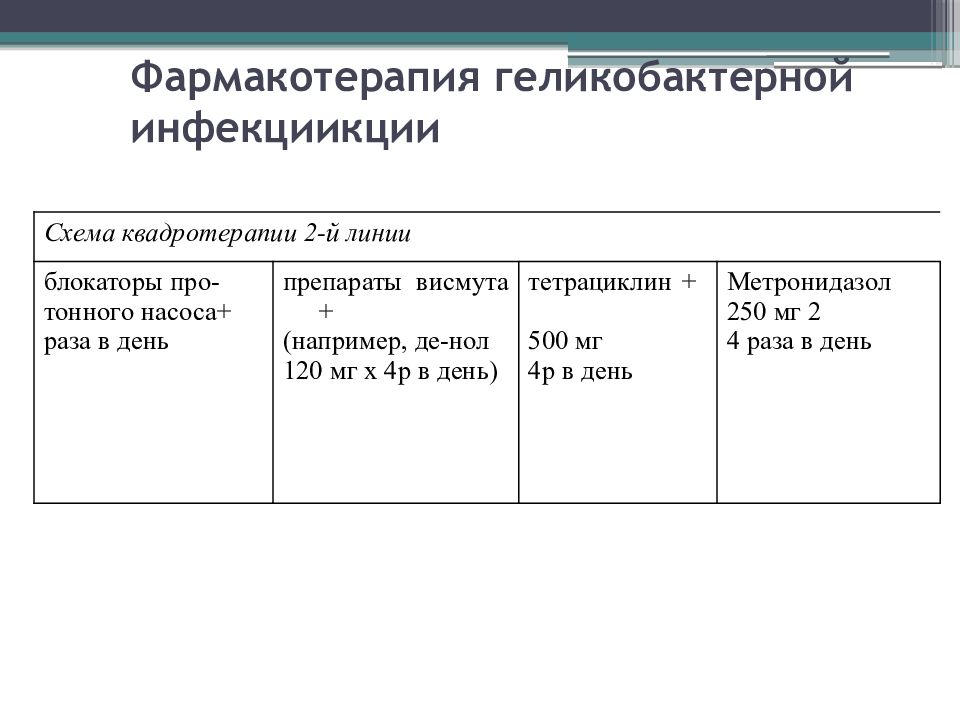

Рекомендованная продолжительность эрадикационной терапии при использовании каждой из схем составляла 7 дней, частота эрадикации HP превышала 90%. При неэффективности применения схем 1-й линии рекомендовалась схема эрадикационной терапии 2-й линии, т.н. курс квадротерапии, включавший в себя комбинацию одного из блокаторов протонного насоса (2 раза в день) и «классическую» тройную схему:

Слайд 31: Фармакотерапия геликобактерной инфекциикции

Схема квадротерапии 2-й линии блокаторы про- тонного насоса+ раза в день препараты висмута + (например, де-нол 120 мг х 4р в день) тетрациклин + 500 мг 4р в день Метронидазол 250 мг 2 4 раза в день

Слайд 34: 4. Фармакотерапия

Основные группы лекарственных средств: I. Средства, подавляющие хеликобактерную инфекцию (де-нол, трихопол, фуразолидон, оксациллин, ампиокс и другие антибиотики). П. Антисекреторные средства (подавляющие секрецию соляной кислоты, пепсина и повышающие интрагастралышй рН или нейтрализующие и адсорбирующие соляную кислоту и пепсин). 1. М-холинолитики: - неселективные (атропин, платифиллин, метацин, перитол); - селективные (гастроцепин, пиренцепин, оксифен циклимин). 2.Блокаторы Н ii -гистаминовых рецепторов:циметидин (гистодил, тагамет); ранитидин (ранйсан, ацелок Е, зантак, пенторан); фамотидин (ульфамид); низатидин (аксид); роксатидин.

Слайд 35

3. Блокаторы протоновой помпы - омепразол (омез, лозек, лосек, тимопразол). 4. Антагонисты гастриновых рецепторов (проглумид, милид). 5. Антациды (натрия гидрокарбонат, магния оксид, кальция карбонат, альмагель, фосфалюгель, маалокс, гавискон, висмут).

Слайд 36

III. Гастроцитопротекторы (повышающие резистентность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). 1. Цитопротективные средства, стимулирующие слизеобразование: - карбеноксолон; - синтетические простагландины энпростил, сайтотек. 2. Цитопротекторы, образующие защитную пленку: - сукралфат; - коллоидный висмут - де-нол; - смекта. 3. Обволакивающие и вяжущие средства: - препараты висмута - викалин, викаир.

Слайд 37

IV. Средства, нормализующие моторную функцию желудка и двенадцатиперстной кишки (церукал, реглан, метоклопрамид, эглонил, сульпирид), спазмолитики (но-шпа, папаверин). V. Репаранты (солкосерил, облепиховое масло, анаболики, ацемин,гастрофарм). VI. Средства центрального действия (даларгин, эглонил, седативные, транквилизаторы).

Слайд 38: Реабилитация после лечения

Важное реабилитационное мероприятие – санаторно-курортное лечение, которое прописывают, когда заболевание находится в неактивной стадии. Имеются противопоказания: такое лечение не проводится в первые два месяца после проведения хирургического вмешательства, при осложнениях пептической язвы (стеноз привратника, злокачественное перерождение, кровотечение – в течение последнего полугодия), при сопутствующей тяжелой патологии. Санаторно-курортное лечение предполагает проведение большого количества физиотерапевтических мероприятий, использование минеральных вод, которые нормализуют функцию не только гастродуоденальной области, но и всего организма.

Слайд 39: Физиотерапия

Физиотерапевтические методы успешно дополняют диетотерапию (диета № 1) и медикаментозное лечение при неосложненной ЯБ: Лазеротерапия КВЧ – терапия минеральные воды. В комплексную терапию ЯБ включено лечение кислородом под повышенным давлением (ГБО).

Слайд 40: 6. Фитотерапия

Применение лекарственных растений при язвенной болезни основано на использовании противовоспалительного, обволакивающего, слабительного, вяжущего, обезболивающего, ветрогонного, спазмолитического и кровоостанавливающего действия. Фитотерапия улучшает трофику слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, способствует процессам регенерации. При фитотерапии язвенной болезни используются растения с: противовоспалительными свойствами (дуб, зверобой, подорожник, календула, девясил, тысячелистник), спазмолитическими (ромашка, солодка, мята, душица, укроп, фенхель), антиспастическими (календула, зверобой, ромашка, подорожник, девясил), антиаллергическими (солодка), слабительными (ревень, крушина, вахта трехлистная, жостер). В летний период больным рекомендуется употребление свежих ягод земляники и черники. Они обладают противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим действием, являются источником витаминов.

Слайд 41: 7. Применение минеральных вод

Минеральные воды применяются преимущественно для лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки с сохраненной и повышенной секрецией функции желудка. Рекомендуются минеральные воды маломинерализованные, без углекислого газа или с минимальным его содержанием, с преобладанием гидрокарбонатного и сульфатного ионов, имеющие слабокислую или нейтральную, щелочную реакцию. Такими водами являются "Боржоми", "Ессентуки" № 4, "Смирновская" № 1, "Славяновская", "Лу-жанская", "Березовская", "Джермук". Обычно используются слегка подогретые минеральные воды (38-40 °С) без газа, что усиливает их антиспастическое действие и уменьшает содержание углекислого газа. минеральные воды принимают при дуоденальных язвах через 1.5-2 ч после еды, а при медио-гастральных - через '/2-1 ч после еды, т.е. время приема минеральной воды почти соответствует времени приема антацидов при язвенной болезни. Такая методика приема минеральных вод усиливает антацидное действие пищи, удлиняет время внутрижелудочного ощелачивания. При язве желудка с низкой кислотностью целесообразно принимать воду за 20-30 мин до еды.

Слайд 42

Вначале принимают небольшие количества минеральной воды 1 /3, 1/2 стакана, затем постепенно, при хорошей переносимости, можно повысить количество воды до 1 стакана на прием). Больные далеко не одинаково переносят разные минеральные воды. Особенно часто наблюдается плохая переносимость воды "Ессентуки" № 17 (изжога, тошнота, диарея). В профилакториях и домашних условиях можно назначить минеральные воды бутылочного разлива. Средняя длительность курсового лечения минеральными водами составляет около 20-24 дней.

Слайд 43: 10. Санаторно-курортное лечение

Санаторно-курортное лечение больных язвенной болезнью является важным реабилитационным мероприятием. Оно включает широкий комплекс терапевтических мероприятий, направленных на нормализацию функций не только гастродуоденальнои зоны, но и организма в целом. Комплекс санаторно-курортных факторов предусматривает: перемену больным обстановки, которая в ряде случаев вызывала нервно-психическое и физическое перенапряжение; приближение больного к природе, положительно влияющей на нервную систему; положительное воздействие благоприятных климатических факторов; применение минеральных вод; расширенные возможности для физио- и бальнеотерапии.

Слайд 44

Больным язвенной болезнью показаны следующие курорты: Березовские минеральные воды, Бирштонос, Боржоми, Горячий Ключ, Дарасун, Джермук, Друскининкай, Ессентуки, Железноводск, Ижевские минеральные воды, Краинка, Пярну, Моршин, Пятигорск, Саирме, Трускавец и др. Противопоказаниями для курортного лечения являются: язвенная болезнь в период выраженного обострения, недавно перенесенное кровотечение (в течение последних 6 месяцев) и склонность к кровотечениям, стеноз привратника, подозрение на злокачественное перерождение, первые 2 месяца после резекции желудка, резкое истощение.

Слайд 45: 11. Диспансеризация

Задачи диспансеризации: Своевременное (раннее) выявление больных язвенной болезнью путем активного проведения целевых профилактических осмотров. Регулярное (не реже двух раз в год, особенно весной и осенью) обследование больных язвенной болезнью для оценки динамики язвенного процесса, выявление осложнений и сопутствующих заболеваний (общий анализ крови, мочи, исследование желудочнойсекреции, ФГДС). Противорецидивное лечение. Направление больных в санатории-профилактории, на ку рорты, на стационарное лечение, на ВТЭК. Санитарно-просветительная работа: пропаганда здорового образа жизни, рационального питания, разъяснение вреда курения, употребления алкогольных напитков. Трудоустройство больных, решается совместно с представи телями администрации и профсоюзной организации.

Слайд 46

Профилактическое ( противорецидивное ) лечение проводят обычно в условиях поликлиники или в санатории-профилактории, а также при возможности на бальнеологическом или бальнеогрязевом курорте. Важнейшими компонентами профилактического лечения являются: соблюдение лечебной диеты и режима питания (в домашних условиях, в диетической столовой или в санатории-профилактории); полный отказ от курения и употребления алкогольных напитков; удлинение времени сна до 9-10 ч; освобождение от посменной работы, особенно в ночное время, длительных и частых командировок; медикаментозное лечение; физиотерапия; санация полости рта (лечение кариеса, протезирование); лечение сопутствующих заболеваний; психотерапевтические воздействия.

Слайд 47: Литература

1. Молостов В.Д. Практическое руководство по лечению заболеваний. М., 2008. 2. Пиманов С.И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь. Мед. книга, 2000. 3.Кузнецова Т.Ю., Бахирев А.М., Мартынов А.А., Лизенко М.В., Корнева Т.А. Внутренние болезни, методические рекомендации, часть 3. Петрозаводск 2009. стр. 61-83 4.Кочетова Е.В. Гастроэнтерология. Петрозаводск 2008. стр. 6-9 5. Гончарик И.И. Клиническая гастроэнтерология. // Минск, 2002. - С. 116-149. 6. Крылов А.А., Земляной А.Г., Михайлович В.А. и соавт. Неотложная гастроэнтерология. // Спб., - 1997.