Первый слайд презентации: Аортальный клапан

Слайд 2: Функциональная анатомия аорты и АК

Аорта состоит из луковицы, восходящей части, дуги, перешейка и нисходящей части. Луковица (устье) - содержит три синуса и полулунные заслонки. Диаметр устья аорты у детей варьирует от 1,2 до 2,4 см, высота луковицы аорты достигает 6-14 мм. Полулунные створки имеют индивидуальные различия, их высота колеблется от 0,4 до 1,1 см. В луковице аорты располагаются 3 углубления (синусы Вальсальвы), глубина которых различна и колеблется от 1,5 до 3 мм. От дуги аорты отходят безымянная, общая сонная и левая подключичная артерии.

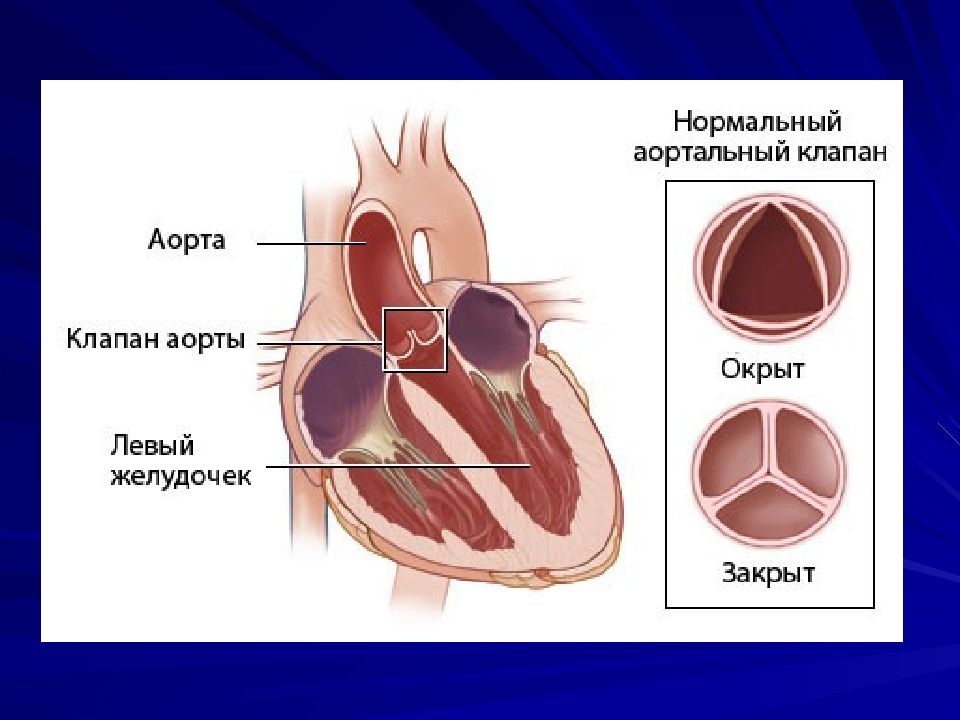

Слайд 4: Аортальный клапан

Схема вариантов измерений диаметра аорты и аортального клапана,

Слайд 5: Аортальный клапан

Схема регистрации движения стенок аорты, створок АК и ЛП в М-режиме Время выброса (ЕТ)- между точками открытия и закрытия АК. АА- амплитуда движения задней стенки АО. Движение задней стенки аорты (LA FILLING) отражает изменение объема ЛП. Фаза опорожнения ЛП (LA EMPTYING) разделена на фазу быстрого сокращения (R), фазу расслабления (С) и фазу, соответ-ствующую систоле предсердия (S).

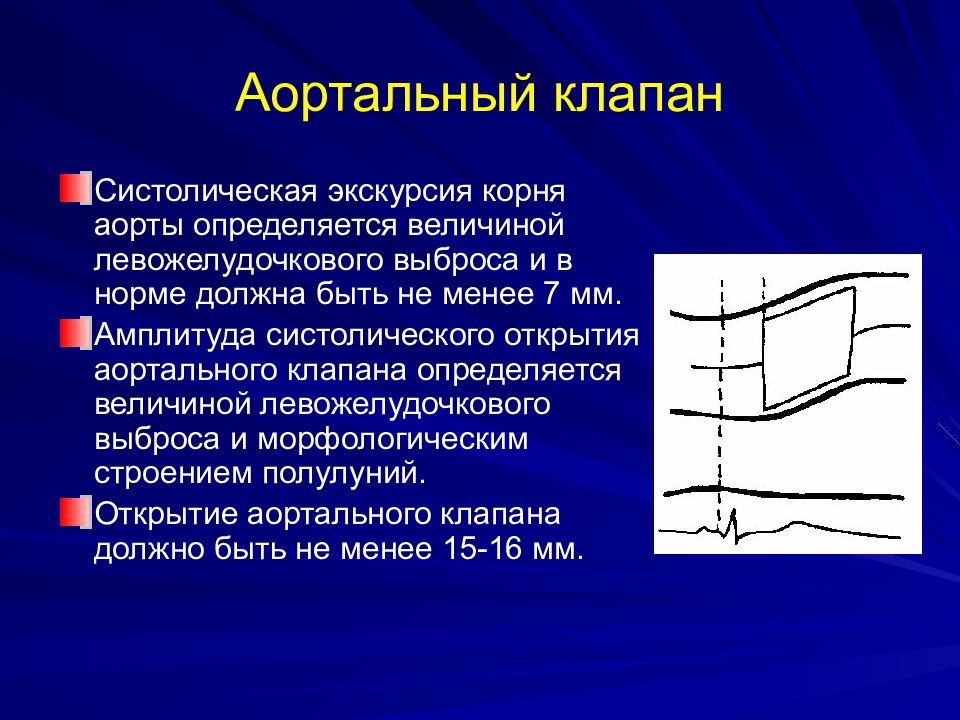

Слайд 6: Аортальный клапан

Систолическая экскурсия корня аорты определяется величиной левожелудочкового выброса и в норме должна быть не менее 7 мм. Амплитуда систолического открытия аортального клапана определяется величиной левожелудочкового выброса и морфологическим строением полулуний. Открытие аортального клапана должно быть не менее 15-16 мм.

Слайд 7: Аортальный клапан

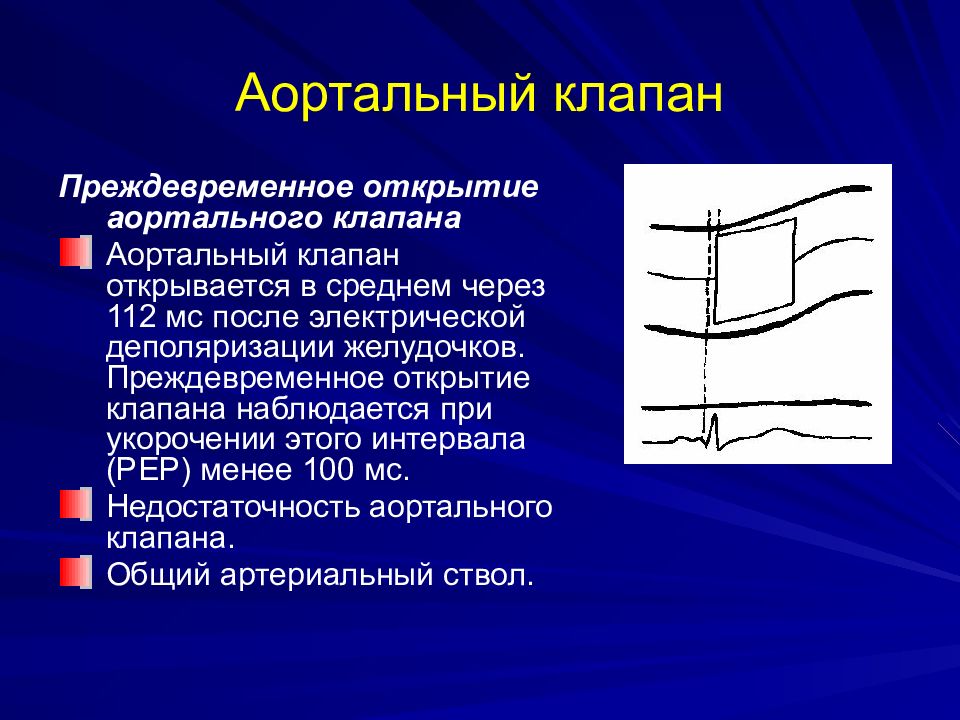

Преждевременное открытие аортального клапана Аортальный клапан открывается в среднем через 112 мс после электрической деполяризации желудочков. Преждевременное открытие клапана наблюдается при укорочении этого интервала (РЕР) менее 100 мс. Недостаточность аортального клапана. Общий артериальный ствол.

Слайд 8: Аортальный клапан

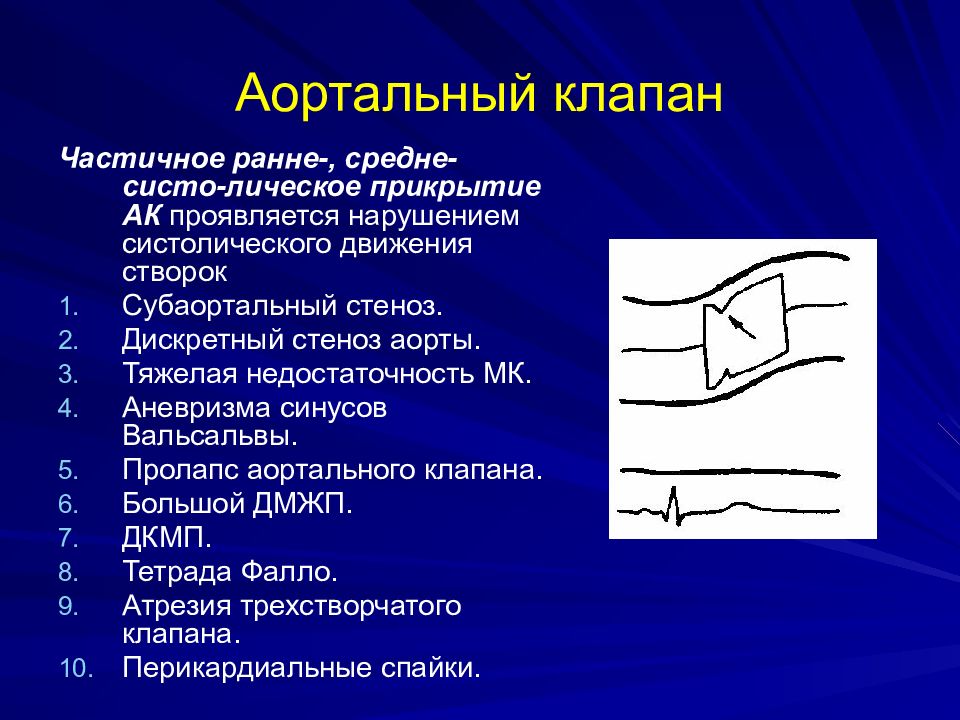

Частичное ранне-, средне-систо-лическое прикрытие АК проявляется нарушением систолического движения створок Субаортальный стеноз. Дискретный стеноз аорты. Тяжелая недостаточность МК. Аневризма синусов Вальсальвы. Пролапс аортального клапана. Большой ДМЖП. ДКМП. Тетрада Фалло. Атрезия трехстворчатого клапана. Перикардиальные спайки.

Слайд 9: Аортальный клапан Эксцентричность аортальных створок

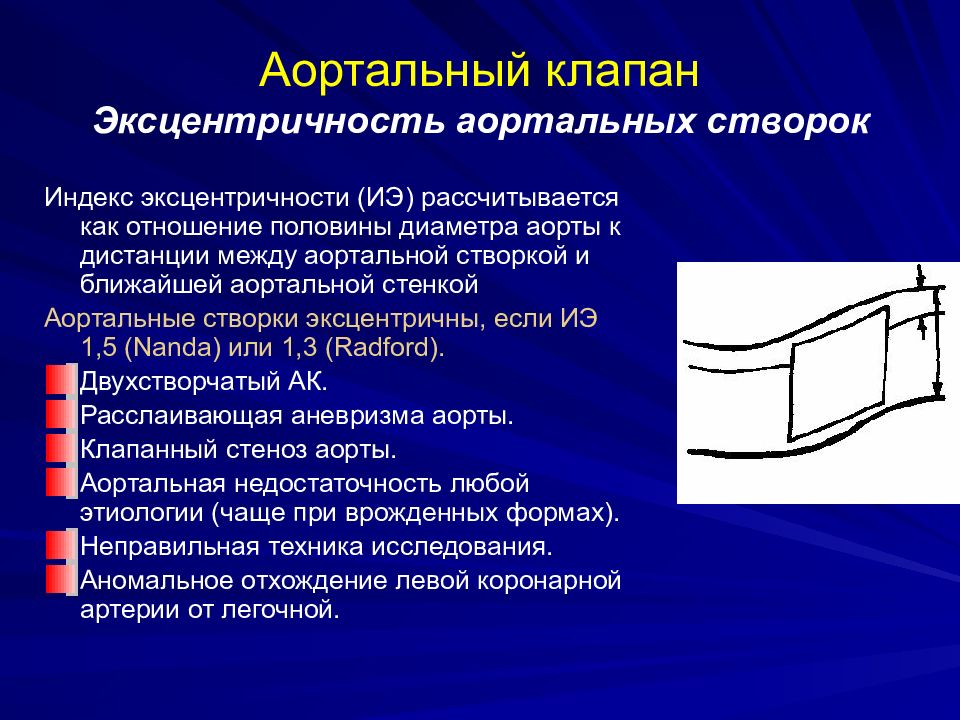

Индекс эксцентричности (ИЭ) рассчитывается как отношение половины диаметра аорты к дистанции между аортальной створкой и ближайшей аортальной стенкой Аортальные створки эксцентричны, если ИЭ 1,5 (Nanda) или 1,3 (Radford). Двухстворчатый АК. Расслаивающая аневризма аорты. Клапанный стеноз аорты. Аортальная недостаточность любой этиологии (чаще при врожденных формах). Неправильная техника исследования. Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной.

Слайд 10: Систолическое трепетание аортального клапана

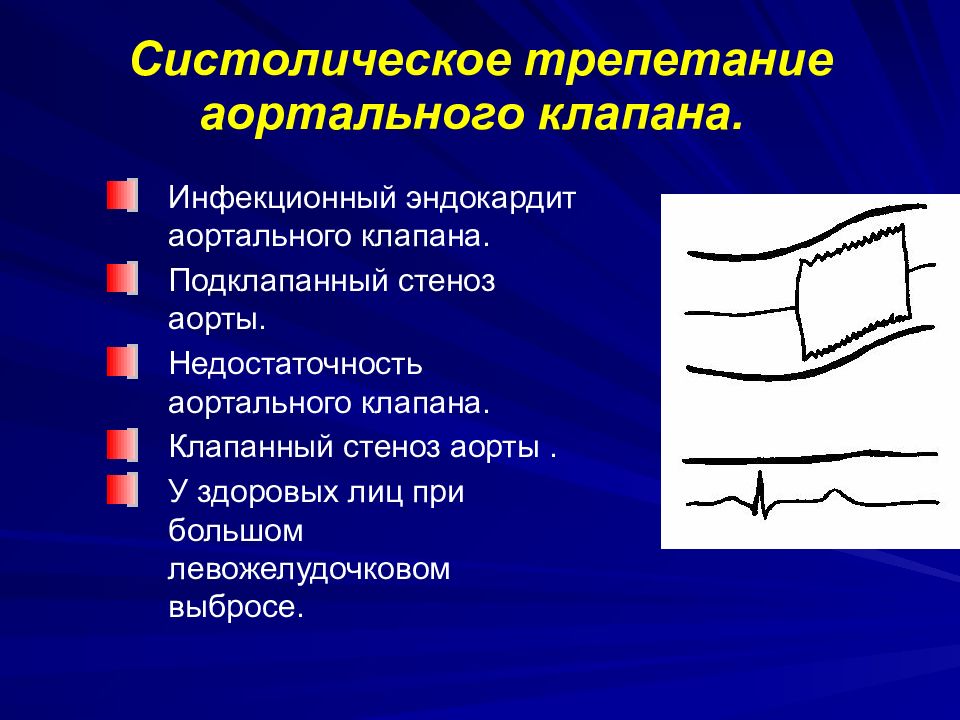

Инфекционный эндокардит аортального клапана. Подклапанный стеноз аорты. Недостаточность аортального клапана. Клапанный стеноз аорты. У здоровых лиц при большом левожелудочковом выбросе.

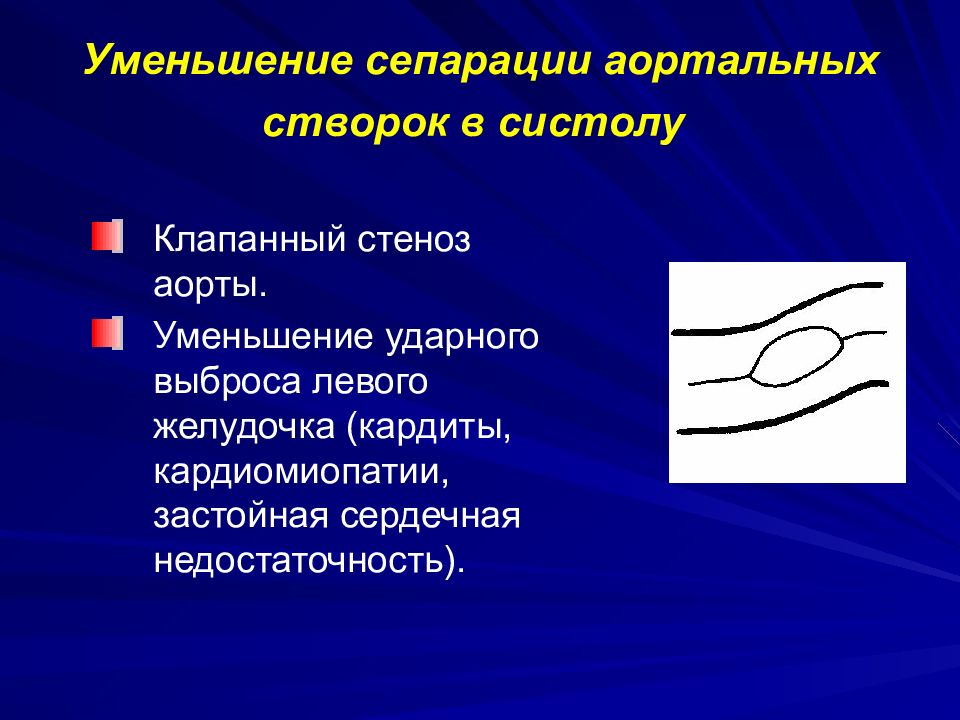

Клапанный стеноз аорты. Уменьшение ударного выброса левого желудочка (кардиты, кардиомиопатии, застойная сердечная недостаточность).

Слайд 14: Утолщение аортальных створок

Клапанный стеноз аорты ревматической этиологии. Бактериальные вегетации. Фиброз аортального клапана при врожденном стенозе. Кальцификация аортального клапана. Миксоматоз аортального клапана (при наследственных заболеваниях соединительной ткани, мукополисахаридозах).

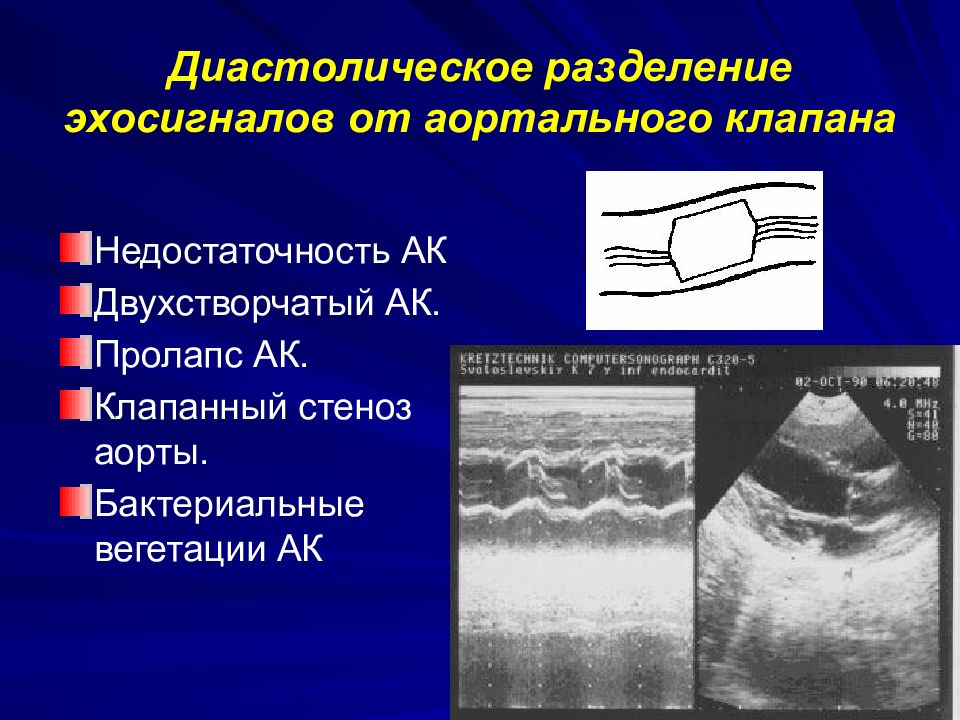

Недостаточность АК Двухстворчатый АК. Пролапс АК. Клапанный стеноз аорты. Бактериальные вегетации АК

Слайд 16: Расширение корня аорты

Расслаивающая аневризма восходящей аорты. Аневризма синусов Вальсальвы. Аорто-артериит. Аортальная недостаточность. Идиопатический пролапс митрального клапана. Постстенотическая дилатация при стенозе аорты (клапанном, подклапанном).

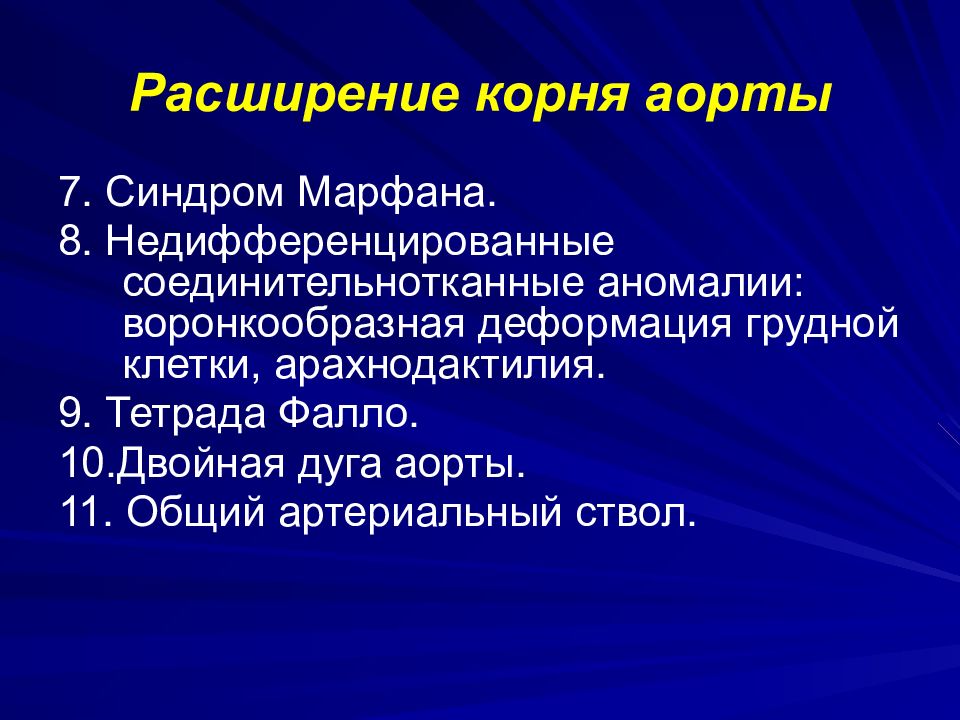

Слайд 17: Расширение корня аорты

7. Синдром Марфана. 8. Недифференцированные соединительнотканные аномалии: воронкообразная деформация грудной клетки, арахнодактилия. 9. Тетрада Фалло. 10.Двойная дуга аорты. 11. Общий артериальный ствол.

Слайд 18: Уменьшение размеров аорты

Гипоплазия аорты. Надклапанный аортальный стеноз. Синдром Marchesani. Синдром гипоплазии левого желудочка.

Слайд 19: Недостаточность аортального клапана

органическая относительная врожденная приобретенная

Слайд 20: Врожденная недостаточность аортального клапана

Двухстворчатый аортальный клапан Миксоматозная дегенерация створок -синдром Марфана Коарктация аорты Аневризма синуса Вальсальвы В ысокий дефект межжелудочковой перегородки

Слайд 21: Приобретенная недостаточность аортального клапана

Ревматизм Атеросклероз Вальвулит И нфекционный эндокардит Аневризма восходящего отдела аорты Сифилис Д илатация левых камер сердца различной этиологии - недостаточность АК является относительной Травма сердца

несмыкание створок в диастолу систолическое дрожание створок АК. Не является специфическим признаком. Встречается в норме. диастолическое дрожание ПС МК дилатация левых камер сердца и сферическая форма ЛЖ наблюдаются у больных в том случае, если аортальная регургитация превышает I степень. диастолическая реверсия потока в брюшном отделе аорты и в грудном нисходящем отделе аорты

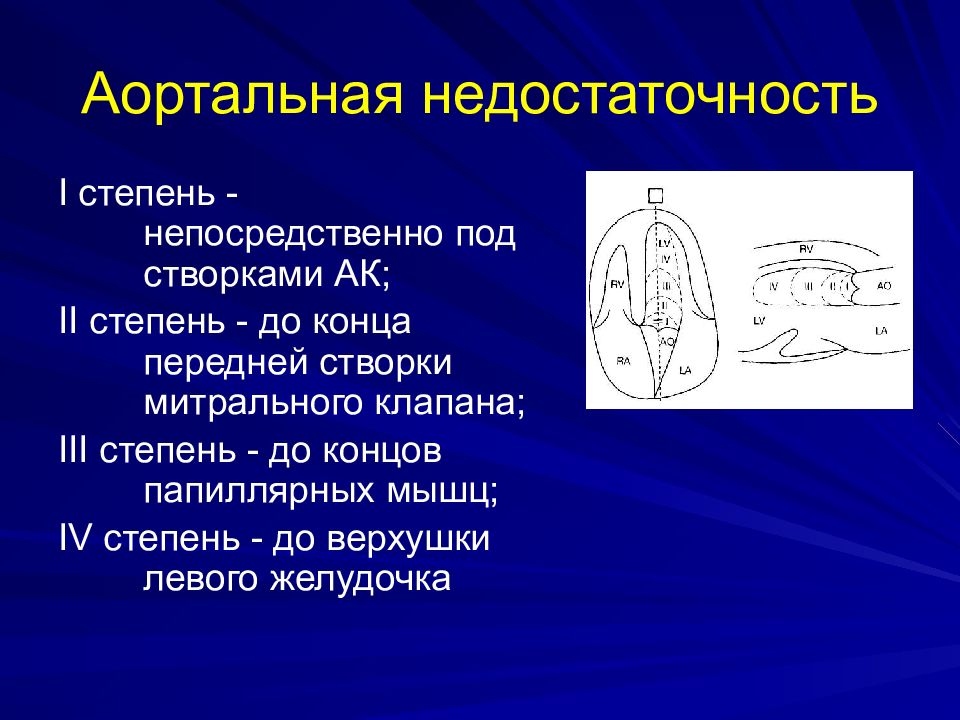

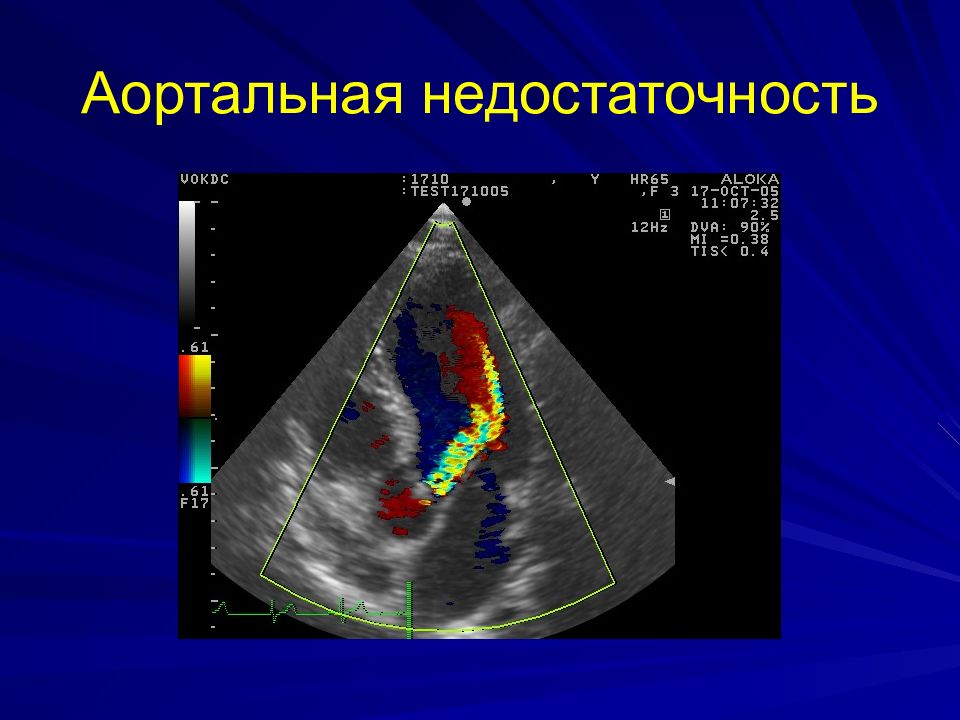

Слайд 23: Аортальная недостаточность

I степень - непосредственно под створками АК; II степень - до конца передней створки митрального клапана; III степень - до концов папиллярных мышц; IV степень - до верхушки левого желудочка

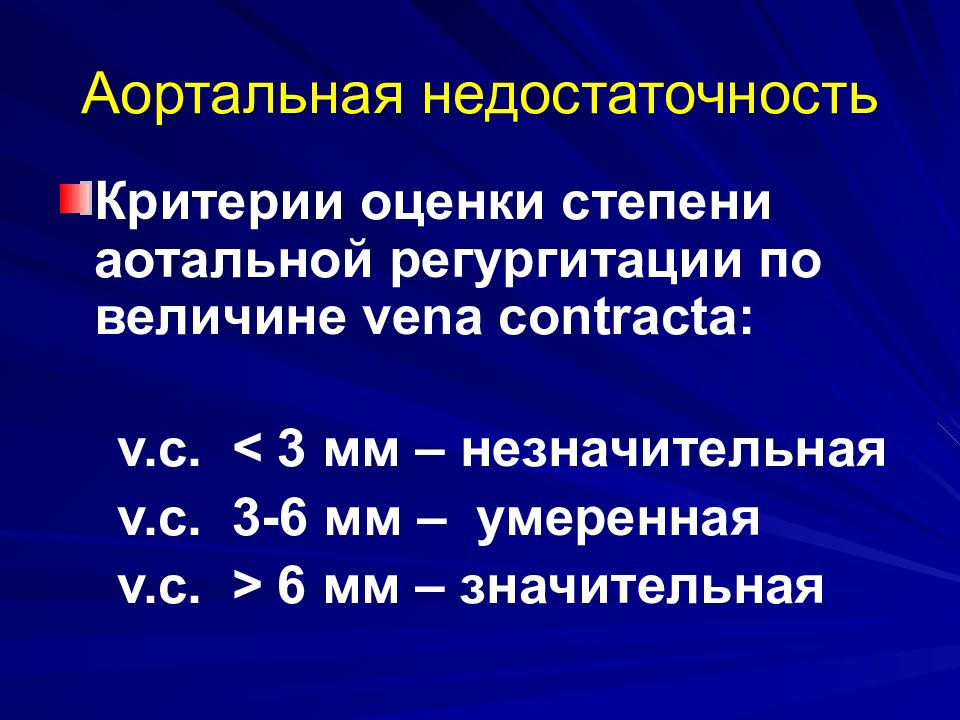

Слайд 27: Аортальная недостаточность

Критерии оценки степени аотальной регургитации по величине vena contracta : v.с. < 3 мм – незначительная v.с. 3-6 мм – умеренная v.с. > 6 мм – значительная

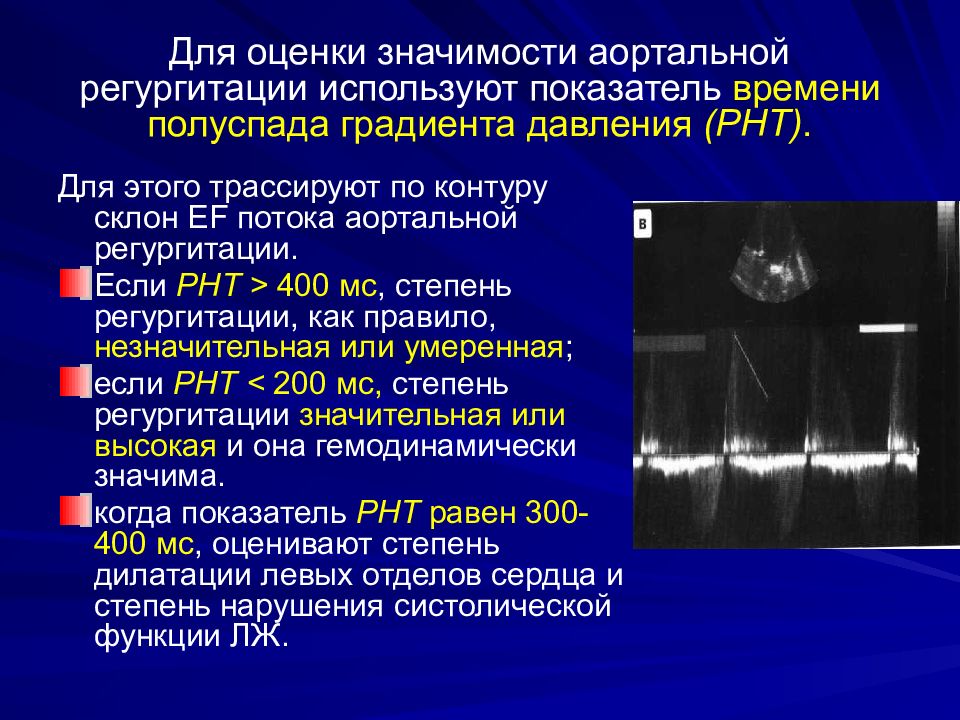

Слайд 28: Для оценки значимости аортальной регургитации используют показатель времени полуспада градиента давления (РНТ)

Для этого трассируют по контуру склон EF потока аортальной регургитации. Если РНТ > 400 мс, степень регургитации, как правило, незначительная или умеренная ; если РНТ < 200 мс, степень регургитации значительная или высокая и она гемодинамически значима. когда показатель РНТ равен 300-400 мс, оценивают степень дилатации левых отделов сердца и степень нарушения систолической функции ЛЖ.

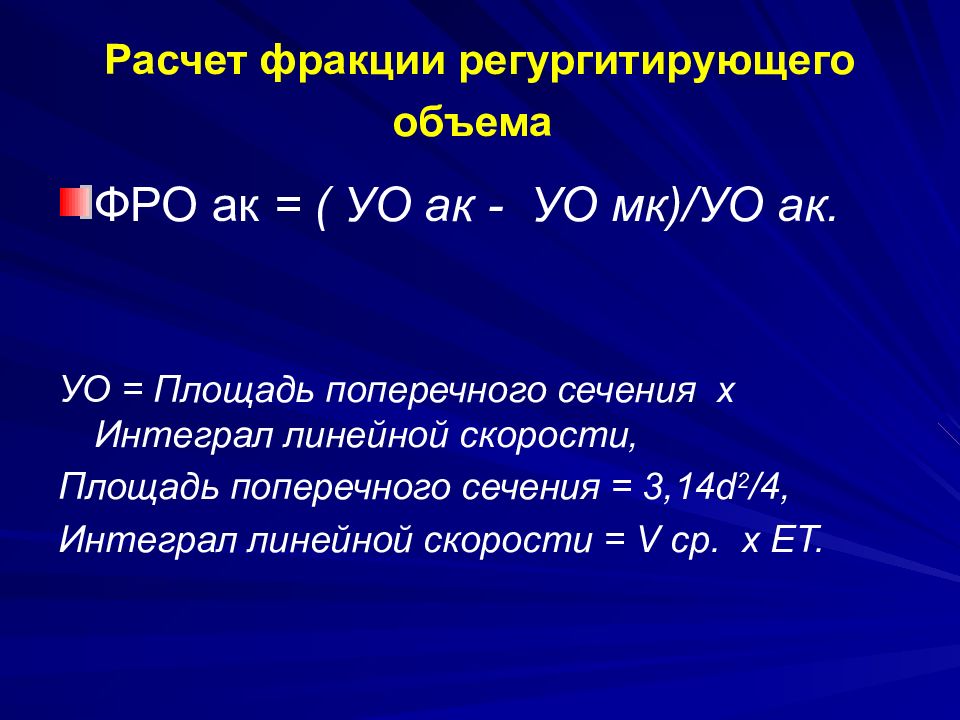

Слайд 31: Расчет фракции регургитирующего объема

ФРО ак = ( УО ак - УО мк)/УО ак. УО = Площадь поперечного сечения x Интеграл линейной скорости, Площадь поперечного сечения = 3,14d 2 /4, Интеграл линейной скорости = V ср. х ET.

Слайд 32: Аортальный стеноз

При наличии препятствия току крови в выходном тракте левого желудочка или аорте возникает увеличение скорости систолического потока выше места сужения более 1,5 м/с.

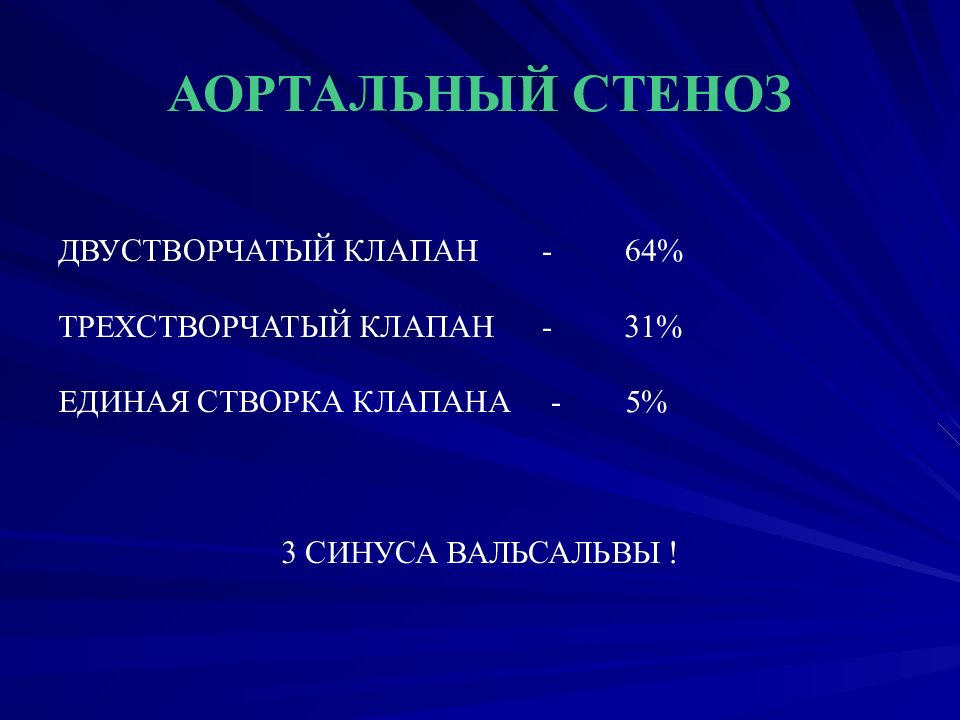

Слайд 34: АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ

ДВУСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН - 64% ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ КЛАПАН - 31% ЕДИНАЯ СТВОРКА КЛАПАНА - 5% 3 СИНУСА ВАЛЬСАЛЬВЫ !

Слайд 35: Врожденный аортальный стеноз

диагностируется сразу после рождения ребенка Истинный врожденный аортальный стеноз - это двух- и трехстворчатый клапан с ограничением открытия створок, мембрана с отверстием, и т.д.

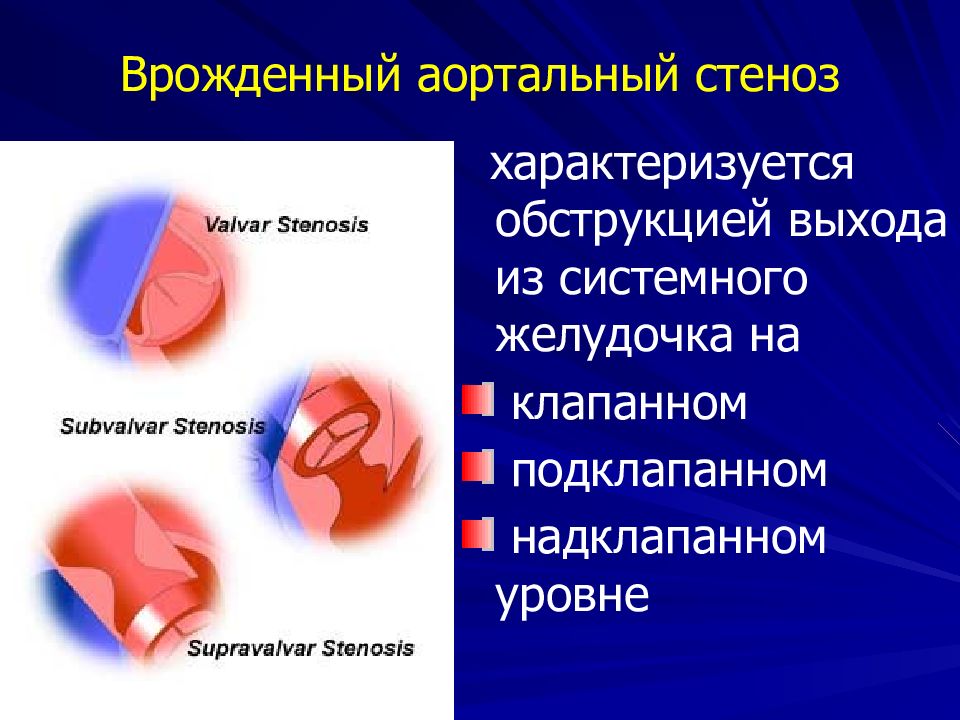

Слайд 39: Врожденный аортальный стеноз

характеризуется обструкцией выхода из системного желудочка на клапанном подклапанном надклапанном уровне

Слайд 40: Врожденный аортальный стеноз

Первое описание клапанного стеноза датируется 1672 г. ( Rayger C. ), подклапанного – 1842 г. ( Cnevers N.) Частота порока по литературным данным в зависимости от критериев изолированности составляет: 0,04 – 0,48 на 1000 новорожденных 2 – 8% среди всех ВПС 2,5% среди критических ВПС.

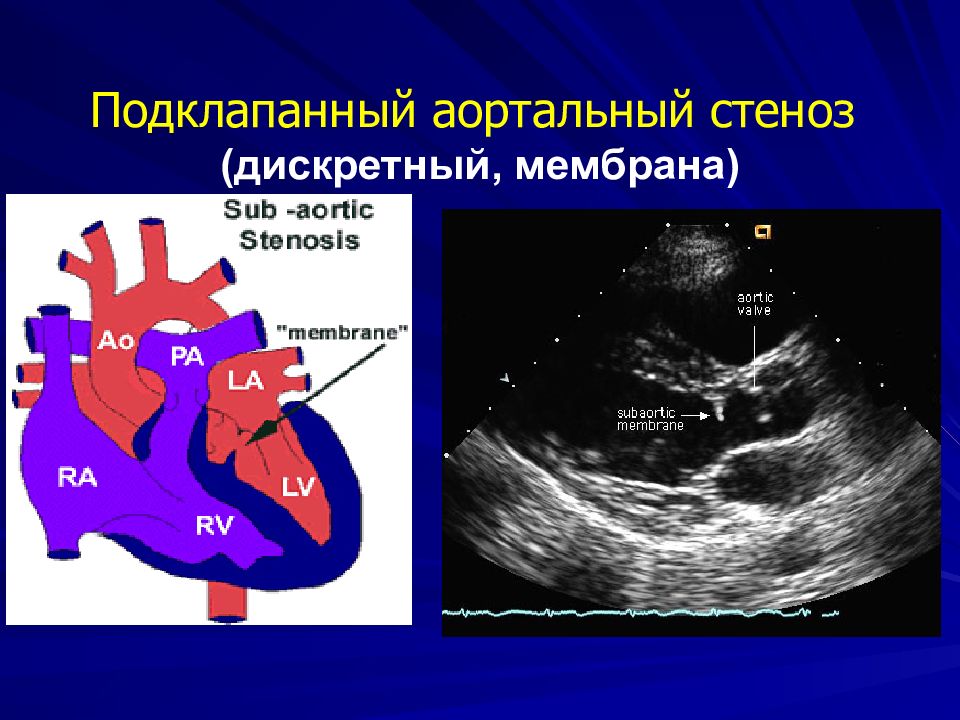

Слайд 41: Подклапанный аортальный стеноз

Дискретный Диффузный Дискретный обычно представлен фиброзной или фиброзно-мышечной мембраной в ВОЛЖ

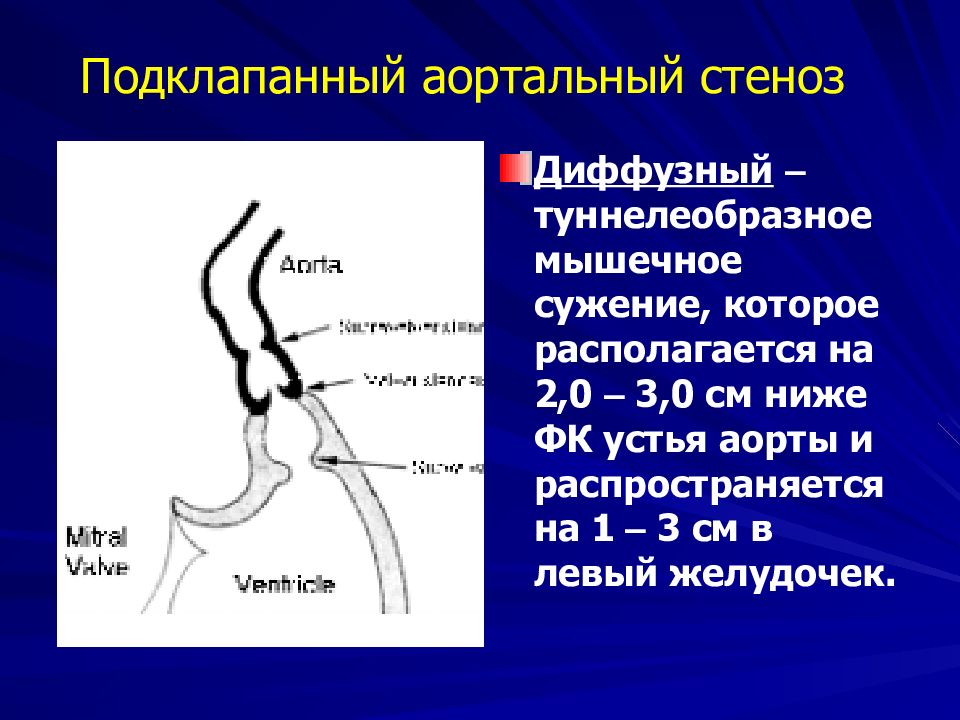

Слайд 43: Подклапанный аортальный стеноз

Диффузный – туннелеобразное мышечное сужение, которое располагается на 2,0 – 3,0 см ниже ФК устья аорты и распространяется на 1 – 3 см в левый желудочек.

Слайд 44: Надклапанный аортальный стеноз (редкий тип порока)

может быть представлен в виде: песочных часов фиброзной мембраны диффузного сужения восходящей аорты (в данном варианте могут быть изменены и брахиоцефальные сосуды)

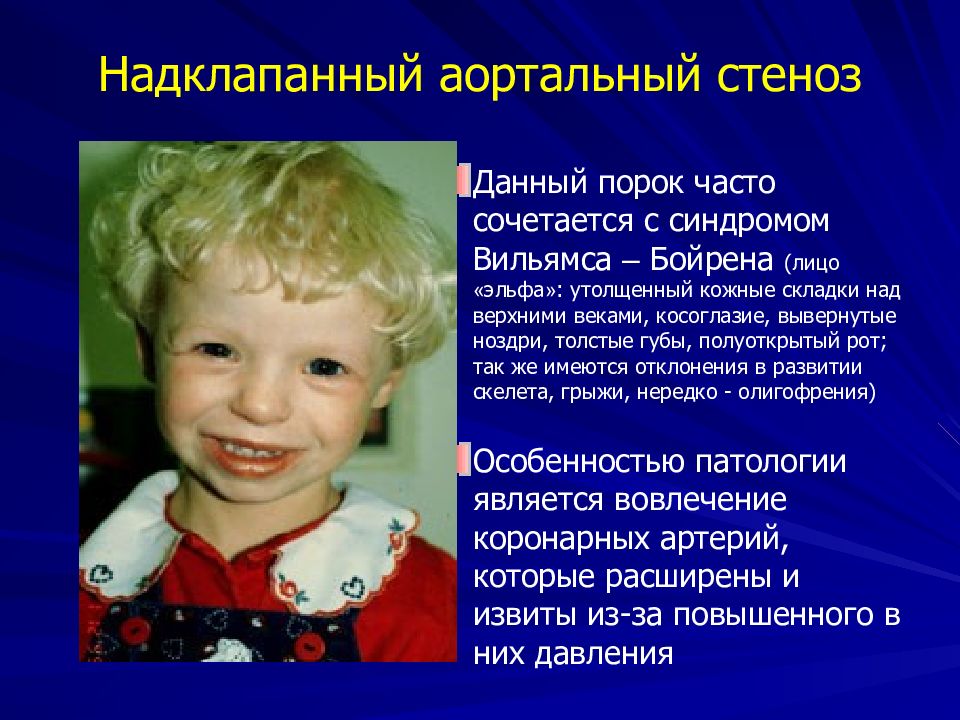

Слайд 45: Надклапанный аортальный стеноз

Данный порок часто сочетается с синдромом Вильямса – Бойрена (лицо « эльфа » : утолщенный кожные складки над верхними веками, косоглазие, вывернутые ноздри, толстые губы, полуоткрытый рот; так же имеются отклонения в развитии скелета, грыжи, нередко - олигофрения) Особенностью патологии является вовлечение коронарных артерий, которые расширены и извиты из-за повышенного в них давления

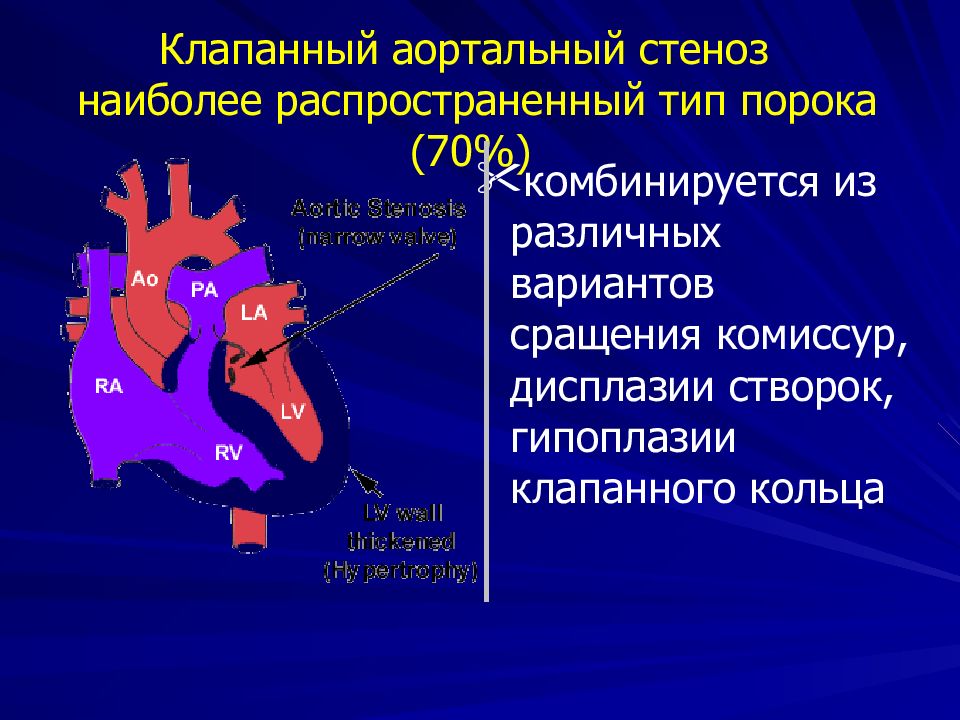

Слайд 46: Клапанный аортальный стеноз наиболее распространенный тип порока (70%)

комбинируется из различных вариантов сращения комиссур, дисплазии створок, гипоплазии клапанного кольца

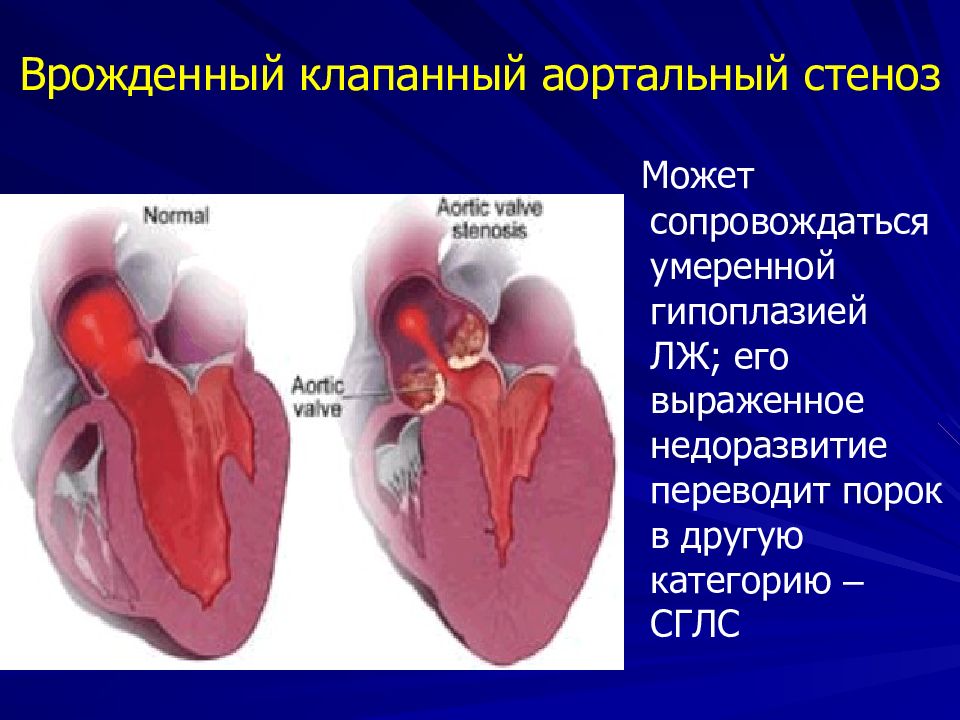

Слайд 47: Врожденный клапанный аортальный стеноз

Может сопровождаться умеренной гипоплазией ЛЖ; его выраженное недоразвитие переводит порок в другую категорию – СГЛС

Слайд 48: Врожденный клапанный аортальный стеноз

В 80% случаев клапанный аортальный стеноз возникает в двустворчатом аортальном клапане со створками неравномерного размера и отверстием типа « рыбьего рта » Клапан также может иметь две створки и две сращенные комиссуры

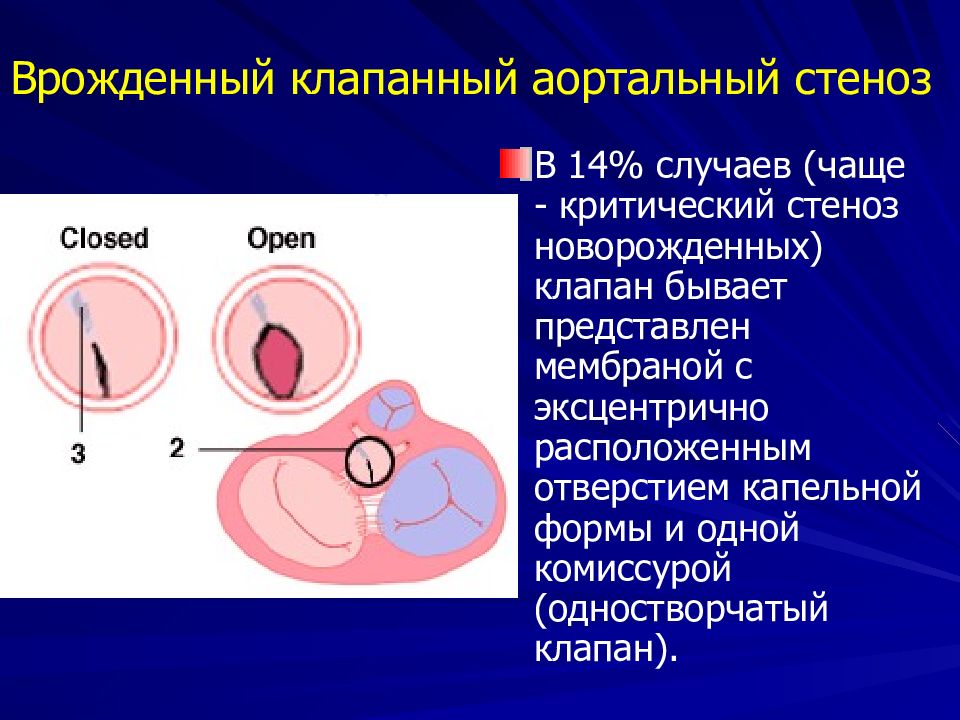

Слайд 49: Врожденный клапанный аортальный стеноз

В 14% случаев (чаще - критический стеноз новорожденных) клапан бывает представлен мембраной с эксцентрично расположенным отверстием капельной формы и одной комиссурой (одностворчатый клапан).

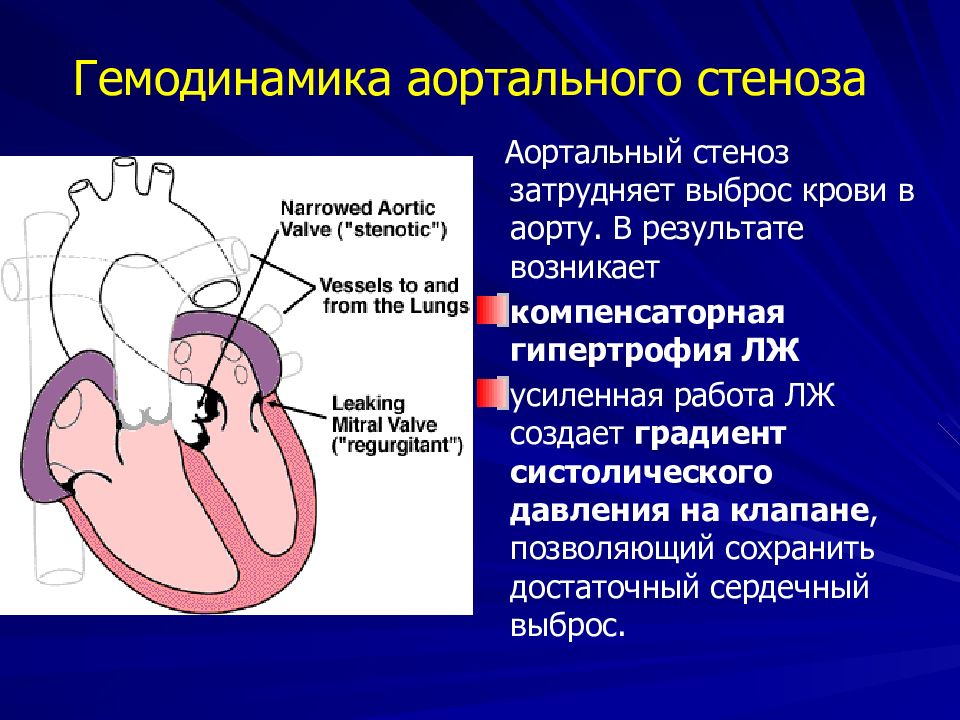

Слайд 50: Гемодинамика аортального стеноза

Аортальный стеноз затрудняет выброс крови в аорту. В результате возникает компенсаторная гипертрофия ЛЖ усиленная работа ЛЖ создает градиент систолического давления на клапане, позволяющий сохранить достаточный сердечный выброс.

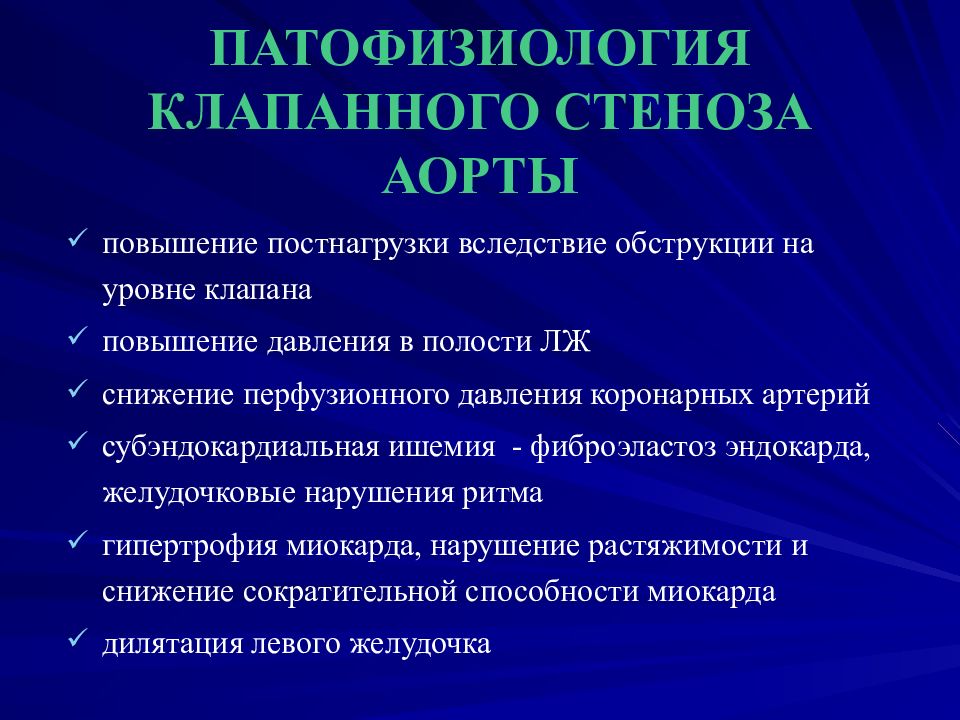

Слайд 51: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ КЛАПАННОГО СТЕНОЗА АОРТЫ

повышение постнагрузки вследствие обструкции на уровне клапана повышение давления в полости ЛЖ снижение перфузионного давления коронарных артерий субэндокардиальная ишемия - фиброэластоз эндокарда, желудочковые нарушения ритма гипертрофия миокарда, нарушение растяжимости и снижение сократительной способности миокарда дилятация левого желудочка

Слайд 52: Гемодинамика аортального стеноза

При декомпенсации ЛЖ развивается: сердечная недостаточность ригидность сердечного выброса

Слайд 53: Гемодинамика аортального стеноза

У новорожденных с тяжелой обструкцией выводного тракта и недостаточно гипертрофированным ЛЖ (критический аортальный стеноз) синдром низкого сердечного выброса реализуется в первые дни после рождения. При этом градиент давления на клапане может быть небольшим, что создает иллюзию небольшого стеноза. При резком снижении АД в подобных ситуациях кровь в системный кровоток может попадать из ЛА через ОАП. Поступление венозной крови в аорту приводит к центральному цианозу, симулирующему « синий » порок сердца.

Слайд 54: Гемодинамика аортального стеноза

При низком сердечном выбросе в гипертрофированном миокарде возникает дефицит коронарной перфузии, развивается ишемия миокарда, формируется эндомиокардиальный фиброэластоз. При распространении ишемии на папиллярные мышцы может развиться недостаточность митрального клапана.

Слайд 55: Естественное течение порока

Гемодинамическая значимость порока может проявиться уже в течение беременности в двух основных вариантах Умеренная обструкция ЛЖ приводит к его дилатации В случае критического аортального стеноза рост и развитие ЛЖ резко замедляется, значительно дилатируется ЛП. Т. К. давление в ЛП повыша-ется, затрудняется венозный возврат из легких, увеличивается количество гладкомышечных волокон в стенке легочных сосудов и их резистентность, что в дальнейшем приводит к развитию высокой легочной гипертензии.

Слайд 56: Естественное течение порока

Продолжительность жизни и частота внезапной смерти зависят от тяжести стенозирования аортального клапана. Ранний неонатальный период характеризуется тяжелым клиническим течением. Смертность в первые месяцы жизни составляет 5,0 - 8,5%. Большинство этих детей имеют критический аортальный стеноз с гипоплазией ЛЖ. Так же часто это бывает при сочетании аортального стеноза с фибоэластозом эндокарда. Еще 10 лет назад выживаемость в данной группе к концу 1-го года не превышала 78% (Nadas A. S., Fyler D., 1972 ; Hawkins J. A., Munich L. L.,Tani L. Y. et al., 1998)

Слайд 57: Естественное течение порока

При современной терапии простагландинами, баллонной дилатации клапана и оперативных вмешательствах до 6 месяцев доживают около 91% больных, до 1 года – 90%, до 15 лет – 88,4% (

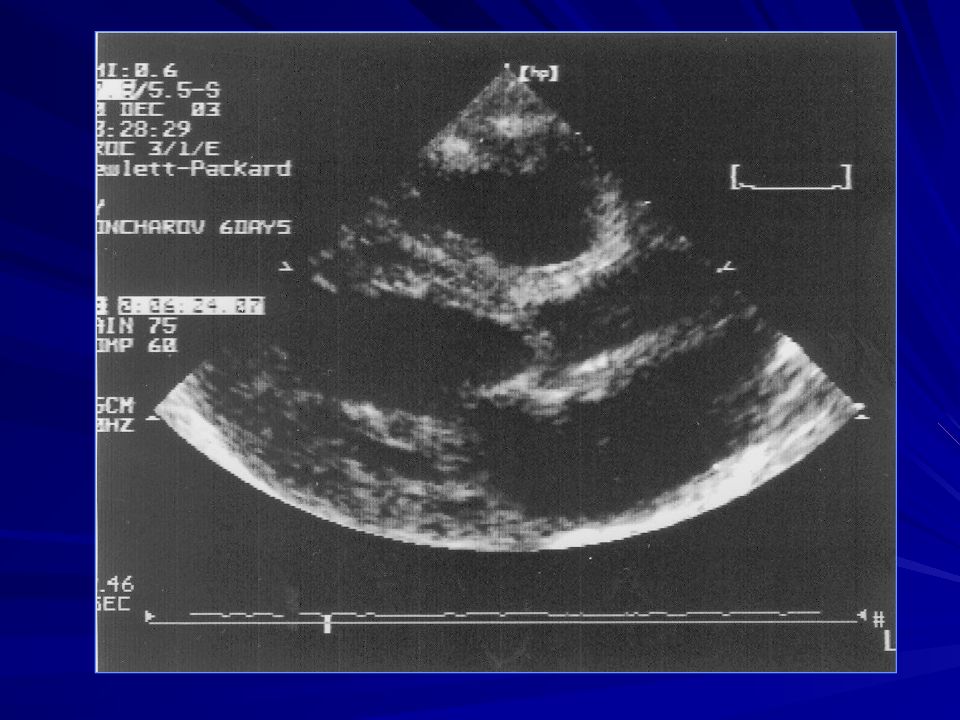

Слайд 58

При сканировании сердца обращают внимание на диаметр клапанного кольца аорты, количество створок клапана, их раскрытие, деформацию, сращение по комиссурам, диаметр и площадь эффективного отверстия. Врожденный клапанный аортальный стеноз

Слайд 59: Врожденный клапанный аортальный стеноз

Специфическим симптомом является дугообразное выбухание створок в просвет аорты с турбулентным потоком крови через аортальный клапан

Слайд 60: Врожденный клапанный аортальный стеноз

Допплерография дает представление об уровне максимальной обструкции и приблизительную оценку тяжести стеноза Однако, градиент давления в значительной мере зависит от величины сердечного выброса и может значительно изменяться при СН, ФН, беспокойстве ребенка.

Слайд 61: Врожденный клапанный аортальный стеноз

Дополнительно проводят оценку гипертрофии миокарда левого желудочка, его систолических и диастолических параметров

Слайд 62: Врожденный клапанный аортальный стеноз

Анализируются вторичные изменения: аортальная регургитация, постстенотическая дилатация аорты, митральная недостаточность

Слайд 63: ЭХО - КГ

ДИАМЕТР КЛАПАННОГО КОЛЬЦА КОЛИЧЕСТВО И МОРФОЛОГИЯ СТВОРОК КЛАПАНА ГРАДИЕНТ СИСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ОБЪЁМ, СОКРАТИМОСТЬ И ТОЛЩИНА СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ФИБРОЭЛАСТОЗ ЭНДОКАРДА МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

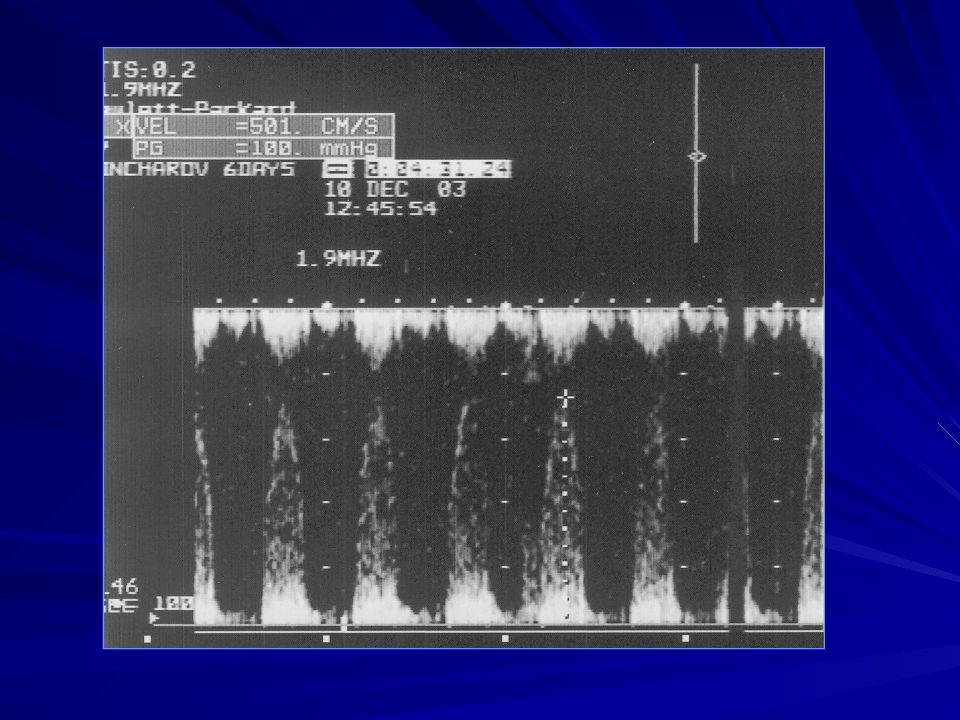

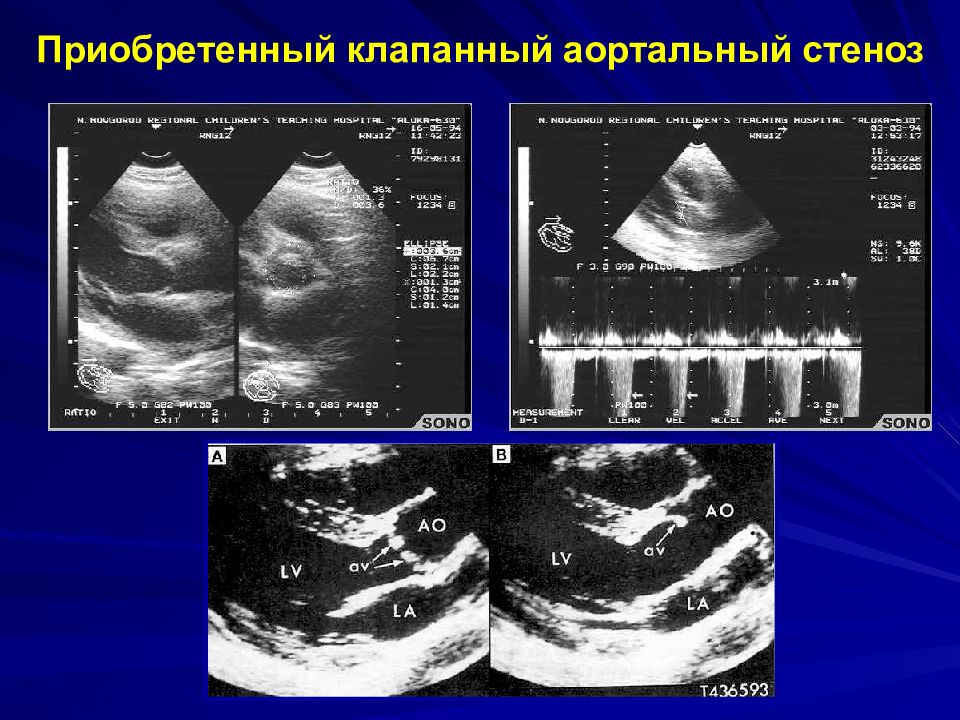

Слайд 66: Приобретенный клапанный аортальный стеноз

Этиология: 1. Ревматизм, 2. дегенеративная кальцификация створок аортального клапана, атеросклероз, 3. инфекционный эндокардит, 4. сифилис –редко 5. тупая травма грудной клетки.

Слайд 67: Эхокардиографические признаки аортального стеноза

Уплотнение створок АК и уменьшение их открытия (<14 мм) Гипертрофия стенок ЛЖ. Увеличение скорости потока через АК в систолу Дилатация ЛП

Слайд 68: Расчет площади аортального отверстия с помощью уравнения непрерывности потока и модифицированного уравнения Горлина

Уравнение непрерывности потока Исходя из уравнения непрерывности потока, свидетельствующего, что объем жидкости, протекающей через трубку переменного сечения в единицу времени, является постоянной величиной, площадь аортального отверстия может быть рассчитана по следующей формуле S ао = S вт лж x ИЛС Вт лж / ИЛСао

Слайд 69: Расчет площади аортального отверстия с помощью уравнения непрерывности потока и модифицированного уравнения Горлина

Модифицированное уравнение Горлина S ао = Vcp втлж х S пс Вт лж/ vcp AO где S ао- площадь аортального отверстия в см 2 ; ИЛС - интеграл линейной скорости потока за один сердечный цикл в см, определенный в импульсно-волновом режиме в выходном тракте ЛЖ; S пс Вт лж- площадь поперечного сечения выходного тракта ЛЖ на том же уровне, где определялся интеграл скорости потока в выходном тракте в см 2 ;

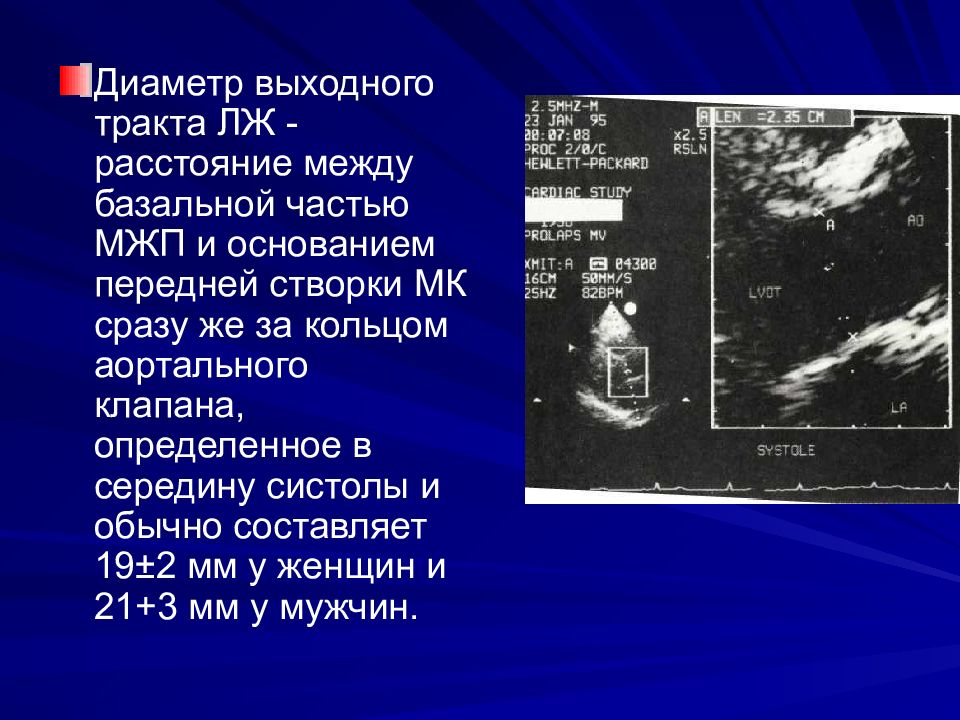

Слайд 70

Диаметр выходного тракта ЛЖ - расстояние между базальной частью МЖП и основанием передней створки МК сразу же за кольцом аортального клапана, определенное в середину систолы и обычно составляет 19±2 мм у женщин и 21+3 мм у мужчин.

Слайд 71

Поток в выходном тракте ЛЖ следует регистрировать из апикального доступа по длинной оси в PW режиме. Контрольный объем следует располагать не непосредственно перед створками аортального клапана, а примерно на расстоянии 1 см до створок, чтобы избежать регистрации сходящегося ускоряющегося потока непосредственно перед местом стеноза. Контрольный объем следует располагать посередине выходного тракта ЛЖ, расширяя его длину до 0.7-1.0 см

Слайд 72: Классификация аортального стеноза

Клинически и гемодинамически аортальный стеноз можно разделить: незначительный, умеренный, тяжелый компенсированный и декомпенсированный

Слайд 73: Классификация аортального стеноза

Незначительный аортальный стеноз может протекать асимптоматически, без клинических проявлений. При этом площадь аортального отверстия составляет около 2,0-1,2 см 2. Сократительная способность миокарда удовлетворительная, толщина стенок ЛЖ незначительная.

Слайд 74: Классификация аортального стеноза

Умеренный аортальный стеноз характеризуется умеренной гипертрофией стенок ЛЖ, сократительная способность миокарда удовлетворительная или умеренно снижена, площадь аортального отверстия составляет в этом случае 0,75-1,2 см 2.

Слайд 75: Классификация аортального стеноза

Тяжелый компенсированный аортальный стеноз. Площадь аортального отверстия составляет менее 0,75 см2, сократительная способность миокарда снижена, гипертрофия ЛЖ и степень дилатации ЛП значительная. Тяжелый декомпенсированный аортальный стеноз. Резко нарушается систолическая функция ЛЖ, происходит дилатация его полости. Разница давления между ЛЖ и аортой в систолу уменьшается. Это может привести к недооценке степени стеноза и к ошибке диагностики

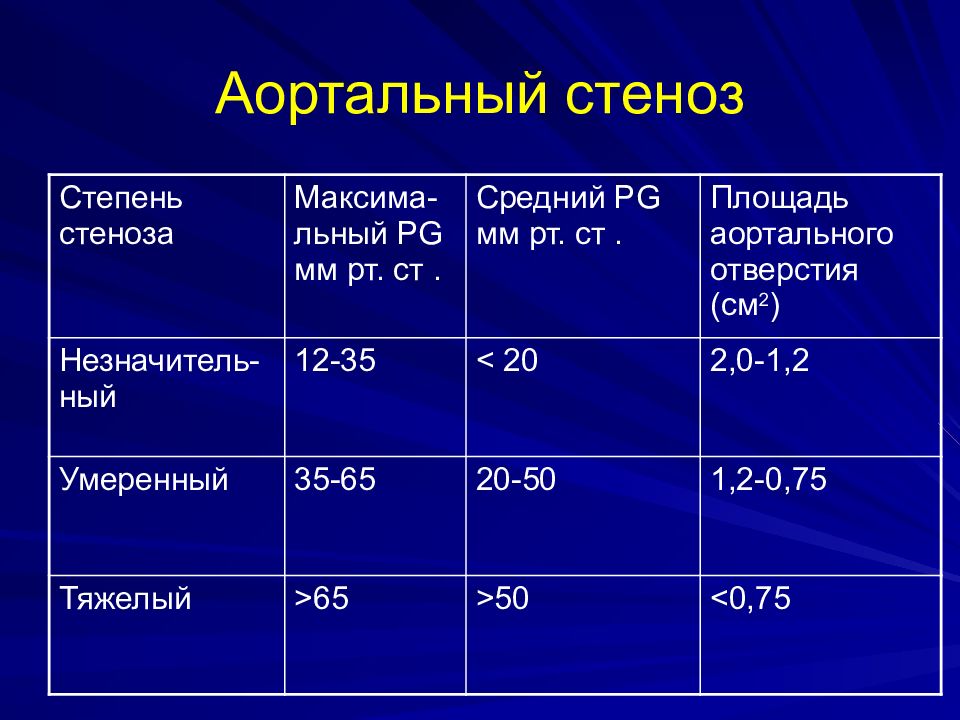

Слайд 76: Аортальный стеноз

Степень стеноза Максима-льный PG мм рт. ст. Средний PG мм рт. ст. Площадь аортального отверстия (см 2 ) Незначитель-ный 12-35 < 20 2,0-1,2 Умеренный 35-65 20-50 1,2-0,75 Тяжелый > 65 > 50 <0,75