Первый слайд презентации: Клиническая эхокардиография

Слайд 2

Эхокардиография ( ЭхоКГ ) — метод УЗИ, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата.

Слайд 3: Показания к ЭХОКГ

Наличие патологических шумов при аускультации. Признаки лево- или правожелудочковой недостаточности (отек легких, отеки ног, увеличение печени и т.п.) ИБС, АГ. Нарушения ритма сердца. Боль за грудиной и в области сердца. Септические состояния. Травмы грудной клетки.

Слайд 4: Показания к ЭХОКГ

Врожденные пороки, кардиомиопатии. Контроль после перенесенных операций на сердце и магистральных сосудах Тромбоз магистральных глубоких вен. Проведение химиотерапии в онкологии. Подозрение на аневризму аорты. Хроническая головная боль. Наличие наследственных заболеваний у родственников первой линии. Исследование сердца плода…

Слайд 5: Форматы сканирования

Секторный датчик с фазированной решеткой. Взрослая кардиология, транскраниальные исследования, периферические сосуды.

Слайд 6: Методики

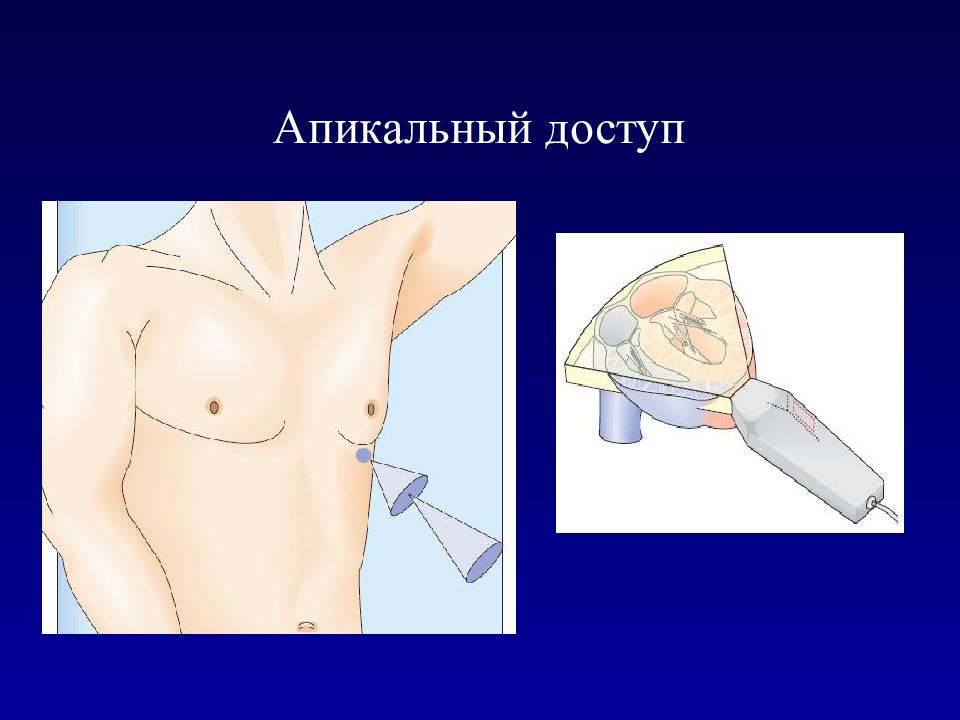

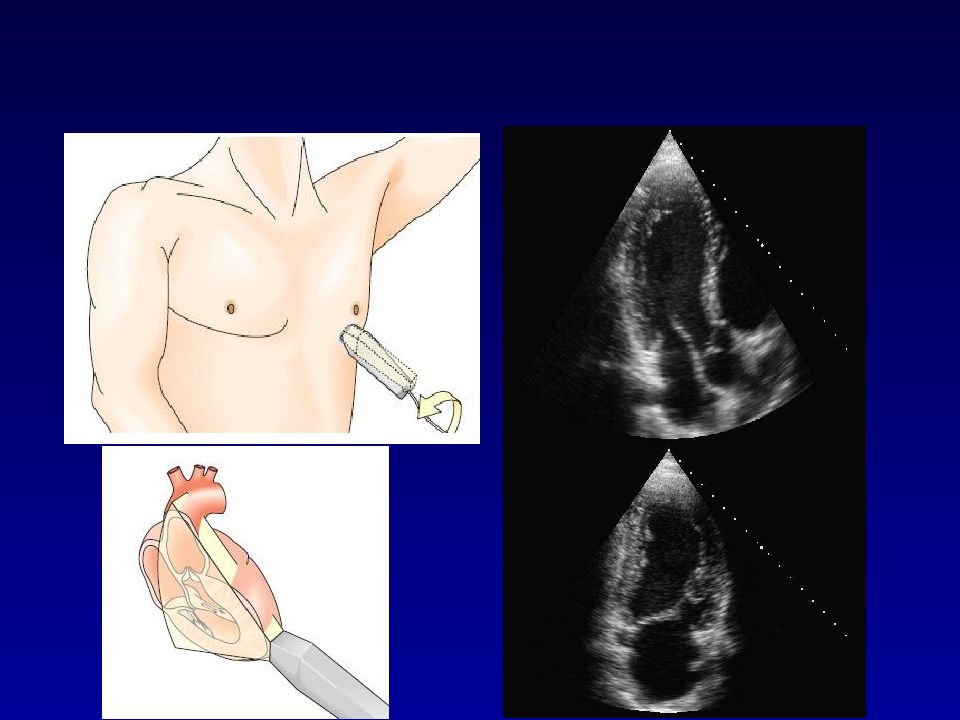

Трансторакальная эхокардиография Чреспищеводная эхокардиография

Слайд 8: Сердечный цикл

Систола – период сокращения камеры сердца (желудочков). Диастола – период расслабления и наполнения желудочков. Систола предсердий.

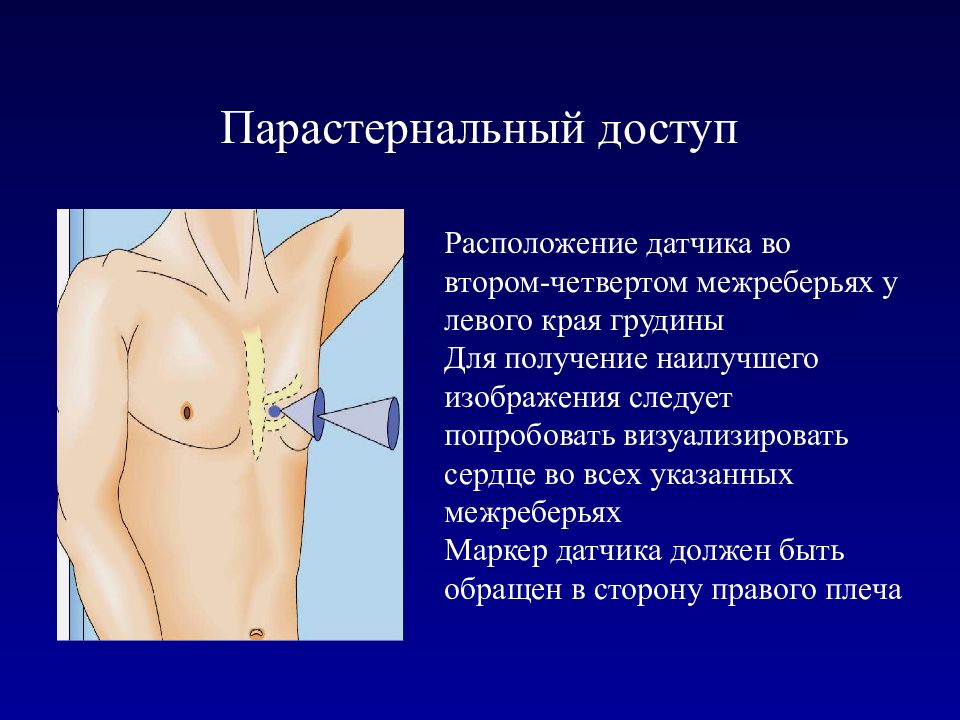

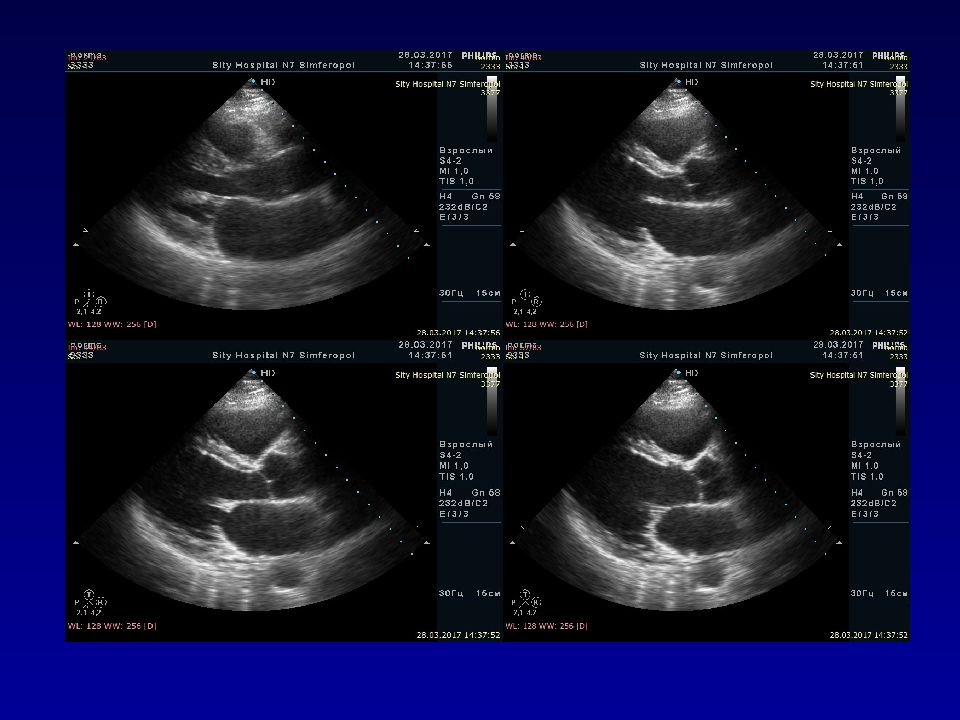

Слайд 11: Парастернальный доступ

Расположение датчика во втором-четвертом межреберьях у левого края грудины Для получение наилучшего изображения следует попробовать визуализировать сердце во всех указанных межреберьях Маркер датчика должен быть обращен в сторону правого плеча

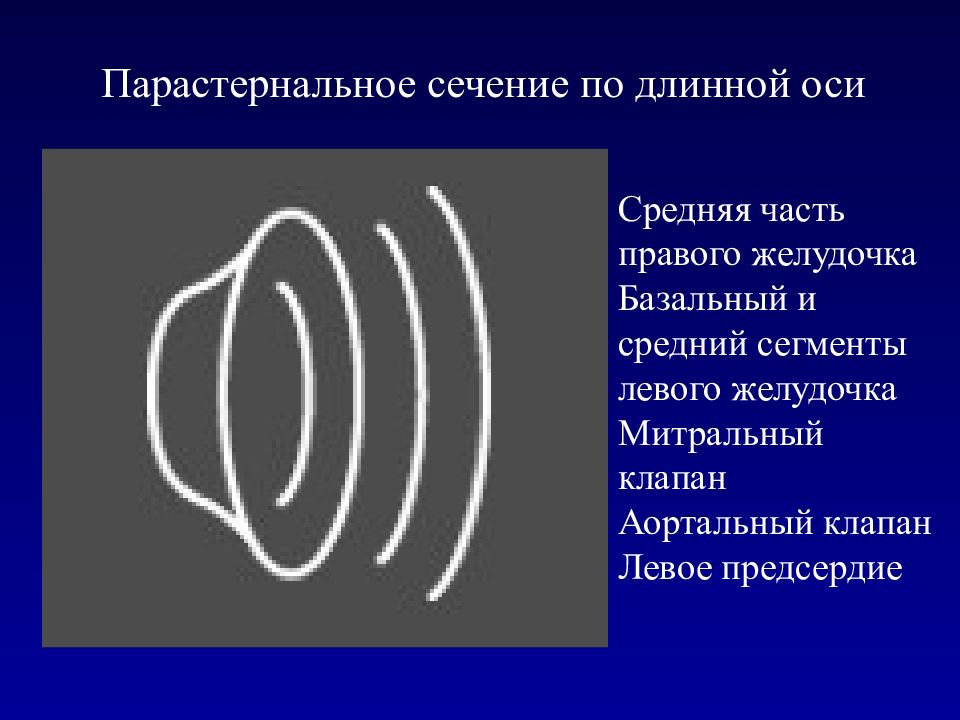

Слайд 13: Парастернальное сечение по длинной оси

Средняя часть правого желудочка Базальный и средний сегменты левого желудочка Митральный клапан Аортальный клапан Левое предсердие

Слайд 21: Эхокардиографические режимы

Двухмерная визуализация Визуализация в М-режиме Допплер -эхокардиография Импульсно-волновая допплерография Постоянно-волновая допплерография Цветовое (допплеровское) картирование потока Тканевая допплерография 3 D -эхокардиография

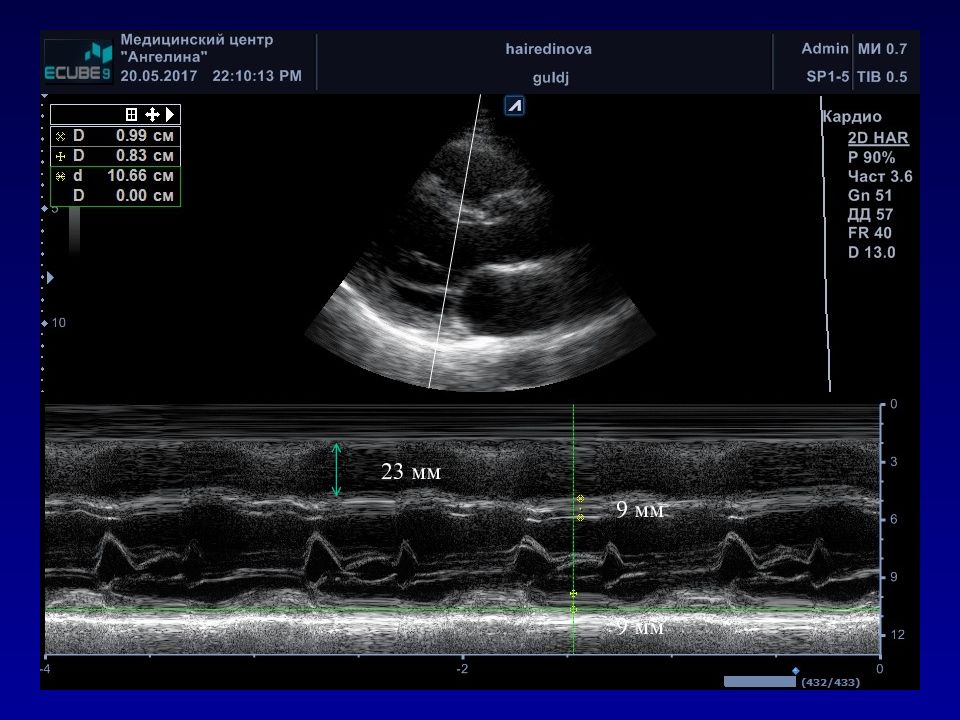

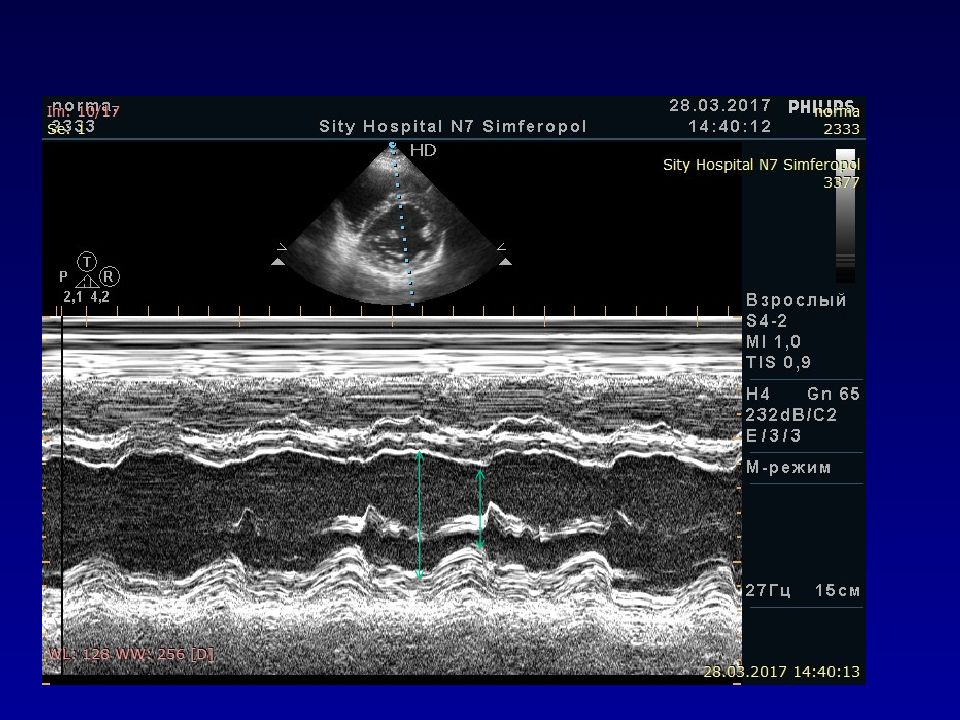

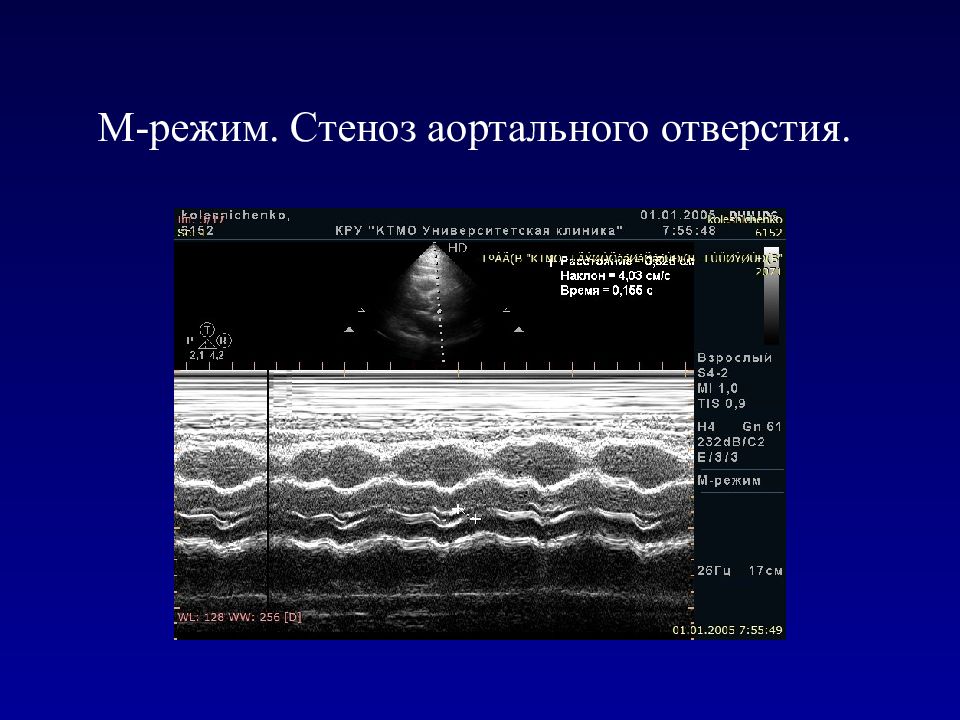

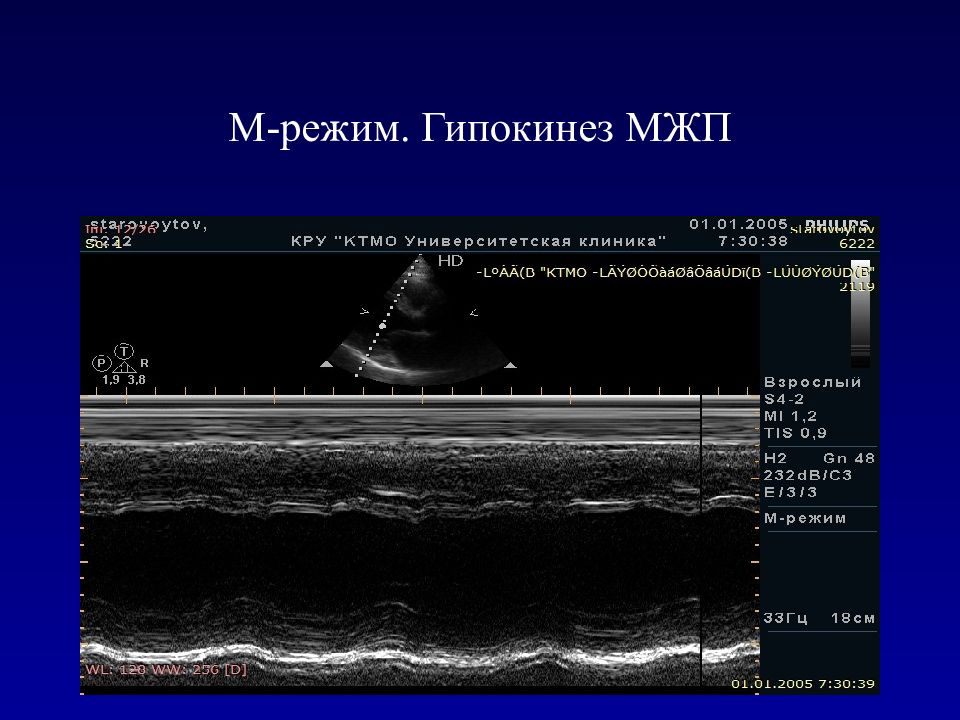

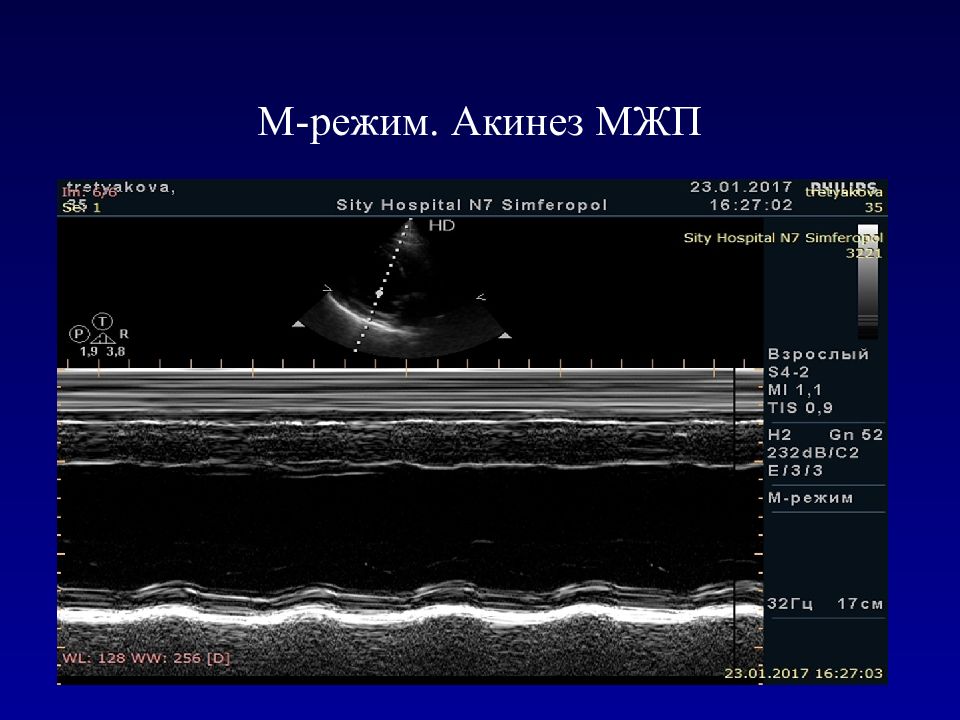

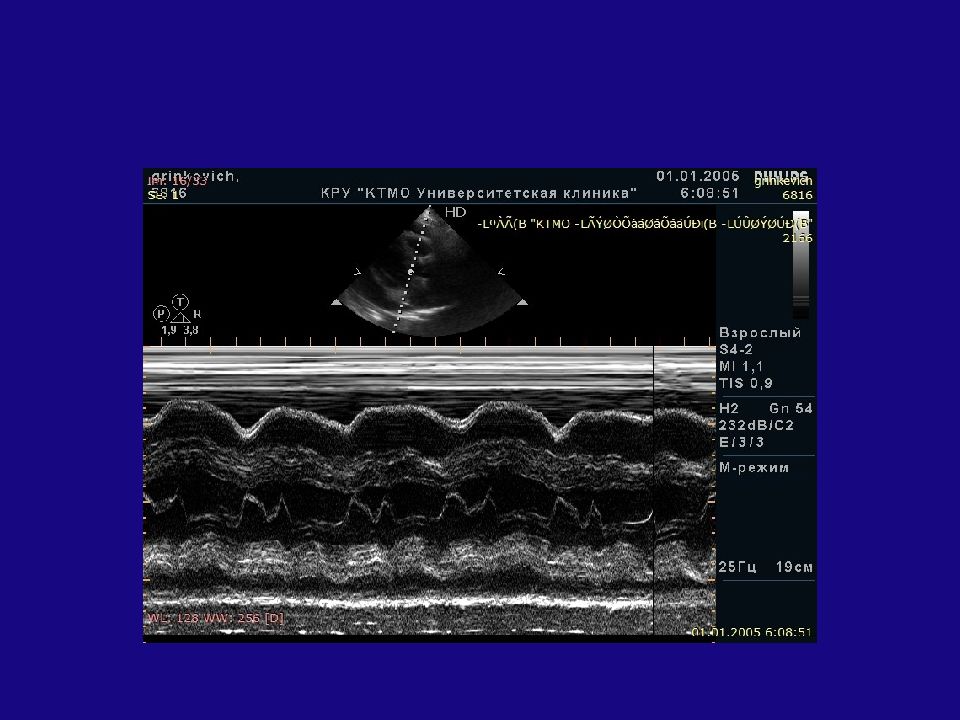

Слайд 23: М-режим

для оценки размеров и сократительной функции сердца, работы клапанного аппарата в период как систолы, так и в период диастолы. С помощью этого режима можно рассчитать сократительную способность левого и правого желудочков, оценить кинетику их стенок. дает возможность проводить измерения даже при плохом качестве визуализации, например, при плохом "ультразвуковом окне". Еще одним плюсом использования данного режима эхокардиографии является тот факт, что для его осуществления не требуется дорогостоящего оборудования.

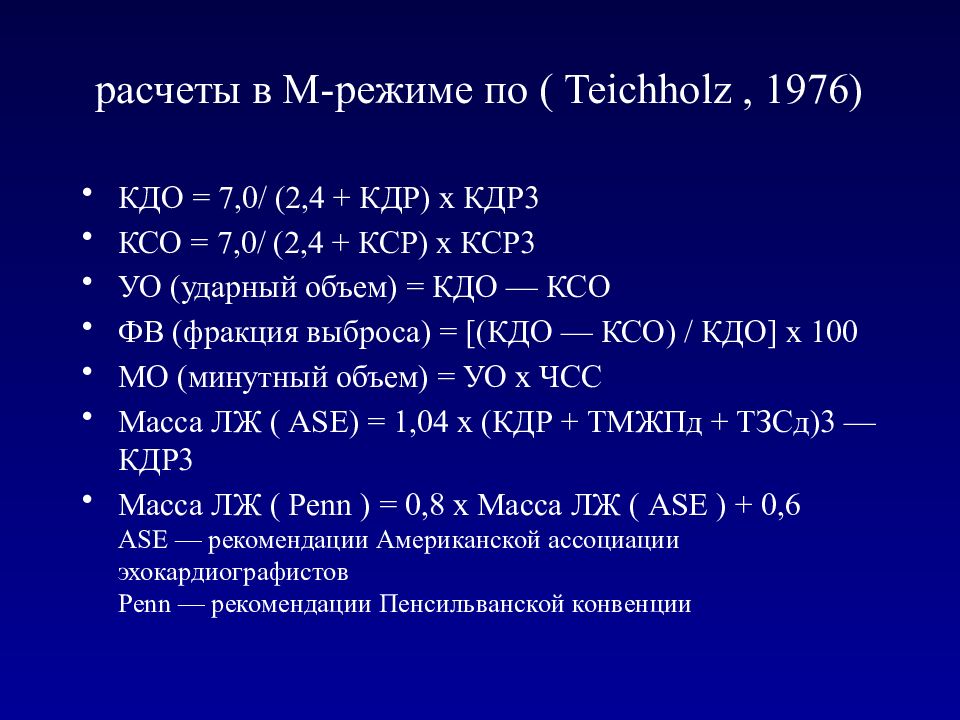

Слайд 26: расчеты в М-режиме по ( Teichholz, 1976)

КДО = 7,0/ (2,4 + КДР) х КДР3 КСО = 7,0/ (2,4 + КСР) х КСР3 УО (ударный объем) = КДО — КСО ФВ (фракция выброса) = [(КДО — КСО) / КДО] х 100 МО (минутный объем) = УО х ЧСС Масса ЛЖ ( ASE) = 1,04 х (КДР + ТМЖПд + ТЗСд )3 — КДР3 Масса ЛЖ ( Penn ) = 0,8 х Масса ЛЖ ( ASE ) + 0,6 ASE — рекомендации Американской ассоциации эхокардиографистов Penn — рекомендации Пенсильванской конвенции

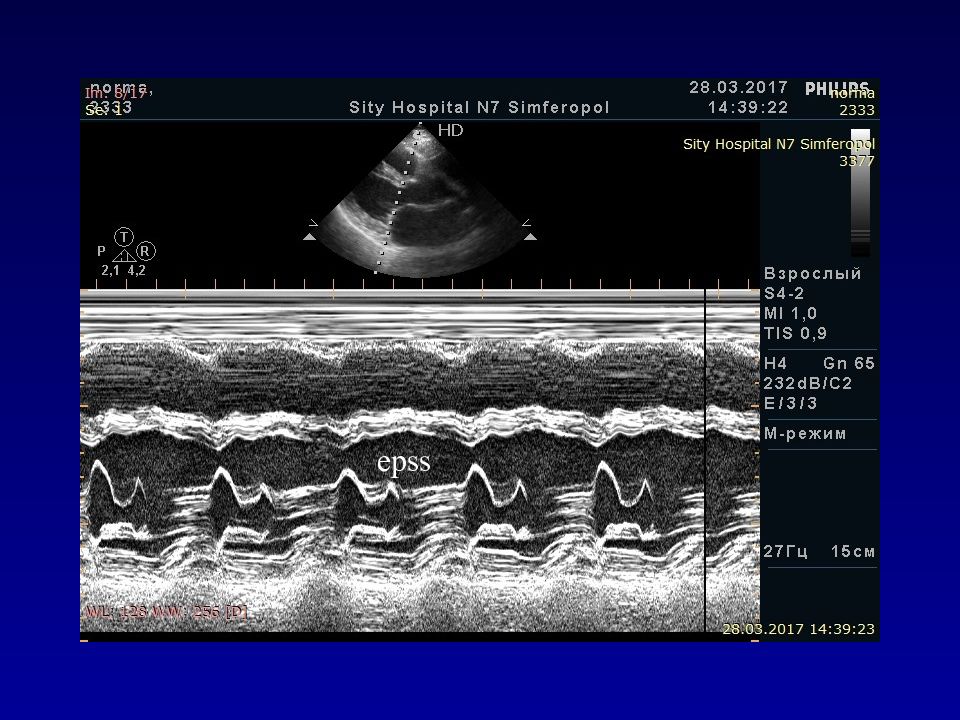

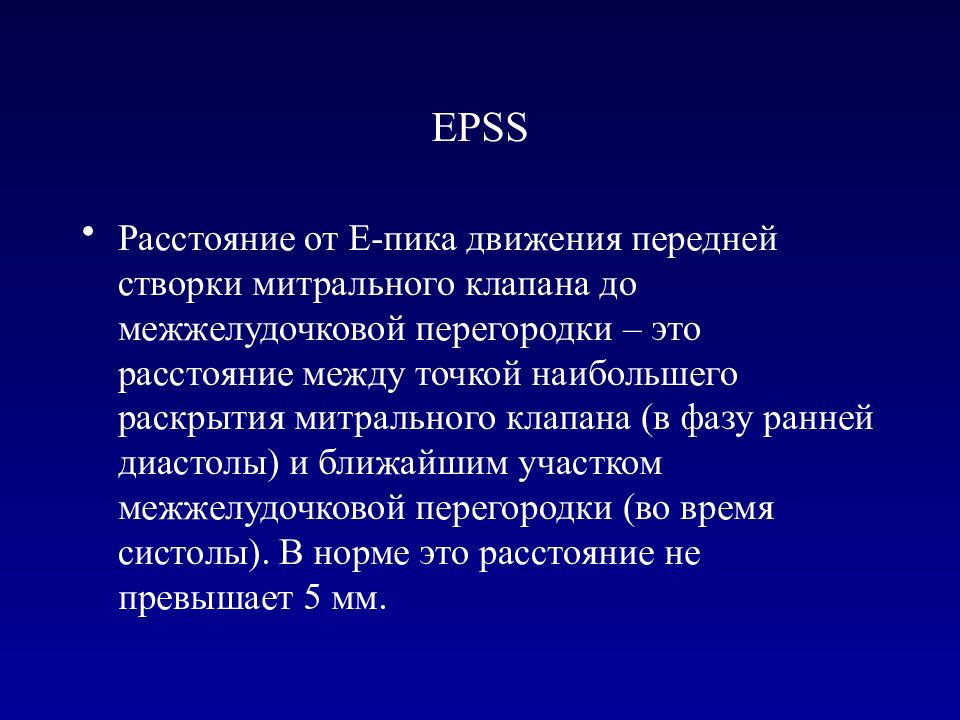

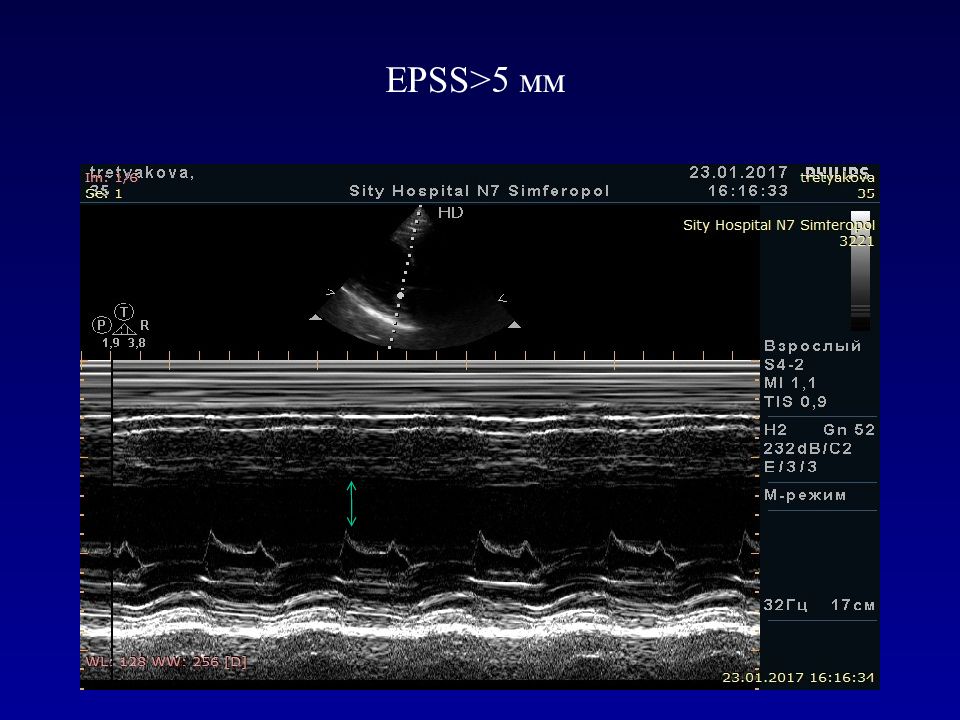

Слайд 29: EPSS

Расстояние от Е-пика движения передней створки митрального клапана до межжелудочковой перегородки – это расстояние между точкой наибольшего раскрытия митрального клапана (в фазу ранней диастолы) и ближайшим участком межжелудочковой перегородки (во время систолы). В норме это расстояние не превышает 5 мм.

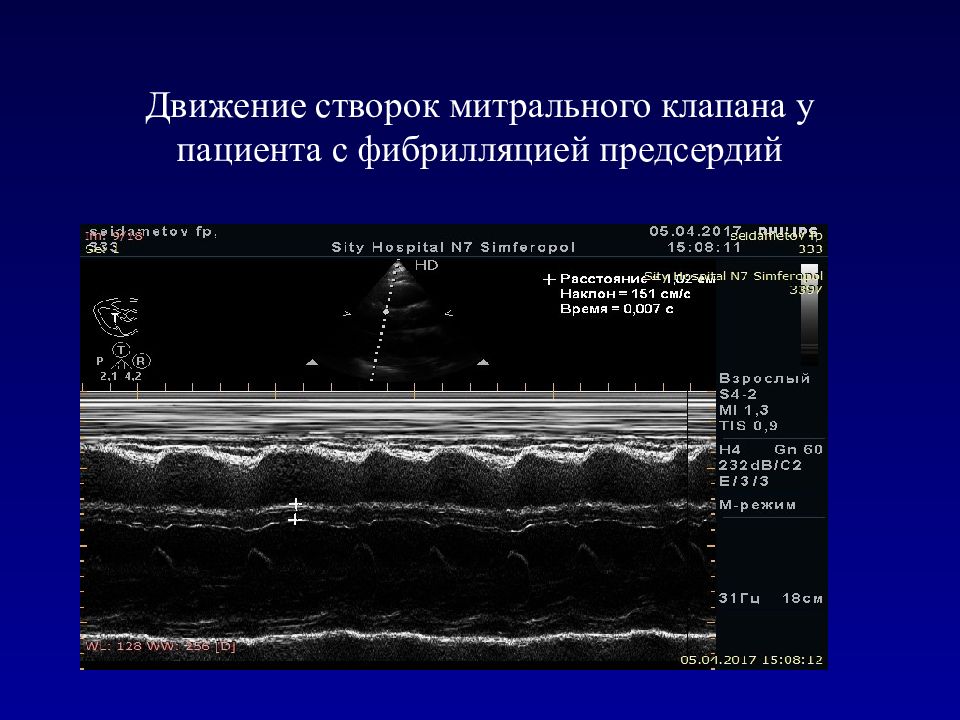

Слайд 30: Движение створок митрального клапана у пациента с фибрилляцией предсердий

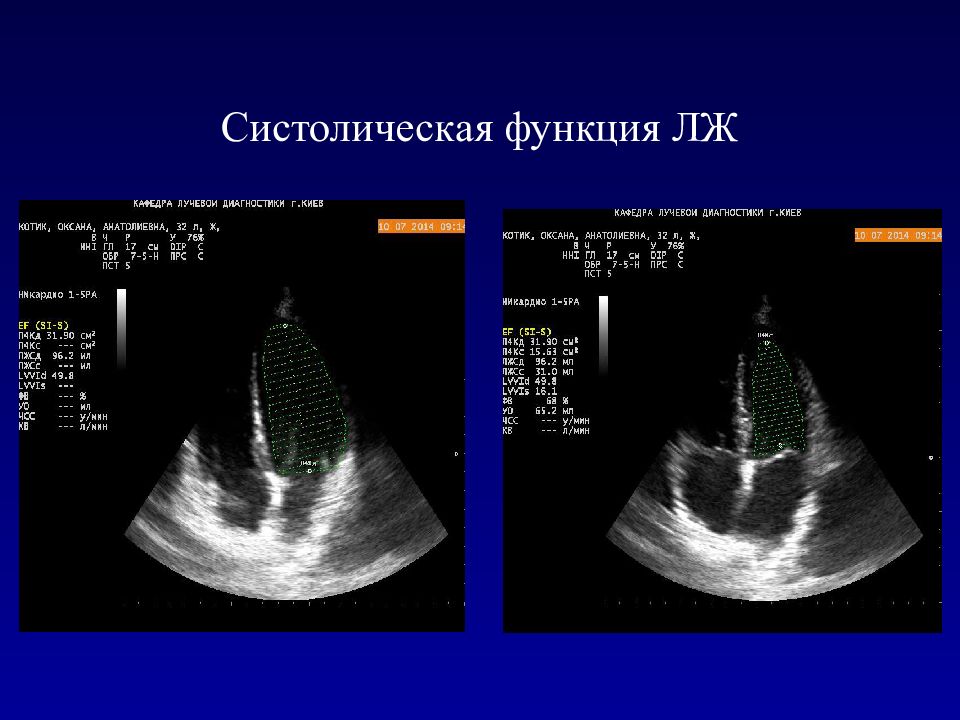

Слайд 35: Систолическая функция левого желудочка

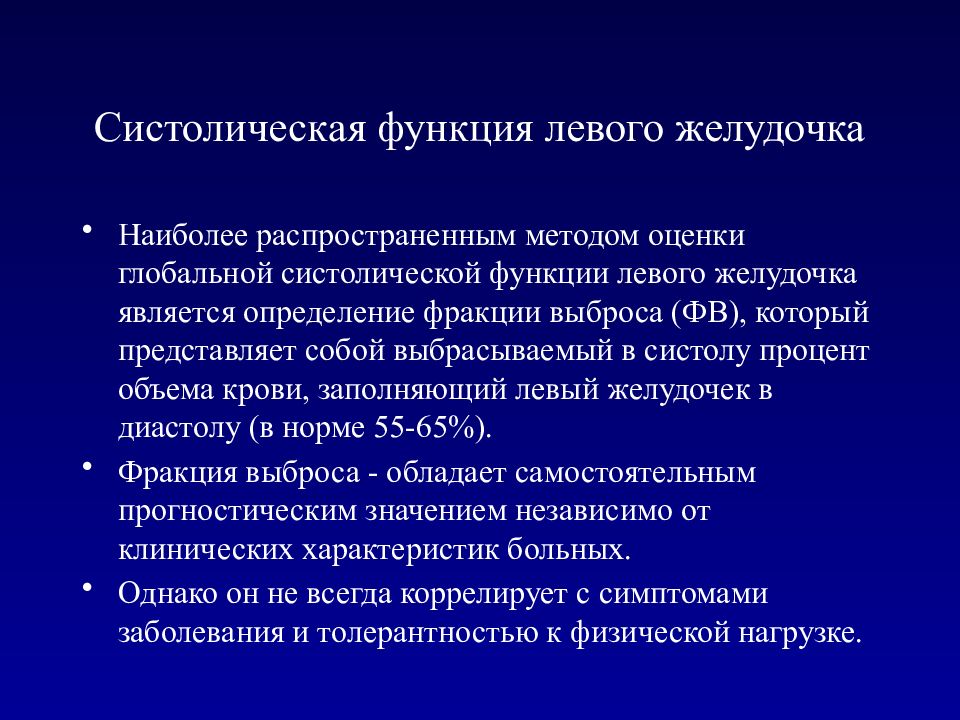

Наиболее распространенным методом оценки глобальной систолической функции левого желудочка является определение фракции выброса (ФВ ), который представляет собой выбрасываемый в систолу процент объема крови, заполняющий левый желудочек в диастолу (в норме 55-65 %). Фракция выброса - обладает самостоятельным прогностическим значением независимо от клинических характеристик больных. Однако он не всегда коррелирует с симптомами заболевания и толерантностью к физической нагрузке.

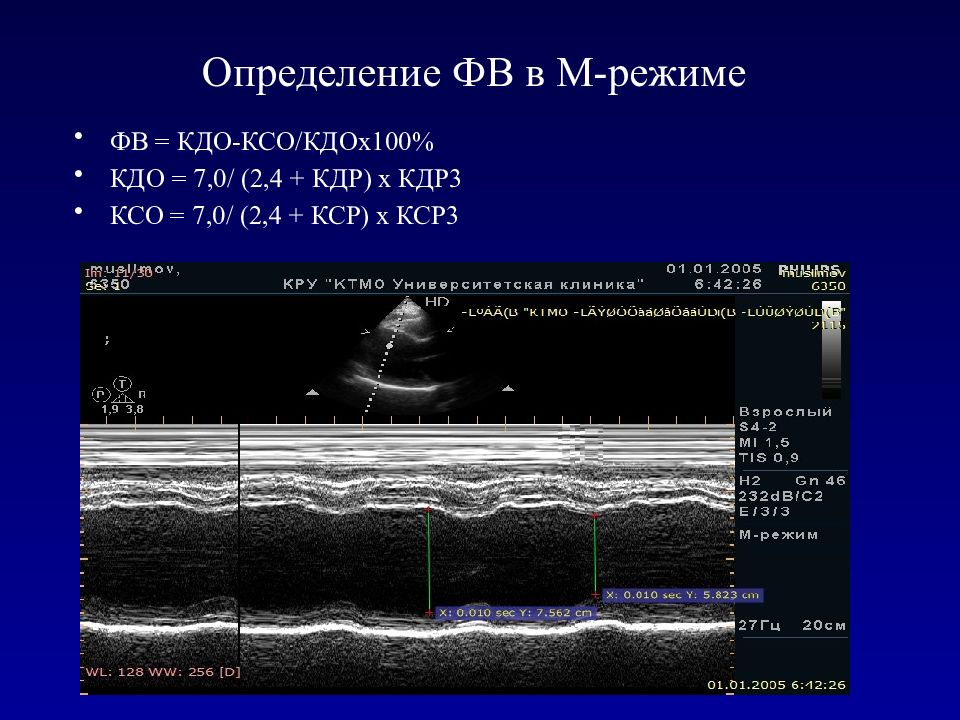

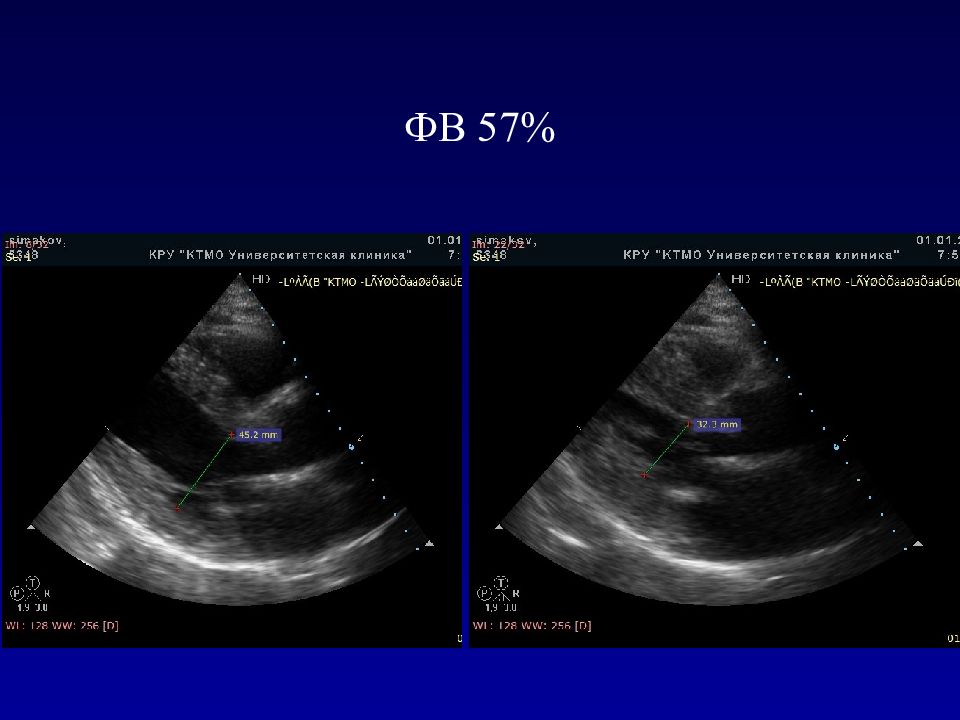

Слайд 37: Определение ФВ в М-режиме

ФВ = КДО-КСО/КДОх100 % КДО = 7,0/ (2,4 + КДР) х КДР3 КСО = 7,0/ (2,4 + КСР) х КСР3

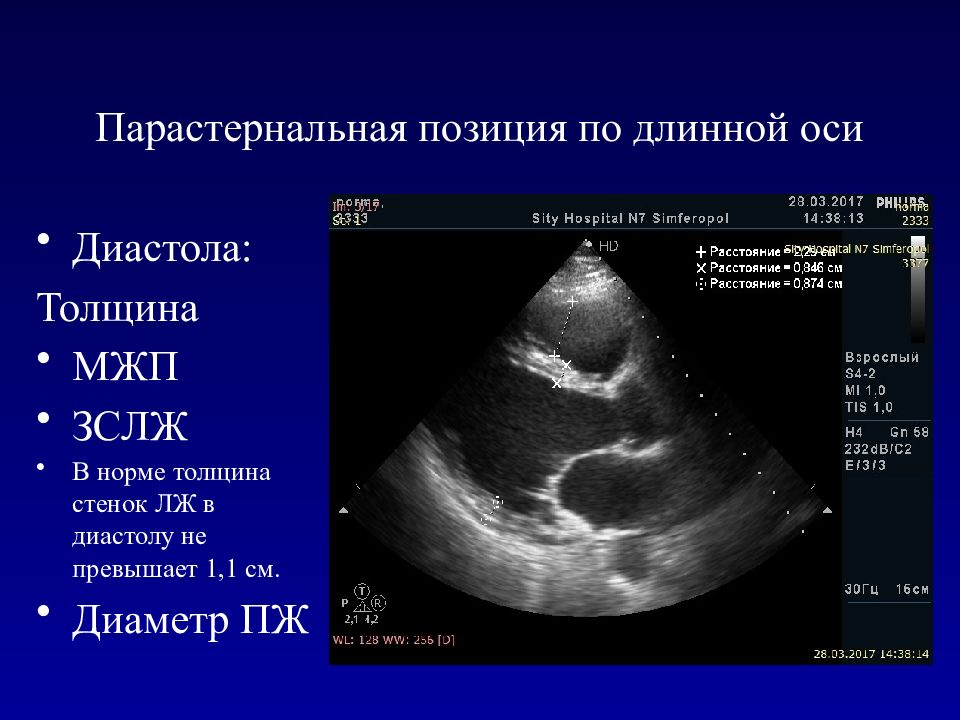

Слайд 39: Парастернальная позиция по длинной оси

Диастола: Толщина МЖП ЗСЛЖ В норме толщина стенок ЛЖ в диастолу не превышает 1,1 см. Диаметр ПЖ

Слайд 40: Парастернальная позиция по длинной оси

КДР – конечно-диастолический размер

Слайд 41: Парастернальная позиция по длинной оси

Систола КСР – конечно-систолический размер

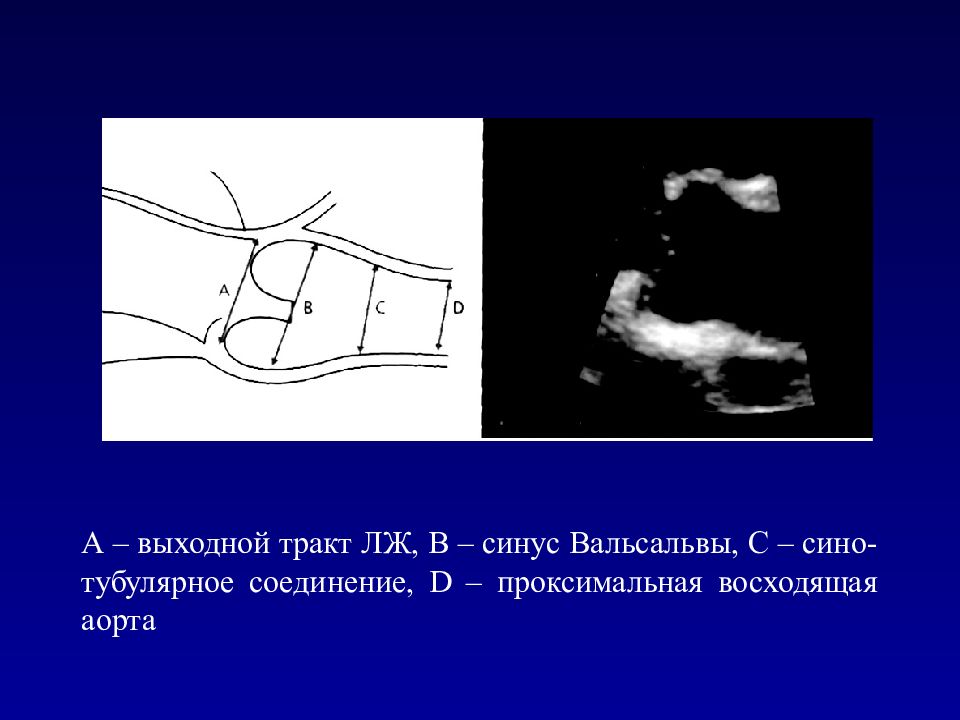

Слайд 44: А – выходной тракт ЛЖ, В – синус Вальсальвы, С – сино-тубулярное соединение, D – проксимальная восходящая аорта

Слайд 45: Парастернальная позиция по длинной оси

Систола – Диаметр LVOT Диаметр ЛП

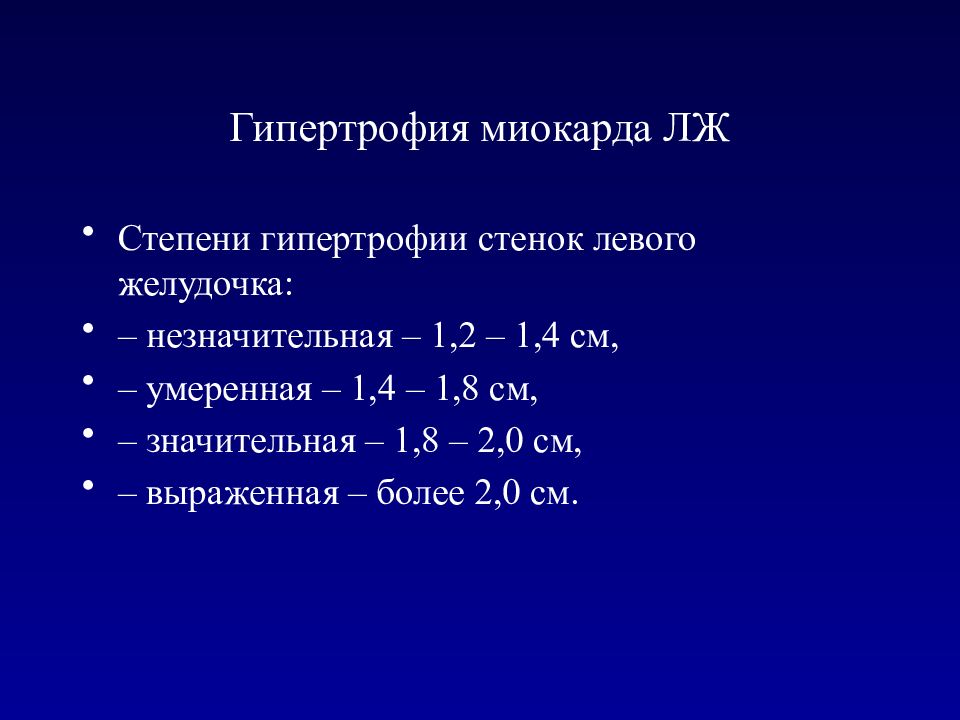

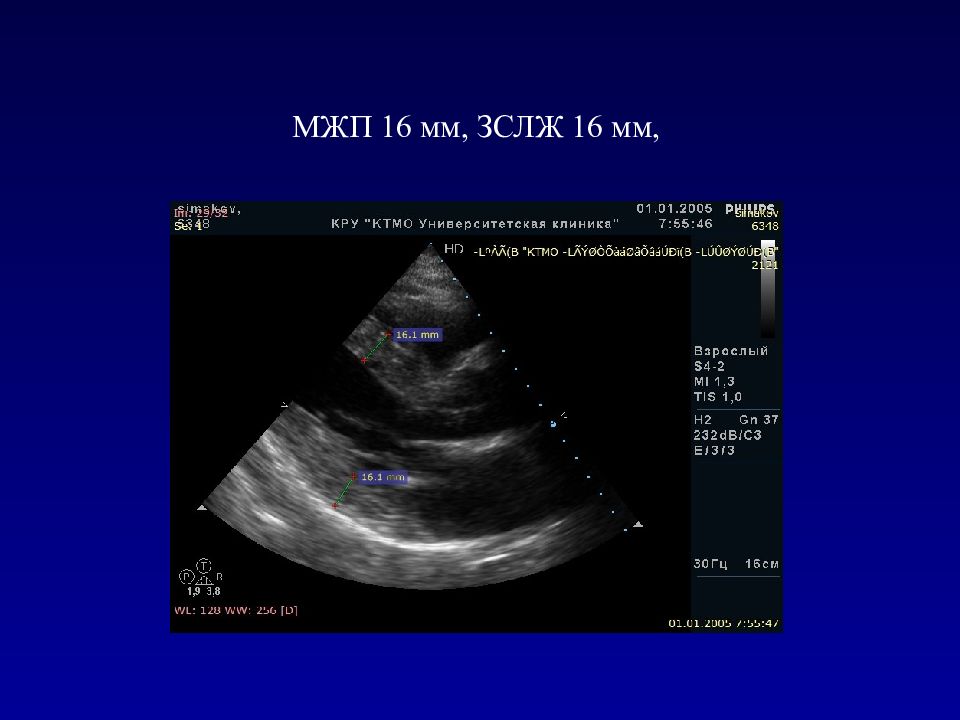

Слайд 50: Гипертрофия миокарда ЛЖ

Степени гипертрофии стенок левого желудочка: – незначительная – 1,2 – 1,4 см, – умеренная – 1,4 – 1,8 см, – значительная – 1,8 – 2,0 см, – выраженная – более 2,0 см.

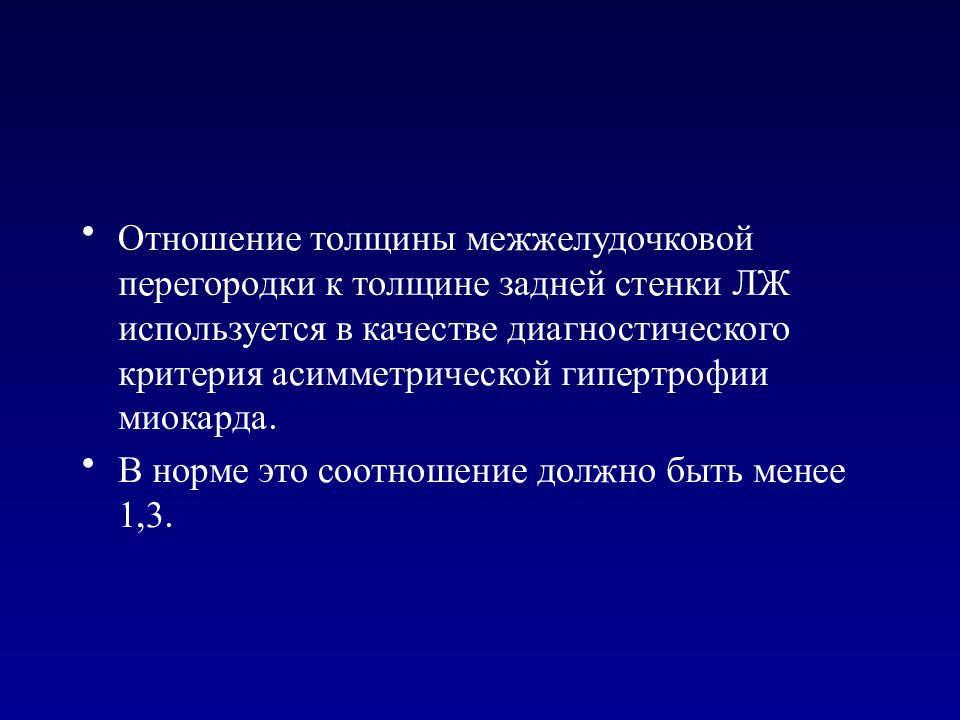

Слайд 51

Отношение толщины межжелудочковой перегородки к толщине задней стенки ЛЖ используется в качестве диагностического критерия асимметрической гипертрофии миокарда. В норме это соотношение должно быть менее 1,3.

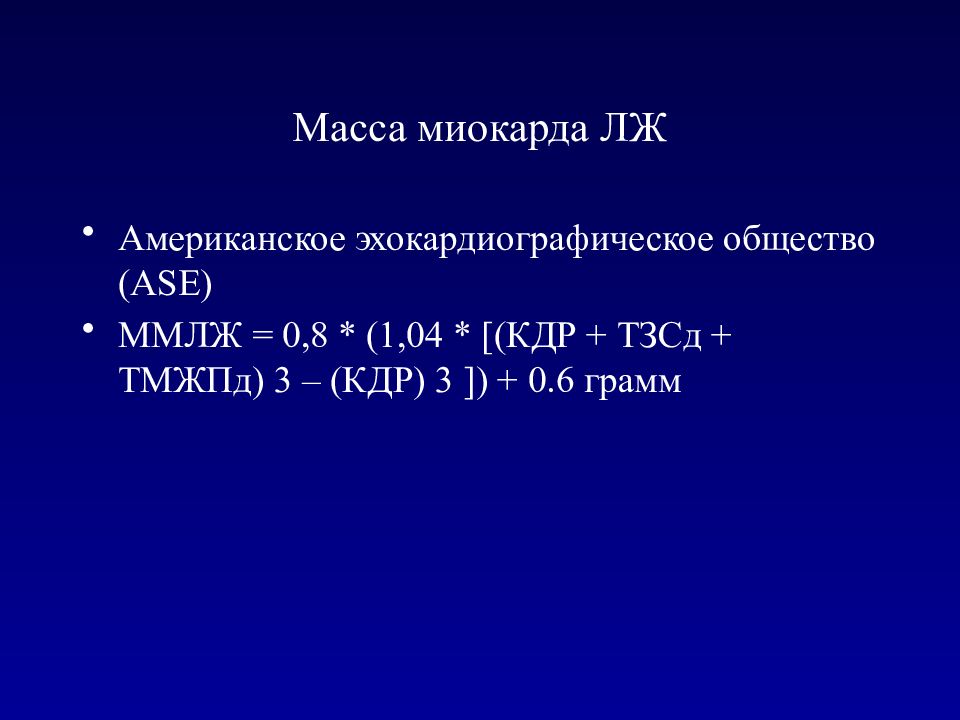

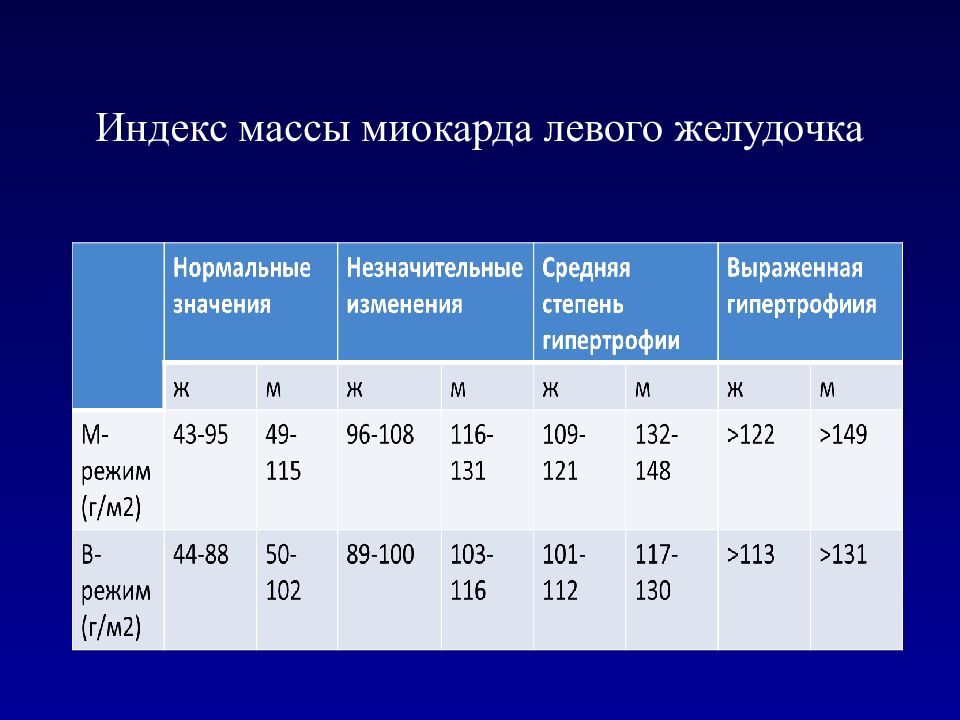

Слайд 52: Масса миокарда ЛЖ

Американское эхокардиографическое общество (ASE) ММЛЖ = 0,8 * (1,04 * [(КДР + ТЗСд + ТМЖПд ) 3 – (КДР) 3 ]) + 0.6 грамм

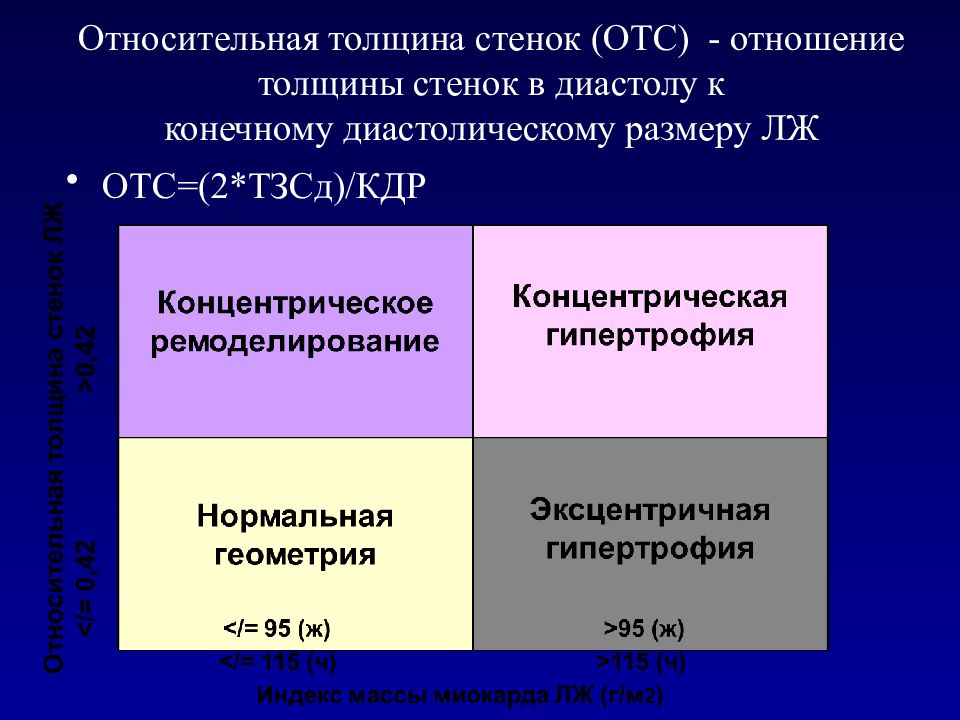

Слайд 54: Относительная толщина стенок (ОТС) - отношение толщины стенок в диастолу к конечному диастолическому размеру ЛЖ

ОТС=( 2* ТЗСд )/КДР

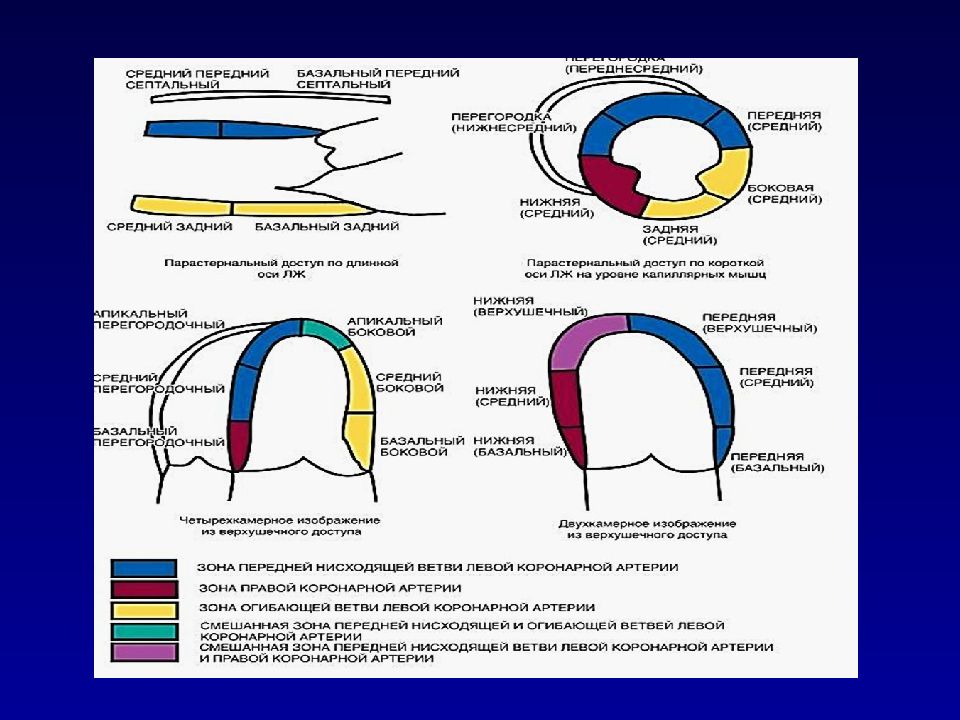

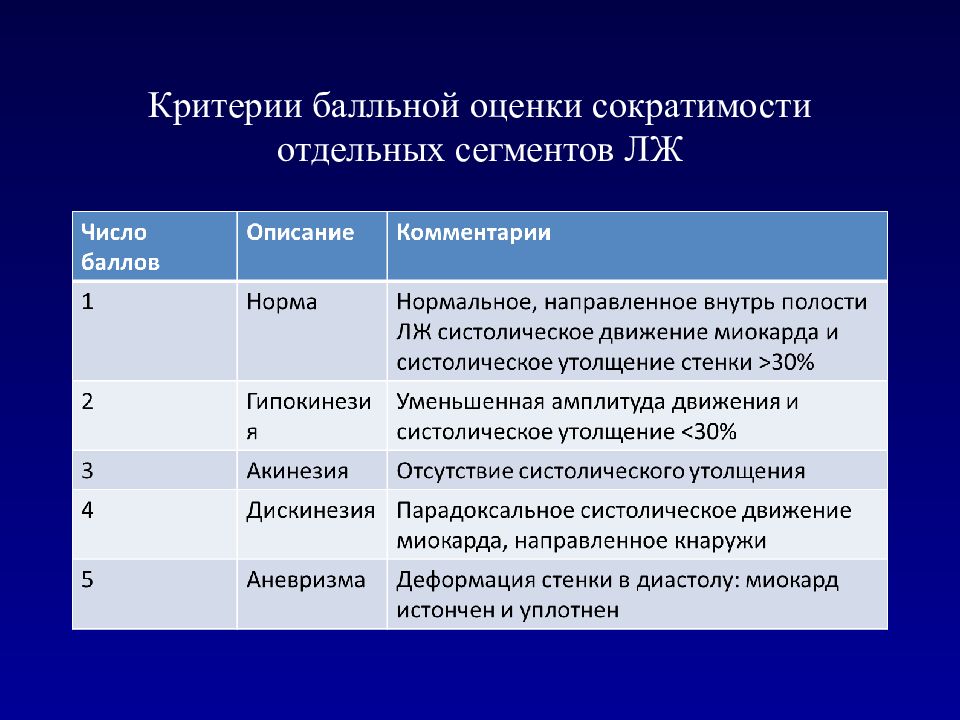

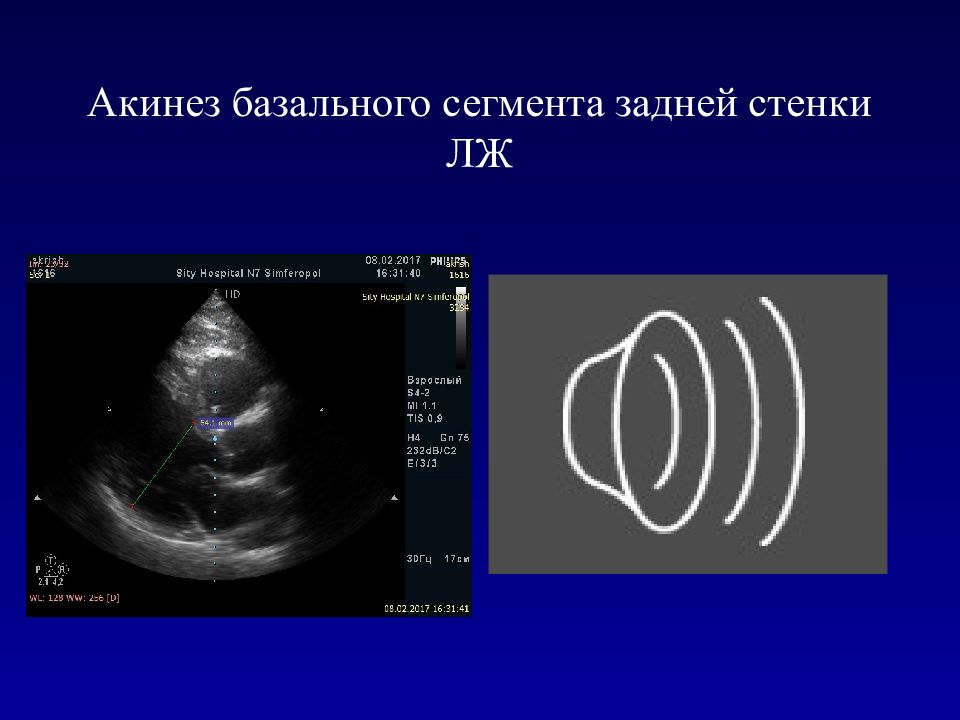

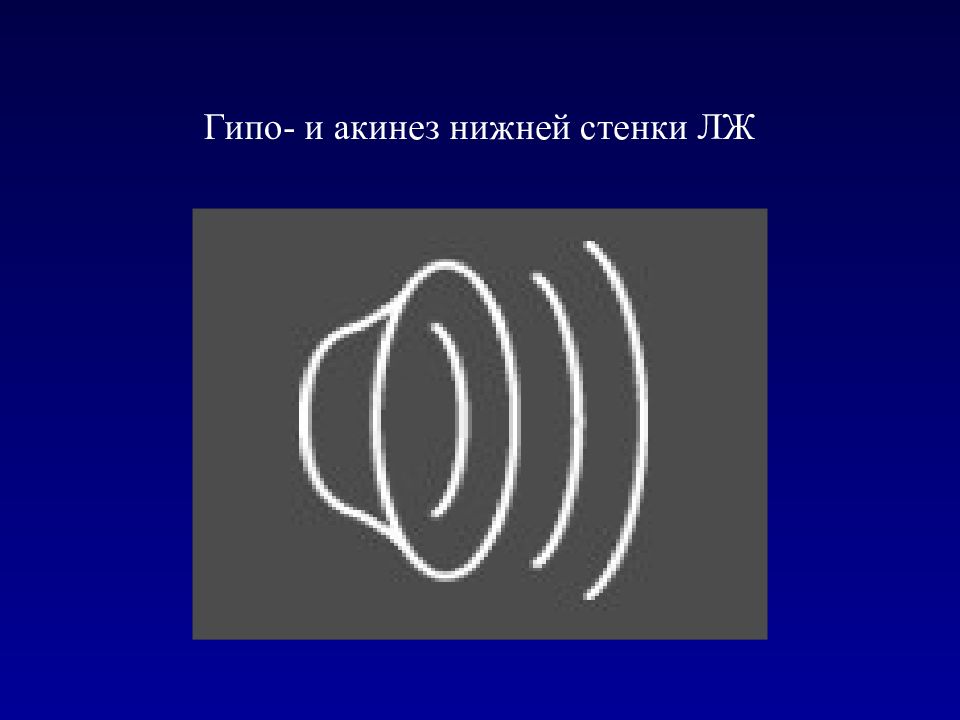

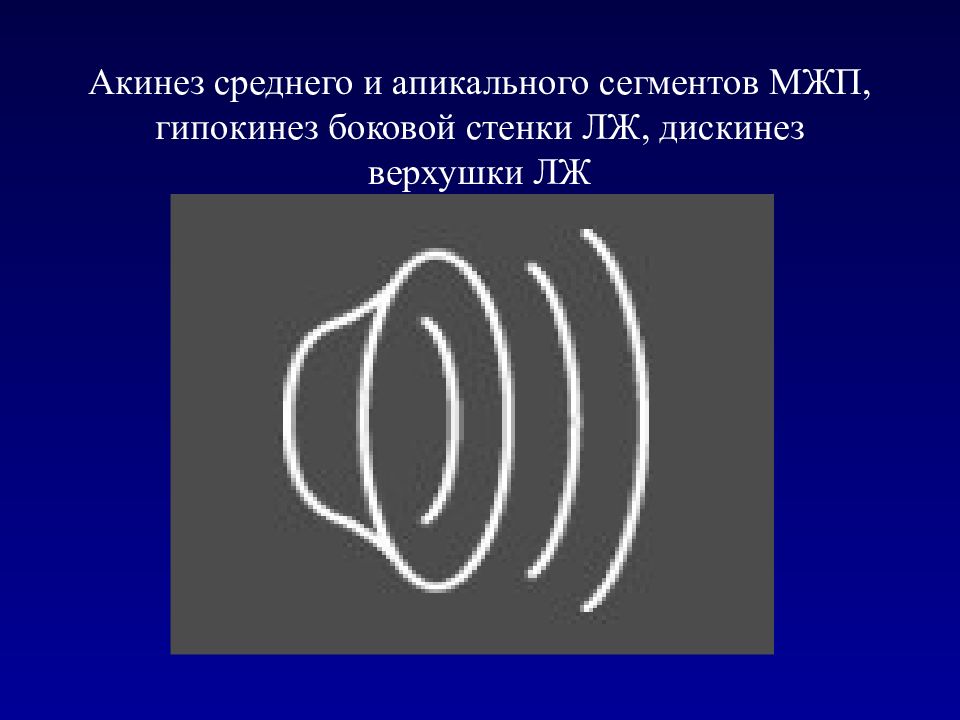

Слайд 62: Акинез среднего и апикального сегментов МЖП, гипокинез боковой стенки ЛЖ, дискинез верхушки ЛЖ

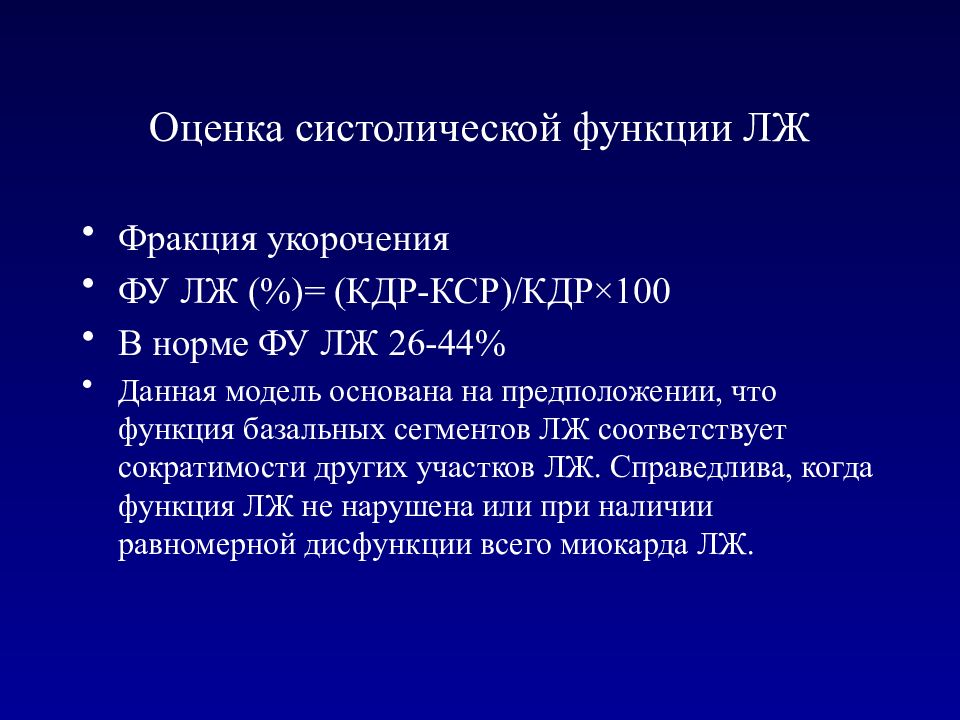

Слайд 64: Оценка систолической функции ЛЖ

Фракция укорочения ФУ ЛЖ (%)= (КДР-КСР)/КДР×100 В норме ФУ ЛЖ 26-44% Данная модель основана на предположении, что функция базальных сегментов ЛЖ соответствует сократимости других участков ЛЖ. Справедлива, когда функция ЛЖ не нарушена или при наличии равномерной дисфункции всего миокарда ЛЖ.

Слайд 65: Систолическая функция ЛЖ

Фракция выброса (ФВ) – процент крови, покидающий камеру сердца (желудочек) за период ее сокращения. ФВ=УО/КДО×100% ФВ=(КДО-КСО)/КДО×100%

Слайд 66: Количественная оценка глобальной сократимости ЛЖ

Модифицированный алгоритм Симпсона – метод дисков. В основе метода лежит реконструкция ЛЖ из 20 дисков – срезов ЛЖ на разных уровнях. Метод предполагает получение взаимно перпендикулярных изображений ЛЖ в двух- и четырехкамерной позициях.

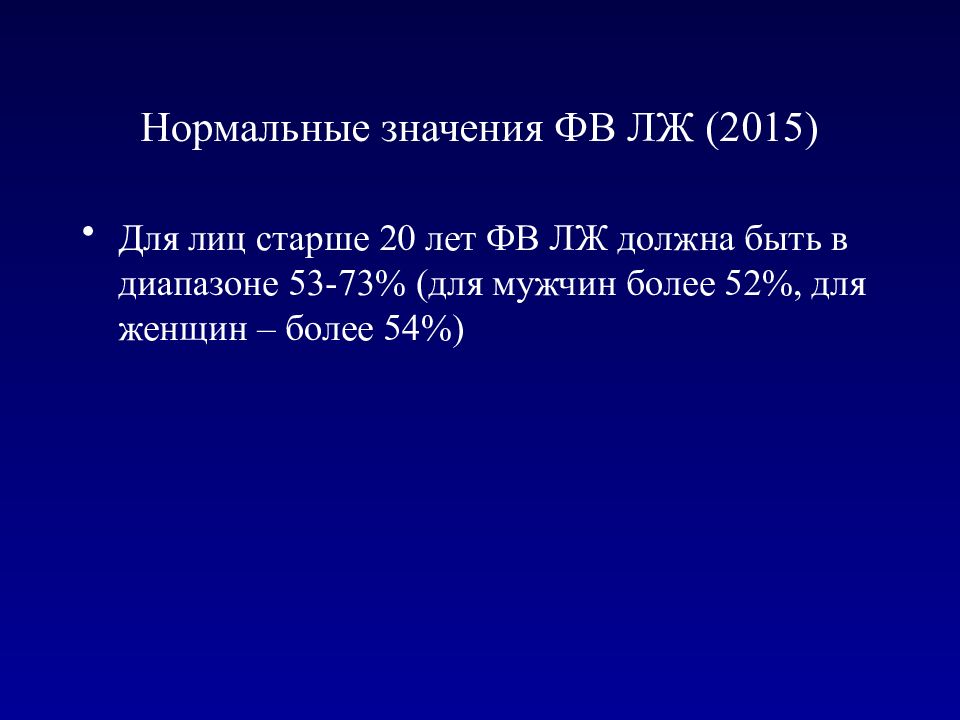

Слайд 68: Нормальные значения ФВ ЛЖ (2015)

Для лиц старше 20 лет ФВ ЛЖ должна быть в диапазоне 53-73% (для мужчин более 52%, для женщин – более 54%)

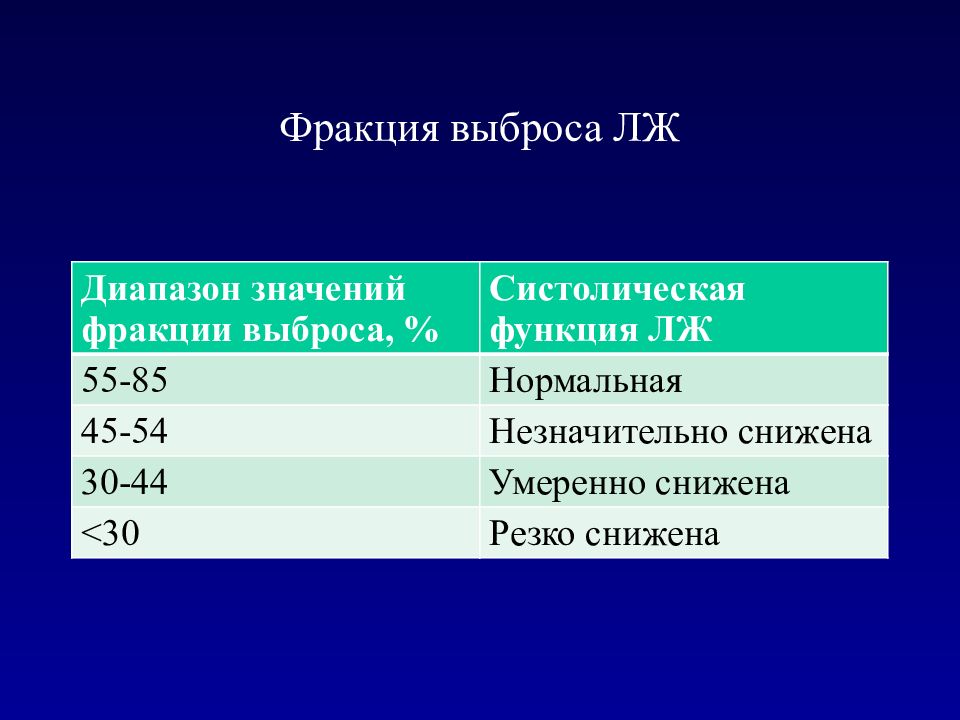

Слайд 69: Фракция выброса ЛЖ

Диапазон значений фракции выброса, % Систолическая функция ЛЖ 55-85 Нормальная 45-54 Незначительно снижена 30-44 Умеренно снижена <30 Резко снижена

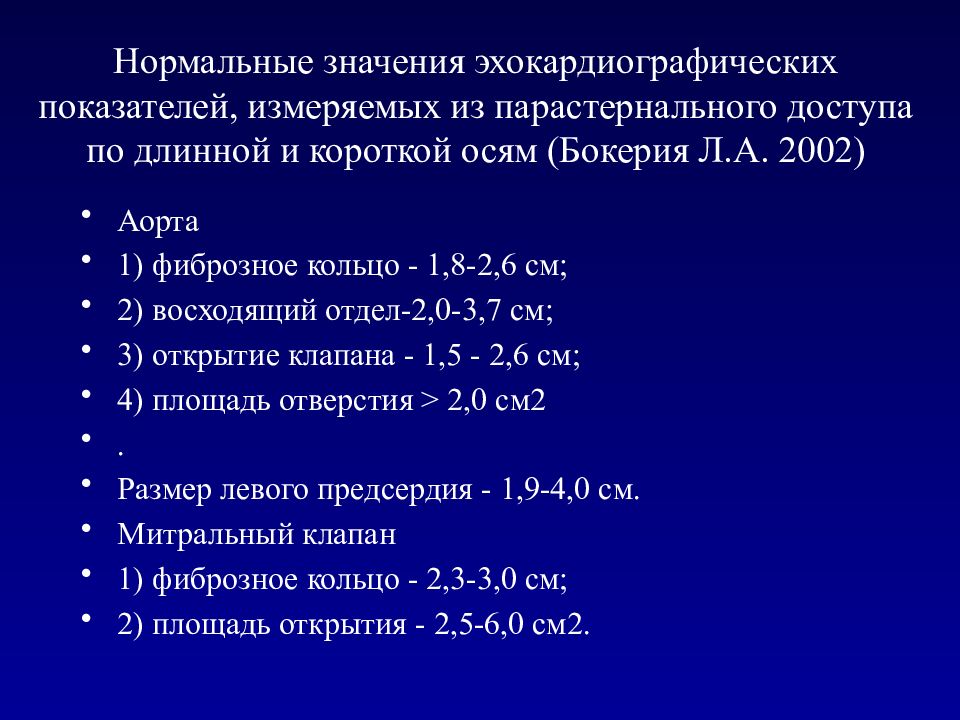

Слайд 70: Нормальные значения эхокардиографических показателей, измеряемых из парастернального доступа по длинной и короткой осям ( Бокерия Л.А. 2002)

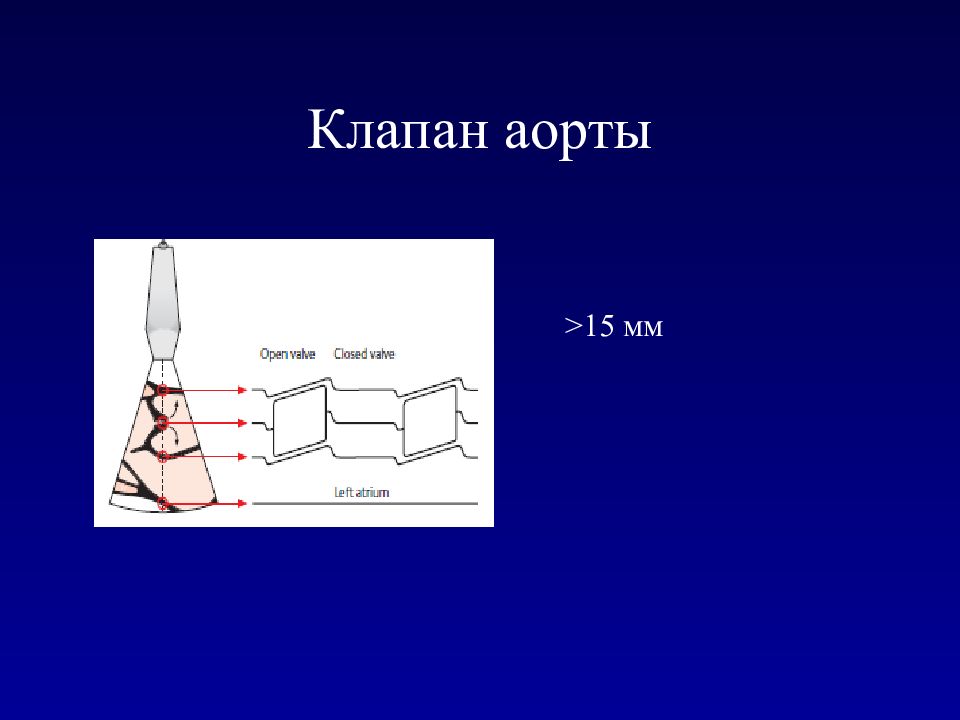

Аорта 1) фиброзное кольцо - 1,8-2,6 см; 2) восходящий отдел-2,0-3,7 см; 3) открытие клапана - 1,5 - 2,6 см; 4) площадь отверстия > 2,0 см2 . Размер левого предсердия - 1,9-4,0 см. Митральный клапан 1) фиброзное кольцо - 2,3-3,0 см; 2) площадь открытия - 2,5-6,0 см2.

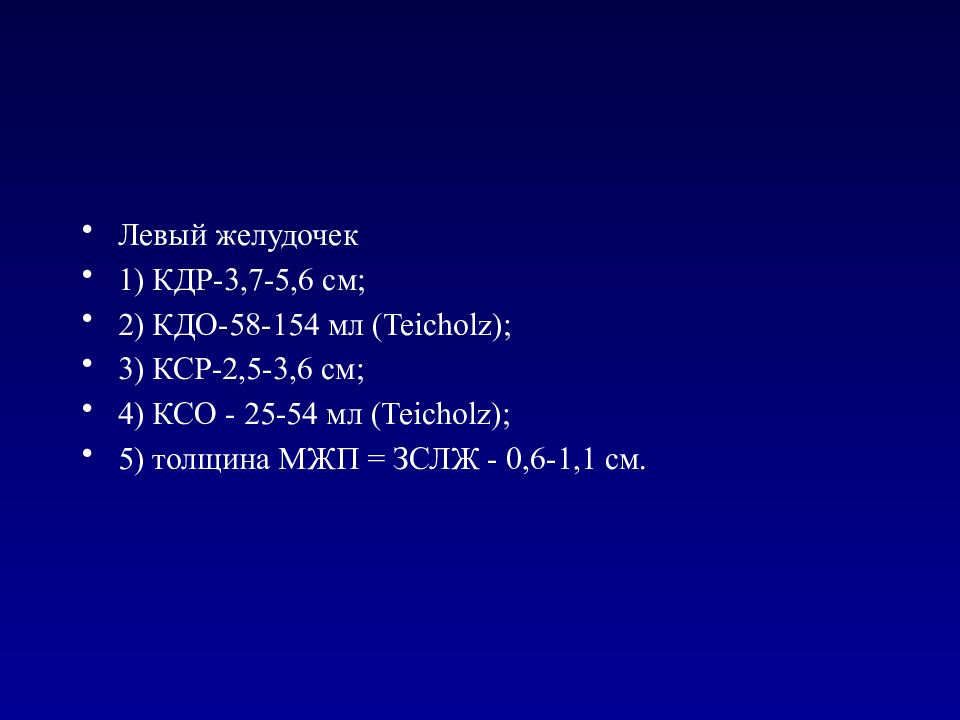

Слайд 71

Левый желудочек 1) КДР-3,7-5,6 см; 2) КДО-58-154 мл ( Teicholz ); 3) КСР-2,5-3,6 см; 4) КСО - 25-54 мл ( Teicholz ); 5) толщина МЖП = ЗСЛЖ - 0,6-1,1 см.

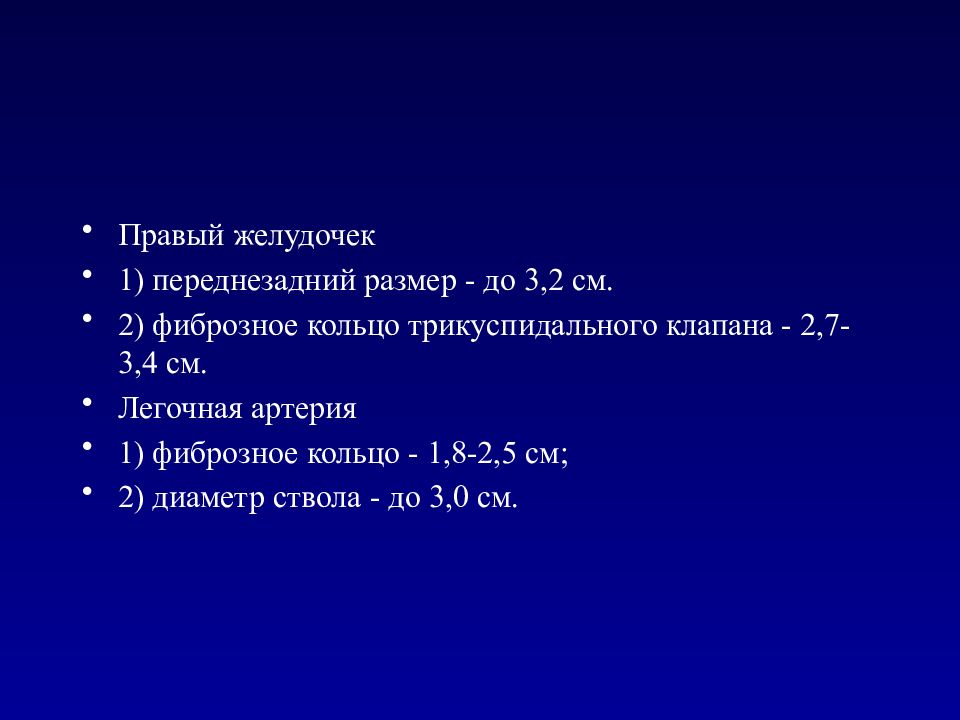

Слайд 72

Правый желудочек 1) переднезадний размер - до 3,2 см. 2) фиброзное кольцо трикуспидального клапана - 2,7-3,4 см. Легочная артерия 1) фиброзное кольцо - 1,8-2,5 см; 2) диаметр ствола - до 3,0 см.

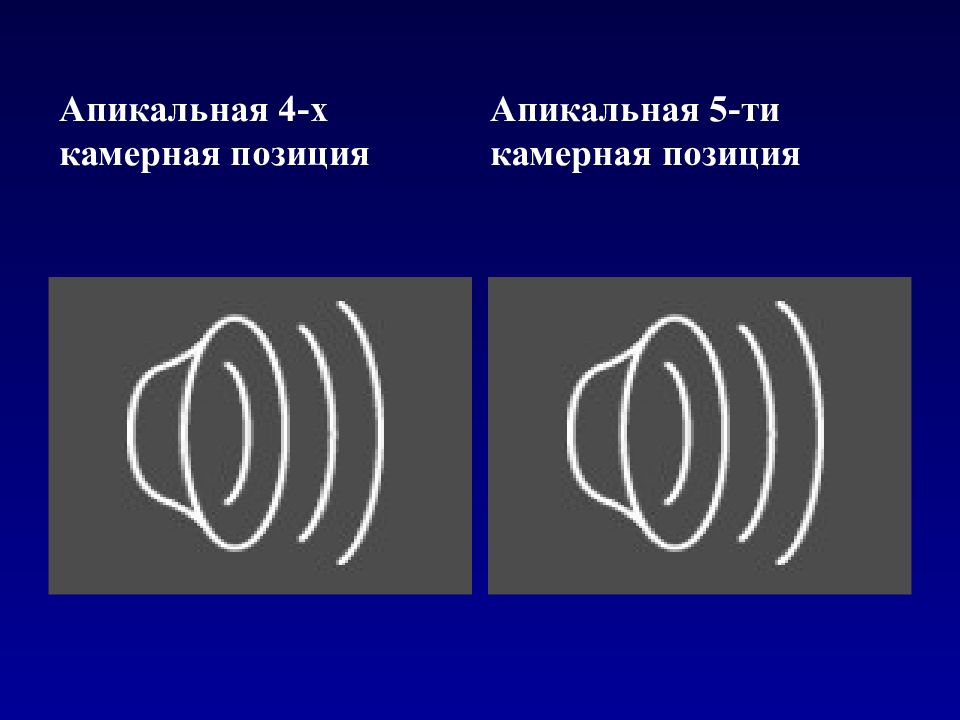

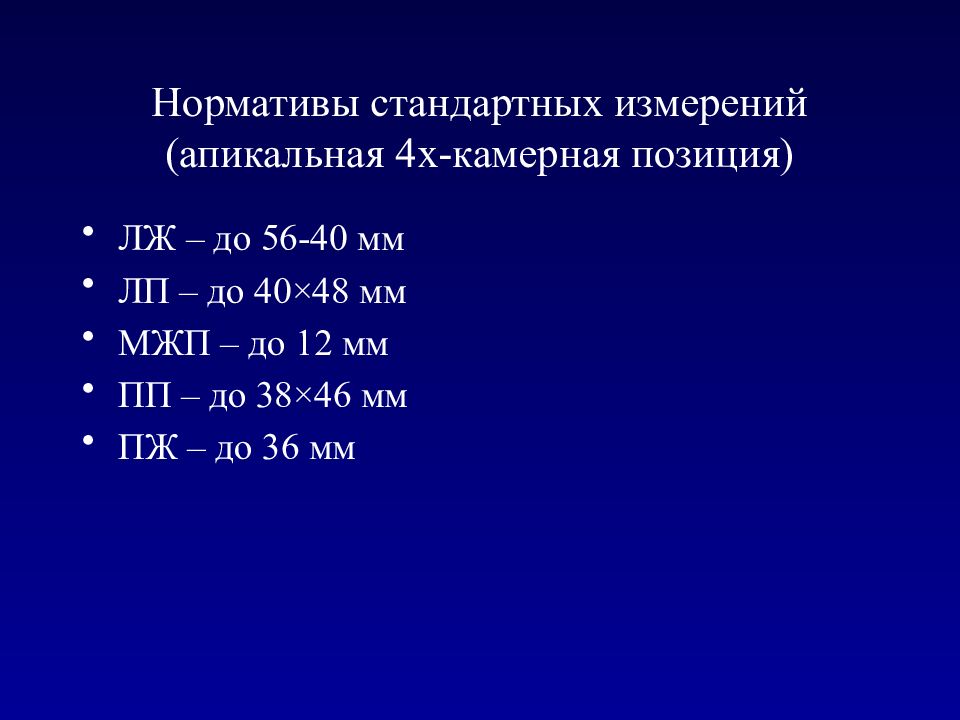

Слайд 73: Нормативы стандартных измерений (апикальная 4х-камерная позиция)

ЛЖ – до 56-40 мм ЛП – до 40×48 мм МЖП – до 12 мм ПП – до 38×46 мм ПЖ – до 36 мм

Слайд 75

Эффект Допплера заключается в изменении частоты ультразвукового сигнала при отражении от движущихся предметов по сравнению с первоначальной частотой посланного сигнала (допплеровский сдвиг частот).

Слайд 76

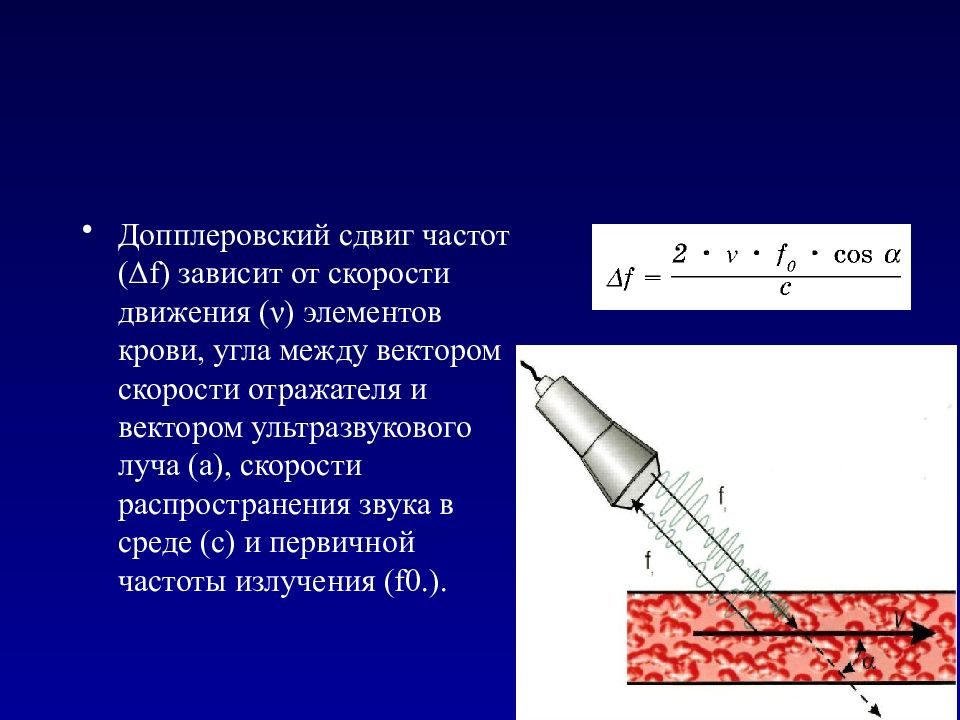

Допплеровский сдвиг частот ( Δf ) зависит от скорости движения (ν) элементов крови, угла между вектором скорости отражателя и вектором ультразвукового луча (a), скорости распространения звука в среде (с) и первичной частоты излучения (f0.).

Слайд 77: Импульсно-волновой допплер ( Pulsed Wave – PW)

Преимущество метода - Оценка потока в определенной точке. Графическая развертка отражает характер кровотока в данной точке. По вертикали на графике откладывается скорость потока, по горизонтали – время. Ограничением метода является невозможность регистрации высокоскоростного потока. Скоростной предел (не более 2,5 м/с).

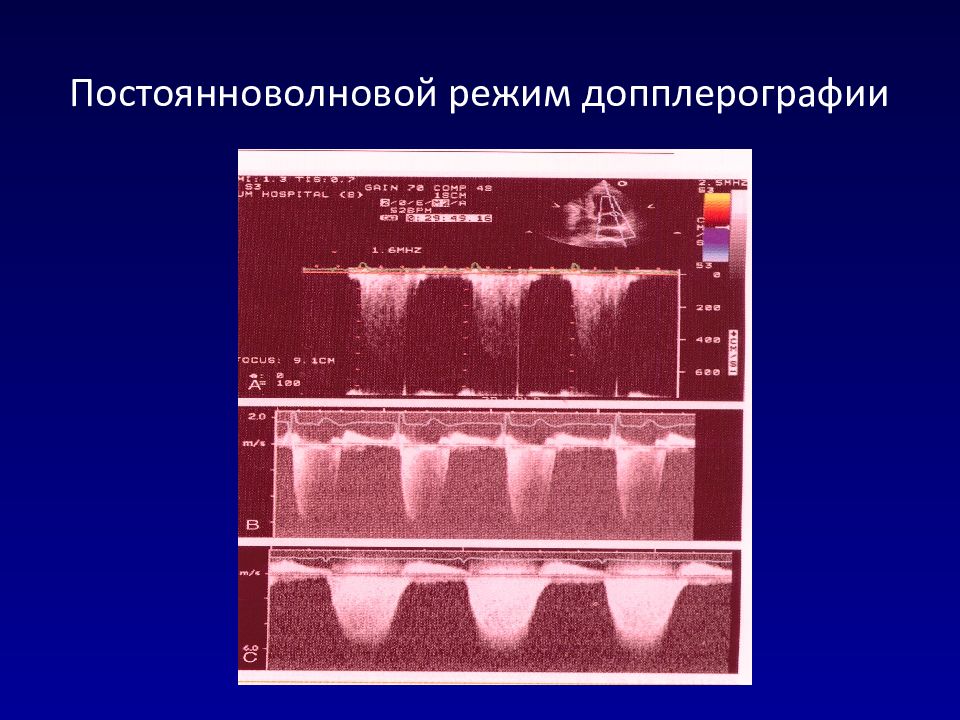

Слайд 78: Непрерывноволновой допплер ( Continuouse Wave – CW)

Преимуществом метода является возможность регистрации высокоскоростных потоков. Недостаток метода - отсутствие дифференцировки сигнала по глубине сканирования. На графике регистрируются все потоки по ходу луча.

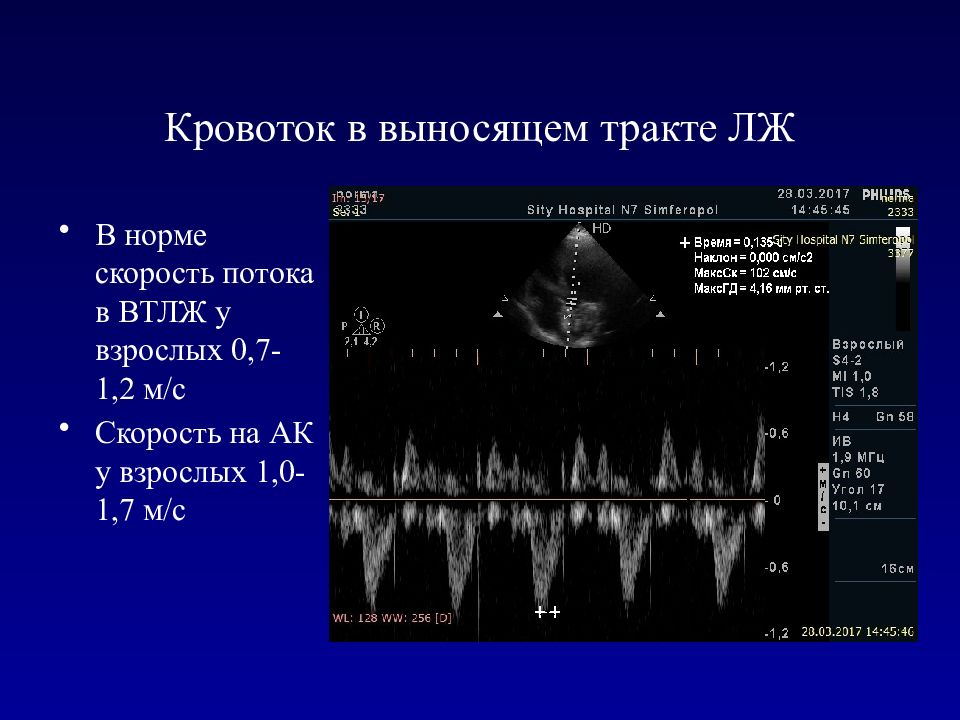

Слайд 79: Кровоток в выносящем тракте ЛЖ

В норме скорость потока в ВТЛЖ у взрослых 0,7-1,2 м/с Скорость на АК у взрослых 1,0-1,7 м/с

Слайд 80

у некоторых пациентов трансаортальный поток может быть низким вследствие систолической дисфункции ЛЖ и его низкой фракции выброса (ФВ) либо вследствие небольшой гипертрофии ЛЖ с низким ударным объемом.

Слайд 81

прогноз ухудшается при увеличении пиковой скорости кровотока >4,0 м/с и среднего градиента давления на аортальном клапане (АК) >40 мм рт.ст. У пациентов с низким трансаортальным потоком тяжелый АС может характеризоваться и более низкими показателями пиковой скорости и градиента давления на клапане, поэтому у таких больных следует рассчитывать также площадь его отверстия.

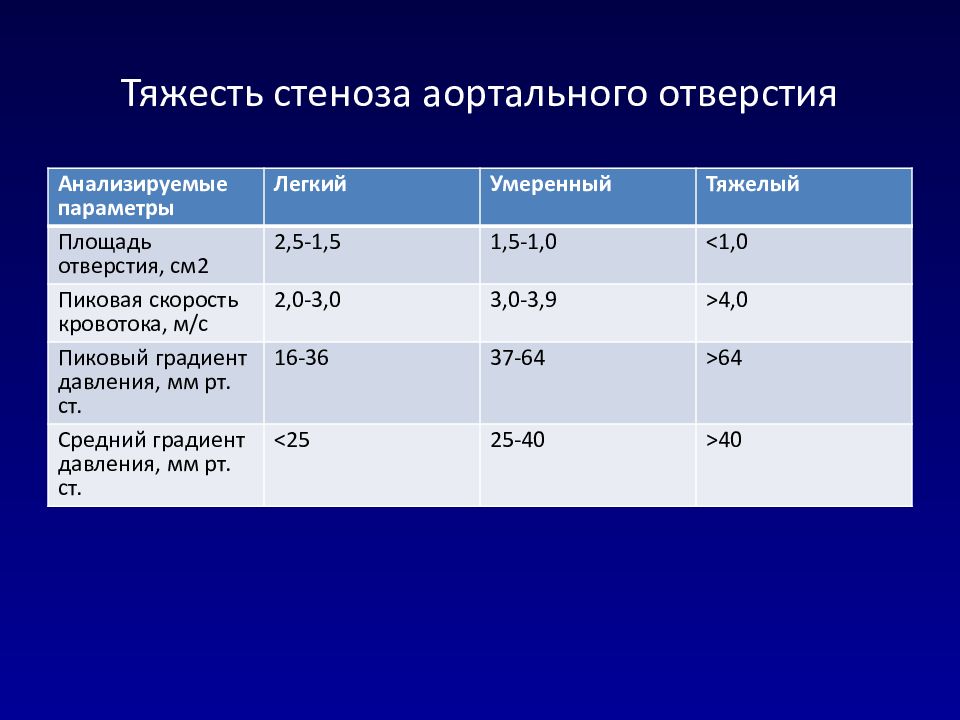

Слайд 82: Тяжесть стеноза аортального отверстия

Анализируемые параметры Легкий Умеренный Тяжелый Площадь отверстия, см2 2,5-1,5 1,5-1,0 <1,0 Пиковая скорость кровотока, м/с 2,0-3,0 3,0-3,9 >4,0 Пиковый градиент давления, мм рт. ст. 16-36 37-64 >64 Средний градиент давления, мм рт. ст. <25 25-40 >40

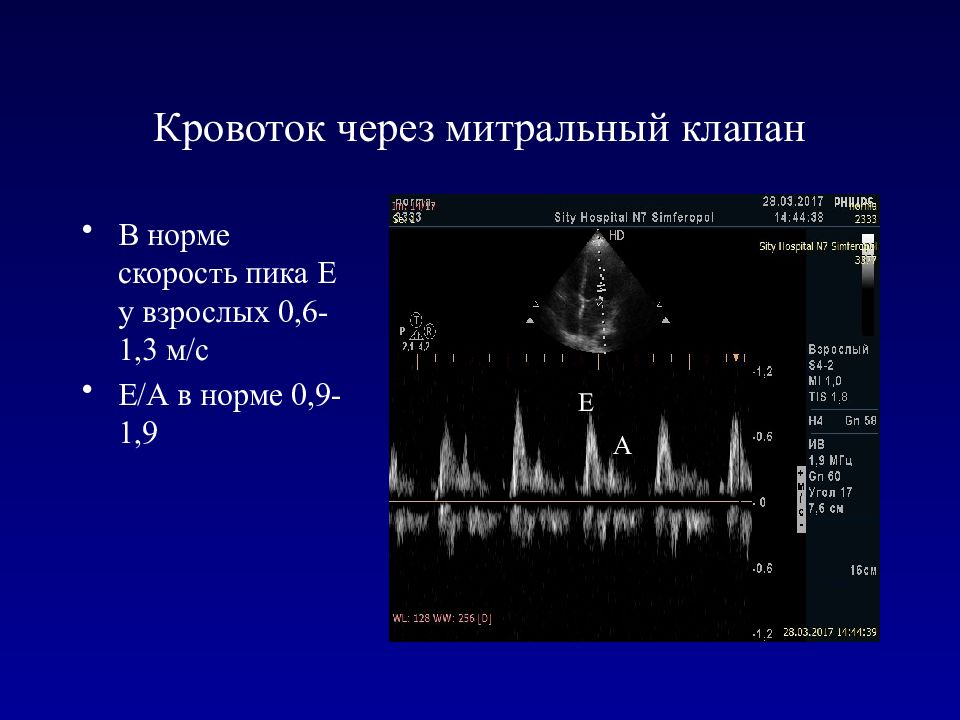

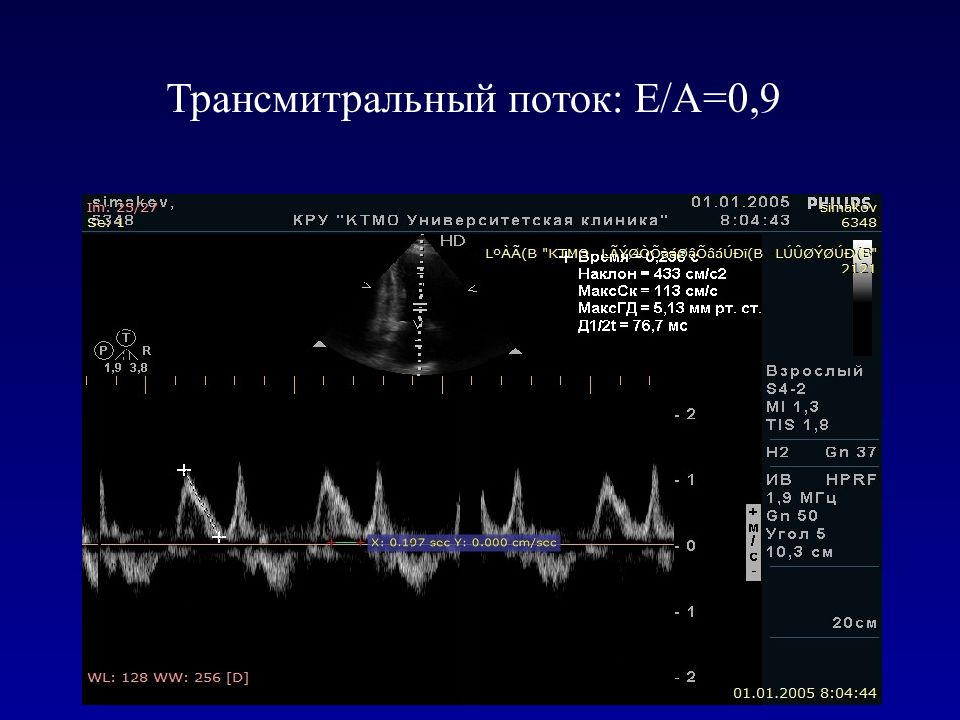

Слайд 83: Кровоток через митральный клапан

В норме скорость пика Е у взрослых 0,6-1,3 м/с Е/А в норме 0,9-1,9 Е А

Слайд 84: Диастолическая дисфункция левого желудочка

Нарушение диастолических свойств негипертрофированного миокарда, возможно, обусловлено развитием в нем интерстициального фиброза и наблюдается после 45 лет, как вариант возрастной нормы. Этот тип изменения диастолы характерен для стареющего сердца (даже при отсутствии какого-либо сердечнососудистого заболевания) в связи с закономерно возникающими при нормальном старении нарушениями растяжимости, жесткости и податливости миокарда левого желудочка, обусловленными изменениями, происходящими в тканях (прежде всего увеличением содержания коллагена), пониженной рецепторной функцией, эндотелиальной дисфункцией и пр.

Слайд 85

Факторы, приводящие к развитию диастолической дисфункции, ухудшают процесс расслабления, уменьшают эластичность стенок левого желудочка, главным образом, вследствие развития гипертрофии (утолщения) миокарда. При артериальной гипертонии нарушение релаксации выявляется у 90% больных с гипертрофией левого желудочка и у 25% - без таковой. Значительная диастолическая дисфункция иногда наблюдается у больных с весьма умеренным и локализованным утолщением стенки желудочка и без обструкции.

Слайд 86

Диастолическая дисфункция ЛЖ способствует гемодинамической перегрузке левого предсердия, его растяжению, проявлению аритмической активности в виде наджелудочковых нарушений ритма – экстрасистолии, фибрилляции предсердий Нарастание предсердной постнагрузки обладает проаритмогенным эффектом, и было выявлено, что предсердия более склонны к развитию фиброза, чем к гипертрофии при повышенной постнагрузке. объем левого предсердия коррелирует со степенью предсердного фиброза

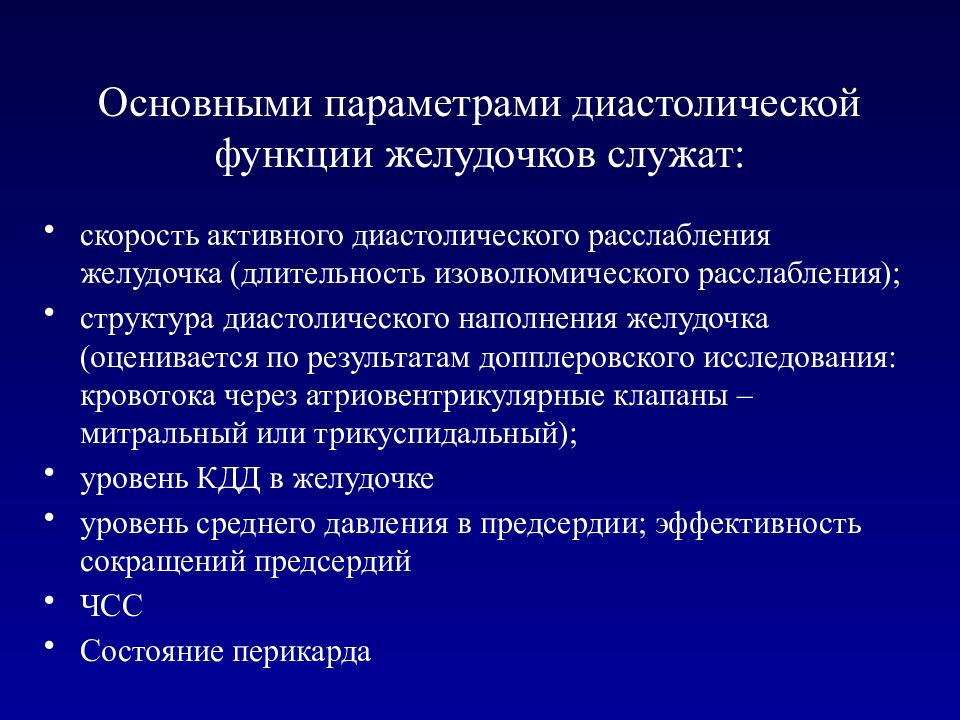

Слайд 87: Основными параметрами диастолической функции желудочков служат:

скорость активного диастолического расслабления желудочка (длительность изоволюмического расслабления); структура диастолического наполнения желудочка ( оценивается по результатам допплеровского исследования : кровотока через атриовентрикулярные клапаны – митральный или трикуспидальный ); уровень КДД в желудочке уровень среднего давления в предсердии; эффективность сокращений предсердий ЧСС Состояние перикарда

Слайд 88: Диастолическая функция ЛЖ: импульсно-волновой допплерографический режим

1. Фаза изоволюмического расслабления. 2. Фаза быстрого раннего наполнения. 3. Фаза медленного наполнения (диастаз). 4. Фаза позднего наполнения.

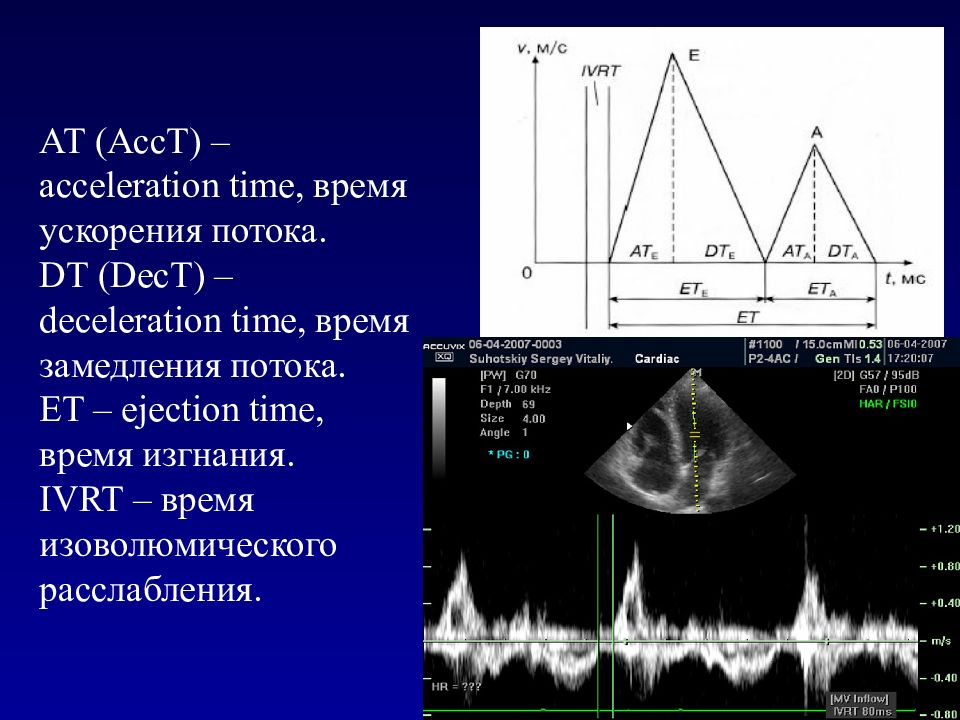

Слайд 89

АТ ( АссТ ) – acceleration time, время ускорения потока. DT ( DecT ) – deceleration time, время замедления потока. ET – ejection time, время изгнания. IVRT – время изоволюмического расслабления.

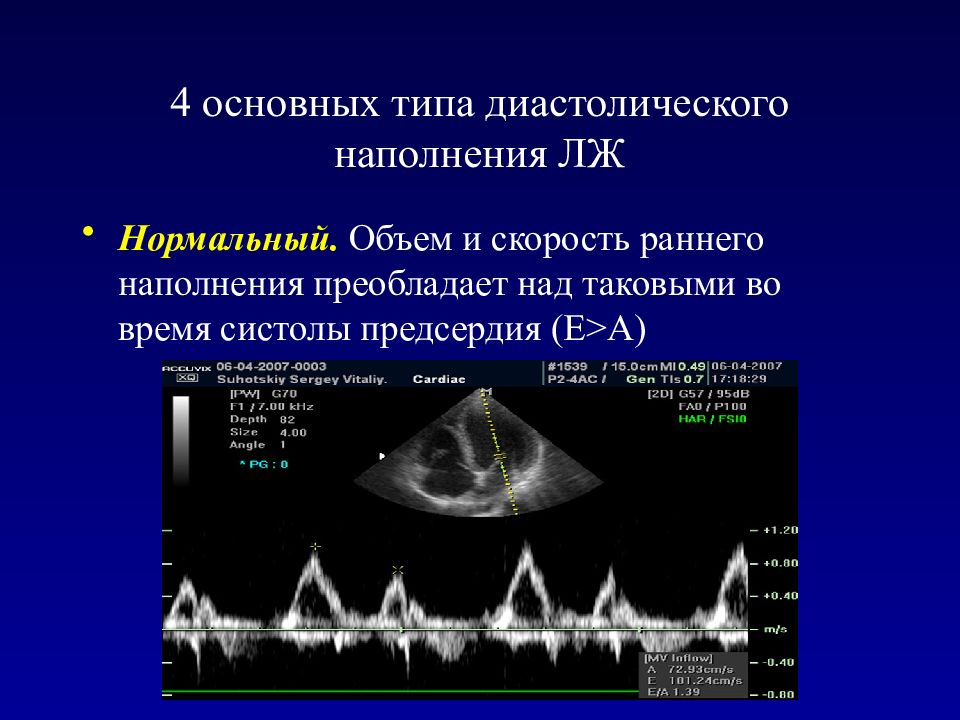

Слайд 90: 4 основных типа диастолического наполнения ЛЖ

Нормальный. Объем и скорость раннего наполнения преобладает над таковыми во время систолы предсердия (Е>А)

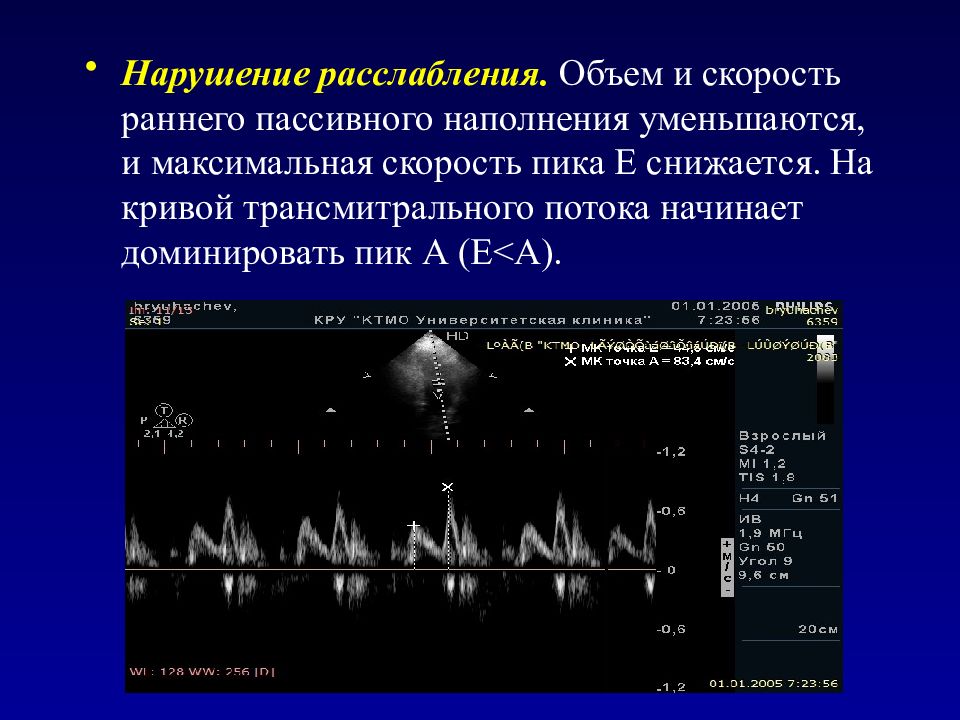

Слайд 91

Нарушение расслабления. Объем и скорость раннего пассивного наполнения уменьшаются, и максимальная скорость пика Е снижается. На кривой трансмитрального потока начинает доминировать пик А (Е<А).

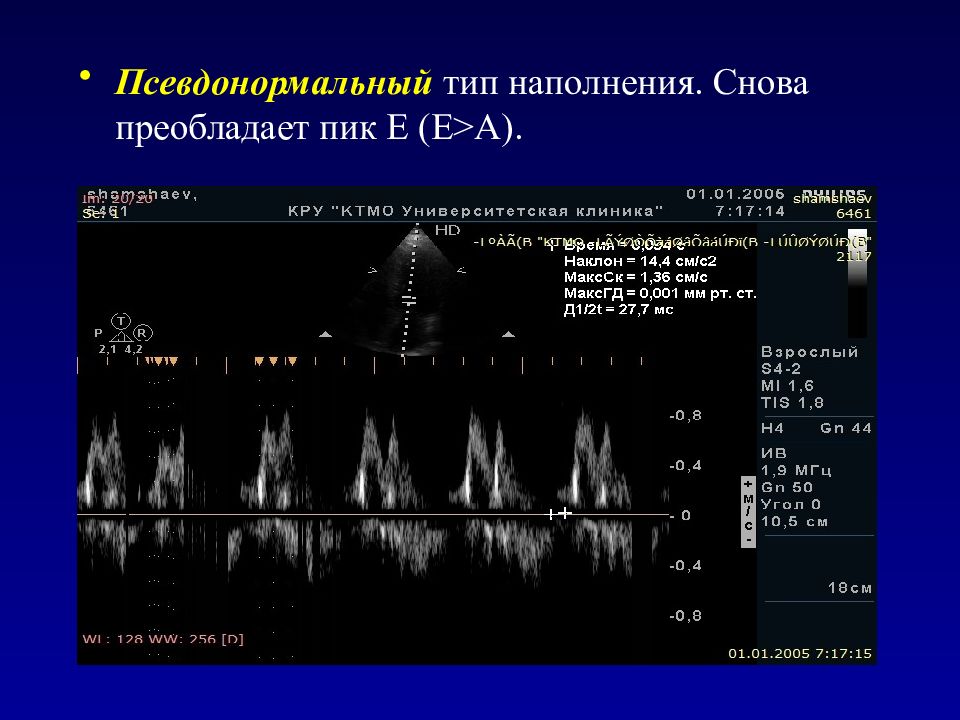

Слайд 93

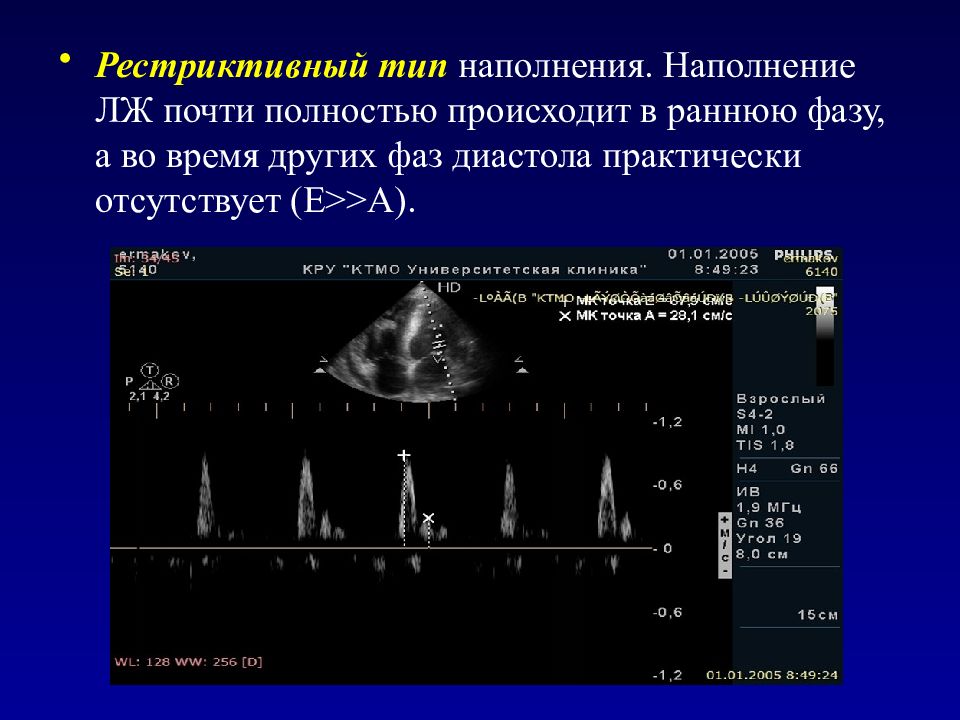

Рестриктивный тип наполнения. Наполнение ЛЖ почти полностью происходит в раннюю фазу, а во время других фаз диастола практически отсутствует (Е>>А).

Слайд 95: Цветовое допплеровское кодирование

Поток крови, двигающийся в сторону от датчика, обозначаются синим цветом Поток крови, направленный к датчику – красным Турбулентный кровоток кодируется сине-зелено-желтым цветом. Преимуществами метода является возможность быстрой оценки кровотока в камерах сердца и магистральных сосудах, выявление патологического кровотока через клапаны, регистрация шунтов и т.д. Ограничением метода могут служить плохая визуализация в В-режиме и пристеночные турбулентные потоки.

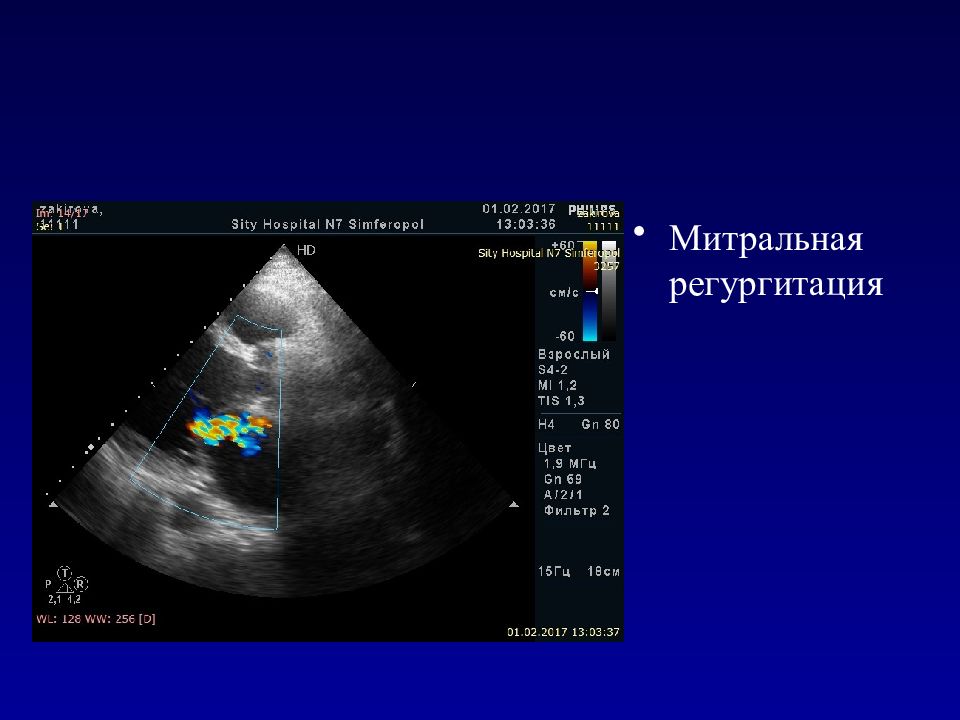

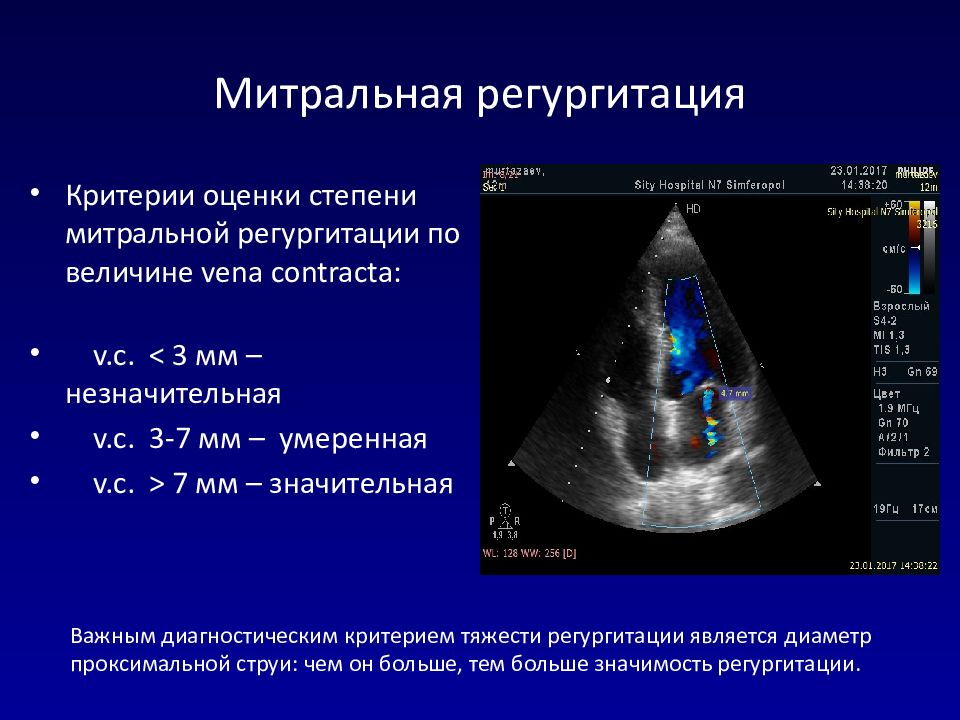

Слайд 102: Митральная регургитация

Критерии оценки степени митральной регургитации по величине vena contracta : v.с. < 3 мм – незначительная v.с. 3-7 мм – умеренная v.с. > 7 мм – значительная Важным диагностическим критерием тяжести регургитации является диаметр проксимальной струи: чем он больше, тем больше значимость регургитации.

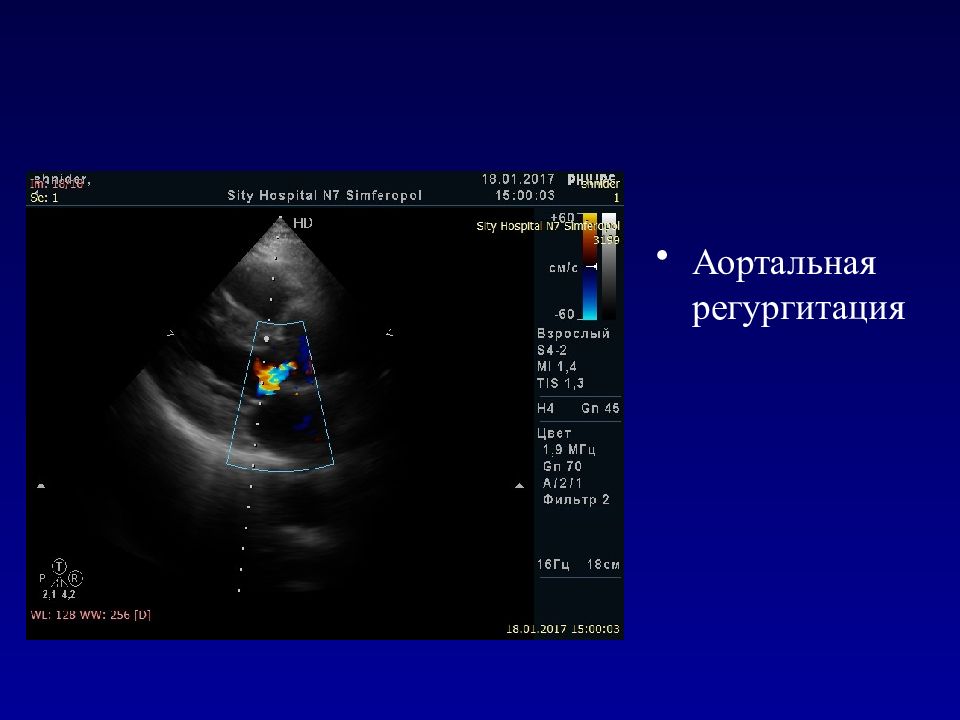

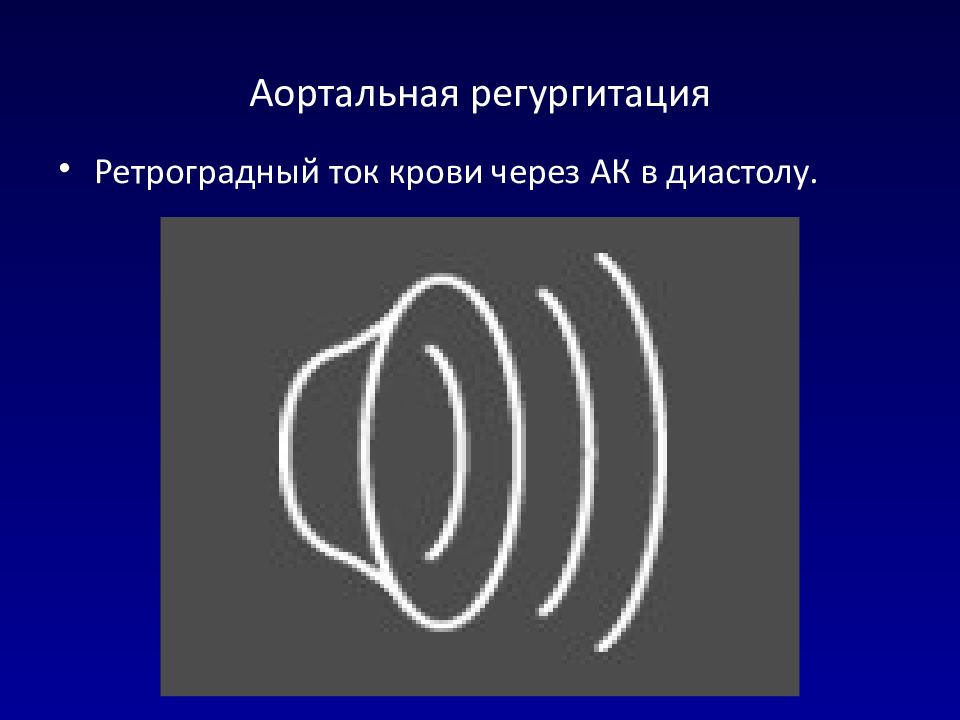

Слайд 105: АОРТАЛЬНАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ

Наиболее распространенными причинами хронической аортальной регургитации (АР) в развитых странах являются двустворчатый АК и кальцинирующая болезнь клапанов. вследствие первичных заболеваний, вызывающих расширение восходящей аорты или синусов Вальсальвы. ревматическая болезнь сердца (основная причина во многих развивающихся странах). У большинства пациентов с АР заболевание имеет хроническое течение и прогрессирует медленно с увеличением объемной нагрузки на ЛЖ и его адаптацией за счет расширения камеры и гипертрофии.

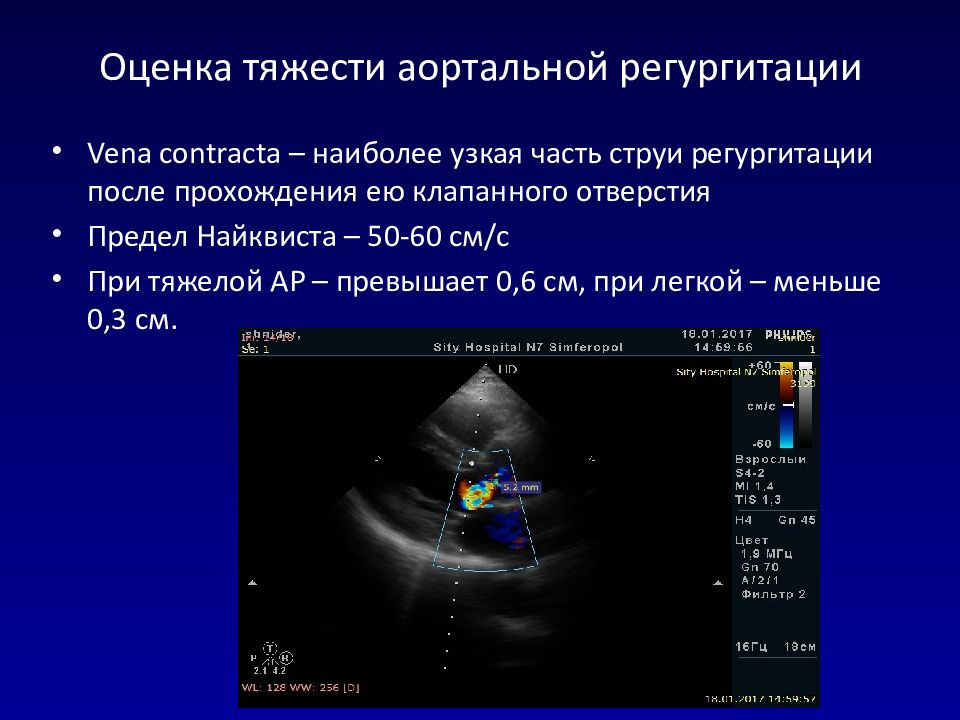

Слайд 108: Оценка тяжести аортальной регургитации

Vena contracta – наиболее узкая часть струи регургитации после прохождения ею клапанного отверстия Предел Найквиста – 50-60 см/с При тяжелой АР – превышает 0,6 см, при легкой – меньше 0,3 см.

Слайд 109: Ширина струи в выходном тракте ЛЖ

В парастернальном сечении по длинной оси ЛЖ <25% ВТЛЖ – легкая степень 25-60% - умеренная >60% - тяжелая АР

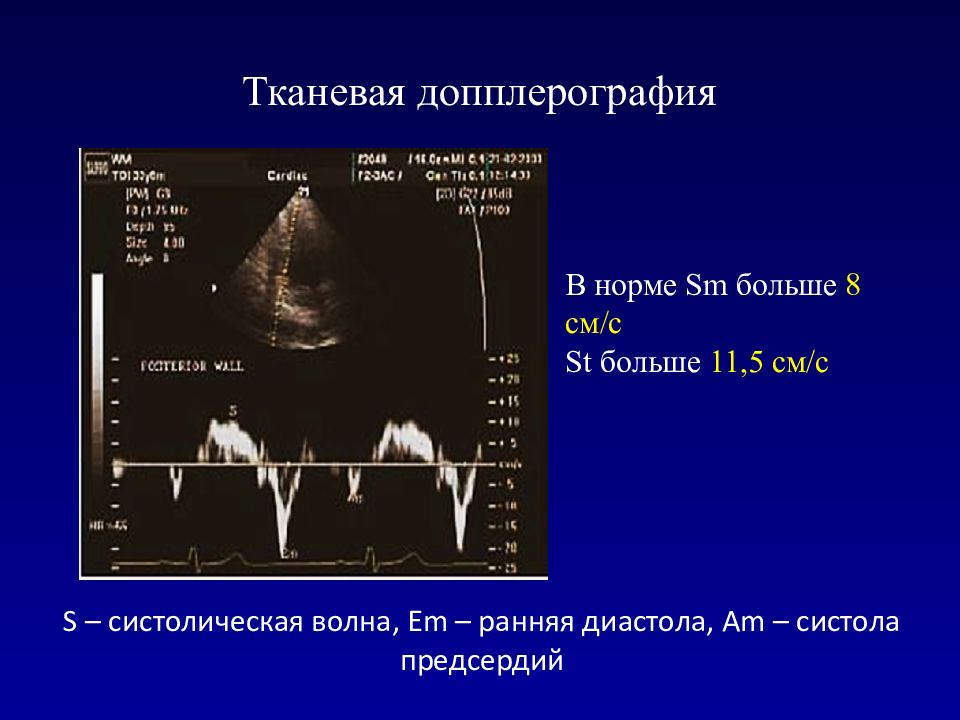

Слайд 111: Тканевая допплерография

S – систолическая волна, Em – ранняя диастола, Am – систола предсердий В норме Sm больше 8 см/с St больше 11,5 см/с

Слайд 112: Тканевая допплерография

Метод тканевой допплерэхокардиографии относится к наиболее информативным способам диагностики диастолических нарушений ЛЖ и позволяет регистрировать раннюю диастолическую дисфункцию левого желудочка у всех больных гипертонической болезнью 1-2 ст.

Слайд 113: Тканевая допплерография

Методика основана на выявлении и вычислении скорости движения определенного участка стенки миокарда. В апикальном 4х-камерном сечении измеряется пиковая скорость раннего расслабления миокарда ( Еа ) в области латеральной части митрального кольца.

Слайд 115

Еа <10 м/с – нарушение диастолической функции миокарда. Показатель Е/ Еа коррелирует с величиной давления в ЛП. В норме до 10. >10-15 – повышение давления в ЛП

Слайд 121: Диастолическая сердечная недостаточность

В одном из последних исследований, Hogg и др. провели 10 «поперечных» исследований населения США и нескольких стран Европы и выявили высокую вариабельность сердечной недостаточности с высокой фракцией выброса ( Hogg и соавт, 2004). Поперечное исследование выявило, что около 50% пациентов с хронической сердечной недостаточностью имели нормальную фракцию выброса. Этот тип сердечной недостаточности особенно характерен для пожилых людей, чаще встречается у женщин и намного чаще ассоциируется с артериальной гипертонией и фибрилляцией предсердий, чем с ишемической болезнью сердца.

Слайд 122: Strong Heart Study (3 года, 3000 чел.)

отношение пиков трансмитрального кровотока Е/А< 0,6 (признак нарушения расслабления ЛЖ) ассоциировалось с увеличением смертности в два раза, несмотря на отсутствие зависимости от других показателей, а также было выявлено, что отношение Е/А >1,5 ассоциировалось с повышением сердечно-сосудистой смертности в 3 раза, что не зависело от других показателей, в том числе и от гипертрофии левого желудочка.

Слайд 124

Легочная гипертензия (ЛГ) — это синдром, который развивается вследствие затрудненного кровотока в легочных артериях и приводит к прогрессирующему увеличению сосудистой резистентности в легких и обусловливает правожелудочковую сердечную недостаточность

Слайд 125: Эксперты Европейского общества кардиологов, 2009

Легочная гипертензия – патофизиологическое и гемодинамическое состояние, а не клинический диагноз. ЭХОКГ как метод скрининга для верификации ЛГ (Американский консенсус и Европейские рекомендации по диагностике и лечению ЛГ)

Слайд 126: Согласно консенсусу экспертов ACC/AHA (2009) диагноз ЛГ правомерен, если:

Среднее давление в легочной артерии (ЛА) превышает 25 мм рт. ст. в покое. Давление заклинивания в легочных капиллярах меньше или равно 15 мм рт. ст., измеренных с помощью катетеризации ЛА.

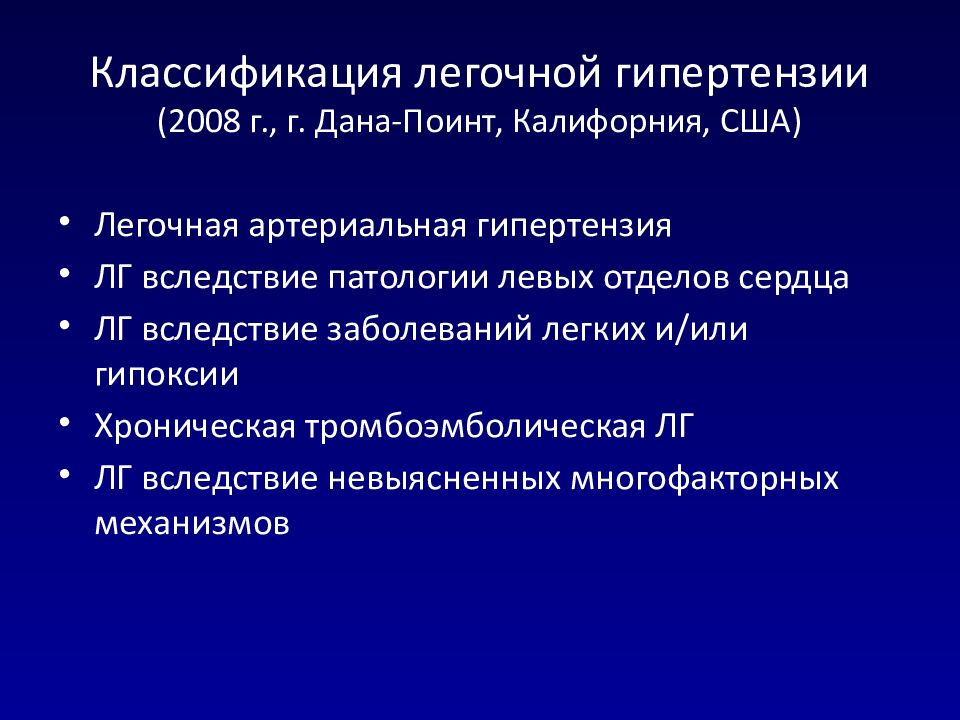

Слайд 127: Классификация легочной гипертензии (2008 г., г. Дана-Поинт, Калифорния, США)

Легочная артериальная гипертензия ЛГ вследствие патологии левых отделов сердца ЛГ вследствие заболеваний легких и/или гипоксии Хроническая тромбоэмболическая ЛГ ЛГ вследствие невыясненных многофакторных механизмов

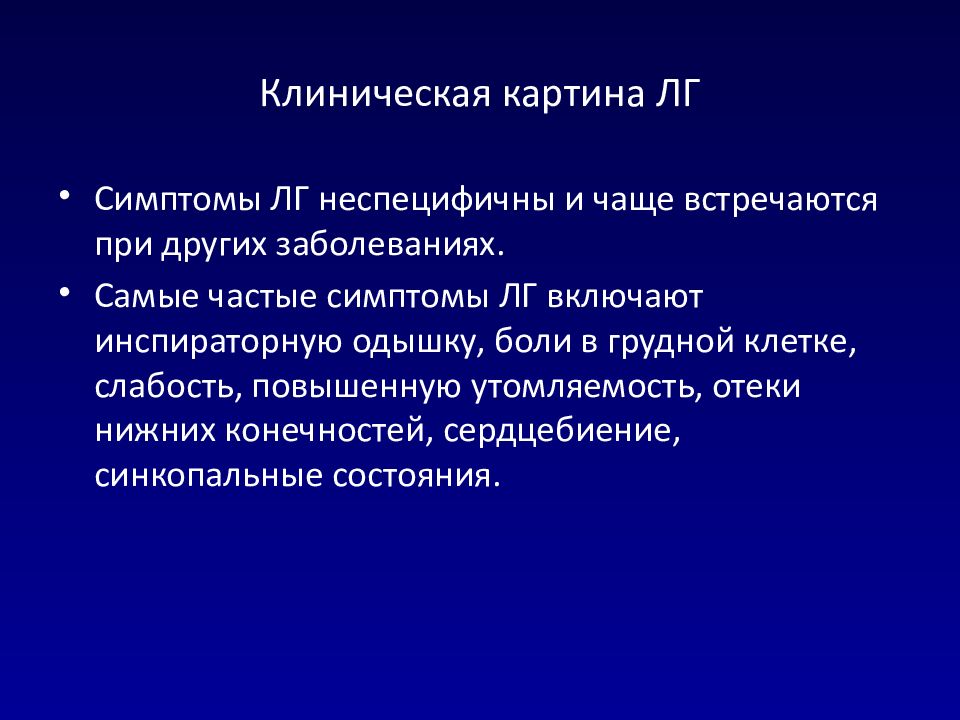

Слайд 128: Клиническая картина ЛГ

Симптомы ЛГ неспецифичны и чаще встречаются при других заболеваниях. Самые частые симптомы ЛГ включают инспираторную одышку, боли в грудной клетке, слабость, повышенную утомляемость, отеки нижних конечностей, сердцебиение, синкопальные состояния.

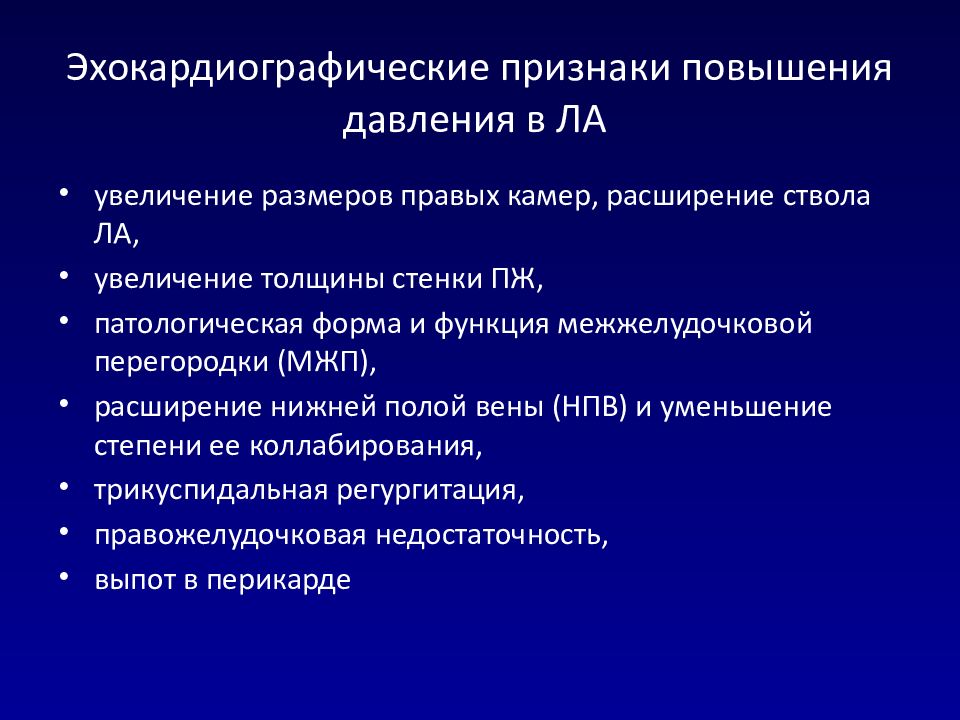

Слайд 129: Эхокардиографические признаки повышения давления в ЛА

увеличение размеров правых камер, расширение ствола ЛА, увеличение толщины стенки ПЖ, патологическая форма и функция межжелудочковой перегородки (МЖП), расширение нижней полой вены (НПВ) и уменьшение степени ее коллабирования, трикуспидальная регургитация, правожелудочковая недостаточность, выпот в перикарде

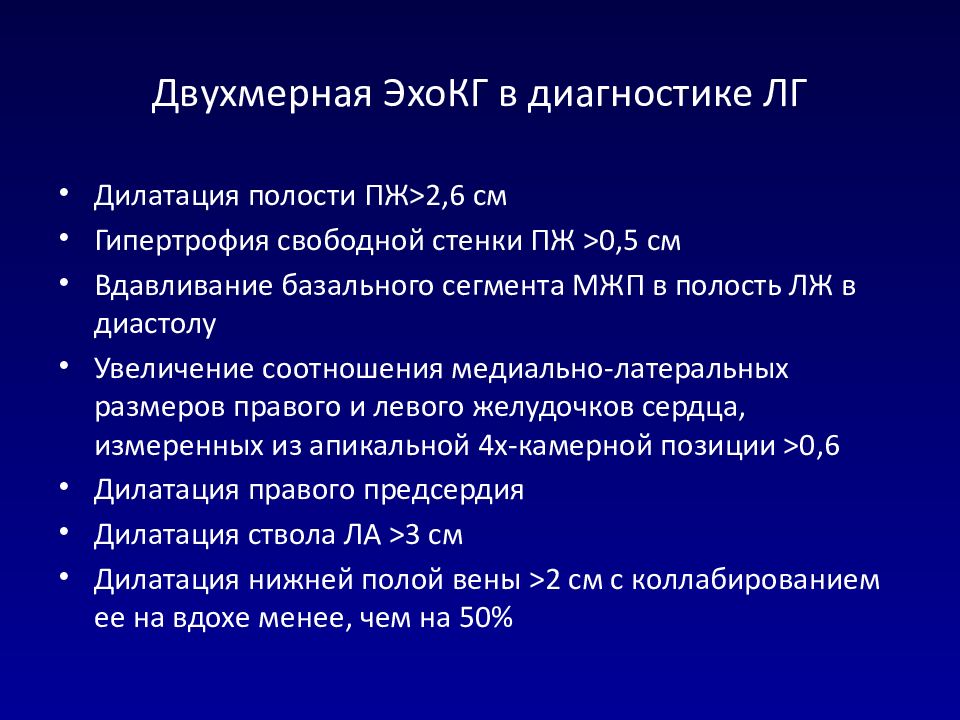

Слайд 130: Двухмерная ЭхоКГ в диагностике ЛГ

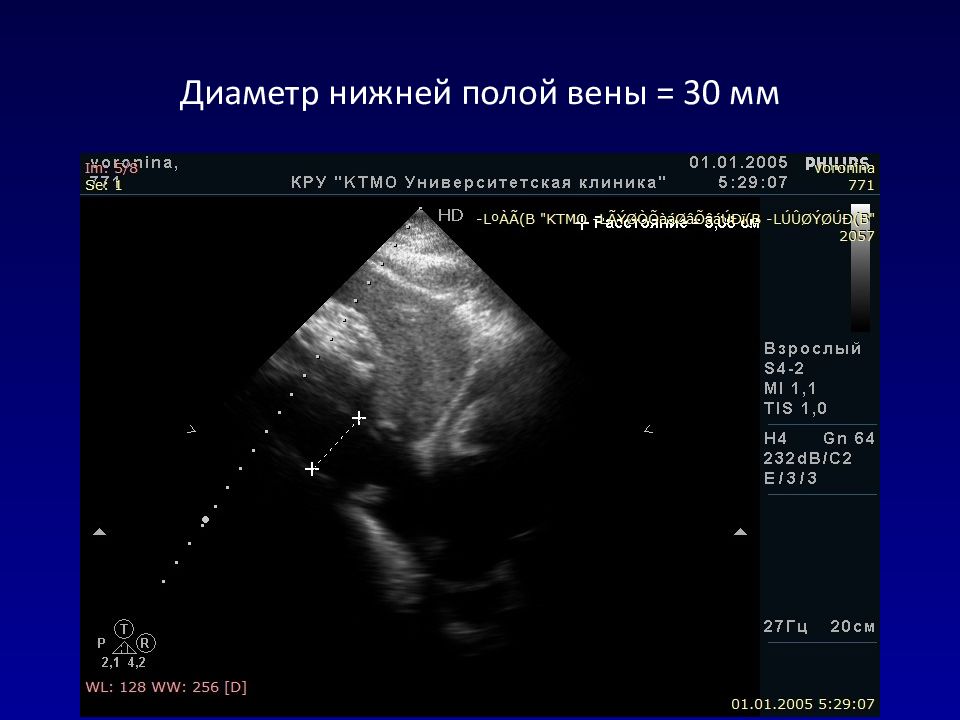

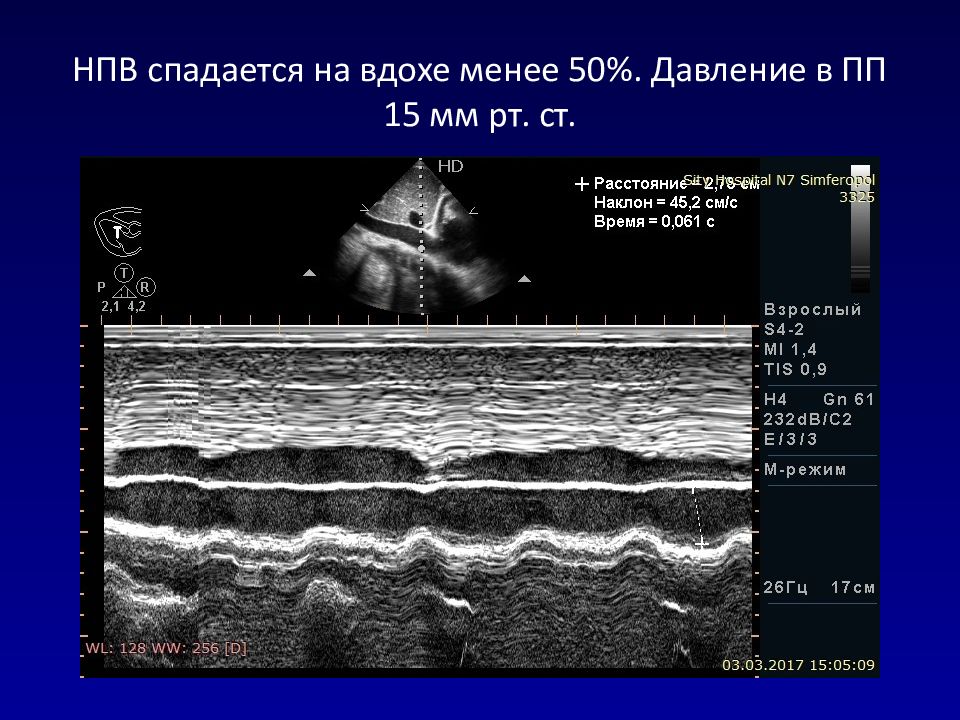

Дилатация полости ПЖ>2,6 см Гипертрофия свободной стенки ПЖ >0,5 см Вдавливание базального сегмента МЖП в полость ЛЖ в диастолу Увеличение соотношения медиально-латеральных размеров правого и левого желудочков сердца, измеренных из апикальной 4х-камерной позиции >0,6 Дилатация правого предсердия Дилатация ствола ЛА >3 см Дилатация нижней полой вены >2 см с коллабированием ее на вдохе менее, чем на 50%

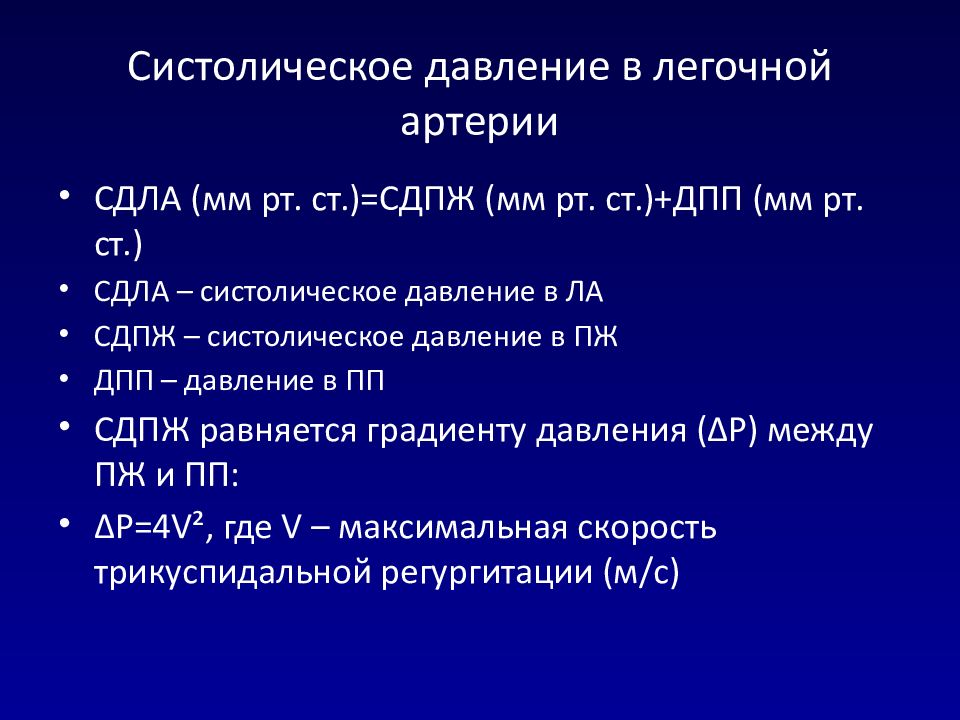

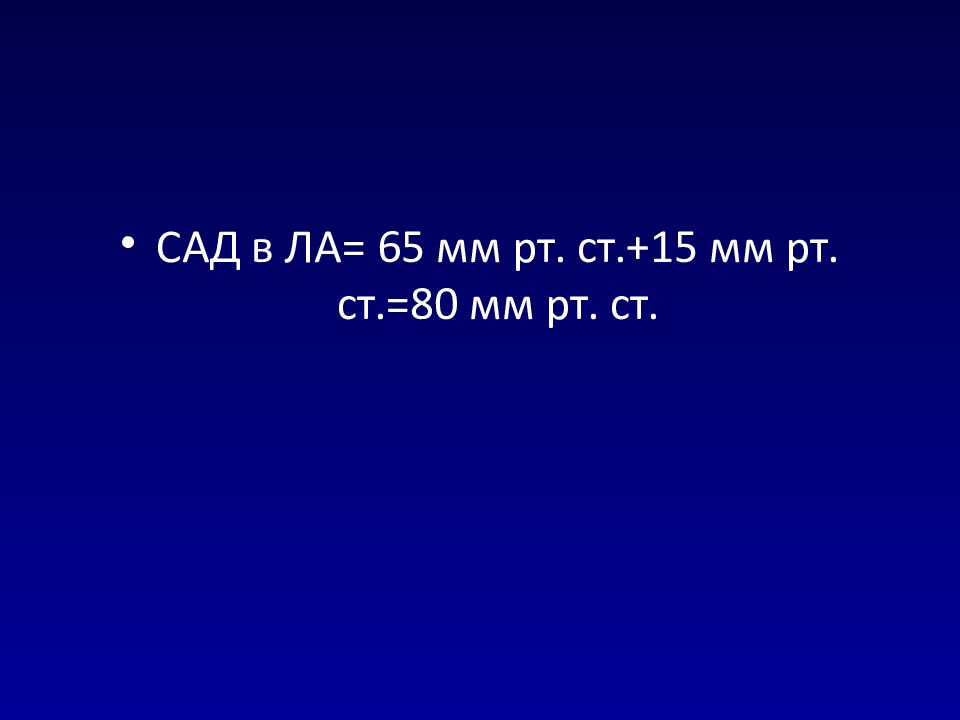

Слайд 138: Систолическое давление в легочной артерии

СДЛА (мм рт. ст.)=СДПЖ (мм рт. ст.)+ДПП (мм рт. ст.) СДЛА – систолическое давление в ЛА СДПЖ – систолическое давление в ПЖ ДПП – давление в ПП СДПЖ равняется градиенту давления ( Δ Р) между ПЖ и ПП: Δ Р=4 V ², где V – максимальная скорость трикуспидальной регургитации (м/с)

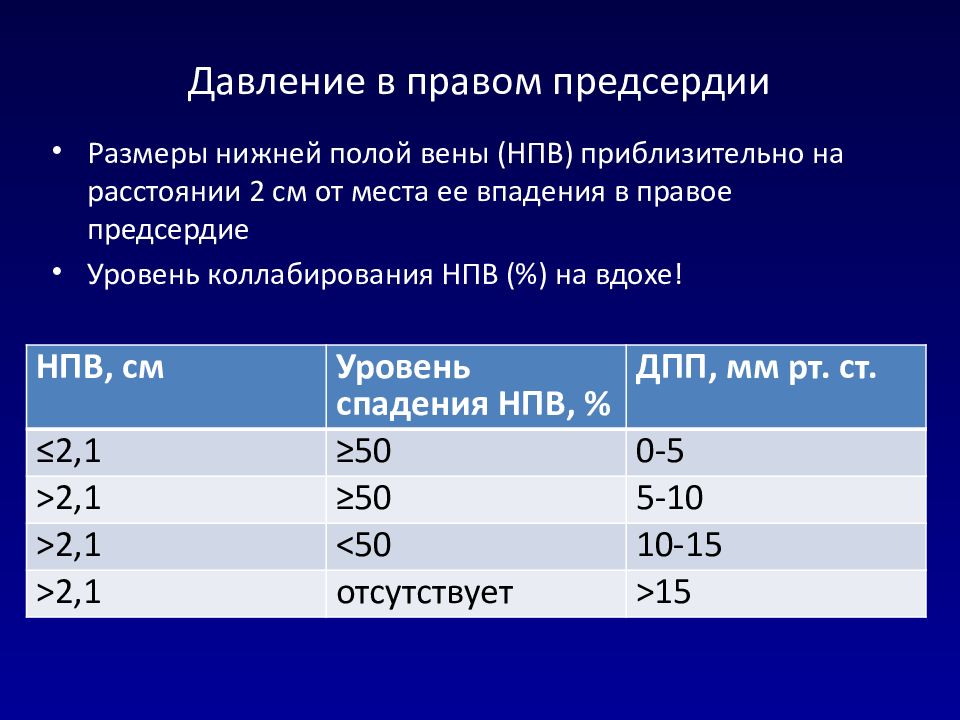

Слайд 139: Давление в правом предсердии

Размеры нижней полой вены (НПВ) приблизительно на расстоянии 2 см от места ее впадения в правое предсердие Уровень коллабирования НПВ (%) на вдохе! НПВ, см Уровень спадения НПВ, % ДПП, мм рт. ст. ≤2,1 ≥50 0-5 >2,1 ≥50 5-10 >2,1 <50 10-15 >2,1 отсутствует >15

Слайд 140

Следует отметить, что у здоровых, молодых спортсменов НПВ может быть дилатирована при нормальном давлении в ПП. Нижняя полая вена обычно дилатирована и не коллабирует на вдохе у пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких и, следовательно, в таких случаях не используется при оценке давления в ПП.

Слайд 142: Трикуспидальная регургитация 2-3 степени, максимальный градиент давления 65 мм рт. ст

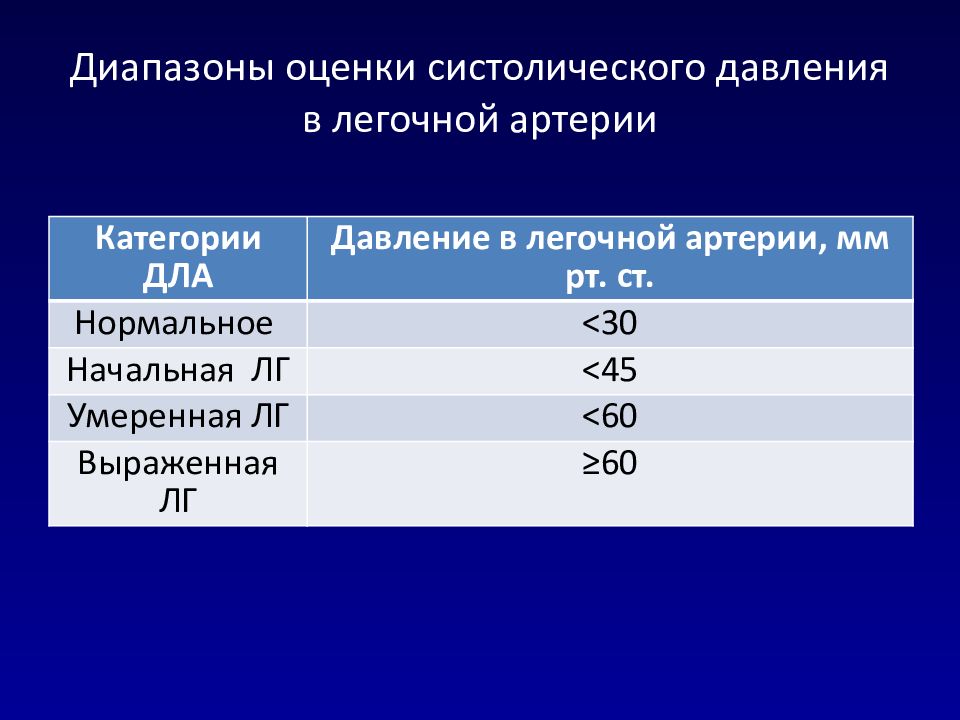

Слайд 146: Диапазоны оценки систолического давления в легочной артерии

Категории ДЛА Давление в легочной артерии, мм рт. ст. Нормальное <30 Начальная ЛГ <45 Умеренная ЛГ <60 Выраженная ЛГ ≥60

Слайд 148: Критерии оценки количества жидкости в полости перикарда

Незначительное количество – до 100 мл Умеренное – 100-500 мл Большое – 500 мл и более

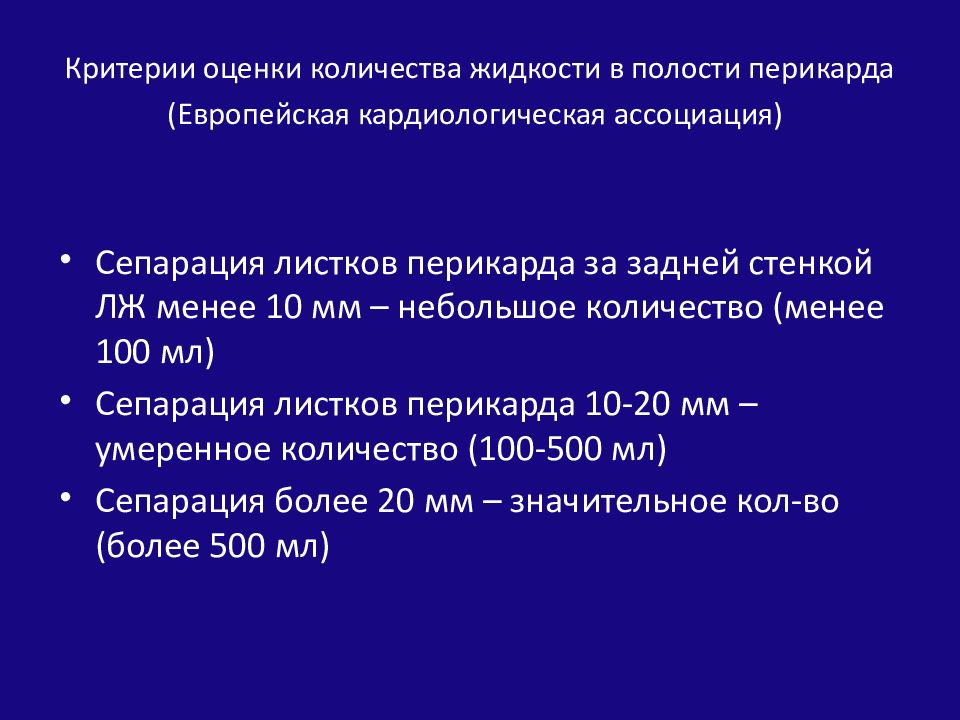

Слайд 149: К ритерии оценки количества жидкости в полости перикарда (Европейская кардиологическая ассоциация)

Сепарация листков перикарда за задней стенкой ЛЖ менее 10 мм – небольшое количество (менее 100 мл) Сепарация листков перикарда 10-20 мм – умеренное количество (100-500 мл) Сепарация более 20 мм – значительное кол-во (более 500 мл)

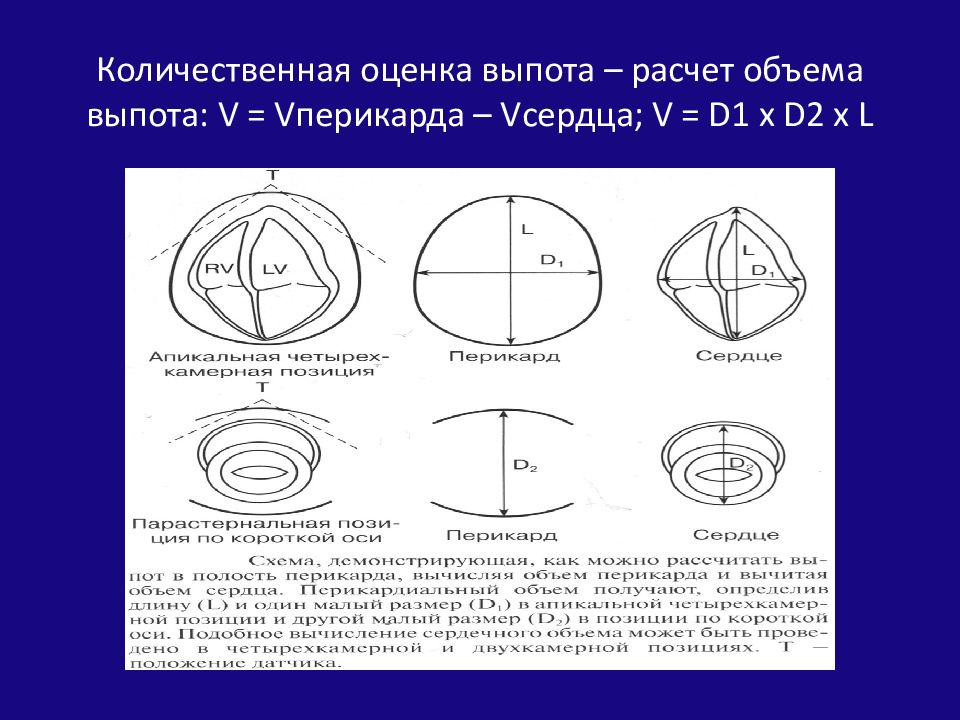

Слайд 150: Количественная оценка выпота – расчет объема выпота: V = Vперикарда – Vсердца ; V = D1 х D2 x L

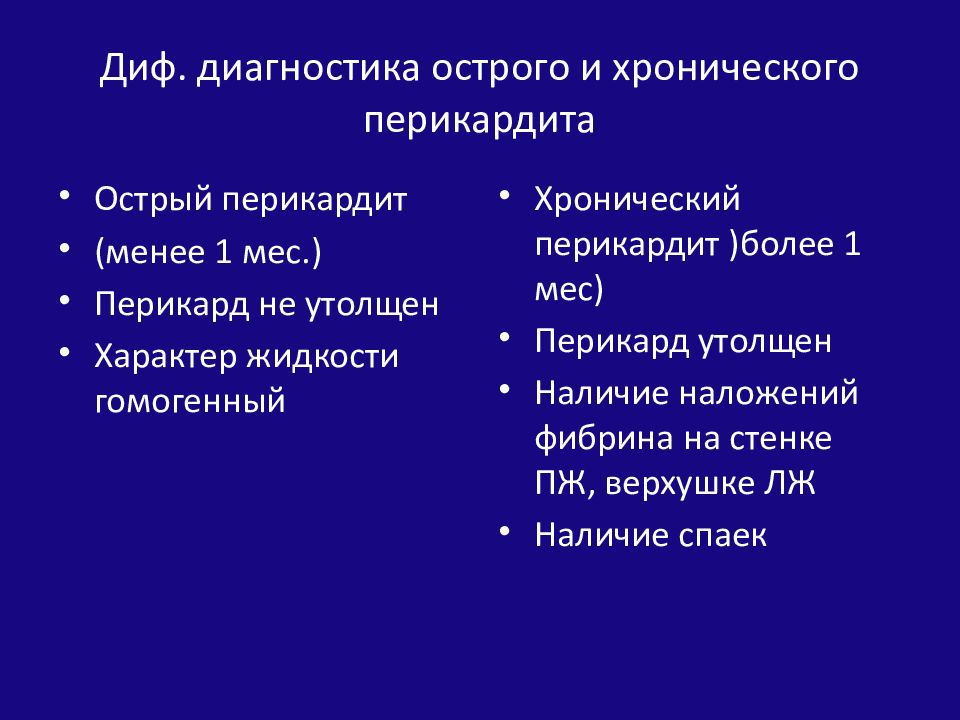

Слайд 151: Диф. диагностика острого и хронического перикардита

Острый перикардит (менее 1 мес.) Перикард не утолщен Характер жидкости гомогенный Хронический перикардит )более 1 мес ) Перикард утолщен Наличие наложений фибрина на стенке ПЖ, верхушке ЛЖ Наличие спаек

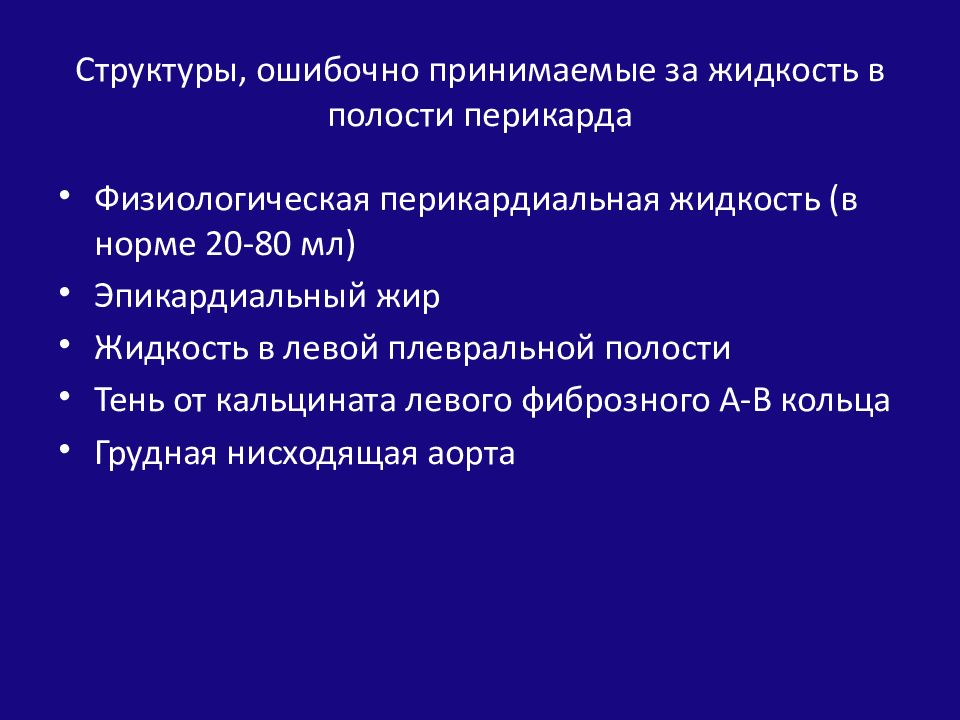

Слайд 152: Структуры, ошибочно принимаемые за жидкость в полости перикарда

Физиологическая перикардиальная жидкость (в норме 20-80 мл) Эпикардиальный жир Жидкость в левой плевральной полости Тень от кальцината левого фиброзного А-В кольца Грудная нисходящая аорта

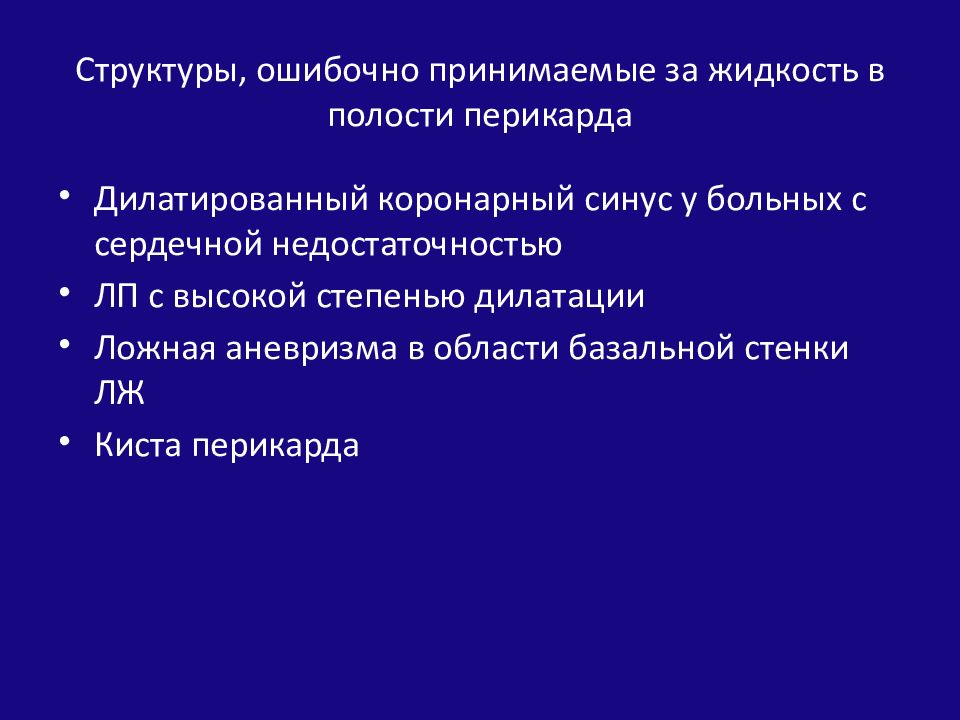

Слайд 153: Структуры, ошибочно принимаемые за жидкость в полости перикарда

Дилатированный коронарный синус у больных с сердечной недостаточностью ЛП с высокой степенью дилатации Ложная аневризма в области базальной стенки ЛЖ Киста перикарда

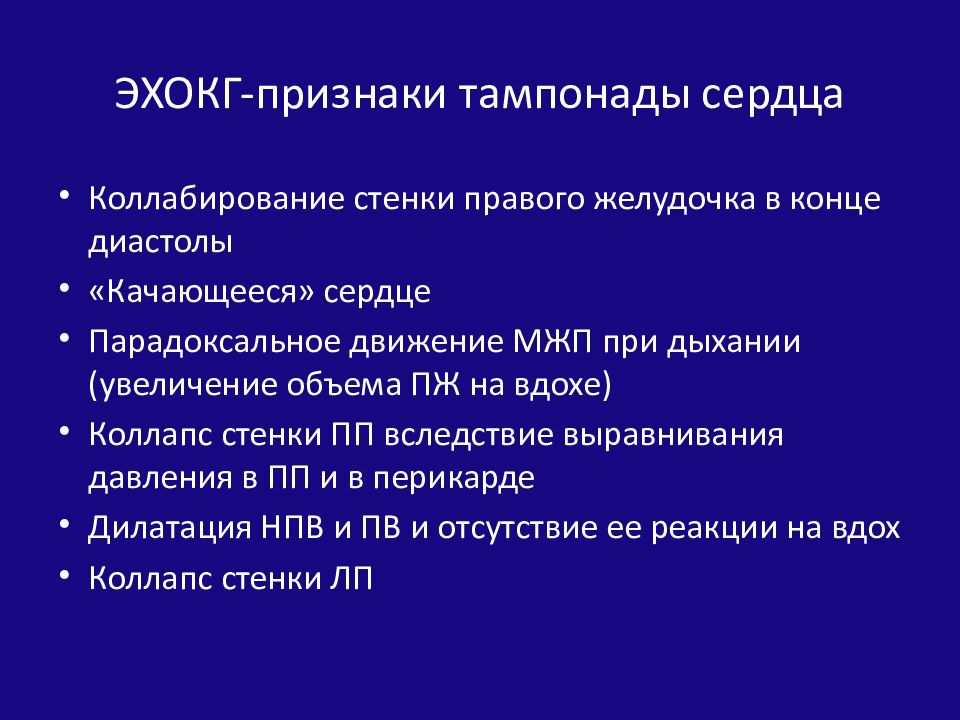

Слайд 154: ЭХОКГ-признаки тампонады сердца

Коллабирование стенки правого желудочка в конце диастолы «Качающееся» сердце Парадоксальное движение МЖП при дыхании (увеличение объема ПЖ на вдохе) Коллапс стенки ПП вследствие выравнивания давления в ПП и в перикарде Дилатация НПВ и ПВ и отсутствие ее реакции на вдох Коллапс стенки ЛП

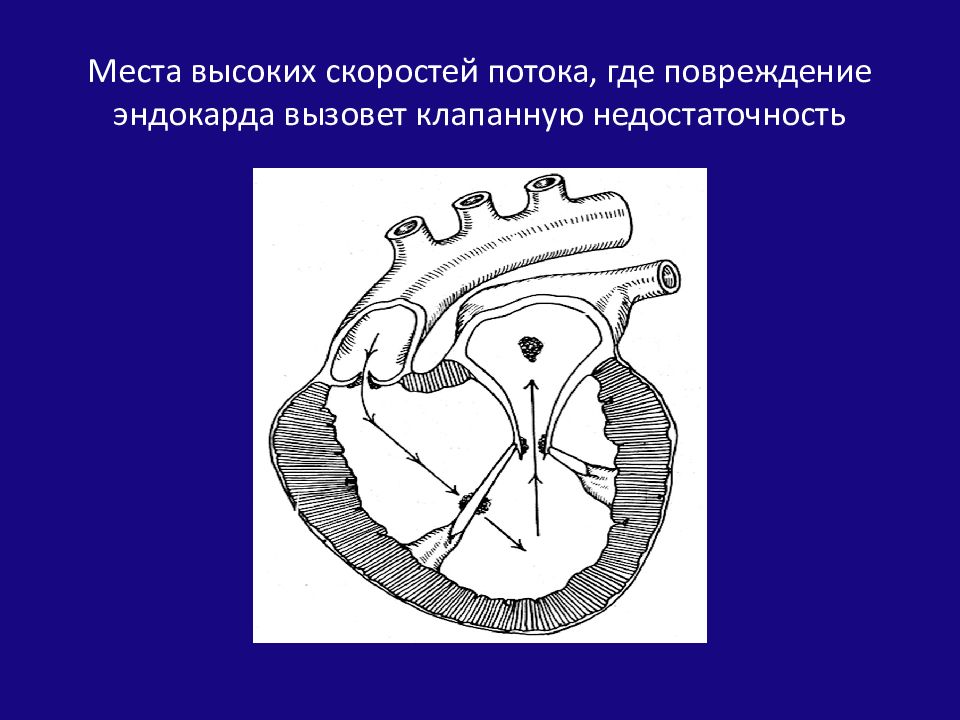

Слайд 168: Места высоких скоростей потока, где повреждение эндокарда вызовет клапанную недостаточность

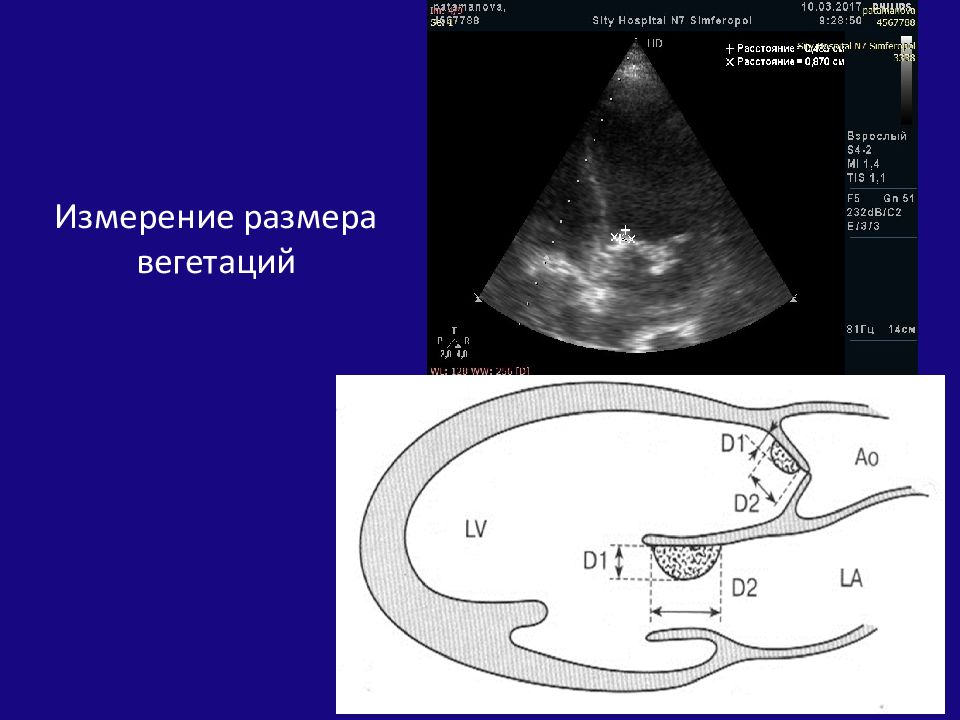

Слайд 169: Основные ЭхоКГ -критерии диагноза ИЭ :

a) мобильная, эхо-плотная масса, прикрепленная к эндокарду клапана или стенки, или имплантированная в материал протеза; b) наличие абсцессов или фистул; c) новый тип движения протеза клапана при раскрытии, особенно в позднем периоде после имплантации.

Слайд 179: Сеть Хиари »

Встречается в 2% случаев. Начинается возле места впадения НПВ, заканчивается возле места впадения коронарного синуса