Первый слайд презентации

Гистиоцитоз Х канд. мед. наук, доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии НМАПО им. П.Л. Шупика Гуменюк Галина Львовна ( Гистиоцитоз из клеток Лангерганса )

Слайд 2: Что такое гистиоциты?

Гистиоциты являются компонентом мононуклеарно-фагоцитарной системы, которая регулирует иммунный ответ и играет важную роль в защите от инфекций.

Слайд 3: Что такое гистиоциты?

Гистиоциты являются компонентом мононуклеарно-фагоцитарной системы, которая регулирует иммунный ответ и играет важную роль в защите от инфекций.

Слайд 4: ГИСТИОЦИТАРНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Патологические состояния, связанные с гистиоцитами включают в себя три большие группы заболеваний.

Слайд 5: Т ри большие группы заболеваний:

I. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ранее известный как гистиоцитоз Х); II. Злокачественный гистиоцитоз; III. Вирус-ассоциированный гемофагоцитарный синдром.

Слайд 6: Гистиоцитоз из клеток Лангерганса

прежние термины: гистиоцитоз Х, болезнь Хенда- Шуллера - Кристиана, эозинофильная гранулема ( болезнь Таратынова ), болезнь Леттерера-Сиве

Слайд 7: Определение

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса ( ГКЛ ) – исключительно разнообразное по клиническим проявлениям и течению заболевание, характеризующееся накоплением и/или пролиферацией в очагах поражения клеток с характеристиками эпидермальных гистиоцитов - клеток Лангерганса.

Слайд 8: ГИСТИОЦИТОЗ Х

группа заболеваний неясной этиологии с общим патогенезом, в основе которого лежит реактивная пролиферация гистиоцитов с накоплением в них продуктов нарушенного обмена.

Слайд 9: I. Термин гистиоцитоз из клеток Лангерганса (ГКЛ)

включает в себя широкий спектр клинических синдромов, которые описывались как отдельные нозологические формы: 1. эозинофильная гранулема кости (болезнь Таратынова ), 2. болезнь Леттерера-Сиве (с преимущественным поражением кожи и легких), 3. болезнь Хенд-Шуллера-Кристиана с вовлечением в процесс многих систем и органов. Поскольку эти состояния возникают вследствие патологии одной клеточной линии и являются проявлением одного заболевания в настоящее время их не разделяют, а описывают вместе.

Слайд 10: II. Злокачественный гистиоцитоз -

очень редкий злокачественный процесс, связанный с пролиферацией гистиоцитов. Клинически заболевание проявляется лимфаденопатией и общими симптомами ( слабость, рецидивирующая лихорадка, потеря веса ). При обследовании больных выявляется поражение костного мозга с характерными признаками злокачественного процесса. С современных диагностических позиций (иммуногистохимически) многие случаи злокачественного гистиоцитоза сейчас классифицируются как Ki-1 позитивные крупноклеточные анапластические лимфомы, преимущественно Т- клеточного происхождения (т.е. не истинно гистиоцитарного происхождения). Эта патология лечится по программам для лимфом высокой степени злокачественности в соответствии с установленным типом опухоли.

Слайд 11: III. Вирус-ассоциированный гемофагоцитарный синдром -

это проявление патологического ответа на обычное инфекционное заболевание. - Чаще всего этот синдром связывается с простым герпесом, ветряной оспой, ЦМВ, ЭБВ и аденовирусной инфекцией. При этих состояниях регистрируется существенная гепатоспленомегалия и значительная инфильтрация костного мозга гемофагоцитирующими клетками, что и является диагностическим критерием заболевания. Клетки Лангерганса отсутствуют ! Как правило, заболевание разрешается самостоятельно, однако в тяжелых случаях возможно назначение стероидов или даже метотрексата и этопозида.

Слайд 12: Этиология и патогенез

Этиология и патогенез ГКЛ не известны. Обсуждаются природа заболевания: - иммунопатологическая, - опухолевая.

Слайд 13: Этиология и патогенез

В пользу иммунопатологической природы ГКЛ свидетельствует высокая частота спонтанных ремиссий, низкая летальность (у детей – 15 %, у взрослых – 3 %), отсутствие хромосомных аномалий в клетках из очагов поражения. В пользу опухолевой природы - клональный характер пролиферации клеток Лангерганса в очагах поражения. В патогенезе разнообразных клинических и морфологических проявлений ГКЛ ведущая роль отводится цитокинам, которые продуцируются Т-лимфоцитами и клетками Лангерганса в очагах поражения и опосредуют локальное накопление клеток воспалительного инфильтрата (эозинофилы, макрофаги, гигантские многоядерные клетки), разрушение и восстановление окружающих нормальных тканей.

Слайд 14: Патогномоничным признаком гистиоцитоза из клеток Лангерганса

является наличие так называемых клеток Лангерганса - мононуклеаров с дольчатым ядром, складчатым хроматином и эозинофильной цитоплазмой. Их возникновение связано с пролиферацией реактивных фагоцитирующих гистиоцитов, лимфоцитов и других полиморфных клеток. Диагностическим признаком клеток Лангерганса является наличие гранул Бербека (внутриклеточных органелл в виде ракетки), которые можно увидеть только под электронным микроскопом. Недавно были описаны иммунологические характеристики этих клеток: CD45, S 100 и CD1а положительны, CD 14 и фактор Х111а негативны. (Гистиоцитарное общество, 1987г).

Слайд 15: Гистиоцитоз Х (история):

В начале 20 века различные варианты этого заболевания были охарактеризованы как самостоятельные нозологические. В 1953 г. L. Lichtenstein объединил ранее описанные варианты под общим названием «Гистиоцитоз Х». В 1973 г. С. Nezelof с соавт. идентифицировал гистиоциты из очагов поражения как клетки, несущие структурно-функциональные маркеры эпидермальных клеток Лангерганса. В 1987 г. историческое название “Гистиоцитоз Х” было предложено заменить термином “Гистиоцитоз из клеток Лангерганса”, так как последний отражает гистогенетическое происхождение клеток, составляющих морфологическую и патофизиологическую основу данного заболевания.

Слайд 16: Эпидемиология

40 новых случаев заболевания/год (Франция) 0,05-0,5/100 000 детей (США) 1/250-300 000 в год (Англия) Возраст 5-20 лет Гистиоцитоз из клеток Лангерганса - редкое заболевание, в детском возрасте. Встречается с частотой 3 - 4 случая на 1 миллион детского населения в год, у взрослых – еще реже, с частотой не превышающей 1: 560 000 взрослых.

Слайд 17: Гистиоцитоз Х (эпидемиология)

Распространенность гистиоцитоза X неуклонно растет. На его долю приходится от 1 до 5 % интерстициальных заболеваний легких неизвестной этиологии.

Слайд 18: Гистиоцитоз из клеток Лангерганса

Эозинофильная гранулема (болезнь Таратынова) наблюдается преимущественно у детей школьного возраста (изолированное поражение костей; доброкачественное течение). Синдром Letterer-Siwe ( болезнь Леттерера-Сиве ) чаще встречается у детей раннего возраста. Развивается остро с высокой лихорадкой. Злокачественное течение. (гепатоспленомегалия, аденопатия, кожная сыпь, нарушения дыхания, нарушения коагуляционных свойств крови). Синдром Hand-Schuller-Christian ( болезнь Хенд-Шуллера-Кристиана ) - ксантоматоз. Триада: поражение костей черепа, экзофтальм, скрытый диабет; хроническое течение)

Слайд 19: Болезнь Таратынова (эозинофильная гранулема)

наблюдается преимущественно у детей школьного возраста. Типичны: общая слабость, повышенная утомляемость, пониженный аппетит, боль в костях (поражаются как плоские, так и трубчатые кости ), повышенная СОЭ, иногда эозинофилия. В ряде случаев болезнь протекает бессимптомно и заканчивается самопроизвольным излечением. На рентгенограммах костей обнаруживаются очаги деструкции, чаще округлой или овальной формы без зон склероза. В незначительном числе случаев клиническая картина болезни более яркая: несахарное мочеизнурение, экзофтальм, гепато- или гепатоспленомегалия, анемия, различные изменения кожи и др.

Слайд 20: Синдром Letterer-Siwe ( болезнь Леттерера-Сиве )

чаще встречается у детей раннего возраста. Развивается остро (реже исподволь) с высокой лихорадкой, кожными высыпаниями (папулы в области грудины, позвоночника с желтоватыми корочками, геморрагии, мокнутие, себорея), гепатоспленомегалией, генерализованным увеличением лимфатических узлов, отитами и/или мастоидитами, поражением легких (интерстициальная пневмония), поражением плоских костей, несахарным мочеизнурением, экзофтальмом, повышенной СОЭ, нейтрофильным лейкоцитозом. На рентгенограммах - деструктивные изменения в костях.

Слайд 21: Для диссеминированной формы этой болезни ( синдром Хенда-Шуллера- Кристиана )

характерны эндокринные нарушения. Менее чем у 10% больных с этим синдромом наблюдается классическая триада признаков ( триада Кристиана ): - дефекты развития черепа, - Экзофтальм, - несахарный диабет. У 5-50% больных проявляется только несахарный диабет.

Слайд 22: Болезнь Хенда - Шуллера - Кристиана

поражает детей любого возраста. Типичны дефекты костей черепа или/и таза, экзофтальм, несахарный диабет. Могут наблюдаться и сочетания других признаков, что связано с поражением других органов: ожирение, отставание в физическом развитии, гепатомегалия, лимфаденопатия, петехиальная сыпь, себорея, изменения в легких, стоматиты. В крови определяется лейкоцитоз, эозинофилия, увеличение количества ретикулярных и плазматических клеток, повышенная СОЭ, гиперхолестеринемия, гипоальбуминемия, гиперглобулинемия, гипербеталипопротеинемия. Часто присоединяется вторичная инфекция.

Слайд 23: Органы-мишени:

Кожа, печень, селезенка, легкие, кости, лимфатические узлы. При поражении костей - остеолизис с поражением мягких тканей (деформации, боли, переломы). Поражение костей черепа, таза и позвонков – в 50 %.

Слайд 24: Другие эндокринные нарушения :

гиперосмоляльность плазмы, сопровождающаяся гипернатриемией ( гипернатриемический синдром гиперосмолярности ), задержка роста, гиперпролактинемия, вторичный гипогонадизм, гипопитуитаризм, первичный или вторичный гипотиреоз, сахарный диабет.

Слайд 25: Почему?

Все эти нарушения обусловлены инфильтрацией гипоталамуса или нейрогипофиза клетками Лангерганса. У больных с гистиоцитозом X и несахарным диабетом при МРТ обнаруживают дефекты гипоталамуса и нейрогипофиза.

Слайд 26: Классификация

ГКЛ можно разделить на две большие группы: моносистемную (поражение одного органа или системы органов) полисистемную (поражение двух и более органов или систем органов) формы заболевания. Моносистемное заболевание может протекать с одним очагом поражения (одноочаговые) или двумя и более очагами (многоочаговые), с нарушением и без нарушения функции жизненно важных органов.

Слайд 27: Клинические формы гистиоцитоза из клеток Лангерганса (ГКЛ)

Моносистемный ГКЛ: Одноочаговое поражение костей скелета, Многоочаговое поражение костей скелета, Изолированное поражение кожи. Поражение одной или нескольких групп лимфатических узлов Полисистемный ГКЛ: С дисфункцией жизненно важных органов, Без дисфункции жизненно важных органов.

Слайд 28: Поражение одной системы

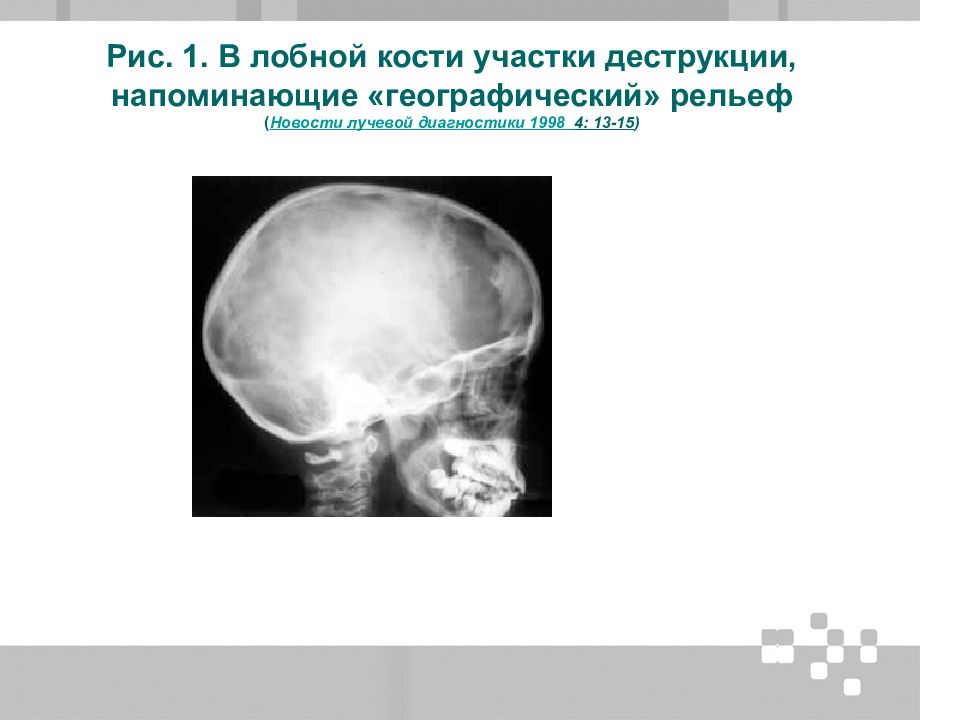

Самое частое проявление ГКЛ - это вовлечение костей скелета : Больные жалуются на возникновение болей или болезненной припухлости в разных частях тела. Иногда, при бессимптомном течении, костный очаг выявляется случайно при рентгенологическом обследовании по другому поводу. Рентгенологически выявляются литические очаги неправильной формы с четко очерченными границами.

Слайд 30: Рис. 2. Поражение длинных трубчатых костей (большеберцовой). Четкие фестончатые контуры очагов, однородность фона, отсутствие включений ( Новости лучевой диагностики 1998 4: 13-15 )

Слайд 31: Рис. 3. Изменения в позвоночнике - компрессионные переломы позвонков Новости лучевой диагностики 1998 4: 13-15

Слайд 32: Поражение одной системы. 1. В овлечение костей скелета

Биопсия очага с последующими морфологическим и иммуногистохимическими исследованиями даст возможность поставить диагноз ГКЛ, окончательное заключение о характере заболевания можно будет сделать только после электронной микроскопии. В ряде случаев тотальной биопсии очага оказывается достаточным для спонтанной ремиссии локального поражения. При выявлении одиночного очага в костях скелета необходимо обследовать всю костную систему посредством остеосцинтиграфии, но нужно иметь в виду, что при данной патологии очаги часто могут быть "немыми" для ОСГ.

Слайд 33: Поражение одной системы. 1. В овлечение костей скелета

Если при клиническом обследовании не выявлятся признаков вовлечения других систем (кожи, легких, гепатоспленомегалии, анемии) нет необходимости в углубленном стадирующем обследовании. При отсутствии явного прогрессирования костных поражений оправдана выжидательная тактика без использования каких - либо лечебных воздействий. При болевом синдроме или неврологической симптоматике, связанной с пораженим позвонков, возможно использование локальной лучевой терапии. При бессимптомном течении поражении позвонков лучевая терапия не показана.

Слайд 34: Поражение одной системы

2. Поражение кожи. Классическое проявление этого вида ГКЛ - возникновение себоррейных высыпаний на волосистой части головы и других участках тела. Клинически заболевание очень схоже с экссудативным диатезом и поэтому долгое время кожная сыпь может расцениваться как проявление аллергии.

Слайд 35: Поражение одной системы

3. Поражение ушей. Клинически это проявляется отитом с выделениями желтоватого цвета, при рентгеноглогическом обследовании может выявляться деструкция мастоидального отростка. Часто это сопровождается шейной лимфаденопатией, иногда с формированием свищей с характерным отделяемым.

Слайд 36: Один из характерных симптомов ГКЛ - несахарный диабет !

может быть следствием первичного вовлечения гипофиза, либо результатом вторичного вовлечения гипоталамуса при поражении орбиты, основной кости или мастоидального отростка. Клинически это проявляется полиурией и полидипсией. АДГ* - статус больного определяется либо при помощи теста с обезвоживанием, либо определением уровня вазопрессина в сыворотке крови. Коррекция этих расстройств осуществляется совместно с эндокринологом. Из специфического лечения в этих случаях показана лучевая терапия и химиотерапия.

Слайд 37: Диагностика несахарного диабета

основывается на характерной клинико-лабораторной картине: полидипсия, полиурия, изогипостенурия.

Слайд 38: Генерализованное заболевание

проявляется сочетанным поражением кожи, легких, костей, печени, селезенки, лимфатических узлов и костного мозга. Выделяется подгруппа больных с худшим прогнозом: обычно это маленькие дети с распространенным вовлечением печени, селезенки и костного мозга. Часто это сочетается с массивным поражением кожи.

Слайд 39: Генерализованное заболевание

Полное обследование больного должно включать: - рентгенологическое обследование скелета; - ОСГ; - миелограмму; - трепанбиопсию костного мозга; - рентгенографию грудной клетки (при поражении легочной ткани выявляются характерные изменения, похожие на медовые соты); - УЗИ брюшной полости; - функциональные легочные пробы (у старших детей); - функциональные печеночные пробы; - биопсия доступных очагов (обычно в кожных пробах присутствует характерная клеточная инфильтрация).

Слайд 40: Течение заболевания ГКЛ

Для ГКЛ характерно волнообразное течение с рецидивирующими эпизодами активности, которые продолжаются в течение нескольких месяцев и регистрируются по распространению кожных поражений, появлению опухолеподобных очагов, развитию функциональных нарушений со стороны внутренних органов.

Слайд 41: Стадии заболевания

Выделяют: активную и неактивную. Активный ГКЛ разделяют на: регрессирующий, стабильный прогрессирующий. Выделение указанных клинических форм по степени распространенности и активности ГКЛ имеет достоверную связь с прогнозом и ответом на лечение при детской форме заболевания (но не при взрослой!)

Слайд 42: Клинические признаки и симптомы (1)

Клиническая симптоматика и исходы ГКЛ варьируют от спонтанно излечивающихся одиночных очагов поражений до быстро прогрессирующих диссеминированных форм, приводящих к полиорганной недостаточности. Наиболее часто встречаются : одиночные или множественные поражения костей, преимущественно свода черепа, голеней, ребер, таза, позвонков, нижней челюсти. Поражение костей проявляется болями и опухолью, исходящей из очага деструкции. При расположении очагов в верхней и нижней челюсти наблюдается выпадение зубов. Поражение височной кости и сосцевидного отростка сопровождается развитием среднего отита.

Слайд 43: Клинические признаки и симптомы (2)

Развитие несахарного диабета, который изредка сочетается с дисфункцией передней доли гипофиза или гипоталамической дисфункцией (ожирение, аменорея). В 30-40 % случаев встречаются поражения кожи: дерматозы папулодесквамозного, себоррейного, экзематозного и реже ксантоматозного типов. Лимфатические узлы поражаются у детей в 20-30 % случаев, у взрослых – значительно реже (4 %). При расположении патологических очагов ретроорбитально наблюдается одно- или двусторонний экзофтальм.

Слайд 44: Поражение легких

Поражение легких чаще встречается у мужчин молодого и среднего возраста, обычно заядлых курильщиков. Если нет сопутствующего поражения костей, отличить гистиоцитоз X от других интерстициальных заболеваний легких по клинической картине невозможно.

Слайд 45: Клинические признаки и симптомы (3)

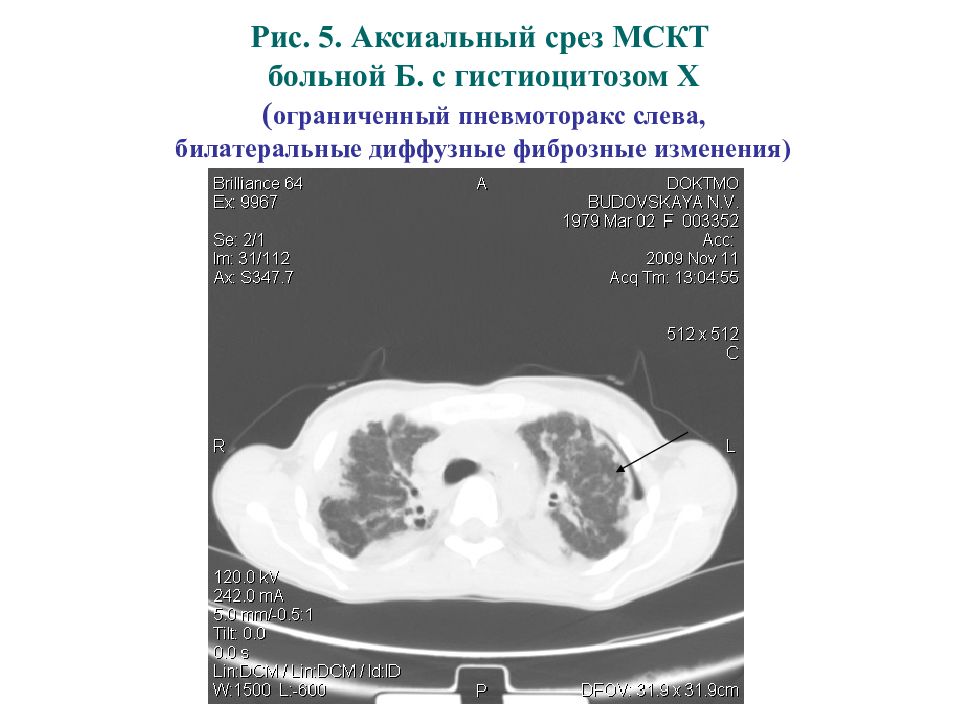

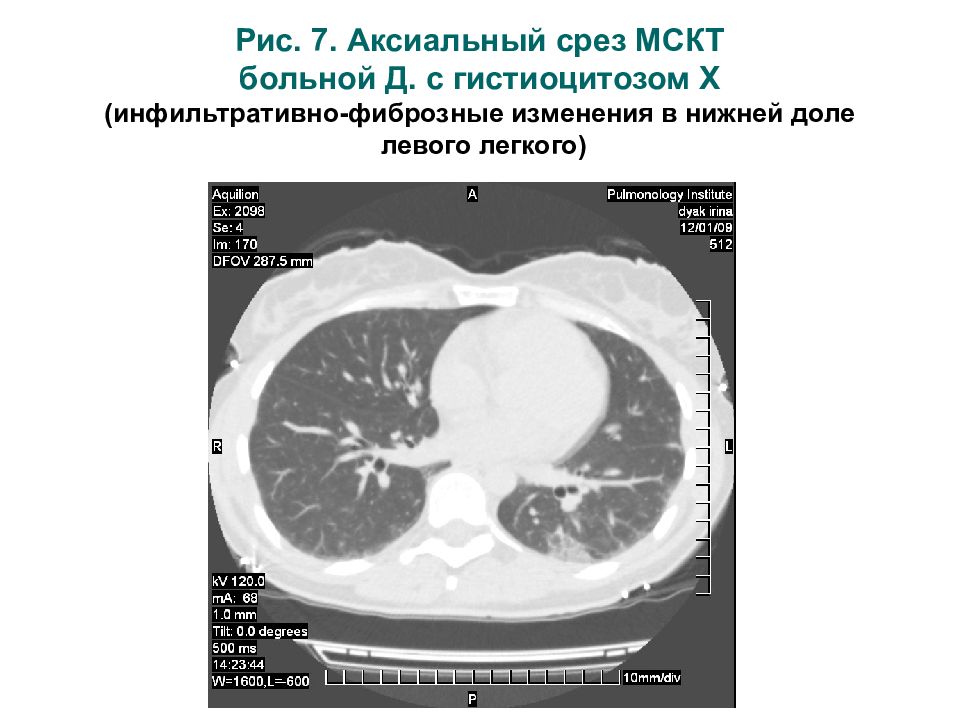

Поражение легких является редким (2%) начальным и частым (60%) поздним, прогностически неблагоприятным симптомом у детей. Напротив, у 50-60% взрослых больных ГКЛ наблюдается изолированное поражение легких, которое протекает бессимптомно и выявляется при случайных рентгенологических исследованиях в виде очаговой диссеминации на фоне усиленного и сетчато-тяжистого легочного рисунка. По мере прогрессирования ГКЛ появляются клинические симптомы в виде непродуктивного кашля и одышки при физической нагрузке.

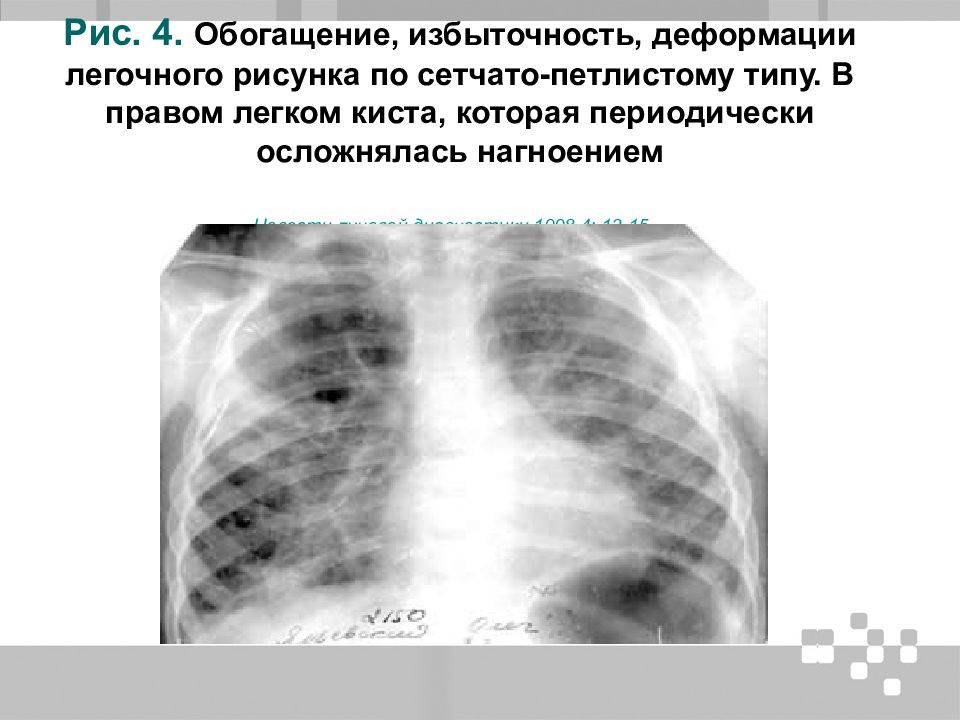

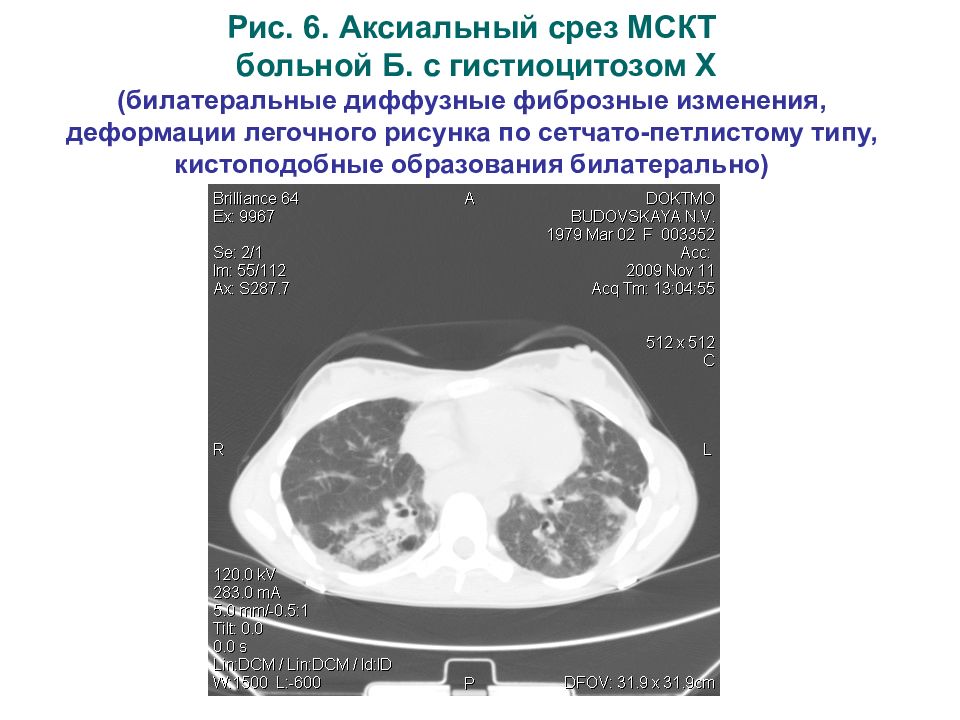

Слайд 46: Клинические признаки и симптомы (4)

Следующая стадия поражения легких характеризуется фиброзным замещением очагов поражения: рентгенологически нарастают изменения легочного рисунка с грубой деформацией его, возникают эмфизематозные изменения в виде булл, формируется картина "сотового легкого". Эти изменения локализуются, как правило, по периферии верхнего и среднего легочных полей и являются причиной рецидивирующих спонтанных пневмотораксов.

Слайд 48: Рис. 5. Аксиальный срез МСКТ больной Б. с гистиоцитозом Х ( ограниченный пневмоторакс слева, билатеральные диффузные фиброзные изменения)

Слайд 49: Рис. 6. Аксиальный срез МСКТ больной Б. с гистиоцитозом Х (билатеральные диффузные фиброзные изменения, деформации легочного рисунка по сетчато-петлистому типу, кистоподобные образования билатерально)

Слайд 50: Рис. 7. Аксиальный срез МСКТ больной Д. с гистиоцитозом Х (инфильтративно-фиброзные изменения в нижней доле левого легкого)

Слайд 51: Рис. 8. Боковой сагитальный срез МСКТ больной Д. с гистиоцитозом Х (незначительные фиброзные изменения в переднем сегменте верхней доли левого легкого и массивные, фиброзно-кистозные изменения нижней доли левого легкого)

Слайд 52: Клинические признаки и симптомы (5)

Поздняя фиброзно-склеротическая стадия ГКЛ легких проявляется симптомами дыхательной недостаточности и хронического легочного сердца. Заболевание в этой стадии утрачивает характерные морфологические и рентгенологические черты : картина "сотового легкого" служит отображением фиброзирующего альвеолита, не имеющего специфических черт исходного процесса.

Слайд 53: Исследование функции внешнего дыхания

Исследование ФВД выявляет и обструктивные и рестриктивные нарушения. По мере прогрессирования болезни обструктивные нарушения нарастают, а рентгенологическая картина приближается к таковой при ХОЗЛ.

Слайд 54: Клинические признаки и симптомы (6)

Высокая лихорадка, гепатоспленомегалия и цитопения не характерны для взрослых больных ГКЛ, но встречаются у детей при диссеминированных формах заболевания, характеризующихся крайне неблагоприятным прогнозом.

Слайд 55: Диагностика

Диагноз ГКЛ базируется на комплексной оценке клинико-рентгенологической картины заболевания и данных морфологического исследования биоптатов пораженных органов или тканей.

Слайд 56: Диагностика

Основой морфологического диагноза ГКЛ служит выявление в очагах поражения крупных клеток, диаметром 15-25 мкм с овальным, почковидным или изрезанным ядром с нежным, равномерно распределенным хроматином и 1-2 обычно маленькими ядрышками. Диагноз ГКЛ считается доказанным при идентификации на этих клетках специфического маркера клеток Лангерганса - поверхностного CD1a антигена или выявлении при электронномикроскопическом исследовании уникальных цитоплазматических органелл - гранул Бербека. Если диагностика основывается только на морфологических критериях, диагноз ГКЛ рассматривается как вероятный.

Слайд 57: Диагностика (Гистологическая картина)

Помимо клеток Лангерганса в очагах поражения присутствует различное количество эозинофилов, нейтрофилов, лимфоцитов, фагоцитирующих макрофагов, а также гигантские многоядерные клетки, очаги некроза и фиброз. Гистологическая картина выглядит полиморфной и тесно связана со стадией эволюции патологического процесса. На ранних стадиях в очагах поражений накапливается большое количество клеток Лангерганса, характерно (но не обязательно) формирование гранулем. По мере развития процесса число клеток Лангерганса и степень полиморфноклеточной инфильтрации уменьшаются. В конечных стадиях гранулемы преобладают явления фиброза, диагностические клетки Лангерганса могут отсутствовать, что препятствует верификации диагноза ГКЛ.

Слайд 58: Диагностика

Морфологическое исследование пунктата костного мозга обычно выявляет нормальный клеточный состав; могут обнаруживаться единичные клетки Лангерганса, однако их диагностическое значение невелико. Более информативно гистологическое исследование трепанобиоптата костного мозга : у больных с поражением костей можно выявить характерные гранулемы, включающие клетки Лангерганса.

Слайд 59: Диагностика (Рентгенография)

Рентгенография костей скелета и легких – необходима для выявления и оценки степени распространенности ГКЛ. Типичные очаги поражения в костях скелета имеют литический характер, реже встречаются смешанные - остеолитические и остеопластические. КТ и МРТ являются более чувствительными методами и позволяют выявить поражение костей и легких на стадиях, не доступных визуализации рентгенографией.

Слайд 60: Необходимо дифференцировать

1. с другими вариантами гистиоцитозов (гемофагоцитарный синдром, ксантогранулема, синусовый гистиоцитоз с массивной лимфоаденопатией); 2. заболеваниями, протекающими с поражением костей скелета, кожи, легких, эндокринной системы: гемобластозы и лимфопролиферативные заболевания, прежде всего миеломная болезнь и лимфогранулематоз; заболевания кожи (себоррейный дерматит, экзема, псориаз); туберкулез легких, саркоидоз, фиброзирующий альвеолит; аденома гипофиза.

Слайд 61: Необходимо подчеркнуть, что :

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса не является злокачественным процессом, но эти дети, как правило, лечатся в онкологических отделениях, поскольку часто в лечении этих больных приходится использовать цитостатики.

Слайд 62: Лечение

Лечение, как правило, проводится в стационаре. При острых проявлениях назначают глюкокортикоиды в сочетании с цитостатиками

Слайд 63: Лечение при одиночных очагах поражения

рекомендуется выжидательная тактика, инфильтрация очагов кортикостероидами (40-200 мг метилпреднизолона) или локальное облучение в низких дозах 5-6 гр в случаях: упорного болевого синдрома, при угрозе нарушения функции жизненно важного органа (например, компрессия зрительного нерва) или опасности перелома кости в области очага деструкции.

Слайд 64: Лечение при диссеминированных поражениях кожи

используют топические или системные кортикостероиды, ультрафиолетовое облучение (PUVA), в резистентных случаях - монохимиотерапию вепезидом (100 мг/м2 в день в течение 3 дней, курсы повторяют с интервалом 3 недели). При других моносистемных формах ГКЛ (многоочаговое поражение костей или изолированное поражение легких) единая тактика лечения не разработана.

Слайд 65: Лечение ГКЛ

Цитостатическая полихимиотерапия резервируется за прогностически неблагоприятными полисистемными формами ГКЛ, протекающими с поражением жизненно важных органов и развитием дисфункции последних. Лучшие результаты получены при использовании полихимиотерапии, включающей преднизолон, вепезид и винбластин (Протокол LCH-II). Экспериментальные методы лечения ГКЛ включают 2-хлордеоксиаденозин, ретиноиды, талидомид, циклоспорин А, интерферон-альфа, однако, ни один из перечисленных препаратов не имеет доказанной эффективности.

Слайд 66: Лечение ГКЛ

Не оправдано применение цитостатической химиотерапии при одиночных очагах поражения и в случае неактивного ГКЛ с наличием необратимых осложнений (например, несахарный диабет, фиброз легких). Не обоснован частый (более 1-2 раз в 12 месяцев) рентгенологический контроль за состоянием очагов поражения в костях.

Слайд 67: Лечение больного ГКЛ с мультисистемным процессом

зависит от распространения заболевания и наличия патологических симптомов.

Слайд 68: Лечение с мультисистемным процессом

Если болезнь протекает относительно спокойно, то требуется минимальное терапевтическое вмешательство. При массивном вовлечении кожи или ушей показано лечение винкристином и преднизолоном в качестве первой линии терапии. Как было показано в ряде клиник, эффективно местное применение мустина при больших кожных поражениях. В рефрактерных случаях или в случаях агрессивного течения заболевания, особенно у малышей, дополнительно к названным медикаментам добавляется этопозид.

Слайд 69: Прогноз

Агрессивное течение ЛКГ у маленьких больных сопряжено со значительной летальностью, как по причине самого заболевания (инфильтрация костного мозга), так и в результате септических осложнений на фоне миелосупрессии.

Слайд 70: При поражении легких

Отказ от курения обязателен. В некоторых случаях этого бывает достаточно для стабилизации и даже для улучшения состояния. Глюкокортикоиды обычно бесполезны, а пеницилламин далеко не всегда предотвращает пневмосклероз. Остеолитические очаги иногда требуют лучевой терапии. При нарастающей обструкции дыхательных путей можно назначить бронходилататоры и другое симптоматическое лечение, но успех не гарантирован. В некоторых случаях прибегают к трансплантации легких

Слайд 71: Лечение

Цель лечения – предупреждение поражения жизненно важных органов и развития необратимых осложнений (несахарный диабет и другие эндокринопатии, фиброз легких). Эффективность лечения определяется по состоянию очагов поражения, доступных визуальному, УЗИ или рентгенологическому контролю. Регресс старых очагов и отсутствие новых поражений свидетельствует об эффективности лечения или спонтанном переходе ГКЛ в неактивную стадию.

Слайд 72: Прогноз

При одноочаговом ГКЛ и многоочаговом поражении костей – прогноз благоприятный, угрозы для жизни нет, возможны спонтанные ремиссии. При полисистемном ГКЛ общая выживаемость составляет 80 % у детей и 95-97 % у взрослых. При развитии необратимых осложнений (эндокринопатии, поражение слухового или зрительного нерва в результате компрессии гранулематозной тканью, фиброз легких, склерозирующий холангит) прогноз определяется степенью дисфункции пораженного органа.