Первый слайд презентации: Инфекционный токсикоз Инфекционно-токсический шок

Эверт Л.С. – д.м.н., проф.

Слайд 2: Синдром инфекционного токсикоза

Общая характеристика инфекционного токсикоза Инфекционный токсикоз — это неспецифический клинический симптомокомплекс, развивающийся в детском организме в ответ на воздействие инфекционного агента с бурным развитием нарушения гомеостаза и сознания. Нарушение сознания отличает инфекционный токсикоз от интоксикации. Выделяют такие виды нарушения сознания, как сомнолентность, ступор, сопор, кома.

Слайд 3: Синдром инфекционного токсикоза

Сомнолентность — состояние, характеризующееся вялостью, сонливостью с короткими, но часто возникающими периодами неглубокого сна. Ребенок безразличен (в том числе к матери), слабо реагирует на осмотр и переодевание. Он не плачет и кричит, а тихо стонет. Кожная чувствительность и сухожильные рефлексы снижены.

Слайд 4: Синдром инфекционного токсикоза

Ступор — состояние оцепенения, из которого больной выходит с трудом. Могут возникать периоды двигательного беспокойства и появляться атетозоподобные движения. Рефлексы снижены. Реакция на боль сохранена, но непродолжительна. Сопор — глубокий «сон», оглушенность. Кожная чувствительность не определяется, рефлексы вызываются с трудом и непостоянно. Реакция на инъекции неотчетливая. Глотание и зрачковые рефлексы сохранены.

Слайд 5: Синдром инфекционного токсикоза

Кома — выключение сознания с полной утратой восприятия окружающего и самого себя. Различают три стадии комы. Кома I стадии характеризуется наличием некоординированных защитных движений, сохранностью зрачковых рефлексов. Больной лежит с закрытыми глазами. Кома II стадии характеризуется отсутствием зрачковых рефлексов и защитных движений на боль при сохранении спонтанного дыхания и сердечной деятельности.

Слайд 6: Синдром инфекционного токсикоза

Кома III стадии характеризуется появлением грубых расстройств дыхания, артериальной систолической гипотензии (систолическое АД ниже 60 мм рт. ст.), фиксированным мидриазом, неподвижностью глазных яблок. Оценка состояния сознания у детей дошкольного и школьного возраста проводится на основании словесного контакта с больным, у детей грудного и раннего возраста — по данным анамнеза и непосредственного наблюдения.

Слайд 7: Синдром инфекционного токсикоза

Инфекционный токсикоз чаще возникает у детей грудного и раннего возраста, что обусловлено существованием у них ряда морфофункциональных особенностей. Наиболее значимые из них: 1) слабость биологических барьеров и низкая продукция им муноглобулинов, интерферонов, пропердина, лизоцима, незавер шенность фагоцитоза; это способствует легкому возникновению токсемии и генерализованных форм вирусных и бактериальных инфекций;

Слайд 8: Синдром инфекционного токсикоза

2). физиологическая напряженность обменных процессов (обусловленная интенсивностью роста на фоне низкого резерва в организме белков, углеводов, энергетических веществ), что ставит внутриклеточный гомеостаз в зависимость от ритмичности поступления указанных веществ с кровью, т.е. от условий кровоснабжения тканей;

Слайд 9: Синдром инфекционного токсикоза

3). склонность к диффузным общемозговым реакциям и быст рому возникновению судорог (в силу функционального домини рования в ЦНС ретикулярной формации, паллидарной системы, незаконченности миелинизации нервных волокон, слабой диф- ференцировки нервных центров, недостаточной координирующей функции коры головного мозга);

Слайд 10: Синдром инфекционного токсикоза

4). высокая ранимость вегетативных центров диэнцефальной области, обусловливающая легкое развитие расстройства термо регуляции; преобладание функции симпатического отдела вегета тивной нервной системы определяет склонность к тахикардии; 5). повышенная проницаемость стенок капилляров, в том чис ле капилляров головного мозга; более высокая проницаемость легочных капилляров способствует быстрому развитию отека лег ких (у детей грудного и раннего возраста отек легких возникаетпри давлении в полости левого предсердия 15 — 20 мм рт. ст., у взрослых — 30 мм рт. ст.);

Слайд 11: Синдром инфекционного токсикоза

6). относительное преобладание минералокортикоидной актив ности коры надпочечников над глюкокортикоидной; это приво дит к быстрому истощению резервов ГКС в коре надпочечников и задержке жидкости в организме, что в сочетании с повышенной проницаемостью капилляров легко приводит к развитию отека- набухания мозга;

Слайд 12: Синдром инфекционного токсикоза

7). высокая потребность детей грудного и раннего возраста в воде, превышающая (в пересчете на 1 кг массы тела) в 3 раза потребность взрослых, что, с одной стороны, обусловлено высо ким содержанием воды в органах и тканях детей этого возраста, с другой — относительно большими физиологическими потерями жидкости с дыханием, потоотделением, мочой; высокая лабиль ность водного обмена у детей легко приводит к возникновению как гипер-, так и дегидратации;

Слайд 13: Синдром инфекционного токсикоза

8). физиологическая незрелость и легко наступающая недоста точность функций органов детоксикации: печени, почек, легких, кишечника; 9) высокая/чувствительность сосудистых стенок и клеточных мембран к гипоксии и действию токсических факторов; 10) слабость адаптивных механизмов регуляции гомеостаза, бы- 'хтрое превращение приспособительных реакций в патологические.

Слайд 14: Синдром инфекционного токсикоза

Кроме перечисленных, имеются индивидуальные предрасполагающие факторы. К ним относятся возраст детей (чаще от 2 мес до 2 лет), внутричерепная гипертензия, диатезы, сенсибилизация к чужеродному белку, дефицитные состояния. В настоящее время выделяются три варианта инфекционного токсикоза: нейротоксикоз, токсикоз с эксикозом и инфекцион-но-токсический шок.

Слайд 15: Нейротоксикоз

Нейротоксикоз — генерализованная, остро текущая реакция детского организма на внедрение в сосудистое русло инфекционного агента или его токсинов, сопровождающаяся повреждением эндотелия сосудов, развитием декомпенсированного ответа острой фазы, нарушением микроциркуляции, отеком-набуханием головного мозга и нейрогенным нарушением функций сердца и легких.

Слайд 16: Нейротоксикоз

Этиология Нейротоксикоз полиэтиологичен. Природа возбудителя после инициации его воздействия на организм при этом состоянии какбы теряет свою специфичность. Из инфекционных агентов чаще других это состояние вызывает вирус гриппа, нередко в ассоциации с другими респираторными вирусами. При кишечных инфекциях нейротоксикоз наиболее часто ассоциируется с шигиллезом, вызванным S. disenteriae I серотипа, выделяющим экзотоксин, тропный к нервной системе. Нейротоксикоз способны вызвать штаммы S. aureus, содержащие суперантигены.

Слайд 17: Нейротоксикоз

Патогенез и патоморфология Согласно современной нейроиммуноэндокринной концепции в основе патогенеза нейротоксикоза лежит системная воспалительная реакция с выбросом провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНОа), не контролируемым гормонами стресса. Остальные поражения при инфекционном токсикозе являются вторичными

Слайд 18: Нейротоксикоз

В патогенезе нейротоксикоза условно можно выделить пять фаз: Инициация — I фаза. Проникновение инфекционного агента (его компонентов) или токсинов в сосудистое русло сопровождается активацией клеток первой линии защиты системы мононук-леарных фагоцитов и повреждением эндотелия. Различные компоненты микробных клеток связываются toll -подобными рецепторами на клетках и стимулируют продукцию цитокинов. В результате эти клетки начинают в большом количестве выделять про-воспалительные цитокины.

Слайд 19: Нейротоксикоз

Развитие ответа острой фазы — II фаза. Клинически ответ острой фазы проявляется симптомами продромы инфекционного заболевания, но при нейротоксикозе они выражены в высокой степени. Концентрация провоспалительных цитокинов высока и в ряде случаев приближается к токсической. Это сопровождается такими эффектами провоспалительных цитокинов, как повышение сосудистой проницаемости, артериальная гипотензия, адгезия тромбоцитов к эндотелию сосудов и их агрегация друг с другом, а также метаболическими нарушениями. Из лейкоцитов и тучных клеток высвобождаются биологически активные вещества (в том числе гистамин, серотонин), также способствующие повышению сосудистой проницаемости.

Слайд 20: Нейротоксикоз

Развитие стресс-реакции — III фаза. Провоспалительные цитокины стимулируют выделение гипоталамусом кортиколибери-4т, в результате чего в крови увеличивается содержание АКТГ, и под его действием увеличивается уровень кортизола, который, однако, в последующем снижается. Снижение уровня кортизола сопровождается персистенцией повышенного уровня провоспалительных цитокинов в крови. Динамика уровня глюкокортикои-дов ассоциируется со сменой симпатикотонии на парасимпатико-тонию и фазы централизации кровообращения на ее децентрализацию. В этих условиях сосудистая проницаемость усиливается. От децентрализации кровообращения и гипоксии в большей степени страдает головной мозг.

Слайд 21: Нейротоксикоз

Развитие отека-набухания головного мозга — IV фаза. Отек-набухание головного мозга является морфологическим субстратом нейротоксикоза. Морфологические изменения связаны с воздействием как экзогенных (в частности, вирус гриппа тропен к эндотелию), так и эндогенных факторов (массивное выделение биологически активных веществ). В условиях гипоксии и снижения кровообращения головного мозга во внеклеточном веществе мозга накапливается жидкость (вазогенный отек). Вазогенный отек сменяется цитотоксическим отеком, набуханием вещества головного мозга, т.е. отеком клеток, в силу чего возникает набухание вещества головного мозга.

Слайд 22: Нейротоксикоз

В результате рефлекторной дисфункции сосудистых сплетений происходит гиперпродукция цереброспинальной жидкости, направленная на очищение головного мозга от токсинов. Клинически отек мозга проявляется нарушением со-знания, судорогами, симптомами повышения внутричерепного давления (рвота, менингеальные симптомы).

Слайд 23: Нейротоксикоз

Нейрогенное нарушение функций органов и систем (сердечно-сосудистой и респираторной систем) — V фаза. Из всех отделов головного мозга больше всего от отека и токсического действия экзо- и эндотоксинов страдает диэнцефальная область (центр вегетативной регуляции), где проницаемость ГЭБ наиболее высока. В результате отека диэнцефальной области происходит неадекватная, чрезмерная, некоординированная нейрогенная стимуляция внутренних органов, в первую очередь легких и сердца, с развитием декомпенсации функций сердечно-сосудистой и дыхательных систем.

Слайд 24: Нейротоксикоз

Отмечается нейрогенная тахикардия (частота сокращений сердца может достигать 180 — 300 уд./мин). При выраженной тахикардии резко сокращается продолжительность диастолы. В результате уменьшается объем сердечного выброса, снижается АД и нарушается кровоснабжение коронарных сосудов, что приводит к острой коронарной недостаточности и ишемии миокарда. Может появиться избыточная стимуляция дыхания, проявлением которой становится гипервентиляционный синдром.

Слайд 25: Нейротоксикоз

Гипервентиляция (частота дыхания достигает 80 дыхательных движений в 1 мин) приводит к уменьшению минутного объема дыхания и, как следствие, центральной вентиляционной дыхательной недостаточности. Возникает разница давления между альвеолами и капиллярами. Вследствие повышенной проницаемости капилляров жидкая часть крови перемещается из сосудов в интерсти-ций, а затем в просвет альвеол. В результате возникает отек легких (вначале интерстициальный, а затем альвеолярный). Из-за гипоксии легочной ткани снижается продукция сурфактанта, в результате чего возникают ателектазы.

Слайд 26: Нейротоксикоз

Морфологические изменения при нейротоксикозе обусловлены повреждением терминального сосудистого русла. При гистологическом исследовании в головном мозге выявляются дистрофия эндотелиоцитов артериол, капилляров и венул, повышение сосудистой проницаемости, тромбоз. Макроскопически отек и набухание головного мозга характеризуются влажностью и помутнением поверхности, увеличением объема, повышенной дряблостью мозгового вещества, нечеткостью границ между серым и белым веществом.

Слайд 27: Нейротоксикоз

В связи с общим увеличением объема головного мозга обнаруживаются глубокие вдавления в области полушарий мозжечка и выбухание его миндалин. Отек и набухание мозга в принципе являются самостоятельными, но тесно связанными и всегда сочетающимися процессами. Вместе с тем у каждого из них есть отличительные признаки. При преобладающем отеке имеют место полнокровие и отечность мяг-кой мозговой оболочки, в желудочках мозга отмечается повышенное количество цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), вещество мозга представляется избыточно влажным, легко режется ножом, с поверхности разреза стекает прозрачная жидкость.

Слайд 28: Нейротоксикоз

При преимущественном набухании структурных элементов головного мозга мягкая мозговая оболочка суховата, вещество мозга плотное, нож прилипает к поверхности разреза, ЦСЖ в желудочках мозга отсутствует или содержится в небольшом количестве, желудочки щелевидны. Помимо головного мозга повреждение терминального сосудистого русла обнаруживают и во внутренних органах (прежде всего в сердце, печени, почках), что проявляется дистрофией их клеток. Все эти неспецифические изменения сочетаются со специфическими, характерными для различных инфекционных агентов.

Слайд 29: Клиническая картина нейротоксикоза

При естественном течении нейротоксикоза выделяют три стадии: начальную (стадия возбуждения, или ирритативная стадия), сопорозно-адинамическую и терминальную. / Начало I стадии характеризуется двигательным беспокойством, высокой температурой тела, возникновением кратковременных судорог. Сознание нарушено незначительно, менингеальные явления не выражены. Отмечаются бледность кожных покровов или их легкая гиперемия. Функции органов дыхания и сердечно-сосудистой системы нарушены в пределах, необходимых для компенсации потребностей организма.

Слайд 30: Клиническая картина нейротоксикоза

На II стадии появляются гипертермия, торпидная к действию антипиретических средств, угнетение сознания до степени сомно-лентности, сопора. Выявляются отчетливые общемозговые (рвота, головная боль) и менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского и др.). Могут возникнуть приступы судорог, нестойких очаговых знаков. Отмечаются тахипноэ (до 60 — 80 уд./мин), тахикардия (до 200 уд./мин), умеренное повышение или снижение систолического АД, стойкая бледность с локальным цианозом, акроцианозом.

Слайд 31: Клиническая картина нейротоксикоза

Отмечается олигурия (диурез составляет менее 1 мл на 1 кг массы тела в 1 ч). При исследовании газов крови выявляются умеренная гипоксе-мия, гипокапния, смешанный ацидоз. Для III (терминальной) стадии характерны приступы тонико-клоничеких судорог, сопровождающиеся нарушениями дыхания и(или) сердечной деятельности. Менингеальные симптомы могут либо исчезать, либо быть резко выраженными. Сознание нарушено до степени сопора, комы. Определяются мышечная гипото-ния, адинамия. Температура тела может быть как низкой, так и превышать 40 °С. Кожные покровы резко бледные. Возможно появление диффузного цианоза кожных покровов, мраморного рисунка; имеется положительный симптом «белого пятна» (при надавливании на кожу над плоскими костями, например на лбу, побледнение сохраняется более 2 — 3 с), свидетельствующий о нарушении микроциркуляции.

Слайд 32: Клиническая картина нейротоксикоза

Выявляются тахикардия с признаками коронарной недостаточности (или брадикардия), снижение систолического и диастоли-ческого АД. Развиваются дыхательная недостаточность по вентиляционному и шунто-диффузионному типам, парез кишечника, снижение диуреза до степени анурии, ДВС-синдром. Типичны гипоксемия, гиперкапния, метаболический ацидоз. Диагностика стадий нейротоксикоза приведена в табл. 6.2.

Слайд 34: Клиническая картина нейротоксикоза

Нейротоксикоз проявляется несколькими клиническими синдромами, встречающимися изолированно или в сочетании друг с другом. Среди них выделяют отек-набухание головного мозга, гипертермический, судорожный, менингеальный, гипервентиляционный синдромы и синдром нейрогенной тахикардии.

Слайд 35: Клиническая картина нейротоксикоза

Отек-набухание головного мозга. Клиническая картина отека-набухания головного мозга представлена общемозговыми симптомами: нарушением сознания разной степени (вначале возбуждение, а затем сопор и кома), судорогами, нарушением дыхания и кровообращения (при распространении отека на ствол мозга). Могут появиться очаговые симптомы (кратковременные или стойкие). Типичны менингеальные симптомы, которые рассматриваются как менйнгизм. При выраженном отеке-набухании головного мозга все перечисленные далее симптомы могут сочетаться.

Слайд 36: Клиническая картина нейротоксикоза

Гипертермический синдром. Гипертермия (от греч.Ырег — над, сверх; therme — теплота) означает перегревание организма. Это патологическое состояние организма, характеризующееся внезапным повышением температуры тела до 40 °С и выше, возникает вследствие нарушения терморегуляции на уровне гипоталамуса. Гипертермия опасна возникновением необратимой коагуляции белков организма. Она может быть двух видов: красной и белой. При красной гипертермии кожа больного имеет насыщенно розовую окраску, горячая на ощупь. Такое состояние свидетельствует о сохранении способности к теплоотдаче и является благоприятным для прогноза признаком

Слайд 37: Клиническая картина нейротоксикоза

Гипертермический синдром. В основе красной гипертермии лежит обычное для лихорадки функционирование центра терморегуляции. При белой гипертермии возникает нарушающий теплоотдачу спазм периферических сосудов в условиях централизации кровообращения. При этом состоянии, несмотря на высокую температуру ядра тела, кожные покровы ребенка (особенно в дистальных отделах конечностей) бледные и холодные на ощупь. Белая гипертермия плохо контролируется антипиретическими средствами.

Слайд 38: Клиническая картина нейротоксикоза

Судорожный синдром. Синдром обусловлен развитием отека-набухания головного мозга. Судороги обычно генерализованные, тонико-клонические, т.е. начинаются с крупных мышечных групп и заканчиваются мелкими мышцами. Во время длительного тяжелого приступа могут развиться цианоз, нарушение дыхания и сердечной деятельности.

Слайд 39: Клиническая картина нейротоксикоза

Менингеальный синдром. Синдром характеризуется появлением менингеальных симптомов (см. подразд. 6.8) за счет раздражения мозговых оболочек в условиях отека-набухания головного мозга. Диагноз подтверждается при проведении люмбальной пункции. У большинства больных ликворное давление повышено, но жидкость прозрачная, количество клеточных элементов в ликво-ре нормальное или снижено, маркеры воспаления отсутствуют. Проведение люмбальной пункции до ликвидации отека мозга опасно, поскольку ствол головного мозга может вклиниться в большое затылочное отверстие.

Слайд 40: Клиническая картина нейротоксикоза

Синдром нейрогенной тахикардии (токсикоз Кишша, гипермо-тильный токсикоз, синдром коронарной недостаточности). Синдром характеризуется выраженной тахикардией, часто превышающей 200 уд./мин. Частота сердцебиений не соответствует степени повышения температуры тела. Тахикардия сочетается с частым поверхностным дыханием, но показатель соотношения частота сердцебиений/частота дыхания (в норме около 4:1) повышается за счет увеличения частоты сердцебиений. Ребенок бледен, у него выявляется цианоз носогубного треугольника.

Слайд 41: Клиническая картина нейротоксикоза

Синдром нейрогенной тахикардии При сохранении выраженной тахикардии свыше 12 ч появляются симптомы, указывающие на нарушение насосной функции сердечной мышцы: нитевидный пульс, низкое АД, резко сниженный диурез (вплоть до анурии), увеличение размеров печени, отеки. Нарушение насосной функции сердца сопровождается слабым наполнением коронарных артерий. Это приводит к появлению симптомов ишемии миокарда, в том числе болевым ощущениям в области сердца, в силу чего пациент может быть очень беспокоен. В последующем возбуждение сменяется заторможенностью или сомнолентностью. На ЭКГ регистрируется синусовая тахикардия. При развитии гипоксии миокарда появляются депрессия сегмента ST, отрицательные зубцы Т. Тахикардия сменяется брадикардией. При отсутствии помощи синдром завершается развитием кардиогенного шока.

Слайд 42: Клиническая картина нейротоксикоза

Гипервентиляционный синдром. Клиническая картина данного синдрома характеризуется тахипноэ (частота дыхания более 80 в 1 мин), одышкой с участием в акте дыхания вспомогательной мускулатуры грудной клетки, беспокойством, нарастающим цианозом. При аускультации легких дыхание поверхностное, ослаблено в нижних отделах. Ослабление дыхания отражает развитие интерстици-ального отека. На рентгенограмме органов грудной клетки отмечаются признаки интерстициального отека легких: усиление сосудистого рисунка, появление негомогенных очагово-подобных теней. При оценке газового состава крови выявляются признаки гипоксемии — парциальное давление кислорода может быть ниже 60 мм рт. ст.

Слайд 43: Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение нейротоксикоза

Диагностика Нейротоксикоз диагностируется на основании оценки имеющихся клинических синдромов. Дифференциальная диагностика При нейротоксикозе дифференциальная диагностика проводится в зависимости от наличия того или иного синдрома. При судорожном синдроме необходимо исключить спазмофилию, эпилепсию, фебрильные судороги. Менингеальный синдром требует проведения дифференциального диагноза с менингитом и энцефалитом, синдромом Рея. Синдром нейрогенной тахикардии дифференцируют с кардитами, пароксизмальной тахикардией, синдромом Вольфа—Паркинсона —Уайта (WPW -синдромом) и другими нарушениями ритма сердечной деятельности. Гипервентиляционный синдром дифференцируют с пневмонией. Лечение f Нейротоксикоз требует проведения экстренной и динамичной терапии, успех которой зависит от этапного и комплексного подхода.

Слайд 44: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. С целью снижения температуры тела используют и физические, и медикаментозные методы охлаждения. Лечение начинают с физических методов. С этой целью ребенка следует раздеть, обтереть водой комнатной температуры. Можно использовать спиртовые и уксусные обтирания. Над головой целесообразно подвесить пузырь со льдом; емкости со льдом размещают над магистральными сосудами (в области паховых складок, подмышечных впадин), областью печени. Рядом с кроватью больного можно установить вентилятор. Все эти способы эффективны при красной гипертермии. При белой гипертермии физические методы охлаждения малоэффективны и не показаны.

Слайд 45: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. Жаропонижающие средства (антипиретики) назначают больным при определенных показаниях: детям до 2 мес жизни, не имеющих указаний на судороги в анамнезе, их назначают при температуре выше 38 "С; детям старше 2 мес — при наличии лихорадки в пределах 38,5 — 39,5 "С. Если у больного помимо лихорадки отмечается озноб, жаропонижающие средства назначаются при температуре выше 38,5 "С. Детям из группы риска по развитию судорожного синдрома (перинатальное поражение нервной системы) или имевшим судороги в анамнезе жаропонижающие средства назначаются при температуре 37,5 "С. В целом назначениеантипиретиков зависит от переносимости ребенком повышенной температуры тела. Антипиретики не назначают для регулярного курсового приема. Повторно препараты этого ряда вводят только после нового повышения температуры тела, но не чаще, чем это предусмотрено инструкцией.

Слайд 46: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. Наиболее безопасным препаратом для понижения температуры тела у детей является парацетамол — селективный ингибитор циклооксигеназы 3-го типа (ЦОГ-3), повышенная экспрессия которой обусловливает лихорадочную реакцию. У детей до 12 лет в связи с незрелостью физиологических систем парацетамол не образует гепатотоксических метаболитов. Разовая доза парацетамола составляет 5—12 мг/кг. Препарат вводят до 4 раз в сутки. Длительность приема составляет не более 3 сут. При тошноте, рвоте, а также для более длительного эффекта на ночь парацетамол вводят в свечах. У детей до 6 лет препарат используют с осторожностью.

Слайд 47: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. Если необходимо сочетать жаропонижающее действие с противовоспалительным, детям с 6 мес жизни допустимо назначать в качестве препарата второго ряда ибупрофен из группы нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Разовая доза препарата детям от 6 мес до 12 лет при лихорадке составляет 5 — 10 мг/кг 4 — 5 раз в сутки (лечение продолжается не более 3 сут). У детей до 14 лет при вирусных инфекциях в качестве жаропонижающего средства нельзя использовать ацетилсалициловую кислоту, поскольку это средство повышает риск развития синдрома Рея (см. подразд. 6.10). Ибупрофен не применяют при ветряной оспе из-за опасности развития бактериального фасциита. В качестве жаропонижающего средства недопустимо назначать нимесу-лид — селективный ингибитор циклооксигеназы 2-го типа (ЦОГ-2) в связи с его гепатотоксичностью.

Слайд 48: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. Для быстрого снижения температуры в России парентерально вводят 50 % раствор метамизола в сочетании с антигистаминным препаратом I поколения — дифенгидрамином или клемастином. Клемастин назначается детям до 6 лет по 25 мкг/кг в сутки, 6 — 12 лет — по 0,5—1,0 мг per os. Разовая доза метамизола составляет 3 — 5 мг/кг, препарат вводят через 8—12 ч. Следует иметь в виду, что во многих странах мира метамизол не находит широкого применения из-за побочных действий (нефротоксичность; агрануло-цитоз с частотой 1 : 1 700; стойкая гипотермия), в ряде стран Европы он не разрешен к применению, в США — снят с производства.

Слайд 49: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. При белой гипертермии основные усилия направляются на снятие спазма периферических сосудов. С этой целью назначают папаверин или дротаверин, который дают 1 — 2 раза в сутки детям до 6 лет в разовой дозе от 10 до 20 мг, 6— 12 лет — 20 мг. При некупирующейся белой гипертермии применяют хлорпромазин из расчета 1 мг/кг в сутки с целью подавления функции центра терморегуляции и расширения периферических сосудов.

Слайд 50: Нейротоксикоз

Лечение гипертермического синдрома. Некупирующаяся гипертермия может возникнуть вследствие функциональной блокады сильвиева водопровода в условиях резко выраженного отека-набухания головного мозга и резкого повышения давления в III желудочке мозга. В таком случае следует первоначально ввести диуретик быстрого действия, в частности фуросемид, а по достижении диуретического действия — антипиретик (при условии отсутствия самостоятельного снижения температуры после введения мочегонного средства).

Слайд 51: Нейротоксикоз

Лечение отека-набухания головного мозга. В целях борьбы с отеком-набуханием мозга в течение 2 — 3 сут рекомендуется вводить парентерально глюкокортикостероидные гормоны: дексаметазон (0,5—1,0 мг/кг в сутки) или преднизолон (от 5—10 до 30 мг/кг в сутки). Использование этих препаратов при лечении отека-набухания мозга основывается на их мембраностабилизирующем, противовоспалительном, антицитокиновом действии и способности активировать функцию нейроглии по транспорту воды из нейронов.

Слайд 52: Нейротоксикоз

Лечение отека-набухания головного мозга. С целью активной дегидратации при сохраненной функции почек вводят диуретики. Предпочтение отдают фуросемиду. Помимо него можно использовать ацетазоламид, предотвращающий развитие отека-набухания мозга за счет ингибирования карбан-гидразы, снижая выработку ликвора сосудистыми сплетениями Аоловного мозга. В интерстициальную фазу отека назначают многоатомный спирт — осмотический диуретик маннитол, однако следует помнить, что он, с одной стороны, может вызвать резкую дегидратацию, а с другой — обладает эффектом рикошета, т.е. после фазы выведения жидкости из интерстиция и после его разрушения в сосудистом русле жидкость может вернуться обратно.

Слайд 53: Нейротоксикоз

Лечение отека-набухания головного мозга. Для предупреждения эффекта рикошета маннитол комбинируют с фуросемидом. Лучшими препаратами при лечении отека-набухания головного мозга являются плазма или 10% раствор альбумина (10 мл/кг). Использование плазмы ограничено высокой стоимостью и опасностью передачи трансфузионных инфекций (вирусные гепатиты В, С, ВИЧ, ЦМВ-инфекция).

Слайд 54: Нейротоксикоз

Лечение судорожного синдрома. В неотложных ситуациях для купирования судорог применяют диазепам внутримышечно или внутривенно; при отсутствии венозного доступа препарат можно вводить в трахею в двойной дозе. При отсутствии эффекта и при развитии судорожного статуса назначают натрия оксибат. К средствам, обеспечивающим дополнительный противосудорожный эффект, относятся барбитураты длительного действия: фенобарбитал и др. Для снятия судорожного статуса используют барбитураты короткого действия, например гексобарбитал. Внутримышечно вводят 5 % раствор из расчета 0,5 мл/кг.

Слайд 55: Нейротоксикоз

Лечение судорожного синдрома. Внутривенно струйно медленно (не быстрее чем 1 мл/мин) вводят 1 % раствор в дозе не более 15 мг/кг под контролем дыхания, пульса, ширины зрачков (в условиях, позволяющих проведение ИВЛ). Препарат также вводят внутривенно до достижения третьей стадии наркоза, при которой появляются резкое сужение зрачков и вялый роговичный рефлекс; глазные яблоки при этом должны располагаться по средней линии. Наряду с гексобарбиталом для снятия судорожного статуса можно использовать другой барбитурат короткого действия — тиопентал натрия. Угроза остановки дыхания при неку-пирующихся судорожных приступах требует перевода больного на ИВЛ.

Слайд 57: Нейротоксикоз

Лечение синдрома нейрогенной тахикардии. При лечении этого состояния следует помнить, что оно обусловлено явлениями отека-набухания мозга. В связи с этим с целью купирования нейрогенной тахикардии должны проводиться мероприятия, направленные на борьбу с отеком-набуханием мозга, а также нейровеге-тативную блокаду (можно использовать натрий оксибат, хлор-промазин). При недостаточном эффекте назначают АТФ. Препаратами выбора являются сердечные гликозиды.

Слайд 58: Нейротоксикоз

Лечение синдрома нейрогенной тахикардии. Независимо от вида препарата сердечные гликозиды оказывают одинаковое действие на сердечную мышцу: увеличивают сократительную способность миокарда, удлиняют диастолу и пони-жают возбудимость проводящей системы сердца. Как средство экстренной помощи больным можно рекомендовать строфантин или коргликон. Оба препарата обладают слабовыраженной хронотропной активностью. Разовые дозы составляют: строфантин детям до 2 лет вводится в дозе 0,01 мг/кг, старше 2 лет — 0,007 мг/кг, коргликон соответственно — 0,013 и 0,01 мг/кг. Эффект часто достигается «на кончике иглы».

Слайд 59: Нейротоксикоз

Лечение синдрома нейрогенной тахикардии. Оба препарата вводятся внутривенно, что в условиях низкого АД и спавшихся сосудов часто бывает сделать достаточно сложно. В таких случаях можно воспользоваться дигоксином, который можно вводить внутривенно, внутримышечно и per os. Его доза рассчитывается следующим образом: вначале определяется доза насыщения из расчета 0,04—0,05 мг/кг, после чего вводится '/3 этой дозы. Как правило, одного введения бывает достаточно, чтобы купировать приступ тахикардии, обусловленный нейротоксикозом.

Слайд 60: Нейротоксикоз

Лечение гипервентиляционного синдрома. Лечение начинается с проведения нейровегетативной блокады, которая особенно эффективна на ранних стадиях этого синдрома. Для оптимизации легочной гемодинамики показаны препараты, улучшающие реологические свойства крови (реополиглюкин до 10 мл/кг в сутки) и предупреждающие агрегацию тромбоцитов (дипиридамол, пен-утоксифиллин) и тромбообразование (гепарин до 200 — 300 ЕД/кг в сутки в 4 — 6 приемов). На поздних стадиях гипервентиляционного синдрома показана кислородотерапия с использованием спонтанного дыхания под повышенным давлением.

Слайд 61: Нейротоксикоз

Общие терапевтические мероприятия при всех синдромах нейро-токсикоза. При лечении всех синдромов нейротоксикоза следует проводить терапию, направленную на ликвидацию отека-набухания головного мозга, борьбу с гипоксией, нейровегетативной блокадой. Предпочтение следует отдавать кислородотерапии (40 — 60 % О2), осуществляемой через носовой катетер или маску. При длительной оксигенотерапии показано назначение антиоксидантов (токоферола), антигипоксантов (натрия оксибата, барбитуратов). Алгоритм терапии больных с нейротоксикозом приведен в табл. 6.3. Прогноз При своевременной и адекватной терапии прогноз благоприятный.

Слайд 62: Токсикоз с эксикозом

Токсикоз с эксикозом — это своеобразный клинический синдром, характеризующийся обезвоживанием, циркуляторной недостаточностью, катастрофой обмена веществ и аутоинтоксикацией. При острых кишечных инфекциях это состояние является не осложнением, а составной частью основного заболевания, характеризующей его тяжесть.

Слайд 63: Токсикоз с эксикозом

Этиология Токсикоз с эксикозом возникает у детей грудного и раннего возраста при кишечных бактериальных и вирусных инфекциях. В основе развития данного состояния лежат анатомо-физиоло-гические особенности детей. В условиях инфекционного процесса предрасполагающими к эксикозу являются следующие факторы: 1. высокая потребность детей грудного и раннего возраста в воде, превышающая в 3 раза потребность взрослых (в пересчете на 1 кг массы тела);

Слайд 64: Токсикоз с эксикозом

Этиология 2. относительно большие физиологические потери воды с ды ханием, потоотделением, мочой; 3. физиологическая напряженность процесса обмена веществ на фоне низкого резерва белков, жиров, углеводов и других ве ществ, являющихся источниками энергии, что способствует по вышенной зависимости внутриклеточного гомеостаза от ритмич ности поступления этих веществ с кровью; 4. низкая концентрационная способность почек;

Слайд 65: Токсикоз с эксикозом

Этиология 5. слабость адаптивных механизмов регуляции гомеостаза, быстрое превращение приспособительных реакций в патологиче ские; 6. легко наступающая в силу физиологической незрелости не достаточность органов детоксикации (печени, почек, легких, ки шечника); 7. высокая чувствительность сосудистых стенок и клеточных мембран к гипоксии и действию токсических факторов.

Слайд 66: Токсикоз с эксикозом

Патогенез и патоморфология Ведущее место в патогенезе токсикоза с эксикозом занимает обезвоживание за счет потери внеклеточной воды с рвотными массами и жидким стулом. При тяжелых формах острых кишечных инфекций дети теряют воду в объеме до 50 — 100 мл/кг в сутки и более.

Слайд 67: Токсикоз с эксикозом

Патогенез и патоморфология Вместе с водой теряется внеклеточный Na+. В силу действия осмотических законов в последующем начинает уменьшаться и количество внутриклеточной жидкости. Одновременно теряется внутриклеточный ион К+. За сутки больные могут потерять до 10 — 12 ммоль/кг Na +и К+, а также большое количество аминокислот, липидов, микроэлементов. Потери воды и солей приводят к сни-жению общего объема циркулирующей плазмы (ОЦП) и снижению центрального венозного давления.

Слайд 68: Токсикоз с эксикозом

Патогенез и патоморфология В ответ возникает защитная реакция сердечно-сосудистой системы в виде спазма мелких артерий и вен, происходит централизация системного кровообращения и постепенное выключение из циркуляции сосудов кожи, мышц, печени, приводящее к гипоксии тканей и функциональной недостаточности собственных органов детоксикации. Одновременно с этим возникает энергетический дефицит клеток, препятствующий осуществлению ферментативных процессов, в клеточных мембранах активируются процессы перекисного окисления липидов. Это способствует вначале повышению проницаемости мембран клеток, а затем их разрушению.

Слайд 69: Токсикоз с эксикозом

Патогенез и патоморфология В клетках и внеклеточном пространстве нарастает концентрация метаболитов, ферментов, протеаз, усиливающих ката-болические процессы, а также накапливаются ионы водорода, что способствует развитию метаболического ацидоза. На фоне проводимой регидратации состояние больных может ухудшаться, поскольку при увеличении ОЦП и восстановлении крово- и лимфообращения из ишемизированных ранее тканей в системный кровоток попадает большое количество накопившихся продуктов распада клеток. / Патоморфологические изменения при этом состоянии крайне скудны.

Слайд 70: Токсикоз с эксикозом

Патогенез и патоморфология Выявляются дегенеративные изменения в стенках капилляров, печени и почках. В капиллярах выявляются стазы, микротромбозы. При молниеносном течении обнаруживают серозное воспаление слизистой оболочки тонкого кишечника. Часто выявляются отек мозга и дегенеративные изменения нервных клеток. На поздних стадиях выявляются признаки септического процесса.

Слайд 71: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина Клиническая картина во многом определяется степенью обезвоживания (рис. 2 цв. вклейки). Выделяют три степени дегидратации: легкую, среднюю и тяжелую. Наиболее частые признаки этого состояния приведены в табл. 6.4. Помимо степени обезвоживания токсикоз с эксикозом классифицируют в зависимости от типа дегидратации, который определяется уровнем натрия во внеклеточной жидкости. Выделяют изотоническую, гипотоническую и гипертоническую дегидратацию.

Слайд 72: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина При изотонической дегидратации (встречается у Ъ/А детей, страдающих токсикозом с эксикозом) содержание натрия в плазме крови нормальное (135—145 ммоль/л). При этом типе дегидратации ОЦП и внеклеточный объем жидкости уменьшаются, но внутриклеточный объем жидкости остается в пределах нормы.

Слайд 73: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина Гипертоническая (вододефицитная) дегидратация отмечается у 15 % больных с эксикозом. Она возникает при потере большого количества воды при дыхании (одышка), высокой температуре окружающей среды (например, в жарком климате), превалировании диареи над рвотой. При этом типе дегидратации в большей степени уменьшается объем внутриклеточной жидкости, чем внеклеточной, и повышается осмолярность внеклеточной жидкости.

Слайд 74: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина Гипертоническая (вододефицитная) дегидратация Данный вид обезвоживания характеризуется яркой картиной остро развивающегося эксикоза: сухость слизистых оболочек, плачбез слез, жажда, афония. При этом общие потери жидкости не превышают 10 %. При таком виде эксикоза большой родничок чаще не западает, а лишь сглаживается вследствие увеличения объема ликвора. В ряде случаев при высокой температуре увеличение осмотической концентрации ликвора может привести к возникновению тонико-клонических судорог.

Слайд 75: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина Гипотоническая (соледефицитная) дегидратация наблюдается у 10 % больных с эксикозом. Она развивается при потере с рвотными массами и патологическим стулом при диарее в большей степени по сравнению с другими видами дегидратации Na+, К+ и других электролитов. При этом рвота превалирует над диареей. На этом фоне возникает внутриклеточная гипотония, для компенсации которой (в силу закона осмотического равновесия) происходит приток воды (и вслед за этим ионов Na+) в клетку и развивается внеклеточное обезвоживание.

Слайд 76: Токсикоз с эксикозом

Клиническая картина Гипотоническая (соледефицитная) дегидратация Натрий вместе с Н+ замещает в клетках К+в соотношении ЗК+ = 2Na+ H+. Калий же продолжает удаляться с рвотными массами и фекалиями. Этот тип дегидратации развивается исподволь, постепенно. Дети вялы, крайне заторможены, адинамичны. При отсутствии адекватной терапии у них последовательно развивается сомнолентное, сопорозное и коматозное состояние. При этом виде обезвоживания поте- организмом жидкости наибольшие, однако внешние признаки обезвоживания выражены менее резко: при относительной влажности кожи и слизистых оболочек отмечается западение большого родничка.

Слайд 77: Токсикоз с эксикозом

Диагностика Токсикоз с эксикозом диагностируется на основании характерной клинической картины. Лабораторные и другие методы исследования помогают в диагностике типов дегидратации. Гипо-натриемия наиболее выражена у детей первого полугодия жизни. Внутриклеточный калий определяют в эритроцитах; это не является надежным тестом его баланса в организме, хотя и уменьшает риск неправильных врачебных решений. Вместе с тем следует заметить, что до настоящего времени исследование ионограммы не является общедоступным методом, в связи с чем предлагается ориентироваться на клинические признаки нарушения содержания в плазме крови концентрации Na+ и К+(табл. 6.5).

Слайд 78: Токсикоз с эксикозом

Диагностика На фоне жидкого стула и рвоты у детей грудного возраста может возникнуть гипокальциемия. Клиническая картина усугубляется сопутствующим алкалозом, на фоне которого иногда появляется тетания (спазмофилия, тонические судороги). При гипо-кальциемии отмечаются усиление перистальтики кишечника, ухудшение микроциркуляции, ухудшение функции миокарда. Характерны брадикардия, синусовая аритмия, желудочковая экстраси-столия, фибрилляция желудочков.

Слайд 79: Токсикоз с эксикозом

Диагностика Наряду с потерей из организма калия и натрия у детей при дегидратации наблюдается также изменение концентрации основного аниона внеклеточной жидкости — С1. Гипохлоремия возникает при обильной рвоте, промывании желудка большим объемом воды. Она сопровождается снижением концентрации Н+ и К+. Вследствие этого развивается гипокалиемия, которая почти всегда ассоциируется с гипокалиемическим алкалозом.

Слайд 80: Токсикоз с эксикозом

Диагностика При острой и острейшей дегидратации развивается гиповоле-мический (ангидремический) шок. Острой считается дегидратация, развившаяся в течение суток, острейшей — в течение нескольких часов. Чем быстрее больной теряет воду с жидким стулом и рвотой, тем с большей вероятностью следует ожидать у него развития шока. Шок возникает, когда емкость сосудистого русла перестает соответствовать объему крови, поступающей из левого желудочка сердца во время систолы при максимальном спазме всех сосудов. Клинически гиповолемический шок проявляется гипотермией, цианозом кожи, похолоданием конечностей, тахикардией, снижением АД.

Слайд 81: Токсикоз с эксикозом

Дифференциальная диагностика Помимо острых кишечных инфекций дегидратацию могут вызывать патологические потери жидкости при рвоте (пилоросте-ноз, кишечная непроходимость, сольтеряющая форма врожденной дисфункции коры надпочечников), диарее неинфекционного генеза (синдром мальабсорбции, в частности при врожденной хлоридной диарее, врожденной экссудативной энтеропатии), полиурии, обширных ожогах. К обезвоживанию приводят также снижение поступления жидкости в организм ребенка и увеличение объема неощутимых потерь жидкости через кожу и с дыханием (тахипноэ, лихорадка, вдыхание сухого воздуха, перегревание, повышенная двигательная активность, крик).

Слайд 82: Токсикоз с эксикозом

Лечение Первоочередной задачей лечения токсикоза с эксикозом является восстановление ОЦП и коррекция электролитов. Эта терапия проводится одновременно с этиотропным лечением острых кишечных инфекций.

Слайд 83: Токсикоз с эксикозом

Лечение дегидратации. Вначале необходимо решить три вопроса. Какой суточный объем жидкости должен получить ребенок? Каким способом следует ввести жидкость (оральным, парен теральным) и какие растворы следует использовать у данного боль ного? Как провести коррекцию электролитных нарушений? Общий суточный объем жидкости. Ребенок нуждается в восполнении суточного объема жидкости (ОЖ), который складывается из трех составляющих: физиологической потребности в воде (ФП), объема дефицита жидкости на момент начала регидрата-ции (ОД) и объема текущих патологических потерь (ОТПП): ОЖ = ФП + ОД + ОТПП.

Слайд 84: Токсикоз с эксикозом

Лечение дегидратации. Физиологическая потребность организма в жидкости определяется метаболическими потребностями в воде и естественными потерями (испарение через кожу, легкие, мочеиспускание и др.). Существует не менее 10 способов определения физиологической потребности в жидкости (в частности, по площади поверхности тела, весовой); при этом рассчитанный разными способами объем может различаться в 2 раза. Одним из удобных является весовой способ, используемый в США (табл. 6.6).

Слайд 85: Токсикоз с эксикозом

Лечение дегидратации. Объем дефицита жидкости на момент начала регидратации определяется степенью дегидратации, имеющей характерные клинические признаки (см. табл. 6.4). Наиболее надежными критериями для выявления тяжести дегидратации являются четыре клинических параметра: 1. внешний вид ребенка (снижение эластичности кожи и тур- гора тканей, заострение черт лица, западение глазных яблок, за- падение большого родничка); 2. отсутствие слез; 3. время заполнения капилляров на кончике пальца более 2 с; 4. сухость слизистых оболочек.

Слайд 86: Способы и методика проведения регидратации

В настоящее время существуют два основных способа регидратации: оральная и парентеральная. Метод оральной регидратации основан на применении глюко-зо-солевых растворов. Установлено, что глюкоза, калий, натрий и вода проникают через апикальную мембрану энтероцитов за счет совместного транспорта, усиливая перенос друг друга. В результате происходит восстановление водно-минерального баланса, нарушенного вследствие повышенной секреции и сниженной реаб-сорбции воды и электролитов в кишечнике.

Слайд 87: Способы и методика проведения регидратации

При оральной регидратации используют стандартные глюко-зо-солевые растворы, предложенные ВОЗ: бикарбонатную и цит-ратную смеси (табл. 6.9). На основе таких смесей готовятся офици-нальные растворы. К бикарбонатным растворам для оральной регидратации относятся глюкосолан, гастролит, BNF, Glucolyte, Electrolade, Pedialyte, Hipp ORS 200, морковно-рисовый отвар. К нитратным растворам относятся регидрон, Dioralyte, Pedialyte R.S. Ряд растворов (Rehidrat, раствор ВОЗ — WHO Solution) содержат как цитрат, так и бикарбонат. Глюкозо-солевые растворы выпускаются в виде порошков (для растворения в 1 л кипяченой воды) и готовых растворов.

Слайд 88: Способы и методика проведения регидратации

При оральной регидратации Глюкозо-солевой раствор можно приготовить в домашних условиях следующим образом: отварить 100 г изюма в 1 л воды в течение 30 — 60 мин, остудить, процедить через сито, растерев изюм. Добавить в отвар 1 чайную ложку поваренной соли, 0,5 чайной ложки питьевой соды и 4 чайных ложки сахарного песка. Все это прокипятить в течение 2—3 мин, остудить, после чего смесь готова к употреблению. Помимо глюкозо-солевых растворов для оральной регидратации можно использовать бессолевые растворы: кипяченую воду, слабозаваренный чай, отвар риса, ромашки.

Слайд 89: Способы и методика проведения регидратации

При оральной регидратации Солевые и бессолевые растворы не смешиваются и употребляются поочередно. При изотоническом обезвоживании они назначаются в соотношении 1:1, при потере жидкости преимущественно с рвотой (соледефи-цитное обезвоживание) — 2:1, при перспирации, синдроме энтероколита — 1:2. При отказе ребенка пить глюкозо-солевой раствор в него можно добавить фруктовый сок (до '/8 общего объема). Растворы для оральной регидратации должны быть комнатной температуры или прохладными, поскольку теплые растворы способствуют усилению рвоты.

Слайд 90: Способы и методика проведения регидратации

Оральная регидратация проводится в два этапа. Первый этап (4—6 ч начала лечения) направлен на ликвидацию дефицита воды и солей, имеющегося на начало лечения. Объем жидкости для первичной оральной регидратации на этом этапе рассчитывают по формуле ОЖ, =МФЛО где ОЖ, — объем жидкости, вводимой больному за 1 ч, л; Мф — фактическая масса тела больного, кг; Р — острая потеря массы тела, %; 10 — коэффициент; 6 — количество часов, в течение которых вводят жидкость. Можно пользоваться ориентировочными данными об объеме жидкости, необходимом больному за первые 6 ч регидратации, в зависимости от массы тела ребенка и степени обезвоживания

Слайд 91: Способы и методика проведения регидратации

Основное правило проведения оральной регидратации — дробное введение жидкости. На первом этапе количество жидкости, рассчитанное на каждый час, дается малыми порциями — детям грудного возраста по 2 — 3 чайные ложки каждые 3 — 5 мин. В течение каждых 20 мин ребенок должен выпивать не более 100 мл жидкости. Детям более старшего возраста жидкость дают по 1 —2 столовые ложки через 3 — 5 мин. Если у ребенка возникает рвота, необходимо прекратить прием раствора на 3 — 5 мин, а затем на-чать более медленное введение малыми порциями. При необходимости проведения оральной регидратации во сне используется пипетка.

Слайд 92: Способы и методика проведения регидратации

Первичную регидратацию проводят до ликвидации признаков обезвоживания. Показателями эффективности регидратации являются восстановление эластичности кожи и тургора мягких тканей, нормализация мочеотделения, восстановление массы тела, улучшение общего самочувствия ребенка. На втором этапе с помощью оральной регидратации восполняются физиологическая потребность в воде и объем текущих патологических потерь жидкости.

Слайд 93: Способы и методика проведения регидратации

Оральная регидратация прекращается: при отсутствии эффекта от проводимой терапии, проявля ющемся нарастанием эксикоза за счет потерь жидкости со стулом и рвотой, появлением и нарастанием олигурии; развитии осложнений, обусловленных несоблюдением пра вил проведения оральной регидратации: • повышенной обильной рвоте после введения больших коли честв жидкости внутрь (в таком случае регидратация прекращает ся на некоторое время); • появлении отеков при неправильном соотношении солевых и /бессолевых растворов (в таких случаях прекращается введение Na- содержащих растворов, назначаются диуретики).

Слайд 94: Способы и методика проведения регидратации

Своевременное проведение оральной регидратации позволяет более чем в 2 раза сократить число детей, нуждающихся в госпитализации; 80 — 90% больных острыми кишечными инфекциями освобождается от проведения внутривенных вмешательств, что существенно снижает летальность от указанных заболеваний. У ряда больных оральную регидратацию можно сочетать с парентеральным введением жидкости.

Слайд 95: Способы и методика проведения регидратации

Показаниями к назначению парентеральной регидратации являются: тяжелые стадии обезвоживания (II и III); гиповолемический шок; инфекционно-токсический шок (ИТШ); сочетание эксикоза с тяжелой интоксикацией; неукротимая рвота; олигурия и анурия; врожденные или приобретенные нарушения всасывания глюкозы, проявляющиеся в резком нарастании объема стула при введении глюкозо-солевых растворов (встречается редко).

Слайд 96: Способы и методика проведения регидратации

При вододефицитной дегидратации стартовым раствором для инфузионной терапии является 5 % раствор глюкозы, при соледе-фицитной и изотонической — коллоиды (5 % раствор альбумина) или кристаллоиды (Рингера лактат, лактасол, раствор Гартмана и другие полиионные растворы: ацесоль, раствор Рингера, трисоль). При изотонической дегидратации в качестве стартового раствора используется также 10 % раствор глюкозы. Внутривенно вводится весь объем дефицита жидкости, частично физиологическая потребность в воде (недополученная через рот) и в зависимости от эффективности оральной регидратации полностью или частично объем текущей патологической потребности в жидкости.

Слайд 97: Способы и методика проведения регидратации

Выделяют два варианта проведения парентеральной регидратации в 1-е сутки терапии. Первый вариант — лечение дегидратации с гиповолемическим шоком. Лечение проводят в три этапа: ликвидация декомпенсированной гиповолемии (в первые 1 — 2 ч вводится '/2 объема дефицита жидкости со скоростью 10 — 30 мл на 1 кг массы тела в час); окончательная ликвидация гиповолемии (за счет введения Уз физиологической потребности в воде за 6 — 7 ч); окончательная ликвидация обезвоживания (проводится в оставшиеся 16 ч 1-х суток; объем вводимой жидкости на этом этапе составляет '/2ОД + 2/зФП + ОТПП).

Слайд 98: Способы и методика проведения регидратации

Второй вариант применяется при лечении дегидратации без явлений шока и состоит из двух этапов. На первом этапе (первые 8 ч) проводятся ликвидация гиповолемии и начальная ликвидация обезвоживания; общий объем жидкости, вводимой в этот период, определяется из следующего расчета: '/2ОД + '/зФП + ОТПП. Внутривенно вводится не менее '/2 объема дефицита жидкости. На втором этапе окончательно ликвидируют обезвоживание.

Слайд 99: Способы и методика проведения регидратации

Коррекция электролитных нарушений. Нарушение электролитного баланса прежде всего требует коррекции содержания натрия и калия. Расчет дефицита натрия и калия проводят по формуле Д = (/н - /б)МК, где Д — дефицит иона, моль; /н — содержание иона в норме; /б — содержание иона у больного; М — масса тела больного; К — коэффициент объема внеклеточной жидкости (0,3 — у детей до 1 года, 0,2 — у детей старше 1 года).

Слайд 100: Способы и методика проведения регидратации

Коррекция электролитных нарушений. Больной минимально должен получать 6 ммоль Na+ на 1 кг массы тела в сутки, 1—2 ммоль К+ на 1 кг массы тела в сутки. Натрий ребенок получает с кристаллоидными растворами и содой, калий — в виде 7,5 % раствора калия хлорида. При этом 1 мл 7,5 % раствора калия хлорида соответствует 1 ммоль калия (40 мг). Рассчитанное количество калия добавляют в глюкозо-инсулино-вую смесь. Повторное введение К+ допускается только после лабораторного подтверждения его дефицита в крови.

Слайд 101: Способы и методика проведения регидратации

Коррекция электролитных нарушений. Необходима также коррекция метаболического ацидоза. Ее проводят с использованием 4 % раствора натрия гидрокарбоната, рассчитываемого по формуле V= М- BE 0,5, где V — объем 4 % раствора натрия гидрокарбоната, мл; М — масса тела; BE — дефицит оснований по методу Аструпа. При отсутствии возможности определения BE 4 % раствор гид-урокарбоната натрия вводится из расчета 4 мл на 1 кг массы тела.

Слайд 102: Способы и методика проведения регидратации

Осложнением тяжелой дегидратации может явиться ОПН. Ее профилактика заключается в своевременной и адекватной коррекции водно-солевого обмена глюкозо-солевыми растворами и улучшении реологических свойств крови такими препаратами, как реополиглюкин (10 мл на 1 кг массы тела в сутки), азаметония бромид, пентоксифиллин, дипиридамол, глюкозо-лидокаиновая смесь. При развитии анурии используют методы экстракорпоральной детоксикации.

Слайд 103: Способы и методика проведения регидратации

Диетотерапия. Общий суточный объем пищи уменьшается при эксикозе 1 и II степени на '/3 или '/г возрастной нормы, при эксикозе III степени — до '/2 и менее. Недостающий объем жидкости заменяется солевыми растворами, водой. Режим кормления при эксикозе I степени не меняется, при эксикозе II степени количество кормлений увеличивается до 8 раз в сутки; при эксикозе III степени — до 10 раз. При хорошей моторно-эвакуаторной функции ЖКТ (отсутствие срыгиваний, застоя пищи и вздутия живота) объем кормлений увеличивается до 100 мл ежесуточно. Обычно объем пищи достигает нормального к 3 —5-м суткам. После этого можно расширять диету.

Слайд 104: Способы и методика проведения регидратации

Диетотерапия. При низкой толерантности к получаемому объему детей переводят на капельное введение грудного молока (или смеси) в желудок через зонд, а при сохранении пареза кишечника — на транс-пилорический метод кормления (конец зонда располагается в начале двенадцатиперстной кишки). Желательно использовать двух-просветный зонд, позволяющий отсасывать желудочное содержимое. Эффективность зондового питания повышается при добавлении внутрь ферментных препаратов, а также в сочетании с гипербарической оксигенацией или активной детоксикацией (плазма-ферез). Одновременно для стимуляции перистальтики можно назначить метоклопрамид.

Слайд 105: Способы и методика проведения регидратации

Диетотерапия. При отсутствии возможности использования грудного молока или молочных смесей можно назначить элементные смеси. Рассмотрим состав одной из них, мл: 10 % полиамина — 20 (2 г белка; 8,2 ккал) 20 % интралипида — 15 (3 г жиров; 27,9 ккал), 40 % раствора глюкозы — 20 (8 г углеводов, 32,8 ккал), дистиллированной воды — 45. Общая калорийность смеси — 67,9 ккал на 100 мл. Недостатком этой смеси является высокая осмомоляр-ность (720 мосмоль/л), в связи с чем может развиться осмоляр-ная диарея, для предупреждения которой рекомендуется разводить смесь в 2 раза дистиллированной водой. При отсутствии возможности достичь цели только энтеральным способом применяется частичное парентеральное питание. Его следует назначать через 48 — 72 ч после поступления в стационар и обязательно после стабилизации основных параметров гемодинамики.

Слайд 106: Способы и методика проведения регидратации

Парентеральное питание. В питательных растворах для парентерального питания основные ингредиенты должны присутствовать в тех же количествах, как и при энтеральном питании. Суточная энергетическая потребность (Пэс)в килокалориях (на 1 кг) детей в возрасте 6 мес и старше определяется по формуле Пэс = 95 - В • 3, где В — возраст, годы. Дети до 6 мес получают 100 ккал/кг в сутки.

Слайд 107: Способы и методика проведения регидратации

Парентеральное питание. Потребность в воде рассчитывается у детей раннего возраста по 1,5 мл/ккал, у детей старшего возраста — 1,0—1,25 мл/ккал. Жиры (смеси «Интралипид», «Липофундин») в 1-е сутки назначают по 0,5— 1,0 г/кг в сутки, в последующие 2 — 5 сут увеличивают до 2 г/кг в сутки. Дотация белков осуществляется смесями аминокислот (полиамин, аминовезин, левамин, морипром), но не плазмой, альбумином, белком. Смеси аминокислот назначаются из расчета 2,0 — 2,5 г/кг аминоазота в сутки у детей раннего возраста и 1,0—1,5 г/кг у детей старшего возраста. Суммарные количества белка, вводимого внутрь и внутривенно, могут достигать 2 — 3 г/кг в сутки.

Слайд 108: Способы и методика проведения регидратации

Парентеральное питание. Глюкозу дают из расчета 12—15 г на 4г жира. Утилизация 1 г глюкозы дает 4 ккал тепла. В растворы глюкозы при внутривенном введении можно добавлять инсулин из расчета 1 ЕД на 4—5 г глюкозы, однако в большинстве случаев его введение излишне. При проведении парентерального питания концентрация глюкозы в крови, взято.й из пальца, должна быть в пределах 4— 10 ммоль/л; потери глюкозы с мочой не должны превышать 5 % введенного количества.

Слайд 109: Способы и методика проведения регидратации

Парентеральное питание. Растворы вводят течение в течение суток в 2 — 3 приема. Растворы липидов вводят максимально медленно, не смешивая с раствором глюкозы. Растворы аминокислот можно вводить как изолированно, так и в смеси с раствором глюкозы в соотношении 1: 1 или 1 :2. Прогноз При своевременной и адекватной терапии прогноз благоприятен.

Слайд 110: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Шок (от фр. choc — удар, толчок) — типовой процесс, развивающийся по фазам и возникающий вследствие расстройств ней-рогуморальной регуляции, вызванных экстремальными воздействиями. При шоке резко уменьшается кровоснабжение тканей, непропорциональное уровню обменных процессов, возникают гипоксия и угнетение функций организма, т.е. шок — это остро развивающаяся недостаточность кровообращения жизненно важных органов с последующим развитием гипоксии тканей.

Слайд 111: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Шок проявляется клиническим синдромом, характеризующимся в наиболее типичной для него фазе эмоциональной заторможенностью, гиподинамией, гипорефлексией, гипотермией, артериальной ги-потензией, тахикардией, диспноэ, олигурией. С биохимической точки зрения шок можно характеризовать как процесс нарушения обмена веществ на уровне клетки. В результате формируется картина множественных органных поражений разной степени выраженности вплоть до необратимых.

Слайд 112: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Согласно патофизиологической классификации шок подразделяется на распределительный, гиповолемический и кардиоген-ный. Распределительный шок включает состояния патологического распределения сосудистого объема вследствие расширения сосудов. К данному виду шока могут привести перегревание, травма спинного мозга, анафилаксия, случайный прием и передозировка вазодилататоров, а при инфекционных заболеваниях — сепсис.

Слайд 113: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Гиповолемический шок характеризуется снижением ударного объема сердца вследствие патологически низкого объема циркулирующей крови (ОЦК). Гиповолемия является наиболее частой причиной шока у детей. Она может быть обусловлена кровопоте-рей, рвотой и(или) диареей.

Слайд 114: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Кардиогенный шок обусловливается недостаточной насосной функцией сердца. Поскольку у детей поддержание достаточного минутного объема кровообращения в большой степени зависит от частоты сердечных сокращений, то состояния, протекающие с брадикардией, могут привести к данному виду шока. Кардиогенный шок может явиться следствием врожденных пороков сердца, миокардита, кардиомиопатий.

Слайд 115: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Особо выделяют инфекционно-токсический шок, аналогами которого за рубежом являются септический шок и токсический шок, — это реакция организма на массивное воздействие микроорганизмов (распадающихся в сосудистом русле) и их токсинов (в большом количестве поступающих в кровь из очага воспаления), повреждающих сосудистый эндотелий.

Слайд 116: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Этиология Инфекционно-токсический шок у детей (особенно у детей первых лет жизни) способны вызвать менингококк, стрептококк, сальмонеллы, золотистый стафилококк, протей, клебсиелла, си-негнойная палочка. При генерализованной инфекции токсемия обусловлена в основном действием токсинов, образовавшихся при разрушении бактерий и проникших в кровь в большом количестве.

Слайд 117: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Этиология Аналогичная картина может возникнуть у больных с отсутствием бактериемии при инфицировании микроорганизмами, активно продуцирующими экзотоксин. К их числу относятся дифтерийные палочки, стафилококкки, клостридии, шигеллы дизентерии (1-й тип), протей, клебсиелла, синегнойная палочка. Развитие ИТШ возможно при пневмонии, остеомиелите, перитоните, геморрагических лихорадках, тифах, малярии (особенно при тропической), лептоспирозе.

Слайд 118: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Этиология Предлагают отдельно рассматривать шок у детей, возникающий под влиянием воздействия экзотоксинпродуцирующих штаммов золотистого стафилококка, в патогенезе которого большую роль играет всасывающийся в кровь экзотоксин TSST-1, обусловливающий возникновение синдрома стафилококкового токсического шока. Указанный экзотоксин непосредственно воздействует на сердечную мышцу и сосуды и способен повреждать сосудодви-гательный центр головного мозга. Такое же действие проявляют токсигенные штаммы дифтерийной палочки, стрептококка и бактерии Schigella disenteriae серотипа I.

Слайд 119: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология При ИТШ нарушения сосудистого объема связаны с разнообразным действием моноцитов, макрофагов, нейтрофилов и продуцируемых ими и эндотелиоцитами медиаторов воспаления (ци-токинов, простагландинов, лейкотриенов, оксида азота и др.) в токсических концентрациях. Вызванные изменения сопровождаются значимыми нарушениями функции сердца, включающими снижение сердечного выброса и общего периферического сопротивления сосудов.

Слайд 120: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология На ранней стадии шока физиологические механизмы позволяют организму больного обеспечить доставку кислорода и питательных веществ к головному мозгу, сердцу, почкам и другим жизненно важным органам. Вследствие включения стресс-реакции происходит централизация кровоснабжения, развивается тахикардия. В компенсированной фазе шока организм способен на минимальном уровне удовлетворить свои метаболические потребности.

Слайд 121: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология При прогрессировании шока компенсаторные механизмы истощаются. Гипоперфузия органов и систем приводит к ацидозу с дальнейшим выбросом медиаторов воспаления. Снижение мозгового кровотока последовательно приводит к возбуждению, оглушению и коме; снижение почечного кровотока ведет к олиго- и анурии. Аналогичным образом повреждается ЖКТ, поэтому у больных часто отмечается ослабление перистальтики кишечника, за которой следует вздутие кишечника, отек его стенки и бактериальная транслокация.

Слайд 122: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология По мере прогрессирования тканевой ишемии и ацидоза медиаторы воспаления вызывают диффузное повреждение и повышение проницаемости капилляров. К указанной альтерации особенно чувствительны сосуды легких. Повреждение легочной ткани усиливает тканевую гипоксию. Конечным результатом де-компенсированного шока является полиорганная недостаточность (ПОН) и острый РДС взрослого типа.

Слайд 123: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология Морфологическая картина ИТШ (септического шока) складывается из сочетания морфологических признаков ДВС-синдро-ма, синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и ПОН. Для ССВО характерны лейкоцитарные стазы в капиллярах и ве-нулах, нейтрофильная инфильтрация стромы внутренних органов, гиперплазия красного костного мозга, акцидентальная инволюция тимуса; для ПОН — циркуляторно-дистрофические изменения внутренних органов.

Слайд 124: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Патогенез и патоморфология При ДВС-синдроме на аутопсии наряду с геморрагическими проявлениями могут обнаруживаться множественные некрозы стенки тонкого кишечника, кортикального отдела почек, в миокарде, головном мозге и других органах, что и определяет картину ПОН.

Слайд 125: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Клиническая картина Инфекционно-токсический шок у детей диагностируется редко в связи с тем, что его симптомы часто маскируются проявлениями других угрожающих жизни состояний. Важнейшее значение в диагностике шока имеет измерение АД, уровень которого является главным показателем наличия шока и критерием, определяющим его стадию (табл. 6.13). Клиническая картина ИТШ разнообразна, однако можно выделить ряд ведущих признаков.

Слайд 126: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Клиническая картина На I (компенсированной) стадии ИТШ у больного наблюда-/ются тревога, беспокойство; мраморный рисунок на коже, похолодание рук и ног; тахипноэ; компенсированный метаболический ацидоз, кратковременный дыхательный алкалоз; SaO2 —93 — 97%, раО2— 80 — 90 мм рт. ст.; компенсация гемодинамических нарушений; снижение пульсового давления, тахикардия. Артериальное давление сохраняет нормальные значения.

Слайд 127: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Клиническая картина На II (субкомпенсированной) стадии ИТШ появляются оглушенность (реже возбуждение, делирий); повышение мышечного тонуса, акроцианоз, похолодание рук и ног; одышка; субкомпен-сированный метаболический ацидоз; гипоксемия, SaO2—95 — 90%, раО2 — 80 — 60 мм рт. ст.; субкомпенсация гемодинамических нарушений; выраженная тахикардия; некоторое понижение АД; олигурия.

Слайд 128: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Клиническая картина На III (декомпенсированной) стадии ИТШ у больного имеют место сопор или кома; адинамия; снижение мышечного тонуса; разлитой цианоз кожи и слизистых оболочек; патологические типы дыхания; апноэ; декомпенсированный метаболический ацидоз; SaO2 — ниже 90 %, раО2 — ниже 60 мм рт. ст.; систолическое АД ниже 60 мм рт. ст., диастолическое — вплоть до 0; тахи- или бра-дикардия; анурия.

Слайд 129: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Диагностика Согласно современной терминологии септический шок представляет собой последнюю конечную стадию ССВО, в связи с чем критерии его диагностики объединяют критерии синдрома системной воспалительной реакции (ССВР) и тяжелого сепсиса. В число критериев диагностики этих состояний включают несколько признаков. При ССВО температура тела более 38 "С'или менее 36 °С; тахикардия; тахипноэ; лейкоцитоз более 12-109/л (или лейкопения менее 4- 109/л) и(или) среди нейтрофильных гранулоцитов наблюдается более 10 % незрелых форм.

Слайд 130: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Диагностика Сепсис характеризуется двумя или более признаками ССВР и очагами инфекции или бактериемией при наличии симптомов инфекционного процесса. Тяжелый сепсис — это сочетание признаков сепсиса и артериальной гипотензии (систолическое АД у грудных детей менее 65 мм рт. ст., у более старших менее 75 мм рт. ст., у подростков менее 90 мм рт. ст. или снижение АД более чем на 40 мм рт. ст. исходного и гипоперфузия (маркерами которой являются лактат-ацидоз, олигурия, гипоксемия, изменения психики), дисфункция органов и систем).

Слайд 131: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Диагностика Септический шок — это сепсис в сочетании с гипотензией, характеризующейся следующими признаками: два разных измерения АД имеют показатели ниже возраст ной нормы более чем на треть; сохранение артериальной гипотонии после инфузии раство ров в дозе 20 мл на 1 кг массы тела; необходимость в инотропной или вазопрессорной поддерж ке после инфузионной терапии.

Слайд 132: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Диагностика Американские ученые диагноз «токсический шок» ставят при наличии трех основных и как минимум трех дополнительных критериев при условии, что посевы крови, ликвора и из зева отрицательны (исключая S. aureus) и отсутствует диагностический титр антител к возбудителям кори, лептоспироза и пятнистой лихорадки Скалистых гор.

Слайд 133: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Основными критериями диагностики токсического шока являются: температура тела выше 38,9 °С; артериальная гипотензия; пятнистая эритродермия с поздним шелушением (особенно на ладонях и подошвах) на 1 —2-й неделе заболевания. Дополнительными критериями являются: воспаление слизистых оболочек (конъюнктивы, зева); симптомы поражения ЖКТ (рвота, диарея);

Слайд 134: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

поражение костно-мышечной системы (миалгии, повыше ние уровня креатинфосфокиназы); поражение ЦНС (угнетение сознания); поражение печени (повышение уровня билирубина, транс- аминаз); поражение почек (повышение уровня мочевины, креатини- на, лейкоцитурия); тромбоцитопения — менее 100- 109/л.

Слайд 135: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Дифференциальная диагностика Инфекционно-токсический шок прежде всего дифференцируют с тяжелыми формами локального инфекционного процесса бактериальной этиологии, сепсисом, острой надпочечниковой недостаточностью. Лечение Терапия ИТШ должна начинаться незамедлительно и проводится непрерывно в течение первых 2 —3 ч с тем, чтобы добиться стабилизации АД. Основными направлениями противошоковой терапии являются борьба с артериальной гипотонией, дефицитом ОЦП, циркуляторной гипоксией тканей, повышенной проницаемостью сосудистой стенки, токсемией, токсически-гипо-ксическим поражением органов.

Слайд 136: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Лечение ИТШ Табл. 6-14, стр. 191 (Кузьменко)

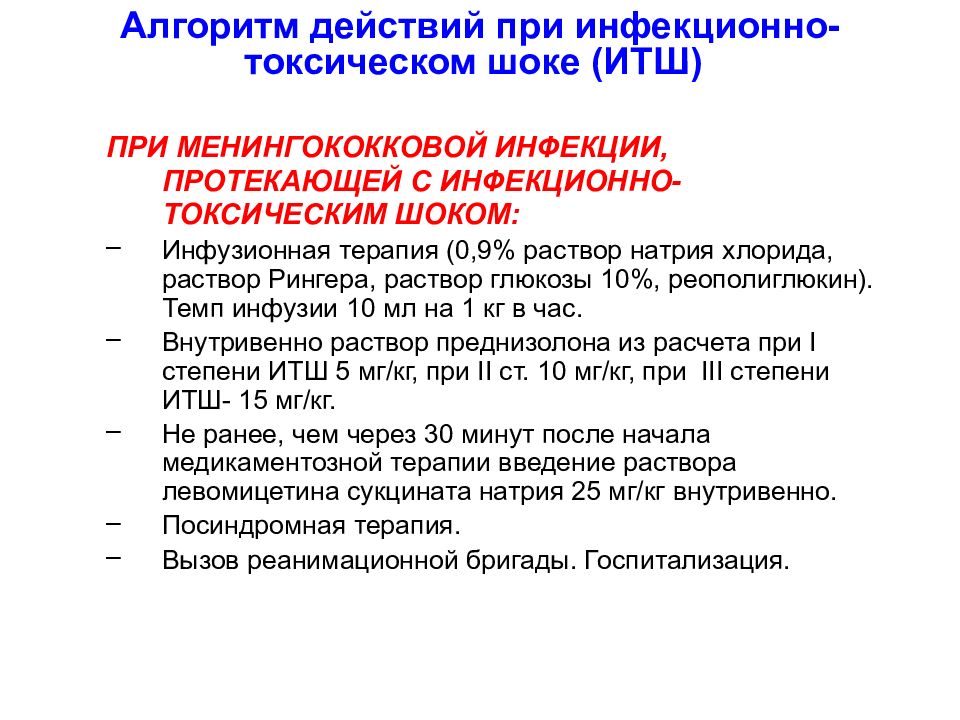

Слайд 137: Алгоритм действий при инфекционно-токсическом шоке (ИТШ)

ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ С ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ: Инфузионная терапия (0,9% раствор натрия хлорида, раствор Рингера, раствор глюкозы 10%, реополиглюкин). Темп инфузии 10 мл на 1 кг в час. Внутривенно раствор преднизолона из расчета при I степени ИТШ 5 мг/кг, при II ст. 10 мг/кг, при III степени ИТШ- 15 мг/кг. Не ранее, чем через 30 минут после начала медикаментозной терапии введение раствора левомицетина сукцината натрия 25 мг/кг внутривенно. Посиндромная терапия. Вызов реанимационной бригады. Госпитализация.

Последний слайд презентации: Инфекционный токсикоз Инфекционно-токсический шок: ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИЙ ШОК (итш)

Прогноз При ИТШ прогноз всегда серьезен. Так, если ИТШ развился у человека с иммунодефицитом, летальность достигает 100%; при отсутствии иммунодефицита летальность составляет 40 %. Своевременная диагностика состояния и проведение адекватной терапии позволяют достичь благоприятного исхода процесса.