Первый слайд презентации: Лекция 1

Объекты взаимодействия в социальной психологии Теоретические подходы к исследованию общения

Слайд 3: Общение

сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание людьми друг друга.

Слайд 4: Межличностное общение

– это такое взаимодействие между людьми, которое удовлетворяет следующим критериям: в нем участвует небольшое число людей (количественный критерий); его участники находятся в непосредственной пространственной близости, имеют возможность видеть, слышать, касаться друг друга, легко осуществляют обратную связь (пространственный критерий); каждый из участников признает незаменимость, уникальность партнера, учитывает особенности его эмоционального состояния, самооценки и личностных свойств (личностно-ориентированный критерий).

Слайд 5: Структура общения (по Г.М. Андреевой)

коммуникативный аспект общения (сторона) или коммуникация в узком смысле слова состоит в обмене информацией между общающимися сторонами; интерактивный аспект заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т.е. в обмене не только знаниями, но и действиями; перцептивный аспект общения означает процесс восприятия и познания друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.

Слайд 6: Исторический экскурс

Термин «межкультурная коммуникация» впервые появился в 1954 году в рамках американской научной школы культурной антропологии, когда Э.Т. Холл и Г.Л. Трэгер опубликовали статью «Культура и коммуникация» ( Trager, Hall 1954), в которой обозначили научно-прикладную перспективу данной проблематики. Дальнейшее развитие новое направление получило позднее, после выхода известной и многократно переизданной книги Э.Т. Холла «Немой язык» ( The Silent Language, 1959), в которой автор убедительно обосновывал непосредственную связь между культурой и коммуникацией, а также возможность сравнения культур, исходя из общих для всех культур основ.

Возникновение и утверждение межкультурной коммуникации как новой дисциплины было обусловлено реальными процессами современного мира, практическими потребностями людей самых разных культур, профессий, социальных институтов. Глобализация и интернационализация экономики и сферы услуг, развитие туризма и бизнеса, образовательная интеграция, многочисленные миграционные процессы и возникающие на этом фоне проблемы непонимания и недопонимания, ошибки в общении, культурные недоразумения пробудили интерес исследователей к вопросам международной, межкультурной коммуникации.

Слайд 8: Предмет межкультурной коммуникации

определяется как взаимодействие представителей различных культур, или как коммуникация, детерминированная культурной вариативностью (ср.: Roth, Roth, 2001).

Слайд 9: Межкультурная коммуникация

этот процесс взаимодействия, который опосредован действиями конкретных индивидуумов, один из которых представляет, например, культуру А, а другой принадлежит культуре Б. В результате развития их отношений и пересечения двух культур А и Б возникает новая межкультура ( интеркультура ) В, которая не соответствует в полном объеме ни первой культуре А, ни второй – Б. Третья межкультура В представляет собой новое качество, своего рода синергию

Слайд 10: межкультурная коммуникация

интерактивный процесс, процесс взаимодействия, участниками которого являются представители разных культур. При этом речь идет о непосредственном личном взаимодействии, что часто позволяет рассматривать межкультурную коммуникацию как частный (особый) случай межличностной коммуникации ( Samovar, Porter, 1991: 2) и определять его как микроуровень межличностного взаимодействия, в отличие от макроуровня прямого или опосредованного общения между этническими группами или нациями ( Roth, J., Roth, K., 2001: 2).

Слайд 11: Культура = Коммуникация ???

Немецкий лингвист Ф. Хинненкамп ( Hinnenkamp, 1994), с осторожностью относясь к отождествлению культуры и коммуникации по Холлу, формулирует идею их соотношения следующим образом: существуют различные, отличающиеся друг от друга культуры (подразумевая под культурой не статичную величину, которая не ограничивается только интернациональными рамками); культура и коммуникация находятся в тесной взаимосвязи; участники коммуникации представляют всегда одну из культур; культура отражается в коммуникации; культурная принадлежность определяет специфический способ коммуникативного взаимодействия; общая культурная принадлежность облегчает процесс коммуникации, различная – усложняет его.

Слайд 12: Межкультурная коммуникация как научно-прикладная дисциплина

занимается проблемами понимания и взаимопонимания: понять чужое (Другое ), адекватно объясниться с Чужим, правильно интерпретировать иные, не свои культурные знаки.

Слайд 13: Теоретические подходы к исследованию общения

информационный (ориентированный на передачу и прием информации); интерактивный (акцентирующий внимание на взаимодействие); семиотические подход (в центре внимания которого находится знак); деятельностный, рассматривающий общение как один из основных видов деятельности, наряду с игрой, учением и трудом. Несмотря на очевидное сходство терминологии и исследовательских техник, каждый подход опирается на разные методологические традиции и предполагает хотя и взаимодополняющие, но, тем не менее, разные аспекты анализа проблемы общения.

Слайд 14: Информационный подход (возник в 30-е — 40-е годы и с тех пор широко используются до настоящего времени)

Общение рассматривается как обмен информацией Основные положения: содержание информации может преобразовываться в различные символы (т.е. может кодироваться / декодироваться в слова, жесты, образы, предметы); человек (его тело, глаза, лицо, руки, поза) образует своеобразный экран, на котором «проявляется» передаваемая информация после ее восприятия и переработки (в форме мыслей, эмоций, установок); принятие аристотелевской и ньютоновской картины мира: существует нейтральное пространство, в котором взаимодействуют дискретные организмы и объекты ограниченного объема.

Слайд 15: Введем некоторые дополнительные понятия

Коммуникатор (отправитель) - участник коммуникативного процесса, который передает информацию. Реципиент (получатель) – участник коммуникативного процесса, принимающий сообщение. Модель коммуникации – схема, представляющая процесс коммуникации.

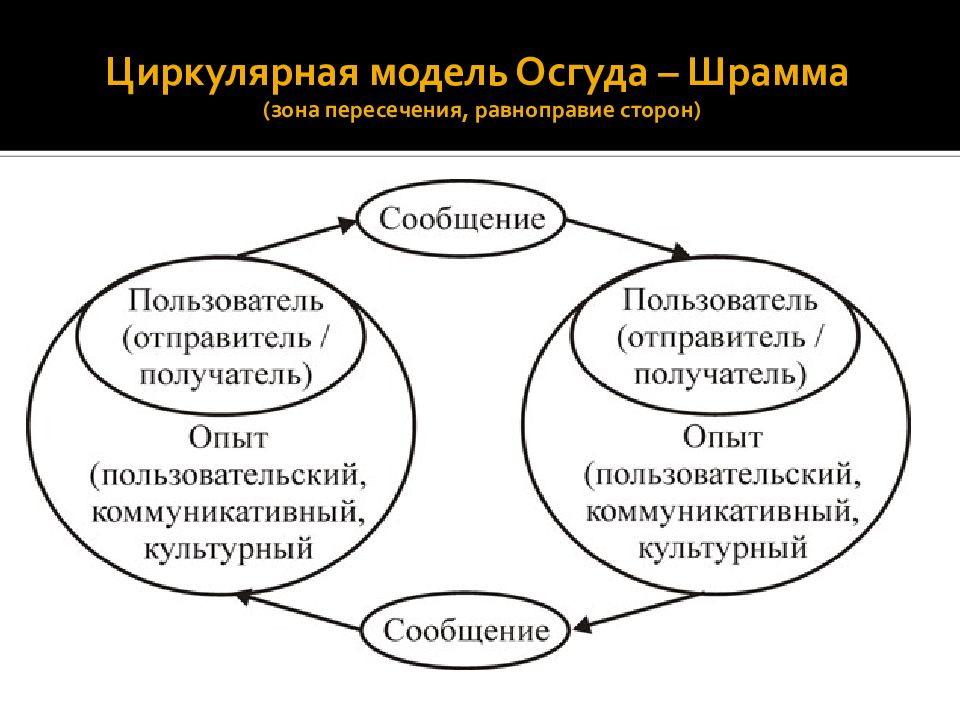

Слайд 19: Циркулярная модель Осгуда – Шрамма (зона пересечения, равноправие сторон)

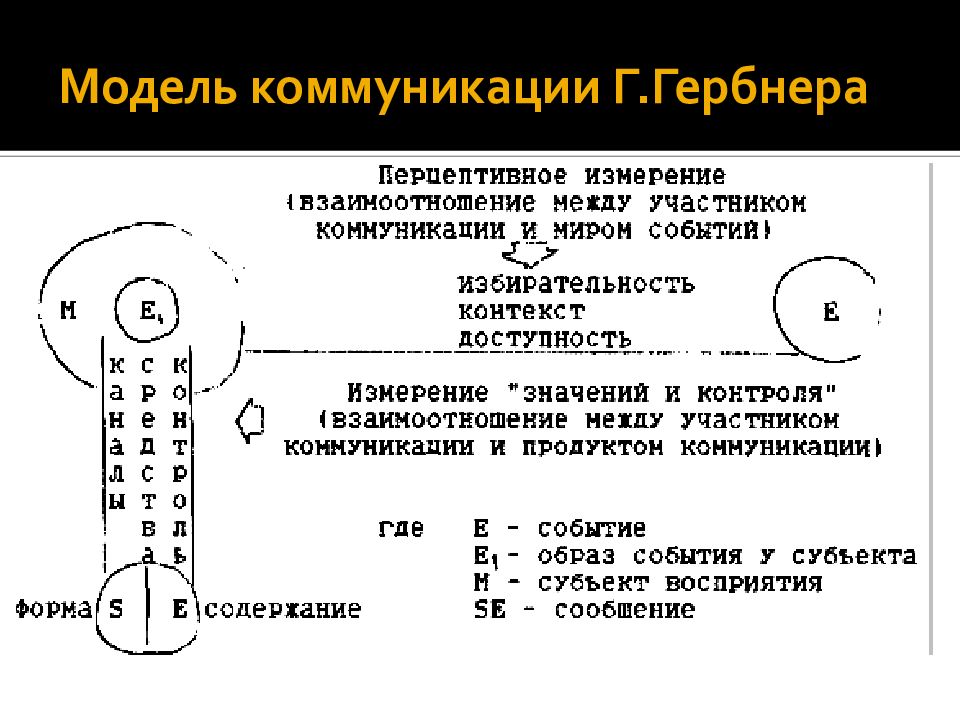

Слайд 21: Модель Г.Гербнера (вербальная репрезентация)

1. Кто-то 2. воспринимает событие 3. и реагирует 4. в данной ситуации 5. с помощью некоторых средств 6. чтобы создать доступное для других содержание 7. в некоторой форме 8. и контексте 9. и передает сообщение 10. с некоторыми последствиями.

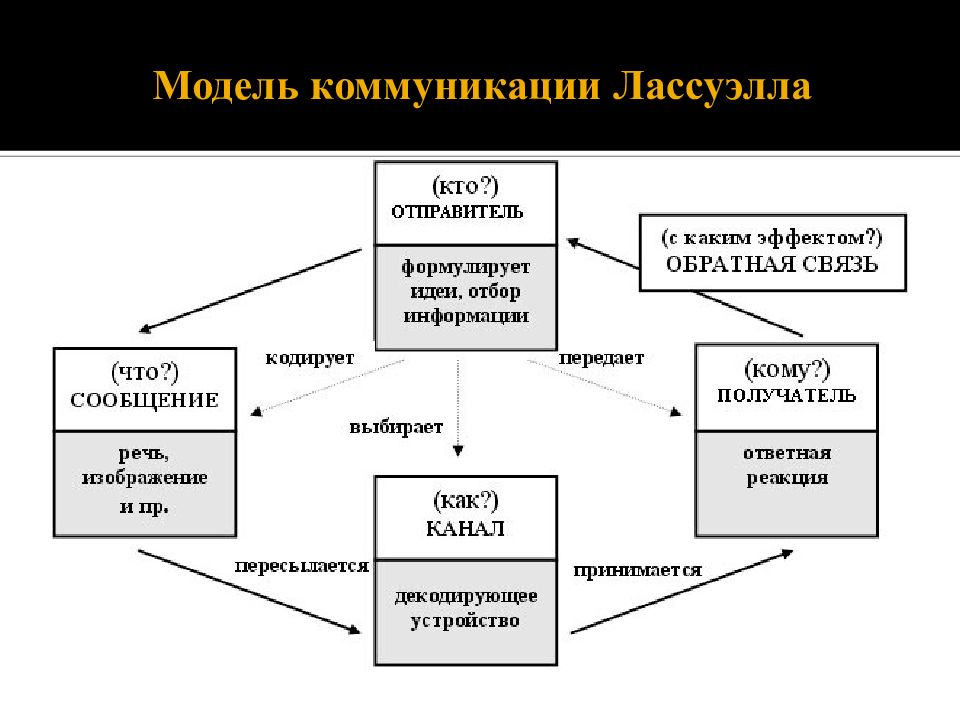

Слайд 23: Базовая модель Лассуэлла была дополнена

введены разграничения между «сообщением» как таковым и «источником» и введены важные дополнительные понятия: « обратная связь» (отклик получателя информации, дающий возможность источнику кодифицировать и корректировать последующую передачу информации); « шум» (искажения и помехи в сообщении при его прохождении по каналу); « избыточность» или «дублирование» (излишние повторения в кодировании информации для того, чтобы сообщение могло быть корректно декодировано); « фильтры» (преобразователи сообщения, когда оно достигает шифратора или покидает дешифратор).

Слайд 24: Интеракционистский подход

Общение рассматривается как ситуация совместного присутствия, которая взаимно устанавливается и поддерживается людьми при помощи различных форм поведения и внешних атрибутов (внешности, предметов, обстановки и т. п.). поведенческое управление ситуацией совместного присутствия, ее поддержание происходит относительно независимо от намерении участвующих индивидов. Хотя они обладают действительным контролем за входом или выходом из ситуации в соответствии со своими намерениями, до тех пор пока участники воспринимают присутствие и поведение друг друга в ситуации, они не могут избежать постоянной координации поведения по отношению друг к другу

Слайд 25: Теоретические положения

Интеракциональный подход признает положение, что само взаимодействие включает обмен сообщениями. Но главный исследовательский интерес больше направлен на организацию поведения. Теоретические основания этого подхода: ориентация на многоаспектность анализа человеческого поведения во множестве жизненных условий и обстоятельств (в различных социальных контекстах); поведение является не столько функцией внутренних побуждений индивида, его мотивационных или личностных факторов, а больше — функцией самой ситуации взаимодействия и социальных взаимоотношений (позиция ситуационного подхода в социальной психологии); положения обшей теории систем, вводящей в исследовательский инструментарий и концептуальный аппарат такие фундаментальные понятия как «система», «динамическое равновесие», « саморегуляция » и «программа».

Слайд 26: Ключевые понятия интеракционистского подхода

Ситуация взаимодействия; Роли; Стратегии самопрезентации ; Средства создания образа; Механизмы социального влияния

Слайд 27: Социальная роль

Набор предписаний, прав и обязанностей, связанных с ее выполнением. М. Дойч и Р. Краусс выделили в роли 3 аспекта: Существующие в обществе ожидания относительно поведения индивида, исполняющего данную роль; Представления ее исполнителя о том, как следует вести себя в данной роли; Реальное исполнение роли

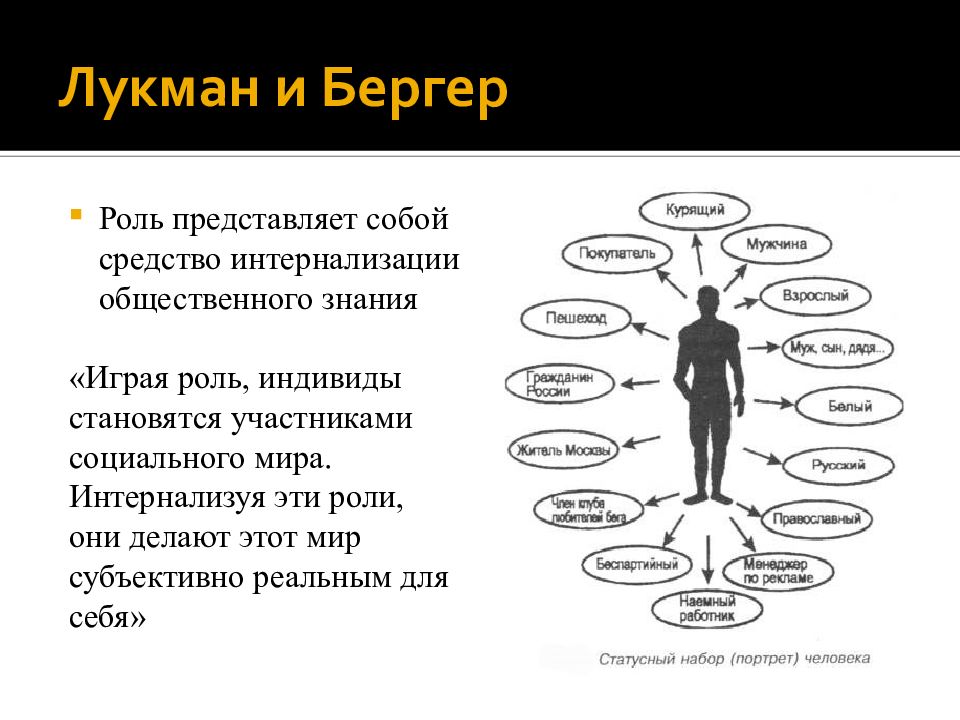

Слайд 28: Лукман и Бергер

Роль представляет собой средство интернализации общественного знания «Играя роль, индивиды становятся участниками социального мира. Интернализуя эти роли, они делают этот мир субъективно реальным для себя»

Слайд 29: Стандарты исполнения роли

Роли дают социальным институтам возможность постоянно существовать, реально присутствуя в опыте индивидов Это происходит на 2-х уровнях: через сам факт существования этих ролей; через реализуемое ролевое поведение

Слайд 30: В межличностном взаимодействии выделяют следующие роли:

конвенциональные Относительно их исполнения существуют четкие предписания в обществе (профессиональные, супружеские, детско-родительские) межличностные Исполнение этих ролей допускает большую степень свободы. К этому типу относятся роли, связанные с отношением дружбы, любви, соседства

Слайд 31: Критерии оценки характера исполнения роли:

степень соответствия исполнения роли предлагаемому общественному образцу; насыщение роли индивидуальными характеристиками; кросс-ситуативная вариативность исполнения роли (степень изменчивости создаваемого образа от ситуации к ситуации); степень погружения (срастания) с ролью (от формального исполнения роли до рассмотрения роли как жизненного предназначения); богатство применяемых для исполнения роли средств (внешние атрибуты, привлечение других людей); корректировка исполнения роли в случае ее повторного исполнения (работа над ролью)

Слайд 32: Модель Ньюкомба

Аудитория рассматривается не как объект воздействия, а как равноправный субъект коммуникации. Поскольку респондент (тот, кто воспринимает) и коммуникатор связаны взаимными ожиданиями и установками, общим интересом к предмету общения, результатом коммуникации оказывается сближение или, наоборот, отдаление их точек зрения.

Слайд 33: АВХ - модель Ньюкомба

А и В – участники коммуникации, а Х – событие или внешний объект по поводу которого происходит коммуникация.

Слайд 34: Драматургический подход И. Гофмана

Гофман предлагает рассматривать реальное поведение людей как актерскую игру, при этом, описывая поведение людей, он использует своеобразную театральную лексику, говоря о ролях, партиях, декорациях, кулисах, переднем фронте исполнения, сценариях и т.п. Исходный принцип его анализа заключается в следующем: поступки человека, да и сама его личность определяются ситуацией, социальной игрой, которую он ведет вместе с другими. То, как мы воспринимаем самих себя, по Гофману, определяет не наш характер, не внутренний мотивационный профиль или другие интраперсональные качества, а наши действия и реакции «Другого» на эти действия.

Слайд 35: И. Гофман

Эффективная коммуникация возможна лишь при точном определении роли, которая кажется адресату его естественным поведением. Социальная роль – все проявления активности данного участника в данном эпизоде, которые любым образом влияют на других участников взаимодействия

Слайд 36: Модель коммуникации И.Гофмана

Актер - Зритель - Реакция - Действие (игра на публику)

Слайд 37: И.Гофман «Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта»

«Первичная система фреймов позволяет локализовать, воспринимать, определять практически бесконечное количество единичных событий и присваивать им наименования. Похоже, человек не осознает внутреннюю структуру фреймов и, если его спросить, вряд ли сможет описать ее с большей или меньшей полнотой, что не мешает ему пользоваться фреймами без каких-либо ограничений» Фрейм – ситуация, определение ситуации, матрица возможных событий, которая связана с расстановкой ролей; схема интерпретации

Слайд 38: Теория фреймов И.Гофмана

Первичные системы фреймов не заданы в качестве алгоритмов восприятия, а всегда находятся в процессе своего формирования. Для соотнесения воспринимаемого события с его идеально-смысловым образцом Гофман вводит понятия «ключей» фреймов. Их 5: выдумка (превращает серьезное в несерьезное, создает вымышленные миры); состязание (переключение фрейма схватки в безопасную форму игры, которая поддерживает ощущение риска и неопределенности обстоятельств); церемониал (временно отделяет участников от реальности и превращает их в живое воплощение ролей, демонстрируя тем самым образцы надлежащего поведения); техническая переналадка (обозначение разного рода презентаций, инсценировок, демонстраций) пересадка (понимание мотивов действия в ситуации, когда изображение не соответствует реальности

Слайд 39: Теория фреймов

Оказываясь участником того или иного фрейма человек вовлекается в происходящее действие. Вовлеченность - психобиологический процесс, в котором субъект перестает по крайней мере частично, сознавать направленность своих переживаний и познавательного внимания. Степень вовлеченности зависит от специфики самого фрейма, а также от той роли, которая отведена человеку в данном фрейме.

Слайд 40: Теория фреймов

Выделяются ряд признаков, благодаря которым человек определяет временные и пространственные границы фрейма и меру участия в нем. Для этого вводятся такие понятия как «заключение в скобки» (начало и конец фрейма), «преемственность ресурса», «не связанность», «общепринятые представления о человеке».

Слайд 41: Социально-психологические постулаты

Теорема Томаса «Если ситуация определена как реальная, она реальна по своим последствиям» Теорема гофмана «Попробуйте определить ситуацию неверно и она определит вас»

Слайд 42: Ключевые слова семиотического подхода

Знаки; Символы; Адресант; Код; Референт; Адресат

Слайд 43: Модель Р.О. Якобсона

В основе модели – представление вербального вида коммуникации в виде факторов, соответствующих определенным языковым функциям. Таких функций учёный выделил шесть: Эмотивная – ориентация отправителя сообщения, через интонацию передающего свое одобрение (или неодобрение) той или иной информации. Конативная – ориентация на получателя (повелительный падеж). Фактическая – не передача информации, а поддержание контакта (разговоры о погоде, ни о чем и т.п.). Метаязыковая – не зная слова, при помощи кода мы можем спросить о его значении и получить ответ. Поэтическая – направлена на сообщение, больше внимания уделяется не содержанию, а форме. Референтная – ориентирована на контекст и отсылает к объекту, о котором идет речь в сообщении

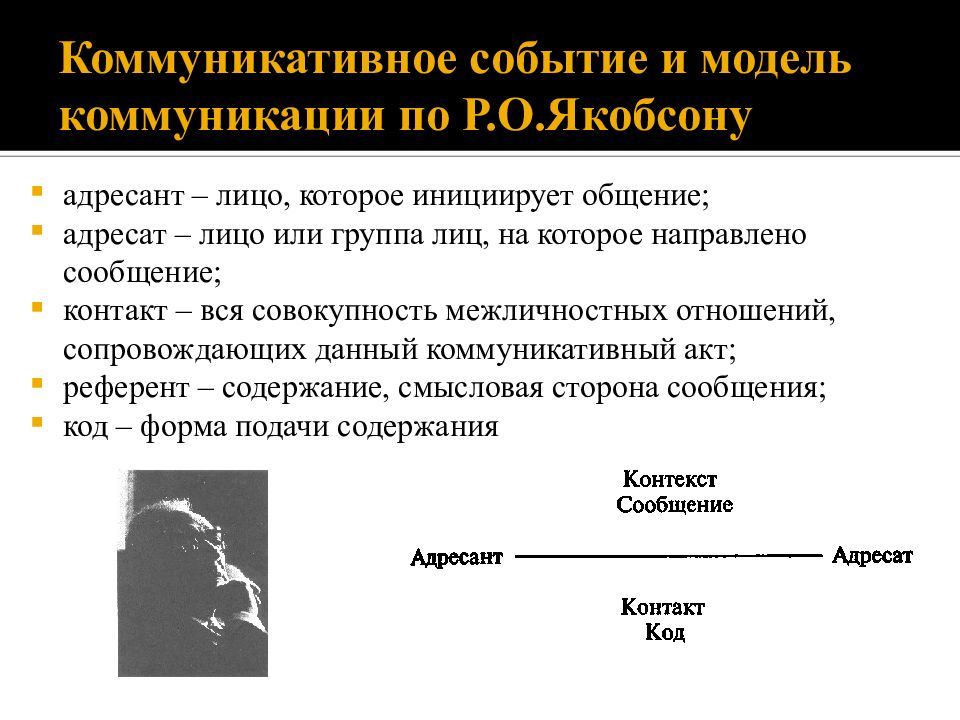

Слайд 44: Коммуникативное событие и модель коммуникации по Р.О.Якобсону

адресант – лицо, которое инициирует общение; адресат – лицо или группа лиц, на которое направлено сообщение; контакт – вся совокупность межличностных отношений, сопровождающих данный коммуникативный акт; референт – содержание, смысловая сторона сообщения; код – форма подачи содержания

Слайд 45: М.М. Бахтин

Две основные идеи Бахтина весьма существенны и для понимания процесса коммуникации: во-первых, необходимым признаком любого высказывания является его обращенность, адресованность, то есть, без слушающего нет и говорящего, без адресата нет и адресанта; во вторых, всякое высказывание приобретает смысл только в контексте, в конкретное время и в конкретном месте (идея хронотопа : от греческих слов, обозначающих ‘время’ и ‘место’).

Слайд 46: Р. Барт

Близкие идеи высказывал и выдающийся французский семиолог (возглавлял кафедру общей семиологии в Сорбонне ) Ролан Барт. По Барту, слово не имеет значения, слово – только возможность значения, получающее его в конкретном тексте. Более того, каждое новое прочтение текста создает новое значение, читающий как бы пишет свой собственный текст заново. Эти взгляды разрушают стройную и четкую, но все же упрощенную картину ‘передачи и восприятия’ информации в первоначальной модели коммуникации по Шеннону.

Слайд 47: Ю.М. Лотман

О самой коммуникации Ю. Лотман говорит как о переводе текста с языка моего "я" на язык твоего "ты". Модель коммуникации «Я – Он» и модель автокоммуникации «Я – Я»

Слайд 48: Модель коммуникации Ю.М. Лотмана

В основу семиотической модели коммуникации положены следующие базовые принципы : У говорящего и слушающего не может быть одинаковых кодов. «Язык – это код плюс история. При полном подобии говорящею и слушающего исчезает потребность в коммуникации вообще: им не о чем будет говорить. Единственное, что остается, – это передача команд. То есть для коммуникации изначально требуется неэквивалентность говорящего и слушающего». Несмотря на то что коды участников коммуникации не тождественны, они образуют некие пересекающиеся множества. Несовпадение кодов коммуникаторов делает возможным постоянное обращение к одному и тому же тексту. В этом случае становится возможным получение нового знания при чтении уже известного текста.

Последний слайд презентации: Лекция 1: Деятельностный подход к общению

Общение – один из видов деятельности Деятельность построена на основе структурно-уровневого принципа. Это означает, во-первых, что общая структура деятельности образована качественно различными уровнями, формами психической регуляции активности человека. Во-вторых, что эти уровни иерархически соподчинены и образуют целостную систему. А.Н. Леонтьев различает три основных уровня организации деятельности — операций, действий и автономной деятельности. Второй из этих уровней (действий), занимая центральное место в общей структуре деятельности, наиболее важен для понимания психологических особенностей деятельности и ее строения.