Первый слайд презентации: Тема 9. «Язык и культура»

«Язык - народ» Ф. Достоевский «Моя родина - это французский язык» А. Камю

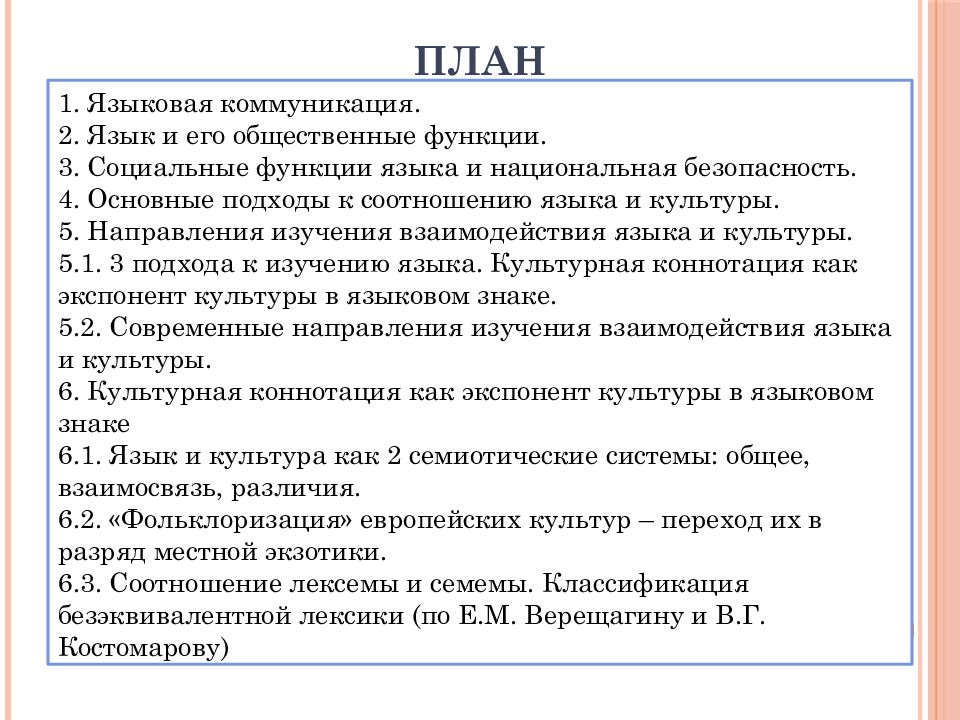

Слайд 2: ПЛАН

1. Языковая коммуникация. 2. Язык и его общественные функции. 3. Социальные функции языка и национальная безопасность. 4. Основные подходы к соотношению языка и культуры. 5. Направления изучения взаимодействия языка и культуры. 5.1. 3 подхода к изучению языка. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке. 5.2. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры. 6. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке 6.1. Язык и культура как 2 семиотические системы: общее, взаимосвязь, различия. 6.2. « Фольклоризация » европейских культур – переход их в разряд местной экзотики. 6.3. Соотношение лексемы и семемы. Классификация безэквивалентной лексики (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову)

Слайд 3: Литература

Макарова Елена Юрьевна. Язык как основа этнической культуры : дис.... канд. филос. наук : 24.00.01 Волгоград, 2006 140 с. РГБ ОД, 61:06-9/703 http://www.dslib.net/teorja-kultury/jazyk-kak-osnova-jetnicheskoj-kultury.html Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. В.А. Чудинов. Язык как составная часть культуры http://chudinov.ru/yazyik-kak-sostavnaya-chast-kulturyi/ Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингво -страноведение в преподавании русского языка как иностранного: 4-е изд. М., 1990. Гак В. Г. Язык как форма самовыражения народа // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000. Гачев Г. Д. Национальные образы мира: Курс лекций. М., 1998. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : Курс лекций. М., 2002. Маслова В. А. Лингвокультурология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2001.

Слайд 4

Ощепкова В. В. Язык и культура Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. М., 2004. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы. М., 2005. Ю. Е. Прохоров. Ещё раз о концепте: лингвокультурологические рассуждения http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/23943/1/iurg-2005-35-21.pdf Язык как средство трансляции культуры. М., 2000. Тарасов Е. Ф. Диалог культур в зеркале языка // Встречи этнических культур в зеркале языка: (в сопоставительном лингвокультурном аспекте). М., 2002. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие. М., 2000. Уфимцева Н. В. Этнические ритмы и стереотипы культуры // XI Всероссийский симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации «Язык, сознание, культура, этнос: теория и прагматика». М., 1994. Язык и культура : сб. науч. тр. / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М. : Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.

Слайд 5: Видео

1) Язык и культура: взаимосвязь понятий http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/yazyik-i-kultura 2) Япония: язык и культура https://www.youtube.com/watch?v=mv3fnbLo1cM 3) Загадки Языка и Культуры. Валерий Чудинов. https://www.youtube.com/watch?v=v6HS4I0L7JA 4) Публичная лекция "Язык. Культура. Национальная безопасность", С.Г. Тер-Минасова. 15 марта 2014 г. https://www.youtube.com/watch?v=JobjlSPd9n8 5) Язык. Культура. Регион. - лекция С.Г. Тер-Минасовой https://www.youtube.com/watch?v=uhehxBdcKpU 6) Светлана Тер- Минасова."На зеркало неча пенять... Язык - зеркало культуры" https://www.youtube.com/watch?v=ss47Pvdpjg4 7) Светлана Тер-Минасова. "Глобальные проблемы глобального языка в глобальном мире" https://www.youtube.com/watch?v=L6lTU47d0Wk 8) ACADEMIA. Язык - творец человека. 1 https://www.youtube.com/watch?v=fYGQw7kRp8g 9) ACADEMIA. Язык - творец человека. 2 https://www.youtube.com/watch?v=Khes0P5dWvk

Слайд 6

10) Academia. Максим Кронгауз. Русский язык в ХХI веке. 2-я лекция https://www.youtube.com/watch?v=mNmgAF2WCpA 11) Чудинов В.А. Русский язык - Глубинная история Русского языка (Часть 1) https://www.youtube.com/watch?v=DEJ_bUbzCuE 12) Чудинов В.А. Почему не хотят признавать русских и русскую культуру? https://www.youtube.com/watch?v=pqVoL8N3S90 13) М. Кронгауз. Гипотеза лингвистической относительности https://www.youtube.com/watch?v=vGfIIVDyiGQ 14) Лера Бородицки - Как язык, на котором мы говорим влияет на наше мышление https://www.youtube.com/watch?v=zEhv7vcGljw 15) Владимир Плунгян. Русский язык в современном мире https://www.youtube.com/watch?v=Abcki8MS474 16) Лекция Владимира Плунгяна «Разнообразие языков человечества» https://www.youtube.com/watch?v=Sft-aDuPUHo 17) Якушкина Т.В. - Язык и культура https://www.youtube.com/watch?v=fgLbWbkC2Xs 18) Наука без границ. Современная Франция: Язык и культура https://www.youtube.com/watch?v=Ra6vt6yF-40

Слайд 8: 1. Языковая коммуникация

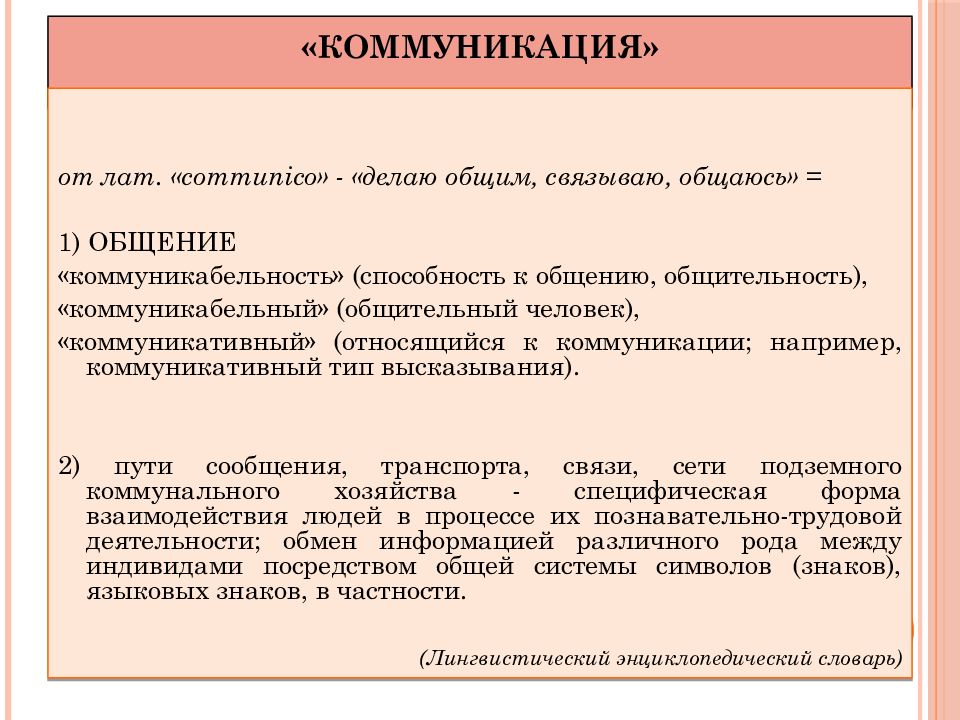

Слайд 9: Коммуникация»

от лат. « communico » - «делаю общим, связываю, общаюсь» = 1) ОБЩЕНИЕ «коммуникабельность» (способность к общению, общительность), «коммуникабельный» (общительный человек), «коммуникативный» (относящийся к коммуникации; например, коммуникативный тип высказывания). 2) пути сообщения, транспорта, связи, сети подземного коммунального хозяйства - специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности; обмен информацией различного рода между индивидами посредством общей системы символов (знаков), языковых знаков, в частности. (Лингвистический энциклопедический словарь)

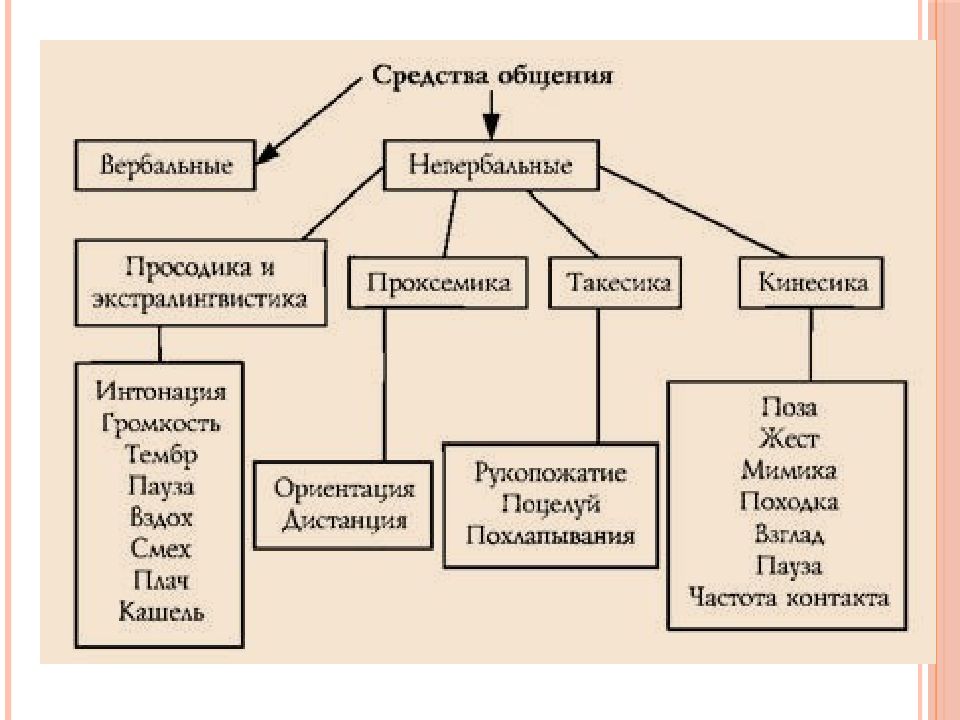

Слайд 10: Коммуникация

вербальная — это общение с помощью единиц языка (звуков, слов, словосочетаний, предложений); невербальная — это передача информации с помощью различных несловесных символов и знаков (например, рисунков и т.п.).

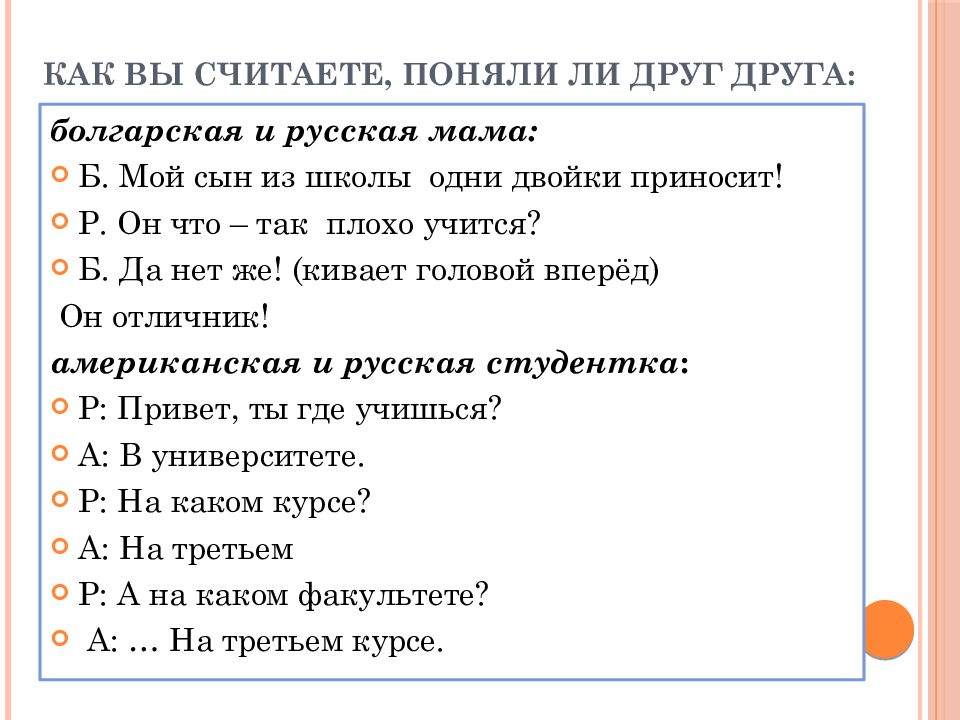

Слайд 12: Как вы считаете, поняли ли друг друга:

болгарская и русская мама: Б. Мой сын из школы одни двойки приносит! Р. Он что – так плохо учится? Б. Да нет же! (кивает головой вперёд ) Он отличник! американская и русская студентка : Р : Привет, ты где учишься? А : В университете. Р : На каком курсе? А : На третьем Р : А на каком факультете? А : … На третьем курсе.

Слайд 15: В 2

Светлана Анатольевна Бурлак. Российский лингвист, индоевропеист и автор общих работ по компаративистике и происхождению человеческого языка.

Слайд 16

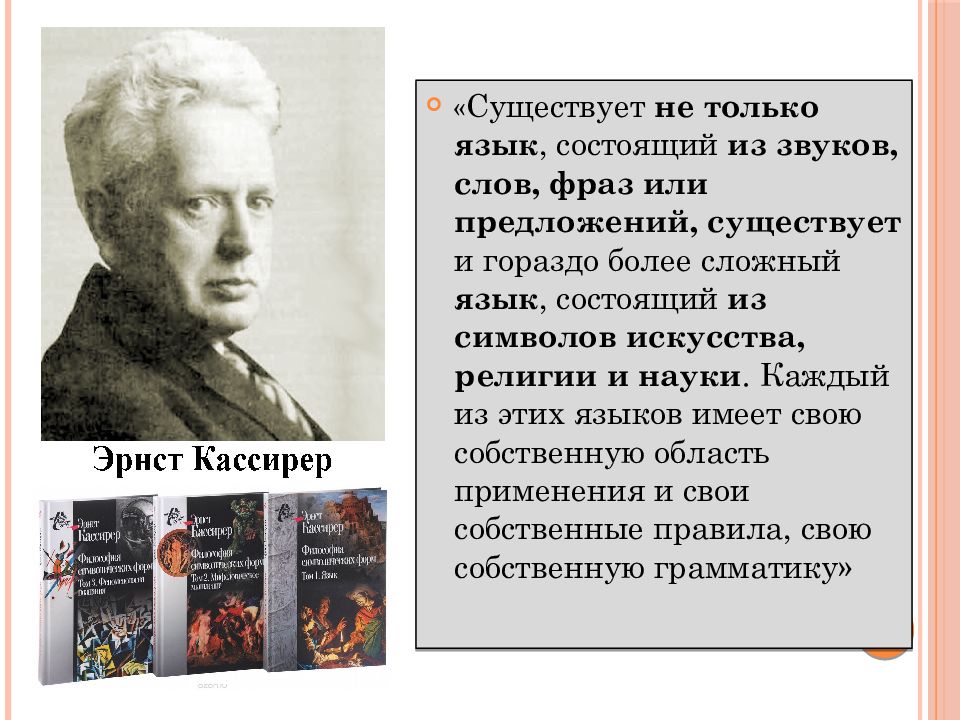

« Существует не только язык, состоящий из звуков, слов, фраз или предложений, существует и гораздо более сложный язык, состоящий из символов искусства, религии и науки. Каждый из этих языков имеет свою собственную область применения и свои собственные правила, свою собственную грамматику»

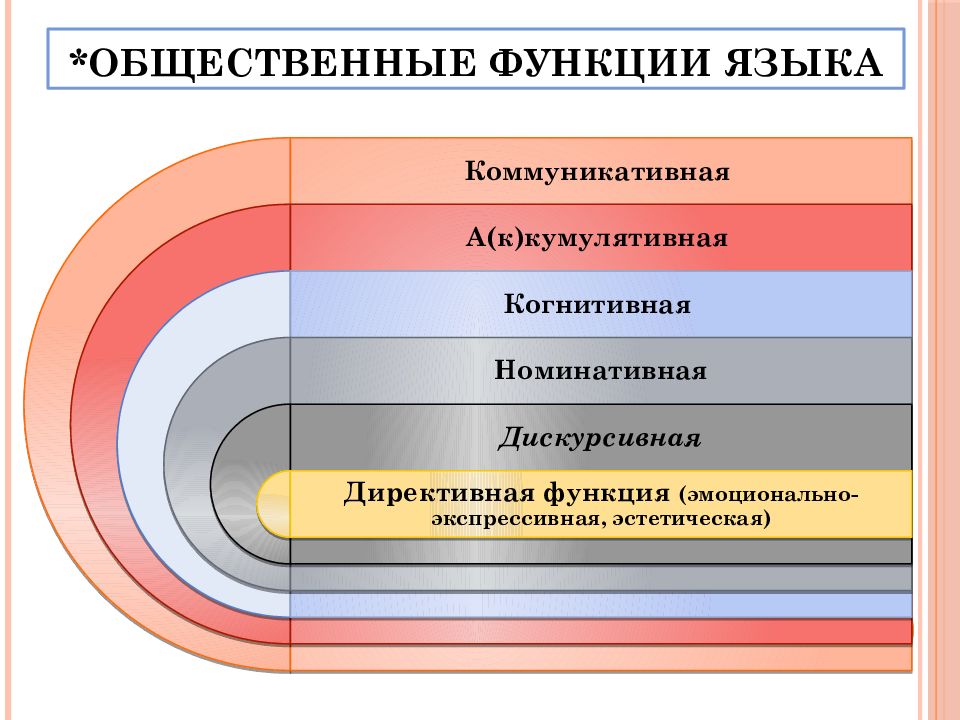

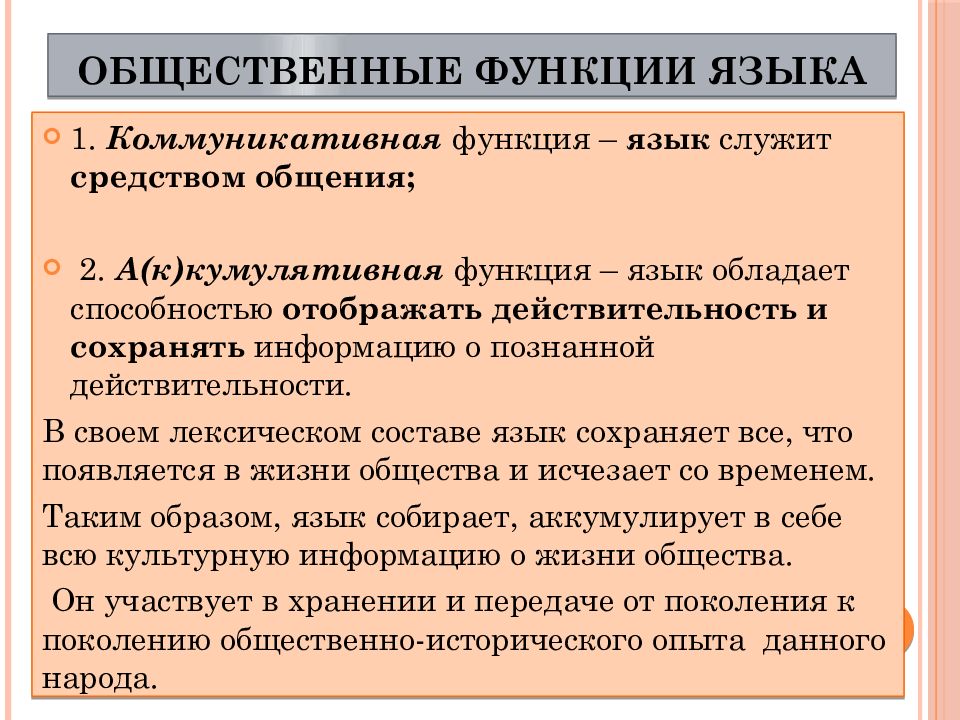

Слайд 20: Общественные функции языка

1. Коммуникативная функция – язык служит средством общения; 2. А(к)кумулятивная функция – язык обладает способностью отображать действительность и сохранять информацию о познанной действительности. В своем лексическом составе язык сохраняет все, что появляется в жизни общества и исчезает со временем. Таким образом, язык собирает, аккумулирует в себе всю культурную информацию о жизни общества. Он участвует в хранении и передаче от поколения к поколению общественно-исторического опыта данного народа.

Слайд 21: Общественные функции языка

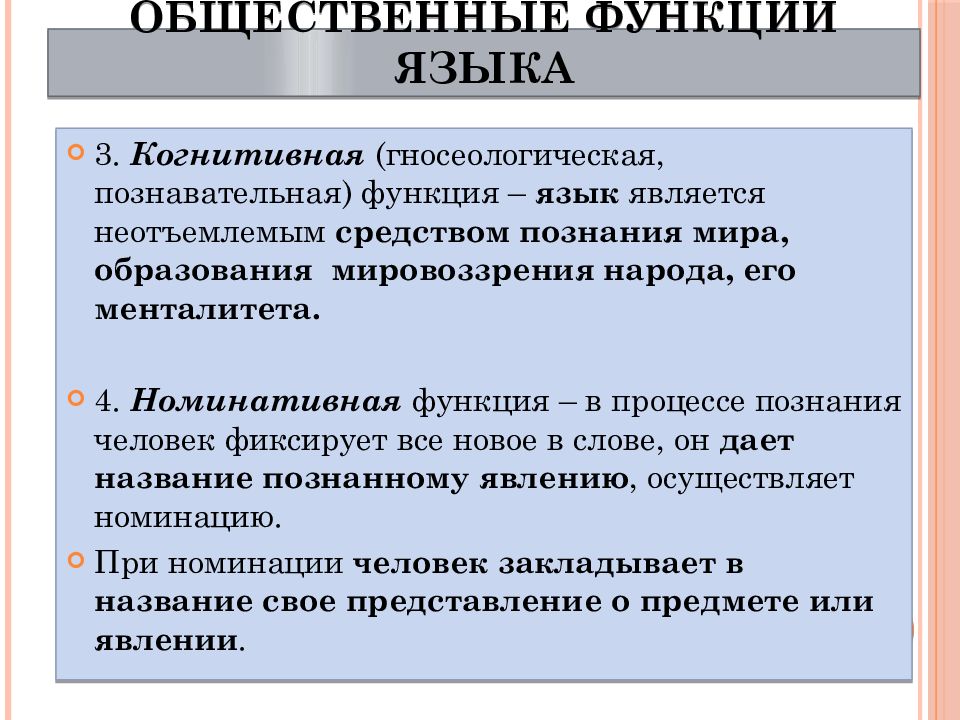

3. Когнитивная (гносеологическая, познавательная) функция – язык является неотъемлемым средством познания мира, образования мировоззрения народа, его менталитета. 4. Номинативная функция – в процессе познания человек фиксирует все новое в слове, он дает название познанному явлению, осуществляет номинацию. При номинации человек закладывает в название свое представление о предмете или явлении.

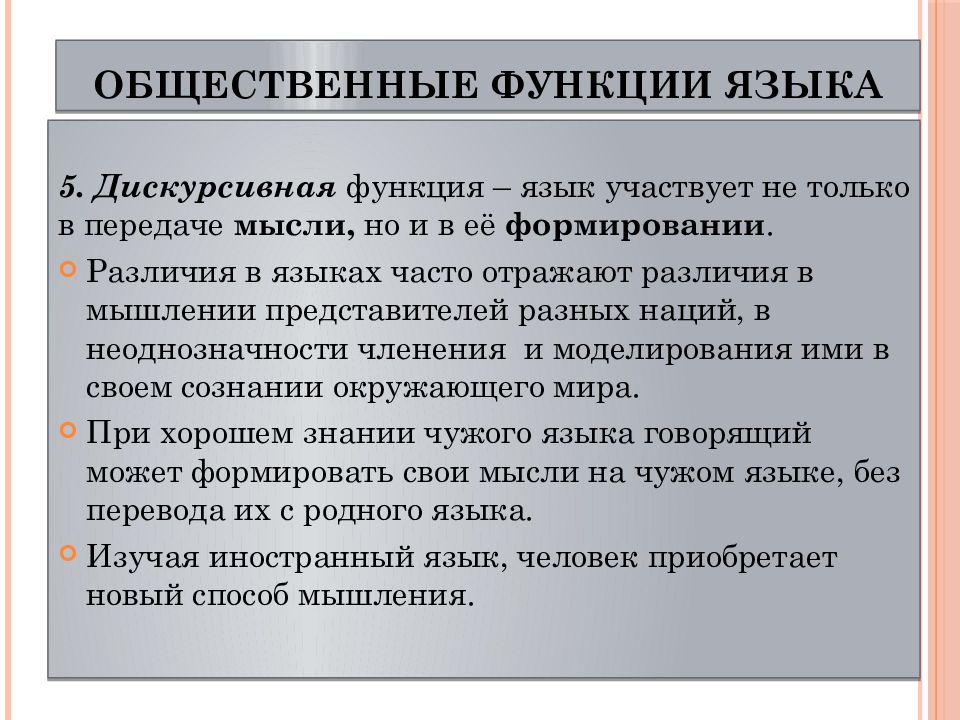

Слайд 22: Общественные функции языка

5. Дискурсивная функция – язык участвует не только в передаче мысли, но и в её формировании. Различия в языках часто отражают различия в мышлении представителей разных наций, в неоднозначности членения и моделирования ими в своем сознании окружающего мира. При хорошем знании чужого языка говорящий может формировать свои мысли на чужом языке, без перевода их с родного языка. Изучая иностранный язык, человек приобретает новый способ мышления.

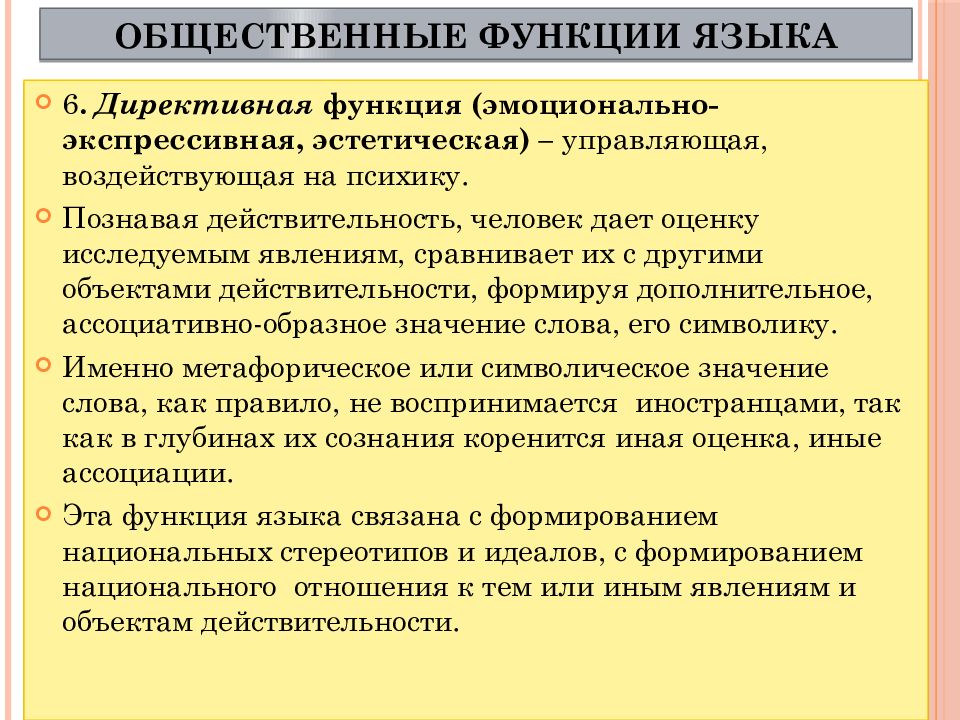

Слайд 23: Общественные функции языка

6. Директивная функция (эмоционально-экспрессивная, эстетическая) – управляющая, воздействующая на психику. Познавая действительность, человек дает оценку исследуемым явлениям, сравнивает их с другими объектами действительности, формируя дополнительное, ассоциативно-образное значение слова, его символику. Именно метафорическое или символическое значение слова, как правило, не воспринимается иностранцами, так как в глубинах их сознания коренится иная оценка, иные ассоциации. Эта функция языка связана с формированием национальных стереотипов и идеалов, с формированием национального отношения к тем или иным явлениям и объектам действительности.

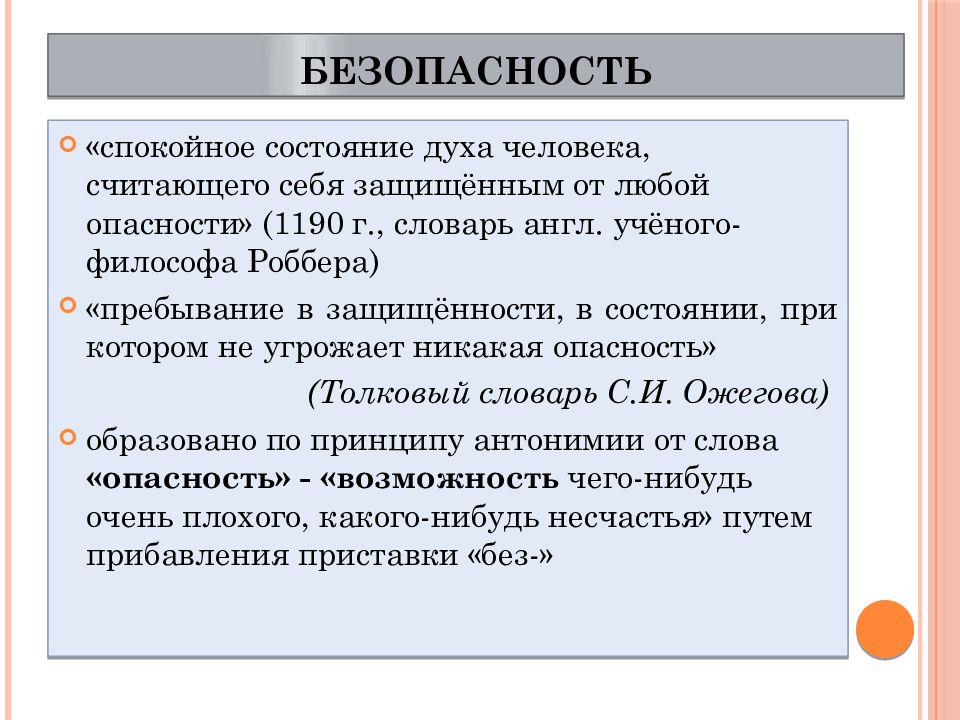

Слайд 25: Безопасность

«спокойное состояние духа человека, считающего себя защищённым от любой опасности» (1190 г., словарь англ. учёного-философа Роббера) «пребывание в защищённости, в состоянии, при котором не угрожает никакая опасность» (Толковый словарь С.И. Ожегова) образовано по принципу антонимии от слова «опасность» - «возможность чего-нибудь очень плохого, какого-нибудь несчастья» путем прибавления приставки «без-»

Слайд 26: Язык и национальная безопасность

Ведущие социальные функции языка, обеспечивающие национальную безопасность: 1)интегрирующая ( язык является главным объединяющим нацию фактором, средством урегулирования различного рода конфликтов); 2) дифференцирующая ( язык помогает различать людей, народы по линии « свой-чужой »)

Слайд 27: В 3

Сберечь язык, сохранить идентичность ׃ словесность как вопрос нацбезопасности

Слайд 29

К омплексное изучение взаимодействия языка и культуры сформировалось в Х I Х веке. Слово «культура» произошло от лат. глагола « colo – colere » ( «возделываю, обрабатываю»; cultura – « возделываниие, воспитание, почитание, культ») и означало «целенаправленное воздействие человека на природу, изменение природы в интересах человека», отсюда: «культурные злаки, окультуренные (одомашненные) животные, культура вирусов».

Слайд 30

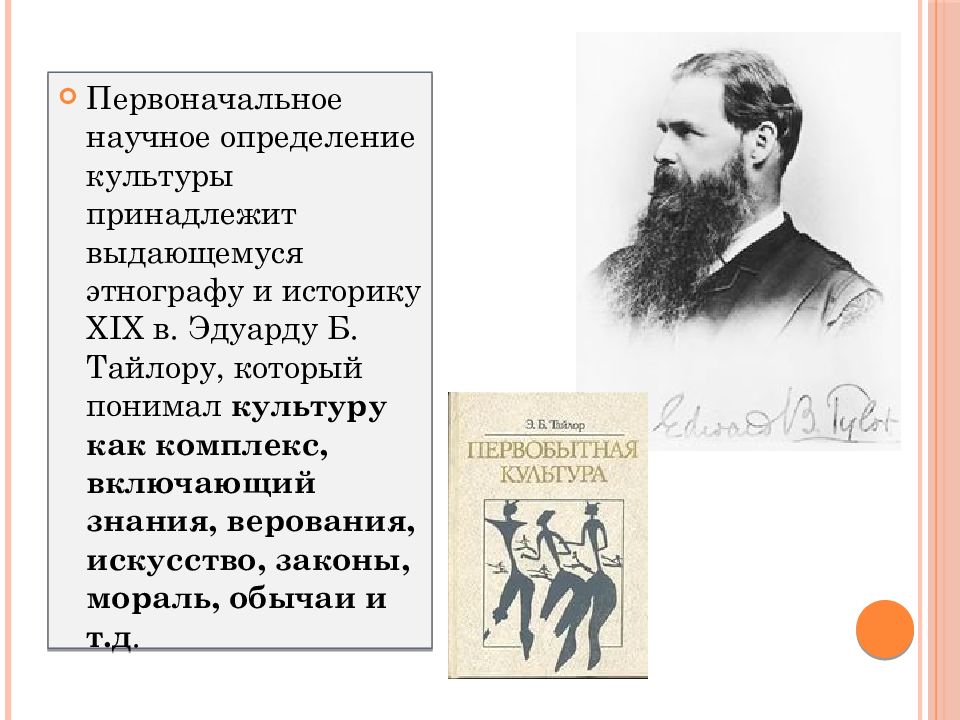

Первоначальное научное определение культуры принадлежит выдающемуся этнографу и историку Х IX в. Эдуарду Б. Тайлору, который понимал культуру как комплекс, включающий знания, верования, искусство, законы, мораль, обычаи и т.д.

Слайд 31: В современной науке около 10 подходов к пониманию культуры и уже более 1000 её определений :

1. Ценностный – совокупность духовных и материальных ценностей, созданных людьми. 2. Деятельностный – свойственный человеку способ удовлетворения потребностей как особый род деятельности. 3. Духовный – духовная жизнь общества, поток идей. 4. Нормативный – совокупность норм и правил, регламентирующих жизнь людей, программа образа жизни. 5. Диалогический – форма общения субъектов, «диалог культур».

Слайд 32

6. Информационный – система создания, хранения, использования и передачи информации, это система знаков, используемых обществом, в которых зашифрована социальная информация ( семиосфера земли – Ю. Лотман, Б. Успенский). 7. Символический – это символическая Вселенная, поток идей, переходящих от одного субъекта к другому путём символов. 8. Герменевтический – совокупность текстов и механизм, создающий эту совокупность и др.

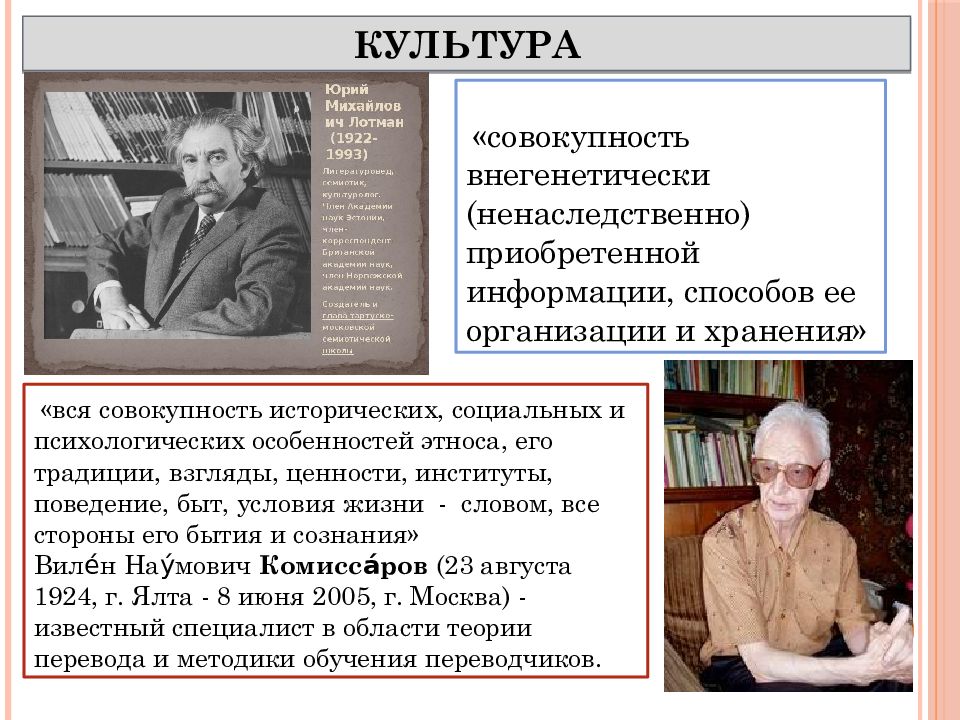

Слайд 33: КУЛЬТУРА

«совокупность внегенетически ( ненаследственно ) приобретенной информации, способов ее организации и хранения» «вся совокупность исторических, социальных и психологических особенностей этноса, его традиции, взгляды, ценности, институты, поведение, быт, условия жизни - словом, все стороны его бытия и сознания» Виле́н Нау́мович Комисса́ров (23 августа 1924, г. Ялта - 8 июня 2005, г. Москва) - известный специалист в области теории перевода и методики обучения переводчиков.

Слайд 34

Культурологи разделяют понятие «культура» (как исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека) и понятие «национальная культура» (как совокупность традиций, обычаев, норм, ценностей и правил поведения, общих для представителей одной нации, государства), утверждая, однако, что «ничейной» культуры или «культуры вообще» в принципе быть не может (Культурология 1997: 205).

Слайд 35

Национальная культура играет особую роль, так как она обслуживается национальным языком, через посредство которого человек воспринимает мир. Приобщение к национальной культуре осуществляется не только путем имитации поведения взрослых, но и во многом через язык. Язык, через который ребенок знакомится с культурой, становится для него родным. Ребенок не рождается русским, немцем, китайцем – он становится им в процессе воспитания в той или иной культуре – в процессе инкультурации (Булат Окуджава, Джим Патерсон ).

Слайд 36

***Представления о роли языка в культурном процессе (ср.: часть /элемент/ инструмент/ форма и пр. культуры) варьируются, т.к. культура сегодня отождествляется : либо с обществом в целом, либо с овеществлённым трудом, либо со всей совокупностью духовных и материальных ценностей, созданных человеком, и т.п. !: Диапазон оценок включает: либо полное растворение языка в культуре (причём языку нередко неправомерно приписывается лишь сугубо инструментальная роль), либо, напротив, отрицание прямой взаимосвязи обоих феноменов.

Слайд 37: В 4

Светлана Григорьевна Тер-Минасова, Заслуженный профессор МГУ, декан Факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова.

Слайд 38

Областью научных интересов С.Г. Тер-Минасовой являются: синтаксис, морфология, лексикология, лексикография, стилистика, лингвопоэтика, теория и методы преподавания иностранных языков, культурология и культурная антропология. Ее исследования в различных областях языкознания и культурологии направлены на решение фундаментальных задач: изучить природу и "механизм" речеобразования на разных уровнях языка, в разных речевых разновидностях, разных функциональных стилях; разработать лингвистические основы преподавания иностранных языков; рассмотреть проблемы взаимодействия языка и культуры, языка и межкультурной коммуникации.

Слайд 39

Светлана Григорьевна Тер-Минасова читает спецкурсы: «Язык и культура», «Язык и общество», «Новые теории преподавания иностранных языков», а также общие курсы «Мир изучаемого языка» и «Культурная антропология». В последнее время профессор С.Г. Тер-Минасова уделяет особое внимание теории и практике культурологии в преподавании иностранных языков, читает соответствующие курсы и спецкурсы, выступает с докладами на конференциях. Является автором более 80 научных работ по изучаемой проблематике, опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 7 монографий и 5 учебников.

Слайд 42

Публичная лекция "Язык. Культура. Национальная безопасность", С.Г. Тер-Минасова. 15 марта 2014 г. https://www.youtube.com/watch?v=JobjlSPd9n8

Слайд 43: 5. Направления изучения взаимодействия языка и культуры

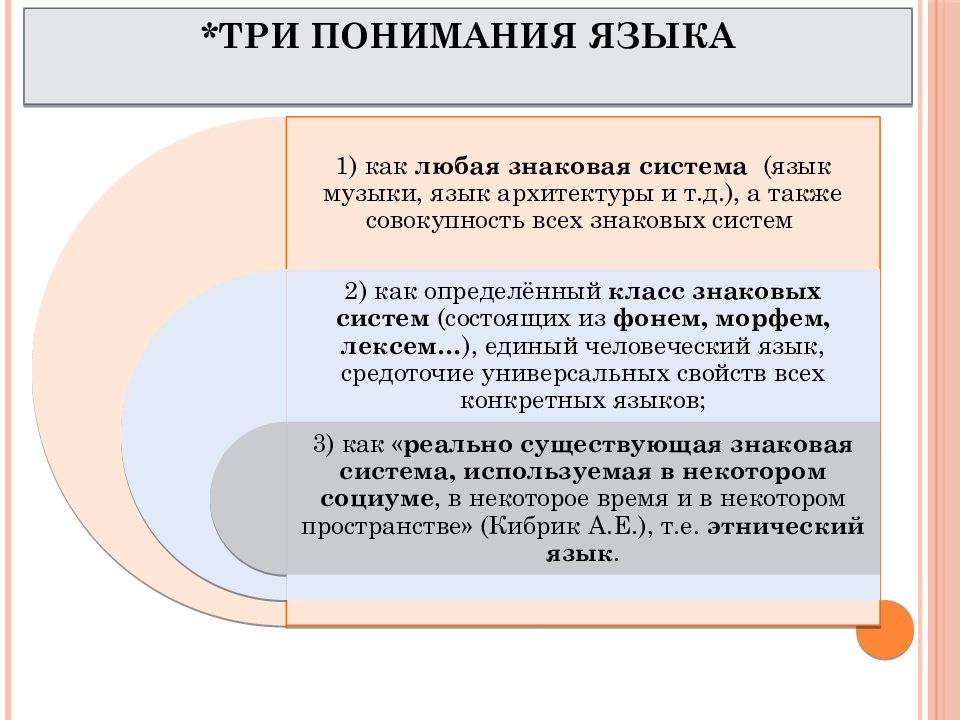

5.1. 3 подхода к изучению языка.

Слайд 44

Основы этнолингвистического (первого) подхода к изучению языка были заложены в трудах В. фон Гумбольдта, который считал, что « язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека » [ Гумбольдт 2000: 304]. « Мышление не просто зависит от языка вообще… до известной степени оно определяется каждым отдельным языком » … В основе философии языка Вильгельма фон Гумбольдта лежала вера в определяющее воздействие языка на духовное развитие народа

Слайд 45

Гумбольдт был одним из первых исследователей коренных языков Южной и Северной Америки, языков Индонезии и Полинезии. Изучая язык испанских басков, резко отличный от языков индоевропейской семьи, Гумбольдт пришел к мысли о том, что разные языки - это не просто разные оболочки общечеловеческого сознания, а различные видения мира. «В каждом языке заложено самобытное миросозерцание. Как отдельный звук встает между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне [...]. И каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка». «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» В. Гумбольдт

Слайд 46: Основные положения концепции В. фон Гумбольдта

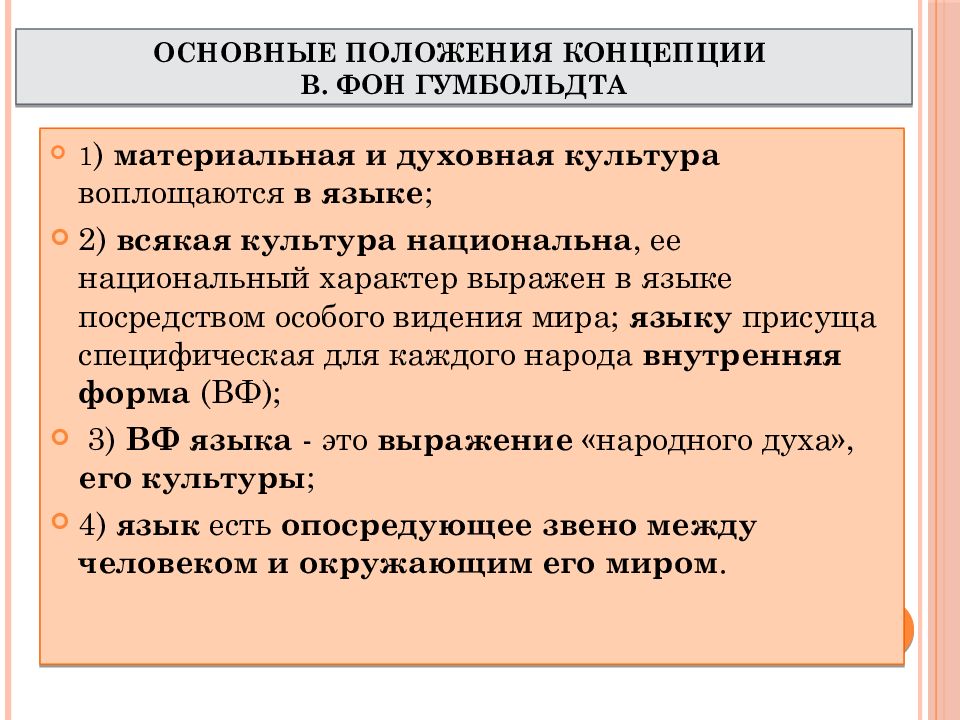

1 ) материальная и духовная культура воплощаются в языке ; 2) всякая культура национальна, ее национальный характер выражен в языке посредством особого видения мира; языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма (ВФ); 3) ВФ языка - это выражение «народного духа», его культуры ; 4) язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его миром.

Слайд 47

В начале ХХ века этнолингвистическое направление в России продолжали А.А. Потебня, Д.К. Зеленин, Н.И. Костомаров, М. Забылин, несколько позже Р.О. Якобсон.

Слайд 48

В США Э. Сепиром и Б. Уорфом, учениками и последователями этнографа Ф. Боаса, была создана «теория лингвистической относительности», согласно которой языку отводится приоритетная роль в процессе познания, а наличие различных категорий в разных языках свидетельствует о том, что носители этих языков по-разному концептуализируют окружающий мир.

Слайд 49

В статье «Статус лингвистики как науки» Э. Сепир пишет: «Язык приобретает все большую значимость в качестве руководящего начала в научном изучении культуры. В некотором смысле система культурных стереотипов всякой цивилизации упорядочивается с помощью языка, выражающего данную цивилизацию… Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [Сепир 1993: 261].

Слайд 50: Гипотеза лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа

В основе теории "лингвистической относительности" Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа лежит убеждение в том, что люди видят мир по-разному - сквозь призму своего родного языка. Они стремились доказать, что различия между "среднеевропейской" (западной) культурой и иными культурными мирами (в частности, культурой североамериканских индейцев) обусловлены различиями в языках.

Слайд 51: Например:

В европейских языках некоторое количество вещества невозможно назвать одним словом - нужна двучленная конструкция, где одно слово указывает на количество (форму, вместилище), а второе - на само вещество (содержание): стакан воды, ведро воды, лужа воды. Уорф считает, что в данном случае сам язык заставляет говорящих различать форму и содержание, таким образом навязывая им особое видение мира. По Уорфу, это обусловило такую характерную для западной культуры категорию, как противопоставление формы и содержания.

Слайд 52

В отличие от "среднеевропейского стандарта", в языке индейцев хопи названия вещества являются вместе с тем и названиями сосудов, вместилищ различных форм, в которых эти вещества пребывают; таким образом, двучленной конструкции европейских языков здесь соответствует однословное обозначение. С этим связана неактуальность противопоставления, "форма - содержание" в культуре хопи.

Слайд 53: Основные положения гипотезы Сепира - Уорфа

1. Язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа. 2. Способ познания реального мира зависит от того, на каких языках мыслят познающие субъекты. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном — языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы расчленяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе, в основном потому, что мы участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного языкового коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка». Однако доказать вполне эту "удивительно красивую" гипотезу, как писал о теории лингвистической относительности Ю. Д. Апресян, трудно.

Слайд 54

Второй подход ( культурологический ) разрабатывался отечественными философами — С.А. Атановским, Г. А. Брутяном, Е. И. Кукушкиным, Э. С. Маркаряном. Суть этого подхода: взаимосвязь языка и культуры оказывается движением в одну сторону; так как язык отражает действительность, а культура есть неотъемлемый компонент этой действительности, с которой сталкивается человек, то и язык - простое отражение культуры. Изменяется действительность, меняются и культурно-национальные стереотипы, изменяется и сам язык.

Слайд 55

Третий подход ( лингвокультурологический ) основан на идее взаимосвязи и взаимодействия языка и культуры: с одной стороны, язык – составная часть культуры, с другой – культура включена в язык. (Ольшанский 1999: 18-19) Актуализация лингвокультурологического подхода в конце ХХ в. связана со сменой научной парадигмы лингвистики – главным объектом ее исследования стал человек ( Homo sapiens ), языковая личность. Идея антропоцентричности языка остается ключевой и в современной лингвистике (Н.Ф. Алефиренко, Ю.Н. Караулов).

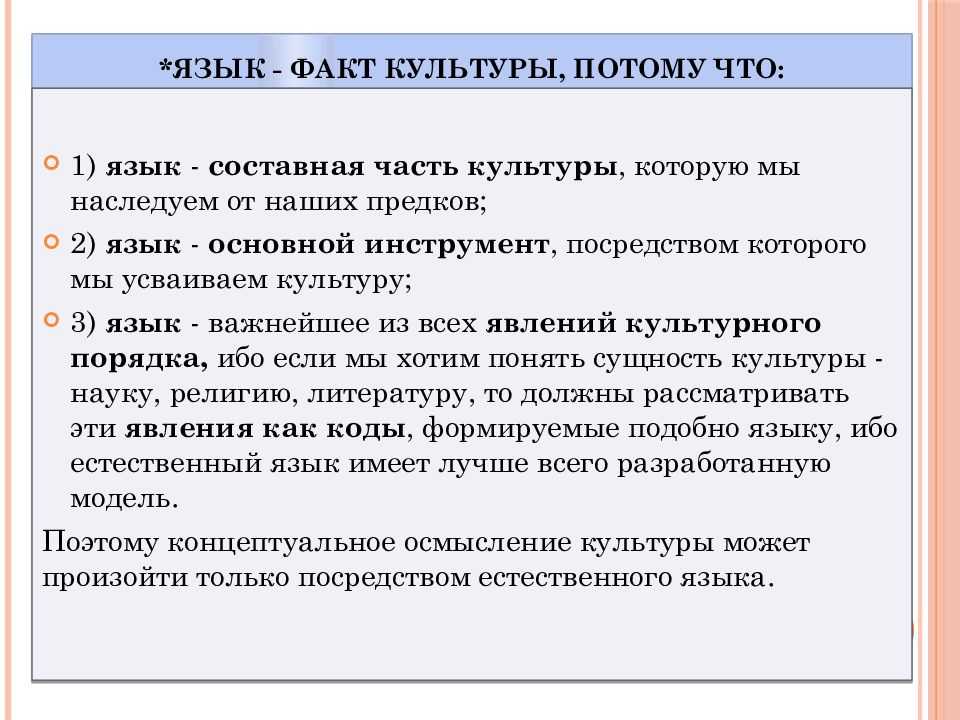

Слайд 56: Язык - факт культуры, потому что:

1) язык - составная часть культуры, которую мы наследуем от наших предков; 2) язык - основной инструмент, посредством которого мы усваиваем культуру; 3) язык - важнейшее из всех явлений культурного порядка, ибо если мы хотим понять сущность культуры - науку, религию, литературу, то должны рассматривать эти явления как коды, формируемые подобно языку, ибо естественный язык имеет лучше всего разработанную модель. Поэтому концептуальное осмысление культуры может произойти только посредством естественного языка.

Слайд 57: 5. Направления изучения взаимодействия языка и культуры

5.2. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры.

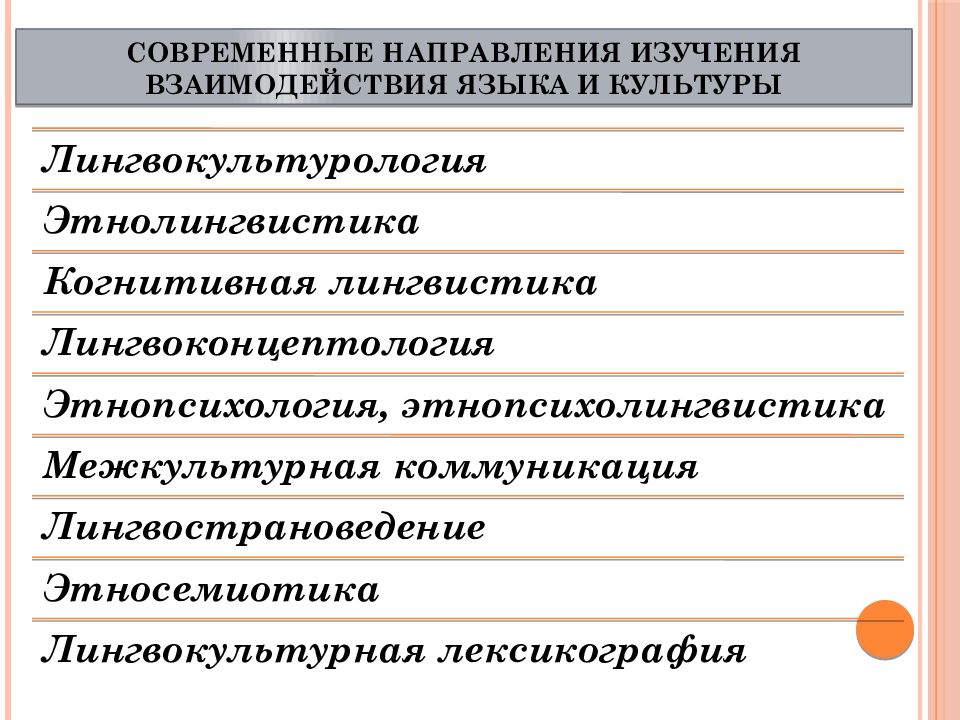

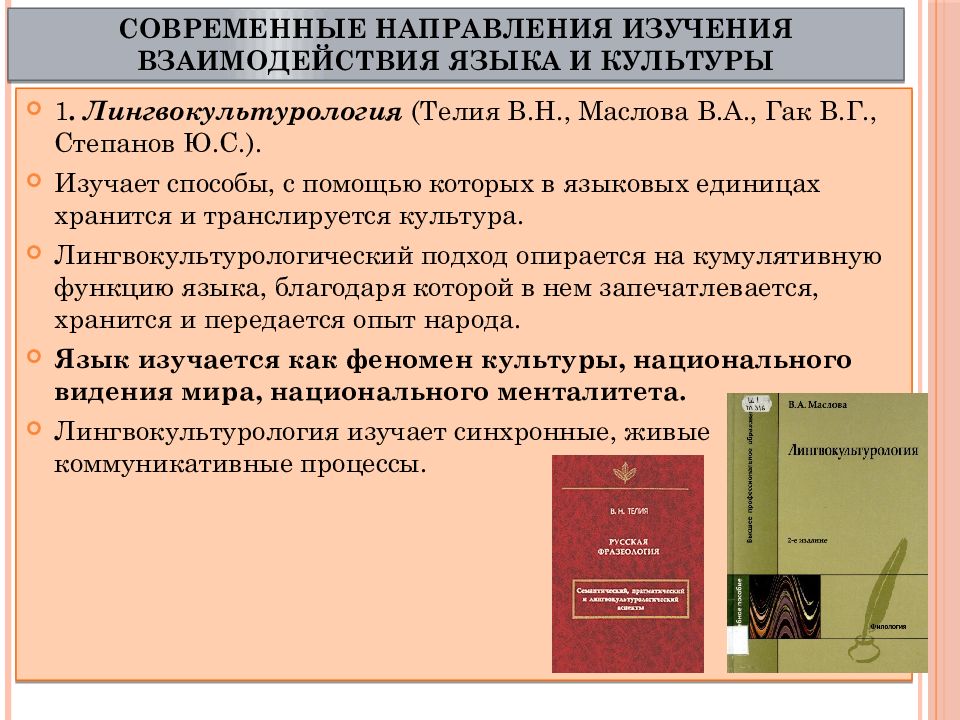

Слайд 59: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

1. Лингвокультурология ( Телия В.Н., Маслова В.А., Гак В.Г., Степанов Ю.С. ). И зучает способы, с помощью которых в языковых единицах хранится и транслируется культура. Лингвокультурологический подход опирается на кумулятивную функцию языка, благодаря которой в нем запечатлевается, хранится и передается опыт народа. Я зык изучается как феномен культуры, национального видения мира, национального менталитета. Лингвокультурология изучает синхронные, живые коммуникативные процессы.

Слайд 60: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

2. Этнолингвистика ( Гумбольдт В., Тайлор Э., Сепир Э., Уорф Б., Зеленин Д.К., Потебня А.А., Афанасьев А.Н., Толстые Н.И. и С.М.). И зучает связи языка с народной культурой, народными обычаями и традициями. Цель этнолингвиc т ики – историческая ретроспектива, раскрытие фольклорной ( мифологической ) картины мира народа, которая легла в основу славянской языковой картины мира. Объектами изучения являются славянские мифы, ритуалы, народный календарь, демонология, поверья, народная фразеология и ритуальные тексты ( песни, заговоры ), символика, система метафор и другие формы и единицы традиционной духовной культуры славян. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 61: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

3. Когнитивная лингвистика ( Красных В.В., Гудков В. Г., Кубрякова Е.С., Стернин И.А., Попова З.Д. ). Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии и осмыслении действительности, т.е. при ее познании. Я зык рассматривается как когнитивный механизм кодирования и передачи информации. Предметом исследования служат особенности усвоения и обработки информации, способы ментальной репрезентации знаний с помощью языка. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 62: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

4. Л ингвоконцептология ( Степанов Ю. С., Арутюнова Н.Д., Вежбицкая А., Воркачев С.Г.). Рассматривая концепт как единицу мыслительной деятельности человека, эксплицированную в языке, лингвисты и сследуют специфик у формирования национальных концептов как отражение особенностей национального видения мира, национального менталитета. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 63: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

5. Этнопсихология, этнопсихолингвистика ( Вундт В., Выгодский Л.С., Шпет Г., Сорокин Ю.А., Уфимцева Н.В., Касьянова К.О., Баронин А.С., Стефаненко Т.Г., Амельникова А.А.). И зуча е т этнические, культурологические и психологические особенности людей, национальные стереотипы поведения, вербальный и невербальный этикет отдельных народов. По мнению Э. Сепира, «языки являются по существу культурными хранилищами обширных и самодостаточных сетей психических процессов». Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 64: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

6. Межкультурная коммуникация ( Холл Дж. Э., Фаст С.Г., Прохоров Ю.Е., Стернин И.А., Формановская Н.И., Тер-Минасова С.Г.). Межкультурная коммуникация сосредоточивает свое внимание на межкультурных конфликтных ситуациях, способах прогнозирования и преодоления этнокоммуникативных конфликтов. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 65: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

7. Лингвострановедение ( Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Воробьев В.В., Прохоров Ю.Е. ). Являясь методическим аспектом социолингвистики, изуча е т языковые единицы с национально-культурным компонентом значения, а также способы семантизации и презентации данных единиц в иностранной аудитории в процессе изучения языка с целью аккультурации иностранных учащихся. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 66: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

8. Этносемиотика ( Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс., Маковский М.М., Топоров В.Н., Живов В.М., Успенский Б.А. ). Этносемиотика занимается реконструкци ей материальной и духовной культуры индоевропейских народов на основе анализа языка и языковой картины мира. Культура в семиотике понимается как система отношений, устанавливаемых между человеком и миром, она регламентирует поведение человека, определяет то, как человек посредством языка моделирует мир и самого пользователя данным языком. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 67: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

9. Этногенез ( Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч. Вс., Трубачев О.Н., Майоров А.В.). Этническая история исследует с помощью лингвистики особенности миграций народов, занимается на основе анализа языковых и культурологических фактов реконструкци ей этнической территории, этнической общности народов и определением их прародины. Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 69: Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

10. Лингвокультурная лексикография ( Денисова М.А., Чернявская Т.Н., Томахин Г.Д., Веденина Л.Г., Мальцева Д.Г., Леонтович О.А., Рум А. Р.). З анима ется составлением лингвострановедческих словарей, так как при изучении иностранного языка все более осознается необходимость овладения не только языковыми структурами, но и тем, что «лежит за языком», т.е. фоновыми знаниями, культурой страны изучаемого языка. Занимается также описанием и распространением лингвокультурных изоглосс = изопрагм ( линии распространения материальных явлений ) и изодокс ( линии распространения явлений духовной культуры ). Современные направления изучения взаимодействия языка и культуры

Слайд 70: 6. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке

6.1. Язык и культура как 2 семиотические системы: общее, взаимосвязь, различия.

Слайд 71

Современная лингвистика, обращаясь к проблеме «язык и культура», стремится уйти от одностороннего детерминизма и не решать, «что первично» и «что вторично» – язык или культура, а установить корреляцию между структурами языка и структурами культуры. Нет сомнений в том, что культура живет и развивается в «языковой оболочке», в «доме бытия», как определял язык М. Хайдеггер, где также обитает человек.

Слайд 73: Язык и культура - разные семиотические системы, которые имеют много общего:

1) это формы сознания, отображающие мировоззрение человека; 2) культура и язык существуют в диалоге между собой ; 3) субъект культуры и языка - это всегда индивид или социум, личность или общество ; 4) нормативность - общая для языка и культуры черта; 5) историзм - одно из сущностных свойств культуры и языка; 6) языку и культуре присуща антиномия «динамика-статика».

Слайд 74: Язык и культура взаимосвязаны:

1) в коммуникативных процессах; 2) в онтогенезе (формирование языковых способностей человека); 3) в филогенезе (формирование родового, общественного человека). « Наиболее непосредственная ситуация встречи человека с миром, как пишет А.А. Леонтьев, – это непрекращающееся движение сознания в актуально воспринимаемом образе мира » [ Леонтьев 1999:269 ].

Слайд 75: Язык и культура различаются:

1) в языке как феномене преобладает установка на массового адресата, в то время как в культуре ценится элитарность ; 2) хотя культура - знаковая система (подобно языку ), но она неспособна самоорганизовываться ; 3) язык и культура - это разные семиотические системы. Культура не изоморфна ( от греч. - одинаковый+форма ) (абсолютно соответствует), а гомоморфна ( от греч. - один и тот же, равный+форма ) языку (структурно подобна).

Слайд 76

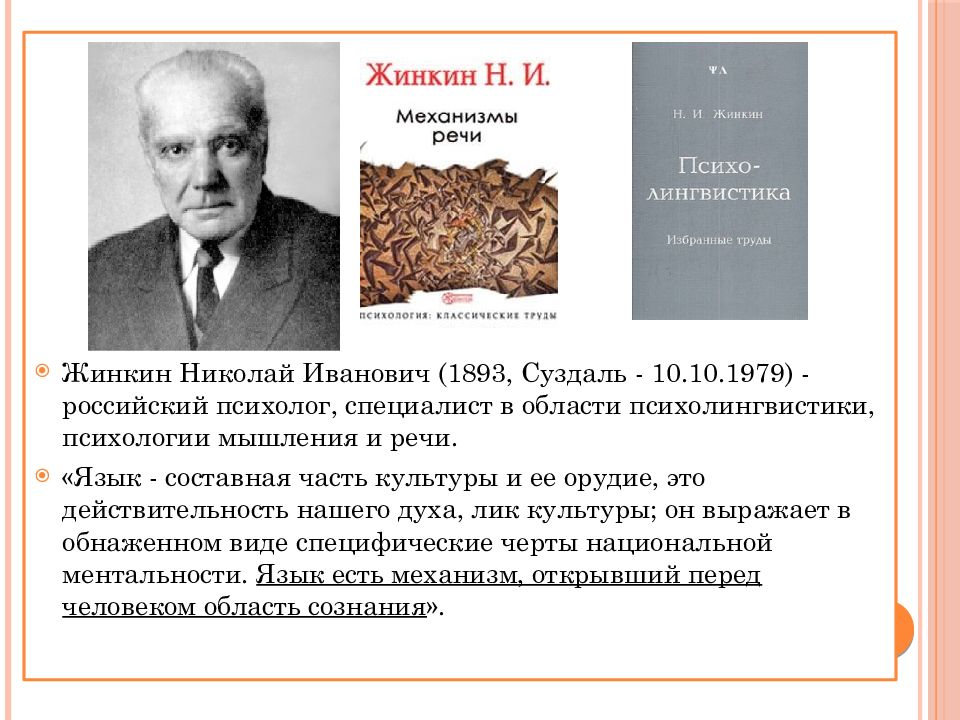

Жинкин Николай Иванович (1893, Суздаль - 10.10.1979) - российский психолог, специалист в области психолингвистики, психологии мышления и речи. «Язык - составная часть культуры и ее орудие, это действительность нашего духа, лик культуры; он выражает в обнаженном виде специфические черты национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший перед человеком область сознания ».

Слайд 77

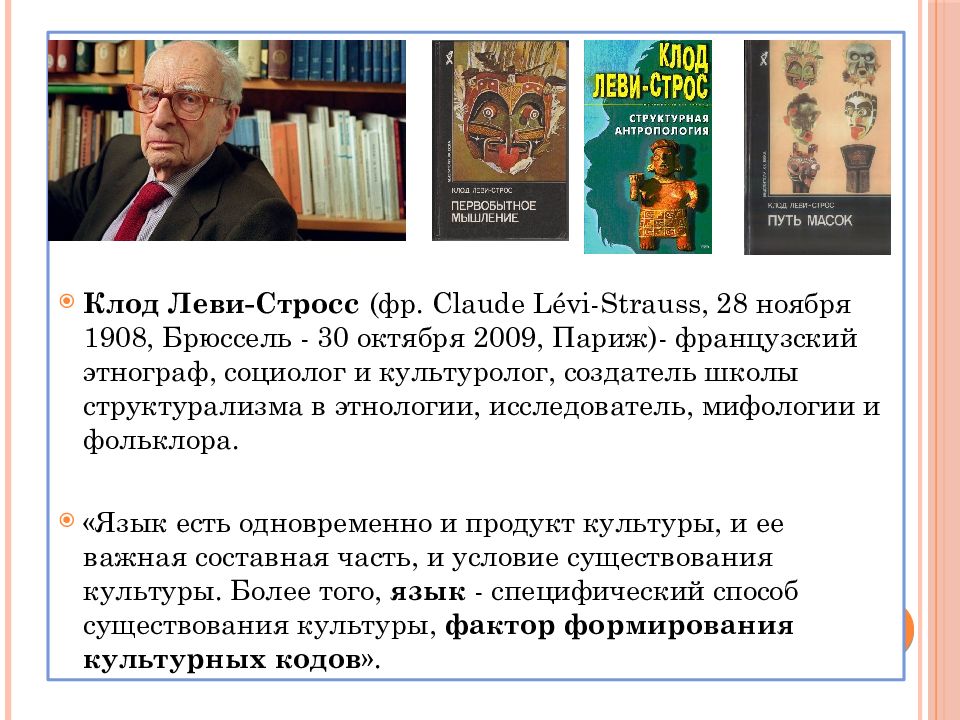

Клод Леви- Стросс (фр. Claude Lévi-Strauss, 28 ноября 1908, Брюссель - 30 октября 2009, Париж )- французский этнограф, социолог и культуролог, создатель школы структурализма в этнологии, исследователь, мифологии и фольклора. «Язык есть одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. Более того, язык - специфический способ существования культуры, фактор формирования культурных кодов ».

Слайд 78: Значение языка в контексте культуры

Язык - зеркало культуры, в котором отражается не только реальный, окружающий человека мир, но и менталитет народа, его национальный характер, традиции, обычаи, мораль, система норм и ценностей, картина мира; Язык - кладовая, копилка культуры, так как все знания, умения, материальные и духовные ценности, накопленные народом, хранятся в его языковой системе - фольклоре, книгах, в устной и письменной речи;

Слайд 79: Значение языка в контексте культуры

Язык - носитель культуры, поскольку именно с помощью языка она передастся из поколения в поколение. Дети в процессе инкультурации, овладевая родным языком, вместе с ним осваивают обобщенный опыт предшествующих поколений; Язык - инструмент культуры, формирующий личность человека, который именно через язык воспринимает менталитет, традиции и обычаи своего народа, а также специфический культурный образ мира. Значение языка в контексте культуры

Слайд 80: Значение языка в контексте культуры

В культуре и языке каждого народа присутствуют одновременно общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные значения, одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями отдельных культур, создают почву для межкультурной коммуникации, без них межкультурное взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В то же время каждая локальная (этническая) культура формируется в специфических исторических и природных условиях, что создаёт предпосылки для присутствия в любой культуре специфических культурных значений, закрепленных в языке, моральных нормах, убеждениях, особенностях поведения и т.д., отображающих культурно-национальную ментальность его носителей. Значение языка в контексте культуры

Слайд 81: 6. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке

6.2. « Фольклоризация » европейских культур – переход их в разряд местной экзотики

Слайд 82

В 20-21 вв. экспансия английского (американского) языка, который все больше становится универсальным средством общения. По этой причине возникают смешанные, гибридные языки, примером которых может служить так называемый « франгле » или « френглиш » (причудливая смесь французского с английским). При этом страдает не только язык, но вся национальная культура, которая в своей стране становится неглавной, второстепенной.

Слайд 83

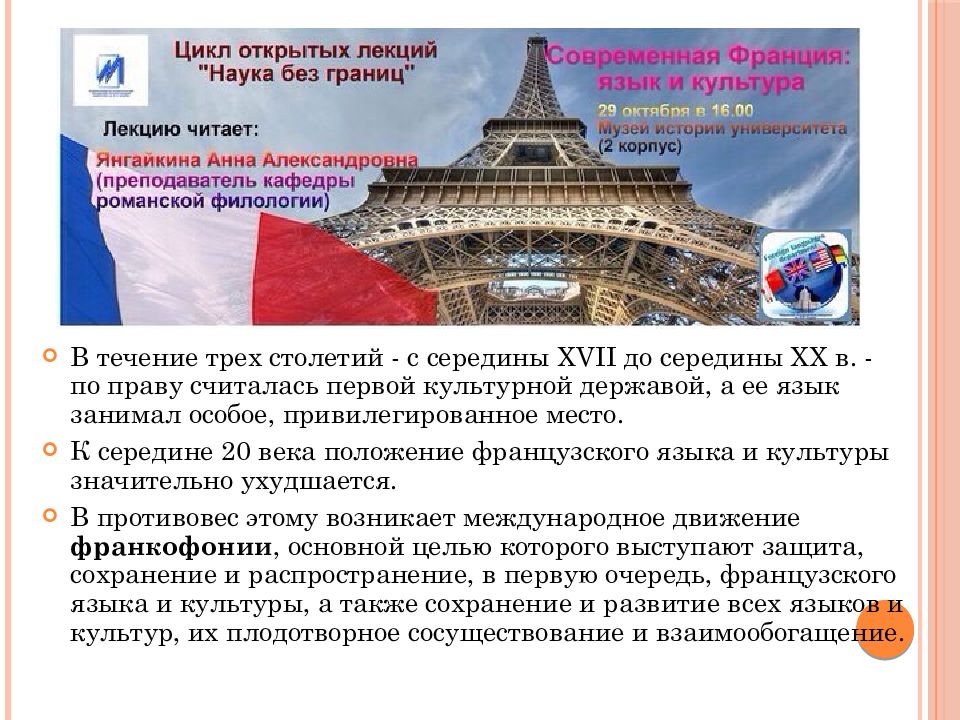

В течение трех столетий - с середины XVII до середины XX в. - по праву считалась первой культурной державой, а ее язык занимал особое, привилегированное место. К середине 20 века положение французского языка и культуры значительно ухудшается. В противовес этому возникает международное движение франкофонии, основной целью которого выступают защита, сохранение и распространение, в первую очередь, французского языка и культуры, а также сохранение и развитие всех языков и культур, их плодотворное сосуществование и взаимообогащение.

Слайд 84

Вежбицкая Анна - (польск. Anna Wierzbicka, род. 10 марта 1938, Варшава) - польский и австралийский лингвист. Сфера интересов - лингвистическая семантика, прагматика и межязыковые взаимодействия, русистика. Национально-культурное своеобразие наиболее заметно в лексической системе, поскольку значения слов «отражают и передают образ жизни и образ мышления, характерный для некоторого данного общества (или языковой общности)» и представляют собой «бесценные ключи к пониманию культуры». С лово как единственная цельнооформленная и идиоматичная единица языка является м инимальной языковой единицей, сохраняющей и передающей национально-культурное представление о мире.

Слайд 85

Один и тот же фрагмент реальности, одно и то же понятие имеет разные формы языкового выражения в разных языках. Поэтому там, где русский человек видит два цвета — синий и голубой, англичанин видит лишь один цвет — blue, хотя те и другие смотрят на одну и туже часть спектра, т.е. язык навязывает человеку определенное видение мира. В эскимосском языке, например, для обозначения снега больше наименований, чем в английском. Например, русский «крепкий чай» по-английски будет «сильным чаем» ( strong tea ), а «сильный дождь» — «тяжелым дождем» ( heavy rain ).

Слайд 86

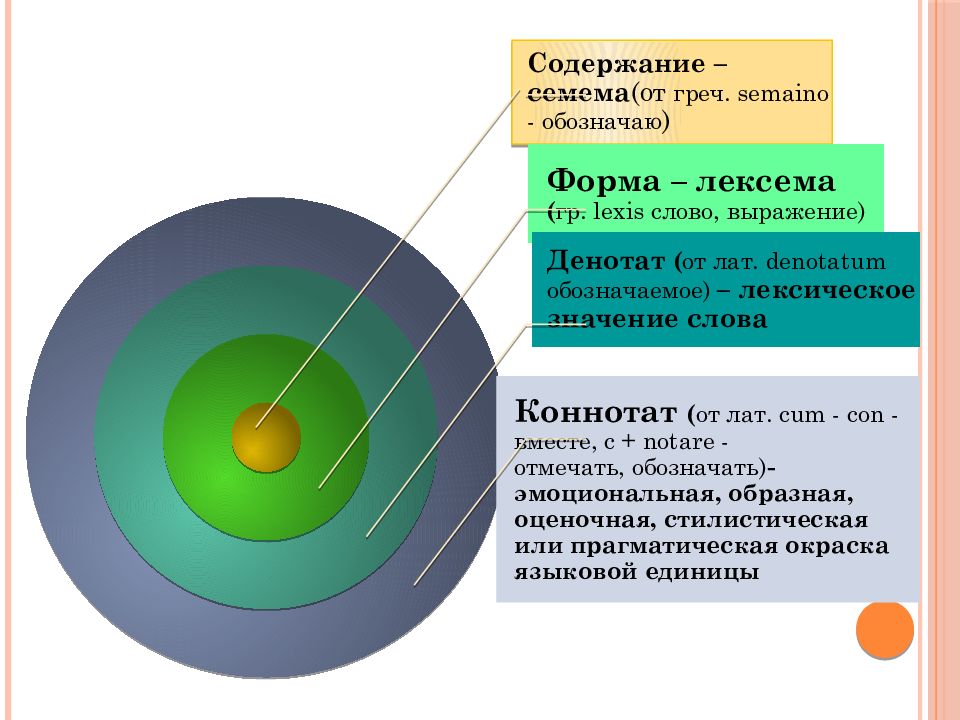

В 70-ые годы ХХ века Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, опираясь на семиотику, данные современной психолингвистики и компонентный анализ семантики слова, разработали и обосновали «лингвострановедческую теорию слова». Слово как основная знаковая единица языка имеет две стороны : внешнюю ( план выражения – лексема ) и внутреннюю ( план содержания слова – семема ). Лексема представляет собой звуковую оболочку слова, актуализирующую в нашем сознании имеющуюся информацию о называемом предмете, т.е. семему слова, состоящую из множества сем – семантических долей.

Слайд 88

Сема является микрокомпонентом значения слова. ???? Ч то вы знаете, например, о лампе ? В озможные ответ ы – это множество лексически оформленных сем, которые связаны в нашем сознании с предметом « лампа » : прибор, из стекла, светит, освещает, включить, выключить, разбить, купить, ввинтить, вывинтить лампу ; электрическая, газовая, керосиновая, дневного света и др. С емы напрямую связаны с окружающей действительностью и отражают заключенную в сознании человека информацию о предмете. Чем больше информации об объекте находится в н ашем сознании, тем богаче будет семема слова. Поэтому в сознании разных носителей языка семема может варьироваться.

Слайд 89

В коммуникации при функционировании языковой системы не все семы играют одинаковую роль. Как правило, наше сознание, определяя объект, выделяет в семеме самые важные, классифицирующие семы. Эти семы определяют место предмета или явления в существующей в нашем сознании модели мира – объединяют его с группой других, схожих по функциям, предметов и определяют его отличие. Совокупность избранных классифицирующих сем образует лексическое понятие слова. Лексическое понятие рассматривается как итог познания человеком данного объекта, в котором нашим сознанием резюмируется определенная совокупность знаний.

Слайд 90

Чтобы определить лексическое понятие, необходимо ответить на вопрос, что такое лампа. В ответе мы скажем, что « лампа – это прибор из стекла, служащий для освещения ». Таким образом, мы отделим « лампу » в нашем сознании от других рукотворных объектов, выполняющих функции освещения, таких, как « свеча », « лучина », « факел », « фонарь ».

Слайд 91

Другие семы, описывающие объект индивидуально, создают его образ и называются, по Верещагину Е.М. и Костомарову В.Г., лексическим фоном слова. Лексический фон представляет собой совокупность непонятийных сем, описывающих данное явление, но не участвующих в его классификации. Чем лучше м ы знае м объект и чем больше информации заложено в н ашу память, тем большее количество сем м ы сможе м назвать. Лексический фон является именно той частью семемы, которая напрямую отражает культурологические факты, описывая особенности существования данного объекта в той или иной национальной культуре, при этом лексический фон отражает как историю, так и современные характеристики объекта – газовая, керосиновая, электрическая, неоновая, светодиодная лампа.

Слайд 92

Лексическое понятие и лексический фон образуют денотативный макрокомпонент семемы. Денотативный макрокомпонент представляет собой, по определению И.А. Стернина, предметно-понятийную или чисто понятийную информацию, связанную с отражением внеязыковой действительности, объективной или субъективной [ Стернин, 1985].

Слайд 93: 6. Культурная коннотация как экспонент культуры в языковом знаке

6.3. Соотношение лексемы и семемы. Классификация безэквивалентной лексики ( по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову)

Слайд 94

Лексема и его семема не связаны между собой неразрывной связью, лексема только актуализирует семему: 1) например, говорящий описывает объект по его признакам, но забыл, как он называется ( «ну этот, который с длинными ушами, еще морковку любит»); 2) лексема говорящему известна, он употребляет ее в речи, но не знает точно, что она обозначает ( брифинг, лизинг, консалтинг, бартер, маргинальный ).

Слайд 95

Самостоятельность лексического понятия, его независимость от лексемы проявляется и в том, что существует много так называемых межъязыковых лексических понятий, т.е. понятий, присутствующих в двух или нескольких национальных культурах, но обозначаемых разными лексемами. Например, лексическое понятие «предмет мебели для сидения одного человека со спинкой без подлокотников» будет обозначаться в разных языках разными лексемами: стул (русск.) = стол ( болг.) = chair (англ.) = silla (исп.). Слова, имеющие в разных культурах одно и то же лексическое понятие, обозначаемое разными лексемами, называются эквивалентными словами (небо, мама, солнце ).

Слайд 96

При сопоставлении в межкультурной коммуникации словарного состава разных языков также выделяют группу безэквивалентных слов (БЭ), лексическое понятие которых присутствует в одном языке, но отсутствует в других языках, так как в других национальных культурах отсутствуют предметы или явления, названные данными словами ( лапти, квас, кокошник ). Безэквивалентная лексика (экзотизмы) – это слова или словосочетания, называющие предметы или явления, характерные для жизни (быта, истории, культуры) одного народа и чуждые другому.

Слайд 97: Классификация безэквивалентной лексики (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову)

1. Советизмы – слова, созданные после 1917г. и характеризующие общественную жизнь страны советского периода ( партком, агитпункт, изба-читальня, стахановец, коллективизация ). 2. Слова нового быта – советизмы, характеризующие быт советских людей ( красный уголок, комсомольская свадьба, ордер на квартиру ). 3. Этнографизмы – слова, характеризующие реалии старого быта, но сохранившиеся в современной жизни ( окрошка, квас, варежки, сани ).

Слайд 98: Классификация безэквивалентной лексики (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову)

4. Историзмы – слова, обозначающие предметы или явления предшествующих исторических периодов, ушедшие из современной культуры ( пуд, сажень, верста, уезд, терем ). 5. Лексика фразеологизмов – историзмы, сохранившиеся только в составе фразеологизмов ( бить баклуши, разводить турусы на колесах, узнать всю подноготную ). 6. Фольклорные реалии – мифологические персонажи и сказочные предметы ( Снегурочка, Дед Мороз, леший, домовой, ковер-самолет, скатерть-самобранка ). 7. Дважды БЭ лексика – слова нерусского происхождения, пришедшие вместе с реалиями из языков наров России и бывшего СССР ( плов, шашлык, папаха, тюбетейка ). Классификация безэквивалентной лексики (по Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову)

Слайд 99

Перевод – это не только сопоставление различных языковых систем, но и соприкосновение разных национальных культур. «При переводе следует добираться до непереводимого, только тогда можно по-настоящему познать чужой народ, чужой язык». И.В.Гёте Чтобы сохранить исконный национально-культурный колорит текста, безэквивалентные слова обычно не переводятся.

Слайд 101

Экзотизмы не переводятся на общих основаниях, обычно лексема сохраняется в тексте, а для формирования лексического понятия используется толкование, комментирование или приблизительный перевод, при котором почти всегда утрачивается национальный колорит, а именно: а) принцип родо-видовой замены ( хата, изба, сакля, чум, коттедж = дом ; черевички, чувяки, лапти = обувь ); б) подбор «функционального эквивалента» - использование слов и словосочетаний, вызывающих у носителей языка-реципиента такую же реакцию, как у носителей языка-источника ( молиться в мечети=в церкви; съесть очпочмак=пирожок ; щи – русский суп из капусты, Чеширский Кот=Масленичный Кот; король Георг = князь Владимир Мономах); в) контекстуальный перевод (БЭ слово убирается из текста, а смысл его передается с помощью контекста ( выпил стакан квасу=напился=утолил жажду ; стояли рождественские морозы= было очень холодно ).

Слайд 102: НО!!!

П лан содержания слова не ограничивается денотативны м компонент ом значения слова, напрямую взаимодействующи м с реальными характеристиками объекта. При восприятии лексемы у нас не только актуализируется известная нам информация, но и проявляется определенная эмоциональная реакция на объект или на звучащую лексему, возникают дополнительные образные ассоциации, проявляется экспрессивная оценка ( например : грязь, слякоть, жаба, но березка, зайчик, лютик ). Эта эмоционально-экспрессивная, субъективная оценка слова формирует коннотативный компонент семемы.

Слайд 103

Коннотативные элементы не сливаются с логико-предметным (предметно-понятийным) содержанием лексического значения слова, а являются факультативными, в которые в разных комбинациях входят эмоциональные, экспрессивные, оценочные и стилистические элементы, оттенки значения (Арнольд; Мягкова) Коннотация – это субъективная часть семемы, представляющая собой ассоциативно-образные, оценочные, прагматические или стилистические оттенки значения, возникающие в сознании коммуникантов при использовании слова в речи. Коннотативный макрокомпонент выражает отношение говорящего к предмету номинации в форме эмоции и оценки.

Слайд 104

Понятие «коннотация» – одно из наиболее сложных и расплывчатых понятий в лингвистике. Коннотацию, как отмечает В.Н. Телия, называли «экспрессивной окраской слова», «модальным значением», «скрытой семой», «добавочным смыслом». М. Бахтин называл коннотацию «запахом слова». Он писал, что все слова «пахнут профессией, нацией, текстом» [ Телия 1986]

Слайд 105

Коннотацию часто считают дополнительным содержанием слова (или высказывания), которое накладывается на основное (денотативное) значение слова и служит для выражения различных образных, стилистических, эмоциональных и оценочных оттенков значения. Однако называть коннотацию «дополнительным» содержанием не совсем корректно, так как еще Ш. Балли говорил, что «мы чувствуем и мыслим одновременно».

Слайд 106

Как правило, коннотации содержат оценочный ореол, при этом ярко проявляется национальная специфика языка, создающая картину мира. Например, в картине мира русских сочетание старый дом коннотирует негативную оценку, у англичан же это сочетание имеет положительную коннотацию; голубые глаза (к-к-з) для киргизов - самые некрасивые глаза, почти бранное выражение, зато коровьи глаза (о человеческих) - очень красивые, оценка здесь основана на денотате (корове).

Слайд 107

Собака у русских ассоциируется (наряду с отрицательными явлениями) с верностью, преданностью, неприхотливостью: собачья верность, собачья преданность, собачья жизнь и др.; у белорусов собака коннотирует негативные в большинстве своем признаки — ушыцца ў сабачую скуру (в значении «стать негодным, ленивым человеком»), собакам падшыты («плохой человек»); у киргизов ит (собака) — бранное слово, приблизительно равное русскому свинья.

Слайд 108

Словосочетание «зеленые глаза» по-русски поэтически наводит на мысль о колдовских глазах. Но это же словосочетание в английском ( green eyes ) служит образным синонимом чувств зависти и ревности, которые У. Шекспир назвал «зеленоглазым чудовищем» в трагедии «Отелло». Таким образом, коннотация – это эмоциональная, образная, оценочная, стилистическая или прагматическая окраска языковой единицы узуального (закрепленного в языке) или окказионального (случайного) характера. представляющая собой форму ценностного освоения мира, фактор внутренней детерминации поведения.

Слайд 109

Коннотация свойственна каждому слову, но степень ее проявления может варьироваться, в различных текстах и контекстах она может менять оценочность объекта, например: у стены стоит шкаф (0) – уважаемый шкаф (+) – как шкаф стоишь у меня на дороге (-).

Слайд 110

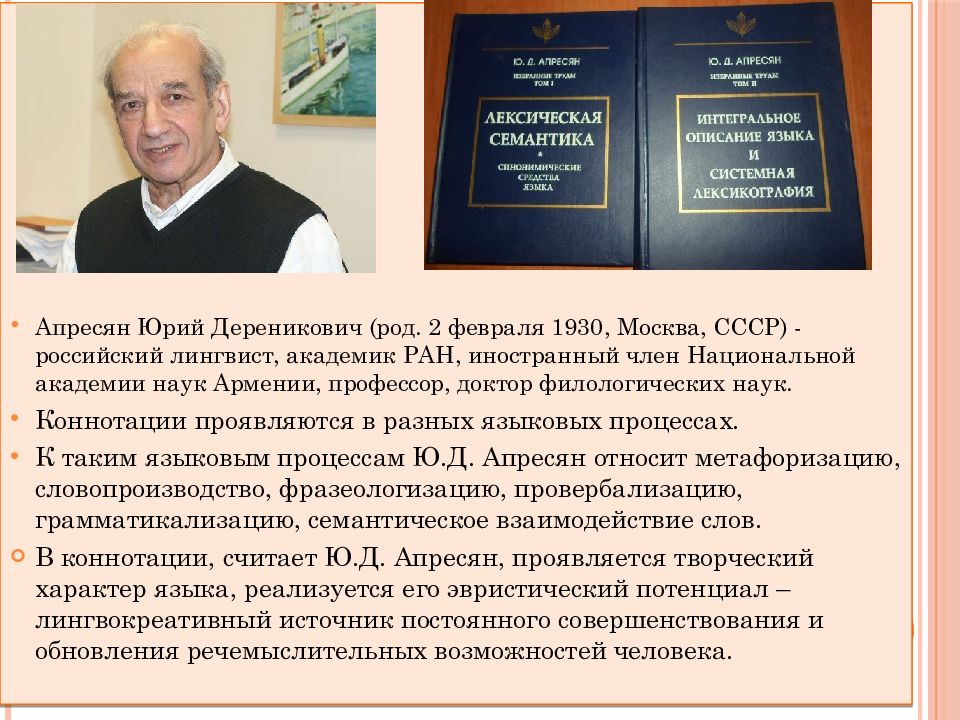

Апресян Юрий Дереникович (род. 2 февраля 1930, Москва, СССР) - российский лингвист, академик РАН, иностранный член Национальной академии наук Армении, профессор, доктор филологических наук. Коннотации проявляются в разных языковых процессах. К таким языковым процессам Ю.Д. Апресян относит метафоризацию, словопроизводство, фразеологизацию, провербализацию, грамматикализацию, семантическое взаимодействие слов. В коннотации, считает Ю.Д. Апресян, проявляется творческий характер языка, реализуется его эвристический потенциал – лингвокреативный источник постоянного совершенствования и обновления речемыслительных возможностей человека.

Слайд 112: Экспонент культуры в языковом знаке – культурная коннотация ( со-значение ) В.Н. Телия

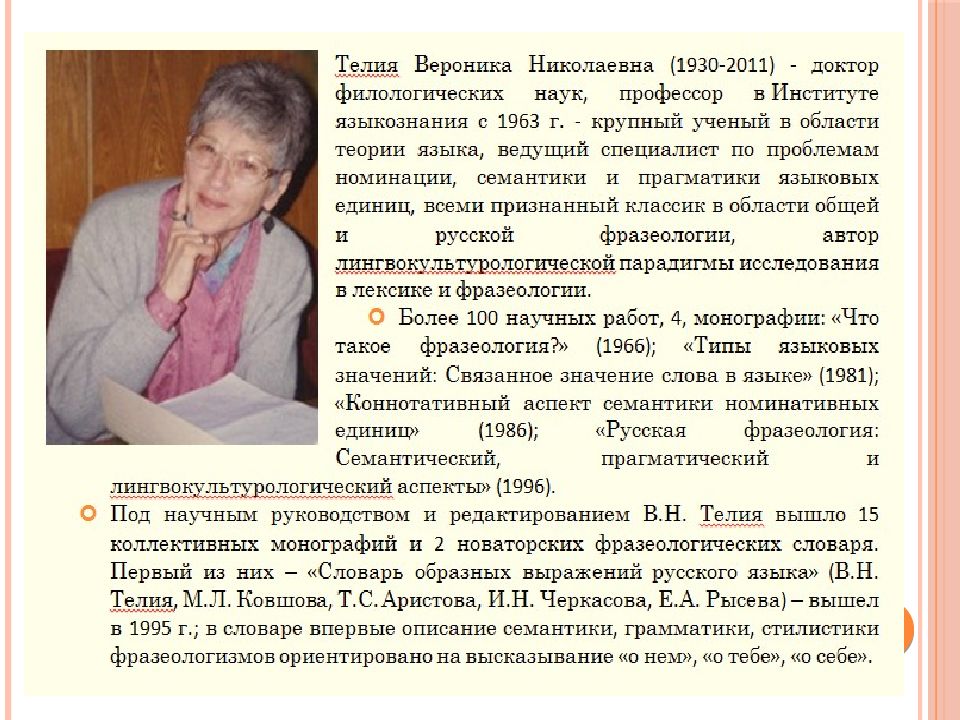

В.Н. Телия предложила выделить понятие «культурная коннотация». Культурную коннотацию она рассматривает как интерпретацию денотативного или образно-мотивированного значения в категориях культуры (например, образ Золушки в восприятии немецких и русских детей ). Культурная коннотация играет роль «звена», обеспечивающего диалогическое взаимодействие разных семиотических систем – языка и культуры В.Н. Телия

Слайд 113

В культурной коннотации наиболее ярко проявляется неслучайность образных ассоциаций и оценки, так как в основе их лежат национально-культурные архетипы. Культурная коннотация узусного характера закреплена в национальной символике, в основе которой лежат особенности мифологического мышления человека (птица – душа человека, порог – граница освоенного и чужого мира ).

Слайд 114

Русское свинья является символом: а) грязи, б) неблагодарности, в) невоспитанности; для англичан pig означает обжору ; для киргизов, казахов, узбеков и других мусульманских народов добавляется коннотация чисто религиозного плана, в результате чего чочко (свинья) становится резко бранным словом; во вьетнамской же картине мира свинья — символ глупости.

Слайд 115

Национально-культурная семантика, особенно коннотация, нигде не проявляется так ярко, как во фразеологизмах, дающих образную, меткую, эмоционально окрашенную оценку предметам и явлениям окружающего мира, происходящим событиям. Семантика фразеологизмов, характеризующихся идиоматичностью (причудливостью, непредсказуемостью семантики), практически полностью строится на образных ассоциациях, формирующих коннотацию.

Слайд 116

Источником проникновения в национальную психологию и национальный менталитет являются также: пословицы, которые фиксируют коллективный опыт людей и дают метафорическую оценку жизненным фактам ( Закон – дышло, куда повернул, туда и вышло. Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет ); поговорки ( голод не тетка; курица не птица); загадки, представляющие собой древнее описание объекта мира через смежное, метафорически или метонимически связанное с ним, описание другого объекта. В древности загадка служила испытанием мудрости, так как в ней содержалось метафорическое описание явлений мира.

Слайд 117

Именно данные единицы обладают как прямым, денотативным, так и переносным, коннотативным, значением, отражающим мировосприятие этноса, его интерпретацию явлений окружающего мира. Их особенностью является двуплановость семантики, соответствующая прямому, денотативному, и переносному, коннотативному, компоненту семантики.

Слайд 118: Псевдоэквивалентные слова

обладают в разных языках схожей звуковой формой – лексемой, но различаются значением, например: пионер, публичный, профессор, котлета; или, например, турецкие лексемы: бардак=стакан, кулак=ухо; кефир=неверный ). «ложные друзья переводчика»

Слайд 119

Так как значение слова не исчерпывается одним лишь лексическим понятием ( денотацией слова), а в значительной степени зависит от его лексико-фразеологической сочетаемости и коннотации (культурного представления народа о тех или иных предметах и явлениях реальности), то изучая иностранный язык и используя его в общении, следует заучивать и употреблять слова не в отдельности, по их значениям, а в естественных, наиболее устойчивых сочетаниях, присущих данному языку.

Слайд 120

Культурологический подход к анализу слова наблюдается и в когнитивной лингвистике, где слово рассматривается как концепт. Концепт – категория мыслительная, ненаблюдаемая, связанная с понятием менталитета. Менталитет – это система представлений человека о мире и своем месте в этом мире. Концепт - «максимально абстрагированная идея «культурного предмета», своего рода свернутый глубинный смысл предмета, заложенный в той или иной культуре» (семья, патриотизм). Красных В.В. Вскрыть концепт – это значит обратиться к архетипам нашего сознания, которые могут проявляться в этимоне слова, в каждом компоненте его семемы.

Слайд 121: выводы

1. Взаимосвязь культуры и языка является когнитивно -прагматической. Являясь средством трансляции культуры, язык прорастает в неё и выражает её. Поэтому язык можно рассматривать составной частью культуры, её орудием, действительностью нашего духа, ликом культуры. 2. Язык обнажает специфику национальной ментальности. Он есть одновременно и продукт культуры, и её важная составная часть, и условие существования культуры. Более того, язык – специфический способ существования культуры, фактор формирования культурных кодов.

Слайд 122: выводы

3. Культура живет и развивается в «языковой оболочке».Но человечество в своем большинстве воспринимает язык как данность, как само по себе разумеющееся, то, что не является экологическим объектом. На самом же деле язык не только орудие общения, он – бесценный памятник истории и сокровищница культуры народа. 4. Культура, в том числе и речевая, как панцирь, защищает цивилизационное ядро русской нации, актуализируя в нашем сознании духовно-нравственные ценности российского общества. Идея этого тезиса должна проявляться во всём, в том числе и в языке, в стиле нашего повседневного общения, в понимании задач постоянного личностного культурного совершенствования. выводы

Слайд 123: заключение

Язык и культура: взаимосвязь понятий http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/yazyik-i-kultura