Первый слайд презентации: Нейроэндокринные синдромы в гинекологии

1 Нейроэндокринные синдромы в гинекологии Доцент Бескровный Сергей Васильевич

2 Классификация нарушений менструальной функции По уровню поражения в половой системе По этиологическим факторам (могут исчезнуть к моменту обращения) По клинической картине

3 Этиологические факторы нарушения менструальной функции Нарушение перестройки гипоталамо-гипофизарной системы в критические периоды развития женского организма Экстрагенитальные заболевания Гинекологические заболевания Нервно-психические потрясения и заболевания Профессиональные вредности Нарушения питания (ожирение, голодание, авитаминозы)

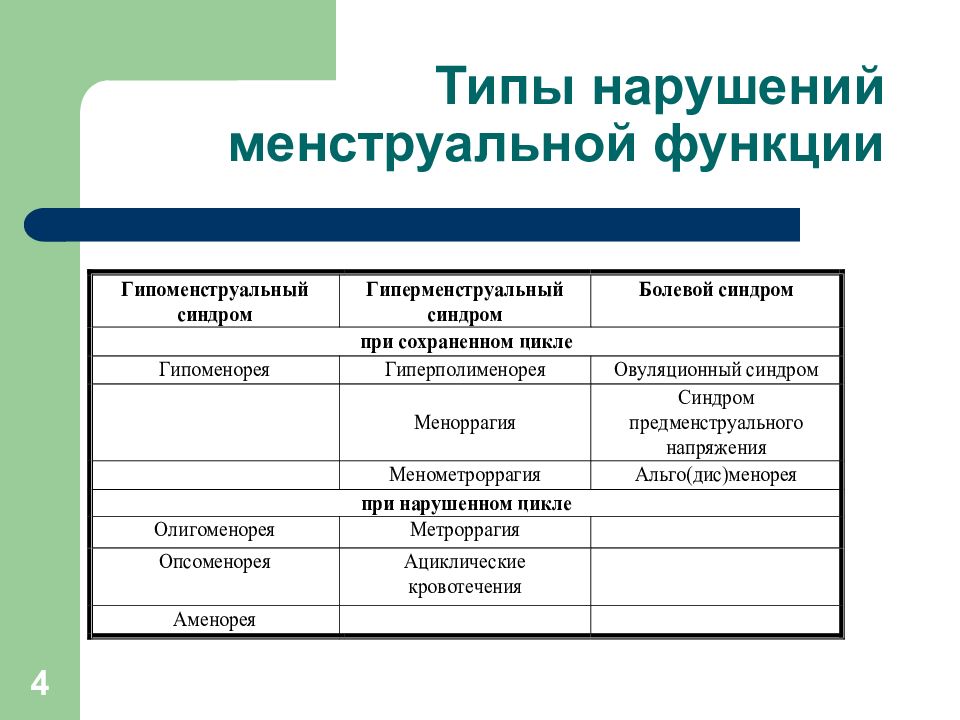

Слайд 4: Типы нарушений менструальной функции

4 Типы нарушений менструальной функции

Слайд 5: Синдром гиперпролактинемии

5 Синдром гиперпролактинемии Наиболее часто встречающаяся форма центрального (гипоталамо-гипофизарно-го) нарушения функции яичников, маркером которой служит рост уровня пролактина в крови. ГПР является причиной 30% регулятор-ных нарушений в половой системе.

Слайд 6: Роль пролактина в организме женщины

6 Роль пролактина в организме женщины Участие в процессе полового созревания Формирование молочных желез Запуск механизма овуляции Имплантация яйцеклетки и поддержание ранних сроков беременности Обеспечение процессов роста плода Подавление иммунного механизма отторжения плода Запуск механизма родовой деятельности Поддержание лактации Периферический анаболический эффект

Слайд 7: Дофаминергический механизм регуляции секреции Пролактина

7 Дофаминергический механизм регуляции секреции Пролактина Дофамин тормозит секрецию пролактина лактотрофами гипофиза связываясь с Д2 рецепторами. Недостаток дофамина приводит к росту пролактина в крови.

Слайд 8: Виды гиперпролактинемии

8 Виды гиперпролактинемии Физиологическая (во время сна, приема пищи, физических занятий, психического стресса, беременности и кормления грудью. Патологическая (при различных заболеваниях, сопровождающихся первичным или вторичным нарушением функции гипоталамо-гипофизарной системы).

Слайд 9: Классификация патологической гиперпролактинемии

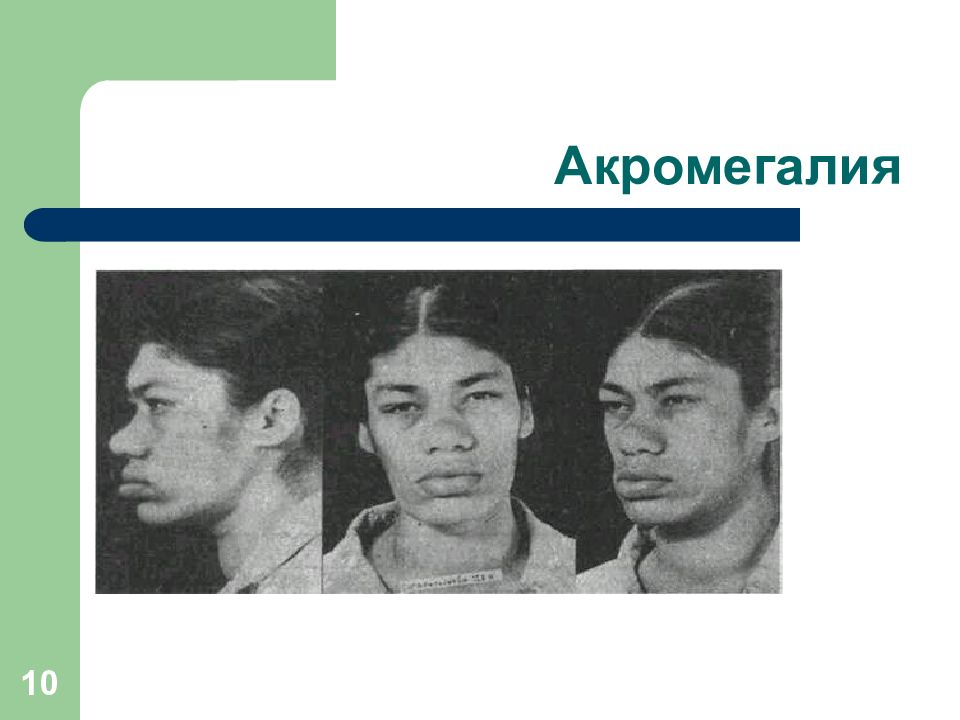

9 Классификация патологической гиперпролактинемии Первичная гиперпролактинемия ГПР при непосредственном повреждении гипофиза-гипоталамуса: Идиопатическая (первичная дофаминдефицитная) ГПР ГПР на фоне хронической внутричерепной гипертензии и синдрома пустого турецкого седла. ГПР как синдром в сочетании с др. гипоталамо-гипофизарными заболеваниями: Акромегалия. Болезнь Иценко-Кушинга и синдром Нельсона. Опухоли мозга, перерезка ножки гипофиза, саркоидоз.

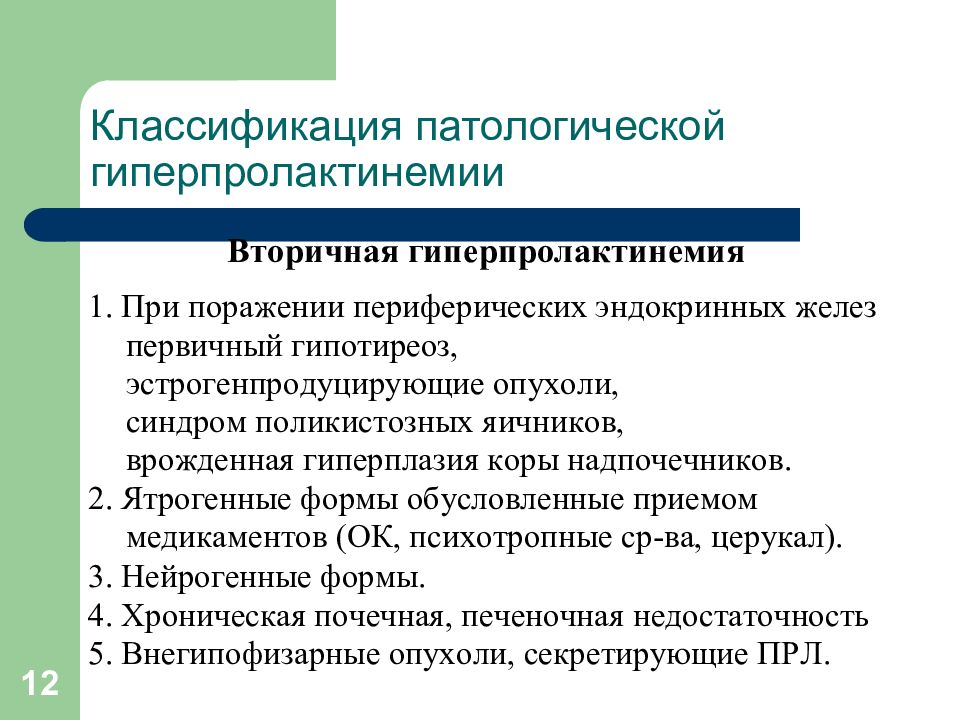

Слайд 12: Классификация патологической гиперпролактинемии

12 Классификация патологической гиперпролактинемии

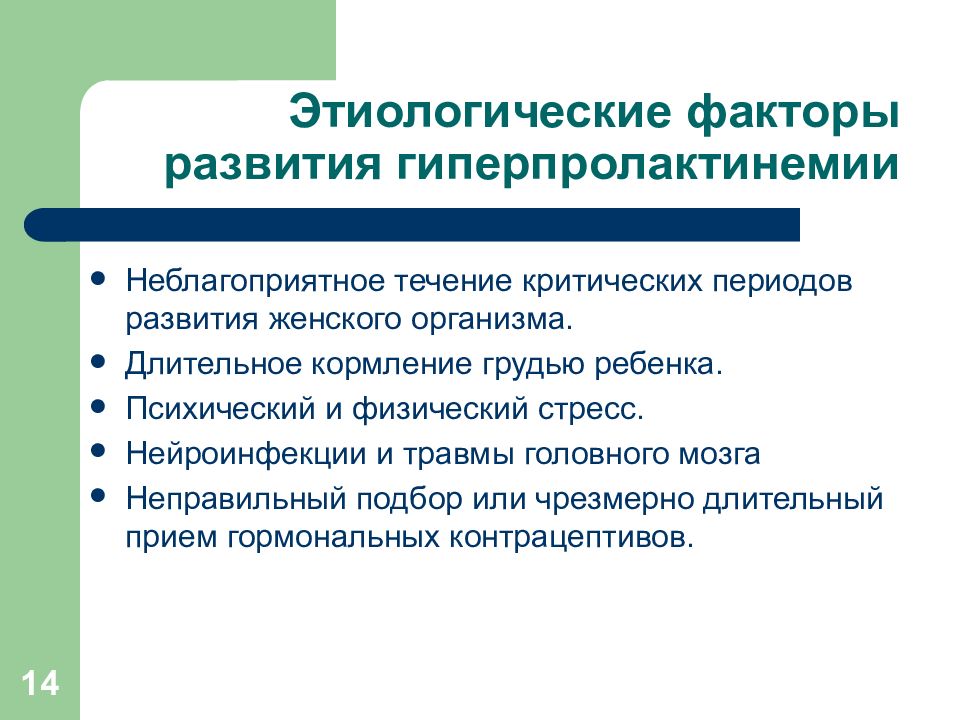

Слайд 14: Этиологические факторы развития гиперпролактинемии

14 Этиологические факторы развития гиперпролактинемии Неблагоприятное течение критических периодов развития женского организма. Длительное кормление грудью ребенка. Психический и физический стресс. Нейроинфекции и травмы головного мозга Неправильный подбор или чрезмерно длительный прием гормональных контрацептивов.

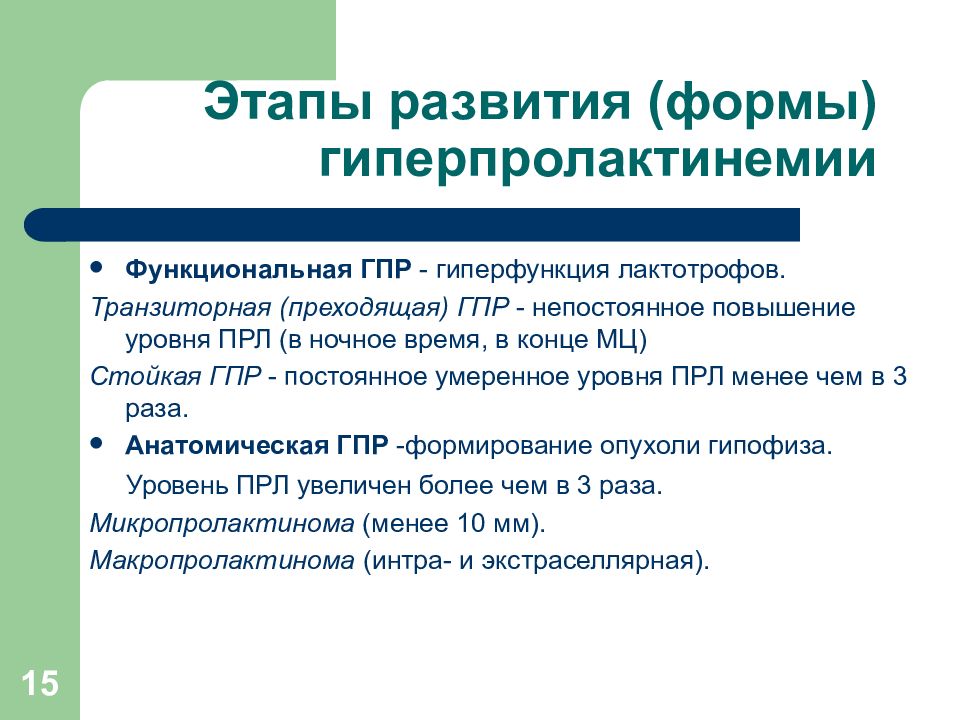

Слайд 15: Этапы развития (формы) гиперпролактинемии

15 Этапы развития (формы) гиперпролактинемии Функциональная ГПР - гиперфункция лактотрофов. Транзиторная (преходящая) ГПР - непостоянное повышение уровня ПРЛ (в ночное время, в конце МЦ) Стойкая ГПР - постоянное умеренное уровня ПРЛ менее чем в 3 раза. Анатомическая ГПР -формирование опухоли гипофиза. Уровень ПРЛ увеличен более чем в 3 раза. Микропролактинома (менее 10 мм). Макропролактинома (интра- и экстраселлярная).

Слайд 17: Клиническая картина ГПР

17 Клиническая картина ГПР Прогрессирующее расстройство ритма МЦ. Функциональное бесплодие (25-30%). Инволютивные процессы половых органов. Снижение полового влечения. Сохранение нормальных размеров и структуры молочных желез. Патологическая лакторея. Симптомы периферического дефицита эстрогенов. Симптомы опухоли головного мозга.

Слайд 19: Степени лактореи (Овсянникова Т.В., 1990)

19 Степени лактореи (Овсянникова Т.В., 1990) Получение капли отделяемого при надавливании у основания соска. Получение нескольких капель. Получение струйки отделяемого. Самопроизвольное истечение молозива.

Слайд 20: Транзиторная ГПР

20 Транзиторная ГПР Частота - до 60%. Менструальный цикл сохранен (часто с болевым синдромом во 2-ю фазу). ТФД яичников - от монофазного цикла до недостаточности 2-й фазы. Функциональное бесплодие нередко отсутствует. Частое развитие гиперпластических процессов половых органов и гиперменструального синдрома.

Слайд 21: Механизм нарушения овариально-менструальной функции при ГПР

21 Механизм нарушения овариально-менструальной функции при ГПР Центральный – дефицит дофамина одновременно нарушает выработку как ПРЛ, так и ЛГ и ФСГ Рост уровня ПРЛ в крови – маркер центральных гипоталамо-гипофизарных нарушений репродуктивной функции Периферический – прямое угнетающее действие избытка ПРЛ на яичники

Слайд 22: Диагностика ГПР

22 Диагностика ГПР Повторное определение уровня пролактина. Исключение тиреоидного генеза ГПР (ТТГ, антитела к ТГ и ТПО, УЗИ щ.ж.). Исключение анатомической стадии ГПР (снимок турецкого седла, МРТ или КТ гипофиза, поля зрения, нейрохирург).

Слайд 23: Терапия гиперпролактинемии

23 Терапия гиперпролактинемии Макропролактинома гипофиза хирургический метод ( транссфеноидальная аденомэктомия ). Лучевая терапия ( протонный пучок ). Обязательная медикаментозная терапия в дальнейшем ( агонисты дофамина ). Микропролактинома и функциональная ГПР Медикаментозная терапия ( агонисты дофамина ).

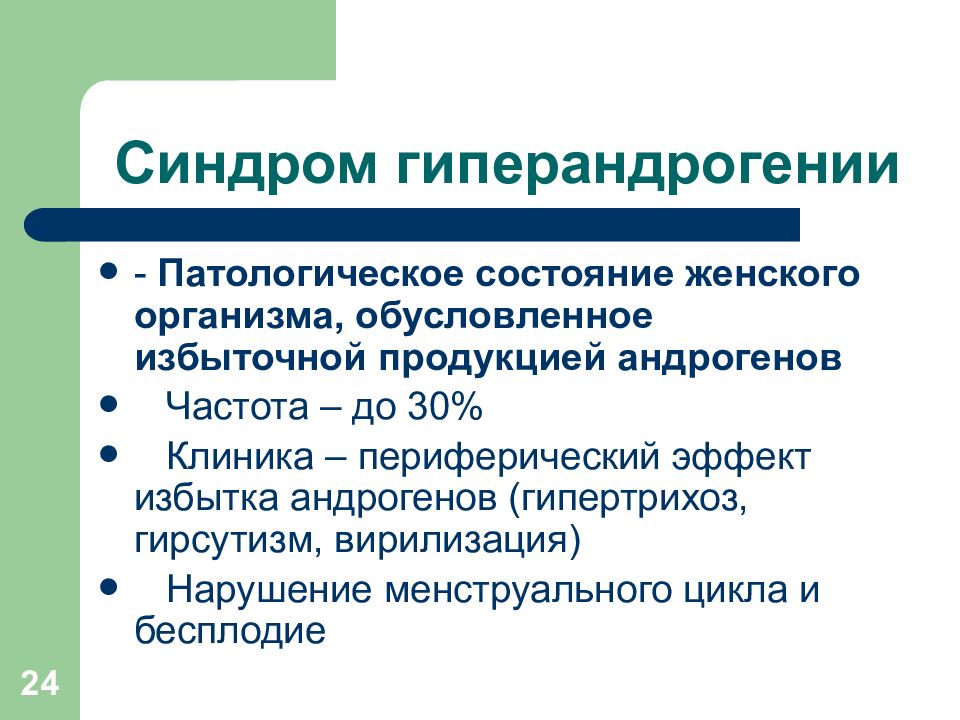

Слайд 24: Синдром гиперандрогении

24 Синдром гиперандрогении - Патологическое состояние женского организма, обусловленное избыточной продукцией андрогенов Частота – до 30% Клиника – периферический эффект избытка андрогенов (гипертрихоз, гирсутизм, вирилизация) Нарушение менструального цикла и бесплодие

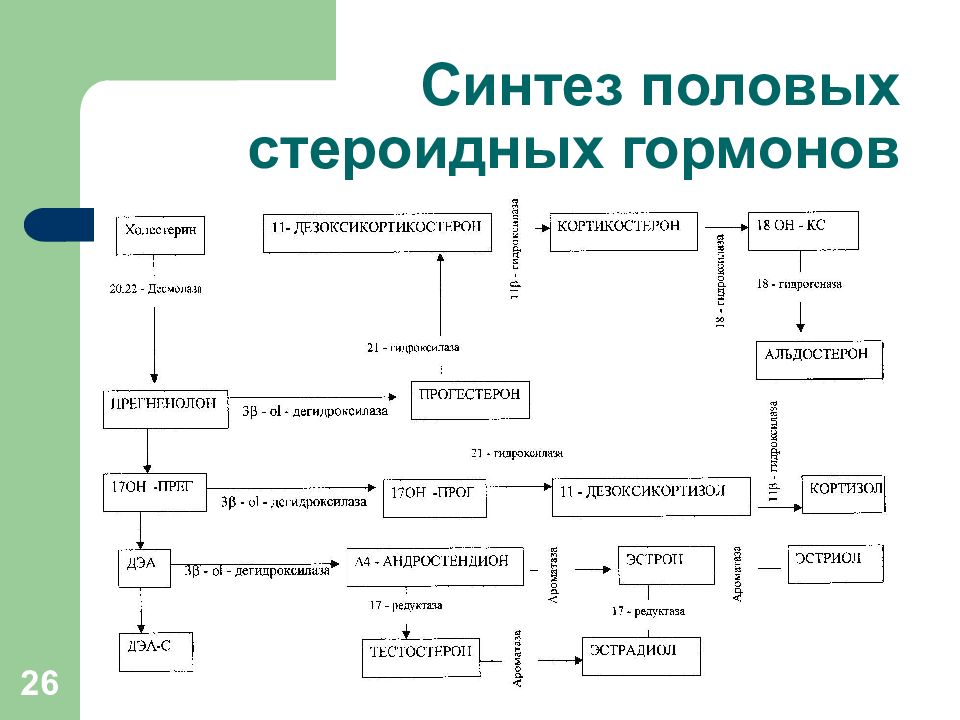

Слайд 26: Синтез половых стероидных гормонов

26 Синтез половых стероидных гормонов

Слайд 27: Источники выработки андрогенов: Надпочечники – яичники - жировая ткань

27 Источники выработки андрогенов: Надпочечники – яичники - жировая ткань Дегидроэпиандростерон (-сульфат) - надпочечники - 85% Андростендион - надпочечники - 50% - яичники - 50% Тестостерон - жировая ткань - 60%. - яичники - 25%. - надпочечники - 15%.

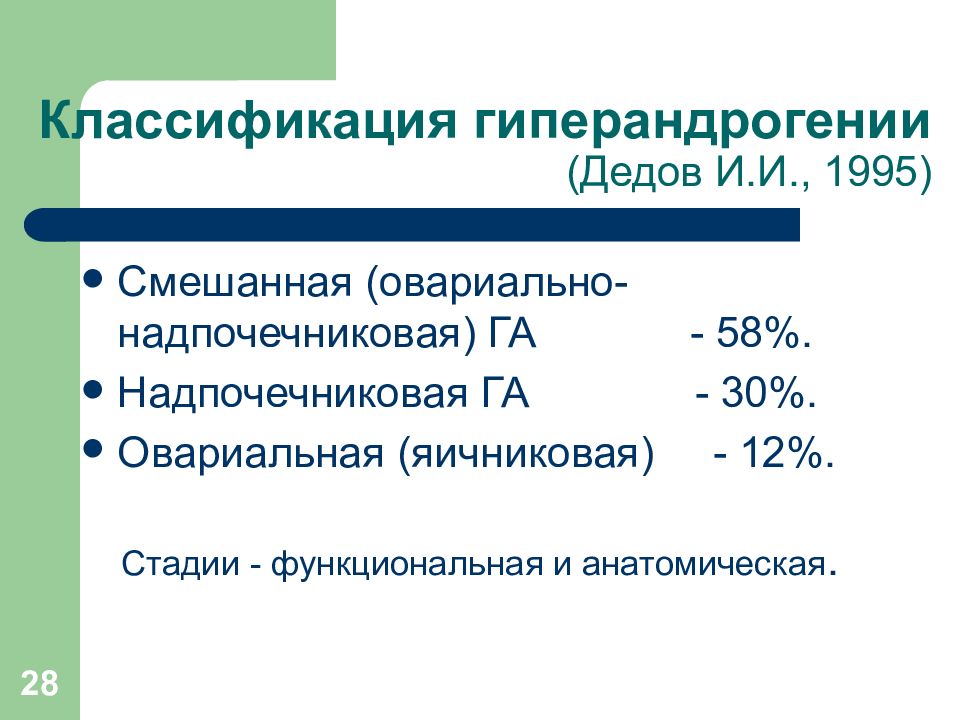

Слайд 28: Классификация гиперандрогении (Дедов И.И., 1995)

28 Классификация гиперандрогении (Дедов И.И., 1995) Смешанная (овариально-надпочечниковая) ГА - 58%. Надпочечниковая ГА - 30%. Овариальная (яичниковая) - 12%. Стадии - функциональная и анатомическая.

Слайд 29: Истинная ГА- связанная с избыточной продукцией андрогенов

29 Истинная ГА- связанная с избыточной продукцией андрогенов синдром поликистозных яичников стромальный текоматоз яичников андрогенпродуцирующая опухоль яичников андрогенпродуцирующая опухоль надпочечников врожденная гиперфункция коры надпочечников (адреногенитальный с-м)

Слайд 30: ГА не связанная с избыточной продукцией андрогенов

30 ГА не связанная с избыточной продукцией андрогенов Транспортная - повышение уровня свободного Тестостерона в крови из-за недостатка транспортного глобулина. Рецепторная - повышение чувствительности рецепторов кожи к Тестостерону (гиперактивность фермента 5а-редуктазы).

Слайд 31: Механизм нарушения овариально-менструальной функции при гиперандрогении

31 Механизм нарушения овариально-менструальной функции при гиперандрогении Тормозящее влияние избытка андрогенов на гонадотропную функцию гипофиза с последующим нарушением циклических процессов в яичниках. Степень торможения коррелирует с уровнем продукции андрогенов.

Слайд 32: Врожденная гиперфункция коры надпочечников

32 Врожденная гиперфункция коры надпочечников Группа наследственных заболеваний, передающихся по аутосомно-рецессивному типу и обусловленных генетическим дефектом синтеза андрогенов в надпочечниках вследствие недостаточности синтеза одного из трех ферментов

Слайд 33: Причины врожденной гиперфункции коры надпочечников

33 Причины врожденной гиперфункции коры надпочечников Недостаточность 21-гидроксилазы - 95% - простая вирилизирующая форма АГС Недостаточность 11-гидроксилазы - 4% - АГС с гипертензией Недостаточность 3-гидроксистероид-дегидрогеназы - 1% - АГС с синдромом потери соли

Слайд 34: Недостаточность 21-гидроксилазы

34 Недостаточность 21-гидроксилазы Наиболее частая форма - простая вирилизирующая форма АГС. Механизм - недостаток фермента - дефицит кортизола - избыток АКТГ - избыток продукции кортизола и андрогенов Клиника - Гиперандрогения

Слайд 35: Классическая (явная) форма АГС

35 Классическая (явная) форма АГС Выраженный дефицит фермента Раннее формирование (врожденный, ранний детский АГС) Выраженная клиника (низкий рост, мужской морфотип, гирсутизм, вирилизация половых органов – ложный женский гермафродитизм или раннее половое созревание). Ранняя диагностика и начало лечения

Слайд 36: Неклассическая (стертая) форма ВГКН

36 Неклассическая (стертая) форма ВГКН Легкий дефицит фермента Позднее формирование (пубертатный, постпубертатный АГС) Стертая клиника (высокий рост, мужской морфотип, умеренный гипертрихоз - гирсутизм, себорея, акне, недоразвитие вторичных половых признаков. Нарушение цикла, невынашивание, бесплодие Запоздалая диагностика и начало лечения

Слайд 37: Синдром поликистозных (склерокистозных) яичников

37 Синдром поликистозных (склерокистозных) яичников характеризуется нарушением структуры и функции яичников на фоне различной нейроэндокринной патологии Имеет наследственную предрасположенность

Слайд 38: Патогенез СКЯ

38 Патогенез СКЯ Дефицит фермента стромы яичников – избыток продукции яичниковых андрогенов – множественный рост фолликулов - нарушение выброса гонадолиберина – нарушение ЛГ/ФСГ – нарушение цикличности работы яичников - вторичное усиление продукции андрогенов (порочный круг)

Слайд 39: Клиника СПЯ

39 Клиника СПЯ Нарушение цикла (н2ф – ановуляция) –90% Бесплодие первичное, невынашивание – 50-98% Гипертрихоз – 70-90% Ожирение – 40% Увеличение яичников с характерной морфологической структурой – 75% Гиперпластический процесс эндометрия –30-55%

Слайд 40: Диагностика синдрома СПЯ

40 Диагностика синдрома СПЯ Анамнез развития заболевания – с менархе Наследственная предрасположенность Внешний вид больной Увеличение яичников при осмотре Ультразвуковая картина яичников Гормональный скрининг (ЛГ/ФСГ, ПРЛ, Т, ДЭА, АСД, К, моча на 17-КС) Диагноз подтверждается результатами лапароскопического и гистологического исследования яичников

Слайд 41: Клинические проявления СПЯ

41 Клинические проявления СПЯ Женский морфотип Умеренный гипертрихоз - легкий гирсутизм (стабильный - медленно прогрессирующий) со сроков или позже менархе Ожирение равномерное Себорея, акне Развитые молочные железы Гипертрофии клитора нет Увеличенные плотные яичники – гипоплазия матки

Слайд 42: Ультразвуковая картина поликистозных яичников

42 Ультразвуковая картина поликистозных яичников Увеличение размеров яичников (норма – 35х18х29 см; объем – до 9 куб.см) – не всегда Наличие более10 мелких фолликулярных кист сдвинутых к периферии яичников Увеличение объема и плотности стромы яичников Выявление утолщенной белочной оболочки – не всегда

Слайд 43: Гистологическая картина поликистозных яичников

43 Гистологическая картина поликистозных яичников Склероз белочной оболочки Гиперплазия стромы яичников Кистозная атрезия множественных фолликулов Гиперплазия с лютеинизацией тека-клеток внутренней выстилки кистозно-атретических фолликулов

Слайд 44: Терапия СПЯ

44 Терапия СПЯ Направлена на нормализацию менструальной и репродуктивной функции, стабилизацию гипертрихоза, профилактику гиперпластических процессов половых органов Медикаментозное – половые гормоны, ОК, стимуляторы овуляции, антиандрогены Хирургическое – лапароскопическая каутеризация яичников

Слайд 45: Синдром дефицита эстрогенов

45 Синдром дефицита эстрогенов Патологическое состояние женского организма, связанное со снижением выработки эстрогенов на фоне (постоянного или временного) выключения яичников

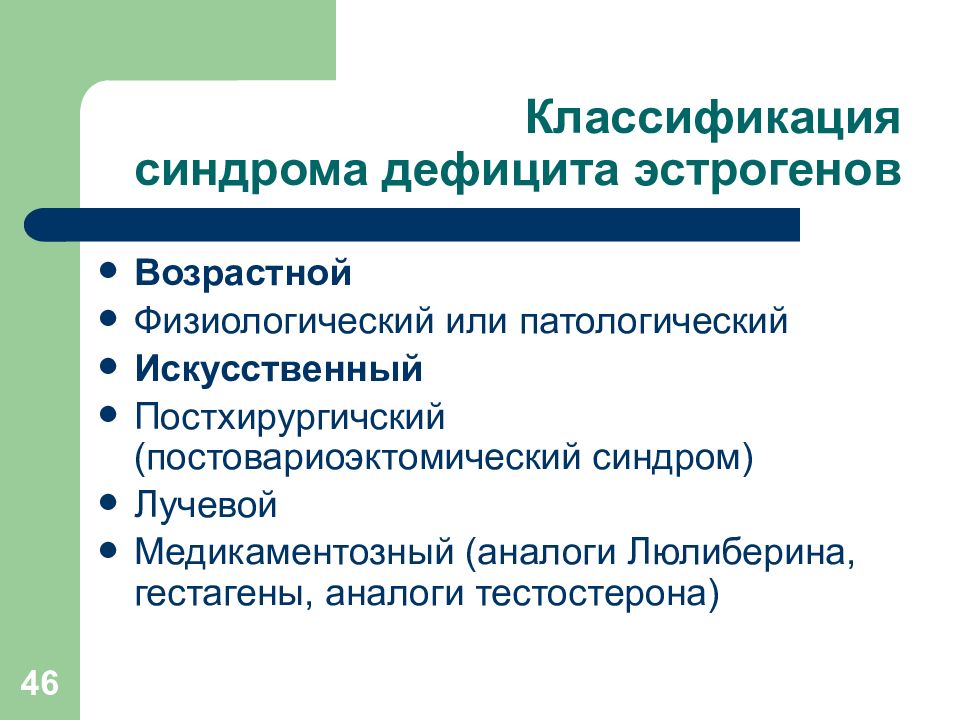

Слайд 46: Классификация синдрома дефицита эстрогенов

46 Классификация синдрома дефицита эстрогенов Возрастной Физиологический или патологический Искусственный Постхирургичский (постовариоэктомический синдром) Лучевой Медикаментозный (аналоги Люлиберина, гестагены, аналоги тестостерона)

Слайд 47: Возрастной синдром дефицита эстрогенов

47 Возрастной синдром дефицита эстрогенов Закономерный, генетически запрограммированный, переход женского организма от репродуктивного к климактерическому, сопровождающийся выключением функции яичников и развитием вследствие этого типичной клинической симптоматики

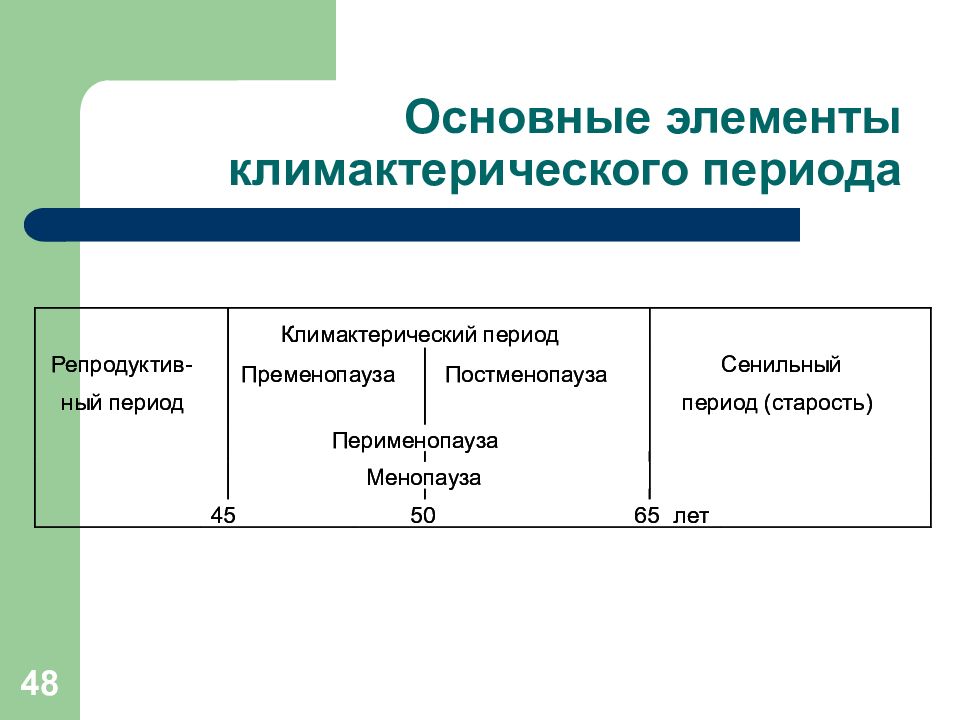

Слайд 48: Основные элементы климактерического периода

48 Основные элементы климактерического периода Климактерический период Репродуктив- ный период Пременопауза Постменопауза Сенильный период (старость) Перименопауза Менопауза 45 50 65 лет Климактерический период Репродуктив- ный период Пременопауза Постменопауза Сенильный период (старость) Перименопауза Менопауза 45 50 65 лет

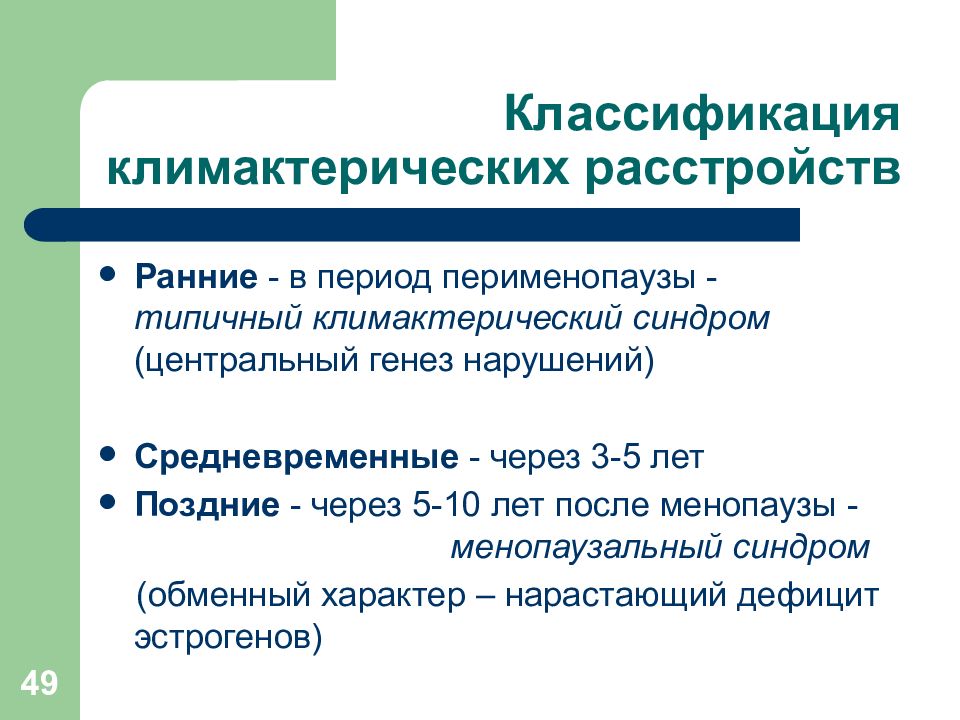

Слайд 49: Классификация климактерических расстройств

49 Классификация климактерических расстройств Ранние - в период перименопаузы - типичный климактерический синдром (центральный генез нарушений) Средневременные - через 3-5 лет Поздние - через 5-10 лет после менопаузы - менопаузальный синдром (обменный характер – нарастающий дефицит эстрогенов)

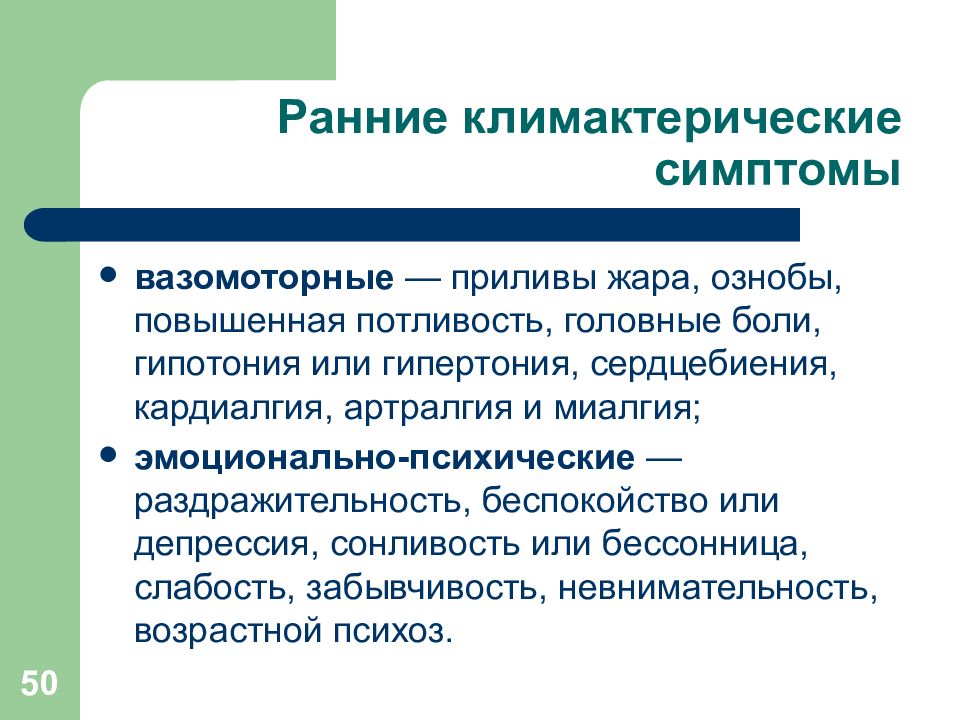

Слайд 50: Ранние климактерические симптомы

50 Ранние климактерические симптомы вазомоторные — приливы жара, ознобы, повышенная потливость, головные боли, гипотония или гипертония, сердцебиения, кардиалгия, артралгия и миалгия; эмоционально-психические — раздражительность, беспокойство или депрессия, сонливость или бессонница, слабость, забывчивость, невнимательность, возрастной психоз.

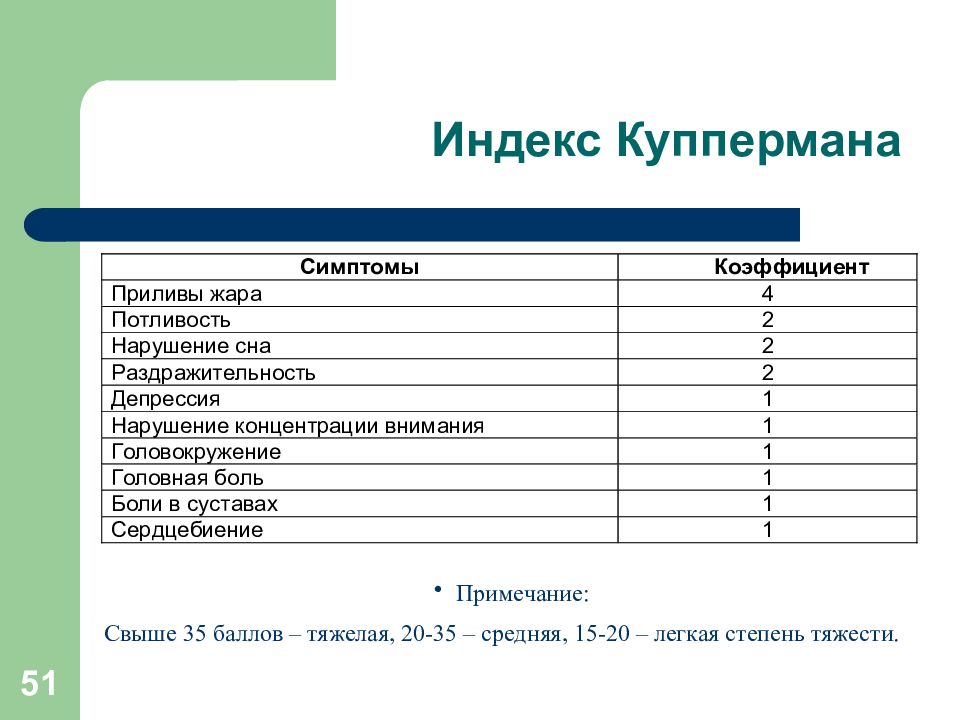

Слайд 51: Индекс Куппермана

51 Индекс Куппермана Примечание: Свыше 35 баллов – тяжелая, 20-35 – средняя, 15-20 – легкая степень тяжести.

Слайд 52: Средневременные климактерические симптомы

52 Средневременные климактерические симптомы урогенитальные — атрофия матки, влагалища и вульвы, уретрального и влагалищного эпителия, сухость, зуд и жжение во влагалище, боль при половом сношении; уретральный синдром; снижение либидо; кожи и ее придатков — сухость, морщинистость кожи, ломкость ногтей, сухость и выпадение волос.

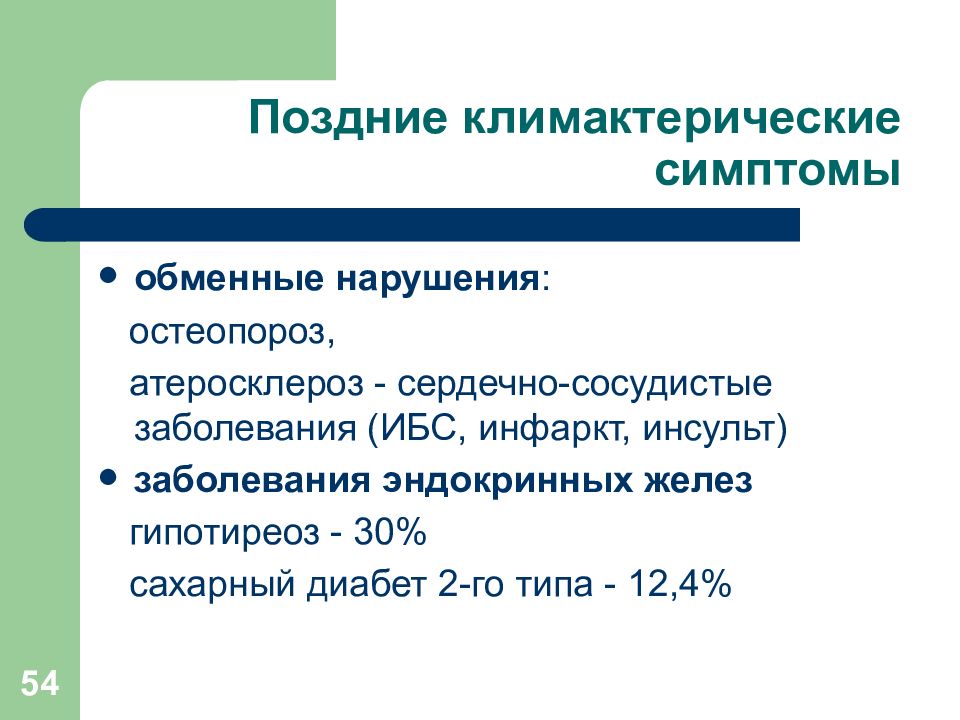

Слайд 54: Поздние климактерические симптомы

54 Поздние климактерические симптомы обменные нарушения : остеопороз, атеросклероз - сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, инфаркт, инсульт) заболевания эндокринных желез гипотиреоз - 30% сахарный диабет 2-го типа - 12,4%

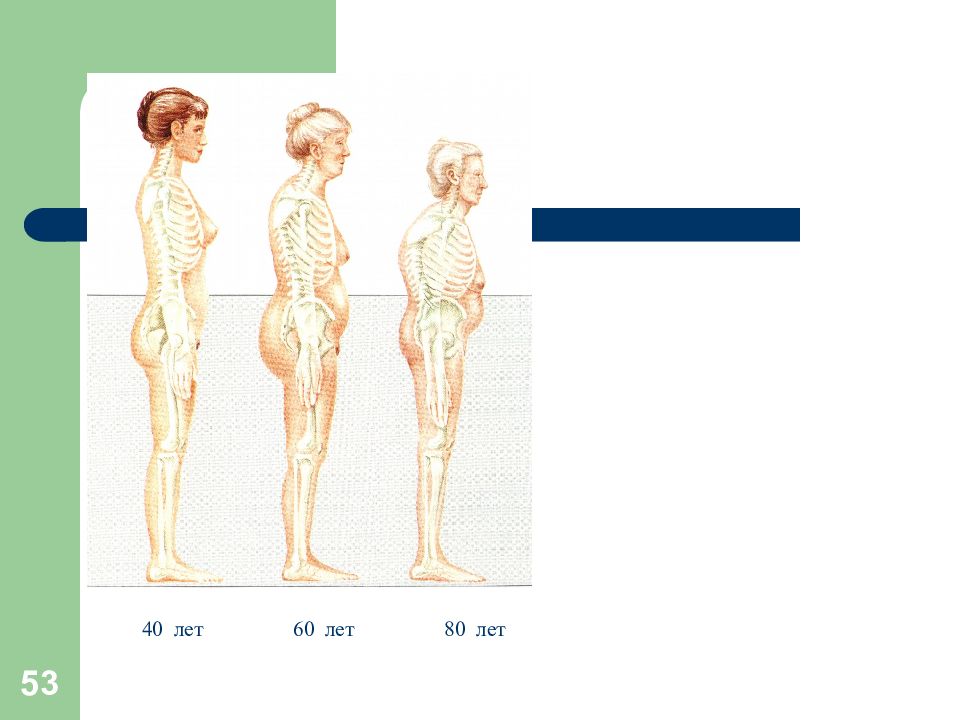

Слайд 55: Остеопороз

55 Остеопороз Системное заболевание костной ткани, характеризующееся потерей костной массы с нарушением структуры и склонностью к переломам – частота 25-40% Латентный (остеопения) – ПКМ – до 20% Постменопаузальный (трабекулярный) –до 30-50% Сенильный (кортикальный) – более 50%

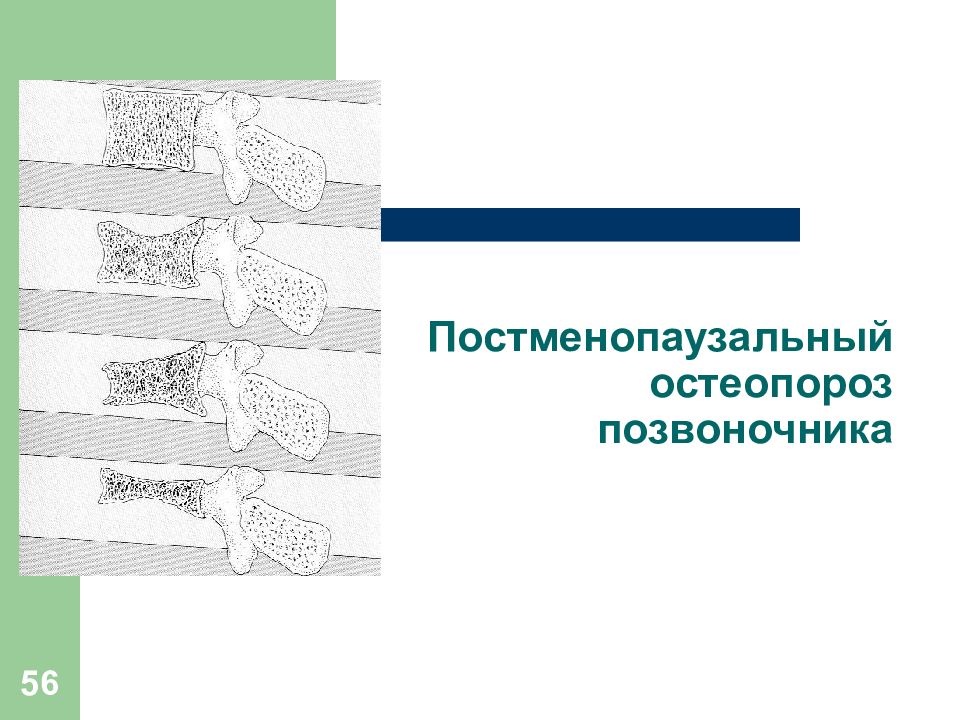

Слайд 56: Постменопаузальный остеопороз позвоночника

56 Постменопаузальный остеопороз позвоночника

Слайд 57: Атеросклероз

57 Атеросклероз Возрастное обменное соединительнотканное изменение стенки артерий с липоидной инфильтрацией Андрогены – атерогенный эффект Эстрогены – антиатерогенный эффект Снижение уровня холестерина, ЛПНП, повышение ЛПВП Снижение сосудистого тонуса – усиление кровотока Улучшение реологических свойств крови

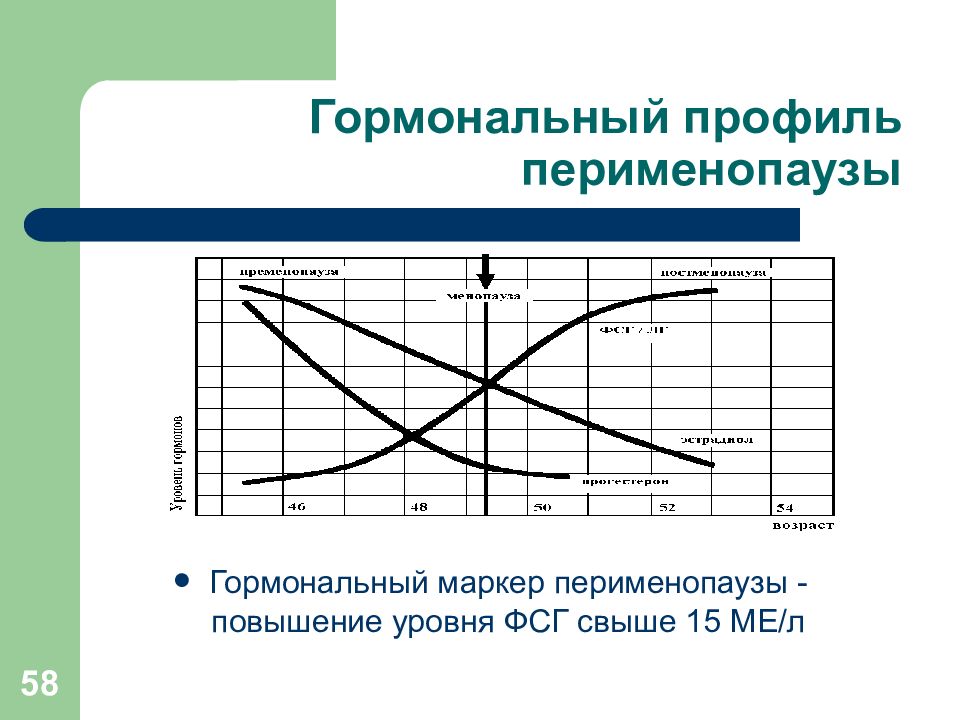

Слайд 58: Гормональный профиль перименопаузы

58 Гормональный профиль перименопаузы Гормональный маркер перименопаузы -повышение уровня ФСГ свыше 15 МЕ/л

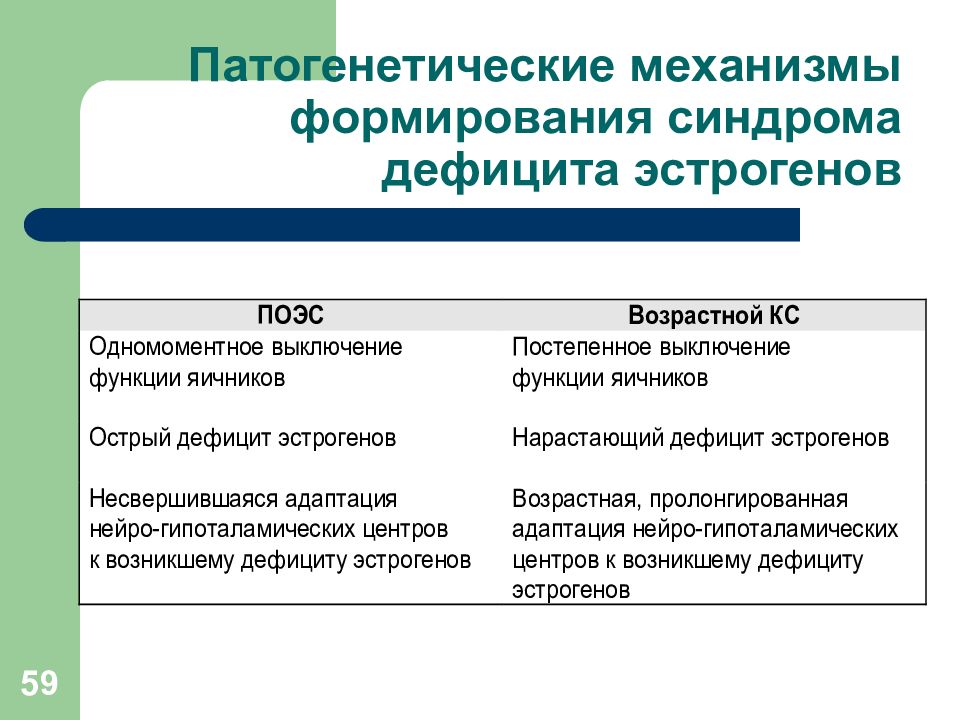

Слайд 59: Патогенетические механизмы формирования синдрома дефицита эстрогенов

59 Патогенетические механизмы формирования синдрома дефицита эстрогенов

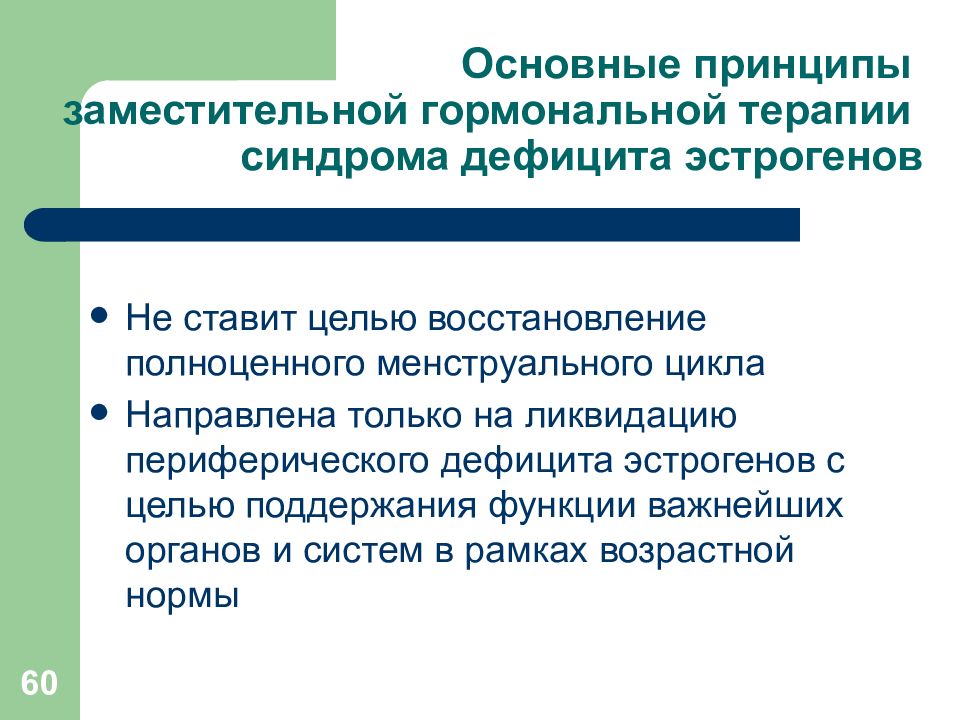

Слайд 60: Основные принципы заместительной гормональной терапии синдрома дефицита эстрогенов

60 Основные принципы заместительной гормональной терапии синдрома дефицита эстрогенов Не ставит целью восстановление полноценного менструального цикла Направлена только на ликвидацию периферического дефицита эстрогенов с целью поддержания функции важнейших органов и систем в рамках возрастной нормы

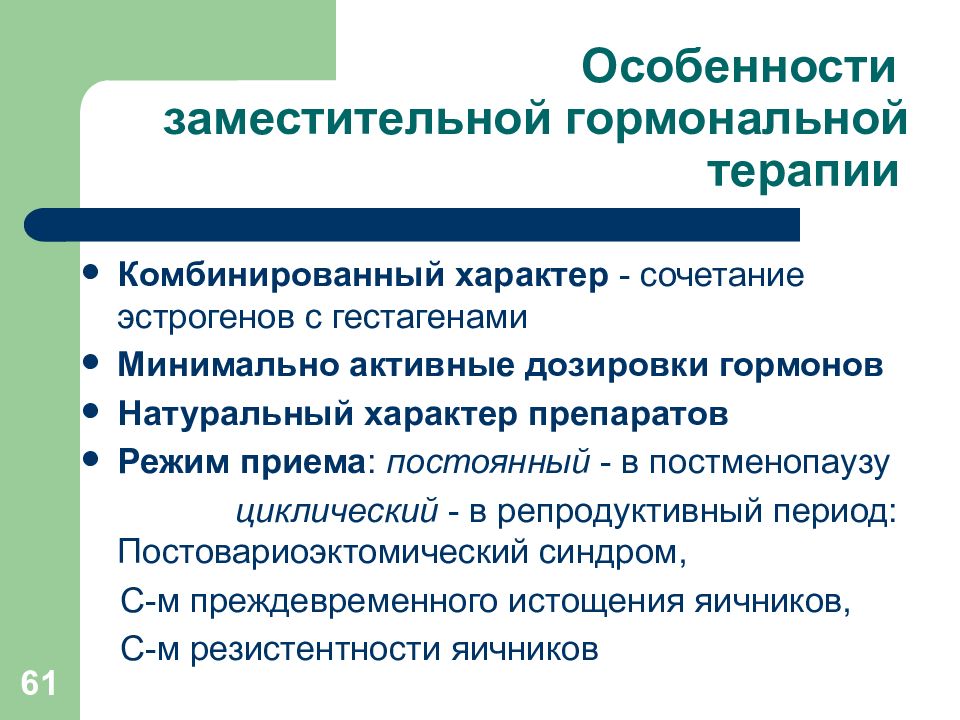

Слайд 61: Особенности заместительной гормональной терапии

61 Особенности заместительной гормональной терапии Комбинированный характер - сочетание эстрогенов с гестагенами Минимально активные дозировки гормонов Натуральный характер препаратов Режим приема : постоянный - в постменопаузу циклический - в репродуктивный период: Постовариоэктомический синдром, С-м преждевременного истощения яичников, С-м резистентности яичников

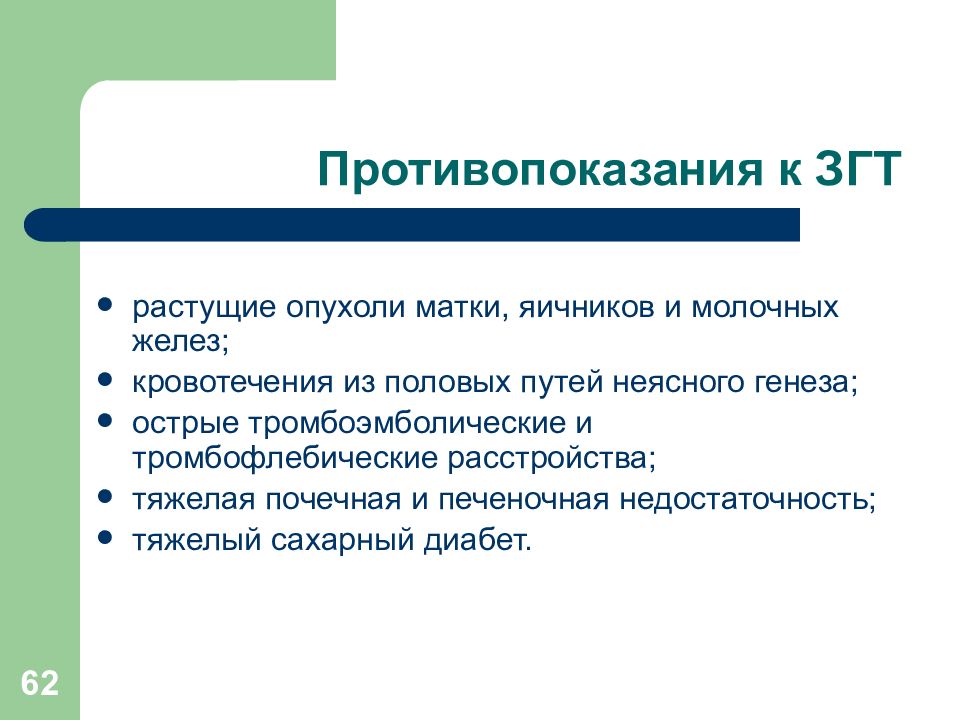

Слайд 62: Противопоказания к ЗГТ

62 Противопоказания к ЗГТ растущие опухоли матки, яичников и молочных желез; кровотечения из половых путей неясного генеза; острые тромбоэмболические и тромбофлебические расстройства; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; тяжелый сахарный диабет.

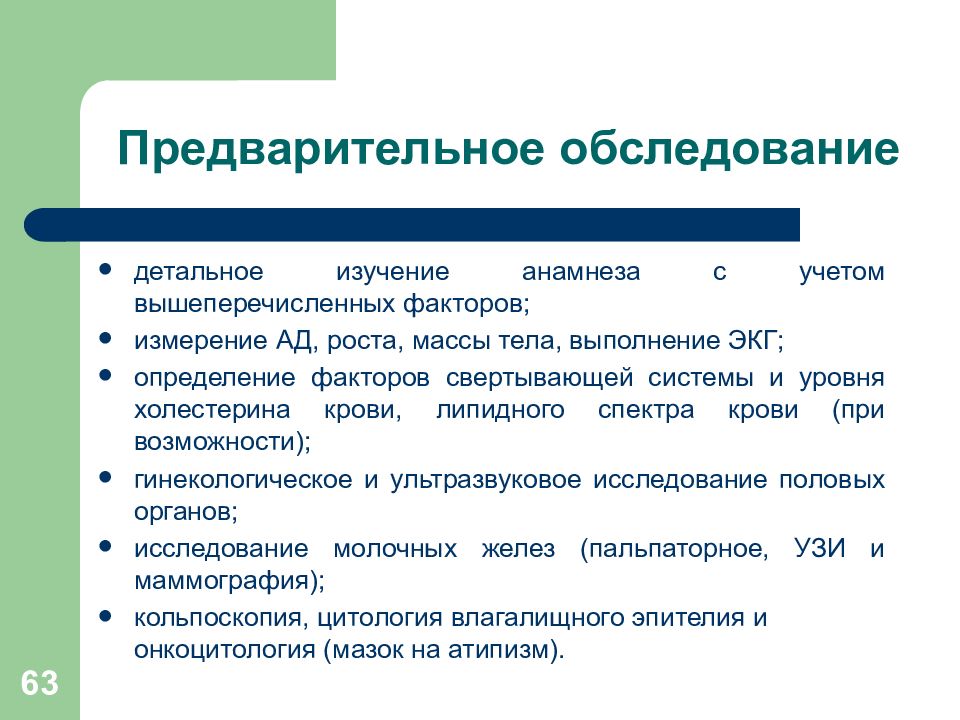

Слайд 63: Предварительное обследование

63 Предварительное обследование детальное изучение анамнеза с учетом вышеперечисленных факторов; измерение АД, роста, массы тела, выполнение ЭКГ; определение факторов свертывающей системы и уровня холестерина крови, липидного спектра крови (при возможности); гинекологическое и ультразвуковое исследование половых органов; исследование молочных желез (пальпаторное, УЗИ и маммография); кольпоскопия, цитология влагалищного эпителия и онкоцитология (мазок на атипизм).

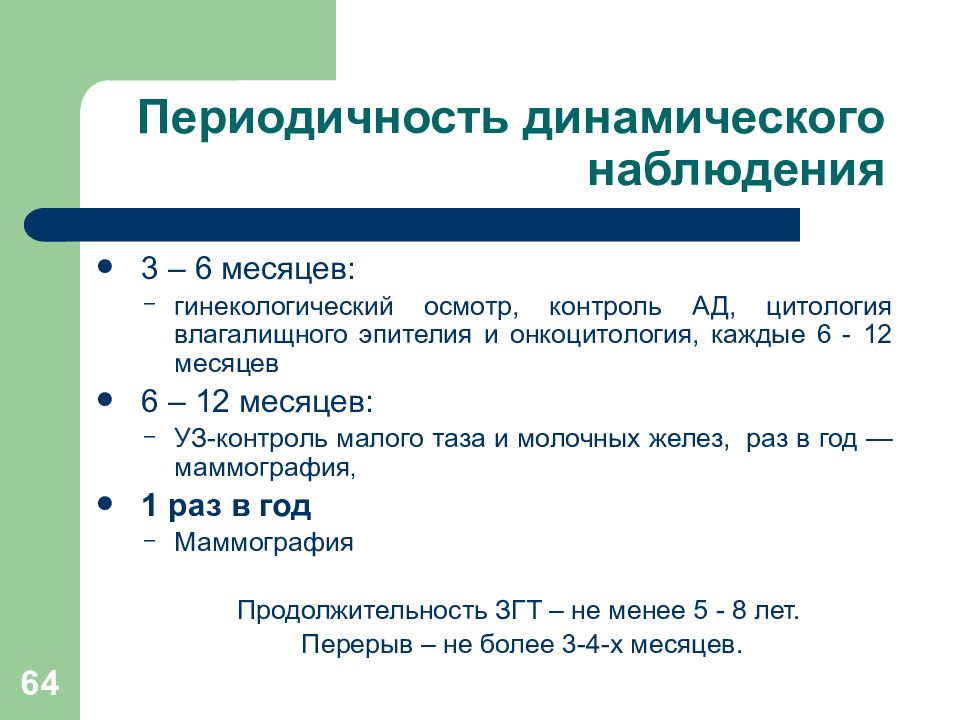

Последний слайд презентации: Нейроэндокринные синдромы в гинекологии: Периодичность динамического наблюдения

64 Периодичность динамического наблюдения 3 – 6 месяцев: гинекологический осмотр, контроль АД, цитология влагалищного эпителия и онкоцитология, каждые 6 - 12 месяцев 6 – 12 месяцев: УЗ-контроль малого таза и молочных желез, раз в год —маммография, 1 раз в год Маммография Продолжительность ЗГТ – не менее 5 - 8 лет. Перерыв – не более 3-4-х месяцев.