Первый слайд презентации: рак шейки матки (РШМ)

Литвинова Т.М. Доктор медицинских наук, доцент Ежедневно в мире заболевает РШМ более 1400 женщин, умирает около 750. ОДНА СМЕРТЬ КАЖДЫЕ 2 МИНУТЫ!!!

Слайд 2

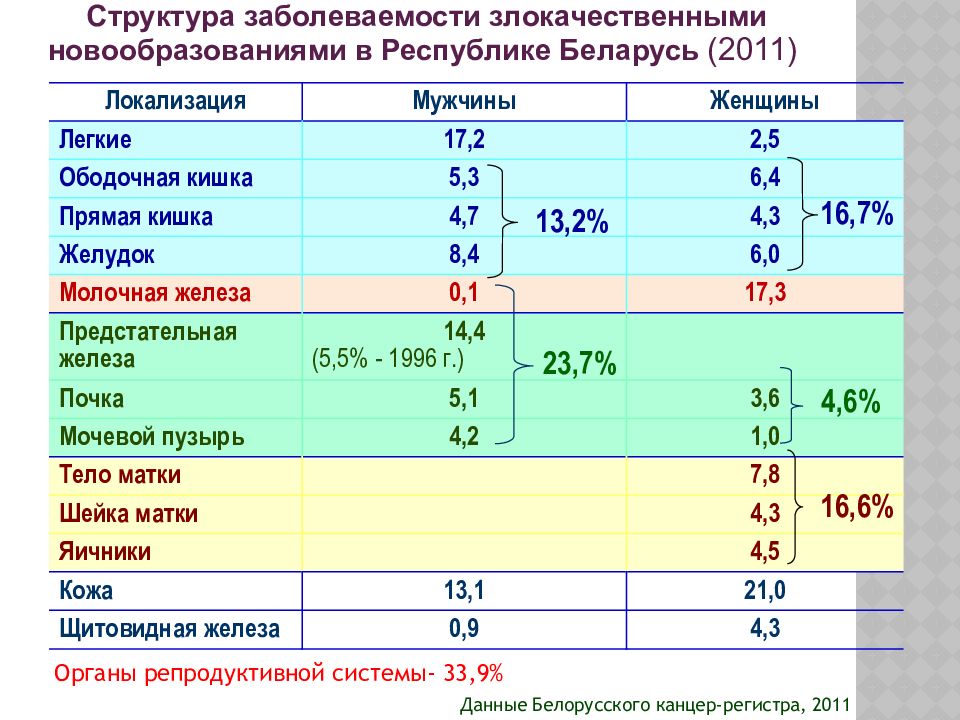

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями в Республике Беларусь (201 1 ) Локализация Мужчины Женщины Легкие 17,2 2,5 Ободочная кишка 5, 3 6, 4 Прямая кишка 4, 7 4, 3 Желудок 8, 4 6, 0 Молочная железа 0, 1 17, 3 Предстательная железа 14,4 (5,5% - 1996 г.) Почка 5,1 3, 6 Мочевой пузырь 4, 2 1, 0 Тело матки 7, 8 Шейка матки 4, 3 Яичники 4, 5 Кожа 13, 1 21,0 Щитовидная железа 0, 9 4, 3 1 3, 2% 4,6% 16,6% 16,7 % 23,7% Данные Белорусского канцер-регистра, 201 1 Органы репродуктивной системы- 33,9%

GLOBOCAN 2008 Все страны Развитые страны Развивающиеся страны

Слайд 4

Перое Первое место в структуре онкогинекологической заболеваемости у женщин Ежегодно 600 000 новых случаев, умирают 230 000 женщин Сейчас больны 2,3 миллиона женщин

GLOBOCAN 2008

GLOBOCAN 2008

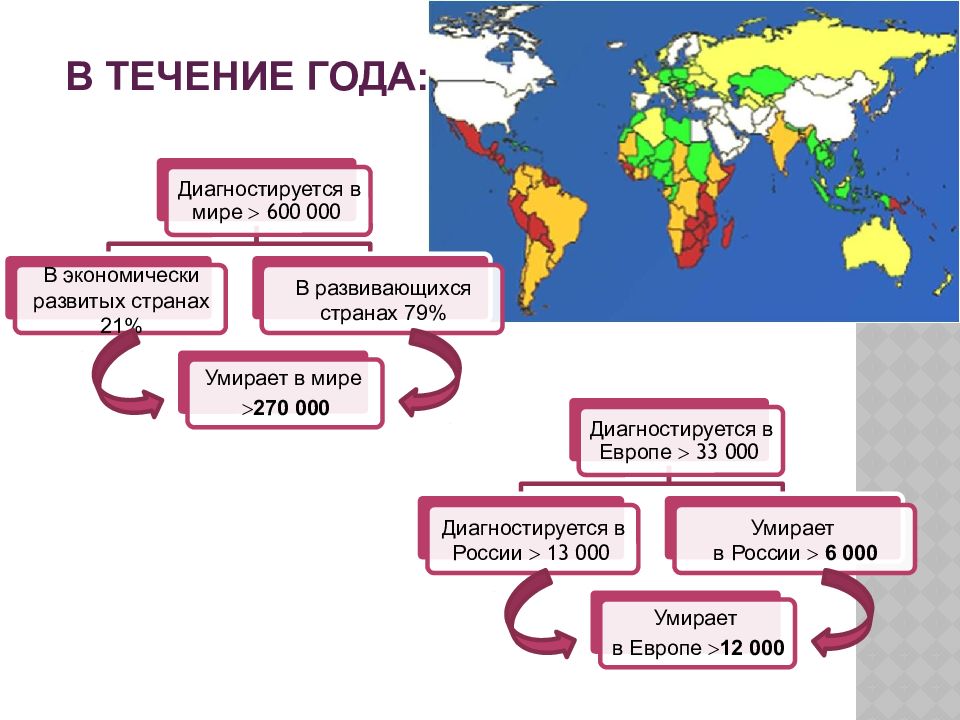

Слайд 8: В течение года:

1994 – 10,7 0/0000 1998 – 10,9 0/0000 2000 – 11,4 0/0000 2004 – 12,0 0/0000 2011 – 18,9 0/0000 В РБ диагностируется 720-1000 больных РШМ умирает – 300-350 Заболеваемость по годам составляет в

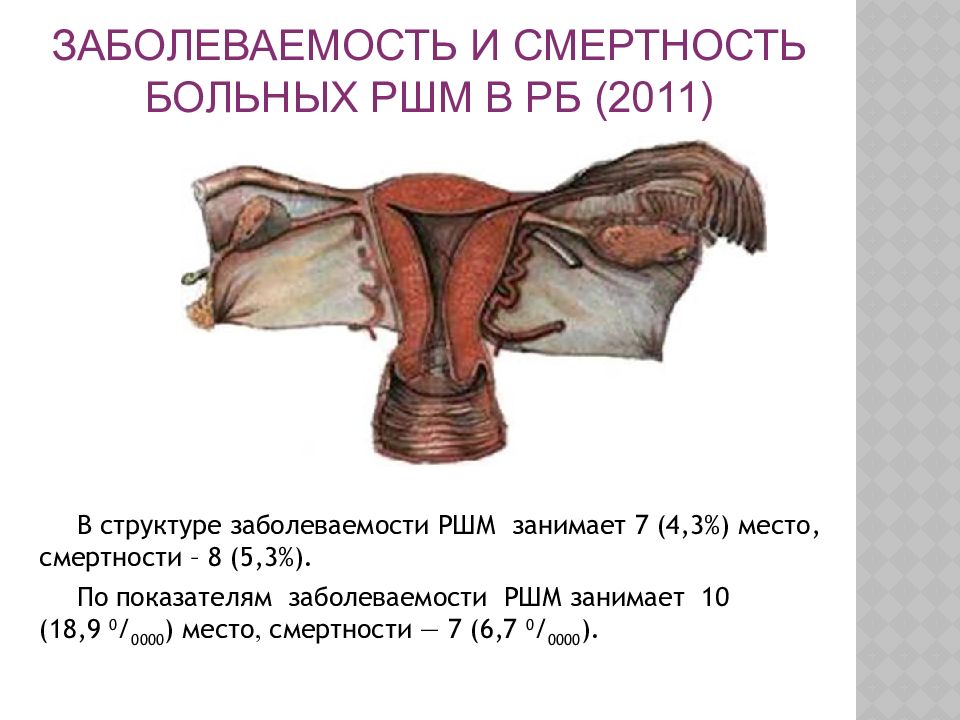

Слайд 9: Заболеваемость и смертность больных РШМ в рб (2011)

В структуре заболеваемости РШМ занимает 7 (4,3%) место, смертности – 8 (5,3%). По показателям заболеваемости РШМ занимает 10 (18,9 0 / 0000 ) место смертности ― 7 (6,7 0 / 0000 ).

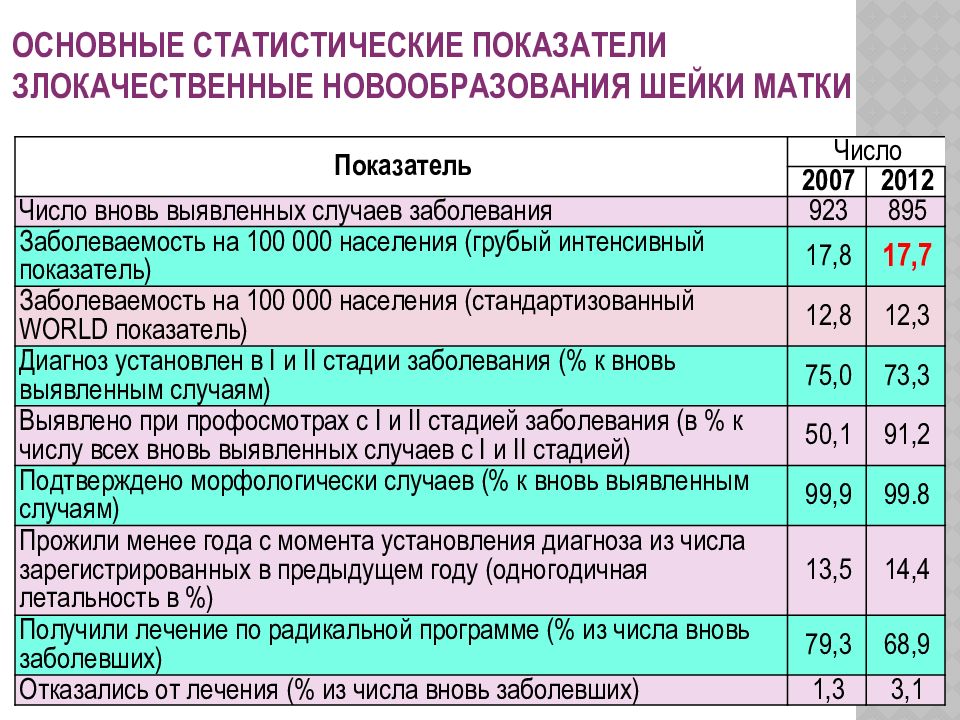

Слайд 10: Основные статистические показатели Злокачественные новообразования шейки матки

Показатель Число 200 7 201 2 Число вновь выявленных случаев заболевания 923 895 Заболеваемость на 100 000 населения (грубый интенсивный показатель) 17, 8 1 7, 7 Заболеваемость на 100 000 населения (стандартизованный WORLD показатель) 1 2, 8 1 2, 3 Диагноз установлен в I и II стадии заболевания (% к вновь выявленным случаям) 7 5, 0 7 3, 3 Выявлено при профосмотрах с I и II стадией заболевания (в % к числу всех вновь выявленных случаев с I и II стадией) 50, 1 91, 2 Подтверждено морфологически случаев (% к вновь выявленным случаям) 99, 9 99. 8 Прожили менее года с момента установления диагноза из числа зарегистрированных в предыдущем году (одногодичная летальность в %) 1 3, 5 14, 4 Получили лечение по радикальной программе (% из числа вновь заболевших) 79, 3 68, 9 Отказались от лечения (% из числа вновь заболевших) 1, 3 3, 1 Основные статистические показатели Злокачественные новообразования шейки матки

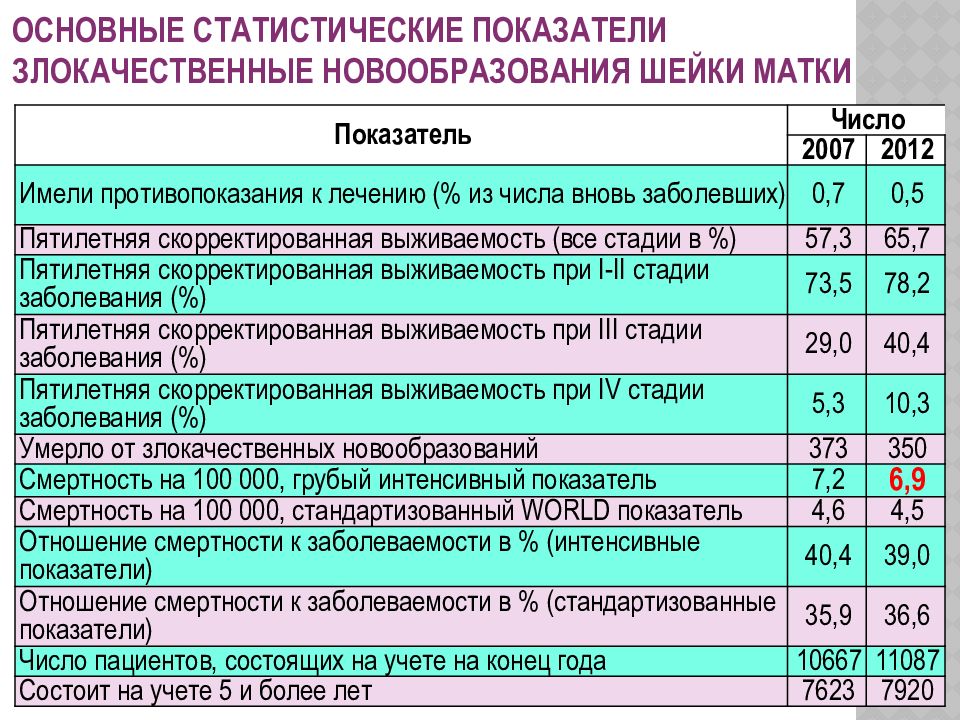

Слайд 11: Основные статистические показатели Злокачественные новообразования шейки матки

Показатель Число 200 7 201 2 Имели противопоказания к лечению (% из числа вновь заболевших) 0, 7 0, 5 Пятилетняя скорректированная выживаемость (все стадии в %) 5 7, 3 6 5, 7 Пятилетняя скорректированная выживаемость при I-II стадии заболевания (%) 7 3, 5 7 8, 2 Пятилетняя скорректированная выживаемость при III стадии заболевания (%) 2 9, 0 40, 4 Пятилетняя скорректированная выживаемость при IV стадии заболевания (%) 5, 3 10, 3 Умерло от злокачественных новообразований 373 3 50 Смертность на 100 000, грубый интенсивный показатель 7, 2 6, 9 Смертность на 100 000, стандартизованный WORLD показатель 4, 6 4, 5 Отношение смертности к заболеваемости в % (интенсивные показатели) 4 0, 4 3 9, 0 Отношение смертности к заболеваемости в % (стандартизованные показатели) 3 5, 9 3 6,6 Число пациентов, состоящих на учете на конец года 10 667 11 087 Состоит на учете 5 и более лет 7 623 7920

Слайд 12: Рак шейки матки в РБ

В Беларуси каждые 2 дня выявляется РШМ у 5 женщин, ежедневно умирает – одна

Слайд 13: Распределение вновь выявленных случаев заболеваний раком шейки матки по стадиям (%)

В 2011 г. I-II стадия выявлена в 77,8% случаев, III-IV – в 21,8%, не установлена – 0,4% %

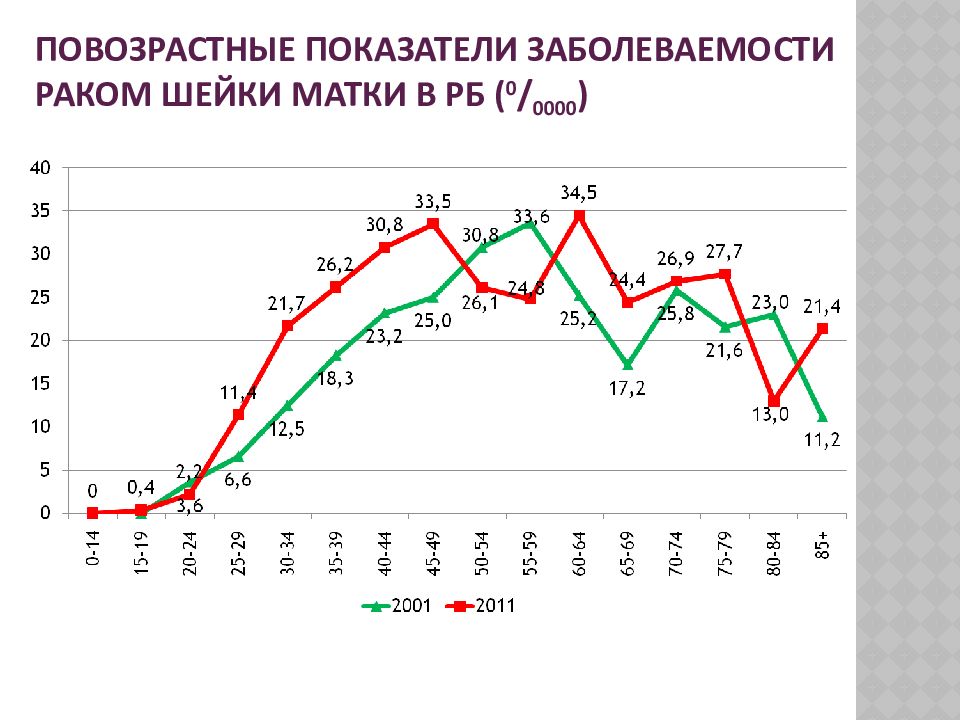

Слайд 15: Повозрастные показатели заболеваемости раком шейки матки в РБ ( 0 / 0000 )

Слайд 16: Смертность больных раком шейки матки в РБ (2002-2011 г. )

0 / 0000 Смертность от РШМ за 10 лет снизилась на 28,7%

Слайд 17: Одногодичная летальность больных раком шейки матки в РБ 2005-2006 г. и 2009-2011 г

Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская г. Минск РБ Одногодичная летальность больных раком шейки матки в РБ 2005-2006 г. и 2009-2011 г. Одногодичная летальность трудового населения 11%

Слайд 18

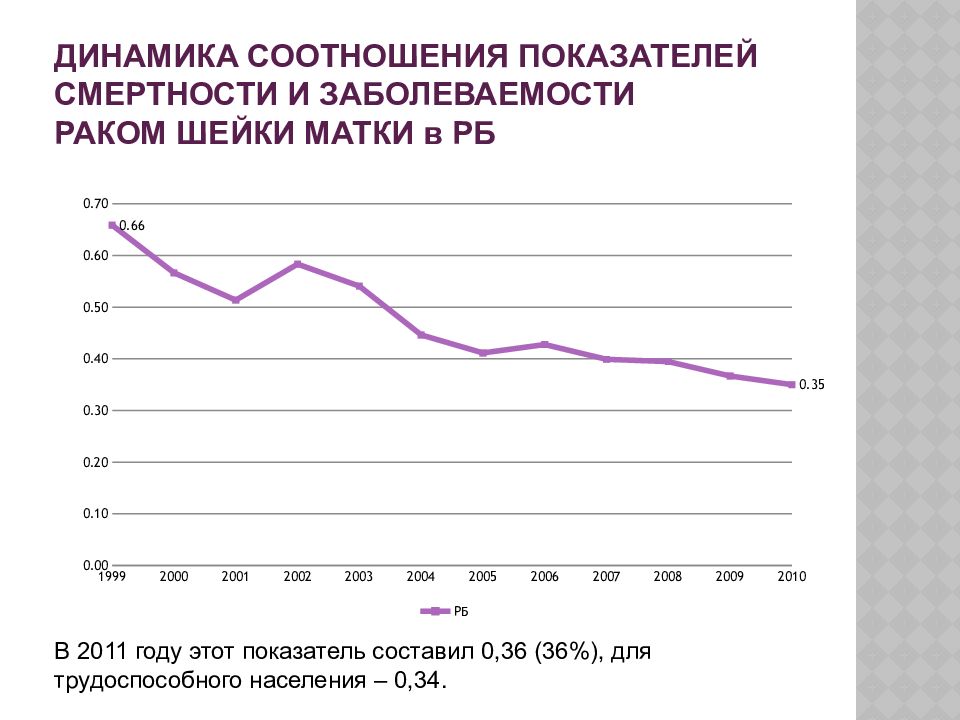

ДИНАМИКА СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ в РБ В 2011 году этот показатель составил 0,36 (36%), для трудоспособного населения – 0,34.

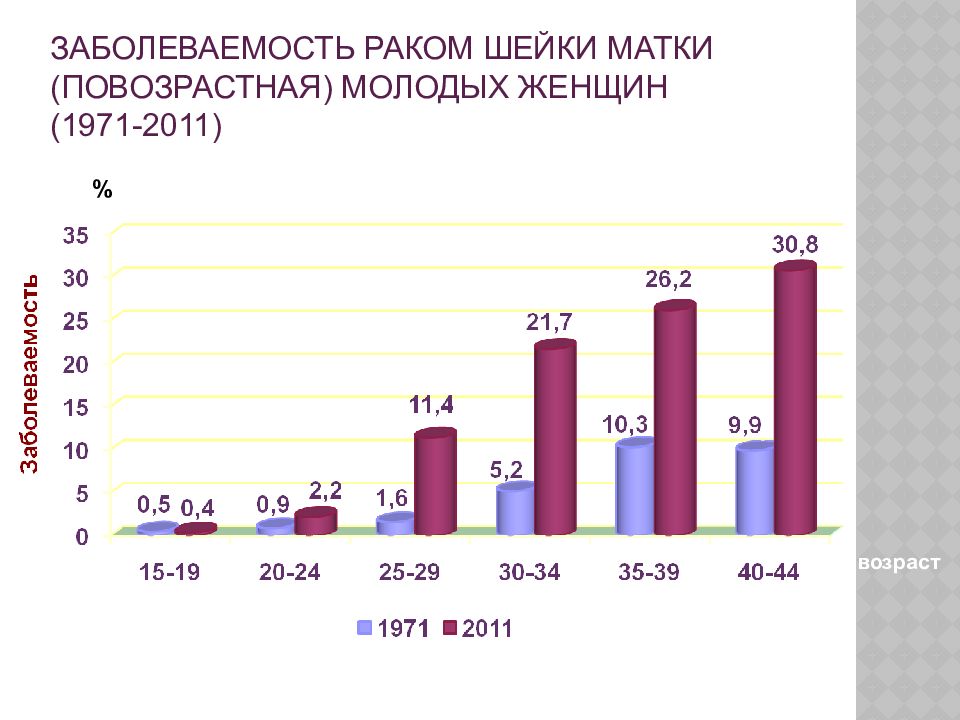

Слайд 19: Заболеваемость раком шейки матки (повозрастная) молодых женщин (1971-2011)

возраст %

Слайд 20: Распределение больных раком шейки матки молодого возраста по стадиям

Стадия % 1245 1504 840 121 Всего пролечено в РБ за 15 лет 11089 больных (≤ 45 лет – 3710 женщин 33,5%)

Слайд 22: 2008 год Нобелевский лауреат в области медицины

Харальд цур Хаузен Харальд цур Хаузен, является почетным профессором Германского центра раковых исследований Общества Гельмгольца. В 1983 г. открыл канцерогенный тип вируса HPV 16 у больных раком шейки матки.

Слайд 23: 2008 год, на получении Нобелевской премии в области медицины (рядом его сыновья)

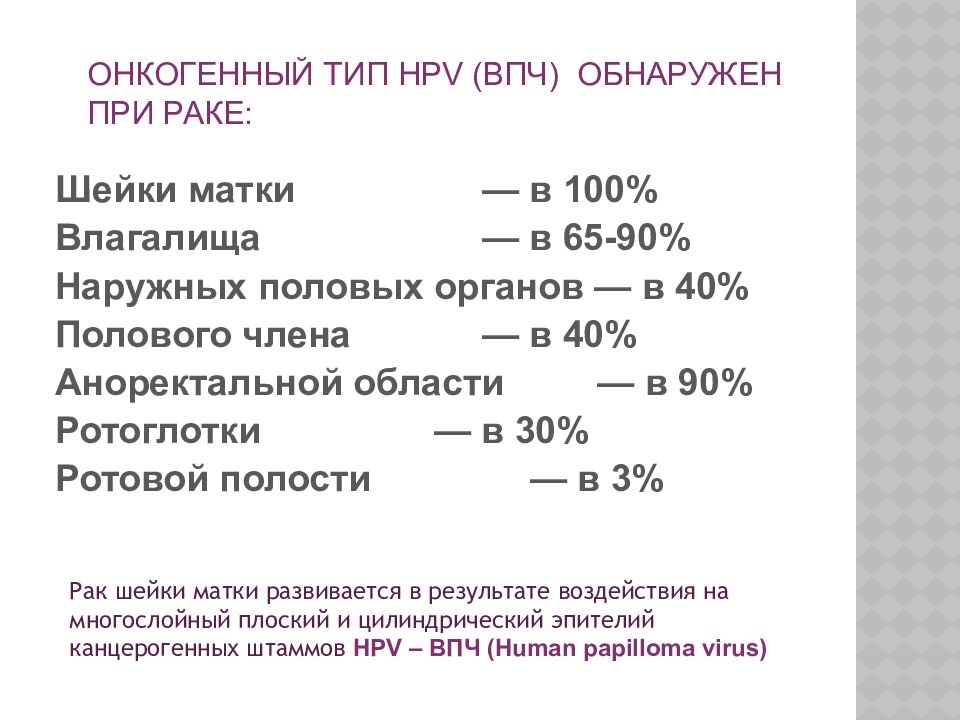

Слайд 24: Онкогенный тип HPV (ВПЧ) обнаружен при раке:

Шейки матки — в 100% Влагалища — в 65-90% Наружных половых органов — в 40% Полового члена — в 40% Аноректальной области — в 90% Ротоглотки — в 30% Ротовой полости — в 3% Рак шейки матки развивается в результате воздействия на многослойный плоский и цилиндрический эпителий канцерогенных штаммов HPV – ВПЧ ( Human papilloma virus)

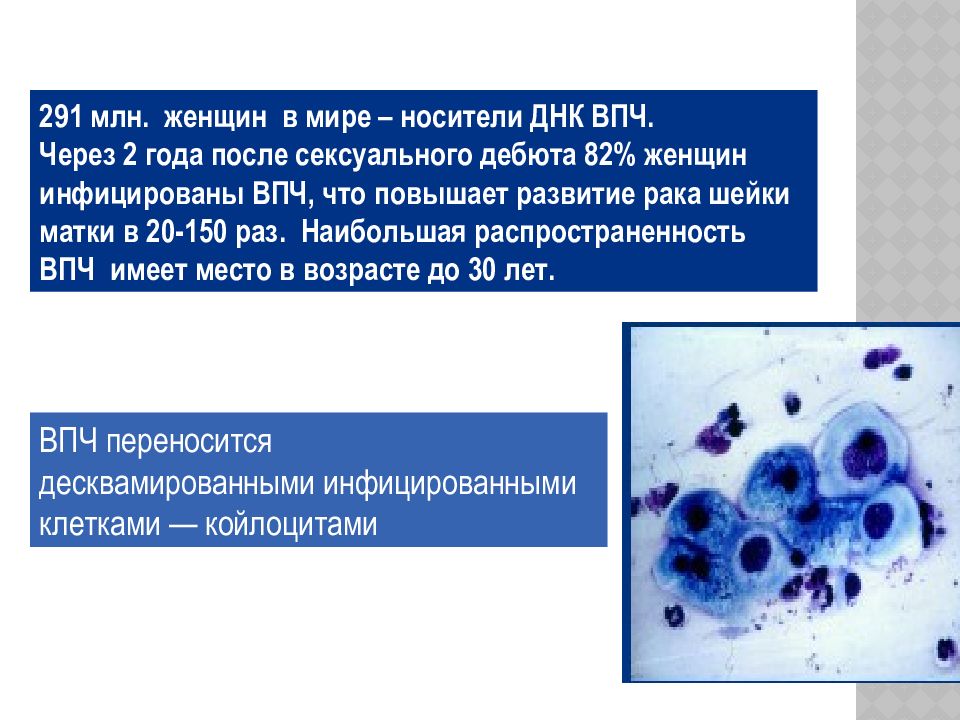

Слайд 25

291 млн. женщин в мире – носители ДНК ВПЧ. Через 2 года после сексуального дебюта 82% женщин инфицированы ВПЧ, что повышает развитие рака шейки матки в 20-150 раз. Наибольшая распространенность ВПЧ имеет место в возрасте до 30 лет. ВПЧ переносится десквамированными инфицированными клетками — койлоцитами

Слайд 26

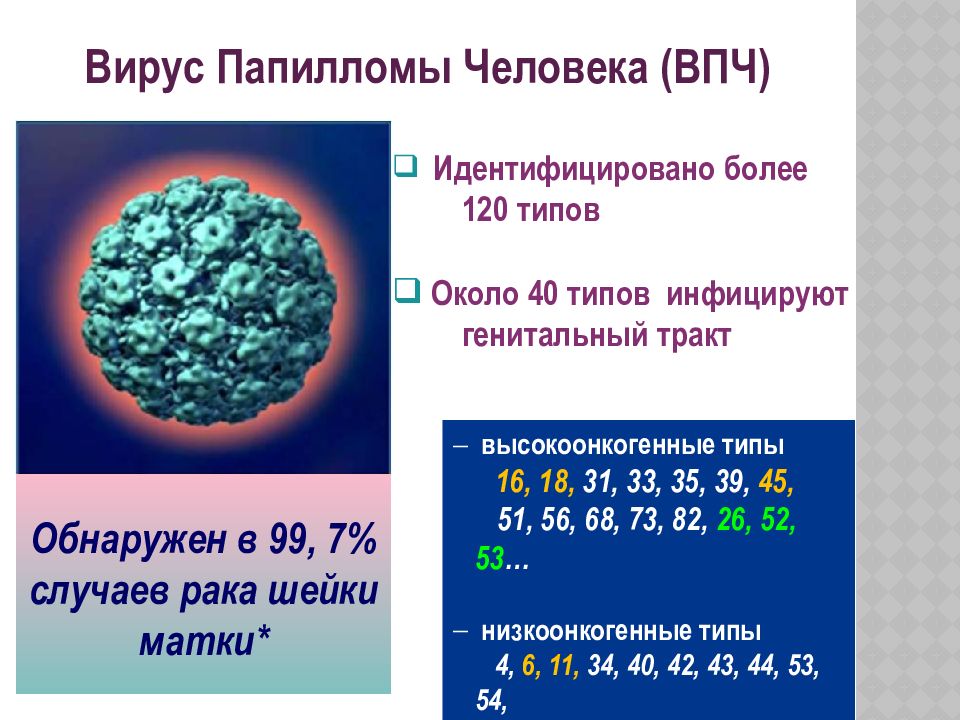

Обнаружен в 99, 7% случаев рака шейки матки* Идентифицировано более 120 типов Около 4 0 типов инфицируют генитальный тракт высокоонкогенные типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 68, 73, 82, 26, 52, 53 … низкоонкогенные типы 4, 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 61, 62, 70, 71, 74, … Вирус Папилломы Человека (ВПЧ)

Слайд 27: Характеристика ВПЧ

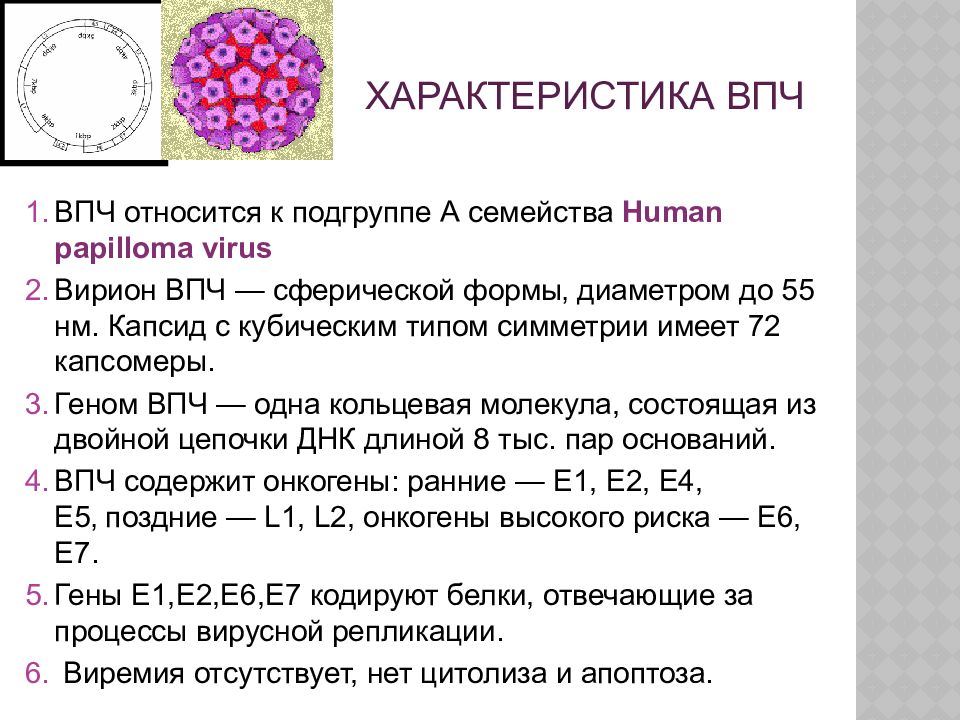

ВПЧ относится к подгруппе А семейства Human papilloma virus Вирион ВПЧ — сферической формы‚ диаметром до 55 нм. Капсид с кубическим типом симметрии имеет 72 капсомеры. Геном ВПЧ — одна кольцевая молекула, состоящая из двойной цепочки ДНК длиной 8 тыс. пар оснований. ВПЧ содержит онкогены: ранние — Е1, Е2, Е4, Е5‚ поздние — L1, L2, онкогены высокого риска — Е6, Е7. Гены Е1,Е2,Е6,Е7 кодируют белки, отвечающие за процессы вирусной репликации. Виремия отсутствует, нет цитолиза и апоптоза.

Слайд 28: МПЭ шейки матки

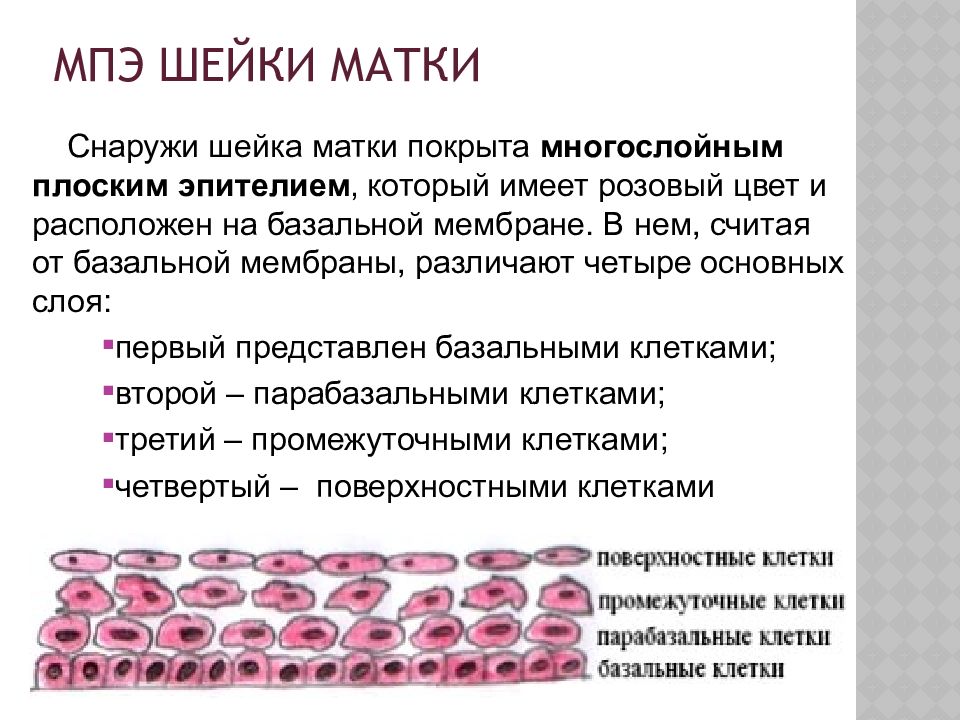

Снаружи шейка матки покрыта многослойным плоским эпителием ‚ который имеет розовый цвет и расположен на базальной мембране. В нем, считая от базальной мембраны, различают четыре основных слоя: первый представлен базальными клетками; второй – парабазальными клетками; третий – промежуточными клетками; четвертый – поверхностными клетками

Слайд 29: Прогрессирование заболевания от инфицирования ВПЧ до развития рака шейки матки

Слайд 31: В большинстве стран мира преобладает ВПЧ 16 типа В Индонезии — 18-й тип В Западной Африке — 45-й тип В Латинской Америке — 39-й и 59-й тип в китае —58-й тип

Слайд 32

>1 2 0 типов ВПЧ Контактно-бытовой путь передачи ( 60 типов ) Половой путь передачи ( около 40 типов ) Группа высокого риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 66 Группа низкого риска 6, 11, 42, 43, 44 ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА

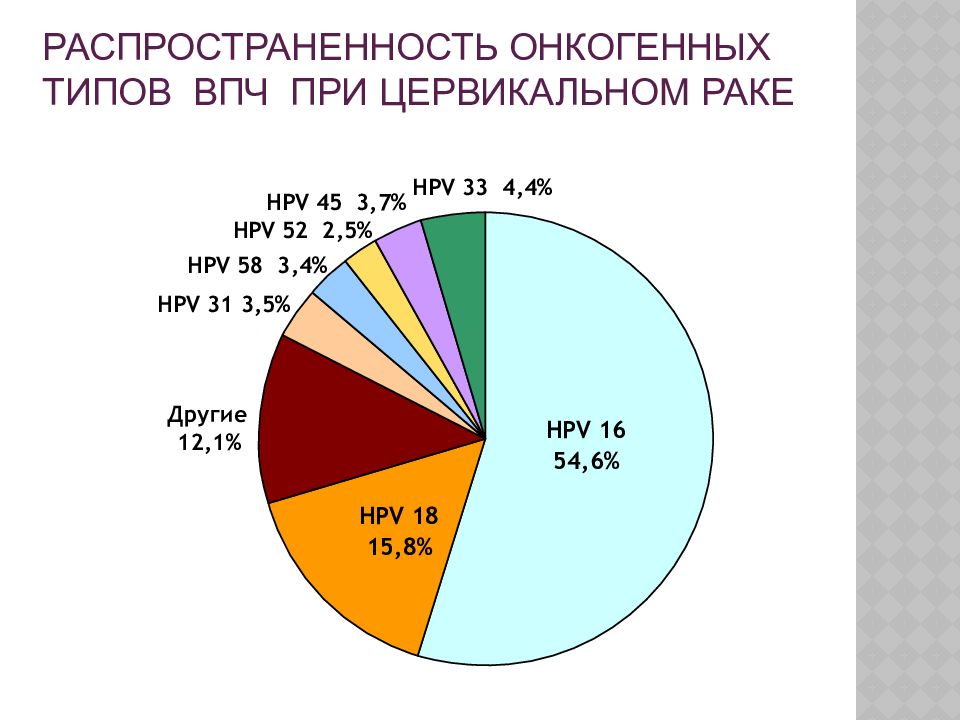

Слайд 33: Распространенность онкогенных типов ВПЧ при цервикальном раке

Другие 12,1% HPV 18 15,8% HPV 16 54,6% HPV 52 2,5% HPV 58 3,4% HPV 31 3,5% HPV 45 3,7% HPV 33 4,4%

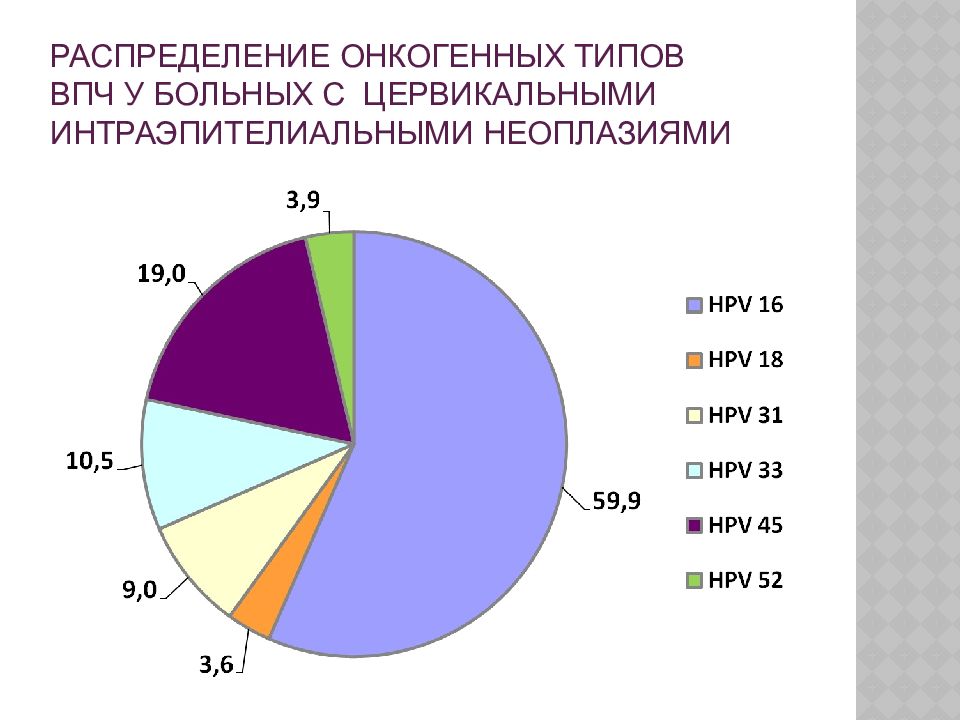

Слайд 35: Распределение онкогенных типов ВПЧ у больных с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями

Слайд 36

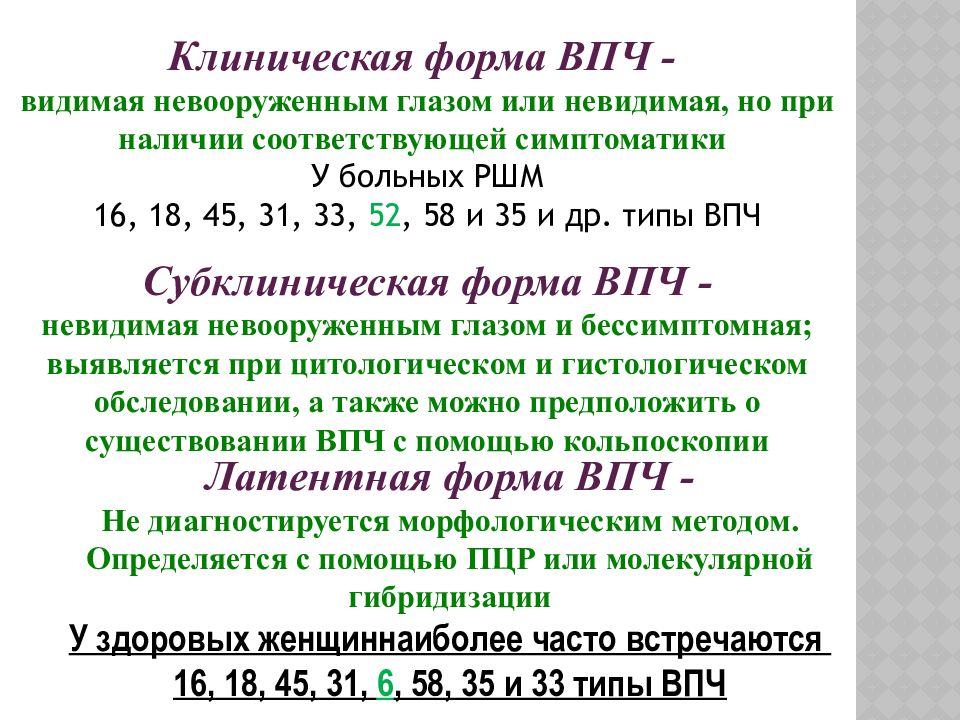

Клиническая форма ВПЧ - видимая невооруженным глазом или невидимая, но при наличии соответствующей симптоматики У больных РШМ 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 и 35 и др. типы ВПЧ Субклиническая форма ВПЧ - невидимая невооруженным глазом и бессимптомная; выявляется при цитологическом и гистологическом обследовании, а также можно предположить о существовании ВПЧ с помощью кольпоскопии Латентная форма ВПЧ - Не диагностируется морфологическим методом. Определяется с помощью ПЦР или молекулярной гибридизации У здоровых женщиннаиболее часто встречаются 16, 18, 45, 31, 6, 58, 35 и 33 типы ВПЧ

Слайд 38

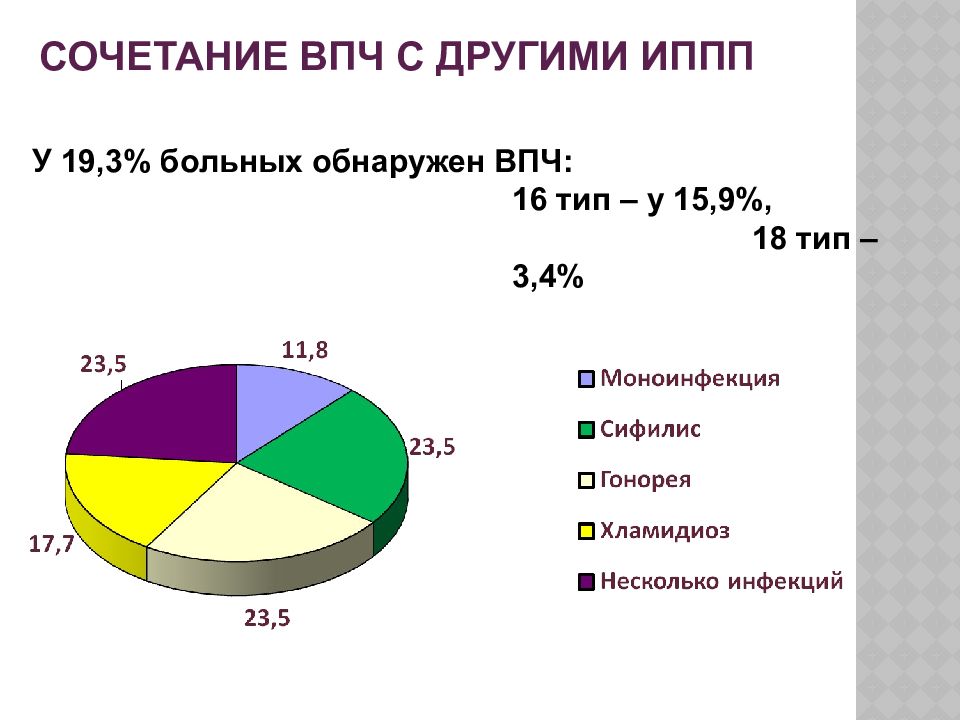

СОЧЕТАНИЕ ВПЧ С ДРУГИМИ ИППП У 19,3% больных обнаружен ВПЧ: 16 тип – у 15,9%, 18 тип – 3,4%

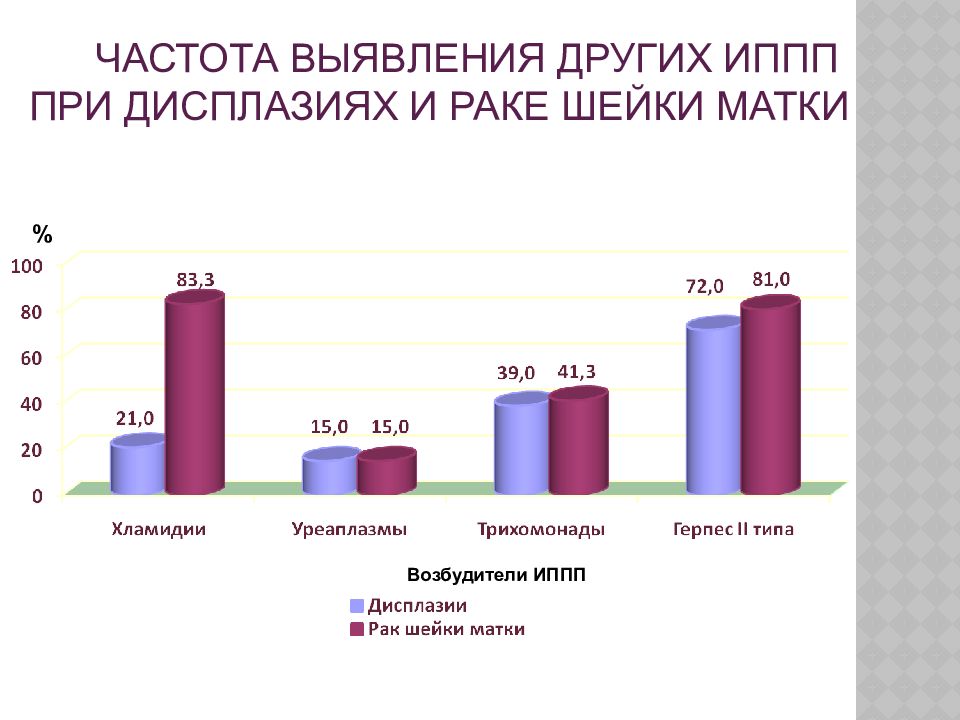

Слайд 39: Частота выявления других ИППП при дисплазиях и раке шейки матки

% Возбудители ИППП

Слайд 41: Факторы риска РШМ — ИППП

Сексуальное и репродуктивное поведение – раннее начало половой жизни – промискуитет – большое число беременностей и родов – наличие других ИППП ( хламидиоз, сифилис, гонорея, уреаплазмоз, простой герпес 2 тип, вирус Эпштейн-Барр ) - отказ от «пассивной обороны» (презервативы) - роды в раннем возрасте - высокая частота абортов Избыточная масса тела Отсутствие физической активности Нарушение питания Генетическая предрасположенность Наличие профессиональных факторов Психоэмоциональный стресс Прием контрацептивов Наличие фоновых заболеваний шейки матки в анамнезе. Нарушение биоценоза влагалища. Иммунодефицитные состояния ( спид ) Курение

Слайд 42: Фактор риска РШМ — курение

В 2004 г. ВОЗ включило РШМ в список заболеваний, связанных с курением. Дым воздействует на ДНК клеток многослойного плоского эпителия, способствуя снижению местного иммунитета и увеличению уровня ВПЧ в 10 раз, при этом активность вируса растет.

Слайд 44: Фоновые заболевания ( заболевания, на фоне которых могут развиваться предраковые заболевания)

Псевдоэрозия Лейкоплакия Эритроплакия Полип Папиллома Плоские кондиломы Остроконечные кондиломы Хронический эндоцервицит Эндометриоз Истинная эрозия Эктропион Посттравматические разрывы

Слайд 45: Предраковые заболевания (1)

Предраковые заболевания — врожденная или приобретенная патология, на основе которой могут развиваться злокачественные опухоли К ним относятся — цервикальная интраэпителиальная неоплазия (CIN I-III) цервикального канала (до 1,5 см) и влагалищной части шейки Синоним CIN — дисплазия, изменения плоского эпителия низкой степени злокачественности ( ИНЗ ) и высокой степени злокачественности ( ИВЗ ) ИНЗ = LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) ИВЗ = HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion)

Слайд 46: Предраковые заболевания (2)

Дисплазии — морфологические изменения в МПЭ, для которых характерно нарушение нормальной стратификации клеточных слоев в МПЭ и появление в нем и ЦЭ атипических клеток, (полиморфных с гипертрофированным гиперхромным, уродливым ядром), обладающих повышенной митотической активностью При I степени CIN в мазке преобладают клетки промежуточного слоя При II степени — клетки парабазального слоя и 20-40% клеток базального слоя с явлениями дискариоза При III степени — клетки базального слоя и до 75% парабазального с признаками дискариоза и наличием митозов

Слайд 47: Предраковые заболевания

1953 г. — J. Reagan предложил термин «дисплазия» Дисплазия — это нарушение дифференцировки клеток МПЭ‚ характеризующееся клеточным атипизмом, нарушением организации и ориентации клеток. Изменения при дисплазии ограничены только эпителием В течение долгого времени считалось, что в отличие от рака in situ дисплазия крайне редко является источником развития злокачественных опухолей

Слайд 48: Предраковые заболевания

1968 г. — классификация R. M. Richart R. M. Richart указал на то, что дисплазия разной тяжести и рак in situ представляют собой последовательные этапы развития плоскоклеточного рака Он впервые отметил, что малигнизации может подвергаться дисплазия любой тяжести, и предложил термин CIN (cervical intraepithelial neoplasia — интраэпителиальная неоплазия шейки матки) Три степени тяжести CIN, соответствующие легкой, умеренной и тяжелой дисплазии, к CIN III относится также рак in situ

Слайд 49: Естественное течение цервикальных интраэпителиальных неоплазий

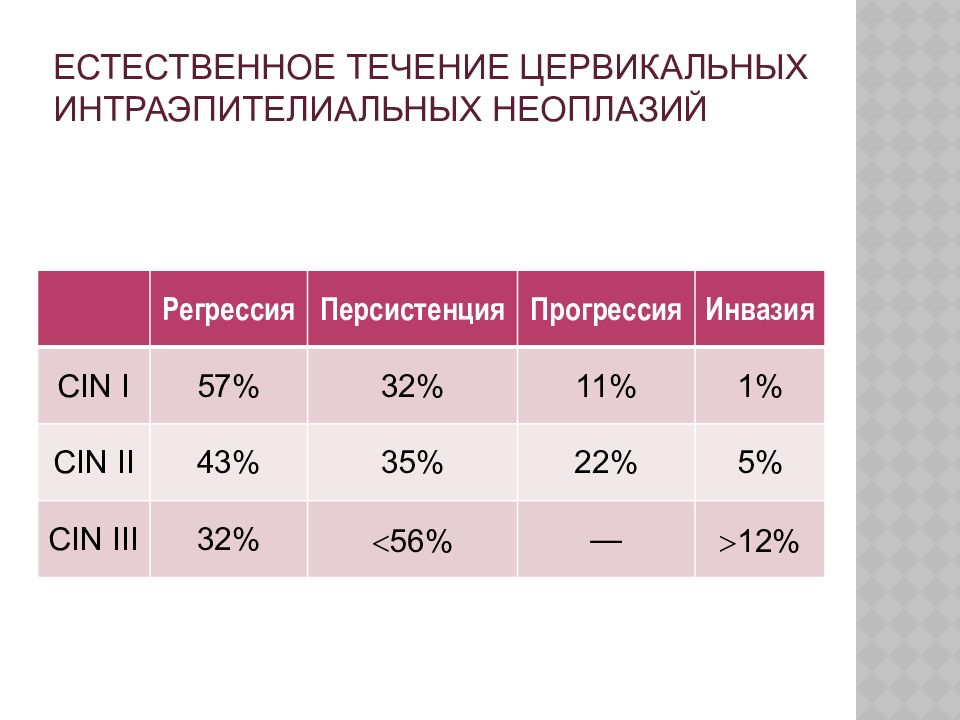

Регрессия Персистенция Прогрессия Инвазия CIN I 57% 32% 11% 1% CIN II 43% 35% 22% 5% CIN III 32% 56% — 12%

Слайд 50: Предраковые заболевания

Зона превращения Цилиндрический эпителий Открытые протоки желез Наружный маточный зев

Слайд 51: Локализация зоны превращения

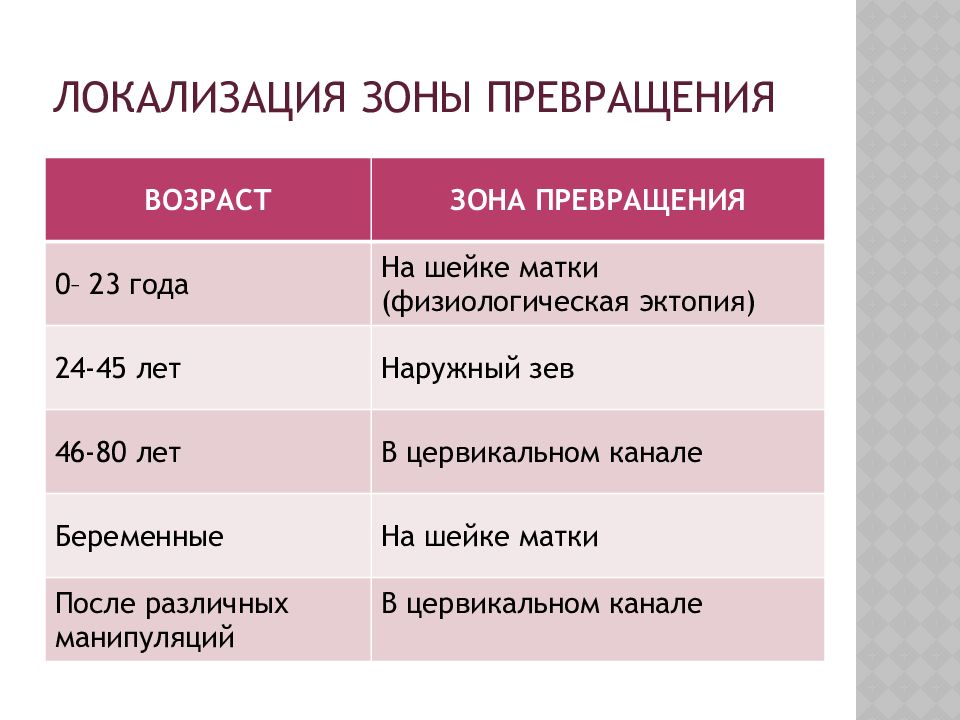

ВОЗРАСТ ЗОНА ПРЕВРАЩЕНИЯ 0 – 23 года На шейке матки (физиологическая эктопия) 24-45 лет Наружный зев 46-80 лет В цервикальном канале Беременные На шейке матки После различных манипуляций В цервикальном канале

Слайд 52

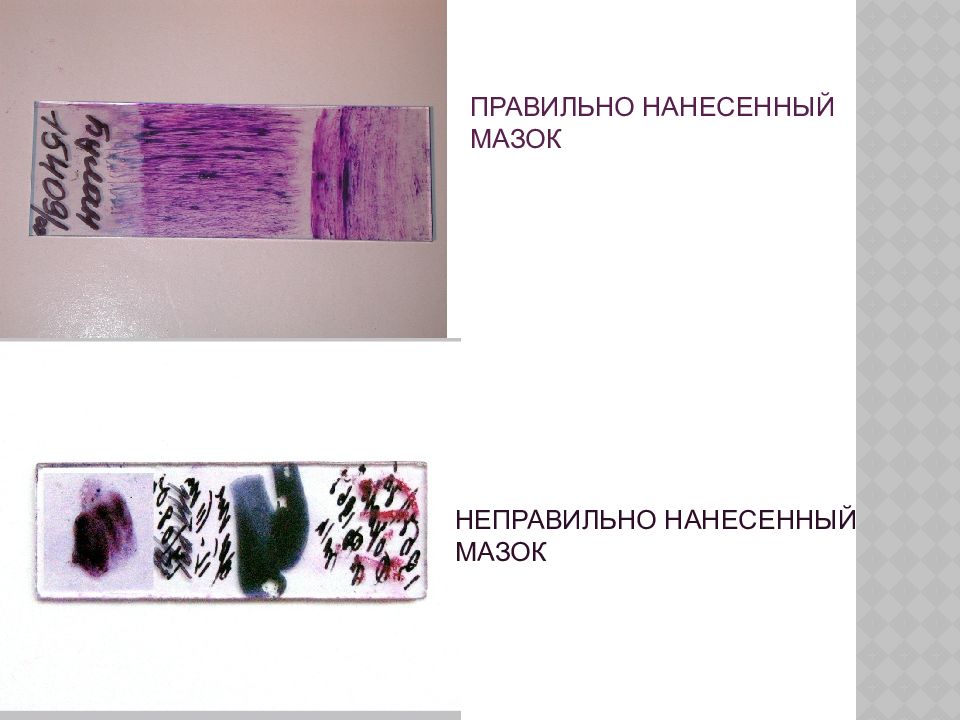

Цитологическое исследование мазков с шейки матки используют для предварительной диагностики: воспалительных процессов, предраковых заболеваний, рака шейки матки, для популяционного скрининга женского населения Правильно взятый мазок с шейки матки у здоровой женщины детородного возраста должен содержать многослойный плоский неороговевающий (МПЭ) и цилиндрический (ЦЭ) эпителий.

Слайд 53

Инструменты для взятия мазков с ШЕЙКИ МАТКИ Цитощетка «Диаскрин» Шпатель «Эйра» Цитощетка (РБ)

Слайд 54: Особенности забора материала для цитологического исследования:

Забор мазков должен производиться до бимануального обследования и проведения расширенной кольпоскопии, т.к. уксусная кислота разрушает клетки МПЭ и ЦЭ. Используемые инструменты должны быть стерильными‚ сухими, поскольку вода и дезинфицирующие растворы могут разрушать клеточные элементы. Качество цитологических мазков снижается, если после спринцевания, введения во влагалище медикаментов и полового акта прошло менее суток. При цитологической диагностике обязательно учитывают клинические данные и участки шейки матки, с которых взят материал. Материал для цитологического исследования следует брать в РБ прямыми цервикобрашами (цервикальными щеточками) и щеточками, изогнутыми под углом 90°. С помощью этих инструментов одновременно берутся мазки с влагалищной части шейки матки, переходной зоны и цервикального канала.

Слайд 56

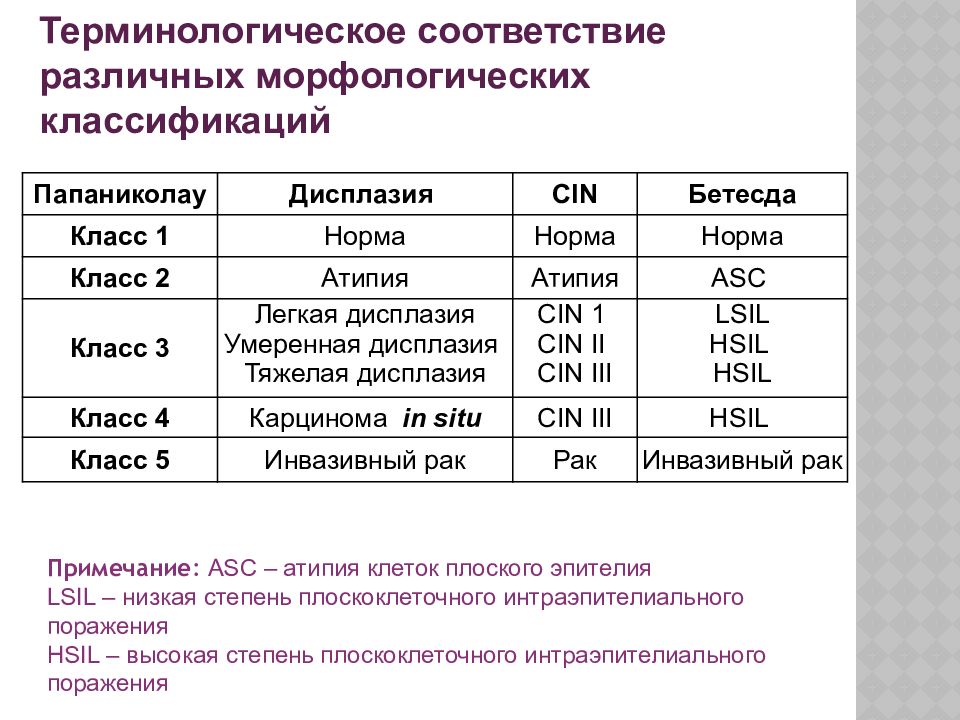

Цитологические заключения по Pap -тесту подразделяются на 5 групп: I гр. — атипических клеток нет — нормальная, цитологическая картина, не вызывающая подозрений. II гр. — изменение морфологии клеточных элементов‚ обусловленное воспалением. III гр. — имеются единичные клетки с аномалиями цитоплазмы и ядер, однако точный диагноз установить нельзя, требуется повторное цитологическое или гистологическое исследование. IV гр. — обнаруживаются отдельные клетки с явными признаками злокачественности. V гр. — в мазках имеется большое число типично раковых клеток и диагноз злокачественной опухоли не вызывает сомнения. Pap -классификация основана на определении степени атипии клеток и является основой цитологического скрининга в большинстве стран мира!!! КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКих мазков с ШЕЙКИ МАТКИ по папаниколау ( РАР-тест )

Слайд 57: Диагностика Предраковых заболеваний

При выявлении изменений на шейке матки и в цитологических мазках проводят кольпоскопию Цель кольпоскопии — обнаружить источник атипичных клеток, не видимый невооруженным глазом. Это, в свою очередь, позволяет выполнить прицельную биопсию шейки матки Биопсия является основным методом диагностики рака шейки матки

Слайд 58: Кольпоскопия

Цель : визуализация измененных участков на шейке матки и определение зоны наибольшего поражения для проведения прицельной биопсии.

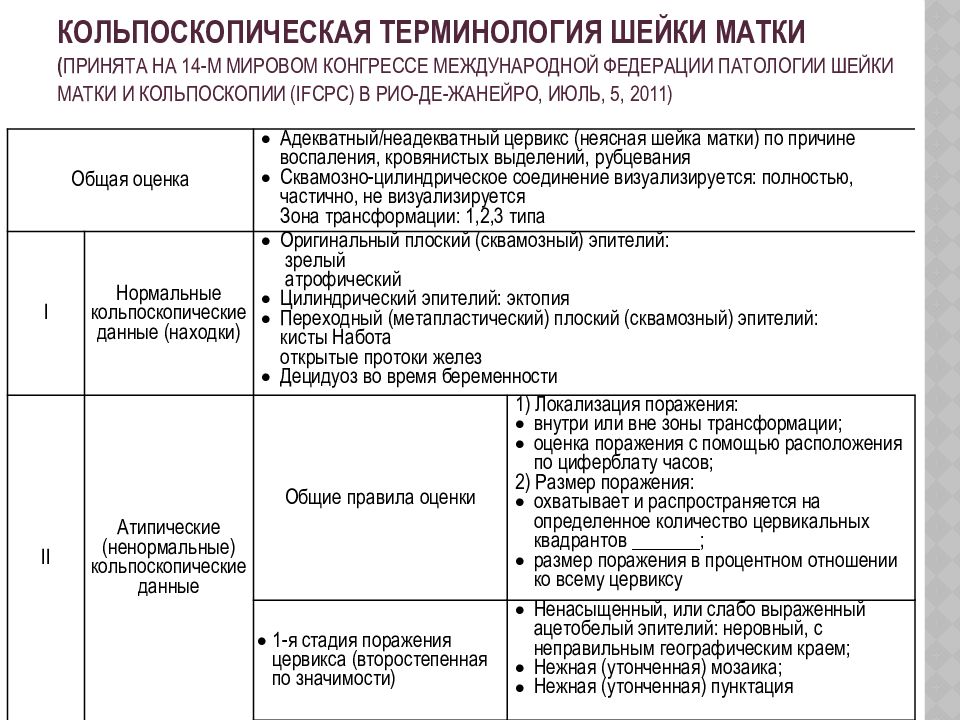

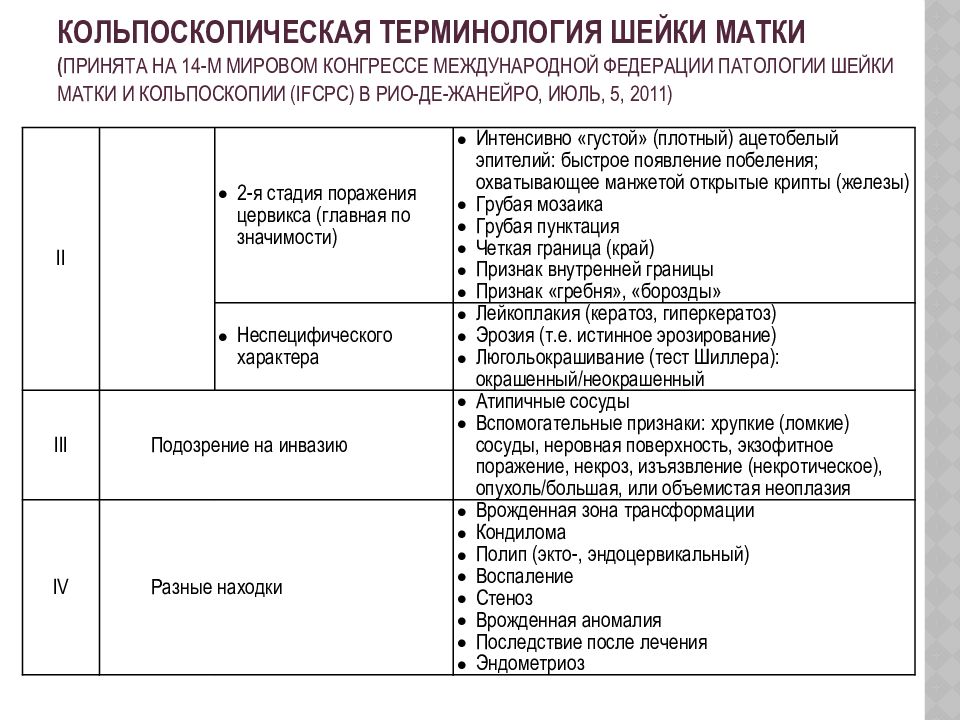

Слайд 59: Кольпоскопическая терминология шейки матки ( Принята на 14-м Мировом Конгрессе Международной Федерации патологии шейки матки и кольпоскопии ( IFCPC ) в Рио-де-Жанейро, июль, 5, 2011)

Общая оценка Адекватный/неадекватный цервикс (неясная шейка матки) по причине воспаления, кровянистых выделений, рубцевания Сквамозно-цилиндрическое соединение визуализируется: полностью, частично, не визуализируется Зона трансформации : 1,2,3 типа I Нормальные кольпоскопические данные (находки) Оригинальный плоский (сквамозный) эпителий: зрелый атрофический Цилиндрический эпителий : эктопия Переходный ( метапластический ) плоский (сквамозный) эпителий: кисты Набота открытые протоки желез Децидуоз во время беременности II Атипические (ненормальные) кольпоскопические данные Общие правила оценки 1) Л окализация поражения : внутри или вне зоны трансформации; оценка поражения c помощью расположения по циферблату часов; 2) Р азмер поражения : охватывает и распространяется на определенное количество цервикальных квадрантов _______; размер поражения в процентном отношении ко всему цервиксу 1-я стадия поражения цервикса (второстепенная по значимости) Ненасыщенный, или слабо выраженный ацетобелый эпителий: неровный, с неправильным географическим краем; Нежная (утонченная) мозаика; Нежная (утонченная) пунктация Кольпоскопическая терминология шейки матки ( Принята на 14-м Мировом Конгрессе Международной Федерации патологии шейки матки и кольпоскопии ( IFCPC ) в Рио-де-Жанейро, июль, 5, 2011)

Слайд 60: Кольпоскопическая терминология шейки матки ( Принята на 14-м Мировом Конгрессе Международной Федерации патологии шейки матки и кольпоскопии ( IFCPC ) в Рио-де-Жанейро, июль, 5, 2011)

II 2-я стадия поражения цервикса (главная по значимости) Интенсивно «густой» (плотный) ацетобелый эпителий: быстрое появление побеления ; охватывающее манжетой открытые крипты (железы) Грубая мозаика Грубая пунктация Четкая граница (край) Признак внутренней границы Признак «гребня», «борозды» Неспецифического характера Лейкоплакия (кератоз, гиперкератоз) Эрозия (т.е. истинное эрозирование ) Люгольокрашивание (тест Шиллера): окрашенный/неокрашенный III Подозрение на инвазию Атипичные сосуды Вспомогательные признаки: хрупкие (ломкие) сосуды, неровная поверхность, экзофитное поражение, некроз, изъязвление (некротическое), опухоль/большая, или объемистая неоплазия IV Разные находки Врожденная зона трансформации Кондилома Полип (экто-, эндоцервикальный ) Воспаление Стеноз Врожденная аномалия Последствие после лечения Эндометриоз

Слайд 61

Простая кольпоскопия. Расширенная кольпоскопия : проба с уксусной кислотой, проба Шиллера, проба с различными красителями. Виды кольпоскопии

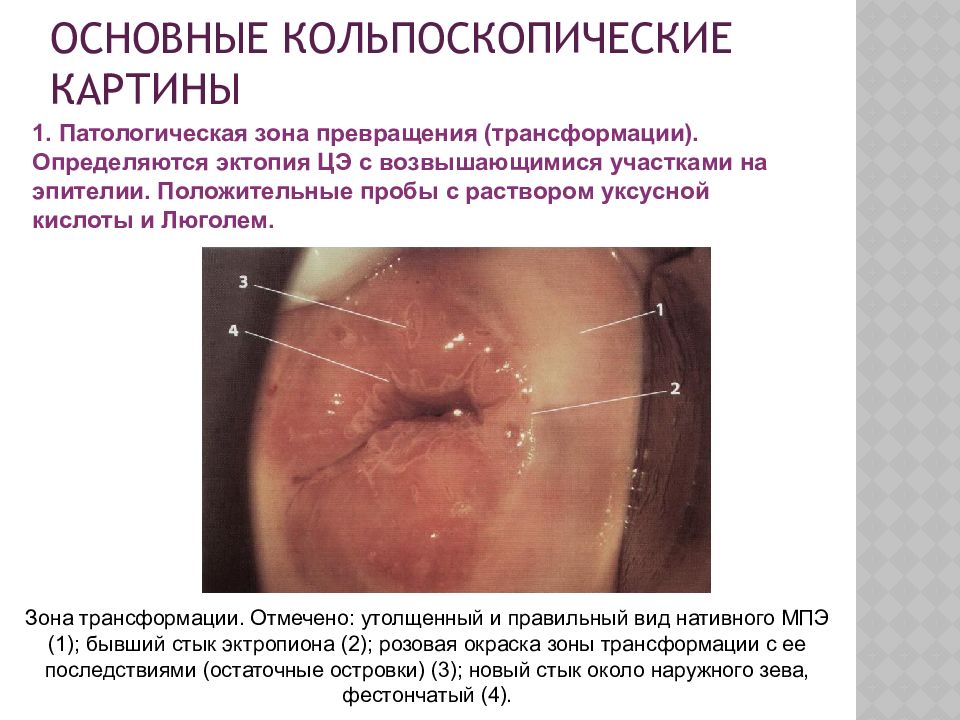

Слайд 62: Основные кольпоскопические картины

Зона трансформации. Отмечено: утолщенный и правильный вид нативного МПЭ (1); бывший стык эктропиона (2); розовая окраска зоны трансформации с ее последствиями (остаточные островки) (3); новый стык около наружного зева, фестончатый (4). 1. Патологическая зона превращения (трансформации). Определяются эктопия ЦЭ с возвышающимися участками на эпителии. Положительные пробы с раствором уксусной кислоты и Люголем. Основные кольпоскопические картины

Слайд 63

Мозаика Интенсивная ацидофилия (А) с эрозией (Е), красным валиком (В) и трещинами ( F) 2. Белый эпителий (лейкоплакия - белые бляшки). Участок белого эпителия в области зоны превращения в месте локализации папиллом и ВПЧ. 3. Мозаичность – слияние сосудистых точек в многоугольники. Грубая – характерна для CIN, нежная – для воспаления.

Слайд 64

Пунктация (Р) и мозаика (М), окруженные красной зоной (ZR) Красная зона вокруг поражения (ZR) и патологические сосуды ( Vx-1: с контуром в виде шпильки для волос; Vx-2: увеличенные по калибру и деформированные). 4. Пунктация – красные точки на поверхности эпителия. Грубая – характерна для CIN, нежная – для воспаления. 5. Патологические сосуды: в виде штопора, запятой различного диаметра и ширины. Характерны для РШМ.

Слайд 67

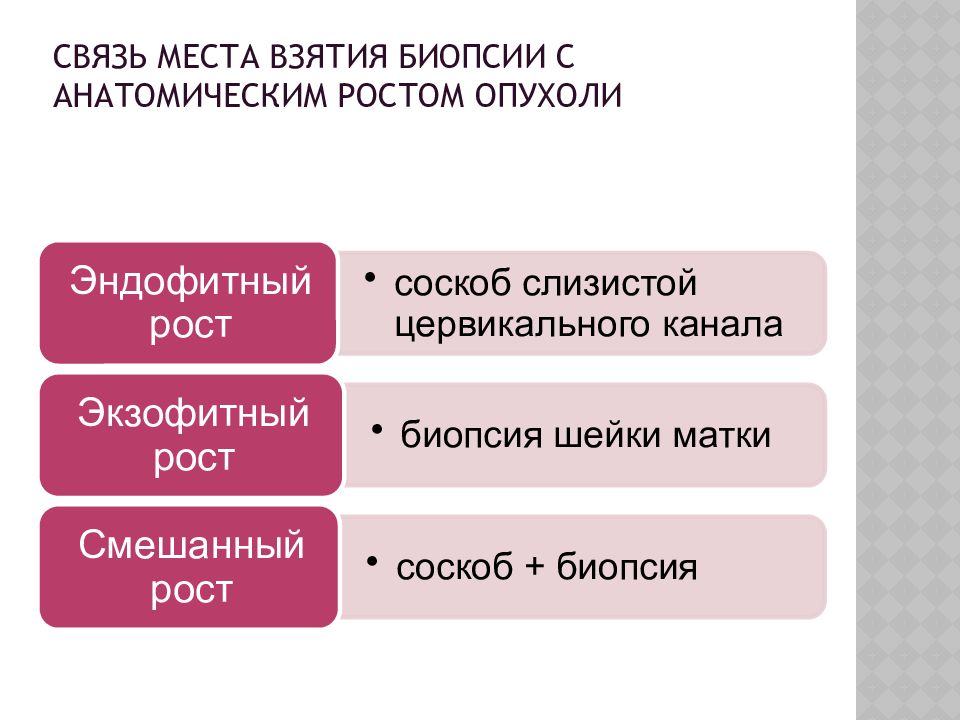

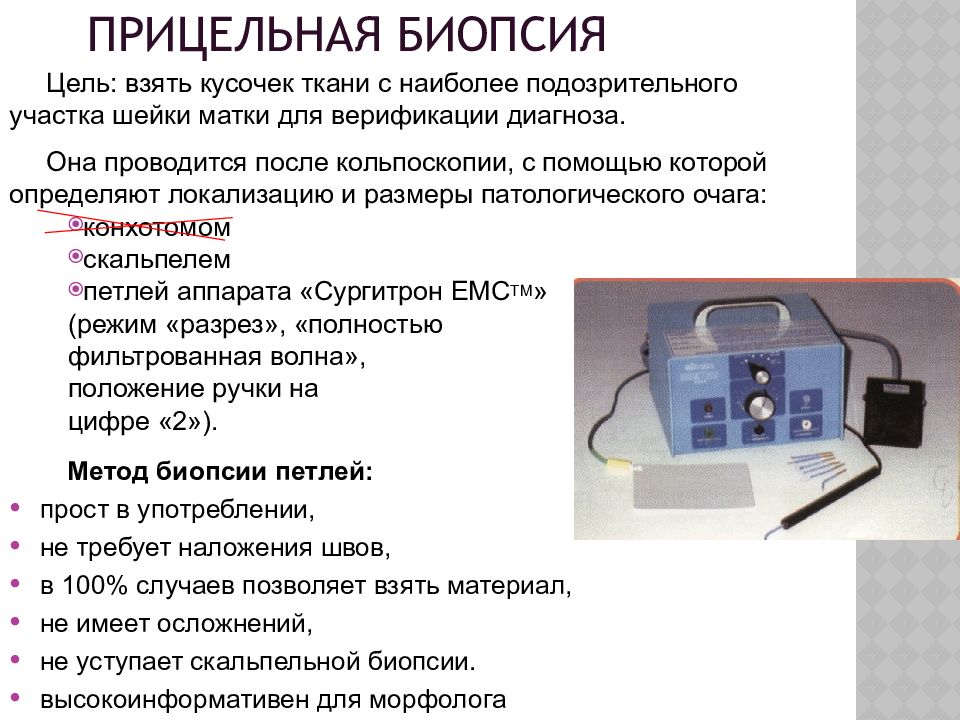

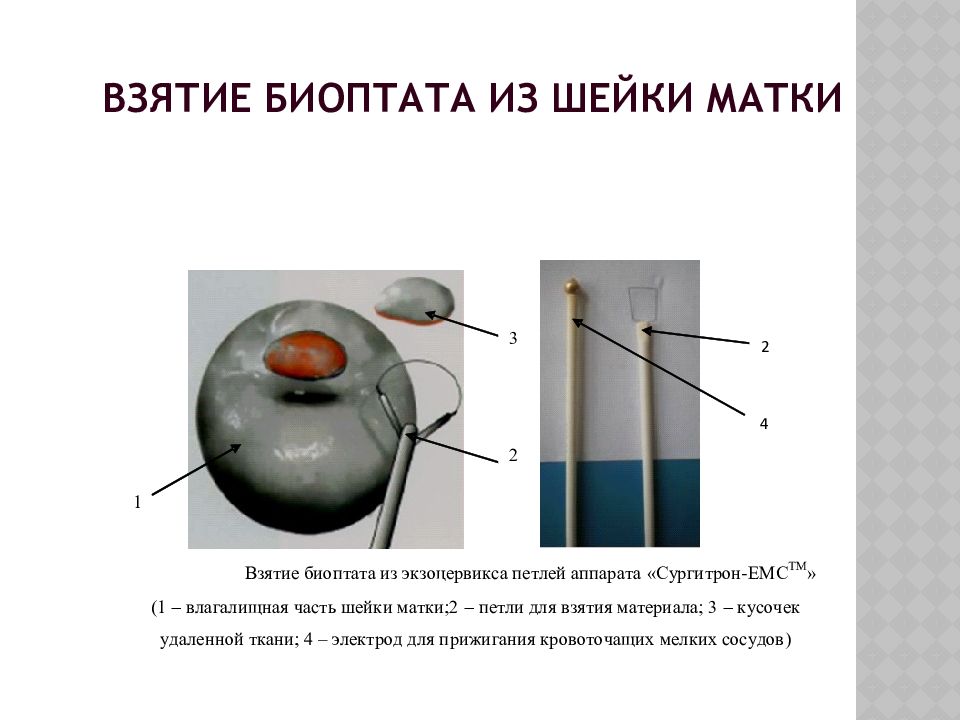

Прицельная биопсия Цель: взять кусочек ткани с наиболее подозрительного участка шейки матки для верификации диагноза. Она проводится после кольпоскопии, с помощью которой определяют локализацию и размеры патологического очага: конхотомом скальпелем петлей аппарата « Сургитрон ЕМС ТМ » (режим «разрез», «полностью фильтрованная волна», положение ручки на цифре «2»). Метод биопсии петлей: прост в употреблении, не требует наложения швов, в 100% случаев позволяет взять материал, не имеет осложнений, не уступает скальпельной биопсии. высокоинформативен для морфолога

Слайд 69: Предраковые заболевания:

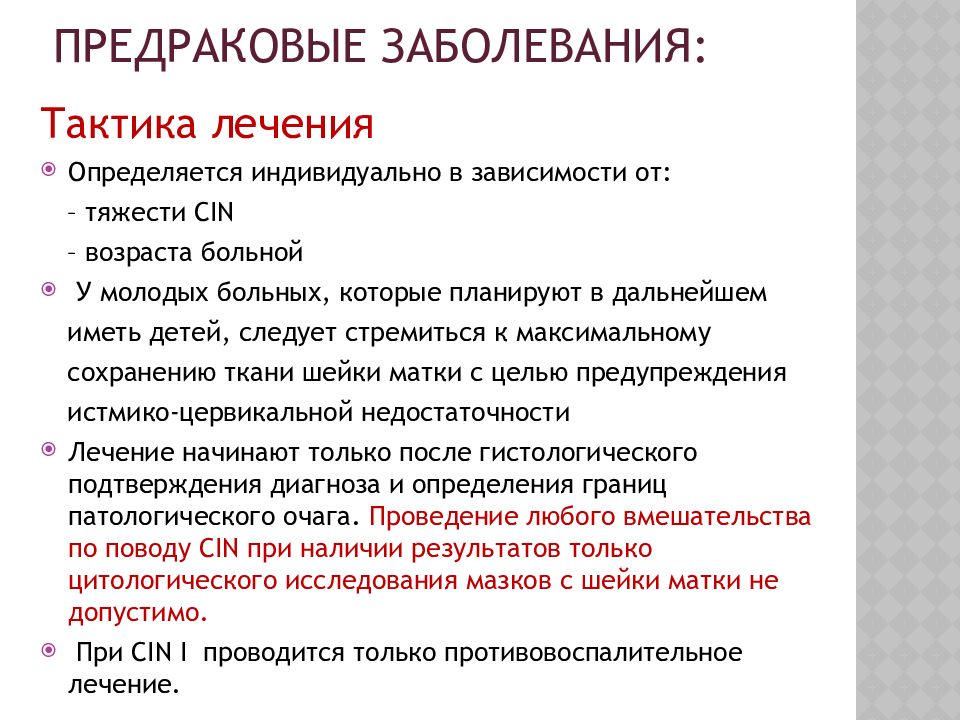

Тактика лечения Определяется индивидуально в зависимости от: – тяжести CIN – возраста больной У молодых больных, которые планируют в дальнейшем иметь детей, следует стремиться к максимальному сохранению ткани шейки матки с целью предупреждения истмико-цервикальной недостаточности Лечение начинают только после гистологического подтверждения диагноза и определения границ патологического очага. Проведение любого вмешательства по поводу CIN при наличии результатов только цитологического исследования мазков с шейки матки не допустимо. При CIN I проводится только противовоспалительное лечение.

Слайд 70

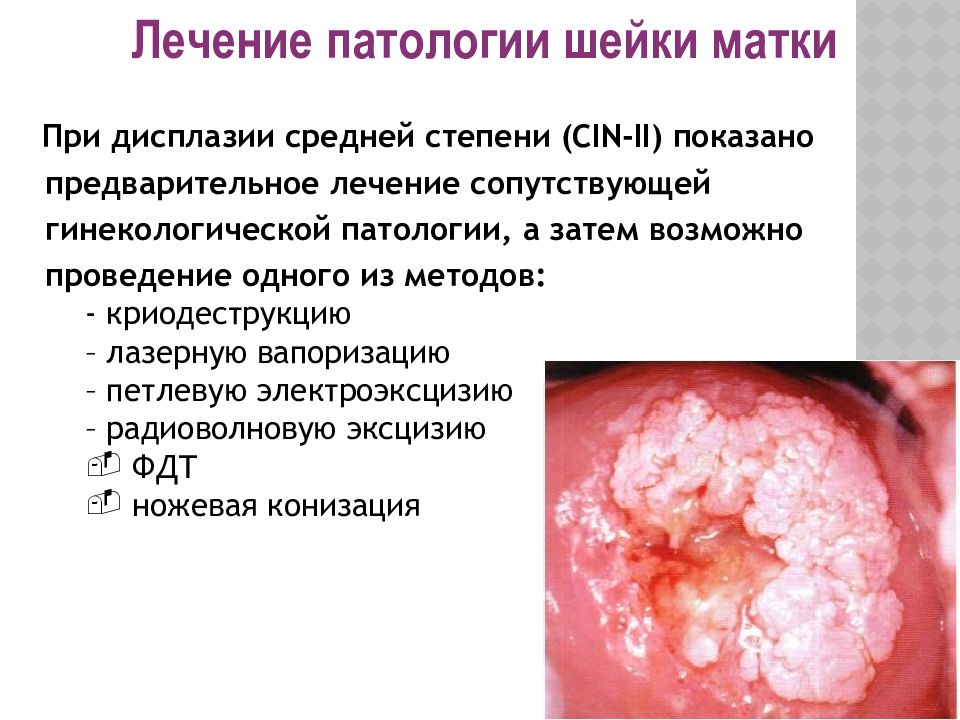

При дисплазии средней степени (CIN-II) показано предварительное лечение сопутствующей гинекологической патологии, а затем возможно проведение одного из методов: - криодеструкцию – лазерную вапоризацию – петлевую электроэксцизию – радиоволновую эксцизию ФДТ ножевая конизация Лечение патологии шейки матки

Слайд 71: Предраковые заболевания

При CIN III рекомендуется выполнять: - конизацию шейки матки (лазерную, ножевую, радиоволновую) - ФДТ (фотодинамическую терапию) - ампутацию шейки матки - экстирпацию матки (наиболее радикальное лечение) —только при сочетании CIN с другой гинекологической патологией (миома матки, опухоли яичника), требующей удаления матки Процент рецидивов CIN составляет при криодеструкции 8%, лазерной терапии — 5,6%, петлевой электроэксции — 4,3%, ножевой конизации — 6,3%, ФДТ — 0,7%‚ радиоволновой эксцизии — 4,0%.

Слайд 72: Фотодинамическая терапия CIN II

До лечения Через сутки после ФДТ Через 3 мес. после ФДТ

Слайд 73: РШМ

Гистотипы Плоскоклеточный рак (80% больных Аденокарцинома (10% больных) Другие гистотипы рака (10% больных)

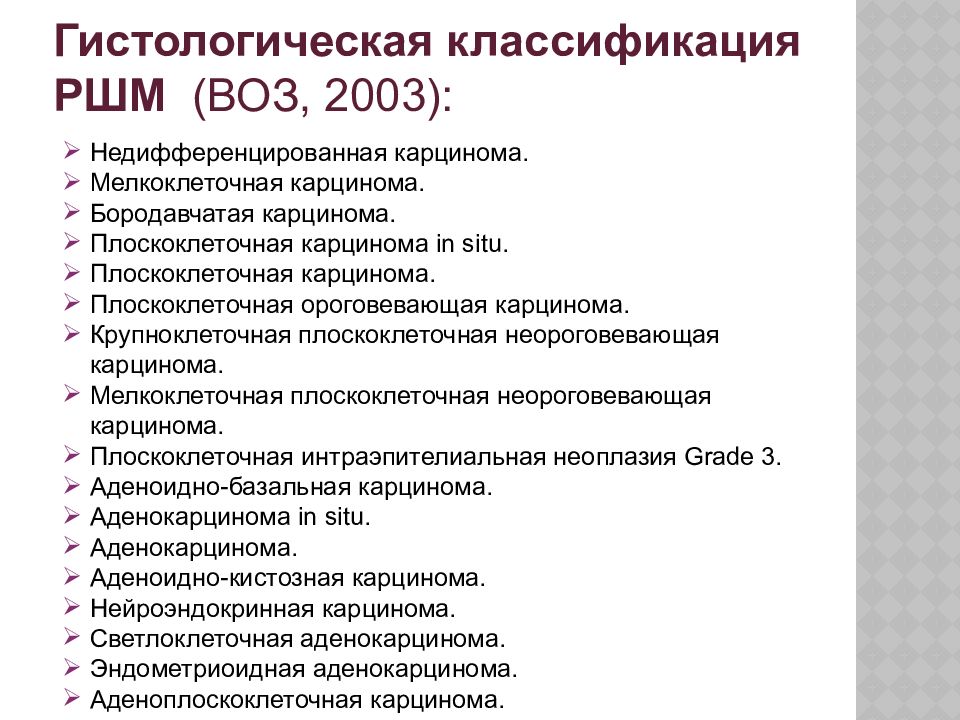

Слайд 74: Гистологическая классификация РШМ (ВОЗ, 2003):

Недифференцированная карцинома. Мелкоклеточная карцинома. Бородавчатая карцинома. Плоскоклеточная карцинома in situ. Плоскоклеточная карцинома. Плоскоклеточная ороговевающая карцинома. Крупноклеточная плоскоклеточная неороговевающая карцинома. Мелкоклеточная плоскоклеточная неороговевающая карцинома. Плоскоклеточная интраэпителиальная неоплазия Grade 3. Аденоидно-базальная карцинома. Аденокарцинома in situ. Аденокарцинома. Аденоидно-кистозная карцинома. Нейроэндокринная карцинома. Светлоклеточная аденокарцинома. Эндометриоидная аденокарцинома. Аденоплоскоклеточная карцинома. Гистологическая классификация РШМ (ВОЗ, 2003):

Слайд 75

Диагностика (основные методы) Кольпоскопия Морфологическое подтверждение диагноза взятие мазка для цитологии (шейка матки и цервикальный канал) биопсия шейки матки / выскабливание канала шейки матки конизация шейки матки

Слайд 76: Аденокарциномы ( кольпоскопия )

Сосочковое образование‚ кровоточащее при контакте на эктоцервиксе‚ изолированное от зоны стыка эпителиев у женщины 40 лет, леченной конизацией за 3 года до исследования по поводу CIN III. Результат прицельной биопсии сосочковой зоны: инвазивная аденокарцинома. Вид сосочкового инвазивного рака у женщины 60 лет‚ страдающей метроррагиями в периоде постменопаузы – инвазивная аденокарцинома. Аденокарциномы ( кольпоскопия )

Слайд 77: Симптомы рака шейки матки

1. Обильные водянистые выделения (ранний симптом) 2. Контактные кровянистые выделения 3. Ациклические кровянистые выделения 4. Периодические или постоянные кровянистые выделения в постменопаузе 5. Боль (поздний симптом) 6. Дизурия (поздний симптом) 7. Затруднение акта дефекции (поздний симптом) 8. Неприятный запах из влагалища (поздний симптом) 9. Кровотечение (поздний симптом)

Слайд 78: Первичная Схема обследования больных раком шейки матки

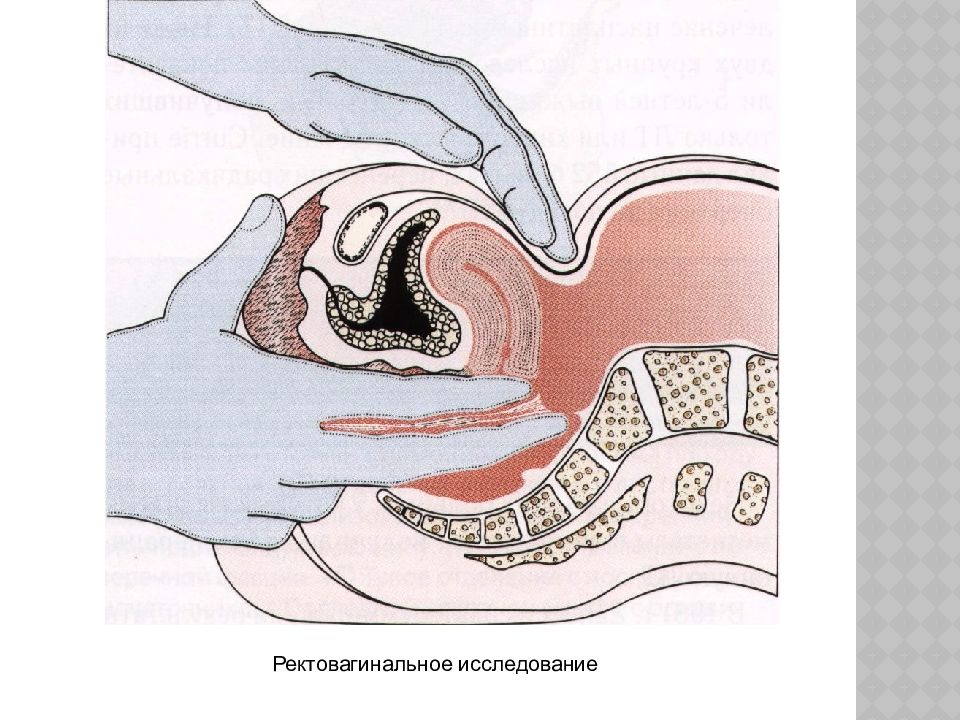

1. Анамнез 2. Общий осмотр 3. Осмотр шейки в зеркалах 4. Вагинальный и ректовагинальный осмотр половых органов 5. Взятие мазков с шейки матки и из цервикального канала 6. Кровь на ВИЧ 7. Кольпоскопия (простая, расширенная) 8. Эхоскопия органов малого таза и брюшной полости 9. Прицельная биопсия, выскабливание канала и полости матки 10. Рентгенография легких

Слайд 80

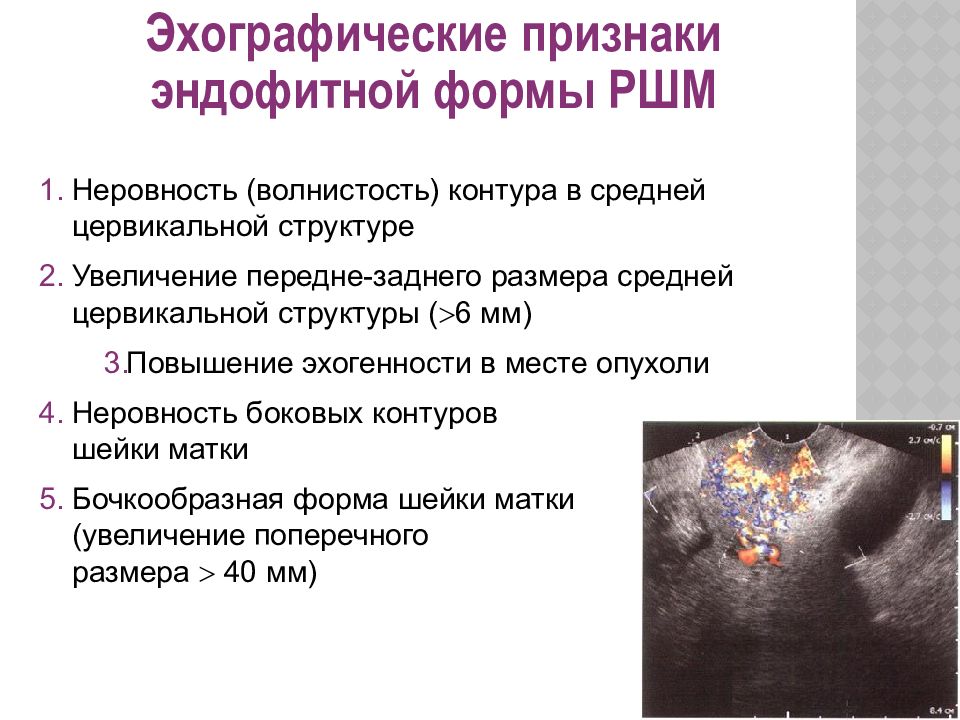

Эхографические признаки эндофитной формы РШМ Неровность (волнистость) контура в средней цервикальной структуре Увеличение передне-заднего размера средней цервикальной структуры ( 6 мм) Повышение эхогенности в месте опухоли Неровность боковых контуров шейки матки Бочкообразная форма шейки матки (увеличение поперечного размера 40 мм)

Слайд 81

Доплерографическая картина при РШМ Усиленная васкуляризация вокруг рака на шейке без четких контуров Умеренная васкуляризация при РШМ Усиленная васкуляризация при эндоцервикальной форме рака 1 2 3

Слайд 84: Пути метастазирования

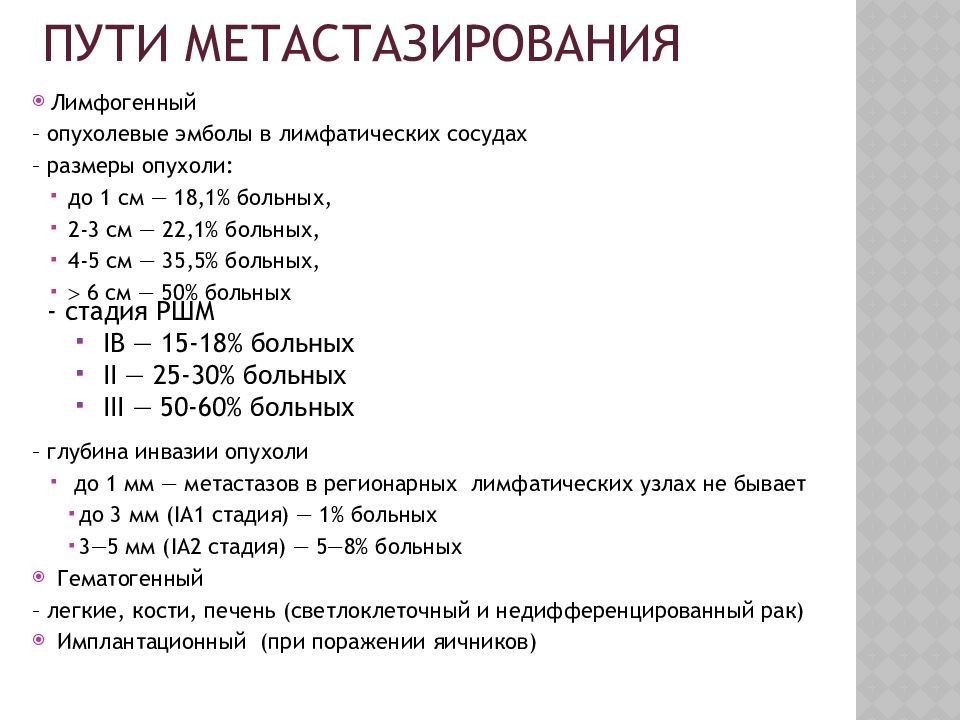

Лимфогенный – опухолевые эмболы в лимфатических сосудах – размеры опухоли: до 1 см — 18,1% больных, 2-3 см — 22,1% больных, 4-5 см — 35,5% больных, 6 см — 50% больных – глубина инвазии опухоли до 1 мм — метастазов в регионарных лимфатических узлах не бывает до 3 мм (IА1 стадия) — 1% больных 3—5 мм (IА2 стадия) — 5—8% больных Гематогенный – легкие, кости, печень (светлоклеточный и недифференцированный рак) Имплантационный (при поражении яичников) - стадия РШМ IB — 15-18% больных II — 25-30% больных III — 50-60% больных

Слайд 85: Обследование в онкологическом учреждении

Оценка общего состояния – общий анализ крови и мочи, биохимическое исследование крови, коагулограмма – допплеровское исследование вен нижних конечностей и подвздошных вен – ЭКГ – исследование функции внешнего дыхания Обследование в онкологическом учреждении

Слайд 86: Обследование в онкологическом учреждении

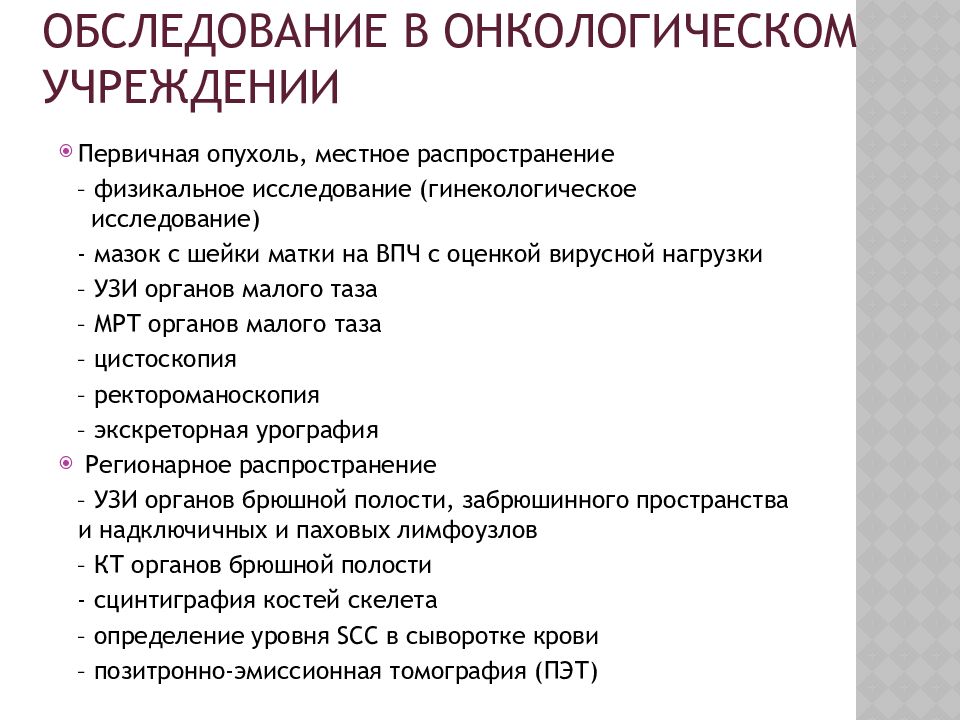

Первичная опухоль, местное распространение – физикальное исследование (гинекологическое исследование) - мазок с шейки матки на ВПЧ с оценкой вирусной нагрузки – УЗИ органов малого таза – МРТ органов малого таза – цистоскопия – ректороманоскопия – экскреторная урография Регионарное распространение – УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и надключичных и паховых лимфоузлов – КТ органов брюшной полости - сцинтиграфия костей скелета – определение уровня SCC в сыворотке крови – позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)

Слайд 87: Определение стадии

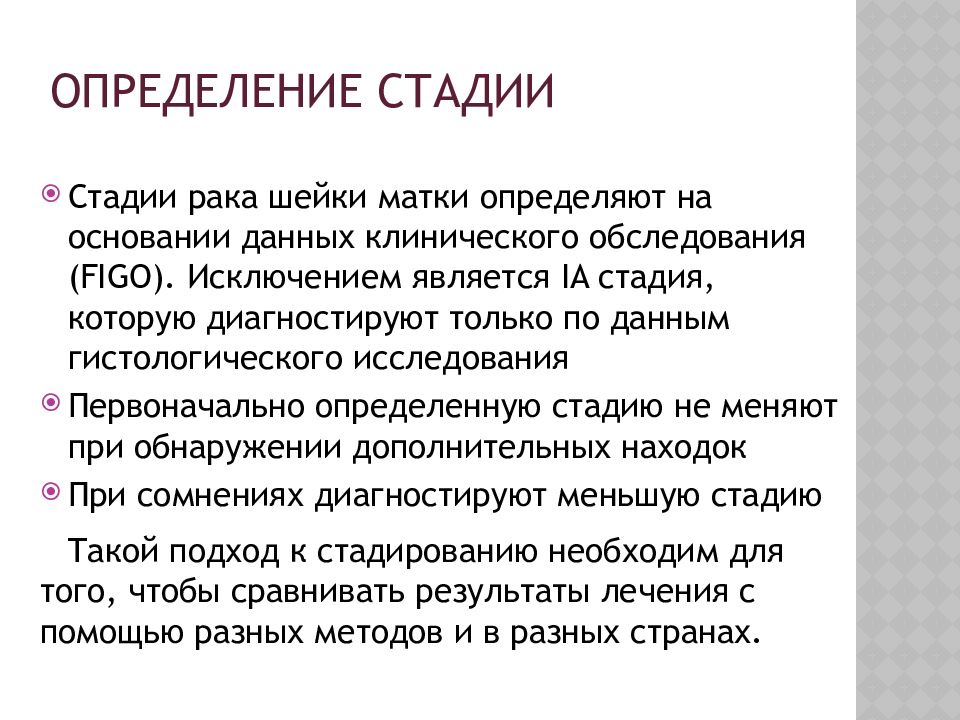

Стадии рака шейки матки определяют на основании данных клинического обследования (FIGO). Исключением является IA стадия, которую диагностируют только по данным гистологического исследования Первоначально определенную стадию не меняют при обнаружении дополнительных находок При сомнениях диагностируют меньшую стадию Такой подход к стадированию необходим для того, чтобы сравнивать результаты лечения с помощью разных методов и в разных странах.

Слайд 88: Шейка матки ( ICD -0 С53)

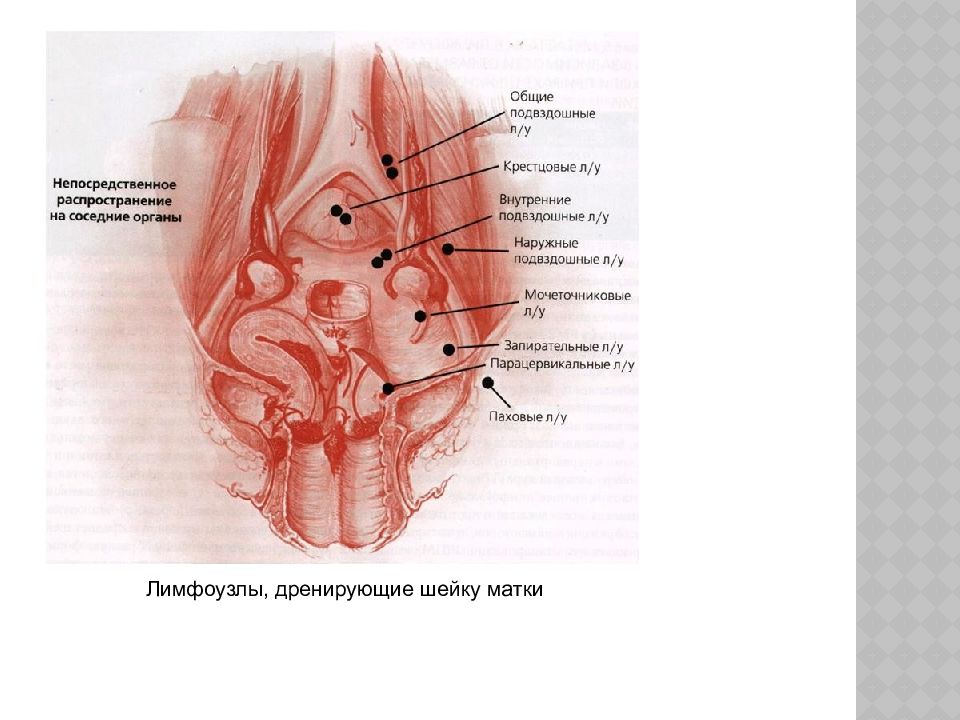

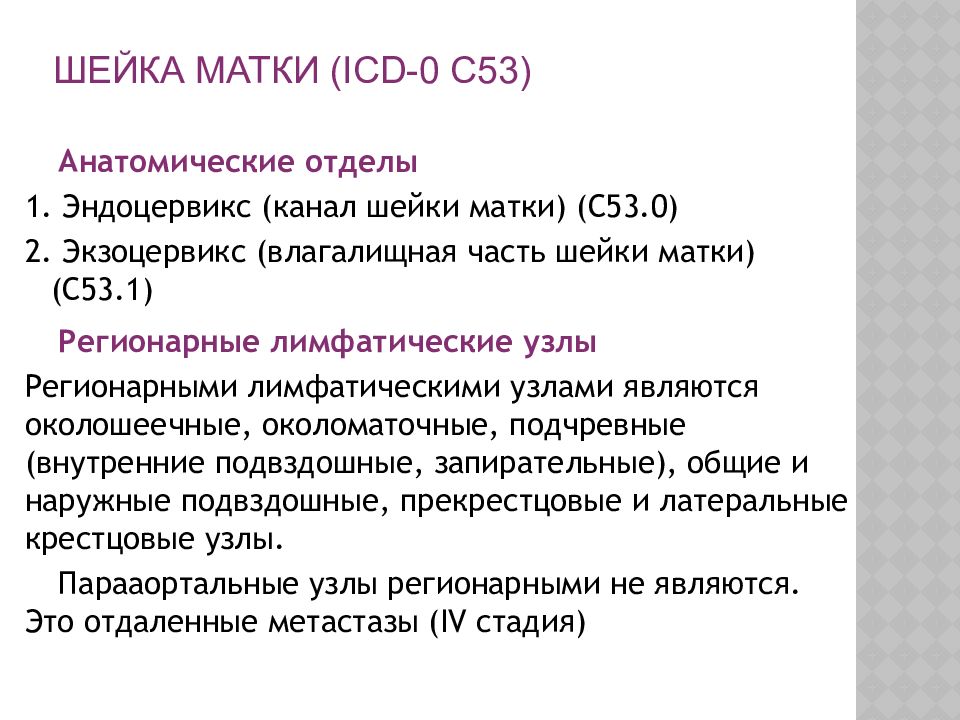

Анатомические отделы 1. Эндоцервикс (канал шейки матки) (С53.0) 2. Экзоцервикс (влагалищная часть шейки матки) (С53.1) Регионарные лимфатические узлы Регионарными лимфатическими узлами являются околошеечные, околоматочные, подчревные (внутренние подвздошные, запирательные), общие и наружные подвздошные, прекрестцовые и латеральные крестцовые узлы. Парааортальные узлы регионарными не являются. Это отдаленные метастазы ( IV стадия) Шейка матки ( ICD -0 С53)

Слайд 89: Шейка матки ( ICD -0 С53)

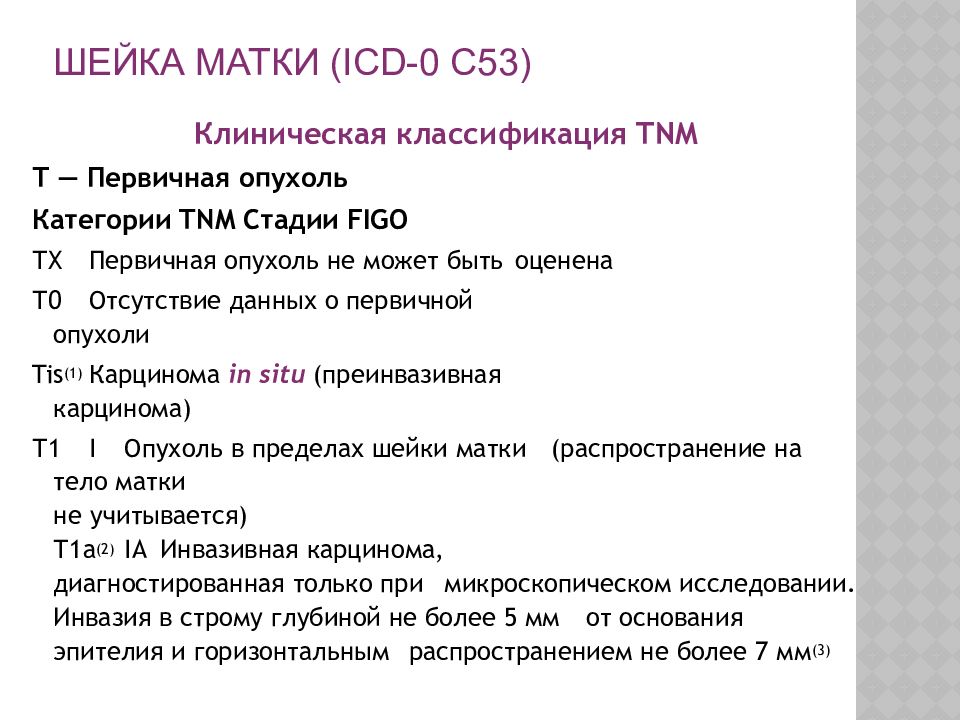

Клиническая классификация TNM Т — Первичная опухоль Категории TNM Стадии FIGO ТХ Первичная опухоль не может быть оценена Т0 Отсутствие данных о первичной опухоли Tis (1) Карцинома in situ ( преинвазивная карцинома) Т1 I Опухоль в пределах шейки матки (распространение на тело матки не учитывается) Т1а (2) IA Инвазивная карцинома, диагностированная только при микроскопическом исследовании. Инвазия в строму глубиной не более 5 мм от основания эпителия и горизонтальным распространением не более 7 мм ( 3) Шейка матки ( ICD -0 С53)

Слайд 90: Шейка матки ( ICD -0 С53)

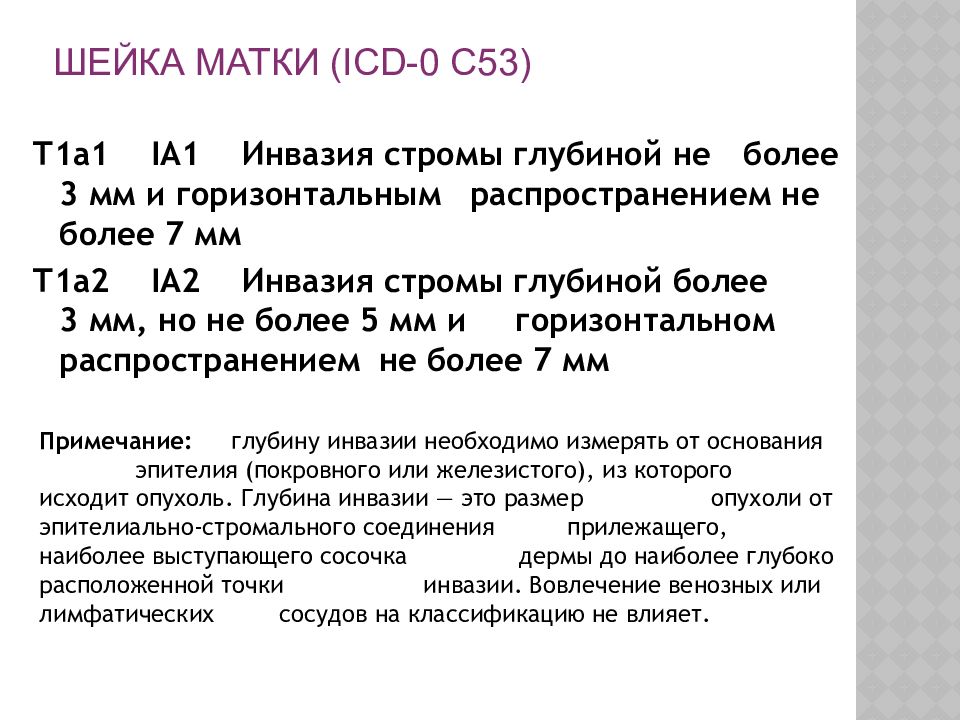

Т1а1 IA 1 Инвазия стромы глубиной не более 3 мм и горизонтальным распространением не более 7 мм Т1а2 IA 2 Инвазия стромы глубиной более 3 мм, но не более 5 мм и горизонтальном распространением не более 7 мм Шейка матки ( ICD -0 С53) Примечание: глубину инвазии необходимо измерять от основания эпителия (покровного или железистого), из которого исходит опухоль. Глубина инвазии — это размер опухоли от эпителиально-стромального соединения прилежащего, наиболее выступающего сосочка дермы до наиболее глубоко расположенной точки инвазии. Вовлечение венозных или лимфатических сосудов на классификацию не влияет.

Слайд 91

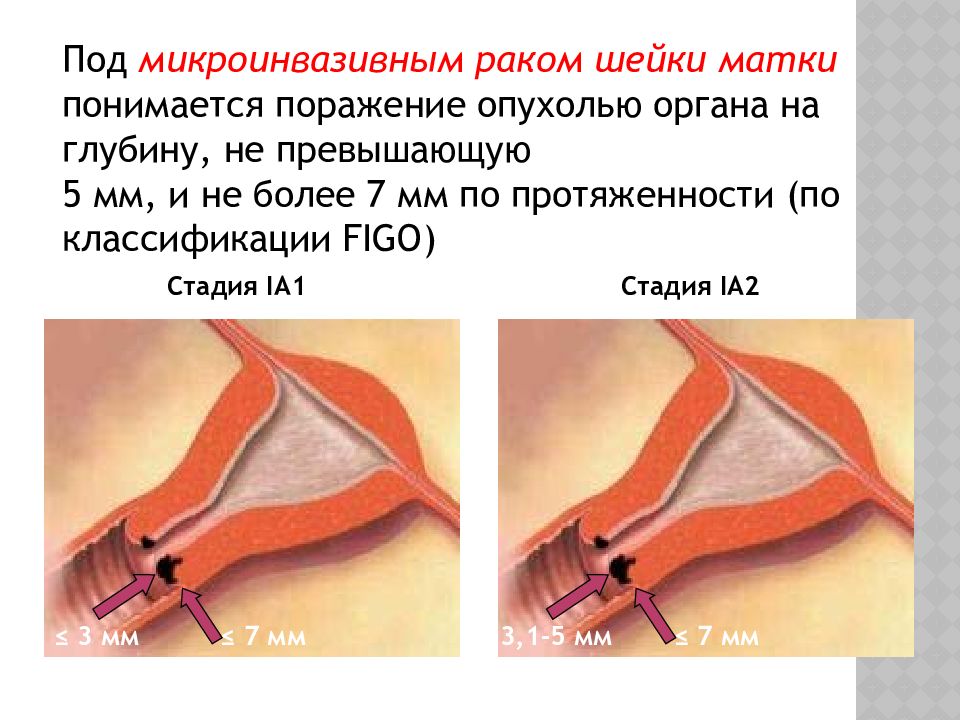

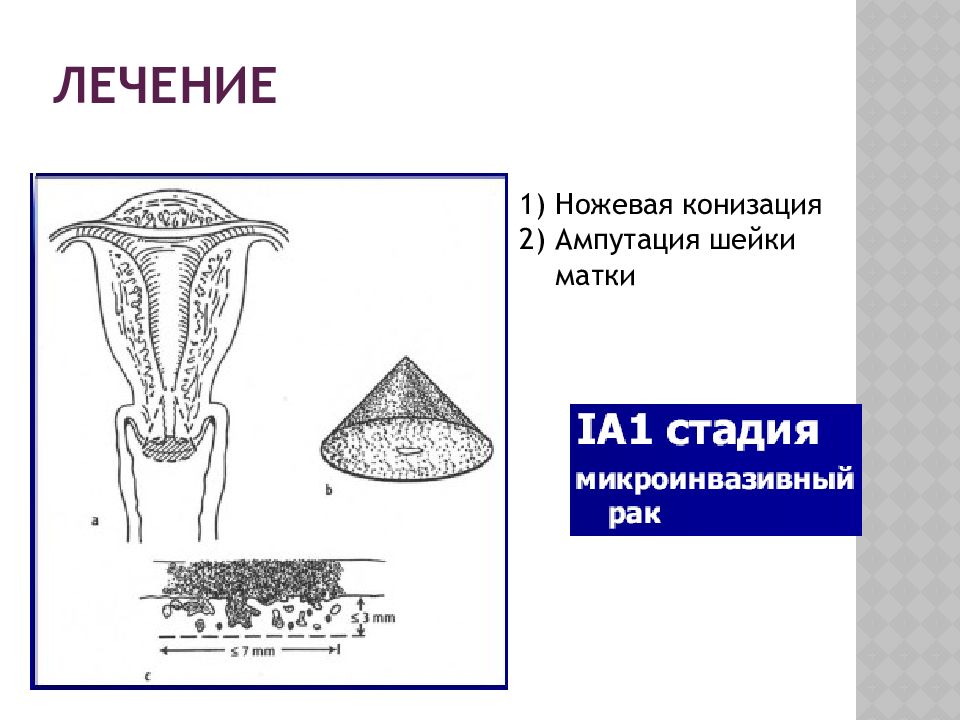

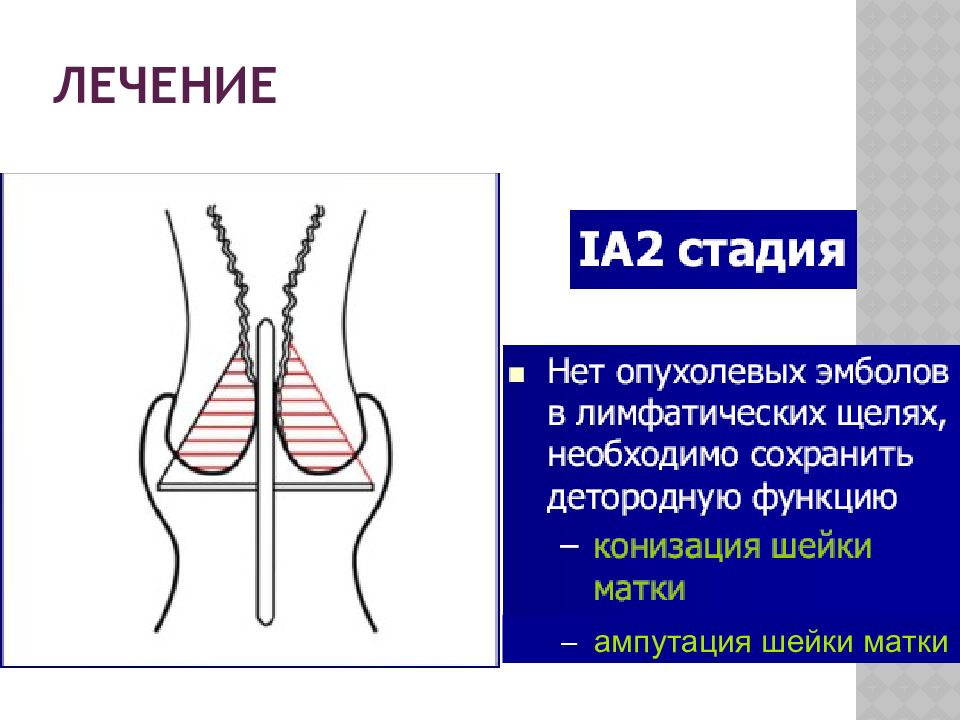

Под микроинвазивным раком шейки матки понимается поражение опухолью органа на глубину, не превышающую 5 мм, и не более 7 мм по протяженности (по классификации FIGO ) ≤ 3 мм ≤ 7 мм 3,1-5 мм ≤ 7 мм Стадия IA1 Стадия IA 2

Слайд 92: Шейка матки ( ICD -0 С53)

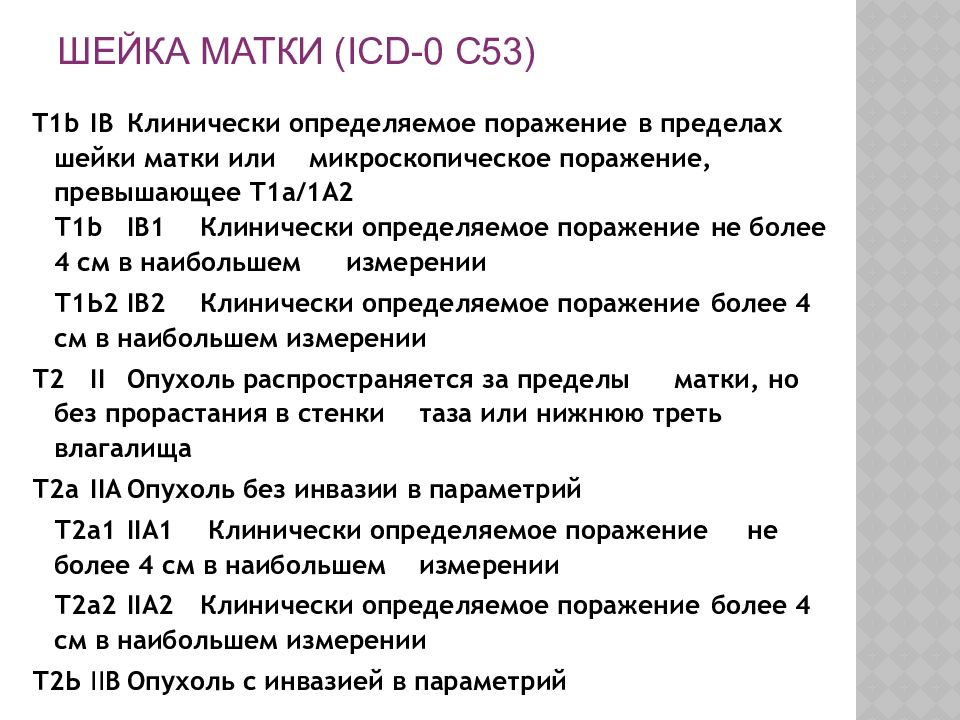

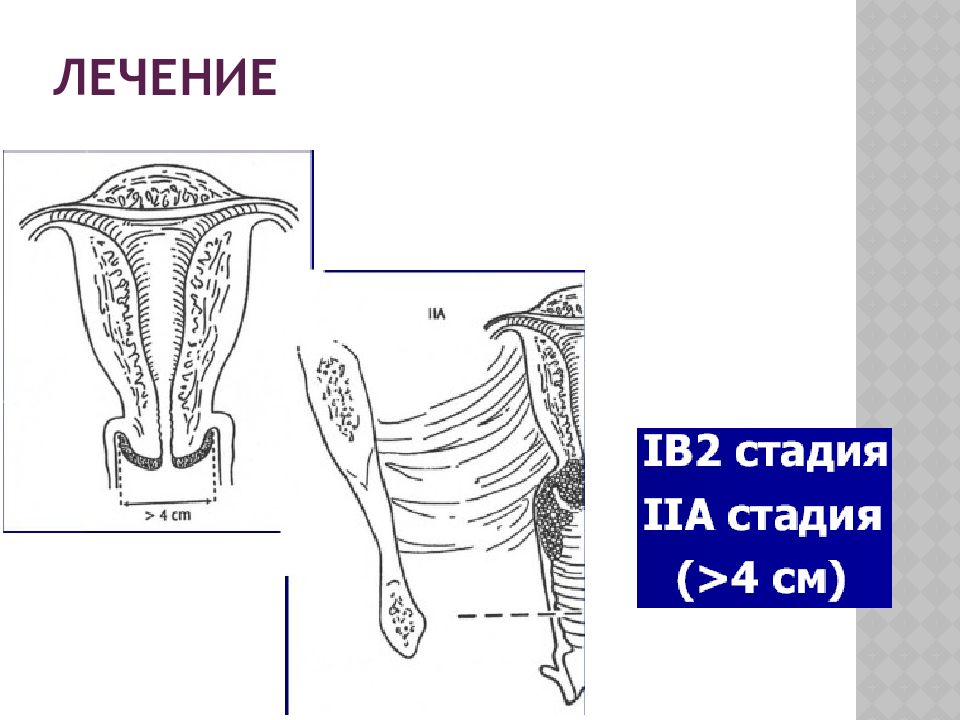

T 1 b IB Клинически определяемое поражение в пределах шейки матки или микроскопическое поражение, превышающее Т1а/1А2 Т1 b IB 1 Клинически определяемое поражение не более 4 см в наибольшем измерении Т1Ь2 IB 2 Клинически определяемое поражение более 4 см в наибольшем измерении Т2 II Опухоль распространяется за пределы матки, но без прорастания в стенки таза или нижнюю треть влагалища Т2а II А Опухоль без инвазии в параметрий Т2а1 IIA 1 Клинически определяемое поражение не более 4 см в наибольшем измерении Т2а2 IIA 2 Клинически определяемое поражение более 4 см в наибольшем измерении Т2Ь II В Опухоль с инвазией в параметрий Шейка матки ( ICD -0 С53)

Слайд 93: Шейка матки ( ICD -0 С53)

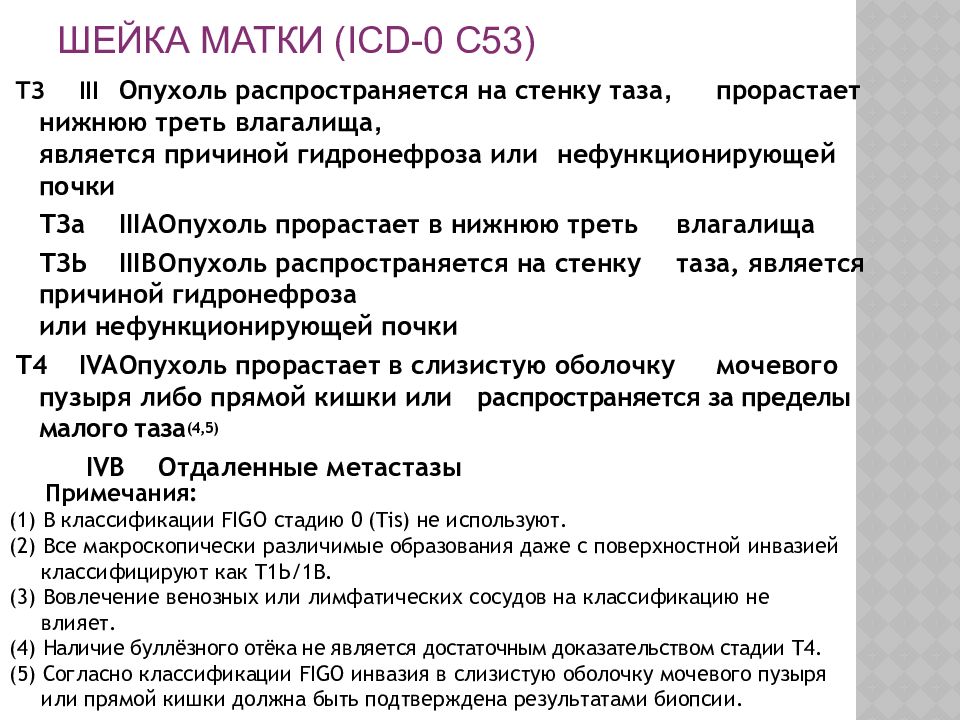

ТЗ III Опухоль распространяется на стенку таза, прорастает нижнюю треть влагалища, является причиной гидронефроза или нефункционирующей почки ТЗа IIIA Опухоль прорастает в нижнюю треть влагалища ТЗЬ IIIB Опухоль распространяется на стенку таза, является причиной гидронефроза или нефункционирующей почки Т4 IVA Опухоль прорастает в слизистую оболочку мочевого пузыря либо прямой кишки или распространяется за пределы малого таза ( 4, 5 ) IV В Отдаленные метастазы Шейка матки ( ICD -0 С53) Примечания: (1) В классификации FIGO стадию 0 ( Tis ) не используют. (2) Все макроскопически различимые образования даже с поверхностной инвазией классифицируют как Т1Ь/1В. (3) Вовлечение венозных или лимфатических сосудов на классификацию не влияет. (4) Наличие буллёзного отёка не является достаточным доказательством стадии Т4. (5) Согласно классификации FIGO инвазия в слизистую оболочку мочевого пузыря или прямой кишки должна быть подтверждена результатами биопсии.

Слайд 95: Шейка матки ( ICD -0 С53)

N — Регионарные лимфатические узлы NX Регионарные лимфатические узлы не могут быть оценены N0 Нет метастазов в регионарных лимфатических узлах N1 Есть метастазы в регионарных лимфатических узлах М — Отдаленные метастазы МО Нет отдаленных метастазов М1 Есть отдаленные метастазы, включая метастазы в паховых и поясничных лимфатических узлах и метастазы по брюшине, за исключением серозных оболочек органов малого таза. Исключены метастазы во влагалище, серозные оболочки органов малого таза и придатки Шейка матки ( ICD -0 С53)

Слайд 96: Шейка матки ( ICD -0 С53)

Гистологическая классификация Гистологическую степень злокачественности ( Grade, G ) для новообразований большинства локализаций указывают следующим образом: GX Степень дифференцировки опухоли не может быть определена G 1 Высокодифференцированная опухоль G 2 Умереннодифференцированная опухоль G 3 Низкодифференцированная опухоль G 4 Недифференцированная опухоль Шейка матки ( ICD -0 С53) Примечание: При некоторых условиях категории G3 и G4 могут быть объединены G3 - 4, т.е. «низкодифференцированная — недифференцированная опухоль». В классификациях сарком костей и мягких тканей используют термины «высокая степень злокачественности» и «низкая степень злокачественности». Особые системы оценки степени злокачественности разработаны для опухолей молочной железы, тела матки, предстательной железы и печени.

Слайд 98: Анатомические формы РШМ

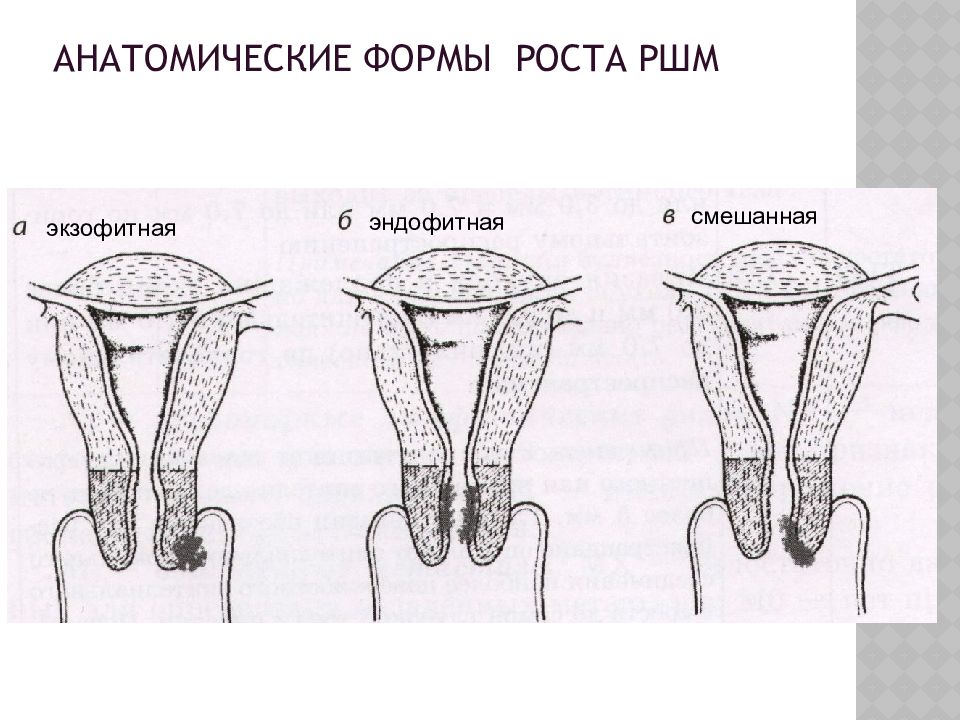

Эндофитная форма плоскоклеточного рака шейки матки Экзофитная форма плоскоклеточного рака шейки матки Анатомические формы РШМ

Слайд 99: Лечение

Выбор метода лечения определяется индивидуально с учетом национальных стандартов и зависит от распространенности процесса и тяжести сопутствующей патологии Традиционными методами лечения являются хирургический, лучевой и их комбинации В настоящее время активно изучаются результаты лечения лекарственной и химиолучевой терапии

Слайд 100: Виды операций при ршм

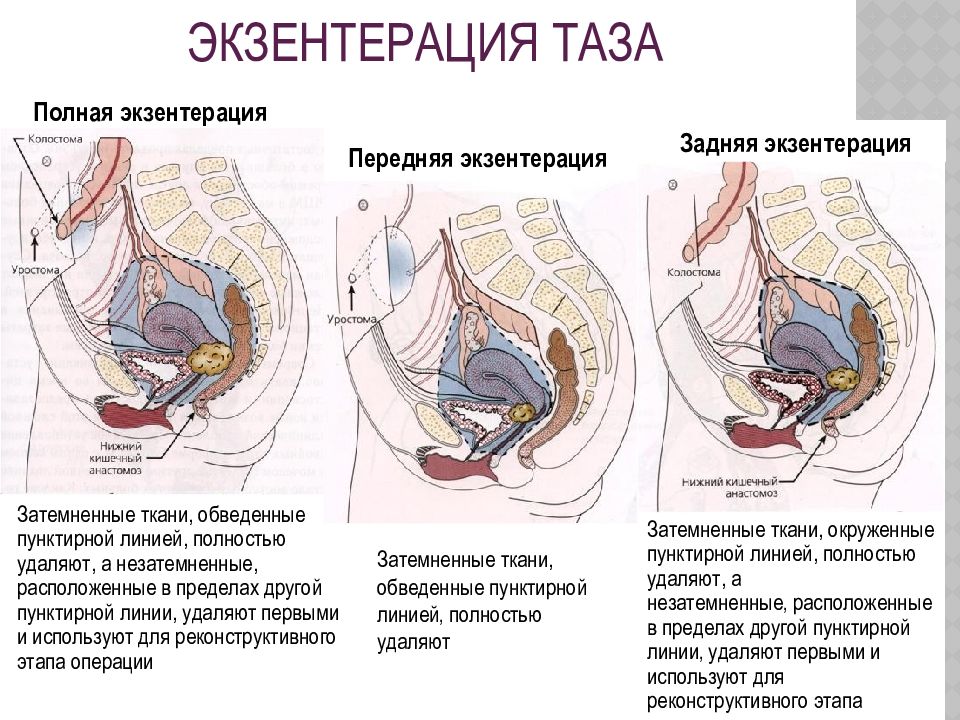

Ножевая конизация Ампутация шейки матки Абдоминальная трахэлэктомия Влагалищная трахэлэктомия Гистерэктомия I типа Гистерэктомия II типа Гистерэктомия III типа Гистерэктомия IV типа Гистерэктомия V типа Передняя экзентерация таза Задняя экзентерация таза Полная экзентерация таза

Слайд 101: Типы гистерэктомий

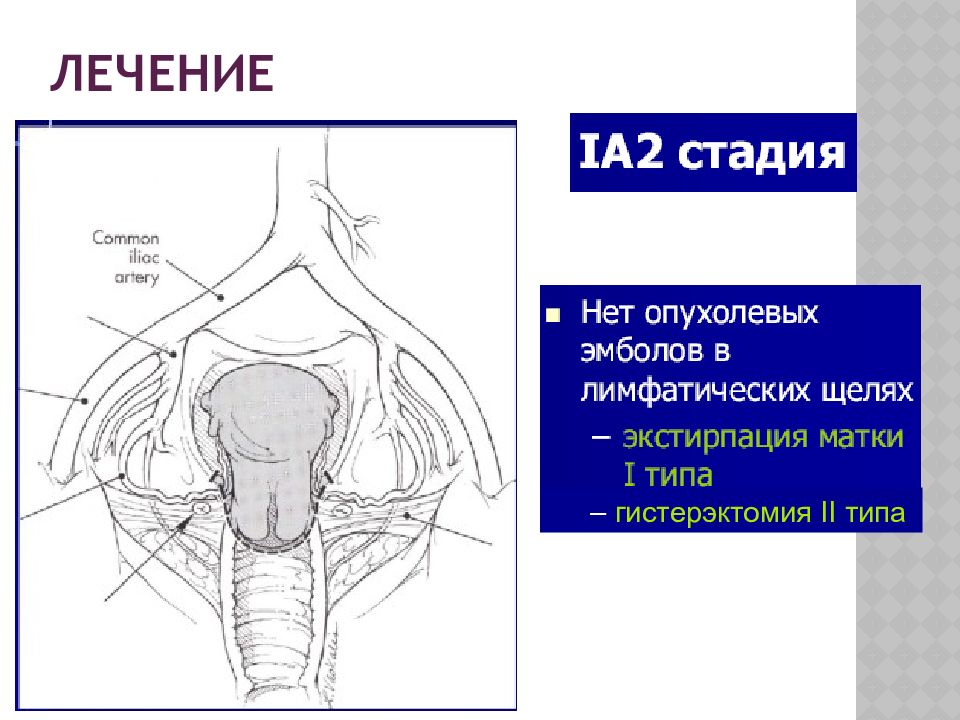

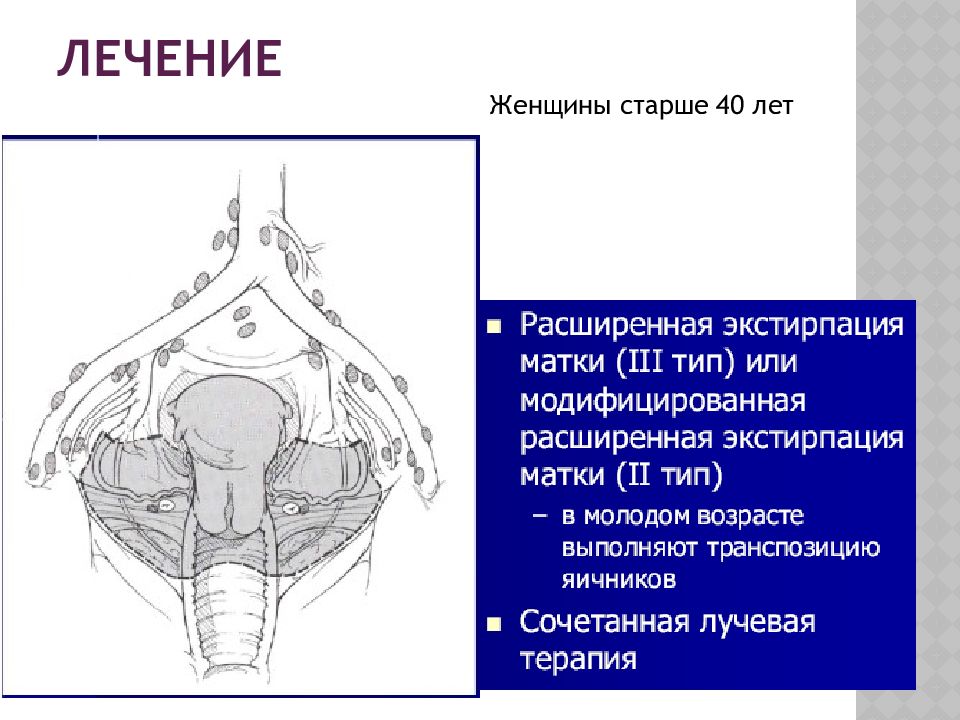

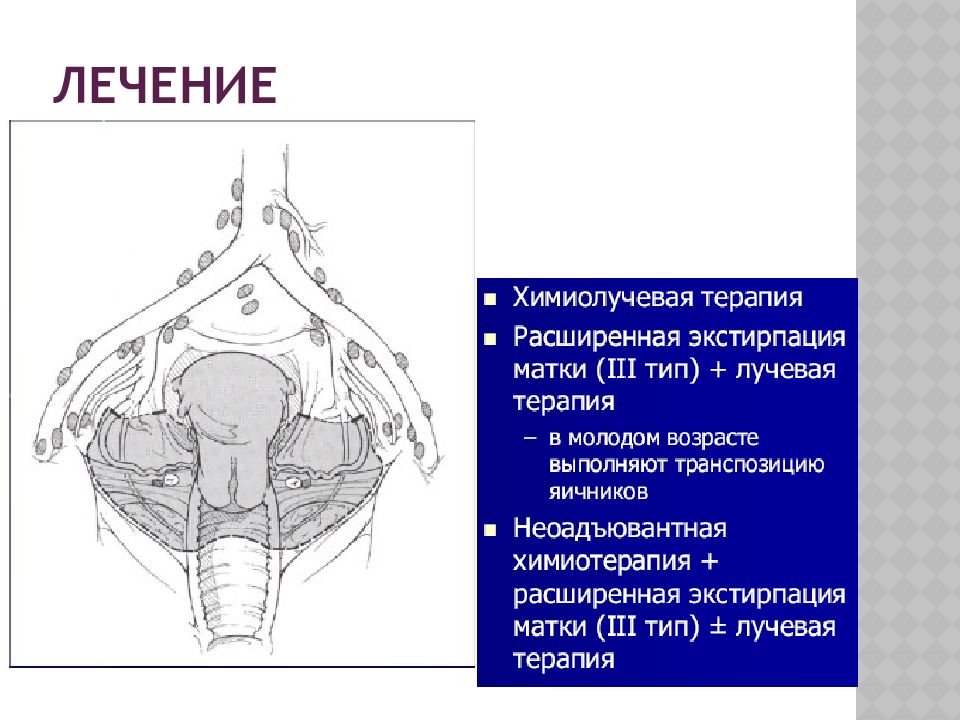

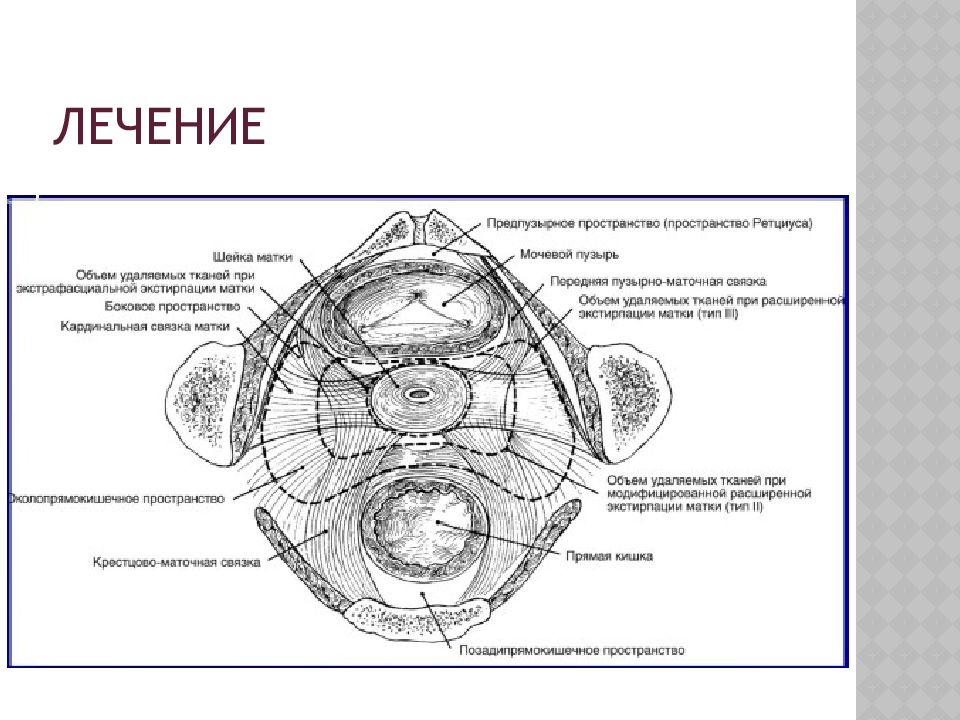

В 2007 г. хирургический комитет Gynecological Cancer Group of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (GCG of the EORTC) одобрил следующую классификацию гистерэктомии : I тип – простая гистерэктомия, при которой мочеточники не выделяются, кардинальные связки пересекаются в непосредственной близости к матке, удаляется небольшой отрезок влагалищной манжетки (до 1 см). Данный тип применяется у больных РШМтки in situ, IA 1 стадии без лимфососудистой инвазии (LVSI-); II тип – модифицированная радикальная гистерэктомия при которой выделяются мочеточники до места их впадения в мочевой пузырь, удаляется медиальная половина параметрия, резекцируется 1-2 см влагалищной манжетки. Данный тип используется у РШМ IA 1 стадии с лимфососудистой инвазией ( LVSI +), IA 2 стадии, IB 1 стадии (при стромальной инвазии менее 1 см);

Слайд 102: Типы гистерэктомий

III тип – радикальная гистерэктомия – удаление en bloc матки, верхней трети влагалища парацервикальной и паравагинальной клетчатки. Маточные артерии лигируются от места их отхождения (внутренняя подвздошная артерия) параметрии удаляются на всю ширину, максимально удаляются маточно-крестцовые связки. Этот тип применяется у больных IB 1- IIA 1 стадии; IV тип – расширенная радикальная гистерэктомия. Отличается от типа III резекцией 3 / 4 влагалища и паравагинальной клетчатки. Редко используется у больных IIA 2 стадии;

Слайд 103: Типы гистерэктомий

V тип – частичная экзентерация. Вместе с маткой и параметриями удаляются терминальный отдел мочеточника, и/или участок мочевого пузыря, и/или толстой кишки (супралеваторно). Используется при центральных или изолированных рецидивах опухоли в малом тазу либо при неизлеченности опухоли вследствие лучевой или химиолучевой терапии. Гистерэктомия 2-5 типов предполагает выполнение систематической тазовой лимфаденэктомии, начиная от половины длины общей подвздошной артерии вниз до бедренного кольца, включая пресакральные наружные, внутренние и обтураторные лимфоузлы (минимум до уровня обтураторного нерва). Удаление яичников и маточных труб не является существенной частью радикальной гистерэктомии.

Слайд 107

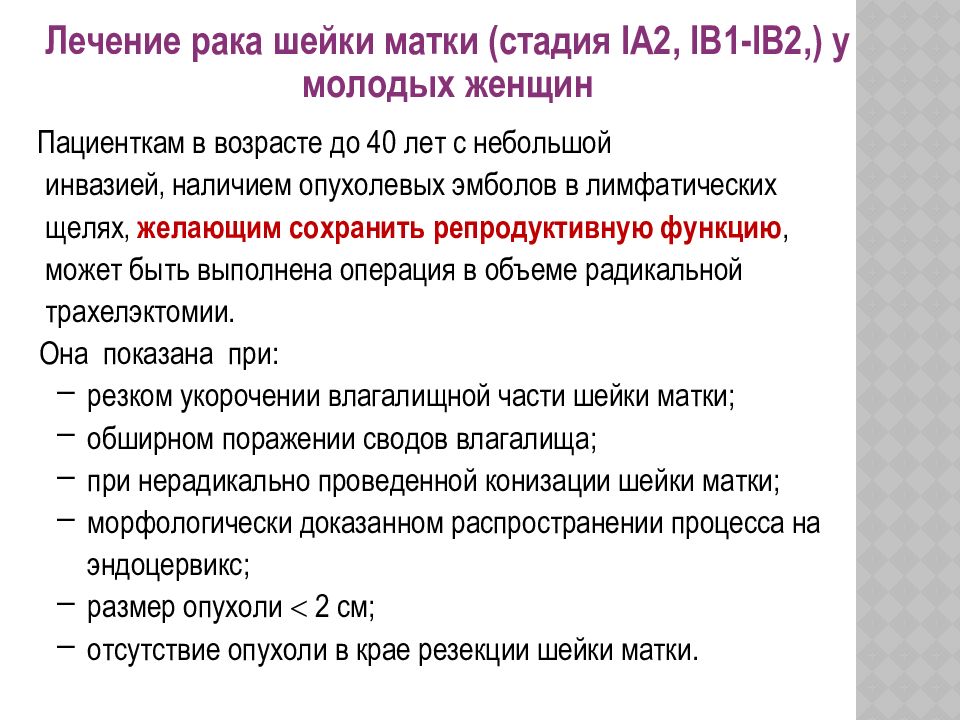

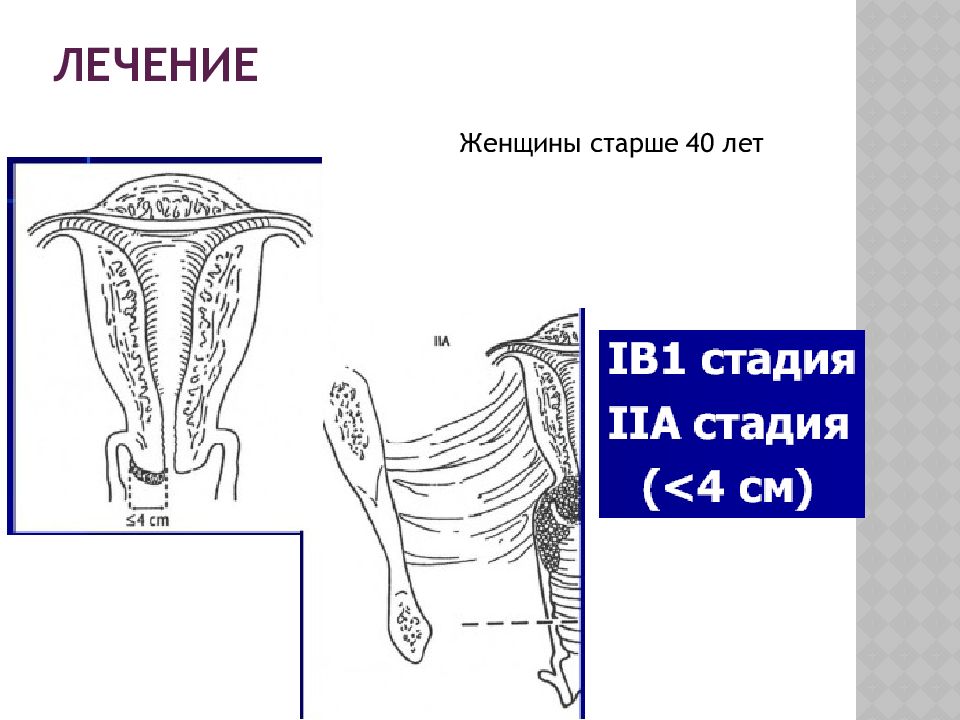

Пациенткам в возрасте до 40 лет с небольшой инвазией‚ наличием опухолевых эмболов в лимфатических щелях ‚ желающим сохранить репродуктивную функцию, может быть выполнена операция в объеме радикальной трахелэктомии. Она показана при: резком укорочении влагалищной части шейки матки; обширном поражении сводов влагалища; при нерадикально проведенной конизации шейки матки; морфологически доказанном распространении процесса на эндоцервикс ; размер опухоли 2 см; отсутствие опухоли в крае резекции шейки матки. Лечение рака шейки матки (стадия IA2, IB1 - I В 2,) у молодых женщин

Слайд 108: Радикальная трахелэктомия

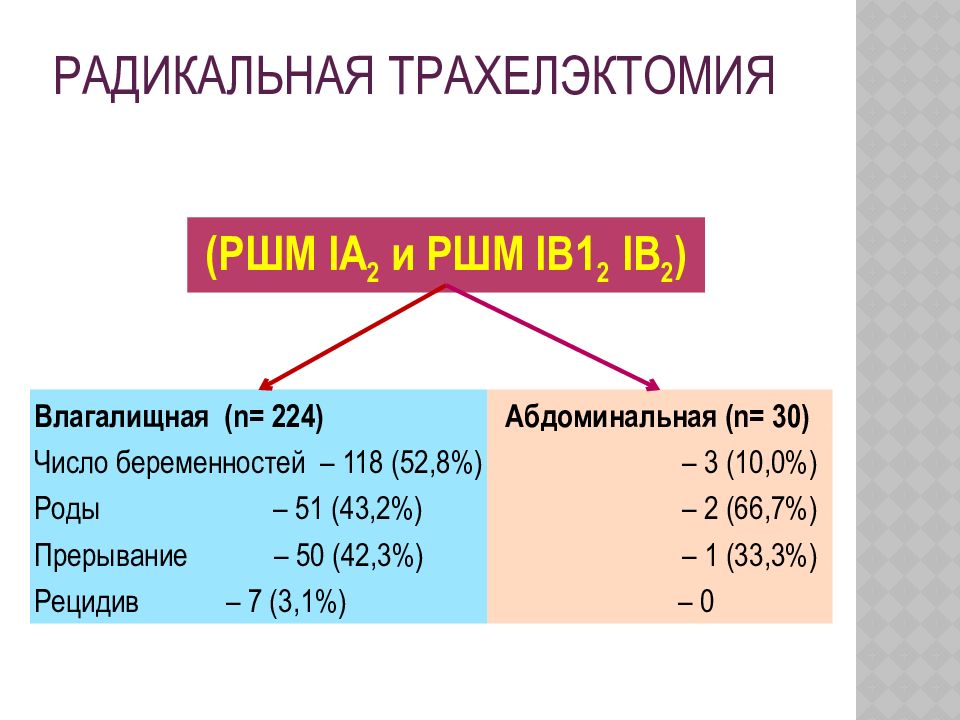

(РШМ I А 2 и РШМ I В1 2 I В 2 ) Влагалищная ( n= 224 ) Число беременностей – 118 (52,8%) Роды – 51 (43,2%) Прерывание – 50 (42,3%) Рецидив – 7 (3,1%) Абдоминальная ( n= 30 ). – 3 (10,0%). – 2 (66,7%). – 1 (33,3%). – 0.

Слайд 109: Объем удаляемых тканей

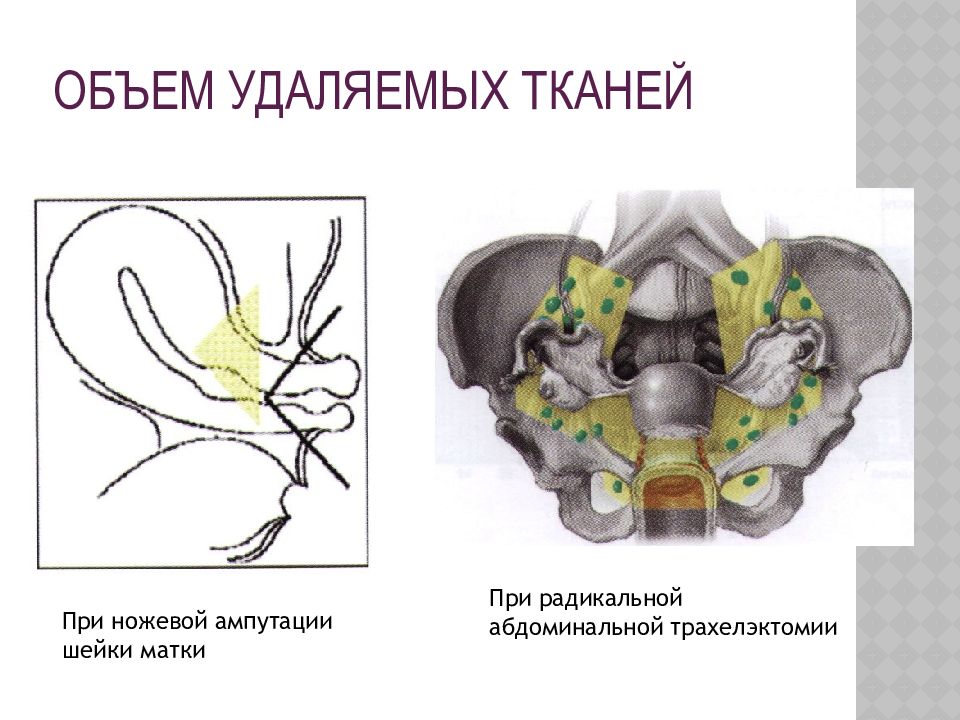

При ножевой ампутации шейки матки При радикальной абдоминальной трахелэктомии

Слайд 115: Экзентерация таза

Затемненные ткани, обведенные пунктирной линией, полностью удаляют, а незатемненные, расположенные в пределах другой пунктирной линии, удаляют первыми и используют для реконструктивного этапа операции Передняя экзентерация Задняя экзентерация Полная экзентерация Затемненные ткани, обведенные пунктирной линией‚ полностью удаляют Затемненные ткани, окруженные пунктирной линией, полностью удаляют, а незатемненные‚ расположенные в пределах другой пунктирной линии‚ удаляют первыми и используют для реконструктивного этапа операции

Слайд 116

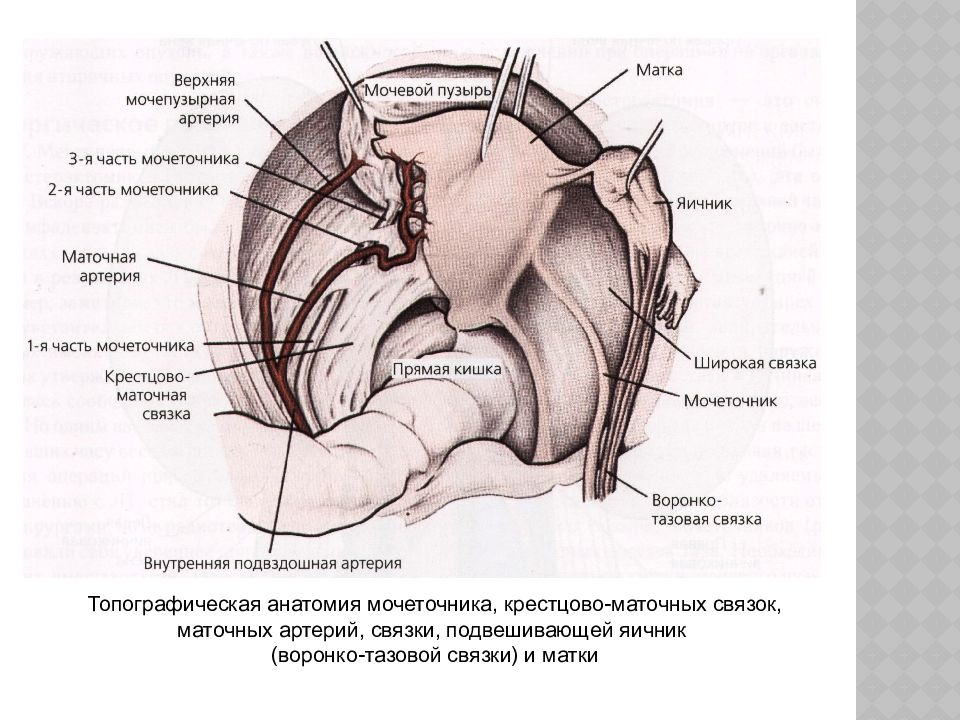

Топографическая анатомия мочеточника, крестцово-маточных связок, маточных артерий, связки, подвешивающей яичник (воронко-тазовой связки) и матки

Слайд 117: Лечение МР РШМ ( IIB-IVA стадии )

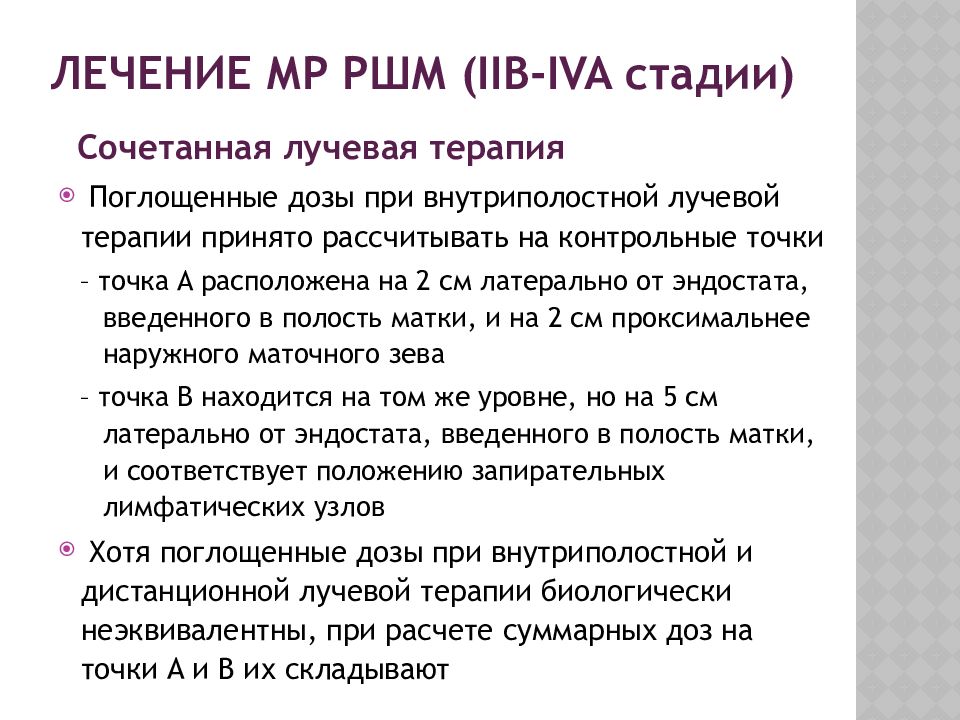

Поглощенные дозы при внутриполостной лучевой терапии принято рассчитывать на контрольные точки – точка A расположена на 2 см латерально от эндостата, введенного в полость матки, и на 2 см проксимальнее наружного маточного зева – точка B находится на том же уровне, но на 5 см латерально от эндостата, введенного в полость матки, и соответствует положению запирательных лимфатических узлов Хотя поглощенные дозы при внутриполостной и дистанционной лучевой терапии биологически неэквивалентны, при расчете суммарных доз на точки A и B их складывают Сочетанная лучевая терапия

Слайд 118: Лечение Мр ршм ( Iib -Iva стадия )

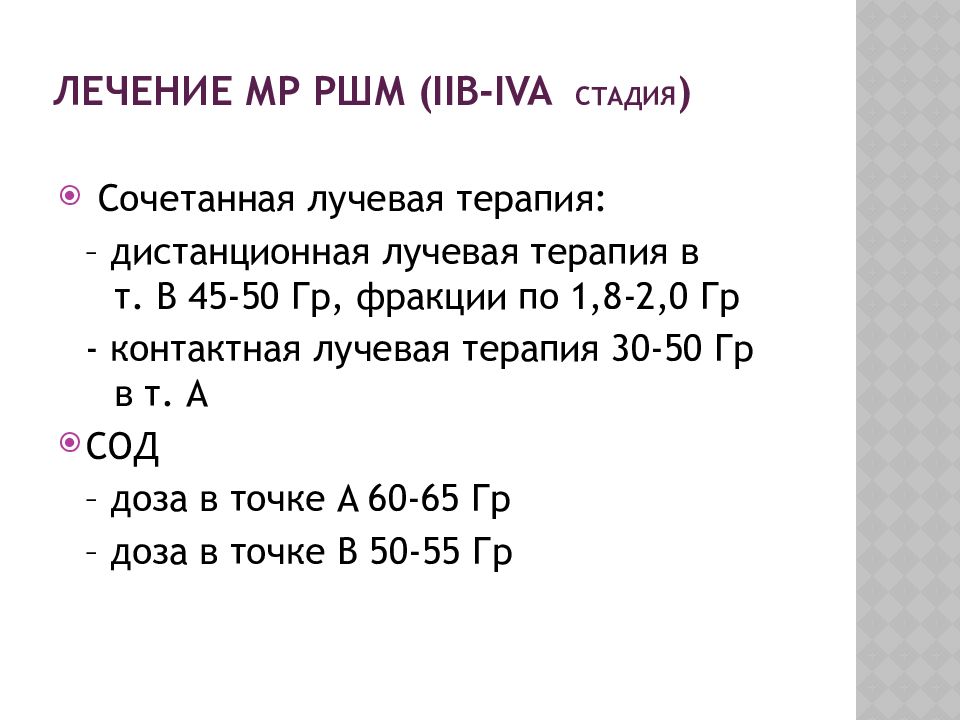

Сочетанная лучевая терапия: – дистанционная лучевая терапия в т. В 45-50 Гр, фракции по 1,8-2,0 Гр - контактная лучевая терапия 30-50 Гр в т. А СОД – доза в точке A 60-65 Гр – доза в точке B 50-55 Гр

Слайд 119: Лечение

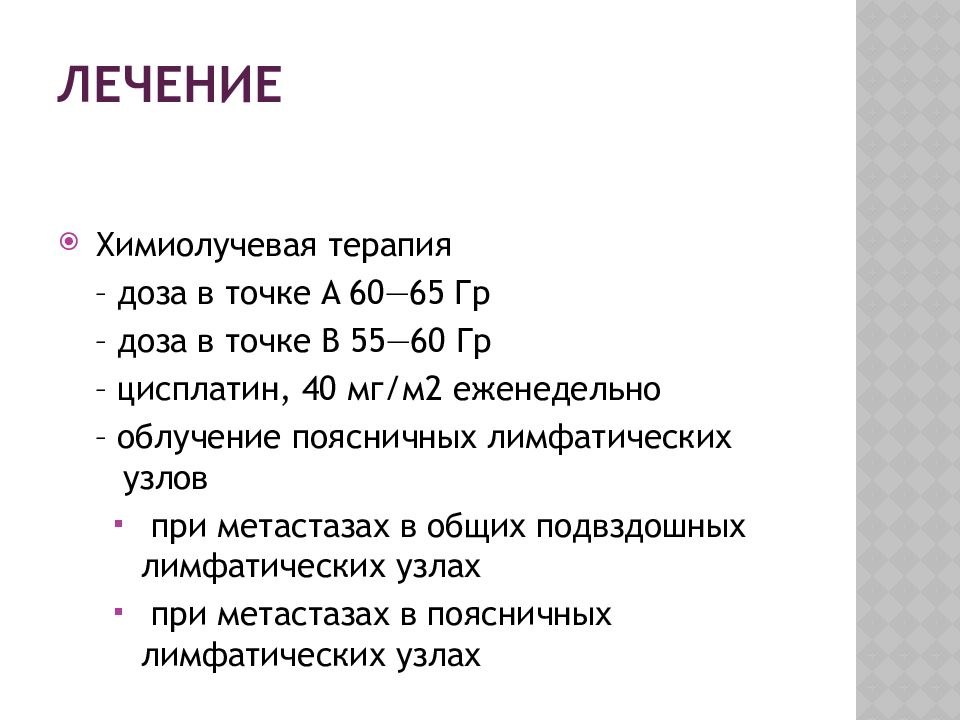

Химиолучевая терапия – доза в точке A 60—65 Гр – доза в точке B 55—60 Гр – цисплатин, 40 мг/м2 еженедельно – облучение поясничных лимфатических узлов при метастазах в общих подвздошных лимфатических узлах при метастазах в поясничных лимфатических узлах

Слайд 120: Лечение

Химиотерапия – наиболее активный препарат — цисплатин – эффективность выше при хорошем общем состоянии и поражении за пределами таза, ниже при прогрессировании в ранее облученных зонах – влияние на выживаемость неясно

Слайд 121: Лечение

Химиолучевое лечение (лучевая терапия + цисплатин, 40 мг/м2 еженедельно) эффективнее адъювантной лучевой терапии в следующих случаях – метастазы в лимфатических узлах – поражение параметриев – опухолевые клетки по краю резекции Лучевая терапия – сочетание двух из трех признаков опухоль > 4 см опухолевые эмболы в лимфатических щелях инвазия наружной трети миометрия

Слайд 122: СПОСОБЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ: рентген-терапевтические установки гамма-терапевтические установки электронов ускорители тяжелых заряженных частиц

Слайд 123: РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

рентгенсимулятор с томографической приставкой (предназначен для прецизионной предлучевой подготовки, выбора и проверки правильности выбора условий облучения)

Слайд 126: Лечение

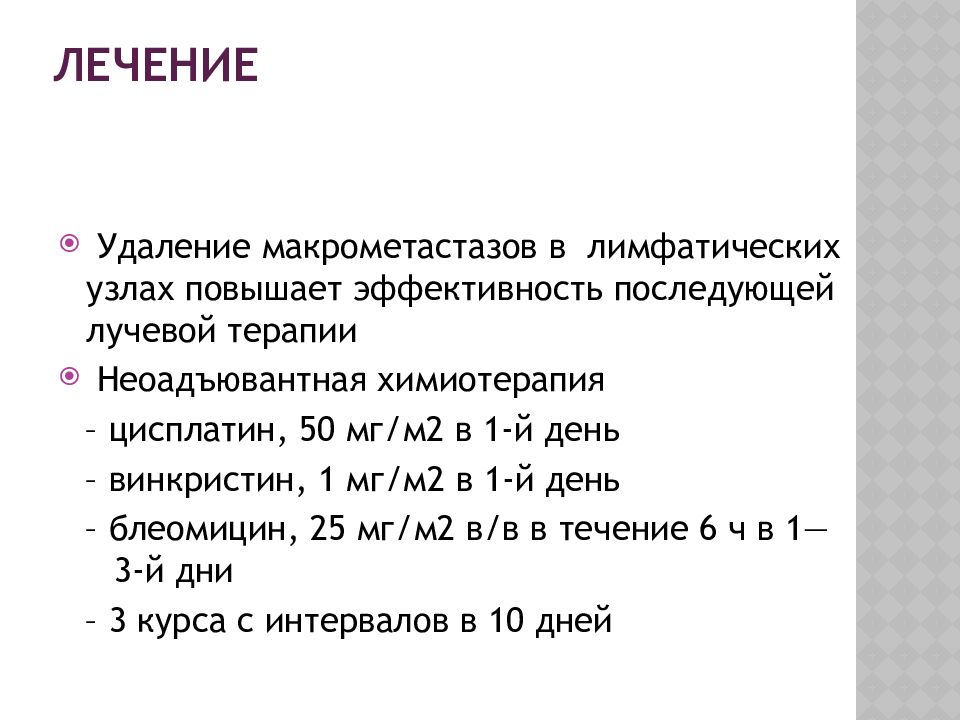

Удаление макрометастазов в лимфатических узлах повышает эффективность последующей лучевой терапии Неоадъювантная химиотерапия – цисплатин, 50 мг/м2 в 1-й день – винкристин, 1 мг/м2 в 1-й день – блеомицин, 25 мг/м2 в/ в в течение 6 ч в 1—3-й дни – 3 курса с интервалов в 10 дней

Слайд 127: Лечение

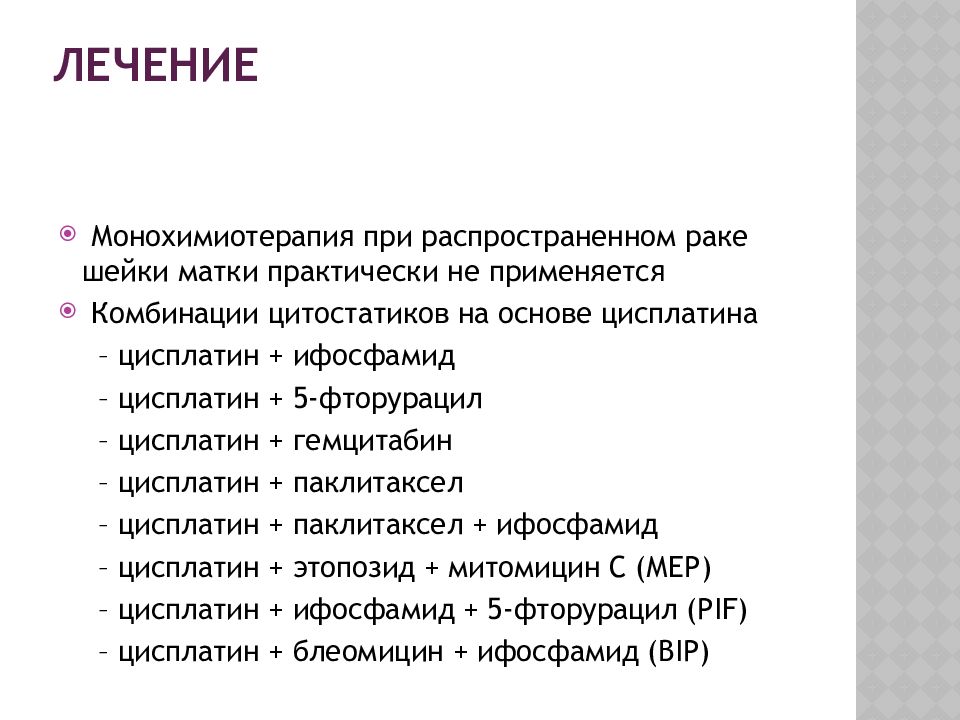

Монохимиотерапия при распространенном раке шейки матки практически не применяется Комбинации цитостатиков на основе цисплатина – цисплатин + ифосфамид – цисплатин + 5-фторурацил – цисплатин + гемцитабин – цисплатин + паклитаксел – цисплатин + паклитаксел + ифосфамид – цисплатин + этопозид + митомицин С (МЕР) – цисплатин + ифосфамид + 5-фторурацил ( PIF) – цисплатин + блеомицин + ифосфамид ( BIP)

Слайд 128: Результаты лечения

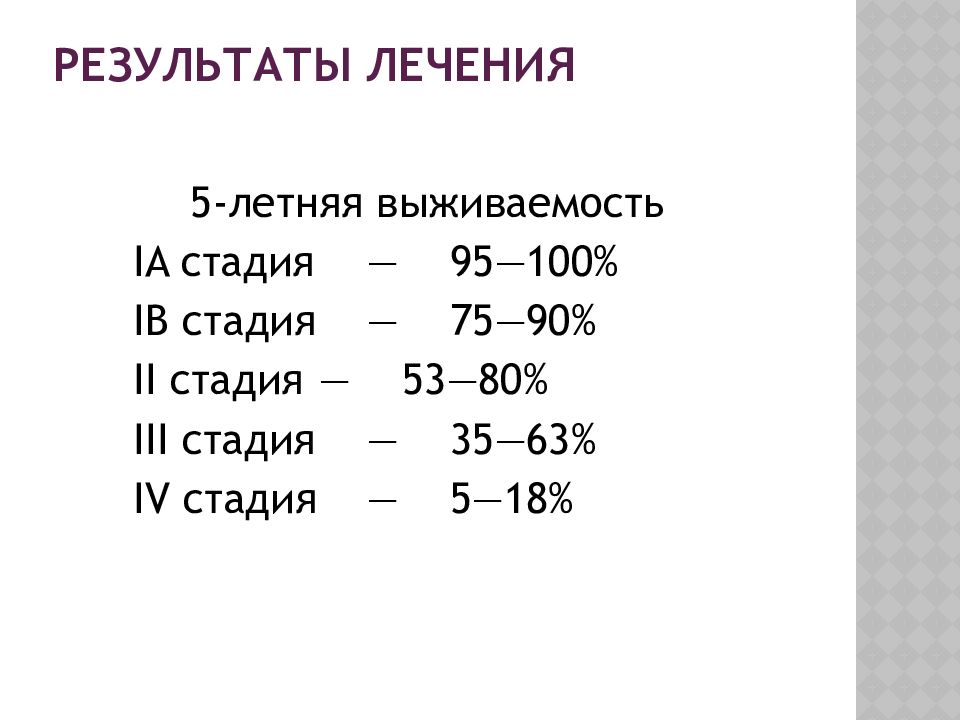

5-летняя выживаемость IA стадия — 95—100% IB стадия — 75—90% II стадия — 53—80% III стадия — 35—63% IV стадия — 5—18%

Слайд 129: Пятилетняя выживаемость больных раком шейки матки молодого возраста в зависимости от стадии

Стадия %

Слайд 130: Лечение

Прогрессирование рака шейки матки – рецидив – метастазы в регионарных лимфатических узлах – отдаленные метастазы

Слайд 131

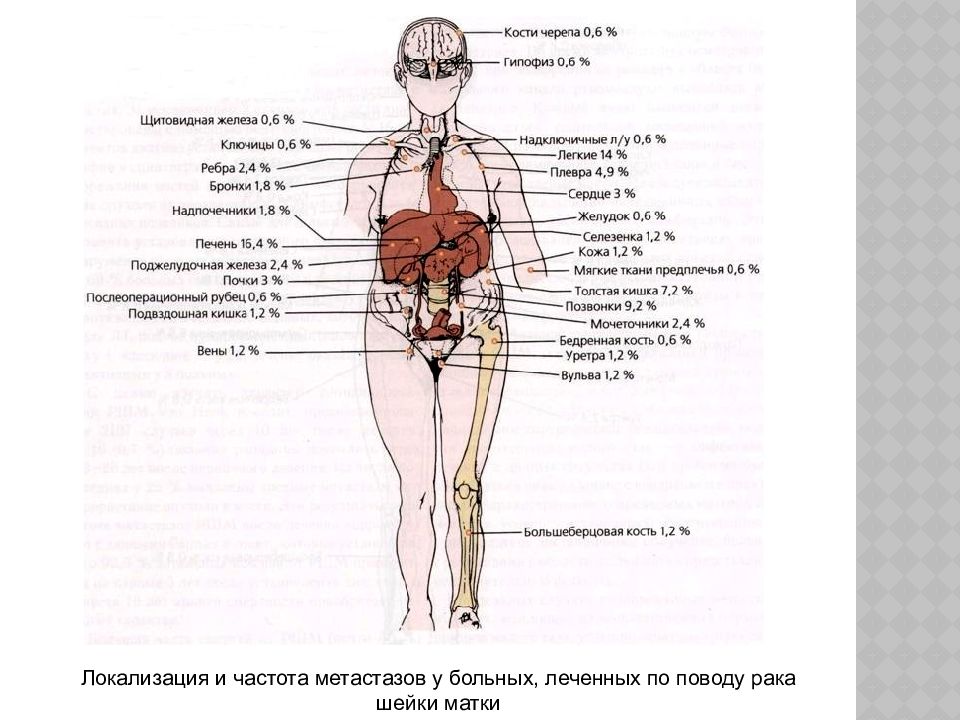

Локализация и частота метастазов у больных, леченных по поводу рака шейки матки

Слайд 132: клиника рецидивов и метастазов ршм

Необъяснимая потеря массы тела Отеки на ногах Боль (ночная) в пояснице, ягодицах, ногах Серозные или кровянистые выделения из влагалища Прогрессирующая обструкция мочеточников Увеличение левого надключичного лимфоузла Боль в груди, кашель, кровохарканье

Слайд 133: Лечение

Рецидив рака шейки матки – после хирургического лечения — лучевая терапия (химиолучевое лечение) опухоль определяется микроскопически 50 Гр опухоль определяется макроскопически 64—66 Гр – при наличии свищей в отсутствие распространения на стенку таза возможна экзентерация малого таза – после лучевой терапии попытка хирургического лечения паллиативная химиотерапия – паллиативная химиотерапия

Слайд 134: Лечение

Регионарные метастазы – исключить отдаленные метастазы – после хирургического лечения попытка удаления + лучевая терапия паллиативная химиотерапия – после лучевой терапии попытка удаления паллиативная химиотерапия Отдаленные метастазы – химиотерапия – паллиативная лучевая терапия при наличии симптомов

Слайд 135: Национальные стандарты лечения

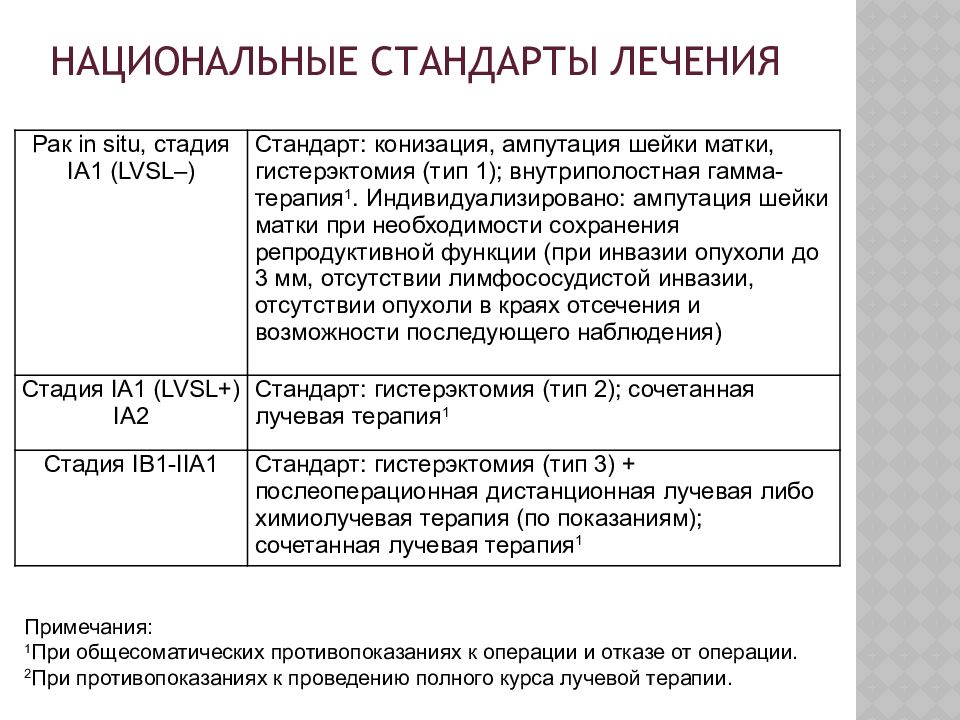

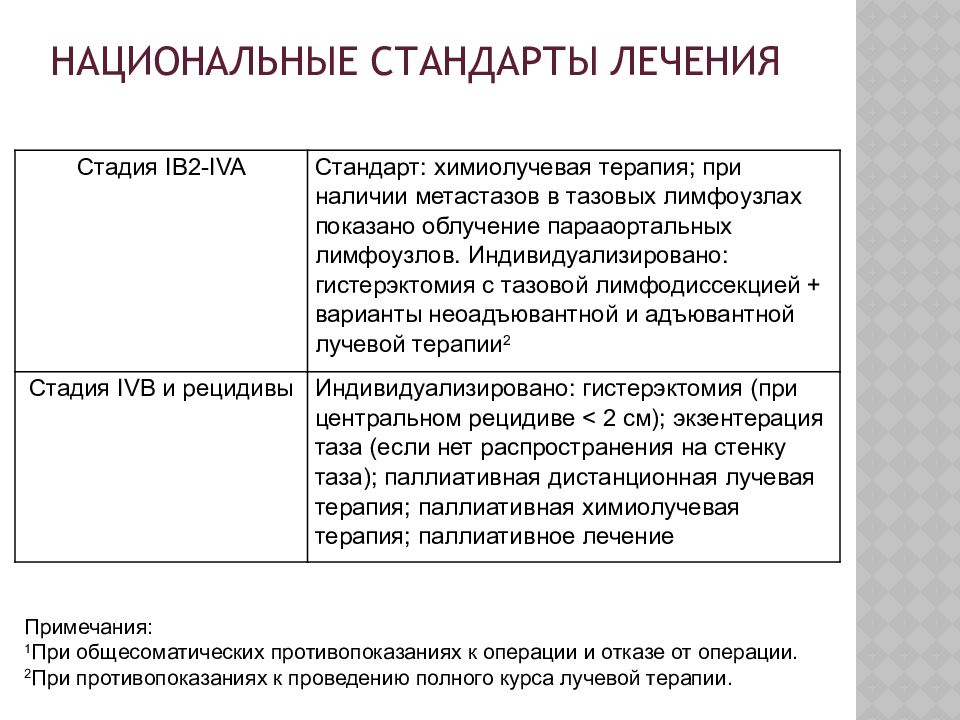

Рак in situ, стадия IA 1 ( LVSL –) Стандарт: конизация, ампутация шейки матки, гистерэктомия (тип 1); внутриполостная гамма-терапия 1. Индивидуализировано: ампутация шейки матки при необходимости сохранения репродуктивной функции (при инвазии опухоли до 3 мм, отсутствии лимфососудистой инвазии, отсутствии опухоли в краях отсечения и возможности последующего наблюдения) Стадия IA 1 ( LVSL +) IA 2 Стандарт: гистерэктомия (тип 2); сочетанная лучевая терапия 1 Стадия IB 1- IIA 1 Стандарт: гистерэктомия (тип 3) + послеоперационная дистанционная лучевая либо химиолучевая терапия (по показаниям); сочетанная лучевая терапия 1 Примечания: 1 При общесоматических противопоказаниях к операции и отказе от операции. 2 При противопоказаниях к проведению полного курса лучевой терапии.

Слайд 136: Национальные стандарты лечения

Стадия IB 2- IVA Стандарт: химиолучевая терапия; при наличии метастазов в тазовых лимфоузлах показано облучение парааортальных лимфоузлов. Индивидуализировано: гистерэктомия с тазовой лимфодиссекцией + варианты неоадъювантной и адъювантной лучевой терапии 2 Стадия IVB и рецидивы Индивидуализировано: гистерэктомия (при центральном рецидиве < 2 см); экзентерация таза (если нет распространения на стенку таза); паллиативная дистанционная лучевая терапия; паллиативная химиолучевая терапия; паллиативное лечение Национальные стандарты лечения Примечания: 1 При общесоматических противопоказаниях к операции и отказе от операции. 2 При противопоказаниях к проведению полного курса лучевой терапии.

Слайд 137: Факторы прогноза

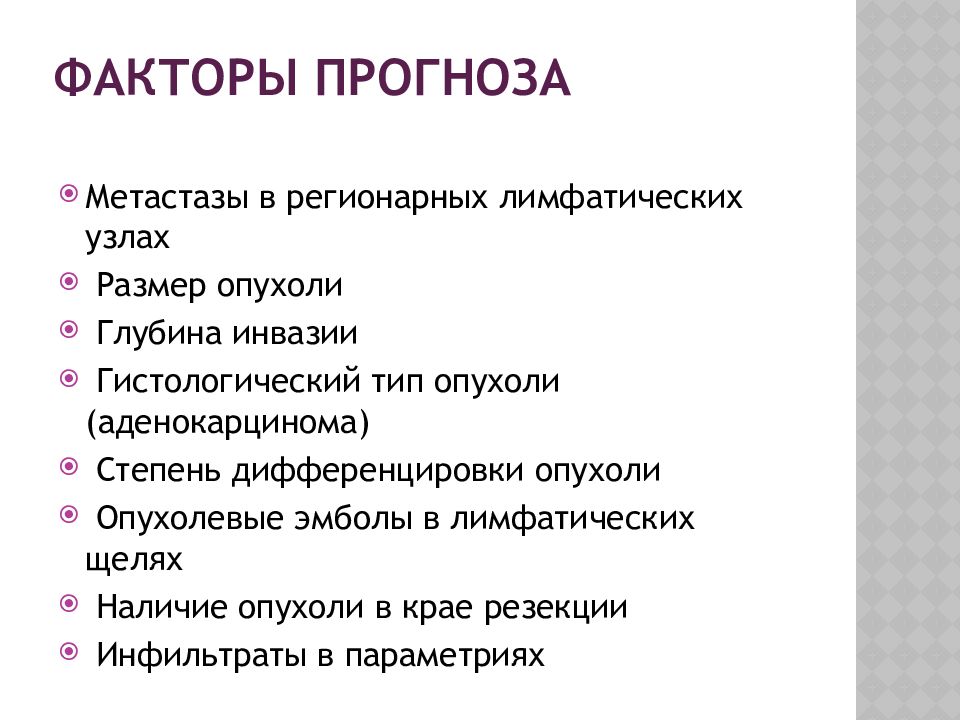

Метастазы в регионарных лимфатических узлах Размер опухоли Глубина инвазии Гистологический тип опухоли ( аденокарцинома ) Степень дифференцировки опухоли Опухолевые эмболы в лимфатических щелях Наличие опухоли в крае резекции Инфильтраты в параметриях

Слайд 138: Профилактика РШМ

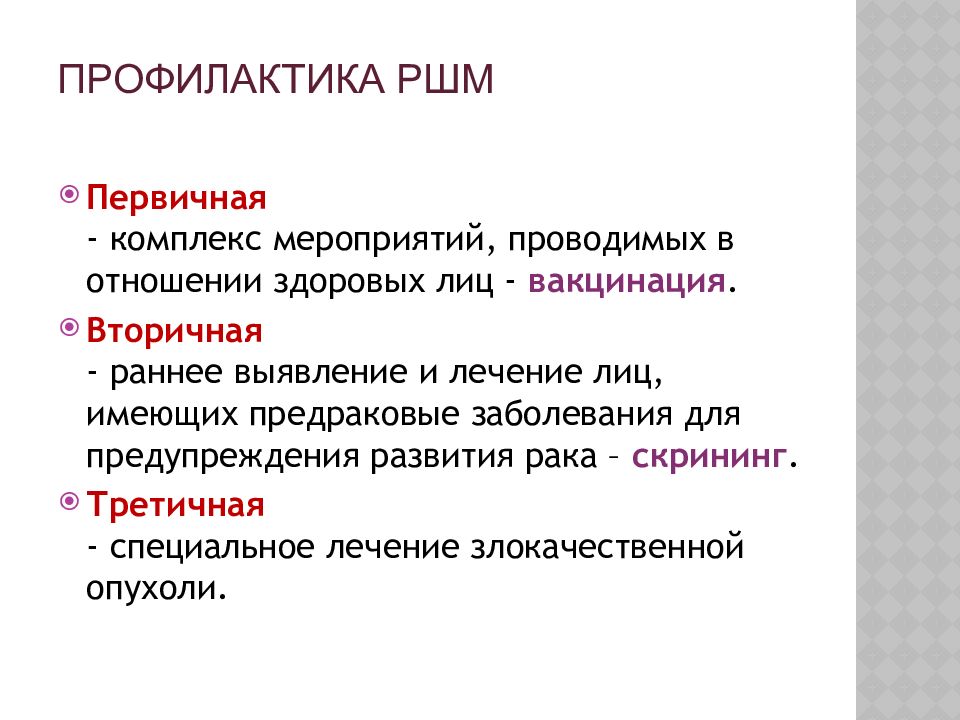

Первичная - комплекс мероприятий, проводимых в отношении здоровых лиц - вакцинация. Вторичная - раннее выявление и лечение лиц, имеющих предраковые заболевания для предупреждения развития рака – скрининг. Третичная - специальное лечение злокачественной опухоли.

Слайд 139: Реализаторы программы профилактики

Первичная Профилактика Вторичная Третичная Социальные служащие Организаторы здравоохранения Акушер-гинекологи Акушерки Онкологи Онкологи: хирурги радиологи химиотерапевты Социальные служащие Организаторы здравоохранения Акушер-гинекологи Акушерки Онкологи

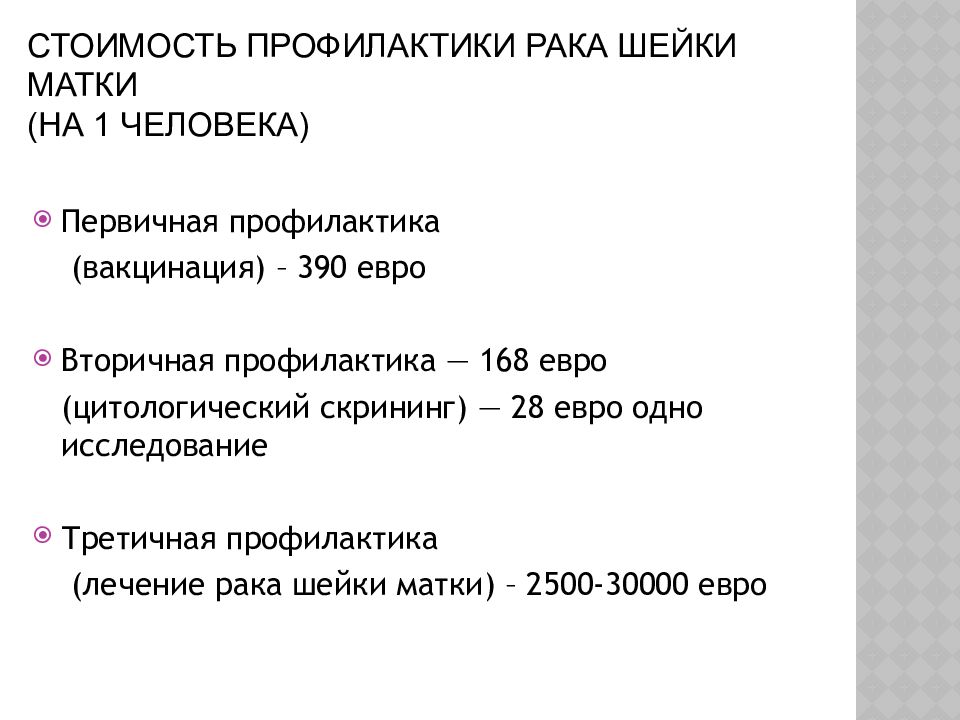

Слайд 140: Стоимость профилактики рака шейки матки (на 1 человека)

Первичная профилактика (вакцинация) – 390 евро Вторичная профилактика — 168 евро (цитологический скрининг) — 28 евро одно исследование Третичная профилактика (лечение рака шейки матки) – 2500-30000 евро

Слайд 141

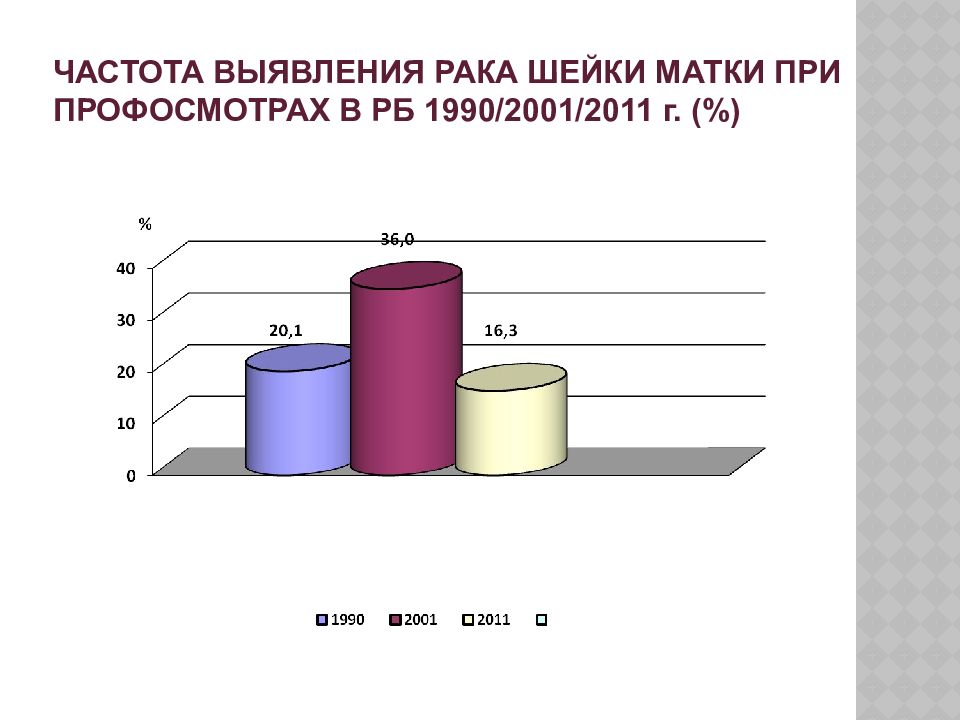

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ПРОФОСМОТРАХ В РБ 1990/2001/2011 г. (%)

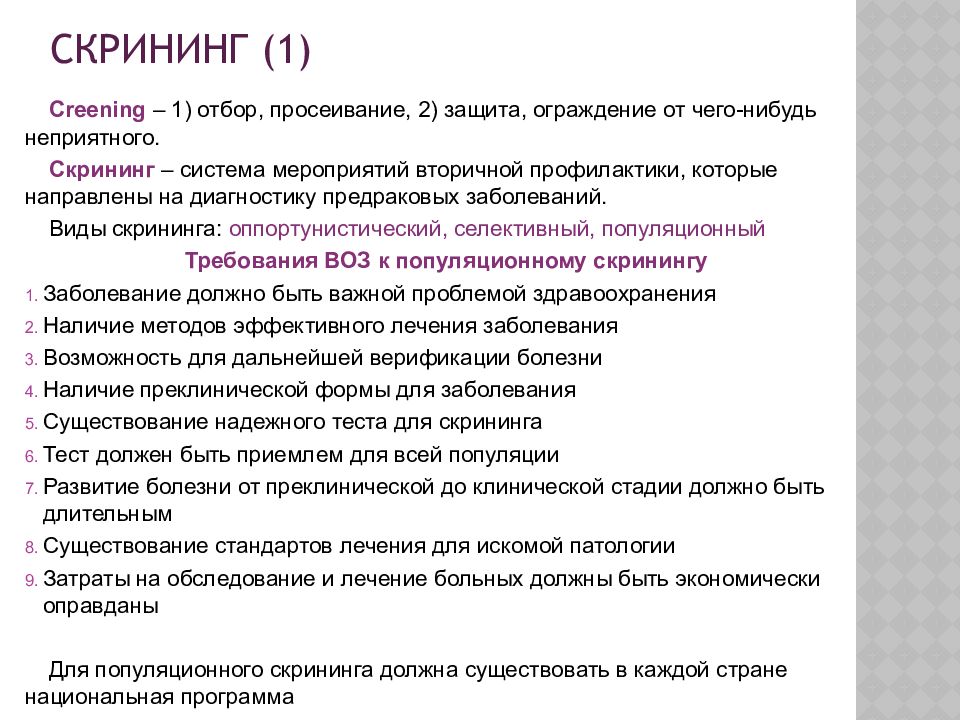

Слайд 142: Скрининг (1)

Creening – 1) отбор, просеивание, 2) защита, ограждение от чего-нибудь неприятного. Скрининг – система мероприятий вторичной профилактики, которые направлены на диагностику предраковых заболеваний. Виды скрининга: оппортунистический, селективный, популяционный Требования ВОЗ к популяционному скринингу Заболевание должно быть важной проблемой здравоохранения Наличие методов эффективного лечения заболевания Возможность для дальнейшей верификации болезни Наличие преклинической формы для заболевания Существование надежного теста для скрининга Тест должен быть приемлем для всей популяции Развитие болезни от преклинической до клинической стадии должно быть длительным Существование стандартов лечения для искомой патологии Затраты на обследование и лечение больных должны быть экономически оправданы Для популяционного скрининга должна существовать в каждой стране национальная программа

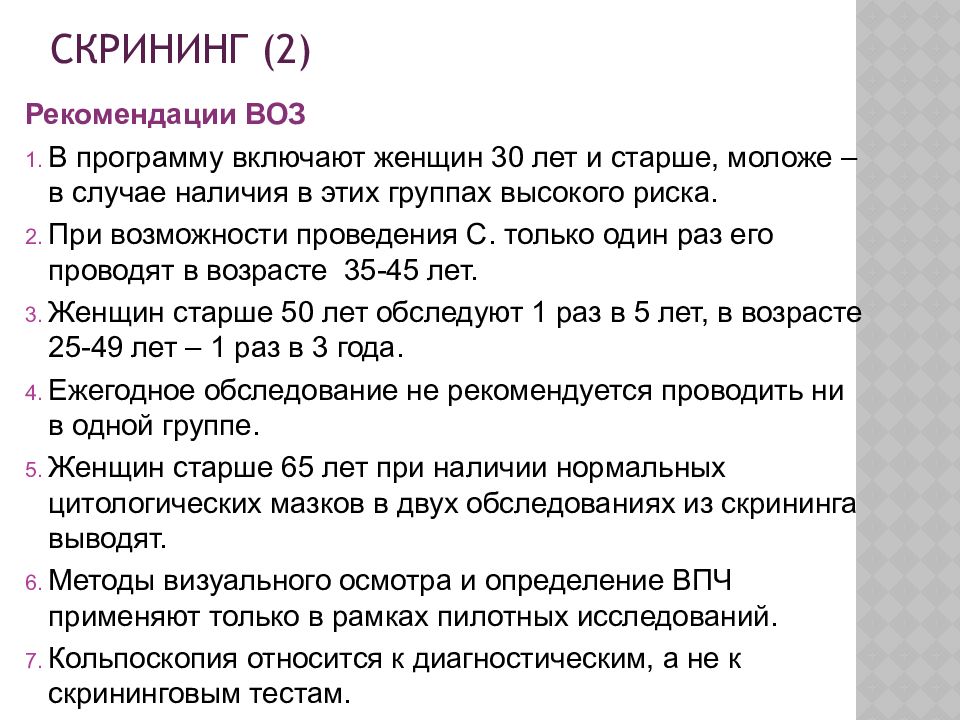

Слайд 143: Скрининг (2)

Рекомендации ВОЗ В программу включают женщин 30 лет и старше, моложе – в случае наличия в этих группах высокого риска. При возможности проведения С. только один раз его проводят в возрасте 35-45 лет. Женщин старше 50 лет обследуют 1 раз в 5 лет, в возрасте 25-49 лет – 1 раз в 3 года. Ежегодное обследование не рекомендуется проводить ни в одной группе. Женщин старше 65 лет при наличии нормальных цитологических мазков в двух обследованиях из скрининга выводят. Методы визуального осмотра и определение ВПЧ применяют только в рамках пилотных исследований. Кольпоскопия относится к диагностическим, а не к скрининговым тестам.

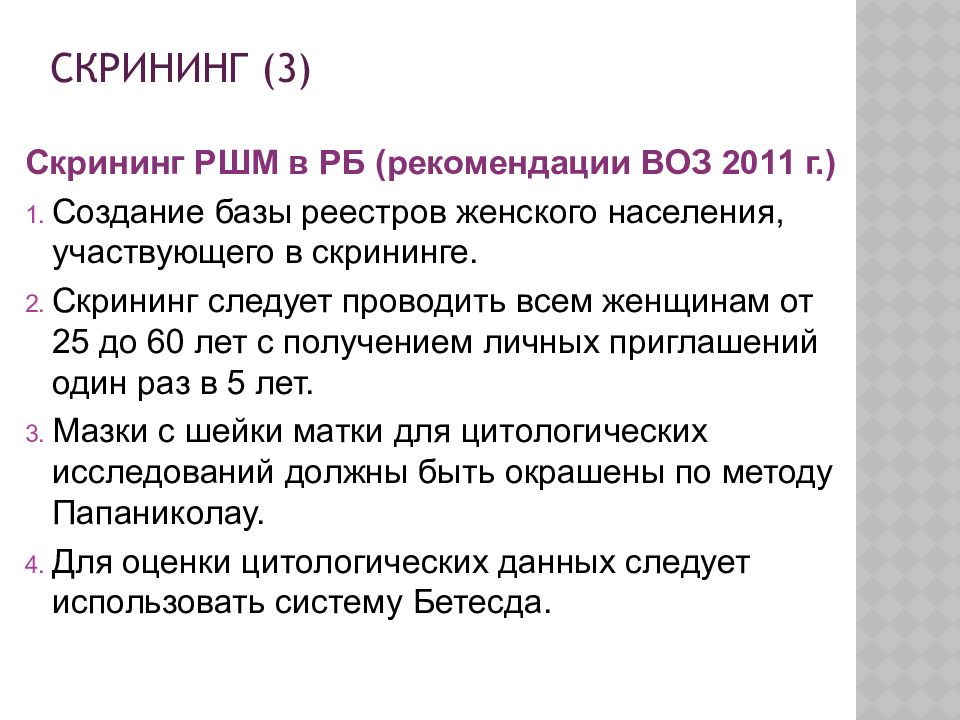

Слайд 144: Скрининг (3)

Скрининг РШМ в РБ (рекомендации ВОЗ 2011 г.) Создание базы реестров женского населения, участвующего в скрининге. Скрининг следует проводить всем женщинам от 25 до 60 лет с получением личных приглашений один раз в 5 лет. Мазки с шейки матки для цитологических исследований должны быть окрашены по методу Папаниколау. Для оценки цитологических данных следует использовать систему Бетесда.

Слайд 148

Папаниколау Дисплазия CIN Бетесда Класс 1 Норма Норма Норма Класс 2 Атипия Атипия ASC Класс 3 Легкая дисплазия Умеренная дисплазия Тяжелая дисплазия CIN 1 CIN II CIN III LSIL HSIL HSIL Класс 4 Карцинома in situ CIN III HSIL Класс 5 Инвазивный рак Рак Инвазивный рак Терминологическое соответствие различных морфологических классификаций Примечание : ASC – атипия клеток плоского эпителия LSIL – низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения HSIL – высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения

Слайд 149: Этапы результативности вторичной профилактики ( скрининг и ранняя диагностика)

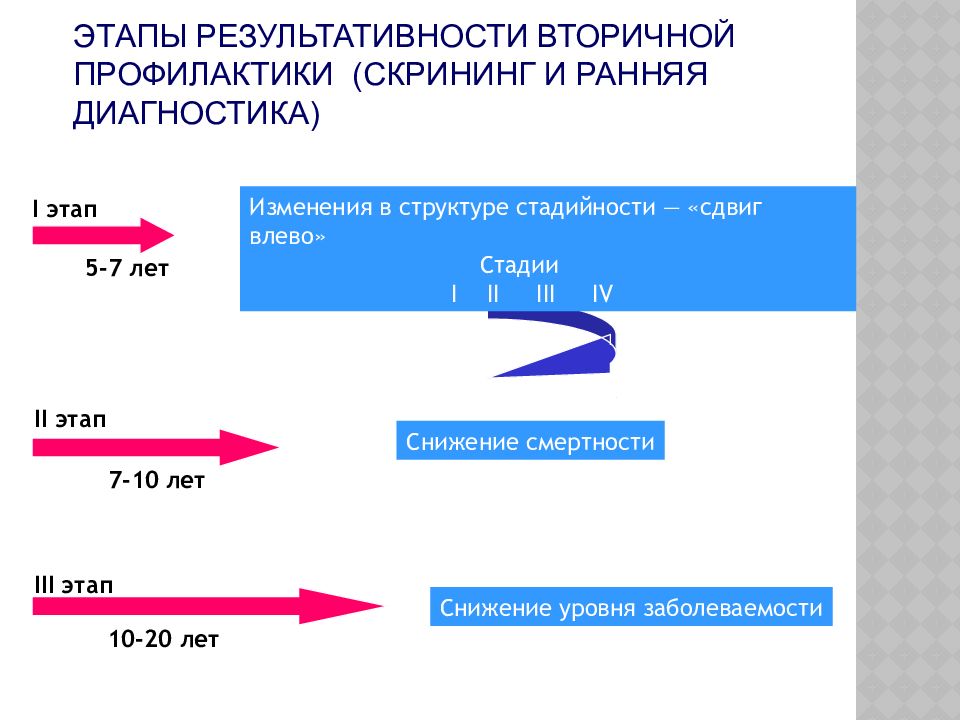

I этап Изменения в структуре стадийности — « сдвиг влево» Cтадии I II III IV II этап Cнижение смертности II I этап Снижение уровня заболеваемости 5-7 лет 7-10 лет 10-20 лет

Слайд 150: вакцинация

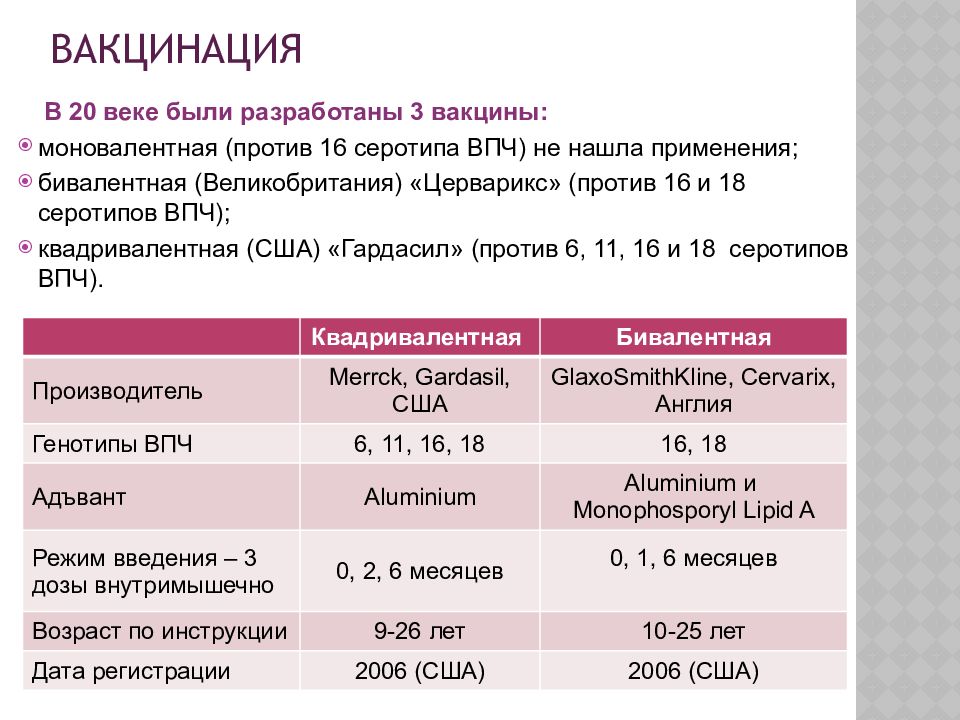

В 20 веке были разработаны 3 вакцины: моновалентная (против 16 серотипа ВПЧ) не нашла применения; бивалентная (Великобритания) « Церварикс » (против 16 и 18 серотипов ВПЧ); квадривалентная (США) «Гардасил» (против 6, 11, 16 и 18 серотипов ВПЧ). Квадривалентная Бивалентная Производитель Merrck, Gardasil, США GlaxoSmithKline, Cervarix, Англия Генотипы ВПЧ 6, 11, 16, 18 16, 18 Адъвант Aluminium Aluminium и Monophosporyl Lipid A Режим введения – 3 дозы внутримышечно 0, 2, 6 месяцев 0, 1, 6 месяцев Возраст по инструкции 9-26 лет 10-25 лет Дата регистрации 2006 (США) 2006 (США)

Слайд 151: вакцинация

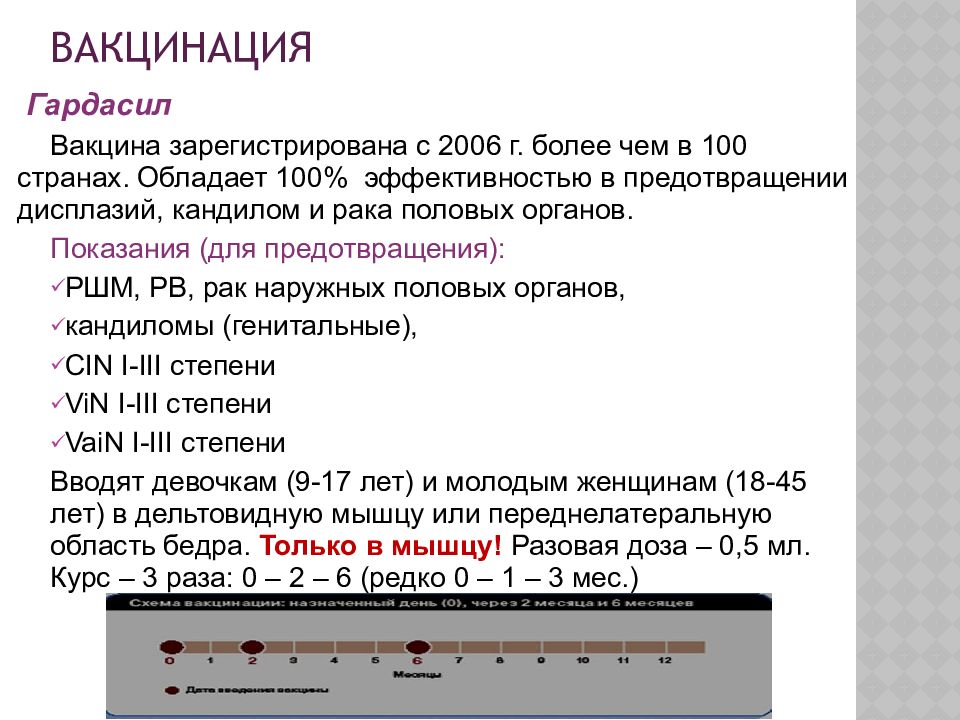

Гардасил Вакцина зарегистрирована с 2006 г. более чем в 100 странах. Обладает 100% эффективностью в предотвращении дисплазий, кандилом и рака половых органов. Показания (для предотвращения): РШМ, РВ, рак наружных половых органов, кандиломы (генитальные), CIN I-III степени ViN I-III степени VaiN I-III степени Вводят девочкам (9-17 лет) и молодым женщинам (18-45 лет) в дельтовидную мышцу или переднелатеральную область бедра. Только в мышцу! Разовая доза – 0,5 мл. Курс – 3 раза: 0 – 2 – 6 (редко 0 – 1 – 3 мес.)

Слайд 152: вакцинация

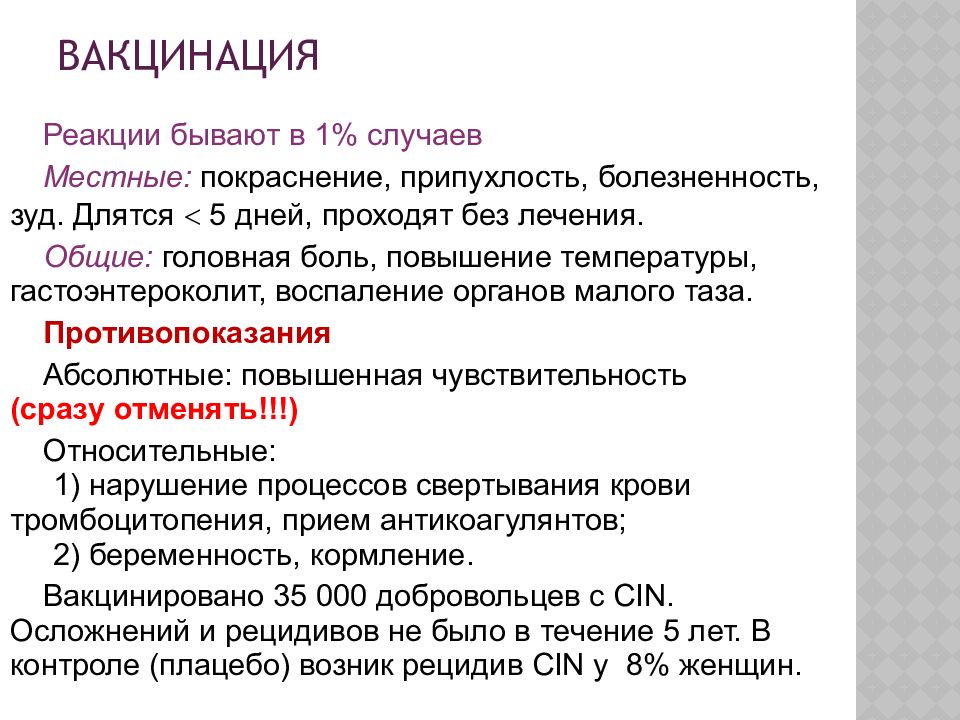

Реакции бывают в 1% случаев Местные: покраснение, припухлость, болезненность, зуд. Длятся 5 дней, проходят без лечения. Общие: головная боль, повышение температуры, гастоэнтероколит, воспаление органов малого таза. Противопоказания Абсолютные: повышенная чувствительность (сразу отменять!!!) Относительные: 1) нарушение процессов свертывания крови тромбоцитопения, прием антикоагулянтов; 2) беременность, кормление. Вакцинировано 35 000 добровольцев с CIN. Осложнений и рецидивов не было в течение 5 лет. В контроле (плацебо) возник рецидив CIN у 8% женщин.

Слайд 153: вакцинация

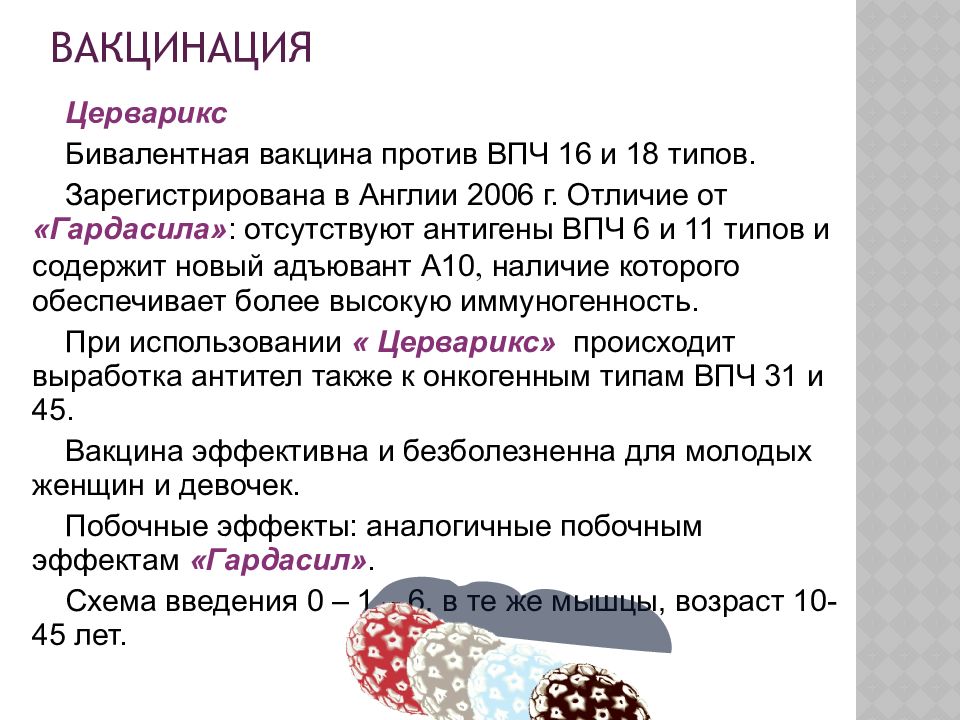

Церварикс Бивалентная вакцина против ВПЧ 16 и 18 типов. Зарегистрирована в Англии 2006 г. Отличие от « Гардасила » : отсутствуют антигены ВПЧ 6 и 11 типов и содержит новый адъювант А10 наличие которого обеспечивает более высокую иммуногенность. При использовании « Церварикс » происходит выработка антител также к онкогенным типам ВПЧ 31 и 45. Вакцина эффективна и безболезненна для молодых женщин и девочек. Побочные эффекты: аналогичные побочным эффектам «Гардасил». Схема введения 0 – 1 – 6, в те же мышцы, возраст 10-45 лет.

Слайд 154: Общие данные

Вакцина не предназначена для лечения существующих заболеваний Вакцина не защищает от заболеваний, вызванных типами ВПЧ, не входящими в вакцину Как и любая другая вакцина, вакцины « Гардасил» и « Церварикс» не могут защитить всех вакцинированных Вакцинация не заменяет и не отменяет проведение скрининговых осмотров!!!

Слайд 155

Факторы, снижающие риск возникновения рака шейки матки Увеличение возраста женщины в момент начала половой жизни Воздержание от беспорядочных половых связей Использование барьерных методов контрацепции Отказ от курения

Слайд 156

Нерадикальная операция Рак культи шейки матки Неадекватные условия для проведения СЛТ Не следует выполнять при миомах надвлагалищную ампутацию матки, необходимо расширять объем операции до гистерэктомии

Слайд 157

Злокачественные опухоли шейки матки Саркома шейки матки. Составляет 0,55% среди всех злокачественных опухолей ШМ а) лейомиосаркома – редко встречается, плохой прогноз; б) эмбриональная рабдомиосаркома бывает в репродуктивном возрасте Лимфомы Клиника – 1) кровотечение из влагалища – в 54% случаев 2) наличие во влагалище опухолевых масс- 12% 3) диспареуния – 5% Меланома шейки матки. Протекает бессимптомно у 90% больных 10% пациенток имеют кровотечение из влагалища Возраст 40-50 лет. Опухоль в виде черного пятна на шейке матки. Выявляют на I-II стадии. Лечение - оперативное. 5-летняя выживаемость при I стадии – 40%, при II – 14%.