Первый слайд презентации: С з г м у ИМ.и.и. Мечникова Кафедра оперативной и клинической хирургии с курсом топографической анатомии

4 курс Практическое занятие № 2

Слайд 2: Классификация травмы живота:

изолированная, множественная, сочетанная. комбинированная. Кроме того, травма живота делится на большие группы: открытую и закрытую. Открытые повреждения живота бывают двух видов: непроникающие и проникающие. Критерием служит повреждение париетального листка брюшины.

Слайд 3: Травма живота

Кроме того, травма живота делится на большие группы: открытую и закрытую. Открытые повреждения живота: Непроникающие Проникающие Критерием служит повреждение париетального листка брюшины

Слайд 4

Непроникающие ранения делятся на 2 группы: 1.Ранение тканей брюшной стенки 2.Ранение внебрюшинно расположенных органов. Проникающие ранения бывают 2 видов: 1. Без повреждения внутренних органов. 2.С повреждением внутренних органов.

Слайд 5: По виду поврежденного органа:

1.Повреждение полого органа. 2.Повреждение паренхиматозного органа. 3.Повреждение полого и паренхиматозного органов. 4.Повреждение крупных сосудов.

Первый этап – рассечение раны. Второй этап – удаление инородных тел из зоны повреждений. Третий этап – иссечение нежизнеспособных тканей. Четвертый этап – оперативные вмешательства на поврежденных органах и структурах. Пятый этап – дренирование раневого канала и всех карманов раны с использованием трубок и вакуумных дренажей. Шестой этап – закрытие раны.

Слайд 7

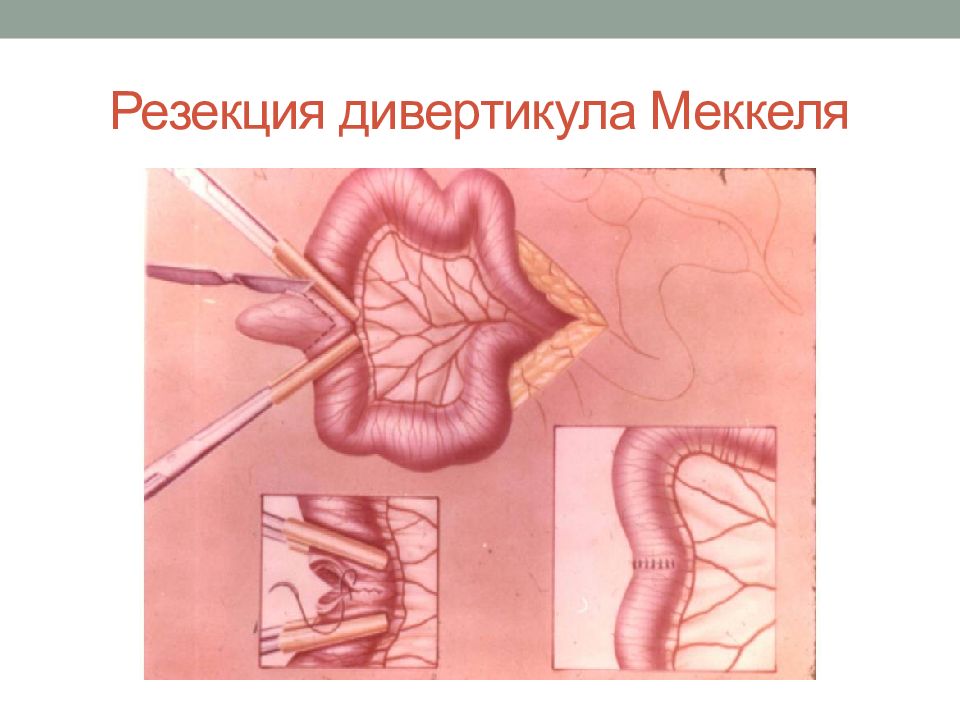

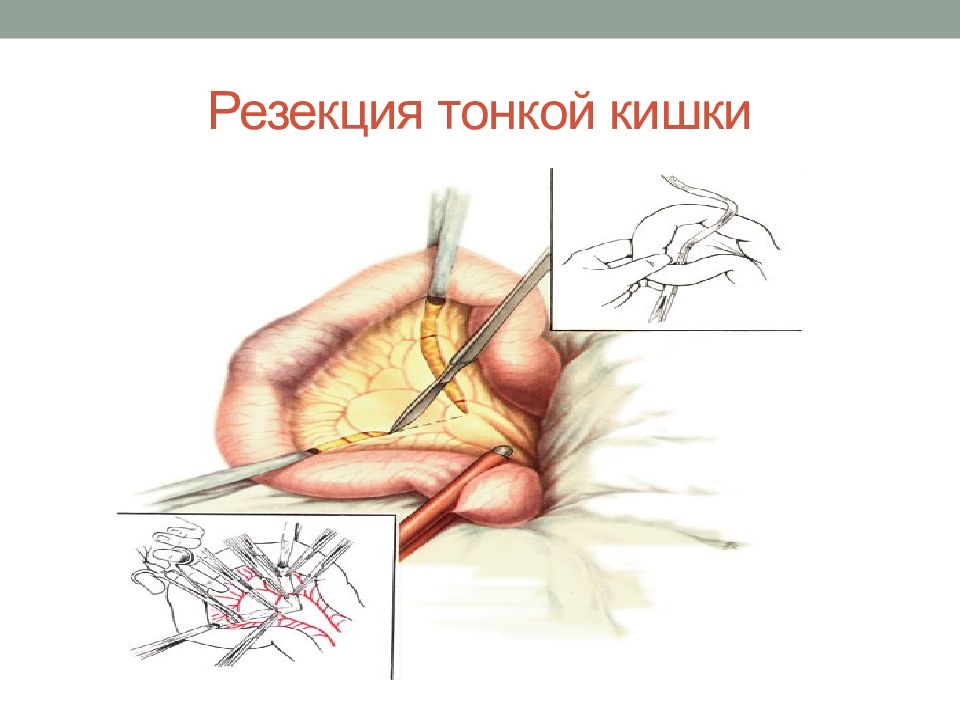

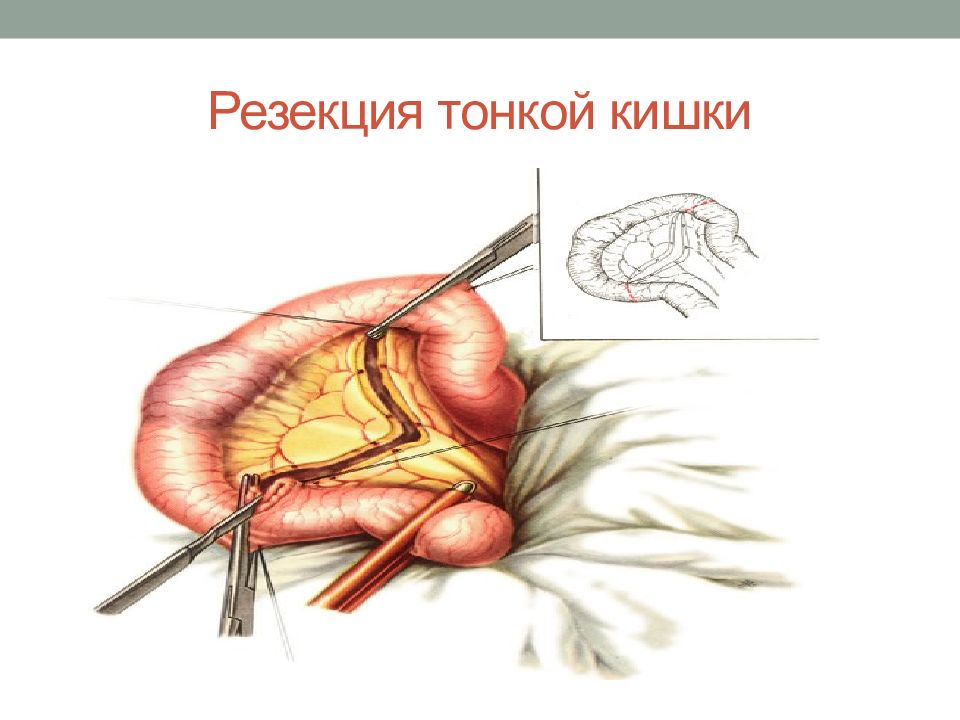

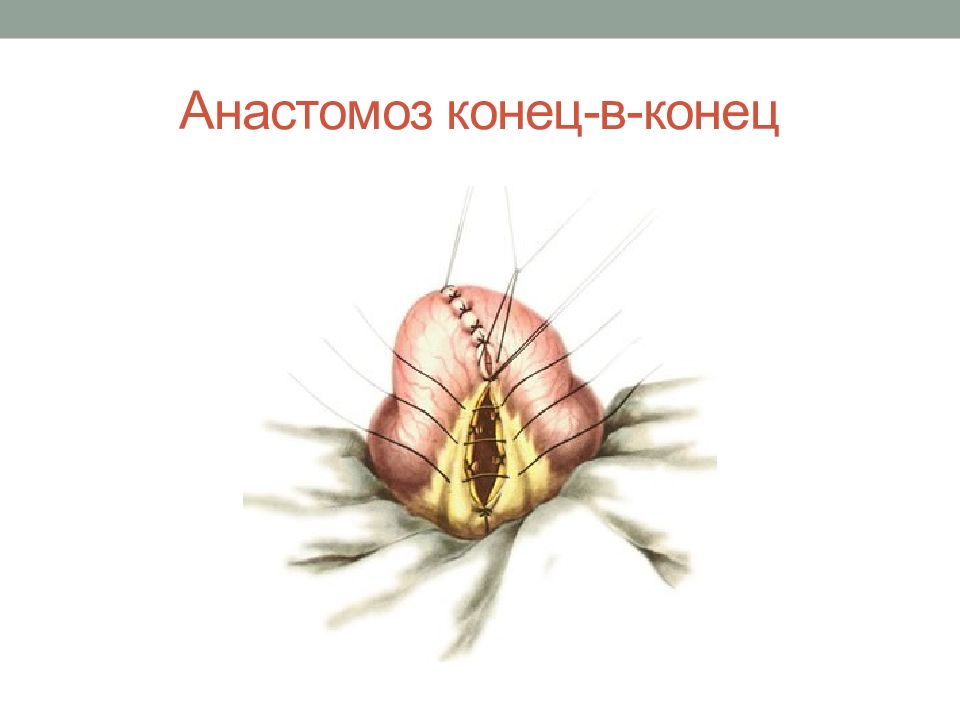

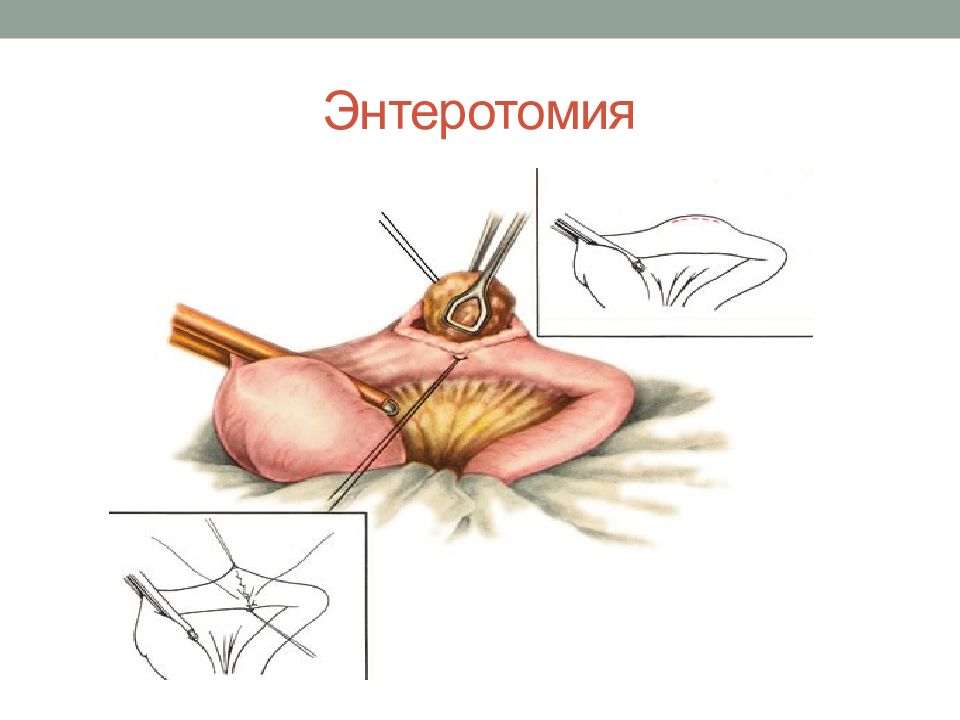

В случае ранений тонкой кишки применяются ушивание ран или резекция кишки. Ушивание возможно при наличии одной или нескольких ран, расположенных на значительном расстоянии друг от друга, когда размер их не превышает полуокружности кишки. Рана кишки после экономного иссечения краев ушивается в поперечном направлении двухрядным швом.

Слайд 8

В стенке пищеварительной трубки обычно различают четыре основных оболочки: слизистая; подслизистая; мышечная; 4) серозная

Слайд 9

Для практической хирургии важен футлярный принцип строения стенок пищеварительного канала, с учетом которого выделяют: — наружный футляр, состоящий из серозной и мышечной оболочек; — внутренний футляр, образованный слизистой и подслизистой оболочками.

Слайд 10: Внутренний и наружный футляры подвижны относительно друг друга

1. При рассеченной стенке пищевода в наибольшей степени сокращается внутренний футляр — подслизистая и слизистая оболочки. 2. При повреждении стенки желудка в наибольшей степени в стороны от разреза смещается наружный футляр — серозная и мышечная оболочки. 3. При ранении тонкой и толстой кишки оба футляра сочетанно расходятся приблизительно в равной степени.

Слайд 11: Свойства серозной оболочки

1. Соединенные поверхности серозной оболочки через 12-14 ч прочно склеиваются между собой. 2. Через 24-48 ч серозные слои прочно срастаются. Таким образом, наложение швов на серозную оболочку обеспечивает герметичность кишечного шва.

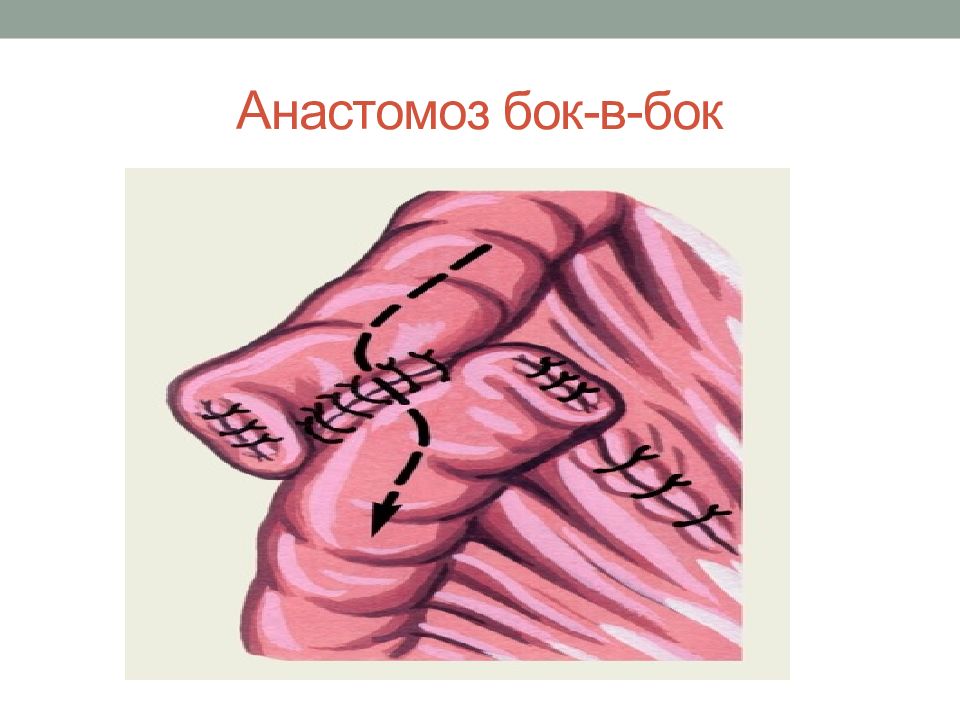

Слайд 22: Анастомоз бок-в-бок

Слайд 27

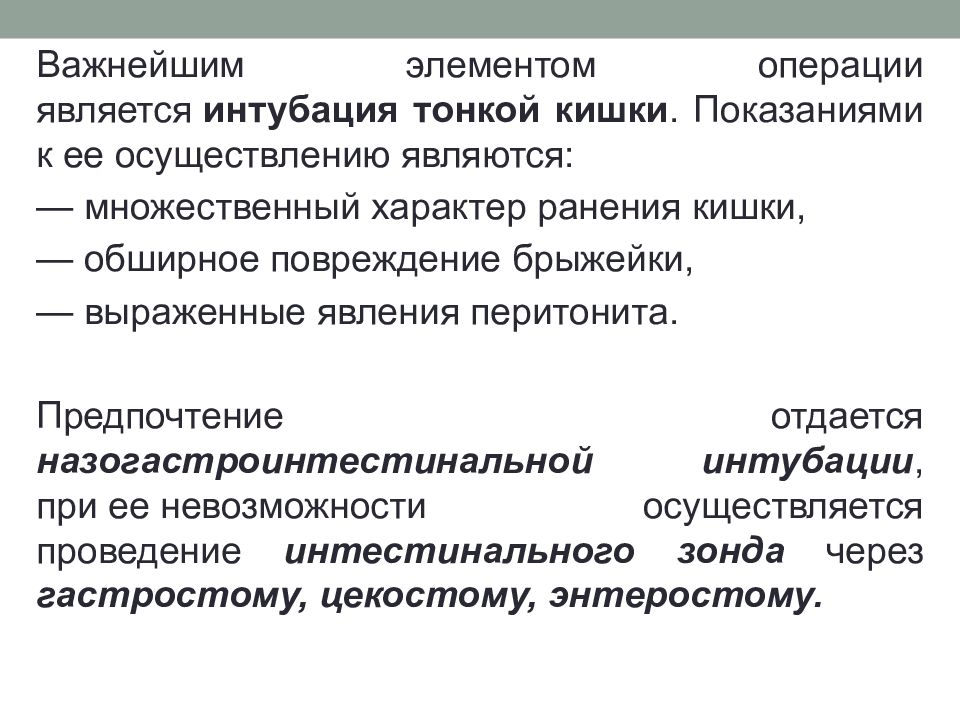

Важнейшим элементом операции является интубация тонкой кишки. Показаниями к ее осуществлению являются: — множественный характер ранения кишки, — обширное повреждение брыжейки, — выраженные явления перитонита. Предпочтение отдается назогастроинтестинальной интубации, при ее невозможности осуществляется проведение интестинального зонда через гастростому, цекостому, энтеростому.

Слайд 28: Требования к кишечному шву

Герметичность Гемостатический эффект Механическая прочность Асептичность

Слайд 29: Требования к кишечному шву

Герметичность : механическая и биологическая (достигается за счет слипания брюшины, что предупреждает выходу микрофлоры из просвета кишечника)

Слайд 30: Требования к кишечному шву

Гемостатический эффект (обязательное прошивание подслизистого слоя, т.к. он содержит максимальное количество сосудов);

Слайд 31: Требования к кишечному шву

Механическая прочность (максимальной прочностью обладает подслизистый слой, поэтому необходим обязательный его захват) Асептичность (смена инструментов после наложения сквозных швов)

Слайд 33: Ручной кишечный шов

Краевой, т.е. проходит через края полого органа «Прикраевой», т.е.располагаться на некотором расстоянии от каждого края раны Комбинированным (многоэтапным)

Слайд 34: Краевые кишечные швы

Однофутлярные Серозно-мышечные с узлами на поверхности органа Серозно-мышечные с узлами, направленными в просвет органа Двуфутлярные Серозно-мышечно-подслизистый Сквозной шов (однорядный и обвивной)

Слайд 35: Прикраевые» швы (погружающие)

Двухстежковый серо-серозный узловой шов Ламберта Непрерывный объемный серозно-мышечный шов Плоскостные серозно-мышечные швы (кисетный, полукисетный, П-образный, Z - образный)

Слайд 36: Классификация кишечных швов

По количеству захватываемых слоев стенки ЖКТ. • По количеству рядов. • По способности к биодеградации. • По технике исполнения.

Слайд 37: Классификация кишечных швов

По количеству захватываемых слоев стенки ЖКТ: серозно-мышечный серозно-мышечно-подслизистый серозно-серозный

Слайд 38: Классификация кишечных швов

По количеству рядов Однорядный Двухрядный Трёхрядный ;

Слайд 39: Классификация кишечных швов

По способности к биодеградации Рассасывающийся Нерассасывающийся По технике исполнения Одиночный узловой Непрерывный обвивной Непрерывный матрацный Одиночный П-образный Кисетный Z-образный.

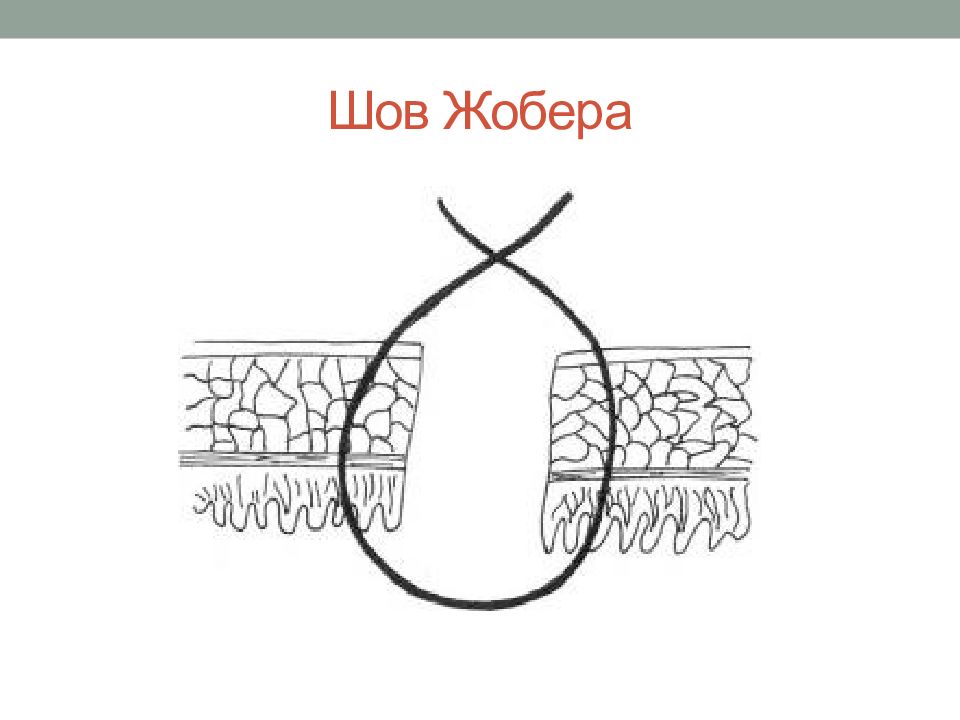

Слайд 41: Шов Жобера

краевой через все слои: этот вид шва используют для достижения надежного соединения серозных листков. «+» нить проходит через серозную и мышечную оболочку параллельно оси органа, что уменьшает опасность прорезания. Располагать узел необходимо на менее подвижном органе или на более измененной стенке.

Слайд 43: Шов Бира

краевой серозно-мышечный: в шов захватывают серозную и мышечную оболочки «+» биологический герметизм «-» гемостатический эффект и прочность недостаточна

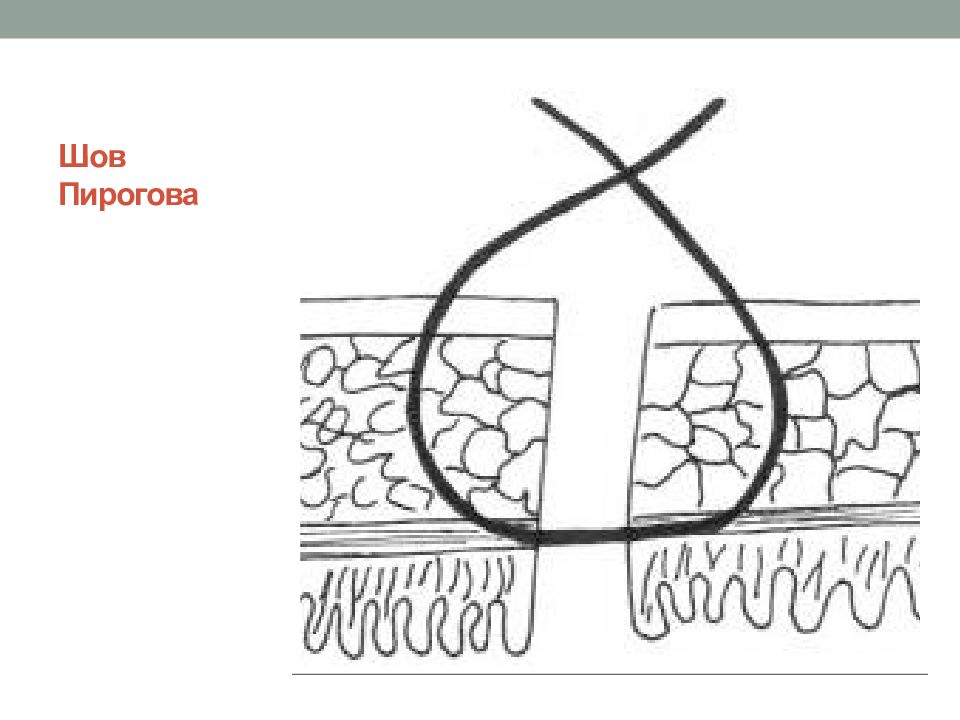

Слайд 44: Шов Пирогова

краевой серозно-мышечно-подслизистый : в шов захватывают серозную и мышечную оболочки, а также подслизистый слой, который обладает наибольшей прочностью

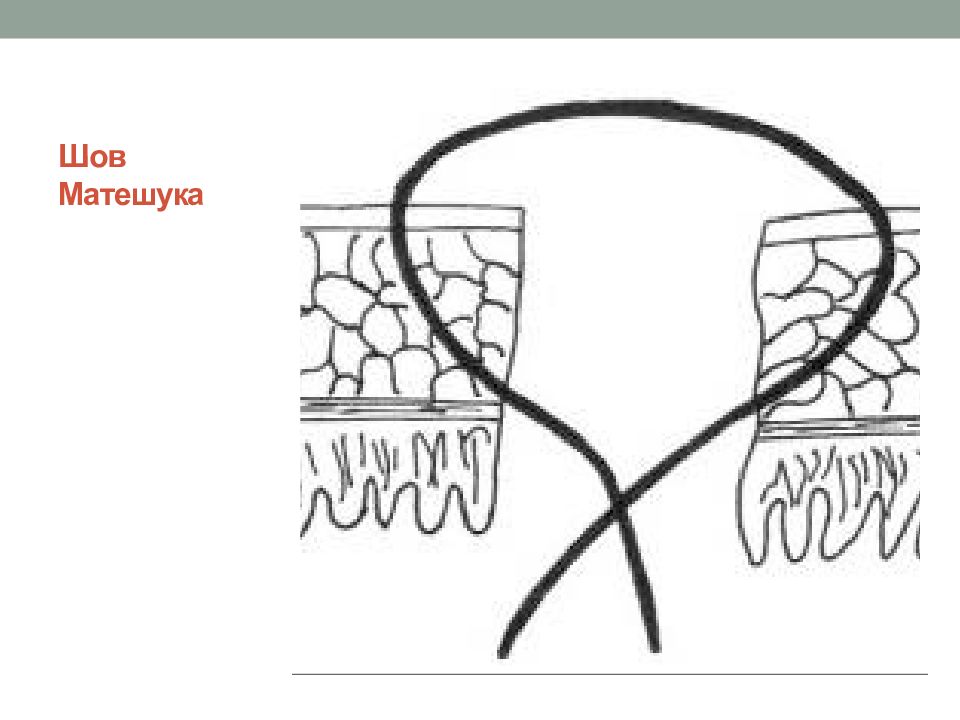

Слайд 46: Шов Матешука

краевой серозно-мышечно-подслизистый с внутренним расположением узелков. Иглу вкалывают со стороны края раны в подслизистый слой и через мышечную и серозную оболочки нить выводят наружу одной стороны. На противоположной стороне нить проводят через серозно – мышечную оболочку и подслизистый слой. Узлы завязывают со стороны просвета кишки.

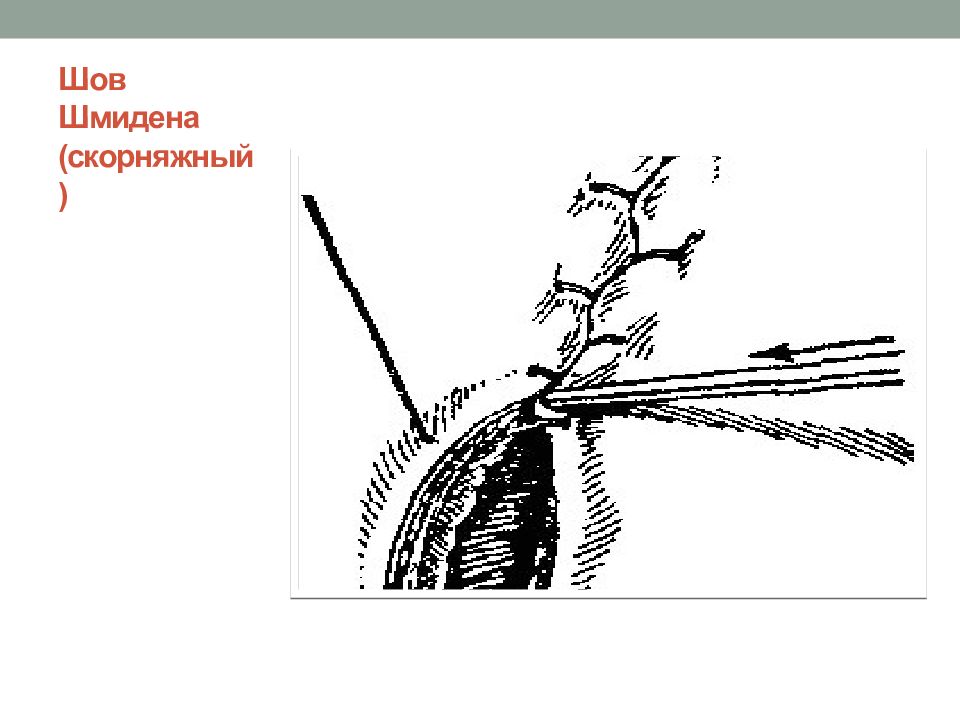

Слайд 48: Шов Шмидена (скорняжный)

Непрерывный обвивной вворачивающий шов ( вкол иглы со стороны слизистой) «+» Шов гемостатичен, «-» выворачивание слизистой способствует инфицированию линии шва

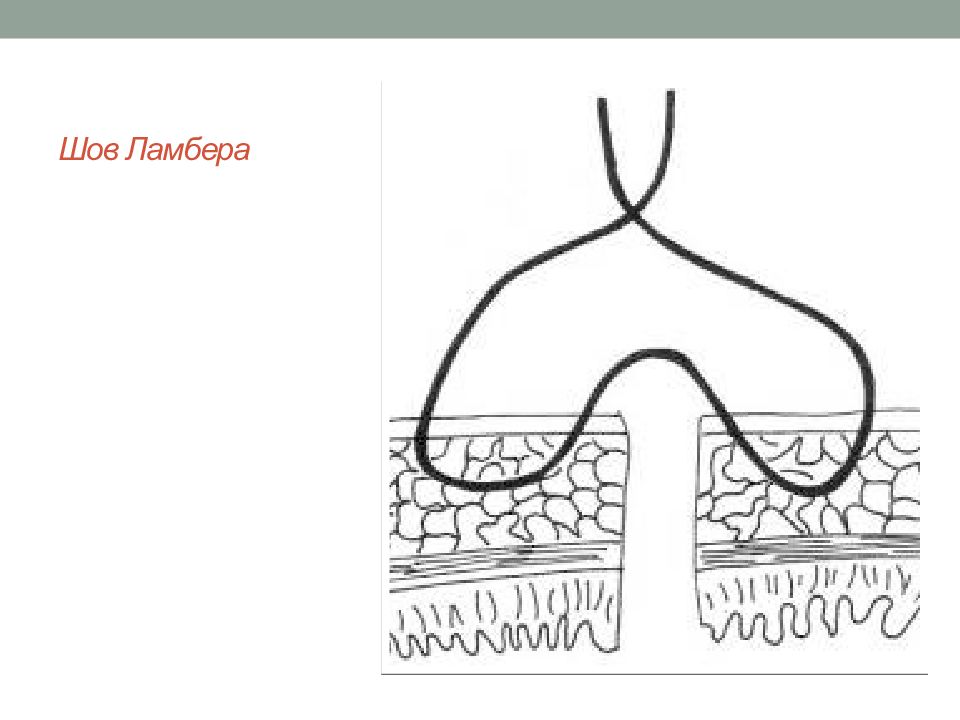

Слайд 50: Шов Ламберта

Серо-серозный и серозно-мышечный узловой шов, наиболее часто применяемый для наложения второго ряда швов

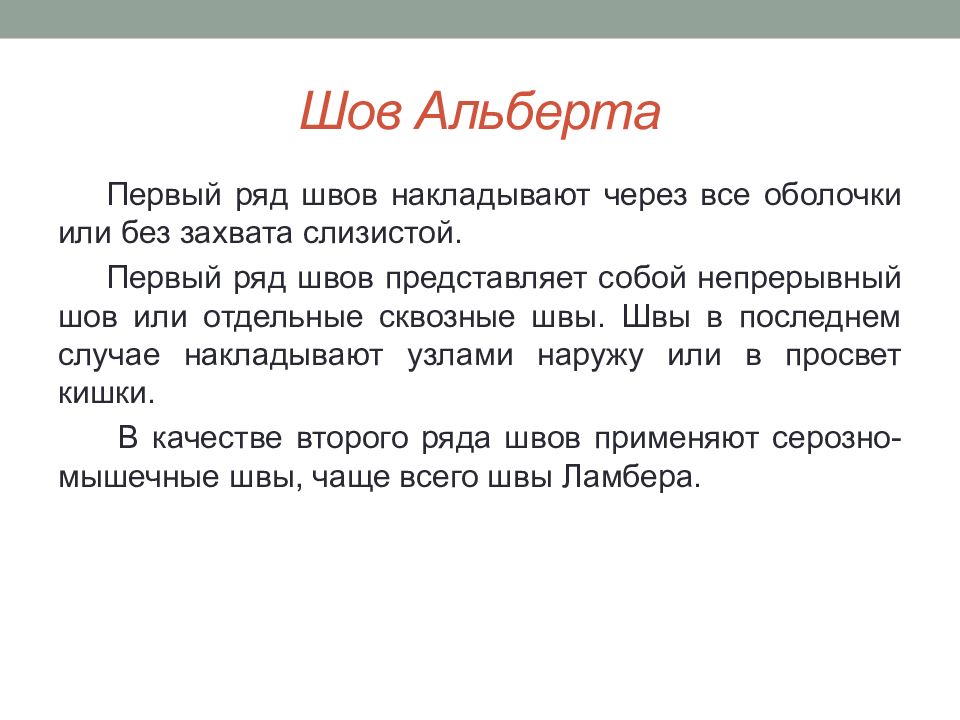

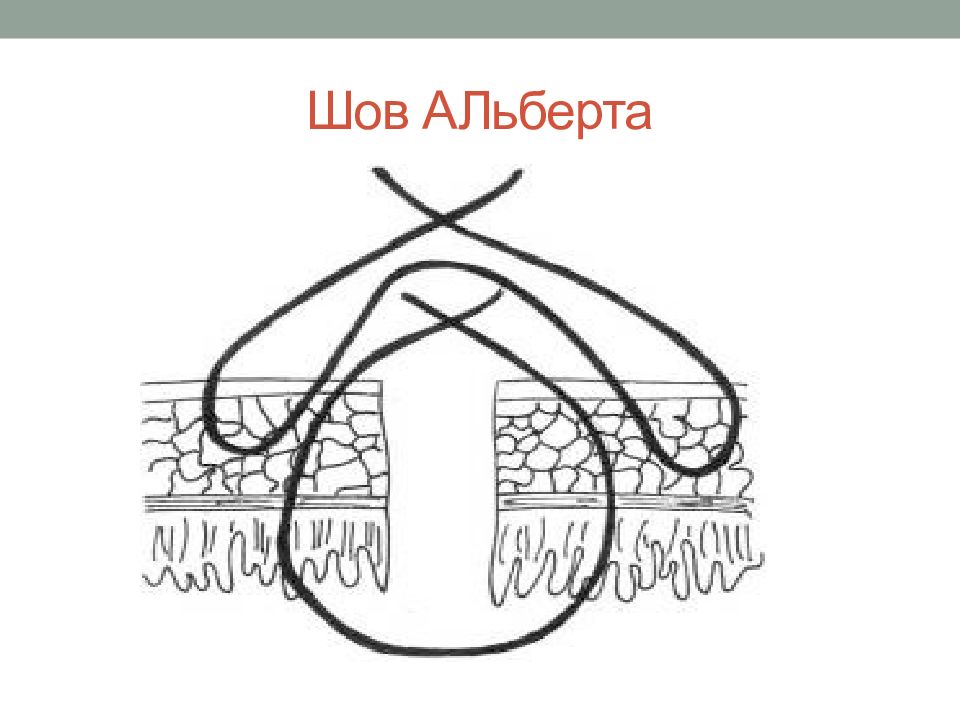

Слайд 53: Шов Альберта

Первый ряд швов накладывают через все оболочки или без захвата слизистой. Первый ряд швов представляет собой непрерывный шов или отдельные сквозные швы. Швы в последнем случае накладывают узлами наружу или в просвет кишки. В качестве второго ряда швов применяют серозно-мышечные швы, чаще всего швы Ламбера.