Первый слайд презентации: СРС «Туберкулёма легких»

Слайд 2: План:

Введение Этиология и классификация Патогенез Клиника Диагностика Лечение Литература

Слайд 3

Туберкулема легких — клиническая форма туберкулеза, при которой в легочной ткани формируется инкапсулированное казеозно-некротическое объемное образование диаметром более 12 мм. 2-6% среди впервые выявленных больных преимущественно в возрасте 20-35 лет в 50% выявляют случайно при профосмотрах

Слайд 4

Особенностью туберкулемы является наличие казеознонекротического фокуса, который может сохранять относительную стабильность, отграничиваясь от прилежащей легочной ткани двухслойной капсулой. Изолированный характер туберкулезного поражения обусловливает малосимптомное хроническое течение туберкулемы у многих больных. Возбудитель : условно выделенный комплекс M. tuberculosis, включающий в себя Mycobacterium tuberculosis ( человеческий вид), Mycobacterium bovis ( бычий вид), Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis BCG, Mycobacterium microti, Mycobacterium canetti.

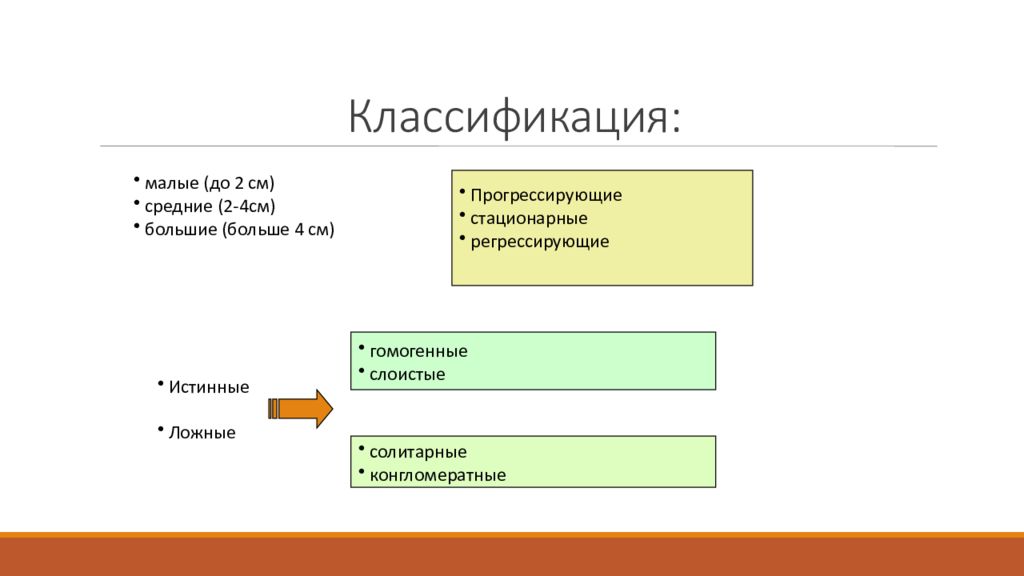

Слайд 5: Классификация:

малые (до 2 см) средние (2-4см) большие (больше 4 см) Прогрессирующие стационарные регрессирующие Истинные Ложные гомогенные слоистые солитарные конгломератные

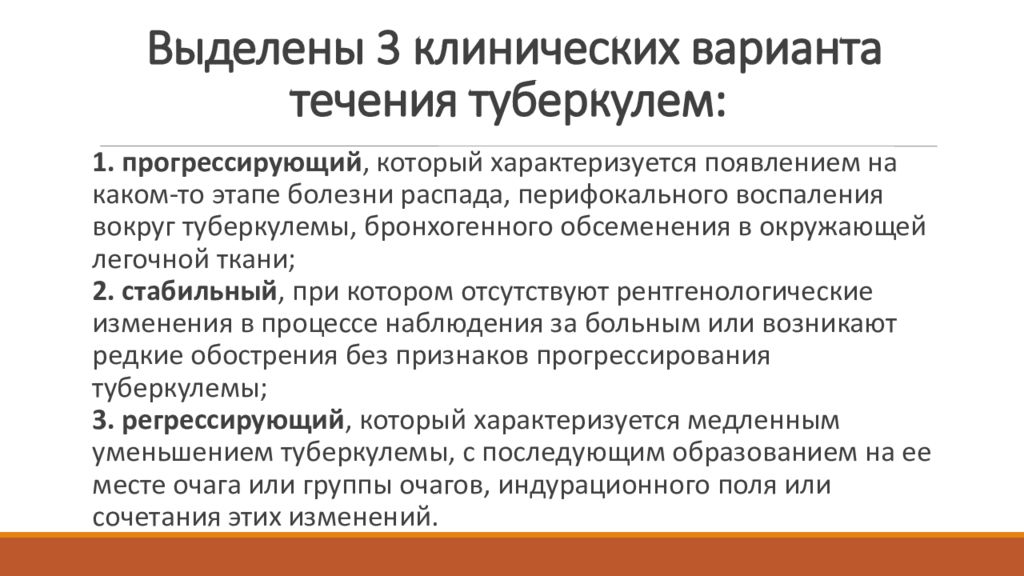

1. прогрессирующий, который характеризуется появлением на каком-то этапе болезни распада, перифокального воспаления вокруг туберкулемы, бронхогенного обсеменения в окружающей легочной ткани; 2. стабильный, при котором отсутствуют рентгенологические изменения в процессе наблюдения за больным или возникают редкие обострения без признаков прогрессирования туберкулемы ; 3. регрессирующий, который характеризуется медленным уменьшением туберкулемы, с последующим образованием на ее месте очага или группы очагов, индурационного поля или сочетания этих изменений.

Слайд 7: Патогенез:

Туберкулема является формой вторичного туберкулеза. Чаще туберкулеме предшествуют инфильтративная или очаговая форма туберкулеза. Развитие туберкулемы происходит на фоне своеобразной гиперергической реакции клеточных элементов легочной ткани на высоковирулентные МВТ и повышенной активности фибропластических процессов в зоне туберкулезного воспаления. Полагают, что высокая активность фиброцитов, продуцирующих коллаген, в значительной степени обусловлена стимулирующим действием соматотропного гормона (СТГ), содержание которого у больных часто бывает повышенным. Формированию туберкулемы в определенной степени способствует не вполне адекватная терапия предшествующих форм туберкулеза, которая приводит к более длительному сохранению популяции МБТ в зоне поражения с появлением высоковирулентных мутантов. Наиболее часто образование туберкулемы связано с неполноценным обратным развитием инфильтративного туберкулеза, при котором рассасывание и уменьшение размера инфильтрата сочетаются со значительным увеличением объема казеозно-некротических масс в его центральных отделах.

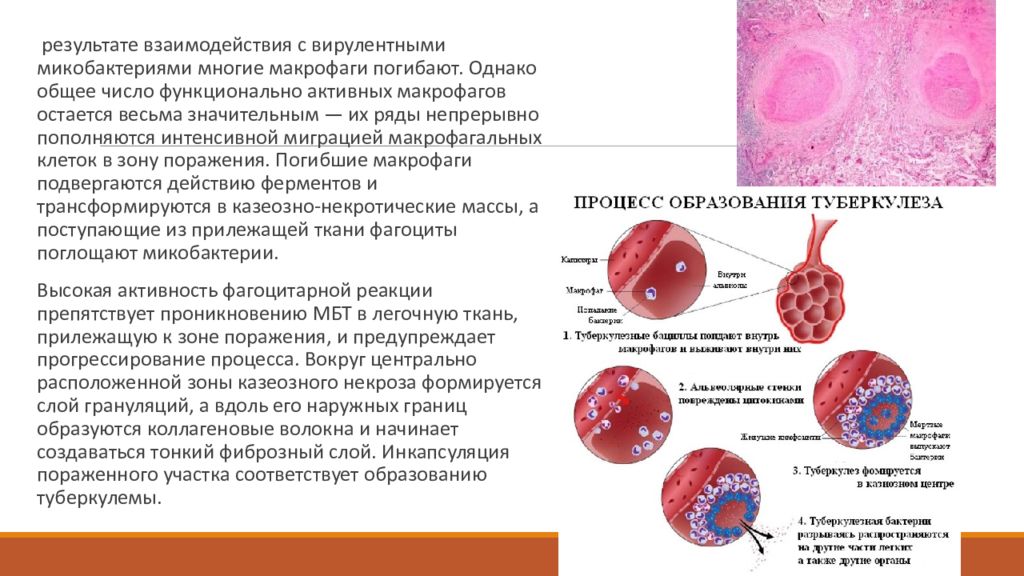

Слайд 8

результате взаимодействия с вирулентными микобактериями многие макрофаги погибают. Однако общее число функционально активных макрофагов остается весьма значительным — их ряды непрерывно пополняются интенсивной миграцией макрофагальных клеток в зону поражения. Погибшие макрофаги подвергаются действию ферментов и трансформируются в казеозно-некротические массы, а поступающие из прилежащей ткани фагоциты поглощают микобактерии. Высокая активность фагоцитарной реакции препятствует проникновению МБТ в легочную ткань, прилежащую к зоне поражения, и предупреждает прогрессирование процесса. Вокруг центрально расположенной зоны казеозного некроза формируется слой грануляций, а вдоль его наружных границ образуются коллагеновые волокна и начинает создаваться тонкий фиброзный слой. Инкапсуляция пораженного участка соответствует образованию туберкулемы.

Слайд 9

Инфильтративно-пневмоническая туберкулема результатом частичного обратного развития инфильтративного туберкулеза наличием ограниченной фиброзной капсулы, окружающей участки казеоза. Солитарная туберкулема (в виде одного очага) имеет гомогенную структуру можно выявить тень предшествующих альвеолярных структур легочной ткани и казеоза, окруженную фиброзной капсулой.

Слайд 10

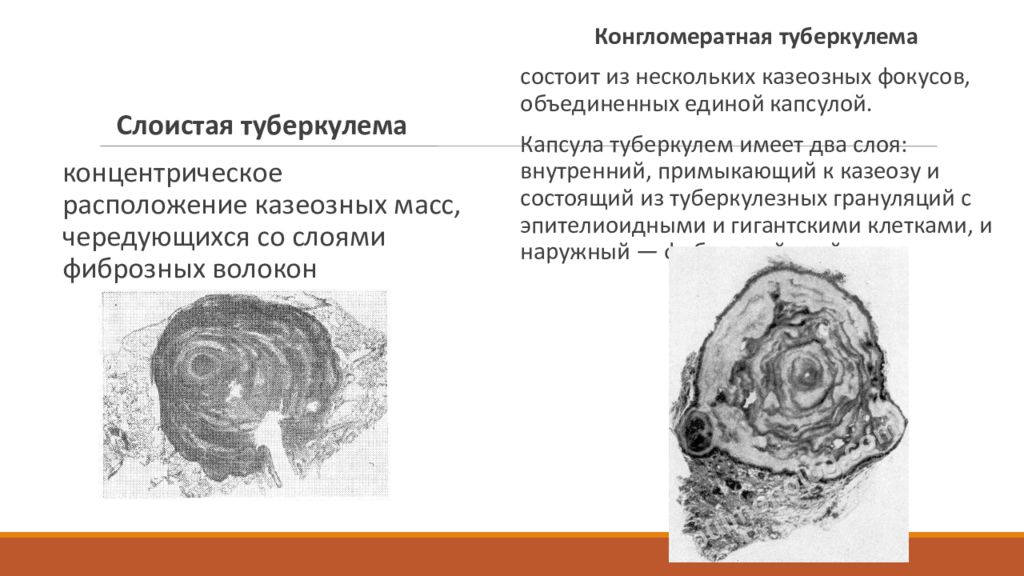

Слоистая туберкулема концентрическое расположение казеозных масс, чередующихся со слоями фиброзных волокон Конгломератная туберкулема состоит из нескольких казеозных фокусов, объединенных единой капсулой. Капсула туберкулем имеет два слоя: внутренний, примыкающий к казеозу и состоящий из туберкулезных грануляций с эпителиоидными и гигантскими клетками, и наружный — фиброзный слой.

Слайд 11: Клиника:

Признаки туберкулемы в большинстве случаев выражены слабо и появляются лишь у больных с прогрессирующей туберкулемой. -Слабость -Боли в груди, связанные с дыхательными движениями -снижение аппетита - кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) -снижение массы тела - редко кровохарканье повышение температуры тела до 37,5—37,8 °С., ночная потливость Перкуссия: Укорочение легочного звука можно обнаружить у больных с большой туберкулемой (более 4 см в диаметре), расположенной непосредственно у плевры. Аускультация : При прогрессирующей туберкулеме с наличием распада и перифокального воспаления можно выслушать немногочисленные и непостоянные влажные хрипы. В случаях возникновения дренажного эндобронхита появляются и сухие хрипы.

Слайд 12: Диагностика:

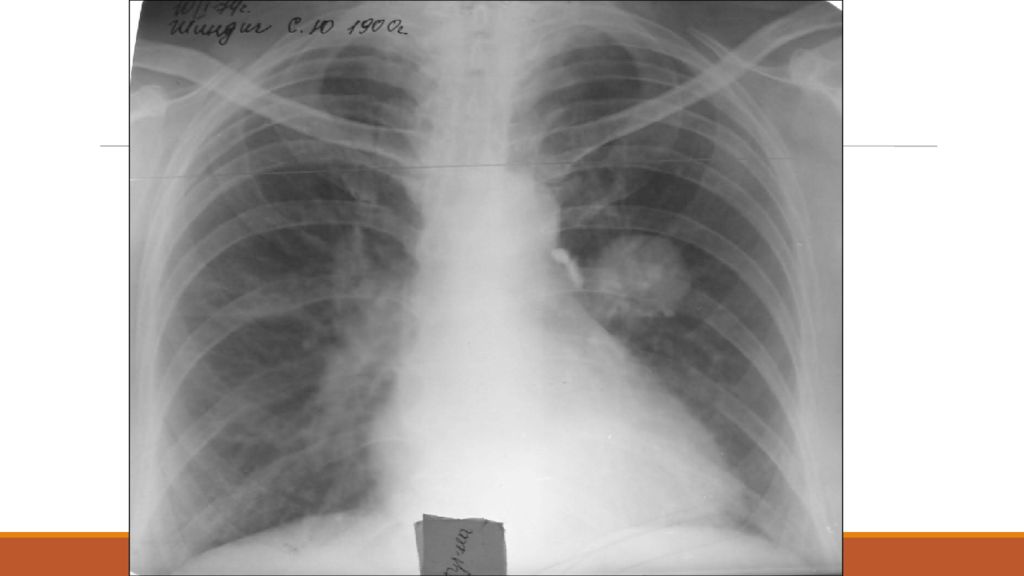

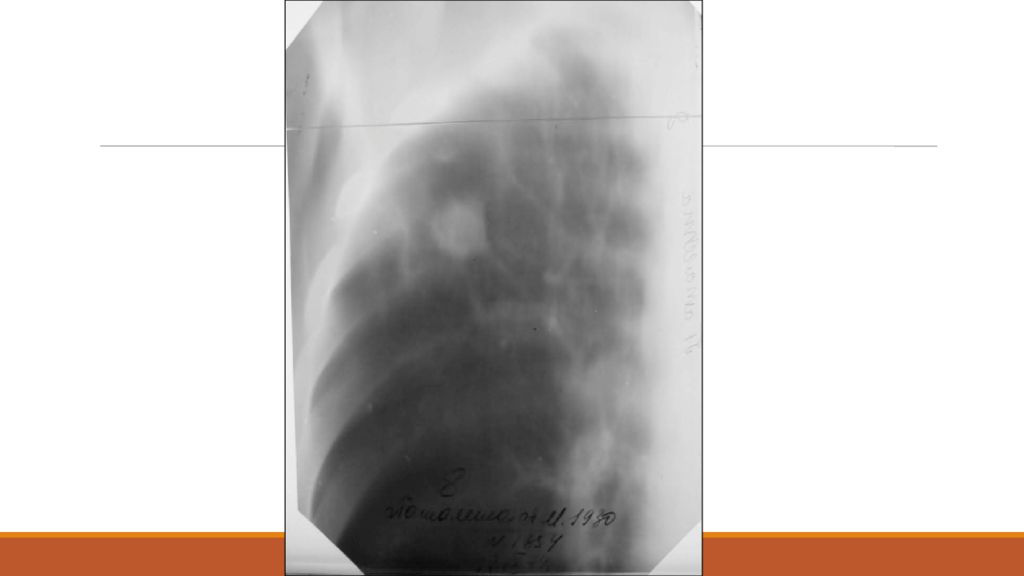

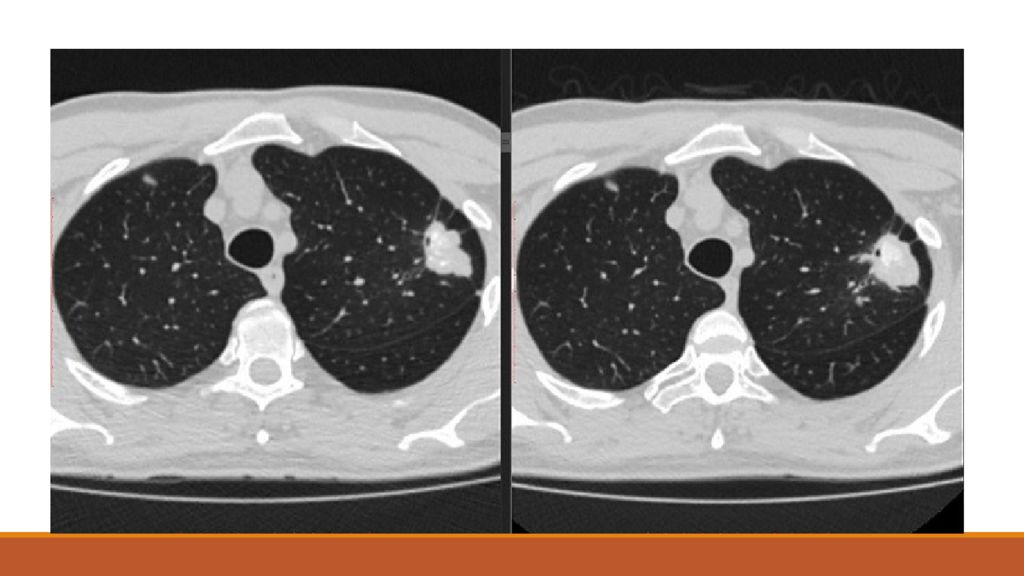

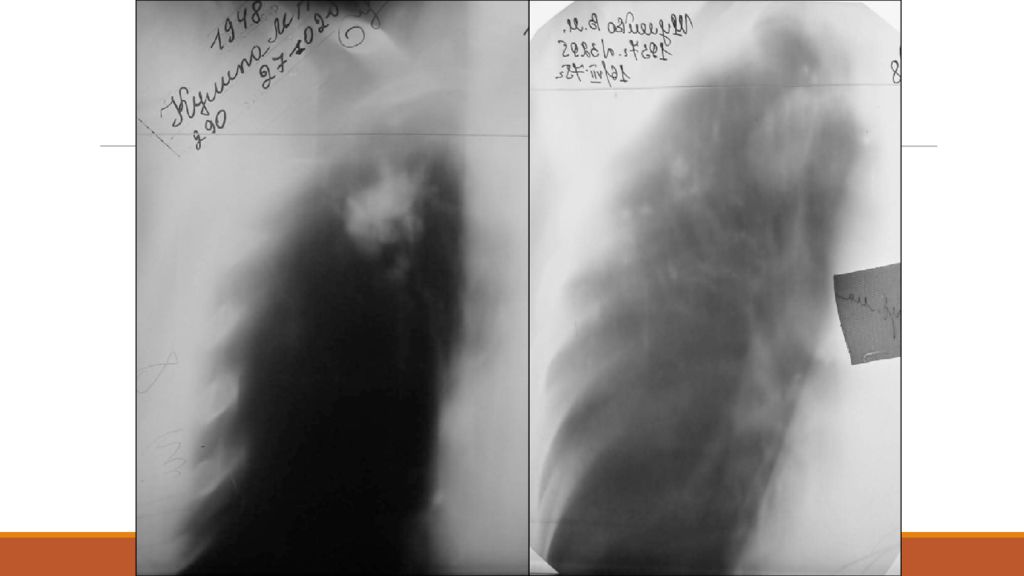

Картина крови при обострениях наблюдаются умеренное ускорение СОЭ и умеренный лейкоцитоз. Туберкулиновые пробы. в большинстве случаев положительно реагируют на туберкулин, проба Манту часто имеет гиперергический характер. бактериовыделение скудное или отсутствует рентгенологически наличие фокусной тени, чаще в 1,2,6 сегментах, субплеврально, с четким наружным контуром наличие распада по периферии тени со стороны дренирующего бронха наличие в окружающей ткани полиморфных очагов и пневмофиброза при прогрессировании - дорожка к корню с очагами обсеменения и размытость контуров тени Компьютерная томография трансторакальная биопсия резекция с гистологическим исследованием

Слайд 17: Лечение:

Б ольных туберкулемой легких чаще проводят в условиях противотуберкулезного учреждения по III стандартному режиму химиотерапии, когда в интенсивной фазе лечения в течение 2 мес назначают четыре основных противотуберкулезных препарата ( изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол ), а в фазе продолжения — в течение 4—6 мес изониазид и рифампицин или изониазид и этамбутол. Больным туберкулемой легких при замедленной инволюции специфических изменений в фазе продолжения лечения показана противовоспалительная терапия, включающая туберкулинотерапию, лидазу, вакцину БЦЖ и физиотерапевтические методы (ультразвук или индуктотермию). Одним из методов лечения больных с туберкулемой легких является хирургическое вмешательство (сегментальное, бисегментарное или лобоэктомия ). Прогноз заболевания при своевременно назначенном лечении и хирургических вмешательствах, как правило, благоприятный, с полным клиническим излечением.