Первый слайд презентации

Занятие 1. Семиотика наследственных заболеваний Семиотика – учение о знаках. Семиотика наследственных болезней – учение о симптомах болезней, морфологических и функциональных изменениях органов и частей тела, динамике клинических проявлений. Насчитывается около трех тысяч симптомов, наблюдаемых при различных наследственных заболеваниях. По четкости регистрации они подразделяются на три группы: - альтернативные : либо есть, либо нет (примеры: преаурикулярные папилломы, шейные фистулы, четырехпальцевая складка ладони и т.д.); - измерительные : признаки, определяемые абсолютным или относительным количественным значением (удлинение, укорочение, увеличение, уменьшение. Например: арахнодактилия, брахидактилия, макро- и микроцефалия и т. д.). Некоторые признаки могут быть оценены количественно (в кг, см, градусах); - описательные : признаки, характеризующиеся изменениями кожи, волос, мягких тканей. Чаще всего их описывают через сравнительные яркие образы, известные всем Например: – пятна на коже цвета «кофе с молоком», паклеобразные волосы, клювовидный нос, воронкообразная грудная клетка и другие.

Слайд 2

Патологический фенотип определенного наследственного синдрома складывается из более или менее устойчивого сочетания отдельных симптомов (минимальные диагностические признаки), создающих в совокупности специфическое «фенотипическое ядро» заболевания, являющееся основой для установления диагноза. Синдром – совокупность внешних и внутренних, морфологических и функциональных аномалий и врожденных пороков, вызванных единым морфологическим фактором. Обычно тот или иной синдром имеет от 1-2 до 5 (редко более) соответствующих признаков. Задача врача состоит в том, что бы увидеть данные аномалии и правильно их интерпретировать. Сложность заключается в том, что нередко отсутствует параллелизм между значимостью (в смысле тяжести) симптома для пациента и его диагностической ценности (информативности) – в смысле возможности установления диагноза.

Слайд 3

Наряду с высоко информативными симптомами в структуре наследственных синдромов обычно присутствуют и фоновые признаки: симптомы, часто встречающиеся при многих наследственных синдромах (а также и в общей популяции), создающие в своей совокупности фон диспластичного развития. Это так называемые стигмы дизэмбриогенеза. Они проявляются небольшими отклонениями, которые не сказываются существенно на функции органа и не уродуют внешность больного: эпикант, деформация ушных раковин, высокое небо, измененная дерматоглифика, клинодактилия, различные варианты синдактилий и т.д. Диагностическая значимость отдельно взятого признака этой группы относительно невелика, однако недооценивать их не следует, особенно, когда у ребенку наблюдается задержка физического, интеллектуального и полового развития. При обнаружении двух и более ( в отечественной педиатрии – при обнаружении 7-10) малых аномалий ( стигм дизэмбриогенеза) больной должен пройти тщательное клиническое обследование. Клинико-морфологическое обследование пациента (внешний осмотр или паспортная диагностика) записывается в Карте фенотипа.

Слайд 4

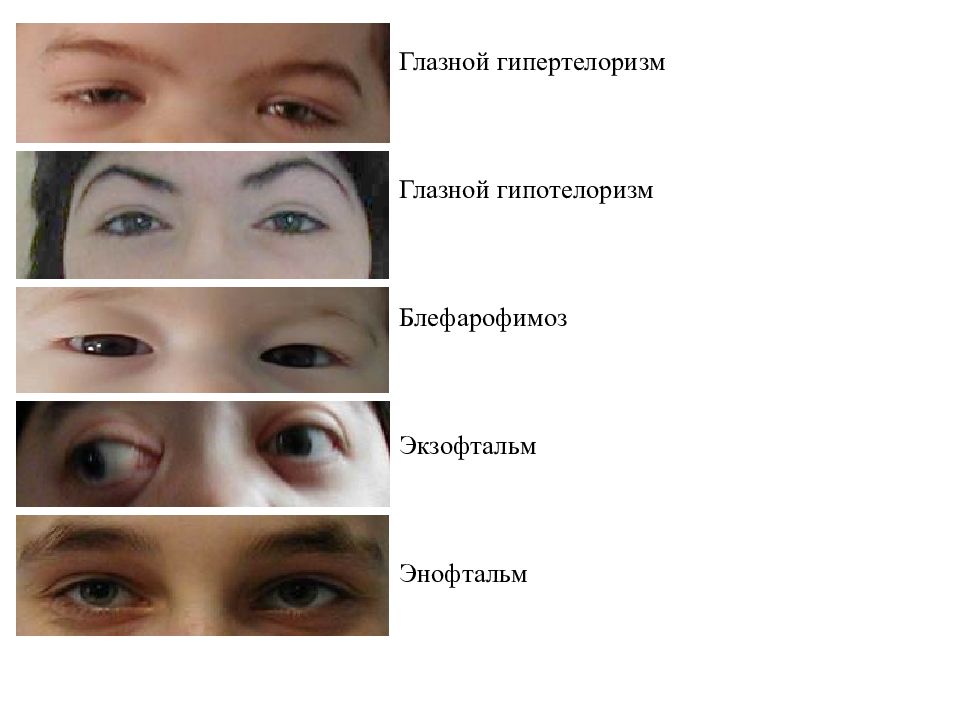

Самостоятельная работа: Работа 1. Провести оценку м орфогенетических аномалий развития (синоним: малые аномалии развития (МАР). Измерительные признаки: Плоский затылок в качестве МАР регистрируют, если у ребенка в положении лежа на спине затылок, шея и спина располагаются на одном уровне. Гипер - или гипотелоризм глаз оценивают по орбитальному индексу (ОИ). ОИ рассчитывают по формуле: ОИ = D/C*100% где: D – расстояние между внутренними углами глаз, С – окружность головы на уровне глаз. ОИ более 6,8% свидетельствует о гипертелоризме, ОИ менее 3,8% свидетельствует о гипотелоризме.

Слайд 5

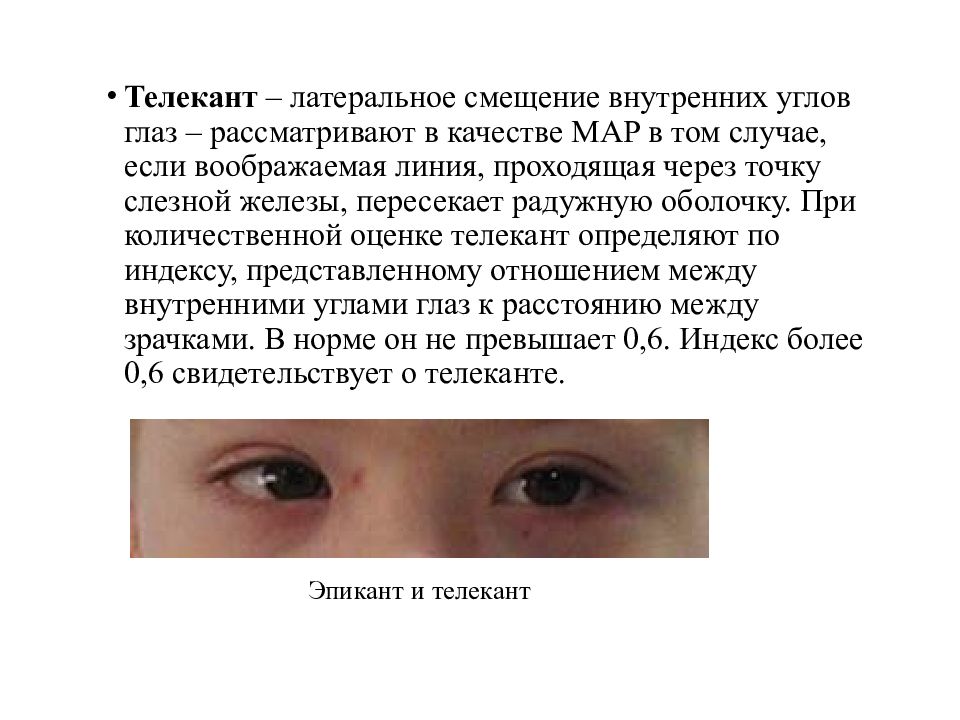

Телекант – латеральное смещение внутренних углов глаз – рассматривают в качестве МАР в том случае, если воображаемая линия, проходящая через точку слезной железы, пересекает радужную оболочку. При количественной оценке телекант определяют по индексу, представленному отношением между внутренними углами глаз к расстоянию между зрачками. В норме он не превышает 0,6. Индекс более 0,6 свидетельствует о телеканте. Эпикант и телекант

Слайд 6

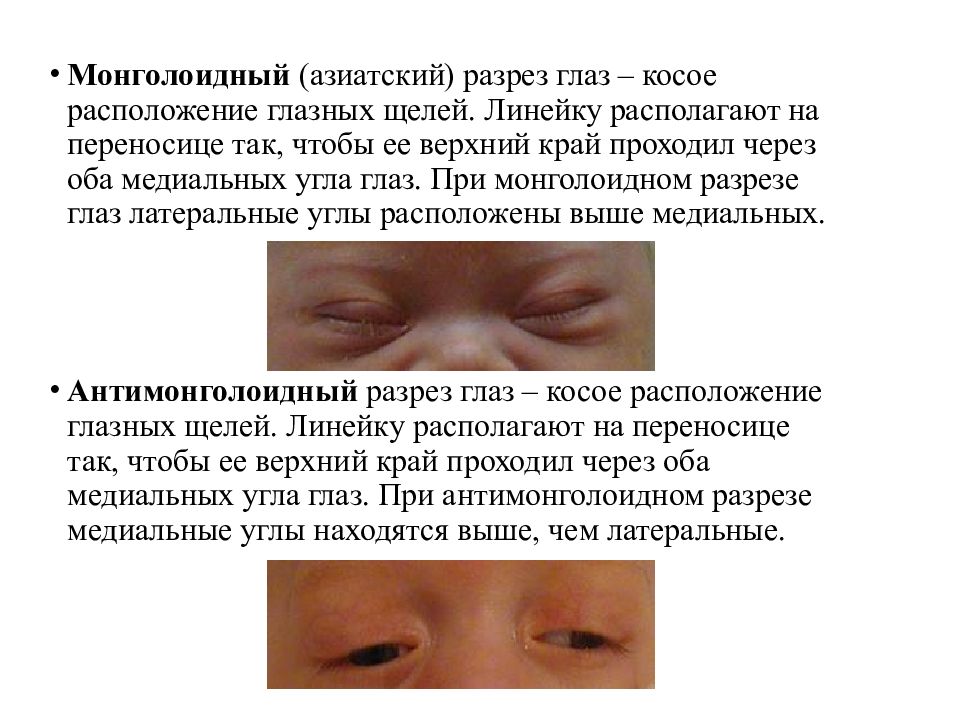

Монголоидный (а зиатский) разрез глаз – косое расположение глазных щелей. Линейку располагают на переносице так, чтобы ее верхний край проходил через оба медиальных угла глаз. При монголоидном разрезе глаз латеральные углы расположены выше медиальных. Антимонголоидный разрез глаз – косое расположение глазных щелей. Линейку располагают на переносице так, чтобы ее верхний край проходил через оба медиальных угла глаз. При антимонголоидном разрезе медиальные углы находятся выше, чем латеральные.

Слайд 7

Глазной гипертелоризм Глазной гипотелоризм Блефарофимоз Экзофтальм Энофтальм

Слайд 8

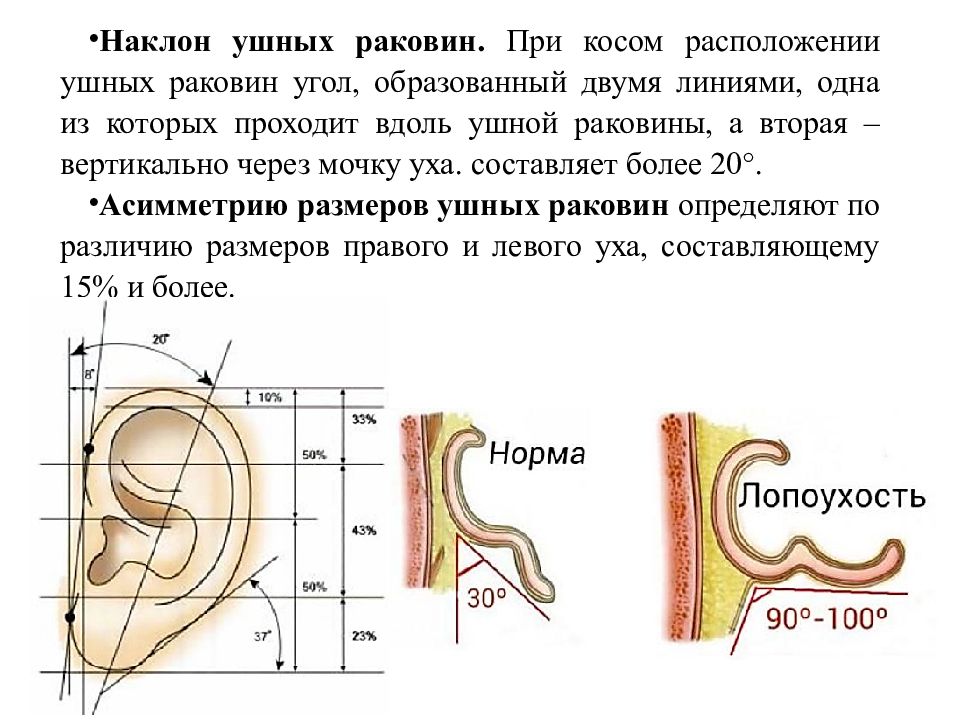

Наклон ушных раковин. При косом расположении ушных раковин угол, образованный двумя линиями, одна из которых проходит вдоль ушной раковины, а вторая – вертикально через мочку уха. составляет более 20°. Асимметрию размеров ушных раковин определяют по различию размеров правого и левого уха, составляющему 15% и более.

Слайд 9

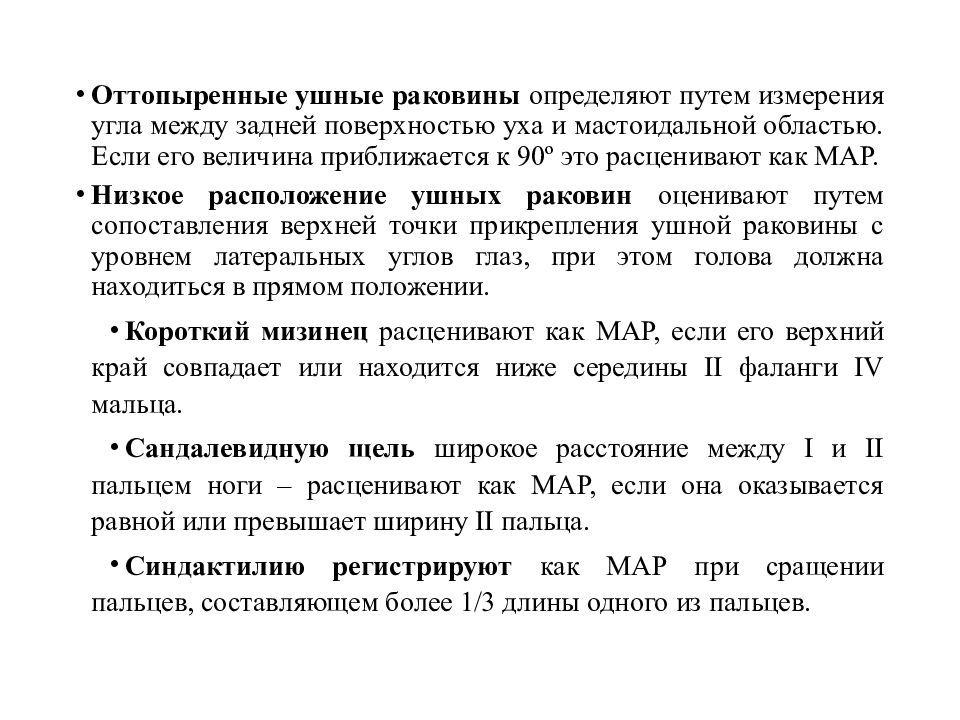

Оттопыренные ушные раковины определяют путем измерения угла между задней поверхностью уха и мастоидальной областью. Если его величина приближается к 90º это расценивают как МАР. Низкое расположение ушных раковин оценивают путем сопоставления верхней точки прикрепления ушной раковины с уровнем латеральных углов глаз, при этом голова должна находиться в прямом положении. Короткий мизинец расценивают как МАР, если его верхний край совпадает или находится ниже середины II фаланги IV мальца. Сандалевидную щель широкое расстояние между I и II пальцем ноги – расценивают как МАР, если она оказывается равной или превышает ширину II пальца. Синдактилию регистрируют как МАР при сращении пальцев, составляющем более 1/3 длины одного из пальцев.

Слайд 10

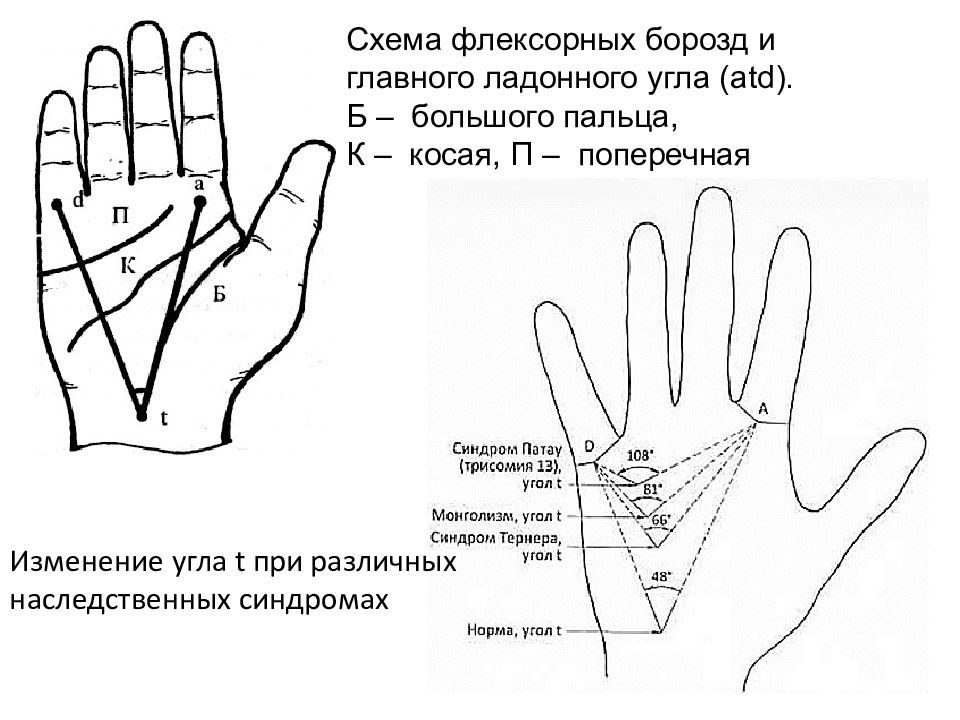

Схема флексорных борозд и главного ладонного угла ( atd ). Б – большого пальца, К – косая, П – поперечная Изменение угла t при различных наследственных синдромах

Слайд 11

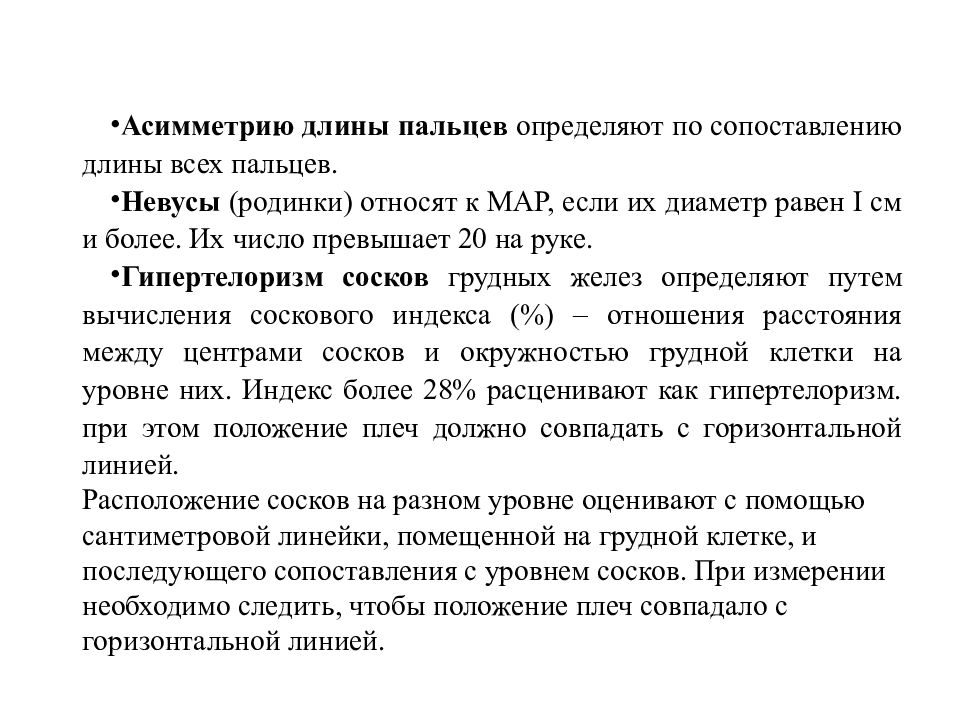

Асимметрию длины пальцев определяют по сопоставлению длины всех пальцев. Невусы (родинки) относят к МАР, если их диаметр равен I см и более. Их число превышает 20 на руке. Гипертелоризм сосков грудных желез определяют путем вычисления соскового индекса (%) – отношения расстояния между центрами сосков и окружностью грудной клетки на уровне них. Индекс более 28% расценивают как гипертелоризм. при этом положение плеч должно совпадать с горизонтальной линией. Расположение сосков на разном уровне оценивают с помощью сантиметровой линейки, помещенной на грудной клетке, и последующего сопоставления с уровнем сосков. При измерении необходимо следить, чтобы положение плеч совпадало с горизонтальной линией.

Слайд 12

Египетская Римская Греческая (палец Мортона ) Немецкая Кельтская Формы стоп Формы стопы

Слайд 13

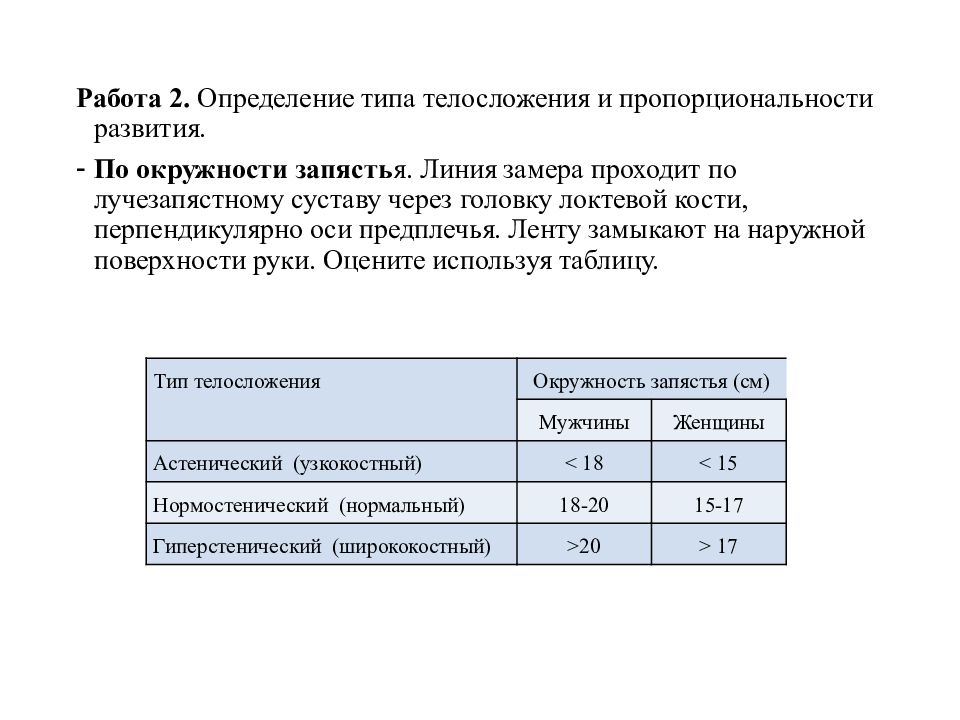

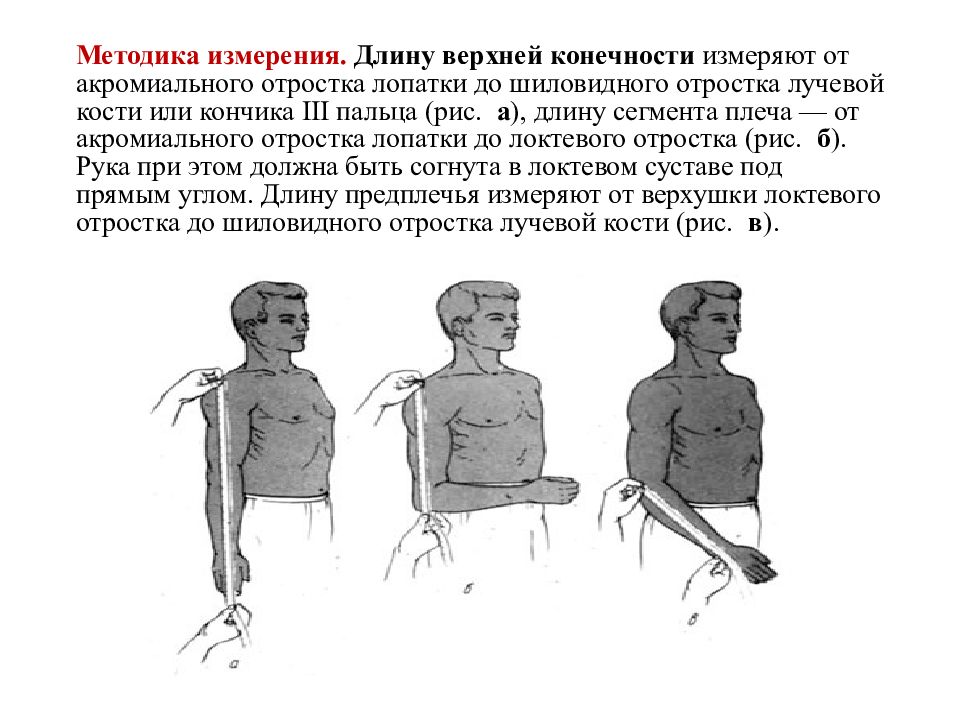

Работа 2. Определение типа телосложения и пропорциональности развития. По окружности запясть я. Линия замера проходит по лучезапястному суставу через головку локтевой кости, перпендикулярно оси предплечья. Ленту замыкают на наружной поверхности руки. Оцените используя таблицу. Тип телосложения Окружность запястья (см) Мужчины Женщины Астенический ( узкокостный ) < 18 < 15 Нормостенический (нормальный) 18-20 15-17 Гиперстенический (ширококостный) >20 > 17

Слайд 14

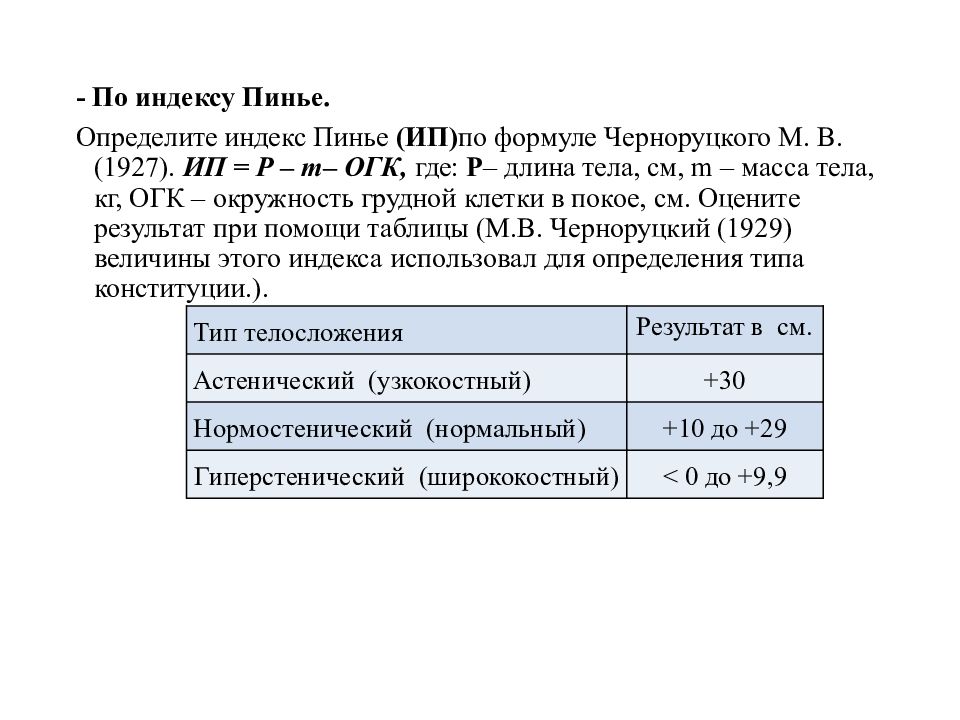

- По индексу Пинье. Определите индекс Пинье (ИП) по формуле Черноруцкого М. В. (1927). ИП = Р – m – ОГК, где: Р – длина тела, см, m – масса тела, кг, ОГК – окружность грудной клетки в покое, см. Оцените результат при помощи таблицы (М.В. Черноруцкий (1929) величины этого индекса использовал для определения типа конституции.). Тип телосложения Результат в см. Астенический ( узкокостный ) +30 Нормостенический (нормальный) +10 до +29 Гиперстенический (ширококостный) < 0 до +9,9

Слайд 15

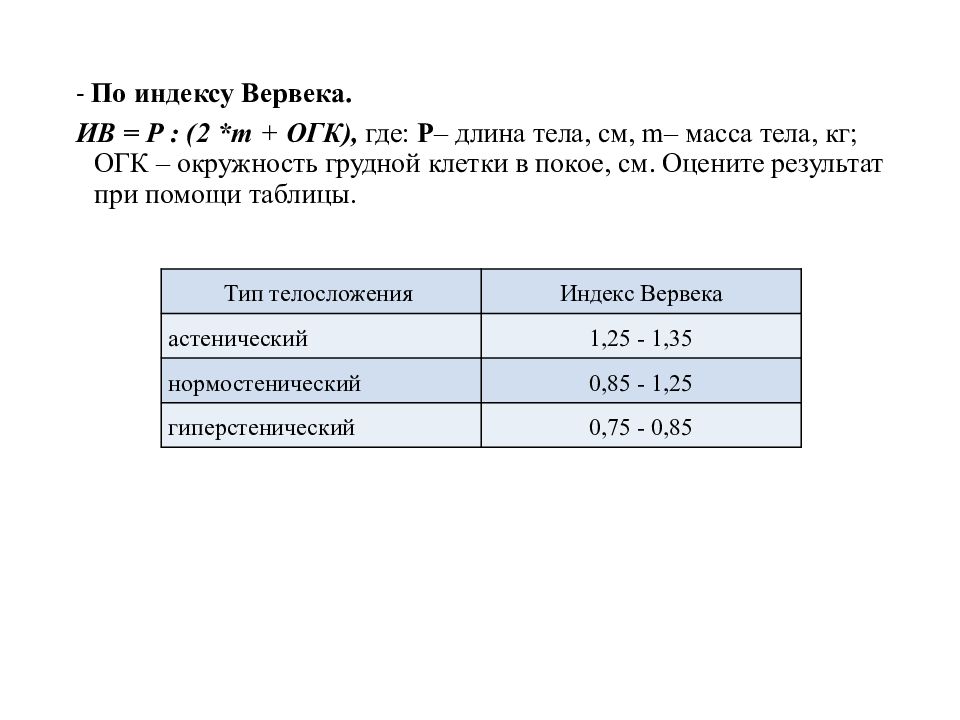

- По индексу Вервека. ИВ = Р : (2 * m + ОГК), где: Р – длина тела, см, m – масса тела, кг; ОГК – окружность грудной клетки в покое, см. Оцените результат при помощи таблицы. Тип телосложения Индекс Вервека астенический 1,25 - 1,35 нормостенический 0,85 - 1,25 гиперстенический 0,75 - 0,85

Слайд 16

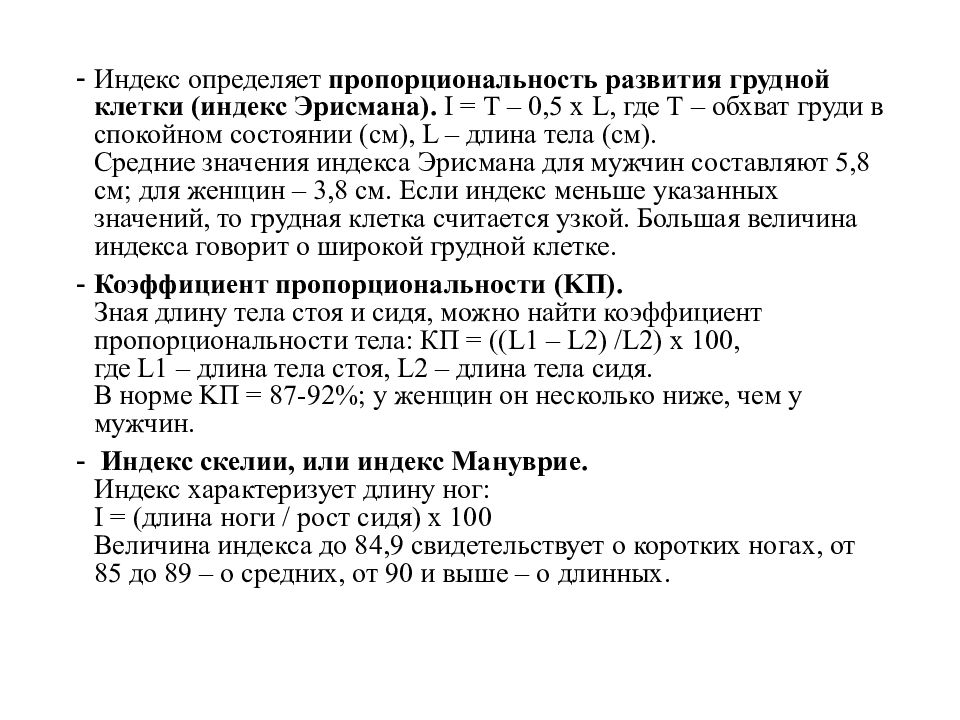

Индекс определяет пропорциональность развития грудной клетки (индекс Эрисмана). I = Т – 0,5 х L, где Т – обхват груди в спокойном состоянии (см), L – длина тела (см). Средние значения индекса Эрисмана для мужчин составляют 5,8 см; для женщин – 3,8 см. Если индекс меньше указанных значений, то грудная клетка считается узкой. Большая величина индекса говорит о широкой грудной клетке. Коэффициент пропорциональности (KП). Зная длину тела стоя и сидя, можно найти коэффициент пропорциональности тела: КП = ((L1 – L2) / L 2 ) х 100, где L1 – длина тела стоя, L2 – длина тела сидя. В норме KП = 87-92%; у женщин он несколько ниже, чем у мужчин. Индекс скелии, или индекс Мануврие. Индекс характеризует длину ног: I = (длина ноги / рост сидя) х 100 Величина индекса до 84,9 свидетельствует о коротких ногах, от 85 до 89 – о средних, от 90 и выше – о длинных.

Слайд 17

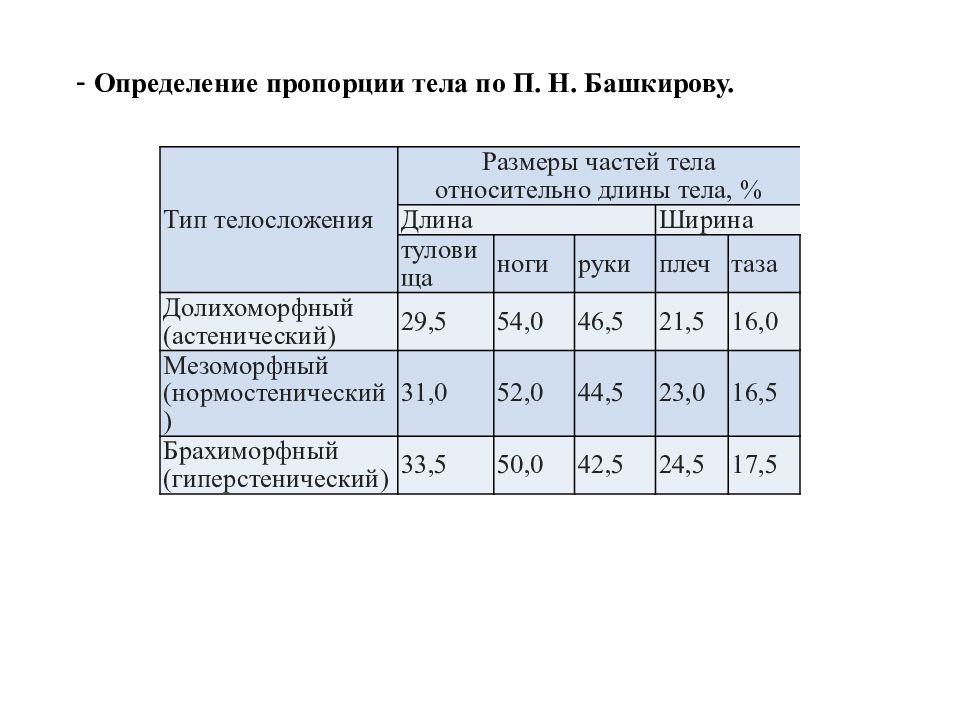

Определение пропорции тела по П. Н. Башкирову. Тип телосложения Размеры частей тела относительно длины тела, % Длина Ширина туловища ноги руки плеч таза Долихоморфный (астенический) 29,5 54,0 46,5 21,5 16,0 Мезоморфный (нормостенический) 31,0 52,0 44,5 23,0 16,5 Брахиморфный (гиперстенический) 33,5 50,0 42,5 24,5 17,5

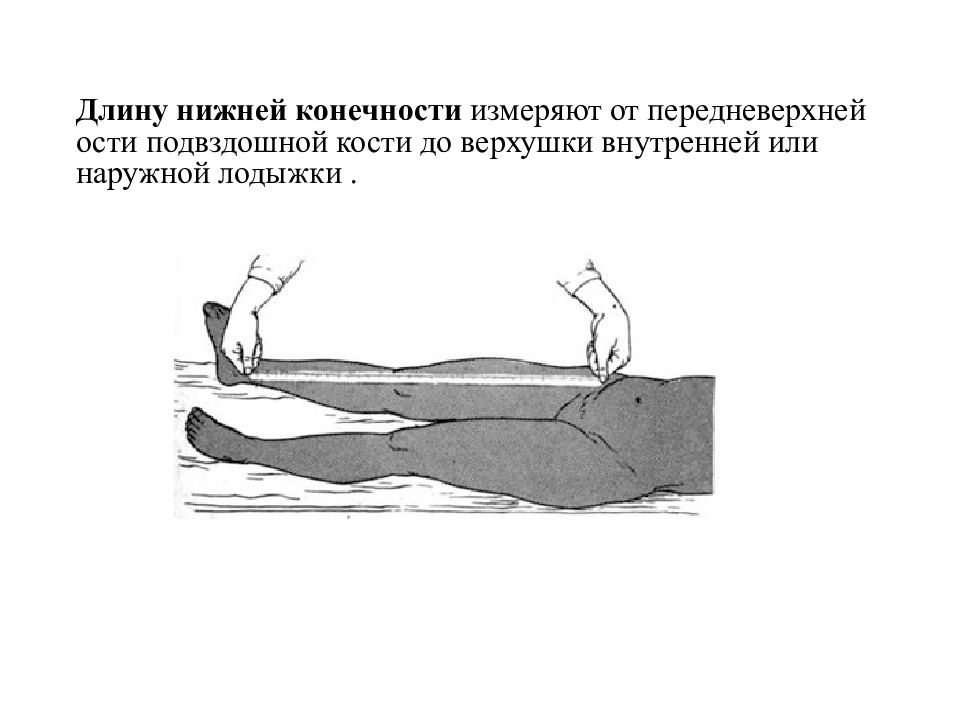

Слайд 19: Длину нижней конечности измеряют от передневерхней ости подвздошной кости до верхушки внутренней или наружной лодыжки

Слайд 21

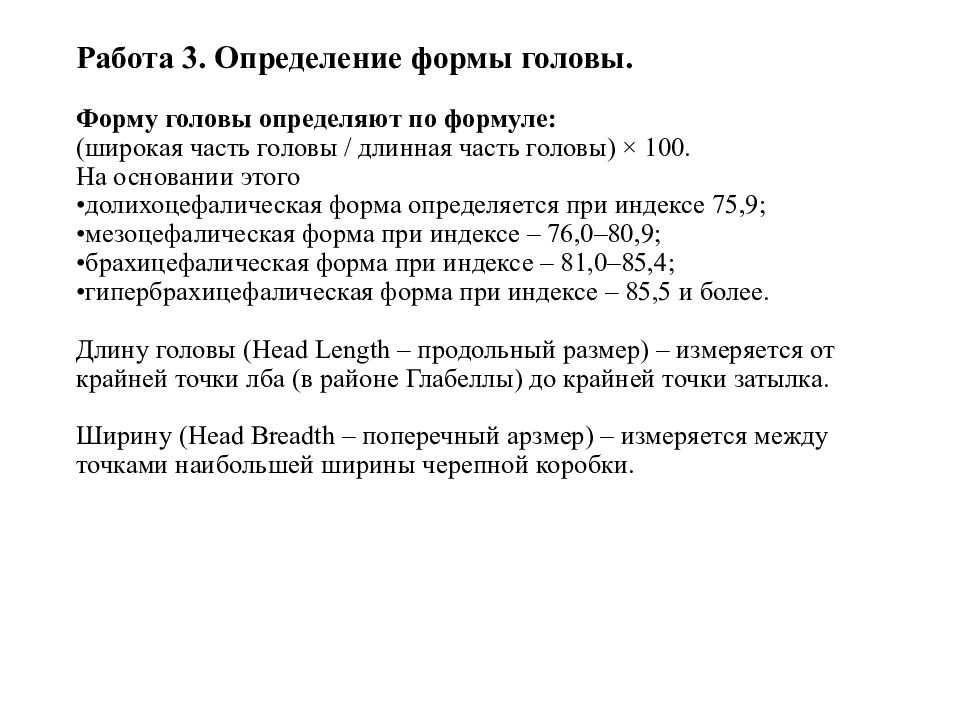

Работа 3. Определение формы головы. Форму головы определяют по формуле: (широкая часть головы / длинная часть головы) × 100. На основании этого • долихоцефалическая форма определяется при индексе 75,9; • мезоцефалическая форма при индексе – 76,0–80,9; •брахицефалическая форма при индексе – 81,0–85,4; • гипербрахицефалическая форма при индексе – 85,5 и более. Длину головы ( Head Length – продольный размер) – измеряется от крайней точки лба (в районе Глабеллы ) до крайней точки затылка. Ширину ( Head Breadth – поперечный арзмер ) – измеряется между точками наибольшей ширины черепной коробки.

Слайд 23

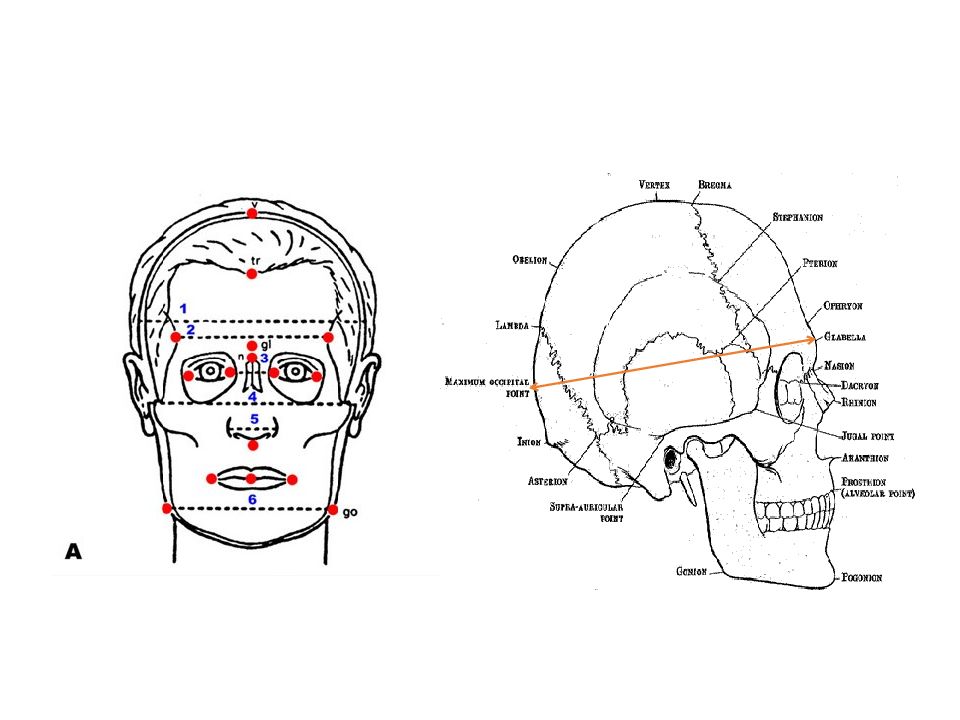

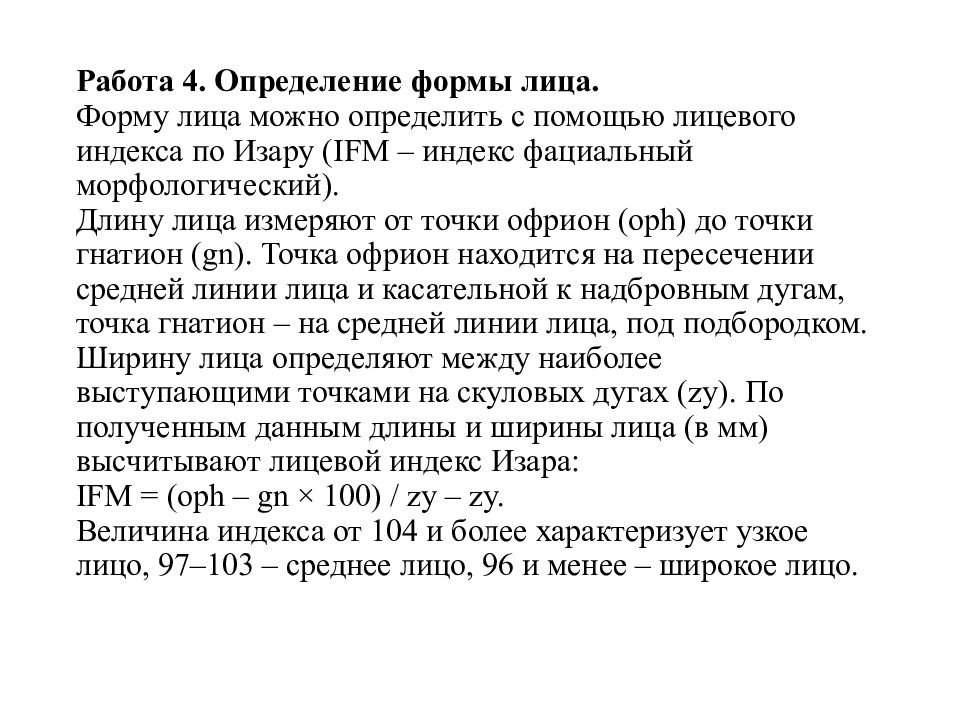

Работа 4. Определение формы лица. Форму лица можно определить с помощью лицевого индекса по Изару (IFM – индекс фациальный морфологический). Длину лица измеряют от точки офрион ( oph ) до точки гнатион ( gn ). Точка офрион находится на пересечении средней линии лица и касательной к надбровным дугам, точка гнатион – на средней линии лица, под подбородком. Ширину лица определяют между наиболее выступающими точками на скуловых дугах ( zy ). По полученным данным длины и ширины лица (в мм) высчитывают лицевой индекс Изара : IFM = ( oph – gn × 100) / zy – zy. Величина индекса от 104 и более характеризует узкое лицо, 97–103 – среднее лицо, 96 и менее – широкое лицо.

Слайд 26

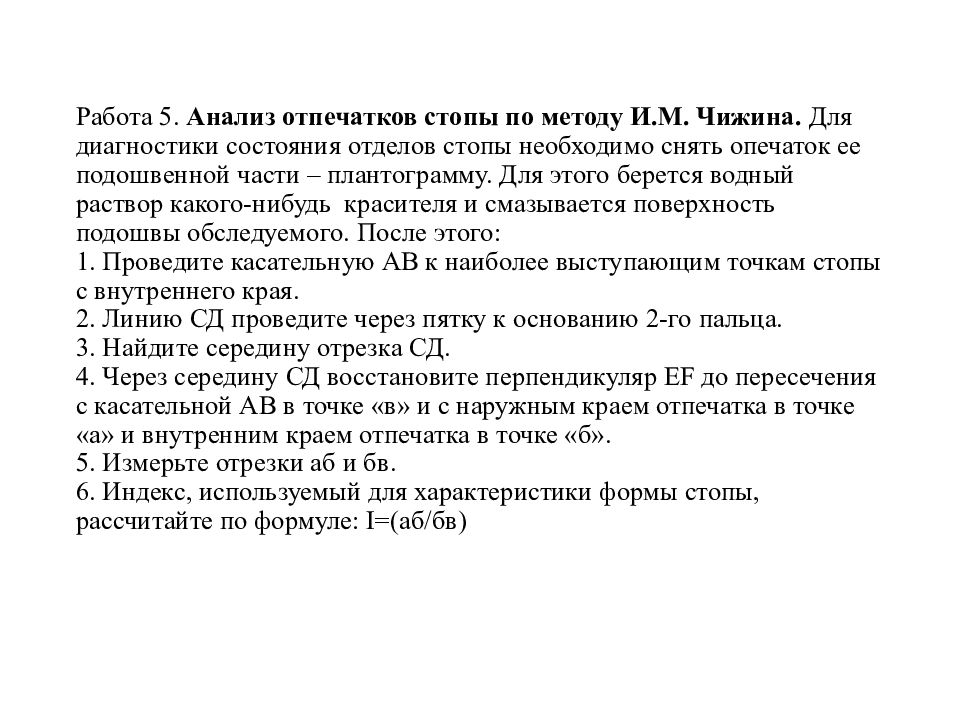

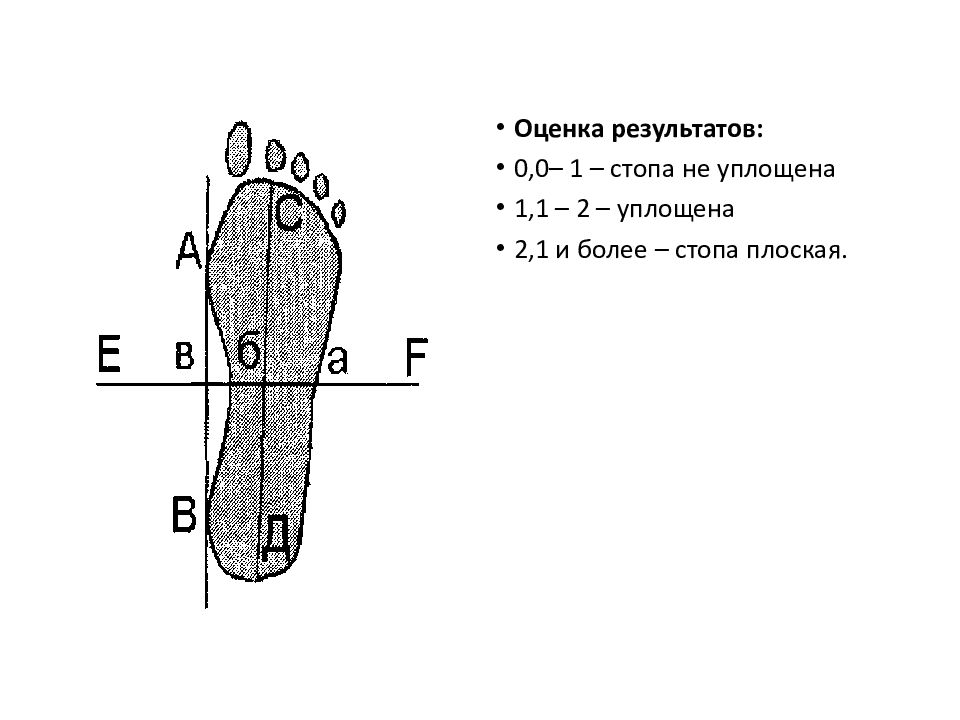

Оценка результатов: 0,0– 1 – стопа не уплощена 1,1 – 2 – уплощена 2,1 и более – стопа плоская.

Слайд 27

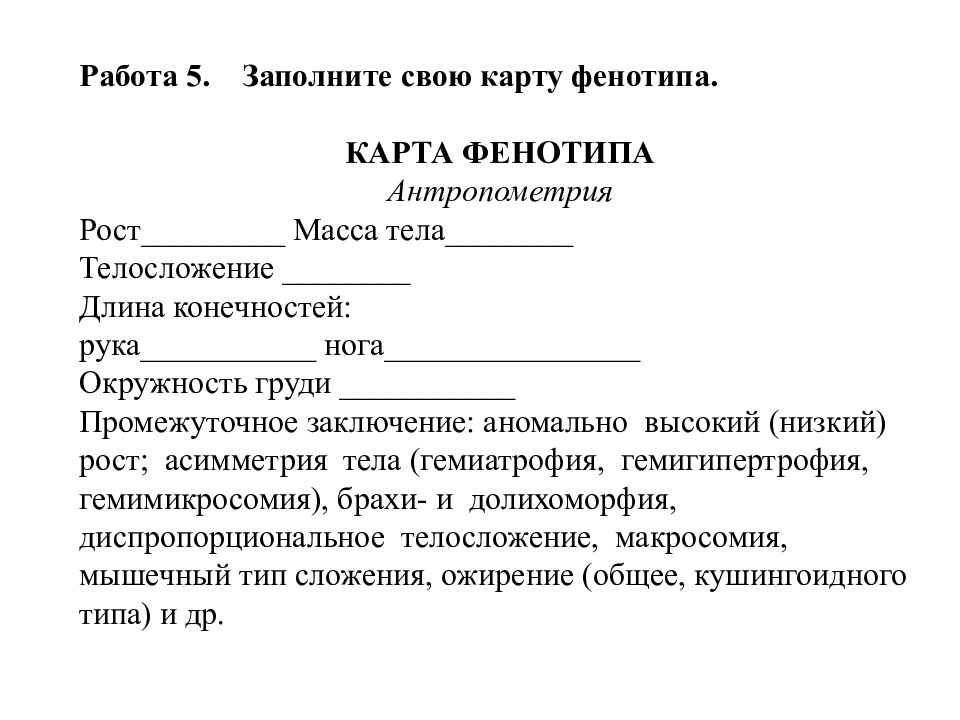

Работа 5. Заполните свою карту фенотипа. КАРТА ФЕНОТИПА Антропометрия Рост_________ Масса тела________ Телосложение ________ Длина конечностей: рука___________ нога________________ Окружность груди ___________ Промежуточное заключение: аномально высокий (низкий) рост; асимметрия тела ( гемиатрофия, гемигипертрофия, гемимикросомия ), брахи - и долихоморфия, диспропорциональное телосложение, макросомия, мышечный тип сложения, ожирение (общее, кушингоидного типа) и др.

Слайд 28

Морфогенетические признаки Кожа: диффузные изменения - сухость, ихтиоз, распространенная экзема, мраморность, фотодерматоз, истончение кожи, кожа плотная, гипер - или гипоэластичная, лимфедема, исчезновение подкожного жирового слоя и др. ; - очаговые изменения - участки гипоплазии (атрофии), гиперкератоз, стрии, аномальные рубцы, вдавления и др.; нарушения пигментации кожи ( дисхромии ): диффузное (очаговое) уменьшение (усиление) пигментации, пигментный невус, пятна цвета “ кофе с молоком”, витилиго, лентиго и др.; сосудистые изменения кожи - петехии, телеангиоэктазии, гемангиомы и др.; опухолевидные образования - бородавки, ксантомы, нейрофибромы, подкожные узелки и др.; Ногти : широкие, короткие, вогнутые, выгнутые, слоящиеся, ломкие, с продольными или поперечными бороздками, пятна. Лунка высокая, тонкая, цвет.

Слайд 29

Волосы : сухие, редкие, шерстистые, алопеция (тотальная, гнездная), седая прядь надо лбом, «мыс вдовы», низкий рост на лбу или на шее. Потовые железы: гипер - и гипогидроз, ангидроз Подкожная жировая клетчатка: избыточное отложение, уменьшенное количество, липомы. Мышцы : гипертрофия, гипотрофия, аплазия. Череп : окружность черепа, сагиттальный размер черепа, латеральный размер черепа (микроцефалия, гидроцефалия, макроцефалия брахицефалия, долихоцефалия), костные выступы или дефекты, плоский затылок. Лицо: плоское, овальное, длинное, круглое, квадратное, треугольное, узкое, асимметричное, старческое, гротескное, амимичное, “птичье”, “свистящее” др.; Лоб: выступающий, выпуклый, высокий, покатый, широкий, узкий, скошенный и др. Ушные раковины : микротия, макротия, деформированные, низкопосаженные, отклоненные назад, оттопыренные, завитки со сглаженным упрощенным рисунком, приросшие мочки предушные фистулы, предушные папилломы).

Слайд 30

Область глаз и глаза : эпикант, страбизм (косоглазие), монголоидный разрез, антимонголоидный разрез, гипертелоризм, гипотелоризм, телекант, колобома радужки, двойной или тройной ряд ресниц, миопия, гиперметропия, птоз, блефарофимоз, короткая глазная щель, гетерохромия радужек, синофриз, микрофтальм, экзофтальм, голубые склеры. Нос : седловидная переносица, широкая плоская переносица, короткий нос, открытые вперед ноздри, плоские крылья носа, клювовидный нос. Губы и рот : фильтр (длинный короткий, плоский, глубокий), губа отвислая, вывернутая, полная, приподнятая, изогнутая, вздернутая, губы (тонкие, толстые); макростомия, микростомия, короткая уздечка языка, множественные уздечки губ, микроглоссия, макроглоссия ). Челюсти : прогения, ретрогения, микро- и макрогения, микро- и макрогнатия.

Слайд 31

Зубы : открытый прикус (невозможность полностью сомкнуть зубы), глубокий прикус (нижние фронтальные зубы заходят высоко за верхние), микрогнатия (мелкая верхняя челюсть), макродентия ( слишком крупные верхние центральные резцы), микродентия (непропорционально мелкие зубы), адентия (врожденное отсутствие зубов), "рыбий зуб« (клык похож на резец), диастема, дисплазия эмали, гипоплазия эмали, неправильная форма, неправильное расположение, врожденный избыток зубов, врожденное отсутствие одного или нескольких зубов. Небо : плоское, высокое, арковидное, готическое, расщепление язычка. Шея : короткая, длинная, кривошея, крыловидные складки.

Слайд 32

Грудная клетка и позвоночник : долихостеномелия, воронкообразная, килевидная, дополнительные соски, гипертелоризм сосков, кифоз, кифоз-горб, сколиоз, кифосколиоз, лордоз, ограниченная подвижнось позвоночника, люмбализация ( у больного 6 поясничных позвонков вследствие отхода к ним одного крестцового), сакрализация (5-й поясничный позвонок имеет форму крестцового и срастается с первым сакральным позвонком) Конечности и сустав ы: укороченные или удлиненные, Х- или О-образные, переразгибание суставов, полидактилия, брахи - и долихомелия, фокомелия (полное или частичное отсутствие верхних конечностей), симптом трезубца (2, 3, 4 пальцы имеют одинаковую длину), брахидактилия, арахнодактилия ( долихостеномелия ), клинодактилия, камптодактилия, синдактилия, широкий I палец, гипоплазия I пальца, укорочение отдельных пальцев, поперечная ладонная складка, одна складка на V пальце, сандалевидная щель на ноге, плоскостопие, косолапость, полая стопа, конская стопа) Мочеполовая система : гипогонадизм, крипторхизм, анорхизм, монорхизм, макроорхизм, шалевидная мошонка, гипертрофия клитора, гипоплазия малых половых губ, недоразвитие больших половых губ, незаращение пахового канала и др.

Слайд 33

Заключение по карте фенотипа. В результате обследования не выявлены или выявлены следующие стигмы дисэмбриогенеза : 1. 2. перечислить Выявленные стигмы дисэмбриогенеза являются индивидуальной особенностью и не свидетельствуют (или свидетельствуют) о наличии какого-либо заболевания. Порог стигмации незначительно (значительно) превышает (не превышает) норму, в связи с чем не исключается вероятность наличия какой-либо генетической патологии, поэтому рекомендуется провести клинико-генеалогический анализ, а также кариотипирование (или необходимости в клинико-генеалогическом анализе и кариотипировании нет).

Слайд 34

Семиотка позволяет выработать у врача «здоровую» настороженность на выявления возможных генетических нарушений у пациента. Наука о знаках является базовой для правильного оформления карты фенотипа, которая, в свою очередь, очень часто играет ключевую роль в правильной постановке диагноза при использовании клинико – генеалогического метода. Следует заметить, что при оформлении карты фенотипа врач не должен ограничиваться только визуальными признаками. Для получения более полной симптоматической картины предполагаемого заболевания используется весь доступный арсенал методов диагностики (рентген, МРТ, УЗИ, биохимические, иммунологические).

Слайд 35

Литература: Бочков Н. П., Пузырев В. П., Смирнихина С. А. Клиническая генетика (+ CD-ROM) / М.: Изд-во: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – ISBN: 978-5-9704-1683-9 Козлова С.И., Демикова Н.С. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. М., 2007. – 448 с. – ISBN

Последний слайд презентации: Занятие 1. Семиотика наследственных заболеваний Семиотика – учение о

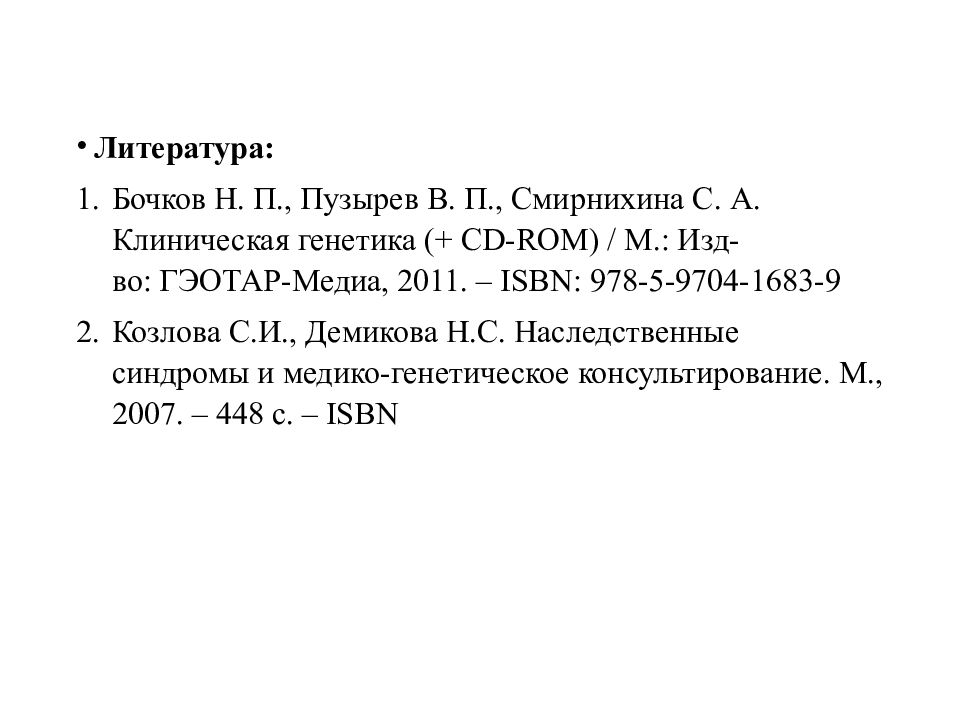

Название ( синонимы ) Генетическое нарушение Тип наследования Частота заболевания Возраст манифестации Основные клинические проявления Специфическая лабораторная диагностика Специфические медицинские мероприятия Дополнительные сведения