Первый слайд презентации: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ

Лекция для стомфака Кафедра внутренних болезней и поликлинической терапии ОмГМА Свертывани е крови : ф ормирование сгустка.

Слайд 2: Геморрагическ ий диатез

– это клинико-гематологический синдром, характеризующийся кровоточивостью. Объединяет геморрагические и тромбогеморрагические заболевания, а также геморрагические синдромы при инфекционно-септических, иммунных, сердечно-сосудистых, неопластических заболеваниях, акушерской патологии, болезнях новорожденных.

Слайд 3: При г еморрагическ ом диатез е

отмечается выраженная тенденция к повторным кровоизлияниям или кровотечениям, наступающим как самопроизвольно, так и под влиянием незначительных травм. Это м ожет быть как основным проявлением болезни (гемофилия), так и осложнением какого-либо заболевания (лейкозы, апластическая анемия, нефрит и др.)

Слайд 4: Звенья системы гемостаза:

ü тромбоцитарное ü коагуляционное, ü сосудистое.

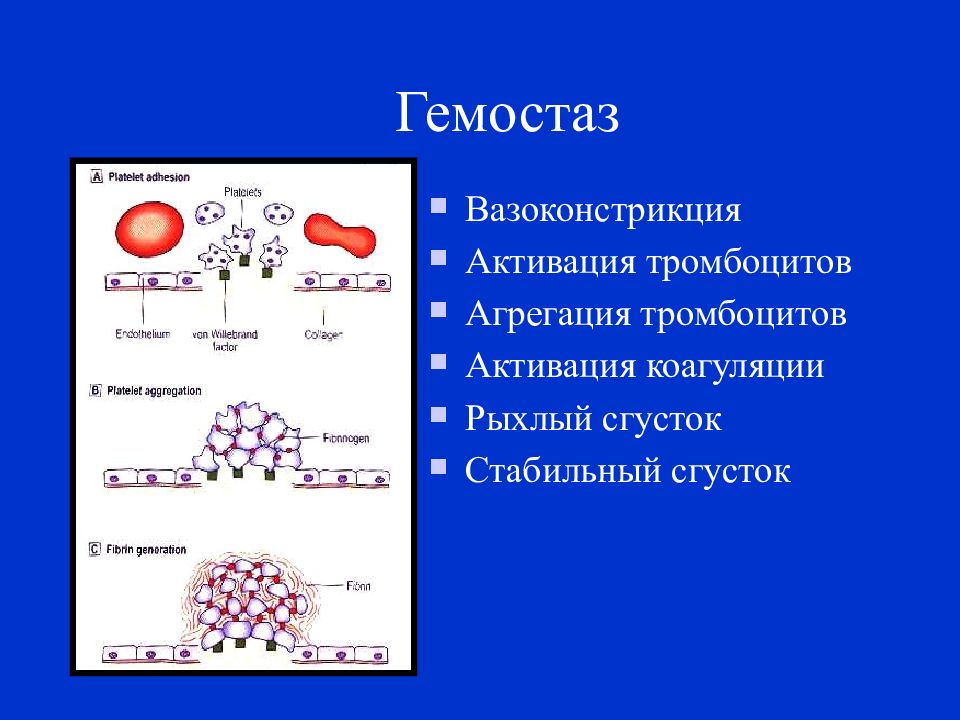

Слайд 5: Гемостаз

. Вазоконстрикция Активация тромбоцитов Агрегация тромбоцитов Активация коагуляции Рыхлый сгусток Стабильный сгусток

Слайд 7: ТИПЫ КРОВОТОЧИВОСТИ

1. Гематомный – болезненные напряженные кровоизлияния в мягкие ткани, в суставы. Типичен для гемофилии А и В. 2. Петехиально-пятнистый (синячковый, микроциркуляторный). Характерен для тромбоцитопений, тромбоцитопатий, некоторых нарушений свертываемости крови (гипо- и дисфибриногенемий, дефицит факторов X, II, VII ).

Слайд 11: Тромбоцитопения

Петехиальные кровоизлияния на ногах Кровоизлияние в конъюнктиву Типичные изменения эритроцитов (включения хроматина) у больного после спленэктомии

Слайд 13: ТИПЫ КРОВОТОЧИВОСТИ

3. Смешанный синячково-гематомный – сочетание петехиально-пятнистой кровоточивости с появлением больших гематом (забрюшинных, в стенке кишечника и т.д.) при отсутствии поражений суставов и костей либо единичными геморрагиями в суставы. При дефиците факторов протромбинового комплекса и фактора XIII, болезни Виллебранда, ДВС–синдроме, передозировке антикоагулянтов и тромболитиков.

Слайд 14: ТИПЫ КРОВОТОЧИВОСТИ

4. Васкулитно-пурпурный – геморрагии в виде сыпи или эритемы (на воспалительной основе), возможен нефрит, кишечные кровотечения; наблюдается при инфекционных и иммунных васкулитах, легко трансформируется в ДВС-синдром. 5. Ангиоматозный тип наблюдается при телеангиэктазиях, артериовенозных шунтах, ангиомах. Геморрагии определенной сосудистой локализации.

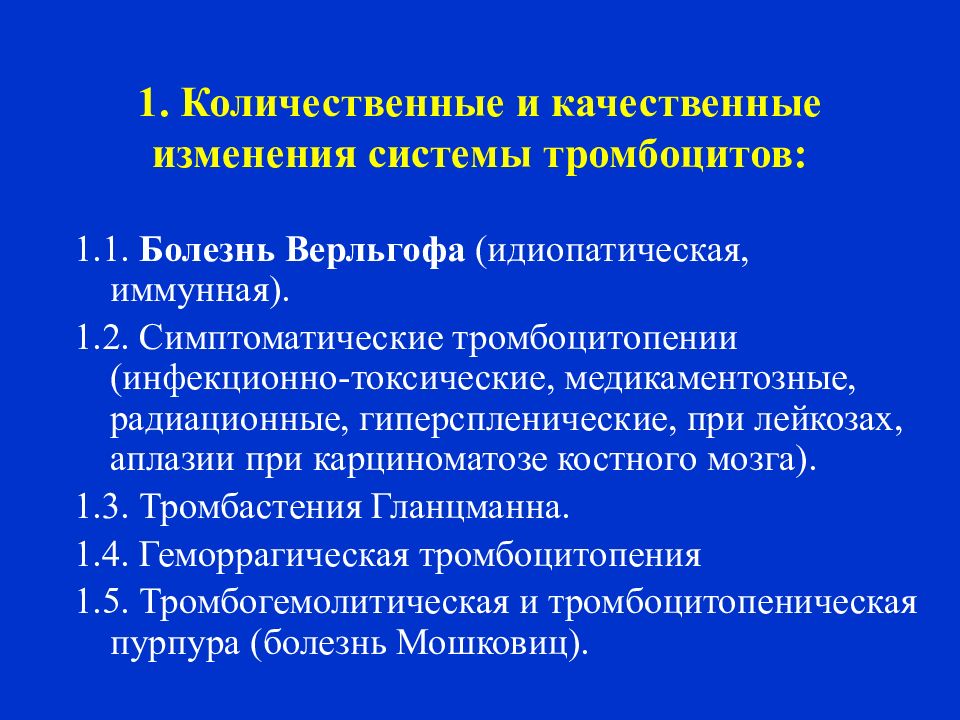

Слайд 21: 1. Количественные и качественные изменения системы тромбоцитов:

1.1. Болезнь Верльгофа (идиопатическая, иммунная). 1.2. Симптоматические тромбоцитопении (инфекционно-токсические, медикаментозные, радиационные, гиперспленические, при лейкозах, аплазии при карциноматозе костного мозга). 1.3. Тромбастения Гланцманна. 1.4. Геморрагическая тромбоцитопения 1.5. Тромбогемолитическая и тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковиц).

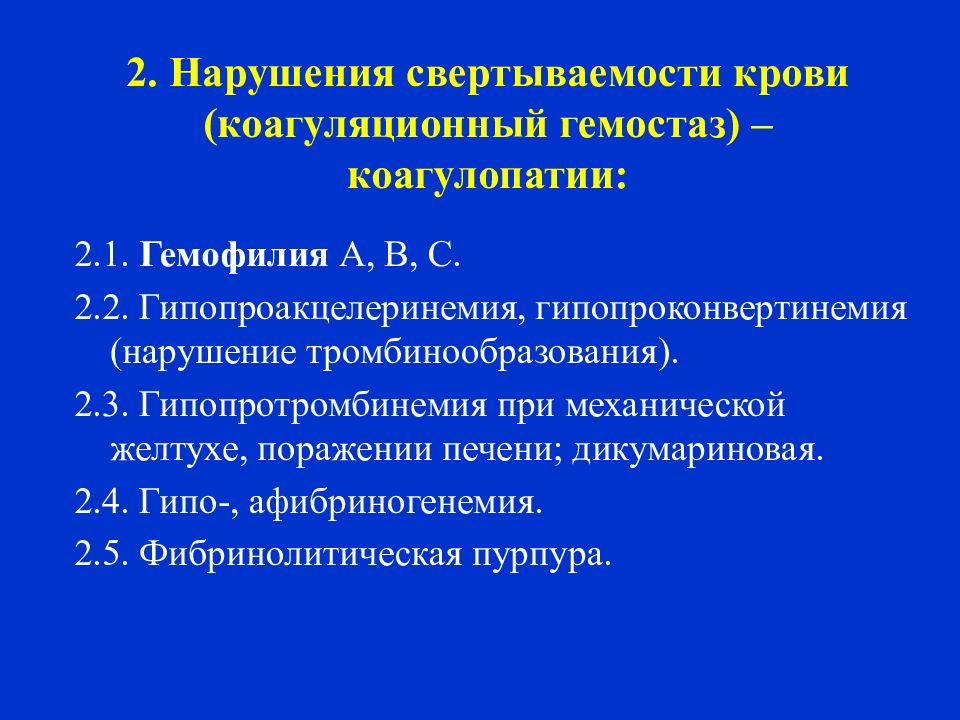

Слайд 22: 2. Нарушения свертываемости крови (коагуляционный гемостаз) – коагулопатии:

2.1. Гемофилия А, В, С. 2.2. Гипопроакцелеринемия, гипопроконвертинемия (нарушение тромбинообразования). 2.3. Гипопротромбинемия при механической желтухе, поражении печени; дикумариновая. 2.4. Гипо-, афибриногенемия. 2.5. Фибринолитическая пурпура.

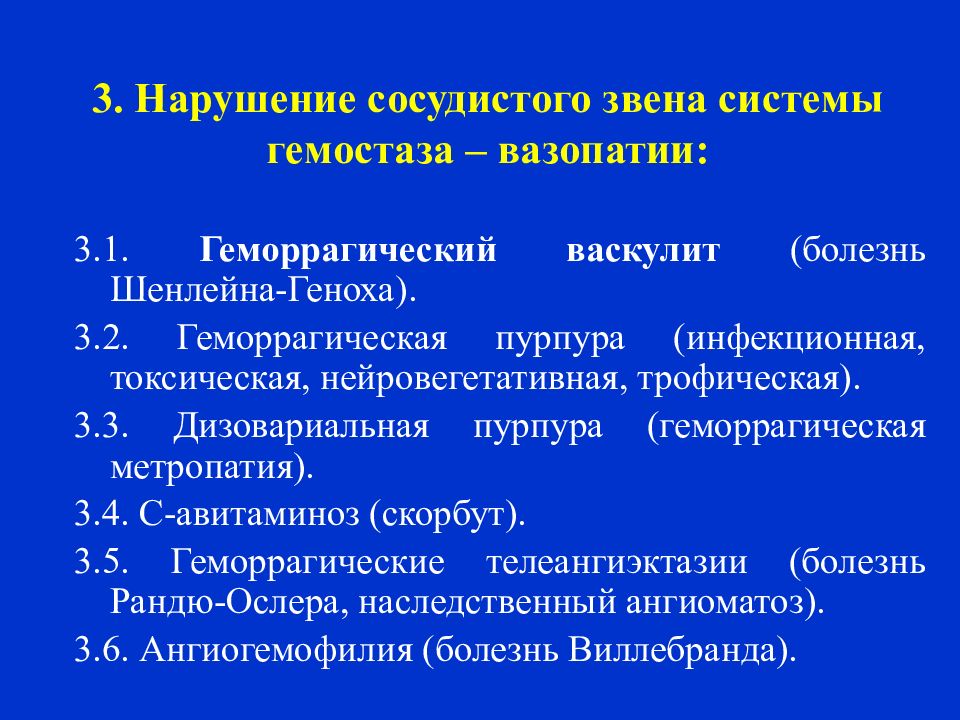

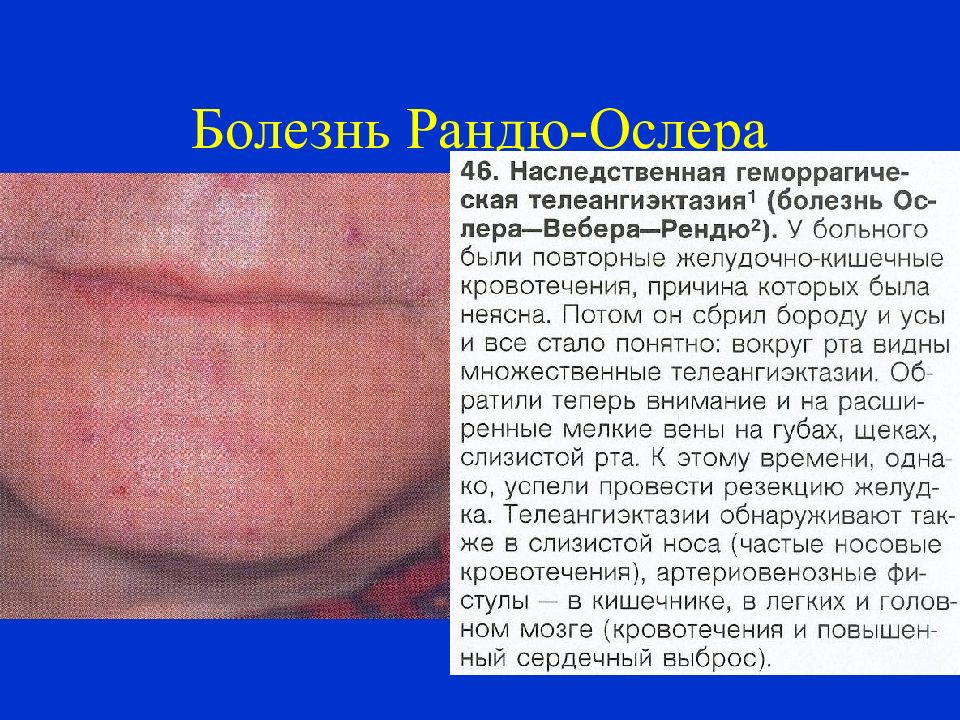

Слайд 23: 3. Нарушение сосудистого звена системы гемостаза – вазопатии :

3.1. Геморрагический васкулит (болезнь Шенлейна-Геноха). 3.2. Геморрагическая пурпура (инфекционная, токсическая, нейровегетативная, трофическая). 3.3. Дизовариальная пурпура (геморрагическая метропатия). 3.4. С-авитаминоз (скорбут). 3.5. Геморрагические телеангиэктазии (болезнь Рандю-Ослера, наследственный ангиоматоз). 3.6. Ангиогемофилия (болезнь Виллебранда).

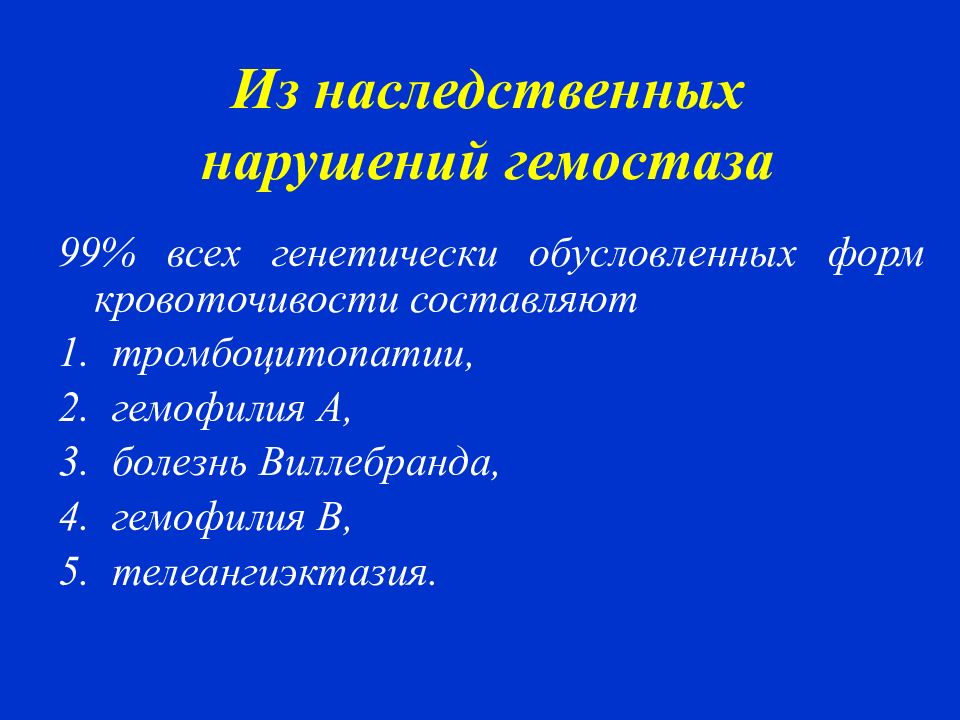

Слайд 24: Из наследственных нарушений гемостаза

99% всех генетически обусловленных форм кровоточивости составляют тромбо цито патии, гемофилия А, болезнь Виллебранда, гемофилия В, телеангиэктазия.

Слайд 25: Среди приобретенных форм

преобладают : тромбоцитопении вторичные, тромбоцитопатии, ДВС-синдром, дефицит и ингибиция факторов протромбинового комплекса (патология печени, механическая желтуха, передозировка непрямых антикоагулянтов), геморрагический васкулит. Все другие формы редки или очень редки.

Слайд 26: Особенности сбора анамнеза при геморрагическом синдроме

Вид кровотечения (местное, генерализованное); Объем кровопотери; Частота кровотечений; Место проявления: кожа, слизистые, суставы и пр.; Спонтанное или после приема лекарств, травмы, хирургических вмешательств; Семейный анамнез.

Слайд 27: Физикальное обследование при геморрагическом синдроме

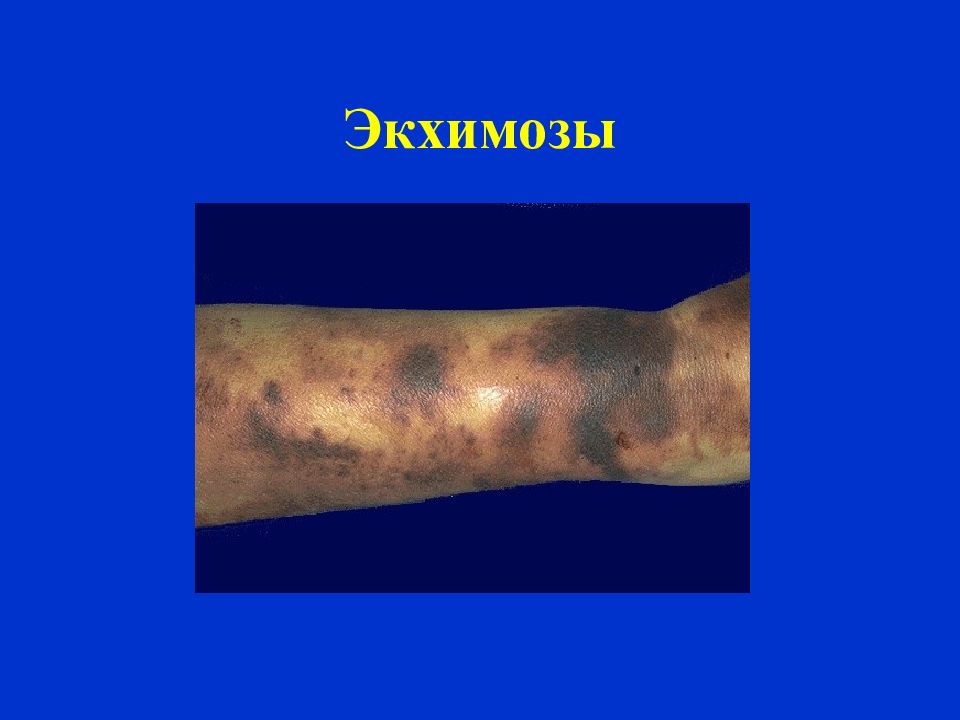

Характеристика геморрагий: петехии; пурпуры; экхимозы – «синяки»; гематомы; гемартрозы; гематурия носовые кровотечения; телеангиэктазии и ангиомы.

Слайд 28: ПЕТЕХИИ

точечные кровоизлияния в кожу или слизистые оболочки диаметром 1-2 мм, обусловленные пропотеванием эритроцитов через стенку капилляров. Вначале имеют ярко-красную окраску, в последующем цвет изменяется до коричневатого. Петехии не возвышаются над поверхностью кожи и не пальпируются.

Слайд 29: ПУРПУРА

(лат. purpura, пурпурная ткань, багряница, порфира) - множественные кровоизлияния (петехии, экхимозы) в кожу и слизистые оболочки. - кожная сыпь, образующаяся после кровоизлияния в кожу и слизистые оболочки из капилляров.

Слайд 32: множественные петехии

на слизистой оболочке толстой кишки (колоноскопия)

Слайд 34: Обследование при подозрении на геморрагический диатез:

общий анализ крови количественная и морфологическая оценка тромбоцитов в мазке периферической крови А ЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время характеризует целостность внутреннего и общего механизмов гемокоагуляции ПВ – протромбиновое время выявляет функции внутреннего и общего механизмов свертывания крови время кровотечения – для оценки целостности сосудов и функциональной активности тромбоцитов.

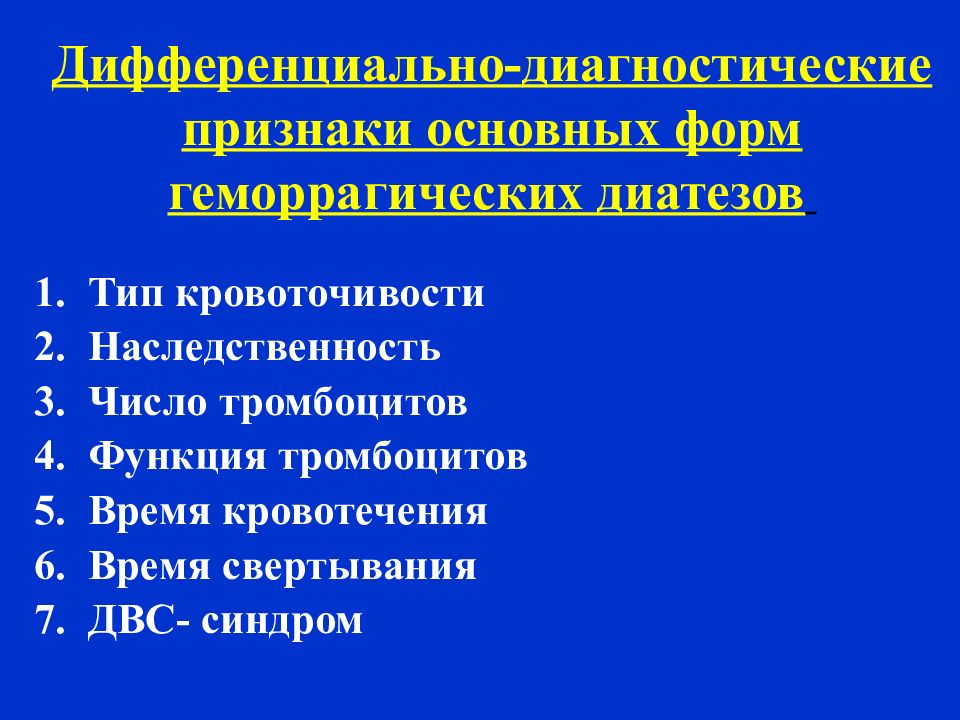

Слайд 35: Дифференциально-диагностические признаки основных форм геморрагических диатезов

Тип кровоточивости Наследственность Число тромбоцитов Функция тромбоцитов Время кровотечения Время свертывания ДВС- синдром

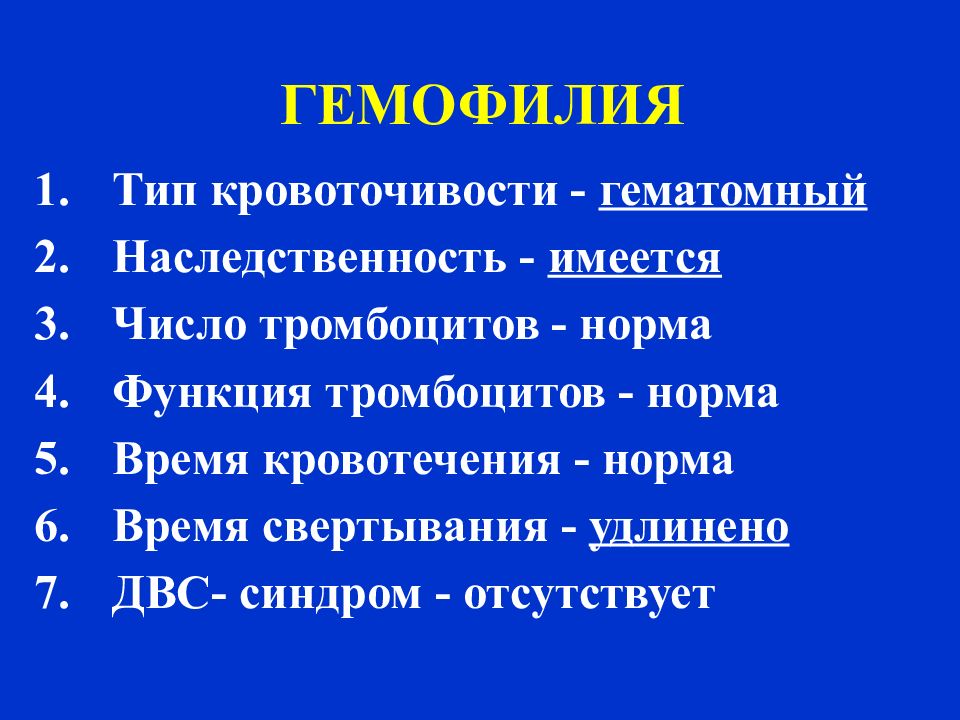

Слайд 36: ГЕМОФИЛИЯ

Тип кровоточивости - гематомный Наследственность - имеется Число тромбоцитов - норма Функция тромбоцитов - норма Время кровотечения - норма Время свертывания - удлинено ДВС- синдром - отсутствует

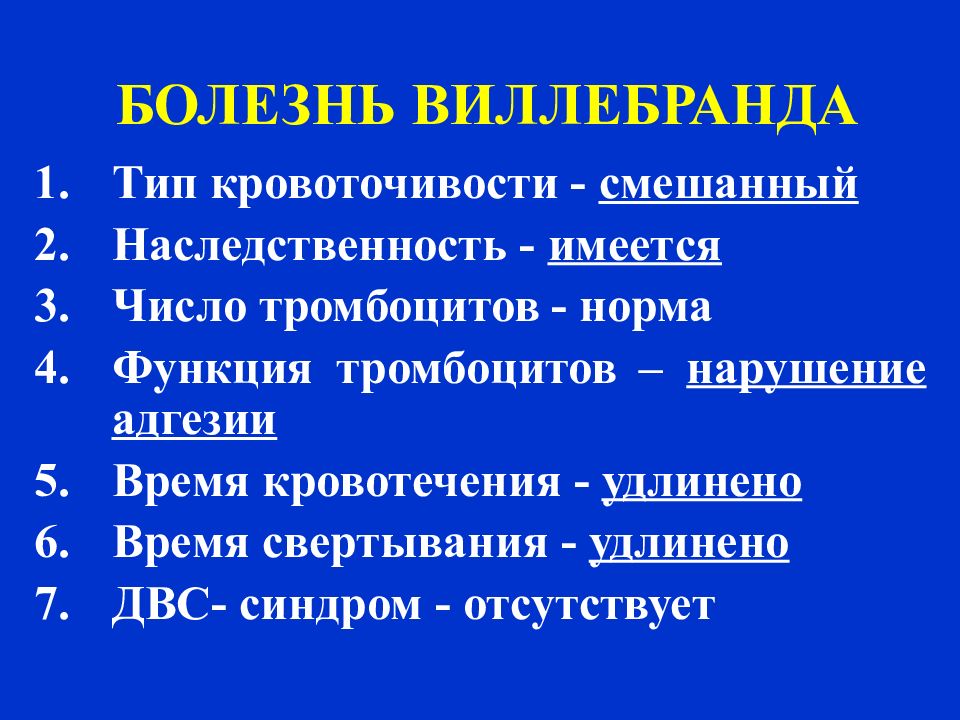

Слайд 38: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Тип кровоточивости - смешанный Наследственность - имеется Число тромбоцитов - норма Функция тромбоцитов – нарушение адгезии Время кровотечения - удлинено Время свертывания - удлинено ДВС- синдром - отсутствует

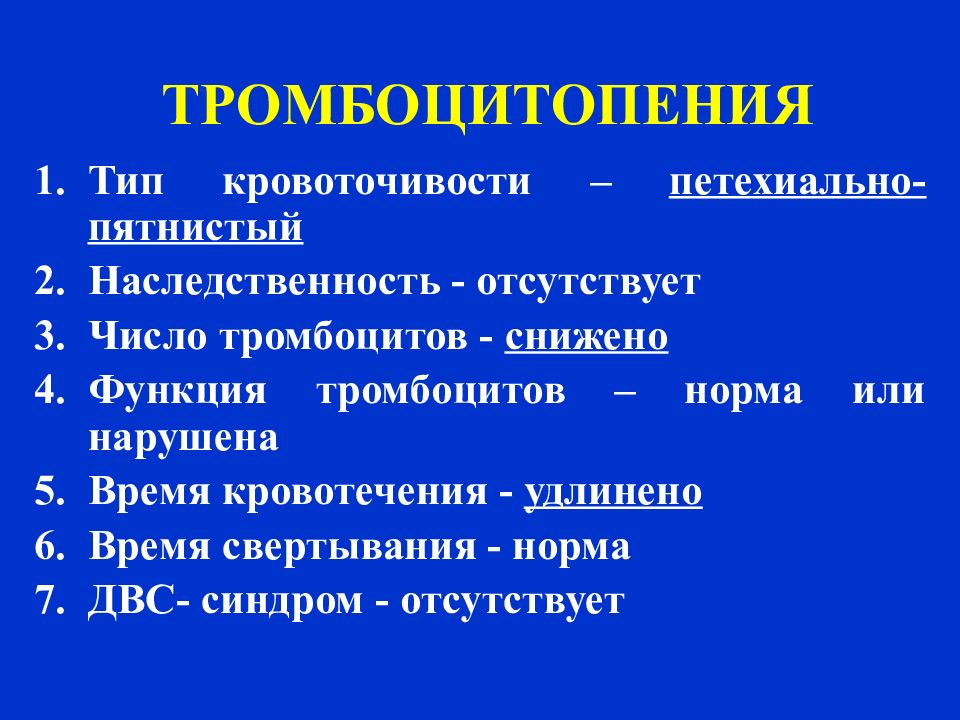

Слайд 39: ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ

Тип кровоточивости – петехиально-пятнистый Наследственность - отсутствует Число тромбоцитов - снижено Функция тромбоцитов – норма или нарушена Время кровотечения - удлинено Время свертывания - норма ДВС- синдром - отсутствует

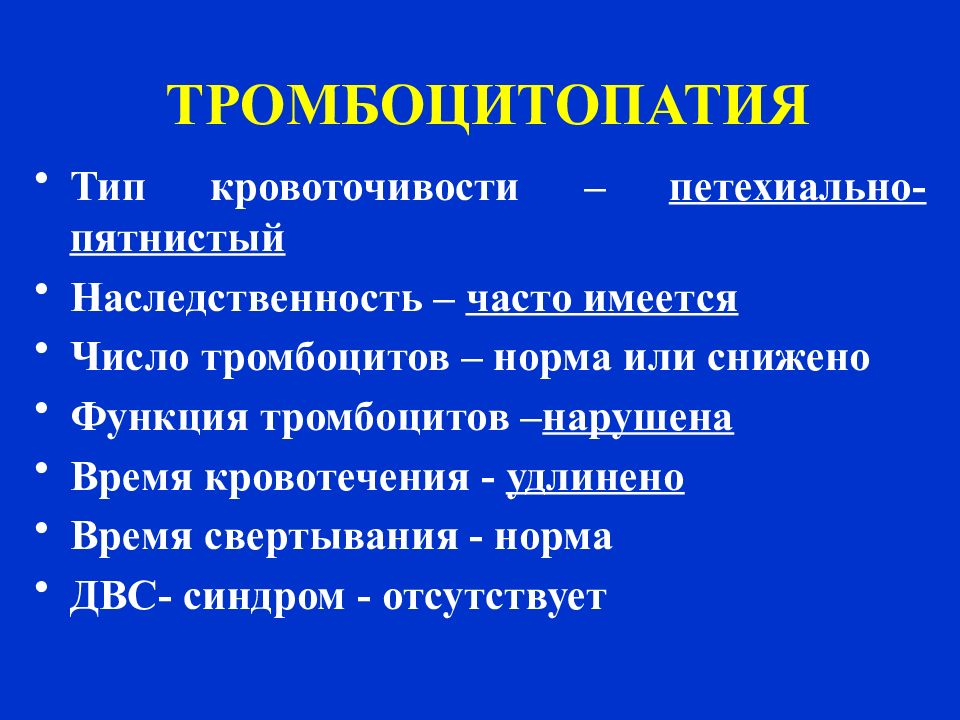

Слайд 40: ТРОМБОЦИТОПАТИЯ

Тип кровоточивости – петехиально-пятнистый Наследственность – часто имеется Число тромбоцитов – норма или снижено Функция тромбоцитов – нарушена Время кровотечения - удлинено Время свертывания - норма ДВС- синдром - отсутствует

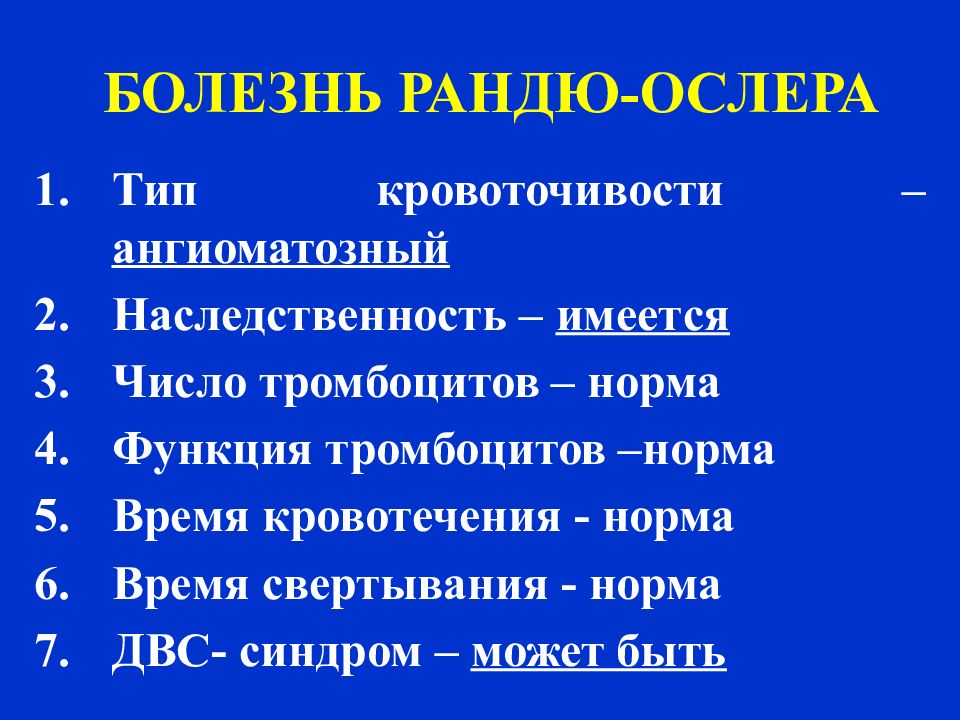

Слайд 42: БОЛЕЗНЬ РАНДЮ-ОСЛЕРА

Тип кровоточивости – ангиоматозный Наследственность – имеется Число тромбоцитов – норма Функция тромбоцитов –норма Время кровотечения - норма Время свертывания - норма ДВС- синдром – может быть

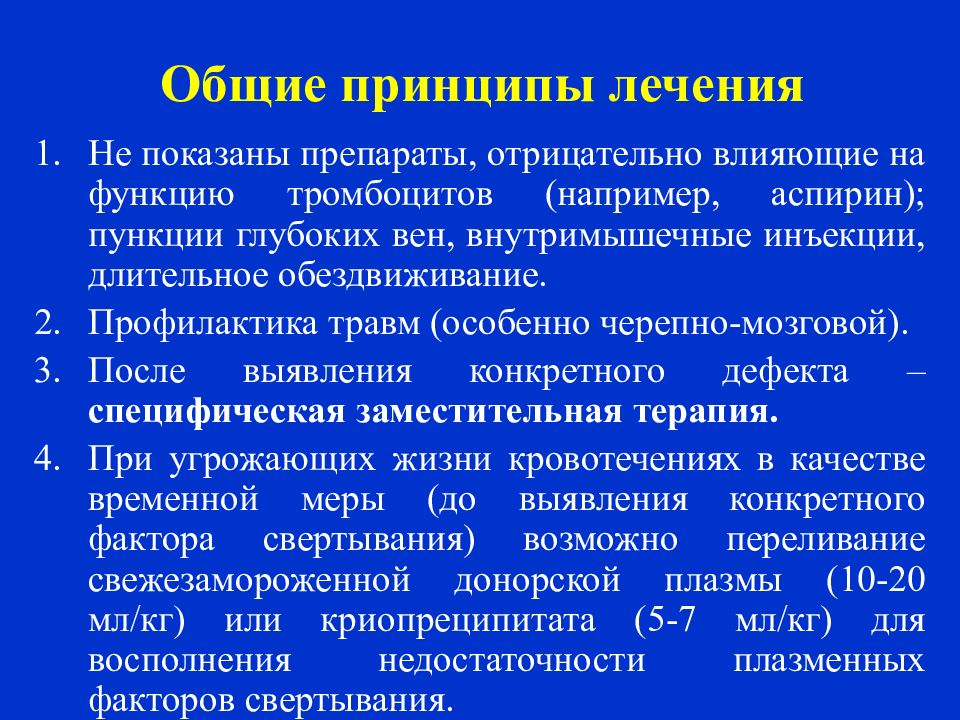

Слайд 45: Общие принципы лечения

Не показаны препараты, отрицательно влияющие на функцию тромбоцитов (например, аспирин); пункции глубоких вен, внутримышечные инъекции, длительн о е обездвиживани е. Профилактика травм (особенно черепно-мозговой). После выявления конкретного дефекта – специфическая заместительная терапия. При угрожающих жизни кровотечениях в качестве временной меры (до выявления конкретного фактора свертывания) возможно переливание свежезамороженной донорской плазмы (10-20 мл/кг) или криопреципитата (5-7 мл/кг) для восполнения недостаточности плазменных факторов свертывания.

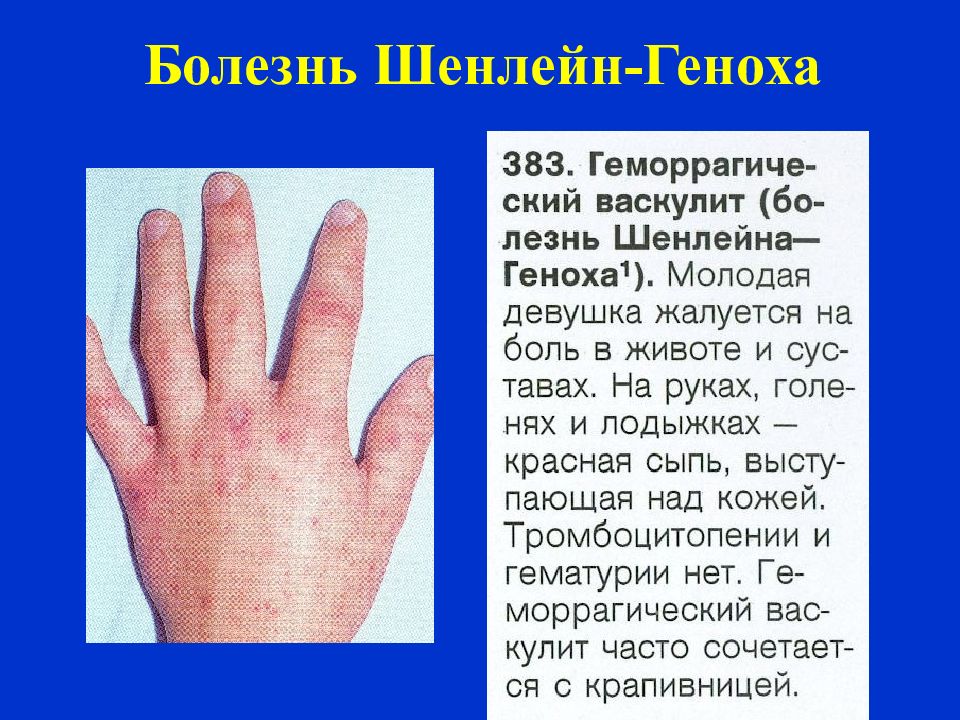

Слайд 47: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Болезнь (пурпура) Шенлейн-Геноха системный васкулит, поражающий сосуды микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры и посткапиллярные венулы), с характерным отложением в их стенке иммунных депозитов, состоящих преимущественно из иммуноглобулинов А ( IgA ); клинически проявляется кожной геморрагической сыпью в сочетании с поражением суставов, желудочно-кишечного тракта и почек.

Слайд 48: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ: эпидемиология

Заболеваемость составляет 13–20 случаев на 100 000 человек. Развивается в возрасте от 5 месяцев до 89 лет, наиболее часто – у детей в возрасте 4–6 лет, заболеваемость составляет 70 на 100 000 детей. С возрастом частота постепенно снижается. Мужчины и женщины болеют одинаково часто. Отмечена связь со временем года: наибольшая заболеваемость наблюдается осенью, зимой и весной, в половине случаев у детей предшествует острая респираторная инфекция.

Слайд 49: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Этиология неизвестна. Возможна связь со стрептококковой и вирусной инфекцией (вирус гепатита В), микоплазмами, вакцинами, укусами насеком ых, пищевыми и лекарственными аллергенами, охлаждением, сенсибилизацией. Связь заболевания с аллергической наследственностью и HLA В35.

Слайд 50: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Клиническая картина. О строе начало с общих симптомов ( слабость, недомогание, лихорадка), кожных высыпаний (пурпуры) и суставного синдрома ; в начале болезни часто – абдоминальный синдром. Частота симптомов: кожная геморрагическая сыпь — 100%; суставной синдром — 75%; абдоминальный синдром — 65%; поражение почек — 40%.

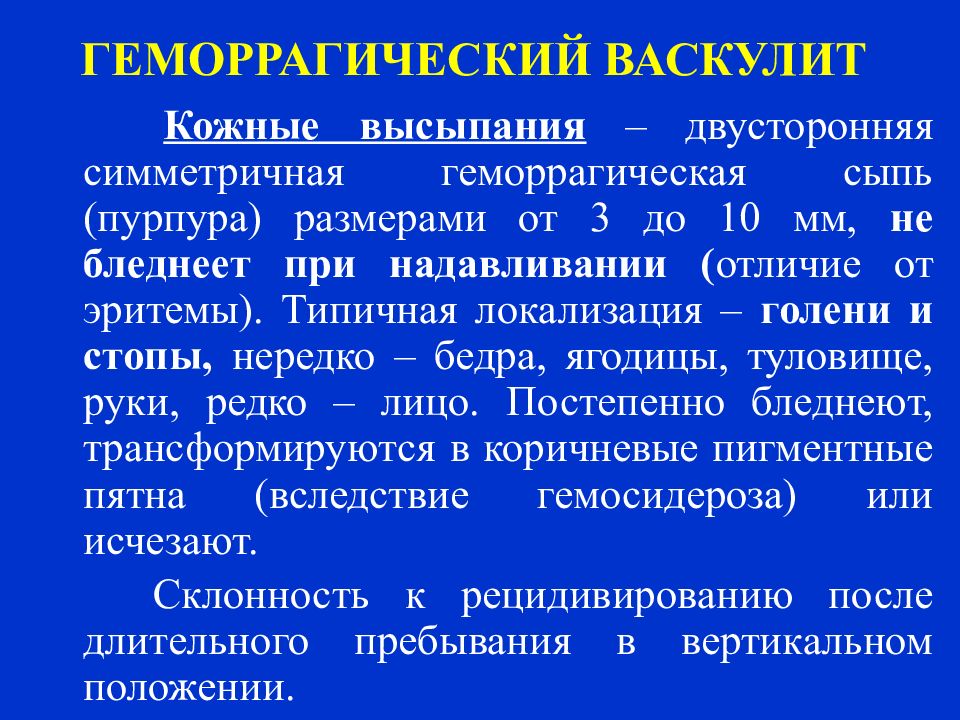

Слайд 51: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Кожные высыпания – двусторонняя симметричная геморрагическая сыпь (пурпура) размерами от 3 до 10 мм, не бледнеет при надавливании ( отличие от эритемы). Типичная локализация – голени и стопы, нередко – бедра, ягодицы, туловище, руки, редко – лицо. Постепенно бледнеют, трансформируются в коричневые пигментные пятна (вследствие гемосидероза) или исчезают. Склонность к рецидивированию после длительного пребывания в вертикальном положении.

Слайд 52: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Реже отмечаются экхимозы — крупные кожные геморрагии неправильной формы диаметром свыше 10 мм. Типичной локализацией экхимозов являются места, подвергающиеся механической компрессии (резинка носков, тугой ремень, манжетка тонометра). Этот феномен – аналог симптома Кончаловского–Румпеля–Лееде или симптома жгута.

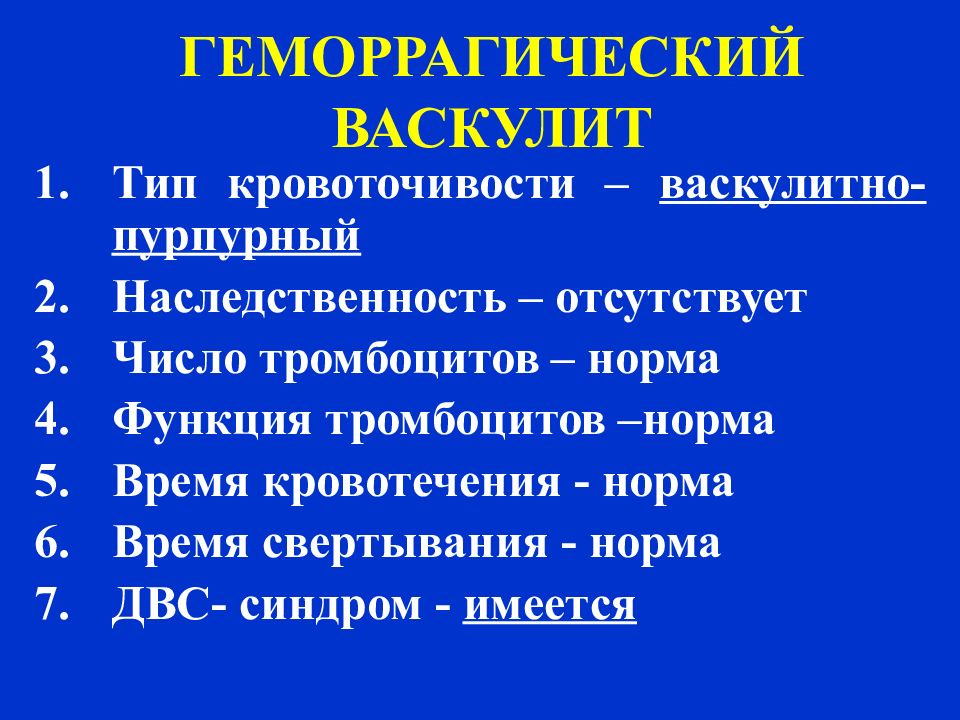

Слайд 53: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Тип кровоточивости – васкулитно-пурпурный Наследственность – отсутствует Число тромбоцитов – норма Функция тромбоцитов –норма Время кровотечения - норма Время свертывания - норма ДВС- синдром - имеется

Слайд 57: Суставной синдром

Второй по частоте и важности признак. Поражаются коленные и голеностопные суставы: быстрое возникновение болей, их летучесть, несоответствие выраженности болевых ощущений и скудности объективных признаков воспаления. Стойкой деформации и нарушения подвижности суставов не бывает.

Слайд 58: Абдоминальный синдром

– приступообразные боли в животе по типу кишечных колик, локализуются вокруг пупка, реже – в правой подвздошной или эпигастральной области, имитируя картину аппендицита или язвы желудка, панкреатита, острой кишечной непроходимости. На высоте боли возможны гематомезис, мелена. Хирургические осложнения : инвагинация, кишечная непроходимость, перфорация кишечника с развитием перитонита.

Слайд 59: Поражение почек

Гломерулонефрит. Ведущий симптом – гематурия в сочетании с умеренной протеинурией (менее 1 г/сут). У детей в дебюте может быть макрогематурия, не имеющая прогностического значения. У взрослых может быть нефротический синдром или быстропрогрессирующий нефрит.

Слайд 60: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Течение заболевания может быть острым и хроническим (рецидивирующим). В детском возрасте может протекать тяжело в виде молниеносной пурпуры. Наряду с рецидивирующими формами существуют легкие, заканчивающиеся выздоровлением.

Слайд 61: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ

Тактика ведения Все больные в стадии обострения нуждаются в госпитализации, следует избегать охлаждения, длительного стояния и ходьбы. Необходимо исключить вероятные аллергические воздействия (лекарственные вещества, пищевые аллергены, введение сывороток и вакцин).

Слайд 62: Лечение геморрагического васкулита

Глюкокортикоиды в высоких дозах. При поражении кожи эффективны колхицин, сульфасалазин. При поражении почек – ГКС, цитостатики (циклофосфамид), плазмаферез.

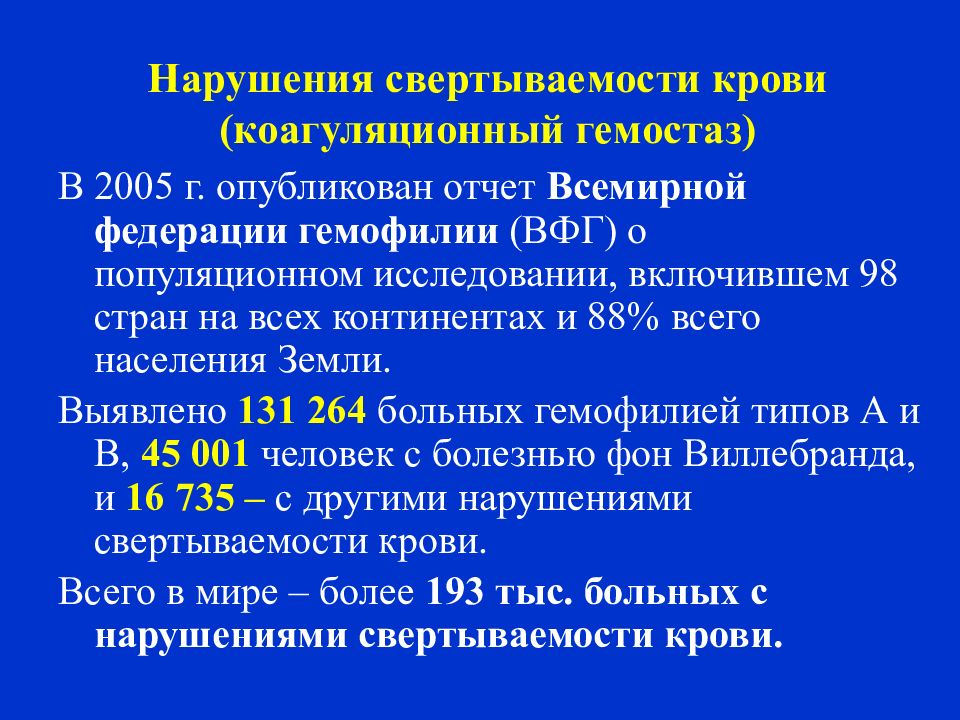

Слайд 63: Нарушения свертываемости крови (коагуляционный гемостаз)

В 2005 г. опубликован отчет Всемирной федерации гемофилии (ВФГ) о популяционном исследовании, включившем 98 стран на всех континентах и 88% всего населения Земли. В ыявлено 131 264 больных гемофилией типов А и В, 45 001 человек с болезнью фон Виллебранда, и 16 735 – с другими нарушения ми свертываемости крови. В сего в мире – более 193 тыс. больных с нарушениями свертываемости крови.

Слайд 65: ГЕМОФИЛИЯ

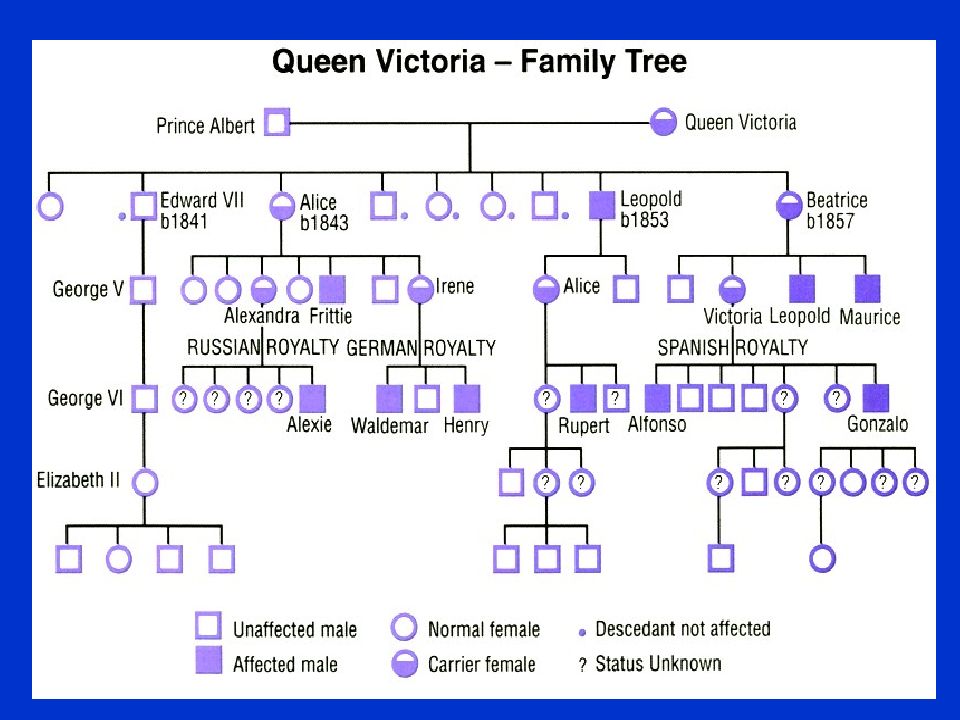

Гемофилия – это наследственное заболевание, проявляющееся недостаточностью факторов свертываемости крови VIII (гемофилия типа А) или IX (гемофилия типа В). Наследование данного признака происходит по Х-хромосоме.

Слайд 71: Гемофилия А

Ген гемофилии локализуется в Х-хромосоме, в связи с чем женщины – кондукторы этого заболевания, имеющие вторую нормальную Х-хромосому, как правило, не страдают кровоточ ив остью, но активность фактора V III у них снижена в среднем в 2 раза по сравнению с нормой.

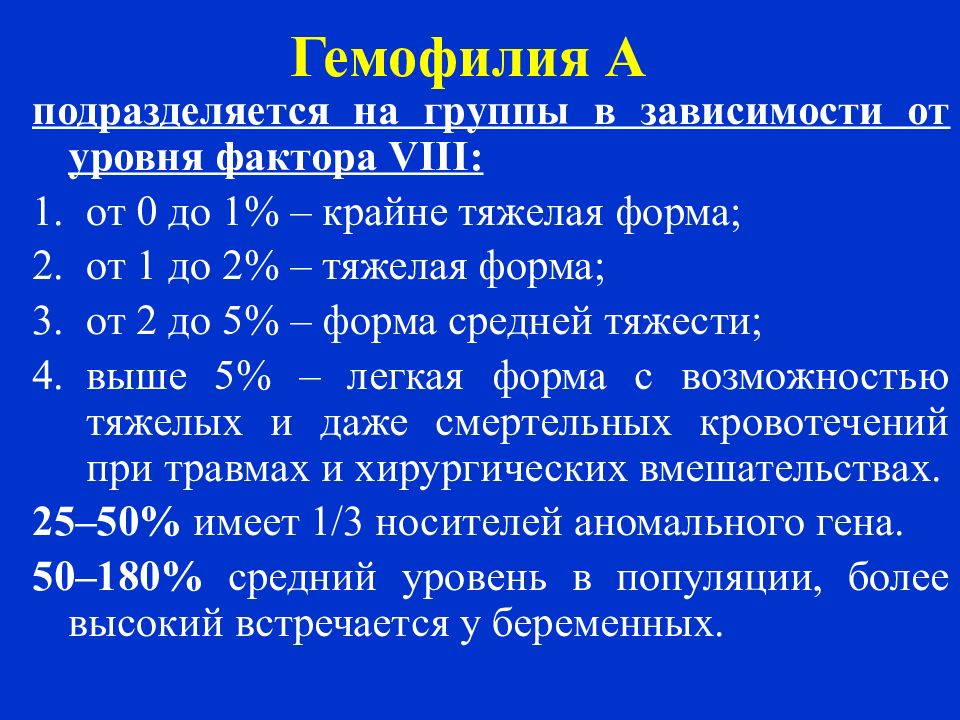

Слайд 72: Гемофилия А

Количество фактора VIII крови измеряется в процентах. За основу берется среднее количество фактора в популяции, выраженное в «единицах на 1 мл» или «100 ед. на децилитр (100 U / dl )». Таким образом, 100% – не максимальное значение, а среднее. Уровень фактора VIII в норме составляет 50–180%.

Слайд 73: Гемофилия А

подразделяется на группы в зависимости от уровня фактора V III: от 0 до 1% – крайне тяжелая форма; от 1 до 2% – тяжелая форма; от 2 до 5% – форма средней тяжести; выше 5% – легкая форма с возможностью тяжелых и даже смертельных кровотечений при травмах и хирургических вмешательствах. 25–50% имеет 1/3 носителей аномального гена. 50–180% средний уровень в популяции, более высокий встречается у беременных.

Слайд 74: Гемофилия В

наследственный геморрагический диатез, обусловленный дефицитом активности фактора IX (плазменного компонента тромбопластина). Наследуется по рецессивному, сцепленному с Х-хромосомой типу. Мутирует этот ген в 7-10 раз реже, чем ген фактора V III. Заболеваемость гемофилией типа В ниже в 3–5 раз, чем типа А.

Слайд 75: Гемофилия С

связана с дефицитом фактора XI (РТА-фактор) свертывания крови. Имеет аутосомный характер наследования и проявляется легкой или умеренной склонностью к кровотечениям, однако чаще протекает асимптомно.

Слайд 76: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

При гемофилии отмечается возрастная эволюция симптомов болезни. У большинства больных в первый год жизни геморрагических проявлений нет, в связи с чем заболевание распознается лишь на 2-3 году жизни, а при легкой форме – во взрослом возрасте во время травмы или хирургического вмешательства.

Слайд 77: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Главным и единственным признаком является склонность к кровотечениям. Тяжелая форма – часты спонтанные кровотечения. Среднетяжелая форма – возможны спонтанные кровотечения после незначительных травм. Легкая форма – склонность к кровоточивости после травм и операций, спонтанных кровотечений не бывает. При легкой форме заболевания диагноз часто ставится впервые в уже зрелом возрасте.

Слайд 78: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Наиболее часто спонтанные и травматические кровоизлияния проявляются гемартрозами (70–80% случаев), часто образуются подкожные гематомы (10–20%). Гемартрозы – продолжительность острого периода и последующую деформацию сустава можно свести к минимуму, если быстро начать заместительную терапию и на 2-3 суток иммобилизировать сустав.

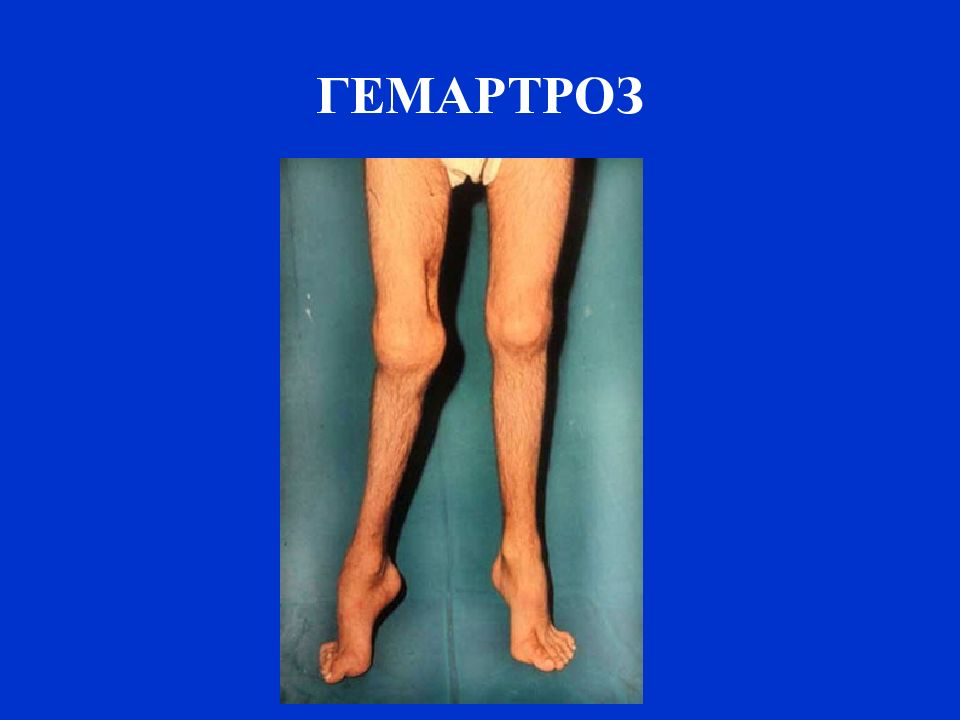

Слайд 79: ГЕМАРТРОЗ – в коленных (45% случаев), локтевых (30%), голеностопных (10%) суставах. Плечевые и тазобедренные суставы поражаются значительно реже (в 2–3% случаев)

Слайд 80: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Л юбая травматизация у больного гемофилией может вызвать, хотя и неинтенсивное, но непрекращающееся кровотечение. Запрещаются внутримышечные инъекции. Иммунизацию и введение лекарств нужно производить подкожно, тонкой иглой, обеспечив 5-минутное давление на место инъекции.

Слайд 81: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Возможны частые носовые кровотечения, кровотечения из ротовой полости (например, при прикусывании языка, травме десен). Возможна упорная гематурия и наличие крови в кале. Выделение крови даже низкой интенсивности, но продолжительное и стойкое, приводит к анемизации больных. Наиболее опасны для жизни внутренние кровотечения ( в забрюшинную клетчатку) и кровоизлияния в полость черепа.

Слайд 82: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Кровотечения при гемофилии прекращаются после заместительной терапии соответствующим фактором свертывания крови, причем ее следует начинать как можно раньше, чтобы свести к минимуму осложнения. Больным гемофилией противопоказаны аспирин и нестероидные противовоспалительные средства.

Слайд 83: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Клиническая картина гемофилии в остальном связана с частой рецидивирующей кровопотерей и обусловлена анемизацией больных. Как и для популяции в целом, главными причинами смерти пациентов с гемофилией являются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. Однако у больных гемофилией очень часто причинами смерти становятся травматические кровоизлияния в полость черепа, а также ВИЧ-инфекция и поражение печени вирусом гепатита С, связанные с необходимостью частых гемотрансфузий.

Слайд 84: КЛИНИКА ГЕМОФИЛИИ

Среди осложнений гемофилии следует назвать различные проявления суставного геморрагического синдрома (контрактуры, переломы, артропатию), кровоизлияния в мягкие ткани (опухолевидные образования, инфицирование), заражение трансмиссивными агентами (вирусы гепатитов А, В, С, ВИЧ, парвовирус В 19 и др.), а также формирование ингибиторов (антител) к факторам свертывания с резким снижением эффективности лечения.

Слайд 85: Лабораторная диагностика

Увеличение АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время, норма 25-36 с), нормальное ПВ (протромбиновое время, норма 11–14 с) нормальное время кровотечения (по Айви 2,5–9,5 мин).

Слайд 86: Лабораторная диагностика

Факторы VIII и IX участвуют только во внутренней активации гемостаза. Факторы VIII (антигемофильный глобулин) и IX (Кристмаса) в комплексе с ионами кальция и фосфолипидами создают условия для активации X фактора и формирования протромбиназного комплекса.

Слайд 87: Лабораторная диагностика

Данный факт обусловливает такую особенность коагулограммы при гемофилии, как нормальные протромбиновый показатель и тромбиновое время при удлиненном времени свертывания цельной крови, кальцифицированной цитратной плазмы и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ).

Слайд 88: Диагностика

Наиболее достоверным в диагностике как заболевания, так и носительства гемофилии является молекулярно-генетическое исследование. Методика выявления полиморфизма ДНК позволяет диагностировать нарушения генов факторов свертывания с достоверностью >99%. Ее можно использовать в пренатальной диагностике ( исследуя ДНК, экстрагированную из клеток ворсин хориона на 10-й нед еле беременности или позднее ). М етодика ПЦР ( полимеразной цепной реакции ), позволяющая выявлять конкретные изменения в хромосомах: делецию, инверсию и т.п. С оставлени е подробного генеалогического древа.

Слайд 89: ЛЕЧЕНИЕ

Лечение гемофилии складывается из купирования геморрагического синдрома и лечения его осложнений, а также сопутствующих состояний, осложняемых основным заболеванием. Г емофилия представляется отличным кандидатом для молекулярно-генетического вмешательства.

Слайд 90: ЛЕЧЕНИЕ

Субстанции, содержащие фактор свертываемости, по возрастанию концентрации можно расположить в следующем порядке: цельная кровь, плазма, криопреципитат, препарат фактора. Н аиболее богаты фактором VIII рекомбинантные препараты " Kogenate FS ", " Helixate FS ", " Recombinate rAHF " американского производства, швейцарский " Advate rAHF PFM ", содержащие более 4000 ЕД/мг действующего вещества, а также препарат " ReFacto " шведского производства с концентрацией 13000 ЕД/мг. Они свободны от человеческих или животных материалов, а потому безопасны с эпидемиологической точки зрения.

Слайд 91: ЛЕЧЕНИЕ

Введение препарата фактора свертываемости должно осуществляться как можно быстрее после начала кровотечения или только при подозрении на него, так как эффективность терапии и скорость восстановления прямо пропорциональны времени промедления. Идеально ввести препарат фактора в течение первых 2 ч асов. Нельзя применять лекарственные средства, нарушающие функцию тромбоцитов ( в первую очередь НПВП). Внутривенные инъекции должны быть максимально аккуратными, производиться только при необходимости. Внутримышечные инъекции запрещены.

Слайд 92: ЛЕЧЕНИЕ

Главным осложнением терапии препаратами, повышающими свертываемость крови, считаются инфекционные осложнения: передача реципиенту ВИЧ, вирусов гепатитов А, В, С, парвовируса В 19, прионового агента болезни Крейцфельдта-Якоба. Прионовая болезнь Крейтцфельдта–Якоба ( Creutzfeldt – Jakob ), сходная с «коровьим бешенством», вызывает спонгиозную трансформацию головного мозга людей. Ее инкубационный период составляет многие годы, а инфекционный агент представляет собой видоизмененный естественный представитель клеток человека – шаперон, в связи с чем его практически невозможно обнаружить.

Слайд 93: ЛЕЧЕНИЕ

Ч асто в нетяжелых случаях гемофилии А и почти во всех случаях болезни фон Виллебранда вместо препарата фактора свертываемости крови применяют десмопрессин – синтетическое производное антидиуретического гормона. Другими средствами уменьшения кровоточивости у пациентов с гемофилией являются транексамовая и аминокапроновая кислоты.

Слайд 94: ПРОГНОЗ

Х отя в современном мире еще не существует способа радикального излечения от гемофилии, заболевания, считавшегося ранее смертельным, наличие множества методов поддержания стабильного состояния организма и лечения осложнений этого заболевания позволяет больному человеку не выпадать из жизни общества, принимать в ней активное и полноценное участие.

Слайд 95: Количественные и качественные изменения системы тромбоцитов ( тромбоцитопении и тромбоцитопатии) :

1.1. Болезнь Верльгофа (идиопатическая, иммунная). 1.2. Симптоматические тромбоцитопении (инфекционно-токсические, медикаментозные, радиационные, гиперспленические, при лейкозах, аплазии при карциноматозе костного мозга). 1.3. Тромбастения Гланцманна. 1.4. Геморрагическая тромбоцитопения 1.5. Тромбогемолитическая и тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Мошковиц).

Слайд 96: ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

заболевания, при которых количество тромбоцитов ниже нормы – 150·10 9 /л. Если количество тромбоцитов превышает 50·10 9 /л, геморрагический диатез наблюдается редко. Причины: 1. Повышенное разрушение тромбоцитов. 2. Повышенное потребление тромбоцитов. 3. Недостаточное образование тромбоцитов.

Слайд 97: ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

1. Наследственные тромбоцитопении. При многих наследственных тромбоцитопениях наблюдается изменение различных функциональных свойств тромбоцитов, что дает основание относить эти болезни к группе тромбоцитопатий. Редко являются истинными, связанными с нарушением активности ферментов гликолиза или цикла Кребса, или нарушением образования тромбопоэтинов.

Слайд 98: ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

2. Приобретенные тромбоцитопении: ü иммунные; ü обусловленные механической травмой тромбоцитов (гемангиомы, спленомегалия и др.); ü угнетение пролиферации клеток костного мозга при химических и радиационных повреждениях, апластических анемиях ; ü замещение костного мозга опухолевой тканью ; ü соматическая мутация (болезнь Маркиафавы-Микели); ü повышенным потреблением тромбоцитов (ДВС-синдром, тромбозы); ü недостаток витамина В 12 и фолиевой кислоты.

Слайд 99: ИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Можно разделить на 4 группы: * Аутоиммунные * Гетероиммунные * Трансиммунные и изоиммунные * Аллоиммунные

Слайд 100: ИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

встречаются наиболее часто, причем у детей чаще гетероиммунные, у взрослых – аутоиммунные. В зависимости от антител делятся: 1) с антителами против антигенов тромбоцитов ; 2) против антигенов мегакариоцитов ; 3) против антигенов общего предшественника тромбоцитов, лейкоцитов и эритроцитов.

Слайд 101: АУТОИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Продолжительность жизни клеток укорачивается до нескольких часов (вместо 7–10 дней). Количество тромбоцитов, образующихся в единицу времени, значительно увеличивается – от 2 до 6 раз, также и количество мегакариоцитов. В основе патологического процесса лежит срыв иммунологической толерантности к собственному антигену, генетический дефект функции Т-супрессоров. Морфометрия тромбоцитов: большие размеры, малозернистые, «голубые», пойкилоцитоз.

Слайд 102: АУТОИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Содержание эритроцитов и Нв может быть нормальным или наблюдается постгеморрагическая анемия. Количество лейкоцитов либо нормальное, либо повышенное. Часто отмечается эозинофилия. Если отмечается ПАНЦИТОПЕНИЯ (тромбо-, лейкоцитопения и анемия), то антитела образуются к общему предшественнику трех ростков.

Слайд 103: ГЕТЕРОИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Антитела вырабатываются против чужого антигена, фиксированного на поверхности тромбоцитов, (лекарства или вируса) или изменяется антигенная структура тромбоцитов, например, под влиянием вирусного воздействия.

Слайд 104: ИЗОИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Наблюдаются у новорожденных в связи с несовместимостью по тромбоцитарным антигенам между матерью и ребенком, в отличие от гемолитической анемии может развиться как после первой, так и после второй беременности.

Слайд 105: ТРАНСИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Аутоантитела матери, страдающей аутоиммунной тромбоцитопенией, проникают через плаценту и вызывают тромбоцитопению у ребенка.

Слайд 106: АЛЛОИММУННЫЕ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Разрушение тромбоцитов связано с несовместимостью по одной из групповых систем крови либо в связи с транфузией реципиенту чужих тромбоцитов при наличии к ним антител; либо в связи с проникновением антител к ребенку матери, предварительно иммунизированной антигеном, отсутствующим у нее, но имеющимся у ребенка.

Слайд 108: Болезнь Верльгофа

(хроническая иммунопатологическая тромбоцитопеническая пурпура) — хроническое волнообразно протекающее заболевание, представляющее собой первичный геморрагический диатез, обусловленный количественной и качественной надостаточностью тромбоцитарного звена гемостаза. В связи с многообразием тромбоцитопенических синдромов, осложняющих различные заболевания, термин утрачивает свое значение.

Слайд 109: Болезнь Верльгофа

Характеризуется элиминативной тромбоцитопенией, наличием гигантских тромбоцитов в кровотоке, мегакариоцитозом в костном мозге и обязательным присутствием антитромбоцитарных аутоантител. Симптомы описаны еще Гиппократом. Болезнь названа по имени немецкого врача П. Верльгофа, описавшего её в 1735 году.

Слайд 110: Болезнь Верльгофа

Заболевание наиболее часто (в 40 % случаев) является причиной геморрагического синдрома в гематологической практике. Распространенность болезни Верльгофа колеблется от 1 до 13 % на 100 000 человек. Большинство больных — женщины молодого и среднего возраста.

Слайд 111: Болезнь Верльгофа

Классификация По течению выделяют острые (продолжающиеся менее 6 месяцев) и хронические формы ИТП. Последние подразделяются на варианты: с редкими рецидивами; с частыми рецидивами; непрерывно рецидивирующее течение. По периоду болезни выделяют обострение (криз), клиническую ремиссию (отсутствие каких-либо проявлений геморрагического синдрома при сохраняющейся тромбоцитопении) и клинико-гематологическую ремиссию.

Слайд 112: Болезнь Верльгофа

Типично внезапное появление геморрагического синдрома по микроциркуляторному ( петехиально – пятнистому ) типу у ребенка, который в других отношениях абсолютно здоров. Геморрагический синдром обычно представлен кожными геморрагиями (петехии, пурпура, экхимозы), кровоизлияниями в слизистые оболочки, кровотечениями из слизистых (носовые, десневые, из лунки удаленного зуба, маточные, реже —мелена, гематурия).

Слайд 113: Болезнь Верльгофа

Провоцирующие факторы, как правило, следующие: ОРВИ, детские инфекции (ветряная оспа, корь, краснуха), вакцинация, персистенция вирусов CMV, EBV, парвовирус В19. При физикальном обследовании ребенка, кроме геморрагического синдрома, другие синдромы поражения (интоксикация, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия) не выявляются.

Слайд 114: Болезнь Верльгофа

Провоцирующие факторы, как правило, следующие: ОРВИ, детские инфекции (ветряная оспа, корь, краснуха), вакцинация, персистенция вирусов CMV, EBV, парвовирус В19. При физикальном обследовании ребенка, кроме геморрагического синдрома, другие синдромы поражения (интоксикация, лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия) не выявляются.

Слайд 115: Болезнь Верльгофа

Лечение. * Глюкокортикоиды из расчета 1 мг / кг с последующим снижением дозы и постепенной отменой препарата после нормализации количества тромбоцитов. * При неэффективности в течение 4-5 мес показана спленэктомия. * При неэффективности – цитостатики. * Гемостатическая терапия.

Слайд 116: ТРОМБОЦИТОПАТИИ

общий термин для обозначения всех нарушений гемостаза, обусловленных качественной неполноценностью или дисфункцией кровянных пластинок. Подразделяются на: 1. Наследственные. 2. Приобретенные (симптоматические).

Слайд 117: КЛАССИФИКАЦИЯ ТРОМБОЦИТОПАТИЙ И ДИСФУНКЦИЙ ТРОМБОЦИТОВ ( З.С. Баркаган, 1988)

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ ПРИОБРЕТЕННЫЕ

Слайд 118: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

I. ОСНОВНЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 1. Связанные с мембранными аномалиями (тромбастения Гланцманна, эссенциальная атромбия).

Слайд 119: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

2. Внутриклеточные аномалии: а) болезни недостаточного пула хранения: - дефицит плотных (безбелковых) гранул (ТАР-синдром) - дефицит альфа-гранул (белковых) – синдром серых тромбоцитов. б) нарушение реакции высвобождения гранул и их компонентов: - дефицит циклооксигеназы; - дефицит тромбоксан-синтетазы; - другие патогенетические формы.

Слайд 120: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

3. Смешанные тромбоцитарные нарушения (аномалия Вискотта-Олдрич). 4. Дисфункции плазменного генеза: - дефицит и аномалии фактора Виллебранда, - афибриногенемия, - другие плазменные нарушения. 5. Нарушения взаимодействия с коллагеном и субэндотелием: а) плазменного генеза – болезнь Виллебранда, б) аномалии коллагена – болезнь Элерса-Данло и другие мезенхимальные дисплазии.

Слайд 121: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

II. ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 1. Формы с преимущественным нарушением агрегационной функции (дизагрегация) с сохранением реакции высвобождения: а) с развернутым нарушением агрегационной функции б) парциальные дизагрегационные тромбоцитопатии

Слайд 122: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

2. Формы с нарушением реакции высвобождения и отсутствием второй волны агрегации - аспириноподобный синдром. 3. Болезни недостаточного пула хранения (дефицит гранул и их компонентов) с отсутствием второй волны агрегации: а) с недостатком плотных телец 1 типа и их компонентов – АДФ, серотонина, адреналина; б) с недостатком плотных телец 2 типа (альфа-гранул) и их компонентов – фактора 4 и его носителя, бета-тромбоглобулина, ростового фактора

Слайд 123: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ И ВРОЖДЕННЫЕ ФОРМЫ

4. С нарушением адгезии тромбоцитов к коллагену и стеклу (без закономерного нарушения физиологических видов агрегации). 5. С дефицитом и снижением доступности фактора 3 (без существенного нарушения адгезивной функции). 6. Сложные аномалии и дисфункции Тр., сочетающиеся с другими генетическими дефектами. 7. Недостаточно идентифицированные формы.

Слайд 124: Очень часто тромбоцитопатия сочетается с тромбоцитопенией и трудно решить, что в этих случаях является ведущим

Руководствуются следующими положениями: 1) к патиям относят те формы, при которых выявляются стабильные функциональные, морфологические и биохимические нарушения тромбоцитов, не исчезающие при нормализации количественных показателей.

Слайд 125: 2) для патии характерно несоответствие между выраженностью геморрагического синдрома и степенью тромбоцитопении. 3) генетически обусловленные формы патологии в подавляющем большинстве случаев относятся к патиям, особенно если они сочетаются с другими наследственными дефектами

Слайд 126: 4 ) если у той или иной категории больных качественный дефект тромбоцитов непостоянен и ослабляется или полностью исчезает после ликвидации тромбоцитопении, такую тромбоцитопатию следует считать вторичной. 5) все дисфункции тромбоцитов, выявляющиеся при иммунных тромбоцитопениях, рассматриваются как вторичные нарушения

Слайд 127: Т РОМБАСТЕНИЯ ГЛАНЦМАННА

Семейно-наследственное заболевание. Болеют с детского возраста. Кровоточивость обусловлена отсутствием гликопротеида в оболочке тромбо-цитов и значительным снижением содержания коллаген-глицеральдегидрофосфат-дегидрогеназы, необходимой для взаимодействия этих клеток со стимуляторами агрегации и фибриногеном. Такие тромбоциты приклеиваются к волокнам коллагена, но не происходит дальнейшая агрегация.

Слайд 128: ПРИОБРЕТЕННЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) ТРОМБОЦИТОПАТИИ

Отличаются сложностью генеза и большим разнообразием функциональных нарушений. При одних и тех же заболеваниях и даже у одних и тех же больных в разные периоды болезни часто наблюдается мозаичность лабораторных признаков, неоднотипные сдвиги адгезивно-агрегационных, коагуляционных и ретикулярных свойств кровянных пластинок.

Слайд 129: ПРИОБРЕТЕННЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) ТРОМБОЦИТОПАТИИ

Исключение составляют лишь некоторые лекарственные и токсические формы, которые, подобно наследственным аномалиям, имеют четкую и стабильную функциональную маркировку. Так при В 12 -дефицитной анемии отмечается не только гипогенеративная тромбоцитопения, но и качественные изменения тромбоцитов, а именно, нарушение второй фазы агрегации (при воздействии коллагеном, АДФ и адреналином).

Слайд 130: ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРОМБОЦИТОПАТИИ

При гемобластозах – дезагрегационные гиперрегенераторные : формы потребления; смешанные. 2. При В12-дефицитной анемии. 3. При уремии. 4. При ДВС-синдроме и активации фибро-бластоза.

Слайд 131: ПРИОБРЕТЕННЫЕ ТРОМБОЦИТОПАТИИ

5. При циррозах, опухолях и паразитарных заболеваниях печени. 6. При макро- и парапротеинемиях. 7. При С-авитаминозах. 8. При гормональных нарушениях. 9. Лекарственные и токсигенные. 10. При лучевой болезни. 11. При массивных гемотрансфузиях, инфузиях реополиглюкина. 12. Больших тромбозах и гигантских ангиомах.

Слайд 132: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

установлено, что это не одно заболевание, а группа родственных по патогенезу геморрагических диатезов, обусловленных либо нарушением синтеза, либо качественными аномалиями, либо неправильным распределением аутосомных компонентов фактора V III: ФВ и связанного с ним антигена – V III: РАг.

Слайд 133: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

При болезни Виллебранда I типа (классическая форма) резко нарушен синтез этого фактора и связанного с ним антигена в эндотелии сосудистой стенки, снижено содержание всех компонентов фактора V III в плазме и тромбоцитах.

Слайд 134: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Другие разновидности болезни Виллебранда имеют общую закономерность: функциональная активность фактора Виллебранда зависит от полимерной структуры комплекса фактора V III. Наиболее высока эта активность при триплетном и квадратном строении данного надмолекулярного комплекса.

Слайд 135: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

По мере же уменьшения или, наоборот, чрезмерного увеличения размеров комплекса активность фактора Виллебранда снижается. При этом по-разному нарушается взаимодействие фактора Виллебранда с тромбоцитами и ристомицином, а также взаимодействие тромбоцитов с сосудистой стенкой, что создает при всех вариантах этой патологии весьма пеструю картину гемостатических и функциональных нарушений.

Слайд 136: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Это разнообразие болезни Виллебранда определяется, с одной стороны, сложностью надмолекулярной структуры комплекса V III фактора и изменчивостью взаимодействия входящих в его состав разных активностей, а с другой – участием субъединиц фактора V III во всех звеньях системы гемостаза (сосудистом, тромбоцитарном и коагуляционном) и неоднородностью нарушений в каждом из этих звеньев.

Слайд 137: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Ключевые параметры в патогенезе 1) нарушение синтеза компонентов фактора V III или его высвобождения из сосудистого эндотелия, 2) нарушение мультимерной структуры ФВ, 3) нарушение взаимодействия фактора Виллебранда с тромбоцитами и распределение его между плазмой и тромбоцитами.

Слайд 138: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

Ключевые параметры в патогенезе 4) сцепленность нарушений разных гемостатических функций, тогда как при гемофилии А нарушается лишь изолированно коагуляционная функция фактора V III, 5) нередкое сочетание с патологией микрососудов и другими дисмезенхимами, 6) аутосомное наследование болезни.

Последний слайд презентации: ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ: БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА

В генетическом отношении болезнь Виллебранда также не однородна: наряду с частым аутосомно-доминантным наследованием описывают и аутосомно-рецессивные формы, протекающие у гетерозигот скрыто или бессимптомно, а у гомозигот – очень тяжело.