Первый слайд презентации: Патология гемостаза

Лекция для студентов 5 курса педиатрического факультета доцента кафедры внутренних болезней Алексеева Д.В. Тверь, 20 12 г.

Слайд 2: Гемостаз (от греч. haima — кровь, stasis — остановка) — понятие, включающее в себя остановку кровотечения путем свертывания белков крови, адгезии и агрегации ее клеточных элементов, образования тромба. Это сложный саморегулирующийся физиологический механизм, в который входят множество компонентов, которые условно можно объединить в 2 системы:

Слайд 3: Компоненты системы гемостаза

Свертывающая система Противосвертывающая система Нарушение любого из этих компонентов ведет к патологии гемостаза

Слайд 4: Функции системы гемостаза

Предупреждение и остановка кровотечений Поддержание крови в жидком состоянии Препятствие тромбообразованию Ограничение распространения из очагов поражения микрофлоры, гетеро- и аутотоксинов

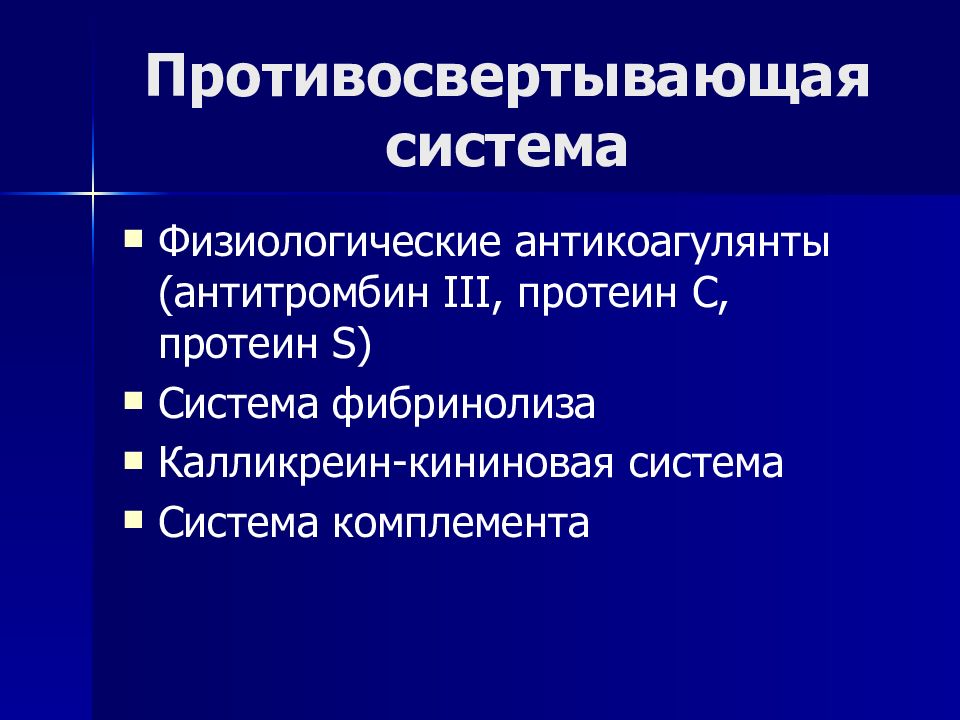

Слайд 5: Противосвертывающая система

Физиологические антикоагулянты (антитромбин III, протеин С, протеин S ) Система фибринолиза Калликреин-кининовая система Система комплемента

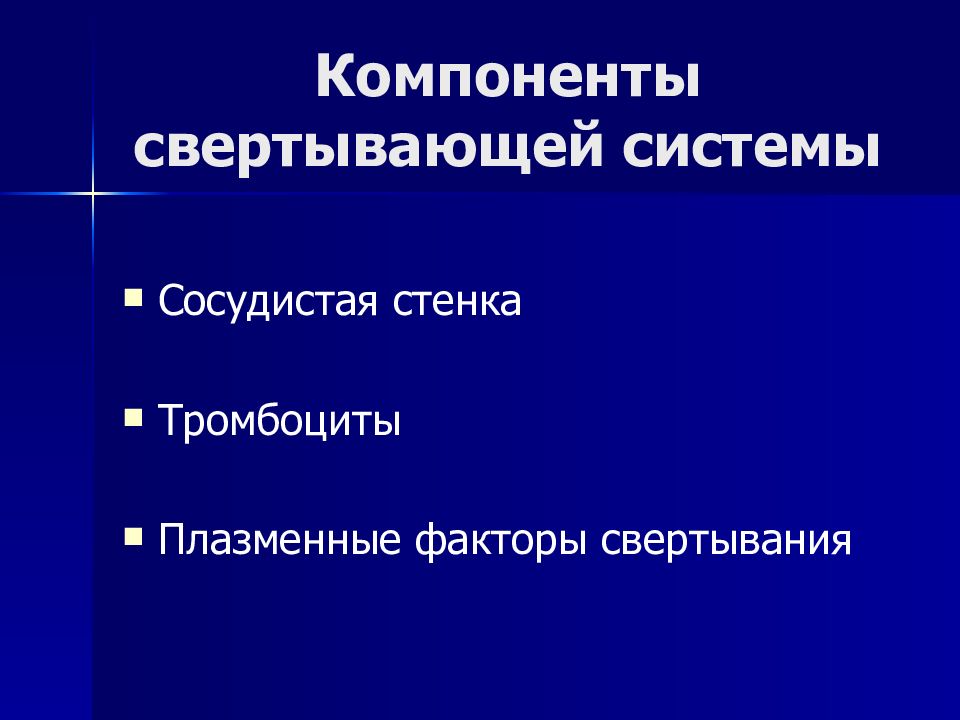

Слайд 6: Компоненты свертывающей системы

Сосудистая стенка Тромбоциты Плазменные факторы свертывания

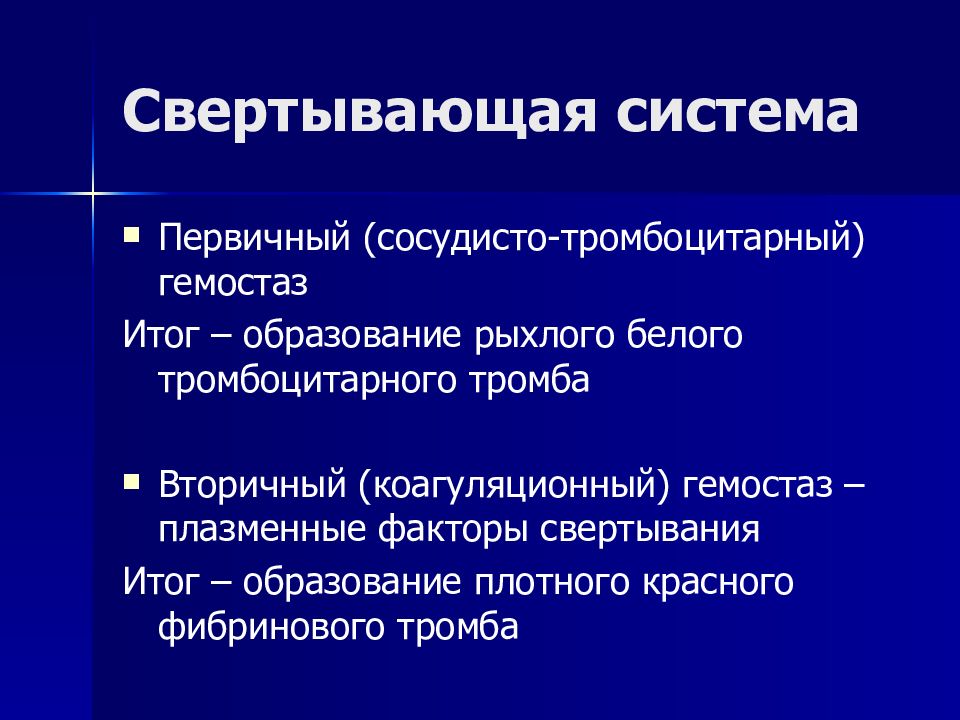

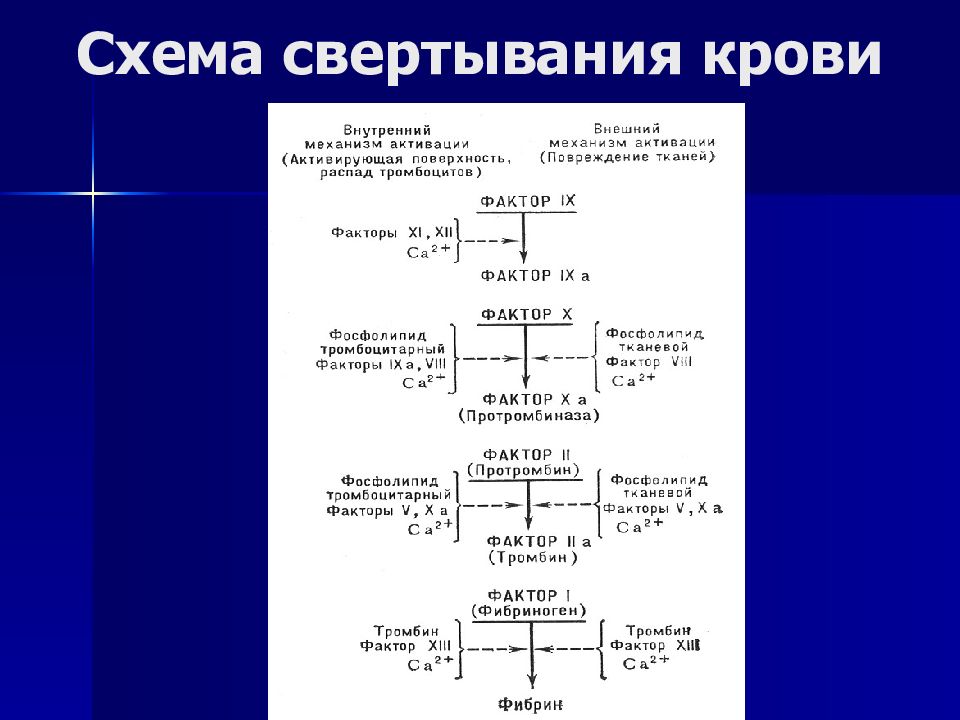

Слайд 7: Свертывающая система

Первичный (сосудисто-тромбоцитарный) гемостаз Итог – образование рыхлого белого тромбоцитарного тромба Вторичный (коагуляционный) гемостаз – плазменные факторы свертывания Итог – образование плотного красного фибринового тромба

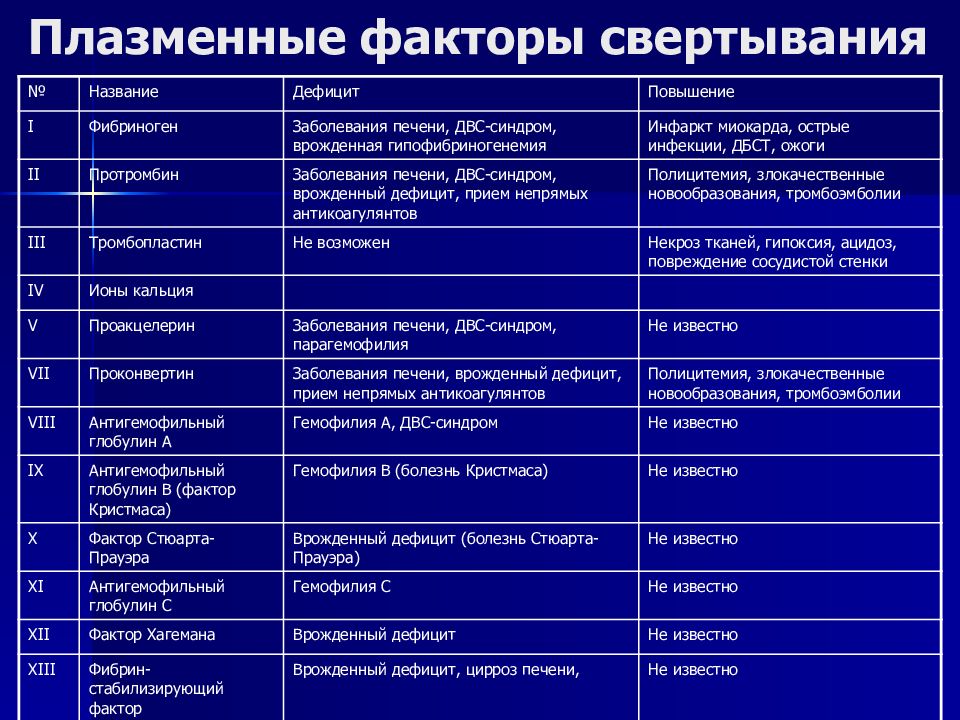

Слайд 8: Плазменные факторы свертывания

№ Название Дефицит Повышение I Фибриноген Заболевания печени, ДВС-синдром, врожденная гипофибриногенемия Инфаркт миокарда, острые инфекции, ДБСТ, ожоги II Протромбин Заболевания печени, ДВС-синдром, врожденный дефицит, прием непрямых антикоагулянтов Полицитемия, злокачественные новообразования, тромбоэмболии III Тромбопластин Не возможен Некроз тканей, гипоксия, ацидоз, повреждение сосудистой стенки IV Ионы кальция V Проакцелерин Заболевания печени, ДВС-синдром, парагемофилия Не известно VII Проконвертин Заболевания печени, врожденный дефицит, прием непрямых антикоагулянтов Полицитемия, злокачественные новообразования, тромбоэмболии VIII Антигемофильный глобулин А Гемофилия А, ДВС-синдром Не известно IX Антигемофильный глобулин В (фактор Кристмаса) Гемофилия В (болезнь Кристмаса) Не известно X Фактор Стюарта-Прауэра Врожденный дефицит (болезнь Стюарта-Прауэра) Не известно XI Антигемофильный глобулин C Гемофилия C Не известно XII Фактор Хагемана Врожденный дефицит Не известно XIII Фибрин-стабилизирующий фактор Врожденный дефицит, цирроз печени, Не известно

Слайд 10: Патологии системы гемостаза - коагулопатии

Классификация: По этиологии: приобретенные и наследственные По преимущественному поражению различных компонентов: нарушения сосудисто-тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза По направленности изменений: понижение свертывания крови (гипокоагуляция) и повышение свертывания крови (гиперкоагуляция), которое может быть локальным (тромбоз) и генерализованным (ДВС-синдром)

Слайд 11: Геморрагический диатез -

группа врождённых или приобретенных болезней или синдромов, основным клиническим проявлением которых является повышенная кровоточивость (геморрагический синдром) - наклонность к повторным кровотечениям или кровоизлияниям, возникающим спонтанно или после незначительных травм. Кровоточивость может быть основным симптомом болезни (гемофилия) или как сопутствующее явление наблюдаться при заболеваниях печени, почек, системы крови, инфекционных болезнях, химических интоксикациях, лучевых поражениях, авитаминозах, аллергических состояниях.

Слайд 12: Клинические типы кровоточивости

Петехиально-пятнистый (синячковый) Гематомный Смешанный (синячково-гематомный) Васкулитно-пурпурный Ангиоматозный

Слайд 13: Петехиально-пятнистый (экхиматозный) тип кровоточивости

Характерны поверхностные кровоизлияния в кожу, не напряженные, безболезненные, не сдавливающие и не разрушающие окружающие ткани; кровоподтеки (синяки - экхимозы) на коже, которые больше петехий по размерам, но также не напряжены и безболезненны; петехии и синячки возникают спонтанно или при малейшей травматизации; десневые, носовые и маточные кровотечения Пример – тромбоцитопеническая пурпура, тромбоцитопатии

Слайд 14: Гематомный тип кровоточивости

Характерны массивные, глубокие, напряженные и болезненные кровоизлияния в крупные суставы, мышцы, под апоневрозы и фасции, в подкожную и забрюшинную клетчатку; профузные спонтанные посттравматические или послеоперационные кровотечения, в том числе из внутренних органов (желудочно-кишечные, почечные), которые нередко возникают не сразу после операции или травмы, а через несколько часов Пример - гемофилии

Слайд 15: Смешанный (синячково-гематомный) тип кровоточивости

Характерны петехиальные высыпания и синячки, которые возникают раньше гематом; гематомы в забрюшинной и подкожной клетчатке, как правило, немногочисленные, но больших размеров, практически отсутствуют кровоизлияния в суставы и их деформация Пример – болезнь Виллебранда

Слайд 16: Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости

Характерны геморрагические высыпания на коже, чаще всего симметричные; элементы сыпи ограничены, слегка приподняты над кожей, их появлению нередко предшествуют волдыри или пузырьки, которые затем пропитываются кровью; геморрагические элементы могут сливаться, эпидермис над ними некротизируется с образованием корочки; после исчезновения сыпи остаются очаги пигментации кожи; кровотечения из внутренних органов - желудочно-кишечные, почечные Пример – геморрагический васкулит (болезнь Шенляйна-Геноха)

Слайд 17: Геморрагический васкулит (болезнь Шенляйна-Геноха)

Множественные симметричные папулезно-геморрагические высыпания, оставляющие после себя длительно сохраняющуюся пигментацию

Слайд 18: Ангиоматозный тип кровоточивости

Характерны упорные и повторяющиеся кровотечения одной – двух, реже больше локализаций (например, носовые, легочные); отсутствие спонтанных и посттравматических кровоизлияний в кожу, подкожную клетчатку Пример – наследственная геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рандю-Вебера-Ослера)

Слайд 19: Тромбоциты

Норма 140-400 х 10 9 /л У новорожденных и некоторых этнических групп (жители Южной Европы и Ближнего Востока) 100-300 х 10 9 /л Время циркуляции в сосудистом русле 7-10 дней Образуются из мегакариоцитов костного мозга путем отщепления участков цитоплазмы В печени синтезируется белок тромбопоэтин, который увеличивает долю стволовых гемопоэтических клеток, дифференцирующихся в мегакариоциты

Слайд 20: Тромбоциты

Тромбоциты играют ведущую роль в первичной остановке кровотечения из микрососудов (диаметром до 100 мкм) за счет образования тромбоцитарного тромба На мембране имеется большое количество рецепторов Гликопротеиновые рецепторы Ia ( GP Ia ) опосредуют взаимодействие с коллагеном GP IIb/IIIa рецепторы опосредуют адгезию («прилипание» к поврежденной сосудистой стенке) и агрегацию («склеивание» между собой с образованием тромбоцитарной пробки) Активированные тромбоциты синтезируют тромбоксан А2 – индуктор их агрегации и вазоконстриктор Активированные тромбоциты ускоряют гемокоагуляцию за счет активации фактора Х (Стюарта-Прауэра) и запуска каскада свертывания

Слайд 21: Тромбоциты индукторы адгезии и агрегации и антиагреганты

Тромбоксан А2 – синтезируется активированными тромбоцитами из арахидоновой кислоты при участии циклооксигеназы 1-го типа (ЦОГ-1). Антиагрегант – аспирин – необратимо ингибирует ЦОГ и циклооксигеназный путь метаболизма арахидоновой кислоты, блокирует синтез всех простагландинов и тромбоксана Аденозиндифосфат (АДФ) – индуцирует агрегацию при участии фосфолипазы С. Антиагреганты – тиенопиридины (тиклопидин и клопидогрель) – ингибируют фосфолипазу С или угнетают связывание АДФ с рецепторами тромбоцитов и уменьшают количество функционирующих АДФ-рецепторов Антиагрегант – дипиридамол – ингибирует фософдиэстеразу и повышает содержание цАМФ в тромбоцитах, тормозит обратный захват аденозина эритроцитами и повышает его концентрацию в крови (аденозин стимулирует аденилатциклазу и повышает содержание цАМФ в тромбоцитах), стимулирует высвобождение простациклина эндотелиоцитами и угнетает образование тромбоксана GP IIb/IIIa рецепторы – опосредуют адгезию, связываясь с фактором Виллебранда. Антиагрегант – абциксимаб («Рео-Про») – вызывет конформационные изменения рецептора и препятствует фиксации фактора Виллебранда, фибриногена и других адгезивных молекул

Слайд 22: Функции тромбоцитов

Адгезивно-агрегационная Ангиотрофическая Концентрационно-транспортная

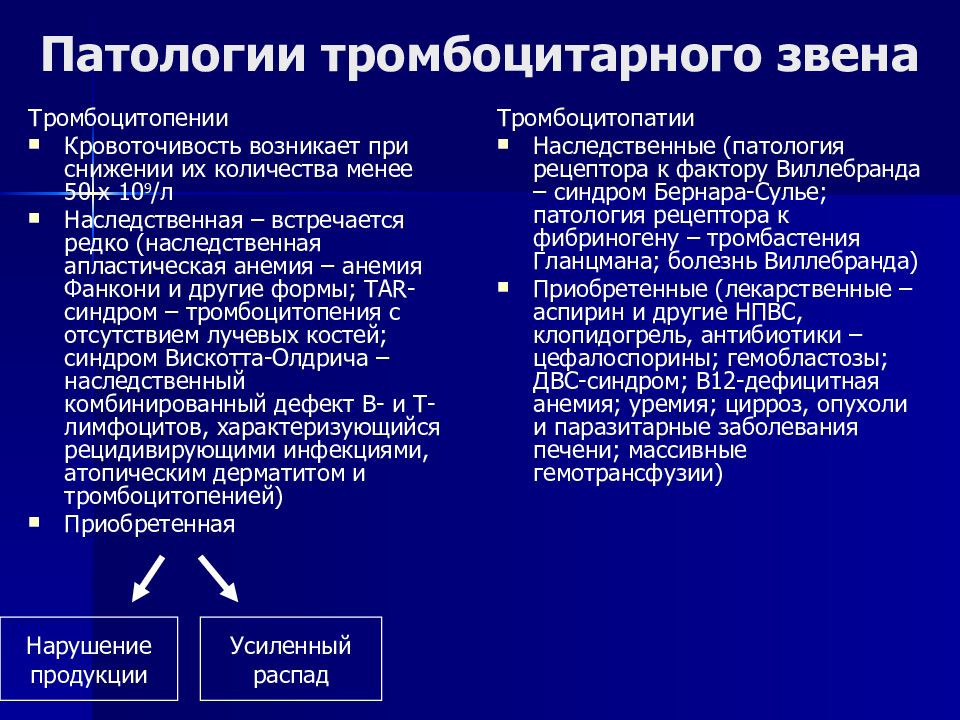

Слайд 23: Патологии тромбоцитарного звена

Тромбоцитопении Кровоточивость возникает при снижении их количества менее 50 х 10 9 /л Наследственная – встречается редко (наследственная апластическая анемия – анемия Фанкони и другие формы; TAR- синдром – тромбоцитопения с отсутствием лучевых костей; синдром Вискотта-Олдрича – наследственный комбинированный дефект В- и Т-лимфоцитов, характеризующийся рецидивирующими инфекциями, атопическим дерматитом и тромбоцитопенией) Приобретенная Тромбоцитопатии Наследственные ( патология рецептора к фактору Виллебранда – синдром Бернара-Сулье; патология рецептора к фибриногену – тромбастения Гланцмана; болезнь Виллебранда) Приобретенные (лекарственные – аспирин и другие НПВС, клопидогрель, антибиотики – цефалоспорины; гемобластозы; ДВС-синдром; В12-дефицитная анемия; уремия; цирроз, опухоли и паразитарные заболевания печени; массивные гемотрансфузии) Нарушение продукции Усиленный распад

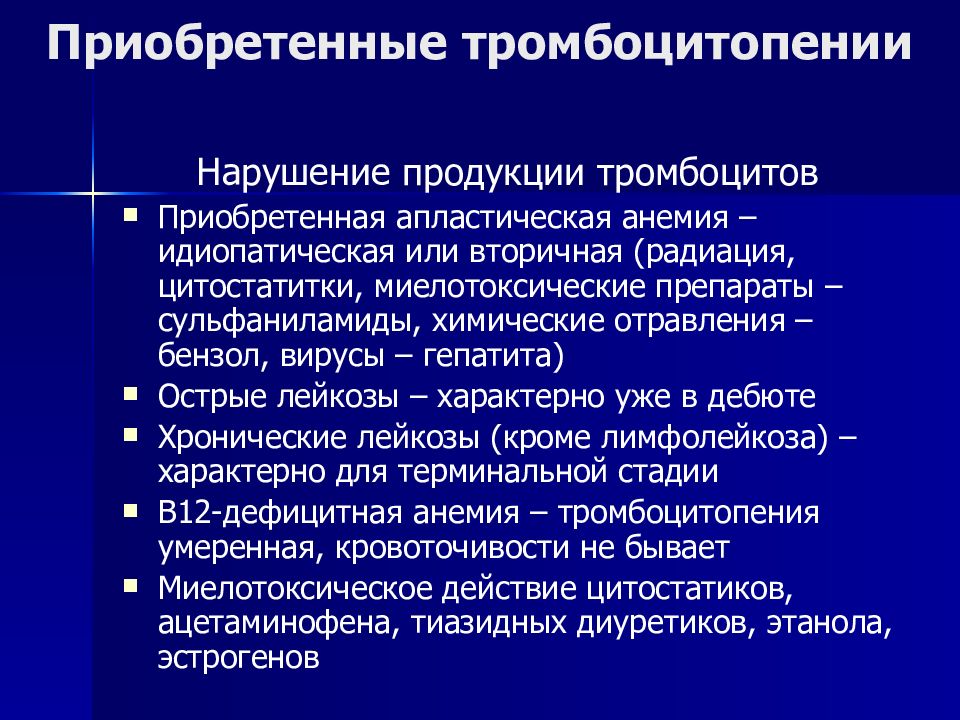

Слайд 24: Приобретенные тромбоцитопении

Нарушение продукции тромбоцитов Приобретенная апластическая анемия – идиопатическая или вторичная (радиация, цитостатитки, миелотоксические препараты – сульфаниламиды, химические отравления – бензол, вирусы – гепатита) Острые лейкозы – характерно уже в дебюте Хронические лейкозы (кроме лимфолейкоза) – характерно для терминальной стадии В12-дефицитная анемия – тромбоцитопения умеренная, кровоточивости не бывает Миелотоксическое действие цитостатиков, ацетаминофена, тиазидных диуретиков, этанола, эстрогенов

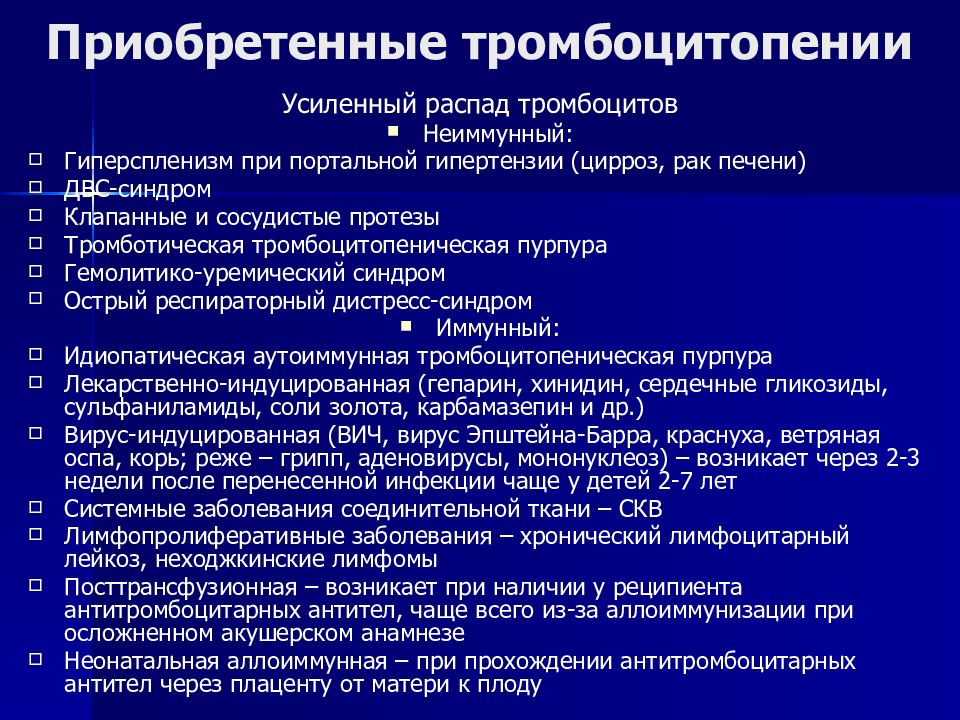

Слайд 25: Приобретенные тромбоцитопении

Усиленный распад тромбоцитов Неиммунный: Гиперспленизм при портальной гипертензии (цирроз, рак печени) ДВС-синдром Клапанные и сосудистые протезы Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура Гемолитико-уремический синдром Острый респираторный дистресс-синдром Иммунный: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура Лекарственно-индуцированная (гепарин, хинидин, сердечные гликозиды, сульфаниламиды, соли золота, карбамазепин и др.) Вирус-индуцированная (ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра, краснуха, ветряная оспа, корь; реже – грипп, аденовирусы, мононуклеоз) – возникает через 2-3 недели после перенесенной инфекции чаще у детей 2-7 лет Системные заболевания соединительной ткани – СКВ Лимфопролиферативные заболевания – хронический лимфоцитарный лейкоз, неходжкинские лимфомы Посттрансфузионная – возникает при наличии у реципиента антитромбоцитарных антител, чаще всего из-за аллоиммунизации при осложненном акушерском анамнезе Неонатальная аллоиммунная – при прохождении антитромбоцитарных антител через плаценту от матери к плоду

Слайд 26: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура

Этиология не известна. Нет связи с другими заболеваниями, способными вызывать симптоматическую тромбоцитопению Патогенез – продукция аутоантител к структурным антигенам тромбоцитов, сорбирующихся на их поверхности. Аутоантитела могут обнаруживаться и в сыворотке. Продолжительность циркуляции таких тромбоцитов сокращается до нескольких часов, поскольку их быстро фагоцитируют макрофаги в ретикулоэндотелиальной системе

Слайд 27: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура

Классификация и эпидемиология: Острая (чаще у детей) и хроническая (чаще у взрослых) форма. Острая форма обычно излечивается спонтанно, хронизация в 20 % случаев. Хроническая форма встречается у женщин в 4 раза чаще, чем у мужчин

Слайд 28: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура

Клиника: Петехиально-экхиматозный тип кровоточивости – синяки и петехии (точечные кровоизлияния) на коже, петехии на слизистой полости рта, конъюнктиве, губах. Кровоизлияния на лице – плохой прогностический признак в отношении кровоизлияний в мозг. Характерны носовые кровотечения, десневые, обильные и длительные меноррагии. Реже – кровотечения из ЖКТ, гематурия, кровохарканье Печень и селезенка не увеличены

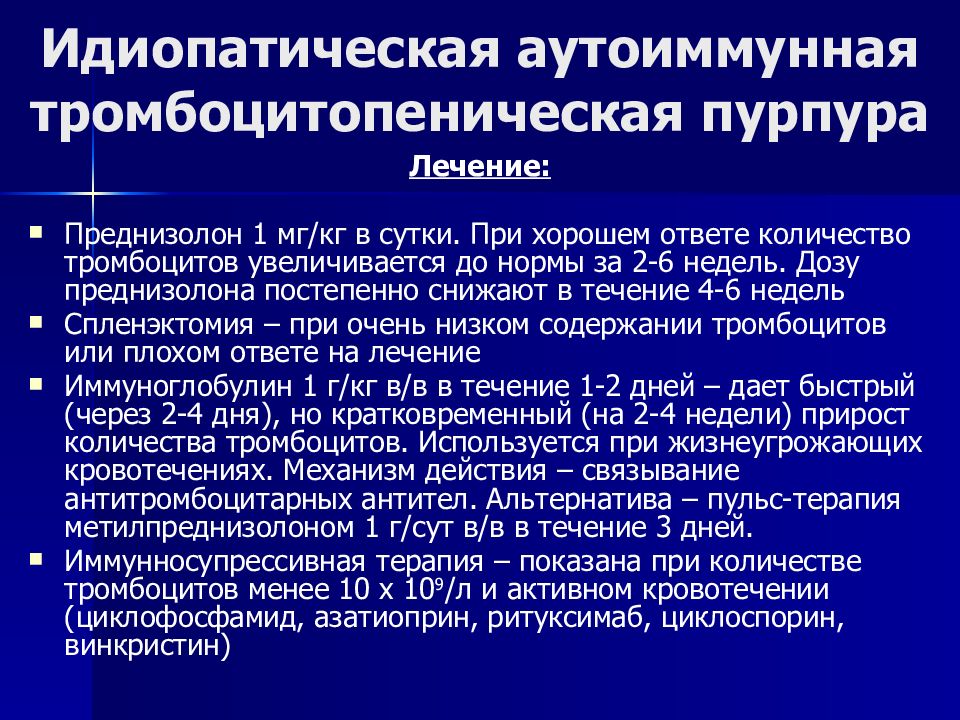

Слайд 30: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура

Диагностика: Клинический анализ крови – тромбоцитопения, гемоглобин и лейкоциты в норме (может быть постгеморрагическая анемия) Время кровотечения по Дьюку увеличено (норма – 2-4 минуты) Ретракция кровяного сгустка снижена (норма 44-65 %) Тесты на агрегацию тромбоцитов с различными индукторами (АДФ, коллагеном, адреналином, ристомицином) в норме Показатели коагулограммы в норме – протромбиновое время (10-14 сек), международное нормализованное отношение – МНО ( <1,5 ), активированное частичное тромбопластиновое время – АЧТВ (30-40 сек), тромбиновое время (14-16 сек), фибриноген (2-4 г/л) Стернальная пункция показана, если в анализе крови имеются другие изменения, кроме тромбоцитопении. Миелограмма не изменена или количество мегакариоцитов увеличено (норма 54-74 х 10 6 /л) Диагностика ВИЧ-инфекции показана пациентам с факторами риска Определение антиядерных и антикардиолипиновых антител (для исключения СКВ)

Слайд 31: Идиопатическая аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура

Лечение: Преднизолон 1 мг/кг в сутки. При хорошем ответе количество тромбоцитов увеличивается до нормы за 2-6 недель. Дозу преднизолона постепенно снижают в течение 4-6 недель Спленэктомия – при очень низком содержании тромбоцитов или плохом ответе на лечение Иммуноглобулин 1 г/кг в/в в течение 1-2 дней – дает быстрый (через 2-4 дня), но кратковременный (на 2-4 недели) прирост количества тромбоцитов. Используется при жизнеугрожающих кровотечениях. Механизм действия – связывание антитромбоцитарных антител. Альтернатива – пульс-терапия метилпреднизолоном 1 г/сут в/в в течение 3 дней. Иммунносупрессивная терапия – показана при количестве тромбоцитов менее 10 х 10 9 /л и активном кровотечении (циклофосфамид, азатиоприн, ритуксимаб, циклоспорин, винкристин)

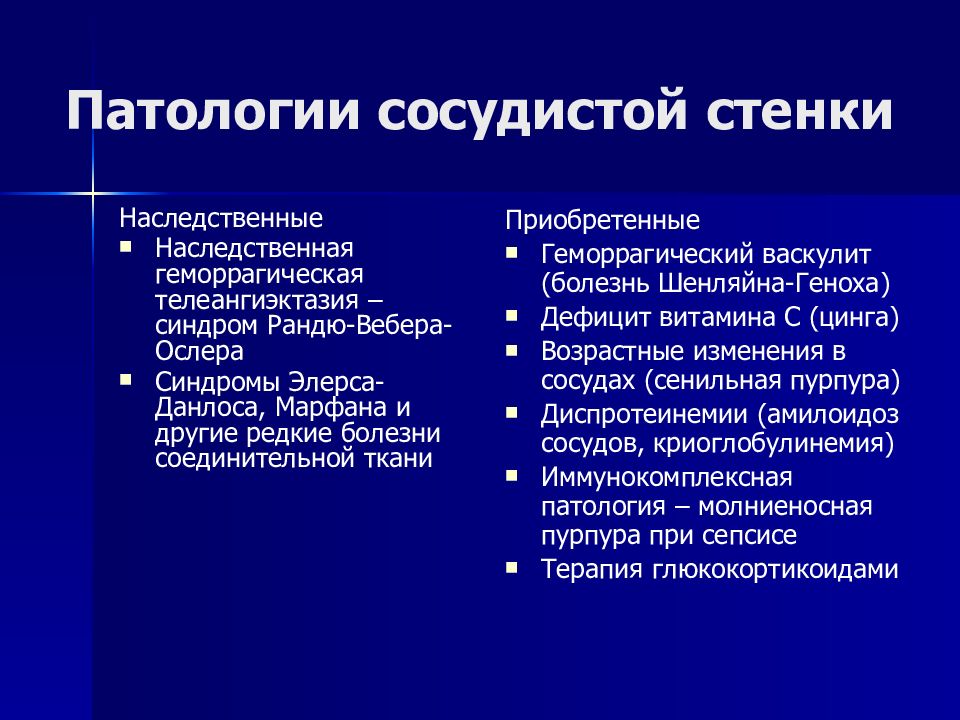

Слайд 32: Патологии сосудистой стенки

Наследственные Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера Синдромы Элерса-Данлоса, Марфана и другие редкие болезни соединительной ткани Приобретенные Геморрагический васкулит (болезнь Шенляйна-Геноха) Дефицит витамина С (цинга) Возрастные изменения в сосудах (сенильная пурпура) Диспротеинемии (амилоидоз сосудов, криоглобулинемия) Иммунокомплексная патология – молниеносная пурпура при сепсисе Терапия глюкокортикоидами

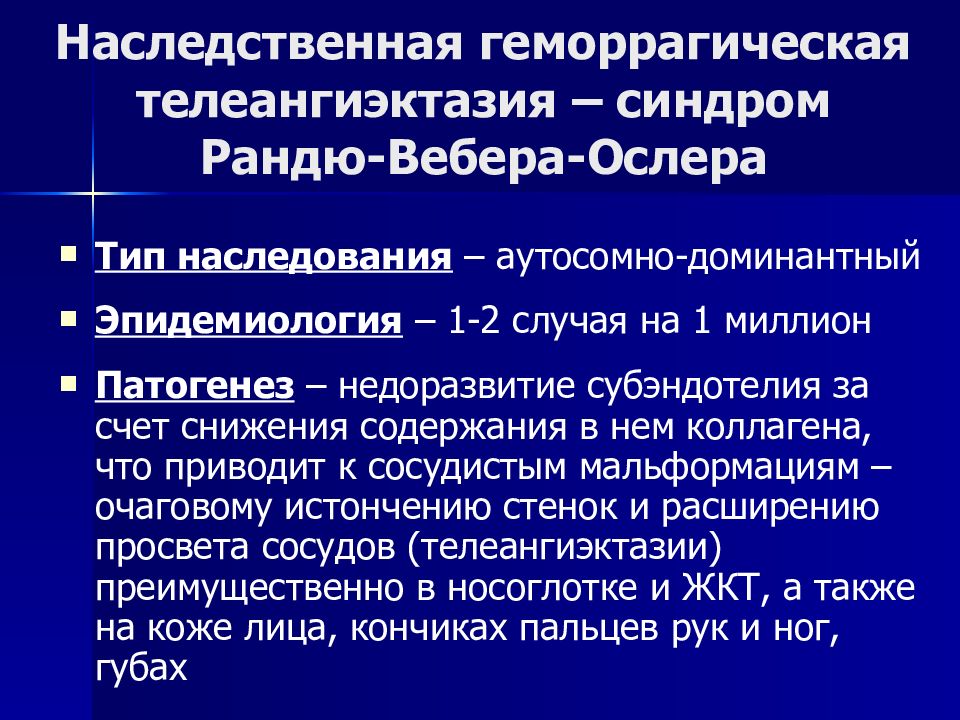

Слайд 33: Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера

Тип наследования – аутосомно-доминантный Эпидемиология – 1-2 случая на 1 миллион Патогенез – недоразвитие субэндотелия за счет снижения содержания в нем коллагена, что приводит к сосудистым мальформациям – очаговому истончению стенок и расширению просвета сосудов (телеангиэктазии) преимущественно в носоглотке и ЖКТ, а также на коже лица, кончиках пальцев рук и ног, губах

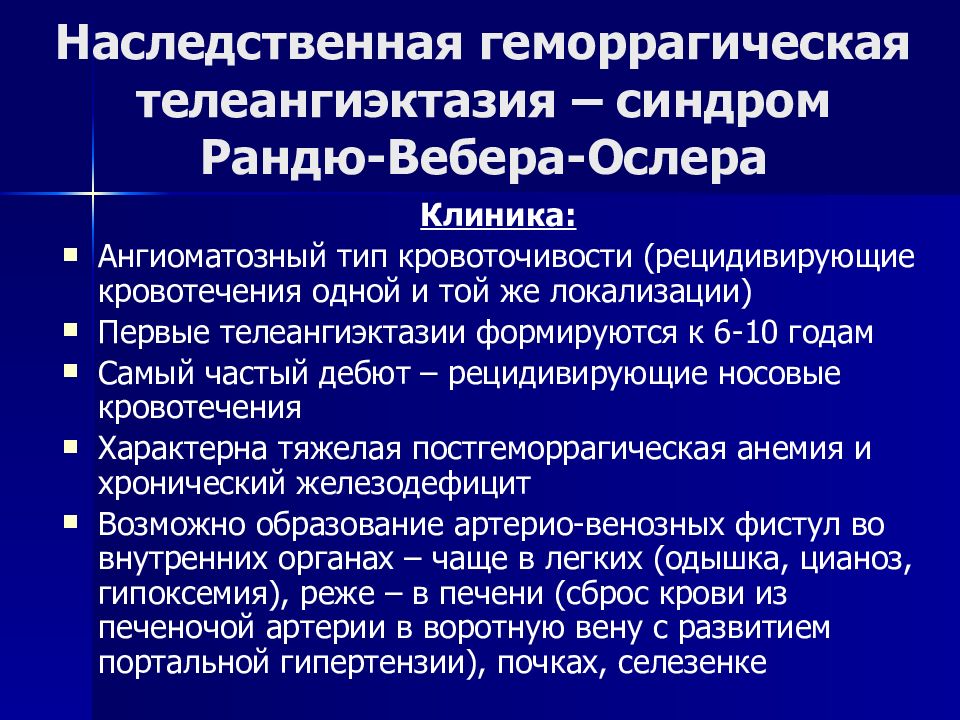

Слайд 34: Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера

Клиника: Ангиоматозный тип кровоточивости (рецидивирующие кровотечения одной и той же локализации) Первые телеангиэктазии формируются к 6-10 годам Самый частый дебют – рецидивирующие носовые кровотечения Характерна тяжелая постгеморрагическая анемия и хронический железодефицит Возможно образование артерио-венозных фистул во внутренних органах – чаще в легких (одышка, цианоз, гипоксемия), реже – в печени (сброс крови из печеночой артерии в воротную вену с развитием портальной гипертензии), почках, селезенке

Слайд 35: Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера

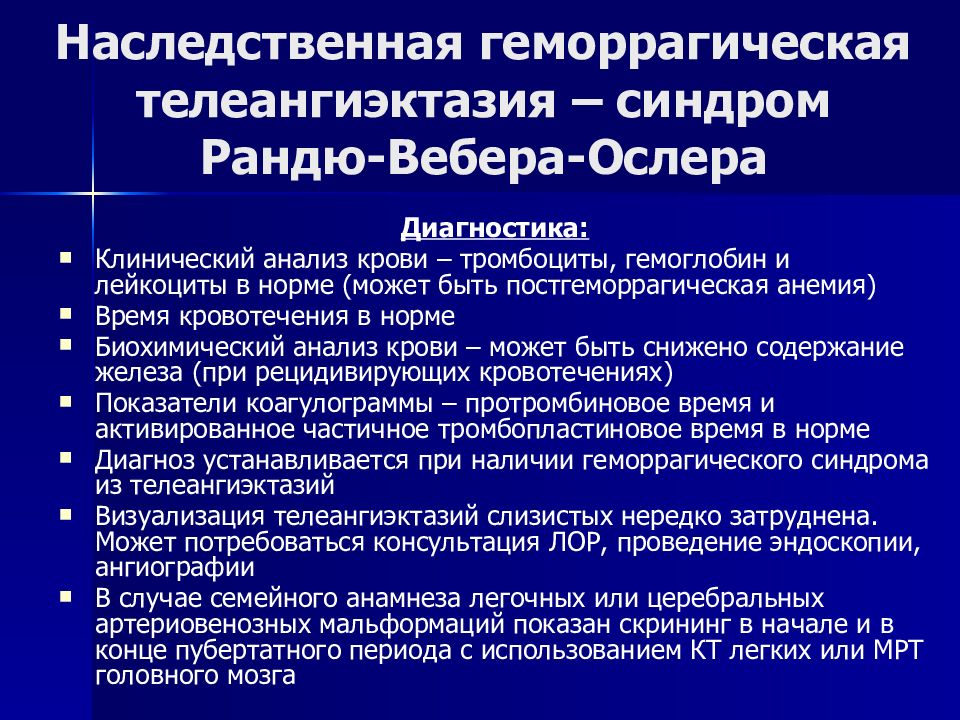

Слайд 36: Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера

Диагностика: Клинический анализ крови – тромбоциты, гемоглобин и лейкоциты в норме (может быть постгеморрагическая анемия) Время кровотечения в норме Биохимический анализ крови – может быть снижено содержание железа (при рецидивирующих кровотечениях) Показатели коагулограммы – протромбиновое время и активированное частичное тромбопластиновое время в норме Диагноз устанавливается при наличии геморрагического синдрома из телеангиэктазий Визуализация телеангиэктазий слизистых нередко затруднена. Может потребоваться консультация ЛОР, проведение эндоскопии, ангиографии В случае семейного анамнеза легочных или церебральных артериовенозных мальформаций показан скрининг в начале и в конце пубертатного периода с использованием КТ легких или МРТ головного мозга

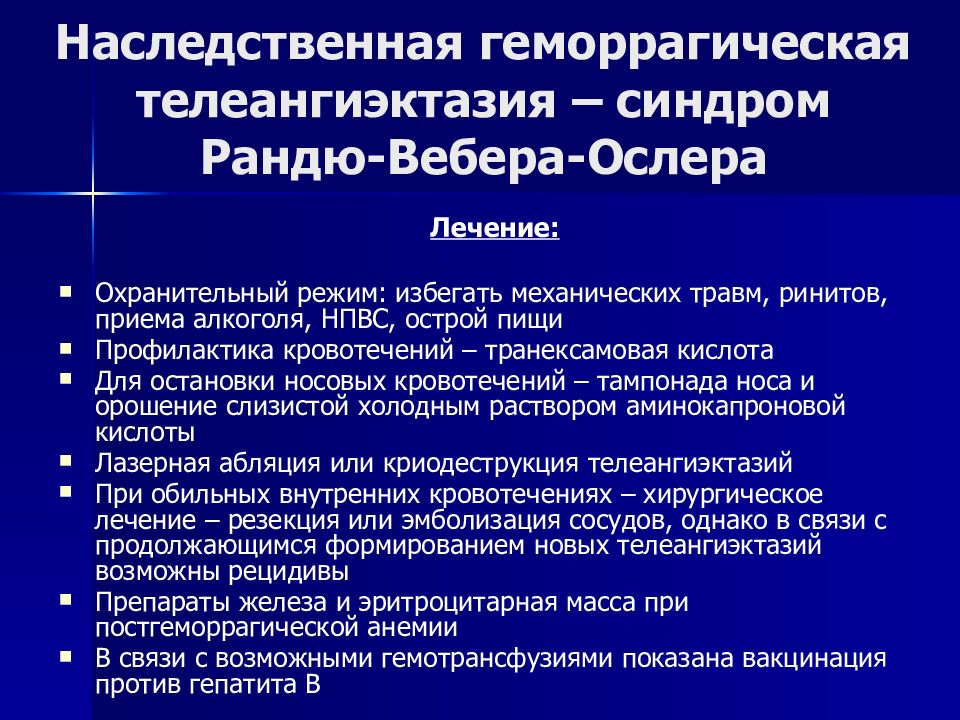

Слайд 37: Наследственная геморрагическая телеангиэктазия – синдром Рандю-Вебера-Ослера

Лечение: Охранительный режим: избегать механических травм, ринитов, приема алкоголя, НПВС, острой пищи Профилактика кровотечений – транексамовая кислота Для остановки носовых кровотечений – тампонада носа и орошение слизистой холодным раствором аминокапроновой кислоты Лазерная абляция или криодеструкция телеангиэктазий При обильных внутренних кровотечениях – хирургическое лечение – резекция или эмболизация сосудов, однако в связи с продолжающимся формированием новых телеангиэктазий возможны рецидивы Препараты железа и эритроцитарная масса при постгеморрагической анемии В связи с возможными гемотрансфузиями показана вакцинация против гепатита В

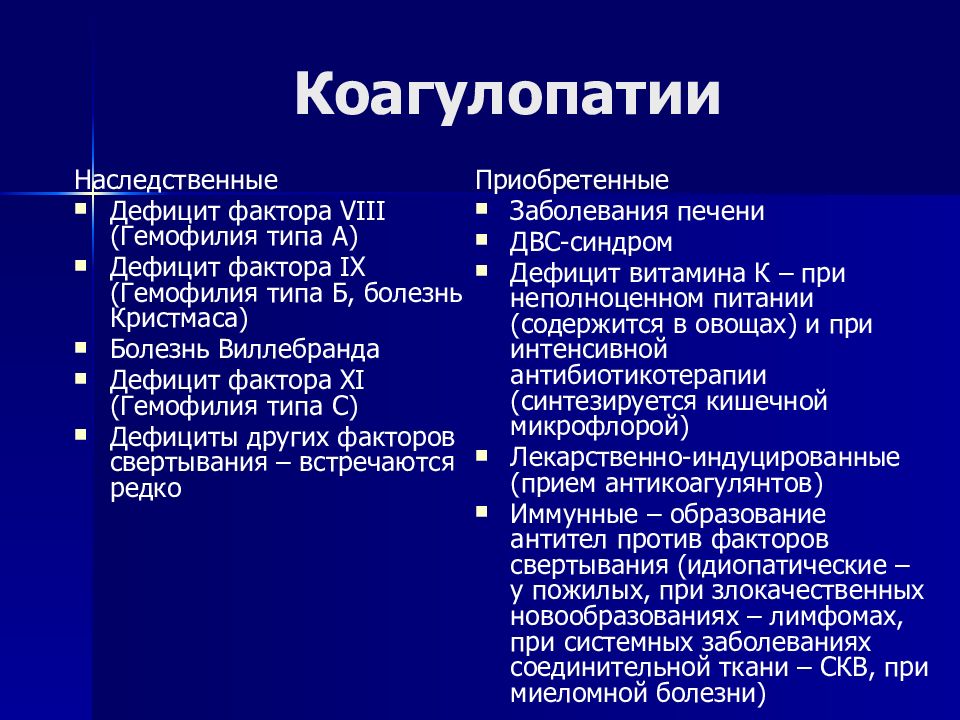

Слайд 38: Коагулопатии

Наследственные Дефицит фактора VIII ( Гемофилия типа А ) Дефицит фактора I Х ( Гемофилия типа Б, болезнь Кристмаса ) Болезнь Виллебранда Дефицит фактора Х I ( Гемофилия типа C) Дефициты других факторов свертывания – встречаются редко Приобретенные Заболевания печени ДВС-синдром Дефицит витамина К – при неполноценном питании (содержится в овощах) и при интенсивной антибиотикотерапии (синтезируется кишечной микрофлорой) Лекарственно-индуцированные (прием антикоагулянтов) Иммунные – образование антител против факторов свертывания (идиопатические – у пожилых, при злокачественных новообразованиях – лимфомах, при системных заболеваниях соединительной ткани – СКВ, при миеломной болезни)

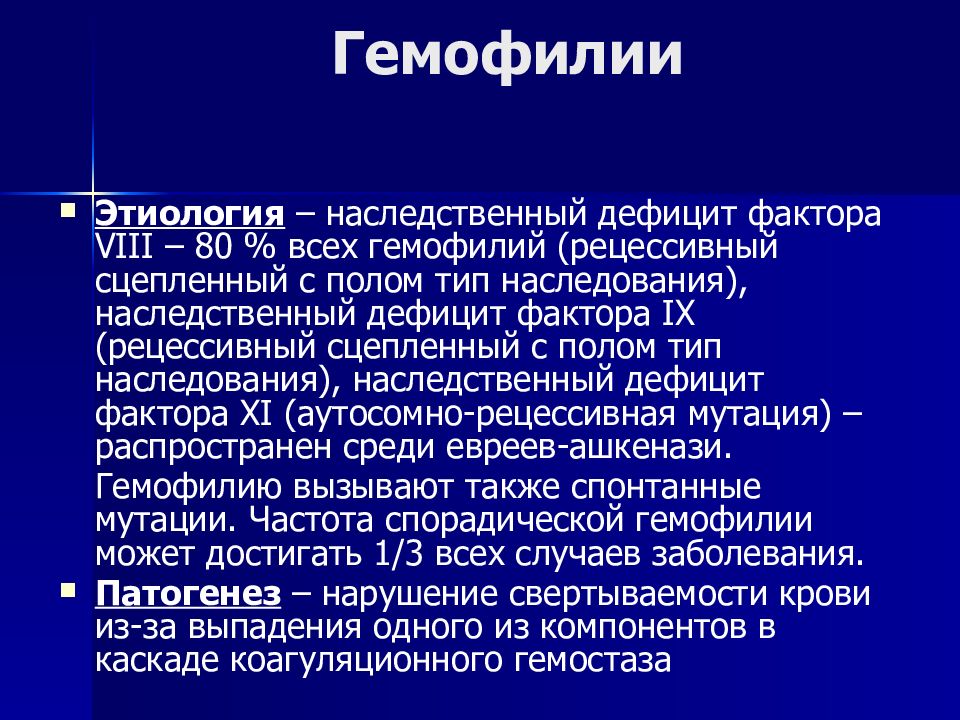

Слайд 39: Гемофилии

Этиология – наследственный дефицит фактора VIII – 80 % всех гемофилий (рецессивный сцепленный с полом тип наследования), наследственный дефицит фактора IX (рецессивный сцепленный с полом тип наследования), наследственный дефицит фактора XI ( аутосомно-рецессивная мутация ) – распространен среди евреев-ашкенази. Гемофилию вызывают также спонтанные мутации. Частота спорадической гемофилии может достигать 1/3 всех случаев заболевания. Патогенез – нарушение свертываемости крови из-за выпадения одного из компонентов в каскаде коагуляционного гемостаза

Слайд 40: Гемофилии

Классификация и эпидемиология: В зависимости от дефицитного фактора свертывания – гемофилии типа А, В и С. Гемофилией типа А и В болеют только мужчины, женщины – кондукторы По степени тяжести – легкая гемофилия (уровень соответствующего фактора свертывания составляет 5-25 % от нормы), средней тяжести (уровень фактора свертывания 1-5 % от нормы), тяжелая (уровень фактора свертывания <1 % от нормы ) В 2005 г. Всемирная федерация гемофилии опубликовала отчет о популяционном исследовании, включившем 98 стран на всех континентах и 88% всего населения Земли. Было выявлено 131264 больных гемофилией типов А и В

Слайд 41: Гемофилии

Клиника: Гематомный тип кровоточивости – гемартрозы, глубокие подкожные, межмышечные, субфасциальные и забрюшинные гематомы, обильные и длительные кровотечения после травм и операций, гематурия Дебют в период новорожденности только в 10 % случаев, чаще – при прорезывании зубов за счет прикусов языка и губ, при первой в/м прививке, при начале самостоятельной ходьбы Характерны поздние кровотечения – через 1-5 часов после травмы При тяжелой гемофилии возможны спонтанные кровотечения, при гемофилии средней тяжести – кровотечения при минимальных травмах, при легкой гемофилии – кровотечения после операций или экстракции зуба Самая частая причина инвалидизации – рецидивирующие гемартрозы с исходом в геморрагически-деструктивный остеоартроз

Слайд 42: Гемофилии

Диагностика: Клинический анализ крови – тромбоциты, гемоглобин и лейкоциты в норме (может быть постгеморрагическая анемия и лейкоцитоз при обширных или нагноившихся гематомах) Время кровотечения в норме Показатели коагулограммы – протромбиновое время в норме, активированное частичное тромбопластиновое время увеличено Количественное определение факторов VIII, IX и XI

Слайд 43: Гемофилии

Лечение: Охранительный режим – избегать травм, в/м инъекций, противопоказаны аспирин и другие антитромбоцитарные препараты, с осторожностью можно применять селективные ЦОГ-2 ингибиторы Заместительная терапия концентратами соответствующих факторов (для VIII и IX факторов имеются рекомбинантные препараты, безопасные в отношении ВИЧ-инфекции и вирусов гепатитов) Свежезамороженная плазма Криопреципитат – концентрат VIII фактора, фактора Виллебранда и фибриногена Десмопрессин – аналог вазопрессина – стимулирует эндогенную продукцию VIII фактора и иногда эффективен при легкой гемофилии А Антифибринолитические агенты – эпсилон-аминокапроновая кислота для профилактики и лечения кровотечения из слизистых оболочек

Слайд 44: Болезнь Виллебранда

Этиология: наследственное нарушение синтеза фактора Виллебранда (ФВ) – компонента фактора VIII Патогенез : ФВ – сложный белок, продуцируемый эндотелиоцитами. ФВ связывается с рецепторами на мембране тромбоцитов и опосредует их адгезию к эндотелию, выполняя роль «биологического клея». Кроме того, ФВ является белком-носителем для фактора VIII, обеспечивает его стабильность и защищает от разрушения протеазами, а также регулирует его синтез. Т.о., при патологии ФВ страдает как тромбоцитарный, так и коагуляционный гемостаз

Слайд 45: Болезнь Виллебранда

Классификация и эпидемиология: выделяют 3 типа заболевания, отличающихся генетическим дефектом (что реализуется как качественное или количественное нарушение синтеза ФВ) и типом наследования (аутосомно-доминантное или аутосомно-рецессивное). Мужчины и женщины болеют одинаково часто

Слайд 46: Болезнь Виллебранда

Клиника: Смешанный тип кровоточивости. Характерны кровотечения из слизистых оболочек (носоглотка, меноррагии), избыточная кровоточивость при травмах и операциях. Гематомы и гемартрозы не характерны. Первые симптомы появляются в детском возрасте – от 1 года до 5 лет. Геморрагический синдром легкий или умеренный

Слайд 47: Болезнь Виллебранда

Диагностика : Клинический анализ крови – тромбоциты, гемоглобин и лейкоциты в норме Время кровотечения увеличено Ретракция кровяного сгустка в норме Тесты на агрегацию тромбоцитов с различными индукторами (АДФ, коллагеном, адреналином) в норме. Агрегация тромбоцитов с ристомицином снижена Показатели коагулограммы – МНО в норме, протромбиновое время в норме или немного увеличено, АЧТВ увеличено Содержание и активность ФВ и фактора VIII снижены

Слайд 48: Болезнь Виллебранда

Лечение: проводится только при активных кровотечениях: Инфузия среднеочищенных концентратов фактора VIII (содержит ФВ). Эти препараты безопасны в плане передачи вирусной инфекции, поэтому предпочтительнее криопреципитата Десмопрессин при легких кровотечениях Ингибиторы фибринолиза – транексамовая или аминокапроновая кислота Важна ранняя пренатальная диагностика для выявления носителей мутантного гена

Слайд 49: Ситуационная задача

Больной Б., 19 лет, студент, госпитализирован в терапевтический стационар с жалобами на выраженную слабость, плохую переносимость физической нагрузки, сердцебиение и одышку. При опросе выяснено, что пациент болен с детства, когда в возрасте 10 месяцев возникло кровотечение из десны после легкой травмы детской игрушкой, продолжавшееся трое суток. После проведенного обследования дан медицинский отвод от любых внутримышечных инъекций. В дальнейшем неоднократно отмечались травматические и спонтанные гемартрозы коленных и локтевых суставов, незначительные травмы сопровождались развитием массивных гематом мягких тканей. В возрасте 15 лет получил травму левого коленного сустава с развитием массивного гемартроза и формированием сгибательной контрактуры. Дед по материнской линии погиб от кровотечения после плановой операции грыжесечения.

Слайд 50: Ситуационная задача

Настоящее ухудшение в течение 10 дней. Пациент болел гриппом и в связи с высокой лихорадкой несколько дней принимал ацетилсалициловую кислоту. Неделю назад впервые отметил черное окрашивание стула, рвоты и тошноты не было. Жидкий стул черного цвета отмечался в течение нескольких дней, на протяжении которых появились и прогрессивно нарастали вышеуказанные жалобы. После отмены ацетилсалициловой кислоты пациент отметил прекращение мелены. При осмотре: состояние средней степени тяжести. Кожные покровы бледные. Левый коленный сустав несколько увеличен в объеме. Амплитуда активных и пассивных движений в нем снижена. Частота дыханий 18 в минуту. Над легкими дыхание везикулярное. Пульс 106 ударов в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, систолический шум на верхушке. АД 100/70 мм рт. ст. При пальпации живот мягкий, безболезненный. Поколачивание по поясничной области безболезненно. Кал оформленный, обычной окраски, без включений крови.

Последний слайд презентации: Патология гемостаза: Ситуационная задача

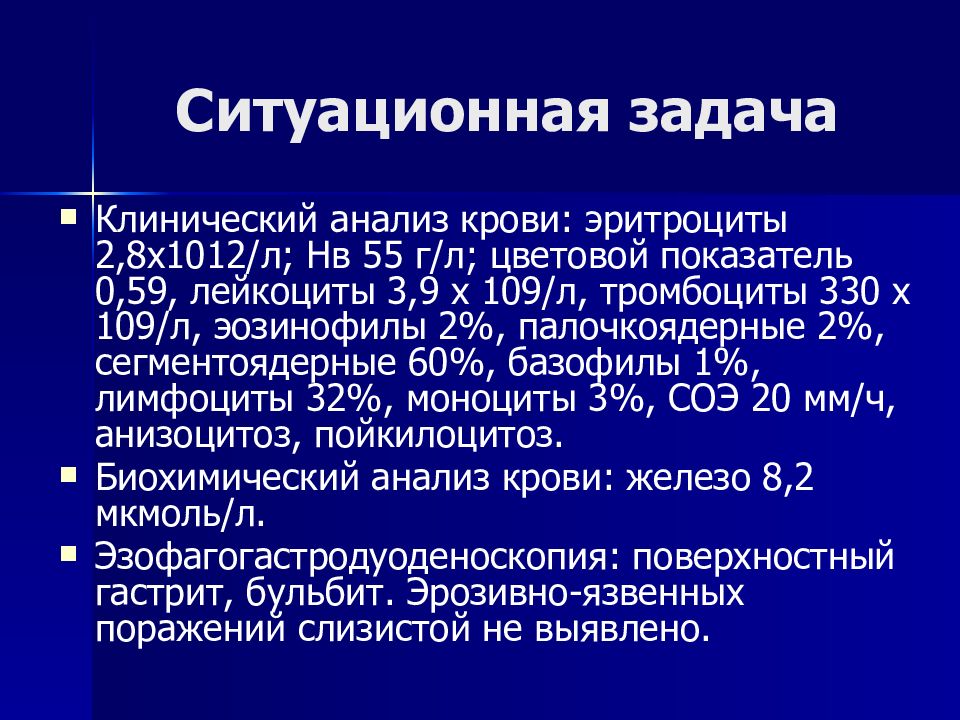

Клинический анализ крови: эритроциты 2,8х1012/л; Нв 55 г/л; цветовой показатель 0,59, лейкоциты 3,9 х 109/л, тромбоциты 330 х 109/л, эозинофилы 2%, палочкоядерные 2%, сегментоядерные 60%, базофилы 1%, лимфоциты 32%, моноциты 3%, СОЭ 20 мм/ч, анизоцитоз, пойкилоцитоз. Биохимический анализ крови: железо 8,2 мкмоль/л. Эзофагогастродуоденоскопия: поверхностный гастрит, бульбит. Эрозивно-язвенных поражений слизистой не выявлено.