Первый слайд презентации

НАУКА КАК ОБЛАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ульева О.В., учитель истории и обществознания ГБОУ Школа № 1353. Москва. Зеленоградский АО.

Слайд 2: НАУКА

Форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний, имеющая целью постижение истины и открытие объективных законов.

Слайд 3

Цель научного познания: постижение истины; открытие объективных законов действительности. Главный двигатель науки – общественные потребности.

Слайд 4: Наука может рассматриваться

Как способ познания мира Как социальный институт

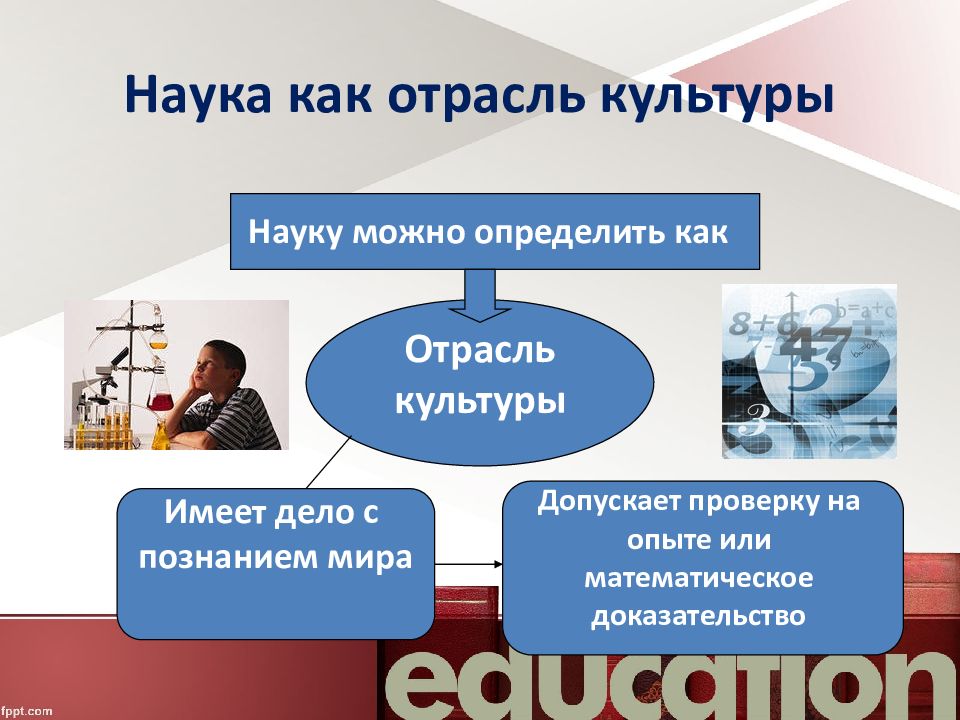

Слайд 5: Наука как отрасль культуры

Науку можно определить как Отрасль культуры Имеет дело с познанием мира Допускает проверку на опыте или математическое доказательство

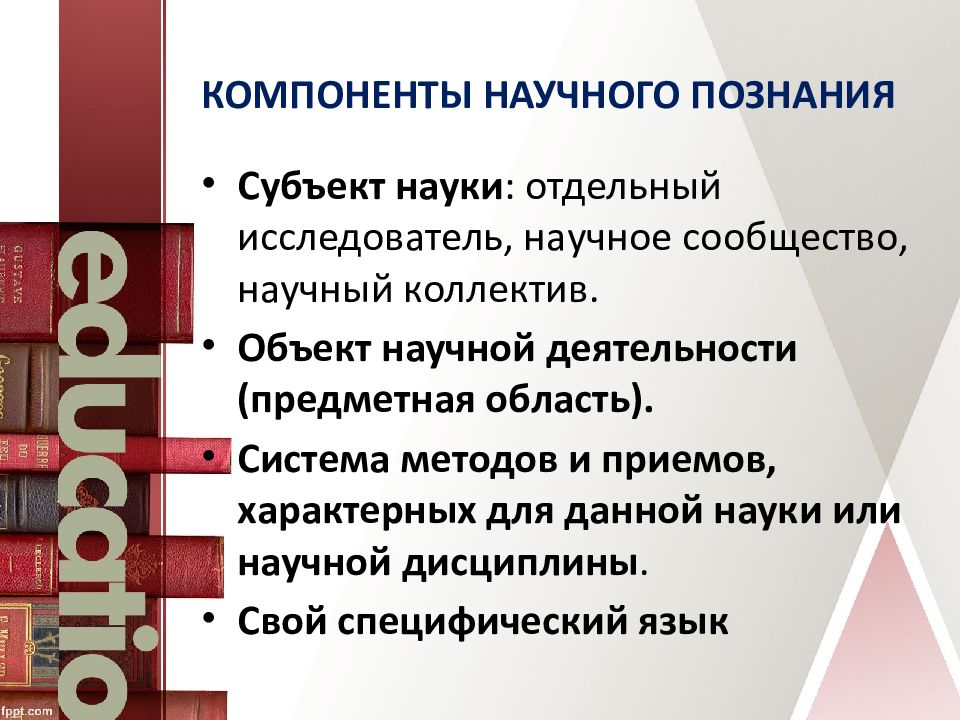

Слайд 6: КОМПОНЕНТЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

Субъект науки : отдельный исследователь, научное сообщество, научный коллектив. Объект научной деятельности (предметная область). Система методов и приемов, характерных для данной науки или научной дисциплины. Свой специфический язык

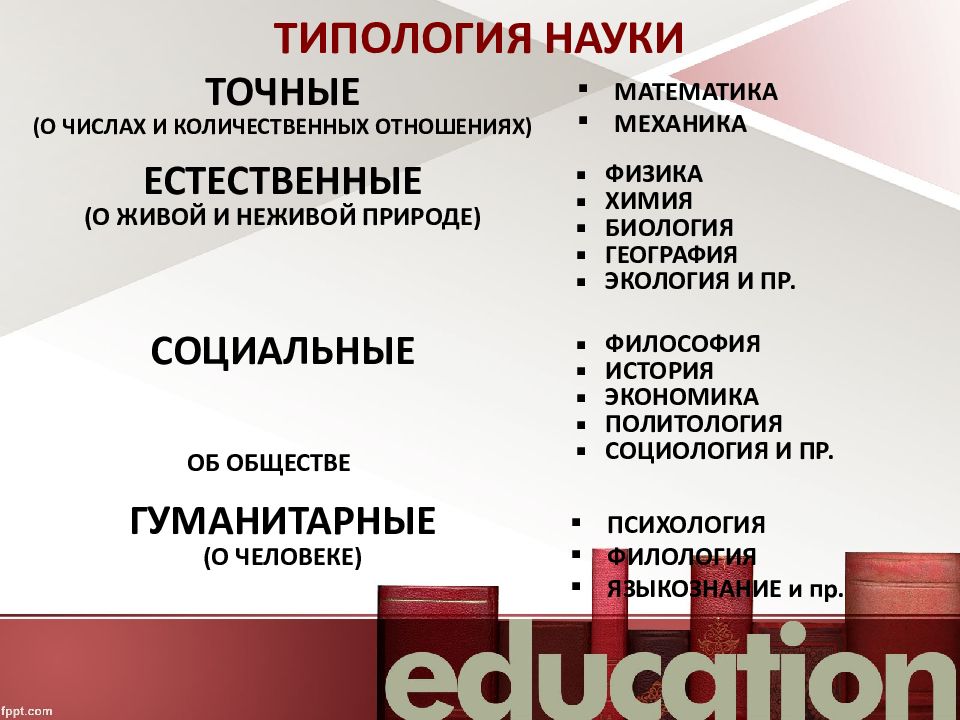

Слайд 8

ТИПОЛОГИЯ НАУКИ ТОЧНЫЕ (О ЧИСЛАХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ) ЕСТЕСТВЕННЫЕ (О ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЕ) ФИЗИКА ХИМИЯ БИОЛОГИЯ ГЕОГРАФИЯ ЭКОЛОГИЯ И ПР. СОЦИАЛЬНЫЕ ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКА ПОЛИТОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЯ И ПР. ГУМАНИТАРНЫЕ (О ЧЕЛОВЕКЕ) МАТЕМАТИКА МЕХАНИКА ОБ ОБЩЕСТВЕ ПСИХОЛОГИЯ ФИЛОЛОГИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЕ и пр.

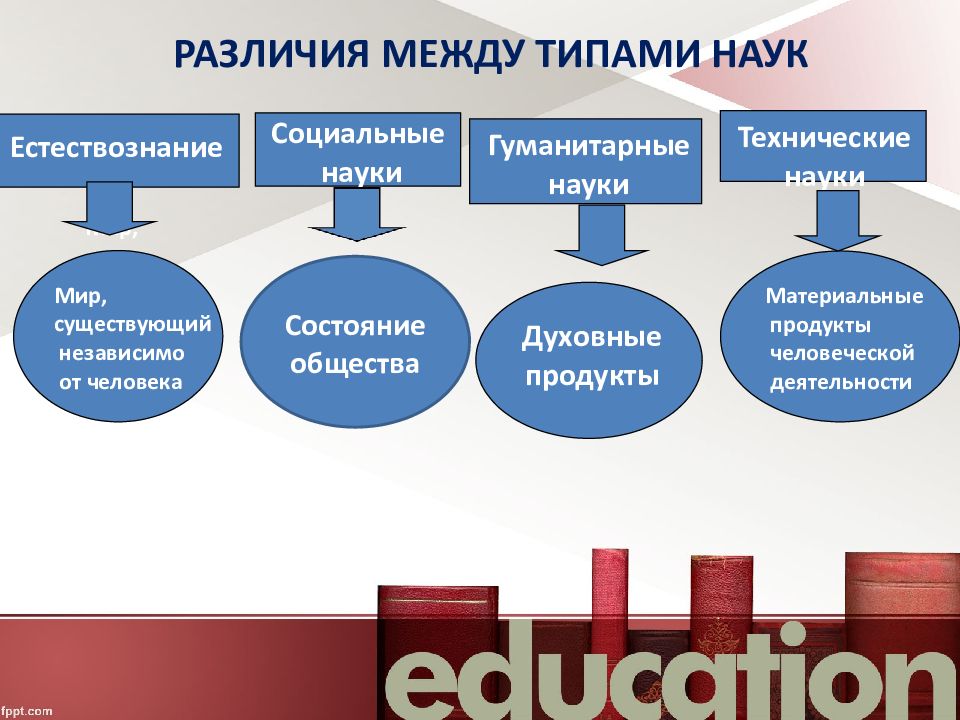

Слайд 9

Естествознание Гуманитарные науки Технические науки Мир, существующий независимо от человека Мир, Духовные продукты Материальные продукты человеческой деятельности РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТИПАМИ НАУК Социальные науки Состояние общества

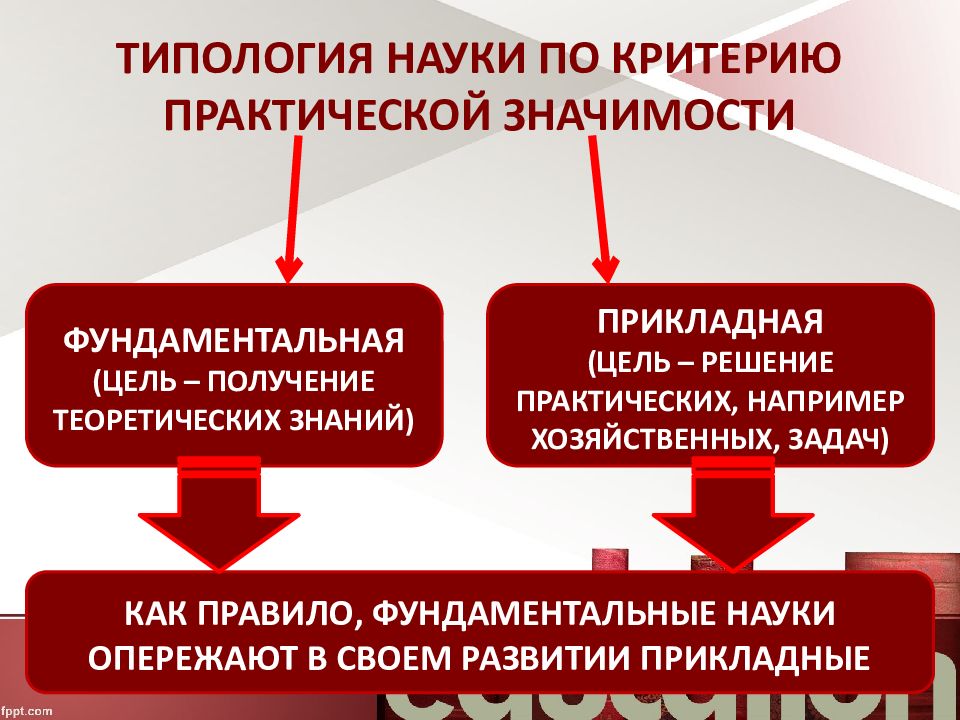

Слайд 11

КАК ПРАВИЛО, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУКИ ОПЕРЕЖАЮТ В СВОЕМ РАЗВИТИИ ПРИКЛАДНЫЕ ПРИКЛАДНАЯ (ЦЕЛЬ – РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ, НАПРИМЕР ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ЗАДАЧ) ТИПОЛОГИЯ НАУКИ ПО КРИТЕРИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ (ЦЕЛЬ – ПОЛУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ)

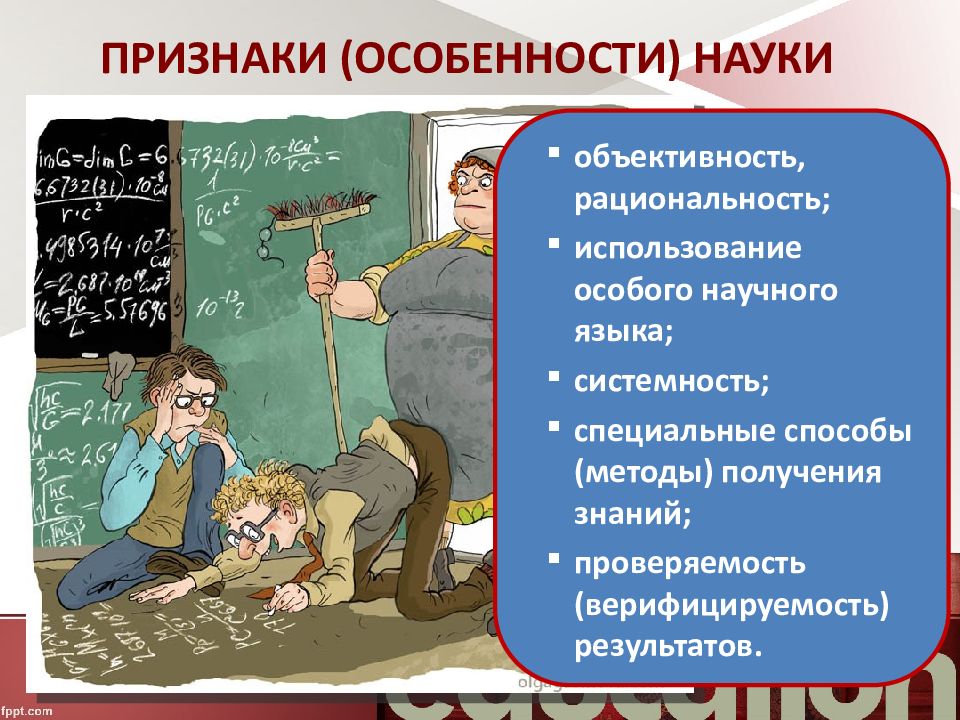

Слайд 12

ПРИЗНАКИ (ОСОБЕННОСТИ) НАУКИ Какие специфические признаки науки вы можете назвать? объективность, рациональность; использование особого научного языка; системность; специальные способы (методы) получения знаний; проверяемость ( верифицируемость ) результатов.

Слайд 13

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ ПРЕДНАУКА – ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ КОЛЫБЕЛЬ Н АУКИ – ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУКИ (ПЕРВЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ) СОВРЕМЕННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ Н АУКА ОФОРМЛЕНИЕ Н АУКИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ПРЕВРАЩЕНИЕ Н АУКИ В ПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СИЛУ ОБЩЕСТВА IV – I тыс. до н.э. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (Шумер, Египет, Китай, Индия) VI-IV вв. до н.э. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ III в. до н.э. – I в.н.э. РИМ XVI – XVII вв. ЕВРОПА XVIII – XIX вв. ЕВРОПА, АМЕРИКА ХХ – XXI вв. ВЕСЬ МИР

Слайд 14

ПРЕДНАУЧНАЯ (ЭМБРИОНАЛЬНАЯ)ФАЗА РАЗВИТИЯ НАУКИ Античность‚ Средние века‚ Эпоха Возрождения Наука не выделилась в самостоятельную область деятельности‚ не превратилась в социальный институт. Научные знания носят фрагментарный характер. Появляется группа людей, специализировавшихся на получении нового знания. Но в целом знание носило умозрительный характер, не было связано с экспериментом и только эпизодически имело выход на практику.

Слайд 15

ПРЕДНАУЧНЫЙ (ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ) ПЕРИОД РАЗВИТИЯ НАУКИ Средневековая европейская наука превратилась в служанку богословия. Объект исследования – макромир (Земля и ближ. космос). Идеалы и нормы науки : Знание – сила. Индуктивно эмпирический подход. Противопоставление объекта и субъекта. Научная картина мира: гелиоцентризм; божественное происхождение окружающего мира и его объектов; мир – сложно действующий механизм.

Слайд 16

ПРЕДНАУЧНЫЙ (ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ) ПЕРИОД РАЗВИТИЯ НАУКИ Идеалы и нормы науки: знание ради знаний. Метод познания – наблюдение. Научная картина мира основана на взаимосвязи микро- и макрокосмоса. Философия – наука наук. Человек – мера всех вещей.

Слайд 17: ФАЗА КЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ

(X V II − первая половина XIX в.). Происходит возникновение дисциплинарной структуры научного познания, профессионализация тех, кто им занимается. Субъект научной деятельности в этот период— отдельный ученый‚ который осознает себя как личность, понимающую свою роль в получении научных знаний.

Слайд 18: ФАЗА НЕКЛАССИЧЕСКОЙ (ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ) НАУКИ

X V II − первая половина XIX в. Научная деятельность развивается в системе: отношение к природе, отношения между учеными, отношение общества к науке. Наука оформляется в специфический вид деятельности, в социальный институт со своими особыми внутренними отношениями.

Слайд 19: ФАЗА НЕКЛАССИЧЕСКОЙ (ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ) НАУКИ

Рождение СОЦИОЛОГИИ НАУКИ, науки, изучающей научную деятельность. Нормативная концепция этоса науки Р. Мертона Теория научных революций Т. Куна

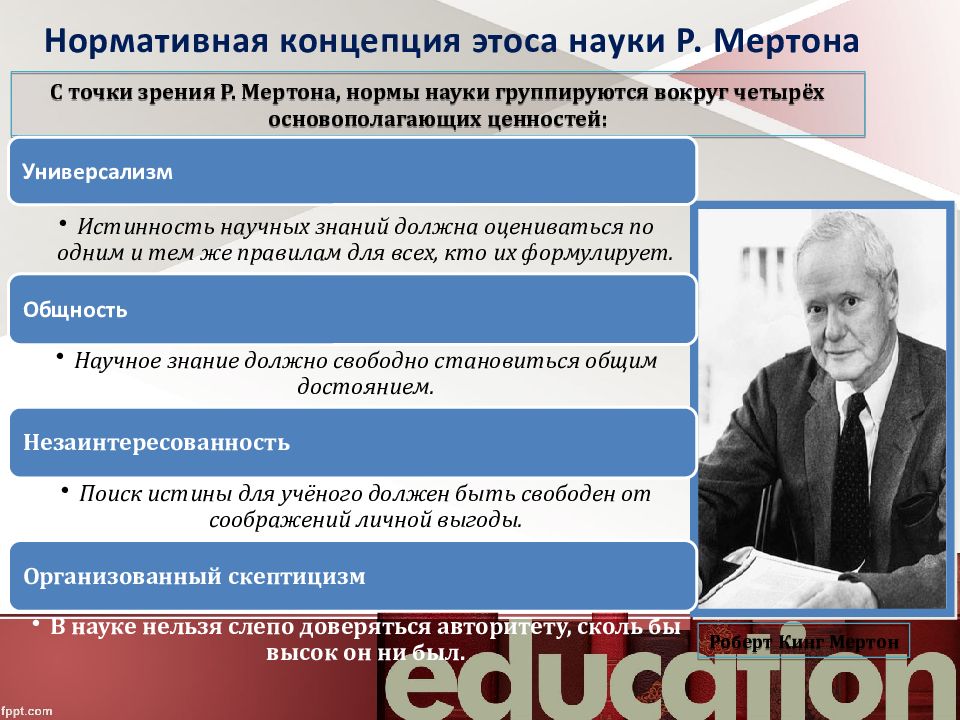

Слайд 20: Нормативная концепция этоса науки Р. Мертона

С точки зрения Р. Мертона, нормы науки группируются вокруг четырёх основополагающих ценностей: Роберт Кинг Мертон

Слайд 21: Р. Мертон «Амбивалентность ученого»

Ученый должен: как можно быстрее передавать свои научные результаты коллегам, но он не должен торопиться с публикациями; быть восприимчивым к новым идеям, но не поддаваться интеллектуальной "моде"; стремиться добывать такое знание, которое получит высокую оценку коллег, но при этом работать, не обращая внимания на оценки других; защищать новые идеи, но не поддерживать опрометчивые заключения; прилагать максимальные усилия, чтобы знать относящиеся к его области работы, но при этом помнить, что эрудиция иногда тормозит творчество; быть крайне тщательным в формулировках и деталях, но не быть педантом, ибо это идет в ущерб содержанию; всегда помнить, что знание универсально, но не забывать, что всякое научное открытие делает честь нации, представителем которой оно совершено; воспитывать новое поколение ученых, но не отдавать преподаванию слишком много внимания и времени; учиться у крупного мастера и подражать ему, но не походить на него.

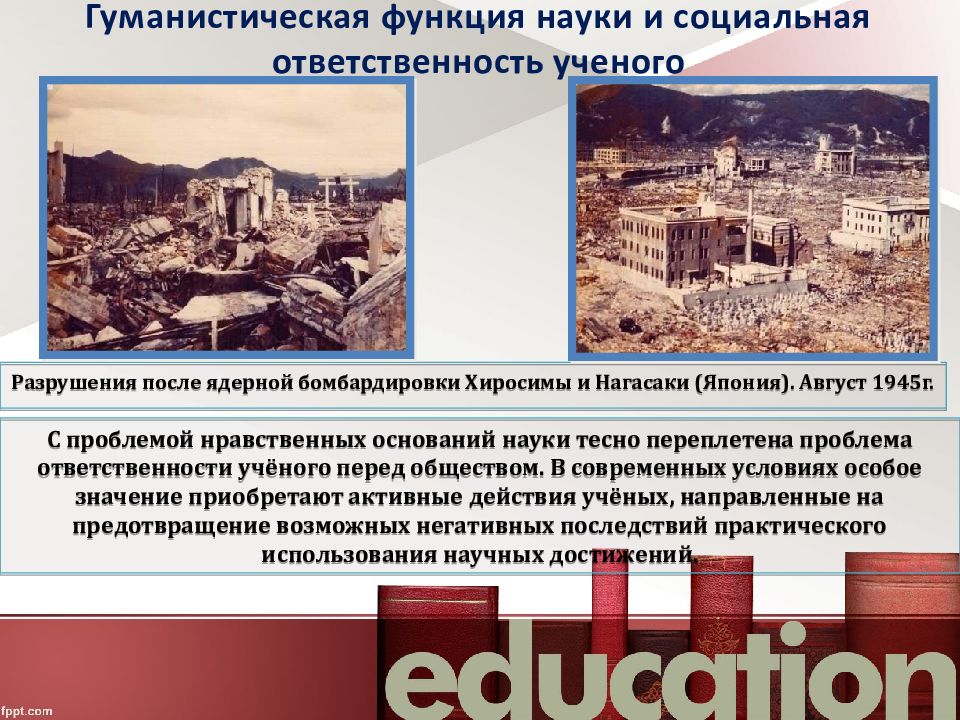

Слайд 22: Гуманистическая функция науки и социальная ответственность ученого

С проблемой нравственных оснований науки тесно переплетена проблема ответственности учёного перед обществом. В современных условиях особое значение приобретают активные действия учёных, направленные на предотвращение возможных негативных последствий практического использования научных достижений. Разрушения после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки (Япония). Август 1945г.

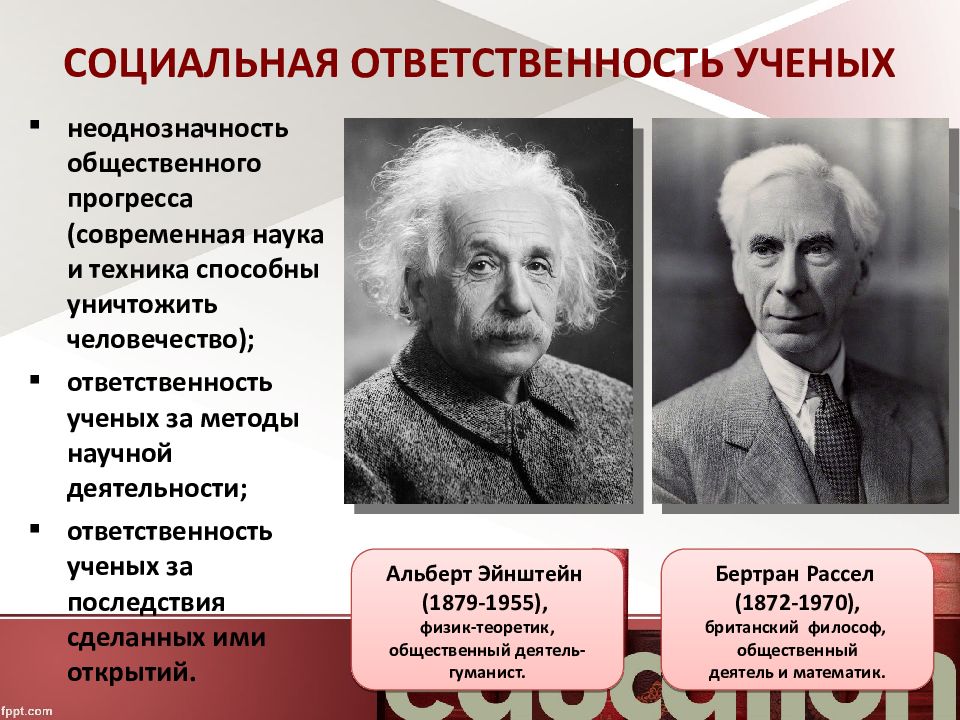

Слайд 23

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ неоднозначность общественного прогресса (современная наука и техника способны уничтожить человечество); ответственность ученых за методы научной деятельности; ответственность ученых за последствия сделанных ими открытий. Бертран Рассел (1872 - 1970), британский философ, общественный деятель и математик. Альберт Эйнштейн (1879-1955), физик-теоретик, общественный деятель-гуманист.

Слайд 24

В связи с тем, что в будущей мировой войне будет непременно использовано ядерное оружие и поскольку это оружие угрожает существованию рода человеческого, мы настаиваем, чтобы правительства всех стран поняли и публично заявили, что споры между государствами не могут быть разрешены в результате развязывания мировой войны. Мы требуем, чтобы они находили мирные средства разрешения всех спорных вопросов. Из Манифеста Рассела — Эйнштейна. 1955 год.

Слайд 25

Новые научные открытия и достижения еще не являются однозначными свидетельствами общественного прогресса и гуманизма. Важно, чтобы наука была направлена на общественное благо. Каждый ученый должен понимать свою ответственность перед человечеством.

Слайд 27: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО

А. Д. Сахаров: «Учёный прежде всего – человек. И поэтому мораль, нравственные ценности важней всего – и в личной, и в общественной жизни, и в научной работе». От учёного требуется бескомпромиссная преданность истине. Но поиск истины не может осуществляться вне связи с моральными принципами и нормами. Ещё в 40-х гг. ХХ в. оформилась определённая система правил, действующих внутри научного сообщества, - этика науки. А.Д.Сахаров

Слайд 28

Томас Кун (1922-1996) ввел целый ряд основополагающих понятий для описания закономерностей функционирования и развития науки. Разработал теорию развития науки на основе научных революций («Структура научных революций»)

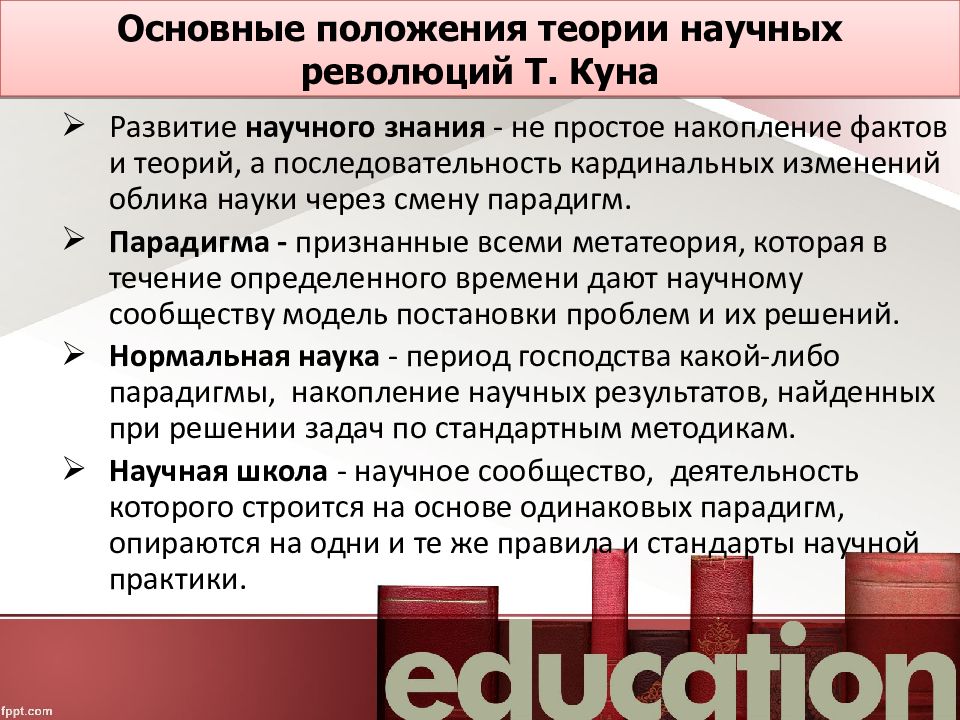

Слайд 30: Основные положения теории научных революций Т. Куна

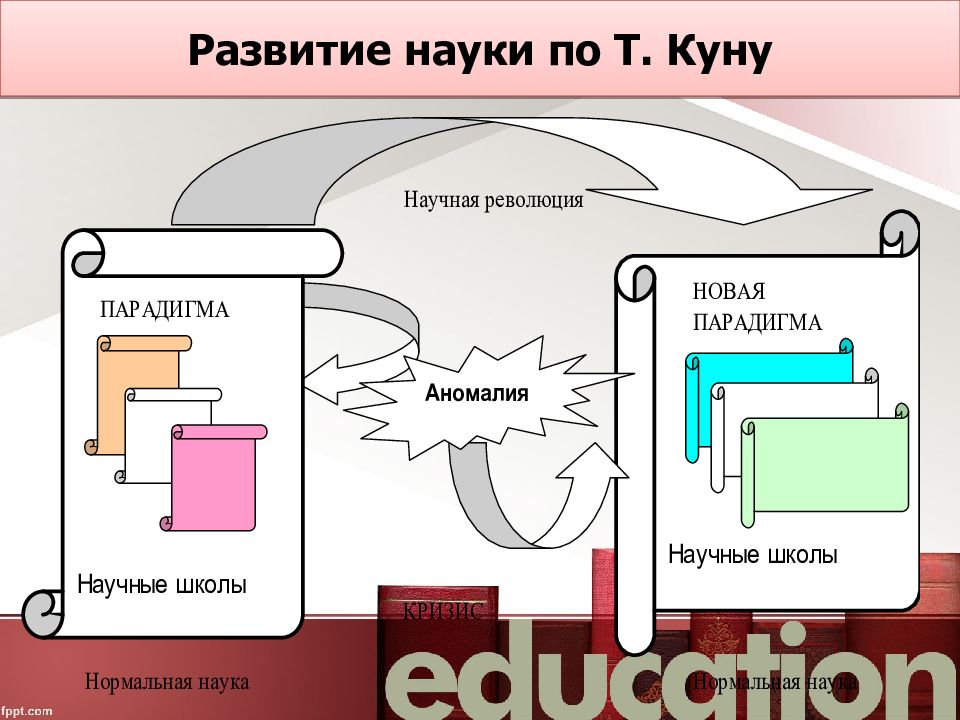

Развитие научного знания - не простое накопление фактов и теорий, а последовательность кардинальных изменений облика науки через смену парадигм. Парадигма - признанные всеми метатеория, которая в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Нормальная наука - период господства какой-либо парадигмы, накопление научных результатов, найденных при решении задач по стандартным методикам. Научная школа - научное сообщество, деятельность которого строится на основе одинаковых парадигм, опираются на одни и те же правила и стандарты научной практики.

Слайд 31: Основные положения теории научных революций Т. Куна

Кризис в науке возникает, когда ученые сталкиваются с сильными и продолжительными аномалиями, характерной чертой которых является упорное сопротивление объяснению их существующими парадигмами. Смена парадигм представлет собой научные революции - период переинтерпретации основных научных результатов, этап выработки новых стратегий научного исследования.

Слайд 34: ФАЗА ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ (СОВРЕМЕННОЙ) НАУКИ

1970-е годы. Интерпретивная концепция развития науки (Е. З. Мирская, В. Ж. Келле ). На первое место выходит субъект познания (ученый), его ценностные ориентации, личностные качества, оказывающие влияние на содержание научного знания. Научная деятельность воспринимается как деятельность, осуществляемая реальным человеком в определенном обществе, оказывающем на него влияние.

Слайд 36: ФАЗА ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ (СОВРЕМЕННОЙ) НАУКИ

Главное в интерпретивной концепции - изучение борьбы научных групп за утверждение собственной точки зрения.

Слайд 37: Особенности современного ( постнеклассического ) этапа развития научной деятельности

Цепной механизм научного прогресса, широкое использование современной экспериментальной техники, техники переработки и распространения информации Увеличение трудоемкости и сложности научных исследований, что ведет к резкому увеличению средств, затрачиваемых на научные исследования и увеличение количества людей, занятых на различных этапах и стадиях научного процесса

Последний слайд презентации: НАУКА КАК ОБЛАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ульева О.В., учитель истории и: Особенности современного этапа развития научной деятельности

3. Увеличение темпов смены научных концепций 4. Увеличение темпов реализации научных открытий в производстве. 5. Повышение социальной значимости науки. Социальный прогресс все в больше зависит от уровня, темпов и форм научного прогресса. 6. Интернациональный характер развития науки вызывает необходимость слежения за деятельностью ученых и научных коллективов во всем мире. 7. Изменение структуры науки.